说“出家”

我在这里要说的不是宗教上出家这个行动,而是语言中“出家”这个词儿。就连这词儿也不是谈说的目的,我是想通过这个微不足道的词儿,来阐明我国古代各民族之间互相学习的情况。

我使用的资料包括吐火罗文A的残卷在内。这种残卷大都已流落海外。在这里使用的是1975年新疆新发现的《弥勒会见记剧本》(现存新疆博物馆),在吐火罗文A的残卷中,这是迄今发现的最长的一部佛典。

大家都知道,在佛教传入以前,中国没有所谓出家,出家这个行动和词儿都是从印度随着佛教传进来的。道教有时也使用这个词儿,但那是以后的事,是抄袭佛教。

在梵文和巴利文中,出家这个行动一般是用两个动词来表示:一个是Pra-√vraj,现在时第三人称单数主动语态是pravrajati,巴利文是pabbajati;过去分词是pravrājita,巴利文是pabbajita;由动词构成的名词是pravrajyā,巴利文是pabbajjā。第二个动词是niṣ√kram,或abhi-niṣ-√kram,现在时第三人称单数主动语态是ni skramati或abhiniskramati,巴利文是abhinikkhamati;过去分词是abhiniṣkramita,巴利文是abhinikkhamita;由动词构成的名词是naiṣkramya,巴利文是nekkhama,abhinekkhama。这两个动词,原意都只是“出”,根本没有“家”。经过佛教或其他宗教的采用,积之既久,逐渐有了“出家”的意思,本意有时候还保留下来,有的就湮而不彰了。

我说,根本没有“家”字,也只是大体而论,“家”字偶尔也出现,比如《经集》(Suttanipāta )44:gehā abhinikkhamitvā kāsāya-vattha hutvā,巴利文geha等于梵文的gṛha,意思是“房舍”或者“家”,gehā是单数从格,整句的意思是“走出了家变成了一个穿袈裟的人以后”。这是极其少见的例子,一般都只有“出”而没有“家”,“出”指的就是“出家”,绝不会产生误解。

我现在利用两部既有汉文译文又有梵文原文的佛典,来看一看上面那两个梵文动词在汉文中的译法。我指的是:一,马鸣菩萨造、北凉昙无谶译的《佛所行赞》(Asvaghoṣa:Buddhacarita ,这里用E. H. Johnston校刊本,Vol. 1。梵文刊本,1935,Calcutta,Vol. 2,翻译,1936,Calcutta.本文用1984年刊布的Motilal Banarsidass的合二册为一册的新增补本)。二,唐地婆诃罗译《方广大庄严经》(Lalita-Vistara ,有S. Lefmann校刊本,1902年,Halle出版)。先从《佛所行赞》中举几个例子:

| 汉译 | 梵文 |

| 一 畏厌老病死 出家求解脱 (《大正大藏经》4,9a) | narapuṃgave janmamṛtyubhitaḥ sramaṇaḥ pravrajito'smi mokṣahetoḥ (V. 17) |

| 二 是故愿出家 欲求真解脱 (同上,4,9b) | parivivrajiṣyāmi mokṣahetor (V.28) |

| 三 我今已觉了 决定出无疑 (同上,4,10a) | iti ta sya tadaṃtaram viditvā niśi niś-cikramiṣā samudbabhūva(V. 66) |

| 四 昔闻释氏种 殊特殊胜子 神慧超世表 应王领八方 今出家在此 众人悉奉迎 (同上,4,19b) | sa eṿa śākyādhipates tanūjo nirikṣ-yate pravrajito jarena(X. 11) |

| 五 久知汝出家 断亲爱缠锁 犹如象脱羁 (同上,4,22b) | viditaṃ me yathā saumya niṣkrānto bhavanād asi chittvā snehamayaṃ pāśṃ pāśaṃ dṛpta iva dvipaḥ(Ⅻ.5) |

| 六 初离俗出家 依倚于乞食 (同上,4,23b) | ayam ādau gṛhān muktvā bhaikṣ-ākam lingam āśritaḥ(Ⅻ.46) |

我再从《方广大庄严经》引一个例子:

| 汉译 | 梵文 |

| 无量诸仙善占相者皆云:“太子若得出家,必定成佛。”(《大正大藏经》3,561a) | ayaṃ sarvārthasiddhakumāro naimittikair brāhmaṇaiḥ  devair yadbhūyasaivaṃ nirdiṣṭo yadi kumāro' bhiniṣkramiṣyati|tathāgato bhaviṣyatyarhan samyak-sambuddhaḥ‖(P136,L13—5) devair yadbhūyasaivaṃ nirdiṣṭo yadi kumāro' bhiniṣkramiṣyati|tathāgato bhaviṣyatyarhan samyak-sambuddhaḥ‖(P136,L13—5) |

分析一下上面这些例子,我们可以看到,pra-√vraj和abhi-niṣ-√kram这两个动词都出现了。虽然出现的形式不同——有的是过去分词,有的是将来时,有的是名词;有的有“家”字(bhavanāt和gṛhāt,两者都是单数从格,后者的动词是√muc),但绝大多数没有——但是汉文一律译为“出家”。可见至晚自北凉时代开始(事实上还要早,下面还要谈到),“出家”在中国已经形成了一个固定的概念,有了一个固定语言表达形式。

我在这里还要补充一句:abhiniṣkrānta这个过去分词,在印度佛典以外的典籍中,也表达同样的意思,比如《摩奴法典》Ⅵ,41,这个词儿的意思就是“舍家隐居”。

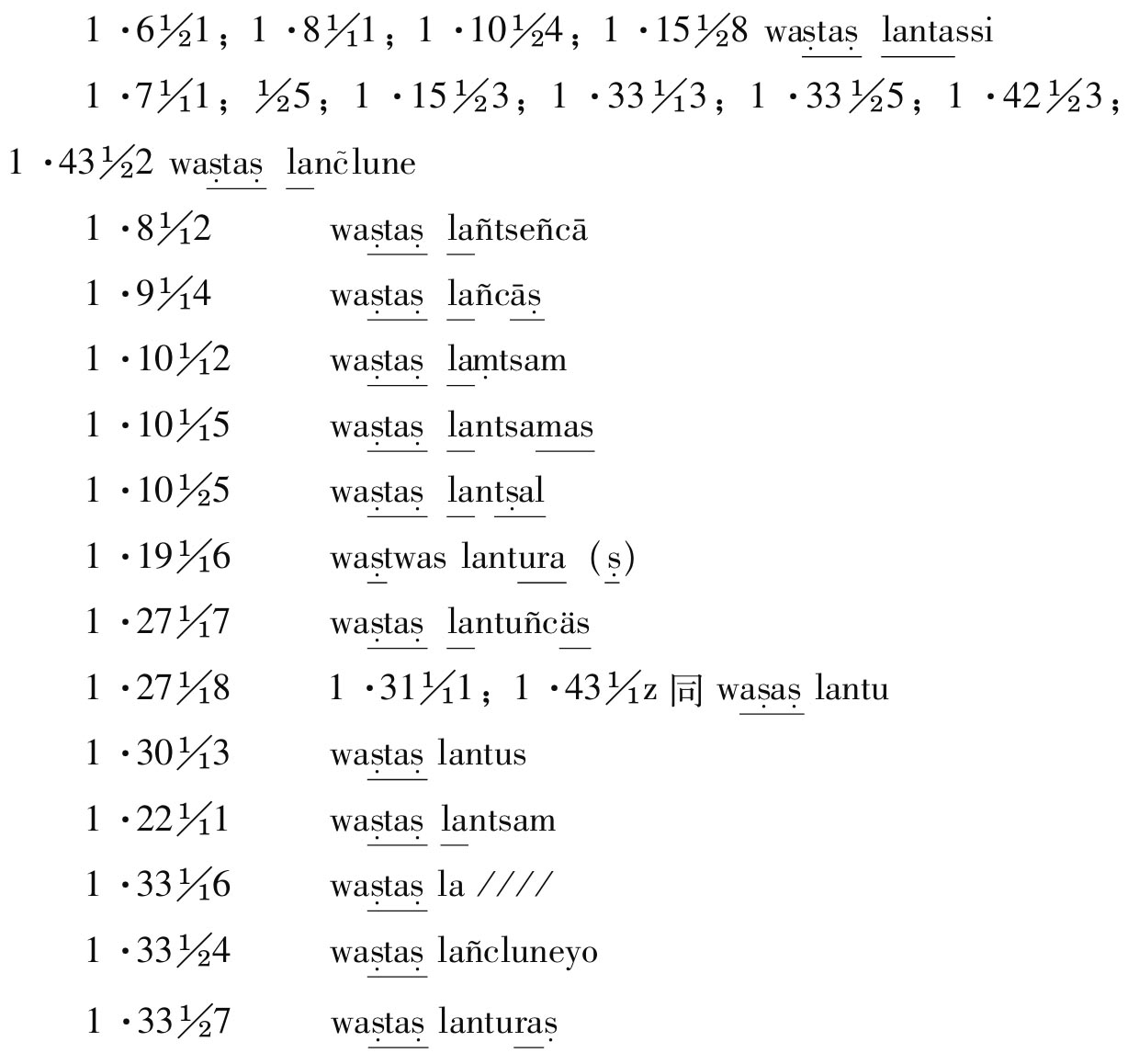

既然梵文和巴利文原文绝大部分都只有“出”而没有“家”,那么汉译文中的“家”字是从哪里来的呢?是自己创造的吗?还是受了其他文字的影响?为了弄清这个问题,我们要看一看梵文、巴利文以外的情况。我想在这里专门探索一下吐火罗文A(焉耆文),附带也讲到吐火罗文B(龟兹文)。在这两种吐火罗文中,与汉文“出家”相当的词儿,都是有“出”,又有“家”。我现在从《弥勒会见记剧本》中选出一些例子来:

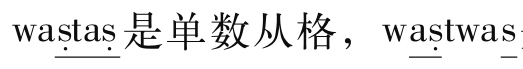

在吐火罗文B中,也经常出现“出家”这个词儿:ost(a)mem lalñe等等。在上述吐火罗文A的例子中,第一个字原来的形式是waṣt,意思是“家”。 是复数从格。第二个字的意思是“出”,字根是lät,lānt。läntassi是不定式。läñclune是动名词。lāntseñc是现在时主动语态第三人称复数。lāñcäs是虚拟语气主动语态第三人称单数。lāṃtsam是现在时主动语态第一人称单数。läntsa·mās是现在时主动语态第一人称单数。läntsäl是动形容词。lantura~ṣ是独立词。lantuñcas是过去分词lantu的复数间接格。lantu是过去分词。lantus是lantu的复数体格。

是复数从格。第二个字的意思是“出”,字根是lät,lānt。läntassi是不定式。läñclune是动名词。lāntseñc是现在时主动语态第三人称复数。lāñcäs是虚拟语气主动语态第三人称单数。lāṃtsam是现在时主动语态第一人称单数。läntsa·mās是现在时主动语态第一人称单数。läntsäl是动形容词。lantura~ṣ是独立词。lantuñcas是过去分词lantu的复数间接格。lantu是过去分词。lantus是lantu的复数体格。 只留下一个字母la ////,丢掉的语法形式不清楚。lañcluneyo是lañclune的单数具格。在吐火罗文B中,与Awaṣt相当的字是ost。ost的单数从格是ost(a)meṃ;与Alät,länt相当的字是lānt,这个字的动名词是lalñe,ost(a)meṃ lalne是一个常见的词组,意思也是“出家”。顺便说一句:在《弥勒会见记剧本》中,我们不但找到“出家”这个词儿,也找到与它相对的“在家”这个词儿,比如

只留下一个字母la ////,丢掉的语法形式不清楚。lañcluneyo是lañclune的单数具格。在吐火罗文B中,与Awaṣt相当的字是ost。ost的单数从格是ost(a)meṃ;与Alät,länt相当的字是lānt,这个字的动名词是lalñe,ost(a)meṃ lalne是一个常见的词组,意思也是“出家”。顺便说一句:在《弥勒会见记剧本》中,我们不但找到“出家”这个词儿,也找到与它相对的“在家”这个词儿,比如 ,lmo是动词ṣäm的过去分词,意思是“坐”或“在”。

,lmo是动词ṣäm的过去分词,意思是“坐”或“在”。

总之,拿汉文“出家”这个词儿,一方面同梵文、巴利文相当的词儿来对比,另一方面又同吐火罗文相当的词儿来对比,汉文与梵文、巴利文完全不同,而同吐火罗文则是完全一致的。这就很容易让人得出一个结论:汉文与吐火罗文之间有渊源关系。一般说来,吐火罗文的民族接触佛教早于汉人。中外学者早已证明了,最早的汉译佛典中确实有一些佛教术语,不是直接译自梵文、巴利文,而是间接译自吐火罗文,比如“桑门”、“分卫”等等,连“佛”这个字本身也是通过吐火罗文的媒介才传到了中国。那么,“出家”这个词儿源于吐火罗文,不是顺理成章、毫无滞碍吗?事实上,外国学者早就有人提出了这个看法。法国学者烈维(Sylvain Lévi)就是这样主张的 [1] 。他列举了一些间接通过吐火罗文B译成汉文的佛教术语,“出家”也在其中。

烈维列举的那几个字,有的可能确实是从吐火罗文译过来的。但是,“出家”究竟怎样,我觉得,还有进一步探讨的必要。

我在这里引证点资料。首先是后汉时中国人自己撰述的与佛教有关的书籍,比如《牟子理惑论》等等著作中,没有“出家”这个术语。晋的王度上石勒疏:“其汉人皆不得出家。”《祐录·放光经记》:“朱士行以甘露五年出家学道为沙门。”这里出现了“出家”这个词儿;但这已经是比较晚的事情了。

其次是汉文的译经。我觉得,这方面的资料最为确凿可靠。我在下面选出六种在不同时期有不同译本的汉译佛典,把有关的地方,加以对比,看看情况究竟如何。这些佛典,每一种尽管译文详略不同,时代相距也已很远,但其实是一部经,因此对比的结果才有说服力。第一种是后汉安玄译《法镜经》,曹魏康僧铠译《郁伽长者会》(见《大宝积经》),西晋竺法护译《郁伽罗越问菩萨行经》。我用一二三依次代表上列三经:

一 开士居家,开士去家为道者,开士居家为道者,在家有信,离家为道(《大正大藏经》12,15c)

二 或有在家修集法行,或有出家修集法行(同上,11,472c)

三 无有菩萨在居家得最上觉者,皆出家入山闲居岩处得佛道(同上,12,27a)

居家之秽为诸魔行,出家之德名誉阐闻(同上,12,27b)

第二种是后汉支娄迦谶译《无量清净平等觉经》,曹魏康僧铠译《无量寿经》,吴支谦译《佛说阿弥陀三耶三佛萨楼佛檀过度人道经》,宋法贤译《佛说大乘无量寿庄严经》,宋王日休校辑《佛说大阿弥陀经》。我用一二三四五依次代表上列五经,因为四没有相应的词句,我只列一二三五:

一 便弃国位,行作比丘。(同上,12,280a)

二 弃国捐王,行作沙门。(同上,12,267a)

舍家弃欲,而上沙门。(同上,1,272b)

三 便弃国捐王,行作沙门。(同上,12,300c)

当去家,舍妻子,断爱欲,行作沙门(同上,12,309c)

五 即弃王位,往作沙门。(同上,12,328a)

第三种是吴支谦译《佛开解梵志阿 经》,后秦佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》二十《阿摩昼经》。我用一二来表示:

经》,后秦佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》二十《阿摩昼经》。我用一二来表示:

一 若弃天下,当为自然佛(同上,1,259c)

但当舍家作沙门耳(同上,1,260b)

欲居家修道者,名曰清信士(同上,260c)

二 若其不乐世间,出家求道,当成如来(同上,1,82b)

今者宁可剃除须发,服三法衣,出家修道(同上,1,83c)

第四种是吴支谦译《释摩南本四子经》、东晋瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》一百《若阴经》。我用一二来表示 [2] :

一 我曹辞家学道便与父母决(同上,1,849b)

二 汝必不住在家,必至信舍家无学道(同上,1,586b)

第五种吴支谦译《梵摩渝经》,东晋瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》161《梵摩经》。我用一二来表示:

一 去国尊荣,行作沙门(同上,1,883b)

舍家为道,行作沙门。(同上,1,883c)

二 舍释宗族,剃除须发,著袈裟女,至信舍家无家学道(同上,1,685a;1,685b)

第六种是吴支谦译《佛说赖吒和罗经》,东晋瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》132《赖吒和罗经》,宋法贤译《佛说护国经》。我用一二三依次代表上列三经:

一 自思念:不如除头发,被袈裟,行作沙门(同上,1,869a)

二 愿我得从世尊出家学道,而受具足(同上,1,623b)

三 以信出家,为求出离(同上,1,872b)

一 父母不听者,不得作沙门(同上,1,869b)

二 若父母不听汝于正法律中至信舍家无家学道者,我不得度汝出家学道,亦不得受具足(同上,1,623b)

三 父母不听,不得出家(同上,1,872b)

一 亲厚知识复到父母前,啼泣各自试泪语父母盲:宜放是子,听会作沙门(同上,1,869b—c)

二 于是赖吒惒罗居士子善知识,同伴同时,往至赖吒惒罗居士子父母听,作如是语:可听赖吒惒罗于正法律中至信舍家无家学道(同上,1,624a)

三 是时护国众多知识,闻是事已,即时共诣护国长者父母之所,咸共自言:长者主!我等皆闻:汝子护国爱乐出家……是故汝等宜应听许,随被出家(同上,1,872c)

一 我初去家时,与父母辞诀,期当复还相见(同上,1,869c)

二 世尊!我本有要:出家学已,还见父母(同上,1,624b)

三 世尊!我本生居覩罗聚落,弃舍诸亲,以信出家;我今思念,诸还本处亲近眷属(同上,1,872c—872a)

类似的例子还能够举出一些来。不过,我认为,例子已经够了,已经能说明问题了。现在我们对这些例子来作一点分析。在第一种经里,后汉和曹魏时代用“居家”、“去家”、“在家”、“离家”等字眼。“出家”第一次出现在曹魏时期。到了西晋,“居家”与它的对立面“出家”,出现的次数就多起来了。在第二种经里,后汉用“弃国位,作比丘”来表示出家这个行动。曹魏用“弃国捐王”,但同时出现了“舍家”这个词儿。吴用“去家”。“出家”这个词儿没有出现。在第三种经里,吴用“舍家”,后秦用“出家”。在第四种经里,吴用“辞家学道”,东晋用“舍家”。在第五种经里,吴以及东晋都用“舍家”。在第六种经里,吴用“作沙门”和“去家”来表示出家。东晋是“出家”与“舍家”并用。到了宋代就有“出家”一个说法。

总起来看,后汉没有“出家”这个词儿。曹魏时期,这个词儿第一次出现,也仅仅在一部经里。其余都用“舍家”、“去家”。后秦时期,“出家”这个词儿再一次出现。第六种经最说明问题。吴时“出家”根本没有出现。东晋“出家”与“舍家”并存。到了宋代,则全部变成了“出家”。我讲的情况,虽然只限于我比较过的这六种经;但是,我相信,这情况是有代表性的,因此,做出的结论也会或多或少地符合事实的。

拿“舍家”、“去家”和“出家”这三个词儿同吐火罗文来比一下,只有“出家”与吐火罗文完全一致。“出家”,就是“从家里走出去”,这正是吐火罗文的含义。而“舍家”则是“把家舍掉”,“去家”是“离开家”,表面上与“出家”分别不大,实则不然,这不是吐火罗文的意思。

那么,把以上这些确凿可靠的材料归纳起来,我们会得到什么结论呢?我觉得,我们只能得到一个同烈维完全相反的结论。如果烈维的意见是正确的话,“出家”这个词儿应该出现得最早。但是,事实上,它出现得比较晚。因此,不管烈维的说法看起来是多么合情合理,我们也只能把它丢弃,而提出另一种说法:吐火罗文的 或länt,ost(a)meṃlät,是翻译的“出家”,而不是反过来。

或länt,ost(a)meṃlät,是翻译的“出家”,而不是反过来。

我在上面已经说过,“出家”这个词儿是微不足道的。但是阐明了它的渊源,却似乎又不微不足道,这件事有深远意义。它说明了,古代居住在我国境内的各民族都是互相学习的。我们今天这样灿烂的文明,不是哪一个民族独力创造的;尽管各民族在创造中所起的作用不完全相同,但是都起了作用,都有所贡献,这一点是完全可以肯定的。明白了这一点,对于我们今天处理民族关系,各民族处理自己同其他民族的关系,会有很多启发,这一点恐怕也是可以肯定的吧。

1982年5月9日

注释:

[1] 见烈维著,冯承钧译:《所谓乙种吐火罗语即龟兹国语考》(《亚洲学报》Journal Asiatique ,1913年九十月刊),译文见《女师大学术季刊》第一卷四期,26页。

[2] 西晋法炬译《佛说苦阴因事经》也属于这一种,但与东晋译本属于同一时期,所以未列入,有关的词句是:“法未尽,令汝在家住亦不学道,不信乐出家弃家。”(《大正大藏经》1,849c)