巴利文

目次

一 语言

二 文献

- 巴利藏

(一)律藏

(二)经藏

(三)论藏

- 藏外典籍

三 语法

- 语音

(一)Mora定律

(二)同梵文对比

(1)元音

(2)辅音

a.简单辅音

b.复合辅音

- 词法

(一)名词、形容词

(二)副词和比较法

(三)代词

(四)数词

(五)动词

(1)现在时语干

a.陈述式

b.虚拟式

c.命令式

d.祈使式

e.巴利文中的梵文动词分类

(a)构干动词

(b)非构干动词

(2)未完成时

(3)完成时

(4)不定过去时

(5)将来时

(6)假定时

(7)被动语态

(8)致使动词

(9)愿望动词

(10)加强动词

(11)名动词

(12)分词

(13)不定式

(14)独立词

一 语言

巴利文(Pāli)是印欧语系,印度—伊朗语族,印度(又称印度—雅利安)语支的一种古代语言,现在仍然是斯里兰卡、缅甸、泰国等国的小乘佛教的经堂语。

Pāli这个字的意思是“典籍”、“圣典”,全称应该是Pālibhāsā(巴利文)。

巴利文是印度中世语言之一,是一种古老的俗语。区分印度中世语言与古代语言(吠陀文、梵文)的许多语言特点,巴利文都有。从发展阶段上来看,它比梵文要晚;但它又不是直接源于梵文,因为它有许多语言特点与吠陀文接近,比如独立词词尾-tvāna(与-tvā并存)、复数具格词尾-ehi(来自吠陀文的-ebhis)等。

巴利文不是一个统一的语言,许多并行的词说明它是一个混合方言。从发展阶段上来看,它可以分为四个层次:

偈陀语 也就是诗歌中的语言。这种语言内容极不平衡,有很古老的形式,也有新构成的形式,有时候出现在同一首诗中。

经典散文中的语言 这种语言比第一种较为统一,古老的形式逐渐消失。

经典后散文中的语言 比如《弥邻陀问经》、经典注疏等等,都属于这一类。它以经典散文为依据,增添了一些新形式。

晚期诗歌语言 这种语言不统一,作者从旧典籍中吸取语法形式,有古老形式的残余,又有梵文化的倾向。

根据我在上面谈到的情况,巴利文是一种人工制成的语言,是许多方言的融合。

但是,人工制成的语言也必须有一个基础方言。巴利文的基础方言是什么呢?对于这个问题,学者们间的意见很分歧。斯里兰卡的传统认为,巴利文是摩揭陀语(Māgadhikabhāsā),是佛教发源地的语言,是释迦牟尼使用的语言。这个传统的说法,有意提高巴利文三藏的地位。

这种说法有一些困难。摩揭陀语的三个主要特点,巴利文几乎都没有。于是就出现了一些反对的意见。有人说,巴利文是Ujjayinī的方言,因为它同阿育王碑Girnar碑的语言相近,而且据说Ujjayinī方言也是被阿育王派往斯里兰卡传教的Mahinda的母语。另外又有人说,巴利文是Kaliṅga地区的语言,因为它同Khandagiri铭文很接近。最近几十年来流行的说法是,巴利文是西部方言。

总之,众说纷纭,莫衷一是。于是又有人回到了传统的说法,认为巴利文是一种摩揭陀语,是一种东部方言,是一种lingua franca,不可避免地吸收了一些其他方言的特点。我自己是赞成这个学说的。我曾对中世印度语的不定过去时做过深入的研究。不定过去时数量大,是东部方言的特点,而巴利文中这种形式特别丰富,所以我赞成传统的说法。但巴利文不可能是一种纯粹的摩揭陀语。说它的基础是摩揭陀语,说它是“佛语”(buddhavacanaṃ),是顺理成章的。

二 文献

可以分为两类:1.巴利藏;2.藏外典籍。

- 巴利藏

正式名称是“三藏”(tipiṭaka),包含三部分:律藏、经藏、论藏,是小乘上座部的经典。传说释迦牟尼涅槃(约公元前483年)后,在王舍城结集上立即开始编纂的。在一百年以后的吠舍离结集上又重新编排补充。阿育王(公元前264—前227年)时的第三次结集,巴利藏基本定型。阿育王派其子或弟Mahinda赴斯里兰卡,带去了这部经典。这部巴利藏最初只是口头流传,一直到公元前1世纪Vaṭṭagāmini王时才写成定本。

下面分别谈一谈。

(一)律藏(Vinaya-Piṭaka)

(1)Suttavibhaṅga:a Pārājika,b Pācittiya;

(2)Khandhaka:a Mahāvagga,b Cullavagga;

(3)Parivāra。

(二)经藏(Sutta-Piṭaka)

首先是四种比较早的部:

(1)《长部》(Dīgha-Nikāya)

包含比较长的经典,形成时间早。

(2)《中部》(Majjhima-Nikāya)

包含长度适中的一些经典。

(3)《杂部》(Saṃyutta-Nikāya)

(4)《增一部》(Aṅguttara-Nikāya)

以上两部包含的经典,性质庞杂,形成的时间比较晚。

第五种是《小部》(Khuddaka-Nikāya)。包含的经典都比较短。在斯里兰卡,有下列经典归这一类:

a. Khuddakapāṭha

b. Dhammapada

c. Udāna

d. Itivuttaka

e. Suttanipāta

f. Vimānavatthu

g. Petavatthu

h. Theragāthā

i. Therīgāthā

j. Jātaka

k. Niddesa

l. Paṭisaṃbhidāmagga

m. Apadāna

n. Buddhavaṃsa

o. Cariyāpiṭaka

与nikāya相应的梵文是Āgama,这个词儿巴利文有时也用。

(三)论藏(Abhidhamma-Piṭaka)

有七部经典属于《论藏》:

(1)Dhammasaṅgaṇi

(2)Vibhaṅga

(3)Kathāvatthu

(4)Puggalapaññatti

(5)Dhātukathā或Dhatukathāpakaraṇa

(6)Yamaka

(7)Paṭṭhānappakaraṇa或Mahāpaṭṭhāna

作为《三藏》的附录还有一部经:Pāritta。

- 藏外典籍

(一)三藏编纂结束至公元5世纪——第一期

(1)Aṭṭhakathā

(2)Nettippakaraṇa

(3)Peṭakopadesa

(4)Suttasaṃgaha

(5)Milindapañhā

(6)Dīpavaṃsa

(二)5至11世纪——第二期

此时期以注疏为主,首先是Buddhaghosa的注疏(5世纪),共有以下几种:

(1)Samantapāsādikā

(2)Kaṅkhāvitaraṇī

(3)Sumaṅgalavilāsinī

(4)Papañcasūdanī

(5)Sāratthapakāsinī

(6)Manorathapūaṇī

(7)Paramatthajotikā

(8)Atthasālinī

(9)Saṃmohavinodanī

(10)Pañcappakaraṇaṭṭhakathā

Jātakaṭṭhavaṇṇanā是否出自Buddhaghosa之手,有争议,这是《本生经偈陀》的注释。

Dhammapadaṭṭhakathā,比《本生经注释》晚。

除了Buddhaghosa外,注疏家还可以举出一些来:Buddhadatta,Ānanda,Dhammapāla。

下面一些人也是注疏家:Culla-Dhammapāla,Upasena,Mahānāma,Kassapa,Vajirabuddhi,Khema,Anuruddha。

两本属于律的书:Khuddasikkhā,Mūlasikkhā 。

这第二期中最重要的书是Mahāvaṃsa (《大史记》),是讲斯里兰卡历史的。

还有几本讲佛陀生平的书:Anāgatavaṃsa,Mahabodhivaṃsa 。

Buddhaghosa以后,有几个重要的语法学家:Kaccāyana,著作Kaccāyanavyākaraṇa或Kaccāyanagandha 。这一部书有很多注释,其中最重要的是Vimalabuddhi的Nyāsa ,也称作Mukhamattadīpanī 。

(三)12世纪至近代——第三期

12世纪Tạīkā(疏,注的注)非常流行。Sāriputta和他的学生们是这一类典籍的能手。他的学生们也从事佛传和教史的纂写工作。

13世纪出了一个重要人物Vedehathera,他写了不少的书。同时还有一个Buddhappiya,也写了一些有影响的著作。

作为《大史记》的续作《小史记》(Cūlavaṃsa )也写于13世纪。

13世纪以后,一直到近代,用巴利文写成的著作,每个世纪都有不少。内容非常丰富,有诗歌,有语法,有字典,有动词字根表,有修辞学。我在这里不详细介绍了。

三 语法

- 语音

巴利文没有固定的字母,在斯里兰卡用僧伽罗字母,在缅甸用缅甸字母,在泰国,用柬埔寨字母,有时候也用泰文字母。在印度有时用天城体字母。国际上则基本上用拉丁字母,加上一些必要的符号。我在本文中使用的就是这一套国际上通用的拉丁文转写字母。

字母表如下:

元音 a,ā,i,ī,u,ū,e,o

鼻音元音:aṃ,iṃ,uṃ

辅音

喉音 k kh g gh ṅ

腭音 c ch j jh ñ

顶音 t th d dh ṇ

齿音 t th d dh n

唇音 p ph b bh m

流音 r l ḷ

半元音 y v

咝音 s

气音 h

附注:字母ḷ由两个元音之间的ḍ变来。

在手稿中,ḷ与l经常混用。

从语音变化情况来看,同梵文比较起来,巴利文处于俗语阶段。

(一)Mora(音节延长度)定律

在整个中世俗语阶段上,一个音节只能包含一个或两个音节延长度,决不能多于此数。一个音节只能是:

开音节短元音(一个音节延长度)

开音节长元音(二个音节延长度)

闭音节短元音(二个音节延长度)

双辅音前的长元音,或变为短元音,或将辅音减少。

(二)同梵文对比

同梵文比较起来,巴利文字母变化颇多:

(1)元音

巴利文缺三合元音,缺ṛ、r 、ḷ、

、ḷ、 .三合元音ai、au变成了e、o。ṛ为a、i、u所取代。ṛ辅音化,变为ra。ḷ为u所取代。二合元音e、o保留。

.三合元音ai、au变成了e、o。ṛ为a、i、u所取代。ṛ辅音化,变为ra。ḷ为u所取代。二合元音e、o保留。

saṃprasāraṇa,音节消失,缩短。y >ī,v

>ī,v >ū,aya>e,ava>o。有时元音插入,音节增加。

>ū,aya>e,ava>o。有时元音插入,音节增加。

(2)辅音

a. 简单辅音

巴利文多流音ḷ。三个咝音统一为一个s,ś和ṣ消失。元音之间的ḍ为ḷ所取代,ḍn变为ḷh。元音之间的浊送气音为h所取代。元音之间的清音变为浊音,有时候正相反:浊音变为清音。有时候送气音变为不送气音。齿音变为顶音。d变为r。n变为l或r。ṇ变为ḷ。最稀见的是l变为r。y和v有时互换。也出现音的异化和换位现象。

b. 辅音群

所谓辅音群是指两个以上辅音的结合。这里面有包含着h的辅音群,咝音加鼻音,变化很复杂,这里无法详细介绍。特别值得一提的是辅音同化作用。有所谓前进同化,比如梵文sakthi变为巴利文satthi等等。有所谓后退同化,比如梵文svapna变为巴利文soppa等等。齿音+y,出现腭化现象。梵文kṣ或ś、ṣ变为kkh或cch。梵文ts和ps变为cch。

超过两个辅音的组合,根据同化作用缩为两个辅音,比如梵文kāṅkṣā变为巴利文kaṅkhā;kṣṇ,kṣm,tsn等,以对待ṣṇ,ṣm,sn的方式对待之。

间或有浊送气音为h所取代同时又出现换位的情况,比如梵文tubbyam变为巴利文tuyhaṃ。也有清爆破音弱化现象,送气音增或减的现象,喉音代替腭音,齿音顶音化,音组换位和音节消失等现象。

至于连声规则,与梵文有同有异。在这里无法详细介绍。

- 词法

(一)名词、形容词

名词和形容词有三个性:阳、阴、中;

两个数:单、复(双数接近消失);

八个格:体、业、具、为、从、属、依、呼。

先列出几个变格表:

(1)阳性以-a收尾的-dhamma

| 单数 | 体 | dhammo | 复数 | dhammā |

| 业 | dhammaṃ | dhamme | ||

| 具 | dhammena,dhammā | dhammehi | ||

| 为、属 | dhammassa | dhammānaṃ | ||

| 从 | dhammā,dhammasmā,-amhā | dhammehi | ||

| 依 | dhamme,dhammasmiṃ,-amhi | dhammesu | ||

| 呼 | dhamma | dhammā |

(2)中性以-a收尾的-rūpa

| 单数 | 体 | rūpaṃ | 复数 | rūpāni,rūpā |

| 业 | rupaṃ | rūpāni,rūpe | ||

| 呼 | rūpa | rūpāni,rūpā |

其余同阳性。

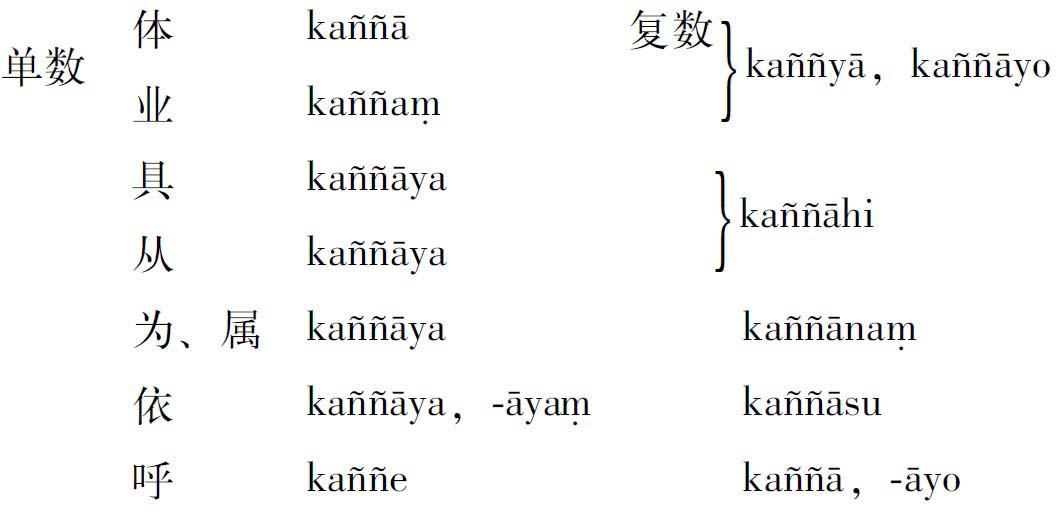

(3)阴性以-ā收尾的-kaññā

以其他元音或辅音收尾的字,从略。

(二)副词和比较法

形容词中性业格即可作为副词。

比较级-tara,最高级-tama。比较古老的比较级-īyas,最高级-iṣ-ṭha,仍保留。

(三)代词

有人称代词、指示代词、关系代词、疑问代词、所有代词、代词形容词等,变化从略。

(四)数词

有基数和序数。

(五)动词

动词有两个数:单数、复数;

三个人称:第一、第二、第三;

六个时间:现在时、未完成时、完成时、不定过去时、将来时、假定时;

三个语态:主动、中间(消失中)、被动;

四个语气:陈述式、虚拟式、命令式、祈使式。

总起来看,巴利文动词变化离开梵文比名词变化还要远。新形式大量出现。双数几乎完全消失。中间语态也处在消失中。完成时只剩下一些残余。许多纡回构成形式占了重要地位。现在时语干使用范围大大扩大。

(1)现在时语干(包括未完成时)

a. 先把陈述式语尾列出,以见一斑:

主动语态,单数

第一人称 mi

第二人称 si

第三人称 ti

复数

第一人称 ma

第二人称 tha

第三人称 nti

中间语态,单数

第一人称 e

第二人称 se

第三人称 te

复数

第一人称 mhe

第二人称 vhe

第三人称 nte re

其余从略。

b.虚拟式

这种形式只在偈陀中还保留着一些残余,所以无法列出变化表。

c.命令式

语尾按照上面陈述式的十二个形式依次为:mi,a(āhi),tu,ma,tha,ntu;e,ssu,taṃ,mase,vho,ntaṃ。

d.祈使式

语尾按照上面的方式为:eyyaṃ,e,eyyāmi;e,eyya,eyyāsi;e,eyya,eyyāti;ema,emu,eyyāma;etha,eyyātha;eyyuṃ,eyyu;eyyaṃ;etho;etha;eyyamhe,emase;eyyavho;eraṃ。

注意祈使式语尾的复杂性,有的形式语尾不止一个。

e.巴利文中的梵文动词分类

按照梵文语法规律,巴利文动词现在时语干分为九类。

(a)构干动词

包括第一、四、六类。

(b)非构干动词

包括第二、三、五、七、八、九类。

(2)未完成时

语干与现在时同,前面加词头a-,后面用派生语尾。

(3)完成时

在巴利文只剩下极少数的残余,最常见的是āha。

在巴利文中也有纡回完成时。

(4)不定过去时

巴利文的不定过去时来源于较古的未完成时和不定过去时。词头a-有时候丢掉。

梵文中不定过去时分为七类,巴利文可分为四类:

第一类来源于梵文字根不定过去时(第一类);

第二类来源于a不定过去时(第二类)和构干未完成时;

第三类来源于s不定过去时(第四类);

第四类来源于iṣ不定过去时(第五类)。

第一类绝大部分见于偈陀中。经典散文和经典后的散文中只有极少数。

第二类,语言发展的各阶段中都有。

第三类,同第二类。

第四类,在经典散文和经典后的散文中,出现最多。

我曾对印度中世语言中的不定过去时做过比较深入的研究。我的结论是,这种形式是东部方言的特点之一。在将用东部方言写的经典译为其他方言或梵文(梵文化)时,这种形式逐渐为其他形式所取代。我觉得,巴利文既然有这样多的不定过去时,它的基础不可能是西部方言,只能是东部方言摩揭陀语的形式之一。

(5)将来时

巴利文的将来时分为两种:一种来源于梵文的-sya-将来时,一种来源于梵文的-iṣya-将来时。

(6)假定时

同梵文一样,巴利文的假定时是一种构成将来时的过去时形式。

(7)被动语态

可以分为两种:一种用ya,一种用 ya,用ya者与第四类动词形式完全一样。用

ya,用ya者与第四类动词形式完全一样。用 ya者多使用于致使动词。

ya者多使用于致使动词。

(8)致使动词

巴利文中许多致使动词是梵文同样形式的继承。构成致使动词的-aya-,有时候可以缩为-e-。

(9)愿望动词

这种动词是从比较早的语言发展阶段中继承下来的,在巴利文已经没有多少生命力了。

(10)加强动词

来源于梵文。最常见的形式是caṅkamati一类的字,字根在梵文中是√kram。

(11)名动词

同梵文一样,是从名词变来的。

(12)分词

现在时分词,语尾-nt和-māna,后者数量极大。语尾-āna较少。

将来时分词,语尾-nt,以将来时语干为基础构成,极少。

过去分词,语尾-ta,-ita,-na。

主动语态过去分词,语尾-vas。

被动语态将来时分词,语尾-tabba,来源于梵文tavya;语尾-anīya或-aneyya,来源于梵文-an ya;语尾-ya。巴利文特有的被动语态将来时分词,语尾-tāya,tayya或-teyya。

ya;语尾-ya。巴利文特有的被动语态将来时分词,语尾-tāya,tayya或-teyya。

(13)不定式

语尾-tave,来源于吠陀-tave或-tavai;语尾-tuye,-tāye;语尾-tuṃ。

(14)独立词

语尾-tvā,tvāna,-tūna,-ya。

对巴利文的介绍到此为止。

我的介绍主要是根据德国梵文学家W.Geiger的Pāli,Literatur und Sprache ,Strassburg,Verlag von Karl J.Trübner,1916。虽然篇幅已经颇长,但是距离详尽还差很远。如果读者对巴利文有兴趣,请读Geiger原作,以及其他有关著作。

1989年3月5日写完