喜增听到消息说他妹妹已被释放,遁入文底耶大森林中。正当她要投火自焚的时候,她哥哥赶到救了她。关于这一位戒日王的妹妹,《大唐西域记》里没有提到。但是上面引用的《释迦方志》提到了她。《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷五也讲到了她:

王有妹,聪慧利根,善正量部义。坐于王 后,闻法师序大乘,宗涂奥旷,小教局浅,夷然欢喜,称赞不能已。[162]

这里讲得更仔细,连她崇信哪个宗派都提到了。关于正量部的问题,我们下面再谈。

玄奘同戒日王和迦摩缕波国拘摩罗王都见过面,而且有了很深厚的友谊。他在《大唐西域记》里对这一件事,有详尽的记载,见同书卷五羯若鞠阇国。玄奘对于同两位国王的会见以及曲女城大会,都描绘得非常生动,可见这一件事给他留下的印象之深。

关于曲女城大会,《大唐故三藏玄奘法师行状》说:

王曰:“师论太好。在此诸师,并皆信伏。恐余国小乘外道,尚守愚迷。望于中印度曲女城,为师作一会。命五印度沙门婆罗门外道等,发显大乘,使其改耶(邪?)从正。不亦大哉。”是日发敕,普告集曲女城,观支那法师论。自冬初而进至﨟(腊)月,方到会场。四方沙门婆罗门外道等,蕴义洽闻之辈,到者数千人。王先令造殿,容千余人。于中安尊像,陈香花音乐。设食行施讫,请法师升座,标举论宗。命诸众征击,竟十八日,无一人敢问。王赞叹,施法师银钱三万,金钱一万,上㲲衣一百具。又令大臣将法师袈裟,巡众告唱云:“支那法师论胜,十八日来,无敢问,并宜知之。”诸众欢喜。为法师各立美号。大乘众号为摩诃那耶那提婆,此云大乘天。小乘者号为木叉提婆,此此(应 作“云”——引者)解脱天。烧香散花,礼敬而去。自是德音遐振。[163]

《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷五,关于 这一次大会记载得更为详细[164] 。《释迦方志》卷上也有记载[165] 。

但是戒日王为玄奘举行大会,除了曲女城之会外,还有钵罗耶伽无遮大会。在《大唐故三藏玄 奘法师行状》里,只有一句话的叙述:“王留更观七十五日大施。”[166] 在《大唐大慈恩寺三藏法师传》里却叙述得很详尽:

法师先以辞那烂陀诸德及取经像讫,罢论竟至十九日,辞王欲还。王曰:“弟子嗣承宗庙,为天下主,三十余年。常虑福德不增广,法(往)因不相续,以故积集财宝,于钵罗耶伽国两河间,立大会场。五年一请五印度沙门婆罗门及贫穷孤独,为七十五日无遮大施。已成五会。今欲作第六会。师何不暂看随喜。”法师报曰:“菩萨为行福慧双修,智人得果不忘其本。王尚不吝珍财,玄奘岂可辞少停住,请随王去!”王甚喜。至二十一日,发引向钵罗耶伽国就大施场。殑伽河在北,阎牟那河在南,俱从西北东流至此国而会。其二河合处,西有大,周围十四五里。平坦如镜。自昔诸王皆就其地行施,因号施场焉。相传云:若于此地施一钱,胜余处施百千钱。由是古来共重。王敕于

上建施场,竖芦为篱,面各千步。中作草堂数十间,安贮众宝,皆金、银、真珠、红颇梨宝、帝青珠、大青珠等。其傍又作长舍数百间,贮侨奢耶衣、斑㲲衣、金银钱等。篱外别作造食处。于宝库前更造长屋百余行,似此京邑肆行。一一长屋可坐千余人。先是王敕告五印度沙门、外道、尼乾、贫穷、孤独,集施场受施。亦有因法师曲女城会不归便往施所者。十八国王亦便逐王行。比至会场,道俗到者五十余万人。戒日王营殑伽河北岸,南印度王杜鲁婆跋吒营合河西,鸠摩罗王营阎牟那河南花林侧,诸受施人营跋吒王西。辰旦其戒日王与鸠摩罗王乘船军,跋吒王从象军。各整仪卫,集会场所。十八国诸王,以次陪列。初一日于施场草殿内安佛像,布施上宝上衣及美馔,作乐散花,至日晚归营。第二日,安日天像,施宝及衣半于初日。第三日安自在天像,施如日天。第四日施僧,僧万余人百行俱坐。人施金钱百文,珠一枚,㲲衣一具及饮食香花,供养讫而出。第五番施婆罗门。二十余日方遍。第六番施外道,十日方遍。第七番遍施远方求者,十日方遍。第八番施诸贫穷孤独者,一月方遍。至是五年所积,府库俱尽。唯留象马兵器,拟征暴乱,守护宗庙。自余宝货及在身衣服,璎珞、耳珰、臂钏、宝鬘、颈珠、髻中明珠,总施无复孑遗。一切尽已,从其妹索鹿弊衣著。礼十方佛踊跃欢喜。合掌言曰:“某比来积集财宝,常惧不入坚牢之藏,今得贮福田中,可谓入藏矣。愿某生生常具财法等施众生。成十自在满二庄严。”会讫诸王各持诸宝钱物,于诸众边赎王所施。璎 珞、髻珠、御服等,还将献王。经数日,王衣服及上宝等服用如故。[167]

《大唐西域记》卷五里面也叙述了这次大会,并且描绘了大施场的情况。他讲到“大施场东合流口,日数百人自溺而死”。这对于了解当时的社会情况很有帮助。

总起来看,尽管当时北印小国林立,但是戒日王确实可以算是一个盟主,有点像春秋战国时齐桓、晋文一类的国王。他的领土包括东旁遮普、北方邦、比哈尔邦、西孟加拉、奥里萨;迦湿弥罗、西旁遮普、信度国、古扎拉特、拉吉普坦、尼泊尔、迦摩缕波都保持独立。玄奘在《大唐西域记》卷五里描述他的战绩说:

遂总率国兵,讲习战士。象军五千,马军二万,步军五万,自西徂东,征伐不臣。象不解鞍,人不释甲,于六年中,臣五印度。

这一些描述虽然有一点夸大,但基本上是可靠的。还有一点在这里顺便讲一讲。我在上面引的《旧唐书》和《新唐书》关于戒日王的叙述,有些地方,是直接抄袭《大唐西域记》的。

上面谈了当时印度的政治形势,现在再谈一谈社会情况和经济情况。

社会情况,玄奘在《大唐西域记》卷二中有比较详尽的描述。他谈到印度的名称、疆域、数量、岁时、宫室、衣饰、馔食、文字、教育、佛教、族姓、兵术、刑法、致敬、病死、赋税、物产等等方面,其中关于佛教的和经济的,我们在下面再谈。其余的原书俱在,我也不详细探讨。我只想选出一点我认为值得谈的谈一下,这就是族姓。

族姓,我们现在通称为种姓。我们都知道,种姓制度是印度特有的、至少是特别发达的一种社会等级制度。在几千年的印度史上有极大的作用和影响,一直到今天仍然如此。但是这个制度并不是一成不变的。我们在这里不能详细讨论。玄奘说:“一曰婆罗门,净行也,守道居贞,洁白其操。二曰刹帝利,王种也,奕世君临,仁恕为志。三曰吠奢,商贾也,贸迁有无,逐利远近。四曰戍陀罗,农人也,肆力畴陇,勤身稼穑。”(《大唐西域记》卷二)但是,从印度种姓的发展来看,婆罗门不总是净行,刹帝利不总是王种,吠奢(吠舍)不总是商贾,戍陀罗(首陀罗)也并不总是农人,这里面有一个演变的过程。在公元前2000纪末期或1000纪初期,种姓刚刚系统化的时候,吠舍大概是物质财富生产者,特别是农民、牧人或者商人。首陀罗大概是手工业者和其他为前三个种姓服役的人。到了公元前几世纪,情况变化不大。这种明确的四个种姓职业的划分大概是出于婆罗门之手,目的是想把这种制度永久化,固定化,以保留自己的特权,但是,社会中实际分工情况却不是这样。根据职业划分的清规戒律早已为事实所粉碎。在这四个种姓里面,变动最大的是吠舍和首陀罗。特别是吠舍这个种姓更是很不固定的。佛经中关于种姓的记载多如过江之鲫。但排列顺序却与婆罗门教截然不同。他们总是把释迦牟尼出身的刹帝利排在首位。这是完全可以理解的。至于吠舍,连这个名字出现的次数都不多。它总是为居士、长者所代替。所谓居士、长者以商人为多。吠舍这个种姓的这种情况,继续发展下来。到了玄奘时期,在有些著名作家的著作中,这个名称几乎消失不见了。比如在檀丁的著作中,吠舍这个词儿不见了, 代之以vaṇij(商人),好像在这个时期第三个种姓主要是商人[168] 。商人的地位更加提高了。

就在玄奘的《大唐西域记》中虽然四个种姓仍然井然俱在,他说吠舍是“商贾也,贸迁有无,逐利远近”,这与檀丁的著作是相适应的;但是种姓却是混乱不堪。大名鼎鼎的戒日王,并非出身刹帝利,而是出身吠舍。还有一些国王出身首陀罗。比如《大唐西域记》卷四秣底补罗 国的国王《大唐大慈恩寺三藏法师传》里说:“遇一婆罗门耕地。”[169] 可见婆罗门也有变成农民的。这个现象是“古已有之”的,不过“于今为烈”而已。

在经济方面,笈多王朝与孔雀王朝大不相同。孔雀王朝强迫首陀罗定居下来,从事农业劳动。国家垄断了金属生产。国家参与生产和贸易,需要大量的流通的货币。笈多王朝则是鼓励在新开垦的土地上建立农村公社,收实物地租,不再使用武力强迫首陀罗定居。因为疆域辽阔,使用武力是不可能的,而且没有开垦的土地很多,也不容易把采集食品的野蛮部落从他们土地上赶走。只能利用宗教伴随着贸易深入蛮区,把土地私有制和在种姓制度掩护下的社会阶级结构带到那里去。国家制止地方酋长的战争,抗御蛮族入侵,管理灌溉工作,调整贸易,巡逻商路。这些都通过臣属的封建官吏或省长来执行。自给自足的农村公社的增涨削弱了商品的生产,贸易衰退,许 多大城市衰落,贸易集中到港口城市。在朝廷上却有新的豪华的挥霍[170] 。政权衰退时,文艺往往发达。迦梨陀娑所以出现在这个时代,是有其规律的。

法显到印度去的时候,正值笈多王朝全盛时代。法显在《佛国记》中有一段描绘当时印度情况的记载,其中有这样两句话:“王之侍卫、左右,皆有供禄。”高善必 从这段话里得出的结论是:“官吏还没有得到封建的权利和权力。”[171] 我不知道这个结论是怎样得来的。如果说,因为有“供禄”(俸钱)就不算是封建,那么我们可以拿中国唐代的情况来对比一下。唐代是中国封建主义高度发展的时代。为皇帝服务的官僚们都有俸钱(供禄)。著名诗人元稹的著名的诗篇《三遣悲怀》中说:“今日俸钱过十万,与君营奠复营斋。”(见《元氏长庆集》卷九)但是,同时这些官僚们也有田地,他们也是地主。不能说,在印度,因为官僚有供禄就是还没有得到封建的权利和权力。

此外,玄奘在《大唐西域记》卷二有一段描绘印度当时经济情况的非常重要的记载:

户不籍书,人无徭课。王田之内,大分为四:一充国用,祭祀粢盛;二以封建辅佐宰臣;三赏聪叡硕学高才;四树福田,给诸异道。所以赋敛轻薄,徭税俭省,各安世业,俱佃口分。假种王田,六税其一。

这一段话把当时印度的土地制度讲得非常具体、准确。其中有两句话“各安世业,俱佃口分”,过去都完全被理解错了。外国《大唐西域记》的翻译者和注释者没有一个人译得对、注释得对的。按唐朝的均田法,男丁18岁以上给田一顷,其中十分之二是永业,十分之八为口分。“永业”就是“世业”。当时的印度土地制度,不可能同唐朝完全一样。玄奘也可能是借用中国现成的名称。但是,很可能,印度土地所有者一部分田地是世袭的,一部分是临时的。也可能有一部分人占有世袭的田地,而另一部分人则是临时租佃的或国家分配的。这个问题有待于进一步的探讨。

(二)佛教的发展与衍变

从宗教,特别是佛教发展的情况来看,玄奘留学印度的时期是一个具有关键性的转变时期。从笈多时代起,印度教开始同化正在变化中的佛教,大乘萌芽于公元前3世纪阿育王时代。到了公元后二三世纪,所谓空宗的学说才开始建立。又过了约两百年,到了四五世纪,所谓有宗的理论才形成。大乘的出现标志着佛教的发展,但同时也孕育着衰亡的因素。小乘不承认印度教的一些仪式、恶习,而大乘佛教则逐渐承认下来。这是佛教衰落的朕兆之一。到了后来,释迦牟尼被承认为印度教十大化身之一,被请进了印度教的神殿,然而佛教也随之而逐渐消失了。

玄奘于7世纪20年代末到了印度,40年代初才回国。他周游印度各地,对佛教和其他印度教派有细致周密的观察。他在《大唐西域记》卷二对当时印度佛教有一个概括的论述。他说:

部执峰峙,诤论波腾,异学专门,殊途同致。十有八部,各擅锋锐;大小二乘,居止区别。

这里讲的是部派的分歧。下面又讲到:

讲宣一部,乃免僧知事;二部,加上房资具;三部,差侍者祇承;四部,给净人役使;五部,则行乘象舆;六部,又导从周卫。

可见僧伽内部,待遇已大相悬殊。这是社会上封建等级制在僧伽内部的反映。

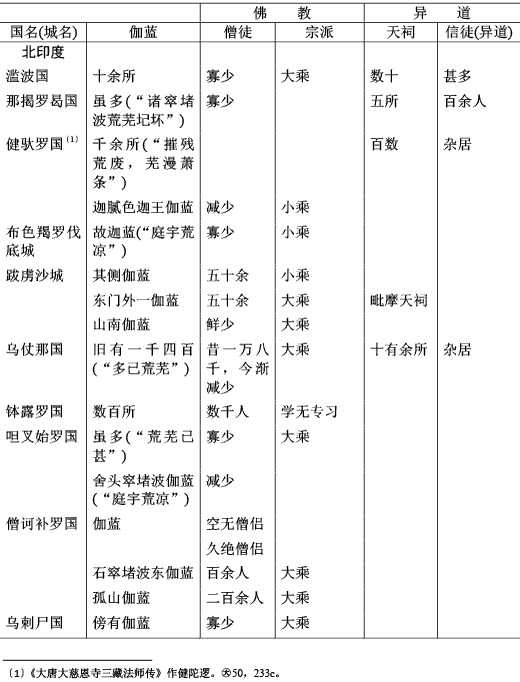

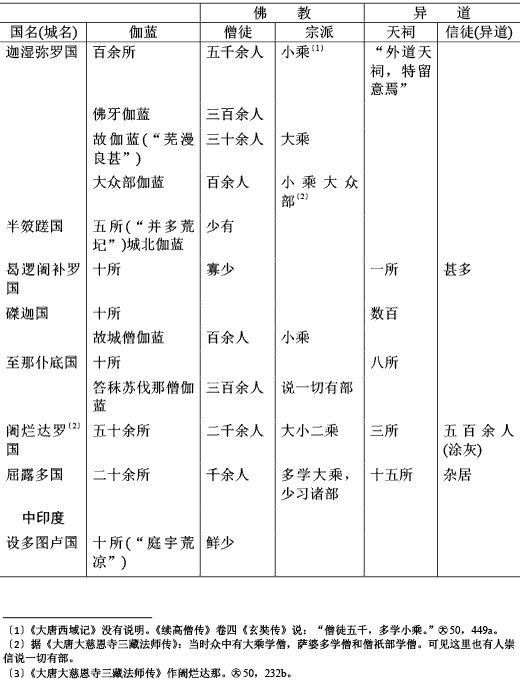

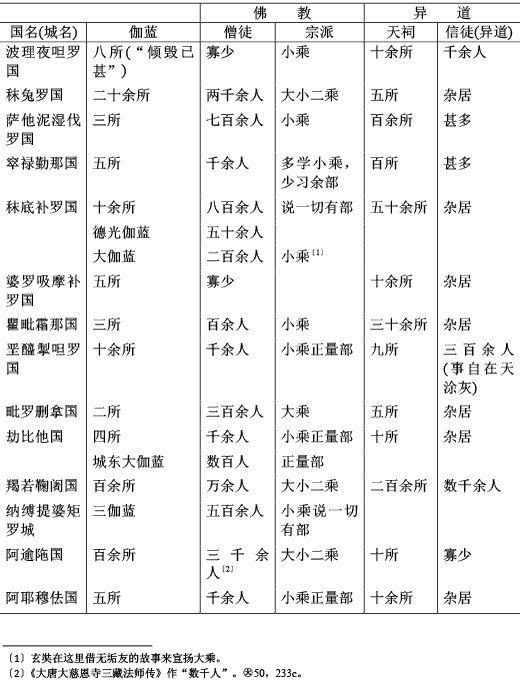

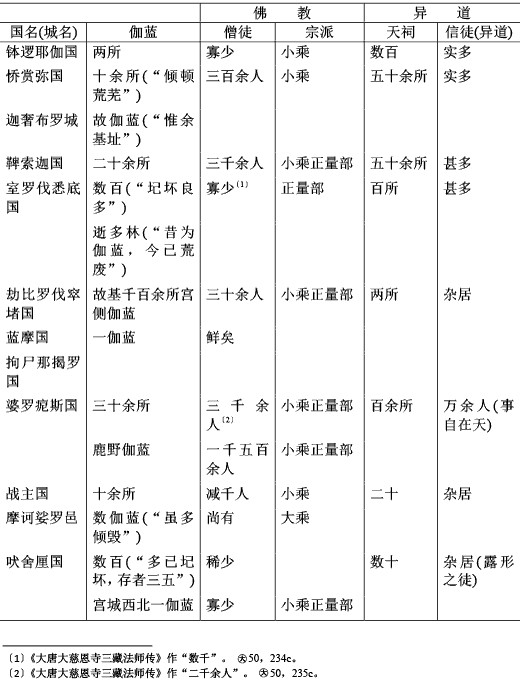

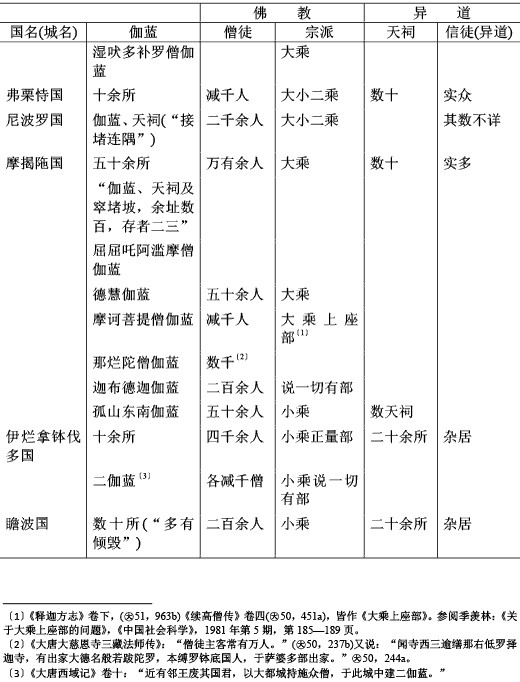

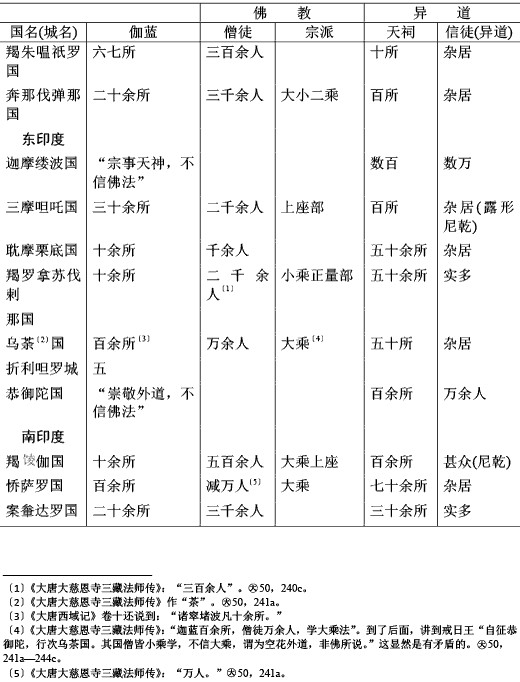

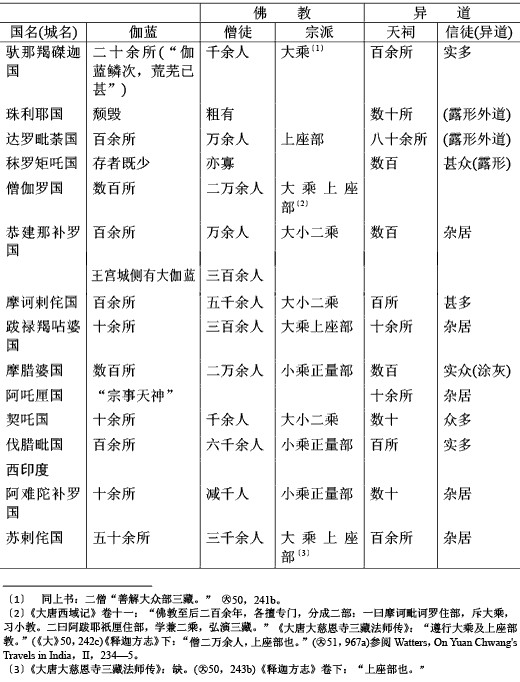

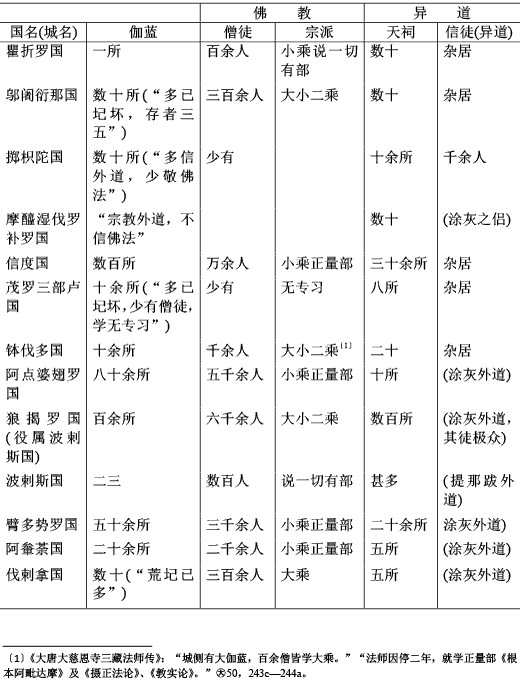

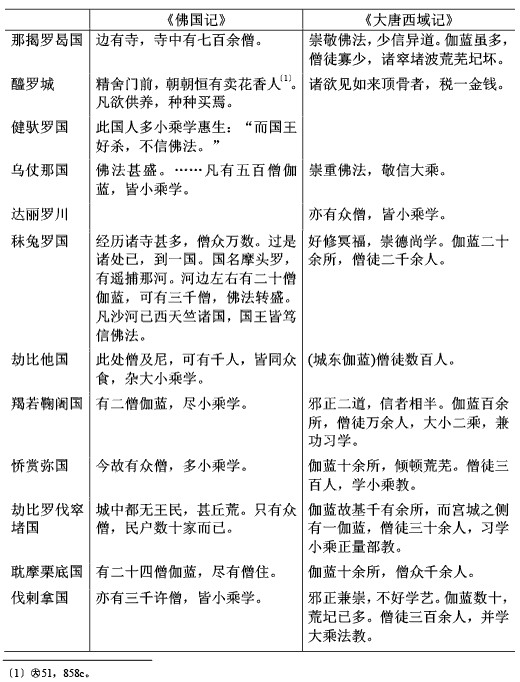

在以后漫游印度各地时,他又随时随地记述印度佛教和其他教派的情况,从中可以看出当时印度佛教与“异道”(多半是印度教)势力分布的情况,也可以看出佛教 内部大小乘势力消长和宗派分布的情况。为了醒目起见,先列表如下[172]

我想根据上面这一个表,探讨以下的几个问题:

a. 佛教与外道力量的对比

b. 佛教内部大小乘力量的对比

c. 佛教部派分布的情况

d. 佛教日渐衰微的趋势

a. 佛教与外道力量的对比

玄奘是一个非常细心的观察家。他对宗教现象观察得记录得特别细致。他所到之处,不管停留时间多么短暂,他对当时各宗教力量的对比都详加记录。可惜“十余所”、“千余所”、“数十”等数字太多,无法加以详细的统计。粗粗一看,也可以看到佛教与外道,有的地方是势均力敌,有的地方一方占优势。看来外道的力量并不小。在外道中,玄奘有几个地方特别提到事自在天(湿婆)的涂灰之侣,还有露形的尼乾,也就是耆那教的天衣派。可见印度教和耆那教等佛教徒眼中的所谓外道在当时是有相当大的力量的。

b. 佛教内部大小乘力量的对比

我先根据上面的表做一个简略的统计,以当时印度境内各“国”或城,或伽蓝为单位,崇信大乘的有:

滥波国

健驮罗国两个伽蓝

乌仗那国

呾叉始罗国

僧诃补罗国

乌剌尸国

迦湿弥罗国一个伽蓝

屈露多国,“多学大乘,少习诸部”

毗罗删拿国

战主国数伽蓝

吠舍厘国一伽蓝

摩揭陀国

乌荼国

㤭萨罗国

驮那羯磔迦国[173]

伐剌拿国

崇信小乘[174] 的有:

健驮罗国三个伽蓝

迦湿弥罗国一伽蓝,小乘大众部

磔迦国一伽蓝

至那仆底国一伽蓝,小乘说一切有部

波理夜呾罗国

萨他泥湿伐罗国

窣禄勤那国,“多学小乘,少习余部”

秣底补罗国,小乘说一切有部

瞿毗霜那国

垩醯掣咀罗国,小乘正量部

劫比他国,小乘正量部

羯若鞠阇国三伽蓝,小乘说一切有部

阿耶穆法国,小乘正量部

钵逻耶伽国

㤭赏弥国

鞞索迦国,小乘正量部

室罗伐悉底国,小乘正量部

劫比罗伐窣堵国,小乘正量部

婆罗痆斯国,小乘正量部

战主国

吠舍厘国一伽蓝,小乘正量部

摩揭陀国一伽蓝,说一切有部

一伽蓝,小乘

伊烂拿钵伐多国,正量部

二伽蓝,说一切有部

瞻波国

羯朱嗢祇罗国

三摩呾吒国,上座部

羯罗拿苏伐剌那国,正量部

达罗毗荼国,上座部

摩腊婆国

伐腊毗国,正量部

阿难陁补罗国,正量部

瞿折罗国,说一切有部

信度国,正量部

阿点婆翅罗国,正量部

波剌斯国,说一切有部

臂多势罗国,正量部

阿軬荼国,正量部

崇信大小二乘的有:

阇烂达罗国

秣兔罗国

羯若鞠阇国

阿逾陀国

弗栗恃国

奔那伐弹那国

恭建那补罗国

摩诃剌侘国

契吒国

邬阇衍那国

钵伐多国[175]

狼揭罗国

没有说明的或“学无专习”的有:

那揭罗曷国

钵露罗国,“学无专习”

半笯蹉国

曷逻阇补罗国

磔迦国

至那仆底国

设多图卢国

婆罗吸摩补罗国

蓝摩国

拘尸那揭罗国

吠舍厘国

耽摩栗底国

案达罗国

珠利耶国

秣罗矩吒国

掷枳陀国

茂罗三部卢国

不管玄奘观察多么仔细,在当时的情况下,有些数字说不清楚,是完全可以理解的。因此,我们要想作一个十分精密的统计,是不可能的。粗略地看一看:崇信大乘的“国”或伽蓝共有16个;崇信小乘的有37个;崇信大小二乘的有12个;没有说明或“学无专习”的有17个。至于信徒人数则无法统计。从单位数字看来,大、小二乘五天竺都有,而小乘的力量,要比大乘强大得多。有一种情况值得注意:有一些“国”内,大小二乘都有;有一句话涵义不太清楚:“大乘、小乘,兼功习学”(阿逾陁国),“大小二乘,兼功习学”(契吒国),这是指的一个人呢,还是一个地方,看来专指一个地方的可能性更大一些,不是一个人既学小乘,又学大乘。

c. 佛教部派分布的情况

在大乘方面大概是空、有两宗都有,因为有些地方没有明确说明,无法统计。至于小乘,大家都知道,部派是非常多的,《异部宗轮论》共记述了18部。但是这个数目并不是固定的,而且部派的名称也异常复杂,时有异名同部的现象。我们在这里不详细去谈。根据《大唐西域记》的记载,提名的基本上共有四部,统计如下:

〔1〕上座部

〔2〕大众部

〔3〕说一切有部[176]

〔4〕正量部

崇奉上座部的是:

三摩呾吒国(东)

达罗毗荼国(南)

崇奉大众部的是:

迦湿弥罗国(北)

秣底补罗国(中)

驮那羯磔迦国(南)

崇奉说一切有部的是:

至那仆底国(北)

秣底补罗国(中)

羯若鞠阇国(中)

伊烂拿钵伐多国(中)[177]

摩揭陀国(中)

迦布德迦伽蓝(中)

瞿折罗国(西)

波剌斯等三国(西)

崇奉正量部的是:

垩醯掣呾罗国(中)

劫比他国(中)

阿耶穆怯国(中)

鞞索迦国(中)

室罗伐悉底国(中)

劫比罗伐窣堵国(中)

婆罗痆斯国(中)

吠舍厘国(中)

羯罗拿苏伐剌那国(东)

摩腊婆国(南)

伐腊毗国(南)

阿难陀补罗国(西)

信度国(西)

阿点婆翅罗国(西)

臂多势罗国(西)

阿軬荼国(西)

伊烂拿钵伐多国(中)

总起来看,上座部流行于南方和东方。大众部流行于北方和中部。说一切有部流行于北方、中部和西方。正量部流行于中部、南方、东方和西方,而以中部和西方为主。

小乘部派既然那样多,为什么当时在印度只有四个部派流行呢?看样子恐怕是部派虽多,有的徒有其名,未必有多少信徒。在玄奘时代,印度流行的除了大乘佛教外,小乘就只有以上四部。《大唐西域记》还记有说出世部,但那是在梵衍那,玄奘不把它算在印度境内。玄奘的记载正确不正确呢?其他方面的记载都证明了,玄奘的观察是正确的。最有力的旁证,就是晚于玄奘几十年到印度的义净在《南海寄归内法传》的叙述。他说:

诸部流派,生起不同,西国相承,大纲唯四。一阿离耶莫诃僧祗尼迦耶。唐云圣大众部分出七部,三藏各有十万颂。唐译可成千卷。二阿离耶悉他陛尼迦耶。唐云圣上座部,分出三部,三藏多少同前。三阿离耶慕

萨婆悉拖尼迦耶。唐云根本说一切有部,分出四部,三藏多少同前。四阿离耶三蜜栗底尼迦耶。唐云圣正量部,分出四部,三藏十万颂。然而部执所传,多有同异。且依现事言其圣十八,分为五部,不闻于西国耳。 其间离分出没,部别名字,事非一致,如馀所论,此不繁述。故五天之地,及南海诸洲,皆云四种尼迦耶。然其所钦处有多少:摩揭陀,则四部通习,有部最盛;罗荼、信度西印度国名 则少兼三部,乃正量尤多;北方皆全有部,时逢大众;南面则咸遵上座,馀部少存;东裔诸国杂行四部。从那烂陀东行五百驿,皆名东裔。乃至尽穷,有大黑山,计当土蕃南畔。传云:是蜀川西南,行可一月余,便达斯岭。次此南畔,逼近海涯,有室利察蕰罗国。次东南有朗迦戍国。次东有社和钵底国。次东极至临邑国。并悉极尊三宝,多有持戒之人,乞食杜多是其国法。西方见有,实异常伦。 师子洲并皆上座,而大众斥焉。

佛教分成许多部派,由来已久。至迟在佛灭度后约百年,原始佛教就分化成上座和大众两部。最初的原因可能是在律规之争,但是后来也涉及到教义。

公元前4世纪时,佛教有三个中心:东方是吠舍厘,流行的是大众部;中 部是㤭赏弥,流行的是上座部;西方是秣兔罗,流行的是说一切有部[178] 。到了7世纪玄奘时代,情况显然有了变化。说一切有部流行于北部、中部、西部,变化不大。但上座部和大众部却有了很大的变化。原在中部的上座部向东方和南方发展。原在东部的大众部则向北方、中部和南方发展。这个变化对研究印度佛教史是非常有意义的。在流行的四个部派中,从数量上来看,正量部流行的区域更为广阔。连戒日王的妹妹曷罗阇室利信奉的也是正量部,可见它的影响之大。这些问题,以后当专文讨论,这里就不再详说了。

在这里特别值得提出来的是大乘上座部问题。提到大乘上座部的有五个地方:一、摩揭陀国,摩诃菩提僧伽蓝;二、羯  伽国;三、僧伽罗国;四、跋禄羯呫婆国;五、苏剌侘国。这里就出了问题:一般说,只有小乘才讲上座部、大众部,大乘是没有这种说法的。这里出了大乘上座部,究竟是什么原因呢?这个问题不是三言两语能说得清楚的,以后也当专文讨论。

伽国;三、僧伽罗国;四、跋禄羯呫婆国;五、苏剌侘国。这里就出了问题:一般说,只有小乘才讲上座部、大众部,大乘是没有这种说法的。这里出了大乘上座部,究竟是什么原因呢?这个问题不是三言两语能说得清楚的,以后也当专文讨论。

d. 佛教日渐衰微的趋势

最后我们再把早于玄奘两百多年的法显《佛国记》的记载同《大唐西域记》对比一下:

从以上这个简短的对比中,我们可以看出:

一、乌仗那国的情况说明,在法显时代那里还是“皆小乘学”,而到了玄奘时期则变为“敬信大乘”。伐剌拿国的情况说明,原来“皆小乘学”,后来则是“并学大乘法教”。羯若鞠阇国的情况说明,原来“尽小乘学”,后来则是“大小二乘,兼功习学”。大乘在某一些地区逐渐挤掉小乘的痕迹昭然可见。

二、那揭罗曷国:法显说:“边有寺,寺中有七百余僧。”玄奘则说:“伽蓝虽多,僧徒寡少。”秣兔罗国:法显说:“河边左右有二十余僧伽蓝,可有三千僧。”玄奘则说:“僧伽二十余所,僧徒二千余人。”劫比他国:法显说:“此处僧及尼,可有千人。”玄奘则说:“僧徒数百人。”耽摩栗底国:法显说:“有二十四僧伽蓝,尽有僧住。”玄奘则说:“伽蓝十余所,僧众千余人。”伐剌拿国:法显说:“亦有三千许僧。”玄奘则说:“僧徒三百余人。”以上几个例子说明,玄奘时代僧徒减少了。换句话说:佛教逐渐衰微了。

(三)统治者对宗教的态度

印度的统治者,同中国的以及世界各国的统治者一样,总是想方设法利用宗教,为巩固自己的统治服务。因为所有的宗教都有可供利用之处,所以中印统治者大都不专信一种宗教,在中印历史上专门虔信一种宗教的,像梁武帝那样达到愚信程度的统治者是比较少的。拿印度历史来说,被佛教徒大肆宣扬的所谓“弘法大王”阿育王,实际上也是兼收并蓄的,他大力宣扬的达磨,并不是专指佛教,他也并不是专门虔信佛教,只是到了晚年才有所偏重而已。另一个所谓“弘法大王”贵霜王朝的迦腻色迦的情况也差不多。佛徒之所以大肆宣扬他们,不过是一种一厢情愿的做法。目的是想给自己脸上贴金而已。继孔雀王朝而起的巽加王朝,是专门崇信婆罗门教的。连北印度的希腊统治者也都信奉印度教的湿婆派。

到了笈多王朝兴起,情况改变不大。我们不能说笈多时期是婆罗门的印度教复活时期。笈多诸帝多半崇信印度教,尤其是湿婆派。但是他们对其他宗教也抱宽容态度。这个时期是婆罗门教向印度教转变的时期,是佛教走下坡路的时期。玄奘的《大唐西域记》提供了充分的证据。宗教领域内,除了一神教外,最突出的特点是崇拜多种多样的神。公元前一些时候,佛教传入中国。公元一二世纪,大乘传遍了整个北印度,甚至传到中国新疆一带。但是在大乘佛教的传播中,已埋伏下衰亡的种子。大乘佛教接受了印度教的一些宗教仪式,一些恶习,有时简直同印度教无所差别。从五六世纪起,印度教开始同化正在转变中的佛教,佛教也就逐渐改变性质了。在宗教史上,一个宗教把敌对宗教主神拉入自己的神殿,从而消融对方的例子,是可以找见的。

这时期的印度统治者,同以前的统治者一样,对宗教持所谓“宽容”的态度。比如玄奘大肆宣扬的戒日王祖宗是崇拜太阳神的。戒日王对宗教的态度,在即位初期,是一个湿婆的崇拜者。只是到了晚年,可能在他那个佛教徒的妹妹曷罗阇室利影响之下,倾向于佛教。他同玄奘的来往和友谊,也可能对他的宗教信仰有了影响。据玄奘《大唐西域记》的记载:戒日王在即王位之前,到恒河边上的观自在菩萨像前去祷告,菩萨告诉他,“勿升师子之座,勿称大王之号”。他就自称为“王子”。他对于玄奘非常尊敬。玄奘也对他大肆吹嘘唐太宗。这可能是历史事实;但是,由于《大唐西域记》是写给唐太宗看的,玄奘这样做未必没有阿谀奉承的用意。但是戒日王同阿育王一样,并不专信佛教。《大唐西域记》卷五说:“每于行宫日修珍馔,饭诸异学,僧众一千,婆罗门五百。”可见他仍然供养婆罗门,只是和尚比婆罗门多一倍而已。在曲女城大会上,虽然“戒日王为帝释之服,执宝盖以左侍,拘摩罗王作梵王之仪,执白拂而右侍”,抬着如来佛的金像,奏乐游行;但是在布施食品的时候,他仍然忘不掉婆罗门:“以珍味馔诸沙门、婆罗门。”他还没有忘记请来了五百婆罗门。虽然据玄奘的记载,婆罗门出于忌妒,曾放火烧大台,连他这皇帝陛下都想杀害,又雇恶人行刺,他也只不过把五百婆罗门迁出印度而已。玄奘以一个虔诚的佛徒,对戒日王信佛不无夸大,然而也只能写到这个程度。这是过去印度许多明王的例行做法,戒日王也并非例外。

四 唐初中印交通的情况

我们在上面谈了中印两方面的政治、经济、宗教等方面的情况。现在我们再谈一谈两国之间六七世纪交通的情况。

在整个延续了几千年的中印交通史上,唐初是交通最频繁、来往最密切的时代。上承先秦、汉、魏、南北朝、隋的古老传统,下启中晚唐、宋、元、明的继承和发展。称之为中印交通史上的高峰,是完全当之无愧的。

为了醒目起见,我在下面列一个年表似的东西,一目了然,比逐段叙述更好一点。我这个年表,上限是唐高祖武德元年(618),下 限是武则天统治的结束长安四年(704),共有将近九十年的时间[179] 。

高祖武德元年(618)

武德二年(619):

(罽宾)遣使贡宝带、金锁、水精  、颇黎状若酸枣。(《新唐书》卷二二一上《西域列传》上)

、颇黎状若酸枣。(《新唐书》卷二二一上《西域列传》上)

武德九年(626):

中天竺沙门波颇赍梵经至长安。(《续高僧传》卷三《波颇传》,《辩正论》卷四)

太宗贞观元年(627):

玄奘西行赴天竺求经(据杨廷福)。

贞观二年(628):

玄奘离高昌(据杨廷福)。

贞观三年(629):

诏沙门波颇于兴善寺译经。(《续高僧传》卷三《波颇传》,《辩正论》卷四)

贞观四年(630)

玄奘抵那烂陀寺(据杨廷福)。

贞观六年(632):

中天竺沙门波颇译诸经毕,敕各写十部散流海内。太子染患,下敕迎颇入内一百余日。(《续高僧传》卷三《波颇传》)

贞观七年(633):

波颇卒于长安(《波颇传》)

玄奘抵王舍城。(《佛祖历代通载》卷一一,  49,569a)

49,569a)

贞观十一年(637):

罽宾遣使献名马。遣果毅何处罗拔等厚赍赐其国,并抚慰天竺。(《旧唐书》卷一九八,《新唐书》卷二二一上)

贞观十三年(639):

有婆罗门僧将“佛齿”来。(《资治通鉴》卷一九五)

贞观十四年(640):

五月,罽宾遣使送方物入唐。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

玄奘著《会宗论》。秋末晤戒日王(据杨廷福)。

贞观十五年(641):

戒日王(尸罗逸多)遣使至长安,以后数遣使来,并赠郁金香及菩提树等。太宗命梁怀璥持节抚慰。(《册府元龟》卷九七〇,《旧唐书》卷一九八《天竺传》,《新唐书》卷二二一上)

戒日王于曲女城举行无遮大会七十五日,玄奘参加,会后返国(据杨廷福)。

贞观十六年(642):

乌茶,一曰乌伏(仗)那,亦曰乌苌,(《大唐西域记》卷三作“乌仗那”)王达摩因陁诃斯遣使者献龙脑香玺书优答。(《全唐文》卷九九九,《新唐书》卷二二一上)

玄奘发王舍城,入祇罗国。(《佛祖历代通载》卷一一)

三月,罽宾遣使献褥特鼠。(《旧唐书》卷一九八,《新唐书》卷二二一上,又见《全唐文》卷九九九)

贞观十七年(643):

遣李义表、王玄策使西域,游历百余国。(《佛祖统纪》卷三九)十二月至摩揭陀国。

贞观十八年(644):

三四月间玄奘抵于阗,上表唐太宗(据杨廷福)。

贞观十九年(645):

正月七日,玄奘抵长安,三月住弘福寺译经,奉敕撰《大唐西域记》(据杨廷福)。

正月二十七日,李义表、王玄策于王舍城登耆阇崛山勒铭。二月十一日于摩伽陀国摩诃菩提寺立碑。(《法苑珠林》卷二九,《全唐文》卷二六二)

贞观二十年(646):

章求拔国国王罗利多菩伽因悉立国遣使入唐。悉立国在吐蕃西南,章求拔国又居悉立西南四山之西山,与东天竺接。王玄策讨中天竺时,章求拔发兵有功,由是遣使不绝。(《新唐书》卷二二一上《西域列传》上)

五月,天竺遣使送方物入唐。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

玄奘《大唐西域记》成。(《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷六)王玄策归国。

那揭(法显《佛国记》作“那揭”,《大唐西域记》卷二作“那揭罗曷国”)遣使者贡方物。(《新唐书》卷二二一上)

贞观二(一本作“一”)十年:

西国有五婆罗门来到京师,善能音乐、祝术、杂戏、截舌、抽肠、走绳、续断(《法苑珠林》卷七六,  53,859c)

53,859c)

贞观二十一年(647):

三月,太宗令详录外国送来的珍果、草木及诸杂物,中有罽宾国送来的俱物头花,其花丹白相似,而香远闻;有西蕃胡国所产石蜜,中国贵之。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

以王玄策为正使,蒋师仁为副使,再使印度。(《新唐书》作“二十二”年)时戒日王死,国大难,发兵拒玄策。玄策发吐蕃、泥婆罗之兵,俘其王阿罗那顺归长安。《大唐故三藏法师行状》说:“永徽之末,戒日王果崩,印度饥荒。”(见  50,217a)时间恐有误。

50,217a)时间恐有误。

(摩揭它)遣使者自通于天子,献波罗树,树类白杨。太宗遣使取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,拃瀋如其剂,色味愈西域远甚。(《新唐书》卷二二一上《西域传·摩揭它》)

李义表自西域还,奏称东天竺童子王(Kumāra)请译《老子》,乃命玄奘翻译。玄奘又译《起信论》为梵文。(《集古今佛道论衡》丙,《续高僧传》卷四《玄奘传》)

有伽没路国[180] ,其俗开东门以向日。王玄策至,其王发使贡以奇珍异物及地图,因请老子像及《道德经》。(《旧唐书》卷一九八。参阅《新唐书》卷二二一上)这同上面讲的一定是一件事。(据《宋高僧传》卷二七《含光传》“系曰:……又唐西域求易《道经》。诏僧道译唐为梵。二教争菩提为道,纷拿不已,中缀。”)(  50,879e)可见翻译并没有搞成。《释迦方志》卷上:“然童子王刹帝利姓,语使人李义表曰:‘上世相承四千年。先人神圣,从汉地飞来,王于此土。’”(

50,879e)可见翻译并没有搞成。《释迦方志》卷上:“然童子王刹帝利姓,语使人李义表曰:‘上世相承四千年。先人神圣,从汉地飞来,王于此土。’”(  51,958a)

51,958a)

贞观二十二年(648):

正月,乌长遣使入唐。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

三月,罽宾遣使入唐。(同上)

五月,玄策献俘阙下。

王玄策以天竺方士那逻迩娑婆寐(Nārāyanasvāmin)来京师。(《旧唐书》卷一九八,《新唐书》卷二二一上,《唐会要》卷一〇〇)

王玄策议状:沙门不应拜俗。(彦悰《集沙门不应拜俗等事》卷四)

贞观二十三年(649):

太宗卒。《唐会要》卷五二, 《识量》下:太宗饵天竺胡僧长生之药,暴疾崩。胡僧指的就是那逻迩娑寐[181] 。(参阅《旧唐书》卷八四《郝处俊传》)沙门道生经吐蕃至天竺。(《大唐西域求法高僧传》上)

高宗永徽元年(650):

玄照经吐蕃由文成公主送往天竺。(《大唐西域求法高僧传》上)

永徽二年(651):

十二月,罽宾遣使送来褥池鼠。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

永徽三年(652):

中天竺摩诃菩提寺沙门智光、慧天等遣沙门法常来中国致玄奘书,并赠白  一双。(《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷七,

一双。(《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷七,  ,50,261a~b)

,50,261a~b)

中天竺沙门无极高至长安。(《宋高僧传》卷二,《佛祖统纪》卷三九)

十月,罽宾遣使入唐。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

永徽四年(653):

十一月,曹国、罽宾国并嗣主新立,各遣使入唐。(同上书卷)

永徽五年(654):

法常返国,玄奘附书分致智光、慧天。(《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷七,  50,261c)

50,261c)

四月,罽宾国、曹国、康国、安国、吐火罗国遣使入唐。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

永徽六年(655):

中天竺沙门那提(福生)来长安。(《续高僧传》卷四《玄奘传》附传)

罽宾国沙门佛陀多罗于白马寺译《圆觉经》。(《佛祖统纪》卷三九)

显庆元年(656):

敕那提往昆仑诸国采药。(《续高僧传》卷四《玄奘传》附传;《开元释教录》卷九)

高宗在安福门饮酒欢乐,有胡人持刀自刺,以为幻戏。高宗令“如闻在外有婆罗门胡等,每于戏处,乃将剑刺肚,以刀割舌,幻惑百姓,极非道理。宜并遣发还蕃,勿令以往。仍约束边州,若更有此色,并不须遣入朝”。(《太平御览》卷七三七《方术部》十八《幻》,引自《唐书》(查《旧唐书》卷二九《音乐志》二、《新唐书》卷二二《礼乐志》十二均记高宗下令,禁止“自断手足,刳剔肠胃”的天竺伎入境)

四月,高宗亲临安福门,观玄奘迎御制并书慈恩寺碑文。僧徒甚多,行天竺仪式。(《旧唐书》卷四《高宗本纪》上)

显庆二年(657):

命王玄策送佛袈裟至天竺。(《法苑珠林》卷一六,《册府元龟》卷四六)

高宗欲放还天竺方士那延娑婆寐,王玄策谏阻。娑婆寐竟死于长安。(《册府元龟》卷四六《帝王部·智识》;《资治通鉴》卷二〇〇《唐纪》十六)

显庆三年(658):

王玄策撰《中天竺国图》,此据《历代名画记》,但此时王玄策尚在印度,恐无暇撰述。

访罽宾国俗(《旧唐书》卷一九八),以其地为修鲜都督府。(《新唐书》卷二二一上)

八月,南天竺属国千私弗国法陁拔底、舍利君国王失利提婆、摩腊王施婆罗地多并遣使送方物入唐。泛海累月,方达交州。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

显庆四年(659):

王玄策到婆栗阇国(vṛjji)。

显庆五年(660):

九月二十七日王玄策到摩诃菩提寺立碑。

十月一日,天竺菩提寺主戒龙为王玄策设大会。王玄策归国。(《酉阳杂俎》卷一八,《法苑珠林》卷五二)

龙朔元年(661):

王玄策进天竺所得佛顶舍利。(《佛祖统纪》卷三九)

王名远进《西域图记》。

龙朔初,授罽宾国王修鲜等十一州诸军事兼修鲜都督。(《旧唐书》卷一九八)

龙朔二年(662):

五月,大集文武官僚议致敬事,非致敬者有王玄策。(《广弘明集》卷二五)

五月,于弗国、摩腊国遣使送方物入唐。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)(于弗国可能即千私弗国)

龙朔三年(663):

王玄策第四次赴天竺[182] 。(《大唐西域求法高僧传》卷上《玄照传》)

那提返长安。(《佛祖统纪》卷三九)

麟德元年(664):

玄奘卒。

麟德二年(665):

命玄照往迦湿弥啰国取长年婆罗门卢迦逸多。(《大唐西域求法高僧传》卷上)

武皇后赴东岳封禅。天竺、罽宾、乌长等国使臣相从。(《唐会要》卷七)

司天台太史令瞿昙罗上经纬历。(《新唐书》卷二十六《历志》二)

乾封三年(668):

五天竺皆遣使入唐。(《新唐书》卷二二一上《西域列传》)

总章元年(668):

以乌茶国婆罗门卢伽阿逸多为怀化大将军,并令其合“长年药”。(《旧唐书》卷八四《郝处俊传》)

咸亨元年(670):

三月,罽宾国遣使入唐。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

咸亨二年(671):

义净赴天竺。(《宋高僧传》卷一《义净传》)

咸亨三年(672):

南天竺赠唐廷方物。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

咸亨四年(673):

义净自室利佛逝至东天竺。《南海寄归内法传》卷四:“咸亨四年二月八日,方达耽摩立底国。”(  ,54,233b)

,54,233b)

咸亨五年、上元元年(674):

义净抵那烂陀寺。

上元三年、仪凤四年(679):

五月,中天竺沙门地婆诃罗(日照)表请翻译所赍经夹。(《宋高僧传》卷二《日照传》)

罽宾国沙门佛陀波利礼拜五台。(同上)

永淳元年(682):

十二月,南天竺送方物入唐。(《旧唐书》卷五《高宗本纪》下)

弘道元年(683):

南天竺沙门菩提流支来中国。(《宋高僧传》卷三《菩提流支传》)

武则天垂拱三年(687):

菩提流支至东都。(同上,《佛祖统纪》卷三九)

日照卒。(《华严经传记》)

永昌元年(689):

七月二十日,义净初返广州。因经本尚阙,所将梵本并在佛逝,遂于其年十一月一日重返佛逝。(《大唐西域求法高僧传》下;《佛祖统纪》卷三九)。(羡林按:《佛祖统纪》谓义净于是年述《南海寄归传》与《求法高僧传》,不甚确。二书撰成于天授二年,在此两年之后。见王邦维著《大唐西域求法高僧传校注》。)

天授二年(691)(《旧唐书》卷一九八作“二年”。《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三作“三年”):

五天竺国皆遣使来:“东天竺王摩罗枝摩、西天竺王尸罗逸多、南天竺王遮娄其拔罗婆、北天竺王娄其那那、中天竺王地婆西那,并来朝献。”(《旧唐书》卷一九八)

五月二十五日,义净将新撰《南海寄归内法传》、《大唐西域求法高僧传》及所译杂经论十卷寄回国。(羡林按:此事或系于天授三年。此据王邦维考证之意见,见其所著《大唐西域求法高僧传校注》中附《义净生平年表》。)

天授三年、长寿元年(692):

九月,罽宾国遣使朝贡。(《册府元龟》卷九七〇《外臣部·朝贡》三)

长寿二年(693):

北天竺沙门阿儞真那(宝思惟)敕于天宫寺安置。(《宋高僧传》卷三《宝思惟传》,《佛祖统纪》卷三九)

南天竺沙门菩提流支上所译《宝雨经》。(《宋高僧传》卷三《菩提流支传》)

天竺沙门慧智于东都授记寺译《观世音颂》。(《宋高僧传》卷二《慧智传》)

证圣元年、天册万岁元年(695):

义净还至洛阳。(《宋高僧传》卷一《义净传》,《佛祖统纪》卷三九系此事于圣历元年,显误)

神功二年、圣历元年(698):

瞿昙罗上光宅历。(《旧唐书》卷二二《历志》一)

圣历二年(699):

北天竺婆罗门李元谄为新罗僧明晓译《不空羂索陀罗尼经》一卷。(《续古今译经图记》)

圣历三年、久视元年(700):

于阗沙门实叉难陀又共吐火罗沙门弥陀山(寂友)等译《大乘入楞伽经》。(《宋高僧传》卷二《实叉难陀传》)

七月,武后至三阳宫,有胡僧邀看葬舍利,狄仁杰谏止。(《唐会要》卷二七)

长安四年(704):

沙门义净于东都少林寺立戒坛,并自制铭。(《金石萃编》卷七〇《少林寺戒坛铭》)

实叉难陀还于阗。(《宋高僧传》卷二《实叉难陀传》)

在整个中印文化交流史上,九十年不能算是一个很长的时间,然而就在不算长的时间里,中印两国几乎年年都有来往,而且内容还非常丰富。其中有政治上的来往,比如梁怀璥、李义表、王玄策等等的奉使;有贸易上的互通有无,古代所谓“进贡”,往往是贸易往来的另一种形式;有文化的交流,每一次往来都或多或少与文化有关;有宗教的往还,佛教继续传入中国,比如大乘有宗比较系统地传入;甚至还有科技方面的互相学习,熬糖法就是一个很好的例子,印度医学传入中国也属于这一类。在唐初印度的眼科在中国似乎特别著名,许多诗人的集子中保留了不少关于这方面的诗歌。比如在《刘梦得文集》卷第七《送僧诗》中有一首《赠眼医婆罗门僧》的诗:

三秋伤望远,终日泣途穷。

两目今先暗,中年已老翁。

看朱渐成碧,羞日不禁风。

师有金篦术,如何为发矇。

可见一斑。这样的诗在唐人集子中还可以找到一些。另外就是“长年药”,就是“长生不老的药”,这当然是一种迷信,但初唐许多皇帝,都相信这玩意儿;连英明如唐太宗者都不例外,可见其影响之大。

在这里,特别值得注意的是玄奘。他对中印文化交流起了很大的作用,我们下面还要谈到他,这里就不再详细谈了。

在中印交通的道路方面,从初唐起开辟了一个新阶段。简略地说,在初唐以前,陆路是最重要的道路。由海路来往的比较少。但是,到了初唐,由于航海技术的突飞猛进,走海路的和尚一下子多了起来。此外,陆路还有一条道路,就是经过西藏、尼泊尔到印度去。这一条路过去走的人非常少。到了初唐义净时代,走这一条路的和尚也多了起来,这主要是由于政治方面的原因。文成公主嫁到西藏去,一方面把中国内地的文化带到了西藏,加强了汉藏两个民族的互相学习,互相了解。另一方面,又给到印度去留学的和尚创造了条件。我们可以拿义净著《大唐西域求法高僧传》作一个典型的例子来分析一下。根据日本学者足立喜六译注《大唐西域求法高僧传》(东京,昭和十七年,第九页)的统计,唐初往印度求学的和尚所走的道路情况如下:

陆路 23人

往路 海路 40人

不明 2人

陆路 10人

归路 海路 9人

不明 5人

这充分可以证明我在上面提到的那种情况。

至于初唐中印交通的另一个特点:走西藏、尼泊尔路,这在《大唐西域求法高僧传》里有足够的例证可以说明。足立喜六在书中第五页列举了这一条路的地名:

尼波罗道 鄯城(大散关·四川)→多弥道→苏昆→拉里→吐蕃→小羊同→呾仓法关→末上加三鼻关→尼波罗→毗舍离。

至于走这一条道路的人,有以下几个和尚:

玄照侍者慧轮 金府→流沙→速利→铁门→睹货罗→雪岭→香池→葱阜→吐蕃→阇阑陀国

道希 流沙→雪岭→吐蕃

玄太 吐蕃→尼波罗→中印度

道方 沙碛→尼波罗

道生 吐蕃 归途:尼波罗

末底僧诃与师鞭 归途:尼波罗

玄会 归途:尼波罗

复有二人 在尼波罗国

在短时间内这样多的人走尼波罗道,是空前的,也是绝后的。之所以走这条路,同文成公主到西藏有密切关系。《玄照传》说:“蒙文成公主送往北天。”可见一斑。之所以以后不再走了,其原因见于玄会条最后的夹注:“泥波罗既有毒药,所以到彼多亡。”“毒药”指的是什么东西?我们不清楚。

五 关于玄奘

我们在上面简略地论述了玄奘西行求法的历史背景,其中包括中国情况、印度情况和中印交通的情况。

玄奘离开中国到印度求法的时候,佛教在中国的传播至少有了六七百年的历史,很多重要的佛典已经译成汉文,有的甚至有不止一个译本。翻译组织已经形成了一个比较固定的体系。佛教教义也已有了很大的发展,中国僧侣已经能够自己创造新的宗派,形成了中国化的佛教。禅宗甚至可以说几乎完全是中国的创造。它实际上已经走向佛教的反面。佛教寺院已经有了自己独立的经济。大和尚成了僧侣地主,同世俗地主有矛盾,同时又剥削压迫僧伽中的劳动者。统治者对宗教的态度是崇尚道教,有时三教并用,佛教并不特别受到重视。

在印度方面,封建社会达到了相当高度的发展。佛教已经分解成为小乘和大乘,小乘的许多宗派渐趋合并,大乘空、有两宗都已出现。外道势力非常强大,佛教已呈现出由盛至衰的情况。中印两国的交通空前频繁,文化交流达到空前的高潮。

在玄奘活动的时期,中印两国的情况大体上就是这样。

综观玄奘的一生,无论是在佛经翻译方面,还是在佛教教义的发展方面,他都作出了划时代的贡献,他在这两方面都成了一个转折点。这一点我们在上面已经有所论述。现在我们再谈一谈玄奘个人的一些情况,其中包括:一、玄奘的家世;二、西行求法前在国内的学习准备阶段;三、西行求法的动机;四、在印度的活动;五、回国后的情况;六、在佛教哲学方面理论与实践的矛盾;七、翻译印度因明可能产生的影响。

(一)玄奘的家世

魏晋南北朝一直到隋唐许多义学高僧都出身于名门大族的儒家家庭[183] 。他们家学渊源,文化水平高,对玄学容易接受。他们中有些人世家地位逐渐降低,命运乖舛,因此就转入佛教以求安慰。玄学与佛学有某些类似之处,二者互相影响,互相抄袭。儒家出身受过玄学熏陶的和尚很容易接受佛教教义。《梁高僧传》和《续高僧传》有不少这样的例子,这里不一一列举。

玄奘的情况很相似。《大唐大慈恩寺三藏法师传》卷一说:

汉太丘长仲弓之后。曾祖钦,后魏上党太守。祖康,以学优仕齐,任国子博士,食邑周南,子孙因家,又为缑氏人也。父慧,英杰有雅操,早通经术 。形长八尺,美眉明目,褒衣博带,好儒者之容,时人方之郭有道。[184]

《续高僧传》卷四《玄奘传》也说:

祖康,北齐国子博士。父慧,早通经术。[185]

可见玄奘出身于一个儒学世家;他不但学过《孝经》,而且是个孝子,他“备通经典,而爱古尚贤。非雅正之籍不观;非圣哲之风不习”,完全是儒学家风。同后代由于贫穷而出家当和尚的情况是完全不同的。

(二)西行求法前在国内的学习准备阶段

玄奘费了很大劲,才出了家。出家后,历游各地,遍访名师问学。根据《大唐大慈恩寺三藏法师传》和《续高僧传》所载,他访问过的老和尚一共有十三位:景、严、空、慧景、道基、宝暹、道震(振)、慧休、道深、道岳、法常、僧辩、玄会。他跟这些老师学习过的佛典有:《涅槃经》、《摄大乘论》、《阿毗昙论》、《迦延》(《迦旃延阿毗昙》)、《婆沙》、《杂心》、《成实论》、《俱舍论》。可见玄奘的佛学是上承真谛绪统,研究了早已流行的毗昙、涅槃、成论之学,也研究了新兴的法相唯识学(《摄大乘论》为主),这和他以后佛学研究方向和赴印求法的目的都有联系。

(三)西行求法的动机

这问题我们上面已经有所涉及,这里再深入地谈一谈。自南北朝时起,中国和尚就争论所谓佛性的问题:凡人能不能成佛?什么时候成佛?经过什么阶段、通过什么手续才能成佛?对我们说来,这种荒诞不经的问题,毫无意义。但是对大多数佛徒说来,在欺骗老百姓方面,这却是绝顶重要的问题。

关于这个问题,印度小乘、大乘,都各有答复。大乘空、有,也各有答复。玄奘在国内已经接触到印度新兴的大乘有宗。他大概对这一宗派发生了兴趣。《大唐大慈恩寺三藏法师传》说:

法师既遍谒众师,备飡其说,详考其理,各擅宗途;验之圣典,亦隐显有异;莫知适从,乃誓游西方,以 问所惑,并取《十七地论》,以释众疑,即今之《瑜伽师地论》也。[186]

《瑜伽师地论》是大乘有宗最重要的经典。他到印度去的主要目的是寻求学习大乘《瑜伽论》。《大唐大慈恩寺三藏法师传》说他到了屈支国,遇到一个大德僧名叫木叉毱多。玄奘问他:“此有《瑜伽论》不?”毱多说这是邪见书,玄奘说:

婆沙俱舍,本国已有。恨其理疏言浅,非究竟说。所以故来欲学大乘《瑜伽论》耳。又瑜 伽者,是后身菩萨弥勒所说,今谓邪书,岂不惧无底在(抂)坑乎?[187]

到了印度以后,曾对戒日王说:

玄奘远寻佛法,为闻《瑜伽师地论》。[188]

他又对戒贤法师说:

从支那国来,欲依师学《瑜伽论》。[189]

《续高僧传》卷四《玄奘传》[190] 说法相同。可见玄奘到印度去求学的目的是非常清楚的。

玄奘想解决佛性问题,为什么找到瑜伽宗,也就是有宗呢?为什么不找龙树、帝婆的空宗呢?从佛教发展的历史来看,小乘佛教声言必须经过累世修行,积累功德,然后才能成佛。这就需要个人的艰苦努力。结果有些人望而却步。天国入门券卖得这样贵,不利于麻痹人民。在封建初期小国林立时还能勉强对付,但到了封建大帝国建成,它就失掉了服务的资格,必须及时改变。大乘空宗应运而起,它不要求累世修行,只须归依三宝、礼拜如来,就能达到目的。这是对一般老百姓的说法。对义学高僧则讲一套“空”的道理。玄奘所服膺的是大乘有宗,与空宗表面上稍有不同。所谓“有”,并不是承认物质世界的存在,并不是不讲空。否则就有承认物质世界的可能或嫌疑。但是空宗空得太厉害,什么都空了,物质世界固然空掉了,但是连真如、佛性、涅槃,甚至比涅槃,甚至比涅槃更高的东西也都空掉。这不但对麻痹老百姓不利,而且对宗教家本身,好像也断绝了奔头。有宗在承认我法两空的同时,在否认物质世界的同时,小心翼翼地保护着“真如佛性”的“有”。这是有其隐蔽的目的的。就拿成佛的问题来说吧。玄奘和他创立的法相宗,既反对小乘那样把天国的入门券卖得太贵,也反对大乘空宗那样连天国都要空掉。他追随印度瑜伽行者派的学说,坚持五种姓的主张,就是说,人们对佛理的接受与实践是各不相同的。他反对道生主张的、有《涅槃经》作根据的一切众生皆有佛性的说法。《瑜伽师地论》、《楞伽经》、《摄论》都是讲种姓的,玄奘和法相宗也坚持此点。在窥基 的著作中,特别是在《法华经》的注解中,他们的观点当然完全相同[191] 。

这种说法与当时流行在中国的各宗的说法都不相同,因此招致了许多非议。玄奘虽然在成佛的道路上多少设置下了一些障碍,但是他在印度寻求解决佛性问题的结果却是:在当世即可成佛。从他自己的经历中也可以看出这一点。在他临终的时候,《大唐大慈恩寺三藏法师传》说:

至十六日,如从梦觉,口云:“吾眼前有白莲华大于槃,鲜净可爱。”十七日,又梦见百千人形容伟大,俱著锦衣,将诸绮绣及妙花珍宝装法师所卧房宇。以次装严遍翻经院内外,爰至院后山岭林木,悉竖幡幢。众彩间错,并奏音乐。门外又见无数宝舆,舆中香食美果,色类百千。并非人中之物,各各擎来供养于法师。法师辞曰:“如此珍味,证神通者方堪得食。玄奘未阶此位,何敢辄受。”虽此推辞而进食不止。侍人謦欬,遂尔开目,因向寺主慧德具说前事。法师又云:“玄奘一生以来 所修福慧,准斯相貌欲似功不唐捐。信如(知)佛教因果并不虚也。[192]

这显然就是成佛的意思。玄奘大概自己相信,他这一死就涅槃成佛了。

(四)在印度的活动

玄奘经过了千辛万苦,九死一生,终于到了印度。同在国内一样,他也是到处访谒名师,对佛典和婆罗门经典,都一一探索。在佛教内部,他是一个坚定的大乘信徒,这在《大唐西域记》和《大唐大慈恩寺三藏法师传》中可以清楚地看到。他制造了许多抬高大乘的神话,秣底补罗国的那一个反对大乘的论师的下场就是一个很好的例子。此外,《大唐大慈恩寺三藏法师传》里面还多次提到大小乘之争。他总是袒护大乘。但是他并不反对学习小乘,他还积极地去学习印度其他的一些科学知识,比如逻辑学(因明)、语法(声明)等等。

我们在下面以《大唐大慈恩寺三藏法师传》为根据,按时间顺序,把他在印度学习的情况条列如下:

迦湿弥罗国

彼公(指僧称——引者)是时年向七十,气力已衰,庆逢神器,乃励力敷扬。自午以前,讲《俱舍论》。自午以后,讲《顺正理论》。初夜后讲《因明》、《声明论》。由是境内 学人,无不悉集。法师随其所说,领悟无遗。研幽击节,尽其神秘。[193]

磔(砾)迦国

仍就停一月,学《经百论》、《广百论》。[194]

至那仆底国

因住十四月,学《对法论》、《显宗论》、《理门论》等。[195]

阇烂达那国

因就停四月,学《众事分毗婆沙》。[196]

禄勒那国

遂住一冬半春,就听《经部毗婆沙》讫。[197]

秣底补罗国

法师又半春一夏,就学萨婆多部《怛埵三弟铄论》 (唐言《辩真论》,二万五千颂,德光所造也),《随发智论》等。[198]

羯若鞠阇国

法师入其国,到跋达逻毗诃虽寺 住三月,依毗离耶犀那三藏读佛使《毗婆沙》、日胄《毗婆沙》讫。[199]

摩揭陀国 那烂陀寺

这座古寺是几百年前笈多王朝创立的,是当时印度文化的中心,也是玄奘的目的地。他于公元630年来到这里,在这里住的时间最久,主要是从戒贤大师受学。在他来到以前,慈氏菩萨托梦给戒贤: “故来劝汝:当依我语显扬《正法》、《瑜伽论》等,遍及未闻。”[200] 法师在寺听《瑜伽》三遍,《顺正理》一遍,《显扬》、《对法》各一遍,《因明》、《声明》、《集量》等论各二遍,《中》《百》二论各三遍。其《俱舍》、《婆沙》、《六足》、《阿毗昙》等以曾于迦湿弥罗诸国听 讫,至此寻读决疑而已。兼学婆罗门书。印度梵书,名为《记论》。[201]

伊烂拿国

又停一年,就读《毗婆沙》、《顺正理》等。[202]

南㤭萨罗国

其国有婆罗门,善解因明,法师就停月余,日读《集量论》。[203]

驮那羯磔加国

法师在其国逢二僧,一名苏部底,二名苏利耶,善解大众部三藏。法师因 就停数月学大众部《根本阿毗达磨》等论。彼亦依法师学大乘诸论。[204]

钵伐多国

法师因停二 年,就学正量部《根本阿毗达磨》及《摄正法论》、《教实论》等。[205]

(五)回国后的情况

玄奘离开印度,仍然循陆路回国。贞观十八年(644)他一回到于阗,就急不可待地上表唐太宗,告诉他自己回国的消息。太宗立刻答复:“可即速来,与朕相见。”两个人可以说是未见倾心,从此就奠定了他们之间的密切关系。为什么会发生这样的情况呢?太宗是一个有雄才大略之主,西域的突厥始终是他的一块心病,必欲除之而后快。玄奘是深通世故、处心积虑显扬佛法的和尚,他始终相信:“不依国主,则法事不立。”两个人一拍即合,这就是基础。

贞观十九年(645)春正月,玄奘回到长安,受到盛大的欢迎。他带回来了大乘经224部,大乘论192部,上座部经律论15(4)部,大众部经律论15部,三弥底部经律论15部,弥沙塞部经律论22部,迦叶臂耶部经律论17部,法密部经律论42部,说一切有部经律论67部,因明论36部,声明论13(2) 部,凡520夹,657部。此外还有许多佛像,都安置在弘福寺内[206] 。

同年二月,玄奘谒见唐太宗。寒暄以后,太宗首先问的是西域的物产、风俗。玄奘对答如流。太宗大悦 ,立刻劝他著书,“帝又察法师堪公辅之寄,因劝归俗,助秉俗务”[207] 。玄奘不肯。可见玄奘初次见面给太宗印象之深。也可见太宗关心的并不是什么佛教,而是政治,说太宗崇信 佛法,是没有根据的。他答玄奘手书说:“至于内典,尤所未闲。”[208] 说得再明白不过了。

从此以后,玄奘主要精力就用在写书、译经上。他上奏太宗:“玄奘从西域所得梵本六百余部,一言未译。”太宗肯定了他的想法。他虽然华梵兼通,但是大概从亲身经验中和中 国过去的经验中,他感到集体译比单干要好得多。他首先组织了译场[209] ,网罗天下和尚中的英俊,助他译经。他的政治嗅觉又是很灵敏的,他完全了解太宗的打算,到了贞观二十年(646),仅用了一年的时间,就把《大唐西域记》写完上进。他在表中写道:

所闻所履百有二十八国。窃以章彦之所践藉,空陈广袤;夸父之所凌厉,无述土风。班超侯而未远,张骞望而非博。今所记述,有异前闻,虽未极大千之疆,颇穷葱外之境,皆存实录,匪 敢雕华。谨具编裁,称为《大唐西域记》,凡一十二卷,缮写如别。[210]

《大唐西域记》写完以后,他就专心 译经。他的工作热情,高到惊人的程度。“专精夙夜,不堕寸阴。”[211] 但是他没有,也不可能忘记“政治活动”。他还是经常追随在太宗左右。他译了经,一定要请太宗作序。一次不允,再次请求,决不怕碰钉子,一直到达到目的为止。他也懂得在适当的时机, 用适当的言词来“颂圣”。他说什么:“四海黎庶,依陛下而生。”[212] 他在印度时,戒日王问什么《秦王破阵乐》,这可能是事实;但我怀疑也是他编造的。太宗没有忘记原来的打算:“每思逼劝归俗,致之左右,共谋朝政。”“意欲法师脱 须菩提之染服,挂维摩诘之素衣;升铉路以陈谟,坐槐庭而论道。”[213] 玄奘回答说:“仰惟陛下上智之君,一人纪纲,万事自得其绪。”[214] 现在看起来,这回答真是非常得体,既拒绝了太宗的要求,又不得罪这位大皇帝,而且还狠狠地拍了一下马屁。以后还有几次,太宗要玄奘还俗做官,玄奘始终很巧妙地避开。他还会寻找一切机会向皇帝上表祝贺,比如赤雀飞上御帐之类。在皇帝方面,当然也不会忘记随时颁赐,御笔写序,弘扬大法。终太宗之世,君臣虽然各有各的打算,但总算是相知极深,恩遇始终优渥。玄奘译经的干劲也丝毫没有衰竭。同时,玄奘同印度那烂陀的联系,并未中断,书信往来,还是有的。

太宗崩逝以后,玄奘同高宗的关系也处得很好。玄奘对这位新皇帝是如法炮制,连皇帝妃子怀孕、生儿子这种最俗的事情,这位高僧也不会忘记上表祝贺。新皇帝也像他父亲一样,待玄奘很好。自从高宗即位以后,玄奘就回到慈恩寺。从此以后,专务翻译。每天夜以继日,勤奋不辍。除了翻译之外,还要讲经:

每日斋讫,黄昏二时讲新经论,及诸州听学僧等恒来决疑请义。既知上座之任僧事,复来咨禀。复有内使遣营功德,前后造一切经十部,夹纻宝装宝像二百余躯,亦令取法师进止。日夕已去,寺内弟子百余人,咸请教诫,盈廊溢庑,皆酬答处分无遗漏者。虽众务辐凑,而神气绰然,无所拥滞。犹与诸德说西方圣贤立义、诸部异端,及少年在此周游讲肆之事。高论剧谈,竟无疲怠。其精敏强力过人若斯,复数有诸 王卿相来过礼忏,逢迎诱导,并皆发心,莫不舍其骄华,肃敬称叹。[215]

到了后来,他大概感到自己年龄渐老。他在上高宗表中说 :“而岁月如流,六十之后,飒焉已至。念兹遄速,则生涯可知。”[216] 他想离开京城往少林寺翻译,皇帝不许。

到了逝世前夕,玄奘对翻译工作更加兢兢业业,争分夺秒。在翻译《大般若经》时,“到此翻译之日,文有疑 错,即校三本以定之,殷勤省覆,方乃著文,审慎之心,古来 无比”[217] 。他也劝别人:“人人努力加勤恳,勿辞劳苦。”[218] 到了麟德元年(664)春正月,僧众劝他翻译《大宝积经》,众情难却,他勉强译了几行,便 收梵本说:“此经部轴与《大般若》同,玄奘自量气力不复办此。”[219] 他晚年急切工作的情景,跃然纸上。他也就死在这一年。

(六)在佛教哲学方面理论与实践的矛盾

玄奘在佛教哲学方面,基本上继承了印度大乘有宗的传统,他比较忠实地把这一派学说介绍到中国来,形成了中国佛教的一个宗派——法相宗。不过,玄奘毕生所致力的是翻译工作,自己写的著作不多,法相宗理论的奠基人应该说是他的弟子窥基。

关于法相宗的哲学,可参阅任继愈的《汉唐佛教思想论集》和吕澂的《中国佛学源流略讲》,这里不详细论述。

我在这里只想谈一个问题,这就是,玄奘在佛教一个关键性、也是他毕生关心的问题上,理论和实践的矛盾。

法相宗,同中外唯心主义哲学一样,虽然立论决不是根据客观实际,本来是可以胡说一通的,却偏要搞成一个看起来深不可测五花八门的体系。这个体系的特点就是八识,世间一切都是“识”所变现出来的,因此被称做唯识宗。前六个识——眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识,是容易理解的。第八识叫阿赖耶识,是总管一切的,而第七识末那识则是联系第八识与前六识的。最关键的是第八识。前六识只起了别、认识的作用。第七识起联系的作用。有了第八识,其他七个识才能起作用。此外法相宗还幻想出一个精神性的单子——种子,认为它是构成世界的原因。一切种子有染、净的分别,前者叫有漏种子,后者叫无漏种子。这些种子当然不能离开识,也就是说离不开人的主观精神,既然第八识是人的主观精神(心)的关键,种子藏住的地方就是第八识。世界是在种子生生灭灭中进行着的,种子又是经常处在染污的情况下。有漏种子是使人类陷于苦难的根本原因,只有断尽有漏种子,人类才能跳出轮回。在这里法相宗又提出了三性、三无性的学说。其中圆成实性或真如佛性是万法(一切事物)的实体。这个实体对于世界不具有加工、改造、推动的作用,它是不造作、不生灭、永世常存的。它是绝对清净、不杂有染污的精神实体。如果想舍染归净,就必须割断阿赖耶识和众生活动的内在联系。阿赖耶识中包括有漏种子和无漏种子。不断经过善行的熏习,有漏可以转为无漏。根据法相宗的理论,只有佛才能断尽有漏种子;但是有漏种 子断尽才能成佛。这个鸡与蛋的关系,使法相宗陷入窘境,无法摆脱[220] 。

总之,不管怎么样,在法相宗看来,成佛是异常艰巨的,如果说不是不可能的话。这是他们的理论。

但是在实践上,好像又不是这么一回事,成佛不但不是不可能的,而且今生即可成佛。永徽二年(651)春正月有几个州的刺史请玄奘授菩萨戒,玄奘答应了。后来他们返任后各舍净财共修书遣使参见法师,信中 有几句话说:“始知如来之性,即是世间,涅槃之际,不殊生死。”[221] 这可能是玄奘因材施教,故意对居士弟子这样说的。但证之玄奘临终时的情况,好像他自己也这样相信。这样就产生了理论与实践的矛盾。我觉得,中国古代许多佛教大师都似乎有这样的矛盾。讲佛理的时候,头绪纷繁,越讲越玄。乍一看,真是深奥得很,实则破绽百出,想入非非,故弄玄虚,强词夺理。但在实践方面,则又是另外一套。这种理论与实践的矛盾,可能是由于对一般老百姓,如果死钻牛角,将会把他们吓退,不如说得简单明了,只需喊上几声“阿弥陀佛”,布施一些什么东西,就扯给他一张天国入门券,西天有份。这样对吸收信徒,增添利养,大有好处。我看玄奘也没能逃出这个窠臼。

(七)翻译印度因明可能产生的影响

法称和陈那是印度因明(佛教逻辑)的创立者,他们都是唯心主义者,但又是逻辑学家,这本身就有点矛盾。想要调和唯心主义与逻辑是不可能的。印度唯心主义者,包括佛教大乘的空宗和有宗在内,都认为外在世界或物质世界是不真实的。恩格斯的名言:“全部哲学 ,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。”[222] 这句名言在印度也是适用的。印度唯心主义者,尽管用的名词不同,但是目的是一致的,就是否认物质世界的存在,认为思维是第一性的。他们有一些手法同欧洲有些相似,比如唯识宗论证物质世界不存在的理论,就同英国的唯心主义者贝克莱几乎完全相同。印度唯心主义者否认pramāṇa(旧译作“量”或“形量”),也就是知觉与推理等,他们说这些都只是幻象。因为如果承认知觉与推理就要承认知觉与推理的对象,认识的目的物。也就是说,承认外在物质世界的存在。印度的因明学者法称和陈那不想放弃唯心主义,又对pramāna感到兴趣。法称说:“一切成了功的人类活动都以正确的知识为前提。正确的知识包括两个方面,这就是直接经验(pratyakṣa,一译知 觉,旧译“现量”)和推理(anumāṇa,旧译“比量”)。”[223] 他们给印度因明(逻辑)与认识论灌输了新的活力,企图调和多少有点唯物主义因素的经量部与大乘有宗的理论。这就表明,因明的探讨,不能不承认知觉与推理等所谓pramāṇa的存在。这是一个矛盾,法称与陈那的弟子和注释者都不能不承认这一点。连他们本人也感觉到这一点而没有法子解决,只有不了了之,装出不理会这个问题的样子。不管怎么样,法称与陈那探讨了因明,承认了pramāṇa,因而助长了唯心主义的对立面——印度唯物主义者的声势。这在印度哲学史上无论如何也算是起了进步作用的。

玄奘也是一个唯心主义者,但是他对因明也下过工夫。在印度留学期间,曾从戒贤大师听《因明》两遍。在南㤭萨罗国,他也曾跟一个婆罗门学习因明。回国时他携带的书籍中有《因明论》36部。他翻译了《因明正理门论本》一卷、《因明入正理论》一卷。他的大弟子窥基写了一部《因明入正理论疏》三卷。可见他们师弟对因明的重视。法称和陈那所遇到的难以解决的问题,想来玄奘师弟也会遇到。他们对因明的提倡,也就意味着对唯心主义的冲击,不管是多么微小,多么隐晦不引人注意,多么违反玄奘师弟的本意,但它毕竟是一次冲击。它产生的结果会是积极的、良好的。

上面论述了有关玄奘个人的一些情况。我们究竟应该怎样评价玄奘这样一个人呢?

我们是唯物主义者,我们当然不欣赏宗教、也不宣扬宗教,我们同意马克思的名言:“宗教是人民的鸦片烟。”但是我们又是辩证唯物主义者,必须对具体的事物、具体的人,进行具体的、全面的分析。佛教传入中国促进了中国唯心主义哲学的发展,宋朝理学就是一个具体的例子。但是魔高一尺,道高一丈。唯心主义的发展也促进了与之对立的唯物主义的发展。在中国思想史上,佛教也不无功绩,尽管这个功绩多半是从反面来的。我们不同意像有一些同志那样对佛教采取一笔抹煞、肆口谩骂的态度。这表面上看起来是非常“革命”的,实际上是片面性的一种表现,是没有力量对佛教进行细致分析批判的表现。其次,同佛教一起传进来的还有印度的文学、艺术、音乐、雕塑、音韵,甚至天文、历算、医药等等。这对我国文化的发展起了良好的作用。

对玄奘的评价也应该采取实事求是的态度。从中国方面来看,玄奘在中国佛教史上是一个继往开来承先启后的关键性的人物,他是一个虔诚的宗教家,同时又是一个很有能力的政治活动家。他同唐王朝统治者的关系是一个互相利用又有点互相尊重的关系。由于他的关系,佛教,特别是大乘佛教,得到了一定的发展。但是由于寺院有了独立的经济,寺院的头子都成了僧侣地主阶级,因此就不可避免地要同世俗的地主阶级,特别是地主阶级的总头子的唐朝皇帝发生矛盾。所谓“会昌法难”就是这样产生出来的。玄奘,不管他有多大能力,也无法避免这样的悲剧。佛教的衰微是不以他的意志为转移的。

至于他个人,一方面,他是一个虔诚的佛教徒、有道的高僧。另一方面,他又周旋于皇帝大臣之间,歌功颂德,有时难免有点庸俗,而且对印度僧人那提排挤打击,颇有一些“派性”。《续高僧传》卷四《那提传》说:“那提三藏,乃龙树之门人也。所解无相与奘颇返。”这说明他信仰空宗,同玄奘不是一派。他携带了大小乘经律500余夹,合1500余部,永徽六年(655)到了京师,住在慈恩寺中,“时玄奘法师当涂翻译,声华腾蔚,无有克彰,掩抑萧条,般若是难。既不蒙引,返充给使。显庆元年敕往昆仑诸国,采取异药。既至南海,诸王归敬,为别立寺度人授法。弘化之广,又倍于前。以昔被敕往,理须返命。慈恩梵本,拟重寻研。龙朔三年(6 63)还返旧寺,所赍诸经,并为奘将北出,意欲翻度,莫有依凭”[224] 。这里的玄奘简直像是一个地头蛇,一个把头。看来那提是一个很有学问很有道行的高僧,否则南方诸国的国王也不会这样敬重他。然而只因与玄奘所宗不同,便受到他的排挤、抑压。而且自己带来的佛经也被玄奘夺走。真有点有苦难言,最后只能怏怏离开中国,死在瘴气之中。连《续高僧传》的作者也大为慨叹:“夫以抱麟之叹,代有斯踪,知人难哉!”

因此,我想借用恩格斯评论黑格尔和歌德的一段话来评论玄奘:

黑格尔是一个德国人而且和他的同时代人歌德一样拖着一根庸人的辫子。歌德和黑格尔在自己的领域中都 是奥林帕斯山上的宙斯,但是两人都没有完全脱去德国的庸人气味。[225]

玄奘在自己领域内算得上是一个宙斯。但是他的某一些行为,难道就没有一点庸人习气吗?

但是,话又说了回来,玄奘毕竟是一个伟大的人物。我再引用鲁迅一段话:

我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拚命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……虽是等于为帝王将相作家 谱的所谓“正史”,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。[226]

鲁迅在这里并没有点出玄奘的名字,但是他所说的“舍身求法的人”,首先就有玄奘在内,这一点是无可怀疑的。有这样精神的玄奘的确算得上是“中国的脊梁”

六 关于《大唐西域记》

最后我再谈一谈有关《大唐西域记》的一些问题。

要想正确评价这样一部书,我觉得,应该从以下几个方面着手:第一,要把它放在一定的历史背景下来考察研究;第二,有比较才能有鉴别,要把它同其他同类的书籍来比较一下;第三,要看它帮助我们解决了多少问题,又提出了多少值得探索的新问题;第四,实践是检验真理的唯一标准,要看它在实践上究竟有多大用处。

先谈第一点。

中华民族不但是一个酷爱历史的民族,而且也是一个酷爱地理的民族。在历史方面,除了几乎每个朝代都有自己的正史以外,还有多得不可胜数的各种“史”。尽管这里面也难免有些歪曲事实的地方,有些迷信或幻想的成分,但是总的说来,是比较翔实可靠的,实事求是的。这充分显示了我们民族的特点。在地理方面,我们从很早的时候起就有了地理著作,比如《禹贡》、《山海经》、《穆天子传》之类。这些书尽管不像它们自己声称的那样古老,但总之是很古老的。我们也很早就有了关于外国的地理书,而且有的还附有地图。到了南北朝时代和以后的时代,由于中外交通频繁起来了,各种地理书风起云涌。南齐陆澄曾经把《山海经》以下160家的地理著作,按照地区编成《地理书》149卷,梁任昉又增加84家,编成《地记》252卷。中央政府设有专门机构,了解外国的情况。《唐六典》兵部有职方郎中员外郎,专管天下地图,包 括外国的在内。还有鸿胪,专门招待外国客人,顺便询问外国的情况[227] 。有时候,打了胜 仗以后,也派人到外国去调查风俗物产,写成书,画上图,进奉皇帝[228] 。甚至有了地形模型。

在唐代,在玄奘以后的相当长的时间内,地理书籍特别繁多,这同当时的政治、经济情况和文化交流、宗教活动是分不开的。《十道图》有很多种类。大历时贾耽著有《陇右山南图》,贞元十七年又撰《海内华夷图》,《古今郡国道县四夷述》40卷。可以说是一个典型的代表。

谈到宗教活动对地理学发展的影响,主要指的是佛教。古时候,交通异常困难,除了使臣和商人之外,大概很少有人愿意或敢于出国的。独有和尚怀着一腔宗教热诚,“轻万死以涉葱河,重一言而之柰苑”。他们敢于冒险,敢于出国。从汉代起,中印的僧人就互相往来,传播佛教。他们传播的不仅仅是宗教。正如人们所熟知的,中印两国的文化也随着宗教的传播而传播开来。在长达六七百年的时间内,出国活动的人以和尚为最多。而且中国和尚还充分表现了中华民族的特点:他们喜爱历史,也喜爱地理。他们实事求是,很少浮夸。他们写了不少的书,比如:

晋法显《佛国记》,今存。

释道安《西域志》,今佚。[229]

支僧载《外国事》,今佚。

智猛《游行外国传》,今佚。

释昙景(勇)《外国传》,今佚。

竺法维《佛国记》,今佚。

释法盛《历国传》,今佚。

竺枝《扶南记》,今佚。[230]

惠生《惠生行传》(见《洛阳伽蓝记》)。

这些书无论如何,总可以说是中国佛教僧侣对中外文化交流历史的一个重大贡献。

到了玄奘的《大唐西域记》,佛教僧侣不但对中国地理学的贡献达到一个前所未有的水平,而且对印度地理学的贡献也是非常巨大的。在当时的历史背景下,这一部书确实是空前的。这一部杰作之所以能够产生,除了玄奘本人的天才与努力之外,还有其客观的需要。由于隋末的统治者滥用民力,对外讨伐,对内镇压起义军,杀人盈野,国力虚耗,突厥人乘机而起,不但威胁了隋代的统治基础,而且连新兴起的唐高祖李渊也不得不暂时向突厥低头称臣。唐高祖和太宗都深以为耻,必欲雪之而后快。想要进攻突厥或西域其他威胁唐王室的民族,必须了解地理情况,唐太宗之所以一见面即敦促玄奘写书,其原因就在这里。玄奘是一个有政治头脑的和尚,决不会辜负太宗的希望,《大唐西域记》于是就产生了。太宗拒绝经题,但是对于这一部书却非凡珍惜,他对玄奘说:“又云新撰《西域记》者,当自披览。”可见他的心情之迫切了。

现在再谈第二点。

首先同中国类似的书相比。中国古代关于印度的记载,在汉以前的古书中,可能已经有了。但是神话传说很多,除了知道我们两国从远古起就有了交往以外,具体的事情所知不多。从汉代起数量就多了起来。佛教传入中国以后,两国间直接的交通日益频繁,对彼此了解情况,大有帮助。到印度去的僧人写了不少的书,上面已经列举了一些。但是所有这些书同《大唐西域记》比较起来,无论是从量的方面比,还是从质的方面比,都如小巫见大巫,不能望其项背。像《大唐西域记》内容这样丰富,记载的国家这样多,记载得又这样翔实,连玄奘以后很长的时间内,也没有一本书能够比得上的。因此,从中国方面来说,《大唐西域记》确实算是一个高峰。

其他外国人写的有关印度的书怎样呢?

印度民族是一个伟大的非常有智慧的民族,在古代曾创造出灿烂的文化,哲学、自然科学都有很高的造诣,对世界文化做出了巨大的贡献。但是印度民族性格中却有一个特点:不大重视历史的记述,对时间和空间这两方面都难免有 幻想过多、夸张过甚的倾向。因此马克思才有“印度没有历史”之叹[231] 。现在要想认真研究印度历史,特别是古代史,就必须依靠外国人的记载。从古代一直到中世,到过印度的外国人非常多,没有亲身到过但有兴趣的也不少。他们留下了很多的记载。这些记载对研究印度历史来说,都成了稀世之宝。首先必须提出的是古代希腊人的著述。在这方面最早的是一个叫Skylax的人的记录。传说他于公元前547年左右泛舟印度河。他的著作已经佚失。其次是克特西亚斯(Ctesias),他的著作主要是一些寓言。再就是所谓“历史之父”的希罗多德(Herodotus,公元前5世纪,有人说是公元前484—前406年)的记述。可惜他的资料不是根据亲身经历,而是来自波斯人的传闻,因此多不可靠。最重要的是亚历山大入侵时或以后的希腊人的著作,这些人亲自到过印度。记述亚历山大入侵的有希腊作家,也有罗马作家,比 如:阿里安(Ardan,约96—180)的《亚历山大远征记》[232] ,第四卷;Curtius Rufus Quintus(约41—54)的De Rebus Gestis Alexandri Magni ,第五卷;Diodorus Siculus(公元前1世纪后半叶)的Bibliotheco Historica ,第17卷;Justin(公元2世纪)的Epitoma Historiarum Phīippicarum ,第12卷;普鲁塔克(Plutarch约46—120)的《希腊罗马名人传》;无名氏的《亚历山大大帝的历程》等等。特别值得一提的是麦伽塞因斯(Megasthenes)。他曾到孔雀王朝朝廷上当过大使,在华氏城住过几年(约公元前303—前292),亲眼见过印度,所记当然翔实。但他那名叫《印度记》(Indika )的书已佚,仅见于其他书籍中,例如:1. 斯特拉波(Strabo,公元前63—公元19)的著作《地理学》(Geographica ,共17卷)。取材庞杂。2. 底奥多鲁斯(Diodorus,公元前1世纪,生活在亚历山大城和罗马)的《历史书库》(Historische Bibliothek ,原书40卷,现存1卷至5卷,11卷至20卷)。3. 阿里安(Arrian)的《亚历山大远征记》等等。一鳞半爪,难窥全豹。在地理方面最重要的著作是阿里安的《印度记》(Indica ),斯特拉波Pliny和Ptolemy的地理书。更重要更确切的地理书是Periplus Maris Erythraei ,时间约在公元1世纪,著者是一个住在埃及的希腊人,他曾航海至印度海岸。这 些都是在玄奘之前的。晚于玄奘的还有不少,比如马可波罗《游记》[233] , 伊本·白图泰(Ibn-Batuta)的《游记》[234] 。这都是人所熟知的。还有贝鲁尼。贝鲁尼全名是Abu-r-Raihan Mohammed ibn Achmed al-Beruni,是伊斯兰教最伟大的学者之一。生于花拉子模(Choresm),死于伽色腻(Ghasni阿富汗)。生活时间从公元973年到1050年以后。自公元1018年起作为天文学家生活在Sultan Machmud von Ghazni和他的继承人的朝廷上。他精通地理、天文、数学、年代学、矿物学、宗教学、史学等等。他的著作非常多。其中关于印度的有《印度》,英译书名是Alberunis India ,译者是萨豪(E. C. Sachau)。还有《古代民族编年史》,英译书名是The Chronology of Ancient Nations ,1879,译者也是萨豪。其他天文著作有《占星学引论》(The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology ,1934),英译者是莱特(R. R. Wright)。贝鲁尼有关印度的著作,不像以上两种那样著名。实际上价值决不下于以上两种,现已引起欧洲和全世界各国学者的注意。

比较更晚一点的还有:托马斯·罗欧(Thomas Roe)的著作。他是英国国王詹谟斯一世派往印度莫卧儿皇帝扎亨吉朝廷上的大使,写了 一部书,叫做:《托马斯·罗欧爵士使印度记1615—1619》[235] 。此外还有法国人弗朗索瓦·泊尼尔(Fran  ois Bernier) 的著作,他于公元1668年访印,写了一本《旅行记》[236] 。根据印度史学家罗米拉·塔帕(Romila Thapar)的意见,这两本书成为欧洲了解17世纪至18世纪的印度的主要依 据。其中有些记载是相当可靠的,其他一些则是观察与幻想的混合物[237] 。

ois Bernier) 的著作,他于公元1668年访印,写了一本《旅行记》[236] 。根据印度史学家罗米拉·塔帕(Romila Thapar)的意见,这两本书成为欧洲了解17世纪至18世纪的印度的主要依 据。其中有些记载是相当可靠的,其他一些则是观察与幻想的混合物[237] 。

以上这些书都各有其特点,都各有其可取之处。我们从这里可以学习到不少的有用的东西,对于研究古代中世纪和十七八世纪印度的历史有很大的帮助。但是在玄奘以前的那一些著作都比较简略,不能帮助我们全面了解印度。在玄奘以后的那一些著作,当然都详细多了。但是它们都无法代替《大唐西域记》,要想了解古代和7世纪以前的印度,仍然只能依靠这一部书。

《大唐西域记》的功绩究竟表现在什么地方呢?

研究印度历史的中外学者都承认,古代印度的历史几乎全部都隐没在一团迷雾中,只有神话,只有传说,也有一些人物,但是对历史科学来说最重要的年代,却无从确定。有的史学家形象地说,在古代印度没有年代的一片黑暗中,有一根闪光的柱子,这就是释迦牟尼的生卒年代。确定了这个年代,以前以后的几件大事的年代的确定就都有了可靠的依据,因而才真正能谈到历史。而释迦牟尼年代的确定,中国载籍起了很大的作用,《大唐西域记》对于确定佛陀生卒年月也起过作用。古希腊亚历山大的东征,曾起了帮助确定年代的作用,这次东征对理解阿育王碑有很大好处。我们在这里暂不详细讨论。

除了释迦牟尼的年代以外,《大唐西域记》对印度古代和中世纪的历史上的许多大事件都有所记述。比如关于伟大的语法学家波你尼,关于毗卢择迦王伐诸释,关于阿育王与太子拘浪拿的故事,等等。迦腻色迦王的问题多少年来在世界许多国家的历史学家中已经成为一个热门,《大唐西域记》有四五处讲到迦腻色迦,给这个问题提供了宝贵的资料。至于在玄奘时代,印度的政治、经济、宗教、文化、民族关系等等方面,《大唐西域记》都有非常翔实的论述。我们在上面讲到这些方面的时候,主要依据就是这些论述。如果再谈到佛教史,这书里的材料就更多。几次结集的记载,除了南传佛教承认的阿育王的集结外,这里都有。关于大乘与小乘,大乘的许多大师,马鸣、龙猛(树)与提婆,无著与世亲,他们的活动的情况,这里也都有。我并不是说,这些记载都是百分之百的真实,那是不可能的,在玄奘那样一个时代,又加上他是一个虔诚的佛徒,有些神话迷信的色彩,是不可避免的,也是容易理解的。不过这些都只能算是白玉中的微瑕,决不能掩盖这一部奇书的光辉。而且这种情况仅仅限于宗教方面,一讲到地理、历史,就仿佛从神话世界回到现实世界,记载都比较翔实可靠了。

统观全书,包括了一百多个“国”,玄奘的记述有长有短,但是不管多么短,他的记述似乎有一个比较固定的全面的章法:幅员大小、都城大小、地理形势、农业、商业、风俗、文艺、语言、文字、货币、国王、宗教等等,这些方面几乎都要涉及。当时和今天要想了解这个“国”,除了以上这些方面,还要了解些什么呢?他能用极其简洁的语言描绘大量的事实,不但确切,而且生动。所以,我们可以说,玄奘是一个运用语言的大师,描绘历史和地理的能手,而《大唐西域记》是一部稀世奇书,其他外国人的著作是很难同这一部书相比的。

现在谈第三点。

上面我们讲了《大唐西域记》帮助我们解决了许多历史上的疑难问题。比如关于印度当时的政治、经济情况,关于重大的历史事件,关于宗教力量的对比,关于佛教的几次结集,关于大、小乘力量的对比,关于小乘部派的分布情况,等等。离开了《大唐西域记》,这些问题几乎都是无法解答的。但是我个人有一个想法:比解决问题更重要的是它提出了一些还没有解决的问题,这就启发我们进一步去思考问题、研究问题,帮助我们把研究工作更向前推进。

这样的地方是非常多的,几乎在每一卷里都可以找到一些,我在这里只能举出几个来当做例子。首先我想举玄奘所经各“国”的语言问题。玄奘是一个非常细致的观察家,对语言似乎是特别留心。他所到之处,不管停留多么短暂,他总要对当地语言、文字的情况写上几句,比如:

阿耆尼国

文字取则印度,微有增损。

屈支国

文字取则印度,粗有改变。

跋禄迦国

文字法则,同屈支国,语言少异。

窣利地区

文字语言,即随称矣。字源简略,本二十余言,转而相生,其流浸广,粗有书记,竖读其文,递相传授,师资无替。

㤄捍国

语异诸国。

睹货逻国

语言去就,稍异诸国。字源二十五言,转而相生,用之备物,书以横读,自左向右,文记渐多,逾广窣利。

因为日本学者水谷真成对于这个问题已有比较详细的论证,我在这里不再引用原文,请参阅水谷真成《大唐西域记》,《中国古典文学大系》22。

在19世纪末20世纪初年以前,学者们对玄奘的记载只能从字面上接受,他讲到的这些语言,他们可以说是一无所知。但是从那个时期开始的在中国新疆一带进行的考古发掘工作,却用地下出土的实物、古代语言文字的残卷证实了玄奘的记载。是不是全部都证实了呢?也不是的。一方面现在还有一些出土的残卷,我们还没能读通。另一方面,考古发掘工作还要进行下去。将来一定还有更多、更惊人的发现,我们在这方面的工作可以说是刚刚开始。就以水谷真成的文章而论,他引证了大量的文献,论述了新疆、中亚一带(古代所谓“西域”)和印度本土的语言文字。但是对㤄捍国的语言文字还没有论述。玄奘《大唐西域记》说这里:“语异诸国。”同其他国都不一样,究竟是一种什么语言呢?这就需要我们进一步探讨研究。

除了语言文字以外,还有宗教方面的问题。玄奘谈到了许多佛教和印度教常见的神,他也谈到了许多别的教派和印度教不大常见的神,比如卷二健驮罗国,跋虏沙城讲到的毗魔天女,梵文是Bhīmā,是大神湿婆的老婆,一名难近母(Durgā);卷七吠舍厘国讲到“露形之徒,实繁其党”,所谓“露形之徒”指的是印度教苦行者,也可能指的是耆那教的所谓“天衣派”,二者都是赤身露体的;卷一三摩呾吒国讲到“异道杂居,露形尼乾,其徒特盛”,这里明说的是耆那教(尼乾);卷一〇羯  伽国讲到“天祠百余所,异道甚众,多是尼乾之徒也”;卷一〇珠利耶国讲到“天祠数十所,多露形外道也”;卷一〇达罗毗荼国讲到“天祠八十余所,多露形外道也”;卷三僧诃补罗国谈到耆那教“本师所说文法,多窃佛经之义”,“威仪律行,颇同僧法”。

伽国讲到“天祠百余所,异道甚众,多是尼乾之徒也”;卷一〇珠利耶国讲到“天祠数十所,多露形外道也”;卷一〇达罗毗荼国讲到“天祠八十余所,多露形外道也”;卷三僧诃补罗国谈到耆那教“本师所说文法,多窃佛经之义”,“威仪律行,颇同僧法”。

书中有一些关于提婆达多的记载,其中有的非常重要、有启发性。劫比罗伐窣堵国讲到提婆达多打死大象堵塞佛走的道路。婆罗痆斯国讲到在过去生中如来与提婆达多俱为鹿王,菩萨鹿王仁爱慈悲,提婆达多鹿王则正相反。菩萨鹿王想代怀孕母鹿到宫中去供膳,结果感动了国王,释放群鹿。摩揭陀国讲到:

宫城北门外有窣堵波,是提婆达多与未生怨王共为亲友,乃放护财醉象,欲害如来,如来指端出五师子,醉象于此驯伏而前。

这里说到提婆达多与未生怨王的密切关系。摩揭陀国还讲到,提婆达多用石遥掷向佛。讲到提婆达多入定的地方。最有趣的是室罗伐悉底国的那一段记载:

伽蓝东百余步,有大深坑,是提婆达多欲以毒药害佛,生身陷入地狱处。提婆达多,斛饭王之子也。精勤十二年,已诵持八万法藏。后为利故,求学神通,亲近恶友,共相议曰:“我相三十,减佛未几,大众围绕,何异如来?”思惟是已,即事破僧。舍利子、没特伽罗子奉佛指告,承佛威神,说法诲喻,僧复和合。提婆达多恶心不舍,以恶毒药置指爪中,欲因作礼,以伤害佛。方行此谋,自远而来,至于此也,地遂坼焉,生陷地狱。

很多佛典上把提婆达多说成是一个单纯的坏家伙,什么都不懂。这里讲到提婆达多并不是一个无能之辈,他“精勤十二年,已诵持八万法藏”,而且身上还有三十大人相。羯罗拿苏伐剌那国讲到: