梵语佛典及汉译佛典中四流音 问题

问题

一 问题的提出

我正在写一本关于悉昙章的专著。写书最原始的动机来自一个想法,想阐释中国唐代高僧慧琳在《一切经音义》卷二五,《大般涅槃经》注中关于悉昙章的一段话 [1] 。后来又把探讨的范围扩大了,想谈一谈与悉昙章有关的一些问题。在写作计划中包括了论四个流音字母 的一章,因为在慧琳的那一段话中,这四个流音占有很重要的地位,不能不加以论述。

的一章,因为在慧琳的那一段话中,这四个流音占有很重要的地位,不能不加以论述。

过去,我对于悉昙注意极少。现在想深入探讨,就必须广泛阅读。一阅读才知道,这方面的书籍数量极大。专著有的包括在大藏经内,有的是近代学者的研究结果。至于单篇论文,国内外作者都有,数量也颇可观。通过阅读,我长了不少见识。冥思苦想,扒罗剔抉,自谓已经差不多了。于是就动手写了起来。正在此时,我接到俞敏学长寄赠的《俞敏语言学论文集》 [2] ,其中有几篇文章是谈悉昙章的。仔细阅读,茅塞顿开。自己的一些看法不能不修改或者放弃了。正在准备重新动手写的时候,又接到香港饶宗颐教授寄赠的《悉昙学绪论 中印文化关系史论集·语文篇》 [3] 。书中绝大部分论文都与悉昙有关,而且饶先生还直接引用了慧琳那一段话。这对我似乎是云层中流出来的阳光,让我的视野更开阔了。饶先生以其广博的学识,深厚的功底,对有些问题分析入微,深中肯綮。小子愚鲁,何敢再赞一辞。于是我就停止写作,把原来的稿子全部作废,决心另起炉灶。我又开始了广泛阅读的过程,我决心竭泽而渔了。

在这期间,我除了反复阅读饶先生的著作以外,阅读了荷兰学者高罗佩(R. H. van Gulik)的Siddham ,日本学者马渊和夫的《日本韵学史研究》 [4] ,还有几本日本密宗信徒讲悉昙字母的书。我的主要力量是放在日本古代僧人关于悉昙的著述上。这些书大都收在 第84卷中。我翻阅了本卷悉昙部全部作品,其中最重要的有:

第84卷中。我翻阅了本卷悉昙部全部作品,其中最重要的有:

空海撰《梵字悉昙字母释义》;

安然撰《悉昙藏》;

明觉撰《悉昙要诀》;

净严撰《悉昙(Siddhaṃ)三密钞》。

在这些日本高僧的撰述中,保留了大量极可珍贵而又在别处找不到的资料。连中国六朝时期大诗人谢灵运关于悉昙的一些话,都收在《悉昙藏》中,对研究六朝佛教史、文学史和音韵学史有极大的价值。但是,我也必须说明,这些书的编排方式,由于受到时代限制,实在是混乱不堪,使读者如入迷宫,往往不能辨方向。对于一部书或一个人的引文,往往如神龙见首不见尾,给使用者增添了极大的麻烦 [5] 。但是,话又说了回来,这些书还是瑕不掩瑜,我们今天还要感谢这些日本高僧。

在阅读过程中,我越来越觉得, 四个流音元音在梵文字母中有特殊的地位和意义。在梵文佛典中是如此,在汉译佛典中仍然如此。饶宗颐先生说:

四个流音元音在梵文字母中有特殊的地位和意义。在梵文佛典中是如此,在汉译佛典中仍然如此。饶宗颐先生说:

十四音之说,自河西法朗师以后,说者至为纷乱。大抵由于“鲁流卢楼”(羡林按:即四流音之汉译)四字之安排而异其论。 [6]

可见他也认为这四个字有特殊意义。

事实上情况也确实如此。梵文字母中这四个流音元音,在一般的梵文语法书中,与其他字母并列,一视同仁,从来不提它们的特殊性。一般读者当然也就习以为常,认为是不过尔尔。这对深入研究佛典是非常不利的。同时,我还考虑到,尽管上述学者程度不同地做了一些有益的探索工作,值得补充的地方也还所在多有。譬如,饶宗颐先生在他的著作中探索了许多问题,发前人未发之覆,我受到了很多启发。但是,据浅见所及,这四个流音中仍然蕴藏着许多奥秘,涉及印度语言史、印度佛教史、小乘与大乘的矛盾、梵文与俗语的矛盾,等等。尤其重要的是,它还涉及佛祖的“语言政策”。在中国佛教史上,它涉及慧琳与昙无谶的矛盾,这也是不无意义的。

在这样的考虑下,我决定把讨论这四个流音元音字母的那一章从全书中独立抽出来,写成专文。一得之愚,不敢自秘;野叟献曝,贻笑方家。其用意实在求教于饶选堂先生及俞敏学长,并供海内外同好者参考,兼为韩国东国大学校长李智冠教授寿。

二 从慧琳谈起

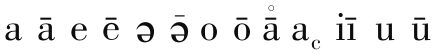

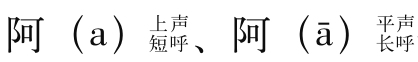

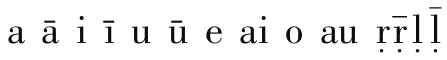

我的论证从慧琳开始。他在《大般涅槃经音义》(见 54,470)中,在列举了十二个元音a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ之后,写了一段话:

54,470)中,在列举了十二个元音a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ之后,写了一段话:

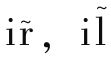

于此十二音外,更添四字,用补巧(羡林按:应作“污”,下详)声,添文处用;翻字之处,辄不曾用,用亦不得,所谓乙,上声,微弹舌;乙,难重用,取去声,引;力,短声;力,去声,长,引,不转舌。此四字即经中古译鲁、留、卢、楼是也。后有三十四字,名为字母也。

这四字就是四流音元音 。下面慧琳列举了三十四个辅音,接着他又写道:

。下面慧琳列举了三十四个辅音,接着他又写道:

已上三十四字各为字母。野字(羡林按,即ya,下同)、啰字(ra)已下九字是归本之声,从外向内。如上所音梵字,并依中天音旨翻之。只为古译不分明,更加讹谬,疑(羡林按:似应作“贻”)误后学。此经是北涼小国玄始四年岁次乙卯,当东晋义熙十一年(公历415年),昙无谶法师于姑臧,依龟兹国胡本文字翻译此经,遂与中天音旨不同,取舍差别。言十四音者,错之甚矣。误除暗(aṃ)、恶(aḥ)两声,错取鲁、留、卢、楼为数,所以言其十四,未审如何用此翻字。龟兹与中天相去隔远,又不承师训,未解用中天文字,所以乖违,故有斯错。哀哉!已经三百八十余年,竟无一人能正此失。昔先贤道安法师,符(按应作苻)秦帝师,东晋国德,有言曰:译经有五失三不易也。斯言审谛,诚如所论。智人远见,明矣。以此观之,失亦过于此说。慧琳幼年,亦曾禀受安西学士称诵书学龟兹国悉谈文字,实亦不曾用鲁、留、卢、楼翻字,亦不除暗、恶二声。即今见有龟兹字母梵夹仍存,亦只用十二音,取暗、恶为声,翻一切字。不知何人作此妄说,改易常规,谬言十四音,甚无义理。其实四字

乙上

乙去声

力力去声 未曾常用。时往(?)一度用补声引声之不足。高才博学,晓解声明,能用此四字;初学童蒙及人众凡庶,实不曾用也。(下略)

羡林按:慧琳这一段话中,包含的内容异常丰富。它至少隐含着下列几个问题:

第一 四个流音元音原属梵文字母体系。今天东西各国所使用的梵文语法书字母表中,都把它们与其他元音并列,并没有给予什么特殊地位。但是,慧琳却把它们打入“另册”,说它们只能“补污”、“添文”,“翻字之处,辄不曾用”。这是为什么?

第二 慧琳再三强调“中天音旨”;但什么是“中天音旨”呢?

第三 所谓“龟兹国胡本文字”,指的是什么本子呢?

第四 慧琳讲到“十四音”和“十二音”,看来这是一个关键问题。他是主张十二音的,力排十四音说,称之为“妄说”、“甚无义理”,其中原因又何在呢?

第五 从表面上看起来,这个问题似乎算不上什么了不起的大问题。然而慧琳却大动肝火,慨叹“哀哉!”其中必有更深的道理,看来是碰到了他那宗教感情的伤痛处。他哀叹:“已经三百八十余年,竟无一人能正此失。”真是慨乎言之矣。从慧琳到现在又过了一千多年了,这个问题仍然是待发之覆。看来这个责任是落到我们肩上了。

第六 排除暗、恶二声,与十二音和十四音之争,有密切联系。慧琳强调说,排除暗、恶二声是错误的。这里面隐含着的又是什么问题?

第七 鲁、留、卢、楼四字,慧琳译为乙、乙、力、力 [7] 。他明确说明,只有“高才博学,晓解声明”者才能使用,“初学童蒙及人众凡庶”是不用的。这里面似乎隐含着一些重要问题。这也是一个待发之覆,其责任也落到了我们肩上。我们应当当仁不让。

以上只是我个人的粗略统计,估计问题比这些还要多。这些问题都或多或少、或间接或直接与四个流音元音有关,这是十分值得注意的现象。据我的看法,其中最关键的问题是第五和第七。所有这一些问题我们都不能回避,我们都必须设法解答。否则,慧琳这一段对印度佛教史和中国佛教史都非常重要的话就无法理解。

这四个流音元音在悉昙章中颇占重要地位,在我上面列举的悉昙著作中有大量的证据。悉昙字母决不仅仅是一个字母问题,它与佛教密宗有千丝万缕的关系。悉昙字母由印度传入中国,又从中国传入朝鲜 [8] 和日本。把悉昙从中国传入日本的高僧,都是密宗信徒。在历史上这些高僧对悉昙都有湛深细致的研究。直至今日日本还颇有一些人在研究悉昙,这也多与密宗信仰有关。

当今世界梵学研究的主流,颇与前此异趣。欧美学者已有由历史语言考证转入大乘佛教或密宗陀罗尼研究之趋势。值此时机,探讨一下这四个与密教有联系的流音元音,实在是极有意义的。我不揣谫陋,在下面尝试着承担这个任务。我不想深入密宗的义理。那样做,要费极大的精力,要用极长的篇幅,这都是我目前难以做到的。我的探讨只限于历史渊源和部派矛盾。我认为,这样会给印度佛教史和中国佛教史的研究增添一些新资料,能照亮一些以前昏暗的角落。

三 四字特点及其发展的历史

要想彻底解答我在上面提出来的问题,必须先把四字的特点及其发展演变的历史弄清楚。要做到这一步,追本溯源,必须先从印度谈起。

(一)四字在印度的产生与演变

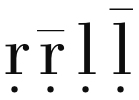

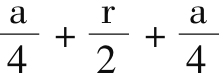

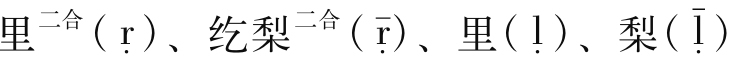

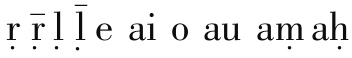

我想从W. S. Allen的著作 [9] 谈起。他把梵文字母列了一个表。我只把表中与四字有关的部分抄在下面:

[10] W. S.,Allen,Phonetics in Ancient India ,1965,Oxford University Press,页20。

从这个简单的表中,可以看出流音元音和半元音的关系。

在后面,Allen又专章讨论了ṛḷ问题。他说,元音ṛḷ的发音,古代典籍中讲得不像我们希望的那样清楚。这两个字与其他元音不同,它们被视为“混合的”(mixed),意思是,把元音与辅音(r/l)的特点混合了起来。因此有些学者甚至拒绝把它们纳入元音体系中。大家都同意,它们的语音结构是这样一种类型:辅音成分——元音成分——辅音成分。ṛ的特点是,它是由四个发音断片(segments)组成的,第一个和第四个是元音的,中间一对是辅音的。如果同Avestan对比一下的话,也很有趣。Avestan pərəθu,梵文pṛthu;Avestan kərəp-,梵文kḷp。Vājasaneyi-Prātiśākhya说,ṛ和ḷ包含着被a掺合在一起的r和l。 [11] Allen从发音学的角度对ṛ和ḷ的论述,对我们很有启发。

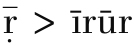

下面我想基本上按照历史发展的顺序,谈一谈四字在印度发展演变的情况。首先谈印欧语系原始语言。由于当时还没有字母,四字如何写,我们今天已无法推知。但是,学者们大都认为,我们必须假定,原始印欧语有ṛ和ḷ,只是表现的形式不同。古代印度语(吠陀语和梵文)的ṛḷ在其他印欧语言中的对应形式是:古希腊文ρα,αλ;拉丁文是or,ur,ol,ul;科尔特文(Keltisch)是ri,li;日耳曼语是ur,ul,or,ol;立陶宛语是 ;古代保加利亚语是

;古代保加利亚语是 。 [12]

。 [12]

在古代伊朗语言中,这四个流音元音是没有的。古代波斯文只有三个元音: 。Avestan有十四个元音:

。Avestan有十四个元音: 。梵文的ṛḷ在Avestan中变成了ə r ə,在上面举的例子中已经提到。 [13]

。梵文的ṛḷ在Avestan中变成了ə r ə,在上面举的例子中已经提到。 [13]

总之,在吠陀语和古典梵文之前,印欧语言虽然有此音,但用元音符号 表示出来,却不能不说是古代印度人的发明创造。

表示出来,却不能不说是古代印度人的发明创造。

关于ṛ和ḷ的读音问题,Wackernagel在他的著作中有专节说明,他说,ṛ这个字母在今天基本上读作ri。这个读音历史已久,在碑铭和手稿中,ṛ和ri有时相混,可以为证。ṛ在y前面变为ri;巴利文rite,iritvija-等于梵文ṛte,ṛtvij-,这一些音变现象也可以证明。Vājasaneyi-Prātiśākhya把ṛ分析为 。 [14] 在另一个地方,Wackernagel又说,ḷ的读音等于li。 [15] ṛ和ḷ的读音是有重要意义的,我在下面还将谈到这个问题。

。 [14] 在另一个地方,Wackernagel又说,ḷ的读音等于li。 [15] ṛ和ḷ的读音是有重要意义的,我在下面还将谈到这个问题。

印度古代的《波你尼经》列举了印度字母,元音有a i u ṛḷ e o ai au。短元音就隐含着与之相当的长元音,所以也有 二字。可见印度古代最著名的语法书是有四个流音元音的。 [16] 梵文中

二字。可见印度古代最著名的语法书是有四个流音元音的。 [16] 梵文中 根本不见。

根本不见。

阿育王碑铭和柱铭中没有流音元音。

巴利文也没有流音元音。ṛ为a i u所取代,在字首也是如此,这与一般俗语不同,在俗语中,字首ṛ变为r+元音。至于选择哪一个元音来代替,前后的字母起决定性的作用,比如唇音后的ṛ就变为u。下面举几个取代的例子:

a代ṛ 梵文ṛkṣa‘熊’>俗语accha;

i代ṛ ṛkṣa ikka;

u代ṛ ṛju‘直’>uju

也有变动不定者,比如mṛga‘鹿’>maga或miga。有些地方,ṛ辅音化,比如bṛhant‘大’>brahant,vṛkṣa‘树’>rukkha。ḷ为u所取代,比如kḷpta‘剃’>kutta。 [17]

根据Georg Bühler的论述,公元前3世纪的通俗婆罗谜字母,耆那教的Dṛṣṭīvāda说,共有四十六个基本符号,梵文称之为“摩多”(Mātṛkā),而不像一般说的五十个或五十一个。元音有十二个:a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ,其中没有流音元音,也没有后来误认为是摩多的复辅音kṣa。Bühler接着讲,阿育王碑,根据Cunṇingham的统计,共有二十二个字母,没有四个流音元音。他接着又讲到中国唐代高僧玄奘,玄奘在《大唐西域记》中谈到“十二章”(Dvādaśākṣarī),谈到“四十七言”,也就是四十七个字母,Bühler又说,虽然婆罗米字母中没有流音元音,也不排除婆罗门在自己的语法和语音的书中,给四个流音元音创造特别的符号,同其余的元音不同。字中的 先出现,后来又出现了字头的

先出现,后来又出现了字头的 。中国传说说,

。中国传说说, 是后来创造出来的。 [18] 在另外一节里,Bühler引用了S. Lévi的意见说,根据中国传说,字头的流音元音是Andhra王Sātavāhana的大臣Sarvavarman创造的,一说是龙树(Nāgārjuna)创造的,总之是一个南印度人。 [19]

是后来创造出来的。 [18] 在另外一节里,Bühler引用了S. Lévi的意见说,根据中国传说,字头的流音元音是Andhra王Sātavāhana的大臣Sarvavarman创造的,一说是龙树(Nāgārjuna)创造的,总之是一个南印度人。 [19]

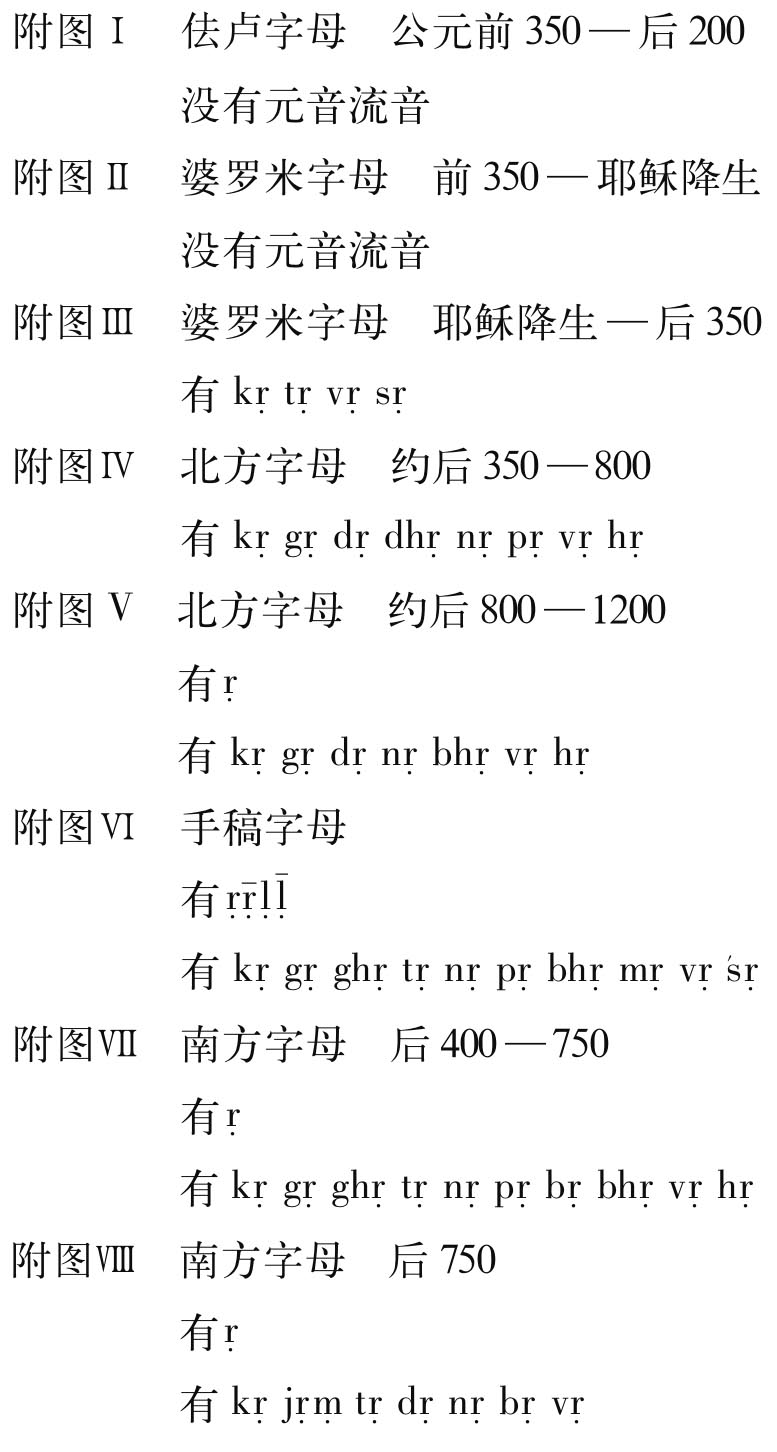

在Bühler那部著作的附图中,我找到了有趣的资料,列举如下:

关于流音元音在一般俗语(Prakrit)中出现的情况,Richard Pischel在他的巨著Grammatik der Prakrit-Sprachen [20] 中有详尽的叙述。现在撮要简述如下:§45 俗语与古典梵语不同之处在于,所有的方言都没有 ,大多数方言没有ṛ。§47 ṛ只保留在Apabhraṃśa中,例如tṛṇu=tṛṇam。一般是ṛ>a。印度本土语法学家认为a是ṛ的经常的取代者。§50有时ṛ为i所取代。这证明,今天ṛ读为ri是正确的。§51 在唇音后,ṛ多半>u;下一个音节含有u,ṛ也是这样变化。§56 字首的ṛ照例变为ri。§57 在极少数情况下,字首的ṛ也为a i u所代。§58

,大多数方言没有ṛ。§47 ṛ只保留在Apabhraṃśa中,例如tṛṇu=tṛṇam。一般是ṛ>a。印度本土语法学家认为a是ṛ的经常的取代者。§50有时ṛ为i所取代。这证明,今天ṛ读为ri是正确的。§51 在唇音后,ṛ多半>u;下一个音节含有u,ṛ也是这样变化。§56 字首的ṛ照例变为ri。§57 在极少数情况下,字首的ṛ也为a i u所代。§58  在ṛ语干变化中变为īū,有的

在ṛ语干变化中变为īū,有的 。§59 ḷ在辅音后>ili,独立的ḷ>li。

。§59 ḷ在辅音后>ili,独立的ḷ>li。

最后我想谈一谈用‘混合梵文’写成的Lalitavistara (汉译《方广大庄严经》或《普曜经》) [21] 中涉及流音元音的情况。在叫做Lipiśālāsaṃdarśanaparivartaḥ(《普曜经》译为《现书品》,《方广大庄严经》译为《示书品》)的一品中,列举了下列的字母:a ā i īu ūe ai o au aṃ aḥ(辅音从略) [22] 。这里面没有流音元音,下面还要谈到这个问题。

我在上面简略地叙述了流音元音在印度发展演变的情况。我的结论只能是:流音元音的字母符号在印欧时期是没有的,印伊时期也没有。这是到了印度以后才产生出来的。吠陀语、史诗梵语、古典梵语中都有。到了所谓中世纪印度语言,比如巴利文、阿育王碑铭语言,又没有了,为其他元音所取代。只在俗语中还保留了一些残余。这就是四个流音元音在印度产生、发展和演变的线索。

(二)四字在中国的发展与演变

随着梵语佛典的汉译,随着悉昙学传入中国,四个流音元音也翻译成了汉字。它们于是又在中国踏上了流转变化的程途。

在讨论本题之前,我想先作几点说明。第一,这四字来自印度,虽然译为汉字,但与它们的故乡关系仍然极为密切。有一些演变是印度固有的,有一些则是到了中国以后才发生的。第二,我虽然主要讲在中国的发展与演变,有时难免涉及日本;因为我利用的资料虽然是用汉文写成的,讲的也是汉译佛典,但是作者多是日本僧人,有的就在日本写成。因此有一些发展与演变很难分清中日。日本学者马渊和夫的《日本韵学史研究》,我上面已经谈到。他就把随着悉昙而来的韵学发展归诸日本。第三,我读过的资料数量极大,头绪繁杂,矛盾不少,问题纷纭。如果不用“擒王”的手段来驾驭这些材料,则虽著书洋洋数百万言,也只能让人陷入迷宫,搔不着痒处。所以我的叙述只是粗线条的。我的目的在寻求其中的规律,探索演变的意义。这是前人没有做过的。

我想谈以下几个问题:

1 四字的存废问题

我指的是,在众多的与这个问题有关的佛典中,在众多的中国和尚和日本和尚的纂述中,这四个流音元音有时候被列入字母表内,有时候又被排除在外,地位极不稳定。这一个看似微末不足道的现象,实则包含着一些重要的信息,隐藏着重要的问题。

这个问题与下列三个问题有联系:

(1)字母表中元音数目究竟是多少?

这个问题又与字母的总数有关。因此必须把二者联系起来加以叙述。

字母的总数在有关的著作中有不同的说法,仔细叙述,头绪异常复杂。我在这里只讲一个大概轮廓,这对我准备探讨的问题,已经足够用了,没有必要把它彻底讲清讲透。

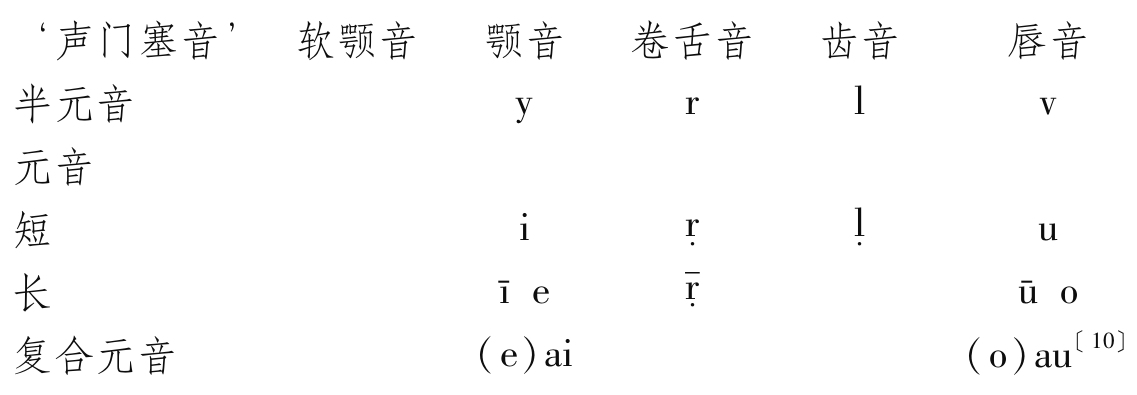

由于材料极多,头绪又极其纷繁错乱。我曾考虑过许多表述的方式,都不满意。后来,在反复阅读日本安然的《悉昙藏》的过程中,我忽然想到,安然在本书第一章有很长的一段文字专门谈字母的数目。我觉得,与其自己另起炉灶,事倍而功半,还不如索性介绍安然的说法。他的介绍虽然不能说尽善尽美,但是总的轮廓是有的,我的探讨并没有必要超出这个要求。

我先按照安然叙述的顺序来介绍。因为他的叙述相当混乱,远不能算是科学的、有条理的。因此,我在介绍完了以后,再加以系统化,归纳出几点有用的、清晰明了的结论。

安然《悉昙藏》的介绍从 84,372a开始,我在下面先标出页数、行数,再谈内容:

84,372a开始,我在下面先标出页数、行数,再谈内容:

372a 安然写道:

故知般若菩提所传南天祖承摩醯首罗者,是大梵王制四十七言者是也。

按:所谓四十七言是指大梵天所创造的四十七个字母。四十七个字母是古代印度流行的说法,玄奘《大唐西域记》也采用此说。

372a “慧均、僧正所言光音天造四十二字。”

372a “佛答文殊,始说五十字母。”

372a “善财知识始说四十二字门。”

372a 《方广大庄严经》四十六字母。

372b 二十八字门。

372b “《大般若经》亦说四十二字。”

372b “《大(般)涅槃经》亦说一十四音五十字义。”

372b 《金刚顶经》五十字。

372c “《庄严经·示书品》云:‘十千童子而与菩萨俱在师前,同唱字母文 。文列阿(a)等十二,迦(ka)等五五,野(ya)等九字,合四十六字。而无纥 四字。’” [23]

四字。’” [23]

372c “《西域记》云‘梵王所制,原始垂则四十七言。’”

372c “(《字纪》)又云:其始曰悉昙,而韵有六,长短两分,字十有二。将冠下章之首,对声呼而发韵,声和韵而字生焉。即 等是也。其中有纥里(ṛ)二合 等四文,悉昙有之,非生字所用,今略也。其次体文(羡林按:即辅音)三十有五,通前悉昙,四十七言明矣。”

等是也。其中有纥里(ṛ)二合 等四文,悉昙有之,非生字所用,今略也。其次体文(羡林按:即辅音)三十有五,通前悉昙,四十七言明矣。”

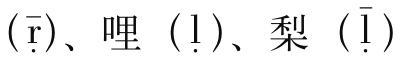

373a “文列阿(a)等十二,迦(ka)等五五,野(ya)等十字。乃以蓝(llaṃ)字加乞叉(kṣa)上,而除纥哩(ṛ)、纥梨 四字。”意思是,在通常的十四个元音中除掉四流音,再加llaṃ和kṣa,成为十二,加起来等于四十七。

四字。”意思是,在通常的十四个元音中除掉四流音,再加llaṃ和kṣa,成为十二,加起来等于四十七。

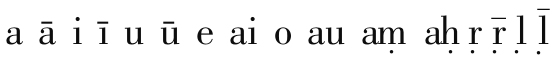

373a “《道暹记》云:今据义净三藏《寄归传》云:‘阿(a)等十六皆是声韵,向余字上配之,凡一一字便有十六之别。迦等五五,野等八字,更有蓝、乞叉,末后二字不入其数,总有三十三字,皆有十六之别。’”意思是元音十六个:

其中没有llaṃ和kṣa。同辅音加在一起,共有四十九个字母。

其中没有llaṃ和kṣa。同辅音加在一起,共有四十九个字母。

373a “《大日经·字轮品》说阿等四字,迦等四五,野等九字,伊等十二,仰等五字。……此中大日如来祖述有五十字。”

373a-b “于后或造悉昙章者,于彼大梵四十七言,更加大日五十字中纥里等四字,而除其重字llaṃ蓝、kṣa叉,二字已重出,故不入其数。……上来同明四十九字也。”

373b 《次第记》云:“总有五十字,从初有一字,翻为一十二字,已是翻字声势(羡林按:指元音)。次有三十四字,名为字母(羡林按:指辅音)。别有四字,名为助声文 。注字音中阿等十二,乙等四字(羡林按:指四流音元音),迦等五五,野等九字,如次列之,合五十也。”

373b “《大涅槃经·文字品》说:阿等十二,迦等五五,蛇(śa)等九字,鲁(ṛ)等四字,如次列之,亦五十也。”

“《大日》、《金刚》、《文殊》、《涅槃》四经皆说五十字。”

373b “《文字记》云:据梵本,合有五十一字:恶等十二,迦等五五,耶等九字,鲁等四字。梵语中助辞加后一字(羡林按:指梵语标点符号ε或λ)。或云五十二字,五十如上,文有悉昙两字,不取助辞一字、末后助辞一字。若据经本,无悉昙两字,不取助辞一字。见在总有五十,名为字本,出一切字。”

373b-c “《字纪》亦有五十一字:阿等十六,迦等五五,野等十、合五十一字也。后九字中,llaṃ蓝字是 (l)重体;kṣa乞叉是迦(k)洒(ṣ)二合。岂非诸章重体,二合之准的哉。”

(l)重体;kṣa乞叉是迦(k)洒(ṣ)二合。岂非诸章重体,二合之准的哉。”

373c “此中《裴家》云五十一字者:阿等十二,迦等五五,邪等九字,鲁等四字,此五十字,更加末后助辞一字。”

373c “《慧远疏》云:胡章之中有十二章,其悉昙章以为第一,于中合有五十二字。悉昙两字是题章名,余是章体,所谓 (a)等十二,迦等五五,蛇等九字,鲁等四字。此是初章。就此章中迦佉(kha)已下三十四字,是其次体(羡林按:指辅音),初十二字是生字音,末后四字(羡林按:指四流音元音)是呼字音。”

(a)等十二,迦等五五,蛇等九字,鲁等四字。此是初章。就此章中迦佉(kha)已下三十四字,是其次体(羡林按:指辅音),初十二字是生字音,末后四字(羡林按:指四流音元音)是呼字音。”

373c-374a “《大日义释》……犹有五十字也。”

374a “《吉藏疏》云:此中合后四字,都有五十字。……此中五十字内除鲁(ṛ)等四字,余四十六字。”

374a “《字母释义》云:根原四十七言。”

安然《悉昙藏》中关于字母数目的论述,就介绍到这里。我之所以不厌其详地介绍字母数目,并不在研究数目本身,而在探讨四个流音元音在字母中所处的地位,探讨它们被收容或者被排除的情况。上面引的慧琳的那一段话里,除了讲到四个流音元音外,还讲到喑(aṃ)、恶(aḥ)二声。对于这两个字也有一个收容与排除的问题。我在下面就探讨这些问题。

(2)四流音元音和暗恶二声收容与排除的问题,兼论四字在中国的发展

我先分析上面引用的安然的论述,并不是每一个数字都涉及。我只选择其中重要的,有代表性的谈一谈。仍然是先标出页数、行数:

372a,372c 四十七言 这是一个最流行的说法,玄奘《大唐西域记》即采用此说。但是什么是“四十七言”,却几乎为过去所有研究者所误解,对《大唐西域记》的注释,即可为证。我经过详细思考,写了一篇论文《玄奘〈大唐西域记〉中“四十七言”问题》 [24] ,请参阅。我在这里不详细介绍,只把结论写出来。四十七个字母是:

总之,有暗、恶而无四流音元音。

372c 《庄严经》无四字。

372c 《字纪》悉昙有四字,但“非生字所用”,故略掉。

373a 除掉四字,加llaṃ和kṣa。这里有一段关于四字的争论:

然河西云:鲁流下二字,童蒙所不学习也。文 《道暹记》云:童蒙所不习学者,如前颉里(ṛ)等四字,始教童蒙多不习学,可然。若言卢楼二字童蒙不学,未有凭据。文 《行满记》云:童蒙所不习学者,一体三宝示现破僧,是菩萨事也。文 和上说云:《三藏传》云:颉里等四字者,西方好文章者之所加也。抄 此中劫初,梵王垂轨,唯有四十七言。是故菩萨入学堂时,无此四字,岂非始教童蒙不习学哉!然《字纪》云:纥里等四文非生字所用,故今略也者,遍口十中蓝字亦非生字所用,何安四十七言中哉?

这里关于四字的争论,下面还要谈到。

373a 《道暹记》这里有几句话颇为重要:

然今当今时俗始教童蒙多以不 颉里一字 蹊梨一字 里一字 离一字 四字,所以但有十二之殊,若为十六者,亦成无过。

颉里一字 蹊梨一字 里一字 离一字 四字,所以但有十二之殊,若为十六者,亦成无过。

意思是说,元音中有无四字,均可。

373b 《次第记》认为四字是“助声”。

373b 《大涅槃经》有四字。

373b 这里又有一段话很重要:

然纥里等四字,《大日》、《金刚》、《文殊问经》同安十二字中初六后六之中间也。《涅槃》安之四十六字之后,《次第》安之十二之后五五之前。《裴家释》云:北凉昙无谶译经云十四音,移鲁流卢楼四字向后,以就此土音声势所便也。既言法丰(即昙无谶之意译)其移,可谓全真亦移。

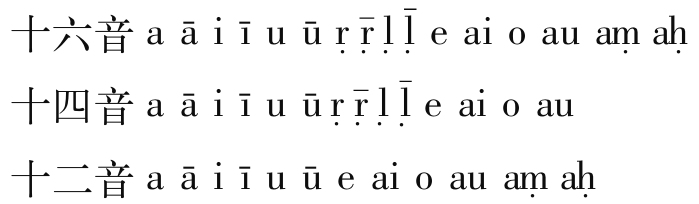

所谓“前六后六之中间”,即 。所谓“四十六字之后”,即在字母表的最后。所谓“十二之后五五之前”,即

。所谓“四十六字之后”,即在字母表的最后。所谓“十二之后五五之前”,即 ,后面是辅音。“昙无谶译经云十四音”。不但昙无谶译的《大般涅槃经》 [25] 是这样说,连宋慧严等译的《大般涅槃经》 [26] ,以及法显译的《佛说大般泥洹经》 [27] 都是这样说的。实际上只有十二个音。四个流音元音,在三个译本中都是在讲完了所有的字母以后才讲到的 [28] 。

,后面是辅音。“昙无谶译经云十四音”。不但昙无谶译的《大般涅槃经》 [25] 是这样说,连宋慧严等译的《大般涅槃经》 [26] ,以及法显译的《佛说大般泥洹经》 [27] 都是这样说的。实际上只有十二个音。四个流音元音,在三个译本中都是在讲完了所有的字母以后才讲到的 [28] 。

373b 《文字记》中有四字。

373c 《裴家》有四字。

373c 《慧远疏》有四字。

374a 《吉藏疏》似乎排除四字。

四字以及aṃ aḥ在安然《悉昙藏》中介绍的典籍中被收容与被排除的情况,就介绍到这里。安然的介绍中有重复,有矛盾,而且也不能说是很全面。但是,大体的轮廓基本上都有了,我们能从中得到一个比较清晰的概念。

我在这里稍稍讲一下日本学者松本丁俊的论文《ィム典から見る中国音韵と梵音の関係 》 [29] 。他对中国历代翻译的十二“摩多”(mātṛkā)作了归纳,共列举了十四部佛典,把每部音译的十二个元音都列了出来,几乎都是相同的:a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ。但是,他没有讲到《大般涅槃经》中十二个元音以外,还有放在字母最后的四个流音元音。这恐怕会给人以错误的印象。

我现在想谈一谈《悉昙藏》介绍范围以外的情况。因为,正如我在上面说过的那样,《悉昙藏》的介绍并不全面,必须加以补充。我想谈以下几个问题:

a 悉昙传入中国的时间

饶宗颐先生对此有详细的考证。 [30] 请参阅。饶先生的意见是,一般所谓悉昙入华,至唐时,其说始盛;这说法是靠不住的。晋道安已著录《悉昙慕》,《悉谈章》又与《楞伽经》产生联系。谢灵运之说也证明,刘宋之初,《悉昙章》已流行。所以饶先生的结论是:“如果悉昙书之传入,已早在什公、大谢之前矣。” [31]

b 中国关于十四音的争论

元音的数目在佛典中一直是一个非常混乱的问题,我在上面介绍字母数目时已经有所涉及。现在来谈十四音,就是指的十四个元音。为什么说是十四个呢?

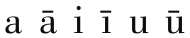

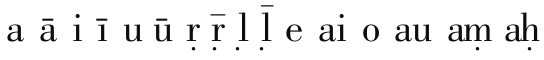

我先从一般元音谈起。把我在上面所谈的归纳起来,元音组合有下列三种:

在这三种里面,现在流行的是十四音,因为长ḷ从未在词中出现过,只是理论上承认它存在。Allen在上引书的字母表中,也只列了十三个。十二音是非常流行的。我上面提到的我那一篇关于玄奘《大唐西域记》中“四十七言”的论文,就证明玄奘四十七个字母中有十二个元音,我在上面写的就是。我上面提到的松本丁俊的论文,开头就讲“十二摩多”,他列举了十四部书,都只有十二音。他认为,“十二”是含有深意的:在世法中,有十二支、十二月、十二宫、人体十二经络。在出世法中,有菩萨佛果十二地、流转十二因缘、胎藏十二真言、金刚界十二供养及十二火天,等等 [32] 。

但是十四音之说也有极大的力量。

上面我已经说过,《大般涅槃经》几个译本,列举元音时,只列十二个,却偏说:“十四音”。鸠摩罗什《通韵》 [33] 说:

本为五十二字,生得一百八十二文。就里十四之声,复有五音和合,数满四千八百,唯佛〔与佛〕能知。非是二乘恻(测)量,况乃凡夫所及,纵诵百番千遍,无由晓达其章 [34] 。

所谓“十四之声”,就是指的十四个元音。所谓“复有五音和合”,就是指的五个喉音、五个颚音、五个舌(顶)音、五个齿音、五个唇音。

中国谢灵运也承认十四音。梁慧皎《高僧传》,卷七《慧睿传》:

游历诸国,乃至南天竺界。音译诂(诰)训,殊方异义,无不必晓。……陈郡谢灵运笃好佛理。殊俗之音,多所达解。乃咨睿以经中诸字,并众音异旨,于是著《十四音训叙》,条列梵(胡)汉,昭然可了,使文字有据焉。 [35]

这短短的叙述,包含着极其重要的含义。谢灵运著《十四音训叙》,显然是受了慧睿的教导,而承认有十四个元音的慧睿,又显然是从当时的南印度带回来的。这一点颇可以补充我在上面对四流音元音在印度发展情况的叙述。

中国大概一直是承认十四音说的。《隋书·经籍志叙》说:

自后汉佛法行于中国,又得西域胡书,能以十四字贯一切音,文省而义广,谓之婆罗门书。

这里“十四字”,也是指的元音。

还有一些类似的说法,这里不介绍了。总之,十四音说几乎成了一个定论。

但是,十四音究竟指的是哪一些元音呢?这却成了问题。我想,连侈谈十四音者对于这个问题也未必清楚,我想在下面分析、 介绍一下。它同我讲的四个流音元音有关连。关于这个问题,马渊和夫《日本韵学史研究》Ⅱ,第一章,有详细的介绍,根据的也是安然《悉昙藏》。饶宗颐先生在他的上面引用的著作中多次谈到,又在收入本书的论文《唐以前十四音遗说考》中作了比较集中的介绍,读者可参阅,我在这里不再赘述。我只谈一下同我在本文中要探讨的问题有密切关系的一些情况,主要是十二音与十四音的关系问题。

十二音是讨论的基础,虽然在上面已经列举过;但是,为了醒目起见,我在这里再抄一遍:a ā i ī u ū e ai o au aṃ aḥ。十二音怎么变成十四音了呢?这里面关系相当错综复杂,我在下面介绍一些看法,根据的是《悉昙藏》以及马渊和夫和饶宗颐的著作。

《悉昙藏》卷二,一开始就讲十四音问题,我根据安然的叙述,马渊和夫采用的办法,标上数码,依次介绍;但我的数码与马渊和夫不同,我是按照说法的不同而标数的:

第一 《玄义记》(全名是慧均《无依无得大乘四论玄义记》)云:“古来释云十四,一云:下鲁流为一字,卢楼为一字,足前十二,为十四也。”意思就是把 各视为一字,原本十六个字母就变成十四个。

各视为一字,原本十六个字母就变成十四个。

第二 《报恩》云:“一涅音,二槃音,三短阿音,四长阿音,乃至第十四痾音也。”意思就是一,nir;二,vāṇa;三,a;四,ā,一直到第十四aḥ。这里把四个流音元音排除了。

与这个说法相同者还有灵味小亮法师。

第三 “河西朗师云:‘此二字(按指肆昙,即悉昙之吴音)直是赞美前十二字,非是字本,无别所明,故不载也,而今犹得为十四音者,明所赞与能赞叹,能、所合数,故名为十四。’”意思是,十二音前有siddham(悉昙,意思是“成就”,“吉祥”。这是赞叹者,十二音是“所赞”,意思是“被赞叹者”。能、所为,再加上十二音,共为十四。

第四 吉藏《涅槃经疏》云:“此中难解,解者非一。初,广州大亮法师解十四者云:‘具足有十四音,而今文中从长短阿讫至庵痾,止有十二者。……既言书缺二字,故此中但有十二也。’”解释不了,只能说“但有十二”了。

第五 “宗法师解云:‘具足有十四,而今零落二,文中唯有十二。……余二多是悉昙两字,取悉昙两字足成十四也。’”请参阅上面第三,朗法师的意见。

第六 “谢灵运解云:‘以后鲁流卢楼四字足之。若尔则成十六,何谓十四?解云:前庵痾二字,非是正音,止是音之余势,故所不取。若尔,前止有十,足后四为十四也。问:若以后四字足之者,何不接次解释,而后别明此四字耶?彼解云:后之四字世希用,故别明也。” [36] 谢灵运的意见值得重视,下面还要谈到。

第七 “真谛三藏解云:与谢公同,云后四字足之。而复小异者。”下面的解释是:“前十为涅槃四德,后四为释三宝及以对法。”

第八 梁武帝弹(批驳)以上诸说。“书缺”二字说得不妥。宗师以“悉昙”二字补足十四音,也是不对的。“悉昙”的意思是“吉祥”,与十四音无关。谢公以后四字足之,是受了外道的影响。把四字译为履梨楼吕或鲁流卢楼,都是错误的。他自己译为 力基梨。他用“涅槃”二字补足十四音。

力基梨。他用“涅槃”二字补足十四音。

第九 秀法师的计算方法十分离奇。他说,从长短阿直至庵痾,共十二字,两字为一音,合有六音。次从迦(ka)佉(kha)以下有二十五字,五字一音,合为五音。次从耶(ya)啰(ra)罗(la)共九字,三字为一音,合有三音。加起来,共有十四音。他不取鲁流四字为音,理由是“此四字直是利前音,非是音也”。

第十 招提补“悉昙”二字。

第十一 开善于十二音中止取前十,排除庵痾,他说此二字是“余声”;再加上四流音,为十四音。

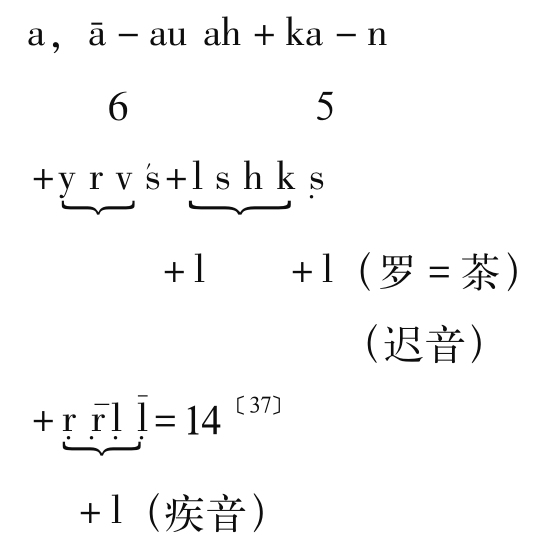

第十二 庄严的计算方法更为离奇。“庄严复解,前十二为六音,后五五相随,又取后三三相对,中四字耶啰和(啝)赊,足前五成六,足上成十二,取罗沙呵罗为一迟音,鲁留卢楼为一疾音,是为十四音也。”这简直像天书一般难懂。我把饶宗颐先生的解释公式抄在下面:

[37] 谢灵运著《十四音训叙》,中土久佚。安然《悉昙藏》中保留了一些大谢的话,弥足珍贵,页107。

第十三 “冶城 [38] 云:前两两相随有六,次五五相随有五,后三三相随有三,合成十四音”。 [39]

第十四 “观师云:古来六解,并须弹之。”

第十五 “河西以前十二即是十二音,取后四字合为二音。”与上面第一同。

第十六 “北远云:迦佉下三十四字是其字体, 等十二是生字音,末后鲁流等四字是呼字音,则十四音义备于此。”

等十二是生字音,末后鲁流等四字是呼字音,则十四音义备于此。”

第十七 “或有说云:十四音者,梵天语也。根本五十一。其为言音,有单有复。单则如上所辨十四音 。复则十二为六,五五为五,九字为三,总十四音也。据此亦是圆通之理。然则鲁等非正音也。”参阅第十三。

。复则十二为六,五五为五,九字为三,总十四音也。据此亦是圆通之理。然则鲁等非正音也。”参阅第十三。

第十八 “贞观寺(真雅)云:十四音者,迦等十二,第十一字更加引点为第十三,第十二字更加引点为第十四。”

第十九 “和上(慈觉)说云:三藏传云:五五为五,九字为九,合十四音。阿(a)等十二为韵。鲁(ṛ)等四字,西方好文章者之所加也。”

十四音诸说就介绍到这里。

安然的《悉昙藏》头绪混乱,我努力清理出一点条理来。不敢说全面,但是大体轮廓就是这样子了。这些学说真可以说是五花八门,光怪离奇。我最感兴趣的是对aṃ和aḥ的处理意见,以及对四个流音元音的处理意见。在这两个方面,以上诸说意见也是不一致的。

2 四字的发音问题

四字的发音问题,我在上面“四字在印度的产生与演变”这一节中,已经略有所涉及,现在再集中谈一谈,因为它同我在本文中探讨的主旨有关。

怎样来确定四字的发音呢?看似很难,实则甚易。汉译佛典中有大量的四字的音译,这些音译能够明确无误地帮助我们确定发音。我在下面谈两个问题:

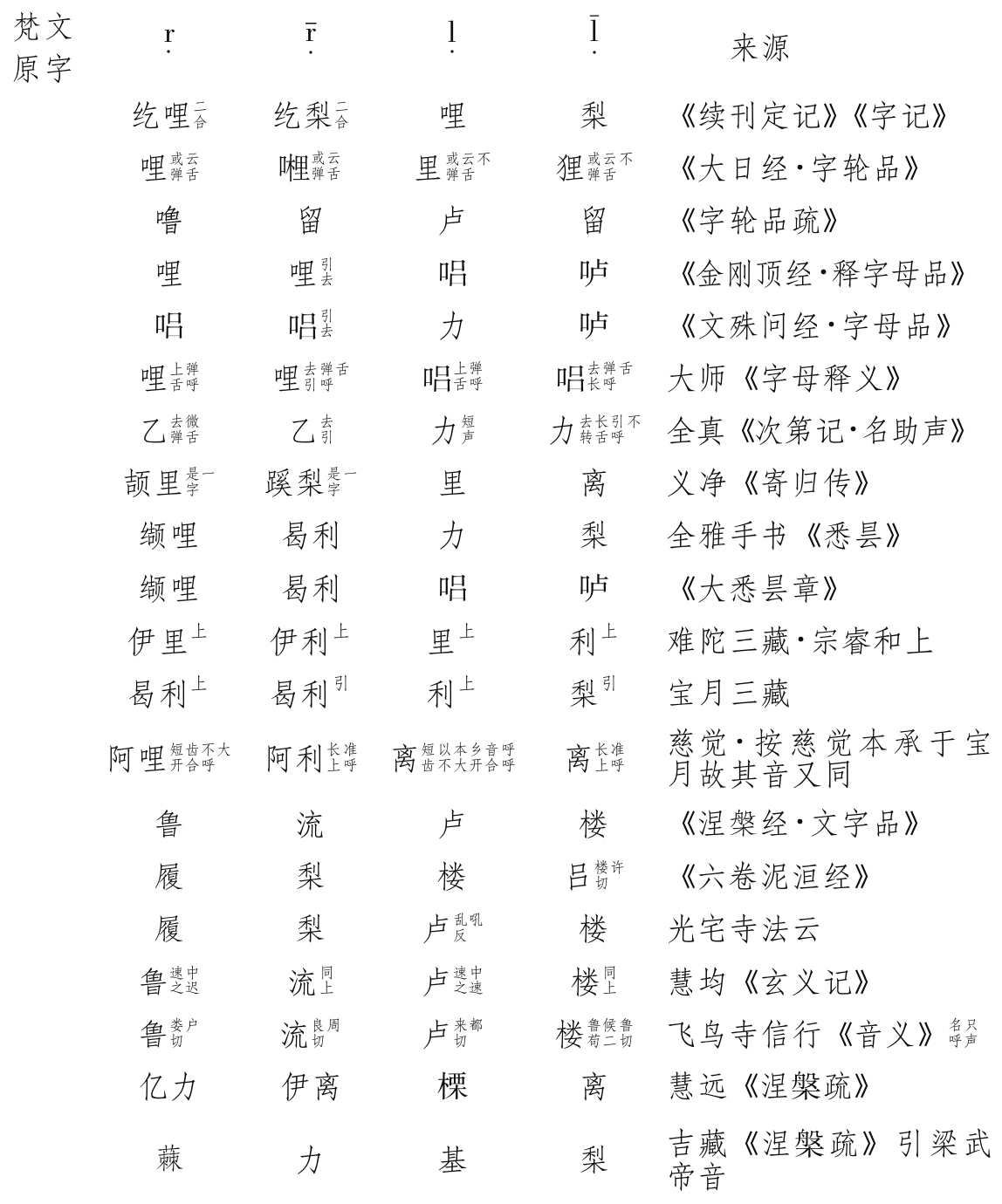

(1)四字异译

异译的量非常大。我先列一个表。列表的根据有三个,三个中间有重复者,我就删掉。

第一个根据是净严的《悉昙三密钞》 [40] :

以上共计二十项,有两项重复,实有十九项。

第二个根据是饶宗颐先生的“异译表”。 [41]

[42] 此项与上面《金刚顶经》同。

以上除掉重复者外,共有五项。

第三个根据是《悉昙藏》卷五 [43] 。这里同上面讲的重复极多,我不再列举了。此外,还可以参阅 84,372c;379a-c;380a-c;405c等等。头绪极为繁复;但是,除了一些细微的差别外,没有什么新东西,我在这里一概省略了。

84,372c;379a-c;380a-c;405c等等。头绪极为繁复;但是,除了一些细微的差别外,没有什么新东西,我在这里一概省略了。

(2)四字发音的分歧

不管这些译音看起来多么五花八门,但是从发音的角度上来看,却是相当简单的。把所有这些译音字归纳起来,发音不外有三种:一种是以-i收尾;一种是以-u收尾;一种是两者兼而有之。

《悉昙三密钞》卷上之下说:

或云,此之四文,若呼里等,则是i韵;若呼噜、留等,等,则是u韵、o韵。 [44]

讲的就是这个道理。

(3)发音分歧的地域问题

为什么会出现-i和-u的分歧呢?

这个问题和地域有关。我在下面先提供两组资料。

第一组来自《悉昙三密钞》卷上之上。净严在这里按照中天(中印度)、东天、南天、西天、北天、胡地等六个地区,分列了一群和尚的名字:

中天 龙树 龙智 善无畏 金刚智 不空 真谛 义净 一行 难陀 全真 宗睿 慈恩 慧果 全雅 大师 慈觉 智证

东天 僧睿 慧均 日照三藏

南天 智广 宝月青龙寺 宝思惟 大师 传教 慈觉

西天

北天 健驮逻国憙多迦文

胡地 慧远传牟尼三藏胡地十二章,根本五十二字。大日五十字加“悉昙”二字。亦为三十六章。 [45]

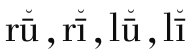

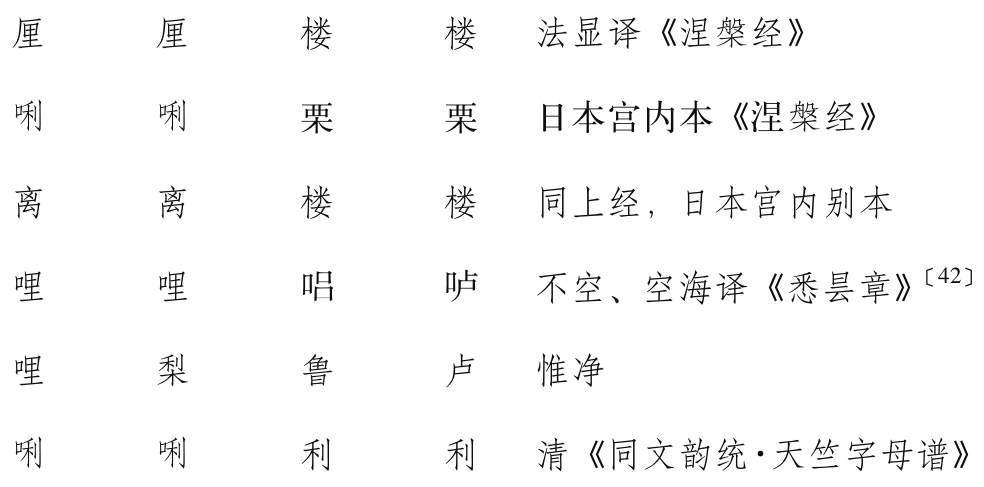

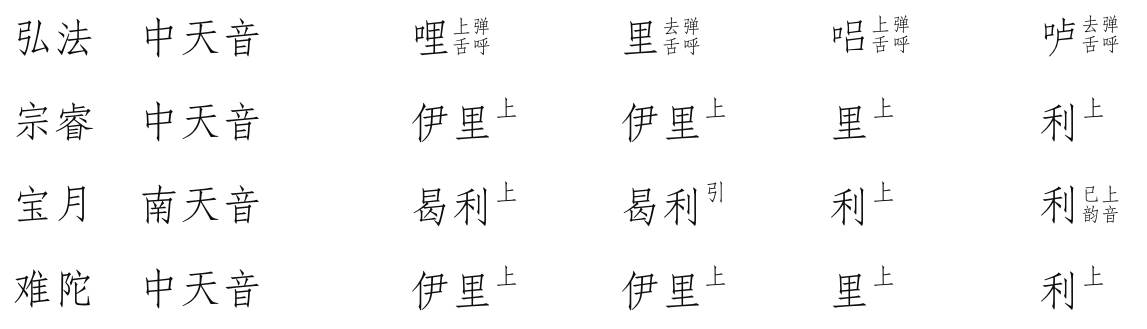

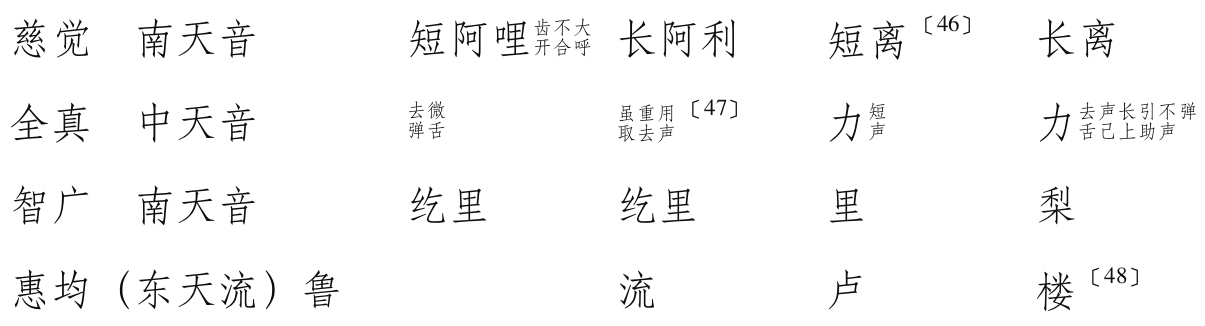

第二组来自《悉昙略记》。玄昭在这里选了八个和尚,把他们全部字母的音译开列出来,我只抄四个流音元音的音译:

[46]  84,471下栏。此处有注:离字以本响(乡音)呼之,齿不大开合呼之,下长离准之。

84,471下栏。此处有注:离字以本响(乡音)呼之,齿不大开合呼之,下长离准之。

[47] 乙、力是两个汉字,翻译梵文ṛḷ,自无不可。但是,在我广泛阅读的过程中,这二字又似乎可能是梵文流音元音的一种写法,比如这后二字有的书上就写得与汉字乙字极为相像。 84,389b;408a。。

84,389b;408a。。

[48]  84,470—471。参阅《悉昙藏》卷一,

84,470—471。参阅《悉昙藏》卷一, 84,372c。

84,372c。

以上八个和尚没有全部出现在第一组材料中,只出现了七个,弘法在外。第一组材料中慧均列入东天,可以补充此处所缺。

上面的材料告诉我们,中天和南天都属于-i收尾派,只有东天是-u收尾派。

我在上面“四字在印度的产生与演变”那一节中,曾讲到在印度俗语阶段有ṛ>ri的现象,这说明ṛ以收-i音的汉字来音译,是正确的。但是,收-u音的现象如何解释呢?我从安然《悉昙藏》卷五抄几条材料:

鲁流卢楼 外国正音名亿力伊离標离 [49] 。

谢寺惠圆法师《涅槃经音义同异》:鲁流卢楼 此旧依文读,但光宅法师以鲁字为履音,流字为梨音,卢字为乱吼反,楼字不异。 [50]

鲁流卢楼 并如字准。此四字多是唐音,名亿力伊离。 [51]

引文不过聊备一说,看来这个问题还没有解决,还要进一步探讨。

中国翻译家中也有身兼-i和-u两派的,比如法显,他译四字为厘厘楼楼。

顺便说一句:中天和南天,除了同以-i音收尾外,还有一个共同点,这就是,二者以四字不为翻字之韵。 [52]

四 再谈慧琳

我在上面二“从慧琳谈起”中,把慧琳的那一段话归纳为七个问题。我没有给答案,也不可能有答案。到了现在,我对四字在印度和中国的发展与演变已经大体上论证过了,作答案已经有了基础,我就来试着解答一下。

第一个问题 慧琳把四字打入“另册”,说它们只能“补污”、“添文”。整个问题留待下一章集中讨论。我在这里只对这两个词作一点解释。《悉昙三密钞》卷上之下说:

《大日经》、《金刚顶》、《文殊问》、《华严续刊定记》、义净《寄归传》、《大悉昙》、《字母释义》、全雅《悉昙章》等(u)(ū)后(e)(ai)前安之,此有添文补污,谓二字,(i)(ī)二字异形,是加点为二字,故云添文。又(u)(ū)二字半体,是竖书之为

二字,似补污字,故云补污。 [53]

按“污”字指ū,慧琳即如此音译。 [54]

第二个问题,“中天音旨”,以后专文讨论。

第三个问题,“龟兹国胡本文字”。饶宗颐先生有专文讨论这个问题:《慧琳论北凉昙无谶用龟兹语说十四音》(见上引书)。饶先生说:

慧琳以师承关系,排斥东天本,故以十四音取鲁流卢娄四助声者为谬。据其所言,最先依龟兹文定十四音而有取于此四助声者,实始于北凉玄始四年之昙无谶。罗什生于龟兹,故其梵本亦用鲁流卢楼四字,与昙无谶同为东天本。惟后代龟兹文字母实不曾用鲁流卢娄,诚如慧琳所言,其元音字母只有(ṛ)一名而已。

我在这里想补充几句。在龟兹地带,实有两种婆罗谜字母,一供吐火罗语B(龟兹语)使用,除ṛ外没有其他流音元音;一供梵文写本用,有四流音元音。

第四个问题,十四音和十二音的关系,这在上面三中已经解决了。

第五个问题,慧琳为什么慨叹,下一章谈。

第六个问题,暗(aṃ)、恶(aḥ)二声。这个问题上面三中已经有所涉及。中天本有此二字。Lalitavistara中和玄奘《大唐西域记》“四十七言”中都有。

第七个问题,只有“高才博学,晓解声明”者才能使用四字,下一章谈。

五 关键所在

把上面要谈的问题都交待清楚以后,最后到了要画龙点睛的时候了:在上面那些看似极为复杂的现象的背后,究竟隐含着什么机密?

我想谈下面几个问题:

(一)四字的特殊性

在我上面的论述中,无论是在印度,还是在中国,四字都有其特殊性。Bühler虽然讲到中国传说:四字是后来发明创造的,又引用了Lvi的意见,参阅上面注 [18] 和 [19] 引用的资料;但是他并没有进一步阐述。我先引用一些资料,然后加以说明。

《悉昙藏序》:

然此义本是外道小乘之解。故曼陀罗禅师传云:此是外道师名叶波跋摩,教婆多婆呵那王,以后四字足为十四。以王舌强,故令王诵此字。边海昆仑未体此旨,亦习外道之气。乃至彼国小乘学者亦复如是。故亦斥之,以为不正。 [55]

羡林按:Bühler提到的Lévi意见,即来源于此。惟王名中的“婆”字系“娑”字之误。

《悉昙藏》卷七:

有解云:以此四字足前为十四音。此是摄婆跋摩外道师,教婆多婆呵那王。何故教之?旧云:彼王舌强,故令王诵此字。 [56]

羡林按:与上一条同,“婆”仍需改作“娑”。

淳祐《悉昙集记》卷中:

次弹谢公,以后四字足之音,此是外道师名叶波跋摩,教沙(波)多婆呵那王,以后四字足为十四音。实非音也。何以知之?此曼陀罗禅师传述彼事,文云:边海昆仑未体此旨,亦习外道之气。乃至彼国小乘学者亦复如此。故不得以后四字足也。 [57]

羡林按:这同第一条同一来源。“沙”字是正确的。

以上三条讲的实际上是一回事,这就是:把四字补上,成为十四音,是南天外道干的事。这十四音是: ,aṃ和aḥ被排除了。现在的梵文语法书都是这样讲的。但是一部分和尚,包括慧琳在内,却认为大有问题。外道(婆罗门)带头,小乘僧人也跟了上去。这件事发生的地方是在南印度,还有昆仑(扶南一带)。

,aṃ和aḥ被排除了。现在的梵文语法书都是这样讲的。但是一部分和尚,包括慧琳在内,却认为大有问题。外道(婆罗门)带头,小乘僧人也跟了上去。这件事发生的地方是在南印度,还有昆仑(扶南一带)。

这里面隐含着一个沙门同婆罗门的矛盾,其中又有大乘与小乘的矛盾。

其他一些材料也透露同样的信息:《悉昙藏》卷一说:

《道暹记》云:童蒙所不习学者,如前颉里(ṛ)等四字,始教童蒙,多不习学。……《行满记》云:童蒙所不习学者,一体三宝,示现破僧,是菩萨事也。……《三藏传》云:颉里等四字者,西方好文章者之所加也。 [58]

《悉昙藏》卷二说:

后之四字,世所希用。 [59]

慧琳也说:

(四字)未曾常用。时往(?)一度用补声引声之不足。高才博学,晓解声明,能用此四字;初学童蒙及人众凡庶,实不曾用也。 [60]

这些资料都说明,四字是“博学多才”、“好文章”的婆罗门使用的。童蒙和“人众凡庶”老百姓是不使用的,他们使用的是俗语。

因此,这里面又隐含着一个婆罗门使用的梵文与老百姓使用的俗语(Prakrit)的矛盾。

(二)语言矛盾

这要从佛祖的“语言政策”谈起。释迦牟尼生在尼泊尔境内,但一生大部分时间是在印度摩揭陀——巴特那一带中、东天竺地区——游行说教。他反对使用梵语,但并没有规定任何经堂语,他让僧人使用“自己的语言” [61] 。他自己说的是古代半摩揭陀语,属于俗语体系。估计有一种原始佛典(Urkanon),是用这种东部俗语写成的,以后逐渐梵文化,变成混合梵语,到了大乘就完全使用梵语了,公式如下:

俗语——梵文化的混合梵语 [62] ——梵语。

佛教的对立面,包括婆罗门、政府部门等等使用梵语。后来有一个阶段,俗语抬头。公元后笈多王朝前又来了一个“梵语复兴”。也用公式表示:

梵语——俗语——梵语

到了慧琳以前以后的时期,语言矛盾的根源只能这样从历史发展的角度去追溯。

(三)慧琳与昙无谶的矛盾

现在来谈二人间的矛盾。

根据我在上面的叙述,我认为,慧琳与昙无谶的矛盾是三重的:沙门与婆罗门的矛盾、大乘与小乘的矛盾、俗语与梵语的矛盾。

到了慧琳时代,印度佛典语言基本上都已是梵语,处在上面第一个公式的第三阶段上。但是,否定婆罗门的旧的传统依然存在。慧琳自认为是站在大乘立场上的,但不理解佛典语言的发展规律。矛盾就由此产生。导火线在慧琳的那一段话中已经说得清清楚楚:一个是“误除暗、恶两声”,一个是“错取鲁、流、卢、楼”四字。aṃ和aḥLalitavistara和其他早期佛典有,玄奘的四十七言中也有。而昙无谶却“误除”了。因此慧琳就大为慨叹。四字的关键,一个是存废问题,一个是发音问题。慧琳要“废”,而昙无谶却“存”,即所谓“错取”。因此慧琳又大为慨叹。还有一个发音问题。昙无谶用鲁流卢娄四字。慧琳却说:“此经遂与中天音旨不同。”不同之处何在呢?我在上面曾经谈到,中天的发音属于-i派。而昙无谶却同鸠摩罗什、谢灵运等属于东天派,发音收-u音。慧琳显然属于正统的中天派,所以就大呼“不同”了。

总之,慧琳在那一段话中高呼:“哀哉!已经三百八十余年,竟无一人能正此失。”他是想排除异端,卫护圣教的。如果不用我上面的解释,他同昙无谶的矛盾几乎是无法理解的。

最后,我还要着重指出一点来:慧琳在一部分问题上实际上是错怪了、冤枉了昙无谶。昙无谶之所以取鲁流卢娄四字,原因是,他只是翻译《大般涅槃经》,而不是撰写。梵文原本有此四字,法显和慧严等的译本可以作证,他怎么能任意删掉呢?我这样说,并不是想把上述所有的矛盾都抹掉。即使如此,其他的矛盾还是照样存在的。

1990年11月21日写毕

注释:

[1] 《大正新修大藏经》(以下缩写为 )54,470a—471a。

)54,470a—471a。

[2] 黑龙江人民出版社,1989年,哈尔滨。

[3] 香港中文大学中国文化研究所,1990年。

[4] An Essay on the History of Sanskrit Studies in China and Japan ,July 1956,Nagpur,India。

[5] 此点饶宗颐先生已畅言之,见上述书,页100。

[6] 上述书,页110。

[7] 乙、力是两个汉字,翻译梵文ṛḷ,自无不可。但是,在我广泛阅读的过程中,这二字又似乎可能是梵文流音元音的一种写法,比如这后二字有的书上就写得与汉字乙字极为相像。 84,389b;408a。

84,389b;408a。

[8] 唐朝,赴天竺求法的高丽高僧颇不乏人,有一部分可能是直接传入的。

[9] W. S.,Allen,Phonetics in Ancient India ,1965,Oxford University Press.

[11] W. S.,Allen,Phonetics in Ancient India ,1965,Oxford University Press,页61—62。

[12] Hermann Hirt,Indogermanische Grammatik,TeilⅡ,Der indogermanische Vokalismus,Heidelbrg 1921§18. 参阅同书§25.

[13] W. Geiger und E. Kuhn,Grundriss der iranischen Philologie ,I. Band,I. Abteilung,Strassburg 1895—1901§267,269;Christian Bartholomae,Altiranisches Wörterbuch,Strassburg,1904,p. XXIII.参阅Jakob Wackernagel,Altindische Grammatik ,I. Lautlehre Göttingen,1896,§ 29.

[14] 上引书,§29。

[15] 同上书,§31。

[16] 参阅金克木《梵语语法〈波你尼经〉概述》,见《印度文化论集》,中国社会科学出版社,1983年,页245,252。

[17] Wilhelm Geiger,Pāli ,Literatur und Sprache,Strassburg 1916,§12.

[18] Georg Bühler,Indische Palaeographie ,Strassburg 1896,§1.

[19] Georg Bühler,Indische Palaeographie ,Strassburg 1896,§24,7。

[20] Strassburg,1900.

[21] Leben und Lehre des Cākya-Buddha ,herausgegeben von Dr. S. Lefmann,Halle a. S. 1902.

[22] 同上书,页127。梵文为akāraṃ ākāre ikāre īkāre ukāre ūkāre ekāre aikāre okare aukāre aṃkāre aḥkāre。

[23] 参阅上面关于Lalitavistara 的论述。

[24] 《文史知识》1991年第2期。

[25]  12,413a—b。

12,413a—b。

[26] 同上书,12,653c—654b。

[27] 同上书,12,887a—b。

[28] 出现的地方依次为: 12,414a;655a;888a。

12,414a;655a;888a。

[29] 《饭田利行博士古稀记念东洋学论丛》,东京,1981年。

[30] 见注[3]提到的书,页23—28《论悉昙入华之年代与河西法朗之“肆昙”说》。

[31] 同上书,页44。参阅马渊和夫,上述书,ⅠⅡ有关章节。

[32] 上引书,页20。

[33] 英国伦敦大英博物馆藏敦煌写卷,斯坦因第1344号,原题《鸠摩罗什法师通韵》。过去中国学者刘铭恕曾摘录过。饶宗颐先生作《鸠摩罗什〈通韵〉笺》,见前引书,页39—60。马渊和夫巨著中没能利用。

[34] 上引文,页43。

[35]  50,367b。

50,367b。

[36] 谢灵运著《十四音训叙》,中土久佚。安然《悉昙藏》中保留了一些大谢的话,弥足珍贵。

[38] 马渊和夫,上引书Ⅱ,页3作“治城”,与 同。

同。

[39] 参阅饶宗颐的解释,上引书,页105。

[40] 卷上之下, 84,734a。

84,734a。

[41] 上引书,页32。其中一项与上表重复,因此删掉。

[43]  84,407a—415c。

84,407a—415c。

[44]  84,734b。

84,734b。

[45]  84,721b。其中大师和慈觉二人既列入中天,又列入南天。

84,721b。其中大师和慈觉二人既列入中天,又列入南天。

[49]  84,411b。“

84,411b。“ ”字作“標”,疑误。

”字作“標”,疑误。

[50] 同上,412a。

[51] 同上,412c。参阅饶宗颐,上引书,页166。

[52] 同上,381a。

[53] 同上,734b。参阅同书365c;380c;387a;674c。

[54] 同上书,54,470a。

[55] 同上书,84,365c。

[56] 同上,443a。

[57] 同上,483c。

[58] 同上,373a。

[59] 同上,377c。

[60] 参阅上面二。

[61] 参阅季羡林《原始佛教的语言问题》,见《印度古代语言论集》,中国社会科学出版社,1982年,页402—411。

[62] 佛教早期的一些经典,比如Lalitavistara 、Mahāvastu (《大事》)、《妙法莲华经》等等,就是用混合梵语写成的。