同书引《地理备要》:

美诗哥国,一作墨西科……土产……甘蔗……

同书引《外国史略》:

麦西可国……由中国所织之丝缎,每年有数船到。

这里没讲到产蔗糖,但讲到中国丝缎。

《地理志略》 〔42〕 一九:

美希哥国……论物产,出金、银、五谷、棉花、啡、甘蔗、蓝靛、多样果品。

中美五小国

同上书二〇:

中亚美利加内有五小国,名瓜第玛拉(危地马拉)、很度拉斯(洪都拉斯)、尼嘎拉瓜(尼加拉瓜)、散撒勒法多(萨尔瓦多)、革斯达利嘎(哥斯达黎加) 〔43〕 ……论物产,棉花、啡、烟叶、白糖、蓝靛、多样果品。

《地球说略》三〇:

跨的马拉,在南北亚美理驾相连之处……所出土产,有五谷、棉花、金、银、青黛、木料、药材、百果、白糖等。

西加勒比海诸岛国和东加勒比海诸岛国

《瀛寰志略》卷一〇:

北亚墨利加之南,南亚墨利加之北,细峡相连,自西北而东南,作湾环外向之势。其东北有大小数百岛,星罗棋布……所产者:棉花、酒、白糖、加非、可可。

《万国地理全图集》 〔44〕 二九:

亚默利加西海之隅,群岛棋布……出白糖、酒、珈啡、珂珂子、棉花等物。

《地球说略》 〔45〕 三〇:

南北两亚美理驾之间,有数海岛,总名西印度群岛……又棉花、白糖、冰糖、啡、盐、火酒、香料,亦皆精美。

《外国史略》 〔46〕 五五:

南默利加海隅内,洲屿棋布……所产惟糖、加非、南果、棉花……买黑奴来此代耕。

这里值得注意的是,此地种蔗制糖,是利用黑人的劳动力。

《地理全志》 〔47〕 三五:

西印度群岛……土产五金、水银、珠宝、加非、糖、靛饼等物。

《地理志略》 〔48〕 二〇:

西印度……多出白糖、糖浆、酒、咖啡、棉花、烟叶、果品等类。

《海国图志》卷七〇引《外国地理全图集》和《外国史略》,文同上,不具引。

下面分别谈一谈归入这个大的地理范围以内的几个岛国的情况:属于西加勒比海的有古巴和牙买加;属于东加勒比海的有海地。

先谈古巴。

《瀛寰志略》卷一〇:

西班牙属岛曰古巴……居民七十万,内黑奴二十八万。产白糖、加非、酒、烟、金、银、铜、铁、水晶、吸铁石。每年运出之货,值二千万圆。

黑人在居民中占得比例不小,这与产白糖有密切联系。

《万国地理全图集》二九:

西班牙国在此洲内所属之古巴……所运出之白糖、烟、咖啡等货,一年共计银二千万圆。

下面也讲到黑人数目,与《瀛寰志略》完全相同。

《外国史略》五五:

古巴岛……居民七十三万口,黑奴居三分之一……运出之白糖二十五万石。

《地理全志》三五:

古巴……其地鬻奴甚多。

《地理志略》二〇:

论大城,古巴岛之省城,名阿法那,居民约二十二万。此城比天下各处多出白糖。

我现在专门介绍两部谈古巴的专著:一本是光绪六年(1880年)中国在古巴设总领事馆,后任总领事的顺德谭乾初所著《古巴杂记》(见《小方壶斋舆地丛钞》第十二帙);一部是继任总领事的武进余思诒所著《古巴节略》。这两部书都是根据亲身经历比较详细地介绍了古巴的情况。其中与种蔗造糖有关的记载很多。《古巴节略》说:

古巴地土肥沃,种植最宜。谷果花大俱备。唯地税繁重,必种蔗烟,方有利息……巡行所见,烟蔗外椰蕉诃子咖啡为多。

《古巴杂记》说:

地土丰腴,不须肥料而能生产,尤奇者,甘蔗一业,一种可留数载或十余载。其始也,将蔗分截,平放或斜插于地。初年下种,次年收割。其收成之丰歉,视雨之多寡。每年除芟草割蔗外,不用粪草,不须人工。

这种种蔗技术可能由西班牙人直接从欧洲传来。《古巴杂记》又说:

种植以蔗烟架啡粟椰子百果等物为最美。贸易以糖烟为大宗……兹就光绪四年(1878年)之出口货物登录,约略测其大数,均以实银申算,以昭划一。糖六十五万八千八百六十七桶(每桶约一千六百磅),共值银四千五百二十六万四千四百四十三圆六角,又二十四万三千三百七十四箱(每箱约五百磅),共值银四百七十四万九千二百二十八圆三角,又三十一万三千四百四十七袋(每袋约五百六十磅),共值银三百八十一万五千二百五十八圆一角。

下面还有糖胶、蜜糖等。在这里“蜜糖”显然不是蜂蜜,而是糖的一种。糖是用桶、箱、袋来装的。最有意义的是关于制糖厂的记载:

糖寮大小不一(根据上面的记载,大小共有一千三百六十五所),而绞蔗制糖均用机器,移运则须火车。机器之大者,价值十余万金,小者一万数千金。火车铁路,大者二三万金,小者千数百金。小机器不过制粗糖糖胶之类。制法,始由机器将甘蔗压干取汁。其机有铁辘三枚,品字安放,形如圆竹,互相旋转。甘蔗由机顶而下,机转则蔗汁下流蔗柴中出。约用蔗十五斤,可制糖一斤。机底有渠,内置铁喉,蔗汁由喉内直流入糖镬,糖成则转置糖池,待冷入桶,贮于糖房。房下另设一池,俾桶中渗出之糖胶有所藏载。凡糖十二桶,可出糖胶一桶。如糖胶未经透出,则糖不能成团。故必先置之糖房十一二天,方可发售。此等糖以光绪九年前价值而论,每桶重约六十个亚罗巴(每亚罗巴约二十五磅),约值银三十五圆。糖胶每桶约值银二十二圆。至大机器较小机器大同小异,唯制法却有分别。其机可制各色沙糖冰糖等类,并可即制即售。每日出糖约有三十桶。此等糖每桶约值得六十圆,唯糖胶稍逊,每桶只值二十圆。

制造过程和价格都讲得很具体细致。制造过程可与上面讲过的美国制糖过程相比较,二者大同小异。中国制糖过程也有类似之处。

谁来经办这样的糖寮呢?谁在里面劳动呢?《古巴节略》说:“土匪未乱以前,欧洲诸国商人烟糖寮最多。逮匪平日,国苛敛横征,避乱去者遂不复至。现虽各海口仍有欧洲商人,大者贩运烟糖,开寮设肆日寥寥矣。华人散居大小埠,绵延千余里,佣工力作。”这就是说,原来办糖厂的是“欧洲诸国商人”,后来他们不干了,只从事贩运。而在糖厂里劳动的则多是中国华工,还有从非洲买来的黑奴。中国人什么时候来的呢?他们的待遇怎样呢?《古巴杂记》说:“华人之来始于一千八百四十七年(即道光廿六年)。合同以八年为期,每月工银四圆,期满任由自主。不料抵岸后,待之如牛马,卖入糖寮,每月工银给以银纸,期满复勒帮工。日未出而起,夜过半而眠,所食粗粟大蕉,所穿短褐不完。稍有违命,轻则拳打足踢;重则收禁施刑。或私逃隐匿,则致之死地,或交官工所,迫作苦工;或由官工所发售。狠毒苛刻,擢发难数。”这真是一部华工的血泪史!在那样苦难的岁月里,有华工的地方,到处皆然,古巴的糖寮恐怕还不是最残忍的地方。华工身处水深火热之中,被迫迷信神灵。洋神大概是不会祐助华工的,剩下的只有中国神。《古巴节略》说:

匪乱时,一糖寮入名匪籍。日兵(注:西班牙兵)围执之,将及华工,突见赤面绿袍、执大刀巨神护之,得免。于是皆知为武圣显灵。

在这一段神话中包含着多少酸辛啊!华工被逼,只有幻想祖国的关公飞越浩茫大洋,救度苦难了。

再谈牙买加。

《地理志略》二〇:

论国政,古波二岛为日斯巴尼亚国所属。乍美嘎并数小岛归英国属。

“乍美嘎”,即牙买加。这里没有讲产糖,因为前面谈西印度时已经谈过了。

《地理全志》三五:

一曰牙卖加岛……土产五金、晶石、烟、糖、药材、青黛、木料、棉、果等。

《万国地理全图集》二九:

英国在此洲内所据之岛,如牙买加,有山下溪涧灌溉田土,其农甚盛。

“农”中包括种植甘蔗。

现在谈东加勒比海的海地。

《外国史略》五五:

最大之岛曰海地,昔属佛兰西……当佛国摄权之际,运出加非、白糖数百万两。

海地产糖之多,可以想见。

我现在按照《外国史略》的办法把几个大岛在这里介绍一下。《外国史略》说:“贵港屿,亦属是班牙(西班牙)……所出者木料、白糖、绵花、粟,并加非、胡椒、烟、树膏。”下面接着是七所英人所据之岛,“别有他洲所据”:牙买加岛、巴哈马群洲、拉巴实等屿、安地吴亚等岛、路齐亚岛、三位岛、北母他(北慕大)等洲。关于北慕大,《外国史略》说:“此岛丰硗不一,产白糖加非等。”

关于西印度群岛就介绍这样多。

南 美

全洲情况

《地理志略》二〇:

南亚美利加,在西半球之东南,约六千二百万方里……田产五谷、白糖、啡、棉花、蓝靛、各色果品。

哥伦比亚

《海国图志》卷六七引《地理备考》:

哥伦比亚国……田土极腴,谷果最丰。

产品里面没有甘蔗和白糖。但是,哥伦比亚确实是出产白糖的。

《万国地理全图集》二七:

北地称白可仑比亚……地出珈啡、白糖、烟、靛等物。

《地理志略》二〇:

哥伦比亚,在南亚美利加之西北界内……论物产……出产啡、棉花、甘蔗等类。

《海国图志》卷六七引《地理备考》、《外国史略》等没讲到出白糖。同书卷引《职方外纪》:

南亚墨利加之北曰金加西腊……土产白糖、烟叶、靛。

根据《瀛寰志略》卷一〇:“明弘治十五年(1502年),西班牙遣其臣可 (哥伦布)寻新地,先取此上(可仑比亚)建三部,曰新加拉那大(金加西腊即新加拉那大之讹)。”可见所谓“金加西腊”,即哥伦比亚的一部分。

(哥伦布)寻新地,先取此上(可仑比亚)建三部,曰新加拉那大(金加西腊即新加拉那大之讹)。”可见所谓“金加西腊”,即哥伦比亚的一部分。

厄瓜多尔

《瀛寰志略》卷一〇:

构兵八年,西班牙不能克服,遂自立为可仑比亚国。道光十一年(1831年),仍旧三部,分为三国,曰新加拉那大,曰厄瓜多尔,曰委内瑞辣……地产加非、白糖、烟叶、靛饼。

《外国史略》五三,讲的是同上面差不多,只是把道光十一年改为道光十年。

《地理志略》二一:

哀瓜多……论物产与哥伦比亚同。

委内瑞拉

参阅上面《瀛寰志略》的记载。《外国史略》五三,先讲到可仑比,然后说:

其东北方威尼稣拉国……地分四部十郡,就地高下种麦并加非、白糖等货。

《海国图志》卷六七也讲到哥伦比亚,道光十一年,分为三国,不相统属。其中之一是委内瑞辣国,土 产丰,但没有讲到甘蔗白糖。

产丰,但没有讲到甘蔗白糖。

《地理全志》三六:

委内瑞辣,在南亚墨利加北……土产,五金、药材、木料、靛胶、糖、烟、棉、牲畜、海牛、鳄鱼、大蛇、发电气鳝等。

《外国史略》五三讲到:“其西南黄道地方,即厄瓜多尔国。”但没有讲到出产。

圭亚那

现在的圭亚那、苏里南和法属圭亚那,原来作为一个地理整体,名曰圭亚那,被英、荷、法三国占领,荷兰占领的部分叫苏里南。从蔗糖生产的角度来看,仍然可以当做一个地理整体来处理。

《万国地理全图集》二九:《海国图志》卷六八引同书:

荷兰亦开新地,名曰苏里南,在水泽之中,出白糖、珈啡等货……英国北夺荷兰地而居之,沆茫泥地,亦出白糖、珈啡等货。

《地球说略》三一:

器亚拿,在南亚美理驾之北……所出土产,橹穄、花椒、棉花、白糖、啡、青黛等。

《外国史略》五五:

英国所属之危亚那国……土甚肥,出白糖、加非各物……荷兰所据之地曰苏里南。

《地理志略》二一:

基阿那……论物产,出白糖、啡、蓝靛、棉花、香料等类。

《地理全志》三六:

瓜阿那……其东土曰法之瓜阿那……中曰荷之瓜阿那……西曰英之瓜阿那……土产白糖、加非、棉花、香料、豆蔻、胡椒、药材等。

秘 鲁

《瀛寰志略》卷一〇:

秘鲁(或作庀鲁,一作孛露,又作伯路,又作北卢),南亚墨利加名国也……其物产,金银之外,兼产铜、铅、水银、胡椒、甘蔗、棉花、药材、树胶、颜料、香料。

清崔国因《出使美日秘国日记》 〔49〕 七八:

(光绪十七年,1891年,二月初四日)秘鲁全国……其出产以糖为大宗。

《万国地理全图集》二七:

伯路国……内地则五谷丰产,但居民不务农,专开金银山矿。

这里没有产糖的记载。

《外国史略》五三:

伯路国,一作孛露,又作北卢……又出水银、铜、胡椒、棉花、西米、药材、白糖。

《地球说略》三一:

比路,在南亚美理驾之西……所出土产,五谷、棉花、金、银、铜、锡、颜料、白糖、药材,内有一药,善治疟疾。

玻利维亚

《海国图志》卷六七引《地理备考》:

高北卢亦孛露之分国,一名破利威国,又作波里维亚,在美里加州南区之西……田土互异,东方膏腴丰产。

这里没有讲到产白糖。同书引《外国史略》:

破利威国,一作波里维,即伯路之分国也。

后面也没有讲到产白糖。但在魏源的按中说:

案破利威在秘鲁之南……虽兼产铜、铅、水银、胡椒、甘蔗、绵花、药材、颜料、香料,而利权归他人。

《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一五引《外国史略》,与《海国图志》同。

《地理志略》二二:

波利斐亚……论物产,金银甚夥,而掘取者不多。山地多种五谷,洼田多出啡、白糖。造物多织棉花布。

巴拉圭

《瀛寰志略》卷一〇:

巴拉圭(或作巴拉乖,又作巴拉吾爱),南亚墨利加小国也……产牙兰米、甘蔗、棉花、蓝靛、烟叶、蜂蜜、大黄、血竭、桂皮,又产土茶,啜之能醉人。

《海国图志》卷六八,引《地理备考》:

巴拉乖国,在美里加州南区之中……其地膏腴,产谷、果、草木、大黄、血竭、桂皮、甘蔗、蓝靛、绵花、烟叶、茶、蜜、牙兰米等物。

《地球说略》三二:

巴拉怪在南亚美理驾之中……所出土产,烟叶、蜜糖、棉花,又产土茶。

巴 西

《瀛寰志略》卷一〇:

巴西(一作巴悉,又作伯尔西,又作巴拉西利,又作布拉热尔),南亚墨利加大国也……产棉花、白糖、烟叶、加非、可可(二物果名可代茶饮)、红木、牛皮、药材。

《万国地理全图集》二八:

巴悉国,一作伯西尔国……其国出红木、珈啡、棉花、白糖、药材、牛皮、烟焉。

《地球说略》三三:

巴西在南亚美理驾之东……所出土产金沙、金钢钻、宝石、甘蔗……

《外国史略》五四:

巴悉国,一作伯西尔……物产最盛者为白糖、加非……地虽肥饶,百姓惟牧羊、牛,种甘蔗,不种五谷。

《地理志略》二一:

巴西,在南亚美利加东界之内……出产白糖、啡、棉花、白米、药材。

《地球全志》三七:

巴西,在南亚墨利加之东……田土肥饶,地利厚甚,百谷皆宜,农作不力。

这里没有讲到出产白糖。

《出使美日秘国日记》:

(光绪十九年,1893年,四月十五日) 巴西土产以茄非、树胶、糖为大宗。

下面讲到各咖啡厂(茄非寮)急需工人。以前使用黑奴,不堪虐待,逃入深山。后来又招徕德意两国之民。他们来了以后,不愿干活,另谋生计。于是就想到中国来招华工。这里讲的是咖啡厂,糖厂是不是也这样子呢?估计是的。同书光绪十七年二月初九日记讲到巴西白糖运入美国。

乌拉圭

《瀛寰志略》卷一〇:

乌拉乖,在巴拉圭之南……旧本拉巴拉他地,后为巴西所夺,名曰昔斯巴拉的那。道光六年(1826年),部人畔巴西,自立为国。

这里没有讲出产白糖。上面引用的很多书里面,没有立乌拉圭专条,大概都把它包容在拉巴拉他条内。现在没有拉巴拉他这样一个国家了,现在的名字是阿根廷。但是,当年它确实存在过,而且看样子还是一个比较有影响的国家,因此我在这里为它立一专条。

拉巴拉他(阿根廷)

《瀛寰志略》卷一〇:

拉巴拉他(一作孛腊达,又作巴拉大河,又作由乃的朴拉文士士),在智利之东,隔以安达斯山。北界玻利非亚,东界巴拉圭、乌拉乖,东南距大西洋海,西南界巴他峨拿。

这里没有讲出产。

《地理志略》二二—二三:

阿很第那(阿根廷)……论物产,五谷、棉花、白糖等类。

这里提到了阿根廷的名字,这在当时的汉籍中是很少见的。

《海国图志》卷六八引《地理全图集》:

拉巴拉他国,由治理国(智利)东延至大西洋海……内地尚有国曰巴拉吴爱,即巴拉乖(一作巴拉圭)之异名也。

同书卷引《外国史略》:

银国,一名拉巴他国,东南连巴他峨尼,北及破利威,东连巴拉涯、乌路危等国,西连治利。

这里对拉巴拉他国的地望说得非常清楚。这正是现在的阿根廷地方。《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙,册一四引《万国地理全图集》上面已引用。同上书编帙册一五,引《地球说略》,也讲到拉巴拉他,没有讲生产,不再引用。《海国图志》卷六八引《地理备考》:

巴拉大河国,又曰阿尔仁的纳,在美里加州南区。

所谓“阿尔仁的纳”,也就是阿根廷的另一个译法。

南美洲种蔗造糖的情况就介绍到这里。

我在上面根据中国的典籍,对欧洲、非洲和美洲种蔗产糖的情况描绘了一个大体的轮廓,提供了一些有用的资料。我已经说过,我有意不采用欧美学者提供的材料;在上面的叙述中,他们的著作我一部也没有引用。这种做法当然会有它的缺点:看起来不够全面。但是这个缺点是很容易弥补的,只须翻一翻欧美学者的著作就行了。反之,如果我大量引用他们的著作,我这篇文章势非写成一本书不可。那样既增加了重复和抄袭,也不能突出中国典籍的意义和重要性;而且,我还相信,中国典籍提供了一些欧美学者著作中找不到的材料。

仅仅从上述中国典籍的资料中,我们已经能够了解到很多的东西。我曾多次强调,我注意的重点是文化交流,其中也包括物质生产,是最广义的文化交流。我注意国与国之间、地区与地区之间的文化交流,在谈种蔗造糖的问题时,也是如此。在下面,我想根据这个观点谈几个问题。

一 种蔗造糖的技术以及糖本身的交流

种蔗造糖的技术一般说都是首先在地球上某一个地区或国家发明出来,然后慢慢传入其他地区或国家,决不会在所有地区同时出现。人类文化发展的规律就是这样。文化总是要交流的,不交流的文化是不存在的。在上面介绍的资料中,这样的例子多得很。

首先,欧洲人种植甘蔗很可能是阿拉伯人传进去的,用蔗浆造糖当然是甘蔗传进去以后的事情。至于用莱菔造糖看来是欧洲人,特别是法国人和德国人的发明创造。美洲的甘蔗是从欧洲移种的,上面介绍美洲全洲情况时,曾引用英国慕维廉所著《地理全志》,里面说:“近自欧罗巴移种甘蔗。”什么叫“近”呢?慕维廉书中讲到咸丰十年(1860年)天津开埠通商的事,此书必成于此后。根据一般的说法,哥伦布把甘蔗传到美洲(16世纪初),那么所谓“近”恐怕也不会太近了。不管怎样,美洲自欧洲移种甘蔗是历史事实,无可怀疑了。《瀛寰志略》卷九,也讲到美洲甘蔗自欧洲移种。

欧洲有许多国家,由于地理条件,不能种植甘蔗,又不了解利用莱菔制糖,吃糖全靠输入,意大利、俄罗斯、北欧一些国家,都是如此。中国向英国输出白糖、冰糖和糖果。美国从西班牙和巴西运糖入口。

但是白糖的交流并不是单行线,并不是单纯的输出或者输入,有时候同一个国家既输出白糖,同时又输入白糖,比如英国和美国都有这种情况。这看起来似乎有点不容易理解,似乎是矛盾的。实际上,毫无矛盾。这与炼糖技术水平在一些国家之间有差异有关,我将在下面再谈这个问题。

二 中国在交流中所起的作用

根据我们现在能掌握的材料来看,中国既不是甘蔗的原生地,也不是熬糖技术的发明者。但是,我们在熬糖技术的传播和提高中,却起了极其重要的作用,特别是在亚洲,更是如此。在亚洲的情况,属于本文范围以外,我在这里不谈。在欧、非、美三洲范围内,中国白糖曾运到了许多国,比如英国等地。俄国和美国可能也输入过中国的白糖。

三 在技术水平方面各国互相补充

在交流过程中,各国技术水平有差异,这是很自然的事。这不但不会阻碍交流,而且能促进交流,它能使国与国之间取长补短,互相补充,互相帮助,结果大大有利于技术的提高和人民的享受。

比如英国,它既不能种植甘蔗,好像也不利用莱菔制糖。它从国外输入比较粗的糖,利用自己比较先进的技术,予以加工。“英人磋磨之,乃精且白”,质量变细了,颜色变白了,然后再提供给自己人民食用,或者输出国外。

又如美国,它一方面产糖,另一方面又进口红糖和冰糖。冰糖容易理解,可能是美国不生产这种东西。什么叫“红糖”呢?很可能是比较粗的、颜色还没有变白的初步制成的糖。进口以后,美国把它加工成为既精且白的糖,就是所谓“工作”。李圭《东行日记》讲到,美国“专购各国青赤糖”,加工处理。所谓“青赤糖”,也就是“红糖”。美国从西班牙和巴西进口糖,恐怕都属于这个范畴。

四 非洲黑奴所起的作用

贩卖黑奴是欧洲新兴殖民主义国家的一项惨无人道的罪行。贩卖者的用意或者动机,无非是为了个人私利。但是被贩卖到美洲去的黑奴却促进了新大陆的开发。坏事中隐含着好的作用。历史的辩证法往往如此。《外国史略》说:“(西班牙)买黑奴来此代耕。”“此”指的是加勒比海群岛。“代耕”里面我想一定也包含着种植甘蔗。《瀛寰志略》卷八中讲得非常明确,黑奴被贩运到美洲以后,从事于“灌园、耕田、种加非、造白糖”。今天这一带的许多国家,比如说古巴,国家收入很大一部分靠出口白糖。如果没有黑奴的劳动,能形成这个局面吗?黑奴的贡献是无法泯灭的。

五 华工的作用

和非洲黑奴有同样命运、起同样作用的是中国的华工。在旧社会那种暗无天日、水深火热的封建统治下,中国劳动人民在故土无法谋生,只有背乡离井、飘洋过海到海外去求生存。华人的足迹几乎遍布全世界,其中也包括美洲。在这个过程中,西方殖民主义者也同样诱骗了中国华工。只有一点微小的区别:黑奴从一开始就像牲畜一样被装运到了美洲,而华工则在开始时还不像牲畜,诱骗到了美洲以后逐渐沦为牲畜。因此,华工虽没有华奴之名,却有华奴之实。他们被骗到了美洲以后,干的活同黑奴差不多。上面我曾引用《古巴节略》中的记述,谈到华工在“糖寮”中工作的情况,这里不再重复了。总之,在开发新大陆方面,华工的功绩也是永远不会磨灭的。

六 甘蔗原产地的问题

在世界各国研究糖史的学者中,甘蔗的原产地是一个颇有争论的问题,我在《糖史》的另一章中专门讨论这个问题,这里暂不详谈。我只想提出一点来。有人主张拉丁美洲是甘蔗的原产地。但是,根据我上面叙述,这个说法是站不住脚的。拉美的甘蔗是从欧洲移种过来的,决不是什么原生。

七 造糖原料问题

在过去,一般人的想法是,造糖离不开甘蔗。这种想法有一部分道理,中国古代从汉代以后制糖都是利用甘蔗,唐太宗派人到印度去学习的也是用蔗浆熬糖的技术。到了近代,欧洲的法国和德国利用莱菔制糖,我在上面已有详细的介绍。今天,从全世界范围来看,甘蔗熬糖与莱菔制糖并列,各国皆然,我们中国制糖也不例外。

但是,甘蔗和莱菔并不是全部的制糖原料。我在上面已经说到,美国利用枫树造糖,每年甚至能产糖数千石,可见数量之大。利用枫树熬糖的技术过程,我们不清楚。在其他国家似乎还没有发现同样的情况,连以枫树为国树的加拿大,也没有发现。有朝一日,也许会发现的。

八 制糖技术

我在我准备写的《糖史》中将详细介绍中国古代制糖的技术过程。在本文中,上面我曾详细引用了李圭《东行日记》中有关美国制糖技术的描写,以及《古巴杂记》中关于古巴制糖的方法。时代不同,地点不同,三种方法虽不完全一模一样,总的程序是一致的,连熬糖设备也大同小异。这是什么原因呢?我想,三个国家,在不同的时代和地区,各自摸索造糖的技术,大概经过了不知道多少次的成功与失败,最后摸索出这么一套工艺规程。因为它符合客观规律,所以才被规定下来。客观规律不能在三个国家,分成三种,而只能有一种。三个国家制糖技术过程大体相似,就是这种客观规律的反映。

我从对欧、非、美三洲的种蔗造糖的过程中得到的想法就是上面这几点。

1987年1月15日写完

注释:

〔1〕 Geschichte des Zuckers,Berlin 1929.

〔2〕 The History of Sugar,2 Vols.London,1949.

〔3〕 原文模糊。

〔4〕 原文模糊。

〔5〕 书中标题是《海客日谭》,光绪二年丙子(1876年)杪冬刻于石城。

〔6〕 《海国图志》卷四一引。

〔7〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册九。

〔8〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一四。

〔10〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一六。

〔12〕 同上书,册一五。

〔13〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十一帙。

〔14〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一五。

〔15〕 谢清高口述,杨炳南笔受,冯承钧注释,中华书局,1955年,第77页。《海国图志》卷五七引。

〔16〕 《海国图志》卷五一引。又见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十一帙册九。

〔17〕 见《小方壶斋舆地丛钞》第一帙。

〔18〕 见《小方壶斋舆地丛钞》第三帙。

〔19〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十一帙册九。

〔20〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十一帙册九。

〔21〕 见同上书编第十二帙册一五。《海国图志》卷五四引。

〔22〕 清同治四年(1865年)。《小方壶斋舆地丛钞》第三帙引此书作满洲七十一著《外藩列传》。《海国图志》卷五六引作《西域闻见录》,引文全同。

〔23〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一六。

〔24〕 见《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一六。

〔25〕 《海国图志》卷三三引。

〔26〕 《海国图志》卷三三引。

〔27〕 《海国图志》卷三四引。

〔28〕 《海国图志》卷三四,南利米加国条引。

〔29〕 同上书卷三六引。

〔30〕 见《小方壶斋舆地丛钞》续编第十二帙。

〔31〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一四,引《四洲志》讲到中非沙达卢根戈卢产蜜糖,可能指的是蜂蜜。

〔32〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一四。

〔33〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一四。

〔34〕 同上书编帙册。

〔35〕 光绪二年(1876年)版。

〔36〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一六。

〔37〕 同上书编、帙册一五。

〔38〕 《小方壶斋舆地丛钞》续编帙十二。

〔39〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一一。

〔40〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一六。

〔41〕 《小方壶斋舆地丛钞》正编第十二帙。

〔42〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一六。

〔43〕 认为这五国构成一个整体,好像是当时一个流行的想法。参阅《中亚美利加五国政要》,见《小方壶斋舆地丛钞》续编第十二帙。

〔44〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一四。

〔45〕 同上书编、帙册一五。

〔46〕 同上。

〔47〕 同上书再补编第十二帙册一六。

〔48〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一六。

〔49〕 《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙册一二。

第八章 南洋一带的甘蔗种植和沙糖制造

一 “南洋”一词儿的涵义

因为“南洋”这个词儿涵义比较笼统,先要对它作一番解释。

与“南洋”并行的还有“南海”一词儿。这个词儿至晚到了唐代已经颇为流行,高僧义净的《南海寄归内法传》,甚至连印度也包括在里面了。元代的《大德南海志》,地理范围也比较宽泛。冯承钧的《中国南洋交通史》 〔1〕 有一段话说:“今之所谓‘南洋’,包括明代之东西洋而言。东西洋之称,似首见《岛夷志略》著录,然至明代始盛行。大致以马来半岛与苏门答剌以西,质言之,今之印度洋为西洋,以东为东洋,昔日大食人亦以此两地为印度与中国之分界。然在元以前则概名之曰南海或西南海。兹编研究之范围,东起吕宋,西达印度西岸,阿剌璧(羡林按:即阿拉伯)海西岸诸地不录,安南、占城、缅甸、暹罗四国亦不著于编。”这意见同我们目前的想法和做法,不完全一致。我们今天分南亚国家与东南亚国家。至于理论难以说清,但既成现成的定论,我们只能遵守。因此,我不把印度包括在南洋范围内,本编另有专章谈印度。而越南、占城(今越南南部之地)、缅甸、泰国都属于东南亚国家范围,必须包括在里面。

宋、元、明、清几代讲南洋的书,几乎各有各的说法,我现在不去纠缠那些问题,这与我要研究的实质问题无关。我在这里使用的“南洋”一词儿是最广义的,东南亚国家当然都包括在里面,连我们平常所讲的“南洋群岛”,也包括在里面,甚至连南太平洋那些星罗棋布的岛屿,澳大利亚和新西兰除外,都包括在里面。甚至像夏威夷等无法归属的岛屿等,都在我的探讨范围以内。

最近刘迎胜先生写了一篇《“东洋”与“西洋”的由来》,见《走向海洋的中国人》,海潮出版社,1996年,第120—135页,请参考,我在这里不加以引用。

至于本章的叙述方法,仍然同本书第一编一样:以著作为纲,先一本本抄录有关蔗和糖的资料,随时有所感触,则用按语的方式写下自己的看法或观感或提醒读者应注意的地方。如有必要,则全书抄录后,加以综合,提出自己比较系统的意见。我认为,这样做,比以国别为纲来叙述要好得多。原因是,南洋一带国家林立,但是没有哪一个国家,像中国这样疆土比较——请注意,我只说是“比较”——固定,古今变化不大。而在南洋,则情况要复杂得多,有一些国家忽生忽灭,忽大忽小,变化令人莫测。决难以国别为基础,加以叙述。我现在以著述为基础,著述有古有近古。地名虽变,但地理位置则较固定,不像国家那样捉摸不定。只要我在综述中稍加点拨,读者自能明了。

二 唐宋以来关于南洋的记载的补充

这个问题,我在本书第一编中已经有所涉及。我在叙述个别的著作时,为了求全起见,我把有关南洋的蔗和糖的记述,都抄了下来。请参阅第一编有关章节和本编第一章:“第一编中已经提到过的有关第二编的内容。”这里一律不再重复。

但是,这不等于说,我在第一编所录的南洋资料,已经巨细无遗。我在那里对有些书,由于量太大,特别提到:将在第二编中有关章节中抄录。所以我现在必须加以补充。

我抄录资料的办法仍然同上面一样:先根据中外典籍抄录有关资料,有时也略加按语,但一般不加。等到资料抄完后,再归纳综合、分析、阐释,得出实事求是的结论。

1.《日用常谈》,署祭酒黄先生撰,嗣德十年正月吉日,有文堂藏版新镌(越南)。

| 食品 | 糖霜 罗糖矾 |

| 石糖 同上 | |

| 水精糖 同上 | |

| 飴 罗糖吉 | |

| 沙糖 同上 | |

| 稀糖 罗密汉 | |

| 胶牙飴 罗麦牙 |

2.《越南游记》,光绪三十一年。

东京 1884年属法:

出口……余则有糖、蔗、绵、木棉、加非、烟叶、草木药料。

安南 1787年法国开始经营。1884年6.6和约,全越归法保护:

出产者:米、薏苡、各项谷食、桑、桂、烟叶、糖、槟榔、木料、竹、树胶、加非、染色、各项草木药料。

柬埔寨 又名真腊。1863年认归法人保护:

内地宜耕耘,米外有槟榔、烟叶、糖、蔗、桑树、胡椒、薏苡、桂、咖啡。

法属越南海关税则摘录:

红糖块 十七佛郎(每百启罗)

西干糖果 每启罗 六佛郎

西湿糖果 每启罗 三佛郎

3.《越南辑略》,山左沙邱徐延旭编次。

在“土产”一章中多次引用《南方草木状》、《酉阳杂俎》等书;但没有提到甘蔗,殊可怪。

4.《八纮译史》,此书在本书第一编第十章“清代的甘蔗种植与制糖术”(一)材料来源3地理著作(12)已经介绍过。但抄录得不全。现补抄一点:

卷三 讨思来,古赤土国也。以甘蔗造酒,其味绝佳。

5.《探索越南历史中的科学技术》,第122页,越南社会科学出版社,河内,1979年:

约于二世纪,我国(按指越南)已经能生产糖,称为石蜜。到三世纪,石蜜成为地方朝廷珍贵贡品,而且得到吴王的赏识,起名为交趾糖。而在中国,直到七世纪唐太宗才派人去印度,考察制糖法。那个时期,越南手工业工人已经会制造许多种类糖:黑糖、沙糖、白糖、□糖、□糖等等,并且很出名。在十七、十八世纪时,西方人称赞越南糖是“印度地区最好的糖”。

羡林按:这位越南作者对种蔗和制糖的历史了解得非常不够。“二世纪”云云是根据中国的史料。至于“唐太宗”云云则完全昧于中国制糖术的发展过程。所有这一切,我在上面第一编中已有详细论述,这里无需重复。同许多其他技术一样,制糖术中也包含着文化交流的因素。作者对这一点似乎也是陌生的。

6.《四夷馆考》,缅甸馆:

头酒树,类棕,高五六尺,结果大如掌,土人以曲纳罐中,悬于树实下,割其实,流汁于罐,即为酒。或不用曲,惟取汁,熬之为白糖。其叶即贝叶。

暹罗馆 产甘蔗。

7.王芝《渔瀛胪志·缅甸语略》:

甘蔗曰姜,餳曰得嘉。

8.《缅甸国志》,光绪三十三年,学部图书局印行。

商业 外国入口之货,咸自孟加拉输入。以石油、硝、纸、石灰、漆器、棉花、绸、铁、刀、剑、铜器、地毯、糖、枸子等。

9.《英领缅甸史》,光绪三十三年印。

物产 甘蔗多植于屋之四周,共得三千一百七十九英亩。

商业 其进口者则槟榔、棉纱、磁器、刀、剪、米袋、铁器、棉花、绸缎、羊毛织物、生丝、酒醇、酒、皮酒、糖、烟等。

10.《缅甸新志》,同上。

农 艺甘蔗者十万又二十英亩(1898—1899) 1899年,艺糖蔗者四千八百四十七英亩。最重要之进口货为棉纱、棉丝及羊毛之织物、粗磁器、刀、剑、米袋、糖、烟、酒。 〔2〕

11.尤侗《外国竹枝词》 〔3〕 ,苏禄:

蔗浆酿酒啖鱼虾,

皂缦缠头水印花;

采得巨珠归汉阙,

何须径寸问灵蛇。

12.《皇清职贡图》:

卷一 苏禄:

煮海为盐,酿蔗为酒。

13.邹代钧《西征纪程》,光绪十七年。

羡林按:光绪十一年(1885年),刘瑞芬出使英、俄,邹随行。

二月二十一日己酉 船至西贡:

所产生棉花、烟叶、甘蔗。

二十五日 苏门答剌:

土肥饶,林木茂密、产丁香、加非。民多煮果为糖。(羡林按:不知何果?)

二十七日乙酉 尼科巴群岛之南:

居民煮果为糖。(也不知是何果)

14.张煜南《海国公余杂著》:

增益瀛寰近事 法人之灭越南

其地近海,陂泽所产,有:棉花、烟叶、甘蔗。凡有用之材木颇多,而以稻米为大盛。

15.张煜南《海国公余辑录》卷六《海国咏事诗》:

槟榔屿:

天气清和暖不寒,

园中果实亦奇观;

四时春作罗浮天,

甘蔗香蕉日上盘。

16.《清史稿》卷五二八,暹罗、南掌国(老挝):

其物产有五金各矿,稻田则有粳,有稬,多包谷,少粟麦,有靛青、漆、藤、竹、麻、棉、椰叶、桄榔、甘蔗、槟榔、豆蔻、烟叶、芝麻、花生,而松木、楢木尤多。

卷五二九 阿富汗:

其气候,高地多寒,近低地则热。物产:果木、棉花、甘蔗、烟草之属。

羡林按:《清史稿》也讲阿富汗产甘蔗。其意义我在其他地方已谈到。

17.《苏门答剌古国考》,法国费琅著,冯承钧译,中华书局1955年。

大食文波斯文记述 第56(75)页:

阇婆(Java)岛甚大。产香蕉、椰子、稻米、甘蔗、沉香……中有大山,晚喷大火,光耀十五程,日间喷烟。五程之内,无人敢行。此城(阇婆)之王,亦名阇婆,着金衣金冠,珍珠、宝石为饰。货贝上有王像。其王敬礼偶像。岛人祭神,拍掌唱歌。幼女聚舞神像之前。岛妇产女长大,盛服谒寺,寺祝师教之舞蹈。 〔4〕

18.Deerr《糖史》第十七章,夏威夷群岛 〔5〕 。

羡林按:按照政治标准,夏威夷群岛已被美国吞并,关于它的叙述应该归入本编第七章,不应该把它纳入南洋范围。但是我仍然把它放在这里,原因是:一、在地理上,它属于最广义的南洋范围,上面抄录南洋资料已经多涉及夏威夷,Deerr论及它的资料自不应例外。二、美国国旗上增加夏威夷这一颗星,是非正义的,不是什么光荣的行动。这个行动历史并不长,同甘蔗的种植不能相提并论。

夏威夷群岛,距大陆2100英里,居太平洋之中,共有八个住人的大岛,其中只有四个与制糖工业有关。诸岛都是大山,能耕的土地只有百分之七,都能种甘蔗。三个较小的岛屿,种蔗全靠灌溉,只有夏威夷岛,蔗田向风,甘蔗可以自然成长。

在这些岛屿上,据说到了公元600年才开始有人住。这些人是来自南太平洋的波利尼西亚人。他们把甘蔗带了过来。同在南太平洋一样,他们并不会制糖。当Cook船长于1778年初次来到此处时,居民尚把甘蔗当做蔬菜吃。根据记载,他用甘蔗酿造啤酒,船员们认为极不好喝。

在这些岛屿上,第一个制糖者是一个中国人。他于1802年在Lanai岛上建了一座石磨,第二年就带着他的磨房回到了中国。在此之后,Don Francisco de Paula Martin在岛上从1791年到1820年。他教夏威夷人艺术和手工,他引进了大量的植物和蔬菜。在他1819年2月25日的日记上,他说,他正在制糖。

第一次尝试大规模种蔗的是John Wilkenson,他于1825年来到这里,同省长Boki合作在Manoa河谷种蔗。1827年,他去世时,已有蔗田一百英亩。Boki继续干,把磨坊移至火奴鲁鲁。他把磨蔗坊租给一个辛迪加,这一批人改制rum酒,不再制糖。教会加以反对,说服国王毁掉蔗田。但小规模的经营,有的磨坊雇用中国人来主持,所产之糖首次运往大陆。教会中人继续经营。这时来了意大利人、葡萄牙人。一个名叫Jung Tai的中国人也来了。中国人建水磨轧蔗。1839年,省长Kuakini又同一个名叫Aiko的中国人合作制糖,Aiko后来返回中国。1836年,Ladd公司把水磨坊改为现代意义的工厂,与国王合作,得来自Réunion岛的一个法国人之助,获得成功。又有别的人建立工厂。水力和兽力都使用,又引进了蒸汽机。到了1862年,已经有了三十一个工厂。至1876年,夏威夷国王同美国签订了互惠条约,制糖业发展更加迅速。

自1820年起,美国波士顿的一批公理会教徒干预夏威夷内政。接踵而至的是其他传教士和从新英格兰来的人。还有许多苏格兰人来到这里当工程师或蔗园主。再加上一批在美国出生的英国人,于是形成了一个亚利安人集团,他们与美国建立亲密关系。1875年,又签订互惠条约,允许夏威夷加入关税同盟,这是蔗糖影响国际政治的一个例子。最终,到了1898年,夏威夷终于为美国殖民主义者所吞并。

自1839年制糖工业建立起,缺少必要的劳动力就日益显著。关于劳动力的来源,首先考虑的就是中国人。准备于1850年用船运载二百个中国人来,遭到失败。但是到了1852年,终于有253个中国人到了夏威夷。到了1898年,中国人总数已经达到37,000人,其中不少人从事种蔗和制糖工作。据说,对这一批华人的待遇是公平合理的。

日本人移民夏威夷,自1868年开始。这一年,有148个日本人来到,到了1885年,有1959个日本人到了这里。自1882年至1907年,日本移民数目达到了176,432人。1907年,日美政府同意限制日本移民。到了1936年,日本移民约有45,000人。

葡萄牙人移民夏威夷,始自1878年,当年共有180人到达。以后继续不断,到了1913年,约有25,000人移民至此,夏威夷出生的葡萄牙裔约有30,000人。

日本移民受限制后,菲律宾人提供劳动力。自1907年至1924年,移民数目达到了57,556人。采用的是合同工制,同英国殖民地使用印度劳动力的制度一样,定期三年,共有720人工作日。

夏威夷需要移民劳动力,来发展自己的工业。早在1846年,国王Kamehameha就成立了移民局。许多国家和地区移来了许多人,其中包括朝鲜人,具体数字和年份我就不抄了。

夏威夷制糖工业迅速发展,最终达到了年产百万吨沙糖的水平。原因:此地田土肥沃,气候适宜,降雨及时,又有人工和机械的灌溉系统,兼又得美国市场的保证。因此才得到这样的成绩。

我特别感兴趣的是,中国人参预了夏威夷种蔗和制糖的工业,做出了贡献。这同中国人在南洋各地以及中南美洲对蔗和糖种产的事业所做出的贡献同样有意义。以后我在后面适当的地方还会谈到的。

19.《小方壶斋舆地丛钞》第十帙。

上海姚文栋译《安南小志》:

安南工艺之事无甚可取。古昔织造绵绢及布,皆粗恶。其后欧洲输入之布帛,为国人所贵。土人之织工等渐次不得利,以仅足糊口为幸,往往舍其旧业,移而之他。唯顺化府及东京地方,犹有专织绢布者。制糖之事,为土人工业一大宗。近顷欧人置制糖于其国中,则亦有改变之势。其他制造油蓝脂酒及采樵为土人所从事云。

安南之商市皆土人等交互贸易,或柬埔寨及目叶部人为之而已。其通商皆是琐碎小事。其大者常为中国商贾及柴棍府豪商谋占之。

国中输出之物产有米、谷、兽皮、牛角、水牛角、鹿角、腽肭、盐、鱼、染木、胡椒、生丝、绵、盐橄榄、槟榔、菜豆、象牙、鳖甲、银杏油、海鼠、象骨、水牛骨、犀角、鸟毛、团扇、漆器、亚剌比亚护谟(六字物名)、砂糖、薰木藤糊蓝(?)、荨麻、黏著制器、荐席等。

羡林按:从上面几段录文中可以看出:1.欧洲资本主义国家先进的工业侵入越南并挤垮了本地工业或手工业的情况。中国和其他许多亚洲国家都有完全相同的经历。2.柬埔寨人也到越南去做小生意。3.中国商贾控制了部分较大的工商业。

第十帙 陈伦炯《南洋记》:

自淳化而南至占城,为广南国,亦称安南,王阮姓,本中国人氏。古日南郡,产金楠沉诸香、铅、锡、桂皮、象牙、绫、绢、燕窝、鱼翅、赤菜、糖,与交阯相类。

羡林按:这里也讲到安南产糖。

第十帙 缺名《槟榔屿游记》:

捕房建于通衢,再前则无官路,乃取道承顺兴公司园路而入,约行三四里,至承顺兴公司糖厂,业已钟报六点,暮色迷离。游兴虽勇,不复能进。乃就其司事谢君借宿……余亦信步回园,遍览其制糖机器,盖皆购从泰西。汽炉一副,日可制白糖五千斤。若红糖则可日成万斤。另有压蔗机器,用二牛轮转以行,蔗过其下,汁流于前,渣出于后,法至捷也。闻该公司有田千顷,遍植蔗、椰二物。雇用园工数百人,印民十之一,华民十之六七,皆有工头管领,虽众不乱,亦可谓之巨制矣。

羡林按:这是很重要的资料,可惜无法查出写作的时间。《小方壶斋舆地丛钞》王锡祺自序写于光绪丁丑,即光绪三年(1877年),这一篇文章一定写于这一年以前,这是毫无疑问的。当时槟榔屿已经有了比较大的机器制糖厂,这一点颇值得注意。

第十帙 缺名《葛剌巴传》:

呀瓦(羡林按:即Java,现译爪哇),即葛剌巴也。产米、胡椒、燕窝、翠羽、白糖、棉花、咖啡、苏木、木料等货。

第十帙 美国林乐知录《三得惟支岛纪略》:

离英国最近之地二千八百西国里,离美国金山二千零三十西国里。所出之货,前半售于美国,今分售于德、法二国。因美国南北交战时捐项加多之故也。运赴英国之糖、酱、米等货,每年约值洋七百余万元……(后面夹注:三得惟枝,一名三维斯,粤人呼为檀香山)

羡林按:三得惟枝,即英文Sandwich之音译,今天通称夏威夷群岛。西国里,当即mile之意。那里产的糖或糖酱运往英国,衡之以七百余万元之巨,数量是不会小的。上面引文前面还有:“地方虽小,土产颇丰,贸易茂盛。到彼为商者有东洋、中国及美、法、英等国人。”“东洋”即日本。中国商人也去了。

第十一帙 薛福成《出使英、法、义、比四国日记》:

光绪十六年(1890年)正月十九日记:

西贡出口货为麻、豆、米、糖、锡、象牙、胡椒、棉花、榆树、檀香、石油、树膏、槟榔、玉桂、燕窝。

羡林按:安南产糖,而且能出口。

正月二十二日记:

(新嘉坡)土产锡、铅、蔗、糖、槟榔、胡椒、椰子、沙藤、紫菜、甘蜜(《瀛寰志略》谓之甘沥,即槟榔膏,用入药品)、犀角、象牙、降香、苏木、江珧柱、燕窝、翠羽、螺蚌、文贝之属。

羡林按:新嘉坡也出口蔗、糖或蔗糖。

五月十七日记:

各山皆居有野人,老挝之人,遍地皆是,有掸人,以此类人为半教化土番之后裔。其人善治农事,种靛青、甘蔗、木棉,又能打铁,制造刀枪。

十八日记:

以上各种土番(按指缅甸的一些少数民族)皆寄居各山中及荒野,海面(现在称为海拔)甚高,天气温和……天气寒冷,冬季田中不能种稻者,皆种烟及落花生。山溪之间,多装水磨,用水力运轮机以制糖。

羡林按:这段日记很有意义,缅甸“土番”能利用山中溪水转机制糖。

七月二十六日记:

(越南)今法人苛征华商,限制华船,华民生财之道渐逊矣。出口货岁值一百五六万圆。肉桂、丝、棉为大宗,盐、糖、燕窝、竹、木、果品之属次之。

《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十帙。

泰西……著《吕宋备考》:

其地素产烟,居人卷而售之,即华人近效西人所吸之吕宋烟也。又产甘蔗,可制糖。

第十二帙 缺名《每月统记传》:

三大岛之至盛为呀瓦(Java),即葛剌巴也。产米足敷本岛之用。胡椒、燕窝、翠羽、白糖、棉花、咖啡、苏木、木头等货。

第十二帙 缺名《万国地理全图集》:

安南王据东京而取占城国之大半……占城产米,多白糖、槟榔、肉豆蔻。

小吕宋岛,在中国东南……出白糖、棉花、麻、珈啡、烟、柯柯子。

呀瓦岛……果实繁多:珈琲、米谷、白糖、蕉子、椰子、槟榔、柘榴、柚子、波罗蜜、芒果自然生茂众地之中……其都曰葛剌巴,经商甚盛。另有北滨砥利文苏拉圭 呀钑马廓埔头,皆运出珈琲、白糖、米谷。

小吕宋西苏禄群岛,虽小而物产甚多……福建厦门船屡赴其岛互市。

印度自主各国,一曰廓尔喀国,南东西皆连印度,北连西藏,遍地高山穹谷,产大麦、玉麦、棉花、甘蔗、豆、丹参、肉豆蔻。

羡林按:这里又提尼泊尔产甘蔗。

榜葛剌,东印度也……田亩丰盛,物产如山,如糖、硝、棉花、鸦片、靛饼(?)、胡丝、五谷等货。

第十二帙 林则徐《四洲志》:

(安南国)土产木棉、谷米、柚木、花木、白糖、胡椒、藤竹、藤黄、槟榔、燕窝、海参、象牙。

下面有一段关于印度的材料,本不属于本章范围;但是,得之不易,“印度”又已写完,特附抄在这里,以供有兴趣者参考:

(印度)产棉花、胡椒、槟榔、檀香、苏木、糖、洋靛、牙硝、绢纱、羊毛、钻石、金沙、猫儿眼石、碧玉、水晶、宝石、银、铁、硫黄、砒霜、洋参、铅、椰子、象、虎、地毡、袜、缎布、姜黄、豆蔻、肉桂、鸦片。鸦片为最巨之贸易,英吉利独擅其利。

羡林按:英人垄断印度鸦片贸易,为尽人皆知之事实。

第十二帙 英国马礼逊著《外国史略》:

(越南国)又花河边之顺化,田肥地茂,其内山多硗低。地出米、烟、槟榔、白糖、玉桂皮、胡椒、檀香、奇南香、粗茶叶等货。港口便通商。面貌皆似中国,本汉人之苗裔也……商贾多汉人,所运出者槟榔、白糖、胡椒最多……暹罗……又多种白糖、胡椒,每年六万余担,亦运卖与中国,其白糖十万余石。汉舶买豆蔻、降香、树膏、藤花、各项颜色、白糖、红木、乌木、檀香、象牙、锡、虎骨、虎皮、牛皮、犀角并杂货。唐人之船亦载米、糖,卖与南海各岛最多。在新埠各海港所进中国之船,每年约九十只,小船甚多,俱由海南岛。昔有花旗船载铁炮,以易白糖,每年约一二只,今则少矣。印度国每年亦有数船到是港,载布匹易白糖等货……唐人翻译《三国演义》,与暹罗人阅看。所有花旗传耶稣之教者,亦藉此音以叙述之。其书本颇多,或阐教理,或训艺术。通国分五分……五曰巫来由(按即马来亚)种类之地。其地之一分曰贵他部,与英国之槟榔屿相对,是出白糖、米谷……(槟榔屿)对面之贵他岛,亦种甘蔗。

缅甸国北极出地……亦出漆、油并紫梗禾、甘蔗、粟米、豆、烟、棉花、青黛……贸易皆在河内,若米、若鱼、盐,运出者若石油、白糖、蒜、纸儿茶(?)、黄铜、金等器……所买者绸缎、布匹、金箔、糖果、纸等货。

羡林按:下面讲到缅甸内英吉利属地,“所出之物”中没有白糖。可见种蔗产糖者只限于“缅甸国北极出地”。

小吕宋各岛,在中国之东南……出米、烟、糖、加非、

(恐即今之可可)甚盛。米谷有余,皆运售中国。

群岛之中牙瓦(Java)最贵,古名小爪(原作“瓜”,疑误) 〔6〕 哇,今名葛留巴……牙瓦土肥,出谷米,又出白糖、加非、黛青、胡椒……运出之货,道光十六年(1836年)加非六十二万二千五百九十七石,白糖六十三万六千八百九十一石……道光十八年(1838年)加非七十三万七千五百石,白糖九十一万八千七百五十石。

东洋岛三种,一曰山地……二曰珊瑚屿……三曰邱地。产物丰盛,出椰子、甘蔗。

马地威群岛……年年将椰油、咸鱼、贝子、玳瑁、谷等货,赴印度市,以易铁器、布、沙糖。

第十二帙 美国袆理哲著《地球说略》:

安南(又名越南),在亚细亚东南……国内分为三小国,曰东京、柬埔寨、老挝是也……所出土产:金、银、铁、白糖、槟榔、肉桂、豆蔻。

有一段关于天竺(又名印度)的记载,我顺便抄在这里:

所出土产:五谷、白糖、胡椒、果品、檀香、苏木、青黛、鸦片、棉花、金刚钻、宝石、石榴珠、珊瑚、嫩黄色玉、玛瑙、铁、硝。

皮洛直坦(又名俾路芝),亚细亚南……所出土产:铁、锡、矾、盐、硵砂、硫磺、烟叶、棉花、阿魏子、丹参、青黛、甘蔗、地毡。

羡林按:卑路支产甘蔗,值得注意。

亚加业坦(又名阿富汗),在亚细亚中……所出土产:铁、锡、矾、盐硵砂、硫黄、烟叶、棉花、阿魏子、青黛、丹参、甘蔗、地毯、葡萄、桃子、麦。

羡林按:阿富汗产甘蔗,也是十分值得注意的事情。印度甘蔗的西传,又得到一个证明。

有一条关于波斯的记载,抄在这里:

比耳西亚(又名波斯)(按即Persia),在亚细亚之中……所出土产:毡毯、呢、羊毛、布、绸缎、葡萄酒、枣子、甘蔗、百种佳果、磁器、金、银、铜、铁、盐等。

羡林按:波斯甘蔗来自印度,磁器值得注意。

亚细亚洲东南群岛:一小吕宋岛,为大吕宋属国,与中国台湾东南相距,水程约七百余里,其城名马尼喇(按即马尼拉,菲律宾首都)……所出土产有:白糖、棉花、麻、烟草、啡、可可子、红木、乌木、米等。二西里百岛,在吕宋国正南方……物产与小吕宋略同……四呀瓦岛,又名噶喇巴……所出土产有:米、白糖、

啡、香料、烟、白藤等……五苏门答剌岛(没有白糖)。

亚非利加大洲群岛……洲之东界,在印度洋中,亦有海岛数处,最大者曰马特加斯格……物产如谷米、白糖、绸缎、铜、铁等。

第十二帙(册一六) 美国戴德江著《地理志略》:

阿弗干(按即阿富汗),在波斯东……论物产出金、银、铜、白糖、五谷、姜、棉花、蓝靛、羊毛。

下面一段讲备鲁支,没有讲到生产甘蔗。

缅甸(又名布耳玛)(Burma),在印度国东……论物产,多出金、石、煤、米,宝石之中,琥珀极佳,谷粟之类白米最多,又有烟叶、蓝靛、甘蔗、棉花,木料多将乌木、红木、香松船料运到他国发售。

羡林按:缅甸出甘蔗,值得注意。

暹罗,在缅甸西南……论物产,金石甚夥,白米、玉米、甘蔗、花椒、烟叶、棉花、竹子,果品,多有贩运白米至中国与他国售卖。

羡林按:泰国产甘蔗,值得注意。其他书籍记载者甚少。

下面是安南(又名越南)。物产中没有甘蔗或糖,值得注意。

下面讲大清国,这本属于第一编范围,但有几处颇有用处,附抄在这里,以供参考。论物产讲得笼统,只说:“土产良多,人所需用之物,罕有缺焉。”值得注意的是江西省出白糖。福建省出白糖。广东省出白糖、四川省则不提白糖。

再接着抄关于广义的南洋的资料。

玛雷西亚,又名东印度岛,在俄西尼嘎洲西北界内,中有大岛四座,名婆罗、苏门答腊、加拉巴、西里伯。又有斐利宾群岛,并诸小岛……各地皆有树木,多出宝贵木料……苏门答剌、加拉巴二岛多啡、白糖、樟脑、棉花、槟榔、香料。斐利宾群岛多麻、白糖、烟叶。

波利尼西亚内,海岛甚夥,有三大群岛,一名哈歪伊,又名散伟支(按即夏威夷),一名斐支(按即斐济),一名弗连德利。各处天气和暖,土脉饶沃,田产甘蔗、地薯……哈歪伊群(岛,原无此字,今补)多白糖、啡、山药豆、地薯、盐、羊毛等物……斐支群(岛),山岭错杂,天气和暖,地脉丰肥,产甘蔗、地薯、烟叶等类。

第十二帙 英国慕维廉著《地理全志》:

缅甸……土产五金、宝石、棉、烟、蔗、嘉木、靛、谷、果。

尼伯尔(尼泊尔),又名廓尔喀……土产麦、谷、甘蔗、棉花、丹参、肉蔻等。

羡林按:尼泊尔产甘蔗,值得注意。在俾路芝一段内,土产中没有甘蔗。

爪(原作瓜,疑误) 〔7〕 哇,东苏(门答腊)之东南……通国分二十二省,首郡曰巴达维亚,常称噶罗巴。荷兰总督驻扎,为大埠头……土产米谷、白糖、加非、燕窝、青黛、胡椒。

羡林按:下面记三维支(Sandwich),只说:“土产香品最富,多运于中国。”没有谈到甘蔗和白糖。

20.薛福成纂《东南海岛图经》。

光绪庚子(二十二年,1900年)上海。这是一部颇为稀见的书,两处有英文名字:一处是Geography of Oceania, translated from the French by Jü tsen & Chang Mei yi in oder of Sieh Fu-cheng, late ambassador to Great Britain,France,Italy etc;一处是Geography of Oceania,Compiled in 1891,by His Excellency Sieh, late Chinese Ambassador to Great Britain ltaly and Belgium, edited by his son Alfred Sieh 1900 Shanghai。每一个地方下面都附有英文。署名是无锡薛福成叔耘鉴定,铁岭世增益三译,鄞县张美翊让三述。著书的目的决不是为学术而学术,而是完全有实际目的,完全出于爱国之心。范寿全序中说:“至有关中国者,事虽微必纪之,而尤以流寓华民为淳淳,仁矣哉此书,其非炫博嗜奇投时好之为也……观于此书,南洋之洲岛化为西洋之郡县。新主旧奴,弱国强食,度海数万里,用兵数十年,杀人数百万,民气之动,可谓极矣。民生之祸,亦云烈矣。”薛莹中的序说:“君子鉴于越南、缅甸、印度之覆辙,皆萌芽于海隅,而于台湾之失,旅顺、大连湾、威海卫、胶州湾、广州湾之相继被占,未尝不掩卷三叹也。”

下面把书中有关蔗和糖的记载抄录一些。

卷一 巫来由部落 〔8〕

其种植有诸果、甘蔗、棉花、蓝靛、藤黄、烟叶、山薯、胡椒、槟榔、茶叶、加非、可可子之属。

吉德(Kedah),在巫来由地股西海岸……海岸潮水所到之处,宜种甘蔗。

白蜡(Perak),在巫来由地股西岸……华人至者愈多,当同治十年(1871年)已有万人……于格利洋种蔗制糖……光绪十三年(1883年)进口货值洋银八百万元,以稻米、鸦片为多。而机器、布匹、烟、酒、盐、糖、槟榔、煤油、椰油、马匹、鸡、鸭之属次之。

羡林按:既种蔗制糖,又进口糖。殊不可解。

石兰莪(Selangor),在巫来由地股西南海岸……一切听命于英属坡督……光绪十三年(1887年),居民九万七千一百有奇,计华民七万三千一百有奇……其产稻米,又有茶叶、甘蔗、烟叶、胡椒、藤黄、沙藤、沙谷、加非、咸鱼、皮革之属。土番渐少,流寓日繁。华人在此,有种地者,有经商者,而以开锡矿者为多。

松盖芙蓉(Sungei ujong),在巫来由地股西南海岸……光绪十五年(1889年)居民二万五千有奇,计华人一万八千有奇。华人来此,以攻矿者为多,而种地次之。种植则稻及加非、金鸡那。又有广种胡椒、甘蔗者。

新嘉坡,番言狮子城,巫来由地股极南之岛……居民十八万四千有奇,华人十二万二千……故中外商货皆以此为过路之所,因之进出口货无甚区别,如棉布、蚕丝、米、塘、石、煤、铅……(羡林按:塘、石,不可解,或可作塘石,或为糖字之误。因新加坡地位重要,所以录之。)

槟榔屿……居民二十三万五千六百有奇,华人八万七千九百有奇……出产稻米,然以木料为大宗,槟榔次之,胡椒尤良,余则棉花、蓝靛、薯芋、蔗糖、椰子……

威利司雷省(Wellesley)……有华人、巫来由、印度人,皆种植稻田蔗糖,茶叶尤为称盛。

卷一 苏门答剌岛 〔9〕

居民种植,有稻十余种,包谷、小米、沙谷、及甘蔗、棉花、蓝靛、加非之属……中国闽、粤海口至此,有荷德公司轮船,每月一次。

西海岸部……他如米及烟、香料、棉皮、铁器、胡椒、麻菇、甘蔗、蓝靛诸果,所产与附近同,而以加非为尤多。

苏门答剌迤西诸岛(West Islands of Sumatra)

西麻路岛(Se Baroo),一名巴比……所种稻米、甘蔗,亦产沙藤、树胶。

苏门答剌迤东诸岛(East Islands of Sumatra)

龙牙群岛(Lingen Islands)……即如宾童龙一岛,岁出胡椒数百万启罗格剌姆,羔丕千余万张……其余稻米、椰、蔗、果蔬称是。

当卑郎群岛(Tambelan Islands)……居民千余人,亦有华民,余皆巫来由人,大半以造小船行海捕鱼为业,或织绸、熬糖、制丁香油。

卷三 爪哇 〔10〕

爪哇岛……故今爪哇二十三府,无一处无华人,经商作工,为东方之冠……地虽低潮,土极肥沃。所种稻米、包谷、蓝靛、甘蔗、胡椒、椰子、香蕉之属……海岸山洞有燕窝……土人攀而取之,一年三次。有专为此艺者。转售中国,以为珍羞良药,价值绝昂贵……种甘蔗者,在东为泗里末、巴苏郎、贝苏几、薄罗、卜兰哥。在西为舍利邦……出口货以糖、烟、蓝靛、加非、锡为大宗……而于种稻制糖,尤董劝而考察之。

万丹(Betong),即古阇婆国地……出产昔以胡椒为大宗,今以米为大宗。亦产蔗糖、木棉、蓝靛、加非、佳纹席诸物。

不领岸(西南岸)(Preanger),在岛西南岸……居民……华民一千五百五十有奇……种米及甘蔗、豆蔻、蓝靛、加非、金鸡那。

贝格隆冈(北岸)(Pekalongan),在岛中段北岸……出产米及茶、烟草、甘蔗、蓝靛、加非、楢木。

三宝垅(北岸)(Samarang),在岛中段北岸……出产米及糖、甘蔗、烟草、蓝靛、楢木、加非及工艺各器物,无不具备也。

苏拉加尔大(内地)(Surakarta),或名疏罗,在岛中段内地……居民土番九十万九千有奇,华人五千八百四十有奇……出产以米为多,次盐、糖、烟、蓝靛、棉花、胡椒、燕窝、加非。

阿伦邦(北岸)(Rembang),在岛东北岸。居民……华人一万五千九百八十有奇……所种稻、烟、甘蔗、加非,而出产不多。

泗里末东北岸(Surabaya),在岛东北岸。居民……华人一万一千七百有奇……出产以蔗、糖为大宗。光绪十五年(1889年)有糖局三十九所,制糖一百四十二万四千担有奇。

马地温(南岸),一作麦利芬,在岛东南岸(Madinn)……居民……三千一百有奇……出产如米、糖、木棉、蓝靛、烟草、楢木、加非。

巴苏郎(东岸)(Pasu ruan),在岛北岸东角……居民……华人四千五百有奇……泉甘土肥,宜种甘蔗、烟草、加非。

蒲罗卜伦哥(东岸)(Prabolinga),在岛北岸东角……居民……华人二千八十有奇。……出产米、糖、烟、加非、罂粟花油。

马杜拉岛(Madura),爪哇二十三府之一……华人三千七百有奇……出产则米及烟、棉花、胡椒、甘蔗、槟榔、椰子、包谷、加非。

隆波克岛(Lombok)

隆波克岛土番自称赛萨克,或称赛剌巴郎……其植物有棉花、烟叶、甘蔗、御米、蓝靛、槟榔、加非之属……其运入货物有盐、糖、椰油、鸦片、泰西机器。

羡林按:此地产甘蔗,而运入货中又有糖,可见是不能制糖的。

松巴岛(Sumba)或名镇得拿……又有稻米、棉花、蓝靛、甘蔗、豆蔻、槟榔、胡椒之属。

胎墨尔岛(Timor)为巽他群岛极东最大之岛……华人亦有杂番种者……有巴衣埠,在西北岸,各社尚有土酋。番民多种稻,亦有甘蔗、烟叶、蓝靛、棉花、槟榔之属。能以桄榔制糖、造酒。海中多玳瑁、海参。出口货:烟、酒、糖、米、马匹、猪、羊之属。

卷四 婆罗洲(Borneo) 〔11〕

婆罗洲为南洋之大岛。在昔北境曰婆罗,南境曰文郎马神。因婆罗通中国最早,故全岛蒙是名。唐曰婆罗(唐书南蛮传),宋曰浡泥(宋史外国传),明史(外国传)则婆罗浡泥分为两传,实只一国。今曰埔尼……又有闽广人,凡开矿经商及种植诸事,皆赖以办。

萨巴部(Saba or Sabuan)……如山打根迤南之苏杭郎巴河,及迤北之苏姑与拉布克两河,附近皆种烟之地。棉花、蓝靛、苎麻、甘蔗、胡椒、加非、金鸡那、西谷米之属,皆试种之……凡所出产,大半运售中国者也……北岸有邦光埠,濒光邦河岸,阿尔戈克之镇也。凡经商种地,皆在于此。周围种烟及蔗。

沙拉窪克部(Salawak)(南洋译音作沙朥越),在婆罗洲西北……华人三万三千有奇。有务农者,经商者,佣工者,洗沙金者、寻钻石者,而以出矿之处为尤多。此地之利,半为华人所有……近亦种米、烟叶、胡椒、甘蔗……入口以棉花、粮米为多,鸦片、烟、丝、煤油、铜铁器物,糖、酒次之。

邦底亚纳部(Pontianak)(南洋译音,作崑甸>),在婆罗洲西岸……拥巨资建广厦者多系粤人。岁有粤船来此通商。华人以种稻及甘蔗为多……居民分段,有华人段,有巫来由段、阿拉伯段、武吃段,及土番各段。

羡林按:这里明确讲了华人种甘蔗。

新邦,土酋之地,濒西海岸……亦产沙藤、甘蔗、稻米……有华人流寓。

卑路部(Beran),在婆罗洲东北海岸……番人以易烟、油、蔗糖、棉布、兵器之属。

卷五 斐利宾群岛(Philippine Islands)

亦名吕宋群岛 〔12〕 ……此外华人五万有奇……光绪七年(1881年),出口货值洋银二千四百五十七万九千元,以糖为多,麻次之,烟又次之。

吕宋岛(Luzon),南洋大岛也……居民以米为食。稻凡两种,一宜山田,一宜平地。番民以时力田,可获倍利。惟仅供本地之食。间或不足,种蔗制糖。垦种既广,销路亦多。

马尼剌府在岛西南,都会之地,亦群岛总汇处也……本埠轮船近通洋岛各埠,远至中国欧美诸地。出口如蔗糖、苎麻、烟叶、加非之属……工作以卷烟著名,亦能制糖冻麻,造银器、木器、马车之属。

比勒冈府……亦产米、糖、蓝靛、包谷。

邦邦加府……一年之中,可种稻一次,种包谷一次,又种杂粮二次,余地产甘蔗、蓝靛、芝麻、烟叶。

邦加西囊府在岛之身……土肥泉甘,各种易熟。所产稻米、包谷、棉花、蓝靛、甘蔗。

赖予尼洋府……多华人及华种之土番。商务二艺,皆华人为之。种蔗之地极肥,产糖极多又美。

羡林按:种蔗产糖,多与华人有关。

维赛亚群岛(Visayas),在吕宋岛之南。

赛布岛(志略作西武案明史吕宋传吕宋酋子郎雷猫吝驻朔雾,当即此)附近居民三万四千有奇。商货以米、糖、麻、烟、加非为多。

苏禄群岛(Sooloo Islands)

苏禄岛,或名火罗,土番自称苏斯……全境土地肥沃,多树木草地。所种多稻及蔗。

巴息兰岛,或名伊萨贝拉,在苏禄东北……土地肥沃,气候温和。所产谷、果、菜蔬、甘蔗、棉花。

在这里,薛福成加了按语,谈到永乐十五年(1417年),东王和西王都率随从来贡方物。逮归,东王次德州,卒于馆,即葬于其地。

卷六 西里百岛(Celebes)

西里百,南洋之大岛……出产以米为多。种凡三等。他如包谷、番薯、甘蔗、烟叶、胡椒、槟榔、加非、金鸡那、西谷米、椰子之油、芭蕉之扇、佳纹草之席。

东北境

美拿多部(Mandrlon or Menado)……亦有武吃巫来由人,或农或工商,能制糖织席。有棉布,颇著名。流寓华人二千五百有奇。

摩鹿加群岛(Moluccas Islands)

摩鹿加为南洋最多且碎之群岛,大小一百二十有奇……今其出口各货,以香药及各种木料、颜料为多,棉花、蓝靛、甘蔗、烟叶、椰子、西谷、加非、燕窝、紫菜、玳瑁、蚌珠次之。

(大小)摩鹿加群岛(Jilolo or Halmaheira)

济罗罗岛

台尔拿脱岛,亦称小摩鹿加……多花果、香料、荔支、橙、橘,皆中国种。

东南群岛(Southeast Islands)

阿鲁群岛(志略作亚罗),在新几内西南,澳大利亚西北之中间……沿海各地有巫来由人,亦种槟榔、甘蔗、米瓜。

羡林按:北大藏的《东南海岛图经》不全,只有这六卷。根据目录,下面还有卷七“澳大利亚洲”;卷八“达斯曼尼岛”、“纽西兰南北两岛”;卷九“美勒内西群岛”、“米各罗内西群岛”;卷一〇“颇利内西群岛”等等。此书极为难得,一时难以寻到,只好就这样了。但是,后来听我的学生高鸿说,本书就只刊出了这六卷,下面几卷的情况,完全不明。而且现在存在的薛福成的全集,并没有收此书。我认为最有用的资料的这一部宝书,因此就如神龙一般见首不见尾了。天下事往往如此,真正的好东西,往往是不全的,要举例子,眼前就有:《红楼梦》这一部天下奇书不也是不全的吗?古人说:天地厌全,良有以也。

21.魏源辑《海国图志》。

本书第一编第十章“清代的甘蔗种植和制糖术”(一)材料来源3地理著作(40)《海国图志》,对魏源已经作了介绍,不再重复。

本书卷五越南 有蔗糖记载:

又中国人在彼入籍,约四十四万……三国土产:木棉、谷米、油木、花木、白糖、胡椒、藤竹、黄、槟榔、燕窝、海参、象牙。

魏源重辑,引《万国地理全图集》,此书我在上同一节(39)中已引,但很不全,现在再补充加以引用。

安南……占城产米,多白糖、槟榔、肉豆蔻。唐船最多。

魏源又引《地理备考》:

安南……土产……蔗……

他又引《外国史略》:

越南……地出白糖……汉人所运出者,槟榔、白糖、胡椒最多,通商极旺。

卷七 暹罗 重辑《每月统纪传》:

暹罗……出口产物甚多,有白糖、苏木、翠羽、乳香、降香、象牙、犀角……华人驻此娶番女。唐人之数,多于土番,惟潮州人为官属,封爵,理国政,掌财富。

魏源又引《外国史略》:暹罗国……《小方壶斋舆地丛钞》,第十二帙引原文。

魏源引《地理备考》:

阿瓦国(在缅甸)……土产……棉花、烟叶、甘蔗、蓝靛、木料等物。

卷一〇 魏源引《外国史略》:

缅甸国……亦出漆油,并紫梗木、甘蔗、粟花、豆、烟、棉花、青黛……所立规矩、法律,俱出印度来,亦多与中国合……贸易皆在内河,若米,若鱼、盐。运出者若石油、白糖、蒜、纸儿、茶,若铜金等器,其漆器、绸缎,皆由中国来。由以拉瓦的江、达班摩,与云南通商,琥珀、宝玉、象牙、槟榔、燕窝等物。所买者绸缎、布匹、金箔、糖果等货。

羡林按:《外国史略》,《小方壶斋舆地丛钞》再补编亦收,我抄录,但不全,现在又抄这样一段。

卷一三 东南洋(海岛之国原无今补)英荷二夷所属葛留巴岛

魏源引《每月统记传》:

三大岛之至盛为呀瓦,即葛剌巴也。产米足敷本岛之用。胡椒、燕窝、翠羽、白糖、棉花、咖啡、苏木、木头等货。

羡林按:原来我对魏源的《海国图志》期望颇大,以为可以补充很多关于南洋的资料。但是一接触实际,却大为失望。里面材料确实不少;但是,他抄录材料的来源却同许多书相同,特别是同王锡祺的《小方壶斋舆地丛钞》。这现象我过去重视不够。而又因为我使用《小方壶斋舆地丛钞》在前,虽然,如果按时间先后的顺序排列的话,《海国图志》应该在前。可是既然我已经抄了王锡祺的材料,魏源的某一些地方就只好割爱了。这要请读者原谅的。此外魏源许多关于欧洲、非洲和美洲的材料,我已在本编第七章使用过了,在这里,我当然不会再使用了。

22.我现在来介绍《玄览堂丛书续集》,第99册至102册有关南洋的资料。四书系明抄本,有点残缺不全。编纂人自署“明吴人慎懋赏辑”。编辑大体上有一个体例,但错乱之处也不少。甚至估计应该是《四夷广记》的地方,只写《广记》二字,前面留两个字的空白。

第99册

开头后不久,就出现了一页,无头无脑,上面写的全是地名:

加异国 急兰丹国 奇剌尼国 夏剌比国 窟察尼国

乌涉剌踢国 鲁密国 彭加那国 舍剌齐国 八可意国 黑

葛达国(宣德七年至) 坎巴夷替国 剌撒 不剌哇 喃渤利 千里达 沙里湾泥(以上俱永乐中遣使朝贡并见大明会典)

粗略分析一下,以上诸国有的属于南洋群岛,有的似乎不是。译名也颇怪异,不知原文是什么,也不知起何作用。

下面接着是《海国广记》 安南

疆里

安南都统司,古交趾国也。宋元以来俱国,今为都统司。

看口气,宋元安南都是独立国,明初才改为都统司。

广西至安南陆路

宋朝多行此道,今奉使者亦由凭祥州镇南关入。广西入安南凡三路。(下略)

云南至安南陆路

元朝及本朝始开此道。云南入安南凡二路。(下略)

广东至安南水程

海口入路凡数处(伏波以来行之)。(下略)

羡林按:我之所以抄交通道路,因为这对两国的来往和文化交流,至关重要。特别是道路的改变,更有重要意义。

安南国统

文极长,主要讲安南历史。

安南制度

安南风俗

安南古迹

安南物产

这同我的研究有关。但并无蔗与糖。

第100册

按理说,这一册应该是上一册的继续。实则不然。好像是另一个讲安南的本子。一开头就是

古迹

物产

动、植、矿物都列举了不少,唯无蔗和糖。

福建往安南国针路

安南国回暹罗针路

安南贡物

给赐安南国 洪武元年

御制颁赐安南诏 誓命 敕

永乐四年上幸龙江祃祭誓众

永乐五年敕新城侯张辅

永乐六年赐黔国公沐晟诗

永乐九年敕英国公张辅等

嘉靖十八年敕兵部尚书毛伯温

嘉靖二十一年敕谕安南都统使莫福海

下面是一些诗文,今略。

安南艺文(略)。

安南国译语

“花木门”中没有甘蔗,“食馔门”中没有糖。

《□□广记》 占城

疆里

占城国,一曰环王,曰占婆,即佛书五合城也。(下略)

永乐七年郑和由福建至占城水程

正统六年吴惠由广东至占城水程

占城山川

占城国统

主要讲中占关系史,非常详尽

占城制度

占城风俗

占城物产

旱稻 (解释从略,下同) 梅 橘 椰子 波罗蜜 甘蔗 西瓜 红蕉子 东瓜 胡芦 芥菜 姜 葱 伽兰香 蔷薇水 乳香 沉香 檀香 丁香 槟榔 茴香 乌木 苏木 胡椒 荜澄茄 白藤 吉贝树 贝多叶 龙脑香 土降香 花藜木 花藤香 观音竹 (动物从略) 丝纹布 白

布 红印花布 油红绵布 白绵布 乌绵 木圆壁花布 蕃花手帕 兜罗绵被 洗白布泥 朝霞布

羡林按:占城只有甘蔗,没有提到糖。

下面是“福建往占城针位”、“占城回福建针位”、“给赐占城国”、“洪武元年赐占城国王阿答阿者玺书”、“洪武三年谕占城国王阿答阿者与安南息争诏”、“挽宋臣沈敬之乞兵兴复,不遂而忘占城国王”。

羡林按:这可能是蒙古灭南宋时的事情,颇有历史价值。

最后,又莫名其妙地出现了一段“灵山”。

第101册

在这里,书名是全的:《海国广记》。

暹罗国

疆里

隋炀帝遣常骏至赤土水程

广东东莞县至暹罗针路

云南至暹罗

暹罗山川

暹罗国统 讲隋大业初一直到明万历二十年两国外交使节往还的历史。

暹罗制度

暹罗物产 其中没有甘蔗和沙糖。

广东往暹罗针路

暹罗回广东针路

暹罗往跤(原文如此——羡林)趾针路

跤趾回暹罗针路

暹罗往东边路路沿山使收苎麻山

暹罗贡物

给赐暹罗国

暹罗象语 只有天地日月四字。

御制颁赐暹罗诏

奏留暹罗夷人数习夷字 这是很有意义的历史资料。它说明明代四夷馆中有外籍教员。奏中说:“臣等看得习译夷字,以通朝贡,系是重事。”

奏止暹罗助剿日本疏 这是明代外交史上的一段有趣的插曲。

彭坑

其处在暹罗之西(中略)煮海为盐,酿浆为酒。货用金、银、色绢、爪哇布、铜铁器、鼓板之属。地产黄熟香、沉香、片脑、花锡、降香。永乐七年,宝船至其国。

三屿国 〔13〕

三屿国,散居南海中,近瑠球。

羡林按:说三屿近琉球,可见当时人地理概念之模糊。元世祖至元三十年,曾想选人招诱之,未果。按《岛夷志略》“三岛”条:民煮海为盐,酿蔗浆为酒。”可见这里是产甘蔗的。

瓜哇国 〔14〕

疆里

瓜哇国,相近牒里,滨海。有东西二王,古诃陵也。佛书云鬼国。一曰阇婆,又名蒲家龙。在真腊之南,滨海。《唐书》云:在南海中,其国东至婆利国,西至三佛齐,南至海,北至真腊。属国二十八。

占城至瓜哇国路程

这里有中国人聚居。“又东行半日,人北马头,曰厮村,中国人成聚落,遂名新村,约千余家。”数目是相当大的。

瓜哇山川

瓜哇国统

汉时鬼子魔天与青面红身赤发罔象生子百余,啖瓜哇国人几尽。忽雷震石裂,中坐一人,领余众驱逐罔象。自是生齿安业。其王旧居阇婆城,祖吉延东迁于婆露伽斯城。

羡林按:开始所讲,实系神话,大概反映了爪哇人与土人之间的斗争。下面讲中爪往来的历史,为节省篇幅起见,我列一个表:

唐太宗贞观中,入贡。

至上元间,国人立女子为王,号令整肃,道不拾遗。大食诸国

闻而畏之,不敢加兵。

宋元嘉十二年,遣使朝贡。

淳化三年,修朝贡之礼。

大观三年,贡。

建炎三年,以南郊恩制,授怀远军节度琳州管内观察处置等使金紫光禄大夫检校司空使持节琳州刺史兼御史大夫上柱国阇婆国王。

绍兴二年,复加食邑实封。

元世祖至元二十九年二月,诏史弼、亦黑迷失、高兴征瓜哇。

明代洪武二年,遣人赐其国玺书。

三年,国王遣使朝贡,纳前元所授宣敕二道,诰封为国王。

九年,封三佛齐王。其王怒朝廷待三佛齐与之埒,邀杀使臣。

十三年,复遣人奉金叶表章,贡黑奴三百人。

三十年,其国分为东西。

永乐二年,东西二王各遣使来。

三年,派人往瓜哇招流民。是年,西王复贡。其旁近牒里、日夏罗治、金猫里三小国各遣使同至朝贡。

四年,东西二王皆贡。西王灭东王。

五年,西王遣使请罪,愿献黄金六万两,复立东王之子,从之。

六年,西王献黄金一万两,谢罪。

八年,西王贡马及方物。

十一年,西王又贡。

十三年,西王更名。

十六年,西王遣使献白鹦鹉。

十九年,又贡。

正统三年,复遣使贡。

八年,令其国三年一贡。

景泰三年,西王遣使讨伞盖蟒龙衣服。

四年,复贡。

自后不常至,间或朝献云。

瓜哇制度

瓜哇风俗

(前略)货用中国青花磁器、麝香、花绢、纻丝、烧珠之类。

瓜哇物产

稻米,粒细白 芝麻 菉荳 椰子 石榴吉柿,形如石榴,皮厚润,内如橘囊,有白肉四块,味甘酸 榔极,形如枇杷而大,内有白肉二块,味甘酸 甘蔗 芭蕉 莲子 西瓜茄 东瓜 芋 沉香 茴香 檀香,树与叶似荔枝 龙脑香 丁香 荜澄茄,其藤蔓衍,春花夏实,花白而实黑 木瓜 槟榔 胡椒,树如蒲萄,以竹木为棚架,三月花,四月实,收采晒干 红花 苏木 桄榔木 吉贝 肉荳蔻 班猫 装剑藤 (动物、矿物略)铳,今中国所传铳,大者为佛郎机,小者为爪哇。其国人用之极精,击雀于数十步外,皆奇中。

广州往瓜哇针位

瓜哇回广东

地满往旧港针路,乃瓜哇地方

旧港收回地满山针路

呱哇往旧港针路

旧港回呱哇针路

崑 往呱哇针路

往呱哇针路

呱哇回崑 针位

针位

瓜哇国贡物

给赐瓜哇国

御制颁瓜哇国玺书诏

瓜哇寄语 只有四个字,先汉后瓜

苏鲁马盖村 长尾猴故事

重迦罗 〔15〕

其地与瓜哇界。(中略)永乐七年宝船至其国。

吉里地闷

其国居重迦罗之东。(下略)货用金、银、铁器、磁碗之属。永乐七年宝船至其国。

满剌加国

疆里

满剌加国,旧名五屿,即哥罗富沙也。

广东至满剌加针路

满剌加山川

满剌加国统

满剌加国,旧为暹罗属域,不称国。(中略)其国为诸夷辐凑之地,亦海上一小都会也。旧亦无王,只头目管事,岁输金四十两于暹罗。汉时尝通中国。

我在下面列一个明代中满交往年表:

永乐三年,其王来朝贡

七年,命郑和持诏封为满剌加国王

九年,嗣王率五百四十余人来贡

十一年,王遣使至瓜哇国,索旧港地。上诏瓜哇勿听

十二年,新王来朝

十七年,嗣王来朝

二十年,新王至阙朝贡

宣德九年,国王来诉,为暹罗所侵扰

景泰中,王子请封

三年,王卒

成化十四年,嗣王复请封

正德间,佛朗机人入侵,灭其国,想把它卖给暹罗,暹罗辞。国王复国,至今通贡不绝。

满剌加制度

(上略)货用青白磁器、五色烧珠、色绢、金银之属。

满剌加物产

沙孤米(解释略) 波罗蜜 野荔枝 芭蕉 甘蔗 胡椒 茭 叶 葱 姜 蒜 芥菜 东瓜 西瓜 苏木 打麻树(解释略)

(动物从略)

满剌加贡物

福建安民镇往满剌加针路

满剌咖回福建五虎门针路

崑 往暹罗暹罗往满喇咖针位

往暹罗暹罗往满喇咖针位

满喇咖回暹罗针路

给赐满剌加国

御制赐满剌加敕

满剌加寄语

九州山

其山与满剌加近,产沉香、黄熟香

第102册

三佛齐国 〔16〕

疆里

三佛齐国,古于(羡林按:应作干)陀利也。番名渤林邦,今为旧港宣慰司。

瓜哇国至三佛齐路程

三佛齐国统

(上略)其人多蒲姓,梁天监元年入贡。

我依照上面使用过的办法,列一个中三往来年表:

唐天祐初,复贡

宋淳化二年,贡

熙宁十年,来献

明洪武初,其国王称臣入贡

二年,遣人使其国

四年,国王奉金字表贺即位,赐大统历

六年,遣使贡方物

八年,随招谕拂菻国使入贡

九年,国王卒,嗣子上表请诏封

十年,赐王及使彩段靴袜

其后瓜哇併三佛齐而国废。中国南海商人梁道明聚众自立为酋长

永乐三年,遣人受诏之

五年,郑和往西洋,还舶旧港。陈祖义阴谋诈降邀劫,施进卿报和,和擒祖义。是年旧港酋长施进卿入贡

二十一年,进卿子请封。郑和赍冠带银印赐之。又闻传位于施二姐

三佛齐制度

凡文字用梵书。其王指环为印,亦有中国文字,上表章用焉。

三佛齐风俗

福建、广东寓居者众。(中略)货用烧珠、青白磁器、铜鼎、布绢、色段大小磁之类

三佛齐物产

稻

万岁枣 木香树(解释略,下同) 褊桃 婆律香 薰陆香 芦荟 栀子花 没石子 苏合油 阿魏 没药 血竭 金银香 安息香 龙脑香 檀香 乌木 沉香 乳香 蔷薇水

(鸟兽从略)

三佛齐国贡物

御制颁赐三佛齐国诏

给赐三佛齐国

三佛齐戏具

龙牙门国

其处在三佛齐西北……永乐七年,宝船至其国。

东西竺

永乐七年,宝船至其国。

真腊国 〔17〕

疆里

真腊,一曰占腊,曰吉蔑。其国自称甘孛智。西番经曰澉浦只,盖甘孛智遗音也。

浙江温州至真腊路程

永乐元年御史尹绶至真腊路程

真腊国山川

真腊国统

真腊,在占城西南,本扶南属国。其先女子为王,号叶柳南。在激国人名混渍者伐叶柳南,降之,以为妻。其后天竺僧侨陈如来主其国。至其酋姓刹利,名质多思那者,日渐强盛。

羡林按:这是很重要的资料,说明柬埔寨与印度关系之密切。柬埔寨实为汉文化圈与印度文化圈之分界线。下面还要谈这个问题。

我在下面列一个历史年表,包括中真关系:

隋大业中,始通中国

唐贞观初,并扶南而有之

永徽初,益吞诸小国

神龙后,国分为二

宋政和六年,遣使来贡

宣和二年,封为真腊国王

建炎中,授其王为检校司徒,加食邑

元唆都元帅置省占城

元贞中,遣使招谕

明洪武初,遣使告谕即位。国主遣使来贺,献方物

六年,赐国王大统历

二十年,遣使使其国

永乐元年,遍谕海外诸蕃,告即位。遣御史尹绶往其国

二年,有中官往使,从行军逃者三人,国王遣陪臣入贡

三年,王卒,使人封其子为王

十九年,王遣使贡

景泰三年,来贡

真腊制度

真腊风俗

羡林按:此段对风俗描绘极细致生动。录其与中国有关者如下:“凡国人交易,小用米谷及唐货,次用布,若大交关,始用金银。其交易皆妇人能之。唐人到彼,先纳一妇人者,亦利其能买卖故也。土人最朴,遇唐人,颇加敬畏,呼之为佛,见则伏地顶礼。近因唐人之为水手者,利其国中不着衣裳,且米粮易求,妇女易得,屋室易办,器用易足,买卖易为,往往逃逸于彼,始有脱骗欺负唐人者矣。”“其地不出金银,以唐人金银为第一。五色轻缣帛次之,其次如真州之锡镴、温州之漆盘、泉州之青磁器及水银、银朱、纸劄、硫黄、焰硝、檀香、白芷、麝香、麻布、黄草布、雨伞、铁锅、铜盘、水珠、桐油、篦箕、木梳、针。其粗重则如明州之席。甚欲得者,则菽麦也。然不可将去耳。”

真腊物产

稻(解释略,下同)

婆田罗树 歌毕佗树 菴罗树 毗野树 石榴 桃 荔枝 橘子 芭蕉 甘蔗 荷花 白豆蔻树 胡椒 木绵花树 金颜香 笃耨香 沉香 速暂香 麝香木 降真香 画黄 紫稉 大风子 咸平树 朋牙四树 络麻 苏木 葱 芥 韭 茄 西瓜 东瓜 王瓜 苋菜

(动物和水族略)

蒲甘国

羡林按:蒲甘,属缅甸,不应在此处出现。

真腊贡物

给赐真腊国

赤坎往占 针位

针位

占 回赤坎针路

回赤坎针路

真腊象语

时令类 数目类 人物类 人事类 饮食类 器皿类 禽兽类 戏具

这里忽然出现了两页多国名单子,今录之如下:

西南夷

崑 山 崑

山 崑 山 交栏山 假马里丁 麻逸冻国 龙牙加貌国 渤泥国 苏门答剌国 那孤儿国 黎代国 大食国 麻剌国(东南海) 碟里国 琐里国 剌撒国 彭亨国 百花国 苏禄国(东南海) 阿鲁国(即哑鲁国) 淡洋 大葛兰国 小葛兰国 木骨都朿国

山 交栏山 假马里丁 麻逸冻国 龙牙加貌国 渤泥国 苏门答剌国 那孤儿国 黎代国 大食国 麻剌国(东南海) 碟里国 琐里国 剌撒国 彭亨国 百花国 苏禄国(东南海) 阿鲁国(即哑鲁国) 淡洋 大葛兰国 小葛兰国 木骨都朿国

羡林按:翻过一页,书名写的是《云台广记》 竹步国 卜剌哇国

忽鲁谟斯国 阿丹国 合猫里国 打回国 古里班卒国 吕宋国 日罗夏治国 南浡里国 祖法儿国 溜山国 淡巴国 甘把里国 白葛达国 阿哇国 锡兰国 裸形国 柯枝国 古里国 娑罗国 答儿密 野叉国 讨来思国 亦思把罕国 阿速国 沙哈鲁国 木兰皮国 沙华公国 茶弼沙国 览邦国

在这里,在正文上面的空白处注上了几句话:“以下诸国,皆永乐、宣德间中官使西洋,有随去周老人者所说。”“中官”,郑和一定包括在里面,“周老人”,不知名字,不知职务,可能是一个级别很低的、文化水平不高的勤杂人员。他所说的难免夸大,甚至荒唐,但是值得注意。下面抄几段与我的研究有关的话:

苏吉丹国,甘蔗长文 〔18〕

麻呵斯离国,麦粒长半寸。八九月,甘露降,民盛之,暴日中,凝结如冰,味胜糖霜。

下面又出现了怪现象,书名写的是《朝鲜广记》,内容却是古里国 〔19〕 :

古里国疆里

柯枝国往古里路程

古里国统

古里制度

古里风俗

古里物产

稻(解释略,下同) 椰子树 波罗密 芭蕉 木蟞子树 芥菜 姜 萝亶 蒜 葱 茄子 葫芦 东瓜 小瓜 (动物略)

古里国贡物

给赐古里国

婆罗国

永乐四年,遣使来朝

婆罗国贡物

给赐婆罗国

答儿密

永乐间遣使来贡,赐大统历 同答儿密写在一起的有药茶国,“在北海中”,但又说“服属撒马儿罕”,殊不可解。

野叉国

讨来思国

宣德六年,尝遣人朝贡。

下面还有一些国家,记述简略。我只把国名抄在这里:亦思把罕国、阿速国、沙哈鲁国、木兰皮国、沙华公国、女人国、茶弼沙国、览邦国。最后是佛郎机国、巴喇西国(根据描述,似为巴西)。

最后有一段关于汪大渊的话,抄在下面:

元豫章人汪大渊,字焕章。负气好游,足迹几遍天下。独以海外诸国未历,尝两附海舶游东西洋。所经之地凡百。有一浮海者数年尝月夜于海底得树盈尺,槎牙盘结,其坚如铁,有花蕊各一,红色天然。以为异宝,自赋诗纪之。复采海外人物风土,为《岛夷志》一卷,真奇士也。

羡林按:《岛夷志略》,原称《岛夷志》。

23.顾炎武《天下郡国利病书》。

《四部丛刊》三编,《天下郡国利病书》第45册,云贵交阯

缅甸军民宣慰使司

蛮名阿瓦(Ava)。元世祖至元中,由吐蕃三讨之……皇明洪武二十九年开始归附,立缅甸军民宣慰使司。(中略)产象、犀、马、椰子、白布、兜罗绵。树类棕,高五六丈,结实如掌。土人以曲纳罐中,以索悬罐于实下,划实取汁,流于罐以为酒,名曰树头酒。或不用曲,惟取汁熬为白糖。其叶即贝叶。(第6页)

缅甸始末

讲缅甸历史以及中缅关系史,颇详。(第25—35页)

第46册

“永乐五年六月,改交阯龙兴府为镇蛮府。”下面还有很多改名的记载,不具录。(第107页)

六年正月戊辰,设了几个交阯金场局。(第111页)

七年正月甲子,设了几个广储仓。(第113—114页)

八年七月等,九年四月等,十年五月等,十一年六月等,十二年三月等,十三年四月等,十四年二月等,十五年正月等,十六年正月等,十七年三月等,二十二年九月,又进行了一系列的改建措施。

下面第127页,《夷情论》有一段话,颇有参考对比的价值,现在抄在下面:

安南占城,本汉郡也。故言语文字犹通乎中国。真腊以西,则皆扶南裸国所属也。自汉时陈如以天竺婆罗门主之,其名见于《四十二章经》(夹注)明帝遣郎中蔡愔、秦景使天竺求得之。此佛经入中国之始。婆罗门,华言僧也。(夹注终)佛与菩萨偏袒右肩,其为裸国之俗可知矣。(夹注)男证果曰佛,女证果曰菩萨。按《可谈》云:乐府有菩萨蛮,不知何物。及在广州,见呼番妇为菩萨蛮,乃知观世音以女证果故云耳。(夹注终)

下面还有一些有趣的话,不具录。这个问题,下面还要谈到。

第47册

这一册名“交阯西南夷”,可以概括其内容。

第1至22页,主要讲安南历史以及同中国的政治和军事关系,非常详尽。但没有谈到生产。除了最后提供了一个贡献方物的单子以外,没有对我的研究有用的材料。

第22至30页,讲占城,内容同安南一样。

第30至32页,讲真腊,内容同上面相同。

第32至35页,讲爪哇,内容同上。

第35至38页,讲三佛齐,内容同上。

第38至42页,讲暹罗,内容同上。

第42至43页,讲满剌加,内容同上。

第43至45页,讲苏门答剌。这一段一开始,就有一句让人们深思的话:“苏门答剌,古大食也。一曰须文达那。”“大食”是阿拉伯国家,苏门答腊怎么会成了“古大食国”呢?后面有一段相当长的按语:“按大食疆域在占城之西洋中,南接目连所居宾童龙国,东北接雪山葱岭,皆佛地也。西北与大秦相邻,为其统属。”看来顾炎武对大食的地望还是清楚的。但他为什么又说:苏门答剌是“古大食国”呢?这个“古”字何意呢 〔20〕 ?

第46至47页,讲锡兰山国。

第47至50页,讲佛朗机国。

本册最后第51至60页,讲南洋与中国来往的历史,从黄帝一直讲到明代。没有对我的研究有用的资料。

24.宋陈元靓编《新编纂图增类群书类要事林广记》 和刻本。

类书集成 第一辑 1990年 上海古籍出版社 卷八

《岛夷杂志》

占城

建隆、元祐间尝入贡。

宾童龙

“贡方物于占城。今罗汉中有宾头卢尊者,盖指此地。今讹为童龙。佛书所谓王舍城,即此地也。人云:目连舍基尚在。”这些全是牵强附会的话。

登流眉

真腊国

三佛齐国

国朝屡入贡。

单马令

佛啰安

晏 蛮

蛮

大阇婆国

大食弼琶啰国

大食勿拔国

大食勿斯离国

麻啰奴

崑 层期国

层期国

西天南尼华罗国

天竺国

默伽国

勿斯里国

新伽里野国

默伽臈国

茶弼沙国

25.《印度尼西亚历史》 〔21〕 。

这是一部澳大利亚学者著的书。在历史上,印尼的疆域变化极大,大国小国,分分合合。我在上面的叙述中讲到的许多地方,都属于今天印尼的范围。独立的印尼的历史并不太长。这一部分叙述了印尼过去小国林立一直到今天成为这样一个大国的过程。既然称为历史,叙述当然以政治、经济、文化等等为主。可是本书中许多地方都讲到了甘蔗和糖,可见这两件东西在印尼史上的重要性。这丝毫也不奇怪,在我上面的叙述种蔗和产糖的情况时已经涉及这个问题。从地理和气候条件来看,整个印尼都宜于甘蔗种植,再加上同大食交流的方便,产糖技术也达到了相当高的水平,产量也极可观。蔗和糖在本书中出现得并不集中,而是相当分散。但是,这些分散的材料,却能补充我上面的叙述。因此,我在这里专为本书立上一节,将书中有关蔗和糖的叙述加以摘录,使得我这一部《糖史》更加充实。至于其他印尼历史,不管是印尼文、荷兰文、英文等写成的,还是用其他文字写成的,还大量存在,我都无法,看来也没有必要一一摘录了。

第35页 “1557年澳门的割让使同中国的更加经常的贸易成为可能。葡萄牙人在世界范围的活动,变得更加集中于巴西的蔗糖和非洲的奴隶,而不是帝国的东部区域。”

第106页 国王阿莽古拉特二世欠了荷兰联合东印度公司巨额的军费债,不得已于1677年10月和1678年1月同公司缔约,公司获得了许多特权,其中有购买大米和蔗糖的垄断权。

第113页 国王与公司的关系急剧恶化,军费没有付给公司,“大米、木材和蔗糖的供应受到了阻挠”。

第127页 1738年,向荷兰运出了太多的蔗糖和太少的咖啡。

第163页 1812年到1825年,欧洲人和华人在中爪哇从贵族手里租借了越来越大的大片土地作为甘蔗、咖啡树、靛蓝和胡椒种植园。

第169页 生产的蔗糖甚至在世界市场上能够同奴隶劳动生产的西印度蔗糖相竞争。

第172页 在这期间,阿姆斯特丹再次成为热带产品,特别是咖啡和蔗糖的主要世界市场。

第173页 1870年颁布糖业法,规定十二年后政府将从甘蔗种植业中撤出。

第177页 王室莽古尼加兰发展了大规模的咖啡和蔗糖方面的种植园农业。

第205页 1900—1930年,蔗糖生产增长近四倍。

羡林按:我曾在上面说到过,《糖史》是讲“史”,时间下限划在1911年辛亥革命,上面抄录的资料都是这样处理的。现在碰到《印度尼西亚历史》这一部书,叙述的时间超越了我的下限,为了保持这一部书的完整,我把1911年以后的资料也一并抄录于此。

第207页 1929年,大约70%的荷兰资本投资于爪哇,其中一半投资于蔗糖业。

第208页 1930年,蔗糖是主要货之一。

第228页 1911—1918年间,糖厂工人组织工会。

第271页 1943年,日本人接管蔗糖产业。

第305页 荷兰人为了保存占领军,1947年,需要取得爪哇的蔗糖。

抄录资料到此为止。

三 综论

1.搜集资料,当然是多多益善。我原来有一个野心,想要“竭泽而渔”。但那是根本做不到的。中外典籍中关于南洋的资料,浩如烟海,这个“泽”是无法“竭”的。我目前能够做到的仅只是在国内现有的条件下尽量多地搜集一些而已,没有求全的打算。

资料编排当然是以按原书出版时间的历史顺序排列为佳。但是,这也难以做到,因为有不少典籍的出版年月无法确定。所以只好拿到一种就抄录一种。好在这不会影响综合的论述,在这里必须有历史顺序。

还有一点,我在上面已经讲过,这里不妨再重复一下。我研究的是甘蔗和糖,但是搜集的资料,从表面上看上去,远远超过这个范围。这是我有意为之的。甘蔗和糖同社会上历史上许多事情都有联系,不应把它们孤立起来。下面就是我根据上面搜集到的资料,爬罗剔梳,归纳出的一些问题。

2.南洋是一个异常辽阔的地域,陆上海上都有属于这个地域的国家或者地区。根据我个人的看法,甘蔗的原生地难出这个地域。所以,这一章是本书第二编重头戏之一,用的篇幅比较多,是很自然的。不过,我觉得,也没有必要,把每一个地区都讲到。

3.在上面所有的资料中,其价值并不可能是完全等同的。我想特别提出“20薛福成纂《东南海岛图经》”,加以推荐。他本是一介儒生,科举顺利,当了大官。大清皇帝忽然看中了他,让他出国去当公使(当时还没有大使),这是一个“改行”。按理说,这个改行并不容易。但是,清代末叶有不少这样的人。他们怀着满腔的爱国热情,要中国富国强兵,锲而不舍地,发奋图强,研究世界大势,研究外国。他们几乎都不懂外文,然而请人翻译,不厌其详。从他们的日记中、行纪中和其他著作中,他们知识面之广,他们了解的范围之广、之细,真不能不让我们一百多年以后的今天的人吃惊。我们今天的从事外交的人,从他们身上可以学到很多优秀的东西。薛福成就是这些人之一。

4.我在上面抄录的资料,有多有少,有简有繁,其准确性与可靠性的水平是非常参差不齐的。不通过对比,不能全信。有一些国家,比如越南,能种蔗产糖是没有问题的;然而有的典籍却偏偏没有这方面的记载。

5.缅甸和暹罗(泰国)本来并不以蔗糖著称;然而《小方壶斋舆地丛钞》第十二帙,《地理志略》却明确记载着两国产蔗和糖,当必可信。同书第十一帙《薛福成出使英、法、意、比日记》还记载着:“(缅甸土番),山溪之间,多装水磨,用水力运轮机以制糖。”

6.《小方壶斋舆地丛钞》第十二帙《地理志略》记载着阿弗干(阿富汗)产白糖,前提当然是能种蔗,这是非常重要的资料。大家都承认,印度种蔗和造糖的技术向西方传布,先传到波斯,后又传到阿拉伯国家,然后传遍了全世界。印度梵文“糖”字śarkarā,也因此通过波斯文和阿拉伯文,以各种形式稍异而基本相近的形式传遍了世界各国。在西传的路上,应该有个中间环节,而这个环节应该就在阿富汗一带。现在果然找到了证据。这样一来,蔗和糖西传的路线就清清楚楚了。《小方壶斋舆地丛钞》第十二帙《地球说略》载俾路支产甘蔗,值得注意。

7.《小方壶斋舆地丛钞》第十二帙《万国地理全图集》载尼泊尔产甘蔗。一般说来,从地理条件来看,人们不大容易想象尼泊尔会产甘蔗的。

8.在上面抄录的材料中,有很多地方,比如《玄览堂丛书》中的许多国家或地区,都有从一个地方到另一个地方航海的“针路”或“针位”,这是详细记载使用罗盘针的办法。同时,从这些涉及“针位”或“针路”的国家和地区中,也可以看出中国古代航海区域之广,又能够看出中国航海技术之发展。

9.上面抄录的资料有的已经讲到西方(欧洲)新兴起的资本主义国家殖民主义的侵略行为,比如,《玄览堂丛书》第101册,满剌加国:“正德间(1506—1522年),佛朗机人之舶来互市,争利而哄。夷王执其哪哒而囚之。佛朗机人归诉于其主,议必报之。乃治大舶八艘,精兵及万,乘风突至,时已逾年。国中少备,大被杀掠。佛朗机夷酋进据其宫……佛朗机将以其地索赂于暹罗而归之。暹罗辞焉。佛朗机整众满载而去。”殖民主义者狰狞面目,历历如在眼前。

10.有一个有趣的简直有点匪夷所思的插曲,我必须讲一讲。《玄览堂丛书》第101册,在“暹罗”一章中记载着万历二十年(1592年)十二月二十一日两广总督萧彦的一份奏折,里面谈到,“暹罗夷使自愿出兵剿倭”。事没有成,但是极为有趣。从地理位置上来看,日本居中国之东,而暹罗居中国之西,又不是海军大国,怎样去“剿倭”呢?葫芦里不知卖的是什么药。

11.我们现在常讲汉文化圈和印度文化圈。这个“圈”确实是存在的,不能否认。之所以形成“圈”,原因并不复杂。中印两大文明古国,文化辐射力强,周边国家受其影响,于是就形成了“圈”。“圈”内的国家,有的泾渭分明,有的就交光互影。后者最明显的例子是印度支那半岛。顾炎武《天下郡国利病书》第46册,讲到:“安南占城,本汉郡也。故言语文字犹通乎中国。真腊(柬埔寨——羡林)以西,则皆扶南裸国所属也。自汉时 陈如以天竺婆罗门主之。”这说明越南和柬埔寨之间就是中印文化圈的分界线。

陈如以天竺婆罗门主之。”这说明越南和柬埔寨之间就是中印文化圈的分界线。

12.《小方壶斋舆地丛钞》第十二帙《地球说略》讲到比耳西亚(Persia,即波斯——羡林)产磁器,值得注意。难道中国的制造磁器的技术也传进了波斯吗?

13.最后,我想讲一讲,在广义的南洋范围内,中国人在种蔗和制糖方面所做出的贡献。在我上面所抄录的资料中,很多地方都提到中国人,我现在归纳一下。在古代,个别的或极少数的华人出国定居,这并不是什么稀有的事。世界上许多国家都有类似的情况。近数百年以来,由于国内人口激增,中国土地养活不了这样多的人,特别是在有地理之便的广东和福建,就有比较大量的华人背井离乡,到异域去谋生。在广义的南洋,几乎没有地方没有华人,他们都对当地的经济发展做出了贡献。我只举几个例子。首先是在越南。这里华人比较多。在华人中,也有贫富之别,说它是阶级差别也不为过。《小方壶斋舆地丛钞》第十帙“安南小志”说:“其大者(指通商——羡林)常为中国商贾及柴棍府豪商谋占之。”我顺便说一句:在这同一书中说:“近顷欧人置制糖于其国中。”“欧人”,恐怕就是法国人,可见越南已采用了西方制糖技术。

其次是夏威夷。在这方面,Deerr的《糖史》讲得最为详细。首先把甘蔗带进去的是南太平洋波利尼西亚人,而第一个制糖者则是一个中国人。后来许多国家的人都参加到种蔗和制糖的行列中。一个名叫Jung Tai的中国人和一个名叫Aiko的中国人,在制糖方面也出了力。后来由于种蔗和制糖劳动力缺乏,于是“中国苦力”就被垂青。到了1898年,中国人在夏威夷总数已达到37,000人,其中不少人是从事种蔗和制糖的。

再次是槟榔屿。《小方壶斋舆地丛钞》第十帙《槟榔屿游记》。这篇文章非常细致生动地描绘了参观中国人创办的承顺兴公司糖厂的经过。这里是用机器制糖,机器都购自泰西。工人十之六七是华人。估计南洋种蔗产糖的地方极多。其中绝大部分地区都有华人参加。中国人在南洋蔗糖业方面做出了巨大的贡献。在本书中我已多次谈到。

四 附章 沙糖与奴隶制

我在上面曾说过,Deerr高明之处在于把甘蔗种植和沙糖制造与奴隶制联系起来。从制度方面来看,这真正是搔着了制糖工业的痒处。在本章中,Deerr已经涉及这个问题。他又把他的《糖史》第二卷大部分章节提供给这个问题,显然他认为这是一个重要问题。

我在上面第二编第七章《欧、美、非三洲的甘蔗种植和砂糖制造》中,已经谈到中国苦力在中、南美洲蔗田和糖厂中工作的情况,但是我还没能把这情况同奴隶制挂上钩,原因是一、我当时所见还不够深广;二、即使根据Deerr自己的叙述,中国苦力和奴隶究竟还有些微区别,虽然在性质上是半斤八两,二者都是西方残暴的殖民主义的牺牲品。

总之,种蔗和制糖必须与奴隶联系起来。问题是,在本书的框架中究竟应该把有关奴隶制的叙述放在什么地方?本书第二编中有几章与此有关,都是可以放的。但是,经我再三考虑,还是本章为宜,不过不写入正文中,只作为一个“附章”。

根据Deerr的叙述,在15世纪早期,葡萄牙人,在“航海者”(The Navigater)Dom Henry(1394—1460年)的倡议下,勘探西非洲海岸。后来于1441年和1443年,有人带来了两批阿拉伯人和黑人的混血儿的回教俘虏。他们自认为出身高贵,不适于被奴役,他们认为,在非洲内部有一些黑人是天生的奴隶材料。他们的意见被接受,于1444年首批黑奴被押到Lagos(尼日利亚首都),从此揭开了一幕长达四百年的殖民主义者制造惨无人道的买卖黑奴的人类悲剧。Deerr认为,不但蔗糖工业的发展是以此为基础的,而且新世界经济的发展也有一大部分是以此为基础的。他用了很长的篇幅细致入微地叙述了西方吸血鬼这一段肮脏的历史,一直到这一篇悲剧的结束。因为与我的研究关系不大,我不再征引了。

中国的过剩人口也没有能逃过殖民主义者贪婪搜寻的目光。始作俑者是荷属印度的总督Jan Pieterzoon Coen(1587—1630年),他两次担任此职:一次是1617—1622年,一次是1627—1630年。他曾制订一项殖民计划,一方面运出荷兰妇女,来充当荷兰移民的老婆,另一方面又诱导荷兰男子与东方妇女结婚。他进一步设想把中国人移来荷属印度。他给自己的后任留下了备忘录,说Batavia,Moluccas,Amboynn和Banda等地需要大量的移民。在全世界上能为我们办事的人,没有哪一个超过中国人。最好趁着这一次季候风,派出舰队,到中国沿岸去掳掠中国男人、女人和小孩,越多越好。应该特别注意掠劫中国人,尤其是妇女和儿童。男人的赎金,可以定为六十rial。但是,无论如何也不能让女人逃回中国,或者公司管辖的其他地区,用他们来充当这个地方的移民。

这个计划没有实现。但是,爪哇糖业最早的发展却归功于中国人,一直到19世纪,还掌握在他们手中。华人遍满东亚(eastern Asia)。在苏门答腊英国制糖工业中有他们,把制糖工艺引进马来亚的又是他们。他们于1700年左右到了那里。英国人于1786年占领槟榔屿之后,那里的糖业发展主要靠中国人。

1840年以后,把非洲黑奴运往巴西、古巴和波多黎各越来越困难了;但是在同时世界上对糖的需求却越来越大。为了满足这个需要,古巴的蔗园主和秘鲁的制糖工业家,特别是开发Chincha群岛海鸟粪的企业家,想出了一条计策,用合同工的名义诱骗中国人上他们的圈套,然后在公海上把他劫掠成奴隶。是法国的冒险家先把印度人运往留尼汪(Réunion)和毛里求斯,然后又诱骗中国苦力于1843年到了毛里求斯,于1845年到了留尼汪。此外还有977人于1856年被运到了Martinique和Guadeloupe。另有人运去1200人。

一个西班牙商行于1847年首次骗运八百中国人到了古巴。一旦开始,立即迅速发展。到了1852年,估计有八千到一万五千人被运到了古巴,有二千五百人到了秘鲁。在按照条约被迫开放的港口厦门和广州,英国公司也参加了这种罪恶活动。这在厦门引起了人们的强烈抗议。在广州也出现了同样的情况。于是这种活动便转移到了澳门。由于英国人的强大压力,于1879年完全停止。

这种活动完完全全是诱拐活动。狡猾的中国人,在古巴和秘鲁经纪人的资助下,对无助的和无告的同胞,下了毒手。苦力的来源有三:宗族械斗的俘虏、用武力或阴谋诱骗的无知乡民和被诱骗赌博输成奴隶的劳工。这一些人被骗签订为期一年的合同;但是一到哈瓦那或利马,他们便被公开拍卖,沦为真正的奴隶。

在1860年以前,中国政府的态度十分离奇。根据《大清律例》第二三〇章,移民出国而又回国者处死刑。这个政府根本不承认海外子民的存在。在这样的制度下,一个中国苦力,同一个黑奴一样,无权要求对伤害的赔偿。一直到1874年(清同治十三年),中国官方才在英美顾问的压力下,采取行动。在这一年,成立了一个调查委员会,有中外人士参加,赴古巴进行调查。调查结果使人惨不忍睹。中国苦力受尽了残酷的奴役和折磨,断腿,折臂,浑身长满了疮,眼睛瞎掉。这个委员会发现,已经有40,413个中国苦力被运到了古巴,其中至少有百分之八十是被诱拐的。在大海的航行中,死亡量也极大。从1847年到1859年,在22,298个移民中,有3,342人死于途中,占总人数的百分之十五。

中国苦力被运往秘鲁,始于1849年。第一批75人,于10月15日到达。从这时起一直到1874年7月2日,中国苦力在秘鲁的数目已经达到87,343人。顶峰是1872年,这一年共有13,341人到了秘鲁。在Chincha群岛挖海鸟粪的劳动最难忍受,在大陆上甘蔗种植园中,情况稍微能够忍受。

秘鲁政府,在没有受到强国的压力下,自动认识了这种勾当的弊端。在1874年6月26日,中国政府和秘鲁政府签订协约,中国苦力受到了法律的保护,秘鲁政府应允在全国范围内进行调查,中国苦力应受到同其他最惠国公民同样的保护。在这个协议指导下,给中国苦力规定了每月的工资。

下面Deerr又讲到世界华人和华侨的数目,讲到1872年在日本横滨一艘秘鲁运苦力的船上发生的事件,讲到由此可能引发起一场日秘战争,最后讲到在南洋群岛和西太平洋群岛上的贩卖奴隶的活动和把波利尼西亚人、所罗门群岛上的土人、Melanesian人、澳大利亚土人等等被劫掠为奴隶的情况。因与我想写的重点——中国苦力无关,我不再介绍了。

最后,我还想说明一点:Deerr在注中说,他写有关中国苦力的情况,根据的主要是两部书,一部是Mcnais,The Chinese Abroad,上海,1926年。另一部是Campbell,Chinese Coolie Emigration,伦敦,1928年。这两部书我找不到,只好根据Deerr的叙述来转述了。

另外,我手头还有一份复印件,是北大亚非所李安山先生提供的,内容是Richard S.Dum的Sugar and Slave,The rise of the planter class in the English West Indies 1624—1713,W.W.Norton& Co.,New York,London 1973,其中Sugar一章,讲的是英属西印度群岛使用奴隶种蔗的情况。材料很有用;但由于与我现在主要想谈的问题关系不大,所以我也就略而不谈了。

注释:

〔1〕 冯承钧著《中国南洋交通史》,中国文化史丛书,第一辑,1936年,商务印书馆。第1页“序例”。

〔2〕 缅甸又产蔗和糖,又进口糖。殊难解。

〔3〕 尤侗大概是根据别人传说而创作《外国竹枝词》的。

〔4〕 参阅冯承钧,上引书,第171页。

〔5〕 参阅下面19“《小方壶斋舆地丛钞》第十帙《三得惟枝岛纪略》”。

〔6〕 也不一定真误。爪哇,有的书上确实作“瓜哇”,比如《玄览堂丛书》。

〔7〕 参见注〔6〕。

〔8〕 参阅冯承钧,上引书,第220—242页,下编第六章《马来半岛诸国传》。

〔9〕 参阅上引书,第五章《南海群岛诸国传》,第171页苏门答剌。

〔10〕 参阅上引书,第三章《阇婆传》,第132—155页。

〔11〕 参阅上引书,第五章(十七)渤泥,第195—204页。

〔12〕 参阅上引书,第五章(二十一)吕宋,第210—213页。

〔13〕 参阅上引书,第五章(十八)苏禄,第204—205页。

〔14〕 整个手抄本中,平常写作“爪哇”的,都一律写作“瓜哇”。我曾怀疑这个“瓜”字有问题;但是“西瓜”、“木瓜”等等词儿,写的“瓜”字与“瓜哇”一模一样。是“瓜”字,而非“爪”字,无可怀疑。参阅冯承钧《中国南洋交通史》,第132—155页。

〔15〕 参阅冯承钧,上引书,第190页。

〔16〕 参阅上引书,第156—170页。

〔17〕 参阅上引书,第121—131页。

〔18〕 苏吉丹国,参阅上引书,第187—189页。

〔19〕 参阅上引书,第280—286页。

〔20〕 关于大食在南洋群岛的问题,我依稀记得在多少年以前读到过这方面的文章。可惜现在人名和文章名都记不起来了。

〔21〕 《印度尼西亚历史》,〔澳〕梅·加·李克莱弗斯特著,周南京译,商务印书馆,1993年。

第九章 日本的蔗和糖

中日两国是“一衣带水”的邻邦。互相往来已有二千多年的历史。写日本古代史,有许多材料必须仰给于中国典籍。仅此一端,就足以看出中国在文化交流中对日本的贡献。在这个漫长的历史时期中,两国以不同的形式互相学习,从而丰富了自己文化的内容。综观这两千多年,可以简略地分为两大阶段。在日本明治维新(1868年)以前,中国文化影响日本大,大得不成比例。明治维新以后,则日本影响中国大。西方工业革命后的一些最新的发明创造,甚至在这之前西方哲学、科学思想,多通过日本这个媒介,间接传入中国。19世纪末20世纪初,中国一些先进人物,包括学者和革命家都在内,多在日本居留过,或学习,或从事革命活动。这是中国应该感谢日本的。但是,在这以前极漫长的历史时期内,中国的儒家文化以及通过中国和韩国的途径传入日本的印度佛教文化,则对日本社会的进步和文化的发展,起了决定性的作用。所有这一切都是历史事实,是无人能否定的,我们甚至可以说,如果没有中国儒家和印度本土的或者中国化了的佛家,日本文化现在会是什么样子,是没有人能说清楚的。

本书的目的不是写中日文化交流史,而是写中日两国在甘蔗种植和蔗糖的制造与应用方面交流的情况,关于这种情况,过去中日两国学者,特别是日本学者,都写过一些文章;但是都既不全面,又不详尽。可能是因为蔗和糖都是微末不足道,难登大雅之堂的日用食品,杀鸡焉用牛刀,用不着费那么大的力气。可是我在上面第一编以及本编上面已写成的文章中,已经充分证明了,糖在世界上许多国家的文化交流中所起的作用,我们没有任何理由来藐视它。写“日本”这一章的原因,也就在这里。但由于资料短缺,又受了时间的限制,我没有雄心壮志来写一篇源源本本洋洋洒洒的大文。在我目前的条件下,我只能利用手头现有的资料,来写这一章,既不系统,也不全面,只能略述一个大体的轮廓。我相信,这对读者也会有一些用处的。

我首先根据清末著名的诗人,担任过中国驻日使馆参赞的黄遵宪(公度)的刊版于清光绪十六年(1890年)的《日本国志》介绍一下与我的研究有关的情况。读了本书,我禁不住要发点议论。此书刊出于一百零六年以前,对当时日本介绍之全面、之系统、之翔实、之认真,至今尚未有同类的书能望其项背者。在黄公度光绪十三年(1887年)写的“自序”中,有一段话,极值得今天的我们重视而且敬佩。我抄在下面:

昔契丹主有言:我于宋国之事纤悉皆知,而宋人视我国事如隔十重云雾。以余观日本士夫类能读中国之书,考中国之事,而中国士夫好谈古义,足已自封,于外事不屑措意。无论泰西,即日本与我仅隔一衣带水,击柝相闻,朝发可以夕至,亦视之若海外三神山,可望而不可即。若邹衍之谈九州,一似六合之外荒诞不足论议也者,可不谓狭隘欤!虽然,士大夫足迹不至其地,历世记载又不详其事,安所凭借以为考证之资。其狭隘也,亦无足怪也。窃不自揆,勒为一书,以其体近于史志,辄自称为外史氏,亦以外史氏职在收掌,不敢居述作之名也。抑考外史氏掌五帝三王之书,掌四方之志。今之士大夫亦思古人学问,考古即所以通今,两不偏废如此乎?

黄公度这一番议论在百年后之今日读之仍虎虎有生气。他的一些说法很值得我们反思。

《日本国志》的内容编排,也很值得我们参考。我也不厌其烦地抄在下面,以供参考:

| 卷首 | 中东年表(按“东”即指日本) | |

| 卷第一 | 国统志一 | |

| 卷第二 | 国统志二 | |

| 卷第三 | 国统志三 | |

| 卷第四 | 邻交志上一(华夏) | |

| 卷第五 | 邻交志上二(华夏) | |

| 卷第六 | 邻交志上三(华夏) | |

| 卷第七 | 邻交志下一(泰西) | |

| 卷第八 | 邻交志下二(泰西) | |

| 卷第九 | 天文志 | |

| 卷第十 | 地理志一 | |

| 卷第十一 | 地理志二 | |

| 卷第十二 | 地理志三 | |

| 卷第十三 | 职官志一 | |

| 卷第十四 | 职官志二 | |

| 卷第十五 | 食货志一(户口) | |

| 卷第十六 | 食货志二(租税) | |

| 卷第十七 | 食货志三(国用) | |

| 卷第十八 | 食货志四(国债) | |

| 卷第十九 | 食货志五(货币) | |

| 卷第二十 | 食货志六(商务) | |

| 卷第二十一 | 兵志一(兵制) | |

| 卷第二十二 | 兵志二(陆军) | |

| 卷第二十三 | 兵志三(陆军) | |

| 卷第二十四 | 兵志四(陆军) | |

| 卷第二十五 | 兵志五(海军) | |

| 卷第二十六 | 兵志六(海军) | |

| 卷第二十七 | 刑法志一 | |

| 卷第二十八 | 刑法志二 | |

| 卷第二十九 | 刑法志三 | |

| 卷第三十 | 刑法志四 | |

| 卷第三十一 | 刑法志五 | |

| 卷第三十二 | 学术志一(汉学西学) | |

| 卷第三十三 | 学术志二(文字学制) | |

| 卷第三十四 | 礼俗志一(朝会婚娶 祭祀丧葬) | |

| 卷第三十五 | 礼俗志二(服饰居处 饮食岁时) | |

| 卷第三十六 | 礼俗志三(乐舞游宴) | |

| 卷第三十七 | 礼俗志四(神道氏族 佛教社会) | |

| 卷第三十八 | 物产志一 | |

| 卷第三十九 | 物产志二 | |

| 卷第四十 | 工艺志 |

今天我们写《日本国志》,也许内容不会这样排列。但是,我们仍然不能不佩服,一百年前的一部书内容竟如此排列得有序、全面、系统,甚至科学。

所有上列的内容并不都与我的研究有关。与我有关的,一看目录,就能够知道。现将有关资料抄列如下:

卷第二十 食货志六(商务)

又设共进会,若绵,若丝,若茶,若糖,各令商人出品,每物不下千余种。分别其精粗优劣,上者给以龙纹赏牌,次凤纹赏牌,次花纹赏牌,又次给以褒赏之章,以内务卿监临其事,拔其尤者,以劝众人。

可见糖在日本商务中所占地位之重要。黄公度又在下面列了一个输出输入品表。“十万元以上输入品”这个表内

这些糖是从哪一国输入的呢?表中并没有填写明白,估计是从中国。本章在最前面有几句话:“终德川之世,唯长崎开港,许中国与和兰通商而已。当时输入之货,绵、糖、细缎、书具、文籍为多。输出之货,铜为大宗,余则昆布、鳆鱼及铜漆杂器耳。”荷兰不产糖,日本输入糖,必然是中国之产,其理自明,无待论证。在本章结尾前,黄公度又写了一段话:“欲我国之产广输于人国,则日讨国人以训农,以惠工。于是有生财之道。欲我国所需悉出于我国,不必需者禁之、绝之。必需者移种以植之,效法以制之,于是乎有抵御之术。欲他国之产勿入于我国,则重征进口货税,使物价翔贵,人无所利,于是乎有保护之法。”黄公度这一段话真说到了点子上。对于种蔗造糖,日本采用的就是这个政策。

同世界各国其他民族一样,日本人也是爱糖,吃甜食的。在本书第二十五卷礼俗志二“饮食”这一节中,有“饼饵”一段,多次提到使用糖,比如“以粉面黍豆糖蜜之类,合蒸为糕,五色者为锦糖饼,白者为白雪糕,蒸糖者为外郎饼。”“以赤豆煮熟,放盆内,和以沙糖,翻转团子以衬之,曰牡丹饼。”“以姜橘冬瓜金橘佛手柑天门冬之类,渍以糖者,为糖渍。”“以糖作花果禽鱼之形,红白间道,为间道糖;成条子者曰糖通,空其心者曰吹糖,曰茧糖,曰窠丝糖,曰乳糖,实心者曰糖粒,曰糖爪,以糖缠胡桃紫苏橘皮之类曰糖缠,又曰龙缠,以糯米糖卤和剂成饼曰牛皮饼,以赤豆去皮和糖卤煎炼成饼曰羊肝饼……大抵以粉面黍秫红菉诸豆和以飴糖鸡蛋……其法多自汉人得来,亦有从泰西人得来者。古者无糖,惟用酥油飴餳调和,后世无不用糖者。”最后几句话很重要,日本古代无糖。

同我的研究关系最密切的当然是“物产志”(卷三十八和三十九)。在本志开始不久,黄公度就写了一段非常重要的话:

今海外各国,汲汲求富;君臣上下,并力一心,期所以繁殖物者,若伊尹吕尚之谋,若孙吴之用兵,若商鞅之行法,其竭志尽力与邻国争竞,则有甲弛乙张,此起彼仆者。其微析于秋毫其末,甚于锥刀。其相顷相轧之甚,其间不能以容发。故其在国中也,则日讨国人,朝夕申儆,教以务财力农蓄工,于己所有者,设法以护之,加意以精之。于己所无者,移种以植之,如法以效之,广开农商工诸学校以教人。有异种奇植新器妙术,则模其形,绘其图,译其法而广传之。凡丝、茶、棉、糖之类,必萃其类,区其品,开博览共进之会,以争奇竞美,褒其精纯,禁其饰匿,面进而劝之。

下面黄公度又讲到怎样抵制外国货的措施。这些上面他已经讲过一些,这里又讲,可见他对这个问题的关注,而这些话都完全说到了点子上。我们今天对清末一些维新派人物,只能表示敬佩。对我的研究来说,他明确提出了糖。日本古代无糖,上面他已提到过,这里又提。接着他详尽地叙述了上面提到的丝、茶、棉、糖的移植生产情况。

下面把糖的情况介绍一下,因为黄公度的叙述简短扼要而又准确可靠,我还是抄原文吧:

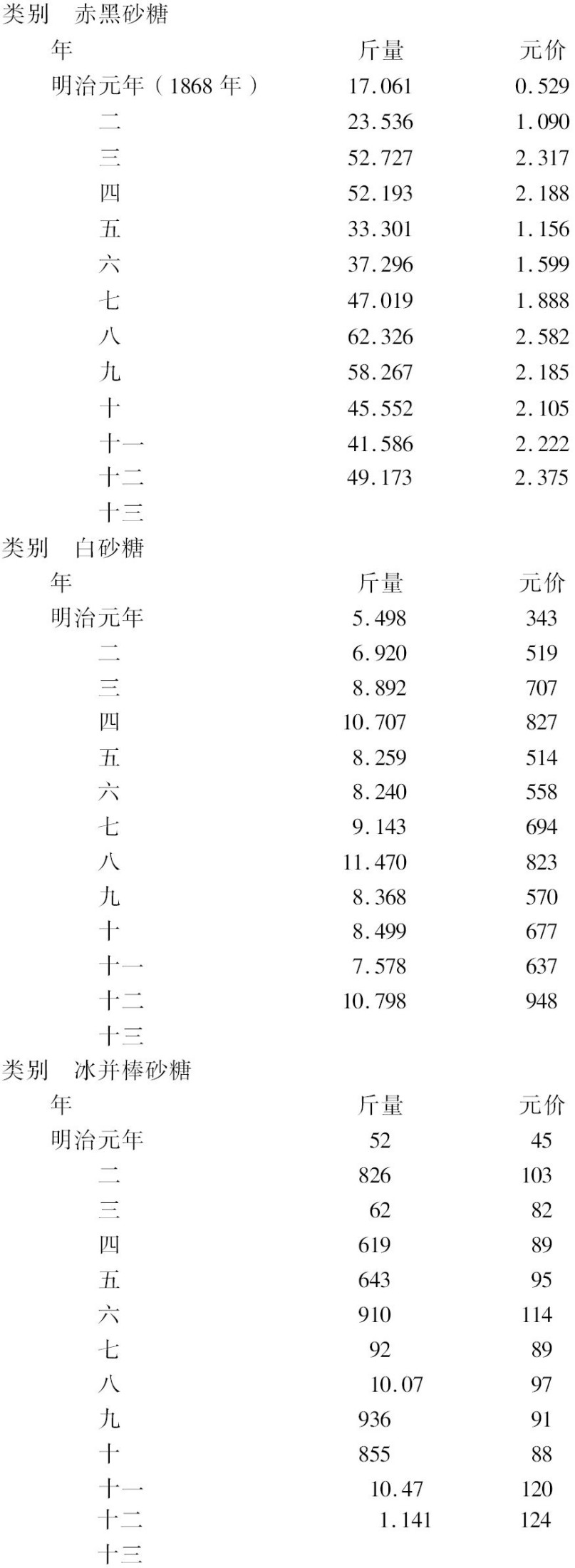

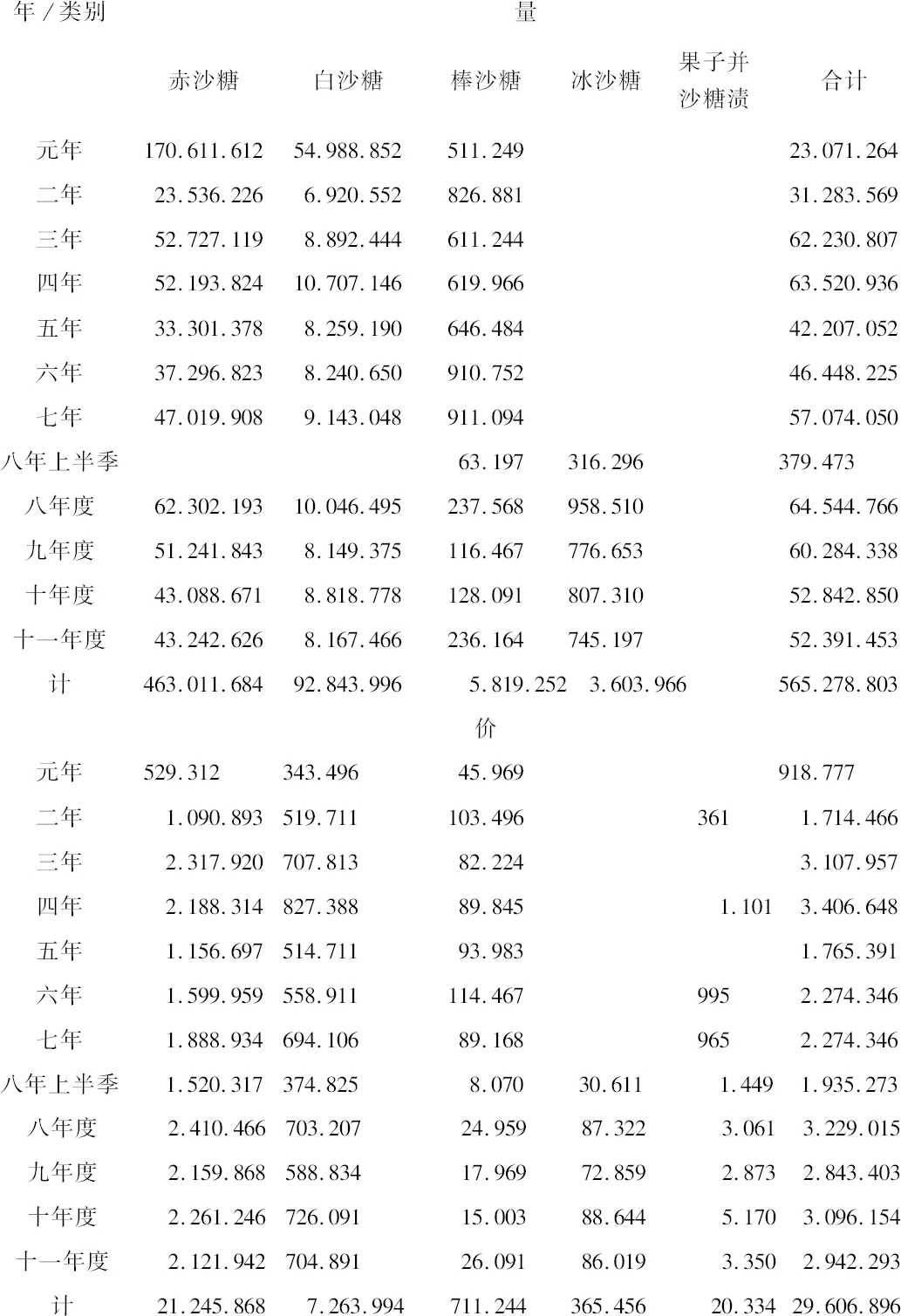

初,享保年间(1716—1735年)德川氏命萨摩国征蔗苗于琉球,始令栽种关东、东海、西海、南海诸国。然未谙制糖之法(以下夹注)先是庆长中(1596—1614年,明万历二十四年——万历四十二年)有大隅国大岛人直川智漂入汉土,携蔗苗归,始学制糖,亦未得法。至宝历中(1751—1762年,清乾隆十六年——乾隆二十八年),有赞岐人研究其术,制糖较精。宽政中(1789—1800年,清乾隆五十四年——嘉庆五年),赞岐人向山周庆所制尤佳。(夹注终)诸国遂争相仿效。然安政(1854—1859年,清咸丰四年——咸丰九年)通商以来,输入之额逐年加增。自明治元年(1868年,清同治七年)至十一年(1878年,清光绪四年)输入共五亿六千五百余万斤,价值二千余万元。自中国输入者十之九,他国输入者十之一。故近年政府商议改约,亟欲重课糖税,为保护国产计焉。(夹注)据明治十三年(1880年)沙糖共进会报告:日本全国每年费糖须九千万斤,以全国户口计,每人每岁须用二斤六两,而国内所产仅足供半额云。(夹注终)

明治十一年(1878年)沙糖产额数量表

沙糖输入价量表

沙糖类平均百斤价表

上面列的这一些表格,都是非常有用的。虽然涉及的时间只有十几年;然而正当日本明治维新初年,在日本史上是重要的时刻。

下面我再根据卷三十九物产志二介绍一下日本蔗和糖的生产情况。“全国物产”中没有这两项,根据上面的叙述,这完全是在意料之内的。全国不列,并不等于个别地方不生产。下面我讲一讲个别地方生产情况:

和泉国物产中有白下砂糖(日根郡诸村)

| 摄津国物产 | 冰砂糖大坂 | |

| 远江国 | 白砂糖城(东郡横须贺) 黑砂糖(敷智郡) | |

| 骏河国 | 沙糖(志大有渡安倍三郡) | |

| 小笠原岛 | 甘蔗 | |

| 伯耆国 | 砂糖(会见郡葭津村渡村) | |

| 备前国 | 砂糖(和乞赤坂津高三郡) | |

| 纪伊国 | 甘蔗(各郡以那贺为最) | |

| 赞岐国 | 砂糖(各郡以大内郡引田村为最良) | |

| 伊豫国 | 砂糖(宇摩郡及伊豫郡黑田村) | |

| 土佐国 | 砂糖(安艺吾川高冈幡多诸郡) | |

| 肥前国 | 砂糖(大村岛原) | |

| 肥后国 | 砂糖(山鹿宇土天草三郡) | |

| 天隅国 | 砂糖(肝付郡) | |

| 萨摩国 | 砂糖(长岛) | |

| 州南诸岛 | 甘蔗(各郡) 砂糖 | |

| 壹岐岛 | 黑砂糖(佐须豆酘二乡) |

黄遵宪《日本国志》中的资料就抄到这里。我现在把资料综合一下,加以系统化,这样对读者会有用处的。上面我在抄资料时,有时也发点议论。现在综合资料时,说点个人的意见,更属难免。意见之外,我还会提出一些问题,供自己和其他人进一步去探讨。

一、中国在先秦时期已经知道了蔗汁,在比较晚的时期,才知道制造蔗糖。此时已经从“西国”引进了石蜜。到了唐代,唐太宗还派人到印度去学习大概在当时算是比较先进的熬糖术。中日交流文化开始颇早,而日本人又是善于学习他人之长的民族,为什么一直到了非常晚的时代才向琉球和中国索取蔗苗,携回日本去种植?

二、本书第一编,第五章“唐代的甘蔗种植和制糖术”中已经提到《唐大和上东征传》记载了鉴真东渡时携带的物品中有甘蔗和石蜜,估计很可能是供自己在旅途中食用的。但是,到了日本以后,为什么竟没有引起日本人民的重视?同世界上其他民族一样,日本人也不是不喜欢吃甜食的。《日本国志》,第二十五卷,“礼俗志”二,“饮食”一节中,有那么多用糖制的饼饵,可以为证。

三、《日本国志》,卷二十,“食货志”六,“商务”这一节中,把绵、丝、茶、糖并列。这些都是日本商品中最重要的东西,换句话也可以说是日本人民生活中不可或缺的日用品。可以看出糖的重要性。

四、日本引入蔗和糖,上面已经提到,时间相当晚:

1596—1614年 有日人漂入中国,携蔗归国,始学制糖,但不得法。

1716—1735年 萨摩国征蔗苗于琉球,种了蔗;但不懂制糖之法。

1751—1762年 赞岐人制糖较精。

1789—1800年 赞岐人制糖精。

1854—1859年 通商以来,输入之额逐年增。自中国输入者占90%,其他国家仅占10%。

五、对付这种入超现象,日本采用的政策同现代许多国家完全一样。一方面加重入口税,一方面号召、奖励日本人民自己努力生产。

六、根据《日本国志》卷三九“物产志”二,日本国内许多地方已经能种蔗产糖。

七、从国外,特别是中国,输入日本糖的种类颇多:赤沙糖、白沙糖、冰并棒沙糖、冰沙糖、果子并沙糖。

我写“日本”这一章是从介绍一本书开始的,这本书指的当然就是黄遵宪的《日本国志》,这一本书实在太精彩了。接着写下去,我觉得,只能仍然采用这个办法。我在下面介绍的,有的是书,有的是文章;但是有些文章我目前还找不到,只好暂付阙如,将来有机会再补上。

我现在介绍日本木宫泰彦著、胡锡年译《日中文化交流史》,商务印书馆,1980年。这是一部材料异常丰富的书,叙述得也异常详尽,从远古时代讲起,一直讲到明、清。各个朝代的文化交流都讲得具体而详细。但是,由于在上面介绍《日本国志》时讲的原因,尽管两国交流的货资很多,可是一直到明末才出现白糖和黑糖。在本书五“明清篇”第四章“明朝末年中日间的交通”二“萨摩和明朝的交通贸易”这一节中叙述了,日本军阀丰臣秀吉,在日本文禄二年(1593年)和庆长二年(1597年)两次尝试着经过朝鲜进攻中国,都没能成功。但是两国间的关系却紧张起来,断绝了贸易往来,将近十年。萨摩的岛津氏同明朝关系较深,他们希望恢复同明朝的贸易关系。经过了很多曲折,中间还牵扯上了琉球,一直到了1609年(明万历三十七年,日本庆长十四年),终于有中国商船十艘开到萨摩,停舶在鹿儿岛和坊津。关于船上所载货物,日方有记录,现抄在下面:

七月初二日,到坊津澳唐船装载货物开具:

缎(donsu) 〔1〕 绫(rinzy) 青绸(saya) 光素 素绫(rinzu) 丝绸(saya?) 绸(saya) 帽料(或系头带之物) 素绸(saya) 蓝绸(saya)

合计六百〇三匹

天鹅绒(birodo) 胡系(shiraito) 毛毡(masen) 扣绒(ito) 水银(mizukane) 白糖(shirosato) 黑糖(kurozato) 蜜川芎 山莓莳 甘草 鱼皮(Same) 墨(sumi) 碗矾 人参 酒盏(sakatsuki) 士人仔 〔2〕 伞(sashikasa)

唐船主 陈振宇 陈德

这是中国白糖和黑糖首次见于输日商品中。

在下一节“德川氏和明朝的交通贸易”中,著者继续叙述中日间的贸易往还。虽然德川家康努力恢复对明朝的勘合贸易未能成功;但是中国商船私自驶来长崎从事贸易的仍然有一些。1611年(日本庆长十六年,明万历三十九年),开到长崎的外国船只共有八十余艘,其中也有中国商船。1612年7月25日,明朝商船和从吕宋返航的日本商船共二十六艘,开进长崎港,载来白丝二十余万斤。郑芝龙首次来到日本,也在这时候。1613年(庆长十八年,明万历四十一年)6月23日,农历五月十六日,有中国帆船两艘开到长崎,船上装载的是糖。1615年(元和六年,明万历四十三年)闰六月三日,又有漳州商船载着大量的砂糖开到纪伊的浦津。得到允许,随便交易。从这以后一直到明朝完全灭亡,有大量中国商船开往日本,船上所载货物中肯定有糖,数量则不得而知。

在本书五明清篇第五章“日本和清朝的贸易”中,著者叙述了:一、长崎和长崎的地方官员;二、清朝商船的往来;三、贸易额及进港船数的限制;四、清朝商船的进港和返航;五、差宿、宿町、唐人坊;六、贸易法;七、贸易税;八、贸易品。其中最后一项与我的研究有直接关系。著者说:“清朝商船运来日本的商品种类繁多,几乎可以说包括了中国十五省的产品。因为中国北部和西南各地的商人,也多以各地的特产搭乘广东船和南京船运来日本。在西川如见的《华夷通商考》中,按照省区列举了中国十五省输出日本的商品。” 〔3〕 著者并没有把十五省输日的产品全部抄录下来,他只将和日本关系最密切的江苏、浙江、福建、广东四省选了出来。在这四省中,只有福建一省在众多的货品中有“砂糖”和“甘蔗” 〔4〕 。这完全符合我在上面第一编中所叙述的情况:福建有悠久的种蔗和制糖的历史。

最有趣的是西川如见的《华夷通商考》,也把清朝以外的一些地区运日的商品列举了出来。著者把交趾、柬埔寨、暹罗(泰国)、咬 吧(雅加达——译者)运来的商品抄了出来。其中交趾在众多的商品中有“砂糖”。此外还有“烘糕”(casamelu)(俗名泡泡糖)和“砂糖蜜” 〔5〕 。柬埔寨有“红糖”,暹罗有“红糖”、“块糖”、“白糖” 〔6〕 。咬

吧(雅加达——译者)运来的商品抄了出来。其中交趾在众多的商品中有“砂糖”。此外还有“烘糕”(casamelu)(俗名泡泡糖)和“砂糖蜜” 〔5〕 。柬埔寨有“红糖”,暹罗有“红糖”、“块糖”、“白糖” 〔6〕 。咬 吧有“砂糖” 〔7〕 。同输入中国砂糖的情况一样,从东南亚这四个国家和地区输入砂糖,就说明砂糖是这些地方的特产。这个问题,我在上一章第八章中已经讲过了,请参阅。

吧有“砂糖” 〔7〕 。同输入中国砂糖的情况一样,从东南亚这四个国家和地区输入砂糖,就说明砂糖是这些地方的特产。这个问题,我在上一章第八章中已经讲过了,请参阅。

关于运载的船只,著者说:“从上列可知当时输入的是些什么东西。大体说来,日船小,运来的大都是些丝线、丝织品、毛织品、书籍、字画、古董、文具、茶、陶瓷器、漆器、宝石、药品、扇、针、栉篦等细小物品。而奥船大,运来的主要是些木棉、砂糖、米、香木、香料、藤制工艺品、藤、兽皮、兽角、珍兽奇鸟等粗货。” 〔8〕

在本书本篇本章三“贸易额及进港船数的限制”这一节中,著者讲到,康熙二十四年,日本贞亨二年(1685年),康熙命福州和厦门的官派官船十三艘,装载台湾产的砂糖,开往日本。实际上该年开到日本的中国船多达七十三艘。此时,日本由于金、银、铜流出过多(日本大都是使用这三种金属换取外国包括中国和荷兰货物的),不得已而采用了限制贸易额的措施。由于这个措施来得太突然,给中国(也可能有外国)运货船造成了极大的困难。更晚开到的第五十二号船至五十九号船,更感措手不及,因而委托唐通事诉苦说,船在海上为风浪所破损,海水入舱,装在舱底的砂糖有浸水的危险,日夜排水,束手无策,请求早日允许卸货 〔9〕 。

在七“贸易税”这一节中,著者讲到日本方面规定了向清朝商人征收所谓常例置银、船别置银及八朔礼物等税。这也制造了一些纠纷。此外,所谓盈物也可以看作是一种税收。原来在运卸时掉下来的物品称作“盈物”,这是给予当地的搬运工的。后来产生了流弊,搬运工故意多掉,以增加盈物。于是从天明四年(1784年)起,规定每船出砂糖七千五百斤 〔10〕 。

下面介绍魏能涛《明清时期中日长崎商船贸易》(见《中国史研究》,1986年第2期,第49—64页)。

公元1603—1867年,日本史上称之为江户幕府时代。在这期间,中日两国没有官方关系,但是商船贸易则始终没有间断。而商船贸易则是一面倒的唐船贸易,只有“唐船”驶往日本,而“日本商人绝无至中国者”。1635年,日本限唐船于长崎一港贸易。1639年,完成锁国。日本除与中国、荷兰、朝鲜保持商业关系外,断绝了同其他国家的一切关系。中国商人赴日贸易极为活跃。中日贸易出现了空前繁盛的局面。现在根据魏文的资料把赴日唐船的年度和数目列一简表:

| 年 度 | 船 数 |

| 1611年(明万历三十九年) | 70 |

| 1612年(明万历四十年) | 30 |

| 1613年(明万历四十一年) | 20 |

| 1614年(明万历四十二年) | 60—70 |

| 1623年(明天启三年) | 36 |

| 1624年(明天启四年) | 38 |

| 1625年(明天启五年) | 60 |

| 1631年(明崇祯四年) | 60 |

| 1632年(明崇祯五年) | 4 |

| 1634年(明崇祯七年) | 36 |

| 1635年(明崇祯八年) | 40 |

| 1637年(明崇祯十年) | 64 |

| 1639年(明崇祯十二年) | 93 |

| 1640年(明崇祯十三年) | 74 |

| 1641年(明崇祯十四年) | 97 |

| 1642年(明崇祯十五年) | 34 |

| 1643年(明崇祯十六年) | 34 |

| 1644年(明崇祯十七年) | 54 |

| 1645年(清顺治二年) | 76 |

| 1646年(清顺治三年) | 54 |

| 1647年(清顺治四年) | 30 〔11〕 |

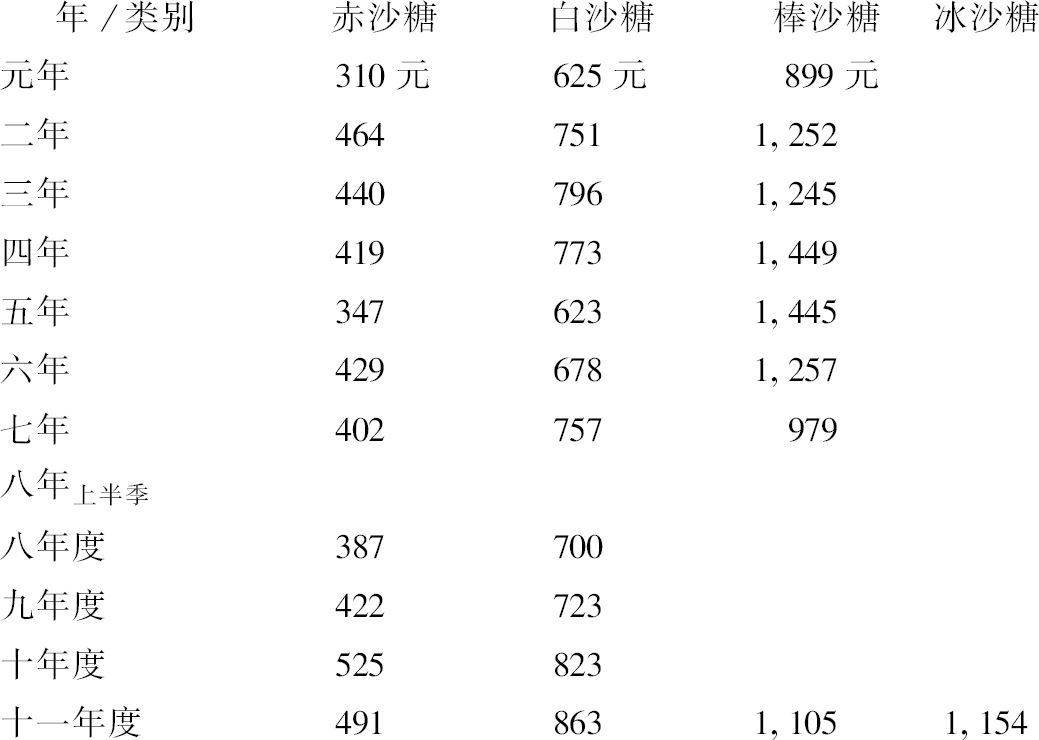

| 1648年(清顺治五年) | |

| 15年间 每年近50艘 |

1661年(清顺治十八年),清朝下迁海令,抵日船数迅速下降。从1663年(清康熙二年)至1683年(清康熙二十二年)开禁,在这二十一年中,入港唐船每年平均二十九艘,其中由中国内陆各口起航的每年平均六艘。由东南亚起航的每年平均十二三艘。由台湾起航的每年平均九艘以上,占重要地位。

明末清初,中日贸易之所以兴盛,一是因为日本方面欢迎,二是因为贩日利润优厚。拿糖来说,据葡萄牙人的报告,16世纪末,他们在中国收购白糖百斤银1.5两,贩日可卖3—4两。红糖买价百斤0.5两上下,贩日可卖5两上下,获利十倍 〔12〕 。

台湾郑氏家族在对日贸易中占有重要地位。郑芝龙年轻时就从事对日贸易活动,获得很大的利益。郑成功继之。1662年(清康熙元年)后,统治台湾的郑经仍继续派船往日本贸易。据英人记载,当时郑经“完全独占砂糖及台湾所有土产……与日本贸易,年平均有十四五艘大船前往彼地”。当时台湾糖年产量在二百万斤上下,鹿皮约十万张。郑经贩之,获利极大 〔13〕 。

这一时期,中国主要输出生丝和丝织品,从日本换回来的是白银。生丝和丝织品之外,还有砂糖、药材、矿物、皮草、染料、书籍、文具、工艺品等,中国处于绝对出超的地位。砂糖在输出品中占有相当大的比例 〔14〕 。

魏文 二、清朝开关后唐船贸易的兴盛与衰退(1684—1737年)。

1683年(康熙二十二年),清统一了台湾,第二年开放海禁,积极鼓励商人前往日本贸易。中日贸易迅速出现了极盛局面。其后,盛盛衰衰,反复不定,因与我的研究无关,不再加以介绍。

魏文 三、官商额商十三家办铜贸易和唐船贸易的终结(1739—1866年)。

在这个期间,中日双方在历史上形成的贸易地位,逐步颠倒,中国由一贯的出超地位变为入超,日本则由入超变为出超。过程是,在清开关后不久,双方在贸易中的地位日趋平衡。然后,由于清政府限制生丝及各类织物的出口量,日本的生丝生产,以及纺织业和制糖业都发展起来了。中国再也拿不出可与日铜相匹敌的商品,中日之间出现了金、银倒流的现象。1763年(乾隆二十八年),日本全部停止了银的输出,中国的白银开始流向日本。1782年(乾隆四十七年),唐船开始携金赴日本购货,中日间长期形成的贸易地位彻底逆转了 〔15〕 。

羡林按:上面讲的这种现象,在中国金融史上也产生了影响。已经有一些学者探讨过中国白银外流的问题。这事情发生在中国清代政治、经济的鼎盛时期,所谓康乾盛世,不能不令人深思。日本本是小国,也并不富,然而竟能在不太长的时期内,发展国内的纺织业和制糖业。可见日本国力之逐渐兴盛用不着等到1868年(同治七年)的“明治维新”就已经开始了,值得我们深入研究。

继续介绍魏文。这一时期,唐船运往日本的商品,以药材、糖、染、颜料和各种矿物为主。以1804年(嘉庆九年)为例,十一艘商船共运载丝2,413斤,织物14,366斤,药材909,218斤,糖1,285,600斤,染、颜料412,298斤,各种矿物270,543斤,皮革2,294本6,350枚(张),书籍14部等。唐船运回的商品仍为铜、俵物、诸色三大类,铜所占的比重愈来愈小 〔16〕 。

羡林按:在这里和在许多专著和论文,谈到中国运往日本的“商品”中,往往有“书籍”一种,这在中国同其他国家的贸易中,是看不到的。由此可见,日本对中国书籍的渴求从唐代已经开始,至清未衰。也可以看出日本吸收中国文化的情况。

在文章快要结束的时候,作者又指出了,从中日双方商品结构上来看,明末清初中国的手工业,尤其是蚕丝生产和纺织业、制糖业等方面,较之日本是处于绝对领先地位的。但是在18世纪以后,这种状况开始改变。日本的蚕丝和纺织业有了长足进步,制糖业也开始发展,加上比较发达的采矿业,迅速改变了自己在贸易中的地位。这虽还不足以说明日本当时已超过了中国,但中国的停滞不前,却是明显的 〔17〕 。

羡林按:作者这一段非常重要。日本之盛,中国之衰,由来已久,连在制糖业等手工业中都明显表现了出来。治中国近代史者不能不加以注意。清代政府后期之昏聩颟顸,实在不能辞其咎。

现在介绍清王锡祺的《小方壶斋舆地丛钞》。这是一套颇有点名气的书。用不着加以详细的介绍。

有关日本的书收在本书第十帙中,计有以下几种:

1.《东洋记》 同安陈伦炯著

2.《日本考略》 宁波龚柴著

3.《日本疆域险要》 德清傅云龙著

4.《日本沿革》 德清傅云龙著

5.《日本载笔》 英国韦廉臣著

6.《日本近事记》 海宁陈其光著

7.《日本通中国考》 长洲王韬著

8.《袖海编》 钱塘汪鹏著

9.《使东述略》 大埔何如璋著

10.《使东杂记》 大埔何如璋著

11.《日本杂事》 嘉应黄遵宪著

12.《东游日记》 泰西……著

13.《东游记盛》 缺名

14.《日本琐志》 缺名

15.《扶桑游记》 长洲王韬著

16.《东游日记》 清泉王之春著

17.《东洋琐记》 清泉王之春著

18.《日本纪游》 缺名

19.《日本杂记》 缺名

20.《岂止快录》 日本林长孺著

21.《禹于日录》 日本冈千仞著

22.《热海游记》 日本冈千仞著

23.《使会津记》 日本冈千仞著

24.《东槎杂著》 上海姚文栋著

25.《东槎闻见录》 六合陈家麟著

26.《游日光山记》 遵义黎庶昌著

27.《登富岳记》 日本大宰纯著

28.《登富士山记》 日本泽元恺著

29.《鹿门宕岳诸游记》 日本释绍岷著

30.《游岚峡记》 日本源之熙著

31.《游石山记》 日本释大典著

32.《金华山记》 日本泽元恺著

33.《游松连高雄二山记》 日本安积信著

34.《雾岛山记》 日本桔南溪著

35.《游大王山记》 日本市井永香著

36.《日本山表说》 德清傅云龙著

37.《泷溪记游》 日本铃木恭著

38.《游绵溪记》 日本丰后广建著

39.《游保津川记》 日本山田敬直著

40.《日本河渠志》 德清傅云龙著

以上这些书不见得都与我的研究有关。但是王锡祺苦心搜集在一起,在当时也许算是比较全面有用的了,所以我都把书名和著者抄了下来,供研究日本问题的学者们参考。

现在将这些书(文)中的有关资料条列如下,其中有与我的研究直接有关者,有间接有关者,我认为,二者都能供读者参考。

上列2 《日本考略》中讲到日本物产:“金银之矿,所在多有。铜矿多且富。”这就说明了,在我在上面的叙述中多次提到日本以金、银、铜换取中国产品的原因。

上列5 《日本载笔》说:“同治六年(1867年——羡林按:似应为同治七年,1868年),群臣聚议,欲废太官,与之构祸。太官去位,乃迎王登位,野渡改名东京,国号明治。自明治复位以来,国悉效西洋,语言、文字、格物、火轮、舟、车、铁路、电报,以及诸凡便宜机器等日精一日。”这讲的就是所谓“明治维新”。

上列7 《日本通中国考》,从历史上讲中日往来,虽简短,却极有参考价值。

上列8 《袖海编》中,有一段描述唐船抵日本后日本接待管理的情况,运载砂糖之商船当然也在其中,现在抄录一段,供研究者之参考:

长崎七十二街各有名,又有町,殊复近古。町有町长,客舟至,则一町主之。凡馆内器用什物,惟町长是问。货之出入,亦皆关照。舟行时,持筹销算,无空缺欺谬之虞。客或有事于货库,梢人数十为具餐以给,虽有微酬,其情可感。町长即街官也。

货库距馆殊近。唐船维缆之后,当年司事者示期上办,上办即以货贮库,有关验,有揭封。揭封者,其物零星,在货不货之间,另为封识之,以待请给上办,犹曰到办,到办则专事此番交易也。故曰某办船,又曰某番,以年之次第计之,如申年首到,则为申一番;次到则为申二番,馆内亦以此称呼。本办所居名曰库,曰清库,司事者与客会集货库,将上办所贮货物一一盘查,各为号记,俾无遗失,并将各货包皮秤明斤两,以便出货时除算明晰而清楚也,曰王取。使院择而有取,不在卖额之内,曰插番。司事人领本国远商开库视货,货之高低,唐山客与商虽睹面而都交谈,其所事在串,串之为言,插也。曰讲价。通事之官进馆,集客列坐,授以批价文簿,评论低昂,随时增减。至有竞而哗者,非一日所能定,则书卖字于货口之上,盖以图记,则交易之事粗毕,专待出货。

每数艘讲价已定,本国商人咸集于会馆,看板则知某货共有若干,其货之优劣,前于插番时见之矣。看板后,各商书其所值之价,密封投柜,名曰丢票。然后择善价而售之,不劳较论,亦交易之良法也。

有使院秩视二千石,自日本都会奉使而来,专事通商之事,带理崎政,一年更代,例止三任,一任而已者,多操权极重,故通称曰王家。