上面这一段讲中日商人以及日方官员看货议价,极其具体生动,其“丢票”一幕,颇有点像现在的拍卖,非常有趣。中国砂糖运至日本,当然也会按照这样的程序卖掉的。其余馆中宴会招待情况,本书描绘也极生动。但与买卖无直接关系,所以我就略而不录了。

上列11 《日本杂事》十二说:“长崎与我通商既三百余年。每岁,舶以八九月至。旧有唐馆,多以糖、棉花入口,皆日用必需物也。”这一段话可与上面的上列8的记载对照。可以看到中国糖在日本进口货中的重要性。

上列17 《东洋琐记》中有一段话:“土产之运来中国,以海鲜为大宗。箱馆一岛每年约出银八九百两。横滨、神户、长崎不与焉。次则硝、磺、铜运至中国者亦不少。近年出茶,每岁值银十万,美国购之。而蚕利亦兴,丝虽不佳,然仿西人做法,甚匀且细,故外洋亦喜购之。现闻开辟琉球荒土,广植甘蔗,盖因购我中国之糖,出口之银甚夥,故思夺我利权。刻闻复议入口糖税,每百元加抽税银三十元。是欲中国商民裹足不前也。”这是一段非常重要的记载。我国本是产茶产丝之国;然而在技术方面固步自封,遂不能与欧美竞争。此事盖开始甚早,其后愈演愈烈,遂不得不甘拜下风矣。至于蔗、糖,上面已经说到,日本许多地方开始种蔗造糖,这里又讲到琉球,同时又加重砂糖入口税,其目的无非是保护本国利益,排挤外来商品。这种斗争,自古已然,于今为烈。一直到今天,不但没有停止,而且变本加厉,我国当局竟听之任之,不能不令人扼腕叹息了。

上列25 《东槎闻见录》,讲到日本的物产,果实只列橘、柚、柑、橙、梨、枣、杏、李、榛、栗、石榴、枇杷、林檎、葡萄、西瓜、甜瓜等,而无甘蔗;但在“饮食”中则列酒、酱、沙糖、盐、油等。可见食用沙糖多仰给于外国,特别是中国。

现在介绍清魏源的《海国图志》 〔18〕 。关于这一部书的情况,我在本书第一编第十章“清代的甘蔗种植和制糖术”3“地理著作”40《海国图志》中已有较详细的介绍,这里不再重复。

本书卷一七 东南洋(海岛之国原无今补) 日本岛国

魏源介绍首先引《明史》:“日本,古倭奴国。唐咸亨中(670—674年),改日本,以近东海日出(原文如此!)而名也。”下面主要讲明代倭寇在东海以及中国沿海各地肆虐的情况。因与我的研究无关,不再抄录。

魏源又引俞正燮《癸巳类稿》,讲到“万历中(1573—1620年)台湾为日本倭所据。末年,荷兰红毛人自西洋来,欲据香山,不可,则据澎湖,又不可,乃南据美洛居及葛留巴……郑芝龙者,闽人也。为日本婿,家于台湾……其子成功逃入海。晚年率舟师数百艘攻台湾。荷兰寡不敌众,遂去而伺于葛留巴。”因为我在前面曾谈到郑成功,所以就抄了这一段。

魏源又引《皇清通考·四裔门》:“顺治(1644—1662年)以后,惟通市,不入贡。其市亦惟中国商船往,无倭船来也。其与中国贸易在长崎岛,百货所聚,商旅通焉。外此有七十一岛,自对马岛而南而东,皆日本地也。国饶铜,我朝鼓铸所资,自滇铜而外,兼市洋铜。安徽、江西、江苏、浙江等省,每年额四百四十三万余斤。设官商额船十六只,皆以内地绸缎、丝、棉、糖、药往易。商办铜斤,必藉倭照以为凭验。又有额外浮给之小照,数止一二百箱,用二三年即废。”

魏源引《地理备考》:“土产金、银、铜、铁、锡、铅、丝、茶、漆、竹、樟脑、棉花、纹石、玛瑙、磁器等物……所奉之教乃新德释儒三教(羡林按:新德恐系神道Shinto之译音)。奉儒教者为数无几。技艺精巧,工肆林立,惟与中华、高丽、贺兰(荷兰)等国通市。埠头不一,惟有屈许岛可泊客船。”

魏源《外国史略》:“不甚与外国贸易。每年惟荷兰船一,唐舶五,琉球船亦不过十。百姓沿海,惟以本地之货交易,或载列岛主所进贡将军之物。最大之港曰大坂,然每年飘所失之舟,亦有五分之一。盖所造之舟本不固,难冒风水。其君恐商人远离本地,故禁造坚舶。宁见本民之陷没,不肯立法保救……大坂港系国之大海口,商贾云集。长崎港,荷兰唐人所集之处,尤便通商。因禁例严,年年消减。

魏源引黄宗羲《行朝录》:“长崎岛有三大寺。一曰南京寺,中国北僧居之。一曰福州寺,闽、浙、广僧居之。一曰日本寺,本国人居之。”

下面介绍明李言恭、郝杰编撰《日本考》 〔19〕 。校注者之一汪向荣先生在“前言”中说:“《日本考》是明代研究日本史籍中比较重要的一种,也是今天了解明代中日两国关系史不可缺少的资料之一。”

这一部书,内容异常丰富,首冠以“日本国图”。卷之一讲:倭国事略,畿内部、驿、户、课、寄语岛名、倭船、倭好、寇术、倭刀。卷之二讲:沿革、疆域、畿州郡岛、国王建都、属国、山川、土产、国王世传、所属户口、朝贡、贡物、贡船开舶、君臣礼节、设官分职、染牙、内俗、征粮、法度、官出巡、风俗男子、妇人、婚姻、便宜婚姻、生育、丧事、祭祀、贸易、时令、待宾饮馔、出海通番、商船所聚、居室、公文、三教、九流、百工器械、娼优隶卒。卷之三讲:字书、以路法四十八字样、歌谣。卷之四讲:语言、天文、时令、寒温、晓夜、月分、日数、今明、五行、十干、十二支、六十甲子、地理、火炭、宫室、城市、国部、方向、人物、君臣、吏从、军民、教流、工艺、流贱、笃废、亲属、称答、身体、衣服、铺盖、段布、颜色、五谷、饮食、调和、炊煮、数目、算法、器用、内器、近器、农具、船具、马具、文器、武具、响器、香料、医用、珍宝、花木、果子、菜蔬、野草、鸟兽类、人事类。卷之五讲:文辞、诗赋、山歌、琴法、琴谱、棋格、征行所禁。

看这内容,真可谓洋洋大观。虽排列略显混乱,但大体有序而又面面俱到。现将与我的研究有关的地方略述如下。我取材比较广泛,上面我也是这样做的,凡与中日贸易,当然是砂糖贸易有牵连的事情,我都讲到,以开扩我们的视野。

卷之一“倭船” 〔20〕 。讲到日本造船的情况,上文已有所涉及。当时日本船比不上中国船。“故广福(按即广东、福建)船皆其(按指日本船)所畏,而广船旁陡如垣,尤其所畏者也。”

卷之二“土产” 〔21〕 。土产金、银、琥珀、水晶、硫黄、水银、铜、丹土、铁、白珠、青玉、冬青木、杉木、多罗木、大牛、驴、马、羊、鸡、细绢、花布、砚、螺钿、漆、扇、犀、象,五谷俱全。”没有砂糖,根据上文所述,明代日本还不可能产砂糖。

卷之二“朝贡” 〔22〕 。这一段讲中日历史关系,比较重要,所以我介绍得详细一点,有时候也抄点原文:“自汉武帝灭朝鲜,使驿始通于汉三十余国。至光武中元二年(羡林按:应为建武中元二年,57年。若只写“中元”乃汉景帝年号),使人自称大夫,奉贡朝贺,赐以印绶。安帝永初元年(107年),倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。是后,倭韩俱属带方郡也。”下面讲到魏景初二年(原注:误,应作景初三年,239年),倭女王遣大夫难升米等诣郡,求请天子朝献。平始八年(原注:误,应作正始八年,247年),倭女王卑弥呼与狗奴国男王卑弥弓乎素不合,遣使诣郡说相攻伐状。遣张政等赍诏告谕之。

“晋武帝(265—289年)、安帝(397—418年)、文帝(原校注者说:晋代无文帝,宋有文帝〔424—453年〕)时,俱遣使入贡。至隋开皇二十年(600年),遣使诣阙求《法华经》。大业三年(607年),遣(使)朝贡。使者曰:‘闻海西菩萨天子重兴佛法,故遣朝拜,兼沙门数十人来学佛法。’国书曰:‘日出处天子致书(曰)日没处天子无恙’云云。帝览不悦。明年,遣文林郎斐世清使倭国。其中遣小德何、大礼奇多毗,从二百骑郊劳,设仪仗鼓乐,迎至彼都。其王与世清来贡方物。此后随绝。”

从那时以后,唐太宗贞观五年(631年),日本又遣使入朝。永徽四年(653年),其王孝德即位,遣律师道照求佛法,献琥珀、玛瑙。显庆三年(658年),天丰财遣僧来求大乘法相教。越明年(659年)天智遣使者偕嘏蛦人朝。咸亨元年(670年),长安元年(701年),开元四年(716年),建中中(780—783年),元和(806—820年),光启(885—887年)都来朝。

到了宋代,雍熙元年(984年),越明年(985年),咸平七年(1004年),景德八年(原校注:应作元年〔1004年〕),天圣四年(1026年),熙宁五年(1072年),元丰(元)年(1078年),乾道五年(1169年),淳熙三年(1176年),十年(1183年),绍熙元年(原注:应为四年〔1193年〕),庆元六年(1200年),嘉定二年(原注:应为嘉泰二年〔1202年〕)等等,都有不同形式的来往。

元世祖(1260—1294年)命范文虎征之。

到了明代,洪武四年(1371年),七年(1374年),三十五年(原注:指建文四年〔1402年〕),等等,都有不同形式的往来,并约定十年一贡。正德四年(1509年),六年(1511年),嘉靖二年(1523年),十年(1531年)、二十二年(1543年)、二十七年(1548年)、三十二年(1553年)、三十六年(1557年),等等都有不同形式的往来。

上面列的这个表,不一定全。但对中日关系史的研究,有参考价值。

至于贡物 〔23〕 ,则有:马、盔、铠、剑、枪、腰刀、琥珀、硫黄、苏木、牛皮、贴金扇、洒金厨子、洒金文台、描金粉匣、洒金手箱、涂金妆彩屏风、抹金提铜铫、酒金木铫角盥、水晶数珠。

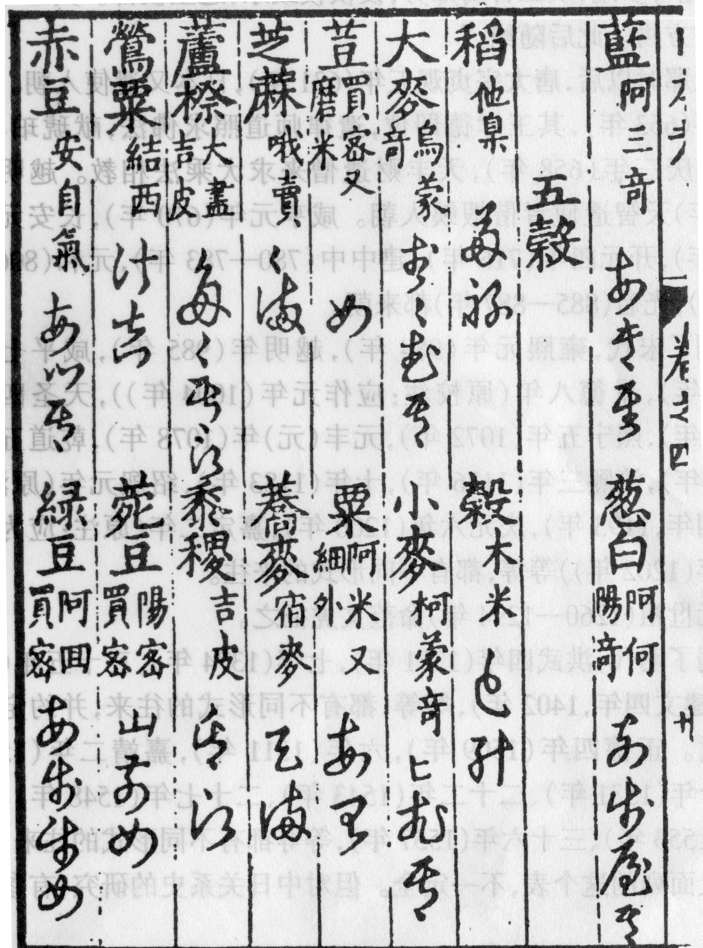

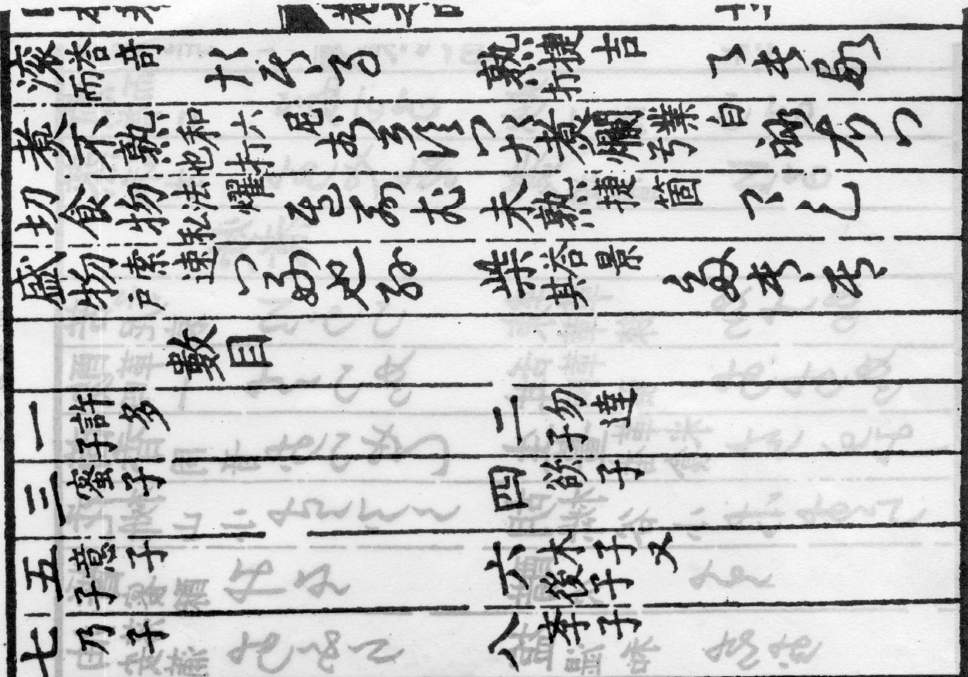

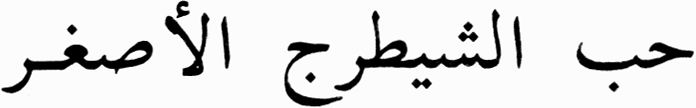

卷之四谈到五谷 〔24〕 ,我索性从汪注本影印一页,以见原貌,好在上面有汉字:

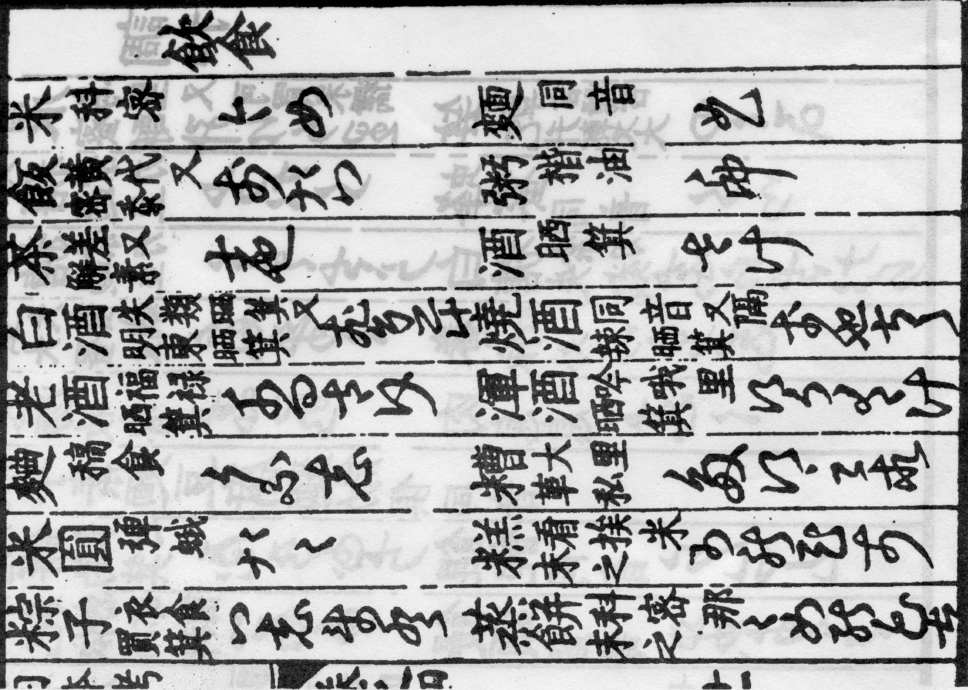

关于“饮食” 〔25〕 ,我也如法炮制:

从上列的表中可以看出来,在“果子”节中有甘蔗,在“饮食”节中有沙糖、白糖、冰糖等。但是,在上面对其他典籍的叙述中,我们知道,在明代,日本种甘蔗的历史还不太长,而制糖技术恐怕根本还没有。沙糖、白糖和冰糖,恐怕绝大部分都是从中国输入的。

现在介绍清张煜南的《海国公余杂著》。《推广瀛寰志略》卷一“日本收中国通商之利”:“日本尝言,海鲜一类至多者,莫若海参、鳆鱼。土人得之,皆生食。龙虾盈尺,味尤鲜美。市头充斥,大率鱼类也。运往欧洲各国,无过问者,而中人嗜之如飴。盖中商以棉花、白糖来。其返国也,多以海参、鳆鱼诸海错归,销路最广。是得通商之利,而不以睦邻为心。中国若禁其入口,或重税之,亦塞漏卮之一端也。”中国以棉花、白糖等,换取日本的海味,得其利者不只日本,中国亦然。张煜南说:“是得通商之利,而不以睦邻为心。”这话却是说到点子上。

钱单士厘《癸卯旅行记》记载着光绪二十九年(1903年)二月十八日,公历3月16日,在日本参观博物馆:“有糖品室,即列丈余巨蔗十数,以当门垣。此其余事,亦颇足见即物即景之趣。”这是与甘蔗有关的小事,但从中也能看出日本人之精思和审美情趣。

翻读《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙,美国祎理哲著《地理说略》,又见有关于日本的记载,材料颇为有用。现在再从中抄录一些:

百姓事艺,大约以耕种捕鱼为业。外此则以制造漆器,嵌饰螺蜔售人为生。

这里面没有提到物产,当然更不会提到甘蔗和沙糖。这是颇为值得注意的。这或者又是一个证明:蔗和糖在日本出现较晚。

《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙,美国戴德江著《地理志略》有日本一段,现抄录一点:

论物产,出金、银、铜、铁、煤、白米、茶叶;人造之物有绸缎、漆器、磁器等类。

羡林按:此处也没有甘蔗和沙糖。但有绸缎与磁器,必学自中国无疑。

《玄览堂丛书续集》第92册《四夷广记》,明吴人慎懋赏辑。书名标为《朝鲜广记》,而实为《日本广记》,十分详尽。第一节为“日本国疆里”,下面接着是“隋裴清至日本路程”、“太仓往日本针路更数”、“宁波至日本路程”、“福建往日本针路更数”、“日本贡道”、“日本南至琉球国水程”、“日本西北至高丽水程”、“宁波往日本针位”、“日本往宁波针位”、“松浦出港”、“漳州往琉球并日本针位”、“兵库港回琉球并漳州针位”、“朝鲜釜山往日本路程地里”。

羡林按:我之所以抄这些章节的名称,是有用意的。从这里面我们可以看到明代中国与日本、琉球等地来往的地区和路程,以及这些国家间的来往情况。

下面接着是讲日本地理的一些章节,非常详尽。文长,不具录。下面接着是“日本国统”,讲的是日本历史,特别是天皇制的历史,也讲到了中日关系,最后讲到明代的倭寇。下面接着是“日本世系备考”,很有趣,抄在下面:

史传多言,日本国乃徐福之后。秦始二十六年,福诱秦皇以童男女各五百人入海求神仙。福多带珍宝、五谷、百工。得平原大泽于夷澶二州,遂止不归,号秦王国,故中国总呼之为徐倭。今倭之北京有徐福祠。虽倭人亦自谓为其始祖也。仁山通鉴前编,于勾践灭吴之下注云:吴自泰伯至夫差,二十五世。今日本乃吴泰伯之后,盖吴亡,其子孙支庶入海为倭。疑吴与倭同音也。金氏博综群书,其言当必有据。

羡林按:这说法不见得就是事实,录之以备一说。

下面接着是“日本制度”、“日本风俗”、“日本所用货物”。下面“日本物产”,这与我要研究的问题有关,抄几段有关的资料:

稻 麻

橘 椒 金桃,其实重一斤 荷花

姜 生菜

楠 梓 豫章 楺 枥 杸檀 乌号

枫香

冬青木 多罗木 杉本 竹

羡林按:植物中没有甘蔗。

下面接着是“日本海船”、“日本船禁”、“日本贡物”、“给赐日本国”、“日本海船人数”、“日本海船带水”、“日本入犯风候”、“日本战法”。

羡林按:原书在这里残缺,页数不详。下面讲的是“入贡”(来往)年表,对于研究中日交通史,是有用的资料。

第93册

仍然是《日本广记》。首先是“御制颂日本书文”,是朱元璋发出的。最后附了一个表,颇为有用,今录于下:

今将不征诸夷国名开列于后

东北

朝鲜国 即高丽,其季仁人及子李成桂今名旦者,自洪武六年至洪武二十八年,首尾凡弑王氏四王,今姑待之。

日本国 虽朝实诈,暗通奸臣胡惟庸,谋为不轨,故绝之。

正南偏东

大琉球国 朝贡不时,王子及陪臣之子入太学读书,礼待甚厚。

小琉球国 不通往来,不曾朝贡

西南

安南国 三年一贡

真蜡国 朝贡如常,其国滨海

暹罗国 朝贡如常,其国滨海

占城国 自占城以下诸国,来朝贡时,内带行商,多谲诈,故沮之。自洪武八年沮至洪武十二年,方乃得止。其国滨海。

苏门答剌 其国滨海

西洋国 其国滨海

爪洼国 其国居海中

湓亨国 其国居海中

白花国 其国居海中

三弗齐国 其国居海中

浡泥国 其国居海中

羡林按:通过这一张表,可以约略了解明洪武年间对外关系。国名显系不全。下面接着是“封日本国主山文,时国王源道义,永乐二年”。

下面接着是“日本艺文”,内容非常庞杂,有倭王的书表,有倭将的信等等。最后忽然抄录唐代诗人王维、沈颂、宋司马光赠日本友人或咏日本刀的诗歌。又忽然夹进来几首唐人的诗。还有倭使的汉诗。下面接着是“日本寄语”,是词汇表一类的东西,先汉文,后日文(汉字拼音)。共分为“州岛类”、“天文类”、“地理类”、“时令类”、“方向类”、“数目类”、“人物类”、“身体类”、“饮食类”。这一类与我的研究有关,但其中却没有糖。接着是“衣服类”、“器用类”、“珍宝类”、“鸟兽门”、“花木类”。其中没有甘蔗。下面是“人事类”。

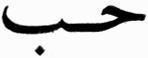

其后又出现了一段“日本寄语”。有一个短的引言:“此乃莆田知县孙继有闻之莆人刘怀春者。比前本迥异,盖刘所居之岛不同,犹闽之与浙江,其声音自不相通也。”共分为“天文类”、“时令类”、“人物类”、“身体类”、“衣服类”、“器用类”、“珍宝类”、“鸟兽类”、“花木类”。在最后这一类里,居然有了糖,这是前一本所没有的。

最后又出现了一段“日本译语”,性质同“寄语”完全相同。仍然分为“天文门”、“地理门”、“时令门”、“花木门”(“花木门”中没有甘蔗)、“鸟兽门”、“宫室门”、“器用门”、“人物门”、“人事门”、“身体门”、“衣服门”、“饮馔门”(“饮馔门”中有糖)、“珍宝门”、“文史门”、“数目门”、“方隅门”、“通用门”。

羡林按:第一段“寄语”中,无甘蔗,无糖。第二段“寄语”中,无甘蔗,有糖。这一段“译语”中,也是无甘蔗,有糖。没有甘蔗,这糖是从哪里来的呢?只能猜想它是舶来品,极有可能是从中国运去的。

下面有一个栏目“杂录”,今略。下面是“毛人国”:“日本国之东约三千里,限以大山,外有毛人国。”可见是与日本有关的,今略。

下面又有蝦夷国。这是我们熟悉的。里面写着“唐显四年十月随倭使入贡,永徽二年又贡”。

《四夷广记》中的日本资料,就抄到这里。

《玄览堂丛书续集》第93册,《日本广记》结束以后,又插入了一段“注辇国”,这属于南亚印度范围,今置不论。下面接着是“扶桑国”。关于扶桑国究竟何所指,中外学者有不同意见,今不具述。最后一段是“卢余鱼”,充满了神话色彩。

关于“扶桑国”,我想多说上几句。在我的记忆,我依稀记得读过这方面的文章。但是年深日久,兼又老朽昏庸,一篇也记不起来了。我的学生高鸿帮我到北大图书馆去查检,复印了几份材料给我,使我如拨云翳而见青天,一时明白了过来。他复印的文章共有三篇:

1.王元化《扶桑考辨》

2.闻一《关于扶桑》

3.何新《扶桑神话与日本民族起源》,《学习与探索》,1989年第4—5期

数量不大,但已够用了。因为我并不想专门研究这个问题。我只是觉得《玄览堂丛书续集》第93册《四夷广记》中有关日本的叙述后面,隔了注辇,忽然出现了一个扶桑国。我阅读过的上面三篇文章中还没见使用这个材料,而我认为这个材料颇为重要,应该得到利用。它首先证明,到了明代中国人还认为日本和扶桑是两个国家。至于究竟是什么地方?是否就是墨西哥?我没有研究,不愿乱说。我现在把全文抄在下面,供研究者参考:

扶桑国

扶桑国,南齐时闻焉。在碧海中,昔人所谓东至扶桑者是也。地方万里,上有太帝宫,太真东王父所治处。废帝永元初,其国沙门慧深来到荆州,言扶桑木叶似桐,初生如笋,国人食之,实如梨而赤,其树长者数千丈,大二千余围。树两两同根偶生,更相依倚,是以名为扶桑。绩其皮可为布,亦可为锦。扶桑之蚕,长七尺,围七寸,色如金,四时不死。五月八日,呕黄丝布于条枝而不为(原稿下缺四字)烧扶桑木灰汁煮之,其丝坚韧,四丝为(原稿下缺四字)钧,蚕卵大如燕雀卵,产于扶桑下,赍卵至句丽国,蚕变小如中国蚕耳。梁武帝天监中,遣使贡方物,有黄丝三百觔,即扶桑蚕所吐。时有金炉重五十觔,系六丝以悬炉,丝有余力。又贡观日玉,大如镜,方圆尺余,明彻如琉璃,映日以观日中宫殿,皎然分明。其国无城郭,作板屋。王宫内有水晶城,方一里,知文字,以扶桑皮为纸。

这些记载,仍难免有点神话色彩;但也反映了一些实际情况,对确定扶桑国地望,也许不无帮助。

此外,前面还有一段“毛人国”,对研究日本,也会有帮助的。

顾炎武《天下郡国利病书》册四八,《四部丛刊》三编,有几篇关于日本的文章。第一篇是王恽《泛海小录》。

这一篇文章讲他赴日的经历。有一段话值得抄录:

又二百七十里至三神山。其山峻削,群峰环绕,海心望之,郁然为碧芙蓉也。上无杂木,惟梅竹灵药松桧桫罗等树。其俗多徐姓者,自云皆君房之后(君房徐福字)。海中诸屿,此最秀丽,方广十洲记所谓海东北岸扶桑、蓬丘、瀛洲方千里者也。

第二篇是《日本》,主要讲日本历史。

下面一篇极长,没有标题。从日本历史和地理讲起,下面主要讲倭寇侵中国,明代与之斗争的经过,极为详尽。

下面是一篇《太仓使往日本针路》,一篇《福建使往日本针路》,是讲航海路线的。

最后是一篇《日本论》,讲对付倭寇的对策。

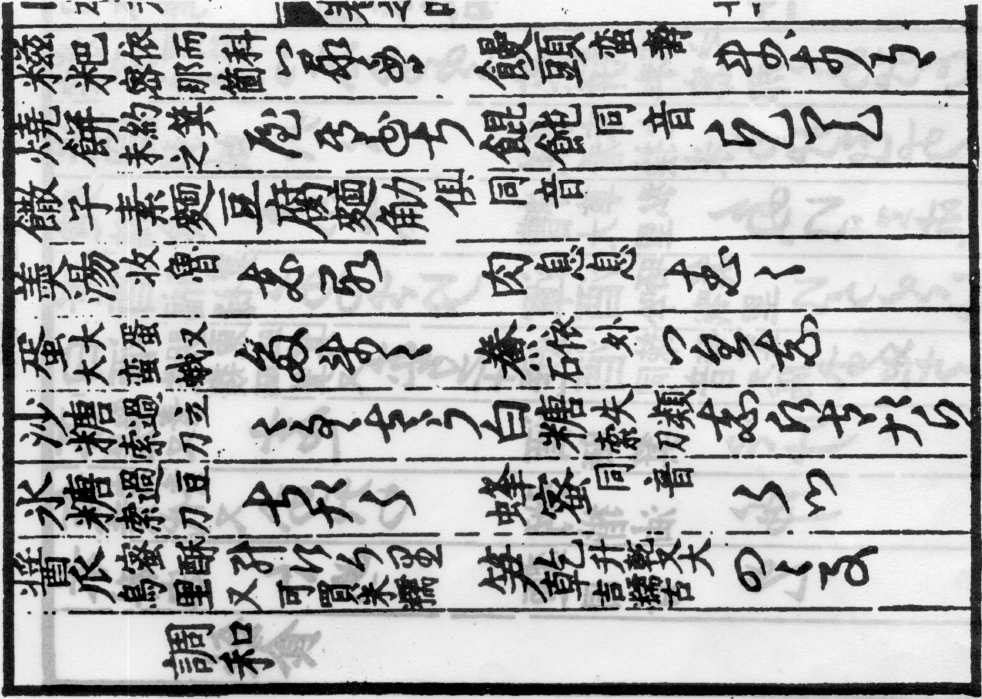

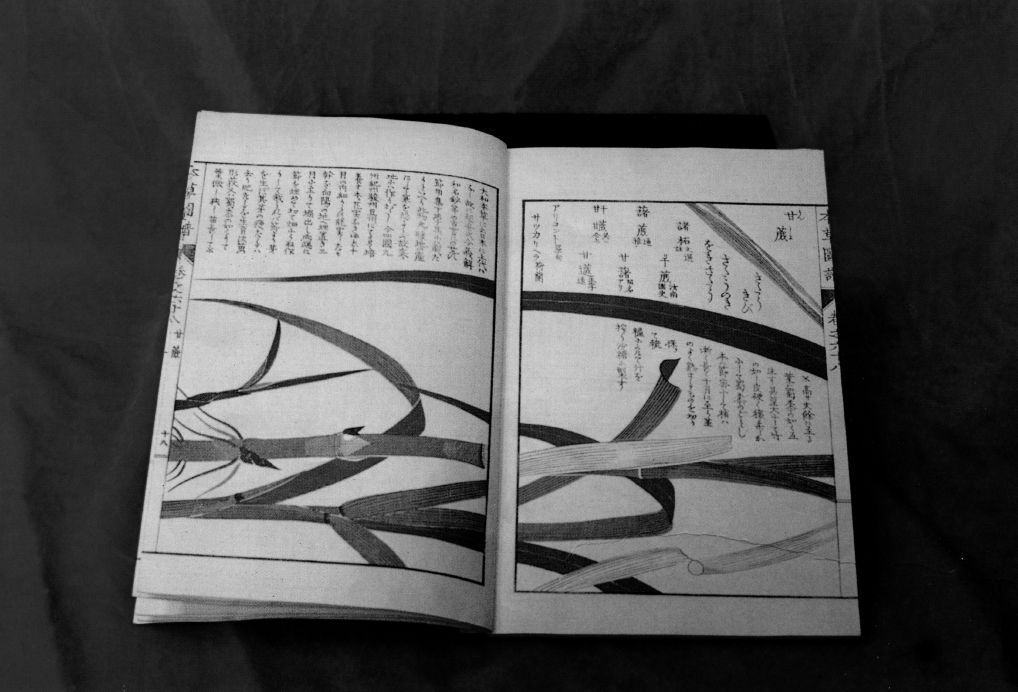

《本草图谱》 日本灌园岩崎常正著

文政戊子(羡林按:即文政十一年,1828年,清道光八年)刊本

北大图书馆善本部藏

果部68

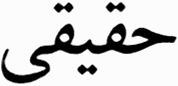

甘蔗

沙糖 砂糖 饗糖 石蜜 刺蜜

甘蔗

诸柘(文选注)  蔗(通雅)

蔗(通雅)

(共二同上) 干蔗(汝南圃史) 甘

(共二同上) 干蔗(汝南圃史) 甘 (同名アソ ) 甘

(同名アソ ) 甘 (正字通)

(正字通)

罗甸(拉丁文?) 荷兰

高至丈余,叶互生,如蜀黍。茎大如竹。皮硬,穰柔如蜀黍,其根密,梢渐长,至十月砍取成熟的茎放入辘轳榨汁,遂制成沙糖。

据《大和本草》称:在日本上代并无此物,故不载于延喜式《令义解》、《和名钞》等古书。据说,载于《节用集》、《下学集》中。此物原产暖地,惧寒,故不长于寒地。今四国、九州、纪州、豆州等多有培植。本无花实,故在十月内已长得粗壮,遂将成熟的干埋入向阳的地里,至三月将其挖出,再将两端的节埋入土中,然后截下将其种在垄上,这样便从节上长出新芽,去掉瘦弱的芽,培植肥壮的芽。苗的形状如荻,或如蜀黍。叶微小,且狭,苗长。

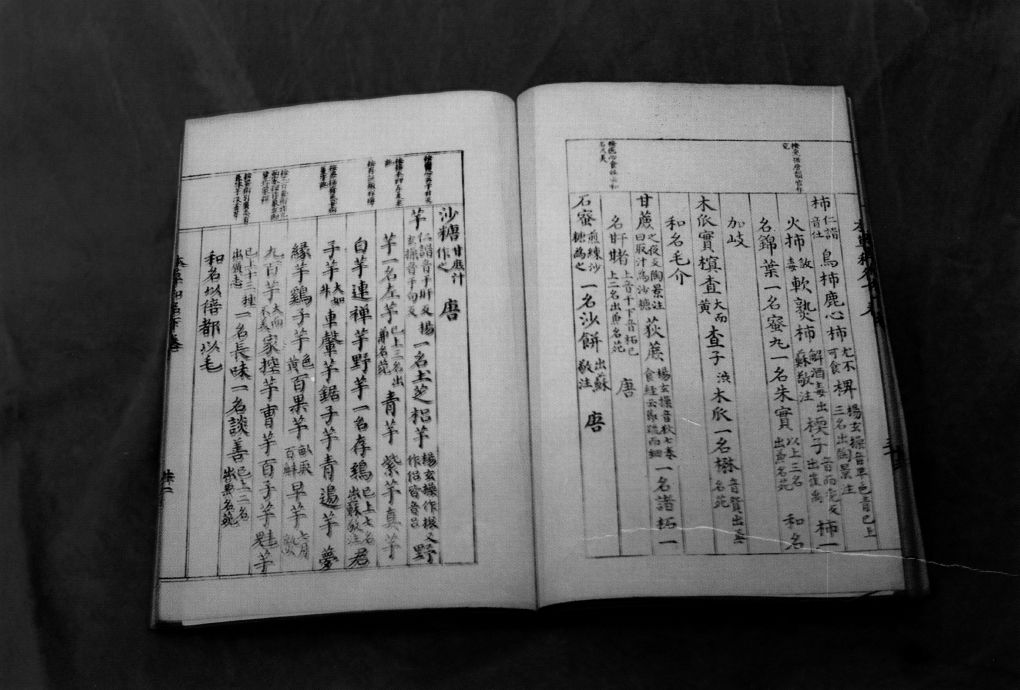

《本草图谱》

崑 蔗

蔗

据田村氏之说,在萨州多有种植,然而在世上很少。据说,此蔗虽可制成黑砂糖,但很难制成白砂糖。形状如蜀黍,茎大,带红色,其叶也如蜀黍。

沙糖 砂糖

此系和(日本)汉通名,有数种。据时珍之说,为黑糖。此物在《天工开物》中称红糖,在《遵生八笺》中称黑砂糖,在《汝南圃史》中称小黑糖。制法详载于《天工开物》及砂糖制作记平贺的《物类品骘》中。从汉土和西洋传来的,由萨州自产的种类很多。大白,在《闽书》中称上白,又称清糖,在《广东新语》中称洋糖。中白,在《闽书》中称中白,又称官糖。下白,在《闽书》中称下白,又称奋尾,在《广东新语》中称汉尾,舶来(洋货)和日制(日本制作)的共有数种。

石蜜 冰糖

制法详载于《天工开物》,煎上品的白砂糖,加入蛋清取芥,然后截取清竹一寸余,将其破开放入煎汁中,经一宿后便成冰糖。据说,将由冰糖磨成的粉末称作碎冰糖。

饗糖

在时珍之说和《广东新语》中均可见有此说,即用器具研磨由煎熬白砂糖而成的飴状物,然后将其染上五种色彩,制成草木鱼虫诸物的形状送人。诸物因色不同而来表吉凶,又送远处。

刺蜜 玛恩纳(荷兰名)

其和制(日本制法)不详。据说,是从一种称作兜娄婆香的树上采取玛恩纳。此树系栽于荷兰的香木类中的一种。

羡林按:上面的叙述,原文是日文,我特请北大东方学系潘金生教授译为汉文,谨致谢意。

《本草图谱》在上面的引文之后又列了一个蔗、糖等的拉丁文和日文的名称,现抄在下面,以供参考:

甘蔗 〔和名〕 さたうき 。一名さたうのき 。一名をきさたう 。

(学名) Saccharum officinarum L.(禾本科)

崑 蔗 〔和名〕 むらさきさたう 。

蔗 〔和名〕 むらさきさたう 。

(学名) Saccharum officinarum L.?(同上)

沙糖 (学名) Saccharu(原作n,误)m pulverinum

石蜜 (学名) Saccharum cry(原作g,误)stolinum

饗糖 〔和名〕 あるへいたう 。

(学名) Confectio sarccharinae

剌蜜 〔荷兰名〕 フリユテキスアルハキ 。

(学名) Alhagi Maurorum Medic (荳科)

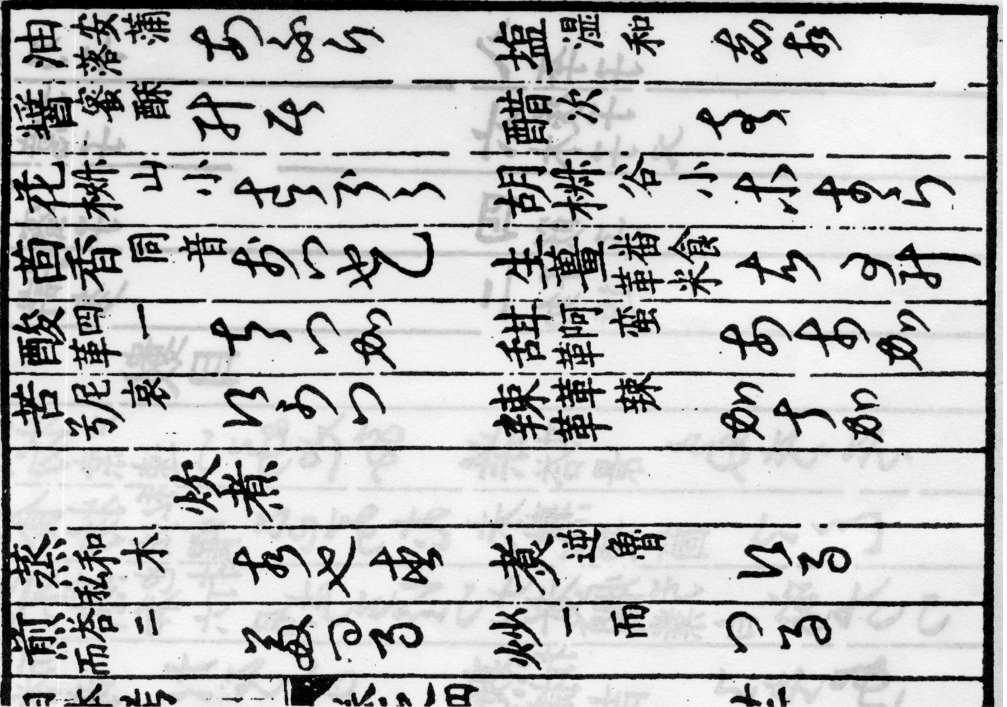

《本草和名》

日本深江辅仁奉敕撰。日本宽政八年(清嘉庆元年,1796年)刊本。北大图书馆善本部藏。

刻《本草和名》序:“国朝医政因李唐之制。太医博士掌教,诸生其一为本草置园种栽,设使采收。”

下卷 第十六卷

石蜜(夹注)苏敬注云:可除石字 一名石飴,一名崖蜜、木蜜,一名食蜜、土蜜(夹注)已上四名,出陶景注 白蜜(夹注)今京下蜜,白如凝苏,甘美,出苏敬注。 沙蜜(夹注)作水边沙中,故以名之。 一名百花醴(夹注)出《墨子·五行记》。 一名奔醴 华膄(夹注)出《神仙服饵方》。

《本草和名》

臈蜜(夹注)苏敬注云:可除蜜字。

第十七卷 果卌 五种

甘蔗(夹注)之夜反,陶景注曰:取汁为沙糖。 荻蔗(夹注)杨玄操音狄,《七卷食经》云:节疏而细。 一名诸柘,一名

(夹注)上音干,下音柘。已上二名《兼名苑》 唐

石蜜(夹注)煎练(炼?)沙糖为之。一名沙饼(夹注)出 苏敬注 唐

沙糖(夹注)甘蔗汁作之 唐

综 论

这个综论本来可以不必写的了。因为,我对本章最重要的参考典籍黄遵宪(公度)的《日本国志》已经作了比较详细的综论。对其他参考文章和书籍,也随手写了一些按语,有长有短,但都带有综论的性质。再为全章写综论,似乎就无话可说了。但是,当我又通读全章时,却发现还是有话可说的。因此就写了这样一篇综论,并不完全是拾遗补缺。

一 中日盛衰兴替之转机

这是一个十分重大又十分重要的题目,在中日近代史上是如此,在世界近代史上也是如此。自来论之者众矣。我没有能力超过他们。但是,在叙述日本甘蔗种植和沙糖制造的过程中,我触目惊心,忍不住要想说上几句可能是画蛇添足的话。这样的话,在上面介绍资料时已经讲了一些,特别是在介绍黄遵宪的《日本国志》以后,我写了一段颇长的感想或者综论,请读者自行参阅,这里不再重复。

我说中日盛衰兴替是指的这个现象。在中日接近二千年的交往中,在前一段——这一段跨度有一千多年——总起来说是中盛而日衰,日本主要是向中国学习的。但是19世纪中叶起具体的年代或者可以举1868年明治维新,日本一步步盛起来,而中国则一步步衰下去。此时日本在学习中国的基础上,再加上日本民族自己的创造发明,现在又在向西方学习,狂热地吸取西方文化的精华,日本《本草图谱》证明了,日本在1828年就已经向西方学习关于甘蔗方面的知识,用拉丁文注出不同甘蔗的学名。此时,英国等殖民主义者对日本还没有影响,荷兰影响尚大,日本就向荷兰学习。在这样的情况下,日本文化日益昌明,经济日益繁荣,把中国远远地抛在后面。而中国呢,则朝廷腐化,官僚贪污,经济混乱,民生凋敝。其原因何在呢?

中国古代讲究气运。我个人觉得,其中难免搀有点迷信的成分,但决不是完全迷信,而是人们观察自然现象和社会现象而归纳出来的一种体会。俗话说“三十年河东,三十年河西”,指的就是这种现象。在自然界中,动植物生久了,如不改良种子,增加新成分,也会逐渐衰退的。人类社会何独不然!如果没有新的文化交流进来而又善于利用这种外来的文化,则人类社会也会衰退。能不能输入而又能利用外来的文化,决定于主体社会机构之健康与否。19世纪中叶,西方文化同样涌向中国和日本,日本社会机构健康,能消化利用西方文化,从而盛。中国社会机构已腐朽透顶,不能消化利用,从而衰。魏源的《海国图志》,本来是出自中国学者之手,然而在中国并没有起多大的作用。传入日本则起了颇大的作用,甚至可能与明治维新有直接联系。中日盛衰兴替之转机大白于天下矣。

二 中日近代贸易

中日近代贸易也具体而鲜明地反映了上述情况。最初,日本处于入超的地位;然而曾几何时却一变而为出超。这不也属于盛衰兴替之机吗?详细情况,上面已经讲过。入超和出超,表面上看,仅仅牵涉到商业贸易,实则与整个的国力有关。日盛中衰之转机早已潜伏在那里。常言道“冰冻三尺,非一日之寒”,治史者能不三思乎!

三 日本的蔗与糖

日本最初是没有甘蔗的,当然更谈不到有糖。日本人民是嗜甜食的,从外国输入沙糖,会流失许多自然资源的,铜就是一个显著的例子。日本人对此极不甘心,于是就挖空心思,想方设法以取得蔗苗,中国和琉球就是他们物色蔗苗的对象。取得蔗苗的手段,有时确有点不太光明正大;但是,他们终究把蔗苗弄到了手,继而制出了优美的沙糖,打了一个漂亮的翻身仗。

四 中国典籍运往日本

日本输入中国典籍,由来已久。唐代已经开始。文化交流,粗分起来,可以有两种:一、物质的,衣、食、住、行都可以包括在这里面。据我看,其中以食为最显著,我们现在吃的各种蔬菜、水果等等,有不小一部分是舶来品,这种输入直到目前,还在进行着。中日两国之间,也存在着这种交换关系。二、精神的,这主要表现在典籍交流上。唐代,日本一方面派人来中国留学;另一方面又大量将中国典籍运往日本,连唐代——在当时就算是“当代”——的白居易的诗歌都输往日本,而且受到热烈的欢迎。这种输入中国典籍的风气,一千多年,没有改变。我在上面讲述蔗和糖输入日本的时候,也间或提到中国典籍的输入。输入进去,立即产生影响。清代19世纪中叶魏源的《海国图志》,就属于这一类,这我在上面已经提到过了。在中国典籍输往日本这一点上,日本既得其利;但是,反过来我们也还要感谢日本。好多在中国已经佚失的典籍,反而在日本保留下来,直至今天,还时有新发现。我经常说,文化交流,互助互利,难道不是一清二楚了吗?

但是,一切闪光的不都是金子。我在上面讲到的张煜南《海国公余杂著》中说:“(日本)只得通商之利,而不以睦邻为心。”这虽然只是一个人的话,颇值得我们今天的中日两国人民严肃地去思考。

最后我还想补充几句:我写这一章时基本上没有引用日本学者有关蔗和糖的论文,这种论文颇有一些,比如加藤 〔28〕 等的文章。原因是论文中我不知道的材料不多。他们使用的资料,在我的《糖史》差不多都已经有了。

注释:

〔1〕 据译者第622页注2,括弧内的拼音,是白人崇传添注上去的,原用假名,译者为了读者方便,改用拉丁字母。

〔2〕 译者注:就是泥娃娃。

〔3〕 原书第672—673页。

〔4〕 第674页。

〔5〕 第675页。

〔6〕 第676页。

〔7〕 第677页。

〔8〕 第677页。

〔9〕 第649—650页。

〔10〕 第669—670页。

〔11〕 《中国史研究》,1986年第2期,第50页。

〔12〕 同上。

〔13〕 同上,第53页。

〔14〕 同上,第53—54页。

〔15〕 同上,第59—60页。

〔16〕 同上,第60页。

〔17〕 同上,第62页。

〔18〕 我用的是北京大学图书馆藏一百卷本。卷首有道光二十二年(1842年)魏源“《海国图志》原序”和咸丰二年(1852年)魏源“《海国图志》后序”。

〔19〕 我使用的是汪向荣、严大中校注本,中华书局,1983年。校注者对本书有详尽的介绍,可参阅。

〔20〕 上述校注本第28—29页。

〔21〕 同上,第51—52页。

〔22〕 同上,第56—67页。

〔23〕 同上,第67页。

〔24〕 同上,第186页。

〔25〕 同上,第188—189页。

〔26〕 同上,第189—191页。

〔27〕 同上,第191—192页。

〔28〕 加藤繁:《中国经济史考证》第三卷五五“中国甘蔗和砂糖的起源”。吴杰译,商务印书馆,1975年。

第十章 琉球的蔗和糖

琉球,原为东海中一岛国,后被日本兼并,即今之冲绳。琉球在历史上与中国有颇为悠久的往来关系,因为生产甘蔗和糖,所以列此专章。

在叙述真正的琉球以前,必须先弄清一个重要的问题:琉球指的究竟是什么地方?在中国历史上有很长的一段时期,琉球指的是台湾。这一个简单的历史事实,不用去查什么高文典册,只翻一下最常用的《辞源》就能够知道。《辞源》说:“按《隋书》已有流求之名。然云自 鼊屿,一日便至,则其地当指今之台湾。《元史》云:琉求在南海之东,漳、泉、兴、福四州界内,彭湖诸岛,与琉求相对,天气清明时望之,隐约如烟如雾。知元以前,犹指台湾为琉球也。明以后始通中国,受我册封,后亦兼属日本。清光绪初,日本废琉球王,改其地为冲绳县。”我照抄《辞源》原文,一字未改。

鼊屿,一日便至,则其地当指今之台湾。《元史》云:琉求在南海之东,漳、泉、兴、福四州界内,彭湖诸岛,与琉求相对,天气清明时望之,隐约如烟如雾。知元以前,犹指台湾为琉球也。明以后始通中国,受我册封,后亦兼属日本。清光绪初,日本废琉球王,改其地为冲绳县。”我照抄《辞源》原文,一字未改。

苏继庼在元汪大渊《〈岛夷志略〉校释》 〔1〕 中“琉球”一条,对这个问题,有翔实可靠的考证:“此书之琉球,指今我国台湾。《隋书》作流求。韩愈《送郑尚书序》、柳宗元《岭南节度使飨军堂记》以及《通典》、《宋史》、《诸蕃志》、《佛祖统纪·东震旦地图》、《文献通考》等亦皆作流求。张 《朝野佥载》作留仇(《太平广记》卷四八二引),刘恂《岭表录异》作流虬。《元史》作瑠求,似皆由其南部有区域名嫏娇而得音。入明代,流求成为冲绳岛之专称。清代因之。而台湾在明代撰述中,则有东番、东港、北港、鸡笼山、淡水等名。《东西洋考·附东番考》之大圆尧港与周婴《远游篇·东番记》之台员,皆为台中沿海一鲲身屿(土名Tayouan)之对音,自崇祯以来,又通作台湾,并渐成此大岛之通称。冲绳岛既有流求之名,于是明清撰述,在追叙冲绳古史时,每好引《隋书·流求传》中语以贯之,而不知其适为张冠李戴也。”下面苏先生还有关于夷洲和澶洲的考证,因与本文关系不大,故略而不录。

《朝野佥载》作留仇(《太平广记》卷四八二引),刘恂《岭表录异》作流虬。《元史》作瑠求,似皆由其南部有区域名嫏娇而得音。入明代,流求成为冲绳岛之专称。清代因之。而台湾在明代撰述中,则有东番、东港、北港、鸡笼山、淡水等名。《东西洋考·附东番考》之大圆尧港与周婴《远游篇·东番记》之台员,皆为台中沿海一鲲身屿(土名Tayouan)之对音,自崇祯以来,又通作台湾,并渐成此大岛之通称。冲绳岛既有流求之名,于是明清撰述,在追叙冲绳古史时,每好引《隋书·流求传》中语以贯之,而不知其适为张冠李戴也。”下面苏先生还有关于夷洲和澶洲的考证,因与本文关系不大,故略而不录。

把上面所抄录的资料归纳起来,我认为,最重要的一点就是:元代以前,中国古籍中所说的流求等,都不是今天的琉球,而是今天的台湾。这一点决不能混淆,否则就会出现重大的错误。因此,元代以前的流求等以及元汪大渊《岛夷志略》中的琉球,等等,我都略而不谈。

下面我介绍几部明代以后的关于真正琉球的著作。我的着眼点当然是离不开甘蔗和糖;但是为了扩大读者的视野,中琉关系也顺便讲上一些。

第一部书是魏源的《海国图志》。关于这一部书的情况,上面已经介绍过,这里不再重复。本书卷一八“东南洋诸岛形势下”有一段专谈琉球的文章,文字不太长,而极扼要,我抄在这里:“琉球,一作流虬,古来通中国。随(羡林按:应作隋)时有海船望见之,唐宋后渐通中土(羡林按:魏源也未能分清琉球与台湾,通中国的不一定是真正的琉球)。明初入贡,太祖赐以闽人善操舟者三十六姓,修职贡甚谨。后为日本所灭,不通音问者数十年。已而王被执不屈,倭送还国。国在日本萨 马岛之南,周环三十六岛,南北四百余里,东西不足百里。旧分山南、山北、中山三国,后并入中山为一,故称中山王。王尚姓,自记载以来,一姓相传,无改步。国小而贫,属役日本。惟赖贡舟贩鬻,稍得余资以自给。由福州五虎门放洋,用卯针四十余更,至姑米山,其国大岛也。再东即至其国,收泊于那霸港。国分三路,曰首里,王居之。曰久米,曰那霸。用中国文字。入本朝,更恭顺,修职贡。其官之最尊者,为金紫大夫。守土之官曰按司。一按司所辖约六七里。土硗瘠,产米绝少,以地瓜为食(即番薯),非官与耆老不食米。无麻絮,以蕉为布。负戴者围下体,余皆裸露。”羡林按:通篇没有说到蔗和糖,根据其他典籍记载,不是没有,而是作者疏忽。

马岛之南,周环三十六岛,南北四百余里,东西不足百里。旧分山南、山北、中山三国,后并入中山为一,故称中山王。王尚姓,自记载以来,一姓相传,无改步。国小而贫,属役日本。惟赖贡舟贩鬻,稍得余资以自给。由福州五虎门放洋,用卯针四十余更,至姑米山,其国大岛也。再东即至其国,收泊于那霸港。国分三路,曰首里,王居之。曰久米,曰那霸。用中国文字。入本朝,更恭顺,修职贡。其官之最尊者,为金紫大夫。守土之官曰按司。一按司所辖约六七里。土硗瘠,产米绝少,以地瓜为食(即番薯),非官与耆老不食米。无麻絮,以蕉为布。负戴者围下体,余皆裸露。”羡林按:通篇没有说到蔗和糖,根据其他典籍记载,不是没有,而是作者疏忽。

在本书第十七卷“东南洋”“日本岛国”条,魏源引陈伦炯《海国闻见录》,其中有一段话与琉球有关:“所统属国二:北对马岛,与朝鲜为界,朝鲜贡于对马,而对马贡于日本。南萨峒马,与琉球为界,琉球贡于萨峒马,而萨峒马贡于日本。”这里没有什么重要资料。在本书同卷引用的《外国史略》中有一段话:“曰琉球岛,在日本南,共三十七所。其中八所在台湾之东北,出蕃薯、米、白糖等货。其山硗,居民形体与日本同,但多悦色,好交接,远施厚量慈惠。尊贵者识汉字,学中国语。由福州入贡京都。日本萨摩君颇难之,且重征税,每年必贡糖几万石。若有西洋甲板船至其国,国王优待之。若失船,则补修而押送之。居民约六十万,多务农。贫者业渔,贵贱不带兵器。惟立法律以束其众。屋宇甚美甚窄。船多渡大海到福州,亦与日本通商,犹朝鲜之兼贡日本也。”这一段话异常重要,说明琉球产糖,而且数量极大,否则怎么能够贡糖几万石呢?贡给谁?看口气是贡给日本萨摩君。

第二部是王锡祺的《小方壶斋舆地丛钞》。这一部书第十帙中有几部关于琉球的书:

一、汉军张学礼《使琉球记》

二、同作者《中山纪略》

三、吴江徐葆光《中山传信录》

四、绵州李调元《使琉球记》

五、钱塘黄景福《中山见闻辨异》

六、华亭钱〇〇《琉球实录》

七、上海姚文柟《琉球说略》

八、日本中根淑《琉球形势略》

九、长洲王韬《琉球朝贡考》

十、同作者《琉球向归日本辨》

下面我一一简略地加以介绍,仍按上面的顺序。

一、《使琉球记》 讲清康熙三年(1664年)张学礼奉使琉球的情况,日记体。

二、《中山纪略》 记张学礼在琉球的所见所闻。开头就说:“琉球,海中小国也。所出土产惟蕉布、硫璜,其烟、刀、纸张、折扇、漆器之类,皆来自日本。国有米、麦,只可供应王府,民皆食番茄如薯蓣。”没有讲到甘蔗和糖。后面一段讲琉球语言,颇有用。“彼国人虽与中国同,而言语大别。金曰额腻,银曰喏难,爷曰安知,大曰倭捕”等等,有研究价值。

三、《中山传信录》 是徐葆光出使琉球的记录。资料很有用。一开头就说:“从前册封,以造舟为重事。”下面讲造船的情况,哪里像现在这样便利呢?中间讲到天使馆的情况,讲到琉球国王对中国“天使”日常供应:“起居日馈生猪羊各一,鸡二,蛋、鱼、海蛇、海 、石

、石 、车螯、面条、粉、酱、

、车螯、面条、粉、酱、 、醋、蒜、胡椒、甘蔗、蕉果(冬易以橘)、烧饼、佳苏鱼各一盘、烧酒一埕、炭一包、烛一束,朔望加吉果、米肌、银酒、黄酒之馈,吉果以米粉为之,形如薄饼,米肌如白酒而稍淡,银酒即烧酒,黄酒国中所醖煮,酒色黑

、醋、蒜、胡椒、甘蔗、蕉果(冬易以橘)、烧饼、佳苏鱼各一盘、烧酒一埕、炭一包、烛一束,朔望加吉果、米肌、银酒、黄酒之馈,吉果以米粉为之,形如薄饼,米肌如白酒而稍淡,银酒即烧酒,黄酒国中所醖煮,酒色黑 ,少有油气。”供应品中有甘蔗,值得注意,知道琉球必产此物。

,少有油气。”供应品中有甘蔗,值得注意,知道琉球必产此物。

书中有一段“月令”,很重要,但太长,我只抄录其中一段:“四月,梯沽红(夹注):树高十余丈,花如木笔,攒生,榴、葵、萱花、金钱花、杜若、凤仙,皆于此月开。(夹注终)铁钱花开,甘露见于蕉。(夹注):芭蕉此月始结实,名甘露。(夹注终)山丹吐焰,蔗田熟。(夹注)杨梅亦于此月开。(夹注终)青瓜出,竹笋抽林,螳螂生。(夹注):蜻蜓亦生此月。(夹注终)蜩鸣,鸦养羞,蚯蚓出,蝼蝈鸣,鸟凤来。(夹注):小鸟名,又有鸟名古哈鲁,亦于此月来。(夹注终)”“蔗田熟”,居然能列入月令中,可见甘蔗在琉球的重要性。下面又有一段:“果有藕、蔗、西瓜、青瓜、木瓜、橘(数种)、香橙、金柑、佛手、荔枝、龙眼、葡萄、樱桃、杨梅、覆盆子(形如杨梅)、栗、柿、核桃、枇杷、梅(小如龙眼),异产有蕉实等。”在本书的结尾处,徐葆光介绍了琉球的字母和语言,很有研究价值。

四、《使琉球记》 这部书的作者有点问题,目录作“李调元”,书中作“李鼎元”,孰是孰非?现在没有时间去确定。从书中记载来看,“李鼎元”是正确的,他是乾隆四年(1739年)赴琉球册封的副使。本书是他的记录,也是日记体。本书中对我的研究有用的资料不多,仅有“食单又有福寿酒,名颇吉祥。细考之,仍是烧酒。著黄糖则名福,著白糖则名寿。中朝亦有此法,特未赐以佳名耳”。“迎封大夫梁焕以一盘(糯米饭)见馈,因命庖人为糕,和糖食之”等等,使我们知道,在琉球糖之食用颇广。后面七月二十九日记:“是日食品有蔗与柑。柑味甚美,蔗淡如水。”可见琉球甘蔗含糖量是颇低的。琉球极重佛教。八月十九日记:“国俗男欲为僧者听。既受戒,有廪给。有犯戒者,饬令还俗,放之别岛。”九月十六日记:“张良暴不应遣人至王城,送交《中山世鉴》。按《世鉴》载:隋使羽骑尉朱宽至国,于万涛间见地形如虬龙浮水,始曰流虬,而《隋书》又作流求……《新唐书》作流鬼,似见其人形矣。而《元史》又作瑠球。明复作琉球。”这一段琉球本国典籍中的记载,对于考证我在上面提到琉球与台湾混淆的问题,有极大的参考价值,惜过去尚无人注意及者。

五、《中山见闻辨异》 对研究琉球历史和中琉关系史,有参考价值。其中也讲到琉球语言文字,也是重要资料。

六、《琉球实录》 全书极短。其中谈到“甘蔗多红心而无青皮者”,短短一句话对研究琉球甘蔗却有重大参考价值。

七、《琉球说略》 讲琉球地理和产品。第一句话:“琉球,古云宇留间岛。”有参考意义,后面讲到物产,“有五谷、蔬菜、烧酒、甘蔗、砂糖、蕃薯、蕉实、豌豆、落花生、木棉、细布、细上布、麻布、芭蕉布……”等等,沙糖可能是外面运来者,也可能是自己生产的。

八、《琉球形势略》 极短,只讲地理。

九、《琉球朝贡考》 虽亦极短,但对研究中琉关系,有重要参考价值。

十、《琉球向归日本辨》 此文虽亦极短,但极重要。文中说:“日本虽雄视东瀛,要不能使之(按指琉球)录入版图,则以累世效职贡,受正朔,藉中朝之威灵,作东海之藩服,以迄于今。自日本用兵台湾,意为琉球,问罪生番,明目张胆,遂以琉球为内属。通国之人皆谓出自日本史册,则实有大谬不然者。”后面王韬列举了很多理由,批驳了日本方面霸占琉球而提出来的狡辩。他说:“可知琉球为自立之国矣。盖琉球之于日本,要不过盟聘往还贡献不绝而已。即使蕞尔弹丸弱小不能自强,亦当相与共保之,使得宁其千余年来自立之国,斯乃所以联唇齿而固屏藩之义。今反翦灭而倾覆之,挟诈弥缝,嗫嚅掩饰,以便其私,将以此欺天下乎?而天下不任受其欺也。将以此诳邻国乎?而邻国不任受其诳也。呜呼!彼作伪者曷不即将其国史而一考之也哉!”义正辞严,百年后读之犹虎虎有生气。

在《小方壶斋舆地丛钞》再补编第十二帙英国马礼逊著《外国史略》,在介绍日本以后,又有一段关于琉球国的介绍,文虽短而内容却极充实,我已经抄在上面,不再重抄。参阅上面《海国图志》第十七卷。

现在介绍明陈侃《使琉球录》 〔2〕 。陈侃于明嘉靖十一年(1532年)奉命使琉球,祭祀中山王尚真,加封世子尚清。这一部书是陈侃写的记录。对于我们研究明代中琉关系以及琉球情况有参考价值。同明清其他使臣一样,出使必先造船。此书对船的大小高低以及船上的随行人员和船工都有详细记载。

谢国桢跋此书说:“侃等以嘉靖十二年五月奉命使节琉球。”而本书卷首所载皇帝之诏则为十一年。我们应该遵信诏的年代。

陈侃在琉球呆了一百五十日。他记录了祭奠和赐封的情况,也记述了琉球当时的一般情况。自己的记录完了以后,又附上了一章名叫“群书质异”,把其他书中关于琉球的记载抄了下来。第一种书是《大明一统志》。此书在记载琉球产品时说:“谷则有稻、秫、稷、麦、菽。蔬则有瓜、茄、姜、蒜、葱、韭等品。果则有芭蕉、甘蔗、石榴、橘、柿之类。人言冬瓜可以解渴。甘蔗巨如碗形,皆非也。”这说明,琉球确产甘蔗,但并没有像人们所传言的那样巨大。第二种书是《臝虫录》。此书说:“归附国家之初,朝贡固无定期。今每二年而一举。”第三种书是《星槎胜览》,书中说:“造酒则以水渍米,越宿,令妇人口嚼手槎取汁为之,名曰米奇,非甘蔗所酿,亦非美姬含米所制。”还有《大明会典》。书中列举了琉球对中国的贡物(羡林按:所谓“贡物”或“贡品”,有时也就是贸易商品),列举了贡物以后说:“按琉球贡物,唯马及硫黄、螺壳、海巴、牛皮、磨刀石乃其土产,至于苏木、胡椒等物,皆经岁易自暹罗、日本者,所谓棹子扇,即倭扇也。”这一段话非常值得注意。用今天的话来说,琉球也是经营转口贸易的。在“夷语附”“花木门”中,有“甘蔗”一词,夷语曰翁给。在“饮食门”中没有沙糖。看来甘蔗还是生吃的多,还没能造糖。

谢国桢在跋中提到一个情况:“琉球介于中华日本两国之间,事秦事楚,极感举趾之艰。侃之使彼邦也,初则礼貌甚隆,中忽冷落。其行也,则又款待愈殷,如是记所云:二十三日,王始至馆相访,令长史致词曰:清欲谒左右久矣。因日本人寓兹,狡焉不可测其衷,俟其出境而后行,非敢慢也。”谢国桢注意的这个问题非常重要。琉球国王处境之难,皎然可见。最后还是被日本吞并。联想到俄国吞并中国大片领土,治史者不应忘怀也。

《寰宇通志》 《玄览堂丛书续集》第七十九册卷一一六:

琉球国 沿革

国在福建泉州之东海岛中。汉魏以来不通中国。隋大业中,令羽骑尉朱宽访求异俗,始至其国。语言不通,掠一人以返。后遣武贲郎将陈稜率兵至其都,虏其男女五千人还。唐宋时未尝朝贡。元遣使招谕之,竟不从。国朝洪武中,其国分为三:曰中山王,曰山南王,曰山北王,皆尝遣使朝贡。永乐初,其国王嗣立,皆受朝廷册封。自后惟中山王来朝,至今不绝。其山南、山北二王盖为中山王所并云。

土产

土宜播种。树木同江表,多斗(闘)镂树,似橘而叶密。有熊罴、豺、狼。尤多猪鸡,无牛、羊、驴、马。

羡林按:土产中没有甘蔗和沙糖。

《四夷广记》 明慎懋赏撰 《玄览堂丛书续集》,手抄本,不分卷,不完整。第九十四册,标题为《朝鲜广记》,内容则为琉球等国。下面抄录一部分:

琉球国疆里

琉球国在福建泉州东,福州东北大海中。其国西南至暹罗界,东北至日本界。又东隅有人鸟语鬼形,袒裸盱睢,殆非人类,疑即毗舍那国。

羡林按:这部分的地理知识,实在可笑,在当时一般地理书之下。

接着抄:

《皇明祖训》中载有大琉球、小琉球之别。小琉球不通往来,未尝朝贡。今之奉敕,封为中(原稿缺二字,当为“山王”)者乃大琉球国也。

下面省略“福建往琉球针路更数”、“琉球山川”、“琉球城”、“琉球宫”、“琉球馆”、“琉球亭”、“琉球井”、“琉球桥”、“琉球寺”。下面是“琉球国统”,很长,内容非常丰富,是研究中琉关系史最有用的资料。文长,不能具录,我在这里只极其简要地讲一讲。首先讲隋炀帝大业间羽林骑尉朱宽赴琉球掠人的事件。朱宽抚问无结果,炀帝又派虎贲郎将陈稜、朝请大夫张镇州率兵浮海击之,占领了琉球首都、皇宫室,掳男女数千人。其中强壮男子都用铁钳锁至江都。脱铁钳时,“皆手把钳,叩头惜脱,甚至中土贵金。”因为琉球无铁,所以才有这样的笑话。唐时亦不入贡。元遣招之,不从。洪武五年,遣行人杨载往谕。当时琉球有三王,皆以尚为姓,以汉字命名,亦取义之佳者。妃选自民间。人称王曰敖那,妃曰札喇。杨载还,各遣入贡。复命尚佩监奉御路谦报之。琉球王遣陪臣亚兰匏等来谢。十五年,山南王承察,山北王帕尼芝亦如之。时各王争雄相攻,乃敕三王息兵养民。赐三王文绮纱罗冠服及镀金银印。于是王遣世子及国相之子来受学。二十六年,诸生与云南生非议诏令,治重罪。三十一年,中山王察度遣亚兰匏贡马。世子武宁亦如之。王尝遣女官生在京读书,至是亦来贡谢恩,上赐王闽人善操舟者三十六户,以便贡使来往。永乐初,袭虏主脱古思于沙漠,擒其子天保奴、地保奴,徙之琉球。其后,国王薨,世子必奏请印祭册立。仍然派子弟来学。后来,中山王并二王,仍通使不绝。永乐二年,察度卒,诏封其世子武宁嗣。是年,武宁卒,无子,令其从弟汪应祖摄国事,后又封为嗣王。永乐三年,汪应祖以阉者贡,却之。永乐八年,汪应祖卒。九年,允许本中国饶州人在琉球任辅臣四十余年的程复还乡。洪熙之年,国王薨,遣使往祭,封其嗣为王。宣德二年,独遣柴山颁诏。三年,遣使贡。五年,八年,又遣柴山往。正统八年,派使封王。十年,琉球陪臣漂至香山。十三年,遣使封王。景泰三年,遣使封王。七年,遣使封王。天顺七年,遣使封王。成化六年,尚德薨,其弟尚圆请袭爵。八年,遣使册封尚圆为王。十五年,十八年,都曾遣使。嘉靖二年,有琉球国人赴暹罗国收买贡仪,船破来华。五年,尚真薨。十一年,世子尚清请封。命给事中陈侃往。陈侃有《使琉球录》一书,上面已讲到过。万历元年,国王尚元卒,遣使告哀。四年,派人往祭,封王。七年,新王尚永派人来迎。

因为我觉得,这些讲中琉关系史的资料很重要,所以就讲得长了一点。但仍不及原文丰富生动,有兴趣者可自行参阅。

下面一段“琉球制度”,也极详尽,今略。“琉球风俗”一段中有一段讲到造酒:“酒则以水渍米,越宿,令妇人口嚼手搓,取汁为之,名曰米奇,非甘蔗所酿。”再下一段“琉球物产”,因为同我的研究有关,因此抄录全文:

稻 秫 黍 稷 麦 菽

杨梅 石榴 葡萄 橘 柿 柚 桃

枣 芭蕉 甘蔗 圆眼 荔枝

瓜 茄 姜 蒜 葱莱菔 芋紫菜

松 柏 棕 樟 竹 凤尾蕉树 似棕而叶似凤尾,四时不改柯易叶 茉莉 木犀 王蒸 斗镂,树似橘,密叶 金荆榴木,色如真金,密致而文采盘绕,真同美锦,其气甚香,以为枕及案面,虽沉檀不能及

牛 羊 豕 马 鹿 异色猫 奇蛇可备药 鹅 鸭 鸡 乌鸦 麻雀 鸥 鹭 莺 鹆 鹑 蝎虎,住壁间,声大噪如禽呼,闻之令人恐怖 龙虾螺 鱼

硫黄产北山,取之甚艰

布,缉木皮为布,甚细白,幅阔三尺二三寸 细班布,幅阔一尺许

羡林按:果品中只有甘蔗,在任何地方都没有提到沙糖。可见直至明代,琉球还不能制糖。为了进行对比,我把“琉球贡物”这一段也抄了下来:

马 刀 金银酒海 金银粉匣 玛瑙 象牙 螺壳 海巴 棹子扇 泥金扇 生红铜 锡 生熟夏布 牛皮 降香 木香 速香 丁香 檀香 黄熟香 苏木 乌木 胡椒 琉黄 磨刀石

右象牙等物进收,苏木、琉黄、胡椒运送南京该库。马就于福建发缺马嬴站走递。磨刀石发福建官库收贮。

羡林按:把产品与贡品比较一下,会发现一些很有意义的问题:1.按理说,贡品应该是本地产品;但是在这个贡物单子中却有些贡品并非琉球产品,比如象牙、诸香、胡椒等等。这些东西是从哪里买来的呢?2.有极大可能,都购自暹罗(泰国)。本书中有很多迹象证明这个看法。本书一开始就说:“其国西南至暹罗。”下面还有一段“琉球国船往暹罗针路”。东南亚和南洋众国林立,为什么只有往暹罗有针路?而且象牙等产品在暹罗极易得到。3.为什么琉球独独与暹罗有贸易往来?两国相距极远,中间还有一些国家,琉球都不与贸易往来。对研究东亚国际贸易史的学者来说,这个问题很值得研究。4.众所周知,古代进贡实际上是一种贸易的方式。琉球产品进入中国市场,琉球还做转口的贸易,把暹罗产品运来中国。

下面还有一些段:“给赐琉球国”、“大明往琉球针位”、“琉球国船往暹罗针路”,还有“琉球附录”、“琉球人物”、“王亲”、“职官”、许多给琉球王诏敕、“琉球使事纪略”、“赠陈侃使琉球诗”、“送韩行人使琉球”等等,还有“琉球国字”、“琉球艺文”、“琉球供给”等,都是很有用的史料,由于篇幅限制,我都不再抄录了。

下面的“琉球寄语”,类似汉琉词汇表,先写汉文,下面注上琉球语汉字译音,这是研究琉球语言的重要资料。共分“天文类”、“地理类”、“时令类”、“数目类”、“人物类”、“身体类”、“饮食门”、“衣服类”、“宫室类”、“器用类”、“珍宝类”、“鸟兽类”、“花木类”、“人事类”等等门类。后面又有一个“琉球寄语”,有一段话:“此旧陈侃使录所载,与前本各别者,仍录之。”词汇数目较前者为少。

在这段“琉球寄语”中,值得注意的我认为有以下几点:1.在“花木类”中有“甘蔗”,汉字译音是“翁急”。2.在同一类中有“茶”,注音是“札”,显然是汉语借词。但是,如果从福建话直接借的话,不应是“札”字。3.在“花木类”有“甘蔗”,但在“饮食门”却无“糖”。这更证明了我上面提出的结论:当时琉球不能制糖。

《四夷广记》关于琉球的就写这样多。

明郭汝霖《重编使琉球录》

明嘉靖三十四年,琉球王尚清薨,世子尚元派人来华请封新王。嘉靖三十七年,明世宗派郭汝霖前往,至四十年始成行,同年回中国。郭汝霖著有《重编使琉球录》,盖承陈侃、高澄《使琉球录》之余绪,故曰“重编”。此书现存美国国会图书馆,为海内孤本,尚无影印本或排印本问世。我仅根据徐恭生和谢必震的文章《论郭汝霖〈重编使琉球录〉的史料价值》把书名记录在这里。该文颇简短,没有蔗糖的资料,无从抄录。见《海交史研究》,1996,2,第60—65页。

顾炎武《天下郡国利病书》册48 《四部丛刊》三编

最后一篇是讲琉球的,虽极短,然颇重要。主要讲日本人在琉球之蛮横跋扈:“乃今数年,日本狡焉启疆,而琉球之君为虏臣为仆矣。”

周煌《琉球国志略》 台湾华文书局刊行

周煌系清代乾隆年间派往琉球的使臣,于乾隆二十二年恭进《琉球国志略》。卷一四 物产

货之属 丝 棉 绸 布 草席 茶 盐 酒 纸 笔 油 蜡 烛 糖(夹注)碾小蔗汁熬成。亦有冰糖、白霜。闻天使馆闲时,国人设厂造糖其中。(夹注终)

果之属 藕 蔗(夹注)色红节短,一年皆有。小者用以造糖。(夹注终)下面从略。

还有一些书籍,其中有关于琉球的记载,但都大同小异,没有什么新材料。因此,我就不再抄录了。

下面抄一组档案材料。这些材料同一般典籍不同之处在于:档案是原始资料,细致,具体,朴素,没有经过文人的加工,所以,更特别珍贵。

《清代中琉关系档案选编》,中国第一历史档案馆编,中华书局,1993年。

本书所录档案,起自乾隆二年(1737年),迄至光绪二十四年(1898年)。内容很庞杂,有关进贡使、接贡、请封使、接封使、谢恩使、留学生、中国官护送进京和回国的琉球使臣、双方抢救海上难民、相互抚恤、缉捕海盗等等情况都有。至于商业贸易和文化交流,往往在其他情况掩护下进行。其中关于白糖、乌糖等的记载极多,可见当时两国在这方面贸易的情况,我现在抄录在下面。抄录完全按原书的年代顺序。

71 乾隆二十七年(1762年)

讲到“随带物件”,其中没有“白糖”,第94—95页。

75 乾隆二十八年(1763年)

讲到“贡船”和“随带货物”,其中没有白糖,(第100—101页)。

81 乾隆三十二年(1767年)

琉球国使者带回货物,种类相当多。为了让经济史学者了解当时有什么中国货物输入琉球,特不避烦琐,把所有货名都抄下来,仅此一次,下面都省掉:土丝、中绸、中绉纱、中绫、中缎、土绢、湖绵、缎腰带、粗药材、毛边纸、油伞、中茶叶、斜纹布、粗冬布、细磁器、粗扇、蓖萁、牛筋线、漆木箱、白纸扇、连史纸、粗夏布、锡器、小油纸、甲纸、川连纸、丝布、白矾、玳瑁、白糖一万五千一百二十斤、徽墨、冰糖五千五百斤、橘饼、线香、银 、白苎麻、胡椒、砂仁、广木香、蜂蜜、黄蜡、苏木、粗毡条、虫丝、粗香饼、速香、漆木盘匣、沉香、安息香、生漆、织绒、水银、故绸衣、故布衣、色纸、纸裱字画、蛇皮、棉纱带、小胭脂、苎线、中葛布、寿山石、雄黄、宜兴罐、蜜浸糖果、净棉花、浸油香料、茧绸、粗磁碗。(第108—114页)

、白苎麻、胡椒、砂仁、广木香、蜂蜜、黄蜡、苏木、粗毡条、虫丝、粗香饼、速香、漆木盘匣、沉香、安息香、生漆、织绒、水银、故绸衣、故布衣、色纸、纸裱字画、蛇皮、棉纱带、小胭脂、苎线、中葛布、寿山石、雄黄、宜兴罐、蜜浸糖果、净棉花、浸油香料、茧绸、粗磁碗。(第108—114页)

这真可以说是洋洋大观,可见当时琉球对中国货物需要之广、之多。白糖和冰糖我有意抄出了数量,其余一概从略。

82 乾隆三十四年(1769年)

贡船随带土产货物,其中有海带菜、酱油、麦酱、烧酒、豆酱、盐目鱼、鲍鱼、鱼翅、海螺壳、鸡脚菜、木耳等等,这是从琉球运往中国的货物。仅举此例,下面不再涉及。(第116页)

115 乾隆三十九年(1774年)

贡船带回货物,其中有白糖 一万斤、冰糖 四千一百五十斤。(第155页)白糖 九千七百斤,冰糖 四千一百斤。(第158页)

120 乾隆四十年(1775年)

回国随带货物:白糖 八千九百斤,冰糖 三千八百斤。(第167页)

123 乾隆四十一年(1776年)

贡船回国兑买货物:白糖 二万一千六百斤,冰糖 八千八百斤。(第173页)

132 乾隆四十二年(1777年)

接旨回国船只随带货物:白糖 一万一千三百斤。(第187页)

134 乾隆四十三年(1778年)

贡船回国兑买杂物:白糖 一万一千四十斤,冰糖 五千一百八十斤(页192)。白糖 一万一千一十斤,冰糖 五千一百二十斤;蜜浸糖料 五百斤。(第194页)

199 乾隆六十年(1795年)

琉球船遭难,船上有沙糖、烧酒等物。(第274页)

51 嘉庆八年(1803年)

贡船遭风击碎,雇船回国,随带货物:白糖 一千三百斤;冰糖 四百斤;蜜浸糖料 三百斤。(第350页)

53 嘉庆八年(1803年)

琉球船遭风,船上所载尽属黑糖,计十六万余斤。(第354页)

55 嘉庆八年(1803年)

琉球船遭风难,船上装有黑糖等货。(第356页)

170 嘉庆二十一年(1818年)

琉球国船遭风难,将船上装载欲往小琉球贩卖之乌糖一半抛弃下海。将船只修整,仍坐原船,装同抛剩糖货,运到闽省,送归本国。(第494页)

羡林按:这一则禀报值得注意:琉球船不但把乌糖运回本国,还将乌糖向小琉球贩卖。

203 嘉庆二十六年(1821年)

琉球贡船置买内地货物:白糖 一万一千九百六斤。(第534页)

20 道光二年(1822年)

琉球护送难商回国船只随带货物:白糖 六千一百八斤。(第562页)

29 道光二年

琉球船进口随带货物中,除了常见的向中国输出的货物,如鱼翅、海带、海参、鲍鱼等等以外,竟有乌糖一百七十五斤,这一点值得注意。(第575页)

50 道光四年(1824年)

琉球接贡船只并护送夷船及漂风夷船置买内地货物:白糖 一万二千七百七十九斤。(第604页)

62 道光五年(1825年)

琉球贡船置买内地货物:白糖 一万六千九百六十斤。(第624页)

67 道光六年(1826年)

琉球贡船并护难商夷船置买内地货物:白糖 一万二千四百一十斤。(第632页)

95 道光十年(1830年)

琉球贡船并遣送上年由浙省护送飘风难夷船只置买内地货物:白糖 八千八百六十二斤。(第670页)

108 道光十一年(1831年)

琉球贡船置买内地货物:白糖 二万三千二百六十斤。(第687页)

117 道光十二年(1832年)

琉球遭风难船载运黑糖、布匹、药材、漆器等物,开往该国大岛交卸。(第700页)

119 道光十二年

琉球贡船并护送广东省难民夷船及遣回上年由浙江省护送飘风夷船置买内地货物:乌糖 二十五万六千三百五十斤,冰糖 二千九百五十斤。(第704页)

羡林按:请注意乌糖数量之巨。

152 道光十六年(1836年)

琉球贡船并漂风难夷船回国置买内地货物:白糖 一万三千斤。(第750页)

158 道光十七年(1837年)

琉球贡船置买内地货物及拨装护送难商夷船压载回国:白糖 六万五千三百斤。(第758页)

168 道光十八年(1838年)

琉球贡船回国置买内地货物:白糖 二万八千五十斤。(第774页)

187 道光十九年(1839年)

琉球贡船置买内地货物及拨装漂风夷船压载回国货物:白糖 三万九千一百五十斤。(第802页)

192 道光二十年(1840年)

琉球漂风船、迎接谢恩船、接贡船置买内地货物:白糖 六万四千七百斤。(第811页)

207 道光二十二年(1842年)

琉球接贡船并本年四月间漂风琉球空船一只回国置买内地货物:白糖 一万三千七十斤。(第835页)

215 道光二十三年(1843年)

琉球进贡船置买内地货物及拨装漂风夷船压载回国货物:白糖 二万三千五百五十斤。(第849页)

218 道光二十四年(1844年)

琉球接贡船置买内地货物:白糖 一万七千五百五十五斤。(第855页)

250 道光二十九年(1849年)

琉球进贡船置买内地货物:白糖 一万七千三百八十斤。(第905页)

255 道光三十年(1850年)

琉球贡船并本年三月间漂风琉球空船今遣一同回国置买内地货物:白糖 六万二千八百二十五斤。(第914页)

11 咸丰三年(1853年)

琉球进贡船置买内地货物回国:白糖 二万七千六百五十斤。(第937页)

19 咸丰四年(1854年)

琉球贡船一只并护送进贡船二只置买内地货物及拨装漂风夷船压载回国:白糖 三万八千四百五十斤。(第955页)

31 咸丰五年(1855年)

琉球进贡船二只置买内地货物及拨装漂风夷船压载回国:白糖 三万三千四百五十斤。(第976页)

42 咸丰六年(1856年)

琉球接贡船并漂风难船一只今遣一同回国置买内地货物:白糖 一万一千二十斤。(第993页)

51 咸丰八年(1858年)

琉球接贡船回国置买内地货物:白糖 一万一千八百二十五斤。(第1006页)

59 咸丰十年(1860年)

琉球接贡船一只并漂风难夷船一只今遣一同回国置买内地货物:白糖 一万一千二百五十斤。(第1019页)

8 光绪元年(1875年)

琉球进贡船二只置买内地货物回国:白糖 三万二千七百斤。(第1102页)

我在上面抄录了《清代中琉关系档案选编》(1993年)中有关白糖和其他种类的糖的资料。这些资料都是第一手的,价值极高。其在中琉两国在糖的交流方面的价值和意义,留待以后与其他来源的资料共同评述,这里暂且不谈。

除了《选编》以外,中华书局还刊印了一册《清代中琉关系档案续编》,1994年。其中所选档案性质稍异,多附满文,内容主要为礼部、闽浙总督、福建巡抚以及浙江、山东、广东等地方官员为办理琉球事宜而上报的本章,其中关于糖的资料极少,故不再加以抄录。《选编》中的资料已经足够用了。

综 论

现在根据上面抄录的比较凌乱的材料,综合一下,提出下面一些看法:

一 琉球与台湾要严加区别

在本章一开始,我就讲到这个问题。因为事关重大,我在这里再强调一下。总起来,我们可以这样说:约摸在元代以前,从《隋书》开始,一直到元代汪大渊的《岛夷志略》,所讲的“琉球”,都指的是台湾。连渊博如魏源这样的大家,都难免犯这个错误,他可知矣。

二 琉球的甘蔗和糖

琉球地理条件适宜种蔗,连日本蔗种最初也是从琉球引进的。但是,琉球的蔗种好像不多。《琉球实录》说:“甘蔗多红心,而无青皮者。”周煌的《琉球国志略》说:“色红节短,一年皆有。小者用以造糖。”这同《琉球实录》的说法完全一致。这种甘蔗含糖量极低。造的糖也不会太多、太好。但是在上面引用的《外国史略》中,琉球产糖似乎很多。这说法似有问题。《档案》中多处讲到,琉球从中国运糖回国。

三 琉球与日本的关系

琉球与日本,地理上接近,经济上前者有些地方要依靠后者。《中山纪略》说:“其烟、刀、纸张、折扇、漆器之类,皆来自日本。”可见倚赖之情况。在历史上,日本这个国家的统治者,就颇有一些扩张的野心。对近在咫尺又小又弱的琉球焉能不生觊觎之心!琉球一方面要应付以天朝大国自命的中国,一方面又要对付野心勃勃的日本,其左右两难之窘态,概可想见。有一些极为生动的资料,因为与蔗和糖关系不大,我没有抄录。上面引用的王韬的《琉球向归日本辨》,是一篇义正辞严的好文章,到今天仍然不失其政治意义,希望大家都能读一读。

四 琉球与中国的关系

琉球与中国有悠久的历史关系。中国以藩属视之,琉球亦以藩属自居。每老王薨逝,新王即位,中国皇帝必派遣使臣册封、祭奠。很多关于琉球的书,都是册封使臣的日记或记录。《琉球朝贡考》记载极为详尽。《外国史略》说:“尊贵者识汉字,学中国语。”国王和贵族多派世子和儿子到中国来留学。从很多书籍中都可以看到,琉球人对中国人极为尊敬。当年汉文化圈极度辉煌的时期,这种现象是意中事,不足为奇。在文化上是这样,在经济上也是这样。仅仅拿蔗糖来作个例子,就可以举一反三。《清代中琉关系档案选编》,所录档案,自乾隆二年(1737年)起,至光绪二十四年(1898年)止,在一百六十多年内,牵涉中琉关系的许多方面。因为我现在写的是《糖史》,所以只记录蔗糖。我在上面已经讲过,琉球产甘蔗,而且自己也能制糖。但显然是远远不够用的,因此从中国输入的白糖和冰糖,数量颇大,而且越来越增多,到了光绪元年(1875年)竟达到了三万二千七百斤。琉球蕞尔一小国,竟能有这样大的白糖需求量,不能不令人感到不寻常。

五 琉球的语言

在我上面抄录的资料中,讲到琉球语言的为数颇多。比如《中山纪略》、《中山传信录》、《中山见闻辨异》、《使琉球略》、《四夷广记》、《琉球国志略》等书,都或详或略地讲到琉球语言和文字。我过去没有研究过这个问题,现在我研究的问题也与语言无关,因此我抄录的资料不多。希望有志于此的学者能参考原书,把这些资料运用起来。日本可能有学者研究这个问题的,详况我不清楚。

为了给读者一点印象,我在下面举一例子。陈侃《使琉球录》,在“夷语附”“花木门”中,有“甘蔗”一词儿,夷语曰“翁给”,在有的书中作“翁急”。在“饮食门”中,没有“沙糖”这个词儿。

六 琉球与暹罗(今泰国)的关系

琉球与暹罗相距极远,经济和文化似乎都不沾边儿,我可是万没有想到两国竟有贸易往来,上面抄录的资料中已经明确地讲到这一点。琉球向中国进贡的贡品中竟会有象牙。琉球不产象,象牙哪里来的呢?据我的猜测,可能就是从以产象著名的暹罗运进来的。我觉得,这虽是一个小问题,却颇值得研究。

七 乌糖问题

乌糖是蔗糖的一种,大概由于颜色乌黑,因而得名。大概又不全黑,所以有别于黑糖。在本书第一编国内编第十章《清代的甘蔗种植和制糖术》(二)“甘蔗种植”、(三)“沙糖制造和应用”(2)“沙糖的种类”中我曾多次提到乌糖。《广东新语》说:“乌糖,以黑糖烹之成白。”这是炼糖过程中的一个阶段。但可能并不真白,否则怎能称之为“乌”呢?大概只是比黑糖黑得差一点而已。在本章中,乌糖又多次出现。第一历史档案馆《清代中琉关系档案选编》 170 嘉庆二十一年(1818年),就有琉球国船装乌糖向琉球小贩卖的记载。29 道光二年(1822年)有琉球国进口船上随带货物中,竟有乌糖一百七十五斤,数量极小,可能是供自己食用的。119 道光十二年(1832年)有琉球国船置买内地货物乌糖二十五万六千三百五十斤,数量又如此巨大。所有这些事实都告诉我们,琉球虽然产蔗制糖,但远不能满足六十万人口的需要,所以既进口白糖和冰糖,又进口黑糖和乌糖。

注释:

〔1〕 《中外交通史籍丛刊》,中华书局,1981年。第16—19页,琉球。

〔2〕 国立北平图书馆《善本丛书》第一集,十二种,1937年,商务印书馆影印。有明嘉靖十三年(1534年)陈侃的序。李金明《明初泉州港衰落原因新论》,见《海交史研究》1996.1,第58页,讲到明代历次派往琉球册封的使者渡海和返航的日期。“嘉靖十三年(1534年),陈侃出使是五月初八日由福州出海,二十五日至琉球那霸港;返航是九月二十日出那霸,二十八日到闽江口定海所”。下面还举了很多使者,今从略。《海交史研究》1991.2,有杨国桢的《明代闽南通琉球航路史事钩沉》一文,可参考。又有傅宗文《刺桐港史初探》一文。第108页说:“闽南气候温润湿热,适宜种植甘蔗。其品种有竹蔗、荻蔗,可以熬制沙糖、冰糖。兴化军仙游县木兰溪盆地及其周边坡地岗峦,最宜甘蔗繁殖,所以,“细民莳蔗、秫以规利。盛产冰糖、砂糖及糖霜(冰糖)。”《海交史研究》(1996.2)载傅朗《陈侃使琉球及其〈使琉球录〉的影响》,可参阅。

第十一章 埃及以及其他阿拉伯国家的种蔗和制糖

现在的阿拉伯国家,数目众多,地域辽阔。中国古代历史上在一个相当长的阶段内,称之为大食。当时大食的疆域,也同现在阿拉伯一样,并不是十分固定的。因此,所谓“阿拉伯”,与其称之为国名,毋宁称之为地区名。早期的大食,约略可以分为两大部分:一个是“黑衣大食”,都报达,即今之巴格达,在伊拉克境内,后为蒙古所灭。一个是“白衣大食”,都西班牙哥尔多华,后为西班牙所灭。以后的阿拉伯国家,分分合合,生生灭灭,存亡不定,变化莫测,一直到今天,就形成了眼前这个格局。

在这样一个幅员辽阔的地域内去追踪种蔗和制糖的情况,是一件颇为困难的工作。关于当年大食种蔗产糖的情况,我在本书第一编国内编有关章节中已有所涉及。为了便利读者,我在本编全书的第二编国际编第一章中又作了概述。我现在再在第一章概述的基础上把有关大食的情况抽出集中起来来一个概述。

第一编(下省略)第三章,我讲了“远国”、“西国”或“西极”石蜜。第五章,我引了唐代杜环的《经行记》中的一句话:“(大食)刻石蜜为庐舍。”在“外来影响”这一节中,我又讲到了大食。第六章,讲到《宋史》卷四八七—四九〇《外国传》中有大食,贡品中有白沙糖。《宋会要辑稿》中有大食和白沙糖。《太平寰宇记》中也有大食。《诸蕃志》、《萍州可谈》、《文昌杂录》、《岭外代答》、《太平御览》、《通志》等等著作中,都讲到大食,有的讲到白沙糖。第七章是专讲元代的一章。在这一章里,埃及、伊拉克的巴格达都涉及了。刘郁《西使记》讲到他到过的地方包括布达国(即今巴格达)、密实勒国(即今埃及,宋代称之为“勿厮离”。周致中《异域志》有“大食无斯离国”,指的都是埃及)。

《马可波罗游记》是一部极其重要的书。它具体地讲述了蒙古大汗派从巴比伦来的人到中国福建去传授制糖的新技术。巴比伦,有的学者认为指的是伊拉克,有的学者认为指的是埃及。对于这个问题,我在第一编第七章里有详尽的论述。到了元代埃及或伊拉克的制糖术已经达到了很高的水平。否则已经有很长历史的中国制糖手工业绝用不着再向阿拉伯国家去学习了。

在这同一章里,我还引用了阿拉伯著名的旅行家伊本·白图泰的《游记》中的话说:“中国出产大量的蔗糖,其质量较之埃及蔗糖有过之而无不及。”他也是拿埃及糖同中国糖相比。在这一章中,“白沙糖的炼制”这一节有重要内容,它明确地点明了中国与阿拉伯国家在制糖技术方面的交流。在世界制糖史上,都有重要意义。

第八章,在我引用的书中,谈到阿拉伯的较之前两章都少。罗曰褧《咸宾录》有“大食”。

第九章“白糖问题”。在这一章里,我提出了大食产白沙糖和南洋产白沙糖之间的关系,我有一个假设:后者是向前者学习的,而发明黄泥水淋法的则是中国,这在世界制糖史上是一个关键性的转折点。

第十章讲的是清代。典籍虽多,其中当然会讲到阿拉伯;但是,较之宋代和元代,则显然不同,“大食”在清代的重要性已经大大地降低了。

我在上面之所以这样不厌其详地、不厌其烦地写了那样许多话,其目的只有一个,这就是:让读者了解,由于本书组织结构方面的原因,我只能到现在才来集中地写埃及和其他阿拉伯国家;但是与埃及等国种蔗和制糖有联系的许多历史事实,上面实际上都已涉及,是非涉及不行的。既然上面已经写了,这里就不必再重复。我这样在本编里回溯第一编的内容,又在本章里专门回溯有关埃及和其他阿拉伯国家的情况,表面上似显重复,实则想用小重复来避免大重复。想能得到读者的理解和谅解。

现在,我开始在上面已有的基础上来叙述埃及以及其他阿拉伯国家的种蔗和制糖的情况。我仍然采用上面惯用的做法:先抄录资料,首先是中国的资料,从后汉到清代的资料上面都已择优抄录过了。清代的资料我再补充抄上一些。

清魏源《海国图志》卷二四 西南洋 阿丹国

阿丹国,一作阿兰,一名阿腊比阿,又作曷剌比亚(羡林按:即今英文之Arabia),在阿细亚洲(羡林按:今通作亚细亚)极西南,东、西、南皆界海,北界都鲁机(羡林按:即今之土耳其),东西距千一百里,南北距千五百里,幅员百十六万六千方里,户口约千万名。形势亦居要害;惟地多沙、石,缺源泉。惟资山间灌溉,遇沙即渗。通国仅东隅一小港耳。西那山、伊阿列山、郎里山皆最高,滨临西海。在墨加、墨德那各族中,不产草木,故古咸谓之石阿丹。然墨加(麦加)之地较他处尚称沃壤,产上品乳香。(下面叙述马哈墨,即穆罕默德,四出征战的情况,以及阿拉伯的历史风习,今略)。近有小说,谓之《一千零一夜》,词虽粗俚,亦不能谓之无诗才。土产加非豆、柳豆,巴尔色马香、乳香、没药、树胶、沉香、马、骆驼。阿兰为香料聚集之埠头,名驰异域。其实本国仅产乳香、没药、巴尔色马香耳,余俱购自阿末里加洲。

羡林按:魏源这一段记述很长,内容也很丰富有趣。其中提到《一千零一夜》(《天方夜谈》),很有意思。但谓之“近有”,殊不确切。《一千零一夜》决非到了清代才产生的。列举的土产中没有甘蔗和沙糖,值得注意。

下面魏源引《万国地理全图集》,所述同魏源所述有些相似,土产讲到枣、珈琲、香料、药材、马、骆驼等。他又引《地球图说》,只讲到穆罕默德,没有讲到土产。他又引《地理备考》,说“天方国,又名亚拉亚,在亚细亚州之西……田土硗瘠,荒野寥绝。东南滨海,颇为 腴。土产铜、铁、铅、靛、谷、果、烟、蔗、香料、胡椒、棉花、熟皮、珍珠、白玉、珊瑚、玛瑙、卤砂、硫磺、花石等物。禽兽蕃衍,马匹极良。”他又引《外国史略》,说:“地多沙,恒酷暑,无土产,惟海岛中产枣并各树,人赖以活。”下面接着讲“耶闵部,广袤方圆三千二百四十里,居民三百万口。产香馥、树胶、没药等货。”

腴。土产铜、铁、铅、靛、谷、果、烟、蔗、香料、胡椒、棉花、熟皮、珍珠、白玉、珊瑚、玛瑙、卤砂、硫磺、花石等物。禽兽蕃衍,马匹极良。”他又引《外国史略》,说:“地多沙,恒酷暑,无土产,惟海岛中产枣并各树,人赖以活。”下面接着讲“耶闵部,广袤方圆三千二百四十里,居民三百万口。产香馥、树胶、没药等货。”

再下魏源在名为“西印度西阿丹国沿革”的一章里引《新唐书》、《明史》、《瀛涯胜览》、《瀛寰志略》、《后汉书》等书,都没有提到甘蔗,只有《瀛涯胜览》中有一句“粒食多用酥糖蜜制,味极精美”提到“糖”。

清王锡祺《小方壶斋舆地丛钞》第十帙收有龚柴的《阿剌伯考略》,文章不长,说到阿剌伯或名亚拉彼亚。“《后汉书》和帝永和(羡林按:应作“永元”,“永和”乃汉顺帝年号)九年(97年)西域都护班超遣掾甘英往通大秦,抵条支,疑惮而止,即此国也。”条支即后来的大食。文中又谈到郑和,谈到天方国进贡,谈到谟罕蓦德(即穆罕默德)的崛起,谈到阿拉伯的五部以及其风习。谈到土产时,只说“加非每岁出运,为数甚巨”,根本没有谈甘蔗和沙糖。后面还有《俾路芝考略》和《阿富汗考略》,也都没有谈到甘蔗。在本书第十二帙,有一篇《埃及国记》,文颇短,没有一句提到制糖。

在中国古代典籍中,讲阿拉伯和埃及的还有不少;但都与我研究的主题无关,我就不再征引了。读上面引的两部书和一些别的书,我的印象是:埃及或伊拉克的制糖术在元代前一个不太长的时期中,达到了辉煌的顶峰。向东,这种制糖术影响了中国,也影响了印度。在中国的证明就是《马可波罗游记》。在印度的证明,除了书籍外,还有语言 〔1〕 。

下面我再来根据当今世界上仅有的两部规模巨大、内容详备的《糖史》,叙述一下甘蔗从印度向西逐渐传播的过程。我的介绍只能极其简短,但却不能没有。因为,如果没有这种介绍的话,上面那一些根据中国典籍和汉译的典籍介绍的情况,零零散散,就会像一盘散珠,没有一条绳把它们贯串起来,令人看上去不得要领。

先介绍Lippmann的Geschichte des Zuckers。这一部大书有四章涉及我要谈的问题,这就是第四章“甘蔗向西方的传播和炼精糖术的发明” 〔2〕 ;第五章“哈里发宫廷中的糖 〔3〕 ;第六章“哈里发西部诸省中的甘蔗和糖” 〔4〕 ;第七章“甘蔗向中国和印度洋沿岸的扩展” 〔5〕 。我在下面依次简略地加以介绍。

第四章一开始,Lippmann就引《高僧法显传》的话 〔6〕 。他说,Kiechha根据Legge的意见是指上旁遮普印度河东岸的地区。此时甘蔗已经传出印度本土。5世纪后半,Moses von chorene(Khorni)在他的著作《地理》中说:“Gondisapur城附近的Elymais种植甘蔗(shakhara)。但是这一部书的真伪有问题。Gondisapur是波斯国王Schapur一世(241—272年)于262年建成的。在以后几百年的时期内,逐渐成为波斯的文学、艺术、科技医药的中心。罗马帝国的俘虏,还有被Zeno帝所迫害的景教徒,都聚集在此处。景教徒精通医术,对此处医药学的发展做出了贡献。到了波斯王Chosrau Anuschirwan或称Chosroes一世(532—579年),Gondisapur达到了繁荣之顶峰。据说他深爱柏拉图和亚里士多德的著作。他身患疾病,曾两次派御医Burzoё赴印度求医求药。甘蔗和糖在古代印度和波斯都只作药用。种蔗和制糖,印度早于波斯。波斯国王派御医赴印,有利于蔗和糖的传入。波斯最古文献没有蔗和糖的记载。5世纪末以前,波斯人还不知道甘蔗 〔7〕 。7世纪初,波斯人学会了熬制坚硬的糖。蔗糖在产生的初级阶段都是像软膏一样的东西,中国亦然。

在下面,Lippmann有一大段话(第164—172页)讲波斯精炼白糖的过程,因与我目前要讨论的问题无关,今略而不谈。

现在简略地介绍第五章的内容。回教教主穆罕默德(570—632年)的崛起改变了世界历史的进程。在这之前,阿拉伯民族根本不知道甘蔗,不知道什么糖。在诗歌和民歌中,谈到甜东西就只有蜜,而无蔗和糖。穆罕默德本人生活很朴素,在平时只吃干大麦面包,连蜜都没有。他把珍珠、丝绸和蜜称为“人类三宝”,根本不谈到糖或甘蔗。在《古兰经》里面,也没有谈到甘蔗。传说中,亚当从乐园中带来的三十种植物中同样没有甘蔗。但是,在600年左右,个别的阿拉伯富商、大贾和酋长们已经从印度获得了甘蔗和糖,并非不可能。蔗和糖是作为商品或医药传来的。阿拉伯文的sukkar和晚一点的kand,都不是通过波斯,而是从印度直接传进来的。阿拉伯文称“甘蔗”为quṣad sukkar,意思是含糖的茎杆状植物。可见阿拉伯人已经知道了糖。经过阿比西尼亚的中介而传入的可能性是不大的。古代埃塞俄比亚文sôkar,意思是蜂蜜,而不是蔗糖。阿拉伯人知道甘蔗和糖,是同他们的征服和扩张并行的。哈里发Omar(634—644年)征服了伊拉克和米索布达米。这个地区土地肥沃,适宜于种植甘蔗。他灭波斯萨珊王朝,对俘虏和人民却施仁政,目的是想向他们学习种植本地区流行的植物的技术,其中想也包括甘蔗。他写的诗歌中讲到蔗糖。Abbasid王朝建立于749年,762年迁都巴格达。从此以后,甘蔗和糖的食用在宫廷中就越来越多了。在这之前,阿拉伯人于640年征服埃及。在这里,阿拉伯人学习了许多新的食品。在巴格达哈里发宫廷中,食用甘蔗和糖的花样也增加了。许多哈里发都是著名的美食家,而美食又往往同甘蔗和糖有密切的联系。许多诗人写有关甘蔗和糖内容的诗。一些地方出现了制糖厂。对此Lippmann有细致详尽的叙述,我都不加抄录。与甘蔗和糖有关的贸易也繁荣兴盛起来。巴格达是这个世界帝国的首都,商业贸易的中心,繁华兴旺达到了极点。由于贸易等等的需要,阿拉伯人从一个游牧民族以惊人的速度成为航海的民族。Basra是当时世界第一个贸易港口。

在这期间,Gondisapur的学术传统仍极繁荣。在巴格达哈里发宫廷中,诗人和医学家仍然众多。哈里发Muqtadir(908—932年)的御医Al-Razi(850—923或932年)是医学泰斗,通晓众多的学问的集大成的人物。他出生在波斯Chorâsâr,作为御医,住在巴格达。关于他的生平,我们知道得不多。他博学多能,著述丰富,有人统计,他总共写了184种专著和论文。他不但精通希腊医学、叙利亚医学和波斯医学,而且还精通印度医学。他经常引用古印度Caraka,而Caraka的著作被Al-Biruni称作印度最好的文献。他还引用Suśruta和Sangahal等等。Sangahal不是一个人名,而是来源于印度许多著作的总集,其中有一部叫“Kitâb al sokkar”《糖书》。有一部“Liber de sacchars”,据说是Al-Razi从印度文翻译的。总之,他从印度学习了不少的东西。对他来说,对一般阿拉伯人来说,医学中许多迷信的成分,都来自印度影响。Al-Razi医学著作,博大精深,卷帙极多,涉及的面极广。Al-Razi用药多用蜜而少用糖,他认为,前者优于后者。他认为甘蔗是凉性,温和的,有利于咽喉、胃和肾。其汁可以熬成糖浆,能解渴,用雪冰过,可以驱暑解热。糖本身则是极端利于健康。每一个医生开药方用糖,一点也不用迟疑。治疗胃病和消化系统的病,他用紫罗兰糖和月季糖。把糖溶入牛奶中是治肺病的健身药。为了提高药力,他还搀入珊瑚和珍珠。他提到的糖种有红糖、褐色糖、熬净的糖、白糖、纯白糖、坚硬透明的Tabarzad、Fânid、被他称之为像蜜那样激烈但又不苦的糖,Diapenidion、一种把Fânid溶解成糊状的祛除痰的治呼吸系统病的饮料。含有糖的药物多不胜数。他还使用糖浆,掺入紫罗兰、月季、石榴、茶藨子、柠檬、李子、桑葚、核桃、漆树、欧洲榛子和罂粟子;还有用紫罗兰、月季、Myrobalane、杏、葡萄、无花果、扁桃、菊苣、芹菜、马齿苋合成的糖;还有搀合牛、羊、驴、骆驼奶的糖;还有掺合牛奶、奶油、杏仁油和冰水的糖;还有搀合牛奶和大米,牛奶、奶油、面包屑的糖;还有搀合姜、芫荽、罂粟子、樟脑、罗望子果、乳香、乳香和芦荟、乳香、姜和胡椒、麝香;还有糖搀合西瓜子、瓜子、蚤草子和芫荽、蚤草子糊;还有糖搀合油,油和炒盐、杏仁油、杏仁油和酒,或者杏仁油和Stärkemehl;还有糖搀合大麦水和小麦水,再加油和冰水;还有糖搀合酸糖浆,再加樟脑、苹果汁、榅桲汁和石榴汁或李子汁加樟脑;还有糖搀合Tabaschir,作为止渴解热剂,剂中可加月季、芫荽、琥珀、麝香和柠檬,在苹果汁中煮,成为治心脏病的特效药。Al-Razi也知道用糖、蜜和大米来制造发酵的、像酒一样的饮料。Al-Razi还在许多篇短文中谈到糖,总起来说,他的意见是:所有的甜东西,只要食用适量,都有益于健康;食用过量则有害而又能制造胆汁。这也适用于甘蔗和糖,糖不像蜜那样“热”。因此,糖在医疗中使用极广,使用的形式极多,其中最重要的是(羡林按:Lippmann在这里说重复是难以避免的):粗红糖(rubrum)、白糖(album)、完全白的糖(albissimum)、最白最净的糖(candidissimum syncerisimum)、阿拉伯人和他们的邻人们称之为Tabarzat的糖、Penid(=Inid),性质较热的糖、紫罗兰糖、月季糖、烤过的糖(exustum)、糖水(Jalapium)、糖浆(robb, rubb)、糖酒(vinum falsum)、酸糖(oxysaccharum;syrupus acto和以醋)。给病人、给婴儿喂奶的母亲和婴儿用的使人兴奋和有力的糖,和以牛奶和大米的糖,和以小圆面包或杏仁的糖,和以羊奶或乳清的糖、和以大麦或小麦的煎剂、和以杏仁、阿月浑或欧洲榛子、糖和以石榴、柠檬或酢浆草(syrupus oxalidis)、糖和以杏仁油或芝麻油、糖和以调料和香精,以及苦料或酵母、糖和以植物浆、糖和以番红花或无花果、糖和以鸦片等物。此外,还要加上描述得不详细的secan-jabin(波斯的酸蜜),也是用糖制成的,还有Al-Azûr糖(Species sacchari)。为了炮制上面讲的许多糖,要成磅地用糖,有时用量还要更大。由此可见,当时供医生和药剂师使用的糖,其量当必极大。

羡林按:我之所以这样不厌其详地抄录Al-Razi在药剂中使用糖的情况以及那一堆稀奇古怪的糖名,我是有用意的。我想指明:一、到了Al-Razi时代,糖在阿拉伯地区药剂中竟被使用得这样广;二、白糖竟有这样多的品种;三、白糖竟能同这样多的植物和果实搀合;四、当时阿拉伯地区炼糖技术已经发展到非常高的水平;五、阿拉伯的药剂使用果实和植物的范围极广,不像西方那样多使用矿物,这一点同中国有点相似。除了这些用意之外,我还有一个比较药理学的畅想曲。为了写《糖史》第一编,我翻阅了其量大得惊人的典籍,其中包括中国医书。《四库全书》中唐代以后有时候篇幅极大的医书,我几乎都翻看过。在医药理论方面,有的比较切实,有的则颇为离奇。阿拉伯的病理学我不清楚。但是,我觉得,如果加以比较研究的话,会带给我们很多启示。专就糖而论,在印度、波斯和阿拉伯,甘蔗和糖最初只作药用,而非食用;后来才药用食用并举。在中国,甘蔗一开始就似乎是以食用为主,先秦、汉代皆然。到了唐代,医书中多有糖作药用的记载,但是绝没有达到阿拉伯Al-Razi这样广阔的范围。而且我还发现一条规律:糖的药用在医书中越来越少,直到今天,大家只知道糖和甘蔗只是吃的东西,偶尔用于药中而已。此外,我还必须补充一点:在本书第一编第七章《元代的甘蔗种植和沙糖制造》中,我曾讲《马可波罗游记》中提到元朝大汗把从埃及来的制糖专家送到福建去传授制糖技术。如果不明背景,一定会觉得很突然。怎么埃及和其他阿拉伯地区会有这样高技术呢?现在有了在Al-Razi前后在阿拉伯地区制糖和用糖的详细的背景,我们必恍然释然了知其中的底蕴了。这对那一章是一个异常重要的补充或说明。

在下面,Lippmann接着叙述了Al-Razi以后的情况,特别介绍了Avicenna(Ibn-Sīna)(980—1037年)。他是一个几乎可以说是包罗万象、学无所不通的大人物,著述极多,方面极广,影响极大。在医药方面,他也是一个集大成者。谈到糖,他有一句极著名的话:“Apud me, in eis quae dulcia sunt, non est malum”(据我看,没有任何甜东西是有害的)。讲到最重要的糖(zacara, zuccara, zucarrum, zuccharum)种,计有甘蔗(cannae zuccari)、新鲜的熬稠了的蔗浆(mel cannarum, mel de arundinibus zuccari)、粗红糖(zuccarum rubeum)、苏莱曼糖(sulaimanischer Zucker)、净糖(Zuccaum)、Fânid(Penidü),也有捣碎筛过者、Tabarzet(Al-Tabarzet,Tabarzet ex zuccaro, zuccharum album Tabarzet)、月季糖(波斯文gul-angalîn=月季蜜;波斯文julep=gui-âb=月季水)、稠糖浆(syrupus zuccarinus, rob.mel tabarzet, julep tabarzet)、糖水(aqua zuccari, aqua tabarzet)、酸糖(波斯文sikangalîn, syrupus acetosus de zuccaro, oxyzacara)。

羡林按:我又抄了这么多糖名,用意同上面一样。Lippmann下面的叙述,以及Avicenna的后继者的情况,还有古代阿拉伯和波斯诗人诗中关于糖的诗句,我都不介绍了。

下面介绍Lippmann书的第六章,主要介绍马可波罗提到的埃及的制糖情况。

曾有人主张,古代埃及是知道糖的,这说法是毫无根据的。古代非尼基人也是根本不知道糖的。说《旧约》里讲到糖的说法,也必须完全否定。总之,古代埃及,无论是独立的时候,或处在罗马和拜占庭统治下的时候,都完全没有甘蔗和糖。阿拉伯大将Amr或Amru以令人吃惊的速度,轻而易举地征服了埃及(640—643年)。巴格达的哈里发Omar命令阿拉伯征服者宽以待人,爱护容忍,使埃及人安居乐业,看来阿拉伯征服者的目的不在宗教,而在经济。科普特人允许保留自己的基督教信仰,直至795年没有中断。为了达到繁荣经济、增加税收的目的,他们所采取的最重要的措施,就是引进甘蔗和制糖术。原来蜂蜜在埃及占有重要的地位。甘蔗的引进时间约为710年。接着就出现了粗糖工业。随之而来的是精糖炼制术的兴起。炼制水平之高,哈里发其他统治区都望尘莫及。埃及炼制最精的白糖输入其他地区。炼制的技术是保密的。埃及的炼金(丹)术(Alchemie)自古以来就有优良的传统。炼糖术水平之高与此有关。尼罗河流域的肥沃的土地又是种植甘蔗的最理想的地方。因此,甘蔗种植和沙糖制造就在埃及繁荣昌盛起来了。

埃及的糖输出到阿拉伯全境各地。因为糖怕潮湿,不宜于海运,所以运输皆走陆路。蒙古旭烈兀汗于1252年征服了美索布达米亚。他的士兵有一次截获了一个大商队,是运糖到巴格达去,共有六百只骆驼驮运白糖。由于白糖是珍贵的东西,蒙古人用它作犒赏奖赐之用。1258年,蒙古大军破了巴格达,阿拔斯王朝覆灭,只是由于内讧,未能进军埃及。此时,埃及糖声名远扬,连波斯大诗人萨迪(1184—1291?)都作诗赞美:

于是我就想:谁从埃及走向归程,

带回来了白糖,向朋友馈赠致敬。

阿拉伯人在北非征战,占领了北非的国家,甘蔗好像也紧跟着他们的足迹前进。北非肥沃的土地对甘蔗种植极为有利。Ibn Fatima说:“甘蔗在任何地方生长得也不像在西北非洲那样好。”许多阿拉伯作家都有关于甘蔗的记载,甘蔗以后又传入西西里岛和西班牙。

Lippmann的《糖史》第六章,我就介绍这样多。下一章讲中国,我不介绍了。我在上面已经说到,Lippmann给了我们一个波斯和阿拉伯的背景。在汉文典籍中,不管这种典籍量有多大,对阿拉伯的介绍似乎都不够全面。这些典籍给我们的印象是,阿拉伯是一个贫困瘠薄的地区,无论如何也让人同需要肥沃土地温湿气候的甘蔗生产联系不起来。有了这一些西方的背景,我们心中的疑团就能够解开,对阿拉伯的了解也就更能全面了。

我在下面再简略地介绍另一部《糖史》,Deerr的那一部。两书的风格很不一样,这表现了德国学者同英美学者治学著述方法之不同。两书的重点也不完全一样。Deerr书最重要的贡献在于,他把种蔗与制糖和奴隶制(slavery)联系起来,从而扩大了我们研究蔗和糖的视野。我再三讲到,我的重点不是科技史——当然,涉及科技是不可避免的,也是完全必要的——而是文化交流史。可是如果不把蔗和糖同奴隶制联系起来,还不能算是搔着了痒处。我以前在写本编第七章《欧、美、非三洲的甘蔗种植和沙糖制造》时,也曾根据汉文典籍对中、南、美洲使用华人苦力的情况有所涉及。但是当时还没能像Deerr这样涉及面广。Deerr这一部巨著的第二编的大部分讲的是sugar and slavery(糖与奴隶制)。

讲到甘蔗种植与沙糖制造和阿拉伯国家的关系的,是此书第一编第八章《地中海的制糖工业》。这一章的主旨就是:甘蔗和糖向西方的传布与阿拉伯的征服与扩张密切相联。他首先列了一个阿拉伯征服的年表,一目了然,对我们了解这情况极有用处。在穆罕默德于632年去世前不久,他有了一个建立世界范围内大帝国的宏图,想把所有的人民都转化为穆斯林。他的后继者们贯彻实现了这个宏图的一部分,获得了很大的惊人的成功。636年,阿拉伯军队击败了罗马皇帝Heraclius,占领了整个叙利亚。637年,阿军在Kadysia击败波斯军,萨珊帝国灭亡,在巴格达建立了哈里发朝廷。640年,阿军自叙利亚侵占埃及。从这里向西扩展。682年征服摩洛哥。711年,阿军占领西班牙,在那里建立了一个国家,一直延续到1492年才灭亡。在地中海沿岸和许多岛上阿拉伯军队也同样征服—扩张地盘。655年,阿拉伯人首次登陆西西里岛,但是,直至二百多年后,在877年,随着Syracuse的陷落,他们才算在全岛巩固了自己的统治。他们统治到1060年,诺曼底人Roger一世,受基督教居民的请求和敦促,1090年又夺回了全岛。在地中海其他地区,阿拉伯人自644年至960年据塞浦路斯,自823年至960年据克里特,自870年至1090年据马耳他。在罗得岛,他们只有短期的统治,一次是从655年至658年,一次是从717年至718年。

阿拉伯人所到之处,他们都把甘蔗带了去,在那里建立制糖工业。他们被赶走后,这工业仍继续存在,特别是在西西里和塞浦路斯。只有在地中海东部,这种工业失败了,原因归咎于蒙古人的入侵,接着土耳其人又侵入。在欧洲除了西班牙以外,则完全消逝,原因是首先与Madeira、加那里群岛和圣多美的非经济竞争,后来又与新世界的非经济竞争。

阿拉伯创建的蔗糖工业同基督教徒的欧洲人所创建的,有极大的不同。虽然阿拉伯人承认奴隶制,但在地中海地区的工业中却没有使用残酷血腥的手段,而延续了四百年的奴隶制却污染了新世界的制糖工业。

阿拉伯人占领了叙利亚之后,甘蔗立即跟了进来。在这个地区第一个提到甘蔗的是Edessa的Jakob(640—708年)。从Al-vistakri起阿拉伯地理学家报导,在叙利亚在地中海极东部沿海地区,制糖工业繁荣昌盛。境内许多地区都种植甘蔗,包括大马士革。在圣地(Holy Land)也种甘蔗。许多欧洲人是在这里才第一次看到甘蔗,才知道在蜜以外,还有一种极甜的东西。这事情发生在始于1096年,终于15世纪的十字军时期。

甘蔗传入西西里岛,可以分为三个阶段:Saracenic阶段,诺曼底人阶段,后诺曼底人阶段。878年,Saracen人征服了西西里,可能已带来了甘蔗,到了950年,甘蔗已经种得很好了。9世纪末,西西里已经向非洲运糖。1016年,基督教派使者到诺曼底人那里去求援,送去的礼品中就有糖。1060年起诺曼底人征服西西里,到1090年才达到征服的目的。在诺曼底诸王的统治下,甘蔗种植和沙糖制造经历了许多盛衰起伏的过程。在马耳他,自870年起,阿拉伯人就开始统治。甘蔗大概也是随他们而来的。至迟到了18世纪后半,种蔗一直在继续着。西西里的制糖工业扩大到了意大利南部,向北一直扩展到Gacta。

在西班牙,当711年阿拉伯人第一次入侵时,甘蔗就被带了进去。在阿拉伯统治下,西班牙南部繁荣昌盛。种蔗最发达的地区是东南部。这一带水利资源丰富,灌溉极为方便。西班牙制糖工业发展的顶峰,是在14世纪和15世纪。自1490年Granada被征服,摩尔人(Moor)被赶走以后,糖业衰微,种蔗园使用非洲黑奴作为劳动力。到了1609年,西班牙的摩尔人完全被赶走,伊斯兰教在西班牙的残余也被清洗,糖业遂一蹶不振,但仍能继续存在。

有一个有趣的插曲,颇值得一谈。在西班牙,在15世纪,出了一个由德国人资助、为德国人所有的蔗园和工厂。这一个冒险故事起源于德国Würtenberg州的一个镇,名叫Ravenburg。14世纪下叶创立了一个Ravenburg贸易公司(Ravenburg Handelsgesellschaft),是一规模很大的中世纪的公司。1383年,Ravenburg的商人们到巴塞罗那来做生意。早至1408年,他们就把西班牙的糖运至德国。他们走的是陆路。这些糖又从Ravenburg分运到全德和中欧,可能还运到了英国。1460年,像意大利的公司一样,这个公司预先采用了殖民主义的经营方式,既是生产者,又是贩运商人。他们同一个西班牙大地主缔约,租地种蔗,经过一番离奇的曲折,工厂终于倒闭。一场延续了十五年的冒险事业就此结束。

下面介绍Barbary(埃及以外的北非伊斯兰教国家)的情况。阿拉伯人于648年侵入突尼斯;于682年侵入摩洛哥。但是,对甘蔗传入地中海西南地区的时代,却没有正式的记载。第一次提到这地区有甘蔗的是Abu Hanifa(死于895年)。Al Bekri在《北非综述》(Description of Northern Africa, trans.Mac-Guckin de Slane,巴黎,1859年,Ⅱ,p.6)也讲到这个情况,他引征了Ibn Hauqal的话。12世纪中叶,Al Idrisi讲到埃及的沙糖磨坊,讲到Tripoli和突尼斯的甘蔗,在非洲西北部种蔗制糖的情况,除了阿拉伯地理学家的著作外,我们所知甚少。

我在下面重点介绍埃及的情况,因为这是本章的重点。阿拉伯人侵入叙利亚后,立即着手向埃及进军,于644年完成了征服埃及的事业。正如在其他地方一样,阿拉伯对埃及的政策是宽容的,意在开发本地的资源。种蔗和制糖的工作都开展得很迅速。埃及的农业只限于尼罗河流域,完全靠灌溉。在1150年左右,Al Idrisi说,开罗附近有一片灌溉良好的蔗田。Abulfeda(Géographiè,trans.Reinaud and Guyand,Paris,1848 and 1883,Ⅱ.pp.140,150)说,距亚历山大350英里的Rus是红海地区贸易的一个内陆大市场,作为一个产糖中心,仅次于开罗。

稍晚的旅行家都报导了埃及制糖工业的巨大规模。伊本·白图泰于1336年溯尼罗河而上600英里,又穿越沙漠,到达红海边上的海港Ayudhab,说尼罗河两岸城镇连结,蔗田遍布。在开罗有十一座制糖厂,穷人们能够走入熬糖车间,拿面包来蘸滚开的糖浆,而不受任何阻拦。在距今天的波赛不远的一个海港Damietta,他记录了一个谚语说:“它的墙壁是糖,而它的狗是羊。”在白图泰访问埃及的同一年,一个德国旅行家v.Boldensele提到埃及的“优美动人的甘蔗”,Jakob von Bern,一个曾经看到过巴勒斯坦的蔗的人,写道:在从开罗到Damietta的路上,有很多种蔗产糖的美丽的城镇,沿尼罗河两岸,这里的糖比圣地、叙利亚和塞浦路斯要好。五十年以后,Frescobaldi对Damietta甘蔗之多感到吃惊,对亚历山大港糖之多也同样吃惊。他说,这里的船比威尼斯和热那亚还要多。他还说,开罗世界上所有的好东西都有,而且量极大,其中最重要的是香料和糖。几年以后,Sigali写道:在开罗有大量的白糖,而且实在是世界上最好的,白似雪,硬如石。又过了些时候,德国的武士Arnold von Harff也说道,尼罗河沿岸许多城镇都生产糖。1500年,Leo Africanus写道:“Derotte的居民非常富,都有很多蔗田。这个镇为了得到制糖的允许,每年向苏丹缴纳十万Serafinos。”

在埃及,所有的种植都需要灌溉,甘蔗自不能例外。Deerr引用了Al Nuwairi(1380—1432年)和Makrisi(1364—1442年)的说法,来说明这情况。后者详细解释了种蔗选地的办法,盐分过多的地不宜于种蔗。他说明了种蔗的时间。田地要容易浇灌,要施肥,把田地分割成小块,挖沟渠以浇灌之。种蔗要选用每一根蔗的适当部分,种入土中,要横种,不能竖种(laid flat and not upright)(羡林按:我在本书第一编许多地方都提到甘蔗横种的问题。埃及也是这样。其中有没有学习交流的问题呢?我认为,不会的。文化交流范围确实极广。但并不是事事都要交流。属于人类本能的东西是用不着交流的。吃、喝、拉、撒、睡,人人都会,焉用交流?在生产实验中经过反复尝试而得出来的经验,也是用不着交流的。甘蔗横栽,我看也属于这一类。)下面,Makrisi又讲到灌溉的方法,还有防止虫吃的措施。到了十二月,就要砍蔗了。Makrisi还附上了一个蔗历,细数每月甘蔗的情况和采蔗与熬糖的措施。因过于琐碎,我不再抄录了。请参阅Deerr原书第89—90页。Nuwairi对炼糖工厂的描述最为详尽,也请参阅原书第90—91页。因为我在本书第一编中多次讲到中国制糖的工艺过程,我在这里简略地叙述一下,以资对比。

用骆驼和驴子把甘蔗驮到“蔗房”(the house of the sugar-cane)中,卸下来。这里有带沟的木头桌子。有人手执大刀,在木桌上砍蔗,先把不含糖分的尖砍掉,然后把根和泥土去掉,再把这样的甘蔗移放在一段宽得像墙壁似的桌子上,一端紧靠“糖房”,一端紧靠“流注房”(the house of pouring)。人们坐在旁边的座位上,手执比上面说的那一种刀更大的刀。他们面前是许多张桌子。人们抓过一把蔗杆,用刀砍成小段,投入“流注房”中。在这里,蔗段被放在筐子里,筐子大小都一样。蔗段放在石碾子上,一个石碾滚动在下面的石头上。压出来的汁注入一个容器中,容器底下的口被堵塞住。剩在碾子上的甘蔗被拿到另外一个地方去,放在编织成的筐子中,筐子的底和边都被切开。放在木梁的轮下,梁动轮滚,甘蔗被压碎,所剩的汁水全被压出。被石碾和木梁压出的蔗汁带到同一个地方,倒入一个放在木架上的筛子中。筛旁有锅,汁子流入盖严的锅中。滤过的蔗汁流满了锅后,带到一个地方去熬煮。又第二次筛过,然后倾入一个大熬锅中,熬锅容量极大。蔗汁煮得滚沸冒泡,量减到一定程度,然后撤火。汁不再滚开,被注入一大锅中,每一锅置一块半肘长的木头,支撑这锅,使之倾斜。蔗汁经过毛织品注入大罐中,然后再入熬锅,熬煮后注入铜锅中,锅上有两木把。工人提住木把,不致被烫伤。煮好的糖汁注入模子中,模子为土制,上宽下窄。每一个模子底下有三孔,每个孔都用甘蔗段堵塞住。这些模子放在倾注房中,房中有长凳。模子下面有锅,蔗糖浆滴入锅内,成了稠浆和滴蜜。人们再用小锅来操作,小锅满后,从倾注房移至遮蔽房。在这里,小锅被放在其他锅上,仍然像蜜一样的糖浆注入其中。甘蔗的渣滓和蔗尖也加以压轧和熬煮,制成低级的糖浆。有不好的蔗种,其浆不能制成硬糖,只能熬成蜜。

羡林按:上面Nuwairi这一段描述真可谓细致入微。但我的印象是,有些地方他似乎也不十分清楚。最值得注意的是,熬糖时搀入什么东西,比如树灰或石灰之类,他只字不提,而在本书一二两编中我在许多地方谈到的意见曾指出,炼糖投入什么东西,正是关键之所在。马可波罗也提到炼糖投一种树的灰,是埃及传入中国的“先进技术”。

Nuwairi在下面谈到,叙利亚的制糖法与埃及不同,又谈到监督员,又谈到糖干了以后,越白越好,然后带回熬炼房,用水溶化,再加干净牛奶,再煮,于是就产生了白糖。

Deerr接着说,埃及的产糖量究竟多大,是无从细说的。但是,从富贵人家宴会和过节时的浪费中,略可窥见一二。一位省长,名叫Khoumara Weih(884—896年),在他的“人民厨房”(people's kitchen)中,每月要用二万三千dinar的钱,其中大部分是用在甜食上。在970年,大臣(Vizier)Qafur家中每天消耗糖料一千磅。Makrisi描绘990年Ramadan罢斋节结束时,庆祝宴会上有大量用糖制成的树木、动物和城堡。1040年,波斯旅行家Nasir-i-Chossan报导说,法蒂玛王朝哈里发Mostansir在庆祝Ramadan节庆祝宴会上,总共用了75吨糖。在1047年,在一次招待他的新娘的随从们宴会上,总共用了60吨糖。描述法蒂玛王朝统治时期(909—1171年)这样浪费白糖的情况最详尽的是Al-Qalqaschardi(生于1410年)。在穆罕默德的生日,要用大约一吨白糖装入三百个盒子中,在哈里发面前,分赐给法官、公证人、布道人、清真寺主、祈祷呼唤人、宫廷朗诵者和其他文职人员。每当尼罗河流入运河时就举办最辉煌的庆典,这与制糖工业有关。要用一百个厨师,用掉二十吨糖,按照不同的官位,分赠不同数量的糖品。佳肴中有糖浆炖雏鸡,桌子上摆满了用糖制成的大象、狮子、长颈鹿和鹿。两座沙糖塑成的城堡抬出来展示,庆宴后都被乞丐抬走。

羡林按:看到埃及这样用沙糖制造禽兽和树木,人们立刻会想到唐杜环《经行记》中关于大食石蜜的记载。

不管埃及本地糖的消费量多么大,糖仍然能出口,而且量很大。埃及糖,一般被称为亚历山大糖,间或也被称为巴比伦(Babylonian)糖。这使我立即想到本书第一编第七章《元代的甘蔗种植和沙糖制造》。在那里我曾讨论过“巴比伦”这个比较难以解释的词儿。写到这里,我遇到了埃及糖被称为“巴比伦”糖的说法,上一编的那一个问题也就算得到合理的解释了。

此时的埃及糖被认为是世界上最好的糖。从海路运至意大利威尼斯,然后转销中欧,热那亚也输入埃及糖。陆路主要通至叙利亚和波斯。陆路运糖中途常遭抢劫。蒙古大汗旭烈兀就曾抢劫过运往巴格达的糖。

在埃及,有一段相当长的历史时期,糖成为国家主要税收来源之一。以后,屡经沧桑,在土耳其占领期间,埃及已无糖可以出口,甚至成了入口国。以后,又经过许多变化,一波三折,但昔日的辉煌已无法再现了。详细情况,我也就不再叙述。

根据Deerr《糖史》的叙述,到此为止。

《玄览堂丛书续集》第98册《海国广记》有 默德那

“疆里”“即回回祖国也,其地接天方”

“默德那至中国路程”“隋时自南海达广州”

“默德那国统”

“默德那,即回回祖也。初国王谟罕蓦德者,生而神灵。臣服西戎诸国,号之为别谙拔尔,犹华言‘天使’云。其教以事天为本,而无像设。隋开皇中,其国人撒哈八撒阿的干葛思始传其教入中国。”羡林按:这是很重要的历史资料,说明隋代回教已传入中国。下面讲到与明代的来往,也是很有用的资料。

下面几段,对我的研究用处不大。在“默德那物产”中,只字不提甘蔗和糖。原因大概是阿拉伯人以后虽然对甘蔗种植和沙糖制造在广大的地域内做出了巨大的贡献,但在最初,他们只是沙漠牧民,是无从认识甘蔗的。在“物产”这一段内,讲到“火失剌把都草,其形如木鳖子而小,可治一百二十种证,每证有汤引。”这同中国医药颇有类似之处。请参阅本编附章《新疆的甘蔗种植和沙糖应用》。

勿斯里国

羡林按:这就是埃及。但文所述,与埃及对不上号。只讲国王的威风,没有一语谈及生产,更不用说甘蔗和沙糖。

下面接着是鸡笼国、淡水国,只有两行字,介绍琉黄的生产。这是南洋群岛的国家。因为出现在这里,只好加以介绍。(羡林按:此书是明抄本,全书不全,叙述亦颇零乱。)

按照本书其他一些章的体例,把资料介绍完了,应该再在分析材料的基础上写一段综论。但是这一章的材料有点特殊性,Lippmann和Deerr都不能算是没有加工的原始资料,就是对这些资料我也已经随时加了一些按语,带点综论性质,因此,这一章的“综论”就免掉了。

注释:

〔1〕 Hobson-Jobson,Sugar那一条说:“古代中国似乎不知道用糖。中国古代典籍常常提到‘石蜜’(stone-honey),说是产自印度和波斯。(唐)太宗(627—650年)在位时派人到印度流域去学习制糖术。以后马可波罗提到从埃及传入进一步炼糖的技术。现在,在印度,cīnī(chīnī,cheeny中国的)这个字用来指普通糖中那一种纯白的糖,而Miṣrī(Misree)或‘埃及的’这个字用来指冰糖(sugar-candy)。圆锥形的糖块被称为ḳand。”羡林按:Hobson-Jobson这一条短文颇有意义,惟昧于中国制糖的历史,所以说了一些不确切的话,我们对此不能苛求。顺便说一句:英文的candy和文中的ḳand,其字源是同一个,也是来自梵文的。波斯文也有这个字,西方许多语言中都有。

〔2〕 原书第158—172页。

〔3〕 原书第173—213页。

〔4〕 原书第214—254页。

〔5〕 原书第255—267页。

〔6〕 原文是:“山行二十五日到竭叉国……其国当葱岭之中。自葱岭已前,草木果实皆异。唯竹及安石榴、甘蔗三物与汉地同耳。”见《大正大藏经》,51,857下。“竭叉”当即玄奘《大唐西域记》之“竭职”。

〔7〕 我个人认为,这种说法有问题。见本编第六章附录。

附 有关蔗糖的阿拉伯文资料

宋 岘

羡林按:

中国社会科学院研究穆斯林文化(其中包括科技)的专家宋岘教授,应我之请,提供了一份有关蔗糖的阿拉伯文资料。这件事真有如“及时雨”,是我自己做不到的。现将他的原文附在这里,为本章大增光辉。

一 砂糖(蔗糖)的称谓

在阿拉伯语中,“糖”的通称是“素开尔” (Sukkar)。它是由“拌糖、撒糖、加糖”

(Sukkar)。它是由“拌糖、撒糖、加糖” 这一动词之词根变成的。“素开尔”Sukkar在如今的阿拉伯语中又作“甜葡萄”、“鲜椰枣”解。它同“植物”(

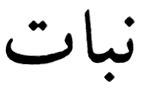

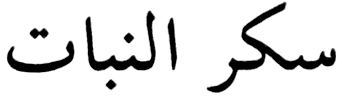

这一动词之词根变成的。“素开尔”Sukkar在如今的阿拉伯语中又作“甜葡萄”、“鲜椰枣”解。它同“植物”( Nabāt)组合成

Nabāt)组合成 ,即为“冰糖”,读做Sukkaral-Nabāt。在阿拉伯古文献中,它加上冠词

,即为“冰糖”,读做Sukkaral-Nabāt。在阿拉伯古文献中,它加上冠词 而写成

而写成 时,则义为“砂糖、蔗糖、白糖”。蔗糖的另一种写法是

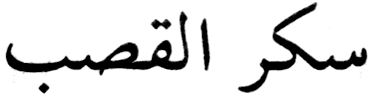

时,则义为“砂糖、蔗糖、白糖”。蔗糖的另一种写法是 ,其字面意思是“甘蔗糖”,读做“素开尔该塞卜”(Sukkar al-Qaṣab)。

,其字面意思是“甘蔗糖”,读做“素开尔该塞卜”(Sukkar al-Qaṣab)。

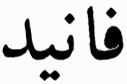

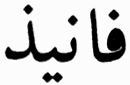

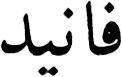

然而,由于外来文化的影响,又由于《医典》等著名阿拉伯文医书的作者多是波斯血统,因此,入于方剂中的“蔗糖、砂糖”一词仍在延用其波斯语称谓——法尼的( Fā need)。

Fā need)。

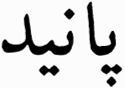

在古、今波斯语中,“蔗糖、砂糖”叫“法尼的”,又可呼做“法尼泽”( Fāneedh)。(见商务印书馆的《波斯语汉语词典》第1689页)又因唇音F与P之转换,它又读做“帕尼德”(

Fāneedh)。(见商务印书馆的《波斯语汉语词典》第1689页)又因唇音F与P之转换,它又读做“帕尼德”( Pāneed,见《波斯语汉语词典》第401页)。

Pāneed,见《波斯语汉语词典》第401页)。

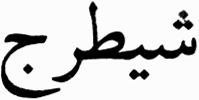

由于明代抄本《回回药方》的内容多与伊本·西那《医典》相同,因此,“法尼的”(砂糖)一词屡屡出现在《回回药方》中。该书卷之三〇“杂证门”(即第178页9行上)录有“法尼的沙糖(昔吉即者六十两)字样。其中的小字注“昔吉即”,乃阿拉伯语词“真实的,确实的”( Ḥaqīqī,见商务印书馆《阿拉伯语汉语词典》第288页)之音译。“昔吉即者”义为“纯的、真的(白糖)”。“法尼的沙糖”一词还出现在《回回药方》第274、282、298、329、332、334、335、336、371诸页上。以上所言的法尼的沙糖、法尼的糖,均只出现在《回回药方》卷之三十之中。该书第371页录有“小哈必沙亦他剌只方”,其中有“法尼的沙糖(即法尼的地面沙糖四钱)字样。据我核对之后可知,此方剂正是伊本·西那《医典》卷五、第三册第392页上的“小的血根草丸”(

Ḥaqīqī,见商务印书馆《阿拉伯语汉语词典》第288页)之音译。“昔吉即者”义为“纯的、真的(白糖)”。“法尼的沙糖”一词还出现在《回回药方》第274、282、298、329、332、334、335、336、371诸页上。以上所言的法尼的沙糖、法尼的糖,均只出现在《回回药方》卷之三十之中。该书第371页录有“小哈必沙亦他剌只方”,其中有“法尼的沙糖(即法尼的地面沙糖四钱)字样。据我核对之后可知,此方剂正是伊本·西那《医典》卷五、第三册第392页上的“小的血根草丸”( ),其内容全同。“哈必”乃丸药(

),其内容全同。“哈必”乃丸药( Ḥabb)的音译。“沙亦他剌只”乃血根草(

Ḥabb)的音译。“沙亦他剌只”乃血根草( Shayṭaraj)的音译。经过对照可知,《回回药方》的“法尼的地面”是不正确的。“法尼的”是入药之砂糖,不是地名,也不会是产砂糖的地方。

Shayṭaraj)的音译。经过对照可知,《回回药方》的“法尼的地面”是不正确的。“法尼的”是入药之砂糖,不是地名,也不会是产砂糖的地方。

二 阿拉伯地理志所记之甘蔗产地

在诸多的古代阿拉伯文地理志中,部头最大的,是雅古特·鲁米(Yāqūt al-Rūmī,公元1179年至1229年在世)的五卷本《地名辞典》( Mu‘jim al-Buldān,黎巴嫩贝鲁特书局、萨德尔书局1957年联合出版)。其次,是波斯血统的加兹温人——宰卡里亚·本·穆罕默德·本·麦合默德(

Mu‘jim al-Buldān,黎巴嫩贝鲁特书局、萨德尔书局1957年联合出版)。其次,是波斯血统的加兹温人——宰卡里亚·本·穆罕默德·本·麦合默德( Zakariyā'bn Muḥammad bn Maḥmūd al-Qazwīnī,故简称“盖兹威尼”al-Qazwīnī,义为“加兹尼人”。公元1203年至1273年在世)的《地理志》(

Zakariyā'bn Muḥammad bn Maḥmūd al-Qazwīnī,故简称“盖兹威尼”al-Qazwīnī,义为“加兹尼人”。公元1203年至1273年在世)的《地理志》( Āthār al-Bilād wa Akhbār al-'Ībād,义为“各地的古迹与人类的情况”。黎巴嫩贝鲁特书局、萨德尔书局1960年联合出版)。这两部地理志对旧大陆各地的传统物产之记述较为详备。下面的资料即引自这两部书,一部简称为《雅古特》,另一部简称为《盖兹威尼》。

Āthār al-Bilād wa Akhbār al-'Ībād,义为“各地的古迹与人类的情况”。黎巴嫩贝鲁特书局、萨德尔书局1960年联合出版)。这两部地理志对旧大陆各地的传统物产之记述较为详备。下面的资料即引自这两部书,一部简称为《雅古特》,另一部简称为《盖兹威尼》。

①《盖兹威尼》第82页言:

“爪哇岛( ):它是印度洋中的岛。其上住有‘舒格尔’(

):它是印度洋中的岛。其上住有‘舒格尔’( ,义为‘脸色白里透红’)族人。他们的脸面长在胸上。岛上有座山,夜间,山上有大火;白天,山上有大烟,无人能接近它。那里产沉香、椰枣、香蕉、甘蔗(Qaṣab al-Sukkar

,义为‘脸色白里透红’)族人。他们的脸面长在胸上。岛上有座山,夜间,山上有大火;白天,山上有大烟,无人能接近它。那里产沉香、椰枣、香蕉、甘蔗(Qaṣab al-Sukkar )。”

)。”

②《盖兹威尼》第89页言:

“希贾兹( al-Ḥijāz,即阿拉伯半岛上的汉志):整个山区(指“塞拉”

al-Ḥijāz,即阿拉伯半岛上的汉志):整个山区(指“塞拉” )出产阿拉伯橡胶树果。山中产葡萄和甘蔗。”

)出产阿拉伯橡胶树果。山中产葡萄和甘蔗。”

③《盖兹威尼》第200页言:

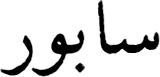

“萨普尔( Sābūr):法尔斯省的城市。艾尔代西尔·本·萨普尔建造了它。白沙里(

Sābūr):法尔斯省的城市。艾尔代西尔·本·萨普尔建造了它。白沙里( al-Bashshārī讲:‘萨普尔城风景秀丽,那里出产干、湿两种椰枣及橄榄、枸橼(佛手柑)、胡桃、扁桃、葡萄、甘蔗。’”

al-Bashshārī讲:‘萨普尔城风景秀丽,那里出产干、湿两种椰枣及橄榄、枸橼(佛手柑)、胡桃、扁桃、葡萄、甘蔗。’”

④《盖兹威尼》第205页言:

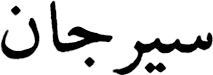

“西莱疆( Sirajān):克尔曼省的首府……那里产蔗糖(

Sirajān):克尔曼省的首府……那里产蔗糖( )和甘蔗,并盛产椰枣。”

)和甘蔗,并盛产椰枣。”

⑤《盖兹威尼》第349页:

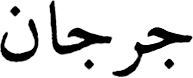

“久尔疆(Jurjān ,《元史》作‘朱尔章’):靠近陀拔斯单(

,《元史》作‘朱尔章’):靠近陀拔斯单( ṭabaristān,泰伯里斯坦)的著名大城市……它的露水和雨水均少于陀拔斯单。一条河从这两地之间流过,船舶(

ṭabaristān,泰伯里斯坦)的著名大城市……它的露水和雨水均少于陀拔斯单。一条河从这两地之间流过,船舶( ,此种船乃航海所用之大船。——岘注)在其中航行。那里产干、鲜两种椰枣。它位于平原、山地、旷野、海洋(指里海——岘注)之间。

,此种船乃航海所用之大船。——岘注)在其中航行。那里产干、鲜两种椰枣。它位于平原、山地、旷野、海洋(指里海——岘注)之间。