那里产青椰枣( )、椰枣、橄榄、胡桃、石榴(

)、椰枣、橄榄、胡桃、石榴( al-Rammān)、枸橼(佛手柑

al-Rammān)、枸橼(佛手柑 )、甘蔗。”

)、甘蔗。”

⑥《盖兹威尼》第502页:

“伊勒比拉( Ilbī>rah):安达陆西亚(

Ilbī>rah):安达陆西亚( al-Andulus,阿拉伯人对西班牙的称谓)的一个靠近科尔多瓦的城市。它的海岸上有香蕉树。那里最宜甘蔗的生长。那里有金、银、铁、铜、铝、黄铜(

al-Andulus,阿拉伯人对西班牙的称谓)的一个靠近科尔多瓦的城市。它的海岸上有香蕉树。那里最宜甘蔗的生长。那里有金、银、铁、铜、铝、黄铜( ,又作‘黄金’解)。还有

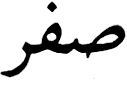

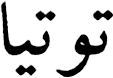

,又作‘黄金’解)。还有 石(

石( tootiyā)矿和大理石的采石场。这些物产从那里输往各地。”

tootiyā)矿和大理石的采石场。这些物产从那里输往各地。”

⑦《雅古特》卷一第288页:

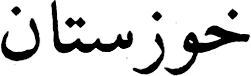

“伊泽久( Īdhaju):是胡齐斯坦(

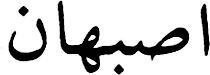

Īdhaju):是胡齐斯坦( Khūzistān)与伊斯法罕(

Khūzistān)与伊斯法罕( Aṣbahān)之间的一个区、镇。这个区最大的城市……这里纳田税的规定与其他处不同。它上交的甘蔗汁(

Aṣbahān)之间的一个区、镇。这个区最大的城市……这里纳田税的规定与其他处不同。它上交的甘蔗汁( )相当于阿瓦士地区所交税赋十成中的四成。”

)相当于阿瓦士地区所交税赋十成中的四成。”

⑧《雅古特》卷三第204页:

“塞拉( al-Sarrāh,阿拉伯半岛也门地区的地名——岘注):塞拉的山区产葡萄、甘蔗、阿拉伯橡胶树果及

al-Sarrāh,阿拉伯半岛也门地区的地名——岘注):塞拉的山区产葡萄、甘蔗、阿拉伯橡胶树果及 (待考)。”

(待考)。”

⑨《雅古特》卷三第361页:

“舍姆杰拉( Shamjalah):它是安达陆西亚(西班牙)的城市,属莱亚(

Shamjalah):它是安达陆西亚(西班牙)的城市,属莱亚( Rayyah)区。它又叫‘舍姆季拉’(

Rayyah)区。它又叫‘舍姆季拉’( Shamjīlah)。它靠近海岸。其地产甘蔗、香蕉。”

Shamjīlah)。它靠近海岸。其地产甘蔗、香蕉。”

⑩《雅古特》卷三第360页:

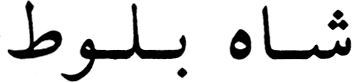

“舍卢比尼耶图( Shalūbīniyatu):安达陆西亚的城堡,属海岸的伊勒比拉区,盛产香蕉、甘蔗、板栗(

Shalūbīniyatu):安达陆西亚的城堡,属海岸的伊勒比拉区,盛产香蕉、甘蔗、板栗( Shāhaballūṭ)……”

Shāhaballūṭ)……”

⑪《雅古特》卷四第289页:

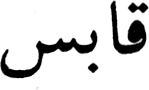

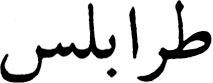

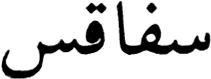

“嗄必斯( Qābis):是的黎波里(

Qābis):是的黎波里( ṭarābulus,今利比亚首都——岘注)与塞法固斯(

ṭarābulus,今利比亚首都——岘注)与塞法固斯( Safāqus)及其以外的麦赫迪亚(

Safāqus)及其以外的麦赫迪亚( al-Mahdiyah)之间的城市。其地有枣椰林和果园。它位于的黎波里的西面,与的黎波里之间有八个落脚处(旅舍)……那里盛产甘蔗。”

al-Mahdiyah)之间的城市。其地有枣椰林和果园。它位于的黎波里的西面,与的黎波里之间有八个落脚处(旅舍)……那里盛产甘蔗。”

⑫《雅古特》卷五第180页:

“莫克兰(穆克兰 Mukrān):它是个广大的省区,包括了一些城市和农村。它是砂糖的产地(

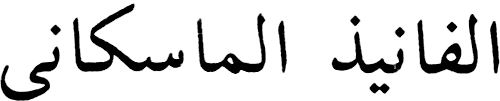

Mukrān):它是个广大的省区,包括了一些城市和农村。它是砂糖的产地( Ma‘dan al-Fanīd,直译之,义为‘砂糖矿’),(砂糖)从那里输往各地。其中最佳者,是玛塞坎产的(

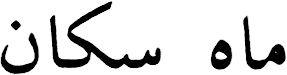

Ma‘dan al-Fanīd,直译之,义为‘砂糖矿’),(砂糖)从那里输往各地。其中最佳者,是玛塞坎产的( Māsakānī)。玛塞坎(

Māsakānī)。玛塞坎( al-Māsakān)乃其诸城之一。这个省(

al-Māsakān)乃其诸城之一。这个省( al-Wilāyah,又作‘王国’解)位于西面的克尔曼(

al-Wilāyah,又作‘王国’解)位于西面的克尔曼( Kirmān)、北面的锡吉斯坦(

Kirmān)、北面的锡吉斯坦( Sijistān,又译作‘锡斯坦’)、南面的海洋(印度洋——岘注)、东面的印度(

Sijistān,又译作‘锡斯坦’)、南面的海洋(印度洋——岘注)、东面的印度( al-Hindu)之间……莫克兰的最大城市叫盖义莱崩(

al-Hindu)之间……莫克兰的最大城市叫盖义莱崩( al-Qayrabūn)……那里产砂糖(

al-Qayrabūn)……那里产砂糖( )、甘蔗、椰枣。其所有的砂糖皆输往其他各地,只是,其输出量低于玛塞坎的。”

)、甘蔗、椰枣。其所有的砂糖皆输往其他各地,只是,其输出量低于玛塞坎的。”

三 关于砂糖的产地

《盖兹威尼》第147页:

“艾斯尤特( Asyūṭ):位于尼罗河西岸的撒伊德(

Asyūṭ):位于尼罗河西岸的撒伊德( al-ṣa‘īd)地面上的城市……那里出产输往各地的‘埃及’鸦片(米昔儿国的阿芙蓉

al-ṣa‘īd)地面上的城市……那里出产输往各地的‘埃及’鸦片(米昔儿国的阿芙蓉 al-Afyūn al-Miṣrī),它是黑罂粟叶的汁液。它还出产莴苣。那里还产各种糖(

al-Afyūn al-Miṣrī),它是黑罂粟叶的汁液。它还出产莴苣。那里还产各种糖( ),并从那里输往世界各地。”

),并从那里输往世界各地。”

《盖兹威尼》第205页:

“西莱疆( Sīrajān);莫克兰省的首府。那里产砂糖(

Sīrajān);莫克兰省的首府。那里产砂糖( )和甘蔗。”

)和甘蔗。”

《雅古特》卷一第288页:

“伊泽久( Īdhaju):胡齐斯坦与伊斯法罕之间的区、镇。它是这个区最大的城市。它位于群山之中,山上的大量积雪被输往阿瓦士及其周邻地区。他们饮用的,是‘舍阿卜·苏莱曼’泉(

Īdhaju):胡齐斯坦与伊斯法罕之间的区、镇。它是这个区最大的城市。它位于群山之中,山上的大量积雪被输往阿瓦士及其周邻地区。他们饮用的,是‘舍阿卜·苏莱曼’泉( ,义为‘苏莱曼(所罗门)山路之泉’——岘注)的水。他们的田地靠雨水浇灌……在法尔斯(波斯),元旦(

,义为‘苏莱曼(所罗门)山路之泉’——岘注)的水。他们的田地靠雨水浇灌……在法尔斯(波斯),元旦( al-Nawrūz,波斯阳历元旦,相当公元年的三月二十一日——岘注)前一个月交纳田税。这里的田税之规定与其他处不同。它上交的甘蔗汁占阿瓦士地区应交税款十成中的四成。它的砂糖(蔗糖

al-Nawrūz,波斯阳历元旦,相当公元年的三月二十一日——岘注)前一个月交纳田税。这里的田税之规定与其他处不同。它上交的甘蔗汁占阿瓦士地区应交税款十成中的四成。它的砂糖(蔗糖 )是按莫克兰产品和桑杰尔(

)是按莫克兰产品和桑杰尔( al-Sanjarī)产品的标准制造的。”

al-Sanjarī)产品的标准制造的。”

《雅古特》卷四第420页:

“盖义莱崩:莫克兰地面上的最大城市。它领有一些村庄。它产的砂糖(蔗糖)被输往世界各地。”

《雅古特》卷三第205页:

“塞尔巴尔( Sarbār):其义为‘头胎’。莫克兰的一个城市。它盛产优质砂糖。”

Sarbār):其义为‘头胎’。莫克兰的一个城市。它盛产优质砂糖。” (原文中的

(原文中的 即

即 ,即砂糖。阿拉伯字母无

,即砂糖。阿拉伯字母无 字音,故只能写成

字音,故只能写成 ——岘注)

——岘注)

《雅古特》卷五第42页:

“玛塞坎( Māsakān):是锡斯坦以外的,同莫克兰相邻的地方之著名城市。我认为,它属于锡斯坦。除此处,别处是没有砂糖的。古素达尔(

Māsakān):是锡斯坦以外的,同莫克兰相邻的地方之著名城市。我认为,它属于锡斯坦。除此处,别处是没有砂糖的。古素达尔( Quṣdār)地方的产量比它的少。因此,它叫‘玛塞坎砂糖’(

Quṣdār)地方的产量比它的少。因此,它叫‘玛塞坎砂糖’( )。它是诸种砂糖之最佳者。砂糖是糖的一种,只出产在莫克兰,并从那里输往其他各地。哈姆扎(

)。它是诸种砂糖之最佳者。砂糖是糖的一种,只出产在莫克兰,并从那里输往其他各地。哈姆扎( )讲:玛赫塞坎(

)讲:玛赫塞坎( Māhsakān),原是锡斯坦的名字。锡斯坦曾被呼做‘塞坎’(

Māhsakān),原是锡斯坦的名字。锡斯坦曾被呼做‘塞坎’( ),又被叫做‘玛塞坎’(

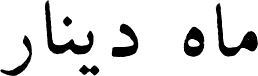

),又被叫做‘玛塞坎’( )。因此,此地的砂糖被叫做‘玛塞坎砂糖’。”(《雅古特》卷五第49页的“玛赫·迪纳尔”〔

)。因此,此地的砂糖被叫做‘玛塞坎砂糖’。”(《雅古特》卷五第49页的“玛赫·迪纳尔”〔 Māh Dīnār〕条目中也有此议论——岘注)

Māh Dīnār〕条目中也有此议论——岘注)

综上所述,公元1229年以前,甘蔗的产地有爪哇、北非的嗄必斯、阿拉伯半岛的塞拉山区、西班牙的伊勒比拉和舍姆杰拉,还有波斯故地的法尔斯省之萨卜尔、克尔曼省的西莱疆、里海南岸的久尔疆、胡齐斯坦省的伊泽久、莫克兰省的玛塞坎和盖义莱崩。当时,糖的产地是埃及的艾斯尤特。能确定为砂糖(蔗糖)产地的,是波斯故地上的莫克兰之西莱疆、胡齐斯坦的伊泽久、莫克兰省的盖义莱崩和塞尔巴尔、玛塞坎。由此可见,产砂糖的莫克兰正是产甘蔗的地方。砂糖的主产地乃是地接古代印度的波斯国东方省莫克兰。莫克兰又濒临印度洋。因此,其砂糖制造法有受印度制糖法影响之嫌。

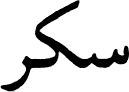

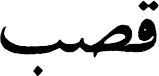

伊本·贝塔尔(Ibn al-Bayṭār,1248年卒)《药典》Materia Medica卷三第22页“糖”( )条目言:“迪奥斯科利兹(Dioscorides,1世纪人,古罗马的希腊药物学家)在其书第二章讲:‘它是一种凝固的蜂蜜。它出自印度国和肥沃的西方国产的甘蔗(

)条目言:“迪奥斯科利兹(Dioscorides,1世纪人,古罗马的希腊药物学家)在其书第二章讲:‘它是一种凝固的蜂蜜。它出自印度国和肥沃的西方国产的甘蔗( Qaṣab)。’……扎里奴亚(盖伦,公元121年至201年在世,罗马帝国的希腊医学家)在其书第七章中讲:‘糖是从印度国(

Qaṣab)。’……扎里奴亚(盖伦,公元121年至201年在世,罗马帝国的希腊医学家)在其书第七章中讲:‘糖是从印度国( )和西方国(

)和西方国( )输入到我们这里的。’因此,人们认为,它是从甘蔗中提取的,然后凝固而成。它是又一种蜂蜜。它的甜度低于我们这里的蜂蜜的甜度……”据此可知,阿拉伯、波斯乃至希腊、罗马的制糖法是源自印度的。公元1世纪的希腊人已将蔗糖列入医用本草。

)输入到我们这里的。’因此,人们认为,它是从甘蔗中提取的,然后凝固而成。它是又一种蜂蜜。它的甜度低于我们这里的蜂蜜的甜度……”据此可知,阿拉伯、波斯乃至希腊、罗马的制糖法是源自印度的。公元1世纪的希腊人已将蔗糖列入医用本草。

另据伊本·贝塔尔《药典》可知,冰糖与蔗糖是成分相同的。

1997年3月16日

第十二章 蔗糖在明末清前期对外贸易中的地位

——读《东印度公司对华贸易编年史》札记

《东印度公司对华贸易编年史》是一部长达141.7万字的长篇巨著,是一部非常有用的书。著者是美国马士(H.B.Morse),区宗华译,林树惠校,章文钦校并注,中山大学出版社,1991年。此书完全根据东印度公司的原始档案编纂而成,资料来源是可靠的。涉及的时间是1635—1834年(明崇祯八年—清道光十四年),整整二百年,几乎包括了整个东印度公司的历史。本书叙述的最后一年,1834年,下距鸦片战争六年。当时天朝大国这一只纸老虎还没有被戳破。大清皇帝和大臣们依然懵懵懂懂,对外部世界几乎全不了解。英国派使臣来华商谈贸易问题,觐见清帝,华方要求跪拜,英人不肯,从而惹出不了少的纠纷。此书中对此事有详细生动的叙述。读者如有兴趣,可以参阅。

一提到东印度公司,大家就会想到鸦片。事实确是如此,但又不完全如此。从本书的叙述中可以看出,东印度公司建立的目的是做生意和推行殖民主义。做生意是贸迁有无,双方生产什么东西,缺什么东西,商人就从中贸迁,藉以营利。货物中最初并没有鸦片,连茶叶都没有。随着时间的推移,先出现了茶叶,接着又出现了鸦片。有很长一段时间,这两种东西占了压倒一切的垄断地位。

东印度公司做生意的地区很广,涉及的国家和地区很多。但是最主要的是英国、印度和中国。公司贸迁的物品,主要产自这三个国家,但也有不少是产自其他地区的,能否赢利是决定去取的关键。物品,除了上面说的茶和鸦片以外,种类繁多,我在这里不一一列举,因为那不是本文的写作目的。我在本文里只谈蔗糖。

在众多的物品中,蔗糖占的地位并不重要。但是,从文化交流这个角度来看,蔗糖却是一件非常有意义又非常有趣的物品。在这方面我曾写过几篇文章:

一、《唐太宗与摩揭陀》,《文献》1988年,第2、3期。

二、《一张有关印度制糖法传入中国的敦煌残卷》,见《季羡林学术论著自选集》第253—279页。在前者中,我讲了在制糖技术方面,中国和印度互相学习,互相促进的过程。此外,还有一些短文,比如《cīnī问题》,《社会科学战线》,1987年第4期;《再谈cīnī问题》,《文史知识》,1994年第2期。这些文章进一步对这个问题进行了探讨。在后者中,我讲了印度生产白沙糖的技术。读者可以参考。

现在这一篇札记,可以说是对上举诸文的一个补充。我从另一个侧面对中、印、英三国在蔗糖方面互通有无的情况做了介绍。原书是“编年史”,也就是说,严格按照年代顺序依次叙述的。我这一篇“札记”当然也按照年代顺序,把书中提到的有关沙糖和冰糖的记载择要记录下来。读者从中自然就能够看到蔗糖在明末到清朝前期中国对外贸易中所占的地位。

1637年(明崇祯十年)

英国派出了一个船队,共有四艘船和两艘轻帆船,由威德尔和蒙太尼率领,到了广州。是年9月8日,船员鲁宾逊用28,000八单位里亚尔,购买糖1,000担(本书汉译本第一卷,第23页,以下只标页码)。这是东印度公司档案中首次提到购买中国糖。这一件事情表明,当时英国一定是需要中国糖,否则商人决不会购买的。

下面,第27页:是年12月20日,四艘船之一的“凯瑟琳号”驶回英伦,购得了一批中国货物,我现在抄在下面,看看英国人究竟对什么中国产品最有兴趣:

糖,12,086担。

冰糖,500担。

青干姜,800担。

散庄黄金, (?)(请参看原注),价值4,333八单位里亚尔。

(?)(请参看原注),价值4,333八单位里亚尔。

织物(丝和缎),24盒。

生干姜,100担。

苏木(墨西哥产),9,600块。

瓷器,53桶。

金链,14条。

丁香,88箱。

下面再抄货品单时,只抄糖与冰糖,其余全免。

第31页:“蒙太尼和中国商人交易可注意的特点,就是没有得到18世纪中国贸易主要组成部分的中国产品。购到的舱货包括糖(750吨)及干姜(50吨),后来发现苏门答腊和印度比广州的便宜;同样还有从墨西哥进口的苏木,从万丹或巴达维亚进口的丁香等。”这一段引文很有趣,但不十分清楚。它是否想说,苏门答腊和印度也产糖和干姜,而且比中国便宜?

第35页:“从威德尔的投机以来的二十七年间,糖的市价由每担 涨到

涨到 -6八单位里亚尔。青干姜由

-6八单位里亚尔。青干姜由 涨到14-18。这次航行是失败的。”

涨到14-18。这次航行是失败的。”

第41页(第四章 台湾与厦门):“1672年(清康熙十一年)6月,由中国帆船‘骆驼号’领帆,派遣‘归来号’及‘试验号’前往台湾和日本。他们在台湾尝试了差不多一年,发觉情况对贸易不利,因为‘国王’独占了糖和皮革贸易。”这说明,清初台湾生产的糖已经能进入国际市场。下面第44页,又说到郑成功(台湾王,国姓爷)独占了台湾的主要商品——糖和皮革的贸易。第46页,又讲到,糖是台湾土产。第47—48页,讲到一艘于1680年从伦敦出发的船,上面载着宽幅绒布、粗绒、长发绒、火药、火机毛瑟枪等显然是英国产品,来到台湾,想把这些东西卖掉,以其资金来购买“(日本的)铜、糖及其粗货”运往苏拉特;而“精细货”则运往伦敦。

1689—1690年(康熙二十八一二十九年)

“防卫号”在澳门

第77—78页,英国以厦门为贸易据点的企图落了空。1689年7月,马德拉斯总办事处命令“防卫号”前往广州,准备装运糖及其他产品运销波斯。从这里我们可以看出,英国船装运的中国糖等货品,并不一定都运往伦敦,也做转口贸易。此船于9月1日在澳门或香港附近一个地方下碇。船上一些人乘一只长小艇赴广州。12日黄昏,他们到了东莞,这里以出产中国最好的糖而著名。13日,他们到了广州。10月1日,他们和中国商人订约购买糖10,000担,每担银1.70两,白铜3,000担,每担银3.70两。(第79页)

1699—1700年(康熙三十八—三十九年)

“麦士里菲尔德号”在广州

第104页 作者引用洛克耶的叙述来说明中国货物出口的税率。其中:

糖(价值1.20—2.30两)税率每担0.100两。与糖并列的诸货物中有茶,可见此时茶才进入中英印贸易领域。

1703—1704年(康熙四十二—四十三年)

舟山和厦门

第131页 1704年1月4日,“凯瑟琳号”启航。船上载有:

冰糖,800担,每担银4.00两。

糖,2,500担,每担银2.50两。

1704年(康熙四十三年)

广州

第133页 “斯特雷特姆号”于是年8月18日驶入黄埔。9月8日,把载来的绒布和长毛绒卖掉,换得了铜、白铜和糖。

第134页 此船从印度马德拉斯开往中国的途中,运了一些鸦片到亚齐出售,每巴赫(亚齐重量200斤)售得银220两。这是第一次关于运鸦片的记载,以后泛滥成灾。

1716年(康熙五十五年)

第155页 “马尔巴勒号”载运铜、白铜、糖、明矾和樟脑径往马德拉斯。

1724年(雍正二年)

第170页 预定开赴孟买的“艾尔斯号”载有:

糖,2,500担,每担3两。

冰糖,500担,每担6两。

第175页 大班订购:

糖,1,500担,每担2.80两。

冰糖,1,500担,每担5.80两。

同上表相比,请注意糖与冰糖的价格。

第176页 中国商人卖给大班的货物是:

糖,4,000担,每担2.90两。

冰糖,1,800担,每担5.90两。

按:此事发生的时间,据原书是在1723年贸易季度。

第179页 1724年7月21日,“麦士里菲尔德号”驶抵澳门。

8月7日与中国商人签订合约。货品中有:

糖,1,000担,每担3两。

冰糖,250担,每担5.80两。

1732年(雍正十年)

禁止鸦片

第212页 10月15日,“康普顿号”出发往孟买,舱货中有:

白糖,1,999担。

冰糖,847担。

1733年2月17日,船抵达孟买,船上的粗货在这里和苏拉特公开叫卖:

白糖,每40磅苏拉特蒙德4卢比2安那。

冰糖,每40磅苏拉特蒙德6卢比9安那。

请注意:英船运中国糖到印度去叫卖。

第219页 1733年买办购买伙食合约,中有:

糖,每担2两8钱。

冰糖,每担4两4钱。

1739—1740年(清乾隆四—五年)

东路航线

第270页 1739年8月1日至10月31日,三艘船的账目中有冰糖、水果和糖。这大概是船员消费掉的,不是做生意用的。

第272页 “哈林顿号”运回伦敦的物品中有:

冰糖,112担。

原书前面讲“运回伦敦”,后面又讲“到孟买”。大概是四艘船中,只有这一艘到孟买,时间是1740年。

1751年(乾隆十六年)

第293页 广州平均物价中:

糖,每担3.50两。

冰糖,每担5.05两。

1784年(乾隆四十九年)

“休斯夫人号”事件

第417页 九艘船的回航货物中有:

冰糖,325担。

1792年(乾隆五十七年)

第521页 散商船,20艘:

糖,593担。

冰糖47担。

第522页 瑞典船,1艘:

糖,4担。

丹麦船,1艘:

糖,3,985担,每担5两。

冰糖,598担,每担10两。

荷兰船,1艘:

糖,4,814担,每担5两。

第523页 美国船,4艘:

糖,4,576担,每担5两。

热那亚船(英国人的),1艘:

糖,3,930担,每担5两。

冰糖,115担,每担10两。

托斯卡纳船(英国人的),1艘:

糖,3,930担。

冰糖,2,000担。

1793年(乾隆五十八年)

对法战争

第526页 对商馆人员给予的日常补贴中有:

糖, 斤。

斤。

1799年(嘉庆四年)

禁止鸦片:“天佑号”事件

第640页 从孟买派来了三艘船,指挥的私人贸易的货物中有:

糖

从本书的很多地方可以看到,商船上的人员是允许进行私人贸易的,其份额有一定的规定。

1801年(嘉庆六年)

英国人威胁澳门

第671页 安波那订购的商品中有:

糖。

第672页 回程的商船,为了航行方便,都要有压舱的东西,例如铁等。“伊丽莎白号”的压舱货物中有糖和硝石等实重货物。此次共装入糖203吨。广州的委员会规定:“除有特别命令外,不能从中国运糖。”上文说到:“本地出产的物品,合乎实重名称的,我们只能选择糖。”我的理解是,英国不是不需要中国糖,而是在广州作为压舱货物不必用糖。下文还提到武夷茶也曾一度作为压舱货物。

1809年(嘉庆十四年)

清剿海盗

第107页(第三卷,下同) “丽贝卡号”满载食糖而严重漏水,因此,把它的舱货卸在澳门。第二天(6月29日)中国商人茂官要求剌佛让中国当局查明船上所卸之货是否为食糖。

羡林按:在第三卷中,有几件与糖无关但又有意义的事情,我想附带抄在这里,供有兴趣者参考。

第192页 提到钟表和音乐匣子(八音盒 〔1〕 )等,可见英船也输入这样一些西方产品。

第254—301页 1816年(嘉庆二十一年)记载了英国使臣觐见中国皇帝关于行跪拜礼方面的一些争论,从中可以看出清廷的自高自大。

页325 提到土耳其鸦片,可见东印度公司运来中国的鸦片,不限于印度产的。

注释:

〔1〕 原文为“留声机”,经作者同意,改为“八音盒”。

1821年(道光元年)

“急庇仑号”和“土巴资号”事件

第四卷第6页 由美国人运货至欧洲大陆的贸易数字,其中有:肉桂、食糖等等,往美国10,107担,往欧洲1,200担。食糖的确切数量不详。在这里值得注意的是美国人也参加到这个贸易活动中来。

第13页 9月17日,主席收到圣海伦娜岛总督赫德森·洛爵士的公函,说拿破仑已于5月5日逝世。委员会立即将订货单的供应品减半——南京布、茶叶、食糖等——送圣海伦娜岛,因为预料戍军将会减少。想不到拿破仑的死竟会影响到中国食糖的输出。人世间的因果关系真错综复杂到令人难以置信。

第24页 本年广州出口贸易的货物中,其他商品项下,不列颠,散商,价值2,044,618元,下面有一个小注:包括食糖,100,259担,746,230元。这里明确说明,“其他商品”包括食糖。下面还有很多表,表中有“其他商品”这样的字眼,恐怕其中会包括食糖的,我无从断定。从这里也可以看出来,同茶叶、生丝、丝织品、南京布、白铜等比较起来,食糖不是主要出口商品。

1824年(道光四年)

第105页 美国的广州出品货分配表中有:

食糖 往美国3,749担,往欧洲,没有。

1825年(道光五年)

第125页 美国船只运出广州出口货表中有:

往美国 食糖,18,510担,价值157,335元。

往欧洲 食糖,2,545担,价值21,472元。

1826年(道光六年)

第149页 美国船只输出货物表:

往美国 食糖,2,664担,价值22,664元。

往南美洲和桑威奇群岛 食糖,1,850担,价值15,900元。

第150页 董事部投资预算,孟加拉投资:

到英伦:食糖,111,360镑。

1827年(道光七年)

第166页 董事部投资预算,孟加拉投资:

运往英伦:食糖,111,360镑。

第170页 美国船只广州出口货表:

运往美国:食糖,2,140担,19,260元。

1828年(道光八年)

第192页 美国船只广州出口货表:

运往美国:食糖,2,243担,20,187元。

运往欧洲:食糖,2,400担,21,600元。

1829年(道光九年)

第209页 广州出口贸易货物表中,其他商品,运往不列颠,散商,价值2,746,719元,有小注:原注(下同):包括食糖,172,195担,1,439,737元。运往美国,222,898元,有小注:包括食糖,4,925担,44,325元。参阅上面1821年的叙述。

第210页 美国船只广州出口货表中有:

运往美国:食糖,2,623担,23,607元。

第212页 董事部供应投资商业的资金预算表:

食糖,167,040镑。

1830年(道光十年)

第259页 美国船只广州出口货表中有:

运往美国:食糖,3,000担,27,000元。

第261页 广州出口贸易货物表中有:

运往不列颠,散商,食糖952,520元;运往美国,食糖27,000元。

1831年(道光十一年)

第286页 广州出口易货物表中有:

食糖,不列颠,散商560,349元;运往美国,10,544元。

1832年(道光十二年)

第350页 美国在广州的出口贸易货物表中有:

运往美国,食糖,4,000担,价值36,000元;

运往欧洲,食糖,700担,价值6,300元。请注意:美国船也运中国糖到欧洲去。

第352页 广州出口贸易货物表中有:

食糖,不列颠,散商,221,885元;美国,42,300元;其他国家,264,185元。

1833年(道光十三年)

第381页 广州出口贸易货物表中有:

食糖,不列颠,散商,264,140元;美国和其他国家,无。

1804—1828年(嘉庆九年—道光八年)

第404页 美国船只输出广州货物表中有:

| 糖及冰糖: | |

| 1804—1805 | 1,900担 |

| 1805—1806 | 124担 |

| 1806—1807 | 885担 |

| 1807—1808 | 1,690担 |

| 1809—1810 | 1,026担 |

| 1812—1813 | 540担 |

| 1815—1816 | 918担 |

| 1816—1817 | 8,350担 |

| 1817—1818 | 12,517担 |

| 1818—1819 | 42,662担 |

| 1819—1820 | 49,759担 |

| 1820—1821 | 2,664担 |

| 1821—1822 | 15,499担 |

| 1822—1823 | 6,421担 |

| 1823—1824 | 500担 |

| 1824—1825 | 3,749担 |

| 1825—1826 | 22,240担 |

| 1826—1827 | 4,514担 |

| 1827—1828 | 2,100担 |

| 1828—1829 | 2,243担 |

第五卷 补1742—1774年 1762—1764年

(乾隆二十七—二十九年)

第529页 供应圣海伦娜岛的补给品(茶叶、糖和瓷器)。请参阅上面1821年(道光元年)关于圣海伦娜岛和拿破仑的叙述。

第535页 1764年广州流通货物价格表:

| 冰糖,泉州 | 每担5.6两 |

| 交趾支那 | 每担5.2两 |

| 糖 | 每担4.5两 |

请注意:这里指出了福建泉州产的冰糖,还有交趾支那(越南)产的冰糖,后者比前者便宜。这也许能说明,质量大概稍差一点。

1768年(乾隆三十三年)

第557页 供应圣海伦娜岛的补给品(茶叶和糖),分别由12艘船装运,发票价值共计2,229两。请参阅上面1821年和1762—1764年的叙述。

1774年(乾隆三十九年)

第625页 广州流通货物价格表中有:

糖:每担4两

冰糖,交趾支那,此处无货。

冰糖,泉州,每担9两4钱。

“札记”到此为止。

我以目下超过十行的速度,翻检了这一部长达一百四十多万字的巨著。我不敢保证一无遗漏。小小的遗漏肯定会有的,但是无关大局。我要讲的是蔗糖在明末至清二百年间从东印度公司这一个角度反映出来的地位和作用。我札记的材料足以充分说明这个问题了。

我认为,这一篇“札记”基本上是资料性的东西,因此我没有旁征博引,展开来讨论。这一项工作留待其他地方去做。

这一篇“札记”,虽然是资料性的东西,但倘加以仔细分析,也能够反映出一些比较重要的问题。我在下面举出几项来,稍稍加以说明:

一、时间长达二百年,极能说明问题。

二、与糖有关的贸易涉及的国家和地区有:中国、印度、英国、美国、瑞典、丹麦、荷兰、波斯、日本、苏门答腊、越南(交趾支那)、墨西哥、葡萄牙、海伦娜岛等等。

三、在中国境内涉及的地区有:广州、厦门、澳门、台湾、宁波、东莞、泉州等等。

四、糖的种类只有糖与冰糖两种。

五、在这二百年中,糖和冰糖的价格逐步上涨。这是完全合乎规律的。1637年(明崇祯十年),糖的价格是28,000八单位里亚尔购糖1000担。1704年(清康熙四十三年)冰糖价格是每担4.00两,糖,2.50两。到了1832年(道光十二年),食糖价格,每担9元。在将近二百年的长时期内,涨价的幅度不算太高。

六、1764年(乾隆二十九年),泉州冰糖,每担5.6两,而交趾支那冰糖则是5.2两。这是否说明,中国冰糖的质量比较高?

七、英国人和其他欧洲人对中国产品的兴趣,是逐渐形成的。丝和丝织品一开始就有,而茶叶则是后来才有的。运入鸦片也不是一开始就有。

八、中国人喜欢的西方产品有绒和自鸣钟以及留声机之类。

总之,我认为,糖也是一种文化载体,同其他物品一样。糖的贸易实际上含有文化交流的因素。我研究糖,不是从科技方面下手,而是从文化交流的角度着眼。上面讲的二百年内的糖在国际贸易中的地位,可以当做一小幅文化交流的缩影来看。

1994年3月15日

文章写完后,偶然翻阅《文史知识》(李侃主编,柴剑虹副主编,中华书局出版)1994年第2期,吴孟雪:《明清欧人对中国舆地的研究》(二),第58页。文中讲到1585年(明万历十三年)西班牙人门多察印行了《大中华帝国史》。书中说:“中国物产丰富,各地物产不同,从荔枝、白糖、丝绸一直到棉花、羊毛、小麦、稻米等等,应有尽有。”足征在明代,西方人对中国生产的白糖已经闻名,把它与闻名寰宇的丝绸并列。这可以说是对我这一篇《札记》的一个补充。

1994年3月18日

附章 新疆的甘蔗种植和沙糖应用

羡林按:

这是拙著《糖史》第二编国际编的“附章”。新疆是中国地方,本应列入第一编国内编。但是由于本章一开头时所说的原因,所以列入国际编。可它究竟不属于国际,所以又特标名为“附章”。《糖史》名称像是科技史,其中也确实谈到科技问题;但是我的重点是谈国家与国家之间的文化交流。这一点在这一篇“附章”中更为明显。本章共谈了中印两国三种古代文字的医药残卷。其中第一种文字于阗文曾抽出刊登在《敦煌研究》上。现在发表的是第二种文字梵文和第三种文字吐火罗文B(龟兹文)。为了让读者了解这三部医典的重要意义,我把原文的开头几段也发表在这里。我认为,世界上医药的两大体系——东方和西方——的比较研究好像还没有学者在进行。我在这里提供了翔实可靠的第一手的资料。我要感谢我的学生王邦维先生不远万里从欧洲把梵文的Bower Manuscript复印寄给我。感谢我的学生钱文忠先生从北京图书馆把吐火罗文B的材料复印给我。如果没有这两份材料,我的工作是无法进行的。

1997年1月22日

从地理条件上来看,新疆地区不宜于种蔗(有一个地方提到过,下面再谈)。但是新疆确实有糖,用于饮食方面,用于药品方面。这糖估计大部分都是从外面传入的。世界上有许多文化体系,据我的分法,可以归纳四大文化体系:中国、印度、自古希伯来开始的包括伊斯兰文化在内的闪族文化、自古希腊罗马开始的欧美西方文化。这四大文化汇流的地方,世界上只有一个,这就是新疆。在沙糖应用方面,也表现出来了这种汇流的现象。因为其性质是国际的,所以我把这一章放在这里。又因为新疆毕竟是中国的地方,所以我不把它列入正章,只作一个“附章”。

本章共分两大段:一、沙糖的药用;二、甘蔗的种植。

一 沙糖的药用

由于材料的限制,我在这里只谈沙糖的药用问题,至于食用,那是司空见惯的事,用不着多讲,我现在也没法多讲。

至于沙糖的药用,我在本书第一编和第二编都曾多次讲到过。根据波斯和阿拉伯的经验,糖在最初是仅仅作为药用的。大概是由于制造的困难,所以价钱异常昂贵。以后制造困难的程度逐渐减低,于是人们就把糖和蜂蜜等量齐观,也加入到厨房中的调料中去了。人类最初吃的甜东西,只有蜜和一些水果什么的。

中国的情况同上面讲到的有点不同。中国先秦时已经知道使用甘蔗;但是只知道使用蔗浆,当时写作“柘浆”,是用来吃的,不作药用。到了汉代,蔗浆能解酒,似乎有点药用的味道了。不过中国制糖,起步比较晚。这些我在第一编都已讲过,这里不再重复。到了唐代,医书中颇有些讲到糖的地方,换句话说,糖的药用率较高。后来这种药用率越来越减少。这一点我在第一编中也已谈到过,只是原因还没有摸透。到了今天,人们只知道吃糖,吃糖制的甜东西,每日不可或缺,几乎已经完全忘记了糖的药用价值了。

这话说远了,回头再谈糖在新疆的药用问题。我们在新疆找到了一些药方,是用不同的语言文字写成的。药方的数量不算很小。在这些药方中,我们隐约可以看到不同医学体系汇流的情况,特别是印度医学、波斯医学和阿拉伯医学之间的汇流。我常常有一种感觉,我觉得波斯人和阿拉伯人对世界人类文化宝库,做出了巨大的贡献。可惜我们现在还注意得、研究得非常不够。如果说它是湮没无闻,似乎有点过了头;但是,虽不中亦不远矣。幸而现在有了刘迎胜教授和宋岘教授开始认真注意这个问题。这是极令人感到欣慰的事。

我个人虽然认识到了这个问题的重要性,但是我一无能力,二无雄心壮志来做这方面的研究探讨工作。我只是在研究糖史的过程中,读了三部有关新疆医学,特别是药方的书,因为同我正在研究的问题紧密相联,所以就利用这三部书所提供的资料,写了现在这一章。这三部是:1.Sten Konow,A Medical Text in Khotanese Ch.Ⅱ,003 of the India Office Library 〔1〕 ;2.A.F.Rud.Hoernle, Bower Manuscript Facsimile Leaves 〔2〕 ;3.Jean Filliozat,Fragments de Textes Koutché -ens de Madecine et de Magie 〔3〕 。

1.于阗文

本书系用于阗文(Khotanese)写成。这种文也称于阗塞文(Khotan-sakish),是古代塞种人使用的一种文字。残卷约在一百年前出土于中国新疆和田(古称于阗),因而得名。其字母源出印度婆罗米笈多王朝字体。唐玄奘《大唐西域记》瞿萨旦那(即于阗)条称:“文字宪章聿遵印度,微改体势,粗有沿革,语异诸国。”于阗文属印欧语系,印度—伊朗语族,伊朗语支。Sten Konow书没有原件影印,只有拉丁字母转写和英文译文。原件影印见H.W.Bailey,Codices Khotanenses 〔4〕 。这个本子并不完整,是一个梵文和于阗文双语本,但二者并不完全对应,时有缺漏。而且梵文拙劣粗糙,几乎让人猜不出是什么含义。详情请参阅Sten Konow为本书写的前言,兹不赘。

这一部书有头无尾,没有底页,因此不知道书名是什么。H.W.Bailey为方便计,给了它一个书名Jīvaka-pustaka(《Jīvaka的书》) 〔5〕 。Jīvaka是印度古代著名的医生,于阗文一些残卷中称之为“医圣”。陈寅恪师认为,这个名字可能与中国的“岐伯”有联系。Sten Konow把全书分为92条,第一、二两条是颂赞之辞,其余几乎每一条就是一个药方。在约摸九十个药方中有糖的共有下列几条,我写出出处和用糖量:

p.15 下起第五行 药方4 5 sera 〔6〕

p.21 第一行 药方7 5 sera

p.21 第三行 同上 ½ mācāṅga 〔6〕

p.25 第四行 药方10

p.43 第二行 药方32 3 mācāṅga

p.49 下起第10行 药方41 4 sera

p.53 下起第12行 药方46 1 sera

p.59 第6行 药方49 4 mācāṅga

p.63 第4行 药方57 1 mācāṅga

p.71 下起第4行 药方76 4 sera

p.75 第10行 药方80

p.75 中 药方81

p.75 下起第2行 药方82 4 sera

p.77 第3行 药方83 4 sera

p.77 第11行 药方84 6 sera

p.77 下起第16行 药方85 10 sera

p.77 下起第5行 药方86 1 thanga

p.79 第4行 药方87 6 sera

p.79 第13行 药方88 4 sera

p.79 第18行 药方89 10 sera

p.79 下起第13行 药方90 5 sera

p.79 下起第8行 药方91 7 sera

p.81 第2行 药方92 8 sera

上面是我对糖在本书中出现的地方、药方数目和用糖的剂量所作的统计表。糖共出现23次,约占药方数量的25%,也不算少了。我先作几个说明:

(1)药方中有的地方Sten Konow的英译文用molasses这个字,意思根据英汉字典是“糖浆”,“糖蜜”,不知道究竟是糖?是蜜?我没有列入上面统计表中。

(2)药方中,比如第51页,下起第3、4行,有一味药叫shoots of the bitter tree of the Chinese(中国人苦树的芽)。这味药当然是与中国有关的。

(3)Emmerick在上引论文中指出,许多药方也见于别的医典,特别是印度医典。他自己找出来了一大批。他还讲到,法国学者J.Filliozat也找出来了一些。这明确说明了这些药方的国际性,他们不是一个国家的发明创造。这也是文化交流的结果。

为了进一步深入理解这个问题,我现在从本书中选出几个药方,根据Sten Konow的英译文译为汉文,然后再加以必要的解释。我选的是五个数目连续的药方,其中都有糖这一味药。

药方87

Sūkṣmila(羡林按:于阗文原文为sukṣamila,Sten Konow译文作sūkṣmila,显系梵文,但是梵文只有sūkṣmailā,日本京都帝国大学《梵藏汉和四译对校翻译名义大集》5776,亦作sūkṣmailā,汉译“ 砂”)、荜拨根(羡林按:于阗文原文作papala mūla,Sten Konow译文作pippalimūla,梵文。pippalī,义为长胡椒。《翻译名义大集》5794,汉译荜拨,显系音译,mūla,梵文,义为“根”)、小茴香、乌贼、tukāksīrī、maucarasa、Carum Copticum、达子香叶(于阗文原文作ttālīspatta,梵文tālīśapattra,《翻译名义大集》5787:tālīśaḥ达子香,pattra梵文,义为叶)、香王即肉寇(于阗文原文Jāttīphala。《翻译名义大集》5811)、柠檬汁、tāmalakī、sarasa、nāgapuṣpa(汉文直译为“龙花”)、tintiḍīka——以上这些药每种1 mācāṅga,每一种都是必需的,荜拨、姜——每种4 mācāṅga, kapittha—1 sera,石榴子—1 sera,糖—6 sera;这种散(细末)能产生体火,净化食品,治疗那种有许多不洁之物(aśuci)汇集的atisāra(梵文,义为痢疾。《翻译名义大集》9538:热病),治疗各种atisāra中的arśas(梵文:义为痔疮),治疗咳嗽,净化肝脏、脾脏,治疗诸腺中的消瘦症、呕吐和潜藏于心脏中的疾病。

砂”)、荜拨根(羡林按:于阗文原文作papala mūla,Sten Konow译文作pippalimūla,梵文。pippalī,义为长胡椒。《翻译名义大集》5794,汉译荜拨,显系音译,mūla,梵文,义为“根”)、小茴香、乌贼、tukāksīrī、maucarasa、Carum Copticum、达子香叶(于阗文原文作ttālīspatta,梵文tālīśapattra,《翻译名义大集》5787:tālīśaḥ达子香,pattra梵文,义为叶)、香王即肉寇(于阗文原文Jāttīphala。《翻译名义大集》5811)、柠檬汁、tāmalakī、sarasa、nāgapuṣpa(汉文直译为“龙花”)、tintiḍīka——以上这些药每种1 mācāṅga,每一种都是必需的,荜拨、姜——每种4 mācāṅga, kapittha—1 sera,石榴子—1 sera,糖—6 sera;这种散(细末)能产生体火,净化食品,治疗那种有许多不洁之物(aśuci)汇集的atisāra(梵文,义为痢疾。《翻译名义大集》9538:热病),治疗各种atisāra中的arśas(梵文:义为痔疮),治疗咳嗽,净化肝脏、脾脏,治疗诸腺中的消瘦症、呕吐和潜藏于心脏中的疾病。

以上就是药方87的全部译文。

药名基本上都是梵文;但是有的能在《梵英词典》中查到,有的就查不到,只好照抄原文。少数药名在《翻译名义大集》中能找到,多数找不到。因此,有的药名指的究竟是什么东西,我们不清楚。值得注意的是,正如Winternitz所指出的那样,梵文在印度以及中亚一带的医典中的地位,相当于拉丁文在西方医典中的地位。

药方88

明矾、石盐、荜拨、姜、黑胡椒、肉桂(于阗原文tvacä,Sten Konow译为tvak,《梵英词典》不见此字,《翻译名义大集》5806)、sūkṣmela——这些味药的每一味—1 mācāṅga,枣子、石榴子、tintiḍika、cakorika、amla vetasarasa——这个 〔7〕 每一味2 mācāṅga是必需的,糖—4 sera;这个散能消化不消化的东西,产生良好的体火,净化食品,治疗arśas,治疗下腹部扩大。

药方89

nāgapuṣpa、肉桂、citraka、黑胡椒、sūkṣmaila、达子香叶,每一味1 mācāṅga姜—3 mācāṅga,荜拨—9 mācāṅga,糖—10 sera;这一种散治疗(原文是in,“在其中”)kuṣṭha(麻风病)、下腹部扩大、yakṣma(许多病的名字,其中有痨症)、kamalā(《梵英词典》和《翻译名义大集》都没有这样一个病名)、raktapitta(直译“胆汁血”,由于胆汁而引起的一种血病,多血病)、visarpa(Monier-Williams《梵英词典》作erysipelas or any similar spreading eruption,前一字郑易里《英华大词典》未收,eruption;义为疹,《翻译名义大集》未收)、咳嗽、呼吸疾病,发烧,口渴,心痛,hikkā(于阗原文hiṃka,Sten Konow译为hikkā,《梵英词典》作hiccup,=hekkā,hiccup,打嗝,《英华大词典》未收此字)、mutrakṛcchra,(《梵英词典》作strangury,痛性尿淋沥)、pāṇḍuroga(黄疸)、消化迟缓,它能净化食物。

药方90

māgadhī(于阗原文māgadī,长胡椒)、达子香叶、黑胡椒—每味2 mācāṅga,姜—3mācāṅga,荜拨—4mācāṅga,肉桂,sūkṣmela—每味一mācāṅga,糖—5sera;这一种散治疗咳嗽,呼吸疾病,它净化食物,净化脾脏,退烧,治疗痨症、消化迟缓,这种好吃的散治疗atisāra,治疗旧arśas、呕吐。

药方91

sūkṣmaila—1 mācāṅga,肉桂、nāgapuṣpa、黑胡椒—4,荜拨—5、姜—6、糖—7 sera;这一种散治疗消化不良,治疗下腹部扩大、arśas、心脏病、咳嗽、呼吸疾病,治疗raktapitta、腹部肿胀、咽喉疾病。

药方就抄到这里为止。当然抄得越多越好,那样对研究比较医学会有更大好处;但是,那不是我现在的任务。我现在只想做到这一步。我抄药方,也不是毫无原则的,我选了十几个连续有糖这一味药的药方中最后五个,既然连续在一起,原书作者是否有意为之,它们之间是否有内在的联系?我说不清楚。

我现在想进一步对上面抄的五个药方中的某一些药品,以及上述五个药方以外个别的药品加以分析,加以解释,并最后同中国古代的医学加以对比,以求得中亚医学——表现在药方方面的医学——与中国医学之间的联系,并发掘其中蕴涵着的更深一层的意义,这也算是一种比较医学吧。

首先令人注意的是:于阗药方中动、植、矿物都有。其中有一些药名,虽然我们还不知道指的是什么东西,但是,总起来看,得到上面的论断是实事求是的。如果再进一步分析的话,其动、植物药品,远远超过矿物。这一个简略的事实,实有深意。我现在把我的意见分开来写在下面:

1.东方国家——中国、印度、波斯、阿拉伯等国——对医学都非常重视。我们写出了大量的医学宝典。专以中国而论,其数量真可以说是大得惊人,再加上无数的《本草》,真可谓汗牛充栋,其余三国,情况也差不多。但是,反观西方文化源头的“言必称希腊”的古代希腊,尽管大家辈出,彪炳寰宇,大哲学家、大文学家、大科学家、大历史学家等等,都是“大名垂宇宙”的人物;但是,独独对于医学,则没有像上述四个东方国家那样出过那么多医典,也没有像我们东方国家所有的“医圣”。如果我再“畅想”一下,把这现象同东西文化的差异挂上钩,难道能说我是过了分吗?

2.我没有研究过西方医学史,但是,仅从我们眼前使用的药品来看,西医药品矿物多,而中医药品动、植物多。于阗药方表现出来的正是东方医方的特点。

3.上述五个药方——全书的药方也都一样——都不止一味药,这同西方不同。在中国,中药药方基本上都是许多味药组成的。其中还分什么“君”、“臣”,我理解,就是讲哪一味主攻,哪一味药为副,为辅,有的甚至配上解毒的药,以防万一误诊,下了药,还可以解除其作用。总之是,错综复杂,形成一个辩证统一的整体。这是中医优异之处,非那些以“天之骄子”自命的有偏见而又愚昧可怜的西方医生们所能理解的。在这方面,于阗药方表现了同样的情况。我再补上几句。药方治的病,有的我们不知道指的是什么病,仅就我们知道的而言,治的病是繁复多端的。

4.于阗药方中使用糖的共占四分之一,数目不算太小。我在上面已经提到过,糖在古代印度和波斯,价值极为昂贵,只作药用,不作食用。中国稍异其趣,食、药两用。但是,从唐代起,下至清代,糖的药用比例,越来越低,原因我还没有分析过。

下面我想选出几样于阗文中和汉文中都有的具体的药品,加以对比、分析。仅仅是双方共有这个简单的现象,就足以说明它们之间的紧密的关系,它们是一脉相承的。于阗文当然以Sten Konow的书为依据,汉文则以李时珍《本草纲目》为依据。汉文医书数量过大,各书间也不能说没有矛盾之处,我无法一一利用。为方便省事计,我选了有代表性、有权威的《本草纲目》。我选的药物是:

1.于阗文:mīraijsya 药方6,p.19,第一行,Sten Konow英译为black pepper

梵文:marīca

汉文:《翻译名义大集》5795 marīcam,学名piper nigrum(黑胡椒)Linn.

《本草纲目》 〔8〕 一九 卷三二 果部 胡椒

[释名]昧履支 时珍曰:“胡椒,因其辛辣似椒,故得椒名,实非椒也。”

[集解]恭曰:胡椒生西戎,形如鼠李子,调食用之,味甚辛辣。慎微曰:按段成式《酉阳杂俎》云:胡椒出摩伽陀国,呼为昧履支。(下略)(羡林按:昧履支,即梵文marīca之音译。)

实(气味)辛,大温,无毒。

[主治]下气温中去痰,除脏腑中风冷(唐本),去胃口虚冷气,宿食不消,霍乱气逆,心腹卒痛,冷气上冲(李珣),调五脏,壮肾气,治冷痢,杀一切鱼肉鳖蕈毒大明,去胃寒吐水,大肠寒滑(宗奭),暖肠胃,除寒湿反胃,虚胀冷积,阴毒,牙齿浮热作痛(时珍)。

下面还有[发明]、[附方]等,从略。我之所以抄得比较详细,是想让读者,特别是医学家们了解同一味药,于阗医生——其背后有印度、波斯、阿拉伯医学的背景在——和中国医学家们对这味药性能的了解,何其相似乃尔。他们都是唯物的,都作了实事求是的观察和研究,其中决没有什么偶合的成分。其中可能还蕴含着互相学习的成分。这就叫做文化交流。

2.于阗文:patala,屡屡出现于药方中,包括上面我抄录的药方。

梵文 pippalī,Sten Konow即以此字来译于阗文。

汉文 《翻译名义大集》5794 pippalī(汉)荜拨 学名Piper longum(长胡椒)Linn.

羡林按:此字《本草纲目》未收。此字显系音译,汉文写法不完全相同,但见于许多汉文医典中。

3.于阗文asrāṃmattīma多次出现,Sten Konow英译为pomegranate seed

汉文 石榴子

《本草纲目》,卷三〇,第79—81页。

[释名]若榴(广雅) 丹若(古今注) 金罂,时珍曰:榴者,瘤也,丹宝垂垂如赘瘤也。《博物志》云:张骞出使西域,得塗林安石榴种以归,故名安石榴。 〔9〕

甘石榴(气味)甘酸,温涩,无毒,多食损人肺。

[主治]咽喉燥渴(别录),能理乳石毒(孟诜),制三尸虫(时珍)。

酸石榴(气味)酸,温涩,无毒。

[主治]赤白痢腹痛,连子(羡林按:即Sten Konow英译之seed)捣汁,顿服一枚(孟诜),止泻痢崩中带下(时珍)。

4.于阗文ttāṃgara,多次出现,Sten Konow英译文ginger。

汉文 《翻译名义大集》5710 śunṭḥī干姜

5694 ārdrakam菜姜,姜

《本草纲目》,卷一四,第64—67页。

假苏

[释名]姜芥(别录)荆芥(吴普) 鼠蓂(本经)

茎穗 (气味)辛,温,无毒

[主治]散风热,清头目,利咽喉,消疮肿,治项强,目中黑花,及生疮阴,吐血衄血,下血血痢,中痔漏(时珍)。

5.

于阗文sadalu,多次出现。

Sten Konow英译文rock salt。

汉文 《翻译名义大集》5712 cukram 盐

5713 śulukaḥ 盐

《本草纲目》,卷一一,第43—44页。

光明盐(唐本)草

[释名]石盐(唐本) 圣石(蜀本) 水晶盐(纲目)

[集解](恭曰):光明盐生盐州五原,盐池下凿取之。大者若升,皆正方光彻。

[气味]咸甘、平、无毒。

[主治]头痛诸风,目赤痛,多眵泪(唐本)

6.

于阗文gūra,药方4,p.15中。

Sten Konow英译文grape。

汉文 《翻译名义大集》5715 drakṣa(汉)葡萄

《本草纲目》,卷三三,第54—56页。蒲萄

[释名]蒲桃(古字),草龙珠(时珍曰:)葡萄,《汉书》作蒲桃。可以造酒,入酺,饮之则陶然而醉,故有是名。其圆者名草龙珠,长者名马奶葡萄,白者名水晶葡萄,黑者名紫葡萄。《汉书》言:张骞使西域,还,始得此种。而《神农本草》已有葡萄,则汉前陇旧有,似未入关耳。

实[气味]甘,平涩,无毒。

[主治]筋骨湿痹,益气倍力强志,令人肥健,耐饥忍风寒,久食,轻身不老延年,可作酒(本经)。逐水,利小便(别录)。除肠间水,调中治淋(甄权)。时气痘疮不出,食之,或研酒饮,甚效(苏颂)。

7.

于阗文caṃdaṃ多次出现。

Sten Konow译文candana,梵文同。

汉文《翻译名义大集》candanam 4209,6250,6256(汉)檀香,檀。

《本草纲目》,卷三四,第104—105页。

[释名]旃檀(纲目) 真檀(时珍曰):檀,善木也,故字从亶。亶,善也。释氏呼为旃檀,以为汤沐,犹言离垢也。番人讹为真檀。云南人呼紫檀为胜沉香,即赤檀也。

白旃檀(气味)辛,温,无毒。

[主治]消风热肿毒(弘景),治中恶鬼气,杀虫(藏器),煎服,止心腹痛,霍乱肾气痛。水磨涂外肾并腰肾痛处(大明),散冷气,引胃气上升,进饮食(元素),噎膈吐食,又面生黑子,每夜以浆水洗拭令赤,磨汁涂之,甚良(时珍)。

8.

于阗文sadāluṃ auṣi药方26,p.37中。

Sten Konow译为cumin。

汉文 《翻译名义大集》5800 ajājī(汉)小回(茴)香

《本草纲目》,卷二六,第84—85页。

马蕲

[释名]牛蕲(尔雅) 胡芹(通志) 野茴香(纲目)

苗(气味)甘辛温,无毒。

[主治]益脾胃,利胸膈,去冷气,作茹食(时珍)。

子(气味)甘辛温,无毒。

[主治]心腹胀满,开胃下气消食,调味用之(唐本)。炒研醋服,治卒心痛,令人得睡(孟诜)。温中暖脾,治反胃(时珍)。

例子就举到这里为止。如果举下去的话,例子可以举到上百上千,没有那个必要了。我的用意无非是想告诉读者,于阗文药方中的药同汉文药方,以及藏文等文字的药方,基本上是一致的。一副药可以开上许多味药物,动、植、矿物都有。治的病也不是单打一,而是综合的。这个现象是非常重要的。下面我谈梵文药方(Bower MSS)时,还要回到而且加重谈这个问题。

2.Bower Manuscript梵文

19世纪末叶,英国人名叫Bower者在中国新疆买到了一些考古出土的残卷,学人为了方便起见,就以Bower之名名之。残卷内容是医典、药方,有用梵文写成的,有用吐火罗文B龟兹文写成的。我在下面先讨论用梵文写成的这一部分。详细书名参见注〔2〕。

我首先想对本书的性质作一点说明。这一部书带有明显的佛教色彩,这是于阗文所没有的。在p.186(11)讲到一种油的时候,有这样几句话:“坚定不移地使用这一种油,他就能够治愈18种皮肤病,有如佛陀治疗各种各样的道德玷污。”本书第六部分(p.226开始)一开头完全像是一部佛经:“一时佛在舍卫国衹树给孤独园。”下面讲了一个故事:有一位托钵僧为黑毒蛇咬伤,生命垂危,这个托钵僧名叫Svāti。阿难报告了佛,佛命阿难诵《孔雀王咒经》(Mahāmayūri),来救这个托钵僧的命。上面两个例子可以充分显示出这一部梵文药典的佛教色彩。这其实是并不奇怪的。当时佛教正在兴旺时期,流布范围极广。中亚新疆一带的医典受佛教影响,是很自然的。这些医药典籍可能就是佛教僧人或信徒编纂的。《中华大藏经》中就有医典。

这一部医典,虽然动、植、矿物都有;但是重点却在讲草药(auṣadhayo)。第一部分,第一张,正面,5有auṣadhi,同上,8也有。而在草药中却对大蒜情有独钟。全书很多地方都讲到大蒜,在一开始用很长的篇幅专门讲蒜,把大蒜的药用价值吹得神乎其神。“大蒜”的梵文原文是raśūna,书中说:老百姓也称之为laśuna,而且在众多的方言中,有众多的名称(p.12.〔13〕)。我怀疑,laśuna是东部摩揭陀方言,因为在这个方言中,所有的r都变成了l。

在下面,我想遵照上面论述于阗文的办法,把书中所有有糖和蔗的地方,按照出现的顺序,列一个表:

p.16(57)white sugar, sita śarkarā,白糖

p.18(73)sugar,śarkharaṃ,糖

p.19(81)sugar

(83a)sugar

p.20(84b)sugar

p.23(106)candied sugar, sitopalāṃ 〔10〕 ,冰糖

(107)sugar

p.78(12)white sugar

p.79(16)sugar

p.80(25)white sugar

p.81(28)sugar

p.87(82)sugar-water糖水

p.90(109)juice of sugar-cane, ikṣurasa,甘蔗汁

(114)powdered white sugar, sita-śarkharā churṇṇa,白糖末

p.92(130)sugar

p.96(164)sugar

(167)juice of sugar-cane

(169b)roots of Sara(saccharum sara)and of sugar-cane,śaramūlekṣumū>lāni,śara 〔11〕 和甘蔗根

p.97(173)juice of sugar-cane

(175)powdered sugar,糖末

p.104(264)juice of sugar-cane

p.106(292)kāsa(saccharum spontaneum)ikṣu(saccharum officinarum),śara(saccharum sara) 〔12〕 之根

p.107(297)juice of sugar-cane

p.108(319)juice of sugar-cane

p.109(331)sugar

p.110(336)sugar

p.119(432)sugar

(433)sugar

p.120(445)sugar

(446b)sugar

(448)sugar

(449b)sugar

(451)sugar

p.121(452)sugar

(456)sugar-cane

(457)candied sugar

(461)juice of sugar-cane

(462)sugar

p.122(467)sugar

p.123(474)sugar

(475)sugar

p.124(476)sugar

(477)sugar

(480)powdered sugar

(481)sugar

(482)sugar

(483)sugar

p.126(495b)sugar

p.127(500)sugar

(503)sugar

p.133(576)sugar

p.134(582)śara(saccharum sara)、kāsa(saccharum spontaneum)、sugar-cane

(584)sugar-cane

p.135(592)spirites of sugar-cane(śīdhu)甘蔗酒

(593)sugar

(594)sugar

(595b)sugar

p.136(599b)sugar

p.137(605)spirites of sugar-cane

p.139(615)sugar

(621)powdered sugar

p.148(777)sugar

(782)sugar

p.152(802)sugar

p.154(814)juice of sugar-cane

(816)juice of sugar cane

(817)sugar

(819)sugar

p.155(823)sugar

(831)sugar

p.157(846b)sugar

p.158(851)sugar

(852)sugar

p.160(880)sugar

p.161(885)sugar

(887)white sugar

p.170(1012)sugar

(1013)sugar

(1014)sugar

(1016)sugar

p.173(1047)sugar

(1049)kāśa(saccharum spontaneum)

(1050)sugar

p.174(1068b)sugar

(1069b)sugar-water

p.175(1072)śara(Saccharum sara) 〔13〕

(1080)sugar

p.176(1085)sugar

(1087)sugar

p.177(1088)sugar

(1090)sugar

(1091)sugar

(1092a)sugar

(1092b)sugar

p.178(1102)sugar

(1103a)sugar

p.179(1111)sugar

(1113)sugar

(1116)sugar

p.190(71)sugar

表就到此为止。

从上列表中可以看出,糖的各种形式:糖(sugar,没有加修饰语,不知道是什么样子的糖)、白糖、冰糖、糖水、糖末、甘蔗、甘蔗汁等等,出现的次数,同于阗文一样,是非常多的,可见它在药方中应用之广。至于它能治什么病,则颇难说。因为,在一个药方中,药品众多,能治的病也就多种多样。这一点同于阗和汉族药方完全一样,而同西方往往是单打一的药方不同。我粗略地统计了一下,其中含有糖的药方能治的病约摸有以下几种:咳嗽、目疾、食欲不振、腰痛、打嗝、痰喘等等。顺便说一下,本书药方中治咳嗽的特别多。原因不明。难道是因为当地咳嗽病特别流行吗?药方中讲健身、壮阳、振奋男女交合的欲望的也不少。从全部药方中药味出现的频率来看,长胡椒、黑胡椒、生姜、干姜出现的次数最多,多到无法统计。这几味药大概是药品中的主将。

我现在也按照处理于阗文的办法,从本书的药方中选出几个来,译为汉文,给读者一点感性认识。我选的是p.78(11)(12)(13)三个:

(11)取Tālīsa(Taxus baccata)叶、黑胡椒、干姜和长胡椒,依次增加其分量,以一分计,再增入肉桂、小豆蔻各半分。

(12)置白糖于其中,其量为长胡椒之八倍。把这些东西研成粉末,能治咳嗽、气喘、食欲不振,可增加食欲。

(13)它驱除心脏病,病态面色苍白、慢性腹泻、肺痨、暴怒和发烧。它能止呕吐、腹泻、腹部肿胀、肠胃气胀。

这三号实际上形成一个药方。这个药方有点典型性,其中含有最常见的胡椒和姜,另外还有白糖。

完整的药方就举上面三条,数量虽小,意义却大。拿它来同中国的药方和于阗文的药方一比,其相似之处,一目了然。其间的关系也就可想而知了。

我现在仍然沿用处理于阗文的办法,拿本书中的几味习见的药品同中国同样的药品来比较一下。我在于阗文那一段中共对比了八味药:黑胡椒、长胡椒、石榴、姜、盐、葡萄、檀香木、茴香。这八味药,在Bower Manuscript梵文药方中也是常见药,本来都应列入对比之列;但是上面既然已经有了,这里不必再重复,请自行参阅。

我在这里只想对比一味药,这一味药在于阗文中并不突出;但在梵文中,正如我在上面已经谈过的那样,却异常重要,这就是大蒜。中国典籍我仍然以《本草纲目》为依据。

梵文raśuna laśuna

Hoernle英译为garlic

汉文 蒜

《本草纲目》一七 卷二六 菜部 第52—54页。

蒜(别录下品)

[释名]小蒜(别录) 茆蒜(音卯) 荤菜(时珍曰):蒜字从祘,音祘,谐声也。又,象蒜根之形。中国初惟有此。后因汉人得葫蒜于西域,遂呼此为小蒜以别之。故《伏侯古今注》云:蒜,茆蒜也。俗谓之小蒜。胡国有蒜,十子一株,名曰胡蒜,俗谓之大蒜,是矣。(下略)

[集解](前略)(时珍曰)家蒜有二种:根茎俱小而瓣少辣甚者,蒜也,小蒜也。根茎俱大,瓣多辛而带甘者,葫也,大蒜也。按孙炎《尔雅正义》云:帝登蒿山,遭莸芋毒,将死,得蒜啮食乃解,遂收植之。能杀腥羶虫鱼之毒。又孙愐《唐韵》云:张蹇使西域,始得大蒜种归。(下略)

〔气味〕辛、温,有小毒。(下略)

〔主治〕归脾肾,主霍乱腹中不安,消谷,理胃,温中,除邪痹毒气(别录)。主溪毒(弘景)。下气治蛊毒,傅蛇虫沙虱疮(日华)(下略)涂疔肿甚良(孟诜)。

叶〔主治〕心烦痛,解诸毒、小儿丹疹(思邈)。

下面〔发明〕〔附方〕皆略。

山蒜(第54—55页)从略。

葫(大蒜,荤菜)(第55-59页)从略。

羡林按:综上《本草纲目》所述,小蒜是中国原产,大蒜则在汉代由西域传入。大蒜能治的病很多,因此在西域(包括印度及中国新疆等地)备受青睐。梵文药方中大蒜受到特殊的重视,其原因完全可以理解了。

3.Bower Manuscript吐火罗文B 〔14〕

吐火罗文B(龟兹文)残卷,也是英国人Bower在新疆购得的出土文物。这一部残卷,同上面的于阗文和梵文一样,全部是药方,在内容和文体方面,完全相同,对研究糖史的人来说,其最重要的贡献是,在这里出现了“糖”字:śakkar,这个字在迄今发现的吐火罗A(焉耆文)中尚未出现过。śakkar,当然是来源于梵文的śarkarā。据Filliozat的意见 〔15〕 ,这个字来源于俗语(Prakrit)。但是,俗语一般都没有ś,而只有s,只有东部摩揭陀语例外,只有ś,而无ṣ和s。

我现在仍然按照上面讲的于阗文和梵文药方的办法,把吐火罗文B药方中“糖”(śakkar)字的出现按照顺序列一个表。我在这里想补充说明几句。我在上面为于阗文和梵文列表时,我根据的都是英文译文,原因是,这样对读者更方便,因为读者通英文者多,而通于阗文和梵文者则极少极少。现在我为吐火罗文B列表,仍根据Filliozat的法译文。

表列如下:

p.81 7a(4)saccharum sara

sucre(法文“糖”)

7b(3)saccharum sara 〔16〕

9a(5)sucre blanc(白糖ārkwi śakkār)

p.82 10b(4)(sucre?)

11a(4)sucre blanc

(6)sucre

b(2)sucre

14a(3-4)sucre

p.8423a(3)saccharum sara

(5)sucre

p.85 26a(4)saccharum sara

29a(3)sucre

p.8631a(4)saccharum sara

sucre blanc

p.87 34a(6)saccharum sara

37a(4)sucre

p.8838b(3)sucre

列表到此为止。

因为吐火罗文B残卷,同于阗文和梵文比较起来,是相当短的,所以“糖”和“蔗”出现的次数也比较少;并不能得出结论,说吐火罗文B药方中用糖比较少。

我本来想按照上面两大段的办法,选几个吐火罗文B的药方,完整地译为汉文,给读者更多的感性认识。但是,这一部残卷实在残缺过多,完整的药方难以找到,只好作罢。幸而,正如我在上面已经指出的那样,这部残卷在内容和文体方面,同上面两部残卷,完全一样,即使缺具体的药方,也无伤大雅了。

在阅读全部残卷的过程中,我发现,在众多的药方中,莲花和藕出现的次数比较多,莲花还有白莲花和蓝莲花之分,蓝莲花在印度是有的,而在中国则未之见,不管怎样,莲花和藕是重要药品。我因此想到把莲藕在药方中的使用拿来同中国对比一下。中国方面仍然以《本草纲目》为依据。

“蓝莲花”,在吐火罗文B中是nīlutpāl(5b〔1〕),或nilotpāl(6a〔2〕)。这是一个梵文字,是nīla(蓝)和utpala(蓝莲花)拼起来的。实际上只用utpala一个字就够了。“白莲花”,吐火罗文B是prapundarīk,也是梵文字,在梵文中一般只作puṇḍarīka。至于“藕”字,在吐火罗文B中是prapundarīk aśvakant(白莲藕),也是梵文字,aśvakant应该是“根”,但是梵文词典中查不到此字。在汉文中只有一个“藕”字,而在吐火罗文B中,以及在法文和英文中,则是“白(蓝)莲花”之根了,法文是racine,英文是foot。

在中国,莲藕也是一味药,其重要程度可能比不上吐火罗文B。《本草纲目》卷三三,第62—69页:

莲藕(本上经品)

〔释名〕 其根藕(尔雅) 其实莲(同上) 其茎叶荷(夹注略)。

〔集解〕(略)

莲实

〔释名〕藕实(本经) 的(尔雅) 薂(音同吸上) 石莲子(别录) 水芝(本经) 泽芝(古注今)

〔修治〕(夹注略)。

〔气味〕甘平涩,无毒。(夹注略)。

〔主治〕补中养神,益气力,除百疾,久服轻身耐老,不饥延年(本经)。主五脏不足,伤中,益十二经脉血气(孟诜)。止渴去热,安心止痢,治腰痛及泄精,多食令人欢喜(大明)。交心肾,厚肠胃,固精气,强筋骨,补虚损,利耳目,除寒湿,止脾泄久痢,赤白浊,女人带下崩中诸血病(时珍)。捣碎和米作粥饭食,轻身益气,令人强健(苏颂)。(出疏诗)。安靖上下君相火邪(嘉谟)。

〔发明〕(略)

〔附方〕(略)

藕

〔气味〕甘平,无毒。(夹注略)

〔主治〕热渴,散留血,生肌,久服令人心懽(别录)。止痛止泄,消食解酒毒,及病后干渴(藏器)。捣汁服,止闷除烦,开胃,治霍乱,破产后血闷,捣膏罯金疮,并伤折,止暴痛,蒸煮食之,大能开胃(大明)。生食治霍乱后虚渴,蒸食甚补五脏,实下焦,同蜜食,令人腹脏肥,不生诸虫,亦可休粮(孟诜)。汁解射冈毒毒(徐才之)。捣浸澄粉服食,轻身益年(臞仙)。

〔发明〕(略)

〔附方〕(略)

藕蔤

〔释名〕藕丝菜。(夹注略)

〔气味〕甘平,无毒。

〔主治〕生食,主霍乱后虚渴烦闷,不能食,解酒食毒(苏颂)。功与藕同(时珍)。解烦毒,下瘀血(汪颖)

藕节

〔气味〕涩,平,无毒。(夹注略)

〔主治〕捣汁饮,主吐血不止,及口鼻出血(甄权)。消瘀血,解热毒后血闷,和地黄研汁,入热酒小便饮(大明),能止咳血唾血,血淋溺血下血,血痢血崩(时珍)。

〔发明〕(略)

〔附方〕(略)

莲薏(即子青也莲中心)。

〔释名〕苦薏

〔气味〕苦,寒,无毒。(夹注略)

〔主治〕血渴,产后渴,生研末,米饮服二钱,立愈(士良)。止霍乱大明。清心去热(时珍)。(统出志)。

〔附方〕(略)

莲蕊须

〔释名〕佛座须。(夹注略)

〔气味〕甘涩,温,无毒。(夹注略)

〔主治〕清心通肾,固精气,乌须发,悦颜色,益血,止血崩吐血(时珍)。

〔发明〕(略)

〔附方〕(略)

莲花

〔释名〕芙蓉(古注今) 芙蕖(同上) 水华。

〔气味〕苦甘,温,无毒。(夹注略)

〔主治〕镇心益色,驻颜身轻(大明)。(下略)

〔附方〕(略)

莲房

〔释名〕莲蓬壳(陈者久良)。

〔气味〕苦涩,温,无毒。

〔主治〕破血(孟诜),治血胀腹痛,及产后胎衣不下,酒煮服之,水煮服之,解野菌毒(藏器)。上血崩下血溺血(时珍)。

〔发明〕(略)

〔附方〕(略)

荷叶

〔释名〕嫩者荷钱(象形),贴水者藕荷(生者藕),出水者芰荷(生者花)。

蒂名荷鼻〔修治〕〔大明曰:〕入药并炙用。

〔气味〕苦,平,无毒。(夹注略)

〔主治〕止渴,落胞破血,治产后口干,心肺躁烦(大明)。治血胀腹痛,产后胎衣不下,酒煮服之。荷鼻,安胎,去恶血,留好血,止血痢,杀菌蕈毒,并煮水服(藏器)。生发元气,裨助脾胃,涩精浊,散瘀血,消水肿痈肿,发痘疮,治吐血咯血衄血,下血溺血血淋,崩中,产后恶血,损伤败血(时珍)。

〔发明〕(略)

〔附方〕(略)

红白莲花(拾遗)。 〔校正〕自草部移入此。

〔集解〕〔藏器曰〕红莲花、白莲花,生西国,胡人将来也。〔时珍曰:〕此不知即莲花否,而功与莲同,以类相从,姑移入此。

〔气味〕甘,平,无毒。

〔主治〕久服令人好颜色,变白却老(藏器)。

抄《本草纲目》到此为止。

你看,莲花简直浑身是宝,全身无一处不能为药用,在药用植物中仅此一种。它治的病也是多种多样的。吐火罗文B残卷中,它之所以频频出现,良有以也。

至于其他那一些常见的药品,同于阗文和梵文药方差不多,我不一一同中国对比了。

新疆三种文字的三部医典,主要是药方,就论述到这里。其他古代文字估计也都会有类似的医典,只是我目前还没能看到,现在只能存而不论了。

这三部医典的意义和价值极其重大。这一点我在上面论述于阗文医典时已经略有所论列,现在不再重复。近几年以来,我曾经过深思熟虑,多次讲到东西两大文化体系的关系问题。二者之间有共同之处,有经常的交流。但也有其不同之处。其所以不同,根基在于思维方式之不同:东方综合,而西方分析。这种根本的不同无处不有所表现。专就医药而论,西方医士利用其分析方法,查出病源,用药往往是单打一;用药数量往往只是一味,针对所患之病,以此治之。而在东方则使用综合的用药方法,不是一味,而是多味,有时多到十几二十味。这样会更符合实际情况。盖人体组织极为复杂,患病也往往极其复杂,病的界限有模糊性,不能泾渭分明。药味增多,所治之病也增多,有主有从,有君有臣,其命中率是多方面的,治愈的可能也就扩大。中国有一句俗话:“药方里少不了甘草。”甘草,英文是licorise root,它本身就是一味药,同时还兼有解毒的作用。万一药方中用错了药,有甘草在,则可以解之。西方药方中似无甘草,也许多是因为得不到的缘故。

以上的话说得远了一点,现在仍回头来讲新疆三部药方的重要意义和价值。这三部书对研究中国内地的汉族医学同古代新疆医学的关系有重要作用,对探讨中西医学比较研究,也有重要作用。可惜以我浅陋还没有读到中西比较医学的文章。这一门学问好像也还没有建立起来。

二 甘蔗的种植

新疆雪峰插天,沙漠辽阔,地理条件和气候条件都不宜于甘蔗的种植。但是,根据古籍记载,新疆确能种植甘蔗。

《太平寰宇记》卷一八一疏勒国,文渊阁《四库全书》四七〇—六七四:

土俗物产

土多稻、粟、甘蔗、麦、铁、绵、雌黄。

更多的出处,没有找到。虽是孤证,必有依据,新疆能够生产甘蔗,恐怕是一个事实。

最后,我还想对这一章做两个简单的补充,事情无关大局,但却具有极有意义的启发性:

1.在延边大学出版社出版的阮明道主编的《西域地理图说注》(1992年),第104页,有“看啻”这样一个字,指一种糖。这让我立即想到了梵文khaṇḍaka这个字,意思是“块糖”、“方糖”,英文lump-sugar。这个字经过波斯文和阿拉伯文的中介,辗转传入欧洲语言,英文的candy(冰糖,水果糖)即由此字衍变而出,德、法、西、意、俄等语言均有此字。新疆突厥语系中的这个“看啻”,必与此有关。传播的途径还有待于探索。

2.日本学者池田温《中国古代籍帐研究》中有一段文字:

唐天宝二年(743年)交河郡市估案 交河郡都督府之印 301砂糖壹两 上直钱拾贰文 次拾文 下玖文

砂糖作为商品在市场上出卖。交河在新疆。

注释:

〔1〕 With Translation and Vocabulary edited by Sten Konow,Avhandlinger Utgitt ov Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo Ⅱ Hist.-Filos.Klasse 1940, No.4 Oslo I Kommisjon hos Jacob Dybwad,1941.

〔2〕 Nāgarī Transcript, Romanized Transliteration, and English Translation with Notes ed.by A.F.Rud.Hoernle, Calcutta 1893-1912 (Archaeological Survey of India, vol.XXII.). Introduction auch abgedruckt in Ind.Ant.42, 1913; 43, 1914 Appendix. Cf. M. Winternitz, Geschichte der lndischen Litteratur, 3.Band, Leipzig / C. F. Amelangs Verlag, 1922, S.344, Anm.2.

〔3〕 Librairie d'Amêrique et d'Orient Adrien-Maisonneuve Paris 1948.

〔4〕 India Office Library Ch.Ⅱ002, Ch.Ⅱ003, Ch.00274.Reproduced in facsimile with an Introduction, Copenhagen 1930.

〔5〕 参阅R.E.Emmerick, Contributions to the Study of the Jīvaka-Pustaka, BSOAS, University of London, vol.XLII.Part 2.1979.此文和Emmerick教授的许多篇研究Ravigupta的Siddhasāra的论文,都是我的学生钱文忠不远数千里从上海寄来的。这对我目前的研究工作有极大的帮助,感谢他的隆情厚谊。

〔6〕 皆为计量名称,类似这样的词儿,还有不少,颇为错综复杂,它们之间的关系,请参阅注〔4〕所引Emmerick的论文。

〔7〕 直译药方原文。

〔8〕 《本草纲目》,1988年,中国书店影印。

〔9〕 《本草纲目》文辞过繁,今后抄录,仅择其与我的研究有关者,余皆从略,不再注明页数、行数。

〔10〕 意思是“白石头”。

〔11〕 一种蔗种的名称。

〔12〕 以上三字皆为蔗种名称。

〔13〕 原文作Saccharum spontaneum,误,参阅p.134(582)。

〔14〕 Rudolf Hoernle, Facsimile reproduction of Weber mss., Part IX and Macaney mss., set I, with Roman transliteration and indexes, J.As.Soc.Bengal, vol.LXX,part I, extra number 1.1901-reprint:Calcutta, 1902.

〔15〕 p.135,glossaire(索引):śakkar(=śarkara-forme prākrite sakkar-)。

〔16〕 参阅上面注〔12〕。