染色体的完整性与连续性

染色体的完整性或其在前后各世代间的连续性,对于染色体理论也是重要的。细胞学家公认,当染色体在原生质内游离出来的时候,它们经历了细胞的整个分裂时期而依然保持完整,不过当它们吸收液汁,联合组成静止核时,它们的存在便无法认出来了。但是采用间接方法,对于静止期内染色体的情况已经可能找到一些证据。

在每次细胞分裂以后,染色体化为液泡,联合形成新的静止核。它们形成了新核内的各个分隔开的小泡,这时还能够追踪一些时候。以后,染色体失去了受染的性能,再不能被分辨出来。到染色体快要再度重现的时候,又可以看到囊状小体。这项事实如果还不能证实,至少是提示了:静止期内的染色体仍然是占有它们的原来位置的。

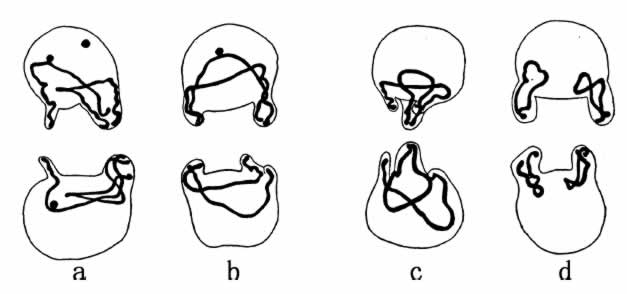

据Boveri的研究:当蛔虫卵子分裂时,同一对的两条子染色体按照同一方式分离开来,并且往往显出特殊的形状(图25)。当子细胞下次分裂,而子细胞的染色体快要再度出现时,染色体在细胞内依然有着类似的排列。结论是清楚的。各该染色体在静止核内仍然维持其入核时所具有的形状。这项证据支持下一论点:染色体并没有先化为溶液、然后再度形成,而是始终保持它们的完整性。

图25 蛔虫的四对子细胞(上下两头)的细胞核内,子染色体在静止核中出现时的位置(仿Boveri)

最后,又有这样的情况:由于染色体数目加倍,或者由于染色体数目不同的两种生物的杂交,引起了染色体数目的增加。每类染色体可以有三、四条之多,并且一般能在以后所有的分裂中维持同样的数值。

总的说来,细胞学证据虽然不会完全证实染色体在其历史中的完整性,但至少是有利于这项观点的。

但是,对于上文必须加上一项重要的限制:遗传学证据明显地证明,在同对的两条染色体上,若干部分有时发生有秩序的交换。是否有细胞学证据来启示这种交换呢?在这一点上,问题就多了一些。