第十一讲

一、视觉观念的独立;界线的影响

现在,我们已经在一定程度上详尽地表明了心理如何在一个平面上按空间顺序安排视觉印象(visual impressions)。但是,我们关于视野形成(formation of the field of vision)的了解,无论在外部物体的性质,抑或在我们自己身体的可见部分的性质方面,均没有为我们提供任何观念(idea)。这些印象尽管在空间上作了配置,但尚未被带入到那些关系之中[依靠这些关系,那些印象被安排成独立的观念(separate ideas),每一个观念被理解成一种明确的空间形式]。那么,这种独立是如何产生的?我们如何从排列在一起的无法区分或区别的物体的空间知觉过渡到空间上独立的物体的观念?

首先,显然是物体的界线(boundary lies)将各个物体彼此分离,并进一步将单一物体分成各个部分。物体的界线为凝视着的眼睛提供了明确的休息处(resting place)。无论何时,当我们面对突然呈现的一系列物体时,我们的眼睛总是为最鲜明的物体界线所吸引。于是,我们的眼睛首先了解物体的大致轮廓,然后再逐步过渡到物体各组成部分的细微外形(delineations)。界线对眼睛的运动和凝视的影响可以通过实验而容易地加以验证。例如,我们在一块白色的屏幕上悬挂一些粗细不等的垂直黑线,然后让一名观察者通过一根管子注视这块白色的屏幕,务必使所有的线条都落入他的视野范围之内。假定观察者事先对这些黑线的安排以及线条的性质一无所知,那么一旦有人询问他时,他将肯定会讲他首先见到的是最粗的那根线条,然后才是其他的线条,大部分顺序是按照线条的特征被观察者意识到的先后而定。稍加注意便会使观察者发现,当他通过管子进行观察时,最初眼睛由于一种机械的必然性(mechanical necessity)而转向视野中最鲜明的轮廓,接着,在清楚地理解了这一轮廓以后,眼睛便按照其他物体的吸引顺序而相继地指向它们。如果黑线条悬挂在不同的距离上,那么这种顺序将保持不变,当然,必须对线条的悬挂距离对线条粗细的影响加以考虑。如果同样粗细的两根线条悬挂在可见的相邻距离之内,那么靠近视线的一根线条将首先被感知。但是,如果黑线条粗细不等,那么首先被看见的那根线条将对眼睛产生更强烈的影响。由此可见,在我们视野内出现的界线,一方面决定了眼睛的运动——界线的映像(image)被带入最清晰的视觉场所——另一方面则决定了眼睛里的那种过程。依靠这种过程,眼睛适应于所看到的物体的距离。这种适应相邻物体的内部过程(internal process)也是一种由感觉参与的肌肉运动(muscular movement)。感觉提供了对适应量的测量:我们正在注视的物体离我们越近,那么在眼内肌肉的作用下晶状体的凸度也越大。

眼睛凝视各个独特地点(points)和界线的倾向只能用类似于反射活动(reflex action)涉及的那种机制(mechanism)来解释。眼球运动的关系和眼部肌肉适应于界线或地点的关系只不过是从一开始就存在于眼中的反射的进一步发展而已。看来,这确实是一个有道理的假设。在婴儿生命的最初几天里,光线印象(light-impressions)均产生了眼睛的运动,这种眼睛的运动把映像带入到最清晰的视觉场所。但是,由于视网膜(retina)连续受到均匀的漫射光(diffused light)的影响,结果使那种与众不同而且有明确界限的印象从这种不明确的乱七八糟的光线印象中独立出来,从而形成一种特定的刺激,也就是跟它周围均匀的环境十分不同的刺激。眼睛转向这样一种刺激:当若干刺激都呈现时,眼睛便相继转向每一种刺激——在每一种情形里,凝视的顺序是由强度(intensity)决定的,也就是说,是由每一种刺激与它的周围环境不同的程度决定的。甚至当感觉获得了充分发展以后,视觉理解(visual apprehension)仍然以反射运动所特有的机械必然性发生着。尽管我们可以自觉地抵制这种强制性影响,但是每当一种印象的意外性(unexpectedness)或某种其他的特殊原因使得一个意志活动变得不可能时,我们仍然无法摆脱这种强制性的影响。

界线和地点的影响也由于第三个因素而发生变化,这个因素有赖于像物体运动那样的同样条件,并且像物体运动的方式那样运作。随着物体的运动,界线之间的相对位置发生改变,而且对正在感知的被试来说它们的相对位置也发生改变。由于每一个物体通过界线与它周围环境发生显著区别,并形成一个永久性的整体,无论它的环境怎样变化,它仍然成为一个可以借此形成观念的物体。如果静止的物体被理解成一些相似的单位(units),那仅仅是因为这种限定的特征指向一种与其环境的分离,就像在每一种运动情形中即时观察的物体一样。用这种方法从最初的视野中获得一系列独立的观念,通过运动和界线的中介(这是由正在感知的被试的身体首先采纳的场所),它们的永久性给了这个物体超越其他一切物体的偏爱——而且除此以外,作为一切感觉和知觉的基础,它为整个外部世界的空间安排提供了关系的中心。

二、深度概念

于是,人们可以理解,视觉开始以空间上独立或分离的形式理解各种物体,通过物体位置的变化和界线的相应变化而感知物体。对于这种物体的空间分离的另一种动机(motive)存在于它们对离开眼睛不同距离的空间地点的参照(reference)上。甚至在充分发展的视觉中,我们也可以表明空间深度的观念(idea of spatial depth)是如何产生的,因为这种观念相对而言是较晚产生的。这种情况在先天性盲人后来通过外科手术恢复视力的经历中得到了结论性的证明。在这些例子中,我们发现先天性盲人依靠微光(light-shimmer)的帮助(那种微光对盲人来说是始终存在着的)而获得了某种定向能力(power-orientation)。但是,他们对距离仍毫无认识。遥远的物体常常被认为就在附近,结果使患者在接触这些遥远的物体时经常扑空。我们可以在孩子出生后的头几个月里观察到同样的现象:婴孩会伸出手去抓月亮,或者在三层楼的窗户中伸出手去抓楼下马路上他所见到的物体。

深度观念的发展主要受制于眼的运动(ocular movements)。我们让自己的眼睛从较近的物体移向远方,眼睛的这种由近及远的路线为我们提供了一种我们连续注视着的物体的距离测量。这是因为,一种运动感觉(movement-sensation)是与每一种运动相联系的,随着运动程度的增加,运动感觉的强度也增强。当物体的相对距离被测量时,它们当然不必互相遮掩。而且,不仅如此,它们的基面(bases)还必须看得见。如果情形不是如此,那么我们便可以充分估计离我们不同距离的物体,如同它们一个紧挨着另一个的情境一样。你可以通过以下实验使自己相信这一点:你将一张小纸片遮住眼睛的下半部,从而遮掩了你所注视的物体的下半部分。如果物体之间距离的差异甚小,那么它们一般地被看做处于同样的距离;如果物体之间距离的差异甚大,那么你确实会注意到一个物体近一些,另一个物体则远一些,但是你对它们之间的距离却没有任何近似的观念。你在这些例子中终于注意到距离的差别是由于你的眼睛适应了远和近。由于这种适应也有赖于肌肉运动,所以我们对伴随肌肉感觉的眼睛的聚焦有一个大体的测量。与此同时,我们显然不大习惯于注意这种机制。通常,我们并不把它用于测量,而是利用眼球的运动,因为眼球运动更精确,范围也大得多。

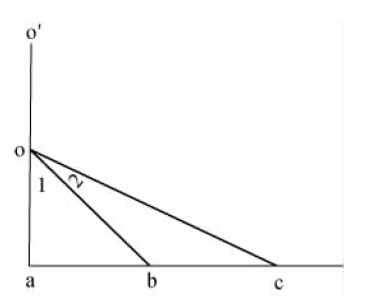

当我们的眼睛从一个物体的基面移向另一个物体的基面时,我们通常是从较近的物体开始的。如果我们想估计任何一个物体与我们之间的整个距离,我们便从自己的足下开始。因此,一个人的脚是用来测量距离的最原始的和最天然的单位,脚的长度是产生自我们自身的第一个空间距离。现在,当我们的视线从较近物体移向较远物体时,我们的双眼也自下而上地移动着。假定我们站在图24的a点上,一只眼睛(o)相继指向越来越远的物体b、c等地点。在这一过程中,眼睛向上转动;视轴(visual axis)从一个垂直向下的位置逐步朝着水平方向移动,直到最终当物体十分遥远时,眼睛便完全处于水平位置。这种运动并不仅仅限于眼睛,头部也在移动,尤其是当物体就在我们眼下时,这样一来它就帮助了眼睛的运动。对于这些头部运动,我们可以再次用运动感觉进行测量;结果仍然相同,使凝视的眼睛从一点移向另一点的运动产生了。

图24

由于在这些运动中,头部和眼睛都自下而上地转动,因此远的物体看来比近的物体更高些,形成我们视野边界的地平线与我们眼睛处在同样的高度上。如果地球是一个完美的平面,我们便应当想象我们都站在一块凹地里面;周围的景象看来均匀地上升至地平线上。当然,这种现象由于地球表面的不平坦而以各种方式改变着,而且也有可能是由地球的球状引起的。再有一个原因是,客观上相等的距离不大需要眼睛运动,物体离我们距离越远,它们看上去似乎彼此贴近,而物体离我们距离越近,情况就相反。结果,在前一例子中(即物体离我们更远时),我们往往难以辨明距离的差别。而在后一例子中(即物体离我们较近时),这种距离的差别是一目了然的。如果你注视一下图24的角1和角2(它们分别对着等距离线段ab和bc),你便会发现这两个角(它们提供了眼睛运动幅度的直接测量)变得越来越小,最终完全消失。但是,如果我们注视更高的位置,也就是说我们的眼睛移到了o′,这时我们的视野立即得到扩展,同时相隔较远的距离也变得清晰可见(原先这些相隔较远的距离是处在我们视野以外的)。另一方面,相隔较近的距离也比先前相对来说显得更小一些。所以,如果我们爬上山顶,或者乘坐气球升临空中,这时所有的物体,不管是远的还是近的,显得离我们更近了。离观察者不同距离的物体,不仅用它们基面的相对位置来表现距离的差别,而且还用一系列其他特征来表现距离的差别。原先,这些其他特征只有当它们与根据眼睛运动进行距离判断相联系时才加以利用,但是后来这些其他特征可能成为独立的距离标志。在这组独立的距离标志中,主要的标志是由物体投射的阴影(shadows)。物体阴影的方向和大小既有赖于与物体有关的光源位置,也有赖于与观察者视点(point of view)有关的物体位置。由此可见,距离的增加意味着界线清晰度的逐步下降。一件物体的距离越远,它的颜色就越淡,而且物体的颜色还要随着大气层光的吸收而在质量上起变化。所有这些因素结合在一起,构成绘画中透视的(perspective)组成部分,从而使美术家能够用轮廓、光线、阴影和色调的恰当分配,在平面上产生具有实际三维关系的错觉(illusion)。

当距离十分大时,一些物体的形式大小(apparent magnitude)开始作为进一步的因素而起作用。它在我们比较相当遥远的物体时提供最为明显的测量标准,而且在上述透视因素(factors of perspective)不存在的情况下,成为用第三维度(third dimension)估计距离的唯一标准。如果我们把距离10英尺(注:1英尺=0.3048米)以外的一棵树与距离100英尺以外的另一棵树作比较,即使我们知道两棵树实际上相等,但是前者仍然显得大些。在知觉中直接提供的一件物体的大小,我们称之为“形式大小”。无论何时,当我们从反复的体验中已经习得了一件物体的实际大小时,该物体的形式大小(apparent size)便被用作它与我们距离的一种测量。这种情况就我们这方而言并非一种反射活动的结果——因为反射活动决不包含在知觉过程中——而是由于距离观念与印象直接联合(association)的结果。然而,这种观念的发展是有赖于经验的;因此,我们必须把它本身解释成在已知实际大小的物体距离和该物体形式大小之间联合的结果。从远处走来的一个人的形式大小将会直接激起关于该人距离的观念,因为在先前许多事例中我们已经将这种特定的距离观念同这种特定大小联合起来了,其方法是通过直接提供的其他特征,尤其是将眼睛从自己的脚下移向他的脚下,从而使我们把那人离我们的特定距离与他的特定大小联合起来。

三、物体的大小和距离之间的关系

一个物体的形式大小和该物体在视网膜上形成的映像大小通常被认为是直接成比例的。支持这种观点的明显理由是,两者都随着距离的增加而缩小,而且很清楚,视网膜上映像的大小肯定是我们形成一个物体形式大小的任何一种观念的主要条件。如果有人从远处向我们走来,他在我们的视网膜上产生的映像和他的形式大小(也就是我们在观念中归属于他的那个尺寸)同时增加。但是,由于这种形式大小的观念是众多联合的产物,其中有些联合的性质颇为复杂,因此我们不该期望发现这两种数值之间的任何一种恒定关系——也就是视网膜映像的数值(生理的)和观念数值(心理的)之间的恒定关系。这一假设为实验所进一步证实。因为我们发现,虽然视网膜上映像的大小保持恒定,或者说通过对物体界线的视觉画线而形成的视角大小保持恒定,可是物体的形式大小可能异乎寻常地不同,它是由进入联合的其他因素决定的。在这些因素当中,首要的因素是由物体其他特征提示的距离观念,处于第二位的因素才是相似物体的大小观念。

我们观察位于同样距离的同一物体,但该物体有时看上去大些,有时则小些,对此最引人注目的例子是太阳和月亮。在太阳远离地球的这段距离之内,太阳给我们的大小映像在早中晚三个时间里没有什么不同;太阳的大小在白天也一直保持相同。但是,当太阳位于天顶时,确实比起它在地平线上刚刚升起或落下时看来要小一些。这可以用下述方式加以解释:我们形成了关于太阳距离的明确观念,尽管这一观念与事实相距甚远。对于我们的眼睛来说,天空是弓形的,它在地平线上与地球相接,并与最近的山顶或最近的市镇塔顶相连。为了形成太阳位于天顶处的距离观念,我们至多只有一座塔或一座山作为衡量的标准;可是,为了获得地平线距离的观念,我们却利用了我们视野范围内的每一件物体。在我们自己和地平线之间可以见到大量的树木、田地、村庄和市镇,包含着如此众多物体的一段距离肯定是很长的。于是,我们开始想象地平线要比天顶的距离长得多;与地球相接的天穹并不是弓形,而是很像凸起的钟表表面。但是,如果我们注视的物体,不论远近,在我们视网膜上产生的映像是同样大小的话,那么所注视的物体大小在这两种情形里肯定会有所不同。较远的物体之所以看来实际上更大些,正是因为该物体和较近的物体看上去一样大的缘故。这好比一个站在教堂顶上的人要是看上去与我们身边的人一样大,那么我们不得不想象前者肯定是个巨人了。在我们形成一个物体大小的观念之前,我们总是考虑我们看见该物体时的距离。可是,我们经常错误地估计距离。尽管我们可能已经上百次地使自己相信犯了这种错误,但是我们仍然无法使我们的知觉摆脱这种错误,因为引起这种错误的联合是如此的稳定。我们关于太阳大小的知觉在于两种错误的观念:首先,我们假设太阳离我们眼睛的距离并不比最近的山峰或附近教堂的尖顶更远一些;其次,我们想象太阳有时离我们近些,有时离我们远些,这要依照太阳位于天顶或接近地平线而定。我们无须成为天文学家或者物理学家便能知道这两种观念都是错误的。但是,尽管我们可能充分地了解了这一点,尽管我们肯定太阳离我们的距离不会一会儿大一会儿小,我们仍然会犯同样的错误——我们中间的天文学家和物理学家同我们是半斤八两。

因此,我们关于物体的知觉总是有赖于它们的距离;可是并不有赖于它们的实际距离,而是有赖于我们所想象的物体距离。如果我们真的能够得到关于太阳和月亮的实际距离的知觉,那么太阳和月亮对于我们来说将会显得无穷之大。另一方面,当我们尽最大努力把太阳和月亮想象成距我们十分接近时,它们又会显得比通常的更小一些。例如,如果我们通过一根管子窥视月亮,或者从手指合拢的缝隙间观看月亮,我们只见到月亮所在的那部分天空,月亮的大小也不会超过半个克朗(注:crown,英国旧制5先令硬币——译注),可是一般看来月亮大约有盘子那么大小。对这一事实的简单解释是,我们现在并没有把月亮定位在树林背后的某个地方(树林占据了我们正常视野的前景部分),而是把月亮定位在管子后面的某个地方,或者手指合拢后面的某个地方。同样,当我们用普通望远镜观察月亮时,月亮看上去较小,不比通常见到的更大,尽管望远镜把东西放大了,而且我们可以在望远镜的帮助下看到月亮表面上的一些东西,这些东西是肉眼看不见的。这也是因为月亮并未定位在某个距离上,而是定位在望远镜的另一端。同样的情形发生在当我们把望远镜指向远处的山峰时:我们可以十分清楚地见到山峰的轮廓;我们还可以观察到肉眼无法辨明的一些细节。然而,我们注意到,从总体上说,山峰看上去并不是放大了,而是缩小了。在这些事例中,月亮的视网膜映像大小和山峰的视网膜映像大小都增大了,而我们见到的物体本身却变小了。

但是,我们尚未完成我们在此提及的影响的解释。如果我们注视站在塔顶上的一个人,他看起来不会像我们根据他的距离所想象的那么小。当我们注视对面墙上的镜子时,我们可以相当精确地估计镜子的距离。如果我们将镜子在视网膜上的映像大小跟其他物体和较近物体的映像大小作比较,我们便会发现,我们把镜子看得比实际上应该看的要大一些。很清楚,我们已知一个人的大小和镜子的大小这一事实在这里具有重要意义。我们无数次地看到身边的人,因此我们肯定知道一个人决不会只有1毫米那么高,客厅里的镜子也绝不会只有2平方厘米那么大。这种经验对我们的知觉产生了影响,而且对我们的观念进行了修正,要不然我们本该形成关于我们正在注视着的物体距离的观念的。但是,正如你们知道的那样,这种修正是不完整的:站在屋顶上的人看起来要比站在我们身旁的人小得多,离我们20英尺以外挂在墙上的那面镜子比起我们直接站到它面前时要略为小一点。在下述两种事实之间存在着冲突。一种事实是,我们见到的物体在一定距离以外,因而看上去一定会较小些;另一种事实是,我们熟知物体的真正大小。事实上,在这一冲突中两种事实都是正确的。但是,由于不可能同时认可两种矛盾的主张,我们只好效法那位十分高明的法官的例子了:法官在判决涉及金钱的诉讼时,往往在诉讼的双方之间将金额一分为二。

由此可见,我们的知觉只能确定物体的真正大小,而这种真正的大小实际上是我们大家都知道的,这种知识必须来自直接的和通常是反复的体验。尽管我们能够确信月亮与一只盘子比起来简直大得无法测量,但是我们仍然不会把月亮看得稍大一点。我们相信放大镜不会使看到的物体实际上在变大;然而,物体仍继续在我们的视野里变大。面对中午的太阳,我们可以肯定它不会比早晨的太阳更小,但是当我们注视中午的太阳时,它却显得小些。视觉需要用一种颇为不同的方法才能被信服。其他人的武断、猜测或估计在决定我们的知觉时不会产生任何影响,只有一遍又一遍地重复观念联合才会在决定我们的知觉时产生影响。因此,孤立的经验不会在我们的心理上留下任何印象。从我的房间窗口可以直接望见邻近的教堂塔顶。教堂上面的大钟看来跟悬挂在我墙壁上的那只中等大小的时钟差不多一样大。塔尖上的圆球看来也和旗杆顶上的圆球一样大小。刚才教堂上的大钟钟面和塔尖上的圆球都被工人卸下来进行维修,就放在马路上。使我惊讶的是,我看到前者像教堂的门一样大,而后者也有货车的轮子一般大。现在这两样东西又回到了它们的原处,在我看来又像以前那么大了,尽管我已经知道它们的真正大小。站在屋顶上的工人看上去并没有比他实际的身材小得多,因为我已经无数次地观察过我的同胞们的身材大小了。但是,塔尖上的圆球和教堂上的大钟却不是日常经验的物件。旗杆顶上的圆球和墙上的时钟倒是较为熟悉的东西。因此,我把塔尖上的装饰球认作旗杆顶上的圆球,并把教堂上的大钟认作墙上的时钟了。甚至这种观念看来也有点夸张,如果我把这些东西跟直接位于我四周的那些东西相比较的话。如果我将大头针和手表放在离开眼睛稍远一点的距离,那么我便能用一枚大头针的针头遮住塔尖上的球饰,用我的手表遮住教堂上的大钟。如果不是因为在塔尖上安置一只手表并用大头针的针头作为装饰球太不可能的话,我也许应当想象实际情况便该如此了。

接着,我们发现,我们对空间事物的知觉是特别多变的;它受到若干影响的制约,这些影响并非来自事物本身;我们还考虑了物体的形式大小,它们离我们的距离,最后,我们还考虑了在其他联结中我们对同样的或相似的物体的经验。那么,我们怎样才能断定我们的知觉是由外在的事物所决定的呢?所有这些影响无法在事物中找到,却可以在我们自己身上找到。我们无意识地和不明智地改变了这一现象,根据那些已经存在于意识中,并随时准备形成联合的观念要素(ideational elements)去改变这一现象。我们知觉世界的这种变异性(variability)主要有赖于“深度观念”(idea of depth),这种深度观念为视野的空间安排提供了它离观察者不同距离时被理解的特性(property)。这样一种特性必然为主观地和客观地影响我们的空间观念开辟一个广阔的天地。

但是,在这些影响的运作之下,按照空间距离安排事物肯定会存在不完善的现象,而且也无法进行精确的测量,我们不要忘记只有通过精确的测量我们才能为我们的观念世界获得一种最终的形式。由于把空间中不同距离的各种事物作为参照,知觉世界才位于我们自身以外,而且分化成无穷的多样性内容。虽然我们归于外部物体的空间关系可能常常是不完整的和具有欺骗性的,但是在引进那些关系时仍然采取了决定性的步骤。我们的感知活动始终起着作用,以便努力完善我们的观念。它为我们提供新的观念类别,并在那些已经获得的观念里纠正最为严重的错误。所有感觉都在这一运作中合作,每一种感觉对其他感觉进行修正和补充。但是,主要是两个并列的视觉器官的共同活动,我们把我们的观念发展主要归功于它们。没有任何其他的器官能够像两只眼睛那样直接补充和纠正彼此的知觉,从而提供如此巨大的冲动,以便各个独立的知觉融合成一个单一的观念。