第二篇 证明

地球物理学的论证——地质学的论证——古生物学和生物学的论证——古气候学的论证——大地测量学的论证

犬颌兽复原图。

第3章 地球物理学的论证

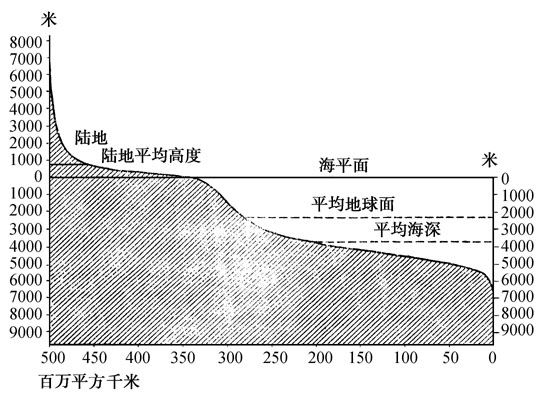

地表高程的统计,得出了一个引人注目的结果,即地球表面存在着两个最大频率的高程,而这两者之间的其他高程则很有限。上面一个高程相当于大陆基台,下面一个高程为深海底。如果把地球表面按平方千米分割,并按其海拔高度系统排列起来,我们就会得出众所周知的所谓等高曲线图(第4图)。这个图十分清楚地表示出了这两级高程。根据瓦格纳的最新计算 [1] ,各级高程的频率可按数字排列如下:

第4图 地球表面的等高曲线(克留梅尔)

第5图 两个频率最大的高程

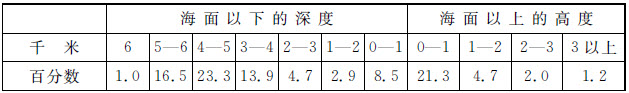

用另一个较旧的方法,即用特拉贝尔特的曲线表(第5图),则这个系列表现得更为明显 [2] 。他以100米为分级单位,故其频率百分比仅为上表的1/10。根据第5图所示,两个最大频率高程分别位于海面下4,700米和海面上100米处。

这些数字引起人们注意到一个事实,即深海测量的新材料愈多,表示出从大陆棚向深海倾斜的坡度愈陡。拿一幅旧海深图和格罗尔(Groll)的最新海洋图 [3] 比较一下,就更为突出。例如,在1911年特拉贝尔特计算出海深1—2千米的高程所占面积为4%,2—3千米的高程占6.5%。瓦格纳根据格罗尔的图得出的数字则分别为2.9%(1—2千米高程级)和4.7%(2—3千米高程级)。这样看来,将来新材料增加后,会看到最大频率的两个高程级比目前有更大的分异。

在整个地球物理学中,我们再也找不出比这更为明显而正确的规律,这就是地球上存在着两个交替并列的特殊的高度平面;一个代表着大陆,一个代表着洋底。这个已为人们所熟知了至少50年的规律,竟没有人曾经试图去解释,这实在是非常令人惊异的。只有索格尔在他和大陆漂移学说的争论中,试图以升降作用进行过解释,而这个解释却是立足在错误的观点上的。W.索格尔认为:只要有一个平衡存在,只要有一定的物理原因,其升降变化就可能产生两个不同的最大频率面 [4] 。其实不然,这种频率应当只受高斯(Gauss)的误差律所控制,其过程大致如第5图上的虚线所示,距平衡面愈远,其频率必然愈小。因此,只应该有一个最大频率存在于平均高度(-2,450米)的范围内。但我们看到的最大频率值不是一个,而是两个。这两个值都具有和误差律一样的过程曲线。这样,我们就不得不得出结论:地球外壳存在着两个未经变化的原始平衡面,且必定是由于地壳存在着两个不同的层——大陆和洋底所致。夸张些说,它们就像水和水上的冰块一样。对于这样一个简单的推论,我们竟花费了那样漫长的时间才认识到,后代的人一定会感到奇怪的。第6图是根据这个新观点表示一个大陆边缘的垂直剖面图解。

第6图 大陆边缘的图解剖面(A)

这里必须小心,不要把这个新观点中关于洋底的性质夸大了。当我们把大陆与桌状冰山作对比时,一定会想到在冰山之间的海面上可能再有新的冰块漂来,并且冰山的小碎块会从冰山的上缘脱落离开,或从冰山的深沉基部从水中浮升出来,它们仍然会漂浮在海水表面上。同样的情况也会发生在洋底的许多地方。据重力测量所示,岛屿往往是大陆的较大碎块,其基部深沉洋底以下50—70千米。它们可以和非桌状的冰山相比拟。

虽然,两个最大频率值的论据足以充分证明第6图所示的见解,但是也许还有人要问:这一见解是否与地球物理学上的其他研究成果相符合呢?

显然,海洋重力测量的结果也和上述的最大频率高程一样,是和我们的学说符合的。根据重力测定,可知洋底的最外层岩层是较薄的,虽然不是完全缺失。这说明洋底下面的岩石要比陆地下面的岩石重。这个问题自不需再多说。

在地磁的研究方面,引起著者注意的是尼波耳德特(A.Nippoldt)的观点。他认为大洋底很可能是由比大陆含铁更多、磁性更强的物质组成的。这个见解在对于亨利·威尔特(Henry wilde)的地球磁体模型的讨论 [5] 中,受到重视。威尔特在模型的海洋部分上盖上铁板,以期望求得相当于地磁的磁力分布。鲁克尔(A.W.Rücker)描述其事如下:“威尔特先生设计了一个很好的地球磁体模型,它既有能表示地球整体磁力的第一磁场的装置,又用受感应而磁化的铁片放在模型表面的海洋部分来表示第二磁场的作用……威尔特先生特别着重把铁片覆盖在海洋上。” [6] 拉克洛特(Raclot)最近也肯定认为威尔特的实验确能很好地表示地磁分布的一般情况 [7] 。可是,直到现在,我们还不能从地磁的观测来计算出大陆与海洋的差别,这显然是这种差别被另一种成因不明的更大的扰动所超过了的缘故。这个扰动和大陆的分布不发生关系,并且从它的周年变化的极不稳定性看来,显然也不可能有任何关系。但无论如何,根据专家施米特(A.Schmidt)的看法,地磁研究的成果与大洋底是由含铁更多的岩石所组成的说法决没有什么相抵触的地方,虽然施米特对威尔特的实验的可靠性还有所保留。一般都认为,地球硅铝层内的含铁量随着深度的增加而增多,并且认为地球内部主要是由铁所组成的。那么,我们这里所指的含铁量较少的岩层当然为地壳深处的岩层。通常,磁性遇赤热温度而消失。按一般地温增加率 [8] ,这种赤热温度在地下15—20千米处即可达到。这样,大洋底的强磁性必然发生在最上层。这一点和我们所说的大洋底完全没有弱磁性物质的假定看来是极为一致的。

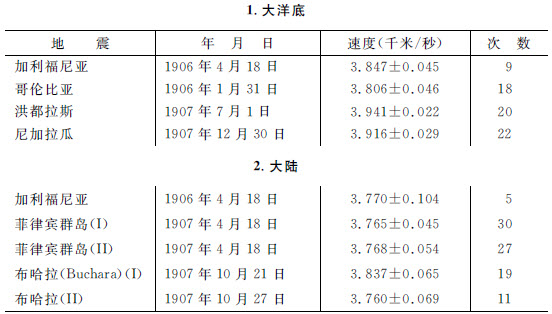

从地震学的研究上,我们的学说也站得住。塔姆斯(E.Tams)曾经把通过大陆的地震表面波的传播速度和通过大洋底的速度作过对比 [9] ,得出了下列的数值:

从上表可知,即使个别的数值有时雷同,但平均来说,则可以看出其间存在着颇大的差异:通过大洋底传播的速度大约比通过大陆的速度要大0.1千米/秒。这和根据火山熔岩的物理性质而在理论上推算出来的预期数值相符。

另一方面,E.塔姆斯还尽量收集许多地震观测资料,从38次太平洋地震速度值中得到平均值为3.897±0.028千米/秒,从45次欧亚大陆或美洲的地震速度值中得出平均值为3.801±0.029千米/秒。这和上述数值几乎完全一样。

安根哈伊斯特(G.Angenheister) [10] 近来也曾研究过大洋盆地与大陆块间的震速差异。他利用了一系列的太平洋地震资料,同时试图把两种表面波区别开来(塔姆斯没有加以区别)。虽然他所根据的资料不多,却得出了较大的数字:“主波的速度在太平洋底比在亚洲大陆底要大21%—26%……前波P与后波S的传播时间 [11] 在太平洋底(当焦距为6°时)分别比在欧洲大陆底要小13及25秒。这就等于说,在大洋底S波的速度要比大陆大18%……前波的衰减率在太平洋底比在亚洲大陆底为大……尾波周期在太平洋底也比在亚洲大陆底为大……”所有这些差异都证实我们的学说的正确性,即大洋底是由另一种较重的物质所组成的。应该着重指出的是:我们在这里所述及的主要是表面波,因此,这些资料当可作为大洋底完全缺失较轻的最外层岩层的正面证据。

人们自然会问:我们是否有可能直接从大洋底取出这种岩石的标本呢?想用拖网或其他工具把洋底的岩石标本取出海面,在一个长时期内看来还是不可能的。但虽然如此,有一件事是值得注意的,即按克留梅尔的研究 [12] ,用挖泥机取出的标本大部分为火成岩。“主要是浮石……还有玻璃长石、斜长石、角闪石、磁石、火山玻璃以及由火山玻璃分解而成的橙玄玻璃,也发现一些火山熔岩、辉石、安山岩等碎片。”火山岩是以比重较大及含铁成分较大为其特征的,并且一般都认为是出于地壳较深处。苏斯称这些基性岩群(其中主要为玄武岩)为硅镁层,这个词是Sima,以硅和镁的字母代号拼成的,以区别于酸性岩群的硅铝层(Sal);硅铝层的主要代表为片麻岩与花岗岩,组成了大陆的基础 [13] 。著者在和G.普费弗尔作了一次简短的通信后,拟把Sal改写为Sial,以免与拉丁语的盐(Sal)字混淆。从上所述,读者自将得出结论:硅镁层岩群(如在硅铝质大陆块中的喷出岩)原来是位于大陆块下面的,同时组成了大洋底。玄武岩具有一切大洋底构成物质所要求的性质。尤其是它的比重,是与用其他方法计算出来的大陆块的厚度相协调的。

但在这件事上,举述一些更确切的数字出来是有好处的。F.J.海福特和F.R.黑尔茂特曾经用不同的方法计算过大陆块的厚度。F.J.海福特从美国100多处的铅垂线偏差值算出了所谓“均衡面的深度”(即均压面的深度)为114千米,它等同于大陆块底边的深度。F.P.黑尔茂特根据沿海51个岸站的摆的重力测量得出大致相同的数字,为120千米。这种用不同的方法得出的厚度数字如此接近,当然足以提高数值的正确性。但我们却不能认为大陆块到处都具有这个同一的厚度 [14] ,因为这将和均衡说相矛盾。这个厚度在大陆棚下估计要小得多,而在高原区,例如青藏高原,估计要大得多 [15] ,即大致变动在50—300千米之间。

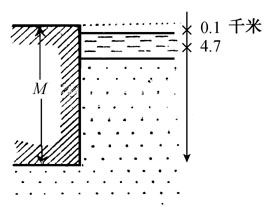

硅铝块的厚度(M)即已知为100千米,即高出大洋底4.8千米,沉陷到硅镁层中的厚度为95.2千米(如第7图所示),我们就可以容易地计算出硅铝质与硅镁质的比重了。均衡的压力存在于大陆块的底面上;这就是说,一个从底部直达表面都具有相同截面面积的柱体,不论其为陆块与洋底,其重量总是相等。如果我们以x代表硅铝层的比重,以y代表硅镁层的比重,并把海水的比重(1.03)也估计在内,则得出下列方程式:

100x=95.2y+4.7×1.03

x=0.952y+0.048

第7图 大陆边缘的图解剖面(B)

由于硅镁质岩石如玄武岩、辉绿岩、暗玢岩、辉长岩、橄榄岩、安山岩、玢岩、闪长岩等一般比重为3.0(很少高至3.3),若y=3.0,则x=2.9。怀特曼·克罗斯(Whitman Cross)与吉尔伯特(G.K.Gilbert)计算了12种标本的平均值,得到片麻岩的比重为2.615,其他观测得出的数字均在2.5—2.7之间。因为硅铝层与硅镁层中岩石的比重是随深度而增加的,而玄武岩位于地壳较深处,片麻岩则位于地壳表层,所以这种微小的差异是容易理解的。当然这一点还没有在数学上得到证明,因为我们还不知道比重随深度而增加的程度。我们只知道:从地震学上的研究,厚约1,500千米的地球硅铝壳,其整体的平均比重为3.4。不管怎样,这个数值是和我们的假说相一致的 [16] 。

最后,我们还必须谈一谈大洋底的平坦性质,这也可以加强我们设想的正确性。人们早就知道,大洋底部在极大范围内很少有高低起伏,这对于铺设海底电线颇有实际的重要意义。例如,在铺设中途岛与关岛之间1,540千米的海底电线时,在100处的深度测量中,最深(6,277米)与最浅(5,510米)之差不过是767米。在长达10地理英里 [17] 的一段上,14处测深平均为5,938米,其最深与最浅之差仅为+36和-38米 [18] 。

诚然,大洋底的平坦性原理近年多少有些被保留,因为深海测量网的建立已如此普遍,几乎不允许下这样一个结论了。我们在陆地上如果只进行少数分散点的高度测量,也是会得出陆地是平坦的错误印象的。但一时所产生的对于洋底平坦性的过分怀疑,已为多数学者(如克留梅尔等)所消除。现在认为,除了深海沟以外,大陆与深海存在着根本的差异,虽然由于水下重力减失,海底的斜坡可能比陆上的斜坡要陡得多。在这里,大洋底的较大平坦性是其较大可塑性和较大流动性的表现。

大洋底的平坦性的另一推论是海底缺乏褶皱山脉。在大陆块上有纵横、新老的褶皱山脉,但是虽然在广大的深海底上作过多次测量,我们却都还不知道那里有哪怕一条可以称之为山脉的隆起物。当然,有些人会把大西洋中间底部的隆起以及在爪哇岛前方位于两个海沟之间的脊梁看作是相当于褶皱山脉的东西,但很少人附和这种看法。我们这里可以满意地引用安德雷的评论 [19] 。但为什么大洋底没有褶皱山脉呢?压缩力不是也作用于硅镁层么?如果考虑到均衡作用与造山运动的关系,那么答案是明确的。造山运动是在保持均衡作用下的褶皱。由于大陆块的绝大部分(厚100千米)是沉没在硅镁层中,所以大陆块由褶皱而加厚;它大部分是向下方膨胀的,只有极小部分的褶皱隆起在上面。对这个问题,我们在第十一章中还要再加论述。既然大陆块受压缩时大部分尚且向下,那么硅镁层中的压缩无论如何也不会产生隆起。这时,物质就挤到下面或旁边去了,就像两个靠拢着的冰块之间的水一样。虽然,A.彭克说过:“在漂移着的大陆前方的硅镁层中没有褶皱这一事实恰恰是魏格纳关于地球的成分与大陆的移动的观念的决定性反证” [20] ,但是,A.彭克的这种反驳是站不住的。与此相反,大洋底部不存在这种隆起的褶皱山脉这一事实,正是对我们假定的硅镁层的性质的肯定。我们说,这些物质当然是褶皱过的。如果这些物质是由硅铝层所组成的,那么至少有褶皱的一部分向上褶曲而隆起。这种情况我们会在第九章的论述中弄得更明白。

本章内所举对于大洋底的性质的论据是以非常清楚而有力的语言说出来的。因此,直到现在,我们的学说在这一方面不致遭受任何方面的反击,而这些见解也已被大部分地球物理学者所接受。

第4章 地质学的论证

大西洋是一个非常宽阔的裂隙,其两岸边缘过去曾直接连合。这个设想通过两侧地质构造的比较而经受住了严格的检验。因为在分离以前,大陆上的褶皱山脉与其他构造应是相互连续的,所以在大西洋两侧的构造末端必然会位于同一位置,相互并合时就可以直接连续起来。由于大陆边缘轮廓鲜明,这种并合是很刻板的,没有任何迁就的余地。所以这个独特的指标在检验大陆漂移学说的正确性上具有最大的价值。

大西洋裂隙最宽处是在其分裂最早的南部。这里的宽度达6,220千米,在圣罗克角与喀麦隆之间为4,880千米,在纽芬兰浅滩与不列颠陆棚之间为2,410千米,在斯科兹比湾(Scoresby Sound)与哈默菲斯特(Hammerfest)之间只有1,300千米,而在东北格陵兰与斯匹次卑尔根岛之间仅宽200—300千米。这个最后部分的分裂看来是在最近发生的。

让我们从南部比较起。在非洲最南端有一条属二叠纪褶皱的东西走向的山脉(次瓦尔特山〔Zwarte Berge〕)。若把大陆合并,则此山应西延及于布宜诺斯艾利斯以南的地区,而在地图上这里没有什么显著的地形。但令人感兴趣的是,开台尔(H.Keidel) [21] 却在这里发现了处于一条低山中的古老褶皱,特别是在此山的南部,褶皱更为强烈。从它的构造、岩石的层次与含有的化石看来,它不仅和圣胡安(San Juan)与门多萨(Mendoza)省西北部靠近安第斯褶皱山脚的前科迪勒拉山系(Pre-Cordillera Mts)完全相似,也和南非洲的开普山脉(Cape Mountain)一模一样。H.开台尔说道:“在布宜诺斯艾利斯省的山地中,特别是山地的南部,我们发现了和南非开普山脉极为相似的岩层,其中最为一致的至少有三层,即后期泥盆纪海相沉积的下砂岩层、含有化石的页岩层(分布最广)和上古生代的冰川砾岩层(较新而具有显著特征)。泥盆纪海相沉积和冰川砾岩层跟开普山脉一样均被强烈地褶皱着,两处都向北方移动……”由此可以证实这里存在着一条很长的古老褶皱,它横断非洲南部,行经南美洲布宜诺斯艾利斯省的南方,然后北折,与安第斯山脉连接。这条褶皱山脉的断裂部分现在却被深达6,000米以上的平整的洋底所隔离了。若把两处毫不移挪地拼凑拢来,它们恰好接合;而从圣罗克角到布宜诺斯艾利斯山地的距离和从喀麦隆到开普山脉的距离也恰恰相等 [22] 。并合的确切证据是如此显著,就像把一张名片撕裂成两半然后再并拢来一样。在拼合中只有细微的参差,即当锡德山脉(Cedar Berge)伸达海岸时,有离南非走向稍稍偏北的倾向。这支伸延不远即行湮没的偏北支脉是一支局部的偏折,很可能是由于以后裂隙发生的间断所产生的。在欧洲褶皱山系的石炭纪和第三纪地层中,可以看到更大规模上的这样的支脉,但这些并不妨碍我们把它们连成一系,并把它们归于同一成因。再说,如果非洲的褶皱后来曾有继续(据新近的研究证实确是如此),它们在时代上也不会有所差异。正如H.开台尔所说:“在布宜诺斯艾利斯南部的山地中,最新的冰碛砾岩是褶皱了的,在开普山脉中位于贡瓦纳系(卡鲁〔Karroo〕层)底部的埃加(Ecca)层也有活动过的迹象……因此,两处的主要运动可能是发生在二叠纪与下石炭纪之间。”

除布宜诺斯艾利斯的低山是开普山脉的延续这一见解的正确性已被证实外,在大西洋两岸还有其他许多例证。在很长时期内未经褶皱的巨大非洲片麻岩高原和巴西的片麻岩高原十分相似。这种相似并不限于在一般特征方面,而是并表现为海洋两边的火成岩与沉积物以及古代褶皱方向的完全一致。

白劳威尔(H.A.Brouwer)最先对两边的火成岩进行了粗略的比较 [23] 。他发现至少有五种岩石是相同的。即:① 老花岗岩,② 新花岗岩,③ 基性岩,④ 侏罗纪火山岩与粗粒玄武岩,⑤ 角砾云母橄榄岩和方柱煌斑岩等。在巴西,老花岗岩是所谓“巴西杂岩”的组成部分;而在非洲,则老花岗岩组成西南非洲的“基础杂岩”、开普省南部的马耳梅斯布利(Malmesbury)系和德兰士瓦(Transvaal)与罗得西亚(Rhodesia)的斯威士兰(Swaziland)系。他说:“巴西东岸的马尔山脉(Serrado Mar)以及与此遥遥相对的中南非洲的西岸,大部分都由这些岩石组成,它们对两大陆的景观给予了相同的地形特征。”新花岗岩侵入到巴西的米纳斯吉拉斯省(Minas Geraes)和戈亚斯(Goyaz)省的米纳斯系中,形成了金矿脉,也侵入到圣保罗(São Paulo)省的米纳斯系中。在非洲则有赫雷罗斯(Hereros)地区的伊隆哥(Erongo)花岗岩和达马拉兰(Damaraland)西北部的布兰特堡(Brandberg)花岗岩与之相对应。德兰士瓦的布希佛耳特(Bushveld)的火成杂岩中的花岗岩也同属一物。基性岩也恰恰在对应的两岸发现:在巴西一边发现在马尔山地各处(如伊塔提艾亚〔Itatiayia〕、里约热内卢附近的格里西诺〔Gericino〕山地、丁古阿山地〔Serra de Tingua〕和弗里乌角〔Cabo Frio〕);在非洲一边则发现在卢得立次兰〔Lüderitzland〕海岸(在斯瓦科蒙特〔Svakopmund〕以北的克罗斯角〔Cape Cross〕附近)及安哥拉境内。在离海岸较远处,两边都有直径约30千米的喷出岩区,一边是米纳斯吉拉斯省的波苏斯迪-卡耳达斯(Pocos de Caldas),一边是德兰士瓦省勒斯顿伯格(Rustenburg)区的皮兰斯堡(Pilandsberg)。这些基性岩的深成相、矿脉相及喷出相的形成过程都完全相同。关于第四种岩石即侏罗纪火山岩和粗粒玄武岩,白劳威尔是这样说的:“和南非洲一样,有一厚层的火山岩发育于圣卡塔里纳(Santa Catharina)系的下部,和南非的卡鲁系大致相当。这些岩石形成于侏罗纪时代,在南里约格朗德(Rio Grande do Sul)、圣卡塔里纳、巴拉那(Parana)、圣保罗和马托格罗索(Matto Grosso)省,甚至在阿根廷、乌拉圭和巴拉圭境内都覆盖了广大的地面。”在非洲,这一类岩石属于南纬18—21°之间的高科(Kaoko)层,相当于巴西南部的圣卡塔里纳与南里约格朗德省的同一岩系。最后一个岩组(角砾云母橄榄岩与方柱煌斑岩等)是大家所熟知的。它们形成了金刚石岩脉,在巴西与南非都可找到。两处都发现一种“管状”的特殊沙矿。“白色”金刚石仅见于巴西的米纳斯吉拉斯省和南非的桔河(Orange River)以北。但除了这些少见的金刚石脉外,角砾云母橄榄岩的分布有更为明显的一致性,它在里约热内卢省的岩脉中也已找到。白劳威尔说道:“巴西的岩组像南非西岸的角砾云母橄榄岩一样,实际上都属于云母成分较少的玄武岩变种。”

白劳威尔又着重指出两边沉积岩的相似情况。他说:“大西洋两岸各组沉积岩的相似性同样是非常明显的。我们只要举南非的卡鲁系与巴西的圣卡塔里纳系就可以看出。圣卡塔里纳省与南里约格朗德省的沃尔里昂(Orleans)砾岩和南非的德乌加(Dwyka)砾岩相当,它们的最上层又都是由著名的厚层火山岩组成的,例如开普省的德腊肯斯堡山(Drakensberg)及南里约格朗德省的日伊腊耳山(Serra Geral)最上层即是如此。”

按托阿特(Du Toit)的研究 [24] ,南美洲的二叠石炭纪冰漂石一部分也是从南非洲来的。他说:“巴西南部的冰碛,按柯尔曼(A.C.Coleman)的说法,可能是从东南面 [25] 现有海岸线以外的一个冰川中心带来的。柯尔曼和伍德沃思(J.B.Woodworth)两人也都记载着一种特殊的石英岩漂石或一种带有斑纹的碧玉卵石的磨石漂石。从对它们的描述看来,这些漂石和从来自格里圭兰威斯特(Griqualand West)的马策帕(Matsap)层山脉的德兰士瓦冰川内所采集到的漂石(向西至少搬运了经度18°)恰巧是一样的。因此,若考虑到大陆漂离的假说,这些漂石难道就不能搬运到更西的地方么?”

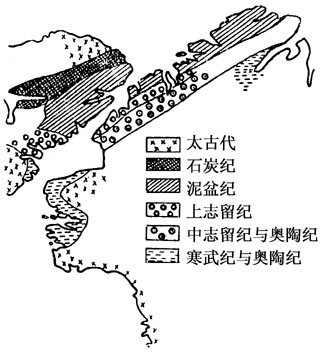

前面已经说过,通过两洲巨大片麻岩高原的古代褶皱,其褶皱方向也是一致的。在非洲方面,我们可以参看勒摩恩(Lemoine, P.)的地图(第8图)。这幅地图并不是为说明这个问题绘制的,所以并不很清楚地表明我们所需要的事实,但尽管如此,还是可以看出这个事实来 [26] 。在非洲大陆的片麻岩块上有两组比较突出的主要走向,较老的一组是东北走向,主要是在苏丹,在向东北直流的尼日尔河上游直至喀麦隆也可以看到。它和海岸线以45°的角度相交。在喀麦隆以南,我们在图上可以看到另一组年轻的走向,主要作南北向,与弯曲的海岸平行。

第8图 非洲构造线走向(勒摩恩)

在巴西方面,我们也看到同样的现象。E.苏斯写道:“东圭亚那的地图……显示出构成该区的古代岩层的走向大致为东西向。构成巴西北部的古生代沉积层也是东西走向。从卡晏(Cayenne)到亚马孙河口的一段海岸恰和这个走向相斜交……从目前已知的巴西构造来说,必须认为直至圣罗克角的大陆轮廓也和山脉走向相交。但从这些山脚丘陵直到接近乌拉圭一带,海岸线的位置就和山脉一致了。”这里,河流的流向大体上也是沿着这个走向的(一边是亚马孙河,一边是圣弗朗西斯科〔San Francisco〕河和巴拉那河)。诚然,根据较新的研究,如H.开台尔的南美洲构造图(第9图)所示,还可看到存在有第三组走向,它平行于北方海岸,使那里的关系稍见复杂。但上述其他两组走向在这幅图上都表示得很清楚,只是离海岸稍远些罢了。由于把大陆并合时,南美洲需要略加旋转,那么亚马孙河的流向将和尼日尔河上游的流向完全平行;这样,这两组走向也就和非洲一致起来了。从这个事实中,我们看到了两大陆过去曾直接连合过的又一证明。

第9图 南美洲构造图(J.W.伊凡斯和H.开台尔)

在即将于下章说明的从古生物学与生物学的论证中,我们可以确信南美洲及非洲两大陆间种的交换是在下中白垩纪时代结束的。帕萨格(S.Passarge) [27] 认为南非洲边缘的断裂在侏罗纪时即已存在,它是从南向北逐渐开裂的,而裂隙则形成得更早。这个见解也和上述古生物学上的论断并不矛盾。在巴塔哥尼亚,断裂的结果形成一种特殊的陆块移动。温得豪孙(A.Windhausen)有如下的记述:“这个新断裂开始于白垩纪中期的大规模区域运动。” [28] 当时,巴塔哥尼亚的陆地表面“是从一个急斜倾陷的洼地、具有干燥和半干燥气候并上复砾质荒漠与沙质平原的这样一个地区转变过来的。”

位于非洲大陆北缘的阿特拉斯山脉,其主要褶皱形成于渐新世,但褶皱开始于白垩纪。这条山脉并不能在美洲方面找到其延续 [29] 。这和我们的见解也是一致的。因为这时候在这一带大西洋裂隙已开裂很久了。也很可能这里一度曾是完全闭合的,而开裂却发生在石炭纪以前。北大西洋西部海洋的深度很大,似乎也说明这一区域的海底要较为古老些。西班牙半岛与其美洲对岸的差异,也是基于同样的道理 [30] 。至于亚速尔群岛、加那利群岛和佛得角群岛则被认为是大陆边缘的碎片,就像浮在冰山前方的小冰片一样。因此,加盖尔(C.Gagel)对加那利群岛和马德拉岛(Madeira I.)的情况作出如下的结论:“这些岛屿是从欧非大陆上分裂开来的碎片,它们是在较近时期中才分离开的。” [31]

更往北进,我们看到三条并列的古老褶皱带,它们从大西洋的此岸伸延到彼岸,为大陆过去曾经直接连合的设想提供了另一个极为深刻的证明。其中最引人注目的是石炭纪褶皱(苏斯称之为阿摩利坎山脉〔Armorican mountains〕),这个褶皱可使得把北美洲的煤层看作欧洲煤层的直接连续。这些已经强烈侵夷的山脉,从欧洲内陆以弧形的弯曲向西北偏西方向伸展,再向西在爱尔兰西南及布列塔尼(Brittany)形成一种锯齿型的海岸(即里亚斯式海岸)。石炭纪褶皱带的最南支穿过法国,似在法国南部大陆棚上绕曲过来,延续到西班牙半岛,隔一个深海裂隙,像翻开的书本一样形成了比斯开湾(Biscay Bay)。苏斯称这一支为“阿斯土里亚(Asturia)漩涡”。但其主脉显然在大陆棚的较北部向西伸延;它虽然经波浪的冲蚀而削平,却指向大西洋盆地伸展 [32] 。正如C.E.贝尔特朗德早在1887年所说,在美洲方面这个伸延部分组成了在新斯科舍(Novo Scotia)及纽芬兰东南部的阿巴拉契亚山的延续。一条石炭纪的褶皱山脉也终止于此,与欧洲一样,向北方褶皱。它同样形成了里亚斯式海岸,然后穿过纽芬兰浅滩的陆棚。这条山脉的走向一般是东北向,在裂隙附近则转为正东。按过去的说法,它们是属于同一个大褶皱山系,即E.苏斯所称呼的“横断大西洋阿尔泰特”(Transatlantic Altaides)。若用大陆漂移学说把两者并合起来,这个事实就很容易解释了。可是,过去人们就是假定有一个比目前可见的两端要长的中间部分已经沉没;这样的假说,彭克一直感觉到是有困难的。过去,人们把在断裂点沿线从海底升起的几个孤立的隆起当作是沉没山脉的顶部。现在,按照我们的学说,它们实是从分离的大陆破裂开来的碎片。这些构造拢动地带有这种碎片脱离开,是极易解释的。

欧洲更北部有一条更古老的褶皱山系,形成于志留纪与泥盆纪之间,横贯今日的挪威与苏格兰。E.苏斯称它为加里东褶皱。安德雷 [33] 和提尔曼 [34] 曾论及这个褶皱山系延伸为“加拿大加里东”的问题,亦即延伸到早在加里东运动时已褶皱的加拿大阿巴拉契亚山脉的问题。当然,这个美洲的加里东褶皱后来又受到上述阿摩利坎褶皱的影响,但这并不妨碍欧、美加里东褶皱相互间的一致。阿摩利坎褶皱在欧洲仅发生在霍文(Hohes Venn)和阿登(Ardenne)地区,并不见于欧洲的北部。加里东褶皱的相互连接部分在欧洲方面是苏格兰和北爱尔兰高地,在美洲方面是纽芬兰。

在欧洲,加里东褶皱山系以北还有更古老(元古代)的赫布里底与西北苏格兰片麻岩山系。在美洲方面,拉布拉多(Labrador)的同期片麻岩褶皱向南到达贝尔岛(Belle Isle)海峡,远远伸入加拿大,与欧洲方面的实相呼应。在欧洲的走向为东北—西南,在美洲则为东北—西南以至东西向。达斯克说:“从这一点,我们可以断言:山脉是越北大西洋而伸展的。” [35] 按照过去的说法,设想中的沉没的陆桥必须长达3,000千米;即若按今日大陆的位置,欧洲山脉的直接延续应指向南美洲,故它与美洲部分将相差数千千米之遥。今按大陆漂移学说,美洲部分曾作横向移动,同时作旋转运动,则在恢复大陆的原状后,它自和欧洲部分直接连接,而成为其延续。

再者,在上述地区还发现有北美洲、欧洲第四纪冰川的终碛。若把两大陆合并起来看,这些冰碛也是合为一体、并无间隔的。假如其时两岸和现在一样相隔2,500千米之遥,这种情况就未必可能。何况北美洲的终碛目前还位于欧洲冰碛以南4.5°呢。

综上所述,大西洋两岸的对应,即开普山脉与布宜诺斯艾利斯山地的对应,巴西与非洲大片麻岩高原上喷出岩、沉积岩与走向线的对应,阿摩利坎、加里东与元古代褶皱的对应以及第四纪冰川终碛的对应等,虽然在某些个别问题上还未能得出肯定的结论,但总的说来,对我们所主张的大西洋是一个扩大了的裂隙这一见解,则提供了不可动摇的证据。虽然陆块的接合还要根据其他现象特别是它们的轮廓等来证实,但在接合之际,一方的构造处处和另一方相对应的构造确切衔接这一点,是具有决定性的重要意义的。就像我们把一张撕碎的报纸按其参差不齐的断边拼凑拢来,如果看到其间印刷文字行列恰好齐合,就不能不承认这两片碎纸原来是连接在一起的。假如其间只有一列印刷文字是连接的,我们已经可以推测有合并的可能性,今却有n行连接,则其可能性将增至n次乘方。弄清楚这里面的含义,绝不是浪费时间。仅仅根据我们的第一行列,即开普山脉与布宜诺斯艾利斯山地的褶皱,大陆漂移学说的正确性的机会为1∶10;既然现在至少有六个不同的行列可资检验,那么大陆漂移学说的正确性当然为106 ∶1,即1,000,000∶1。这个数字可能是夸大了些,但我们在判断时应当记住:独立的检验项数增多,该是具有多大的意义。

从上面已论述过的地区再向北看,大西洋裂隙在格陵兰分岔为二支,并渐见狭隘。大西洋两侧的对应已失去其作为证据的价值,因为我们更可以从陆块的现有位置来说明其起源了。但虽然如此,对格陵兰两侧进行全面比较,当不是没有兴味的。我们在爱尔兰和苏格兰的北部,在赫布里底和法鲁岛(Faroe Island)上,找到了广大玄武岩层的块片。在冰岛至格陵兰那边也有分布,还注目地形成格陵兰东岸斯科兹比湾南方的大半岛,并沿海岸延续,直达北纬75°。大面积的玄武岩流也在格陵兰的西岸找到。在所有这些地方,含有陆生植物的煤田都同样位于两个玄武岩流之间,从此也得出了过去有陆地连接的结论。北美洲(纽芬兰到纽约州)和英国、挪威南部与波罗的海地区,以及格陵兰、斯匹次卑尔根等地的陆相泥盆纪“老红”层的分布,也导致了相同的结论。综上所述,许多研究成果都表明这里原是一个连续的地带,今天才分裂开来。按过去的说法,这是由于其中间地带沉没了;但大陆漂移学说则认为它是断裂后漂离的结果。

此外,格陵兰东北部在北纬81°附近的未经褶皱的石炭纪沉积物,在对岸的斯匹次卑尔根岛上也有分布,这一情况在这里也值得连带提一提。

在构造上,格陵兰与北美洲之间也存在着预期的一致。按美国地质调查局的北美洲地质图,格陵兰的费尔韦耳角(Cape Farewell)及其西北一带的片麻杂岩中已发现很多前寒武纪喷出岩,这些东西恰巧在相应的美洲一边即在贝尔岛海峡的北边可以看到。

第10图 格陵兰西北部地质图(劳格·科赫)

在格陵兰西北的史密斯湾(Smith Sound)与罗伯孙海峡(Robeson Channel)附近,其移动并不以裂隙边缘相互漂离的形式出现,而是一种大规模的水平移位,即所谓平移断层。格临内耳地(Grinnell Land)沿格陵兰滑动,形成了两陆块间显著的直线状边界。这种漂移可以从劳格·科赫(Lauge Koch) [36] 的格陵兰西北地质图上看出(第10图)。图示格临内耳地在北纬80°10′与格陵兰在北纬81°31′处泥盆纪与志留纪间的界线。

在这里,著者拟先把大西洋生成以前的大陆接合情况稍加论述。关于这个现象的详细讨论,例如硅铝块的可塑性、底层的熔化等,将另见一文。但为避免误解起见,必须在裂隙边缘的地质比较方面,作若干说明。

在接合两大陆时,我们必须把南美洲东岸的阿布罗刘斯浅滩(Abrolhos Bank)删去。这里的参差不齐的轮廓和南美陆棚的直线形轮廓之不相协调,当有其特殊成因。这种浅滩可能是熔融的硅铝块(花岗岩)移位时从南美陆块底下浮升于尾部界面的结果。同样,塞舌耳岛(Seychelles Island)的花岗岩块恐是从马达加斯加岛或印度边缘下面浮升上来的。冰岛的基底的成因也可作如此推想。

非洲尼日尔河口三角洲的凸起,在两大陆连接时无需删去。因为巴西西北岸有一个对应着的小海湾,但由于这个海湾太小,并合时这个凸出部分必须大大削小。很多作者着重指出这个三角洲部分并不全是河口堆积物。著者看来,这个凸出部分(至少其中一部分)很可能是非洲陆块的一种可塑性变形、挤压造成的;在东北非洲与南非洲两大片陆地之间的角隅内,这个过程是容易产生的。下文我们将会谈到在埃塞俄比亚与索马里半岛间的红海上有一个显著的三角形地区,那里也同样产生过这个过程。穿越喀麦隆的裂隙线沿线的火山活动形成了喀麦隆火山,它延伸为斐南多波(Fernando Po)岛、太子岛(Prince’s Island)、圣汤姆斯(St.Thomas)岛与安诺本(Anno Bom)等火山岛。这些火山活动即与这种挤压有关。地壳的水平运动产生压缩力,使硅铝块中流动的硅镁质挤出而形成火山,类此现象是到处可以看到的。

我们的大陆复原图和现今地图不同的是北美洲的拉布拉多要向西北推移很远。可以认为:最后导致纽芬兰脱离冰岛的大拉力,在它们分离之前已造成了两大陆块接合部分的拉伸与表面断裂。在美洲方面,不仅纽芬兰陆块(包括纽芬兰浅滩)分裂开来,旋转了30°,而且整个拉布拉多也于此时向东南推移,使得圣劳伦斯河(St.Lawrence River)和贝尔岛海峡的原先直线形裂谷弯成现在的S形。哈得孙湾和北海也由于这个断裂而形成或扩大。因此,在接合中,纽芬兰陆棚受到了两重位置的变换。即:既有旋转,又有西北向的移位,并循着新斯科舍附近的陆棚线远远凸出海中。

至于冰岛,从其周围的海水深度图看,可以认为是位于两个裂隙之间的陆块。最初,格陵兰与挪威的片麻岩块之间形成了一个裂谷,裂谷后来被从陆块下流出的硅铝质熔岩部分地填充着,但由于其余部分是由硅镁层所组成(如同今日的红海),所以一个新的陆块挤压作用会使硅镁层与其底层切断,挤出表面,形成巨大的玄武岩流。假定这个作用很可能发生在第三纪,那么此时南美洲的向西漂移必然会引起北美洲一时的扭转。这样,只要由冰岛至纽芬兰一带的山脉所形成的锚抛着不动,北美洲以北地区必然会出现挤压现象。

在这里,我们也可以简略地谈到中央大西洋的海底浅滩 [37] 。豪格(E.Haug)认为整个大西洋是一个巨大的大向斜,而中央大西洋的海底浅滩是这个大向斜的褶皱的开始。今日大多数人认为这个说法是没有充分理由的,读者只要参考K.安德雷的批评就可以明白 [38] 。按大陆漂移学说,这个浅滩是大西洋裂隙尚狭窄时的裂谷底部。裂谷后来被沉陷的边缘、沿岸沉积和一部分硅铝质熔块所填充。今天盖在这个长形浅滩顶上的岛屿,在那时定是由裂隙边缘的碎片所形成的。这个假说自然并不和这些岛屿的外表结构具有纯火山性相矛盾。当大陆继续向两侧漂移时,这些填充物仍然保留在两大陆间的中央。含有直径达0.02毫米的矿粒的所谓深海砂,显然是近岸的沉积物,而它们却在大西洋的中央,为瓦尔提维亚(Valdivia)探险家和德里加尔斯基(Drygalski)领导的德国南极探险队所发现。这一事实足以证明我们设想的正确性。因为只有这样,海底的各部分才能在早些时期与陆岸相邻近。

就本学说来说,需要从地质学方面来论证古代大陆的连接的,除大西洋的分离外,其他就不多了。

马达加斯加岛和邻近的非洲一样,是一个东北走向的褶皱的片麻岩台地。在断裂线的两侧堆积了相同的海相沉积物,这就说明了它和非洲自三叠纪开始就被一个淹没了的断层沟所分开。就马达加斯加的陆栖动物群而言,也必须如此。但据P.勒摩恩的研究 [39] ,有两种动物(河猪与河马)曾在第三纪中叶(即印度已经分离以后)从非洲移入马达加斯加岛。这些动物至多只能越过宽达30千米的海峡,而今日莫桑比克海峡的宽度几达400千米。按此说来,马达加斯加岛只能是在第三纪以后才脱离非洲的,而印度的向东北漂移则比马达加斯加岛早得多。

印度也是一个褶皱的片麻岩平坦地台,在今日极古老的阿腊瓦利(Aravali)山脉(在塔尔〔Thar〕荒漠边上)和科腊那山脉(Korana Mountains)中,还可以看到这些褶皱。根据苏斯的研究,前者走向为东36°北,后者的走向亦为东北。这些山脉的走向都和非洲与马达加斯加一致。只要把印度略加旋转,就可以并合拢来。在内洛尔(Nellore)阶状山地或在维拉康达山脉(Vellakonda mountains)中还有中生代后期的褶皱,为南北走向,它和非洲的南北走向线极为一致。印度的钻石产地和南非的钻石产地是一脉相承的。我们的复原图上,印度西岸是和马达加斯加东岸相连接的,两岸都由片麻岩高原上的直线断裂所组成;在裂隙扩大的过程中,沿这些断裂线可能有像格临内耳地与格陵兰之间一样的相互滑移。玄武岩在断裂的两边的北端都有流出,断裂的两边均长达纬度10°。德干高原的玄武岩层南起北纬16°,是在第三纪初期流出的,可以推想它和这时大陆的分离有关。在马达加斯加,岛的最北端是由两个不同期的古代玄武岩形成的,其生成时代与成因还没有能够确切查明。

巨大的喜马拉雅褶皱山系主要形成于第三纪,显示出大块地壳的皱缩。若恢复其原状,亚洲轮廓将大为改观。从西藏、蒙古到贝加尔湖,甚至到白令海峡一线以东的整个东亚地区,都受到这个皱缩的影响。新近的研究表明:这个褶皱过程并不限于喜马拉雅山区,比如在彼得大帝山脉(Peter the Great Mountains) [40] 中也看到始新世地层曾被强烈褶皱成海拔5,600米的高山,并且在天山山脉中也产生过逆掩冲断层 [41] 。即使有些地方没有褶皱现象,仅有稳定地区的隆升,也和这个褶皱运动具有密切的联系。在这里,巨大的硅铝块因被褶皱而深陷,所以必然熔化而散开到相邻陆块的底部,然后把地面抬升。假如我们在这里仅就亚洲陆块的最高区域(此处海拔4,000米,褶皱距离达1,000千米)来说,按阿尔卑斯山的皱缩率即缩至原长度的1/4来计算(虽然它比阿尔卑斯山要高得多),我们可算出印度的移动距离当为3,000千米左右。可见在褶皱运动开始以前,印度必然位于马达加斯加附近。过去那种在印度与马达加斯加之间有雷牟利亚(Lemuria)陆桥沉没的说法,也就无立足的余地了。这个规模巨大的皱缩可在其褶皱带的两侧看到许多证迹。马达加斯加岛从非洲分开及东非近期裂谷带的形成(包括红海与约旦河谷),就是这个大褶皱所产生的一部分现象。索马里半岛可能曾稍向北推,迫使阿比西尼亚山系隆升。深沉在熔点等温线以下的硅铝块在陆块底部流向东北,而在阿比西尼亚与索马里半岛间的角隅处喷升到地面上来。阿拉伯半岛也受到向东北的挤压力的影响,驱使阿克达山脉(Akdar mountains)像一个鞋钉一样戳入波斯山系。兴都库什与苏来曼山脉(Sulaiman mountains)的扇形汇集,表明这里已到达了皱缩区的西限。同样的情况出现在皱缩区的东限。在那里,缅甸山地转趋回折,以南北走向穿过越南、马六甲与苏门答腊。总之,东亚全部都受到这个皱缩运动的影响:其西限为兴都库什山与贝加尔湖之间的雁行褶皱山脉,一直伸延到白令海峡;其东限为拥有东亚花彩列岛的凸形海岸。

第11图 雷牟利亚古陆的皱缩

按我们的学说,印度的东岸和澳洲的西岸也是连接过的。印度东岸也是片麻岩高原上的陡峭的断裂线,其中只有狭沟状的哥达瓦里(Godavari)煤田一段(由下贡瓦纳地层所组成)是例外。沿海一带,上贡瓦纳地层不整合地覆盖在其边部。和印度与非洲一样的波状起伏的片麻岩地台也已在澳洲西部找到。在澳洲西岸,这个地台以一个长而陡的斜坡(达令山脉及其北延部分)向海洋倾斜。在陡坡的前方有一条低平地带,是由古生代、中生代地层组成的,有些地方为玄武岩流所切穿。在这条低平地带的更前方,还有一条狭窄的时现时隐的片麻岩带。在伊尔文河(Irwin River)上,地层内也含有煤系。澳洲片麻岩褶皱的走向一般作南北向,若和印度接合起来,则转为东北—西南向,因而和印度的主要构造线的走向平行。

在澳洲东部,其褶皱主要发生于石炭纪的科迪勒拉山系,沿海岸走向南北。当它逐步退缩时,即以雁行褶皱而告终,并常各自大致作南北向。它和兴都库什山与贝加尔湖之间的雁行褶皱一样,是皱缩运动的侧限。从阿拉斯加穿越四大洲(北美洲、南美洲、南极洲与澳洲)的巨大安第斯褶皱以此为终点。澳洲科迪勒拉山系以最西的一脉为最老,最东的一脉为最新。塔斯马尼亚岛是这个褶皱山系的延续。这个山系与南美安第斯山系在构造上显示出的相似性是很有趣的。南美安第斯山系因位于南极的对面,即以其最东一脉为最老。澳洲没有最新的褶皱山系,但苏斯却在新西兰找到了它们 [42] 。当然,新西兰的山脉还是形成于第三纪以前的。苏斯说:“按大多数新西兰地质学者的意见,毛里山脉(Maorian mountains)的主要褶皱是在侏罗纪与白垩纪之间形成的。”在此以前,这时全为海水所淹,直至褶皱发生以后,“新西兰地区才转变为陆地”。上白垩纪及第三纪沉积仅见于边缘部分,且未经褶皱。在新西兰的南岛上,白垩纪沉积物仅见于东岸,不见于西岸,可见那时西岸当有陆地相连接。西岸是在第三纪时代就分开的,“因为第三纪海相沉积物在这里也有发现”。最后,在第三纪末期又发生了较小的褶皱、断层与逆掩冲断层,才形成今日的山地地形 [43] 。所有这些都可以拿大陆漂移学说来解释:即新西兰原为澳洲科迪勒拉山系的东缘,但当这些山脉与大陆分离而形成花彩岛时,褶皱运动就中止了。至于第三纪末期的变动,则大概和澳洲陆块的推移和漂离有关。

从新几内亚地区的海深图上可以看出澳洲后期运动的细节。如示意性的第12图所示,澳洲大陆块具有厚如铁砧的前端,这是由于在新几内亚褶皱成高大而年轻的山脉时,澳洲陆块前端从东南方挤到原先闭合的巽他群岛(Sunda Islands)与俾斯麦群岛(Bismarok Arohipelago)(这时位于较南)的中间去了。在第13图的海深图上 [44] ,我们看到巽他群岛的最南两列岛弧:爪哇—韦特尔(Wetter)岛弧东西走向,在其东端绕班达群岛(Banda Islands)作螺旋形的折曲而止于实武牙浅滩(Siboga Bank)时,走向从东北北转为西北西及西南。位于其前方的帝汶(Timor)岛弧,在和澳洲陆棚相撞时也改变了位置和走向。H.A.白劳威尔曾对此作详尽的地质论述 [45] 。这条岛弧也同样作强烈的螺旋形折曲而止于布鲁岛(Buru I.)。在新几内亚东边,也可以看到足以补充说明这个过程的同样有趣的情况。新几内亚岛从东南方移来,紧擦俾斯麦群岛,以其原先的东南端触及新不列颠岛,在移拉中使这个长岛旋转了90°,而弯曲成半圆形;在岛的后方留下了一道深海道,但由于行动的急剧,硅镁质没有能够填充进去。

第12图 新几内亚岛链的散布(示意图)

第13图 新几内亚附近的海深图

很多人或许认为,仅仅看了海深图就得出上述结论,未免太大胆了吧。但实际上,海深图上到处都可以作为陆块移动的可靠指南,特别在近期地质年代中最为有用。在支持我们的学说方面,有一件事是值得一提的:即首先采用大陆漂移学说的是在巽他群岛工作的荷兰地质学家 [46] 。事实上,个别进行的研究的许多成果都证明了我们学说的正确。例如,王纳尔(B.Wanner)对于布鲁岛与苏拉威西之间存在深海(在构造上是不可能的)的解释,是布鲁岛曾作了10千米的水平移动,这就和我们的想法非常吻合 [47] 。在莫伦格拉夫 [48] 的巽他群岛海图上,注出珊瑚礁区的海拔超过5米。按大陆漂移学说,这个地区恰恰是相当于硅铝层由于皱缩而加厚的地区,即澳洲陆块前方的整个地区,包括苏拉威西岛(苏门答腊及爪哇西南岸除外)和新几内亚的北岸及西北岸在内。根据加盖尔的观察 [49] ,在新几内亚的威廉王角(Cape King William)以及在新不列颠岛 [50] 上存在着较新的阶地,抬升到1,000米、1,500米甚至1,700米的高度。这种引人注目的现象说明了在最新时期中有一种极大的力在作用着,这同我们认为这部分地壳有过冲击的概念是很吻合的。

新几内亚、澳洲东北和新西兰南北二岛被两条海底山脊相连接着。它们标志着大陆漂移的路线。它们可能是从遗留在后方的陆块底部流出的熔体。

关于澳洲与南极洲的连接,由于我们对南极洲的知识不多,能说的就很少。沿整个澳洲南缘有一条宽阔的第三纪沉积带横断巴斯海峡(Bass Streits)继续延伸。此后又在新西兰岛出现,而不见于澳洲东岸。可能在第三纪时澳洲已经被一条浸水的裂谷(甚至可能是深海)和南极洲分开(塔斯马尼亚岛除外)。一般认为塔斯马尼亚岛的构造延续到南极洲的维多利亚地(Victoria Land)。另一方面,威尔根斯说道:“新西兰山脉的西南向弯曲(即所谓奥塔哥鞍部〔Otago saddle)〕在南岛的东岸突然中断。这个突然中断很不正常,定然是一个断裂。它的延续部分,只能是向着格雷厄姆地科迪勒拉(即南极安第斯山脉)这一方向去寻找。” [51]

剩下来还得一提的是,南非洲开普山脉的东端也好像是突然中断的。按照我们对南极洲位置的显然不很确定的复原,这些山脉的延续可在高斯堡(Gauszberg)与科次地(Coats Land)之间寻找,但那里的海岸仍然还未知晓。

南极洲西部与巴塔哥尼亚的连接是大陆漂移学说的良好地质例证(第14图)。至少上新世时在火地岛与格雷厄姆地之间有过一定的种的交换,只有以当时两岬仍位于南桑德韦奇群岛(South Sandwieh Islands)的新月形弯曲附近的理由来解释,这种交换才是可能的。自那时以后,两岬都向西漂移,但它们间的狭窄连接物却滞留、固着于硅镁层之中了。这样,一系列的雁行山脉从漂移的陆块上逐一脱落,而遗留下来。这种情况在第14图上看得很清楚 [52] 。南桑德韦奇群岛恰好位于裂隙的中部,所以在运动过程中弯曲最为强烈,此时包含于陆块中的硅镁层被挤了出来。该群岛由玄武岩组成,其中一岛(扎伐多夫斯基岛〔Zawadowski Island〕)仍有火山活动。此外,据库恩(F.Kühn)的研究 [53] ,南安的列斯岛弧整个山脊上均未见后第三纪的安第斯褶皱,而较老的褶皱则在南乔治亚(South Georgia)、南奥克尼(South Orkney)等岛上都可以看到。这种特殊情况用大陆漂移学说是很容易说明的。因为如果南美洲和格雷厄姆地的褶皱山脉确是由陆块的向西漂移所产生,则当南安的列斯岛弧粘着不动时,褶皱作用必然在此处中止了。

第14图 德雷克海峡(Drake Straits)海深图(格罗尔)

与此有关,二叠石炭纪冰川现象在南大陆各地均有发现一事,可以作为大陆漂移学说的证据。像北半球的老红层一样,它们只是原先连接的单一大陆的分散部分。冰川现象的分散在相隔如此遥远的南大陆各处,用大陆漂移学说来解释比用陆桥沉没说容易得多。不过这个现象主要是一个气候上的问题,将在本书第六章内作更详尽的阐述。

第5章 古生物学和生物学的论证

关于大陆之间过去的连接,古生物学与生物学的证据极多,要在本书的范围内一一阐述,实不可能。同时,这些资料涉及的植物与动物地理分布方面,已由陆桥论的信奉者屡屡论及,我们只要举出一般参考文献即可 [54] 。在这里,我们只限于了解其基本概念,并选出若干特别重要的事实来论述。

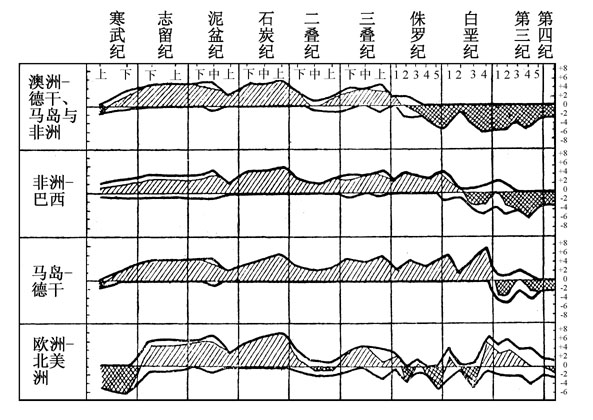

两大陆之间曾否连接的问题,已屡由各方面专家从不同角度作出解答,因为每个专家都从他自己的特殊领域来总结研究成果。阿尔特脱为了试图获得一个粗略的梗概,曾用各个专家对每个时代的陆桥的意见来投票。不待说,这种方式引起了许多质疑。但由于文献资料如此浩繁,除此以外似无别法,而投票的结果也证实他的方法的恰当。他利用了许多作者的论文与地图,其中有阿尔特脱、布尔克哈特(Burckhardt)、迪纳尔、弗勒希(F.Fresh)、弗里茨(Fritz)、汉德勒希(Handlirsh)、豪格、伊林(Ihering)、卡尔宾斯基(Karpinsky)、科根(Koken)、科斯马特、卡次儿(Katzer)、拉帕伦特(Lapparent)、马修(Matthew)、诺伊梅尔(Neumayr)、奥尔特曼(Ortmann)、奥斯本(Osborn)、舒孝特(Schuchert)、乌利格(Uhlig)和维理士等。附表为阿尔特脱所作统计的简化,表中前面四个陆桥用曲线列在第15图中。每一陆桥画三条曲线,一条代表赞成票数,一条代表反对票数,另一条则代表二者之差,以表明多数票的势力,并在差区加画晕线,以资醒目。这四条陆桥位于现在的大西洋区域,我们最感兴趣。从投票的结果看,虽然意见分歧,但情况大体上还是明朗的。澳洲与印度(连同马达加斯加和南非)间的连接,在侏罗纪初期以后不久就消失了。南美与非洲间的连接,在下一中白垩纪时期消失;而印度与马达加斯加岛间的连接,则是在从白垩纪过渡到第三纪时消失的。在以上三处之间,从寒武纪以来直到它们消失的时代都有过陆地的连接。北美与欧洲间的连接则较不规则。尽管众说纷纭,但也有相当一致的见解:两洲的连接在较古时期(寒武纪与二叠纪)曾一再受到破坏,在侏罗纪与白垩纪时也曾经中断过;不过这种中断显然仅系海浸所致,海浸以后仍恢复了连续。最后的破裂,如同今日的为大洋所分隔,只是到了第四纪才发生的。

第15图 对于四个后寒武纪陆桥问题的投票 上黑线代表赞成票数,下黑线代表反对票数,二者之正差以斜线代表,负差以交叉线代表

上表的其次两栏,即关于南极洲为一边与巴塔哥尼亚、澳洲为另一边的连接,投票的结果却完全不同。这里反对票占绝对优势,显然是由于我们对南极洲的认识不够,没有适当的理由可以使很多学者忽视这个大陆与其他陆地的联系。因此,我们只就赞成票来探讨。投赞成票者认为,从白垩纪一直到上新世,以至在此以前,德雷克海峡中都有过种的交换;尤其是从侏罗纪到始新世,澳洲与南极洲间也有过种的交换 [55] 。再者,还可以注意到澳洲与南美洲之间很多动物的亲缘关系,这显然是用南极洲为桥梁的,但由于这些迄今尚未确定,故被阿尔特脱所忽视了。也因此,就整个来说,上表也就不是为了十分适合我们的目的而制定的。

表上的最后两栏涉及中美陆块与白令海峡陆桥区,这在今日仍为陆块连接着。这类陆桥对大陆漂移说当然是不关重要的,因为我们一向认为暂时性的隆升与沉降是允许的。这两个陆桥确实可以作为消除某些误解的例子。从地图上可以看到,南美与中美间现有陆地的连接并不是偶然的接触。这些陆块虽然如表上所示有过暂时的沉没,但它们从很早时期就相互连接在一起了。显然这个陆桥在志留纪和泥盆纪时曾露出海面,又在二叠纪到三叠纪中期,更在白垩纪以迄中新世以后,都曾露出过海面。这些陆块间的长期连接,并不和南美脱离非洲早于北美脱离欧洲的事实相矛盾。特别是当我们想到中美必曾经过极大的可塑性变形这一点时,就更不足怪了。南美的移位有很大部分是旋转运动。陆块在白令海峡的连接与此类似。前面已经提到过的迪纳尔的反对意见是:“若把北美洲推向欧洲,必然破坏了它在白令海峡与亚洲的连接” [56] 。这种情形只在墨卡托投影的地图上才会出现,而在地球仪上是不会的,因为北美洲的移位主要是旋转运动。在白令海峡,两个陆块从未撕开过;在志留纪及泥盆纪,从中石炭纪到中二叠纪,以至于里亚斯期到中侏罗纪(根据杜格尔〔Dogger〕),这里都存在着露出水面的陆桥。最后,在白垩纪到第四纪时,这个陆桥可能部分地被冰川所阻塞。

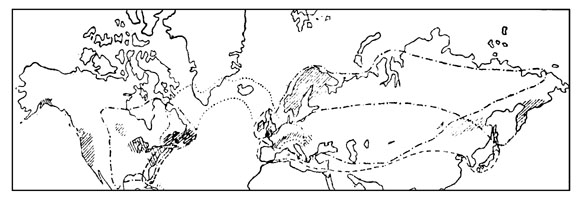

让我们现在用生物学观点来讨论一下大西洋裂隙吧。一般认为大西洋比太平洋年轻。乌毕希说道:“在太平洋里,我们找到很多古老的种,如鹦鹉螺、三角蛤(Trigonia)、耳海豹等。这些动物在大西洋里是没有的。” [57] 米歇尔逊(W.Michaelson)把我的注意力吸引到这件事上,即今日蚯蚓的分布情况,给过去大西洋两岸曾经连接提供了无可争辩的确切证据,因为蚯蚓是完全不能渡海的 [58] 。在大西洋两岸的不同纬度,都见有大量的动物亲缘交换。在南大西洋两岸,种的交换关系属于较古时代(螟虫类〔Chilotacae〕、舌文蚯蚓与少毛蚯蚓亚科〔Glossoscolecinae-Microchaetinae〕、寒蟋蚯蚓亚科〔Ocnerodrilinae〕、早期少毛蚯蚓亚科、三歧肠类〔Trigastrinae〕);至于北大西洋,则不但是较古老种属(黑三棱类〔Sparganophilus〕)的渡桥,并且也有新近的蚯蚓属在此渡过。这种蚯蚓从日本到葡萄牙延续分布,同时又越大西洋在美国东部(西部没有)有着土著种 [59] 。

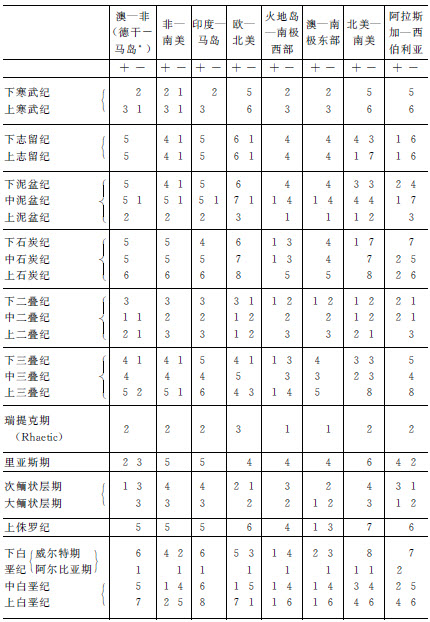

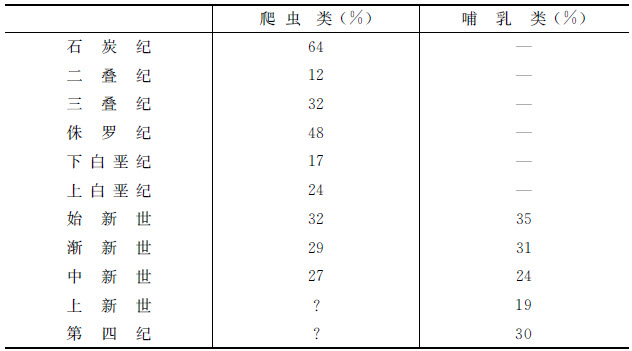

下表为阿尔特脱所制,有助于对北大西洋陆桥问题的探讨。表中列举了大西洋两岸爬虫类与哺乳类动物的同种百分比数。

上表所列数字和第15图的投票数字很相符合。大多数专家都据此认为陆桥曾存在于石炭纪、三叠纪,以后又在下侏罗纪(不在上侏罗纪)和上白垩纪到下第三纪存在过。石炭纪时的陆地连接最为显著,可能是由于那时的动物区系比现在了解得更为完备的缘故 [60] 。欧洲和北美洲的石炭纪动物区系,经过了道孙(W.Dawson)、贝尔特朗德、瓦尔各特(C.D.Walcott)、阿米(H.M.Ami)、索尔特(J.W.Salter)、克勒白尔斯伯格等人的研究,已知道得和植物区系一样详细了。特别是克勒白尔斯伯格曾论述到石炭纪含煤层中海相夹层内动物的相似性。这个含煤层从顿内次起,经上西里西亚、鲁尔区、比利时、英格兰直达美国西部,在短时期内有如此广泛的分布是十分值得注意的,而其间相似的动物并不限于那些世界种的成分 [61] 。对于这点,我们不能再详谈了。在上新世与第四纪时,同时爬虫类的缺乏自然是受了当时寒冷气候的影响,寒冷的气候灭绝了古老的爬行动物。至于哺乳类,则自它们进入地球的历史以来,显示了与爬虫类同样的趋向,特别是在始新世时最为一致。L.乌毕希说道:“在始新世,我们在欧洲看到了几乎和美洲一样的哺乳动物亚纲。其他的动物也是一样。” [62] 上表所示上新世时亲缘的减小,一看就知道是受了大陆冰川的影响。现在请看阿尔特脱的地图(第16图),它表示了对北大西洋陆桥问题具有决定意义的一些动物的分布。蚯蚓科的新属已如上述分布于日本到西班牙,但在大西洋以西,仅见于美国东部。珍珠贝见于两大陆断裂线上的爱尔兰与纽芬兰,以及两岸附近地区。蜗牛的分布是从德国经不列颠群岛、冰岛、格陵兰而达美洲,而在美洲仅显见于拉布拉多、纽芬兰以及美国东部各州。鲈科(Percidae)和其他淡水鱼类的分布也是如此。还可以提及的是一种普通的帚石南(Calluna vulgaris),除欧洲以外它仅见于纽芬兰及其邻近地区。相反,许多美洲植物在欧洲生长的地区仅限于爱尔兰的西部。即使后者可用墨西哥湾流来解释,但帚石南的分布就不能用同样的理由来解释了。许多事实都证明:纽芬兰与爱尔兰之间的陆桥一直到第四纪初期还存在过。在此以北,还有一座陆桥,它在第四纪中叶以前也似一直存在过 [63] 。

第16图 北大西洋生物的分布(阿尔特脱)

关于这个问题,华明(Warming)和那托尔斯特(Nathorst)对格陵兰植物区系的研究也很有意义。他们发现,在格陵兰的东南岸,也就是在第四纪时位于斯堪的纳维亚与苏格兰北部的前缘一带海岸(按大陆漂移学说两处应在一起)上,欧洲成分占优势,而在格陵兰的整个其他海岸,包括其西北海岸,则以美洲成分为主。根据森帕尔(M.Semper)的研究 [64] ,格临内耳地的第三纪植物群和斯匹次卑尔根岛的关系(63%),要比和格陵兰的关系(30%)密切。当然今日的关系是相反了(分别为64%与96%)。我们看一看始新世时的大陆分布情况,就可以解开这个谜,因为那时格临内耳地和斯匹次卑尔根间的距离,要比格临内耳地与格陵兰的化石地点间的距离短。

在第15图上,有关南大西洋陆桥的例证更为简单明了。很多人,比如斯特罗梅(Stromer)就着重指出,从舌蕨类(Glossopteris)植物、爬虫类的中龙科(Mesosauridae) [65] 以及其他很多成分的分布看来,我们不得不假定南大陆间曾有过广大的陆地连接。因此,雅伏尔斯基在研究了各种可能的反对意见之后,得出了如下结论:“综合西非与南美的所有地质知识,是和从动物地理与植物地理古今事实的研究中所得到的假说完全一致的。那就是说,在地球最早的时期内,于现在的南大西洋地方,即在非洲与南美洲之间,存在过陆地的连接”。 [66] 恩格勒(Engler)从植物地理的资料得出的结论是:“考察了所有这些关系,如果在下列地区间保持着陆地连接,则美、非二洲间具有共同的植物型是极易解释的:即巴西北部亚马孙河口的东南与西非洲比阿夫腊湾(Biafra Bay)之间有陆块或大岛相连接;在南非的纳塔尔(Natal)与马达加斯加之间,以及向东北方向延续到与印度之间(其间为中国—澳洲大陆所分离),有久已证实的陆地连接。除此以外,开普植物区系与澳洲植物区系间的很多亲缘关系,又必须假定澳洲与南极洲之间有陆地连接。” [67] 南大西洋上陆地的最后连接处当在巴西北部与非洲几内亚湾沿岸之间。斯特罗梅说道:“西非洲和热带中南美洲都有海牛(Manatus),它们生活在河流中和温暖的浅海中,但不能游过大西洋。由此可以断言:在最近的过去,大致在南大西洋北边的西非与南美之间,存在过已为浅海所淹覆的陆地连接。”

当然,上述许多论据也都被陆桥论的信奉者所引用。但是大陆漂移学说却从纯生物学的观点提供更为简单的解释。因为大陆漂移论者在解释动植物的分布时,不只证明两岸之间有陆地连接,并且还证明其间有距离上的变化。关于这一点,最有趣味的是胡安·斐南德斯群岛(Juan Fernandez Is.)。据斯高次伯格(Skottsberg)的研究,该群岛的植物和邻近的智利海岸并没有任何亲缘关系,但却和火地岛(由于风和海流么!)、南极洲、新西兰及太平洋诸岛之间存在着亲缘关系。这就和我们的见解符合了。我们的见解是:南美洲向西漂移,最近才接近该岛,所以植物区系的差异才如此显著。而陆桥沉没论就不能解释这个现象。

同时,夏威夷群岛的植物区系和距离最近的北美洲关系很少,虽然风和洋流都从那里到来;而和旧大陆的关系更为密切 [68] 。假如我们记住中新世北极位于白令海峡时夏威夷群岛的纬度是40—45°,因而处在盛行西风带内,风从日本及中国方面吹来,那么,这个现象就容易理解了。何况当时美洲海岸离夏威夷群岛也比现在远。

德干高原与马达加斯加岛之间的生物关系,一般都认为是有一个雷牟利亚大陆沉没的缘故。我们只要参考第15图及阿尔特脱的著作就够了。在这个问题上,大陆漂移学说的优越性也很明显。就现在的位置来说,这两个陆块纬度不相同,其所以具有相似的气候与生物,仅由于它们位于赤道两侧。两地相距如此之远,则舌蕨类植物的出现时期在气候上自然是一个谜,但以大陆漂移学说来解释就不成问题。况且前面已经说过,南半球的舌蕨类植物地层不但可以作为当时陆地连接的证据,也可以证明大陆漂移学说比陆桥沉没说更为优越。因为,从它们现在的位置看来,它们不可能在地球历史上的所有时期都具有相同的气候。关于这一点,我们将在下章作进一步的论述。

我们现在来讨论一下澳洲的动物界,我觉得这对于大陆漂移学说来说是很重要的。很久以前,华莱士(A.R.Wallace)把澳洲的动物界清楚地分为三个古老的系统 [69] ,这个分区并没有为新近的研究[例如赫德莱(Hedley)的研究等]所推翻。最老的成分主要见之于澳洲的西南部,它同印度、锡兰(今斯里兰卡)以及马达加斯加、南非的具有亲缘关系。这里,喜温动物是亲缘关系的代表,还有性畏冻土的蚯蚓 [70] 。这个亲缘关系起源于当澳洲还和印度相连接的时候。按第15图所示,这个连接已于下侏罗纪时断绝了。

澳洲第二个动物区系成分是人所共知的。它属于特有的哺乳动物——有袋类与单孔类,它同巽他群岛的动物完全不同(哺乳类动物的华莱士线)。这一动物成分和南美洲具有血缘关系。例如,今日有袋类不仅居住在澳洲、摩鹿加与太平洋诸岛,也居住于南美洲(其中有一种 [opossum]还见之于北美洲)。至于它们的化石,则曾在北美洲与欧洲找到,但未在亚洲找到。甚至澳洲与南美洲有袋类的寄生动物也是相同的。勃雷斯劳(E.Bresslau)曾着重指出,在175种的扁虫类(Geoplanidae)中有3/4于两地均可见到 [71] 。勃雷斯劳说道:“吸虫(Trematodae)及绦虫(Cestodae)的地理分布(这种分布当然与它们的宿主的分布相符)迄今还研究得很少。绦虫纲的Linstowia属仅见于南美洲负鼠科(Didelphyidae)的

[opossum]还见之于北美洲)。至于它们的化石,则曾在北美洲与欧洲找到,但未在亚洲找到。甚至澳洲与南美洲有袋类的寄生动物也是相同的。勃雷斯劳(E.Bresslau)曾着重指出,在175种的扁虫类(Geoplanidae)中有3/4于两地均可见到 [71] 。勃雷斯劳说道:“吸虫(Trematodae)及绦虫(Cestodae)的地理分布(这种分布当然与它们的宿主的分布相符)迄今还研究得很少。绦虫纲的Linstowia属仅见于南美洲负鼠科(Didelphyidae)的 和澳洲的有袋类(袋貍Perameles)与针鼹(Echidna)体内。这是在动物地理上极为有趣的事。”关于澳洲与南美洲的血缘关系,华莱士是这样说的:“特别值得重视的是,从喜热的爬虫类来说,很难显示出两地有什么密切的血缘关系,而从耐寒的两栖类与淡水鱼来说,显示这种关系的例证就极为丰富了。”(见其所著《动物的地理分布》第1卷第400页)

和澳洲的有袋类(袋貍Perameles)与针鼹(Echidna)体内。这是在动物地理上极为有趣的事。”关于澳洲与南美洲的血缘关系,华莱士是这样说的:“特别值得重视的是,从喜热的爬虫类来说,很难显示出两地有什么密切的血缘关系,而从耐寒的两栖类与淡水鱼来说,显示这种关系的例证就极为丰富了。”(见其所著《动物的地理分布》第1卷第400页)

细察其余所有动物,也显示出相同的特点。因此华莱士确信澳洲与南美洲间即使有陆地连接,也必然位于靠近大陆的寒冷的一端。蚯蚓也没有利用过这个陆桥。由于这个陆桥可立即被指定为南极大陆(它位于最短的路线上),那么少数作者所建议的南太平洋陆桥(仅在墨卡托投影的地图上似乎是最近捷的)之被大多数人所反对,也就不足为怪了。因此,澳洲动物界的第二个成分必然发生在澳洲还和南极洲、南美洲相连接的时期,即在下侏罗纪(其时印度已分开)与始新世(其时澳洲与南极洲分开)之间。由于今日澳洲位置的接近,这些动物又逐渐侵入巽他群岛,使华莱士不得不把哺乳动物的界线划在巴厘岛(Bali I.)与龙目岛(Lombok I.)之间,并通过马卡萨海峡(Macassar Straits)。 [72]

澳洲的第三个动物区系是最新的。它从巽他群岛移居到新几内亚与澳洲的东北部。澳洲的野犬(dingo)、啮齿动物、蝙蝠等是第四纪以后移入的。蚯蚓的新属环毛蚯蚓(Pheretima),因其生活能力特强,已在巽他群岛及从马来半岛到中国、日本的东亚沿海一带替代了旧的蚯蚓属,并且移居到整个新几内亚,在澳洲的北端也获得了稳定的立足点。以上种种都表明了自新近地质时代以来动植物区系方面的急速交换。

这三个澳洲动物区系的划分和大陆漂移学说是极为一致的。只要我们浏览一下前面的三幅复原图(第1、2图),就可以从图上找到解答。即使从纯生物事实来看,大陆漂移学说也比陆桥沉没说优越得多。南美洲与澳洲之间的最短距离,即从火地岛到塔斯马尼亚岛,今日为经度80°,几与德国和日本间的距离相等。阿根廷中部和澳洲中部间的距离与阿根廷中部和阿拉斯加间的距离相同,也即等于南非和北极间的距离。难道有人真会相信靠一个陆桥就可以进行物种的交换了吗?而澳洲竟和如此邻近的巽他群岛间没有什么物种的交换,就像从另一个世界来的外来物一样,岂非怪事!根据我们的假说,则知澳洲与南美洲之间曾非常靠近,而与巽他群岛之间则曾有宽阔的大洋相隔,这就为说明澳洲动物区系提供了一把钥匙,这是任何人也不能否认的。

第6章 古气候学的论证

本书虽不讨论整个古气候的问题,但也不能不对之作一番概要的说明;因为只有这样,才能获得支持大陆漂移学说的确切根据。

目前古气候的落后状态并不是由于过去气候资料的缺乏。过去的气候资料是很丰富的,但坦白地说,其中很多资料我们还不能确切地解释;并且,不幸的是,很多人又解释得不正确。大部分的古气候证据是植物和动物的化石。在最热月10℃等温线即树木线以外的无树苔原和温带森林植物,在化石上是显著不同的;而温带森林植物又在树干的年轮上和热带雨林大异,它和亚热带硬叶常绿植物(在今日的气候分类中仅占有较小的地区)有时也有区别。棕榈在今日仅见于最冷月平均温度超过6℃的地方,很有可能,过去的棕榈也有相同的温度限界。同样,珊瑚在今日仅见于水温超过20℃的海洋中,冷血的爬虫类动物不可能在过去的极地气候下生存,蚯蚓也不可能在冻土中生活。但能利用水温的两栖类,特别是淡水鱼类,以及自身能产生体温的哺乳类等,就可能在寒冷的气候下生存。用来判断在什么气候下有什么动植物和动植物化石的事例,多得不能一一列举。所有这些例证如果孤立地来看,都是不很确切的,因为有些动物和植物具有适应于与其种族环境完全不同的气候的惊人能力。但这正像从许多不确切的估计去计算流星群的轨道一样,就个别的资料来说可能很不正确,有时甚至完全相反;而若把这些资料综合起来,用误差补偿律来处理,就可以得到很可靠的结果。

此外,还有气候的非生物证据。非生物对气候无适应力,它们是更为优越的证据。漂砾泥、具有擦痕的碎岩以及磨光的岩石面,特别是当它们在大面积内以同样的情况出现时,就标志着大陆冰川与极地气候的作用。煤和古泥炭可以在不同的温度下形成,只要那里的降水超过蒸发。相反的,盐渍层只能在干燥气候下即在蒸发旺盛的地区形成。深厚的无化石的砂岩也是荒漠气候下的形成物。红色砂岩相当于较为炎热的荒漠,而黄色砂岩则相应于较为温和的气候(可比较热带的砖红壤、亚热带的红壤以及温带的黄壤)。

堪作气候的化石证据的大量事实说明了一个情况,即过去世界上许多地区具有与今日完全不同的气候。下面是一个特别显著的例子。

今日斯匹次卑尔根岛气候极为寒冷,为大陆冰川所覆盖,但在第三纪时确曾繁殖过种类上比现今中欧还要丰富的森林:不仅有扮松及水松,还有菩提树、山毛榉、白杨、榆、栎、枫、常春藤、野枣、榛、山楂、蔓越橘、梣木,甚至还有更为喜温的睡莲、胡桃、沼泽扁柏(落羽松属)、巨杉、法国梧桐、板栗、银杏、木兰和葡萄等。这样看来,斯匹次卑尔根岛过去曾经有过和今日法国一样的气候,它的年平均温度比现在要高出20℃。假如我们追索到地球的更远的历史时期,我们可找到更为温暖的标志。在侏罗纪及下白垩纪时,就还有西米椰子(今日只见于热带)、银杏(今日只见于中国及日本,为特有种)和树蕨等其他植物。最后,在下石炭纪时,我们在斯匹次卑尔根岛上又看到芦木、麟木、树蕨等和欧洲上石炭纪的大煤系一样的植物,这些植物据最有权威的学者的判断应是热带种。由此看来,那时斯匹次卑尔根岛的气候必然要比今日高出大约30℃。

这种从热带到极带的巨幅气候变化,立刻使人联想起地极和赤道的移动以及由此而引起的整个气候带系统的移动。位于斯匹次卑尔根岛以南纬度90°的中非洲在同一时期内经受了如此巨大而完全相反的气候变化这一例,即可证实这种想法的正确性。在石炭纪中,中非洲被冰川所覆盖,而今日则在赤道雨林区域内。但中非洲以东90°的巽他群岛却没有发生过气候变迁,至少从第三纪以来,巽他群岛一直具有像今日一样的气候,这表现为那里保存着许多古老的植物和动物,例如西米椰子和貘。南美北部的位置当时也和今日一样,例如貘等至今也还留在那里。但是在北美及欧亚(中印半岛除外),仅可见到这种貘的化石,在非洲却连化石也找不到。

因此,试探过去气候变化的理论,难怪很早就是并且一直是依靠地极位置移动的假说。同时还有一个假说,即认为整个地壳在其下层的上部滑动着,而地轴对大陆的位置关系一直保持不变。因为我们还无法确定二者的差别,就只好把它和地轴移动说同样对待。这样,我们对于地极的移动就一概理解为地球表面的地极的位移,至于这种移动是由地壳的变动所引起,还是由地球内部极的移位所引起,或者二者兼而有之,我们就不予探究了。赫德尔(Herder)早在他的人类历史的哲学方向的思想中提到过以地极移动来解释古气候,它获得了很多学者的程度不同的支持,例如伊文思(1876)、F.B.泰罗(1885)、勒费尔霍尔·封·科尔堡(1886)、奥尔丹(R.D.Oldham,1886)、M.诺伊梅尔(1887)、那托尔斯特(1888)、汉森(A.Hansen,1890)、M.森帕尔(1896)、戴维斯(W.M.Davis,1896)、雷毕希(P.Reibisch,1901)、D.克莱希高尔(1902)、哥尔费尔(Golfier,1903)、H.西姆罗次(1907)、华尔特(J.Walther,1908)、横山(Yokoyama,1911)、E.达斯克(1915)等。此外,近来在艾克哈德特(Eckhardt)的许多著作(最近的在1921年)中,在E.凯塞尔的名著《普通地质学教程》中以及在F.科斯马特等人的著述中,都有所探讨 [73] 。地极移动说常常遭到来自地质学专家这一小圈子的强力反对,直到M.诺伊梅尔与那托尔斯特的著作发表前,大多数地质学者还完全拒绝地极移动说。在这些著作发表以后,情况有所改变,而信奉地极移动说的人也渐渐多起来了。现在,大多数地质学者都采用了E.凯塞尔《普通地质学教程》一书中的观点,即承认在第三纪时地极有较大的移动这一点是无论如何“很难回避”的。虽然有些人还在进行着艰苦的反驳,但地极确曾移动已可看作定论了。

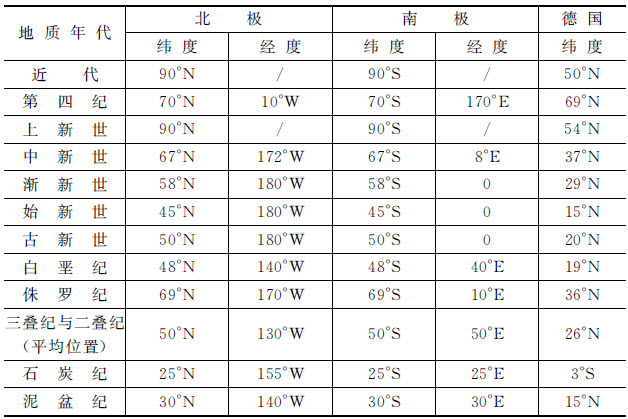

虽然地极移动的假定(在地球历史的某些时期中)是不可避免的,但不可否认,过去所有想要连续地确定整个地质过程中的地极位置的一切尝试常常是自相矛盾的,有时矛盾到如此的奇异,以致难怪会引起对地极移动说发生怀疑,认为是一套妄谈。曾经尝试系统地确定地极位置的,有勒费尔霍次·封·科尔堡 [74] 、P.雷毕希 [75] 和H.西姆罗次 [76] 、D.克莱希高尔 [77] 和E.雅可比提(Jacobitti) [78] 等人。可惜的是,P.雷毕希把这种移动看作仅在较小的摆动轨道范围内的运动,虽然在白垩纪以后是正确的,但从转动物体律来看恐怕是错误的。无论如何,这种说法也没有足够的根据,而是和观察到的事实发生了许多矛盾。H.西姆罗次搜集了大量的生物学资料,其中有可以作为地极移动的良好证据,但根据这些生物学上的证据,却并不能证实想象中地极来回摆动的严格规律性。这里,不如用纯归纳法来处理还较为正确些。即纯从气候的化石证据来决定极的位置,不要对这个问题持任何先入之见。克莱希高尔在他的详尽而明确的论著中就采用了归纳法,但他却又陷入对于山脉的配置的不成熟的教条中。对于较新的时代,上述所有探讨都得到几乎相同的结论,即北极的位置在第三纪初期是位于阿留申群岛附近,以后即向格陵兰岛的方向移动,到第四纪时移达格陵兰岛。就时代来说,各家没有很大的分歧。但在白垩纪以前的时代里,情况就完全不同了,不但许多著名学者的见解分歧很大,并且由于丢开了大陆漂移的思想,陷入了无可救药的矛盾中,产生了从中确定地极位置时不可克服的障碍。

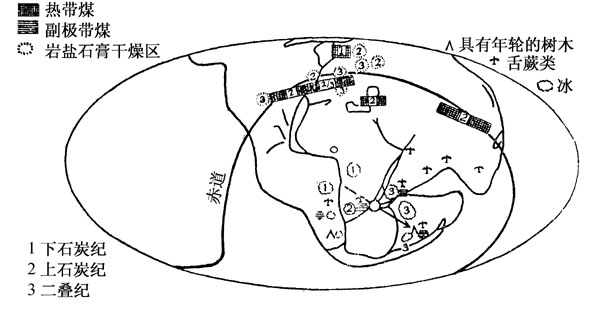

南半球二叠石炭纪的冰碛层即是其中最大的障碍。冰川作用的痕迹在南半球所有的大陆内都有发现。有些地方冰川痕迹极为明显,甚至可以从岩石表面的擦痕读出冰块移动的方向。南半球二叠石炭纪冰川的痕迹最初是在南非洲发现的,也研究得最好。以后在巴西、阿根廷、福克兰群岛(Falkland Islands)、多哥兰(Togoland)、刚果、印度以及澳洲的西部、中部和东部又陆续发现 [79] 。假如我们把南极确定在这些冰川遗迹的最适中的位置,即在南纬50°、东经45°处,那么最远的冰川地区,如巴西、印度及澳洲东部将在离赤道10°以内。换句话说,当时整个南半球都要被冰川所覆盖,于是就必须假定当时整个南半球都属于极地气候了(而在北半球的二叠石炭纪沉积中,已经清楚地知道非但找不到任何确切的冰川痕迹,相反还在很多地方发现了热带植物的遗体)!这样的结论,不待说是荒唐的。这一点已为很多学者指责过,其中E.科根说得最明白 [80] 。他认为这些冰川除了假定为海拔显著的高山冰川外,别无他途。但从气候学的观点来看,这是不可能的。正如克尔纳(F.Kerner)把它解释为由于寒流等现象引起的热量分布的局部反常,在气候学者看来也是不可能的一样。这样一来,有些学者,如A.彭克,才认为有可能用地壳移位说来说明这些事实的必要了。再有一种假说,认为当地极移动或地壳随之转移时,冰川痕迹是依次形成的。这个假说也由于在其对跖点的地区看不到相应的现象而被否定了。假使我们允许南极从今日的巴西经非洲移向澳洲,且不说其移动的速度将立即引起应有的怀疑,而且北极势必要相应地从中国移至中美洲以东,并在那里留下冰川痕迹了。这和由其他方面所确认的二叠石炭纪赤道位置以及当时的干燥区域位置也完全矛盾。我们对于那时整个的气候证据了解得愈正确完全,事情就愈明显:即按照今日的大陆配置,地极和气候带无论怎样安放,都不可能和当时的气候相适应。所以,如果说这些显然自相矛盾的观察资料已使得古气候的发展行不前,也并非言之过甚;而以上提到的追索地质时期中地极位置变动的一切尝试,也必然在这一块岩石上碰得粉碎。

二叠石炭纪冰期之谜,现已可从大陆漂移学说找到极为生动的解决:那些带有冰川作用痕迹的地壳部分,过去曾环绕着南非这个中心而直接聚合在一起,因此过去被冰川覆盖的整个地区并不比北半球第四纪冰川所覆盖的地区大。大陆漂移学说不但使问题单纯化,并且也第一次提供了一种可能的解释。

鉴于这些事实对大陆漂移学说的正确性问题具有特别重要的意义,我们将于下文对二叠石炭纪时期的其他气候证据择其最有力者试予以探讨,看一看它们在大陆漂移学说的基础上是否与气候带的确定的方位相适应。

让我们首先假设这个大为缩小了的冰冠从来没有以最大的范围存在过,而是由于南极的移动曾在不同的地区陆续出现的。这样,各地冰期的年代将不会确定得那么准确,例如准确到可以从地质学上判断出其间较小的时间差异。但是在地质学上,这种时间上的变动却也已有所假定了。瓦根(L.Waagen)曾指出,含有舌蕨类植物的地层在非洲与印度位于漂砾泥之上,而在澳洲则位于其下,因而说道:“可以毫不含糊地认为,在印度与南非,冰川覆盖时期较早,而在澳洲则覆盖时期较迟。这样,我们可以确定印度、非洲的冰期是在石炭纪,而澳洲的冰期则在二叠纪。” [81] 在阿根廷,按格尔兹(H.Gerth)的研究 [82] ,含有舌蕨与圆舌蕨类(Gangamopteris)的砂岩位于冰碛层之上。这样看来,在巴西、多哥兰、刚果所看到的最西冰碛遗迹可能是在下石炭纪时形成的。又由于在南非的下泥盆纪地层中也发现了冰川现象 [83] ,看来从下泥盆纪到下石炭纪时期中,南极可能是从开普省移过了卢安达(Loanda),以后到上石炭纪又以相反的方向移回到南非和印度南端,在二叠纪移到了澳洲。北极的相应移动路线则全在北太平洋内,所以就没有留下任何值得一提的冰川痕迹。现在让我们来看看其他气候证据对这个路线又是如何合辙的。其中最重要的证据均载入第17图。

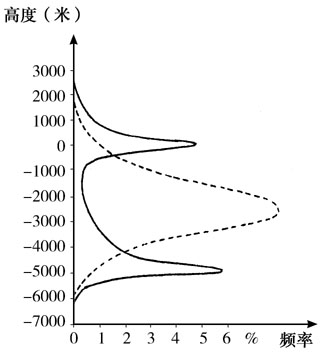

第17图 二叠石炭纪时的气候证据

让我们先考察一下舌蕨类植物的分布。这类植物的气候特征有各种不同的说法,有人说它是极地苔原植物,有人说它是温带植物。一般都认为它生长于比下述石炭纪热带植物较为寒冷的气候环境中。但据我看来,若进一步认为它是苔原植物,能在当时的树木线以外生长,也不致大错 [84] 。当然,那时的树木线不一定具有和今日同样的温度,今日的树木线是和最热月10℃等温线相符合的,其符合的确切程度乍看起来实在令人吃惊 [85] 。但这是不难理解的,因为树木高耸在地面上,生活于气象学上测量的空气温度中;苔原植物则不然,它们贴近地面,利用着较高的土壤温度以及日夜被阳光照耀着的地表空气温度,因此虽同为年平均10℃,苔原植物却比乔木具有较长的生长期而能在高纬度生长,直到极地附近。石炭纪的树木线也一定起着同样的作用,即使当时各个极不相同的属种可能另有别的温度限界。当时的这个“极地”植物区系出现在今日南半球各大陆的地层中,通常有一部分位于冰碛物之上,有一部分位于冰碛物之下,正和欧洲冰期的间冰层情况一样。这个植物群又有伸展到冰川界限以外的,在克什米尔、喜马拉雅山东部以及中印半岛和婆罗洲(今加里曼丹——译者)都有发现,是为意料中事。

那时相当于柯本雪林气候的具有年轮的树木,据我所知仅见于两处,一处是澳洲的新南威尔士(New South Wales),一处是福克兰群岛(为哈勒〔J.Halle〕所发现)。

最后,当时的南极地区也有过煤层,它和舌蕨类植物有密切的联系,且大都直接位于二叠石炭纪冰碛之上。煤层分布在阿根廷(下石炭纪)、南非、德干高原与澳洲。我们认为这种煤层显然是由当时副极带泥炭沼泽形成的,完全相当于欧洲(还有火地岛)第四纪及后第四纪的泥炭沼泽。

但是和横亘在北美、欧洲与亚洲(中国)产量丰富的大煤田带比较起来,这种泥炭煤是不很重要的。北半球大煤田中保留下来的植物,按波托尼(H.Potonie)的研究 [86] ,应是热带产物,因为它们生长快、叶面大、不具年轮、与今日的热带植物有亲缘关系、树蕨与藤本植物多,以及有茎上生花现象(芦木属、某种鳞木、封印木和今日热带植物一样在茎干上开花)等。几年以前,拉曼(E.Ramann)、F.弗勒希等很多人以为泥炭的形成和低温有关,热带地方分解作用强是不可能生成泥炭的。在赤道多雨带中还没有发现新成泥炭的时候,有这种想法是很自然的,但自从苏门答腊东部甘巴河(Kampar River)北岸发现了大泥炭沼泽以后,这个说法就显得是错误的了。这个沼泽由于被水浸淹,隔断了氧化作用的空气,阻碍了分解而形成了泥炭。此后,又在锡兰(今斯里兰卡)及赤道非洲陆续发现了泥炭沼泽,于是以往对于煤田的热带性质的热烈争论可以认为是已有定论了。如第17图所示,大煤田恰好位于距当时冰川中心约90°的大圆圈上。只有用大陆漂移学说,这个问题才能得到圆满的解决。把第17图和第18图比较一下,就可明白。就像第三纪初期的赤道一样,石炭纪时的赤道地方也分布着褶皱山带(即D.克莱希高尔所谓的煤环),它必然给形成沼泽提供了特别优越的条件,因而形成了大煤田。但应该注意的是,D.克莱希高尔的褶皱带在北美和澳洲都走离“煤赤道”很远,而在南美洲则褶皱带与赤道直交,也不存在这个赤道山系,赤道的位置也和气候证据不符合。拿第18图和按大陆漂移学说的观点而绘制的第17图相比较,就可以清楚地看出,只有在第17图上才能把赤道雨林真正表示出来。

第18图 石炭纪褶皱和赤道位置(克莱希高尔)

这个大煤田的形成的年代顺序和从冰碛层推定的南极位置是协调的。石炭纪的热带煤田也在斯匹次卑尔根岛发现,据安德逊(Andersson)的估计,它要占该岛煤藏总量的2/3以上。但这个煤层是下石炭纪的(根据库尔姆〔Culm〕),它位于与多哥兰、刚果、巴西冰川痕迹(其形成亦属下石炭纪)相距约90°的地方,其中植物化石和格陵兰东北81°N处及梅耳维耳岛(Melville Ⅰ.)上一样都是热带性的。以上所述仍限于下石炭纪时代赤道多雨带的问题。另一方面,主要大煤田带的形成则为时较晚。中国煤田的形成年代 [87] 一部分在下石炭纪(山东及川南煤田),一部分在上石炭纪(祁连山北坡),一部分在二叠纪(山西、河北及东北诸省),甚至还有一部分在三叠纪(湖南)。欧洲的下石炭纪煤田向南伸延到苏格兰、开姆尼兹(Chemnitz,今马克思城——译者)和莫斯科。中石炭纪煤田延伸到布列塔尼和上西里西亚,上石炭纪煤田延伸到奥佛尼(Auvergne)、巴登(Baden)、勃伦纳(Brenner)和累巴赫(Laibach,今卢布尔雅那——译者)。在法国、图林吉亚(Thuringia)、萨克森和波希米亚,甚至于二叠纪(仅见于紧接石炭纪的下二叠纪)地层中也有煤田。欧洲煤田主要是上石炭纪的,在那里可以看到成煤年代的从北向南的变动,就像在北美洲所看到的那样(从新不伦瑞克到弗吉尼亚为下石炭纪,从俄亥俄到阿拉巴马为上石炭纪)。但到了中二叠纪,煤田区出现了干燥地区的特征。这样,我们就看到,成煤带是从斯匹次卑尔根岛(下石炭纪)向中欧(上石炭纪和下二叠纪)移动的。在上二叠纪地层中找不到任何煤田。

从煤的分布推断出来的赤道多雨带的移位,又为下述北半球干燥地区的同样移位所巧妙地核实,而干燥地带的移位可以由岩盐和石膏的沉积层来表明。 [88] 一方面是上二叠纪地层中没有煤,一方面则是下石炭纪地层中没有岩盐。岩盐与石膏最早见之于煤田带以北的东乌拉尔的上石炭纪地层内;又已见之于纽芬兰,那里的岩盐和石膏位于煤层之上,沉积发生在煤层以后。根据森帕尔的看法,上石炭纪时斯匹次卑尔根岛上已具有干燥气候,可见干燥气候是紧接成煤时期而出现的。但最大的岩盐与石膏沉积层最初发生在不见煤层的二叠纪(实际上是上二叠纪)时期,例如俄罗斯东部、德国北部、阿尔卑斯山南部和美国等地。这样看来,当时岩盐的形成也是追随着成煤地区从北向南推进的,即从斯匹次卑尔根(下石炭纪)移向南阿尔卑斯山区(上二叠纪)。当然,我们这里所讨论的无疑是北半球的干燥区域。

上面我们仅谈到这时期内较为重要的气候证据,应当承认,在大陆漂移学说的基础上,这些证据是具有很大的逻辑一致性的。较为次要的证据还很多,在这里不能一一引述。但直到现在为止,所有次要的证据也毫无例外地可以切合这个图案。兹举二三例来说明。据A.汉德勒希的研究,下中石炭纪时的昆虫的翼长达51毫米,在上石炭纪与二叠纪时只有17—20毫米长。这和下石炭纪时赤道位于最北、二叠纪欧洲位于北方干燥带的事实恰好符合。再者,下石炭纪时珊瑚礁不仅见于坎塔布连(Cantabria)和卡尔尼克阿尔卑斯山(Carnic Alps),也见之于比利时、英国和爱尔兰。中上石炭纪的珊瑚则见之于北美洲(印第安纳、伊利诺斯及阿拉巴马为中石炭纪,堪萨斯到得克萨斯为上石炭纪)。 [89]

另一方面,帝汶岛的二叠纪地层中仅含有个别的珊瑚化石,并不形成暖水的珊瑚礁。

据H.格尔兹的研究,乌拉圭与巴西南部在二叠纪时温度剧升,已出现过中龙科(Mesosaurus)动物,并在页岩中夹有石灰岩和白云岩层,证明其时有过暖水。北美西部的二叠石炭纪“红色层”也和我们的图案十分切合,因为红色层显然是属于北方干燥带的荒漠区的。非洲的大部分从石炭纪的温暖湿润气候转变为二叠纪的南方干燥带,也和S.帕萨格的结论符合。帕萨格为了解释非洲今日的地表形态,曾假定在中生代时其地有一个长期的荒漠气候。 [90]

为了便于比较,让我们看一下石炭纪以前泥盆纪时代的气候分布(但必须注意,由于石炭纪的褶皱山系没有抹去,我们的地图是不正确的)。前面已经说过,下泥盆纪的冰川作用痕迹曾在南非洲找到过,而北方荒漠带的证迹则见之于北美洲、格陵兰、斯匹次卑尔根岛及北欧的老红色荒漠层(第四章“地质学的论证”中已提到过)。北美洲及波罗的海沿岸地区的老红层中含有岩盐与石膏,足以证明它是干燥带的沉积。由此可见,下泥盆纪时代的赤道必和上石炭纪时具有相同的方位。艾弗尔(Eifel)的诺因基尔亨(Neunkirchen)的泥盆纪煤田也就将属于赤道多雨带,而英国、比利时、法国南部、德国西北部、西里西亚和阿尔卑斯山的泥盆纪珊瑚礁也可以这样来看待。非洲的大部分(下努比亚砂岩区)与巴西,则位于南方干燥带内。这里我们不再作进一步的细谈了,因为我们找到了石炭纪与二叠纪时的地极位置后,以上所述已足够说明它和泥盆纪时地极位置的联系。

二叠石炭纪时代的一切气候证据,既已为当时的气候带描绘出如此真实的图案,那么地极的位置及其移动方向的见解自属不可否认的了。这样,这些证据也就为大陆漂移学说的正确性提供了强有力的证明。

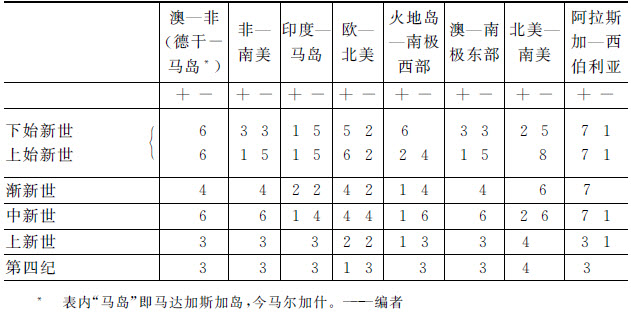

上文的所以专就石炭纪来讨论,是因为石炭纪时代所显示的大陆漂移事实最为简单明了。我们把地球的历史追索得愈远,大陆的位置比今日的位置就变动得愈大,大陆漂移学说的作用也就愈显著。并且,石炭纪是大陆漂移研究资料较为丰富的最古时期,因此我们从地极位置研究方面所获得的大陆漂移的指标,也随着时代的前进而减少其重要性。倘若我们能全面地分析一切例证,那么我们一定也能够决定以后各时期直至第四纪的气候带位置,像二叠石炭纪一样地彻底,并且能够发现大陆漂移学说解决每一个问题时会有多么良好的成果。但这项工作还没有人详细地做过,著者希望在不久的将来能和W.柯本合作写出另一本书来,来完成这项工作 [91] 。根据最重要的气候证据作出的最初步的研究成果,在本书第二版中曾有详细的介绍,这里仅就这项工作成果在性质上的一般概念再说一下。当然,拟议中的进一步的全面研究会对下述数据作些更动,但估计决不至于有重大的出入。若把非洲作为固定点,则南北极的位置和今日坐标系统的关系将如下表所示:

下表最后一栏表示今日德国(50°N)在地质年代中纬度位置的变动,这由下面的第19图来说明。

第19图 地球历史上中欧的纬度位置

第20图 大冰川时期大陆块的复原

最后,我们简略地谈一谈北欧及北美的第四纪冰川有关大陆漂移学说的一些例证。第20图表示按大陆漂移学说两大陆在第四纪初期相互并合的情况。两大陆的分离可能是在最大冰期或较前一些时候发生的。无论如何,在冰川最大的时期中两大陆间的距离是不大的。另一方面,在冰川末期两大陆必已显然分离。这个结论是从挪威西部海岸向西倾斜而来的。我们已经看到欧洲和北美洲的终碛带恰好接合。最有兴趣的是,按照大陆漂移学说的见解,整个冰川面积要大为缩小。不管冰期的成因问题怎样棘手,总得承认大陆漂移学说对这个问题不是增加了困难,而是使之更为简单了。现在再谈谈另一个有趣的第四纪冰川现象。按A.彭克的研究,塔斯马尼亚的第四纪雪线要比新西兰的雪线低500—600米,而两地今日几处于同一纬度,所以就很难理解了。大陆漂移学说就能摆脱这个困难,因为按照这个学说,塔斯马尼亚当时是远远位于新西兰之南的。

第7章 大地测量学的论证

在具有同样深远思想的各种学说中,大陆漂移学说的特具优点是它可以被准确的天文测量所证实。如果说大陆漂移是在漫长时间内一直在进行的,那么应该认为它在今日还在继续移动。剩下来的问题是,这种移动的速度是否快到能在不长的时间内为天文测量所察觉。为了获得这个问题的决定性的意见,我们必须先行探索地质时代的绝对年龄问题。大家都知道,地质时代的绝对年龄虽不很确实,但一般说来不至于不能用来回答我们的问题。

自最后一次冰期到现在的时间过程,A.彭克从阿尔卑斯山的研究来估计为5万年;斯坦因曼(G.Steinmann)则估计为至少2万年,至多5万年。A.海姆从最近的瑞士研究以及美国冰川地质研究所作的估计仅为1万年。米兰科维奇(Milankovitch)用数学方法得出从最后冰期的最冷气候到现在为25,000年,从间冰期的温和气候(瑞士地质学者主张有此时期)到现在为1万年。祁尔用计数土壤层次的方法断定退缩的冰缘在12,000年前经过休纳恩(Schonen),而在14,000年前还位于梅克伦堡(Meklenburg)。上述许多数字出入不大,已能满足我们的要求。

对于较老的地质时期,沉积层的厚度可以用来估计其形成的年龄,例如曾得出第三纪的年龄为100万到1,000万年, [92] 但最为可靠的是用物理学方法计算岩石的含氦量来估计年龄。氦是由放射性物质蜕变形成的,一般用锆硅石晶体来测量,含氦量是由其中铀的分裂而产生的。R.斯特罗特用这个方法计算出渐新世的年龄为840万年,始新世为3,100万年,石炭纪为15,000万年,太古代为71,000万年。科尼斯伯格尔(J.Königsberger)曾校正过R.斯特罗特的计算值 [93] ,并通过地层的观察确定了其他地质时代的年龄。兹根据J.科尼斯伯格尔及一些前人的材料,列地质时代年龄表如下:

自古生代初迄今 50,000万年

自中生代初迄今 5,000万年

自第三纪(下始新世)初迄今 1,500万年

自始新世初迄今 1,000万年

自渐新世初迄今 800万年

自中新世初迄今 600万年

自上新世初迄今 200—400万年

自第四纪初迄今 100万年

自第四纪后期迄今 1—5万年

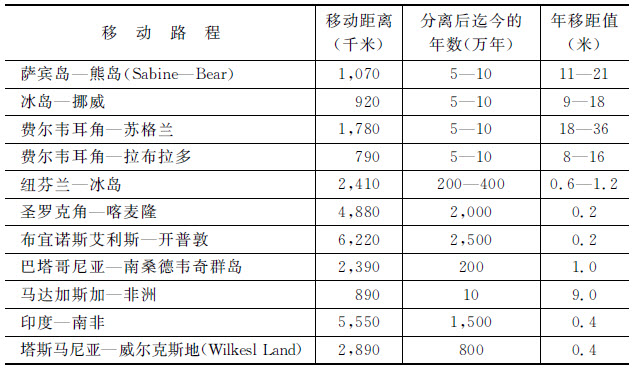

有了上述数字的帮助,根据大陆移动的途径,我们就不难得出预期的大陆的年移距值。可惜由于大陆块分离的时期只能是一个粗略的估计,所以所得的数值是很不可靠的。这里的很多数字将来一定会得到改正。兹列著者计算的数值如下表:

从上表可见,格陵兰与欧洲间的距离变化最大。这里的移动是东西向的移动,因此两地在移离过程中天文位置将表现为经度差的增加,而非纬度差的增加。

格陵兰与欧洲间经度差的增加实际上已有人注意过。J.P.科赫在丹麦考察队报告 [94] 第6卷“北格陵兰的向西方漂移”一章(共16页)的“关于东北格陵兰的调查”的一节里(即该报告第6卷第240页),曾比较了萨拜因(Sabine,1823)、博尔根(Börgen)与柯贝兰(Copeland, 1870)和科赫(1907)自己等人的经度测定值,因而得知经度差随着时间的推移而增加,即相当于格陵兰东北与欧洲间的距离的增加:

1823—1870年间共移动了420米,即每年移动9米,

1870—1907年间共移动了1,190米,即每年移动32米。

纬度的测定不是完全在同一地点进行的。萨拜因的观察工作是在萨宾岛的南岸进行的,遗憾的是对萨拜因的具体观察地点还有些不明确(虽然关系不大),如能再去核对一次,这个缺点就可消除。博尔根和阿贝兰在同一地区但稍偏东100米处进行了观察。J.P.科赫的观察是在更北的日耳曼地(Germania Land)的丹麦港(Danmarkshafen)进行的,而以三角网和萨宾岛连接着。科赫精心地注意了这个连接中所可能产生的误差,故其成果的误差和经度测定所可能产生的较大误差相比较,实在小至可以不计。由于上述三人的成果都是通过观测月球取得的,其准确度必然比用无线电报法测定经度要差。从比较每组观测所得数字而计算出来的平均误差值上,可以大致看出其准确度。其平均误差值为

在1823年………………………………约124米

在1870年………………………………约124米

在1907年………………………………约256米

假如我们把平均误差值和观察到的经度变化值相比较,我们就可以看到经度变化值要大得多。据此,J.P.科赫下了如下的结论:“从上看来,丹麦探险队与德国探险队所测定的存在于赫斯塔克(Haystack)的位置间的1,190米之差,若用上述发生的误差(不论是绝对误差值还是平均误差值)来解释,是不足以说明的。这里所能产生的唯一误差来源只是经度的天文测量。但若要以经度观察的误差来解释这个差数,那么我们必须把经度的天文测量实际误差增大到平均误差的四五倍。这是完全说不通的。”但波尔梅斯特(F.Burmeister)反对此说 [95] ,他认为假如观测的次数无限,平均误差只是形成差数的部分原因,而在这里,计算的差误就可能达观测差数之巨。因此,他并不认为J.P.科赫的论证是充分的。即使F.波尔梅斯特的说法在理论上是对的,即我们不能信赖所得的成果,而应当试用无线电报法来求得新的更为准确的测定,我仍然相信F.波尔梅斯特的批评是过火了。假如准确的数量证据要等待更准确的测定,则J.P.科赫也还是发现这个坐标变化的先驱者。

如前表所示,在费尔韦耳角方面,可期望有更大数值的移位。在冰岛方面,在5—10年中也可断定其确有位置的移动。

关于欧洲、北美间经度差的测定,情况并不怎么顺利。如前表所示,每年可期望增加1米的距离,但这个数字是从纽芬兰离开爱尔兰以后的平均值,其后北美的移动则似由于冰岛的分离而改变了方向。而目前看来,确是在向更南的方向移动。这可从拉布拉多与西南格陵兰海岸两个对应点的目前相对位置看出来,并由旧金山地震断层的移动方向(将于下文详述)以及加利福尼亚半岛的初期皱缩所证实。因此,很难说定目前经度增加量的大小。但无论如何总不会超过每年1米之数。我曾根据1886、1870及1890年用横断大西洋的海底电线所获得的经度测定,断言过每年实际距离约增加数米。但根据加勒(Galle)的研究 [96] ,用这个方法测定的数值不能准确地进行组合。在大战前不久,关于这方面的新的经度测量已在进行中,而这个测量也用无线电测量来控制。虽然此项工作由于战事发生、海底电线割断而中止了,其结果自不能达到预期的准确,但看来其间的经度变化数值很小,甚至很难确切察觉。美国的坎布里奇与英国的格林尼治之间的经度差实际上如下表所示 [97] :

在1872年………………………………4时44分31.016秒

在1892年………………………………4时44分31.032秒

在1914年………………………………4时44分31.039秒

1866年的最老测定数为4时44分30.89秒,因为太不准确,所以省去了。当然我们很希望能进行一次新的完善的经度测定,但也必须预计到测定结果可能仍然反映移动的距离是很小的,小到不能确切察觉的程度的。

但北美的移动也可能从测定它对格陵兰的相对纬度变化来确定。马达加斯加岛与非洲之间也有可能存在纬度上的变化,可经反复观察在不长的时间内来测定其变化值。

最后,还应提到欧洲和北美洲的天文台在地理纬度上的变化。A.霍尔(A.Hall)认为下列纬度的减低值是已被证实了的 [98] :即华盛顿在18年中减低了约0.47秒,巴黎在28年中减低了1.3秒,米兰在60年内减低了1.51秒,罗马在56年内减低了0.17秒,那不勒斯在51年内减低了1.21秒,哥尼斯堡(普鲁士)在23年内减低了0.15秒,格林尼治在18年内减低了0.51秒等。根据科斯丁斯基(Kostinsky)和索科洛夫(N.A.Sokolow)的观察,普耳科沃天文台的纬度也有逐年降低的情形。但自从发现了各天文台内有室内折光差以来,这些大小近似的一系列差误都被归咎于由此项误差所致的了。同时,相信欧洲与美洲的国际纬度观测确实说明纬度上有变化的人,近来却愈来愈多。但必须指出:这种变化目前似又表现为纬度在增大,而不是在减低。 [99]

[1] 瓦格纳(H.Wagner):《地理学教科书》(Lehrb.d.Geographie),第一卷“普通地理学”,第二篇“自然地理”,第231页,1922年汉诺威(Hanover)出版。所用数字参考了科辛纳(Kossinna)的最新深海测量(见《世界海洋的深度》〔Die Tiefe des Weltmeeres〕一文,载《海洋研究所汇刊》[Veröff.d.Inst.f.Meereskunde, N.F.A.]第9集,1921年柏林出版)。所用图表则采用较旧的克留梅尔(O.Krümmel)与特拉贝尔特(Trabert)的计算。二者数值基本相同。

[2] 特拉贝尔特:《宇宙物理学教本》(Lehrb.d.kosmischen Physik)第227页,1911年莱比锡与柏林出版。

[3] 格罗尔:《海洋深度图》(Tiefenkarten der Ozeane),载《海洋研究所汇刊》第2集,1912年柏林出版。

[4] W.索格尔:《大西洋裂隙和对魏格纳大陆漂移说的评注》,载1916年《德国地质学会月刊》第68卷,第200—239页。

[5] 《皇家学会会报》(Proc.Roy.Soc.),1890年6月19日和1891年1月22日

[6] A.W.鲁克尔:《地球的第二磁场》(The Secondary Magnetic Field of the Earth),载《地磁与大气电学杂志》(Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity)第4卷第113—129页,1899年3—12月。

[7] 同上杂志,第164卷第150页,1917年。

[8] 根据弗里德兰德(J.Friedlaender)《地球物理学论丛》(Beitr.z.Geophys)。(见1912年《专著文摘》〔Kl.Mitt.〕第11卷第85—94页)的说法,深处火成岩的导热率一般认为是较小的(熔岩的地温梯度为17米),所以地磁层的厚度仅达8—9千米。

[9] E.塔姆斯:《通过大陆及海洋的地震表面波长的传播衰减率》(Über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der seismischen OberflÄchenwellen lÄngs kontinentaler und ozeanischer Wege),载1921年《矿物岩石及古生物学中央汇刊》(Centralbl.f.Min.Geol.u.PalÄont.)第44—52页及第75—83页。

[10] G.安根哈伊斯特:《太平洋地震的观测》(Beobachtungen an pazifischen Beben),载1921年《哥丁根科学协会汇刊,数学物理专号》(Nachr.d.kg.Ges.d.Wiss.z.Göttingen, Math-Phys.)第113—146页。本书前一版提到根据奥莫里(Omori)的研究,出现过更大的地震差。这是由于奥莫里对于震波的性质有所误解所致。故兹删去不录。

[11] P和S是指地震图上的第一和第二初期震动,分别由通过地球内部而传播的纵向与横向弹性振动所形成。

[12] O.克留梅尔:《海洋地理学手册》(Handb.d.Ozeanographie)第1卷第193、197页,1907年斯图加特出版。

[13] 这种分法渊源于罗伯特·本生(Robert Runsen),他把非沉积岩分为基性与酸性两种,苏斯则创造性地运用了这两个更为适用的名词。

[14] 这些计算是以普拉特的假说为根据的。W.施韦达尔在一个较早的报告中,曾根据艾里的假说计算出陆块的厚度为200千米,相应的硅铝质与硅镁质的比重差仅为0.034(见其《对魏格纳大陆漂移学说的探讨》一文,载1921年《柏林地学会杂志》第121页)。

[15] 海顿(H.H.Hayden)计算出喜马拉雅山的均衡面深度为330千米,而在低地则为114千米。但也有人不同意这个计算。

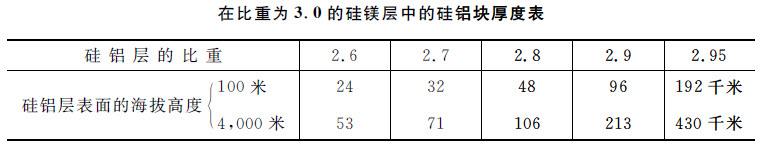

[16] 下列的表可以进一步解释硅铝壳的沉降与比重的关系。表中列举在比重为3.0的硅镁层中的硅铝块的厚度。若把硅镁层与硅铝层的比重同时减少0.1,则表列数字仅减小5%。

[17] 每地理哩(地理英里)为赤道处经度一分的长度,约2,000码。一说合今7,420米。——编者

[18] O.克留梅尔:《海洋地理学手册》第1卷第91页,1907年斯图加特出版。

[19] K.安德雷:《造山运动的条件》第86页等处,1914年柏林出版。

[20] A.彭克:《魏格纳的大陆漂移学说》(Wegeners Hypothese der Kontinentalen Verschiebungen),1921年《柏林地学会杂志》第110—120页。

[21] H.开台尔:《阿根廷山地内移位构造的年代、分布及其作用方向》(Über das Alter, die Verbreitung und die gegenseitigen Beziehungen der.verschiedenen tektonischen Strukturen in der argentinischen Gebirgen),载《第十二届国际地质学会汇刊》。参见另一详述论文,题为《布宜诺斯艾利斯省山地的地质及其与南非山地的关系》(La Geología de las Sierras de la Provincia de Buenos Aires y sus Relaciones con las Montaτas de Sud Africa y los Andes),载《阿根廷农业部双月刊——地质矿物专号》(Annales del Ministerio de Agricultura de la Nación, Sección Geología, Mineralogía y Minería)第11卷第3号,1916年布宜诺斯艾利斯出版。

[22] 若按照反对论者的做法,从圣罗克角和喀麦隆的1,000米等深线处量起,距离当然就不相等了。在这些等深线上,两大陆并不完全吻合。但是在下文中我们要指出:两大陆的原始轮廓在大陆缘的上部保存较好,在大陆缘的下部却向横侧流塌。因此,接合处照例应放在向深海倾斜的陡坡的上缘才对。

[23] H.A.白劳威尔:《里约热内卢西北格里西诺山地的基性岩以及巴西与南非喷出岩的一致》(De alkaligesteenten van de Serra do Gericino ten Noordwesten van Rio de Janeiro en de overeenkomst der eruptiefgesteenten van Brazilien Zuid-Afrika),载1921年《阿姆斯特丹科学院学报》(Kon.Akad.van Wetensch.te Amsterdam)第29集第1005—1020页。

[24] A.L.du托阿特:《南非洲的石炭纪冰川》(The Carboniferous Glaciation of South Africa),载1921年《南非地质学会译报》(Trans.Geol.Soc.S.Africa),第24卷第188—227页。

[25] 这里所写为一笔误,原文为“西南”。

[26] P.勒摩恩:《西非洲》(Afrique occidentale),《区域地质手册》(Handb.d.Regionalen Geologie)第7卷6A第14篇第57页,1913年海得尔堡(Heidelberg)出版。

[27] S.帕萨格:《喀拉哈里地区》(Die Kalahari)第597页,1904年柏林出版。

[28] A.温得豪孙:《巴塔哥尼亚南部的地层与造山运动》(Ein Blick auf Schichtenfolge und Gebirgsbau im südlichen Patagonien),1921年德国《地质杂志》第12卷第109—137页。

[29] 金提尔(L.Gentil)曾认定在该时代的中美山脉(特别是安的列斯群岛)中有阿特拉斯山脉的延续,但雅伏尔斯基(Jaworski)反对这种看法,认为这是和一般所公认的E.苏斯的见解不相容的。这个见解是:南美洲的东部山弧越海入安的列斯群岛,仅从该岛曲向西面,并没有向东伸出任何支脉。

[30] 很多人以这点来反对大陆漂移说。举北美洲沿岸的泥盆纪地层来说,在欧洲方面就找不出同样大的具有相同构造的陆块(西班牙太小,而且构造不同)。虽然美洲海岸前方有广大的大陆棚伸延这一点可予注意,但在弄清楚泥盆纪时西班牙陆块的大小与轮廓之前,不能就这个问题发表任何有力的见解。这在目前之所以是不可能的,还因为如果这样做,石炭纪与第三纪厚层褶皱横越伊比里亚半岛这一点就可能被抹杀。但是当大陆漂移学说宣布这一带的泥盆纪构造不能凑合时,谁也不能断言美洲泥盆纪构造对大陆漂移学说提供了反对或肯定的意见。

[31] C.加盖尔:《大西洋中部的火山岛》(Die mittelatlantischen Vulkaninseln),《区域地质手册》第7卷第4篇,1910年海得尔堡出版。

[32] F.科斯马特的见解(见《地中海山脉与地壳均衡说的关系》〔Die Mediterranen Kettengebirge in ihrer Beziehung zumGleichgewichtszustande der Erdrinde〕一文,载《萨克森省科学院学报——数学与物理专号》〔Abh.d.Math Phys.kl.d.SÄchsischen Akad.d.Wiss.〕第38卷第2号,1921年莱比锡出版)和苏斯的见解不同。他认为欧洲的褶皱全体都在大洋区域中回转,然后回向伊比里亚半岛。但这很难说得通,因为大陆棚上不可能容纳下这样大的褶皱弧。

[33] K.安德雷:《关于加拿大地质的各种文献》(Verschiedene BeitrÄge zur Geologie Kanadas),《贝尔福尔与马尔堡自然科学会通讯》(Schriften d.Ges.z.Beförd.d.ges.Naturwiss.zu Marburg)第13卷第7期第437页,1914年马尔堡出版。

[34] 提尔曼(N.Tilmann):《加拿大阿巴拉契亚山的结构与构造》(Die Struktur und tektonische Stellung der kanadischen Appalachen),1916年自然科学学会波恩自然与医药学会下莱因区分会(Sitzber.d.Naturwiss.Abt.d.Niederrhein.Ges.f.Natur-, u.Heilkunde in Bonn)出版。

[35] E.达斯克:《古地理学的理论基础与方法》第161页,1913年耶拿出版。

[36] 劳格·科赫:《格陵兰西北的地层学》(Stratigraphy of North-west Greenland),载1920年《丹麦地质学报》(Meddeleser fra Dansk geologisk Forening),第5卷第17期第1—78页。

[37] 比较:萧特(Schott):《大西洋地理》(Geographie des Atlantischen Ozeans)一书中的大西洋海图,1912年汉堡出版。

[38] K.安德雷:《造山运动的条件》第86页及其他,1914年柏林出版。

[39] P.勒摩恩:《马达加斯加岛》(Madagaskar),《区域地质手册》第7卷第6篇第27页,1911年海得尔堡出版。

[40] 在今塔吉克斯坦共和国境内。——编者

[41] 克勒白尔斯伯格(R.von Klebelsberg):《德奥阿尔卑斯协会的帕米尔地质探险》(Die Pamir-Expedition des Deutsch.u.österr.Alpen-Vereins vom geologischen Standpunkt),1914年(第45卷)《德奥杂志》(Zeitschr.d.Deutsch.u.Osterr.)A—V,第52—60页,以及作者所收到的信件。他的主要著作尚未刊印。

[42] E.苏斯:《地球的表面》(Das Antlitz der Erde)第2卷第203页,1888年维也纳出版。又见苏拉斯(Sollas)英译本,第2卷第162页,1906年牛津出版。

[43] 威尔根斯(O.Wilckens):《新西兰的地质》(Die Geologie von Neuseeland),1920年《自然科学杂志》(Die Naturwissenschaften)第41期。又载1917年德国《地质杂志》第8期第143—161页。

[44] 最好的巽他群岛图见于莫伦格拉夫(G.A.F.Molengraaff)《东印度群岛近代深海的研究》(Modern Deep-sea Research in the East Indian Archipelago)一文中,载1921年英国《地理杂志》第95—121页。该图陆高、海深等值线间距是相同的,看起来最为清楚。

[45] H.A.白劳威尔:《东印度群岛东部岛弧区的地壳运动》(On the Crustal Movements in the Region of the Curving Rows of Islands in the Eastern Part of the East Indian Archipelago),载1916年《阿姆斯特丹科学院汇刊》(Kon.Ak.v.Wetensk.te Amsterdam Proceed)第22卷第7—8号。又载1917年德国《地质杂志》第8卷第5—8期和1920年《哥丁根科学协会会刊》(Nachr.d.Ges.d.Wissensch.z.Göttingen)。

[46] G.A.F.莫伦格拉夫:《珊瑚礁问题与均衡说》(The Coral Reef Problem and Isostasy),载1916年《阿姆斯特丹科学院汇刊》,见第621页的附注。乌伦(L.van Vuuren):《西里伯斯政府论文集》(Het Gouvernement Celebes, Proeve eener Monographic)第1卷,1920年(特别注意第6—50页)。温·伊斯特(Wing East):《在魏格纳大陆漂移学说启发下的马来群岛的移位》(Het onstaan van der maleischen Archipel.bezien in het licht van Wegener’s hy pothesen)一文,载1921年《全荷兰地理学会杂志》(Tijdschrift van het Kon.Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap),第38卷第4期第484—512页;又见其《魏格纳学说的引伸及其对大向斜与均衡说的意义》(On Some Extensions of Wegener’s Hypothesis and their Bearing upon the Meaning of the terms Geosynclines and Isostasy)一文,载1921年《荷兰殖民地高山学会地质专刊》(Verh.van het Geolog.—Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien.Geolog.Ser.)第5卷第113—133页(但我对这个作者所提出的大陆漂移学说的修改意见无论如何不能同意)。

[47] B.王纳尔:《摩鹿加群岛的构造》(Zur Tektonik der Molukken),1921年德国《地质杂志》,第12卷第160页。

[48] G.A.F.莫伦格拉夫:《荷属东印度的海洋地质》(De Geologie der Zeen van Nederlandsch Oost-Indi)一书中,1921年来顿(Leiden)出版。

[49] C.加盖尔:《威廉王角的地质研究》(BeitrÄge zur Geologie von Kaiser-Wilhelmsland),载《德国殖民地地质调查专刊》(Beitr.z.geol.Erforsch.d.Deutsch.Schutzgebiete)第4期第1—55页,1912年柏林出版。

[50] 萨帕尔(K.Sapper):《新不列颠岛及威廉王角见闻》(Zur Kenntniss Neu-Pommerns und des Kaiser-Wilhelmslandes),1910年《彼得曼文摘》第56期第89—123页。

[51] O.威尔根斯:《新西兰的地质》,1917年德国《地质杂志》第82期第143—161页(本书第59页注为该杂志该年第8期——编者)。

[52] 最好的德雷克峡海图,是海德(H.Heyde)绘制的,后由F.库恩复制。本图与该图仅稍有出入,无关重要。

[53] F.库恩:《所谓南安的列斯岛弧及其意义》(Der sogenannte“Sudantillen-Bogen und seine Beziehungen),载1920年《柏林地学杂志》第249—262页。

[54] 有许多人谈到过各个陆桥,其中T.阿尔特脱在所著《古地理学手册》(Handbuch d.PalÄogeographie,1917年莱比锡出版)的第1卷“古生物学”(PalÄontologie)里,也提供了大量的有关文献。

[55] 根据O.威尔根斯的意见,从新几内亚、新西兰、南极西部到南美的陆桥在白垩纪时仍然存在,因为新西兰东岸上白垩纪中期的海相沉积和南极洲西岸的同期沉积物间有着动物种的联系。

[56] C.迪纳尔:《地球表面的大地形》一文,载1915年《维也纳地质学会文摘》第58期第329—349页;又,其《三叠纪时代的海浸区》(Die merinen Reiche der Triasperiode)一文,载1915年《维也纳科学院院报数理专号》(Denkschr.d.Akad.d.Wiss, Wien, math.-naturw)。

[57] L.v.乌毕希:《魏格纳大陆漂移学说与动物地理学》,1921年《维尔次堡物理学与医学学会论文集》单行本共13页。

[58] 感谢米歇尔逊先生把他所著《寡毛类蚯蚓的地理分布》(Die geographische Verbreitung der Oligochaeten)一书(共186页,1906年柏林出版)上的一幅小图予以刷新,并益以宝贵的口头说明。

[59] 伊尔姆萱(Irmscher)曾从同样的观点出发,于1917年10月11日在汉堡所作题为《大陆的起源在植物分布上的意义》的就职演说中,得出植物分布的状况与大陆漂移学说极相协调的结论。植物的种子具有为暴风等所传播的可能性,导致了区系的混杂。

[60] 动物区系了解得愈不完备,同种动物的百分比数自然就愈小。

[61] R.v.克勒白尔斯伯格:《Ostrauer层的海相区系》(Die Marine Fauna der Ostrauer Schichten),载1912年《全德地质研究所年报》第62期第461—556页,以及他和本书作者的通信。

[62] L.v.乌毕希:《魏格纳大陆漂移学说与动物地理学》,1921年《维尔次堡物理学与医学学会论文集》。

[63] 沙尔夫(R.F.Scharff):《北欧与北美间古陆桥的证迹》(On the Evidences of a former Land-bridge between Northern Europe and North America),载1909年《爱尔兰皇家学院院报》(Proc.Roy.Irish Acad)第28期B.组第1—28页。

[64] M.森帕尔:《古代气温问题,特别是欧洲与北极地区始新世时的气候情况》(Das PalÄothermale Problem, speziell die klimatischen VerhÄltnisse des EozÄns in Europa und im Polargebiete),载1896年《德国地质学会杂志》(Zeischr.Deutsch.Geol.Ges.)第48期第261页等。

[65] C.迪纳尔反对这点,指出二叠石炭纪时南非与南美的脊椎动物是不一样的。但斯特罗梅认为这个反驳是无力的,因为我们对南美洲的动物了解得还不够。

[66] E.雅伏尔斯基:《南大西洋盆地的年龄》(Das Alter des südatlantischen Beckens),载1921年德国《地质杂志》第60—74页。

[67] 摘自恩格勒:《植物地理学》(Geographie der Pflanzen)一文,载《自然科学手册》(Handwörterbuch der Naturwissenschaften)。

[68] 格里斯巴赫(A.Grisebach):《在气候影响下的世界的植物——比较植物地理学简编》(Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung.Ein Abrisz der vergleichenden Geographie der Pflanzen)第3卷第528及632页,1872年莱比锡出版。又参见特鲁台(O.Drude):《植物地理学手册》(Handbuch der Pflanzengeographie)第487页,1890年斯图加特出版。

[69] A.R.华莱士:《动物的地理分布》(The Geographical Distribution of Animals)第2卷,1876年伦敦出版。

[70] 根据米歇尔逊的材料,八毛蚯蚓亚科(Octochaetinae)直接把新西兰和马达加斯加、印度以及中印半岛北部连接着。有趣的是,它飞越了其间的巨大澳洲陆块。巨蚯蚓亚科(Megascolecinae)的许多属间的联系最为特殊,它把澳洲、新西兰北部或整个新西兰与锡兰(今斯里兰卡)、南印度连接起来,有时还与印度北部和中印半岛(奇怪的是,有时竟与北美洲西岸)连接着。蚯蚓在澳洲与非洲之间不见有任何联系,是符合我们的假说的,它说明了这两个大陆未曾直接连接过,而仅是各自通过印度与南极洲间接连接的。

[71] E.勃雷斯劳:《扁形动物目》(Artikel Plathelminthes),《自然科学手册》第7卷第993页;又1904年次楚开(Zschokke)《寄生细菌中央汇刊》第1卷第36页。

[72] 几乎只有布尔克哈特一个人主张在泥盆纪到始新世间存在过南太平洋陆桥,但正如西姆罗次(H.Simroth)等人的看法,布尔克哈特的见解不是根据生物学而仅是根据地质学得来的(见西姆罗次:《南半球大陆的早期连接问题》〔Über das Problem früheren Landzusammenhangs auf der südlichen ErdhÄlfte〕,载1901年德国《地理杂志》第7卷第665—676页)。在南美西岸南纬32—39°之间找到的粗斑砾岩,前人都认为是火山性物质,而布尔克哈特却认为是固结的海滨砾石。由于这些砾岩在更东边为砂土所替代,布尔克哈特乃断言它们必位于海岸线所在,即位于大河的河口段,因此其时水陆的分布必和今日情形恰恰相反。但H.西姆罗次(见上述论文)、K.安德雷(见其《海陆永存问题》〔Das Problem der Permanenz der Ozeane und Kontinente〕一文,1917年《彼得曼文摘》第63期第348页)、C.迪纳尔和W.索格尔等都不同意布尔克哈特的这个陆桥说。T.阿尔特脱虽然同意他的主张,可也承认他的论证很软弱(见其《对海陆永存论的探讨》〔Die Frage der Permanenz der Kontinente und Ozeane〕,载1918年《地理消息》〔Geogr.Anzeiger〕第19期第2—12页)。因此,对布尔克哈特的观察必须予以另外的解释。

[73] 1918年以前的文献,可参考T.阿尔特脱:《古代特别是冰川时期气候变化的原因》(Die Ursachen der Klimaschwankungen der Vorzeit, besonders der Eiszeiten)一文,1918年《冰川学杂志》(Zeitschr.f.Gletscherkunde)第11卷。

[74] 勒费尔霍次·封·科尔堡:《地质过程中地壳的转动——一个新的地质天文假说》(Die Drehungen des Erdkruste in geologischen ZeitrÄumen),1886年慕尼黑出版,1895年增订第二版。

[75] P.雷毕希:《地球的主要形状》(Ein Gestaltungsprinzip der Erde),1901年《德累斯顿地学协会年报》(Jahresber.d.Ver.Erdkunde zu Dresden)第27卷第105—124页。续篇(仅包括不重要的增补)发表在1905年《德累斯顿地学协会文摘》(Mitt.Ver.Erdk.Dresden)第1卷第39—53页。第三篇《冰川时期》(Die Eiszeiten)发表在1907年同上杂志第6卷第58—75页。

[76] H.西姆罗次:《摆动论》(Die Pendulationstheorie),1907年莱比锡出版。

[77] D.克莱希高尔:《地质学上的赤道》(Die Äquatorfrage in der Geologie),1902年希太尔出版。

[78] E.雅可比提:《亚洲大陆移动的地质研究》(Mobilit dell’Assa Terrestre, Studio Geologico),1912年意大利都灵出版。

[79] 参照E.达斯克:《古地理学的理论基础与方法》一书中的附图,1915年耶拿出版。

[80] E.科根:《印度的二叠纪和二叠纪冰期》(Indisches Perm und die permische Eiszeit),1907年《矿业年报纪念刊》(Festband d.N.Jahrb.f.Min.)。

[81] L.瓦根:《我们的地球》(Unsere Erde)第437页,慕尼黑德国出版社(Allg.Verl.-Ges.)新版。

[82] H.格尔兹:《大战期间阿根廷地质研究的发展》(Die Fortschritte der geologischen Forschung in Argentinien und einigen Nachbarstaaten wÄhrend des Weltkrieges),载1921年德国《地质杂志》第74—87页。

[83] 克洛斯(H.Cloos):《南非洲的地质考察,Ⅲ,开普地区的前石炭纪冰川现象》(Geologische Beobachtungen in Südafrika.Ⅲ.Die vorkerbonischen Glazialbildungen des Kaplandes),1916年德国《地质杂志》第6卷第7/8期。

[84] 在格陵兰至今还有蕨类植物生长在冰缘地区,但今日南半球的树蕨界限是在30—50°S之间。“树蕨生长的最南点是塔斯马尼亚和新西兰的南岛和北岛的奥克兰(Auckland)。在巴西南部的施氏蚌壳蕨(Dicksonia sellowiana)和巨桫椤(Alsophila procera)伸展到圣保罗,在阿根廷北部则伸展到密西昂奈斯(Misones);在开普省,好望角半体桫椤(Hemitelia capensis)为树蕨向南发展的最终站”〔参考罗伯特·波托尼(Robert Potonié)《从古植物学透视古气候学》(PalÄoklimatisches im Lichte der PalÄobotanik)一文,1921年6月26日《自然科学周刊》(Naturw.Wochenschr.)第383页〕。

[85] W.柯本:《树木界线与气温》(Baumgrenze und Lufttemperatur),载1919年《彼得曼文摘》第201—203页。

[86] H.波托尼:《大煤田泥炭的热带沼泽性质》(Die Tropensumpfflachmoornatur der Moore des productiven Karbons),载1909年柏林《普鲁士地质研究所年报》第33号第1卷第3章。斯特勒姆(H.Stremme)的《关于热带沼泽》(Über tropische Moore)一文,载1905年《Gaea》第45卷第11期。

[87] F.弗勒希:《世界的煤藏》(Die KohlenvorrÄte der Welt),载1917年《现代财政与政治经济问题》(Finanz- und Volkswirtschalftl.Zeitfragen)第43期,斯图加特出版。

[88] 岩盐层的资料对古气候的研究极为重要。这个资料是波希曼(J.O.Freiherr von Buschmann)所提供的,见其所著《岩盐》(Das Salz)一书第2卷,1906年莱比锡出版。可惜他所提供的地质资料的年代常不完全。

[89] 阿尔特脱:《古地理学》(PalÄogeographie)第2卷,1921年莱比锡出版。

[90] S.帕萨格:《热带非洲的岛山景观》(Die Inselberglandschaft im tropischen Afrika),1904年《自然科学周刊》N.F.3,第657页。

[91] 这项工作后来就完成了,即W.柯本与A.魏格纳著《古代地质时期的气候》(Die Klimate der geologischen Vorzeit),柏林Borntraeger书局出版。

[92] E.达斯克:《古地理学的理论基础与方法》第273页,1915年耶拿出版。又M.P.鲁兹基:《地球的年龄》(L’ge de la Terre),1915年《科学》(Scientia)杂志第13卷第28期第2号,第161—173页。

[93] J.科尼斯伯格尔:《根据物理学方法计算地球的年龄》(Berechnungen des Erdalters auf physikalischer Grundlage)一文,1910年德国《地质杂志》第1卷第241页。

[94] 1906—1908年格陵兰东北海岸的丹麦考察队是由莫留斯·爱里孙(L.Mylius-Erichsen)所领导的。J.P.科赫参加了这个考察队。报告共分6卷,1917年哥本哈根出版。

[95] F.波尔梅斯特:《从天文经度测定论格陵兰的移动》(Die Verschiebung Grönlands nach dem astronomischen LÄngenbestimmungen),1921年《彼得曼文摘》第225—237页。

[96] 加勒:《欧洲和北美洲相互移开么?》(Entfernen sich Europa and Nordamerika von einander?),1916年《德国论评》(Deutsche Revue)2月号。

[97] 参考《普鲁士大地测量局年报》(Jahresber.d.preusz.GeodÄt.Instituts),《天文学会季刊》(Vierteljahrsschr.d.Astron.Ges.)第51卷第139页,以及《天文学杂志》(Astronomical Journal)第673/674号。

[98] 君特(S.Günther):《地球物理学教程》(Lehrb.d.Geophysik)第1册第278页,1897年斯图加特出版。

[99] 兰伯特(W.D.Lambert):《乌开的纬度和极的移动》(The Latitude of Ukiah and the Motion of the Pole)一文,载1922年《华盛顿科学院杂志》(Journ.Wash.Acad.Sci.),第12卷第2期。