第十六讲

一、意识的概念

“意识”是什么?当代哲学家和心理学家对这个问题已给予大量的关注。毫无疑问,“意识”这个词意指我们心理生活的某个领域或某个方面,并且与任何其他概念如“观念”(idea)、“情感”(feeling)、“意志”(will)等并不一致,我们把后面这些概念用于特定的心理过程和心理状态。因此,这一观点自然提示了意识是一种特殊的心理状态,需要由某些特殊的标记予以界定。与意识相对立的是一种无意识(unconscious)的心理存在,认为这种存在是必要的观点促进了上述的看法。观念、情感过程等可能消失,并再度出现。由此可以推论,它们在离开意识之后仍然以一种无意识状态存在着,有时又会回到它们先前的状况中去。

根据这种观点,一个确切的比喻是:意识好比一个舞台,我们的观念好比舞台上的演员,既可出现于幕前又可退回到幕后,当我们接到上场的指令后又会重新登场。这种观点已经变得如此流行,以至于许多哲学家和心理学家认为,了解幕后发生的事情,也就是了解无意识中发生的事情,要比了解意识中发生的事情更加有趣。据假设,日常经验已经使后者(也就是意识中发生的事情)为我们所熟悉。但是,我们对无意识中发生的情况却一无所知,因此了解无意识中发生的情况实际上是对我们知识的有趣补充。

然而,将意识比作舞台是完全误导的。当演员离开舞台以后,舞台仍然存在着。舞台具有它自身的存在,这是不受演员支配的。但是,当我们意识到意识的过程已经消逝时,意识并不继续存在,意识始终随着这些过程的变化而变化,而且不可能是与这些过程相区别的任何东西。当演员离开舞台以后,我们知道他还在其他某个地方。可是,当一种观念从意识中消失以后,我们却对它一点也不知道了。严格地说,认为它以后会回来是不正确的。因为同一个观念是决不会回归的。继后出现的观念可能或多或少有点像先前的观念,但是却不可能恰巧是同一个观念。有时,对后来出现的观念来说,其中的有些组成成分是先前的观念所没有的;有时,在属于先前的那些观念中,有些成分是继后的观念所缺乏的。把观念视作不朽的客体,它们可能出现和消失,彼此之间可能挤压和贴近,有时通过感官活动对这些客体作些补充,但是,一旦这些客体已经形成,它们仅仅通过它们在意识和无意识中的分布状态的变化就可以被区分,或者通过它们在意识中拥有的不同清晰度就可以被区分,在心理学中几乎没有任何一种观点比上述观点具有更大的错误性了。事实上,观念像一切其他的心理体验一样,不是客体,而是过程和发生之物。当我们了解到后起的观念与先前的观念相类似时,用来与先前的观念作比较的后起观念已不再是先前的观念本身,这与我们写字和画画不同,我们现在写的字与先前写的同一个字是一致的,或者我们现在画的画与先前所画的类似的画是一致的。确实,如果你思考一下我们的内部经验得以产生的那些复杂条件,那么你便会看到,我们不可能期望找到哪些东西会在先前产品和继后产品之间具有像写字和画画那种程度的相似性。新的过程表现出与先前存在的其他过程的关系和相似性,这一例证不能用来证明观念的继续存在,可是,用钢笔写一个确定的字,从钢笔的运作中可以推论它与先前情形里写字动作的相似性,这种写字动作从最初写字开始便以一种看不见的形式继续存在着,而且要到我们重新写这个字的时候,这种写字动作才会重新见到。如果观念不是不朽的事实,而是以或多或少的变化形式重新发生的过渡过程,那么整个假设结构便会落空。而且,与此同时,无意识丧失了作为特殊类型的心理存在而归属于它的意义。尽管无意识本身不是有意识的,但是它使我们确定依附于心理物体的特征或条件,以便它们有可能变成有意识的。

以此方式,将意识界定为与我们的其他内部经验相一致的特定心理事实,这样的试图已经证明是毫无结果的。很显然,那些把意识视作内部观察之能力的人,也即把意识视作一种“内部感官”(internal sense)的人,在这种类比中所犯的错误类似于把意识比作舞台的错误。知觉的器官和知觉的物体是两种不同的东西,意识和意识过程则不是两种不同的东西。观察活动或注意活动当然可以在我们所谓的意识过程中间找到。但是,它只是一种意识的事实,与其他事实是同等的,这种事实以意识的存在为先决条件,而不是使意识成为可能的事实。同样的批评还用来针对有时提出的另一种解释。据说,我们在意识中辨认出一系列观念。因此,意识一定拥有辨别能力(capacity of discrimination),这个词肯定相当于辨别活动。但是,这里又产生了一个问题,直接感知到的辨别过程是否就是这些过程的先决条件,或者,对这些过程来说它是否恰恰不是基本的结果。首先,物体必须在那里被辨别。儿童将一些分散的事物组合成一个单一的观念,在单一的观念中,发展的意识把分散的事物分别保持。因此,辨别像观察一样,存在于过程之中,过程以意识为先决条件,而且过程最终不能构成意识的精髓。意识本身不是一种与其他心理过程等同的特定的心理过程,意识完全存在于下列事实之中,即我们具有内部经验,我们用我们自己的观念、情感和随意冲动进行感知。我们是在拥有上述这些东西的过程中意识到所有这些过程的;当我们不拥有它们时,我们便意识不到它们。诸如下面的一些表述:“意识的界限”,“在意识中出现”,“从意识中消失”,等等,都是形象化的说法,用来简要地描述某些内部经验的事实之特征,但是,决不能被认为是对这些事实的描述。在将一个观念上升到意识界限时所发生的事情,便是先前没有发生的某种东西发生了。当一个观念从意识中消失时所发生的事情,便是迄今为止一直在进行着的过程停止下来了。我们必须运用相似的方式将意识范围看做是仅指在特定时刻存在的心理过程的总和。

尽管意识不是一种与特定的意识事实相等同的特殊类型的现实,但是现代心理学仍然认为这个概念是必不可少的。我们必须对同时提供的或相继提供的整个心理经验进行集中的表述。当我们简单地指明内部经验的存在,而对这些内部经验的性质未能确定时,这一概念在处理心理事实的相互联结方面尤为有益,而且对于处理所有那些我们在孤立状态下熟悉的过程尤为有益。倘若脱离了它与同时发生的和相继发生的心理过程的相互联结,就不会有任何意义。意识的问题在于确定特定的现象究竟如何相互关联,以及它们的关系和联结如何再次结合以形成整个心理生活。为了陈述的方便,首先将我们自己限于意识的观念方面,然后,当我们讨论了从这一观点中系统阐释的问题时,通过有关的情感元素和意动元素(conative element)来补充我们的结果。这当然是我们在分析特定的心理过程中遵循的计划。然而,很快就会证明,在处理心理过程的相互联结时,我们不能把我们的抽象作用贯彻到底,原因在于我们心理生活的情感侧面始终对观念的结合和观念的关系施加决定性影响。因此,在某些例子中,我们至少不可避免地附带提一下情感因素和意动因素。

二、意识中观念的条件

在已经确定的条件界限内可以提出的第一个问题如下:在一个特定时刻,意识中可能存在多少观念?这个问题的内容似乎没有它的用词含义那般精确。对于一个整体所包含的组成成分的估计,自然依赖于我们所谓的组成单位(constituent unit)。即使我们忽略了观念之间的连续变化,它们在意识中的结合仍然是十分复杂的。意识内容的某个特定部分是否被考虑为一个独立的观念,或者被考虑为更加综合的观念的一个部分,这可能很容易成为值得怀疑的问题。我们在这里可以省却对这个困难的问题做出任何最终的理论解决。为了当前的目的,如果我们能够提供实际的标准,那将是足够的了。当一个观念没有通过惯常的联想而与其他同时存在的观念相联结时,我们将相应地认为这个观念是分离的和独立的。例如,如果眼前置有以系列顺序排列的几个字母(譬如说x,v,r,t),我们将认为每一个字母本身形成了一个独立的观念,而无须顾及该字母与其余字母的空间联系。这是因为,作为一个整体来考虑,字母并不形成新的复杂观念,它们能够进入与其他观念的明确联结中去。但是,另一方面,如果我们感知了work这样四个字母,我们便不会认为它们是互相独立的观念了——至少,对于那些把这四个字母作为一个单词来阅读的人而言是这样——而是将这四个字母看做结合起来形成的单一的复杂观念。根据这些考虑,引出两种结果,它们在决定意识的观念范围的实验中是不该忘记或忽略的。第一,我们必须从在每个特定例子中运作的客观条件和主观条件中决定哪些观念可以成为独立的单位,哪些观念则不能。当然,很显然,同一种客观印象可以在一种情形里被理解为一个观念,而在另一种情形里则被理解为两个或两个以上的观念,这些应视涉及的主观条件而定。第二,从一种观念中得出的结论不一定适用于任何其他一种观念。我们特别可以期望发现,比起较为简单的观念来,复杂观念的意识范围较小。

当意识的范围问题最初被提出时,这些条件完全被忽视了,而且所追求的一般调查方法也不是一种可以导致任何肯定结果的方法。结论要么是从某些形而上学的(metaphysical)假设中推导出来的——例如,认为心理作为一种简单的存在,只能在特定时刻包含一种单一的观念——要么把调查仅仅建立在内省(introspection)的基础上。任何一个人只要扪心自问以下的问题,便可使自己相信后者的程序是完全无效的,这个问题是:现在我在意识中找到了多少观念?与此同时,实验向他表明了为什么他回答问题的努力终归无效的原因。问题在它提到的时刻已经过去之前几乎未被提出,也没有能使接下来的时刻更加成功地确定下来。这样一来,在特定时刻同时提供的东西与后来发生的东西进行区别便成为相当不可能的事了。然而,直接的内省本身之缺陷向我们表明我们该如何用实验对它进行补充。只需要这样来安排实验的条件,以便使同时产生的印象与后继的印象发生混淆的可能性变得不大容易。我们可以这样进行实验,即瞬时提供一些感觉印象,它们能成为独立观念,然后设法确定这些感觉印象中有多少实际上形成了观念。现在,倘若认为瞬时印象与继后观念的一起运作在这里受到了阻碍,这将是错误的。例如,假定我们通过瞬时的照明向眼睛呈现若干视觉物体,最初的瞬间的知觉将自然地为我们后来意识到的其他知觉所补充。你可以在黑暗中手持一本书,使书离开眼睛适当的距离,然后用电火花瞬间把房间照亮。即使在最初瞬间你仅仅认出了一个单词,那么也完全有可能通过记忆的帮助,接下来清楚理解其他的单词。确实,运用这种方法,继后读到的东西往往会比最初瞬间辨认出来的东西要多一些。但是,这些实验又把我们引向进一步的事实,它表明有可能从这些实践中进行有效的推论,即关于特定时刻意识状态的推论。我们可以十分清楚地把在原始印象基础上逐步构筑起来的图像从直接与原始印象相符合的图像中区别出来。这是由于以下事实,即特定的时刻并不完全类似事先或事后的时刻:光线的突然闪现和消失清楚地划分出时间界线,这种区分使得内省很容易忽略或有意排除原始观念图像的继后填补。这里,正如在其他地方一样,心理学实验无法使我们省却内省,恰恰相反,它使内省有可能提供它在进行精确无误的观察时所需要的条件。

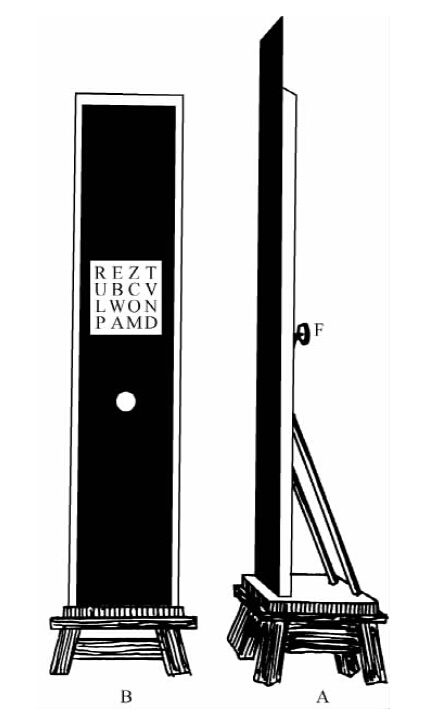

用瞬间印象进行的这种实验可以用于任何一种感觉领域。但是,视觉印象最适合于这一目的,因为它们可以根据独立观念的观点而十分容易地被选择出来。确实,印象本身并不完全是瞬时的,光线刺激具有生理上的后效(after-effect)。然而,在迅速逝去的印象中,这种后效如此短暂,以至于我们可以为了当前的目的而忽略它。视觉实验所使用的装置如图37所示,它的目的是向大批观众进行现象的演示。如果你们仅仅想对自己进行这个实验,那么范围当然可能会小得多。该装置由一黑色屏幕组成,它镶嵌在一块黑色垂直板前面的槽内,约有2米高,当弹簧F被按下时,黑色屏幕便会落下。在屏幕上面有一正方形开口,其大小足以包含大量的可以分别形成观念的物体,例如字母表中的字母。设计这样的方形开口,可使屏幕升起时只能见到黑色背景,但当屏幕落下时,物体被快速呈现,然后屏幕又立即将物体遮住。在屏幕的方形开口下面有一小型白色圆圈,它的位置可使屏幕落下以前正好遮住视觉表面的中央。这个圆圈起着凝视点的作用,以便将眼睛置于最有利的位置去感知这些印象。图37中的A提供了该装置的侧面图,B提供了该装置的正面图。在图A中,屏幕升起,并把即将被看到的物体遮住;在图B中,描绘了屏幕落下时的情景,结果使一些印象(随机撰写的一些字母)恰好能被看到。如果我们想象一下屏幕继续往下掉的话,那么这些字母便会被隐没,我们所见到的只是方块上面的黑色部分了。所呈物体的大小和分布,以及观察者离开该实验装置的距离,都需加以选择,以便使所有呈现的字母都落入最清晰的视野之内。但是,在这些实验中,严格地说,每一种视觉物体不仅仅在单一瞬间中被见到,而且在可以测量的相对小的一部分时间里被看到,这段时间对于不同的物体并不完全相同。在图37所描绘的装置中,方块中上面一行字母的视觉时间为0.09″,下面一行字母的视觉时间为0.07″,而中间一行字母的视觉时间为0.08″。这几种时间与后像(after-image)持续的时间相比显得如此之短,以至于为了我们的目的,它们实际上可以被认为是瞬时的。

图37

这类实验表明,四种(有时甚至五种)互不联结的印象(字母、数字或不同方向的线段)可以明显地被感知。如果这些彼此独立的印象被如此安排,以至于它们能在观念中相互结合的话,那么上述数目还可以增加两倍。这样一来,我们可以立即辨认两个双音节的词,每个词均有6个字母构成。

但是,该调查结果把我们的注意力引向了其他一些现象,这些现象表明我们实际上不能用这种方法了解有关整个意识范围的任何一件事情。我们注意到,字母、数字、单词等等(这些东西在屏幕落下时被我们清楚地感知)不会穷尽这一时刻的全部意识内容。除了这些被清楚地感知的印象以外,意识中还存在其他一些特征不太鲜明的,或完全不清楚的印象。除了你能读出的4个或5个字母以外,你还会注意到,例如,有几个字母你只能认出它们的大体轮廓,还有其他一些字母你只能拥有一些不明确的观念,即它们存在着,而且是一些视觉印象。因此,这类实验表明,这样的方法只能使我们确定意识中存在的清楚而又明显的观念数,不能为我们提供意识所包含的全部观念数的任何信息。对于视觉来说,这种清楚的观念数总计为4~5个,条件是它们必须相对简单和熟悉的;如果这些观念是复杂的,则根据其复杂程度,数目在1~3个之间变化。在后者的情形里,存在于一个清晰的复合观念中的简单观念数可以多达12个。当然,你们将会注意到,直接落在视网膜黄斑上的印象通常会比其他印象更清晰地被感知。但是,情况并不一定如此,侧面见到的物体可能会优先于直接见到的物体,尤其是当注意力有意指向前者时,更会这样。

三、知觉和统觉;观念的清晰度和区分度

即使我们的第一种方法没有告诉我们关于意识的实际范围的任何情况,我们也值得花些时间去考察所得到的结果。它们除了为我们提供在单一瞬间可以清楚感知的观念数目以外,所显示的不同程度的观念清晰度也特别值得注意。确实,清晰的观念和模糊的观念之区别没能逃脱莱布尼茨(Leibniz)的敏锐观察,自他那个时代以来几乎没人提出过质疑。但是,一般的内省并不允许对不同程度的清晰度的关系作明确而直接的确定,像瞬间印象的方法所提供的那种确定一样。这种实验方法表明,莱布尼茨的假设是正确的。莱布尼茨的假设是,不存在任何突然的过渡,存在的是连续的渐变(continuous gradation),从一种观念的清晰度转化为下一种观念的清晰度。在上述瞬间视觉印象的实验中,我们在意识中区分了三种观念:清晰的观念,较为模糊的观念(对此观念仍有可能进行部分的分辨)和相当模糊的观念(对此观念我们仅仅认识到某种属于明确的感官部分的意识内容的存在)。我们现在必须了解,这三种观念只存在清晰度的差别,所有这三种观念均由连续的渐变联结起来。然而,对于这两个极端,我们可以运用莱布尼茨介绍的术语。我们可以把意识中出现的模糊观念称为知觉(perception),而把清晰的观念称为统觉(apperception)。这两个术语不一定被理解为携带着任何一种先决条件,也即形而上学的先决条件或心理学的先决条件。它们仅仅反映了一个事实,像在自然科学中常见的那样,我们选择了由首先注意到这一事实的研究者所提议的名称。我们对来自这些观察的事实的任何假设和任何理论均不予考虑,莱布尼茨和他的继承者可能已经将这些观察到的事实与这些术语联结起来。只需注意,清晰观念与模糊观念的关系如同视野中见到的清楚的或不清楚的物体的关系一样。自然,知觉与统觉的区别涉及意识本身,正如在外部视觉中我们通过视野的不同部分的视觉敏锐性差异来考虑不同的区分度一样。因此,我们可以说,被知觉的观念就是那些存在于意识场(the field of consciousness)的观念,而被统觉的观念则位于它的凝视点(fixation point)。

那么,我们通过观念的清晰度意欲了解些什么呢?如同所有的心理学概念的名词一样,言词从外部客体转化为意识主体。我们使用“清晰的”这一术语,意指明晰的或透明的物体,也就是那些本身容易被感知的物体,或者帮助视觉器官感知其他东西的物体。因此,当这个术语用于意识时,它必须在内省中表达一些相似的特征。当一个观念在内省中比其他观念更完善地被理解时,这个观念便是清晰的,与此相反的观念,便称为模糊的。言词的原始意义和转换意义之间的唯一差别是:在前者的情形中,清晰度的特性可能属于物体,而与我们对它的知觉无关;可是,在后者的情形中,观念只有在意识中被清楚地感知时才是清晰的。对言词的原始意义和转换意义之间的差别来说,其根源还在于以下事实,即我们对心理过程的感知和心理过程本身是完全一致的。根据我们对观念的感知,观念仅仅是观念。内部知觉(内省)仅仅是内部经验本身的事实,当我们有时把内部经验作为观念、感情等等来谈论时,有时又把它总合起来作为内部知觉时,说明我们正从不同观点去看待这种内部经验。

我们倾向于用观念的独特性(distinctness)来鉴别它们的清晰度,并用其他概念来解释这些概念中的一个概念,也就是说,“独特”便是“可以清晰地认识的东西”,或者说“清晰”便是“可以独特地感知的东西”。现在,必须承认,这两种特性一般可以一起找到。不过,两者并不完全一致,两者中的每一者意指某一特定观念在意识中拥有的优势的一个不同方面或不同原因。一个观念之所以“清晰”,完全由于其自身的特性,正如将“清晰”这个词用于外部参照物时,把纯水(pure water)称为“清澈”而不称为“独特”一样,就因为纯水是透彻的,任何东西,只要被置于纯水里面,便可以透过水被看到。可是,另一方面,一个观念之所以称为“独特的”,就是因为它与其他观念相区别的独特性。于是,位于清澈之水中的物体之所以明显地被看到,就是因为它处于与周围环境的明显不同之中。与此相似,当我们充分感知到一种音调的特性时,它便是清晰的;可是,当这种音调与一种复合的乐音(clang)的其他要素有明显区别时,或者与其他一些同时发生的声音印象有明显区别时,我们便说这种音调是独特的。

现在,将清晰度和独特性这两个术语用于我们的观念,就是指直接依靠观念活动的特性,或者,在同一个意义上说,就是指直接依靠内省活动的特性。在同样的客观条件下,同一种观念可能有时清晰,有时则或多或少有点模糊。鉴于这一原因,我们必须特别小心,不要将一个观念的清晰度与它的强度(intensity)相混淆。这里所说的强度,是指单单依靠构成观念的感觉的强度。感知观念的强度是由感官刺激的强度决定的,记忆观念的强度是由其他一些条件决定的,这些条件与观念的清晰度没有关系。与此同时,强度通常促进清晰度和独特性。当其他情况相等时,强的观念通常更清晰,而弱的观念则较含糊。不过,也可能发生这样的情况,即由于主观的知觉条件,致使强的观念变得模糊和不清,而弱的观念反而清晰和独特。例如,一种乐音中的泛音(over-tone)可能会被清晰和明显地听到,而其中更强的基音(ground-tone)则反而不太清楚地被感知,而且,同时产生的一种很响的噪音也许更加注意不到了。

根据上面所述,观念的清晰度必然依靠意识的条件。由于印象的强度和记忆的表象有助于决定条件,因此,印象的强度和记忆的表象也对观念的清晰度和独特性产生影响。但是,由于意识状态肯定不完全依靠那些条件,因此它们在这一问题中决非唯一的重要因素。由此可见,我们对清晰度的最终界定应该是:“清晰度是一种特性,依靠这种特性,一个观念在内省中具有先于其他观念的优势。”然而,不难发现,这一界定仅仅是对“清晰”一词的描述而已。事实上,不可能像界定一种感觉的强度或质量一样去界定一个观念的清晰度。我们能够对我们心理过程的这些基本特性彼此进行区别,其方法是在界定的条件下揭示这些基本特性的单独变化。但是,这些区别好比先天性盲人对颜色的辨别一样,也不会使从来没有体验过这些区别的人清晰地感知这些区别。

四、伴随统觉的现象

另一方面,一个观念变得清晰通常是与其他一些心理现象相联系的,这些心理现象不仅有助于对清晰的和模糊的观念进行内省的分辨,而且也使这些过程(我们把这些过程区分为知觉和统觉)的主观条件更清楚地显示出来。这些现象分为两种——它们部分地由感觉组成,部分地由情感组成。伴随着统觉的感觉属于肌肉感觉(muscle-sensations)的类别。它们尤其在外部感官知觉的例子中可以找到。如果我们把注意力集中在特定的音调上面,或者集中在特定的视觉物体上面,而不顾光和声的其他印象,那么我们在耳朵或眼睛里便有了明确分级的肌肉感觉,它们也许与鼓膜张肌有关,也与促进眼睛调节和运动的肌肉有关。同样的感觉可以伴随着记忆的观念而被感知到,尽管不很清楚,至少当观念鲜明时是如此。例如,我们见到一个物体,它离我们一定距离,我们对眼睛肌肉进行调节以便去注视着它。同样,当我们在记忆中回忆起一首乐曲的调子时,也会在耳朵中产生一种张力,就像这些曲调真的被我们清楚地感知一样。甚至构成抽象思维的模糊性形象观念,如果没有这种感官伴随的话,也是不完整的。当我们试图回忆一个人名或思考一个难题时,我们注意到存在一种紧张感。这些紧张感可以部分地在眼睛中被感受到——正如你们知道的那样,视觉观念在意识中居支配地位——部分地在额部和颞部被感受到,这两部分肌肉直接位于皮下[即在模仿活动(mimetic movements)中起作用的皮下],并产生或多或少与内部努力的数量成比例的紧张感。

这些肌肉张力与模仿活动的联结直接将我们导向统觉过程的第二种相伴物——情感(feeling)。如果没有情感,便没有情绪(emotion)的表现。情感先于统觉本身而发生,并在这一过程中继续存在着。但是,它们在这两种情形里是不同的,尽管它们在意识中的通途是连续的,结果那些先于统觉而发生的情感和那些伴随着统觉而发生的情感形成了一个感情(affective)的整体,这种感情的整体由于其连续性这一事实而类似于情绪(关于情绪问题我们将在后面谈到),并确实经常转化为情绪。我们对这些伴随着情感的知觉,正像上面讨论的我们对感觉的知觉一样,当它们的观念基础的清晰度很大时,是很明显的,尤其当这种清晰度主要是意识本身倾向的结果时,而不是外部条件的结果时,我们对这些伴随着情感的知觉是很明显的。例如,具体地说,当我们有意地回忆我们先前具有的一个观念时,或者当我们期望一种印象时,这些伴随着情感的知觉是很明显的。甚至当条件不是一种期望本身,先于统觉而发生的情感仍然十分紧密地与期望的条件相关。另一方面,伴随着这一过程的情感可以比作满意的情感,比作张力松弛的情感,或者,如果期望得不到实现的话,可以比作失望或失败的情感。这些情感只有在独特的期盼、回忆等特定条件下才会清晰地被感知,这是相当正确的。但是,认真的内省似乎表明,同样的情感不会完全不存在,在那里,先前模糊的观念会变得更清晰,即使这些观念的强度要小得多,而且它们的质量特别多变。至少可以这样说,如果真有什么基本差别的话,那也只有在先前发生的情感中才有。它们的持续时间可能很短(尽管它们很难完全消失),当统觉的客体是一种外部的感官印象,或者当记忆表象出乎意料地冒出来的时候,它们的持续时间可能会大大缩短。

五、注意

我们把与统觉相联的整个主观过程称为注意(attention)。注意包括三个基本组成部分:不断增加的观念的清晰度;与观念属于同样方式的肌肉感觉;与观念变化相伴随并先于观念变化的情感。与此同时,注意的概念本身与这三种过程的第一种过程没有任何关系,但是与后两种有关。因此,统觉意指观念内容的客观变化,而注意则是主观的感觉和情感(这些感觉和情感伴随着这种变化,或者为这种变化铺平道路)。这两种过程均属于单一的心理事件的组成部分。在某些例子中,可能会发生这样的情况,即客观的效果是明显的,而过程的主观方面不会获得阈限的强度(liminal intensity)。或者,可能会发生这样的情况,当期望得不到满足时,主观的组成成分获得了很大的强度,而客体便相形见绌了。可是,这些都是极端的例子,像所有的心理系列一样,它们包含了一些没有中断的安排好了的条件。广义地说,注意不是(这是重要之点)一种特殊的活动,它伴随着它的三个组成因素而存在,它是不被感觉或感受的某种东西,但是它本身产生感觉和情感。不!至少根据我们自己的心理学分析,它仅仅是包括这三种组成成分的复杂过程的名称而已。它们的性质使得我们为什么把注意视作主观活动变得十分清楚,而无须去假设不受其他心理元素支配的任何一种特殊的活动意识。活动的概念预先假设了两件事情——第一,某事条件的变化;第二,一个主体以两者能被确切关联起来的方式随着这种变化而变化。于是,我们认为该主体是主动的主体,变化作为它的活动效应而建立起来。现在,构成注意的感觉和情感并不偶然地和模棱两可地与统觉的观念相联系,而是处于一种与统觉的观念具有十分明确的关系之中。伴随的紧张感,以及先行的或相随的情感完全受统觉观念的性质所支配;如果统觉观念变化了,那么它们也发生变化。所以,构成统觉过程的现象拥有一个从主动的主体那里发展而来的活动概念所需的全部特征。在与统觉活动相伴随的感觉和情感中,这个主动的主体简单而唯一地被提供给我们。由于我们在这些元素中间不仅找到了不断的变化,而且找到了较早过程与后来过程的连续联结,因此我们认为这一主动的主体坚持通过它的一切变化。语言已为这种观点(对区分的进一步概念发展起决定性影响的观点)提供了一种表述,也即通过在简单动词判断中第一人称的符号而不断提供的持久主体的概念,来为这种观点提供一种表述。

六、自我意识

自我(self)的概念就以这种方式产生了。这个概念就其自身而言,是完全不够满意的,但是,实际上,如果它不下特定的决心来为这个概念提供一点内容的话,它是不会进入内省这个领地的。因此,从心理学角度考虑,自我不是在其他观念中间的一种观念;它甚至不是一种次级的特征(这种次级的特征对所有的观念或大多数观念来说是共同的);它不过是内部经验相互联结的知觉,这种内部经验伴随着该经验本身。现在,我们已经发现,这种知觉——也即涉及一个过程发生的知觉,该过程沿着它的路线发展的方式,等等——有时又会重新返回成观念。目前,存在着一种把心理事件实体化的根深蒂固的倾向,该倾向以这样一些理论来显示,即认为观念本身是持久客体。还存在着一种非常特殊的倾向,即将“自我”转化为这种特征的观念,尽管事实上它不过是观念和其他心理过程联结在一起的方式。由于这种联结的方式在任何特定的时刻都是由先前发生的心理事件决定的,因此我们倾向于在“自我”这一术语下包容先前经验中有其原因的全部结果。“自我”被认为是一种整体的力量,这种力量在特定事件发生时决定这些特定的事件,除非这些事件由外部印象的活动所引起,或由内部过程的活动所引起,我们对这些内部过程的体验如同对外都印象的体验一样是消极的。由于对意识的先决条件来说,其主要效应是决定观念清晰度的出现和程度,因此我们进一步把“自我”与统觉过程十分紧密地联结起来。自我是我们为统觉活动提供的主体。很清楚,这里涉及把我们在外部知觉中观察到的关系转化到内部经验的领域。自我是在对外部物体进行类比后被注意到的,尽管外部物体有种种变化,我们仍认为它们的特性是一样的,因为这种变化在时间和空间上是连续的。但是,没有我们心理生活的连续性,我们就不能认识客观事物的连续性。所以,在这种发展的相互作用中,我们把自我想象为既是原因又是结果。对心理过程相互联结的知觉(这些心理过程在“自我”的概念中具体化),使物体与其变化特性之间的区别成为可能,这种区别反过来又使我们倾向于把一种客观的价值归之于该概念。

对此,另一个理由在于这样的事实,与自我的一切状态联结着的身体本身也是一个外部物体。首先,自我是两个东西的产物——外部知觉和内部经验,它是身体加上与身体联结在一起的心理过程。后来,反射破坏了这种统一性,但是,即便在那个时候仍保留着那个依附于自我意识的客体观念的模糊踪迹。在当前生活观点成为实践观点的地方,作为一种朴素的感官参照,人体无疑以自我的不可动摇的组成成分而取得它的地位。