《化学基础论》导读

Chinese Version Introduction

金吾伦

(中国社会科学院哲学研究所)

该书的出版是化学史上划时代的事件。氧化理论的建立造成了一场全面的“化学革命”,《化学基础论》正是这场革命的结晶,是拉瓦锡自己对他的发现以及他根据现代实验所创立的新理论思想的阐述。

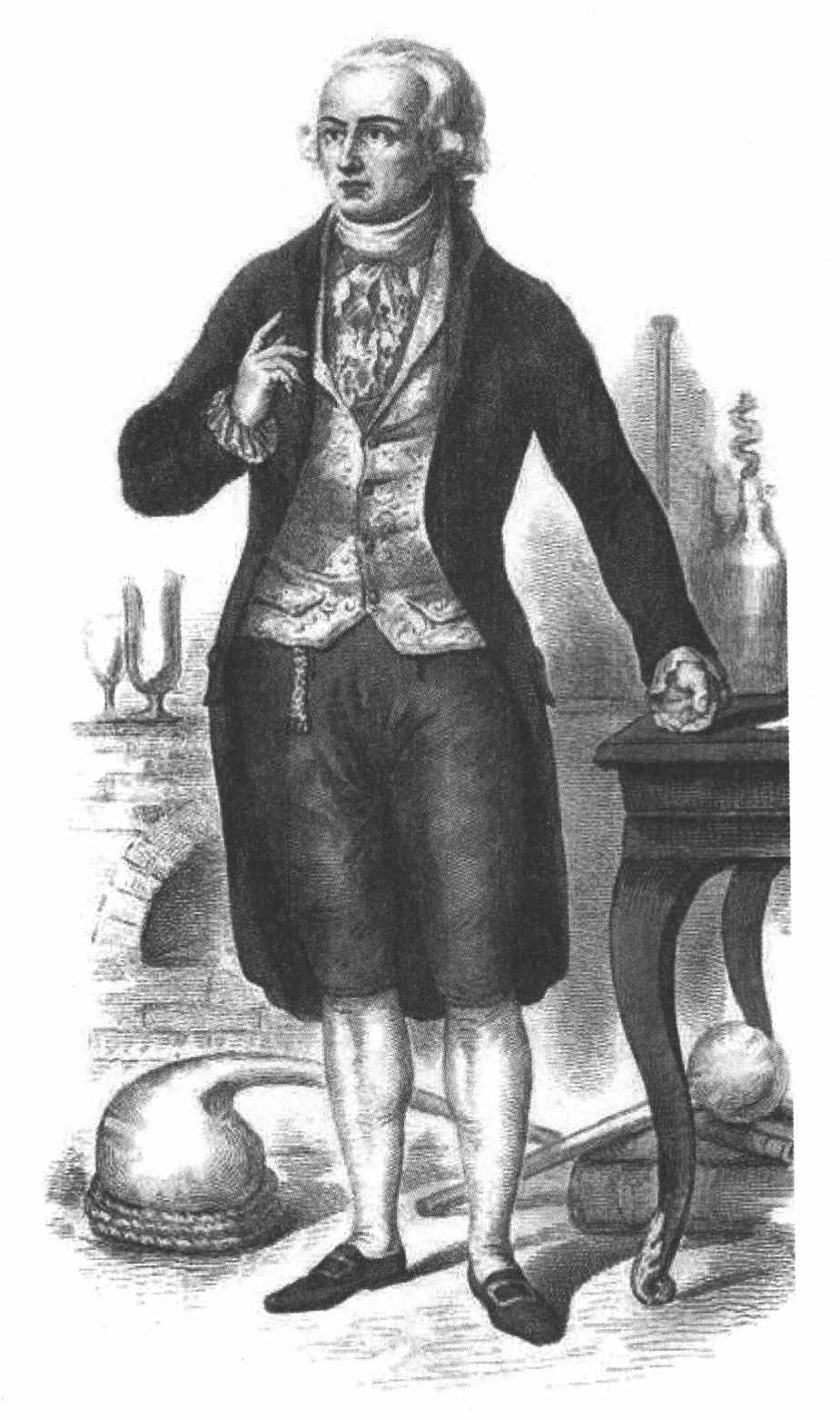

思考中的拉瓦锡。

北京大学出版社要我为任定成教授翻译的拉瓦锡名著《化学基础论》写导读,我深感荣幸。为这本书写一个导读,我是非常赞成的。这本书无疑完全够得上是

科学经典中最基本、最重要的著作,是在人类智识史和人类文明史上划时代的丰碑,是理性精神的载体,具有永恒的价值。(任定成,《科学元典丛书》弁言)

拉瓦锡是化学发展史上的巨人,是化学革命中的牛顿。科学史家赫伯特·巴特菲尔德(Herbert Butterfield,1900—1979)称他是

高出于所有其他的人,而且是属于在科学革命中享受最高地位的少数巨人之一。(赫伯特·巴特菲尔德著,张丽萍、郭贵春等译,《近代科学的起源》,华夏出版社,1988年,第181页)

美国哈佛大学科学史家贝纳德·科恩(I. Bernard Cohen,1914—2003)在他的名著《科学中的革命》中列出专章,第14章,论述拉瓦锡的化学革命,章题就是“拉瓦锡与化学革命”。此章开宗明义地说:

化学革命在科学革命中占据首要位置,因为它是最早被普遍认识并且被它的发起者A-L.拉瓦锡称为革命的主要革命。(科恩著,鲁旭东、赵培杰、宋振山译,《科学中的革命》,商务印书馆,1998年,第288页)

从上所引,我们足可以看出拉瓦锡和他的《化学基础论》是多么的重要。拉瓦锡和他的著作的确值得大书特书。

但是,这个工作要我来承担,却使我深感不安。尽管我对拉瓦锡其人其作满怀崇敬之心,也曾经做过一些浅尝辄止的工作,但我自知难以完成这个写导读的使命。这真使我处于却之不恭、受之有愧的惶恐境地,生怕自己写出来的东西给读者造成误导。我以为这个任务由任定成教授本人承当应该更加合适,这是因为他对拉瓦锡及其著作的研究十分执著,且研究时间长。他之所以推荐我来承担这个任务是出于他的谦虚和好意,也可能是希望有更多的人倡导对拉瓦锡的研究。于是,我就只好接受这个艰难的任务。不过,这个导读的内容,主要还是根据我以前出版的一本关于拉瓦锡化学革命的书(简体字版:《科学变革论——拉瓦锡化学革命探究》,北京:科学出版社,1991年;繁体字版:《科学发现的哲学:拉瓦锡发现氧的案例研究》,台北:水牛图书出版事业公司,1993年)中的材料缩写和增补而成。

在这个导读里,我计划向读者介绍以下内容:

1.拉瓦锡的生平;

2.拉瓦锡所处的时代背景;

3.《化学基础论》的基本内容和它的影响;

4.拉瓦锡氧化理论的形成、发展及其在科学上的重大意义。

一、拉瓦锡的生平

拉瓦锡全名为安托万-洛朗·拉瓦锡(Antoni-Laurent Lavoisier),1743年8月26日生于巴黎,是一位著名律师的儿子,家住在巴黎近郊的乡村,那里绿树环抱,风景宜人。他的先祖是地位比较低等的农民。祖父当过邮局的职员。1741年,拉瓦锡父亲与一位富裕的巴黎法院法官的女儿结婚。拉瓦锡是他们的第三个儿子。拉瓦锡5岁那年,他的母亲就去世了。出于无奈,拉瓦锡的父亲就将两个儿子送到孀居的拉瓦锡外婆家去了。拉瓦锡则受到他未婚姨妈的悉心照料,在那里度过了他的童年生涯,也在那里上学,一直到拉瓦锡结婚。

拉瓦锡在他11岁那年,也即1754年秋天,过完生日不久,就进了当时法国著名的马扎林(Mazarin)学院。这所学院里有许多著名人物在执教,如物理学家和数学家达朗贝尔(J. L. R. d'Alembert,1717—1783)、天文学家巴伊(Jean-Sylvain Bailly,1736—1793)和画家大卫(J. L. David,1748—1825)等,正所谓英才济济,学风醇厚,思想活跃,确是一所造就人才的学府。虽然这是一所中等学府,但就读的学生不仅有巴黎的,还有来自法国各地有名望人士的子女,除了教物理、化学、数学外,还教拉丁文和希腊文。拉瓦锡如鱼得水,驾驭自己的智力之舟在这个学术的海洋中漫游。这也是一座炼金的熔炉,铸就了拉瓦锡未来闪烁金光的才华。拉瓦锡在这所学校里还受到经典文学方面的坚实训练,以后多次获得文学奖金。

在学完修辞学和语言文学之后,拉瓦锡还学了两年哲学,随后就在著名天文学家拉卡伊(N-L. de Lacaille,1713—1762)指导下攻读数学和自然科学。拉卡伊曾因远征好望角的探险而闻名。他观测过许多的星星,还于1758年首次发表了由行星引起摄动的、经过修正的太阳表。拉瓦锡在拉卡伊指导下学习天文观察。拉瓦锡不满足于仅学天文知识,还请当时闻名于法国的大化学家、实验化学学派的创始人鲁埃尔(G-F. Rouelle,1703—1770)给他教授化学。鲁埃尔的讲课给年轻的拉瓦锡留下了很深的印象,并使拉瓦锡对化学产生了浓厚的兴趣,使拉瓦锡终身受益。

在拉瓦锡早期的教育中,影响最大的要数法国著名地质学家盖塔尔(J-E. Guettard,1715—1786)。在盖塔尔的指引下,年轻的拉瓦锡醉心于地质学和矿物学。因为这两门科学都与化学有密切的关系,所以,盖塔尔又让拉瓦锡学习化学。

不过,拉瓦锡在大学里的真正专业既不是地质学和矿物学,也不是化学,而是法律;因为拉瓦锡遵循他的家庭传统,继循父业。在1761年在非正式哲学班取得艺术学士之后,他就转到法学院,1763年获得法学学士,第二年又获得法学硕士学位。不过拉瓦锡并没有从事法学工作,而是热衷于科学研究工作。他从法学院毕业之后的第一项研究工作是解决巴黎城市街道的照明问题。他研究了各种类型的灯和燃烧蜡烛、各种已知的反射器和灯柱,设计各种类型的灯泡并研究它们的最佳照明效果,等等。这些研究使他增加了有关燃烧的知识以及对燃烧问题研究的兴趣。同时,他并未放弃已经学到的化学分析知识和技术。他于1763年秋从事商业的同时,研究矿物学,发表了第一篇专题报告《关于石膏的分析》,于1764年提交给法国科学院,并于1765年2月25日在法国科学院宣读。他作石膏分析的方法与传统的分析方法不同,传统的分析方法是“干法”,而拉瓦锡所用的分析方法是“湿法”,他创造了这种新的分析方法。这篇报告发表于1768年。

1767年,拉瓦锡陪同盖塔尔前往孚日山脉考察。他们两人由拉瓦锡的仆人陪同,骑马足足考察了四个月。考察期间,在盖塔尔的指导下,拉瓦锡作各种定量测定、定量分析和定量计算,这不但磨炼了他的意志和毅力,也在拉瓦锡的心灵上打上了严格定量的深刻烙印,为他后来的科学发现奠定了基础。考察结束后,他又连续发表了两篇关于比重计的论文,加上他以前发表的两篇论石膏的论文,使拉瓦锡被入选巴黎科学院。此后,他作了范围广泛的研究,取得了大量成果。

1768年,拉瓦锡在成为科学院院士的同时,又担任了法国兵工厂厂长。他接受巴黎科学院的建议,研究巴黎城市供水问题,以便让巴黎居民能够饮用到更清洁的水。1770年,拉瓦锡分析了塞纳河水的含盐量;1771年,他向巴黎科学院提交了解决巴黎城市供水的总纲,其中包括建立一部由蒸汽机带动的水泵和一系列吸水管,这些设施还能确保巴黎城市防火所必需的水源。他不但提出方案,而且对财政需要和实际工程建设(包括建立蒸汽供水水泵所需要的费用等)长期投资都作了详细的估算。拉瓦锡既从事自然科学研究,又探讨经济和商业理论,更重视解决城市供水等关注民生的重大社会问题。

拉瓦锡对物理学的重大贡献是第一次科学地表述了质量守恒定律,它是物理学中所有守恒定律发现中的第一个。拉瓦锡在1763年的石膏实验以后,就指出了质量守恒定律的初步形式,到1774年通过一系列实验后正式表达了这个定律。从牛顿的《自然哲学之数学原理》到拉瓦锡的《化学基础论》中正式发表质量守恒定律,其间恰好是100年。

拉瓦锡从18世纪70年代开始集中研究燃烧问题。1772年,拉瓦锡开始怀疑先前用来解释燃烧现象的燃素说。他通过磷、硫的燃烧实验来验证他认为空气在燃烧和金属锻烧中的作用,从而形成一个与燃素说相对立的新理论——氧化理论。人们称这一年是拉瓦锡的“关键年”,因为拉瓦锡用氧化说取代了燃素说。1774年,拉瓦锡又做了许多实验,尤其是用天平做定量研究,以证明他的理论的正确性;1775年,法国火药硝石管理局聘请拉瓦锡担任经理;1783年,物理学家、数学家拉普拉斯(P-S. Laplace,1749—1827)第一个接受拉瓦锡的氧化说,并且与拉瓦锡合作用实验进行验证。最后,氧化说被科学共同体所接受。总结并系统阐述其化学学说的著作《化学基础论》于1789年以法文出版,1790年译成英文出版,1791年译成意大利文出版,1792年译成德文出版,1798译成西班牙文出版,1800年译成荷兰文出版。(Henry Guerlac,“Lavoisier”,in Charles Coulston Gillispie(ed.),Dictionary of Scientific Biography ,New York: Charles Scribner's Sons,1981,Vol. 8,p.87)

1789年,法国大革命爆发,拉瓦锡因担任过包税官而于1793年11月24日被捕入狱。他被诬陷为与法国的敌人有来往,犯有叛国罪,于1794年5月8日被处以绞刑。曾经有人为拉瓦锡说情,希望免他一死,因为拉瓦锡是一个著名的学者,但得到的答复却是“共和国不需要学者”。在拉瓦锡被处死的第二天,法国数学家、物理学家拉格朗日(J. L. Lagrange,1736—1813)悲痛地说:“砍掉他的脑袋只需一瞬间,可是,要再长出一颗这样的头颅,也许要等一百年!”这年拉瓦锡51岁。

二、拉瓦锡所处的时代背景

任何一次科学革命的发生都有其时代背景。正如科学史家、哈佛大学教授科恩在《科学中的革命》一书中所说:“每次科学革命都同当时政治的和社会的革命密切相关,总是以当时的、社会的、革命的流行理论和意识为背景。”这就是说,科学革命犹如种子,它的萌芽、生长、开花、结果,都要具备一定的土壤和空气等条件。这些条件对科学革命来说,那就是技术、社会和经济背景。这也犹如巴特菲尔德所说:

各种文明的兴衰都不是绝对的,恰恰有不破的历史之网,代与代之间互相重叠,互相渗透,一代接着一代不停顿的前行……。(《近代科学的起源》,第159页)

作为人类活动的科学,是知识体系和知识生产过程两者的总和,它当然不是在真空中产生和发展的,而是在十分确定的历史背景下进行的,这种背景决定着科学发展的方向和科学进行的方式。我们今天可以用路径依赖理论来加以说明。这种路径依赖不仅涉及科学整体及其各部门的协调发展,而且也涉及每个科学家的科学生涯和他的创造活动。而科学正是通过科学家集体或个人的活动,他们的观点、他们的实验、他们的发现以及他们与其周围人们的交往,才能得以成长和进步。当然,影响科学发展的外在因素是多方面的,而且影响的程度也各不相同。从范围上说,大到整个世界和全人类的社会经济状况、思想理论潮流和科学技术的发展状况等等,小到在时间和空间上比较局部地起作用的因素,甚至个人的气质和性格也能影响科学的进步。拉瓦锡化学革命有着特定的历史条件和社会经济背景。可从以下几个方面作介绍。

1.社会经济状况

拉瓦锡生活的时代,法国正处在大革命的前夜。18世纪之前,法国是一个封建专制国家。在封建统治下,生产力的发展,首先表现在商业方面,进一步又表现在工业方面。商业的发展尽管是以欧洲市场为主,但是,自从15世纪以后,由于新航路的发现,海外市场的忽然扩大,法国也渐渐与欧洲的西班牙、葡萄牙、荷兰和英国等国一样,在海外推行经商殖民的政策。法国在北美、印度以及公海上,都开始培植本国的势力。法国的商人们在落后的殖民地尽情地搜刮和掠夺,大批金钱流入自己的金库,成了殷富的商业资产阶级。他们之中,还有不少的人因为海外市场的扩大,对于工业品需求的增加,又以在海外得来的大批金钱经营工业,变成工业企业家。这些工业企业家常常突破当时行会的限制,利用雇佣劳动进行资本主义的工业生产。所以在18世纪,法国的工业形式除行会的手工业仍然存在之外,还有各种新形式的工业出现。

这些新形式的工业中首先出现的,有收买商经营的农村家庭手工业。因为当时的工业仍有行会的限制存在,这既束缚了工业的自由发展,又不能使工业满足当时市场的需要,所以,有的兼营工业的收买商为避免城市行会对于手工业的限制,把自己的生产事业移到农村进行。因此,法国的农村家庭手工业十分流行,在西北部地区尤其如此。

但这些家庭手工业者彼比分散,不能集中,因其分工困难,不能进行大规模的生产。到了后来,资金较多的工业企业家又出资建立手工业工场,把分散而不集中的许多家庭手工业者集合于这样的手工业工场,进行分工生产。这种工场手工业算是当时最先进的工业形式。当时法国工场手工业中比较著名的有毛织业、纺织业、玻璃业等等,后来才出现更大的企业,如冶金工业。

当时的经营者为了追求利润,努力经营工商业,也得到政府的资助。法国的工商业在当时的欧洲各国中仅次于英国。法国的各种饮料、布匹、女子服装以及家具等,畅行于全欧洲。政府的各种间接税都由资产阶级的包税商集团出资承包,其中的领袖人物都是当时的金融巨头,他们的生活十分阔绰。他们常建造别墅,请最好的艺术家为之装饰,可与贵族们的别墅比阔。教会的教士和世俗的贵族是统治阶级,享有特权。新兴的中产阶级属于非特权阶级,他们人数较少,但势力极大。他们的势力散布很广,在工商业界的,有包税商、专卖商、银行家、高利贷者,经营殖民地或国外贸易的大商人、工厂主、船主等;散布在政府机关的,有行政官吏、司讼官、典狱官等,各地的34个按察使,全都出自这一阶级;散布在学术界的,有大学教授、文学家、哲学家、科学家等;经营自由职业的,有律师、医生等。当时,蒸蒸日上的中产阶级,在很多方面的势力和重要性,都已超过了正在没落的贵族。但是,他们在社会上虽有势力,却无地位;在政治上虽有职位,却无权力。其中的一些优秀分子,虽然可以自己的财富、势力、文化等自豪,但却仍然遭受贵族的轻视,这自然有伤他们的自尊心,并引起他们的不平之心,常常怀有革命的倾向。这些都促使中产阶级从各个方面要求打破旧有局面,以赢得自己的地位。

中产阶级作为一个阶级,为了和封建贵族和教会争权力,争势力,迫切需要振兴实业,发展科学事业。恩格斯在谈到当欧洲脱离中世纪,新兴的城市中等阶级是欧洲的革命因素时指出:

随着中间阶级的兴起,科学也迅速振兴了;天文学、力学、物理学、解剖学和生理学的研究又活跃起来。资产阶级为了发展工业生产,需要科学来查明自然物体的物理特性,弄清自然力的作用方式。在此以前,科学只是教会的恭顺的碑女,不得超越宗教信仰所规定的界限,因此根本就不是科学。现在,科学反叛教会了;资产阶级没有科学是不行的,所以也不得不参加这一反叛。(恩格斯,《社会主义从空想到科学的发展》英文版导言,《马克思恩格斯选集》1995年中文版,第3卷,第706页)

与英国和德国的科学发展情况不同,法国的科学发展主要依靠赞助人的支持。赞助人的经济实力对科学发展有重要意义。他们提供条件让科,学家聚集在一起讨论问题和交流学术,支持科学家集会,组织学术团体。后来,路易十四和他的大臣们逐渐认识到科学进步对经济发展的好处,认识到科学的应用会对扩展国家工商业的政策有利,才决定在法国国王的赞助下成立全国性的科学团体,于是,法国科学院就在1666年成立,从而推动了法国科学事业的发展。

拉瓦锡生活的时代,美国爆发了独立战争,需要大量的军火和炸药。为了改进火药制造技术,中产阶级强调加强能促进技术进步的基础科学的研究,加强与制造火药有关的硝酸钾及气体性质的研究,从而有力地促进了无机酸(硝酸、硫酸)工业和气体化学的发展。

拉瓦锡属于新兴的阶级,他从一开始就受到这个反叛阶级的影响,也在这个阶层中活动。他参加农业金融公司。在法国,直到大革命时期,几乎所有的关税和赋税,包括人们憎恨的盐税,都是以一种迂回的方法征收的。每个包税商向国王交纳150万法郎,国王就批准为期6年的租约,允许他独家享受进口和出售烟草或征收盐务税等权利。包税商们总是想方设法从人们身上榨取比政府所规定的应交纳的税额多得多的金钱,从中大发其财。这种行业的名声很坏,从而激起人们的憎恨。拉瓦锡为了搞到足够的钱支持他的科学研究活动,就参加了包税公司,并且也赚了许多钱,以购置化学药品和科学仪器,为他能自由地进行科学研究提供了充裕的条件。

拉瓦锡于1768年25岁时被选入法国科学院。

法国科学院毕竟是科学家讨论科学问题的一个场所,许多著名科学家都在其中。拉瓦锡的才华出众是他得以选入科学院的重要原因,据说还有一个原因是科学院的成员们了解到,这位年轻的拉瓦锡十分富有,而经济宽裕的人不必为生活奔波,易于在科学研究上作出成果,所以,拉瓦锡入选了。据说有一位与拉瓦锡同样优秀但经济上不及拉瓦锡的年轻科学家却没有入选科学院。这对拉瓦锡来说,是一件幸事。

2.工业技术的发展

科学的发展,尤其是化学的发展,离不开仪器设备。而仪器设备的发展则直接有赖于材料和制造技术等工业的发展;但18世纪以前,仪器设备制造的水平比较低,发展很缓慢,只是到了18世纪才有了长足的进步。过去一直是零散地、偶然地出现的成果已获得综合,并且揭示出了这些成果的必然性和它们的内部联系。已有的知识资料得到清理,进行分类,彼此间有了因果联系。科学知识与哲学、实践两个方面结合得更密切了。同时,新的仪器设备不断被设计出来,并应用于科学研究。例如,压力计、温度计、真空泵、水银集气槽、精密天平等一一被发明、创制出来。这些仪器设备的发明和创制之所以能达到较高水平,是因为工业技术的发展为它提供了充分的可能性,反过来它也为工业技术的发展作出贡献。

英国首先完成了产业革命,成为建立现代工业的先驱,这是由于英国经济和工业技术各方面条件最先发展到革命爆发点的缘故。工业部门的进步会把所有其余的部门也带动起来。工业中的一切改良必然会提高文明的程度,文明程度一提高,就会产生出新需要、新的生产部门,从而又引起新的改良。纺纱部门的革命,必然会引发整个工业的革命,工业革命又带动了科学的进步。法国与英国之间关系甚为密切,交流频繁。英国工业革命的进程和结果直接影响了法国。当时法国的封建社会制度正处于解体之中,它在一般人的心目中,已完全丧失了威信。法国资产阶级在英国工业革命的刺激下,努力发展工业生产技术。

工业生产技术的发展就为提供化学实验装置和设备提供了物质基础。18世纪以前,人们所使用的仪器既笨重又昂贵,并且还没有制造这些装置和设备的机器,要获得质地均匀的钢材往往很困难;其他材料,特别是玻璃,在制备那时实验室使用的仪器,尤其是化学仪器上,显然占有非常重要的地位,但18世纪以前生产的玻璃性能总达不到实验精度对仪器所提出的要求,只有玻璃工业有了大的发展,才能提供满足各种性能要求的玻璃。其他仪器的发明和生产都要受到机械制造工业的制约,直到18世纪由于钟表制造等精密机械的发展,才使各种化学仪器的制造成为可能。单就气体测量为例,光有天平、温度计和压力计的完善,还不足以解决所有问题,要得到确定而精密的测量还需要其他条件,即近乎真空的产生、气体的密封,还有集气槽和气量计等等。以前不论在物理学和化学上的测量都是以定性为主,对这些仪器没有什么太高的要求。而到了18世纪,情况就大不相同了。化学家研究气体,已从定性到定量,这就要求有新仪器设备,而这时机械制造商也有可能提供出越来越精密的仪器了。

下面我们就会看到,拉瓦锡发现氧,实现化学革命,是在他的前人、同时代人和他自己做了大量实验的基础上达到的。而这些实验设备与仪器都以生产技术的发展为前提,这些生产技术包括冶金、玻璃制造、机械制造、酿造等等。有了这些作基础,才能提供出煅烧金属、收集气体、分析称量气体等所需要的设备;没有这些,想要对气体化学作全面综合的研究,是极其困难的。

以天平为例。天平在拉瓦锡的发现中起了极为重要的作用。

天平的制造技术只有到17世纪末才得到了较大发展,这是由于天平当时在金融库房、钱币兑换和金工首饰上的用途。但当时,物理学家所做的工作只是直接注意到天平革新后的某些结构细节:重心的位置、使刀口平行、支撑面的水平等。只有能进行机械加工的硬质钢的发明,尤其是精细调节技能的发展,才能使18世纪高度精密天平的制造成为可能。卡文迪什(H. Cavendish,1731—1810)所使用的天平是著名的钟表匠哈里森(J. Harrison,1693—1776)提供的。拉瓦锡最初使用的天平则是由梅格尼(A. Megnie)制造的,后来使用的则是福廷(J. N. Fortin,1750—1831)制造的,拉姆斯登(J. Ramsden,1735—1800)也曾为拉瓦锡制造过天平。

拉瓦锡的成功在很大程度上得助于使用天平进行定量研究,而天平技术的发展和完善只有到18世纪才达到,这与工业技术发展的关系极为密切。

3.启蒙运动

在英国产业革命的进程中,法国的民主主义者正准备破坏路易十四以来的封建专制制度。以自由经济为背景的英国自由主义和自由科学思想传入法国后,立即与法国的理性精神及当时的社会形势结合起来。这时的中心人物有伏尔泰(Voltaire,1694—1778)、狄德罗(D. Diderot,1713—1784)、达朗贝尔、孟德斯鸠(C. Montesquieu,1689—1755)卢梭(J-J. Rousseau,1712—1778)霍尔巴赫(P. Holbach,1723—1789)、爱尔维修(C. A. Helvétius 1715—1771)、孔狄亚克(A. de Condillac,1714—1780)等。

这些启蒙运动的代表人物首先对封建主义的思想基础进行批判。

在法国为行将到来的革命启发过人们头脑的那些伟大人物,本身都是非常革命的。他们不承认任何外界的权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判;一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利。(恩格斯,《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》,1995年中文版,第3卷,第355页)

启蒙运动的代表人物以摧枯拉朽之势,把一切陈腐的思想观念和理论都放到理性的审判台前面了。

启蒙运动者们具有广博的学识,他们在各个不同的文化领域内都表现出了非凡的才干,在人类知识的一切部门中,他们都发表了新颖的创见。一大批哲学家、作家、艺术家、政治思想家、法学家、科学家,活跃在各个领域内,也包括对宗教经典所作的科学批判。启蒙运动者们还在教育学方面做了不少创造性的工作,这些人的才华集《百科全书,或科学、艺术和工艺详解辞典》于一炉。该书吸收了直到18世纪中叶为止的各方面知识,其中包含翻译出版的大量化学知识和矿物学方面的知识,尤其是1766年将燃素说的代表人施塔尔(G. E. Stahl,1660—1734)的《硫磺论》译成法文版。

启蒙运动者们直接向封建制度和传统思想体系发起了猛烈的攻击。他们自称自己首先是科学家,是在科学上开辟新道路的人,是科学思想成就的宣传者。科学成为启蒙运动者们关注的中心,他们希望借助于科学来解决政治和社会问题,甚至要使艺术也服从于科学。启蒙运动的代表人物把17世纪科学发现成果转变为一种新世界观。他们赢得了学术界的领导地位,同时影响了政治领域,甚至把科学中的归纳方法也应用到政治领域。

启蒙运动者们对技术在人类知识领域中的重要作用给予了很高的评价,强调技术的重要性。《百科全书,或科学、艺术和工艺详解辞典》把16、17世纪及18世纪前半叶所有的科学技术成果系统地汇集起来,使以往一般群众无法直接获得的知识得到广泛普及,这大大有利于科学和技术的综合发展。启蒙运动者们修正17世纪哲学家们的旧哲学体系,对抽象的哲学体系作了批判。他们依据英国唯物主义者,特别是洛克(J. Locke,1632—1704)和牛顿(I. Newton,1642—1727)的哲学,批评和拒绝一切包罗万象的体系,把自己的注意力集中在实际活动上。他们把自然和陈腐的宗教神学对立起来。他们努力运用自然科学的知识,力图揭示各门科学的相互联系,形成关于统一的自然知识体系。

启蒙运动者们的新思想,特别是关于物质世界统一性的思想,对拉瓦锡的科学工作有着直接或间接的影响。拉瓦锡生于1743年,正处于启蒙运动的激流中。拉瓦锡崇尚启蒙运动的代表人物,用启蒙运动者们的思想指导自己的工作。他非常尊重启蒙运动思想家孔狄亚克,曾多处引用孔狄亚克的观点。他在《化学基础论》的序言开篇说到,在写作这部著作时,他

比以前更好地领悟到,阿贝·德·孔狄亚克在其《逻辑》及其他一些著作中所述下列箴言的确当性。“我们只有通过言词之媒介进行思考。——言词是真正分析方法。——代数在每一种表达中都以最简单、最确切和尽可能好的方式与其目的相适合,它同时也是一种语言和一种分析方法。——推理的艺术不过是一种被整理得很好的语言而已。”(本书《序》第3页)

拉瓦锡说,他的化学命名法著作就是受到孔狄亚克这一思想的启示而具体进行的。在这个序言的结尾处,拉瓦锡还引用了孔狄亚克的话以说明自己的思想与孔狄亚克的一致性。

由此我们可以看到,启蒙运动对拉瓦锡的科学思想和科学方法有很深的影响。

4.笛卡儿和牛顿

拉瓦锡不但是氧的发现者,而且是通过化学反应的研究而提出质量守恒定律的第一人,这些成就的获得直接或间接地受笛卡儿(R. Descartes,1596—1650)和牛顿物理学的影响。

法国对牛顿理论的接受较晚。笛卡儿学说在法国科学院直到17世纪后期还受到歧视。1699年,法国启蒙运动的先驱者之一、笛卡儿学说的最积极倡导者丰特涅尔(B. de Fontenelle,1657—1757)当选为科学院秘书之后,笛卡儿学说在科学院内才占优势。科学院为了纪念牛顿,在1734年第一次悬赏征文,而1740年则是悬赏征求纪念笛卡儿的论文。此后,赋有“几何学精神”的笛卡儿机械论哲学才逐渐在法国扩展开来,牛顿学说也被带入法国。伏尔泰给予牛顿很高的评价,当人们争论恺撒、马其顿的亚历山大、成吉思汗等人谁最伟大时,伏尔泰说:

是伊萨克·牛顿最伟大,因为那些人物只是破坏,而伟大的牛顿却是创造。恺撒和马其顿的亚历山大都是残暴的野蛮天性产生出来的,而牛顿却是文明所产生出来。(转引自阿尔塔蒙诺夫著,马雍译,《伏尔泰评传》,作家出版社,1958年,第35页)

由于伏尔泰、狄德罗、霍尔巴赫等启蒙运动思想家们的宣传,牛顿的科学思想日益为法国科学家所熟悉。

拉瓦锡生逢其时,在他从事化学研究工作时,牛顿学说已被法国科学界所广泛承认并推崇。这就使拉瓦锡一开始就接受牛顿范式的影响,这种影响使拉瓦锡在分析各种实验结果时能抓住一个极端重要的事实,即要解释他自己所做的磷、硫和金属煅烧的实验以及普里斯特利(J. Priestley,1733—1804)的实验,并不需要燃素说,不需要臆造一种与其他物质在性质上根本不同的物体(即具有负重量的燃素)。牛顿力学建立在质量不变的假设上,这假设由于牛顿力学的成功而证明无误。牛顿还证明质量和重量虽然是两个不同的概念,但在实验中加以比较时,它们是精确地成比例的。拉瓦锡用经过称量的不可反驳的证据证明物质虽然在一系列化学反应中改变状态,但物质的量在每一反应之终与每一反应之始却是相同的,这可以从重量上寻找出来。拉瓦锡正是以牛顿的质量概念作依据,表述了质量守恒定律,并否定了具有负重量的燃素概念,发现氧从而完成了化学革命。

5.气体化学的发展

化学本身也已经为氧的发现准备好了条件,这首先是气体化学的发展。

千百年来,人们一直把空气当做一种元素,这种观点非常古老,且从未有过怀疑。只有从波义耳(R. Boyle,1627—1691)和胡克(R. Hooke,1635—1702)开始,大量的科学研究活动集中于燃烧、煅烧和呼吸等关键性的和相互联系的过程,同时也对空气作了大量的研究,并使上述研究与空气的研究联系起来。17世纪早期,比利时医生范·赫尔孟特(V. Helmont,1579—1644)认为,只有一种气体,这种气体只是水所呈现的一种形式,水乃是一切物质性东西的基础。所以,尽管他做过许多有关空气的实验,但对空气的本质并没有真正的认识。

波义耳的同时代人通过对燃烧现象和呼吸作用等作了细致广泛的观察研究,对气体性质和组成才有了深入的认识。1630年,法国医生雷伊(J. Rey,1582—1645)发表了一篇论文《关于煅烧锡和铅重量增加原因的研究》。文中提出,锡铅煅烧后重量增加是由于“浓密的空气混进烧渣中的缘故”,就像干燥的沙土吸收了水分变得更重一样。英国医生梅酉(J. Mayow,1641—1679)做过很多燃烧实验。他把一支蜡烛和一块樟脑放在一块浮在水面的木板上并点燃蜡烛,然后用大玻璃罩扣上。他看到罩内水面慢慢上升了,这说明罩内空气在减少。他又把一只老鼠放在罩内做试验,经过一段时间后,罩内的空气少了,他设想是罩内的空气被燃烧和呼吸消耗了。他还做了不少有关老鼠在蜡烛燃烧后的生存情况。但在当时大多数人都还没有认识到有不同气体的存在,还是把空气当做一种基本元素看待。

18世纪开始,随着生产技术的发展,化学实验无论在规模上和技术水平上都有了大的进展。由于采用了新的实验方法,分离出来的新元素数目越来越多,尤其是许多气体被分离出来,并认识到空气是许多性质相异的化学物质组成的,这一进展为新的化学树起了一根重要支柱,化学由此获得了前所未有的发展。

首先是英国牧师黑尔斯(S. Hales,1677—1761)运用集气槽,对加热物质所产生的气体进行定量的研究,从中发现了多种气体的存在。1757年,英国化学家布莱克(J. Black,1728—1799)在定量研究石灰石反应时,证明白镁氧(碱性碳酸镁)受热后会放出某种气体,证明这种气体是被石灰固定在固体中的气体,就是我们现在知道的二氧化碳气体。布莱克是最先接受拉瓦锡新理论的人之一,约在1784年,就承认了拉瓦锡的氧化理论。

1766年,卡文迪什在金属与酸的反应中发现了氢气。1772年,英国化学家卢瑟福(D. Rutherford,1749—1819)发现了不能助燃和不能维持生命的氮气。与此同时,瑞典化学家舍勒(C. W. Scheele,1742—1786)、法国化学家贝银(P. Bayen,1725—1798)、英国神父普里斯特利等都对气体化学的发展作出了贡献。气体化学的发展对传统化学以极大的冲击。首先,空气不是单一的成分,它是多种气体的化合物,因此,空气是一种基本元素的古老观念动摇了。人们充分认识到,空气对于燃烧是必要的,没有空气,燃烧就不能发生。其次,当金属在空气中煅烧时,人们观察到金属渣比金属重。到18世纪时人们对这些现象有了相当深入的认识。

总之,拉瓦锡氧的发现和氧化学说的建立,有其深刻的社会经济和科学技术发展的背景,但它必须从已有的思想材料出发。社会、经济和生产技术的基础性影响,是通过它们对现存的思想材料和已有成果发生作用而表现出来的。气体化学发展的成果正好直接为拉瓦锡氧的发现和氧化学说的产生积累了和奠定了实验依据和思想材料。

三、《化学基础论》的主要内容和重要影响

摆在我们面前的这本《化学基础论》全名是《以一种新的系统秩序容纳了一切现代发现的化学基础论》。该书已被人们将它与牛顿的《自然哲学之数学原理》和达尔文的《物种起源》一起列为世界自然科学的“三大名著”。它的出版是化学史上划时代的事件。氧化理论的建立造成了一场全面的“化学革命”,《化学基础论》正是这场革命的结晶,是拉瓦锡自己对他的发现以及他根据现代实验所创立的新理论思想的阐明。

全书包含序、三大主体部分和附录。

序中特别强调了命名法和化学语言的重要性。拉瓦锡认为,

物理科学的每一个分支都由三样东西构成:作为该门科学对象的系列事实,阐述这些事实的观念,以及表达这些观念的言词。……言词应当展现观念,而观念则应当是事实的写照。(本书《序》第3页)

在这篇序中,拉瓦锡着重论述科学方法和科学态度问题。我在这里特别提到在这一点,希望读者注意。

全书第一部分的标题是:论气态流体的形成与分解,论简单物体的燃烧以及酸的形成。这部分的中心是拉瓦锡对化学秩序的一种新安排,纠正以往错误,以充分的实验为根据,使之与自然秩序相一致。开始讲物体的结合和分解放出热量。拉瓦锡用“热素”概念表达。这里的热素就是我们通常说的热量。自然界的每一种物体都有三种不同的存在状态,即固态、液态和气态。这三态及其变化取决于与物体化合的热量素,热量素引起物质粒子的分离或结合。接着讲空气,空气是一种蒸汽态的自然存在的流体,或者是流体的复合物。空气可分解为宜于呼吸与不宜于呼吸的两种成分。宜于呼吸的成分命名为氧气,叫纯粹空气或生命空气,而不宜于呼吸或有害部分就是氮气。接着用硫、磷、碳实验研究氧气的性质,氧气与可燃物质燃烧后化合而生成酸,并且作定量分析,然后制定原则对各种酸加以命名,并用氧化度定义不同的酸,如亚硝酸或硝酸,又进一步定义了氧化物。随后有实验研究水的成分,从而发现了氢气。确定了水的组成,分析了水的分解与重组形成的伴生现象,最后对中性盐进行命名。

第二部分论酸与盐基的化合,论中性盐的形成。此部分不用章而用节,共44节。主要是对中性盐的命名,但标题全都是“对于……观察”。拉瓦锡将各种观察结果,把成为酸和氧化物的组成部分的一切简单物质,以及这些元素各种可能的化合物都列入其中。“其目的是指出获得不同种类的酸的最简单的过程”。(本书第63页)

第三部分是化学仪器与操作说明。拉瓦锡在全书的序中强调,这里“我对与现代化学有关操作作了详细描述”。这一部分所包含的主要项目,都是他做实验时所用到的仪器和操作程序。这对我们今天了解拉瓦锡的科学成就,同样是珍贵的。虽然今日所用的化学仪器远比拉瓦锡时代大大进步了,但我们仍然能从中获得不可多得的启示。我们可以从《化学基础论》这本经典中深深体会到拉瓦锡是如何开创化学新纪元的。

谈到拉瓦锡的这本《化学基础论》对化学发展的深远影响,我禁不住想起了我多年以前的几位科学史和科学哲学的老朋友集体于1985年所写的《化学思想史》,他们中有周嘉华、许健、陈念文、乔世德、王德胜、廖正衡、熊汉缙等人,其中有几位已经作古,令我对已作古的朋友深深怀念。他们在《化学思想史》这本书中,对拉瓦锡《化学基础论》一书的划时代意义作了如下介绍:

拉瓦锡在书中详细叙述了推翻燃素说的实验依据,系统阐明了氧化说的科学理论,重新解释了各种化学现象,明确了化学研究的目标,认为化学应当是“以自然界的各种物体为实验对象,旨在分解它们,以便对构成这些物体的各种物质进行单独的检验”。他还发展了波义耳的元素概念,并依此提出了包括33种元素的化学史上第一张真正的化学元素表;还依照新的化学命名法对化学物质进行了系统命名和分类。书中还以充分的实验根据明确阐述了质量守恒定律,提出了化学方程式的雏形,并把质量守恒定律提到了一个作为整个化学定量研究基础的地位。这是一部依照新理论体系写出的化学教科书,为培养未来几代化学家的工作奠定了基础。(《化学思想史》编写组编,《化学思想史》,湖南教育出版社,1986年,第60页)

《化学基础论》一出版就受到各国化学界的重视,很快被译成多种文字,

从而迅速廓清了燃素说的残余,广泛传播了新的氧化理论,使化学建立起从元素概念到反应理论的全面的近代科学体系。这样,化学作为一门科学才得以最后确立。(同上书,第60~61页)。

对于《化学基础论》的重要影响,我要强调以下几点:

第一,如上所述,它为化学发展奠定了科学的基础。

第二,它为科学发现提供了特别著名的范例。库恩(T. S. Kuhn,1922—1996)在《科学革命的结构》一书的第六章中,用氧的发现作为范例说明:

发现决非孤立的事件,而是很长的历史过程,它们具有一种有规则地反复出现的结构。发现始于认识到反常,即始于认识到自然界总是以某种方法违反支配常规科学的范式所做的预测。于是,人们继续对反常领域进行或多或少是扩展性的探索。这种探索直到调整范式理论使反常变成与预测相符时为止。消化一类新的事实,要求对理论做更多的附加调整,除非完成了调整——科学家学会了用一种不同的方式看自然界——否则新的事实根本不会成为科学事实。(托马斯·库恩著,金吾伦、胡新和译,《科学革命的结构》,北京大学出版社,2003年,第48~49页)

库恩用氧的发现作为范例论证了科学发现是一个复杂的过程,不能简单地认为,一个发现是某一时刻由某人做出了这个发现,它必须使观察与概念同化,事实与理论同化,就是说,需要有一次重大的范式修改,才能真正被认为是发现。所以,科学发现既是范式变化的原因,又是范式变化的结果。这也就是说,发现中包含着范式的变化。这就是为什么

使拉瓦锡能够在实验室里看到像普里斯特利那样的气体,而普里斯特利自己却始终未能在实验中看到这种气体。反过来说,需要有一次重要的范式修改以使拉瓦锡看到他所能看到的东西,也是为什么普里斯特利终其漫长的一生却未能看到它的根本原因。(同上,第52~53页)

库恩又说,

拉瓦锡从1777年起在他的论文中所宣告的内容也是燃烧的氧化理论多于氧气的发现。氧化理论是重新表述化学的基石,它对化学是如此的重要,以致人们通常称之为化学革命。(同上,第52页)

由此,我们也可以看到,科学史与科学哲学之间的密切关系,科学史上的重大发现常常为科学哲学的理论创新提供重要的思想资源和坚实的事实依据。

第三,正如拉瓦锡所强调的,化学家从事化学工作所应抱持的态度,就是重视实验事实。

事实是自然界给我们提供的,不会诓骗我们。我们在一切情况下都应当让我们的推理受到实验的检验,而除了通过实验和观察的自然之路之外,探寻真理别无他途。(本书《序》第4页)

由于完全确信这些真理,我一直强使自己除了从已知到未知之外,决不任意前进,并将此作为一条定律;除了由观察和实验必然引出的直接结果之外,决不形成任何结论;并且始终整理事实以及由事实引出的结论,以这样一种秩序最易于使它们为开始从事化学研究的人们所完全理解。(本书《序》第4页)

拉瓦锡所论是他自身的真实体会,它们对于后来者则是巨大而宝贵的财富。

四、氧化理论的形成、发展及其意义

我们将从以下四个方面对氧化理论的形成和发展进行阐述。

1.对燃素说的批判

如前所述,在拉瓦锡从事化学研究前,那时的化学家大都研究燃烧现象。人们普遍认为,所有物质燃烧都有火伴随着,这种火的微粒或火质就是燃素。用燃素的吸收或释放来解释燃烧化学反应的理论就是燃素说。拉瓦锡以前的化学家都信奉燃素说。如波义耳、舍勒、普里斯特利、卡文迪什等。以普里斯特利为例,他研制出许多新仪器,做了许多实验,发现了许多气体,甚至研制了“活命空气”(能维持动物呼吸、能助燃的气体),但指导他研究的理论却是燃素理论。他用燃素说来解释他的研究成果。结果,这种本来可以推翻全部燃素说观点并使化学发生革命的元素,在那些燃素说信奉者手中却没有能结出果实而陷入歧途。

拉瓦锡与前述笃信燃素说的化学家不同,虽然他开始也信奉燃素说,但从他亲身实践中逐渐怀疑燃素说,其中一个重要的实验结果就是,物质(如硫、磷)燃烧后重量增加。按照燃素说,物质燃烧后放出燃素,这就出现了一个与物理学理论相矛盾的事实,燃素具有负重量!这是拉瓦锡怀疑燃素说的重要依据。

按照燃素说,物质燃烧是一个分解反应,金属在燃烧中分解而放出燃素,而拉瓦锡坚信物质燃烧不是分解反应,而是化合反应。

拉瓦锡越来越认识到,燃素理论概念体系中的逻辑矛盾。拉瓦锡进一步认识到燃素概念的含糊不清,燃素说的逻辑矛盾与不自洽性。他批判说,

它(燃素)时有重量时无重量;它有时是游离之火,有时却是与土结合之火;它有时穿过容器壁孔,有时却又穿不过;它既解释苛性又解释非苛性,既解释通透性又解释非通透性,既解释颜色又解释无色。它是一个每时每刻都在改变形式的真正的普罗透斯(Proteus)!(转引自George Gale, Theory of Science : An Introduction to the History , Logic , and Philosophy of Science , New York: McGraw-Hill,1979,P.250)

普罗透斯是希腊神话中变幻无常的海神。拉瓦锡以此说明“燃素”是个自相矛盾、捉摸不透的概念。

2.新研究纲领的启发

研究纲领是指计划进行的精神定向,也是具体实施的理论框架。从1772年开始拉瓦锡一面怀疑揭示燃素说的矛盾与错误,一面逐渐形成一个与之对立的新研究纲领,并规划用新的保证措施以重复以前的所有实验,以验证燃素说纲领的错误与他的新纲领的合理性。

拉瓦锡研究纲领前期的中心内容是:空气在燃烧和金属锻烧中的作用——空气在反应中是分解还是结合是化合关键,由此检验燃素概念,并提出自己的新概念,是新纲领的起点。

拉瓦锡有两条基本设定:(1)物质不能有负量;(2)化学反应过程中的量是守恒的。

这表明,拉瓦锡一开始就对燃素说表示怀疑,而要用自己的实验来确立自己的新范式,即远在拉瓦锡在这个发现中还没有起什么作用以前很久,他就深信燃素说有点不对头,燃烧物体也吸收了大气中的一点什么。在这个意义上我们可以说,理论框架要比一个具体实验更加重要。新研究纲领制定以后,拉瓦锡的任务就相对明确了。现在摆在他面前的任务,首先是进一步搞清空气的本质,以及它是怎样与燃烧物实现结合的。这也就是拉瓦锡实现了一种格式塔转换,使他能看出前人看不到的东西,从而导致了氧的发现,氧成为氧化理论的硬核。

3.观察实验的验证

有了新的思想观念和理论框架可以形成清晰的思路、逻辑推理和理论结论,但真正形成科学理论,则必须要进行相关的实验来对原有的设想、推断、猜测乃至理论进行观察、检验和证认。

我们从《化学基础论》可以看出,第一部分共17章,其中前16章都是“论”,最后一章,即第17章,其标题是“对于成盐基及中性盐形成的继续观察”;进入第二部分,共44节,其标题全部是“对……的观察”。从中我们不难体会到,观察在拉瓦锡心目中具有何等重要的地位!但他又极其重视理论,在第三部分,讲“化学仪器与操作说明”,除第3章,其标题用“说明”之外,其余标题全都用“论”。拉瓦锡在这本重要著作中作这样的安排,我相信决非偶然。我在此不敢做随意的猜测,留待读者思考。

拉瓦锡重视实验,而且贯穿其全部生活的始终。拉瓦锡做了无数次的实验。呼吸现象、燃烧现象、发酵现象、成盐现象等等,他都用实验去分析和验证。氧化理论的每一步进展都是与实验分不开的。拉瓦锡在本书序言中说到,他一直关心与现代化学有关的所有操作。他说:

实施实验的方法,尤其是实施现代化学实验的方法,尚不为人所共知,但却应当为人所共知;假如我在已经提交给科学院的学术论文中特别详细地叙述了我的实验操作的话,我本人对此就会有更好的理解,科学也许会更迅速地进步。(本书《序》第8页)

拉瓦锡还告诉读者,有关主要项目中的所有实验,都是他亲自做的。

4.科学共同体的协作

在拉瓦锡发现氧并提出了氧化理论的过程中,科学共同体在其中起了重要的作用。首先,氧的发现是一个过程,具有一个历史的结构。客观地说,氧并非拉瓦锡一个人发现的,应该说,拉瓦锡是第一个了解到氧在燃烧过程中的作用,从而确认了氧的存在。在这个过程中,许多拉瓦锡的前辈和同事都对氧的发现和氧化理论的形成和发展作出了贡献。

我们可以氧化汞的实验为例。化学家贝银第一个将氧化汞加热分解,并将分解出来的空气收集起来,但他却把这种气体当成是“固定空气”。普里斯特利接过贝银的工作,他认识到,加热氧化汞所得到的气体不是“固定空气”,他认为是三种氮空气中的一种。第三位做这个实验的人是舍勒,他把这种气体称为“火焰空气”。舍勒还与他的好友贝格曼(T. O. Bergman,1735—1784)作过长久讨论,他们猜想,金属汞中原本就含有可燃素空气,燃烧时它把燃素给了汞灰,自己就变成助燃的“火焰空气”。他们之所以作这样的猜想是因为他们都相信燃素说,他们的思想都被燃素说束缚着。实际上,他们只要抛弃燃素说,就能立即认识到,那种气体就是氧气。其实这个反应式极其简单,即:

2HgO→2Hg+O2 ↑

客观上说,前面几位化学家都制得了氧气,但他们由于受到旧范式燃素说的束缚,都相信自己发现的是燃素,却并没有认识到是氧气。只有拉瓦锡冲破了旧范式的束缚,才使他“既觉察到这一发现,同时又理解到他所发现的东西是什么”。但是,从发现的过程来说,我们应当给前面几位化学家的工作以重要的评价,因为他们设计出这样简单的实验,也许是拉瓦锡当时没有想到的。他们实际上已经发现了氧,只是没有认识到和理解到而已。正是拉瓦锡驱散了云雾。如果说失败是成功之母,那么,拉瓦锡发现氧这个新生儿,自然就含有他之前那些化学家所做工作的贡献。

科学共同体的贡献还包括拉瓦锡与他们私下的交往、通信等活动,对拉瓦锡氧的发现和氧化理论的提出都有不同的启发作用。尤其是普里斯特利在关键的时候,把自己的实验结果,甚至细节都告诉拉瓦锡。拉瓦锡是听了普里斯特利的介绍后才做关于氧化汞分解的实验的。

这个科学共同体还为氧化理论的发展做了大量的工作,包括建立新的化学命名法,撰写新的化学教科书,共同批判燃素说和共同创办新刊物《化学年鉴》等。所有这些工作为氧化理论的发展都作出了不可或缺的贡献。

由氧的发现和氧化理论的形成所导致的化学革命是化学史上的大事件。它扫清了化学发展道路上的障碍,奠定了现代化学的基础,指明了化学研究的方向和任务,使化学成为19世纪自然科学的带头学科,同时也促进了其他学科的发展。

拉瓦锡所创造和运用的科学方法对化学以及其他学科的发展产生过浑刻的影响。他运用天平作定量分析的工具,第一次表述了物质不灭定律,并把定量方法提高到新的水平。

拉瓦锡关于单质和化合物的划分,为道尔顿科学原子论的提出奠定了基础。他从元素和化合物性质的研究出发,促进了大量新元素的发现,并提出了包括33种元素在内的第一张化学元素表,还依照新的化学命名法对化学物质进行了系统的命名和分类。他的工作增加了对元素之间关系和变化的了解并导致对元素分类的研究,从而为发现化学元素周期律准备了条件。他依照新理论体系写出的化学教科书——《化学基础论》,为培养未来几代化学家的工作奠定了基础。他开创了解决实用问题和探讨理论问题相结合的先河。

拉瓦锡以他孜孜不倦地探求真理的精神和严峻的科学态度相结合写就的这本《化学基础论》,是历史上科学创新的典范,值得我们认真地阅读。

拉瓦锡的科学精神永放光芒!