译后记

我们力图使译文尽量保持原著风貌。如原书三部分的编号没有出现过“第一卷”,而只有第一部分、第二部分、第二卷第一部分,我们均照原文译出,不在译稿中加进译者理解的成分。

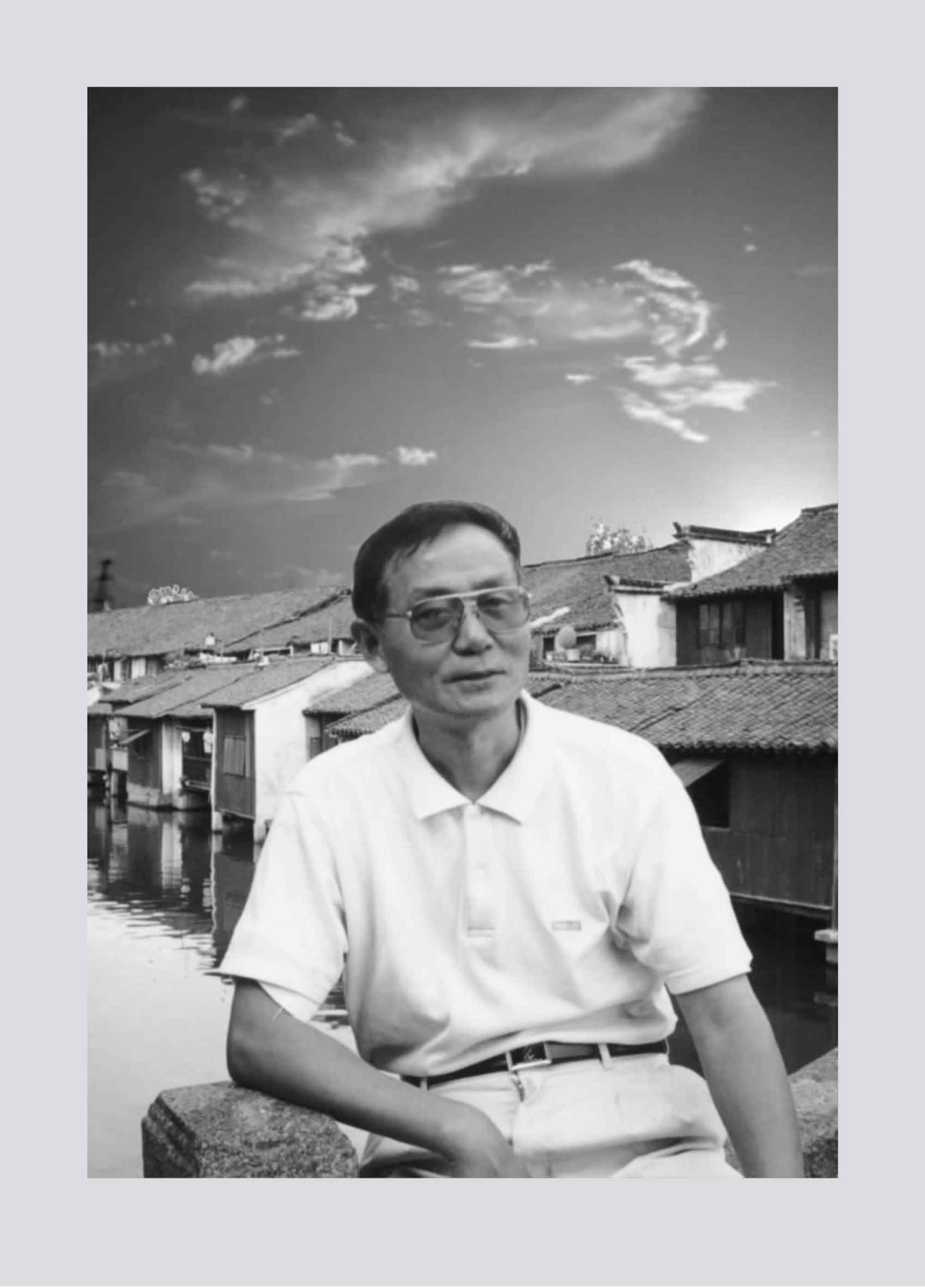

本书译者之一华东师范大学盛根玉教授

《化学哲学新体系》是英国化学家、物理学家约翰·道尔顿(John Dalton 1766—1844)的代表作;该书的出版标志着科学原子理论体系的建立,它是近代化学史上的一部经典学术专著。

《化学哲学新体系》全书共三部分。第一部分于1808年问世,着重论述物体的构造,阐明了科学原子论观点及其由来;第二部分出版于1810年,结合丰富的化学实验事实,运用原子理论阐述基本元素、二元素化合物的组成和性质。第二卷第一部分则是在1827年出版的,重点论述金属的氧化物、硫化物、磷化物以及合金等性质的规律性,对原子论思想作了进一步阐发。在系统论述以上内容的过程中,道尔顿除介绍自己的实验和理论成果外,还引证同时代许多化学大师的大量实验资料,进行分析比较,并对他们的见解作出评述。这对人们了解当时化学进展的状况以及化学家们科学研究方法的特点及其演变,都有重要的参考价值。

依照道尔顿原来的计划,在出版第二卷第一部分后,还准备增添这一卷的第二部分,从而完成这部著作。该部分拟包含较为复杂的化合物,诸如盐类、酸类、植物领域里的其他产物等主要内容。尽管当时道尔顿在这些问题上已取得了不少实验积累,但他认为在这个领域尚没有取得新颖的探究之前,是不能认为满意的。治学一贯严谨的道尔顿也许正是出于这个原因,最终使得他在有生之年放弃了这个计划,而把它留给后人在条件成熟时予以完成。

英国皇家学会会长、著名化学家戴维(H·Davy,1778—1829)曾指出:“原子论是当代最伟大的科学成就,道尔顿在这方面的功绩可与开普勒(J·Kepler,1571—1630)在天文学方面的功绩相媲美……可以预料,我们的后代一定会根据他的许多发现而肯定这一点,人们将把他作为榜样去追求有用的知识和真正的荣誉。”我们认为,《化学哲学新体系》一书,正是这一伟大科学成就的忠实记录,它为人们研究道尔顿所开辟的化学新时代提供了极其珍贵的史料。同时,该书还具体而又全面地反映了道尔顿的研究方法和思维方式的特点;若对其加以深刻的反思,将给予人们以许多颇有价值的方法论启示。

道尔顿在科学研究方法上既重视观察实验,又擅长理论思维,具有把观察与思想、实验的积累和丰富的想象、新颖的理论构思相结合的特点。他正是凭借这一特点,从观测气象开始,进而研究空气的组成、性质和混合气体的扩散与压力,总结出气体分压定律,推论出空气是由不同种类、不同重量的微粒混合构成,基本确认了原子的客观存在。再由此出发,通过化学实验测出了原子的相对重量,从气象学、物理学转入化学领域,将原子概念与理论从定性阶段发展到定量阶段,并经过严格的逻辑推导逐步建立起了科学的原子论体系。总之,《化学哲学新体系》一书不仅有着重要的历史地位,而且有着重要的科学意义和哲学意义。正因为如此,我们感到将该书译出介绍给读者是一项颇有意义的工作。

在本书刚开始翻译时,复旦大学顾翼东教授以及华东师范大学潘道教授等曾参加过部分工作。全部译稿最后由华东师范大学化学系教授夏炎先生校订。华东师范大学自然辩证法暨自然科学史研究所对于译著的定稿和出版工作,始终给予了热情的关怀和支持。对此,一并致以谢意。

鉴于《化学哲学新体系》一书是一个历史时代的产物,写作时间距今已近两个世纪;故翻译它,无论在学术内容上,还是在文字表述上都存在着相当大的难度。我们力图使译文尽量保持原著风貌。如原书三部分的编号没有出现过“第一卷”,而只有第一部分、第二部分、第二卷第一部分。我们均照原文译出,不在译稿中加进译者理解的成分。原书第一、二部分的页码连续编号,第二卷第一部分的页码单独编号。我们将这三部分汇为一册出版,全书的页码做了统一处理。此外,原书目录中的标题与正文中标题不尽一致,但意思一样。此次出版我们进行了统一,特此说明。译者尽管做了许多努力,但限于水平,错误或不当之处在所难免,敬请各位专家和广大读者予以斧正。

本书译稿自初版(1992年)发行,历经十余载,期间收到不少反馈信息,译者感到若有机会再版的话,确有加以修订之必要,其中不乏需要勘误之处。获悉北京大学出版社有意将《化学哲学新体系》纳入《科学元典》丛书,十分欣慰。乘此机会,译者重新对全书进行了修订。由于李家玉教授年事已高,修订工作则由盛根玉教授负责完成。不足之处,请专家与读者继续予以指正。

李家玉 盛根玉

2005年10月