第十二讲

神经过程进行的现象与相互诱导现象的复合。

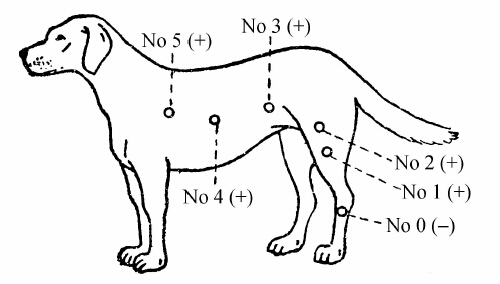

第一,在分化性制止过程的场合——克列勃斯实验(表95)(图21)。

图 21

在实验狗的身上有阳性刺激点5个、阴性刺激点1个。按照书中的说明而进行实验,所得的结果如下。

(一)制止性刺激的后作用的表现,起初是正性诱导,其次是制止过程的扩展,最后是阳性刺激正常效力的恢复(5个月间实验的总结)。

(二)在实验后期的结果是这样的。正性诱导量虽然增加,但后继性制止过程,在时间上是逐渐缩短的(以2分钟为限),并且在空间上是限于靠近出发点(零)的两点(最后2个月的实验成绩)。

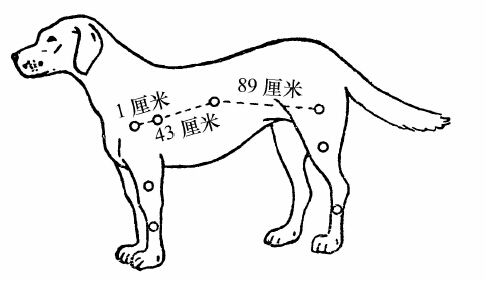

第二,在消去性制止过程的场合——柏德可琶叶夫实验(表96)(图22)。

图22 一次不强化

(一)按照书中的说明,在这实验进行中的各时期的结果如下。

i)实验的初期(丙表)。制止过程扩展到最远的一点,并且在12分钟以后,这制止过程的扩展,依然显著。

ii)实验的中期(丁表)。制止过程的扩展在时间和空间上都受了限制(4分钟左右及43厘米)。

iii)实验的后期(戊表)。制止过程的后作用只限于第一次消去的部位。

(二)由于上述实验的结果可以发现如下的事项:

i)大脑皮质的敏感性;

ii)大脑皮质机能的流动性、易变性;

iii)大脑两半球不同各点的状态,在时间上和空间上,都具有波状性。

第三,大脑机能波状性有关的事项。

(一)柏德可琶叶夫的另一实验(表97)。在与消去点最近的一点上,大脑皮质神经过程的波状性,显然可见。但在最远的一点上,波状性不曾出现(原书的7分钟云云,大概是指远点8~15分钟的状态。在与此相同的时期,在近点上有波状性的出现)。

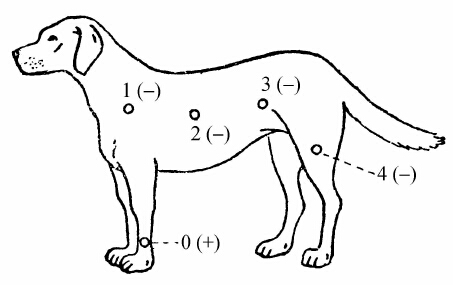

(二)安德列耶夫实验(表98)(图23)。在本实验的条件下,结果如下。

图 23

i)分化点受刺激以后,各阳性点迟早会达到制止过程后作用的一个最大值。

ii)同时在各部位,可以发现制止过程的两个最大值(第一个在制止性后第一分钟的最后,第二个在第五分钟的最后)。

各点间的差异如下。

iii)在制止性刺激以后,最近点显现正性诱导的现象,而其他两点则不然。

iv)在第一及第二点上,第二最大值大于第一最大值,在第三点上的第二最大值是很微弱的。

v)在第一及第二点上,波状性的表现很强烈而著明,但在第三点上的后继性制止的进程是很正规的。

vi)在第一及第二点上,达到实际上最大值的时间,或者与正常兴奋性恢复的时间相等,或者稍小,但在第三点则不然。

vii)后继性制止过程的总量在第三点上最强,在第一点上最弱。

根据上述的结果可以了然,制止过程与兴奋过程互相斗争最显著的部位,是在于与制止点最接近的一点上。因此在制止性刺激终止以后,即刻只在这最近点上有正性诱导的出现,这就是一个证据。

(三)柏德可琶叶夫另一实验(表99)(图24)。在本实验的条件下,结果如下。

图 24

i)在最近点及最远点上,正性诱导很强烈。

ii)在第二点上,正性诱导、制止性作用。及无变化的三种状态都有。

由于上述的结果而明了,大脑皮质的兴奋状态在空间上也是波状性的。

第四,在制止性刺激继续不断的背景上,大脑皮质各点(同一分析器的及不同分析器的)的动态。

(一)在皮肤分析器消去性制止的场合(柏德可琶叶夫实验)。

i)在这个实验的条件下,除特殊的消去点以外,分析器其他各点都有兴奋性的增强和正性诱导的存在。

ii)在同一的实验条件下进行实验,但在某一定的皮肤点上达到三次零以后,才把其他各点的刺激与零相点的刺激同时进行。其结果是,零相点制止过程的深化,引起了其他各点更显著的正性诱导;其次,应该注意,在零相第三次以后,对消去点及其他点应用同时性刺激的结果,与制止过程深化的同时,集中的现象也出现了。

(二)柏德可琶叶夫另一实验。他在声音分析器的方面,也获得与(一)相同的实验结果。

(三)高洛文那实验。实验结果的意义与上相同。

(四)巴夫洛娃实验。阳性刺激与制止性刺激的同时应用,重复若干次。实验的结果是,这只狗的神经过程的集中,不很完全。

(三)与(四)的实验证明了,各只不同动物的神经系统的类型,会影响于兴奋过程与制止过程之间的相互作用。(注:195页乙表第一点末,原书是10,应为100。参看译本196页8—9行说明。)