第二部分

The Second Part

于是,我所解释的这一论题的真正含意便是,在火的离解作用下得自于某一凝结物的种种不同的物质,它们原先是否恰恰是以我们在作完分析之后发现它们所具有的那种形式(这起码是针对这些物质的种种微小组分而言的)而存在于该凝结物中?亦即,火的作用是否仅只在于将一要素原本混在另一要素的微粒之中的微粒分离、释放出来?就上述问题来进行质疑,应绝无荒谬可言。

洛克·J(John Locke, 1632-1704),英国著名哲学家、思想家,与波义耳的交情深厚。1668年,当选为英国皇家学会会员。

我想我曾经提及过,我的第二类思考是,以下见解,亦即借助于火从某一物体中分离出来的每一种看似均一而独特的物质无不作为该物体的某种要素或元素而先在地存在于该物体之中,绝非犹如化学家们和亚里士多德主义者们所想象的那样确凿无误。

我将尽力论证上述反论,但并不打算将其变成一个更强的反论,所以,在我开始进行论证之先,我想就此论题的含意先作一简要解释。

我想你大概不难相信,我的意思并非是说,利用火从一物体中分离出来的任何一种物质都不是原本即存在于其中的物质,因为纯天然试剂,以及火,都只能调整、改变物质,而不能创造物质,积两者之功,亦绝难企及造化,就连物质的一个原子也造不出来。这是一条显而易见的真理,几乎各宗各派的哲学家们全都拒绝将这种造物之能归于第二性的原因,况且伊壁鸠鲁主义者以及其他一些人也同样是将这种造化之功归之于他们的神祇本身。

前述论题也不是要断然否认,利用火从某一结合物中得到的某些东西,可能并非仅仅在质料意义上可说是先存于该结合物中的,因为,有些凝结物,我们无须用火直接灼烧亦可从中获得一些产物,有的含盐、有的含硫,从而查明了这些凝结物的构成。须知,如果用火直接灼烧某一结合物所得到的一些不同的物质不同于该结合物先前给出的那些组分,那么,现在的问题则会迎刃而解,因为如果这一点能够被确定下来,我们就有充足的理由这样认为。化学家们在作出绝对而普遍的下述结论之时,有可能是在自欺欺人,而这一结论是,在火直接作用下所得到的那些物质无一不是原物体的元素组分,对此结论,我们至少可以就其正误进行质疑,直到我们能够运用并非源自于火法分析的其他证据来解决这一质疑。

于是,我所解释的这一论题的真正含意便是,在火的离解作用下得自于某一凝结物的种种不同的物质,它们原先是否恰恰是以我们在作完分析之后发现它们所具有的那种形式(这起码是针对这些物质的种种微小组分而言的)而存在于该凝结物中?亦即,火的作用是否仅只在于将一要素原本混在另一要素的微粒之中的微粒分离、释放出来?就上述问题来进行质疑,应绝无荒谬可言。

对我的论题作出上述解释之后,我便要致力于做以下两件事情,并给出相应的证明。第一件事是要揭示,再造(to be produced de novo )(借用化学家们的字眼)化学家们称之为要素的那些物质是可能的。另一件事是要阐明下述可能,亦即在火作用下,我们确有可能从某些结合物得到一些物质,这些物质在刚才曾详加阐释的那种意义上可以说是并非先在地存在于其中的物质。

还是从第一件事开始谈起,我认为,如果各种复合物之间的区别,恰如其可能的那样,确实是在于结构上的不同,而这种结构上的不同又是源自于各种复合物的微小组分在大小、形状、运动以及排列上的差异,那么,设想完全相同的一团普遍物质,经过各种不同的改变和组构,时而成为一种含硫物体,时而成为一种土状物,或一种水状液体,且皆堪以不同的名称来指称,则应该是不无道理的。我本可以对上述内容作出更加详尽的阐释,但是,我们的朋友波义耳先生曾答应我们要对此问题作本质性的论述,而且我相信这一问题在他那里将会得到详细的探讨并乐意听从他的见解。因此,我只想从我多年以来所做的那些实验中导出证据,以支持我刚刚表述过的设想。第一个实验,如果不是由于某种偶然原因使我错过了一年之中进行我所设计的这类实验的最佳时间,则可能会有着更值得考虑的价值。等到5月中旬,我能够开始进行实验时,已晚了两个月。尽管如此,就此实验对你作详细描述仍可能是不无适当的。在我刚提到过的那一时间里,我叫我的园工(由于要务缠身我难以亲自动手)掘出适量的净土,在烘炉里将其烘干,称重,装进一个陶罐之中,差不多装至罐口,然后种上我先前交给他的一颗精选的南瓜种子,这种南瓜系印度种,生长迅速,故此选用,我还吩咐他只能用雨水或泉水来浇灌这颗种子。(当我有空察看这一作物时)我不无愉悦地看到,它虽然种得不合季节,但生长起来却是很快。只是冬天渐渐逼近,致使它未能结出接近正常大小的南瓜(那个秋天,我还发现,种在花园里的同一种作物所结的南瓜,论尺寸大约有我腰那么粗)。迫使我决定将其挖出来,这一工作大约在10月中旬由同一位园工仔细地加以完成,不久他给我送来了下述报告。“我连梗带叶称过了整个南瓜作物的重量,共重3磅欠1/4磅。然后,我又像以前那样将土烘干、称重,发现它恰好像上次一样重,这使我想到,可能是土的干燥还不彻底:所以,我又将其放入烘炉再三烘烤,待干燥彻底后,再称重,仍然未观察到重量有丝毫减轻。”

实话实说,埃留提利乌斯,同类的实验,今年夏天还做过一个,有关结果,我不必对你隐瞒,从这一实验来看,土似乎有所消耗。这可以通过同一位园工于最近送交给我的下述报告来说明,上面写着,“现向你报告一下种植葫芦的结果,我摘到了两个大葫芦,彼此大小相当,一共有十磅半重,根与藤差两盎司则有4磅重。称过这些东西之后,我取出土,用几个陶制小碟盛装,再置于烘炉内烘烤。当我做完这一切后,我发现土的重量比原先少了一磅半。我仍不感到满足,怀疑土是否还不很干。我再次将其放到烘炉里,(待彻底干燥后)取出称重,发现它仍具有同样的重量。所以,我认为,并无潮气存留于其中,而且我还认为,缺少了的一磅半土也不能说是被这种作物吸收了,其中有很大的一部分是在浇水过程中以细小颗粒的形式(以及诸如此类的形式)而流失掉的。(而葫芦总是按照它们自己的本性来生长的,不需要我们替它们安排)”。埃留提利乌斯,在这个实验中,看起来虽然失掉了一些土,更确切地说,是土中所含的可溶性盐。但无论如何,这种作物基本上是由嬗变了的水(transmuted water)组成的。我还要补充的是,在我做完前面提到过的关于大南瓜的实验之后的一年里,我又重复了这个实验,并且极为成功,如果我没有记错的话,这个实验不仅远远超越了我以前所做的许多实验,而且不可思议的是,它似乎还给出了我所企盼的结论,尽管我尚不敢肯定这一结论(因为我已不幸丢失了我的园工所写给我的关于实验情况的详细报告)。这类实验,采用生长很快、形体粗大的任何植物的种子即可方便地完成。譬如,烟草在种种寒冷气候下在无须施肥的泥土中亦可很好地生长,用来做实验自然错不了,因为它是一年生植物,生长起来十分茂盛,常有人那么高,而且我曾在花园里收下叶阔达一英尺半的烟叶。但我下次做这类实验,将采用若干粒同类的种子,在同一钵土中来进行,这样,效果可能会更加显著。鉴于无论谁做这类实验都会在时间和地点上碰到不便,我便在室内做了一些较为短暂、迅速的实验。我截取绿薄荷的顶芯,大约一英寸长,插入装满了泉水的适当的玻璃瓶中,恰好使其上半截位于玻璃瓶的颈口之上,下半截则浸在水中。几天之内,这株薄荷开始在水中生根,并舒展开它的叶子,向上生长。而且它不久即长出了许多根和叶,散发出强烈而芬芳的薄荷气味,然而,想是房内太热,致使这种植物死亡。当时,它的主茎已长得相当粗,并连有须根,这些须根在水中伸展,宛如植根于土中,密密麻麻,纵横交错,在透明的花瓶里呈现出一片令人愉悦的景象。我用茉乔栾那做过类似的实验,并且发现,用柠檬香薄荷和唇萼薄荷来进行实验也同样可以成功,只是时间上要略为慢一些而已,在此,还有一些植物没有列举出来。上述植物仅用水来培育,皆可获得足够的生长,其后,我曾出于实验的考虑而取其中的一种置于一小曲颈瓶中进行蒸馏,并由此得到一些黏液、一些焦臭的精、少量的成油(adult oyl)以及某种残渣。这种残渣看起来像是炭,我断定它可转变为盐和土。但其数量甚微,所以我没有对其进行煅烧。我不曾倒移或更换培育这种植物的水,而且我之所以选用泉水而不用雨水,是因为后者无疑更像是一种παυσωερμὶα (1) ,这就是说,虽然雨水不含颗粒较粗的混合物是无可否认的,但是,其中似乎含有许多物体的蒸气,因为这些蒸气在空中飘荡,可以渗透到雨水之中去,除此之外,它似乎还含有某种特定的含精物质,这种物质可从雨水中提取出来,但被某些人错误地当成是促使世界成为统一整体的那种世界之精,这样说,凭什么理由,有多少把握,我可能会在其他场合对你谈,但现在还不是谈的时候。

或许,我可能已替自己省去了一大堆口舌。就我所知,赫尔孟特(就其实验而论,这位作者值得许多学人给予他们未肯给予的更高的重视)曾有机会完成过一个实验,其性质与我一直在谈论的那些实验相同。他前后共花了5年时间,最终得到一定数量的水嬗变物,极为闻名。因此,若非做此实验需要很长时间,使人们望而却步,打消了好奇心与兴趣,若非这些实验所揭示的真理在某些程度上看似似是而非,从而需要以更多的证据而不只是以一条证据来给予证实,更重要的是,若非在赫尔孟特的《魔法疗伤》(the Magnetick Cure of Wounds )这本论著中可以碰到的一些放肆而不真实的言论,已促使人们对他在其他著作中的一些证明也产生了怀疑。而我又确实担保过,即便他在这些著作中表述了一些未必真实的东西,仍要为之担负起辩护人的职责,那么,我便决不至于把自己的实验与他的实验相提并论而不感汗颜。在此,我将就他所叙述的那个实验向你作以下转述。他取200磅已在炉中烘干了的土,装入一个陶缸中并用雨水浸湿,然后他在里面插栽一截5磅重的柳树干。每当需要时,他便给它浇上雨水或蒸馏水,而且他还用打有许多小孔的马口铁板来防止邻近的尘土混入缸中。5年过后,他取出柳树,称重,发现它重达169磅3盎司余(以往4个秋天里的落叶一并计算在内)。他又将种过柳树的土再次弄干,然后发现原先的200磅重量大约只少了2盎司。所以,构成了柳树的164磅树根、树木和树皮,看起来都是由水生成的。虽然未见赫尔孟特有心对这种植物作任何分析,但是我刚刚告诉过你的那些东西,亦即我对自己单单用水培育出的一种植物所作的分析,恐怕会让你相信,倘若他曾对这一柳树进行过蒸馏,那么他便会得到一些性质各不相同的物质,与用另一柳树来进行蒸馏所得到的那些物质并无两样。我不再赘述,除了植物之外,我还曾就另一些物体设想过哪些实验,以便看看这些实验比之于我曾告诉过你的那些实验,能否达到同样的目的,但因要务缠身,至今仍未能将我的设想付诸于实施。所以,我只能说,这些设想据推测是有可能成功的:而最好的说法是,无须借助于新的实验,就凭我所告诉给你的那些曾经做过的实验,已足以证明我现在的任务所规定给我的、要用这类性质的实验来予以证明的全部内容。

根据你所谈到的那些内容(已沉默了许久的埃留提利乌斯开口说道),人们可能会怀疑,你关于复合物的起源的见解与赫尔孟特的见解相去不远,而且你也绝不排斥他在证明其见解时所用到的那些证据。

你所指的是赫尔孟特的何种见解和哪些论据(卡尼阿德斯问道)?

我们从你刚才一直在谈的那些东西中得知(埃留提利乌斯答道),你不会不知道,这位聪颖胆大的炼金术士毫不犹豫地断言一切结合物都是由同一种元素生成;而且植物、动物、矿物、岩石、金属等其他物体在质料上都无非是简单的水,只是在这些物体的种子的成形或造型作用下,这种水被塑造成了这些各不相同的形式而已。至于他的理由,你也应能发现,有许多都散布在他的著作之中。而最值得考虑的理由不外乎有以下三点:结合物最终可还原成无形无味的水,种种所谓的元素之间的可相互嬗变,以及完全结合物都是简单的水的产物。对于第一点,他断定,sal circulatus Paracelsi (2) ,或者是他的液态万能溶媒都足以按照植物、动物和矿物在组分上的种种内在差别分别将它们分解成一种或更多种液体,(而不剩下残渣,这就是说,上述物体的种子的功能遭到了破坏);而且将用于分解上述物体的万能溶媒保质保量地提取出来之后,所剩液体在用白垩或他种适当的物质来进行的反复回流蒸馏之中,会彻底地丧失其种子所具有的功能,最终变成了它们的原始质料,亦即无形无味的水。他还陆续提出了另外一些方法,可使某些特殊物体失去它们以前所获得的形状,并使它们变回其原始的简单状态。我所要告诉你的关于赫尔孟特为了证明水是结合物的本原而提出的第二点理由是,水以外的那些所谓的元素彼此之间是可以相互嬗变的。然而,他基于这种理由而陆续阐述出来的各种实验,却很难进行亦很难判断,以致我不会认同他的这些实验。至于即便这些实验是真实的,他从中导出的结论也是如何可疑,就不必再提了。因此,我接着要告诉你的是,因为我们这位善于反论的作者提出他的第一点理由时,力图以结合物的终极离解来证明水是结合物唯一的元素,是说在他的万能溶媒或另一种腐蚀性的作用剂作用下,可使结合物赖以成形的种子遭到破坏;或者说此时这些种子被损坏了,换句话说,它们再也不能在宇宙这个舞台上扮演它们自己的角色。所以,他在提出其第三点理由时,则要力图以物体的形成来证明相同的结论,他断言物体无非是水受种子的作用而形成的。关于这一点,他曾在其著作中陆续给出了好些例子,是关于植物和动物的;但其中有些例子既难于检验亦难于理解,另一些亦不是完全没有异议的。我想,其中的一个较为可信且极为重要的实验已为你所言中,亦即你刚才所提到的柳树实验。埃留提利乌斯继续说道,这样,对于你的问题,我已经对你作了一番简要的回答,我相信我所谈的这些东西你比我知之更深,所以,现在我很想听听你的有关见解,但愿你不至于为了满足我的这一请求而不得不改变谈话思路,颇费周章地另起炉灶。

(卡尼阿德斯答道)或许我应该补充说明一下:由于要彻底考察这样的一种假说以及有关论据,就必须要考虑许许多多的问题,无疑还要费去太多的时间,以致我现在就连对这样的一种分论题也没有详加探讨的余地,至于要周密地论证我的主论题就更不可能了。而我现在所要告诉你的是,你大可不必对我否认前述见解的新颖性感到担心。这是因为,纵然赫尔孟特主义者认定前述见解是一种新的发现并将其归功于他们的导师,纵然那些论据也大都是他们提出来的,然而这种见解本身却是十分古老的。因为第欧根尼·拉尔修(Diogenes Laertius)和另外的一些作者都认为泰勒斯(Thales)是希腊人探究宇宙的先驱。我还记得,塔利(Tully)曾告诉我们,正是这位泰勒斯,曾教导说万物在太初都是由水制成的。在普卢塔克(Plutarch)和殉教士查斯丁(Justin)看来,这种见解似乎还要早于泰勒斯:因为他们曾告诉我们,泰勒斯常常引用荷马(Homer)的陈述来维护他自己的宗旨。还有一位希腊作者[亦即阿波罗尼奥斯(Apollonius)的那位诠释者]曾就下述言辞[出自于芝诺(Zeno)]

Ἐξ ἰλὺφ ἐβλὰ ѕησε χθὼυ  .

.

地球是由泥浆形成的,

断言道,混沌,亦即赖以产生万物的混沌,据赫西奥德(Hesiod)的说法是,水;水先是沉降下来,变成泥浆,继之凝结成固状的土。关于泥浆的产生,奥尔甫斯(Orpheus)似乎也曾持有同样的见解,有位古人曾以下述陈述记载了他的这种见解,

ἰλὺѕ κατέѕη.

ἰλὺѕ κατέѕη.

泥浆是由水生成的。

从斯特拉博(Strabo)所表述的出自于另一位作者的那些关于印度人的记述来看,印度人也似乎倾向于认为,万物的起源方式虽各有不同,但赖以形成整个世界的却是水。还有某些古人认为腓尼基人也持有类似的见解,并且认为泰勒斯本人也是从腓尼基人那里借用了这种见解。鉴于有些学者将通常被认为是由留基伯及其信徒德谟克利特(Democritus)所提出的原子假说归功于一位名叫摩斯科斯(Moschus)的腓尼基人。我也倾向于认为,希腊人的神学乃至于其哲学中的许多东西有可能是从腓尼基人那里借鉴过来的。或许,前述见解的提出还要早于这里所说的,因为我们还知道腓尼基人的大部分知识又是从希伯来人那里借鉴过来的。在承认摩西《圣经》的人们中间,有许多人历来倾向于认为水是原始的普遍物质,通过仔细阅读《创世纪》的开头部分,即可看到,水在那里是不仅被当成地上的种种复合物的质料因,而且被当成构成了宇宙的一切物体的质料因提出来的。宇宙的各个组成部分可以说是在上帝之灵(the Spirit of God)的运作之下从那个巨大的深渊中依次产生出来的。据说上帝此前一直就像孵化幼体的母性一样在那片水域(原文为Merahaphet ,其含义似乎是指两个不同的地方中的一处,而这种说法,我恰恰是在希伯来语《圣经》中见到的)的表面之上亲身劳作。可以设想,那片水域由于感受神恩而孕有了万物的种子,再经过上述生产孵化过程便足以产生出这些物体。然而,我知道,你希望我能够像一个自然主义者那样来谈及这一问题,而不是像一个诠释学者。因此,我将补充一些例证,以支持赫尔孟特的见解,因为我记得他既没有给出关于矿物由水形成的任何例子,也没有就任何动物给出例子,而一个法国化学家德·罗切斯(de Rochas)先生,曾向其读者推荐了一个实验,这一实验如果真像他所说的那样准确无误,则是十分值得考虑的。他在依照某些化学概念和隐喻概念(坦率地说,我也弄不懂他的这些概念)叙述了种种事物的增殖现象之后,便在一些与我们的论题无关的推理中记述了下述内容,我只能凭记忆用英文向你复述这段记述的大意,但应不至与其法文记述的原意有什么大的出入。(他说),在根据水在自然过程中的作用弄清了这样重大的一些疑团之后,我便明白了我们凭借效法自然过程的技艺可以用水来做什么事情。因此,我便取来水,不停地进行适当的加热,而且我相信我所取的水除含有或混有那种生命之精(他此前曾谈过这种精)以外,不再混有其他任何东西,最后,我按照上述办法使之终而逐级凝结、凝固并固化,转变成土,而这种土又可产生出某些动物、植物和矿物。我不指明是哪些动物、植物和矿物,因为这一点值得另作一番解释。此且不论,种种动物总归是要动,要吃,等等。而且,通过对它们进行正确的分析,我发现它们是由大量的硫、少量的汞以及更少的盐组成的。而各种矿物开始生长和增殖是因为一部分土在那里发生演变而拥有了矿物的本性,皆变得又重又硬。并且,借助于这种确凿无误的科学,亦即化学,我发现它们是由大量的盐、少量的硫以及更少的汞组成的。

然而(卡尼阿德斯说道),对这种怪异的描述,我尚存有某些疑虑,以致我在弄清我们的作者疏而未提的某些重要情形之前,不打算就此描述发表任何看法。尽管就生物(无论是植物还是有感觉的生物)的生长而论,都并未发现这种论述有何不当之处。譬如我们发现,普通的水(当然,常有各种活性要素和活性成分浸透于其中)在静处经长期存放后会变腐发臭,且往往生有苔藓和为数甚少的蠕虫,或其他的虫子,视潜藏于其中的种子的性质而定。但我也必须提请你注意,赫尔孟特并没有向我们提供关于水产生出矿物的例子,而他用以证明矿物和其他物体可被分解成水的主要证据,是取之于他用万能溶媒来进行的各种操作,这自然无法由你我加以核实。

当然(埃留提利乌斯说道),当你发现大量的水分变成了某些物体的组分,而这些物体的外形并不起眼,绝难容下这么多的水分,你无疑会像我一样感到有些奇怪。如鳗鱼的蒸馏,虽然除残渣以外,还产出了一些油、精以及挥发性盐,但所有这些物质合在一起也远远抵不上得自于鳗鱼的黏液的分量(而且在这种黏液中的鳗鱼起初就像在一缸水中一样活泼),看来鳗鱼不过是由黏液凝结而成。奇怪的是,即便是活力极为旺盛的蝰蛇,也同样是由液凝结而成的,蝰蛇在失去头和心脏后仍能在周围的空气中存活数天,因而在操作中备受人们的关注。人的血液本身是一种复杂的液体,既有含精成分,也不乏大量的黏液,有一天,我特意取来一些血液进行蒸馏实验(类似于我先前做过的鹿血蒸馏实验),在操作进行到黏液以外的其他任何成分开始蒸发之前,我随之更换了接受器,结果从大约七盎司半的纯净血液中提取出了近六盎司的黏液。为了证实这些动物黏液中有一些完全不含有精,是名副其实的黏液,我还尝了它们的味道,但我并不满足,又将酸液注入其中,看它们是否含有任何挥发性的盐和精,结果在注入酸液之后未见有起泡现象(如果其中含有盐和精的话,则可根据起泡现象来予以鉴定)。现在,我想谈谈有关腐蚀性的精的问题,我所要告诉你的是,尽管它们看起来无非像是一些液态的盐而已,然而,它们却蕴含着大量的水分,当你打算采用让它们腐蚀某一适当物体的办法,束缚住它们所含的盐分进而使之固定下来时,或是当你准备用某种具相反性质的盐来中和其含盐成分时,你便可能观察到这种现象,而我目睹到这一现象则是在利用精制过的醋替代酒精制备一种与赫尔孟特借助于酒精制备出的balsamus samech 颇为类似的药物时。说来你恐怕很难相信(我刚才所说的那些东西),酒石盐置于这种酸精中进行蒸馏处理,在还没有达到那种再也不能从精制的醋中夺取其盐分的过饱和程度之前,即由于中和并吸附了其酸性盐分,从而变成淡而无味的黏液,且重量翻了近二十倍。而且,虽然极纯的酒精可以说是一切液体中含水最少的液体,性烈如火,可以完全烧干而不留下一滴尾液,然而,即便是这种性烈如火的液体,赫尔孟特也敢于断定说(但愿他没有说错),从质料上讲,它也是水,只是隐藏在硫的外表之下。因为,按照他的说法,在帕拉塞尔苏斯的特效药balsamus samech 的制备过程中(这种药物的制法如下,取酒石盐,先用酒精处理,待这种盐为酒精中的硫所饱和后再从中蒸出酒精,直到蒸出的液体在数量上相当于所加入的液体时为止),由于经过蒸馏处理所得到的酒石盐留住了或者说是夺得了酒精中的含硫成分,而其余的成分,亦即酒精中占绝对多数的成分,又跑到黏液之中去了。我所以要加上一句(但愿他没有说错),是因为我自己迄今尚未成功地做成这个实验。然而,我并不像许多化学家们那样认为这个实验是假实验(尽管我也曾像他们一样,徒劳地用普通的酒石盐来做这个实验)。这不仅是基于实验上的某些理由,而且是基于下述理由,除了赫尔孟特经常依据这一实验来进行一些推论外。还有一位在炼金术制备方面极为严谨、熟练的著名人士,在我向他问起,按照一种符合我所提出的那些要求的方法来处理上述盐和精,能否成功地完成这一实验后,他便向我保证说,他曾按照我所提出的办法极为成功地完成了赫尔孟特的这一实验,且不需要在上述盐和精中添加任何东西,只是我们的方法既颇为费时也不太简单。

(卡尼阿德斯说道)我的确一直很想知道借助于火究竟能够从物体中得到多少黏液。关于这种黏液,不久以后我会有机会来谈点什么,但我并不打算现在就谈。回头再看泰勒斯以及赫尔孟特的观点,我认为,即便那种万用溶媒能够将一切物体还原为水,也不能根据生成的水淡而无味便妄加揣度,说它必定就是元素水。因为我记得那位率直而善辩的佩特·劳伦伯格斯(Petrus Laurembergius),在对撒族人的格言所作的注释中宣称,他曾见有一种淡而无味的溶媒,性能极佳,(倘若我的记忆尚无大碍的话)能溶解黄金。而且,不用添加剂即可从水银中蒸取出来的那种水,几乎没有什么味道,但我相信,你会认为这种水的性质远不同于普通的水,尤其是在你用它来煮解某些适当的矿物之时。就上述各点,我只想补充一句,这种见解尚有待于进一步的发展。因为我认为没有必要假设,在《创世纪》开头当成普遍质料提出来的水就是单一的元素水。须知,我们固然应该假定这种水已是一种混杂的聚积物或堆积物,且是由形形色色的活性要素、种子以及另一些适于在它们作用下成形的微粒共同构成,但倘若这种水的全部组成微粒被造物主造出来时十分微小,而且已被置于某种现实的运动,诸如可导致它们彼此之间相互滑动的运动之中,那么,我们也可以说这种水是一种类似于水的液态物体。譬如我们所以说海是由水构成的,(尽管有含盐物体、含土物体以及其他物体混溶于其中)这样的一种液体足以称之为水,是因为这种液体可以说是最庞大的一种类似于水的液体。然而,某个因具有可流动性而显得像是液体的物体却可以含有性质各不相同的微粒,这一点,只要你将装有适量的矾的某一牢固容器置于足够强的火下作用,你就不难相信。因为它虽然既含有水、土、盐、硫的微粒,又含有金属微粒,但一眼便可看出,这个整体还是可以像水一样流动,沸腾起来像开了锅似的。

倘若我现在就不得不对你给出我对泰勒斯和赫尔孟特的假说的判断的话(卡尼阿德斯继续说道),倒不难在上述思考的基础上进一步表明自己的看法。但现在只考虑我们是否可以下结论说一切物体起初都是由水生成的问题,所以我不妨从我曾经做过的那些关于植物的水培植生长的实验中导出我所提出的或我所要证明的那些结论,这就是说,盐、精、土甚至油(尽管它被认为是一切物体中与水截然相对的物体)是可以由水生成的。而且,无论是化学家们的要素,还是逍遥学派的元素,都有可能(在某些条件下)被人再造出来,或者说,是可能从原先并不具备该要素或元素的形式的一团物质中得到的。

于是,埃留提利乌斯,在证明确有可能再造出诸如化学家们通常称之为三要素的那些物质之后,以下我必须努力揭示,火的运用实际上(常常)非但可能将复合物分解成一些微小的成分,而且可能促使这些成分以一种新的方式复合,也许,一些含盐物质、含硫物质以及具有另一些结构的物体可能是通过这种方式产生的。或许,仔细考虑火的运用对于那些得自于人类技艺的、因而其组成已为我们充分了解的混合物所起到的作用,会有助于我们探究火的运用对另一些物体的作用效果。因此,你不妨注意一下,虽然油或脂肪、盐和水于煮皂锅中经反复蒸煮结在一起即制成了肥皂(sope)。但如果你将这些东西所构成的物体置于曲颈瓶中加热,并逐次增加热度,你便完成了一次分离操作,然而所得到的并不都是原先用于制肥皂的那些物质,而是性质不能确定但肯定不是元素的另一些物质。尤为重要的是,得到了一种味道既酸且腻的油,其性质远不同于原先用于制肥皂的油 (3) 。因此,如果你以适当的比例混合硇砂和生石灰,再对其进行逐级加热,是不能将硇砂和生石灰分开的,尽管它们一个是挥发性的物质,另一个是固定性的物质,但是,将会有一种比硇砂更易挥发、更富于刺激性也更臭的精升上来,而生石灰或参与构成了硇砂的海盐则全部或几乎是全部遗留下来。为了满足你的好奇心,我可以告诉你,这种海盐可与生石灰很好地结合起来,我曾在曲颈瓶中对这两种成分连续施以极为剧烈的火作用,使之熔为一整块,而且这种物块在潮湿的空气中易于潮解。如果在此有人提出,这些例子是取之于人造凝结物,而这些凝结物是造物主所造就的凝结物的再复合物,并以此作为反对的理由。对此我将答道,我所提出的例子足以证明我所要提出并要加以证明的那些东西。此外,很难证明造物主她本人并不制造再复合物,我是指那些结合物混在一起的时候,而这些结合物已是由元素性质的物体,更确切地说,是由较简单的物体复合而成的复合物了。(例如)就拿矾来说吧,尽管我从一些矿物土中取得这种东西时经常无须技艺之助,全凭造物主的惠赠,尽管化学家们倾向于将其归为盐类,但实际上,矾是一种再复合物,是由某种土质物体、某种金属以及至少一种具某种特殊性质但并非元素性质的含盐物体共同构成的(这一点,不久后我就会有机会说明)。而且就动物而言,我们也可看出,它们的血液可能是由若干种截然不同的结合物组成的,因为我们能够清楚地察觉到,有些靠食鱼为生的海禽尝起来有鱼腥味。而希波克拉底(Hippo-crates)曾观察到,吃过喷瓜汁后的乳母的奶汁对幼儿具有通便作用,这说明乳母的奶汁中伴生有这种致泻药物的微粒;而白色的奶汁一向被医生们认为是血液的变体,只是颜色变白而已。而且,我记得我曾经注意到,距阿尔卑斯山脉不远的那个地区的黄油在一年的某段特定时间里为异乡人尝来很不是味,因为其中有一股腥味,而那里的牛在这个时候通常都大量啃食带这种腥味的草。然而(卡尼阿德斯继续说道),要对你给出另一种类型的例子,以揭示利用火可以从某一结合物中得到某些并非先在地存在于其中的物体,我就得提请你注意。无须使用任何附加剂也可以从许多植物中制得玻璃,我想你绝不会说它先在地存在于植物之中,这种物体只能是在火作用下生成的。关于这一点,我只想再补充一个例子,这就是以某种人工方式处理水银而不加附加剂,你可以从中分离出一种纯净的液体,至少有原重的1/5或1/4,这种液体,一个普通的逍遥学派人士会把它当成是水,而一个庸俗化学家则会毫不迟疑地称之为黏液,而且,我似乎还曾见过或听到过这种说法,说这种液体不能重新还原成汞,所以它不是汞的变体。然而也有相反的说法,有些化学家不承认汞含有任何一种贱组分,无论是土还是水,即便有,其数量也微乎甚微,无法察觉。此外,我认为,既然汞是如此沉重,是同体积的水的重量的12或14倍,那么,要说水银中含有的水分竟有如此之多,相当于利用上述方法从中得到的水分的分量,则难免不通。为了进一步证实上述理由,我愿意补充一段新奇的描述,我有两位足可信赖的朋友,一位是医生,另一位是数学家,他们曾严肃地向我保证过,他们为了一项关于金的哲学工作,需要把汞还原成水,在进行过多次实验之后,他们终于有一次通过反复回流蒸馏将一磅水银还原成了几近于一磅的水,在试验中他们没有添加任何其他物质,只是将汞置于特意设计的容器中,以精心设计的方式施加火作用而已。然而,关于这些实验(卡尼阿德斯指着这次对话的记录者说),我们的这位朋友以后可能会对你给出一份更详尽的记述,无须我在此赘述,因为我现在所谈的这些已足可证明,火既常能分解物体亦常能改变物体,我们运用火有可能从结合物中得到并非先在地存在于其中的物体。另外,我所以确信,没有哪种物体仅仅是由于火的分离作用而非生成作用向我们给出了我们称之为黏液的东西,是因为绝大多数结合物的性质都远不如汞那样稳定,因而更易于变化,汞既稳定且不易变化(对此,我在大约一小时前曾用实验予以说明,而化学家们常常为各种幻象所惑,未明此理),汞尚不能如此,况他物乎?然而,鉴于我即将转而述及,火有着某种效力,可产生新的凝结物,因此,在此我就不再死扣上述理由了。只是我要提请你注意,如果你不怀疑赫尔孟特的论述,你就得相信,三要素既非非人工所能造就之物亦非坚不可摧之物。因为利用他的万能溶媒可以从一些各不相同的物体中产生出其中的某些要素,而且利用这种强有力的溶媒,还可以将这三者都还原成淡而无味的水。

当卡尼阿德斯正要开始陈述他的第三类思考时,埃留提利乌斯觉得在他的第二类思考结论与其本人所认同的关于结合(mistion)的理论之间似有矛盾,并急于想看看他对此会作何解释,因而插话说道,卡尼阿德斯,你对逍遥学派关于元素和结合物的见解处处都甚感不满,照说你也应该反对逍遥学派关于结合方式的概念,但你并未如此,这令人颇为费解,要知道在这一点上,化学家们同意亚里士多德之前的大多数古代哲学家的见解(尽管他们可能从未意识到他们自己是这样做的),而且他们这样做的理由也颇为充分,这促使现代的一些自然主义者和医生采取了下述做法,尽管这些人极不赏识炼金术士的其他观点,但他们仍然站到炼金术士一边,反对一切经院学派所公认的结合观点。(埃留提利乌斯继续说道)或许你会问我这样说的道理何在?我的回答是,无论是现在,还是以后,我都有许多值得坚持的理由,它们一部分出自于塞纳特(Sennertus)和其他学者的著作,一部分出自于我自己的思考。但归结起来,我只想谈以下三四点理由。其中的第一点理由,涉及了这场争论的性质以及结合的原概念,这一概念尽管被经院哲学家们弄得十分复杂难解,但仍不妨将其简述如下。正如其大多数诠释者所述,亚里士多德的确曾在某些地方讲过,他与前人的一个显著区别就在于他认为结合是一种相互渗透,是那些混在一起的元素的完美的融合,所以,结合物没有哪一部分,不管它多么微小,不含有全部的四种元素的每一种元素,或者你不妨说,在结合物的任何一部分里,都谈不上有任何元素存在。我还记得,他曾指责说古人所说的结合是一种极不完善或极为粗糙的结合,因此,倘若元素只是像他们所说的那样混在一起的,亦即仅仅只是混杂,而绝非融合,那么,按照他们的假说,结合物便可能只是人眼之中的结合物,而在一只目光敏锐的山猫看来,情况可能并非如此,山猫视力甚强,可能会分辨出各种元素。反之,古人虽然在判别哪一类物体才是结合物时未能取得一致,但他们却一致认为,在一个复合物中,固然所有的混合元(miscibilia ),亦即有人称之为元素或要素、也有人爱用其他名称来指称的那些东西,都极为紧密地联结在一些相当微小的组成部分里,以致人们觉得该物体的任一可感觉得到的部分都与其余的部分有着相同的性质,且与其整体的性质相同。然而,作为一个个混合元,各种原子或其他无法察觉的物料单元,却在复合物中仍然保持着其自身的性质,只是它们彼此之间已以并列或并置的形式而联合在一起,并构成了一个整体而已。所以,虽然由这种组合所致的结合物无疑可能含有一些新的性质,但是,复合成结合物的各种组分仍然保持着其自身的性质,因此,对这种复合体(compositum )施以破坏作用,则可以促使其各种组分彼此分离开来,而从这些具不同性质的结合物中离解出来的各种微小成分,又可以逐类聚集起来,再次变回火、土、或水,就好像它们未曾碰巧成为某种组合中的组分一样。(埃留提利乌斯继续说道)这可以通过下述例子来予以解释,白线和黑线织成一块布后,整块布既非白色亦非黑色,而是一种混成色,亦即灰色,但织布所用的白线和黑线却仍是老样子,仍是原先的颜色,这一点,拆下来一看便知。(埃留提利乌斯继续说道)我深信,这个例子切中了这场争论的实质,也切中了继亚里士多德之后常常将结合定义为miscibilium alteratorum unio (4) 的那些亚里士多德主义者的要害,而且,刚才所谈的这个例子似乎印证了化学家们的见解,而排斥着他们的论敌的见解,因为就此例所揭示的内容来看,只存在着微粒的并置;而微粒仍保持其各自的本性,并可被分离开来,反之,按照那些乐于把各种元素聚在一起时所生成的东西称之为结合物的亚里士多德主义者的见解,要说混合元的可变化性在于可离解性,则是极不适当的,因为在这类结合物中,无论哪个组分,无论它多么微小,都绝不能说成是火、气、水或土中的任何一种元素。

我实在无法想象,除了我刚才谈过的那种方式,物体怎么可以以其他任何方式混合,至少,我无法理解物体怎么可以按照逍遥学派人士所认同的方式发生混合。亚里士多德曾告诉我们说,如果将一滴酒滴入为数多达数万倍的水中,则这滴酒会由于受制于为数极巨的水而变成水,但这在我而言,实在难以理解。这是因为,既然我们一次加入一滴的结果是酒混入水中之后并变成了水。那么,即便我们在同一数量的水中分一千次滴加,且每次加入许多滴酒,使其数量超过了水的总量,在这种操作下得到的整个液体也仍然应该是水,而不应是一种饱和液(crama ),亦即酒和水的一种混合物。而且,倘若就金属而言也存在着这种现象的话,那么,这岂不是要成为金匠和精炼者们格外珍视的秘诀。因为他们只须将一块金或银熔化,再于其中一粒一粒地铸入铅或锑,经过相当长的一段时间后,就可以将贱金属变成贵金属,且数量随他们安排。另外,既然一品脱酒和一品脱水可混成大约一夸脱的液体,那么,显而易见的是,这两种物体并不像有些人所期望的那样,彼此之间发生了完全渗透,它们仍然保持了其各自的容积,所以,它们不过只是由于混合作用而被分成了一些微小的物团,这些物团正如混在一个粮堆里的小麦、黑麦、大麦以及其他谷物一样,彼此之间只不过有着表面的接触。我们只能说,正如一份小麦与一百份黑麦相混时,在那些小麦粒与为数较多的黑麦粒之间只不过存在着一种位置的并置和表面的接触一样,当一滴酒与大量的水相混时,也只不过存在着位置的并置,亦即酒的微粒与水的微粒依照相应的比例并置在一起。因此,在这一点上,我们倒是应该遵从斯多葛学派的结合概念(亦即σύγΧνσιs 或称混杂),根据这一概念,极小的物体与极大的物体之间也可以相互混合,我认为舍此之外,别无他法可以避免下述荒谬的结论。譬如,倘有一结合物是由一磅水和一万磅土混成的,按照亚里士多德主义者们的说法,在发生混合前有两种元素,而在它们的复合物中,即便是最小的部分也由土和水共同构成的。或许,(埃留提利乌斯说道)在我阐述从结合的特性中所发现的那些证据时,已费去了太多的时间,所以,我只能简单地提及其他的两三条证据。其中第一条证据正是取之于亚里士多德本人,在他看来,结合物的运动起因于其主要元素的性质,譬如,那些以土为主要元素的结合物易于趋向于某些重物的中心。而且,鉴于有许多事例表明,在许多结合物中,元素性质仍然在起着作用,尽管这种作用尚不如在元素本身当中那样显著,以此看来,对于元素仍在起作用的那些物体来说,我们没有道理否认,元素实际上存在于其中。

就上述见解,我还想提出下述不无说服力的证据以作补充,这一得到经验证实和亚里士多德承认的证据是,结合物可再行离解并得到各种混合元,这在植物和动物的化学离解中是显而易见的事情,然而,若非各种混合元在结合物中仍保留着各自的形式,便不可能发生这种现象。须知,按照亚里士多德的看法以及传统的说法,世间万物皆共有同一种基质(common mass),亚里士多德称之为原始物质(meteria prima )。于是,事物的构成以及区别于他物的特征取决于形式而非质料,故说元素不复留存于结合物之中便是指其形式而非指其质料而言的,这并不是说,元素可完完全全地留存于其中。于是,土、水等元素在未共同形成物体之前固然是一些质料成分,但其生成物一旦组成,则可以认为该物体就如同任何元素一样简单。因为按此假说来说,在一切物体中,质料都无疑表现出相同的性质,而且元素的形式则已然遭到了破坏和废弃。

最后,我认为,倘若我们愿意考察化学家们的实验,我们就会发现化学家们的学说比之于逍遥学派人士的宗旨有着显著的优点。譬如,在精炼者们那里,有一种称之为镪水析银法的纯化黄金的方法,他们在这种操作中,取三份银与四分之一份金(这种操作得名于此),通过熔化使之完全熔融,从而使得所生成的金属体有着一些新的性质,可以认为,在此组合作用下,金属体没有哪个可以感觉得到的组分不是由这两种金属共同构成的。然而,如果你将这一混合物投进镪水,那么,银将会在此溶媒之中溶解,而金则会落到装有镪水的瓶底,状若一种灰色或黑色的粉末,此后,这两种物体都可以再次被还原为先前的金属。这表明,尽管这两种金属是通过微小组分而相互混合的,也仍然保持着它们各自的性质。我们还可看到,即便将一份纯银与八到十份,或更多的铅相混后,置于灰吹盘中用火作用也可轻而易举地再次将它们完全分开。在此,我希望你不仅要注意到,在化学分解过程中,存在着各种元素组分之间的分离,而且更要注意到,也有一些结合物会极为大量地产出这种或那种元素或要素,而其他元素或要素则甚少产出。譬如我们知道,松树脂和琥珀可产出很多油和硫,却甚少产出水。与此相反,被公认为完全结合物的酒则只能产出少量的可燃性的精或硫,以及为量更少的土,但却产出大量的黏液或水。倘若每一个粒子,甚至是最小的粒子,都恰如逍遥派人士所设想的那样而与其整体有着相同的性质,其中确实含有土、水、气、火这四种元素的话,便不可能出现上述情形。因此,对于亚里士多德所借重的那一条可说是唯一的辩护理由,亦即,倘若他的见解遭到拒斥,便谈不上有什么真正、完全的结合,有,也不过是由相邻的一些微粒组成的聚集体或堆积体而已,这些堆积体人眼虽然无法分辨,但在一只山猫眼中则不然,它可能不承认,它们彼此性质相同,且与其整体的性质无异,恰好满足完全结合的要求,对此,我要说,他即便不是在采用以命题来证明命题的方式将结合的概念钉死在那些在自然主义者们看来并非结合的必要条件的先决条件上,至少也是在小题大做,咬住某个不成问题的问题来替自己辩解,说到底,他并未提出强有力的证据证明造物主采取了不同于我前面讨论过的那种结合方式的方式,而我却能以强有力的证据证明其反题,在我们所主张的结合中,各种混合元被分成一些微小成分,继而结合在一起,直至为我们的感官所感知。倘有人不同意此即是构成真正的结合的充分条件,那他就不光是要同他的论敌论战了,还非得与造物主论战一番不可。

因此,(埃留提利乌斯继续说道)我对于卡尼阿德斯竟会极力反对化学家们的结合学说感到尤为不解,须知,在此问题上,化学家们是站在他所挚爱的造物主一边,反对着他平素的论敌,亚里士多德。

我(卡尼阿德斯答道)大可不必此刻就去对围绕结合问题展开争论的双方的见解作一番彻底地考察。倘若我别无第三条路可走而必须在亚里士多德和先于亚里士多德的那些哲学家的观点之间作出非此即彼的选择,那么我倒是会觉得后者,也就是化学家们所接受的那种见解,更具有说服力。然而,鉴于我在元素概念这一问题上的答案已然与这两个学派的看法皆不相同,我想我在这里也可以走上一条中间道路,也可以本着对这两种结合概念的任何一种都既非完全赞同、亦非完全反对的态度来对你谈谈我对于结合的看法,当然,我绝不是要武断地断定,在涉及结合的那些现象中找不出这样的例证,它们似乎是在支持着化学家们及其支持者们从古人那里借鉴过来的主张,我只不过是要尽力向你揭示,有一些例证表明,我们可能应该保持上述怀疑,而且,我的第二大类思考并不是没有道理的。

我不妨坦率地对你承认(卡尼阿德斯说道),我一向觉得,亚里士多德所表述的关于结合的学说是不尽如人意的,尤其是对该学说宣称可再行从结合物中分离出四元素感到不满;因为元素既然已不复存在于结合物中,便只能认为所得的元素是生成物而非分离物。在我看来,先于亚里士多德的古代哲学家们以及后来接受了他们的见解的化学家们在谈及这一问题时,即便不会比逍遥学派人士谈得更正确,也会比他们明智得多:他们坚信,存在着有确定数目的一些原初物体(primogeneal body),它们聚在一起时则产生了我们称之为结合物的一切物体,当结合物离解时,它们只是被逐一分开、还原,正好成为未聚在一起时的那些原初物体。然而,即便他们在表述这些东西时能够自圆其说,也不足以令我这个还未曾碰到可令我全盘接受之见解的人心悦诚服,我必须向你申明,我对于结合的本质的看法既不同于亚里士多德主义者的看法,也不同于古代哲学家们和化学家们的看法,如果你允许,我将简要地对你谈谈我现在对于结合的看法,但望你把这看做是假说而非断言。我现在并不打算提出并论证一种完整的关于结合的学说,而谈这些东西,只是想要揭示,有时混在一起的物质确有可能极为紧密地结合起来,以致通常的火操作,亦即化学家们在认定他们自己完成了对结合物的分析时常常引以为据的那些火操作,是不足以对下述说法,亦即认为共同构成了上述结合物的各种混合元在结合物中仍保持着各自的特性。而且在碰到炼金家们用火作用时,无论是同一种组分的所有部分在构造上出现了某种变化,还是出现了不同组分的某些部分之间的联结趋势强于这些混合元中的某一种混合元的所有部分之间的联结趋势的情形,都只会促使这些混合元更易于分离,并复归于未结合前的状态,而很难促使它们改变的说法,提供充足的证据。在他说完这些之后,埃留提利乌斯随即敦促他开始谈他所要谈的东西,并允诺了他刚才的请求。

(卡尼阿德斯继续说道)我认为,在此不必提及那些非正常类型的结合,亦即由匀质物质参与的结合,诸如水与水相混;以及同一种酒从分装的容器倒在一起,所以,总的说来,我所要谈及的结合仅指两种或多种不同种类的物体通过微小组分而互相结合,诸如灰与砂熔化成玻璃,矿物锑与铁形成铁锑(regulus martis ),以及糖溶于酒和水相混所得的混合物。显然,就这一关于结合的一般概念来看,其内涵并非是说,在复合物中各种混合元或组分的那些微小部分都确实保持着它们的性质以及它们之间的区别,因而在火作用下可再行分开。尽管我并不否认,就某些永久物体之间的某些结合而言,重新得到其各种组分是可能实现的;但我并不相信,这就一切结合类型甚至是就绝大多数结合类型而言都能够实现,或者说这是从化学实验和正确的结合概念出发所导出的必然结果。说得更透彻些,这表示我承认,有些物体不但可以相互混合,而且可发生极其牢固的混合,这些物体既不是元素物体,也从未被分离成元素或要素,且可相互混合,刚才提到过的铁加入熔融的矿物锑得到上述的那种熔体即是一种明证。而且这种现象还见诸于金币,金币是在金中或多或少地熔入一些银或铜或同时熔入这两种金属(在我们的造币厂中,它们的用量约占1/12)制成,可长期使用,历久不变。其次,我认为,万物的普遍质料只有一种,众所周知,亚里士多德主义者们将其称为原始物质(无论如何,他们关于这种原始物质的种种看法,我是不能一一赞同的),他们自己承认,这种质料的各部分之间似乎只是在某些性质或特性上或多或少有些差异而已;而它们所形成的种种有形物质正是得名于上述差异,并因此而被归入物体的这种或那种特殊类别。那么,一旦一物体丧失或被剥夺了这些性质,那么,即便还不能说它是非物体的东西,也再不能说是植物、动物、红色物体、绿色物体、甜物体、酸味的物体以及任何类别的物体中的任何一种物体了。在我看来,物体的各个微小组分通常只是通过相互接触和依附而聚在一起,然而,也有极少数的物体,其微小组分是极为紧密地结合在一起的,应将这种紧密结合归之于何种原因,我们尚不清楚,反正当这类物体碰到某种其他物体时,其微小组分或者可能钻入后者的微小组分之间,以此将它们分开;或者可能适于与它们之中的某些微小组分发生较为牢固地结合,而不易与另一些微小组分发生这种结合;至少还有另一种可能,亦即其微小组分可能与所遇物体的微小组分发生极为紧密的结合,以致火,或其他不无效力的化学分析工具,都不能将它们分开。在上述前提下,我当然不会断然否认,可能存在着这样的一些粒子团,其中的粒子十分微小,且是极为紧密地聚集在一起,以致当由这类十分紧密的粒子团所组成的、种类不同的物体发生相互混合时,纵然所形成的复合物可能与这两种组分皆极不相同,但这两种微小的物团或粒子团仍有可能保持着其自身的性质,这样,它们就可能被分离开来,又变成混合前那种物质。譬如,当金和银以某一适当的比例(如采用其他比例,精炼者则会告诉你实验将会失败)熔在一起后,利用镪水可使银溶解,而金则原原本本地留了下来。正如你以前所说,借助于此种方法,可从这种结合物中重新得出先前的那两种金属。然而(卡尼阿德斯继续说道),也存在着另一些粒子团,其中的粒子之间的结合并不那么紧密,以致当它们遇到其他种类的微粒时,则倾向于与这些微粒发生结合,因为它们之间的结合尚不如它们与这些微粒之间的结合那样紧密。在此情形下,两种微粒的结合则会导致它们丧失其原有的形状或大小或运动或其他特性,与此同时,它们被赋予某种确定的性质或本性,其中每个微粒都不再属于它先前所属的类别;而且,这些微粒相互结合可能导致一种新物体的产生,其中的每一个微粒就像未发生混合前的某一类微粒一样,是完全同一的,如果你愿意的话,你也可以说这些微粒是不可分辨的。因为这一凝结物确实有着其自身的特性,而且用火或已知的其他任何分析方法不可能再次将其分解成先前参加混合的那些微粒,而只能将其微粒分解成另一些粒子。(埃留提利乌斯说道 (5) )举出一些实例,可使上述内容变得更易于理解。譬如,你将铜溶于镪水或硝石精中(我不记得我用的是哪一种了,但我觉得这无关紧要),对溶液进行结晶你就可以得到一种很好看的矾。尽管这种由结合作用而形成的矾显然有着先前的任何一种组分所未能有的种种性质,然而硝石精,至少是很大一部分硝石精,在这种复合体中似乎仍可能保持着其先前的性质。因为就进一步的实验情况来看,这种矾的精在蒸馏时是呈红色的雾气逸出的,这种红色的精气味特别难闻,且具酸味,这无疑表明它就是硝石精,而且留下来的金属灰仍是铜,我想你对此不会存疑。然而,如果你将红铅,亦即铅经火煅烧而成的粉末,溶于精制的醋精之中,再对溶液进行结晶,你便可得到一种甜味盐,这种盐不仅与其两种组分皆不相同。而且,其中的那些溶媒成分与那些金属成分之间的结合是那样紧密,就好像那些醋精本身已被破坏掉了似的。因为这种盐的微粒已完全失去了醋精所特有的那种酸味,要知道醋精这种液体之所以被称为醋精,是因为它具有这种酸味;而我们之所以说不能从由醋精和红铅共同形成的这种铅糖 (6) (saccharum saturni )中分离出先前用于处理红铅的酸成分,则是因为这种凝结物尝起来非但一点不酸反倒很甜。而且,当我将与浓醋精相混时可立即吱吱作响的酒精注入这种铅糖时,也并未听到响声,这表明醋中的酸成分即便仍被保留在铅糖中,也很可能已发生了凝结。更重要的是,在对铅糖进行单独蒸馏时,我亲眼观察到一种液体,具强渗透性,但其味道却一点也不酸,其气味以及其他性质也同样不同于醋精。看来,醋精中也有某些成分已被牢固结合在残渣中了,而这种残渣虽有着铅的本性,但却在气味、颜色等方面都不同于红铅 (7) ,这虽然使我联想到了这样一种混合模式,亦即,两种粉末,一兰一黄,其混合物则可能呈绿色,而在高分辨度显微镜下常常发现,其中任何一种粉末都并未丧失其本来的颜色。但是,我也曾发现,将红铅与硇砂以适当比例混合后置于玻璃容器中用火作用,结果它们全部都变成了白色,而红色的微粒分明已遭到了破坏 (8) 。何况你从这种盐中即便分出了那种烧铅(calcined lead) (9) ,你也绝不会相信,这种烧铅就是先前用于与硇砂作用的红铅,因为它并非是以红铅所特有的那种红色粉末形式被分出来的。在此,我还想将下述问题留给大家考虑,这就是,在血液或另一些物体中,那些聚在一起一同构成其中的某一复合物的每一种微粒,是否都像其中的某些仍保持着其各自的本性的微粒一样,仍保持着其各自的本性,果真如此的话,化学家们是否就可以将这样的每一种微粒从这些业已聚在一起构成了具复合物名称的某个物体的微粒中一一分离出来呢?

我倒是听说过,质料有不变性质料(matter immanent )与可变性质料(matter transient )之分,不变性质料在某些经院哲学家的说法中,是指在由它们所形成的事物中仍保持着其自身本性的那些质料成分(在此意义上,可将一所房子中的木材、石块和石灰视为不变性质料),而可变性质料在由它们所形成的事物中则可发生变化,以便接受某种新的形式,且再也不能重新获得其旧形式。在此意义上,赞成这一界划的人们说,乳糜是血液的质料,而血液又是人体的质料,也就是说,乳糜仍然是人体各部分的养料。我还知道,在此意义上人们可能会说,在物质性的要素当中,有一些为一切结合物所共有,诸如亚里士多德的四元素,或化学家们的三要素;而另一些则为此种或彼种物体所特有,譬如,脂和乳清就可以说是乳酯所特有的成分,而且,我并不否认,这些界划可能是不无用处的。但你很容易根据我已谈的以及我将要谈的猜出我是在何种意义上承认了它们的价值,并弄清它们正是在这样的一种意义上有助于我阐明自己的某些观点,或者说它们至少不会与其中的任何一种见解相抵触。

以下,我想作一点补充以贯彻以上所言,鉴于大部分化学家们都相信那些被他们称为哲学家的人们关于其哲人石的断言,所以我不妨告诉他们,虽然当金与铅混在一起后,我们可将铅从金中尽数分离出来,但如用适量的红色金丹(elixir)代替金与铅(saturn)相混,它们则会通过极为牢固地结合而产生出完美的黄金,以致找不出任何已知的、可行的办法将那种渗透性的金丹从这种固定铅中分离出来,这两者共同构成了一种最为经久不变的物体,而铅在这种物体中仿佛已完全失去了那些使之成其为铅的性质,仿佛是在金丹作用下发生嬗变而不仅仅只是与金丹发生了联结。因此,物体通过其微小组分而聚在一起时未必总是保持着其各自的本性,它们所生成的物体在火作用下离解时也未必总是倾向于回复到其先前的形式而不会以任何新的形式呈现出来,因为倘若这一复合体的一种成分的微小组分与另一种成分的那些微小组分之间的结合较同一种成分的微小组分之间的结合更为紧密时,就可能被赋予了某种新的形式。

倘若有人反对说,如不对我所反对的假说加以承认的话,那么,在我所提到的那些例子中,那些混在一起的物体便不会发生某种结合,而只会起到相互破坏的作用并由此解体,也就是说,在这些物体之间根本没有发生混合。对此我将答道,虽然在混合过程中,遭到破坏的只是物质的特性,而这些物质倒是被保留下来了,而且我们虽可勉强同意将它们称为混合元,因为它们在混到一起之前是不同的物体,反之,在它们发生混合之后,我便宁愿将它们称为凝结物或生成物,而不是混合物。另外,虽然以后或许还有人可能提出某种不同的方案,或能对结合这一概念作出更好的解释。但无论如何,只要人们承认我业已谈到过的那些东西的合理性,我便已心满意足,不再作言辞之争了,纵然在我看来,当新旧两种假说相冲突时,突破旧技艺的条条框框而不拒斥新的真理方为明智之举。倘若还有人反对,说我所提出的关于结合的上述见解虽然可用于解释业已复合的物体之间的结合,但却不能用来解释直接发生于种种元素或要素之间的那些结合。那么我将以此作答,首先,比之于化学家们,我是从一个较为全面的视角出发来考虑结合的本质的。无论如何,化学家们无法否认,有许多混合物,而且还是非常牢固的混合物,是由非元素物体混成的。其次,纵然他们可以辩解说,就由那些被称为要素或元素的物体直接构成的那些混合物而论,各种被混在一起的成分在此复合体中可能较完整地保持其自身的性质,因而较容易将其从中分离出来。然而,这类基本物体是否存在尚有存疑,舍此不论,我也看不出何以不能将我在论证一般物体的各种组分的可破坏性时所提出的理由用之于盐、硫或汞,须知现在尚没有发现任何理由足以令我们相信,它们与一般物体有着格外的不同。无论如何,(只要你还记得我当初在谈起结合时曾对你交代过的那些谈话用意)你大概会承认,迄今为止我曾谈到过的这些关于结合的东西,不仅给出了我对于结合的本质的某种粗略的看法(我想以后还会有机会对你表述我在此方面的详细看法),而且对我的后续谈话也不无裨益。

从我们转入对结合问题的考察,已谈得很久了,回顾这一部分谈话,我们虽可根据从一株仅只用水来培养的植物中以及从其他的一些物体中均可得到种种不同的物质这一事实推出,造物主在开始复合出某种物体之时未必总是要用到该物体后来在火作用下可产出的一切各不相同的物体;然而这并不能概括从那些实验中所能推出来的全部结论。因为从这些实验中似乎还可推出某些结论,可摧毁化学学说的另一基础。须知,仅用纯净的水即可产出精、油、盐以及土(正如我们曾见过的那样),这无疑表明,盐和硫皆并非原初的物体和要素,因为纯净的水在植物组织作用下每天都在生成这些东西,而植物组织又是在植物的种子或原种的作用下生长的。倘若我们并未因漫不经心或疏忽大意而时常对造物主的这一显而易见的工作熟视无睹,就不至于对此感到大惊小怪了。这样讲是因为,如果我们注意到三要素皆得名于一些微不足道的性质,就应该由此想到,造物主施加于质料的某些部分上的作用应当能导致更大的变化。须知,如果某物体可在水中迅速溶解,人们即足以据此认为该物体是一种盐。然而在我看来,没有理由否认,造物主可通过对物体的各种组成粒子进行调动和排列,由某种先前不溶于水的物体构成某种含有水成分且可溶于水的物体,这并不比完成仅靠母鸡体温即可完成的孵化过程,亦即由鸡蛋中所含的易于与水相混合的液态物质生成再也不能像先前那些液态物质一样溶于水的、由膜、羽、腱以及其他各个部分所构成的幼体的过程,要难上许多。而且,造物主还能由那种硬而脆的盐生成类似于水的产物,对她来说,这也并不比将蛋液中的易感物质变成鸡仔的骨骼更困难。就上述思考作一番总结固非难事,但这还得等我处理了下述可能会摆在面前的反对意见之后再谈。其实我早已预料到这一反对意见,它无非是说,上面提到的那些例子全都选自于植物和动物,而质料在植物和动物当中都是在种子或类似于种子的东西的造型作用下成形的。因为火的作用与各种活性要素的作用毫无类似之处,火只是对处于其作用范围之内的一切物体均起着破坏作用。对此反对意见,我在此只须作下述简单答复即可,这就是,无论是活性要素,还是其他任何东西在以我曾对你谈过的那些各不相同的方式对质料起着造型作用,有一点是可以确定的,这就是说,在造型要素单独作用下,或是在造型要素与热的共同作用下,或是在其他可引起质料发生重排的动因的作用下,质料均可能会按照新的方式形成一些物体。而我所以要进行这些争辩无非是为了揭示这一可能性。

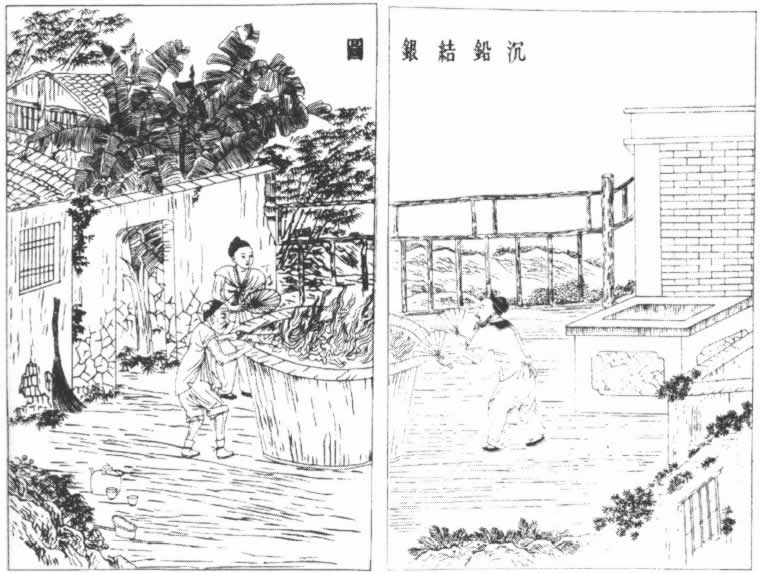

一幅绘于17世纪的图画,画中的中国工匠正用火炉提炼白银。

————————————————————

(1) 希腊文,系指“元素混合物”(mixture of elements)。——译者注。

(2) 拉丁文,指“帕拉塞尔苏斯的循环盐”。——译者注。

(3) 其实际化学过程可能是,含不饱和结构的油在此过程中遭到氧化,致使一部分油变质。——译者注。

(4) 拉丁文,意为“混合元的质变性的融合。”——译者注。

(5) 照上下文看,以下的一些论述应为卡尼阿德斯所述。——译者注。

(6) 铅糖, Pb(OAc)2 ·3H2 O,由红铅(Pb3 O4 )与浓醋酸作用,重结晶其产物,得铅糖。——译者注。

(7) 铅糖受热失水,进而分解成PbO和醋酸酐Ac2 O,后者气味不同于醋酸。而此处的铅质残渣系PbO,故不同于红铅。——译者注。

(8) Pb3 O4 (红铅,橙红至砖红)在NH4 Cl作用下,高价铅还原成二价铅,最终形成PbCl2 白色粉末。——译者注。

(9) 可能指密托僧(PbO的一种),密托僧通常是由铅煅烧制成。——译者注。