第六讲

一、光觉;色觉和明度觉;色彩的分解和混合

视觉(visual sensations)有两种特性——色彩(colour)和明度(brightness)。后者的术语包括黑和白,以及各种不同的灰色阴影。可以分辨的色彩数目是大量的:其数目从未被确定过。但是,一个直接知觉的事实是,自然界中的各种色彩并非都是异质的(heterogeneous),在这种颜色和那种颜色之间存在着大量的中间色彩。如果我们打算把五花八门的整个色彩领域区分一下,并分离出一批色彩,它们与其余的色彩明显的不同,那么,我们可以把“纯”色彩的表列减少到最低程度。红、黄、绿、蓝、黑和白被证明是简单的和最终的几种颜色,是我们可以从自然界的无数不同的图景中提取出来的几种颜色。所有其他可以辨别的色调都是中间色——这一事实经常反映在为它们所取的名称中(紫红色、橘黄色、黄绿色、紫蓝色,等等)。但是,上述六种单色——红、黄、绿、蓝、黑、白是不协调的,它们显示出不同程度的多样性和相似性。我们倾向于认为绿色比黄色更接近于蓝色,并且倾向于认为红色和黄色是十分接近的两种颜色,甚至在中间色蓝绿色和橘黄色不存在时,即无法提供比较时,也是如此。可以认为,这种色彩关系的概念是由于我们对彩虹中色彩序列的知识。但是,从未观察过彩虹的孩子们,即从未以任何程度的注意力观察过彩虹的孩子们,当他们被要求以相似性次序排列蓝色、绿色、红色和黄色这四种单色时,通常将蓝色和绿色联系起来,将红色和黄色联系起来。

关于单色数目有限的假设(根据这一假设,我们可以构想光的其他一切性质也是复合的)是从某些色调(colour-tones)之间获得的主观关系中得以提示的。通过颜料的类似混合结果也可以进一步证实这一点。油漆匠早就知道,将黄和蓝混合可以得到绿色,将蓝和红混合可以得到紫色。这是一种必然的结果,也即以此方式,通过与其他颜色的混合可以产生各种颜色,其本身便是一种复杂的感觉性质,而不是简单的感觉性质。你们知道,在客观的光觉(light-sensation)和主观的光觉之间并不能划分任何界线。如果外界的光线是一种复合体,那么,据认为,与这种外界的光线相对应的感觉也肯定是一种复合体。即使在今天,油漆匠(或画家)仍习惯于把红、蓝、黄、绿、黑和白视为是简单的颜色,通过将它们混合,一切其他的颜色由此而生。

颜色的科学还可以更进一层。颜色不仅在色调上有差异,而且在明度上也有差异,红色看来比黄色更深些,等等。因此,据认为,有可能将所有色彩排列在一个系列之中,系列的两端应当由明度的两个极端构成——黑和白。例如,亚里士多德(Aristotle)教导说,黑和白是光的两种基本特征,而每一种颜色可以从它们的数量变化的混合中获得。

根据直接知觉(direct perception)的观点,该假设的简洁性和普遍性是十分诱人的。当我们一旦使自己信服,自然界中的大多数颜色均来自少量单色的相互混合,而且这些单色本身是彼此之间敏感地联系着的,那么,我们的心灵便不会平静,除非这种现象还原至相反的两极为止。这个相反的两极除了黑和白不可能是别的东西。对于一切真正的颜色而言,它们在明度上处于黑白两种颜色之间的某个位置上,如果它们的明度增加,便趋近白色;如果它们的明度减弱,便趋近黑色。如果一切色彩均产生于两种相反的颜色,那么这两种颜色便是黑和白。

从那时起,亚里士多德关于颜色起源的观点直到近代还一直十分流行。歌德(Goethe)为这一观点辩护,而且他的许多崇拜者也是该观点的热情拥护者。但是,由于牛顿(Newton)的发现,近200年来这一迷信已为科学所破除。牛顿对自己说:如果真的存在单一类型的光和单一类型的色(它们以各种方式相互混合),那么,我们一定能够将任何一种复合颜色的简单成分进行分离和重组。这就意味着整个问题取决于实验的评判,通过实验的评判,问题便可以明确地得到解答。这是因为,直接的知觉具有欺骗性。化学家难道能“看到”物体是由哪些成分组成的吗?当然不能。我们知道,用十分不同的化学组成的物体看上去十分相似。同样的情况难道不会在光的情形中发生吗?难道相似类型的光不会产生不同的混合物,而不同类型的光不会产生相似的混合物吗?因此,牛顿在他周围寻求一种手段来对复合的光进行分析,而且,通过一次愉快的偶发事件,牛顿在棱镜中找到了他所需要的光的折射。

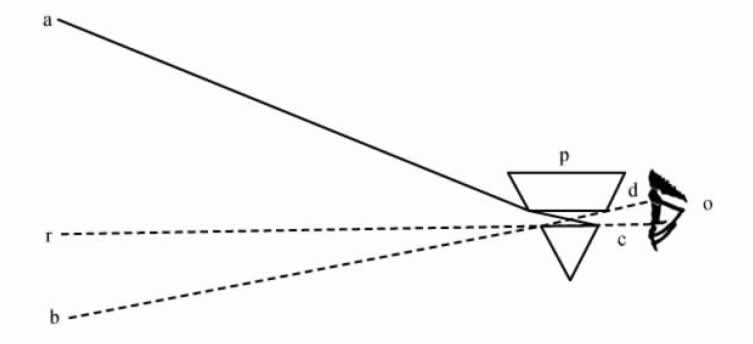

如果我们让来自a的光线穿过棱镜p(该棱镜由玻璃或其他透明物质组成),则光的行进路线不是直线(如果行进路线中没有棱镜便可能是直线),而是偏向一边,我们说是折射了。于是,眼睛o在棱镜后面接收的光似乎不是来自a,而是来自b或b的近邻,光源从a移向了b。此外,光线似乎来自bd方向的那个点并不始终保持不变,它随着光的质量而变化。例如,如果a是一种蓝色光,而该光线被看做似乎来自b,一种红色的a将发出一种光线,这种光线似乎沿着rc的方向运行,r的位置高于b并更接近于a。这使我们看到,不同种类的光在同一棱镜上不是以同样程度折射的,在相似的实验条件下也不是以同样程度折射的。红光比蓝光折射的力量较弱;r比b更接近a。在对不同颜色进行相互比较时,我们发现它们按照折射性而排列成明确的系列。红光折射最少,紫光折射最多。该系列的排列如下:红—黄—绿—蓝—紫。在两种相邻颜色之间插入的色调具有中间程度的折射性。橘黄色处于红色和黄色之间,绿黄色处于黄绿之间,靛蓝处于蓝紫之间。

图8

那么,关于白色是怎么一回事呢?当然,白色是具有最广泛漫射性质的光,它属于日光的漫射性质。如果白色的性质未被一件物体的特定颜色所改变的话,那么它是我们经常见到的光。一束白光通过棱镜是以这样一种方式作用的:接收白光的眼睛在其通路后面找到的却不是白光,而是被区分为一系列颜色。因此,如果a是白光的一个点,从a点发出的白光并不单纯地像单色光那样折射,它的光源从a转向r或b,而且看上去似乎来自一系列排列成垂直线的光源,每一种光源显示一种不同的色彩。紫色位于最底部,接下来是蓝、绿、黄和红。因此,白色的日光不是单一的,而是能分解为大量更为简单的光质(light-qualities)。另一方面,这些光质不可能再进一步分解了。不论我们多么经常地使纯红色或纯黄色通过棱镜,它仍然使其特性保持不变。你们注意到,颜色系列通过白色日光的折射而获得,不论是通过实验手段还是自然的观察——天上的彩虹是由悬浮在大气层中的水粒子折射而成——它包含了生成自然界的各种颜色。将其色调以正确比例混合,我们可以随心所欲地生成任何颜色。实际上,这是不言而喻的,因为地球接收的一切光均来自太阳。因此,不论一个自然物体是反射光线还是吸收光线,倘若它的因果不包含在日光的组成之内,便不会产生任何结果。随着白光强度的减弱,我们逐步到达黑暗,或者黑色。那就是说,黑色非色彩,而是白光明度的最小程度。

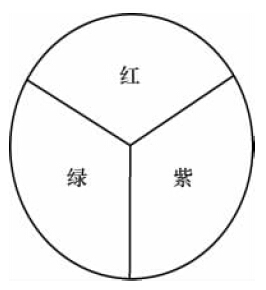

然而,从这种对光的确切分析中得到的事实难以与颜色混合的结果相符合,后者也是通过观察方式获得的。你们都看到,从白色日光的分解中产生的光谱至少含有五种颜色——如果我们用中间色彩进行计算的话,还会有更多的颜色。但是,画家长期以来就已经注意到,颜色的各种可能种类能从三种简单的色调中产生。确实,产生的混合色不会像光谱色彩那般饱和。不过,它们仍然像自然界中产生的大多数颜色那般饱和。这三种颜色——即所谓原色(primary colours)——可以相互混合到这样一种程度,以至于能够产生任何其他的颜色种类。这三种原色,正如我们在前面讲过的那样,是红、黄、蓝。但是,最好以红、绿、紫为例,而且最好不去混合颜料,以便通过棱镜将日光分离出来的一些颜色予以混合,或者让颜色印象彼此相接很紧,以便它们能为感觉所融合。将混合的颜色涂在一只圆盘的各个部分上,该圆盘的顶面像钟面那般快速旋转。这样,便为我们提供了一种完整的统一印象。红、绿、紫三色图9只要以恰当数量加以运用便可产生白色;每种可以辨别的色调与这三种基本色彩彼此之间的特定混合相对应,也与白色的特定混合相对应。白色也可以通过位于棱镜系列中恰当距离之内的两种颜色的混合而获得。这些对子的组成成分一旦合在一起便产生白色,称之为互补色(complementary colours)。例如,绿蓝色是对红色的补充,蓝色是对橘黄色的补充,靛蓝色是对黄色的补充。绿色是唯一纯粹的光谱色,它没有任何补充。为了产生白色,它必须与紫红色相混合,而紫红色是红和紫的组合。当然,这相当于三种原色的混合。

图9

那么,光的分解和综合之间的这种矛盾是如何克服的呢?一般说来,由牛顿本人提出的解释在当时尚未遇到。他说:白光中存在着红光、黄光、绿光、蓝光和紫光的组合,而棱镜则将每种分离的光线孤立起来。但是当我们将不同种类的光粒子组合在一起时,其中的三种光——即红光、黄光和蓝光——足以产生一切现象。你们看到,分解与综合发生了冲突,而物理科学的进展尚未发展到将它们合而为一的程度。

当人们发现牛顿的光学理论不正确时,便采取了通向调和的第一步。牛顿认为光的粒子本身是有色彩的,而光是由太阳连续发射的一种物体,其中包含着各种颜色的多种粒子。这种观点通常招致反对,但是,在法国物理学家菲涅耳(Fresnel)通过实验提出反驳意见之前,牛顿的理论一直未受到挑战。菲涅耳表明,当光与光相遇时,不一定都会导致强度的增加。如果光是一种物质,那么情况肯定这样。可是,事实上,光的强度之减弱像强度的增强一样是一种普遍现象。这些称之为光线“干涉”(interference)的观察雄辩地证明了光不是一种物质而是一种运动(movement)。两种相互交叉的运动既可能导致强度的增加也可能导致强度的减弱。如果两只球以相等力量相向而行并彼此相遇的话,则它们的运动就被抵消;如果它们沿同一方向运行,则它们的运动就加速。如果两种水波相遇,当波峰与波峰相遇时,水波便增强,当波峰与波谷相遇时,水波便减弱或消失。干涉现象表明,当光线与光线彼此相遇时,存在有关的波峰和波谷;光的强度将会在一个连接点上增强,而在另一个连接点上减弱;换言之,我们必须把光视作是一种运动,与水波的运动很相似。如果你向水中投石,你就会使之产生一种波,它向各个方向扩展开去。石块的冲击引起了一种振动,这种振动从流体的一个粒子向另一个粒子传播。光线也由这种振动构成,不过,构成光线的物质比起构成水的物质来要稀薄得多。它是一种物质形式,除了充斥着各种物理物体之间的空间以外,还对各种物理物体——固体、液体和气体进行相互渗透。这种“发光以太”(luminous ether)的粒子置于太阳热气层的振动之中,而它的运动则以每秒186000里的速度从一个粒子传向另一个粒子。当我们的眼睛感受到光的印象时,它不是从遥远的空间深处向眼睛渗透的一种物质,而是一种运动。为了刺激我们的感官,这种运动必须连续穿越把我们与光源隔开的无垠太空。它是与引起光和色彩的各种感觉具有同样形式的物质。因此,感觉上的差异只能意味着“发光以太”的运动差异。对于干涉效应的精确测量使物理学家确定了不同情形中的这种差别,而且,业已发现,色差(colour-differences)有赖于“发光以太”粒子振荡速度的差异。例如,在红光中,这种振荡数大约在每秒钟内400万亿次和500万亿次之间;而在紫光中,则接近800万亿次。所有其他的颜色则处在这两个极端之间。橘黄色500万亿次,绿色600万亿次,蓝色650万亿次,靛蓝则每秒700万亿次;因此,在这些限度内,光谱色构成了一种渐进的系列,振动数增加了差不多400万亿次。值得注意的是,日光除了这些带有色彩的光线以外,还包含其他的振动,它们看不见,而且难以作为光线来感知。有些光线比红光的折射力更弱,而有些光线的折射力比紫光更强。也就是说,它们的振动率比肉眼可以感受到的光或颜色要大些或小些。超越光谱红色一端的不可见光表现为热量;而超越紫色的不可见光则是某些形式的化学活动。

因此,我们可以看到,只有相对来说范围狭窄的以太振动(ether-vibrations)部分具有激起视网膜感觉的力量。整个色调种类包括在这一狭窄范围之内,而振动率的微小变化足以产生色觉的可见差异。

关于光的物理性质的这些简短评论将用来向你们表明,光和颜色并不具有客观现实——也就是说,在我们身外和我们周围并不存在光和颜色——但是,我们是通过这些特性来分辨光的,也分辨了彼此分离的各种颜色,这些特性存在于我们心中,由此产生了我们的色觉和光觉。我们所谓的光和色不过是我们自己对光和色的感觉而已。在我们的身外并不存在感觉系统,只有以太的振动,证明光和色是一种主观现象,标志着心理学迈出了重要一步,也标志着物理知识迈出了重要一步。我们现在知道,对光和颜色现象的完整解释不能单单建立在对光的物理考察上,而且还必须考虑我们感受光的条件。我们再次指出,我们感受到的东西并不是以太振动,而是我们的眼睛和大脑对振动的特定反应。那些无法为肉眼所感知的速度太快或太慢的运动,显然在视觉刺激的名单上被排除掉,其原因仅仅是因为速度问题。但是,客观上它们可能是光,正像任何其他运动一样。

因此,如果我们试图解释光和颜色的现象,那么,甚至纯粹的物理考察将使我们涉及“正在看的主体”(seeing subject)。你们记得,我们已经遇上了矛盾。用棱镜对光进行分解告诉我们一件事情,各种光质的重新组合则告诉我们另一件事情。我们可以从日光中分离出至少五种简单的颜色,还没有把中间色计算在内,而我们却能够通过三种颜色的数量适当地相互混合在自然界产生出各种颜色来(这三种颜色的最佳选择是红、绿、紫)。那么,矛盾从何而来?

很显然,根据我们以上所述,白色和一切可能的颜色都可从三种原色中获得,这并不意味着客观的光线是这三种基本颜色的合成,也不意味着(正如许多生理学家仍然使我们相信的那样)我们的一切主观光觉导源于与这三种原色相应的三种终极感觉。对色彩混合所作的实验结果证明:当这三种客观上简单的振动形式以不同数量混合时,足以在视觉器官里建立起所有那些刺激过程,它们可以由太阳光谱的颜色而引起,也可以由它们的混合物而引起。

如果客观的光可以分解为三种振动方式,那么这三种原色只能在物理学中具有意义。分解成的三种振动方式与三种原色相对应,而且不会再有更多的振动方式了。我们已经看到的情况并非如此。在某种程度上,原色在光振动的无限分级中确实占据了特殊的地位。红和紫位于可见振动率系列的任何一端,而绿色则居于中央。尽管对眼睛受到光刺激的条件进行考察是具有某种重要性的事实,但是,这对客观的光无论如何没有什么关系,光线的振动率远远伸展至这些限度以外的地方,而在这些限度之内,以太光线(ether rays)是可见的。

如果我们能在主观上用直接的感觉将我们所有的光分解成这三种特定的组成成分,则原色只在心理学中具有意义。我们当然能够说,橘黄色是红和黄的混合色,紫色是蓝和红的混合色,如此等等。但是,即便在这些情形里,“介乎两者之间”这个词组也会比“……的混合物”更加正确。无论如何,在我看来,正是我对橘黄和紫色的感觉使得对它们的印象与对红、蓝或黄的感觉一样简单。无可争辩的是:没有人会说,他在黄色中看到了红和绿,或者在白色中看到了红、绿和紫。主观上说,白色如同任何单色那般简单。我们都将倾向于认为,黑色不仅是白色强度的最低程度,而且同时在性质上与此相反。

剩下来只有一种可能。如果三种原色的存在都无法从物理上或心理上得到解释,那么它便一定只能依靠生理条件了。如果我们接受这一原理,即我们主观感觉中的每一种差异与感官的生理刺激过程中的差异相对应,则我们必须假设,在光谱的红、绿、紫三部分中有三种客观的光质,当它们以适当的比例混合时,能够建立起许多生理刺激过程,正如主观上可以分辨的感觉一样多。这些刺激过程中有多少是可能的,我们还不能直接确定,但是,它们必须从可以区别的感觉数目中加以估计,而不是从客观的光刺激(感觉通过这些客观的光刺激而引起)的数目中加以估计。

二、三种原始色彩

这些考虑是简单的,它们还未能像得到普遍赞同的任何东西那样得到认可。在目前关于光觉和色觉性质的理论中,我们经常在物理刺激和生理刺激之间发现一种混淆,而且在后者与其相关的感觉之间发现一种混淆;或者,如果不是这样的话,那么,便会产生光刺激的客观条件导源于感觉中的主观差别这一相反的错误——一种形式上的任意假设和内容上的经验矛盾。

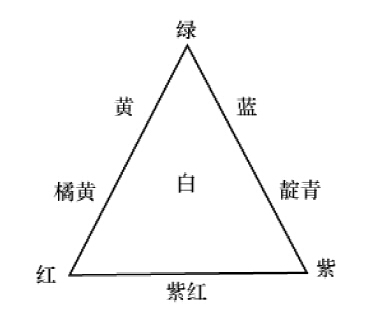

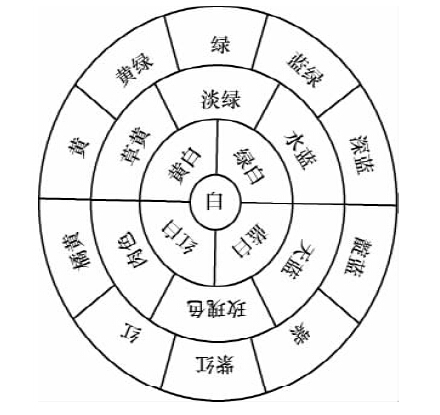

例如,20世纪初英国内科医生和物理学家托马斯·扬(Thomas Young)认为,我们关于光和颜色的一切感觉都是由红、绿和紫这些原始感觉复合而成的。他说,在眼睛中存在三种神经纤维,分别对红光、绿光和紫光相当敏感。我们可以画一个三角形(图10),来描述颜色混合的定律。三角形的三个角由三种原色组成,而中间的光谱色彩则沿着三角形的边排列——例如紫红,介于红与紫之间,紫红便是由红和紫两色构成的——白色则占据三角形面积的中央。根据扬的看法,这样的三角形将能同样表述视觉的条件和视觉刺激的条件。例如,橘黄和黄色将引起对红和绿两种颜色敏感的神经纤维兴奋,橘黄色中红色占优势,黄色中绿色占优势,而白色的感觉是由所有三种神经纤维以差不多同等强度的兴奋引起的。也就是说,白色的感觉仅仅是红、绿、紫三种感觉的混合。另一方面,如果原色中有一种或两种颜色在混合色中占优势,那么稍带白色的印象就会产生。因此,这些稍带白色的色调可以写在位于三角形图形中央(写“白”字的地方)和边侧之间的某处。

图10

托马斯·扬认为,他本人关于三种基本感觉的假设只不过是一种临时性的假设,这种假设对于色彩混合现象的解释尤其有用。但是,近代许多生理学家和物理学家根据色盲的事实把这种视觉器官的假设结构想象为必然的结果,从而使这种假设成为肯定的东西。一般说来,色盲并不意味着看不见颜色,而是意味着对某几种特定颜色不敏感。如果色盲是先天的,那么色盲患者就不会意识到自己的缺陷,因为它仅仅存在于几种特定色彩的混淆之中——例如红和绿——对于这两种颜色,正常的眼睛是可以分辨得很清楚的。实验表明,在大多数情形里,色盲是红色盲,尽管绿色盲也会发生。但是,红和绿是基色(fundamental colours),因此,看来我们好似在这些现象中证实了托马斯·扬的理论。你们看到,眼睛的条件根据托马斯·扬的理论很容易得到解释。我们只不过把这三组神经纤维之一或者正常眼睛的终端器官之一看做是缺乏的或不起作用的:在红色盲中,是对红光敏感神经纤维或眼睛的终端器官;在绿色盲中,则是对绿光敏感的神经纤维或眼睛的终端器官。

然而,这个证据并不像人们通常认为的那样普遍。如果我们认为色盲的唯一形式是“红”色盲和“绿”色盲,那么,我们可能有必要做出推论,即正常的视网膜中的特定部分对红光和绿光特别敏感,而这些敏感部分,由于某种未知的原因,在有缺陷的器官中不是缺失便是不敏感。但是,我们不会找到哪怕是一点点根据去假设对黄色的感觉是红色和绿色感觉的混合,或者黄光的刺激仅仅意味着对红光和绿光敏感的要素的刺激。第一个假设被感觉的特性否定了,因为黄色在性质上既与红色不同,也与绿色不同,而且表现不出这两种颜色混合的任何迹象。对于第二个假设,我们也几乎可以认为是不可能的,除非我们意欲完全放弃这个原理(它迄今为止对我们是如此有用)——这个原理便是生理刺激的差异与感觉的差异相平行。但是,除此以外,我们关于色盲现象的知识的进展已经提示了一些事实,这些事实与托马斯·扬的假设是势不两立的。首先,业已发现,“红”、“绿”色盲尽管是最普遍的两种色盲,但也不是唯一的色盲或异常的颜色感受性类型。人们已经知道了对光谱中其他光线不敏感或感受性减弱的一些病例,尤其是对黄光和蓝光不敏感或感受性减弱的一些病例。其次,人们也已经观察到一种单眼色盲的现象。现在,关于扬的假设,白色在这里必须由双目的不同原始感觉所组成。例如,在单眼的红色盲中,一定会产生这样的现象,即在正常的一只眼睛中是红、绿和紫的混合,而在红色盲的那只单眼中,便只有绿和紫两种颜色了。因此,同样的白光将由两只眼睛不同地感受到,对正常的一只眼睛来说是白色的东西,对另一只眼睛(由于该眼是红色盲)则毫无红色感觉,仅产生一点略呈绿色的感觉。可是,实际上却并非如此,两只眼睛都感知了同样的白色。第三,也是最后一点,我们有全色盲的例子。这种情况一般由于眼疾而产生,而且通常限于一侧视网膜,或者甚至是视网膜的若干部分。全色盲对黑和白,以及中间的灰色仍能感知,但是,却无任何类型的色觉迹象可循。一幅图画看起来像一张素描。尽管可以清楚地分辨光亮和阴影,但是颜色的知觉则是绝对没有的。如果每一种光觉都是三种原色混合的结果,那么显然这样一种情况就决不会产生。除非对明度的感觉和色彩的感觉与视觉器官中的不同过程相关,以及在某些情况下与视觉器官中可分离的、兴奋的过程相关,否则全色盲是不可能存在的。这里,我们有了关于我们原理有效性的新颖证明,也即生理刺激过程的差别与感觉的差别平行。这是因为,白色不受各种颜色制约而独立存在的事实,根据它在感觉中其性质的独立性,以前就已经被推论出来了。

三、达·芬奇的四种基本色彩

当然,这些事实反驳了扬的理论。而且,人们在近代已经作过尝试,用另一种理论去取代它。为此目的,达·芬奇(Leonardo da Vinci)的观点就再次流行起来——达·芬奇这一名字在科学史上同在艺术史上一样有名。达·芬奇认为有四种颜色具有头等的重要性,他称之为主色(principal colours),并把其他颜色看做中间色或混合物。这些主色就是红、黄、绿、蓝。对这四种主色而言,还必须加上黑和白。根据这六种获得的基色,根据它们以不同数量的相互混合,可以使我们产生一切光觉和色觉。例如,橘黄色是红黄两色混合所产生的直接感觉,紫色则是红色和蓝色的混合物。

达·芬奇的观点完全以我们感觉的主观特征为基础。如果不准备在达·芬奇的观点上再嫁接一些进一步的假设,以便对光刺激和颜色混合的客观定律做出解释,那么达·芬奇的观点便可能已经站稳了脚跟,而且对该问题的心理学表述也不是没有兴趣的。但是,据假设,在每一对主色之间存在一种“对抗性”(antagonism),这种对抗性与白和黑相似。对抗性颜色被如此界定:当颜色混合时会相互抵消,只剩下明度感觉,这种明度感觉伴随着每一种色觉,而不管其性质如何。在这个意义上说,红与绿、蓝与黄被认为是对抗性的。为了使这一理论的主导思想更加明确,据假设,在视网膜中混合了三种不同类型的感觉物质,在每一种物质中,可以建立两种对立过程,方式上与组成代谢(anabolism)或者同化作用(assimilation)相对应,也与分解代谢(catabolism)或者异化作用(dissimilation)相对应,这些过程在有机的自然界普遍存在。

为了简便的缘故,我们将把这些过程分为a和d,并把这三种物质,按照它们作为中介的感觉,称为黑白、红绿和蓝黄。这样一来,假设便是:在黑白物质中,黑色的感觉是由于过程a,白色的感觉是由于过程d;至于在红绿物质中,红色的感觉是由于过程a,绿色的感觉是由于过程d,反之亦然;对于蓝黄色也是类似的情况。不过,对彩色物质的每种刺激均涉及黑白的刺激。结果,便出现这样的情况,如果一种彩色物质或两种彩色物质的过程a和过程d相互抵消,那么,我们仍然会感受到明度。

该理论已经起到良好的作用,这是无可否认的。自从亚里士多德和歌德的陈旧色彩理论在科学中遭到拒绝以来,这个理论第一次引起人们注意这样的事实,即白光在感觉中像任何单色光一样是简单的,黑与白不仅被认为是单色的不同强度,而且还是质的对立,后者尤为主要。然而,在其他一切方面,它仅仅是一种武断假设的任意结合,甚至“对抗性”颜色和黑白对子之间的类比也无法维持。当我们将黑白两色混合时,我们得到灰色,而灰色是作为介于这两种极端颜色之间的一种中间色被直接感知的。但是,当我们将红和绿相混合,或者将蓝和黄相混合,就得不到任何混合物,而只有在感觉中相互干扰。剩下来的唯一东西是白色,白色是一开始便存在的,除非这些颜色对它来说太强烈。再者,由混合定律来表明的原色,也必须适应于达·芬奇的主色,那是不容易的。我们被迫改变颜色的名称,以适应我们的理论。因为对抗的颜色并不是我们通常所称的纯红或纯绿,纯黄或纯蓝。如果我们准备获得互补,那么,红色便必须染成紫红色,蓝色便必须染成靛蓝色——换言之,这两种主色都与相当数量的紫色混合了。最后一点,该理论的必然结果是,如果不消除或减少对抗颜色中某个对子两种颜色的敏感性,那么就不会有部分的色盲。因为它只能把这种影响解释为两种颜色物质之一某种缺陷的结果,那就是说,我们应当发现红绿色盲和蓝黄色盲,而不是其他形式。实际上,红色盲可以在没有绿色的情况下发生,而绿色盲则可以在没有红色的情况下发生,这是无疑的。

但是,不仅对抗的颜色对子的假设在每一点上与事实相悖,而且它的心理学基础也特别值得质疑。你们看到,四种主色——红、黄、绿和蓝——是唯一简单的感觉,所有其他的颜色则作为感觉中的复合物被直接提供。那么,对这种断言究竟有什么支持的东西呢?很清楚,首先,当我们一旦把这四种颜色认作基本的感觉时,其他的颜色便十分容易地作为主观的中介颜色而一一就位;其次,这四种颜色的名称迄今为止是最古老的名称,其他的名称则具有一些现代的证据。现在,这些事实中的第一个事实只有依据第二个事实才具有重要性。如果语言一开始就包含了专门名称,譬如说,用橘子和紫罗兰这样的称呼来代替红色和黄色,那么,我们便应当倾向于把后者看做是中间色,这是十分可能的。因此,每件事情都有赖于返回到下述问题上去的答案:为什么这四种特定的“主”色首先接受了明确的颜色名称?

从目前正在考虑的这一理论观点来看,原因只能从感觉的直接事实中间去寻找,这是肯定无疑的;红和黄仅仅作为简单印象被提供,而橘黄色则作为复合印象被提供。那就是说,语言开始时仅仅偏爱为感觉中简单的东西命名。现在看来,这种观点显然从一种错误的假设发展而成,这种错误的假设涉及语言中词语符号(word-symbols)的起源。首先,认为一个独立的词语必须为每一个性质上简单的感觉而存在,这是不正确的。有些语言学家已经将注意力集中在下面的事实:“红色”这个显著可辨的名词出现得比“蓝色”这个名词更早。在古代文学中——例如,在荷马(Homer)的作品中——关于天空蓝色的表达也可以用于任何一种黑暗或灰色的物体。由此情况得出的结论表明,荷马时代的希腊人还没有感觉到蓝色。也就是说,在这相对短暂的时期里,人类的色觉已经经历了相当大的发展。这个结论缺乏诱惑性,因而难以被我们所接受。语言并不区分感觉予以区分的每样东西,语言本身包含了为那些印象创造专门术语,而印象的分辨对于思维的表述和人际的交流是必要的。我们能否假设只有从牛顿时代起人类才能区分橘色和黄色或者靛蓝和天蓝呢?肯定不是。这些色调的新名词仅仅在它们需要用于视觉目的或技术目的时才开始被使用。为了保证双倍的肯定,最近已有证据表明,在各种野蛮民族中,色觉的分级与我们自己的分级并无差异。

与此同时,这四种基本颜色确实在某种意义上构成了特殊情形。无论何时,当不同的颜色名称发生时,它们最终还原为这四种颜色。结果,对于假设它们原始的感觉偏爱来说,显示了某种原因。然而,该定律甚至在这里仍坚持认为,语言并不因为感觉可能具有的任何主观特征而为感觉命名。相反,语言仅仅涉及感觉的客观意义。因此,无论何时,当我们追溯一个颜色名称至它的原始意义时,我们发现它标志着某种外部物体,通过该物体,色觉得以发生。橘黄色、靛蓝色和紫色是根据水果的颜色、染料的颜色和花朵的颜色来命名的。现在,根据这一原理,人类第一批命名的是哪些颜色呢?我们可以肯定,人类第一批命名的颜色一定是那些引起他们强烈感情的颜色,或者是他们环境中最普遍涉及的自然物体的那些颜色:例如,血液的红色,蔬菜的绿色和天空的蓝色等。至于贫瘠的土地、阳光、月光和星光,看起来呈黄色而不是白色。所以,对我们来说,没有必要在寻找四种主色起源的过程中掉进无底的理论深渊,并且假设一种不依赖于任何印象的感觉。当然,这些色彩印象由于经常重复或者由于某种其他原因而在意识面前要比其他印象更显著地呈现,它们必定获得某种利益,不仅在语言表述方面,而且在感觉本身都获得某种利益,致使其他的一切感觉都得参照它们来做出安排。如果一旦红和黄被提供了,橘黄只能被看做一种中间色。紫红色和紫色以同样的方式在蓝和红之间各就各位。由于从颜色到颜色存在一种连续的过渡,因此当感觉的范围受到严格限制时,这四种主色足以能对所有可能的颜色等级进行永久的安排。如果占支配地位的印象(它们当即决定颜色的排列和颜色的命名)是橘黄、黄绿、绿蓝和紫色,而不是红、黄、绿和蓝,那么我们将毫无疑问地将红色感觉成紫色和橘黄之间的中间色,将绿色感觉成位于黄绿和绿蓝之间的一种色彩。当你们将这些颜色中的任何一种颜色从光谱中分离出来,然后扪心自问它所引发的印象是否具有绝对的简单性印象时,如果你一旦从这些关系中进行提取,则它已经通过该颜色系统的习惯排列而与其他颜色一起被带入这些关系中去了。

四、光觉理论

主色将其显突性并不归于感觉本身的性质,而是归于外部环境,也即与感觉性质没有任何关系的外部环境。从主观上讲,每一种色彩印象都是一种简单的性质,与其最近的“毗邻”很相似,但是,这种相似是由于颜色系列中色彩连续性的缘故。这一连续性的事实把我们引向另一个论点,对于这种论点,上述讨论过的两种色彩理论完全不予考虑——这个论点便是光谱上两种终极颜色彼此之间的关系。红色与紫色在所有色觉中并非是最为不同的,正如它们在色谱上的空间位置可能使我们所期望的那样;恰恰相反,它们像任何两种颜色可能相似的那样十分相似。这里,色觉和明度觉再次表现对立。在一种情形里,振动率的最大差异产生类似的主观结果;而在另一种情形里,光强的两个极端与感觉的对立性质(黑与白)相对应,整个系列的明度觉以连续的渐进方式排列在黑与白之间。现在,不论我们采纳哪种假设,我们公正对待所有这些感觉特性,除了考虑颜色混合的定律以外。记住这一点,我们便得出了类似于下述理论的东西。

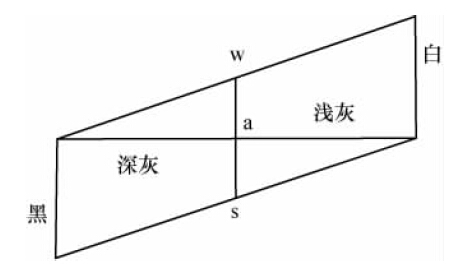

图11

我们可以假设,每一种视网膜的光刺激是由两种独立的成分组合而成的——一种是色彩刺激,另一种是明度刺激。明度刺激或者说“非色彩”(achromatic)刺激可以通过自身而发生。当发生这种情况时,我们便感觉到黑、白或灰色。颜色刺激或者说“色彩”刺激始终意指非色彩的呈现。当这种情况发生时,根据相伴随的非色彩过程的强度,我们感觉到饱和的(saturated)或白色的色彩。后者的这些差异,我们可以认为最终是由光的强度的客观差异决定的。它始终由两种性质上对立的部分过程(part-process)组成,一种过程是由光相伴随的刺激,并且与白色感觉相对应;另一种过程则伴随着刺激以后视网膜的复原(recuperation),并且与黑色的感觉相对应。你们可以观察到,这种复原的部分过程,不仅在视觉器官完全不受刺激支配时存在着,而且还伴随着更为适度的刺激,如同在分解化学化合物的复原方面受到刺激的物质的反应一样。在刺激十分微弱的情况下,它的强度甚至可以超过其他部分过程的强度——也即刺激的强度。我们可以用一根直线来描述明度感觉的系统,直线终止于黑与白两端,并且深灰、灰和浅灰的各种阴影沿着直线的长度排列,也即以它们多种多样的但完全连续的分级排列着,正如图11所示的直线那样。对立的过程由垂直线表示,刺激过程的强度由上升的垂直线的长度表示,而复原过程的强度则由下降的垂直线的长度表示。在绝对黑色的地方,刺激值必须被视作是零,这时复原则处于其最大值;在最明亮的白色处,复原处于最小值,而刺激位于最大值。每一种中间的明度觉含有两种过程的混合。例如,与一种中间的灰色相对应的整个生理过程,是由一种aw量值的刺激和as程度的复原组成的。这两过程并不彼此抵消,而是相互混合,结果灰色的感觉是黑白两色之间的中间色,且与两者的关系相等。

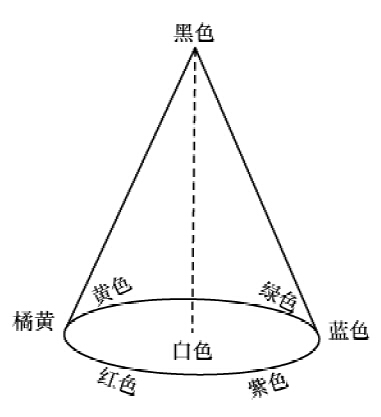

如果我们试图在色觉的主观特征基础上为色觉构筑一个类似的几何图解,那么我们必须以曲线取代直线,它的两端必须近似,以表示红色和紫色的主观相似性。我们可以选择一个圆圈,作为所要求的描述的最简单的线条。于是,如图12所示,所有的饱和色(saturated colours)可以沿着圆的周边进行排列。但是,由于太阳光谱的颜色在红和紫中间留下一个空缺,因此我们必须通过引进紫红色来填补这个空缺。紫红色是由红与紫的混合而获得的,它浓淡不同地存在于这两种颜色之间。色彩的刺激过程,根据感觉和生理刺激平行的原理,必须被认作是周而复始的或周期性的。由最为快速的振动在视网膜里建立起来的过程,肯定与由最缓慢的振动产生的过程十分相似。你们可以在八音度(octave)中找到类比性。尽管基音(ground-tone)比半音标尺(chromatic scale)上的任何其他音调离八音度更远,然而,这两种音却比其他任何两种音在乐音特性中关系更接近。确实,这可能不仅仅是一种类比。八音度的振动率是基音的两倍,在光谱的极端紫色的一端,光线的振动率则近似于红光振动率的两倍。与此同时,由于光的条件和声音刺激的条件在其他一些方面是如此不同,以至于偶尔想去发现中间色的系列中是否有音调标尺的基本音程——五音,四音,2/3音,等等——的物理相关和感觉相关,结果在每种情形里均告失败。

图12

颜色和音调之间的巨大差别(正是由于这种差别,阻止了任何一种这样的试图获得成功),可以在光和声波之混合的不同效应中十分清楚地看到。当我们将声波混合时,我们获得一种复合感觉,它由许多同时可辨的要素组成,正如它包含连续可辨的音调一样。但是,当我们将光波混合时,我们则总是获得一种简单的感觉。白色(由太阳光谱的所有光线构成)如同任何颜色一样简单,它只包含一种单一的波形式。

光觉的这些特征把我们引向两个具有普遍重要性的事实,它们必须由那些与终极的光谱颜色的主观相似性相等的色彩刺激理论加以考虑。首先,可能有两种相邻颜色的混合替代了任何一种单色(它存在于这两种相邻的颜色之间)。例如,我们可以从红与黄的混合中获得橘黄,从橘黄和黄绿的混合中获得黄色,从黄绿和绿蓝的混合中获得纯绿等。其次,以正确比例相混的主观上相对的任何一种颜色为我们提供了白色感觉,这两种颜色是互补的颜色。第一个事实表明,视网膜的刺激过程不是连续的,而是分级的(graduated)。对于任何一种特定振动速度的等级运作来说,可以被两个距离它不远的其他等级的相互补充活动来取代,其中一个速度较小,另一个速度较大,两者结合起来产生中间的结果。第二个事实,像彩色线条周期发生的过程一样,证明颜色刺激是一个循环过程,从这个意义上说,它的每种形式与一种相对的形式相关。结果,当这两种刺激同时发生时,它们相互抵消,只在感觉中留下相伴的非彩色的刺激。我们可以在图解中(图12)将这种情况表述出来,也即在圆的周围将颜色作这样的安排,以便使每一种互补的对子彼此之间直接相对立,而且可以用一根穿过图解中心的直线把它们联结起来。在圆的中央,我们放进白色,并在中央部分和圆周之间的区域写上白色的色调,正如它们从完全的饱和状态逐渐向无色或明度方向改变一样。

图13

我们视觉中的一切简单颜色都包含在这幅图中了,但是也有例外,首先是黑色和处于黑色与白色之间的中间色灰色,其次,是黑色或灰色——棕色、橄榄绿等等。如果我们把颜色和明图13度的这些深色部分引入图解,我们便必须首先在圆圈中央(白色)画一根垂线(参见图12),沿垂线长度排列非色彩感觉的系列,然后填入深色系列,以及它们与灰色或黑色之间的中间色,地点在围绕明度感觉的那根垂直线周围不同高度的同心圆上面(参见图13)。这样一来我们便得到了一个圆锥体,它具有圆形的底部,圆锥体的顶点与黑色相对应,圆锥体的底部中央与白色相对应,而底部的周围则与各种饱和色相对应。同时,所有其他的颜色分布在四周并穿过圆锥体,它们的确切位置是根据这些基色的固定位置来决定的。