- 第八讲 情绪(Ⅱ)"> 第八讲 情绪(Ⅱ)

- 在试图消除恐惧反应时所采用的不同方法

- 言语组织的方法"> 言语组织的方法

- 频繁运用刺激的方法

- 引进社会因素的方法

- 重建条件反射或无条件反射的方法

- 导致儿童情绪性条件反射的家庭因素

- 哪些情境使孩子啼哭?

- 哪些因素使孩子们发笑?

- 我们该不该养成儿童的消极反应?"> 我们该不该养成儿童的消极反应?

- 在建立消极反应中使用体罚

- 目前对犯罪的惩罚方式是欧洲中世纪的遗风

- 树立消极反应和预防自杀

- 内在的情绪行为的最重要的形式是什么?

- 哪些情境引起妒忌行为?"> 哪些情境引起妒忌行为?

- 反应是什么?

- 对父亲或母亲的妒忌形式何时出现?

- 当一名儿童面对他的弟弟时妒忌会不会发生?"> 当一名儿童面对他的弟弟时妒忌会不会发生?

- 研究成人情绪行为的实验方法

- 词语反应方法"> 词语反应方法

- 小 结

第八讲 情绪(Ⅱ)

关于我们如何习得、迁移和失去

我们情绪生活的进一步实验和观察

我们的情绪生活像我们的其他一系列习性一样成长和发展。但是,我们曾经养成的情绪习惯是否会遭受废弃?它们是不是像我们的手势习惯和语言习惯一样随着年龄的增长而被拋弃或戒除?直到前不久,我们还没有事实来指导我们回答这些问题。现在,我们可以回答其中一些问题了。

老年时的华生。

我们如何习得新的情绪?

我们如何失去旧的情绪?

引言:我在上一讲中所讨论的实验是在1920年完成的。直到1923年秋天,我没有从事更进一步的实验。既然情绪反应(emotional responses)能够在准备好的条件下建立,那么我们就十分想知道它们是否可以被破坏。如果可以的话,该用什么方法。我们对已经建立了条件反射的幼儿阿尔伯特没有再做进一步的测试,因为不久他就被城外的一户人家收养了。就在这个时候,我在约翰・霍普金斯(Johns Hopkins)的工作中断了。

进一步的实验停顿下来了,直到1923年的秋天。当时劳拉・斯皮尔曼・洛克菲勒纪念馆(Laura Spearman Rockefeller Memorial)给了教育学院的教育研究所(Institute of Educational Research of Teacher’s College)一笔奖金,其中部分用于继续进行儿童情绪生活的研究。我们找到了研究的地方——赫克希尔基金会(Heckscher Foundation)。那儿大约有70名年龄在3个月到7岁的儿童。对我们的实验来说,它并非一个理想的场所,因为该基金会不允许完全控制这些孩子,而且由于这种或那种无法避免的传染病,我们的研究经常不得不停下来。尽管存在这些障碍,我们还是做了许多工作。作为顾问,我花了许多时间帮助设计实验,玛丽・科佛・琼斯(Mary Cavez Jones)小姐主持了所有的实验,并写下了所有的结果。 [1]

在本讲中我想给你们叙述一下这项研究。

在试图消除恐惧反应时所采用的不同方法

确定儿童的条件性恐惧反应:把许多不同年龄的儿童置于一组能引起恐惧反应的情境(situations)之中。正如我们已经提到过的那样,在家里抚养的孩子表现出恐惧反应。我们完全有理由相信这些反应是条件化的。通过让每个个体经历这些情境,我们不仅能够找到儿童最明显的条件性恐惧反应(conditioned fear reactions),而且能够找到引起那些反应的物体(和一般的情境)。

我们是在不利的条件下从事研究的。我们不知道儿童恐惧反应的遗传史。因此,我们不知道一个特定的恐惧反应是直接被条件化的还是仅仅是迁移(transferred)。这是一种不利条件——是我们研究中尤为艰难的一部分,我将在后面介绍。

通过废除(disuse)来消除恐惧反应:当我们确定了一个儿童的恐惧反应和引起恐惧反应的刺激,接着我们就试图去消除它。

一般的假设是,长时间的刺激消除会使儿童或成人“忘记他的恐惧”。我们都听说过这样的话:“让他远离它,他就会不想它,他会忘记所有的一切。”实验室测试证明了这一方法的有效性。我引用了琼斯夫人的实验室记录:

案例1——罗斯(D. Rose),21个月。

一般情境:与其他孩子一起坐在游戏围栏里,没有人表现出特殊的恐惧。一只兔子从屏障后出来。

1月19日。看到兔子,罗斯大哭,当实验者拿起兔子时,哭声减弱;当兔子重新被放到地板上时,又哭了。当兔子被拿走后,她安静下来,拿了一块饼干,重新回到她的积木上去了。

2月5日。2个星期以后,这一情境重新出现。看到兔子时,她又哭又发抖。实验者坐在兔子和罗斯之间的地板上。她继续哭了几分钟。实验者试图用玩具转移她的注意力。她最终停止了哭泣,但是继续看着兔子,并不想去玩。

案例8——博比(G. Bobby),30个月。

12月6日。当一只关在笼子里的老鼠出现时,博比表现出轻微的恐惧反应。他与老鼠保持一定的距离,从远处看着它,往后退并哭了。接下来的3天训练使博比达到这种程度:能容忍老鼠,与老鼠在一个围栏中游戏,并去触摸它,而没有表现出恐惧。之后,不用老鼠对他进行刺激。

1月30日。在几乎2个月没有经历特殊的刺激以后,博比再次被带进实验室。当他在围栏里玩耍时,实验者拿着一只老鼠出现了。博比跳了起来,跑出围栏,并不断哭泣。于是,老鼠重新被放入箱子。博比奔向实验者,抓着她的手,表现出明显的被惊扰的反应。

案例33——埃莉诺(J. Eleanor),21个月。

1月17日。当她在围栏中玩耍时,实验者手拿一只青蛙从她背后出现。她看着它,走近它,最后去触摸它。青蛙跳起来,她倒退。后来,每当青蛙出现时,她总是摇着头,猛烈地推开实验者的手。

3月26日。在2个月未跟青蛙接触以后,埃莉诺又被带入实验室。青蛙出现,并跳将起来。她往后退,跑出围栏并且哭了起来。

这些测验和许多其他类似的测验使我们相信,消除情绪干扰的方法并非通常假设的那么有效。不管怎样,应当承认,测验没有持续足够长的时间以产生完整的证据。

言语组织的方法

赫克希尔基金会里的大多数被试的年龄在4岁以下,用言语来组织儿童对引起恐惧反应的物体进行反应的可能性很有限。自然,只有当儿童具有一定范围的语言组织时,才能使用这一方法。然而,有一个令人满意的被试——简(E. Jean),一个5岁的女孩。我们发现她能够很好地组织言语,就让她在进一步的实验中充当被试。当兔子乍一出现时,她表现出明显的恐惧反应。有一段时间,兔子不再出现,但是,实验者每天花10分钟时间对她进行有关兔子话题的交谈。实验者运用诸如《兔子彼得》(Peter Rabbit)的连环画、兔子玩具、塑料兔子模型等手段,讲了关于兔子的小故事。在讲故事期间,她会说“你的兔子在哪儿呢?”或“给我看兔子”,并且有一次她说,“我摸过你的兔子,抚摸它,没有哭”(这不是真的)。一个星期的言语组织(verbal organization)结束后,兔子再次出现,她的反应与第一次遇见兔子时期反应是一样的。她从她的游戏中跳起来并往后退。如果哄哄她,如果实验者拿着兔子,她会去触摸兔子;但是当兔子被放在地上时,她就哭叫,“放远一点——拿走”。如果言语组织不与动作的或内脏 的顺应(manual or visceral adjustments)相联结的话,那么它在消除女孩子的恐惧反应方面便没有多大效果。

频繁运用刺激的方法

采用这种方法的实验没有进一步扩展,结果也不是非常有希望的。运用这种方法所设计的程序是让动物每天多次引起儿童的恐惧反应。在一些案例中,没有真正的消极反应(negative responses),这是所记录的表明提高的仅有形式——使用这种方法未见产生积极的反应(positive reac-tions)。在某些案例中,与其说是一种累积效应(summation effect),还不如说是一种顺应(adjustment)。

引进社会因素的方法

我们许多人是在学校和操场上相识的。这类情形常见于孩子的群体。如果一个孩子表现出对某一物体的恐惧,而他所处的群体却没有表现出恐惧的话,那么这个表现出恐惧的孩子可能会成为替罪羊(scape-goat),并被称做“胆小鬼”。我们将在一些儿童中使用这个社会因素,这里介绍一个案例:

案例41——阿瑟(G. Arthur),4岁。

阿瑟看见装在鱼缸里的青蛙,当时周围没有其他的孩子。他哭了,说“它们咬”,并从游戏围栏中跑出来。后来,他被带进房里,与其他4个男孩在一起;他摇晃着对着鱼缸,并把和他在一起的其他人往前推。当他的伙伴中有一个小孩拿起一只青蛙,举着,并转向他时,他尖叫着并逃走,这时他就被追逐和取笑。但是,很显然,在这个特殊的场合,恐惧并没有减少。

对消除恐惧来说,这也许是最不安全的方法。儿童不仅会对动物产生恐惧,而且还会对整个社会产生消极的反应。

运用适度的社会方法(milder social methods),通常称做社会模仿(so-cial imitation),会得到较好的结果。这里我引用琼斯夫人的两个案例:

案例8——博比(D. Bobby),30个月。

博比与玛丽和劳雷尔一起在围栏中玩。实验者把兔子放在笼子中并拿了进来,博比哭叫“不,不”,并要求实验者将它拿走。但另外2个女孩却飞快地奔过来,看着兔子并兴奋地谈论。博比来了兴致,说“什么?我看看”,并往前奔。在社会环境中,他的好奇和自信压倒了其他的冲动。

案例54——文森特(W. Vincent),21个月。

1月19日。文森特对兔子一点也不害怕,甚至当它触碰他的手和脸时也不怕。他仅有的反应是大笑并去抓兔子的爪子。同一天,他和露茜一起在围栏里玩,露茜一看见兔子就大叫大哭。文森特迅速地产生了恐惧反应;在平常的游戏房里,他对露茜的哭不加注意,但是,一旦与兔子发生联系,露茜的悲伤具有明显的提醒作用。恐惧以这一方式发生迁移,持续了两个多星期。

2月6日。埃利和赫伯特在游戏围栏中与兔子相处。当文森特被带进来时,他站在一定距离之外保持着警惕。埃利拉着文森特走向兔子,并引他去触碰兔子,文森特大笑。

正如人们注意到的那样,不管怎样,在使用这一方法时存在着困难。有时未对物体产生恐惧反应的儿童被对物体产生恐惧反应的儿童的行为所影响,产生条件反射。

当然,所有这些方式是有启发的,但是它们中几乎没有得出最终的结果。看来,没有哪种方法具有特殊的成效或者无害。

重建条件反射或无条件反射的方法

到目前为止,在消除恐惧而使用的方法中,所能发现的最成功的方法 是“重建条件反射”(reconditioning)或“无条件反射”(unconditioning)。重建条件反射是一个运用起来不怎么令人满意的词语,除了它被自然科学爱好者们在不同形式的健康宣传中使用之外。无条件反射看来只是另一种可用的词语。

我想详细介绍一个案例。在该案例中,我们尝试运用了无条件反射的方法,因为它不仅说明了方法的使用,而且还说明了在这一研究中人们可能碰到的不同困难。

彼得(Peter)约3岁,是个活泼而精力充沛的孩子。 [2] 除了他的恐惧组织(fear organization)外,他能很好地适应日常生活环境。他害怕白鼠、兔子、毛皮大皮、羽毛、棉花、羊毛、青蛙、鱼和机械玩具。从这些恐惧状态的描述中,你可以想到彼得不过是上一讲中所介绍的阿尔伯特。你必须记住,彼得的恐惧是“在家里滋生的”,而不是像阿尔伯特那样在实验时产生的。彼得的恐惧是显著的,正如下面的描述向你显示的那样:

在游戏房里,将彼得置于小床上,很快他就沉浸于他的玩具之中了。这时,床的旁边出现了一只小白鼠(实验者在屏幕后面)。看到白鼠时,彼得马上尖叫,仰天躺下,突发恐惧之态。刺激消失后,把彼得从床上抱起,让其坐在椅子上。小女孩芭芭拉一点也不怕,并把白鼠抓在手中。彼得安静地坐着,看着芭芭拉和白鼠。彼得有一串用绳子串起来的珠子,这时被放在床上。无论什么时候,只要小白鼠碰到绳子,彼得就会用抱怨的声音叫道:“我的珠子”,而当芭芭拉碰到珠子时,他毫无异议。让他从椅子上下来,他摇摇头,恐惧没有降低。直到25分钟之后他才准备去玩。

第二天记录了他对下述环境和物体的反应:

在游戏房和床上——拿起他的玩具,没有抗议就进入小床。

一只白球滚进来——捡起来并抓着它。

毛皮小地毯挂在床边——哭叫,直到它被拿走。

毛皮大衣挂在床边——哭叫,直到它被拿走。

棉花——哭泣,倒退,哭叫。

有羽毛的帽子——大哭。

木制玩具娃娃——既无消极反应也无积极反应。

对彼得的这些恐惧进行消除训练,直到在前面讨论社会因素时才开始,且有相当的提高。但是在再次训练完成之前,这个孩子患了猩红热(scarier fever),不得不去医院住上2个月左右。出院那天,当他与护士刚进入出租车时,一条大狗尾随其后,护士和彼得都非常害怕。彼得坐在出租车上显得病弱不堪,精疲力竭。在被允许恢复几天以后,他又被带进实验室,再次与动物一起实验。他对所有动物的恐惧以一种夸大了的形式表现出来。后来,我们决定采用另外一种程序——直接的无条件反射(di-rect unconditioning)。我们不控制他的用餐,但我们保证午餐时他一直有饼干和牛奶吃。我们让他坐在小桌旁的高椅子上,午餐是在约40米长的房间里进行的。正当他开始吃午餐时,一只处在宽网状结构的笼子里的兔子出现了。第一天我们只把它放在足够远的地方,不至于打扰他用餐,效果很明显,彼得照常用餐。第二天,兔子越放越近,直到他刚感到被打扰时为止,这个位置也很明显。第三天及以后的几天,同样的过程继续进行,最终兔子可以放在桌子上——然后是彼得的膝上,接着容忍变成了积极的反应,后来他竟可以一手吃饭另一手去与兔子玩耍。这证明他的内脏与他的手一起重新得到训练。

在消除了他对兔子(该动物曾唤起最夸张的恐惧反应)的恐惧反应之后,我们接下来的兴趣是看他对其他毛茸茸动物和毛茸茸物体的反应。“对棉花、毛皮大衣和羽毛的恐惧完全消失了。”他看着它们,摸摸它们,然后转向其他东西。他甚至捡起了毛茸茸的小块毯子,并将它拿给实验者看。

对白鼠的反应进步明显——至少达到了容忍的阶段,但并没有唤起兴奋的积极操作。他会拎起装有白鼠、青蛙的锡制箱子,拿着它们在房间里兜圈子。

然后,他被放在一个新的有动物的情境中接受测验。实验者把一只他从未见过的老鼠与一堆纠缠在一起的蚯蚓拿给他。开始时他的反应有点消极,但是过了一会儿就出现对蚯蚓的积极反应,不再受到老鼠的干扰了。

我们在此提到的研究是针对那些在家中产生恐惧反应的孩子的,我们丝毫不知道最初使孩子产生条件反射的情境。也许,如果我们知道这 些信息,知道是什么东西使他形成最初的恐惧性条件反射的话,那么所有这些“迁移的”反应将会马上消失。除非我们对建立最初的恐惧反应有更多的经验,并能注意迁移,然后对最初的反应进行无条件反射,不然的话,我们便无法在这令人感兴趣的领域开展研究。很有可能,在初级的条件反应(primary conditioned response,一级条件反射)和次级的条件反应(secondarily conditioned response,二级条件反射)以及不同的迁移反应之间存在着某些反应的差异[强度(intensity)]。如果事实确实如此,那么我们就可以说,通过对那些我们不知其情绪史的儿童呈现广泛而不同的情况,任何特定的儿童都可以被条件化。

随着实验性的探讨,整个情感领域使人非常兴奋,并且它为家庭、学校——甚至日常生活开辟了实践应用的范围。

无论如何,我们现在亲眼看到了恐惧反应实验的诞生。至少它提供了一种例子,证明我们能够借助一种安全的实验方法来根除恐惧反应。如果能以这种方法来控制恐惧,那么何尝不能用其来控制与愤怒、爱相连的情感组织的其他形式呢?我坚信,这样做是有可能的。换句话说,情感组织与其他习惯一样(正如我们所指出的那样),在起源和趋势上隶属于同样的规律。

我们在上述案例中所勾勒的这种方法有着一系列缺陷。主要是由于我们不曾控制这些孩子的所有饮食(顺便说一句,除非你完全进行了控制,否则就不要对幼儿或婴儿进行实验)。也许,如果在恐惧的事物出现时,就予以爱抚、轻拍和摇晃(性的刺激,它会导致内脏的再训练),那么无条件反射就会更迅速地产生。

由于无条件反射研究的初步报告并不完善,也不太令人满意,且缺乏进一步的事实,所以我们必须离开情绪反应的条件反射和无条件反射的主题,直到我们能有大量的儿童被试加入我们的研究,并且在良好控制的条件下进行研究为止。

导致儿童情绪性条件反射的家庭因素

将来,总有一天,我们有可能抚育人类的年轻一代在婴儿期和少儿期 中没有啼哭或者表现出恐惧反应,除非在呈现引起这些反应的无条件刺激情况下,例如疼痛、令人讨厌的刺激和响声等等。由于这些无条件刺激极少出现,因此实际上儿童们是不会啼哭的。可是,让我们观察一下儿童们吧——上午、中午和晚上,他们无时不在啼哭!当婴儿腹痛时,当尿布别针刺入婴儿的嫩肉时,婴儿完全有权利啼哭;同样的,当婴儿饥饿时,当婴儿的头嵌进床板中去时,当婴儿掉入床下和垫子中间时,或者当猫抓了婴儿时,当婴儿身体组织受伤时,当婴儿受到响声侵扰或失去支持时,都会啼哭。但是,在其他任何场合下,啼哭都是没有正当理由的。这意味着由于我们在家庭中未能令人满意地训练婴儿,我们破坏了每个婴儿的情绪结构,其速度像弯一根嫩枝一样快。

哪些情境使孩子啼哭?

为了与这种思想保持一致,琼斯夫人对9名孩子进行了跟踪调查,时间从他们一早醒来开始直到他们晚上睡着为止。每一声啼哭都进行了记录,每一声微笑都得到了观察。笑声和哭声的持续时间也进行记录,同时记下发生的时间(在一天中)。最为仔细的是,把引起这些反应的一般情境都作了记录,同时也记下哭声和笑声对孩子以后的行为产生的后果。在这个实验小组内,儿童的年龄从16个月到3岁。这些孩子是在赫克希尔基金会里进行试验的,但是他们只是暂时地住在那里。他们以前一直是在家庭中抚养的。在第一批观察进行后的一个月又进行了另一批观察。琼斯夫人尚未发表这些观察的结果,但是,她已经向我提供了主要事实,我现在将它们提供出来。

引起啼哭的情境是根据啼哭的数量来排列的,列表如下:

①不得不坐在便桶上。

②孩子的玩具被拿走。

③洗脸。

④单独留在房间里。

⑤大人离开了房间。

⑦未能使大人和其他孩子与自己玩,或者未能使大人和其他孩子看着自己并与自己谈话。

⑧穿衣。

⑨未能使大人把自己抱起。

⑩脱衣。

⑪洗澡。

⑫鼻子被擦洗。

上述12种情境仅是引起这类反应的最常见的情境。引起哭泣的情境超过100种。对于这些情境作出的许多反应可以看做是无条件的或条件的愤怒反应,例如:①坐在便桶上面,②玩具被人拿走,③洗脸,⑥玩弄某种东西但不成功,⑩脱衣,⑪洗澡,⑫鼻子被擦洗。另一方面,⑤大人离开了房间,⑦未能使大人与自己一起玩,以及⑨未能使大人把自己抱起来——似乎更属于爱的条件反应中接近悲哀情境的某种东西。在这种悲哀情境中,对物体或人所形成的依恋(attachment)被消除,否则便不会表现出惯常的反应(正如“爱”变得冷淡的那种情境)。琼斯夫人声称,在许多情境中,条件反射和无条件反射的恐惧反应对大量的啼哭负责——例如,让孩子们站在滑梯顶端,从滑梯上滑下,站在台子上等。很可能上述分类中的④和⑤两种情境含有一些恐惧反应的成分在内。

在进行这种类型的研究时,人们应当始终记住,啼哭可能由于有机体的一些因素,例如困倦、饥饿、腹痛以及与此类似的一些情况所引起。琼斯夫人发现,大多数啼哭(很可能)由于从上午9时到11时之间机体内部的原因所引起。鉴于这一发现,该研究机构在午餐以前而不是午餐以后,给幼儿安排两个休息时间。这一安排在相当程度上减少了由于机体内在因素产生的啼哭的数量,以及受干扰的行为的数量。

哪些因素使孩子们发笑?

引起孩子大笑和微笑的情境以同一方式被记录下来。引起发笑的通 常原因按顺序排列如下:

①被逗乐(游戏式穿衣,挠痒等)。

②奔跑、追逐,与其他孩子玩耍。

③玩玩具(一只皮球特别有效)。

④与其他儿童戏闹。

⑤注视其他儿童戏耍。

⑥作一些尝试,结果导致顺应(adjustment)(例如使玩具配对,或者使一些装置拼合或转动起来)。

⑦在钢琴上发出声响,多少有点像音乐;用口琴发出声响;唱歌;敲打器物等。

能够引起笑声和微笑的情境共罗列了85种。挠痒、游戏式穿衣、轻柔地洗澡、与其他孩子嬉闹以及逗乐是引发笑声的最常见的情境。这里,若想讨论这些微笑反应在何种程度上形成无条件反射,以及在何种程度上形成条件反射几乎是不可能的。人们需要注意这样的事实,根据操纵情境的方式,以及孩子们的内部机体状态,同样的刺激有时可能会引起笑声,有时却会引起啼哭;例如,尽管孩子们在洗脸时,或者在洗澡时,浴室里发生的啼哭声总是占支配地位,但是也有可能引起笑声。在某种场合,引进一支口琴会引发笑声,从而改变房间的沉闷气氛。当孩子们按通常的程序进行穿衣时,例如拖呀、拉呀、扭曲和翻转等,这时往往会引起孩子的啼哭,而假如使穿衣过程有点儿游戏性质,这时微笑和笑声便会取代啼哭。不过,我们还应当注意这一事实,当孩子们正在做他必须做的事情时,我们往往十分轻易地把逗乐儿童一事做得过头了。我曾经见过被这种方式宠坏了的孩子们所经历的痛苦,由于初来乍到的保姆被召唤进来给孩子洗澡、穿衣、喂食或把孩子放到床上去时,未能顺从孩子要求逗乐的意愿,结果导致孩子在痛苦中哭泣。

尽管我们的实验结果显得不很完整,但是我们已经足够深入地说明:人们可以十分容易地取代家庭中引起啼哭的大量情境,使这些情境反过来引起微笑(而且一般是笑声),就有机体的新陈代谢的一般状况而言,这种有节制的取代毫无疑问是合适的。此外,当我们通过连续的观察,充分了解到儿童环境中的症结是什么时,我们可以重建他们的环境,从而阻止那种不利于儿童的结构继续发展。

我们该不该养成儿童的消极反应?

当前,全国范围内流行的教学法告诉我们,不该把任何消极反应(neg-ative responses)强加到儿童身上,这里面带有某种感伤情绪。我从来不赞成这种宣传。实际上,我认为某些消极反应应当科学地植入,以便对有机体形成保护。我认为,除此以外,没有其他出路。但是,需要指出的是,应当在条件性恐惧反应(conditioned fear responses)和消极反应之间划清界限。根据原始的(无条件的)恐惧刺激而形成的消极条件反应显然涉及内脏的大量变化——可能对正常的新陈代谢具有破坏性。条件性的愤怒反应,尽管在性质上不一定是消极的(例如在殴斗和攻击中就属于积极反应),但是显然具有同样的破坏作用。这里,我看到了一些简单的事实,这是坎农(Cannon)已经明白表示过的,即在恐惧和愤怒行为中,消化和吸收往往完全受到干扰——食物滞留于胃中进行发酵,从而为细菌提供繁殖场所并释放有毒物质。因此,一般说来,恐惧和愤怒行为对机体有害,这种观点是有一定道理的。不过,假如一个种族对于噪音和失去支持不作出消极反应的话,或者当活动受到阻碍时不进行挣扎的话,该种族就可能无法生存下去。另一方面,爱的行为似乎总能强化新陈代谢。消化和吸收明显地加快。对丈夫和妻子的询问揭示了这一事实,即在正常的性交以后,胃部开始饥饿或收缩,从而使进食要求加强。

现在,让我们回到消极反应上来。至少,我的意思是,消极反应建立在动作行为(manual behavior)上(条件化了的)——例如通过运用模糊的令人讨厌的刺激引起手、腿、身体等退缩,这里很少涉及内脏。为了使我的论点更清楚些,我来引述一个例子:我可以用两种方法建立起对一条蛇的消极行为。一种方法是,当我出示蛇的时候,我同时发出可怕的响声,结果孩子跌倒并完全因惊吓而哭叫。不久,只要一眼瞥见蛇便会产生相同的效果。另一种方法是我可以几次出示蛇,每次当孩子想伸手去捉蛇时,我用一支铅笔轻拍他的手指,然后逐步地在没有震惊的情况下建立起消极反应。我并没有用蛇来做这种试验,而是用了一支蜡烛。一个孩子可以因一次刺激即通过严重烧伤建立起条件反射;也可以多次呈现蜡烛 的火焰,而且每次让火焰只使手指发热到缩手的程度,这样一来用不到严重的震惊便可建立起消极的条件反射。可是,建立没有震惊的消极反应是需要时间的。

今晚我不能过于详细地讲述在建立消极反应中涉及的一些有趣的心理和社会因素。

我能不能武断地说,我们的文明是建立在“不”和许多戒律之上的呢?以顺应方式生活于这种文明之中的个体,必须学会遵从这些戒律和“不”字。消极反应必须尽可能在心智健全的状态下建立起来,而不涉及强烈的情绪反应。例如,儿童和青少年不可以在马路上玩,不可以在汽车前奔跑,不可以与陌生的猫狗一起玩,不可以朝马脚那边跑并站在马脚下,不可以将武器指向人们,不可以冒染上性病或生私生子的险;他们不该做我所能提及的数千种其他的事。我并不是说社会要求的一切消极反应在道德标准上都是正确的[当我说到道德标准时,我是指今天并不存在的新的实验伦理学(experimental ethics)]。我不知道今天人们坚持的许多戒律是否最终有益于机体。我只不过说社会上存在着这些戒律——这是事实,假如我们生活于其中,那么当社会习俗说退回去时我们便必须退回去,否则我们一定会让我们的手受到猛击的惩罚。当然,世界上许多人的手是倔强的,他们干了许多禁止做的事,从而受到了随之而来的社会惩罚。这类人的数目在日益增加。这一现象意味着社会的尝试与错误实验正在成为可能——现在,在餐馆和旅馆中,甚至在家庭中容忍妇女吸烟便是一个很好的例子。只要社会通过它的一些代理者(例如政治制度、教会、家庭)统治着每项活动,那么便不可能对新的社会反应进行任何学习和任何试验。在以往20年间,我们已经目睹了妇女社会地位的显著变化,婚姻约束的显著减弱,政党全面控制的显著减少(也即实际上推翻了所有的君主政体),教会对真正受过教育的人们的控制也显著减弱,以及对性的清规戒律的弱化,等等。当然,危险来自控制的迅速减弱,对行为新形式的尝试过于表面化,也来自未经充分试验便接受新的方法。

在建立消极反应中使用体罚

在家庭和学校里抚育儿童,体罚(corporal punishment)问题定期地冒 出来供人们讨论。我认为我们的实验差不多解决了这个问题。惩罚是一个不该进入我们语言中来的词。

鞭打或棒击肉体是一种与我们种族一样历史悠久的习俗。甚至,现代对罪犯和儿童实施惩罚的观点,其根源来自教堂中古老的受虐狂实践。圣经意义上的惩罚,即“以眼还眼和以牙还牙”充斥着我们的社会和宗教生活。

对儿童惩罚肯定不是一种科学方法。作为父母、老师和法官,我们只对建立符合团体行为的个人行为感兴趣,或者说必须感兴趣。你们已经掌握了这样一种概念,即行为主义者是严格的决定论者——孩子或成人必须做他应该做的事。使一个人作出不同举止的唯一方法,首先是使他缺乏教养。然后再使他变得有教养。儿童和成人的行为不符合家庭和团体建立起来的行为准则,主要是由于下述事实,即家庭和团体未能在个体成长时期对他进行充分的训练。由于成长是伴随一生的,因此社会训练也应当在一生中贯彻始终。那么,个体(有缺陷者和精神变态者除外)误入“歧途”,也即背离确定的行为标准,便是我们的过错了——而所谓“我们的过错”,我是指家庭的过错、老师的过错和团体中每个成员的过错;我们已经忽视和正在忽视我们的机会。

不过,现在让我们回到鞭打和殴斗上来,对此不能原谅!

首先,当父母在家庭中实施体罚行为之前,这种偏离社会常规的行为便已经产生。条件反应无法通过这种不科学的过程而建立起来。认为在晚间狠揍一顿儿童,以便惩罚他在晨间的行为,这样可防止儿童今后的不良行为,这种主张是滑稽可笑的。同样可笑的是,从预防犯罪的观点看,我们的法律和司法的惩罚方式允许在一年中犯罪,而在一年或两年以后才实施惩罚——假如确实这样的话。

其次,鞭打多半用来作为父母或老师的情绪发泄(虐待狂式的)途径。

再次,当偏离社会常规的行为发生后立即施以殴打行为,就不会或不可能按照任何科学的处方加以调整。或者,它可能十分温和,其刺激强度不足以建立条件化的消极反应;或者,它可能十分厉害,从而严重扰乱了孩子的整个内脏系统;或者,偏离社会常规的行为并不经常地伴随着惩罚,以便满足建立一种消极反应所需的科学条件;或者,最后一种情况,殴打如此经常地反复进行,结果失去了其一切效果——终于形成了习惯,可能导致人们称之为“受虐狂”(masochism)的心理病理状态。这是个体对不愉快刺激作出积极反应(positive responses)的一种病态反应。

那么,我们如何建立消极反应呢?我完全相信,当孩子把手指放进嘴里时,当孩子经常玩弄其生殖器时,当他伸手取物并把玻璃碟子和盘子拉下来时,或者当孩子旋开煤气开关或自来水龙头时,如果被当场发现,父母会立即以一种完全客观的方式敲击孩子的手指头——就像行为主义者对任何特定的物体建立一种消极的或退缩的反应时实施的电击一样客观。社会,包括群体和双亲,往往对年龄较大的孩子使用口头的“不”字来代替殴打。当然,使用“不”字是必要的,可是我希望将来有一天我们能对环境作出重新安排,以便孩子和成人不得不建立的消极反应会越来越少。

在建立消极反应的整个系统中存在着一种不好的特征,也即父母卷入了这一情境——我的意思是说,它成了惩罚制度的一部分。孩子长大之后“憎恨”那个经常打他的人——通常是父亲。我希望将来有一天会进行一项试验,即在桌子上安置电线,以便孩子伸手取玻璃杯或者易碎的花瓶时会受到惩罚,而在他伸手取玩具或其他东西时则不受惩罚,也就是在取得玩具时不受电击。换言之,我想使物体和生活情境建立起它们自己的消极反应。

目前对犯罪的惩罚方式是欧洲中世纪的遗风

我们在儿童教养过程中谈到的惩罚问题同样适用于成人的犯罪领域。根据我的观点,只有病人或心理变态者(疯子)或未受教养(从社会角度讲未受教养)的个体才会犯罪,因此,社会应当只对以下两件事感兴趣:

(1)务必使疯子或心理变态者尽可能地恢复健康,如果做不到这一点,那么应当把他们放在管理良好的(非政治性的)精神病院里,以便他们不受到伤害。同时,他们也不会对群体的其他成员构成伤害。换言之,这些异常者的命运应当掌握在医务人员(精神病医生)手中。至于毫无希望的疯子该不该用醚麻醉(etherized)的问题也不时地被提出来。除了夸张的意见和中世纪宗教的契约之外,看来没有任何理由去反对它。

(2)务必使社会上未受教养的个体,也即不属于精神病患者或精神变态者的人,都置于可以接受培养的场所,送他们上学,让他们学习,而不考虑他们的年龄、行业,使他们接受文化,使他们社会化。此外,在此期间, 应当把他们置于不能对群体其他成员构成伤害的地方。这样的教育和训练可能要花10~15年甚至更长的时间。这种教育训练对于他们重新进入社会是必不可少的。如果未能接受这种训练,那么他们便会经常受到约束,而且被迫赚取每天的面包,在许多制造业和农场里劳动,舍此是万万不能的。任何人——包括罪犯或其他人,都不应当被剥夺空气、阳光、食物、训练,以及生活所必需的其他一些生理条件,这是很自然的。另一方面,每天苦干12小时也不会对任何人构成伤害。需要给予额外训练的一些个体应当交到行为主义者手中。

很自然,这样一种观点完全废除了刑法(但是并没有废除政策的制定)。它自然而然地废除了刑律和判例,而且也废除了审判罪犯的法庭。许多有名望的法官实质上同意这种观点。但是,只有到自然界在某次巨大的剧变中把一切法律书籍都付之一炬,并且所有的律师和法官突然决定成为行为主义者的时候,我才会看到目前的报复或惩罚理论让位于一种科学理论。这种科学理论建立在我们所了解的关于条件性情绪反应的建立和消退的基础之上。

树立消极反应和预防自杀

我们上述关于消极反应的讨论使我陷入沉思。我曾经常常怀疑,为什么某些行为主义的伦理学专家没为我们提供这样一些言语刺激[如果你愿意的话,称它们为“动机”(motives)或“社会价值”(social values)也无妨]。它们将帮助受过教育的人,甚至老于世故的人在身处逆境时也能继续生存下去。当一个人处于持续饥饿状态、寒冷、被遗弃、被虐待、被误解,以及悲伤和痛苦之时为什么还应该生存下去?以三种“需要”(needs)为基础的社会学(这三种“需要”是食物、性和住所)无法回答这一问题。在这种环境下继续生存无法用积极反应的理由加以合理地说明,不管这些积极反应是什么,或者其数目有多少。我们继续生存下去的原因在于,无条件的和条件的消极反应使我们不可能在正常的条件下采取必要的积极的步骤来结束我们的生存。我们可能把自己伪装起来,沉溺于一切我们喜欢的感伤的胡言乱语,谈论生活和爱情的乐趣,这些事实似乎就像我 已经陈述过的那样。但是我们从幼儿时期起就被教导说,自杀证明我们有罪。我们从儿时起就牢固树立起了对利器和毒品的消极反应(条件化的视觉反应)——也就是对一切可能产生伤害或死亡的物体和情境的消极反应。这些是养成的恐惧反应而不是我在上面讨论的一般的和温和的消极反应。围绕死亡行为建立的条件反应如此之多,以至于看到或听到“死亡”这个词便会使个体对待死亡的任何一种积极反应陷于瘫痪。因此,只要个体是“正常的”(或者他今天是正常的),那么,无论处于何种情境之中,他便不可能自杀。在病理情况下,由于这样或那样的原因,只要有机体处于崩溃状态,自杀就会发生,而且确实会发生。鉴于这一观点,自杀始终是病理性的,始终意味着个体组织生活的崩溃。可是,在另外一种教养制度下,例如日本人,这种观点便不正确了:日本人在丧失荣誉时的即时反应便是自杀。因此,在人类中产生所谓“自我保护”(self-preser-vation)定律的不是什么情绪、本能或其他非习得的反应。从出生起就产生的消极反应只是少数情况,而且是极少数的情况(正如我们已经见到的,人体组织的受伤、烧伤、皮肤撕裂、擦伤等等,以及其他一些令人讨厌的刺激、噪声和失去支持)——对于个体来说,这些本能的消极反应太少,在保护个体方面不会产生很大影响。其他一切反应是通过社会建立起来的。但是,仍然存在许多无条件反应,由此形成消极的条件反应的过程。正是这些内在的消极反应,使我们生命之舟安全地航行在“麻烦的海洋”上。

我希望将来有一天有人会向我们提供更加积极的生活证明!

内在的情绪行为的最重要的形式是什么?

除了我们在这次演讲和上次演讲中已经讨论过的习得的和非习得的各种形式的情绪行为以外,另有两类情绪,行为主义者感到极大的兴趣。它们便是妒忌(jealousy)和害羞(shame)。迄今为止,行为主义者几乎极少有机会研究它们。我认为妒忌和害羞都是内在的或固有(built-in)的情绪行为。

其他形式的情绪行为,众所周知的有悲伤、忧愁、愤懑、发怒、尊敬、恐 惧、公正、仁慈等,在行为主义者看来似乎相当简单。行为主义者认为,这些情绪行为都是以各类简单的非习得行为为基础的上层结构(super-structures),对这些非习得行为,我们已经充分讨论过。

然而,妒忌和害羞需要予以进一步研究。迄今为止,我尚无机会观察到害羞的首次出现,以及它的发生性成长(genetic growth)。我倾向于认为,害羞在某种程度上与首次明显的手淫(masturbation)有联系,而这次手淫包含了性欲高潮。手淫的刺激是玩弄生殖器,继后的反应是血压升高、皮肤表面毛细血管扩张,人们称之为脸红(flushing),还有其他许多反应。儿童从早年开始就被教育不要手淫,如果从事手淫便要受到惩罚。结果,凡触摸性器官或涉及性器的任何情形,不论是言语的或其他什么的,都可能使脸红和低下头的动作被条件化。它们差不多总是在手淫中发生的。但是,这纯粹是一种思辨,我暂时把这个问题搁一下以供今后观察。

近来,我已经对妒忌作了一些观察和实验。

妒忌: 试问一下任何一组个体,他们如何解释妒忌——产生妒忌的刺激是什么,这种反应的形式是什么。结果,你只能得到最模糊的、最无用的回答。试问一下这组个体,引起这种反应的非习得的(无条件的)刺激是什么;试问他们这种非习得的(无条件的)反应形式是什么。对于这两个问题,你只能得到非科学的回答。大多数个体说,“哦,妒忌纯粹是本能”。假如我们图解如下:

我们不得不在刺激和反应下面加上问号。

然而,妒忌却是现今个体结构中最有力的因素之一。法院认为妒忌是导致行动的最强烈的“动机”之一。抢劫和谋杀来源于妒忌;事业的成功与失败也导源于此;婚姻中的争吵、分居和离异,其原因大多由于妒忌。它几乎渗入所有个体的整个行动系列中去,从而使人们认为它是一种天生的本能。然而,当你开始观察人们,并设法确定哪些情况引起妒忌行为,以及妒忌行为的详情是什么时,你便会看到情况十分复杂(社会的),而且这些反应都是高度组织的(习得的)。这种情况本身应当使我们怀疑它的遗传根源。让我们对人们进行一下观察,以便了解他们的行为是否会对这些情境和反应有所表现。

哪些情境引起妒忌行为?

首先,正如我们已经说过的那样,妒忌的情境始终是社会性的——它涉及人们。那么,它涉及哪些人?答案是,引起我们产生爱的条件反应的人。这个人可能是母亲、父亲,或兄弟、姐妹,或情人、妻子或丈夫,等等。这个人可以是同性也可以是异性。在引起激烈反应方面,妻子一丈夫的情境仅次于情人。这一简明扼要的考察在某种程度上有助于我们理解妒忌。这种情境始终是可以替代的,也就是,可以形成条件反射。它涉及引起爱的条件反应的人。这样的概括如果正确的话,应该马上从遗传的行为形式中脱离出来。

反应是什么?

成人的反应是多种多样的。我曾对儿童和成人的大量案例作了笔记。为了改变我们的程序,让我们首先以一名成人的反应为例。案例A。A是一名“十分妒忌的丈夫”,娶了一名年龄比他略小的美丽年轻的妇女为妻,已有两年。他俩经常外出去参加聚会。

(1)如果她跳舞时和她的舞伴有点贴近;

(2)如果她不跳舞时却和一男人聊天,讲话声音很低;

(3)如果她一时兴起,在众目睽睽下吻了另一名男子;

(4)如果她和其他女人外出吃饭或购物;

(5)如果她邀请自己的朋友在家聚会。

于是,A便产生了妒忌行为。这种刺激引起了以下反应:

(1)拒绝和自己的妻子谈话或跳舞;

(2)所有肌肉处于紧张状态,牙关紧闭,眼睛似乎变得更小,颌骨“发硬”。

接着他离开房间和其他人不告而别。他的脸涨得通红,并逐渐发黑。这种行为在事情发生后通常会持续几天。他将不与他人谈及此事,调解是不可能的。妒忌状态本身似乎会逐渐消失。妻子本人再多的爱情证明,不断申辩自己的清白,也无法促进事情的解决,任何一种道歉或表示敬意的方法都不会加速情况的好转。但是,他的妻子钟情于他,从未表示过哪怕是一点点的不忠,正如他自己在没有妒忌时口头承认的那样。在一名缺乏教养、没有受过良好教育的人身上,他的行为可能会变得十分外显——他可能把妻子的眼睛打得发青,或者,如果真的来了一名男性侵犯者,他便会对这名侵犯者进行攻击,甚至杀死他。

其次,我们以儿童的妒忌行为为例。儿童B的首次妒忌迹象是在大约2岁时记录到的。每当母亲拥抱父亲、依偎他、吻他时,孩子的妒忌行为便表现出来了。直到2.5岁的时候,孩子从未充当过“替罪羊”,他总是被允许在场,甚至在父母调情时也受到欢迎,这时孩子开始对父亲进行攻击,因为此时母亲正拥抱着父亲。孩子的反应是:(1)拖拉父亲的衣服;(2)叫喊“我的妈妈”;(3)把父亲推开并挤进父母中间。如果父亲的接吻继续下去,孩子的情绪反应变得十分鲜明和紧张。每天早上,尤其是星期天早上,当孩子来到父母的卧室。这时父母尚未起床——他被父亲抱起,受到欢迎和奉承。虽然这时孩子还只有2.5岁,他会对父亲说,“你上班去吗,爸爸?”——或者甚至直接发命令说:“你上班去,爸爸。”这个男孩在3岁时和他还是婴儿的弟弟被送到祖母那里去,由一名保姆照管。于是他与母亲分开一个月。在此期间他对母亲的强烈依恋得以减弱。当父母去见他们的孩子时(这时孩子有37个月大),如果再在孩子面前相互调情,孩子再也不会表现出妒忌行为了。当父亲长时间紧紧拥抱母亲,以便观察是否最终会发生妒忌行为时,孩子仅仅跑向前去先抱一下其中一人,然后再抱另一人。这项试验重复了4天,结果都一样。

父亲看到原有的情境已无法唤起孩子的妒忌心,于是便向母亲实施攻击,打她的头和身体,并把她从一边摇晃到另一边。母亲则假装哭泣,而且向父亲回击。孩子见此情境忍受了几分钟,接着便竭尽全力打他的父亲。他哭呀,踢呀,用力拉父亲的腿,并用自己的小手打他,直到吵架结束。

接下来当母亲攻击父亲时,父亲保持被动状态。母亲毫不在意地猛击其腰带下面的部位,使父亲痛得直不起腰来,丝毫没有装出来的样子。但是,孩子仍对父亲再次实施攻击,甚至在父亲丧失战斗力以后仍然继续 攻击。到了这个时候,孩子真正受到困扰,因此实验无法继续下去了。然而,到了第二天,即使母亲和父亲在孩子面前拥抱,孩子也不再表现妒忌行为了。

对父亲或母亲的妒忌形式何时出现?

为了进一步测试这类妒忌行为的根源,我们对一名11个月的男婴进行了实验。这名男婴营养良好,而且完全没有条件性恐惧,可是仍然对母亲怀有强烈的依恋,对父亲却没有任何依恋,这是因为婴儿在吮吸拇指时父亲常常打他的手,另外用各种各样的尝试打破他的宁静。到了11个月的时候,孩子已能迅速地爬行,且能爬行相当距离。

当父亲和母亲热烈拥抱时,孩子对他们甚至看都不看一眼。父母之间的亲密举动在孩子的幼年生活中根本不被当做一回事。这种情境经过反复实验,看不出孩子有朝他们爬去的倾向。更没有爬去夹在他们中间的倾向。妒忌全消失了。

接着父母相互攻击,由于地板上铺了地毯,因此打架的声音和母亲低低的呜咽声(或者父亲发出的呜咽声)都不是很响。父母之间的打架立即中止了孩子的爬行,并引起他持久的注视——不过,始终是注视母亲而不是注视父亲。随着注视的继续,他发出呜咽声,但并不努力想参与进去,帮任何一方打架。打架的噪音,地板的抖动,以及看到父母双亲的脸——所有这些向孩子提供的视觉刺激和孩子在遭打时的视觉刺激是一样的,从而使孩子啼哭,这些复杂的刺激足以引发可以观察得到的行为。他的行为属于恐惧类型,部分地形成视觉性条件反射。在这名婴儿身上显然不存在妒忌行为,无论当他的父母相互亲密还是父亲或母亲向另一方实施攻击。看来11个月的孩子太幼小,以至于无法出现妒忌行为。

当一名儿童面对他的弟弟时妒忌会不会发生?

许多弗洛伊德主义者坚持认为,妒忌行为可以追溯到儿童生活中出现了一个弟弟或妹妹的时候。他们宣称,尽管孩子的年龄只有1岁或不到1岁,这种妒忌行为实际上也能充分发展起来。然而,就我所知,没有任何一位弗洛伊德主义者曾经试图将他的理论付诸实际的实验测试。

我在对妒忌起源的观察中,曾有过一次机会去观察一名儿童接受他新生弟弟的情形。孩子B,他的妒忌行为指向其父亲,这是我刚才已经告诉过你们的。孩子B的年龄为2.5岁,这时事情发生了。B已经对自己的母亲形成了强烈的依恋,也对他自己的保姆形成了强烈的依恋。在不到1岁的时候,他对任何孩子没有形成有组织的反应。当时母亲生产住院有2个星期。在此期间,B由他的保姆负责照顾。在母亲回家这一天,保姆让孩子B在自己房间里玩耍,直到测试的一切条件都布置停当为止。测试是在一间照明良好的起居室内进行的,时间是中午。母亲正坐在那里给新生儿哺乳,她的胸脯敞开着。B在2个星期中没有见过自己的母亲。除了母亲和新生儿以外,在场的还有一位训练有素的保姆(对于B来说,这位保姆是陌生的),祖母和父亲也在场。B被允许从台阶上走下来进入房间。在场的每个人都被告诫说要保持绝对安静,并使当时的情境尽可能保持得自然些。B走进房间,走向他母亲,依偎在她膝盖上说:“妈妈,你好。”他并不试图吻她或抱她。他没有注意妈妈的胸脯,也未注意到母亲怀里的新生儿,这种忽视约达30秒钟,然后,他看到了婴儿,他说:“小孩。”接着他握着婴儿的手,轻轻地拍着它们,摸摸婴儿的头和脸,然后开始说:“那小孩,那小孩。”接下来,他吻了婴儿,丝毫没有妒忌的意思。在所有这些反应中,他显得十分温柔和亲切。这时,那位受过训练的保姆(尽管对B来说很陌生)抱起了新生儿。B便立即作出反应,至少在口头上作出了反应,他说:“妈妈,抱好孩子。”由此可见,对婴儿所作的反应如同母亲情境的一部分,而第一次妒忌反应就指向了那个从他母亲怀里取走某些东西的人(阻碍了他母亲的行动)。正如人们可以想象的那样,这是一种典型的非弗洛伊德主义的反应。这是妒忌反应的首次迹象。但是, 反应却是对婴儿积极的而不是对婴儿不利的——尽管实际情境是他的弟弟侵占了他在母亲膝上的位置。

接着,新生儿由保姆抱到他自己的房间并放到床上。B也跟着一起去了。当他回来时,父亲问他:“你觉得吉米怎么样?”然后孩子B说:“喜欢吉米——吉米在睡觉。”他在任何情况下都未注意母亲敞开的胸脯,而且实际上对母亲极少注意,只有当保姆试图把婴儿抱走时是例外。在整个情境里,他仅仅对婴儿作出几分钟的积极反应,然后便转向注意别的事情了。

第二天,B不得不放弃他自己的房间(那里有他的许多玩具、书本和诸如此类的东西),以便腾出来让给新生儿。当B被告知吉米必须占用他的房间时,这种情境引起急切的积极反应,以便帮助大人把自己的家具拖到新房间里去。那天晚上他便睡在新房间里,以后每晚需要保姆陪他睡着。在B对新生儿的行为指向中,丝毫没有表现出哪怕是一点点愤懑和妒忌的迹象。迄今为止,对两个孩子的持续观察已经坚持了一年,看不出哪怕是一点点细微的妒忌迹象。今天,那个3岁孩子对待1岁孩子就像当初他第一次见到时那样仁爱和关心。甚至当保姆、母亲或父亲抱起1岁孩子并爱抚他时,也不存在任何妒忌现象。有一次,保姆差不多成功地建立起了孩子的妒忌心,她对B说:“你是个顽皮的孩子。吉米是个好孩子——我喜欢他。”接着有几天B显示出妒忌的苗头,不过随着保姆被辞退,这种刚刚露头的妒忌心又烟消云散了。

尽管不存在足以干扰孩子日常生活的依恋,但是如果弟弟不在旁边,那么哥哥便会扮演起1岁弟弟的角色来;如果母亲或父亲试图惩罚弟弟,打他的手时,只要弟弟哭叫,3岁的哥哥便会攻击父亲或母亲,甚至攻击父母双方,一边攻击一边说:“吉米是个好男孩;你们不该让吉米哭。”

我们能否从妒忌中得出结论?

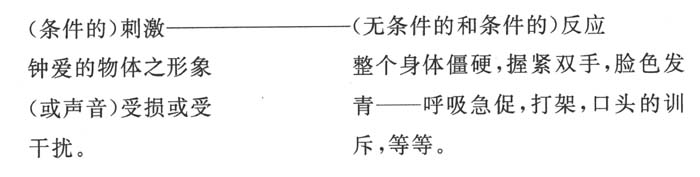

迄今为止,我们关于妒忌的实验仅仅是初步的。如果能作出什么概括的话,看来只能是下面的形式了:妒忌是一种行为,它的刺激是一种(条件化了的)情爱刺激,对它的反应是愤怒——但是这种愤怒模式可能包含 了原始的内脏成分,此外便是许多习惯模式部分(打架、拳击、射击、言论,等等)。我们可以用下述图解将我们的事实组合在一起:

自然,它已还原(reduced to)到赤裸裸的程式(schematism)。反应可能采取许多形式,而刺激可能由更加微妙的因素组成,比我在这里所记录的更为微妙。但是,我相信,我们用这些术语来系统阐述妒忌,这种做法是正确的。

研究成人情绪行为的实验方法

在过去的几年里,德国的贝努西(Benussi),哈佛大学心理实验室(Harvard Psychological Laboratory)的伯特(Burtt)和马斯顿(Marston),以及伯克利警察学院研究实验室(Research Laboratory of the Berkeley School for Police)的J. A. 拉森(Larson)已经开展了一些十分有趣的工作,即当一名“犯罪”分子说谎或试图对他的罪行说谎时,他的血液循环和呼吸会发生变化。这项研究工作对警察和法庭会有很大用处。虽然这些测试的结果现在不可能而且以后也永远不可能介绍到法庭上去,作为认定罪与非罪的直接证据。可是,根据上述几位作者的意见,他们已经为坦白认罪铺平了道路。让我们用相当一般的术语来描述他们的方法。

你们中的多数人一定会对下述现象十分熟悉,也即医生在为你量血压时,在你臂上围上一条中空的带子,然后打气量血压。当你试图填写一张新的保险单时,或者当你试图增加旧保险单上的数额时,保险公司的医生通常会对你实施这种重要的测试。同样性质的仪器也被制造出来,不仅用于测量血压,而且可以测量心跳形式、心率变化以及诸如此类的情况。近年来,拉森使用了一种仪器,在黑皮纸(smoked paper)上记录血液 循环的变化。

在这类研究工作中运用的另一种仪器是呼吸描记器(pneumograph),这是一台能让实验者记录呼吸变化的仪器。由这台仪器描绘的记录在黑皮纸上能显示呼吸曲线的一般形状,包括振幅的变化,吸气和呼气的时间,以及诸如此类情况。因此,有可能同时作出血压记录和呼吸记录。

在实施这项测验时,我们首先获得一组正常的呼吸记录和循环记录。然后,在简短休息之后,我们便开始向被试询问一系列十分枯燥乏味的问题,被试只需回答“是”或“否”。当问题从本质上说是简单的,而且被试的“意识”保持清醒时,无论在血压方面还是在呼吸曲线方面均无特殊变化。

然而,如果我在开始讲课前把一袋珠宝放在讲台上,讲课结束以后,你们中间有6个人围拢来向我提问题。在你们全部离开以后,我发现珠宝不见了。于是,我派人把当时曾经围在讲台周围的6个人都请来。我向你们中的每个人询问关于一袋珠宝的事。每个人都说“不,我没拿过”。但是,如果我决定记录你们的呼吸和循环。你们中间有3个人可能会急切地希望测试,该要求的真正目的是为了证明你们的无辜。另一方面,你们中另有3人会反对进行测试。可是,要求测试的那几个人不能说明他们无罪,反对测试的人也不能肯定说他们有罪。于是,我决定对这6个人都施以呼吸和血压的记录。我把你们每个人带进测试室,让你们舒舒服服地就座,然后,在放了一段时间的唱片以后,我开始问一些无关的问题,中间夹杂着一些与偷窃有关的问题。例如,我可以问:①你反对这次测试吗?②你吸烟吗?③你喜欢演讲吗?④你喜欢看电影吗?⑤你喜欢跳舞吗?⑥你有没有把那袋珠宝从讲台上拿走?⑦你刚才撒谎吗?⑧你赌博吗?⑨你曾被逮捕过吗?⑩你有没有拿过那袋珠宝?你必须回答上述每一个问题,直接用“是”或“否”。

在上述情况下,很显然,撒谎的那个人血压会表现出显著的升高(收缩)。同样,他的呼吸曲线表现出明显的变化。可是,一般说来,血压方面的记录比呼吸方面的记录更能令人满意。拉森宣称,这种测试方法对于加利福尼亚(California)警方在刑事侦查中颇为有效。拉森说:“目前,这种测试的实际运用,在坦白认罪前,从无辜的嫌疑犯的记录中筛选出犯罪记录是有可能的。这种做法已在90%的案例中见效。超出90%的部分难以确定,原因是嫌疑犯失踪、不愿坦白,或者许多其他的原因。”在这些研究结果为人们最终接受以前,必须做更多的工作。

词语反应方法

在过去的20年间,关于词语反应方法(word reaction method)已有许多著述。这一方法的理论基于这样的假设,即我们对言语刺激所作的言语反应通常是十分迅速和流畅的:例如,如果我对你说“猫”并要求你用另一词尽可能迅速地作出反应——可以用任何词,你很可能立即就会说“老鼠”;而如果我说“父亲”,你很可能在同样短的时间里说出“母亲”。不过,如果我事先知道你上次去巴尔的摩(Baltimore)旅行时,你的情人拒绝了你,因此我便在刺激词的表格上放上了“巴尔的摩”这个词,结果你便会在斟酌反应词方面犯难了。你可能会作出下面任何一种表现:①不作任何反应——完全闭口不言;②延长反应时间;③作出反应,但用很响的声音,或者声音过低;④特别快速的反应;⑤带有其他附加反应的反应,例如脸红、哈哈大笑、低下头等等。

这种方法有着许多复杂性,我们不必一一探究。精神分析学家经常运用这种所谓的“无意识情结”(unconscious complexes)。作为行为主义者,我们发现并不需要一种无意识状态,因此我不准备讨论它在精神分析中的用途。它的运用在警察工作中已作过尝试,目的是为了确定情绪紊乱的嫌疑犯,当时,嫌疑犯正在对重要的词语刺激作出反应——也就是说,对那些与罪行有关的词语作出反应。有时,这种方法对于导致认罪有一定用处。嫌疑犯由于害怕这种方法,而且使他相信这种测试会证明他有罪,于是不得不坦白认罪。

人们日益深信,这种方法并不是在任何领域中都是十分有用的。我们对言词作出反应的习惯有赖于我们对那些言词的组织。如果我在一间工场里,我可以拿起这件工具,或那件工具,或其他工具,并以同样速度使用这些工具,不必作出尝试或者其他附加的动作(也就是不必摸索)。而另外一种看来单纯的工具,譬如说一把弯头凿子,便要叫我作出一番摸索了。但是,它们都是木工工具,我对这些工具再熟悉不过了。词语和工具并无不同。如果在决定使用哪些反应词方面需要摸索的话,那么说明你对刺激词缺乏实践。

这种方法已被用作心理学家的玩物——而且,这是一种很漂亮的玩物。我可以把你们6个人与一名助手一起送出房间,助手将随机地给你们其中一人一张卡片。要求那个人前往图书馆,并向办公桌旁的年轻姑娘求婚。然后,我可以通过词语反应对你们6个人进行测试,并在几分钟内找出求婚者。此外,助手可能教唆该“求婚者”撒谎,并试图用各种方法来欺骗我。我认为我能讲出(或许要出些差错)剩下来的5个人中有多少人对这件事有过“内疚的”(guilty)认识,也就是说,曾经见过这张上面与有指示的卡片,另有多少人未见过这张卡片。

你们可能会很容易地认识到,依据不确切和不可靠的知识,实验者要想在刑事案件和精神病例中从事研究,失败是不可避免的。我们对犯罪和以往的情绪情境了解不够,无法形成一组关键的刺激词。由于这个原因,以及其他一些原因,这种方法对犯罪学或精神病学很少有实用价值。

还有其他许多研究情绪行为的实验方法——从你必须填写有关你以往生活的问题表到使用电流计测量身体对弱电流的不同阻力。但是,由于它们的技术性质和不能令人满意的结果,我们在本讲中不必考虑它们的作用。

小 结

我们必须结束这次冗长的演讲。我们已经对人类情绪生活的许多方面进行了研究。希望你们能够从中获得行为主义者的主要论点——人类的情绪生活建立在环境对人的折磨之上;迄今为止,这一过程充满着偶然性(hit or miss)。各种行为形式未被社会审视就发展起来。我认为,你们现在和我都相信,我们可以用有序的方式建立起情绪反应——只要社会找到建立它们的方式,它们便会用特定的方式建立起来。换言之,至少应该部分地了解把它们建立起来的过程。此外,我认为当我说我们正在开始理解一旦它们建立起来便如何予以消除,你们也会同意。沿着后面一条路线,这些方法的进一步发展是我们大家都感兴趣的——在我们中间,许多人都有希望予以废除的孩子般的爱、怒或恐惧。这些方法将使我们在处理情绪疾病中能够用自然科学的方法来代替令人怀疑的和正在消逝 的不科学的方法,这种不科学的方法现在称做精神分析法(psychoanaly-sis)。

那么,行为主义者能不能在这里突然插入需对自己的观点加以谨慎对待的字眼呢?行为主义者的所有结论建立在过少的案例之上,他们的实验资料也少得可怜。当然,这些不足之处在不久的将来是可以设法加以补救的。目前,在从事情绪行为研究的大批学生中,已有越来越多的人正在运用行为主义的方法。凡是心智健全的人再也不会使用那些陈旧的内省方法了。詹姆斯及其他的直接追随者运用这种方法几乎毁掉了心理学中最激动人心的部分。

在我们的下一次讲座中,我们将讨论我们在获得人体习惯的巨大系统中,在获得我们的技能活动中,在我们的职业以及诸如此类的情形中,我们将采用的一些步骤。

[1] 该研究的部分报告已发表。见玛丽・科佛・琼斯的《儿童恐惧的消除》(The Elimination of Chil-dren’s Fears)、《实验心理学》杂志(Jr. Exp. psychology),1924,p. 382.

[2] 有关彼得的完整报告已由琼斯夫人在《教育研究》(Pedagogical Seminary)1924年第12期上刊出。