第十九讲

大脑两半球的病态,当做受手术作用的结果:甲、两半球皮质活动一般的变化;乙、声音性分析器活动的障碍

诸位!在我们获得了大脑两半球活动的完全客观的、充足的特征说明以后,当然就应该着手于大脑两半球构造的详细研究和大脑个别各部分活动的研究,这是在我们工作最初时期曾经计划过的(参看我的《动物高级神经活动(行动)客观性研究实验20年》一书中有关1903年马德里特国际医学会议上的报告)。目前与我们面前这个目的相当的,只有唯一的方法,即大脑两半球一部分损伤和切除的方法。这一方法显然具有许多重大的缺点,但是还有什么其他可能的办法呢?大脑两半球是大地自然界创造力所作成的最复杂的最精密的构造,而我们为了认识它的目的,对它所采取的态度却是一种粗暴的破坏办法,也就是大脑某一小片的粗暴地全切离的方法。请诸位想象,譬如我们现在要对于相对简单的人类手工器械的构造和机能要进行研究。于是我们茫然无知地不区别这器械的各部分,也不谨慎地审查这个器械,而也许就用锯子或任何其他破坏性的工具,切离这器械的1/4或1/8的部分等等,这样也许就能汇集一些材料,以判断这个器械的构造和机能。在本质上,我们对大脑两半球和大脑其他部分也是采取这样通常的态度的。用槌子和凿子或锯子,我们打开大脑的坚固的容器,开放大脑的若干包膜,切断血管,最后就运用各种不同的机械性作用(震荡、压迫、牵拉),切下或大或小的脑小块。然而活物质的特殊性质和固有的力量是这样的,就是我们虽然施行了这些一切的操作以后,经过几点钟或甚至几昼夜,如果不施行特殊的、精密的检查,有时就不能发现该动物有任何与正常相乖离的征兆;然而从另一方面说,我们却可能利用这些处理方法而多少阐明大脑两半球的机能。但是这决不能使生理学者能够满意而泰然自若。生理学者不断地负着一个责任,就是须要根据自然科学现代的成绩和非常增多的现代技术方法,努力为了这个或那个研究的目的而探索某些处理方法,而所探索的处理方法是要与所研究的器械的精密性不相距过远的。当然,现在利用切除大脑一部分而进行大脑两半球的研究方法,其本身会引起复杂的病态,并且此时所获得的有关大脑构造的一些结论,纵然是很谨慎的、非常有限制的结论,却依然不能完全保证没有错误。本来,大脑两半球是互相关联和联系的一种特殊器官,并且具有最高度的反应力,所以在大脑一部位的损害必定会显现出来,或者反映于这器械的全体,或者至少反映于它的许多远隔的一些点或一些部位。手术对于大脑直接地会发生影响,而我们也许有根据地希望着,这影响会因为活物质的可塑性(造型性,пластический)组织性机能的缘故而逐渐被排除掉。可是除这类影响以外,手术性处理方法依然有一个严重的损害、一个远期的后果,这就是在脑部手术后缺陷的部分会有疤痕组织的形成,这也就是以后的刺激和继续破坏的新原因。从一面说,疤痕对于其邻接的大脑部分是一种机械性刺激物,会引起大脑周期性的兴奋发作,而从另一面说,由于疤痕的压迫、牵拉和破坏的作用,疤痕会继续不断地破坏大脑的实质。与手术处理方法若干改善的同时,我不幸地当时犯了一个重大的错误,这是我现在所想到的。为了避免大手术时出血的目的,我预先老早地完全除去了掩蔽头盖颞颥部的肌肉。我的目的是达到了,就是屡屡能够凿开萎缩了的头盖而没有一滴的流血。可是同时硬脑膜也萎缩了,干燥而易碎,于是以后在大多数的场合不能将硬脑膜完全密闭地缝合。因为如此,脑的创口与异种组织创面发生联系,与其他组织的粗疤痕相结合,于是疤痕组织就容易向脑内生根,在脑组织内越过越增殖。差不多我所做手术的实验狗的全部都因为痉挛发作而死亡。往往在手术后的5~6周以后,这样痉挛就会发生。在最初几次痉挛发作的时候,死亡是比较少有的。往往地,这样的痉挛起初是微弱而不常发,但在几个月以内发作回数加多,痉挛也逐渐加强,结果或者引起动物的死亡,或者引起神经系活动更强的新的紊乱。我所采取的处置办法,有时是再施行麻醉,有时是切除疤痕,虽然间或有效,但其当然并不能成为可靠的办法。

除了大脑个别部分机能研究的该方法所引起的上述困难以外,实验者须要重视大脑两半球构造的特色,因为这特色是特别显著的。在生物个体的全身内,我们不断地遭遇着准备性的代偿机构,以抵抗身体内一部分的障碍,而神经系是树立个体内的一节联系和关系的构造,所以上述准备性代偿的原则必定有最高度的表现。这个情形,我们既可以在脊髓方面,发现于脊髓极复杂的、多种多样的通路,而在末梢神经系统内(注:即周围神经系统),也可以发现于广泛存在的所谓回归性感觉(возвратнаячувствительность),这显然地可以中和这些部分所受机械性障碍的损害。当然,调整全身内在性与外在性活动的最高机关是大脑,所以上述原则的机构在大脑里面一定也是极高度地实现着的。

因为上述事情的缘故,我们掌握着各种分析器有关的各条件反射,努力在摘除大脑两半球某一部分以后,确定和研究大脑两半球的病态,并且也利用这类研究尽可能地了解大脑两半球的一般构造及大脑个别各部分的意义有关的问题。

在大脑两半球一部分摘除以后,所发现的第一现象就是条件反射的消失。可是在大多数场合,并不是一切条件反射都消失,而是我们所谓人工的条件反射的消失,就是说,这是我们在实验室里所形成的、比较新的不很实际应用的反射;其次,有一个恒常的规则,就是天然的条件反射,譬如对于食物的运动性和分泌性(唾液)的反射是比一切人工反射恢复更早的。有时甚至在手术的麻醉作用消散以后,几乎不能发现天然条件反射缺如的时间。与人工条件反射相比较,天然条件反射具有相对的稳定性,这是在我们摘除大脑一部分的每个实验里都会遭遇的事实,简直不需要举出任何例子。通常在手术以后,即使该手术仅仅是施行于一侧的脑半球的任何一个部分,一切的条件反射都会消失。条件反射消失的时间各有不同,从一天到几周,甚至到几个月。虽然通常的是损伤越大,反射消失的时期越长,然而如果计算全部的事例,我们也能观察不少的例外。甚至所做的两个手术,从部位、范围及手术方法而言,似乎是完全相同的手术,可是反射消失的时间可能有很大的参差。可能的是,手术最后的损坏和刺激的程度,除与手术者的敏捷和注意力有关以外,也与受手术的该动物解剖学的和机能的特性有关。各条件反射的恢复,并不是全部同时的,而是有一定次序的。除上述反射坚强性以外,条件反射恢复的快慢与手术的部位有关。与受手术损伤的区域相隔较远的分析器的各反射,恢复比较快。可是除此以外,似乎条件刺激物的强度和分析器的性质也具有若干意义。这样,在摘除出梨状回转(g.pyriformis)的场合[惹华德斯基(Завадский)实验],口腔的条件反射(水反射,以后再说明)在手术后第11天就恢复,樟脑条件反射在第18天恢复,室内光亮加强的反射在第25天恢复,而皮肤机械性刺激的条件反射在第35天还不曾恢复。上述所有事实证明,从手术损害部位的一定影响向大脑实质扩展,而以后这种影响又慢慢地向原发点集中。一般地说,这是手术的刺激性影响。在以前的讲义里已经看见过,强有力的刺激物,或者互相对立的神经过程的冲突,都会引起制止作用的发生,并且制止作用是长时间继续的,所以在因手术处理而有大脑组织一部分受机械性破坏的场合,当然更应该期待着制止作用的发生了。

在各条件反射终于恢复的时候,反射不仅达到正常的强度,并且有时超过正常值,非常增强,并且更加稳定,而同时制止过程却是减弱的。在我们的实验材料方面,与此有关的例子又是很多。在除去蒙克氏(Мунк)听觉区域一部分以后[爱里亚松(Эльяссон)实验],两只狗的条件性食物反射非常增强,在一个实验的全部经过里都是增强不变的,而在这手术以前,在一个实验的最后,该条件反射量会减弱。在一只狗的大脑两半球后半部被除去的实验场合[库得林(А.Н.Кудрин)实验],这个现象更为明显,就是在手术以前,食物性条件刺激物孤立作用给予一两滴,而在手术以后,条件刺激物在同一时间内给予了13滴左右。曾经观察过,许多狗在无条件刺激物作用停止以后,唾液分泌的时间远远更长地继续着。有时发现消去性过程的进行比较更延长,分化相及条件制止物两者的形成都更困难,并且在各刺激物的间隔时程以内也有唾液的分泌,这是手术以前所未有的。这最后的情形,可能是因为第七讲里所提及过的环境反射被解除制止的缘故。剩下一个问题:制止过程的减弱是兴奋过程增强的结果呢,还是制止过程本身的减弱呢?

在手术以后,还可以观察一种变化。这就是制止过程的惰性,也可以说是制止过程的不动性。如我们看见过的,在实际应用的场合,制止过程在时间上和空间上都是能集中的。但在手术后的时期,制止过程的集中,非常缓慢而无力。制止过程的这类惰性现象不仅发生于蒙受手术伤害的分析器,而也发生于不受直接伤害的分析器(克拉斯诺高尔斯基实验)。

这样看来,我们的目的是在除去大脑一部分以后,从大脑两半球全部正常活动之中,发现已被除去的皮质一部分的机能消失,可是这个目的却为手术的初期对于大脑全部实质的反响而掩蔽,这类反响往往是缓慢而渐渐地停歇的。当这反响终于不再显现的时候,如上所述地,很快地又会有疤痕形成的出现,这是对于大脑两半球具有一般性意义的一种情形。在各种不同的场合,疤痕的影响是各不相同的。有时在同样一个手术的场合,疤痕的影响或者频繁地、强有力地、很快地出现,或者与此相反。可惜,疤痕影响微弱的例子是比较少的。疤痕作用最常有的症候是全身的痉挛或局部的痉挛。大脑两半球的这些兴奋的爆发即在痉挛期以外也可能以两半球正常活动变异的形式而发生。我们必须区别,有些是与发作并行的、个别地发生的、不很显著的变化,有些是极强的兴奋发作的结果,或者是虽不很强但多次重复发生的痉挛发作的结果。我们先从第一类的变化谈起。如果每天检查各条件反射,就可能相当正确地预先断定痉挛发生的时期。如果没有任何显然可见的原因,各条件反射开始减弱而终于消失,这就是痉挛发作逐渐接近的征兆。有时可能窥见比较更早的时期——这就是分化相的消失,就是说,制止过程的障碍。在痉挛发作过去以后,各条件反射的恢复时期很有差异:或者在几小时以后,或者在几天以后。有时条件反射的恢复是复杂的。在痉挛以后的即刻,反射是存在的,但以后各反射又消失相当长久。可能的是,在起初若干时间内,有兴奋发作的扩展,而以后才开始并有负性诱导的兴奋过程的集中。从极强的兴奋发作(强痉挛)说,或从多次的、屡屡反复发生的发作说,这些发作的后继性作用很有差异。某一只狗在强烈的痉挛以后,可能即刻发生绝对的耳聋。另一只狗,本来对于人、其他各狗、食物等等的态度都是完全正常的,但在痉挛以后却对一切都回避,直到新的痉挛发作使它死亡为止。第三只狗在多次的、屡发的痉挛以后,显出一系列完全特异的症状。以后会详细地记载这只狗,现在不过只说明它的一个症候。全部反射在痉挛以后都恢复了,可是这些反射都必定是几乎完全同时性反射。如果延长孤立的条件刺激的时间是多少显著的(5秒以上)或重复应用的,就会迅速地引起条件作用的消失、瞌睡状态的发展和食物的拒绝。显然,这只狗已经陷于兴奋性薄弱的慢性状态,这是在前一讲最后的部分关于一只狗曾经记载过的。在痉挛每次重复发生以后,这个状态会更增强。完全当然的解释是,应该把这个现象当做在强烈的兴奋发作以后发生的、大脑皮质细胞的消耗状态看待,也就是说,这些大脑皮质细胞在外来各刺激物的影响之下,极快地移行于制止状态。在此场合,由于大脑两半球的一般的兴奋,这个慢性状态是及于大脑两半球全部实质的;与受手术损伤的个别分析器有关的这样状态一部分的症候表现,是我们以后不止一次地会遭遇的。此状态与瞌睡及睡眠的关系,在有关睡眠一讲里已经提及过了。

可是有时疤痕影响的表现与此不同,就是并没有两半球运动区域的兴奋,而只有限于其他各分析器的兴奋。

对于一只狗,剔除了它的大脑的两额叶(巴勃金实验)。在手术以后,狗的健康迅速恢复了。可是大约在2个月以后,接连10天,这只狗的皮肤具有非常的感觉过敏性。这只狗一受极微弱的触摸就会叫唤起来,一运动也叫唤,并且倒下,全身团缩起来。很显然,这是因为皮肤分析器内的瘢痕刺激着大脑皮质内的损伤感受器细胞(主观地说,这就是感痛性细胞)的缘故,假定如果这类细胞是个别地存在的。

另一只狗的实验(叶洛菲耶娃实验)是更有兴趣而且更明了的。这只狗的皮肤分析器的一部分被摘除了。手术以后过一个半月,它突然有了极强烈的痉挛的发作。在发作的期间,它又接受了手术处置,原有疤痕所产生的增殖部分远远超过初期手术的部位。在手术的时候尽可能小心地把这疤痕除去了。在这以后,痉挛不再发作。可是其他的症候发作却开始了。这是屡屡发作的症候,每次发作会继续几天。当它的主人、实验者或食物偶然进入其左眼视野内的时候(该狗的右侧受了手术),它就迅速地回避而把身体转过去,并且如果它在此时不受束缚,就会显然特别兴奋地逃走。同时,在其右侧方面,它对于各种事物的反应,却依然是完全正常的。有时它在完全自由的时候,向左侧张望着,就会迅速地跳起来,随便乱跑。这是容易解释的,如果我们假定,疤痕的残余物在光分析器内,并且这是在一侧光分析器区域内,由于内在的刺激而发生作用,由眼部进入的外来的刺激就因此增加了某一个成分,于是对外在的事物就赋予一个异于寻常的古怪状态,这样,对于实际的任何事物,动物就发生对于一个仿佛异常的事物的反应。简单地说,疤痕成为错觉产生的条件了。显然与此相同的是,上述的一只狗,在痉挛发作以后就会从熟人逃开,从食物逃开,陷于非常的兴奋。我们需要想象,在此场合,由疤痕所引起的兴奋发作,在皮质运动区域内已经终止以后,还继续地在光分析器内暂时具有作用。我们可以有理由地说,在上述的各场合,我们所见的情形正是所谓癫痫的同等症状(эпилептическиеэквиваленты)。

上述事实引起了我们利用刺激以检查各分析器的一个想法。我们把电极放在动物大脑表面各不同的点上,打算对于具有各种条件刺激物的狗,利用电流以使各种条件刺激物的效果发生变化。方法已经完成,所需要的就是做实验。

不能不令人遗憾的是,在我们大多数摘除手术的时期(我们研究工作的初期),我们关于实验动物神经系统各种不同类型,关于在机能性作用的影响下大脑两半球的病态,都还不曾掌握任何参考资料。似乎是,如果有了这些资料,大脑摘除材料的利用,也许就是更广泛而更深刻的。

关于大脑两半球手术后一般的后作用,我们已经有了一个概观。在这以后,我要说明尽可能地利用摘除性实验的条件反射的方法,以达到决定大脑全部实质或其大小不同各部分的生理学意义的目的。

我们与高尔兹最初做的办法相同地完全摘除了实验动物的大脑两半球,可是带着一个特殊的目的,正如我们[泽廖尼(Зеленый)实验]研究过的,就是要确定大脑两半球对于动物条件反射性活动的关系。因为泽廖尼本人已经多次详细地记载了大脑两半球被摘除以后狗的一般行动,所以在此地我所谈及的问题只是条件反射与大脑两半球的联系。虽然我们努力把条件反射应该发生的一切条件都重演起来,可是显然,在狗大脑两半球被摘除的场合,各通常的条件反射都是完全缺如的。在我们其他许多实验里,有一个非常安定的、与其他各反射都有区别的反射,于是我们就对这个反射集中了我们的注意。这就是与口腔感觉黏膜性表面有关的所谓条件性水反射(водянойусловныйрефлекс)。如果利用安置于狗口内的小器械将酸液注入,那么,在注入若干次以后,再只将水注入于动物的口内,于是本来不能引起任何显著唾液分泌的水(最多不过一两滴),现在却使唾液分泌很多。所以,口腔感受器由水的刺激,在时间上与酸的作用一致地相结合,获得了条件性酸的作用,而这类条件性酸作用的表现就是大量唾液的分泌和特殊的运动反应。这种水反射具有其他各条件反射的一切特征,这是以后在其他场合我们也会看见的,所以它的条件性是不容置疑的。我们有一只摘除大脑的狗,是手术后生存最久的。这只狗在全部大脑两半球实质被摘除以前,就形成了条件水反射,其反射量是对于每5毫升的水有8~10滴的唾液。在大脑两半球完全摘除以后,从第六天起,几乎每天注入0.25%盐酸溶液5毫升若干次,一共注入500次以上,只经过了7个月以后才开始对于水有反射的出现,而这水反射以后渐渐增强,增加到对于5毫升的水有13滴唾液的分泌。可是这种反射究竟是什么?这种水反射在许多关系上都与条件性水反射大不相同。这水反射主要的区别,就是它不会消去,而在正常动物的其正条件性水反射的场合,如果只用水而不并用酸,几次以后,水就很快地丧失唾液分泌的作用。大脑两半球被摘除的狗,其水反射作用却是恒常的。观察水注入以后的狗的动作,就会阐明这事实的真正意义。在水被注入以后,狗就显出特有的运动,这正是通常狗在饥饿时的运动:狗开始到处跑走,头部向下垂,鼻孔不停开合地乱动着,仿佛在寻觅着什么东西。显然,水与口腔黏膜的接触,对于狗引起了强烈的无条件食物反射。这是与如下情形相一致的,就是脑的各无条件反射,譬如唾液分泌反射,在大脑两半球摘除手术以后,起初是很强烈地被抑制的,以后渐渐地恢复,最后非常增强而超过正常值。

这样,虽然不能僭越地主张我们论题的绝对精确性,可是不能不假定,大脑两半球是条件反射最主要的器官,它的综合性机能是范围很大而完全的,不是中枢神经系任何其他部分所具有的。

在各个个别的分析器之中,我们研究最多的是声音性分析器。我先开始说明它。三只狗在摘除大脑两半球一部分以后,我们观察了绝对的聋。其中两只的大脑两半球后半部的摘除手术(库得林实验)是从大脑两半球S状回转(g.sygmoidei)的上后方,向雪儿维氏回转(g.sylviatici)的顶部进行,以后沿着雪儿维氏裂(fissura fossae Sylvii)的这条线上施行的。在这手术以后就发生了全聋症。全聋症的发生是在第二次手术的即刻以后(摘除手术分两次做,先摘除一侧,以后摘除另一侧)。一只狗在第二次手术以后活了9个月,另一只狗活了7个月。对于第三只狗[马可夫斯基(Маковский)实验],从两侧摘除了雪儿维氏后回转(gg.sylviatici poster.)、外雪儿维氏后回转(gg.ectosylv.poster.)和上雪儿维氏后回转(gg.suprasylv.poster.),并且在一侧摘除了这些回转的中部与前部的一部分。在手术后一个半月以后,这只狗突然发现了全聋症。在全聋症以前,制止过程减弱。不能不想象,在夜间是发生过痉挛的。在这全聋症出现以后,这只狗,看起来,依然健康,还活了一个月。在这一个月的期间,这只狗又形成了一些新的反射,而新反射的各动因是与皮肤机械性的、气味性的和光的各分析器有关的。这只狗以后在痉挛发作的时候死亡。许多其他的狗在受了完全相同的手术以后,对于声音还有反应,而这些狗在手术后生存的时期并不比上述三只狗短,并且还有几只狗的手术后生存时期更长。那么,声音反应的完全丧失应该怎样解释呢?既然在大脑两半球完全摘除以后,狗对于声音依然能强烈地反应的事实是正确的,那么,我们不能不承认,在我们这三个事例,或者有了皮质下核的什么损伤,或者制止过程扩展到皮质下的部位。后者的可能性是由于如下的理由而不能排除的,因为首先在检查的时候(可惜仅是肉眼的而不是显微镜的检查),不曾发现任何皮质下核的损伤;其次,在手术的时候,正与最初两只狗的手术相同,光性反应起初完全消失,但经过两月以后又恢复了,甚至光性条件反射达到了手术前的强度;第三,是我们知道,从大脑两半球出发的兴奋会制止脑下位部的反射。如果承认第三只狗实验的制止作用的存在,就不能不注意,在此事例的制止过程只是在声音分析器的系统内极孤立地扩展,而完全不与其他各分析器相接触。

通常在除去大脑两半球的颞颥叶或全大脑皮质后半部以后,一般性的声音性机能(耳的高抬和头部的回转)至迟在几天以内,通常在几小时以内,就会恢复,甚至有时简直不能捉摸这机能消失的时间。显然,这是与大脑皮质各下位核有关的一种无条件的方位判定性的探索反射,因为这个反射在大脑两半球被除去的狗上是永远存在的。以外的其他声音性机能的一切活动都必定是应该归纳于大脑两半球的。声音分析器的、只隶属于大脑两半球的这些残存机能,起初在上述手术以后,会全部消失,可是以后会或快或慢地渐渐恢复,然而决不能完全恢复。

当两侧颞颥叶被除去以后、探索反射恢复而其他分析器各动因的条件反射已经出现的时候,依然没有任何声音性的反射。这样情形可能继续几周乃至几天,这是由于该手术的完全度的如何而然的。此外,极重要的是,两侧手术是否同时施行,抑或至少以短的间隔时程,先后施行。在与此相反的场合,就是说,如果两侧手术的间隔时程很长,就可能不发现这个时相。这些声音条件反射的欠缺意味着什么?许多的假定是可能的:可能的是,声音分析器内的残存细胞因为某种原因(可能是细胞因为手术而弱化,或者细胞数非常减少,或者残存着一些预备性的、以前不曾工作的细胞)现在不能适合于兴奋过程,而在外来刺激影响下直接地移行于制止状态。这是一个可能的假定。另一个可能性如下:也许是手术以后,在声音分析器脑皮质终末部方面,声音分析性的机能非常降低,于是动物所接受的一切声音(在通常的实验室里这种声音是很多的)都仿佛是相同的声音,所以现在我们的无条件刺激物大都不是与条件刺激的声音一致,而是与泛化的声音相一致的,所以声音的条件性意义也就必定消失。最后的可能性是,在手术的影响下,声音分析器的综合性机能的本身不知怎地衰弱了,暂时消失了。我们应用了两个特殊的实验,检查了第一和第二的两个假定[克雷柴诺夫斯基(И.И.Крыжановский)实验]。

起先,一个声音以制止性动因的形式而形成了条件制止物。对于一只狗,在樟脑气味的条件性食物反射上形成了两个条件制止物:就是皮肤机械性制止物及声音性制止物(调音笛的re音,每秒钟振动288次)。在大脑两半球颞颥叶除去以后,过3天,阳性樟脑反射是存在的。条件制止物依然在几天以内几乎没有作用。但在第12天,条件制止物完全显出良好的制止作用。同样地一切故意试用的其他各种声音也显出制止作用,此时没有阳性声音性条件反射。狗对于酸液注入口内时的响声和给它吃的干面包的咬碎音,都不曾形成条件反射,而在正常时这类条件反射的形成是很快的。声音的作用是由于条件制止物的性质而不是由于外制止动因的性质,这是可以证明的,就是对于复合制止物,并用食物的强化手续以后,条件制止性的作用就被破坏,而以后如果对于这复合制止物不并用食物的强化手续,条件制止性的作用就又会恢复。为了对照的目的,皮肤机械性条件制止物也是同样地能够破坏与恢复。所以,这声音是真正的条件制止性刺激物。在此实验以后再过几天,各阳性条件反射也开始出现。现在为了检查这个假定的正确性,我们也许还需要应用其他变式的实验。

为了检查第二个假定的目的,因为注意于非常泛化的声音,我们利用了痕迹条件反射。在利用延缓时间很长的痕迹反射的场合,阳性条件刺激物甚至于也具有更泛化的性质。一只狗,具有皮肤机械性刺激的痕迹反射。条件刺激物的最后瞬间与无条件刺激物最初开始瞬间两者的间隔时程是2分钟。唾液分泌通常在休息期的第二分钟开始。只在大脑两半球颞颥叶除去以后,经过10天,皮肤机械性刺激的痕迹反射才出现。在第12天试用的声音刺激,在4分钟内一共有了8滴唾液,而分泌开始是在刺激停止以后的第3分钟。可是再过5天以后,同一声音引起了6分钟内38滴的唾液分泌,并与通常相同地,分泌开始于刺激停止后的第二分钟。只是再过18天以后,对于各现存的声音的阳性条件反射才又出现。

在这些实验以后,第三假定的试验当然就不需要做了。

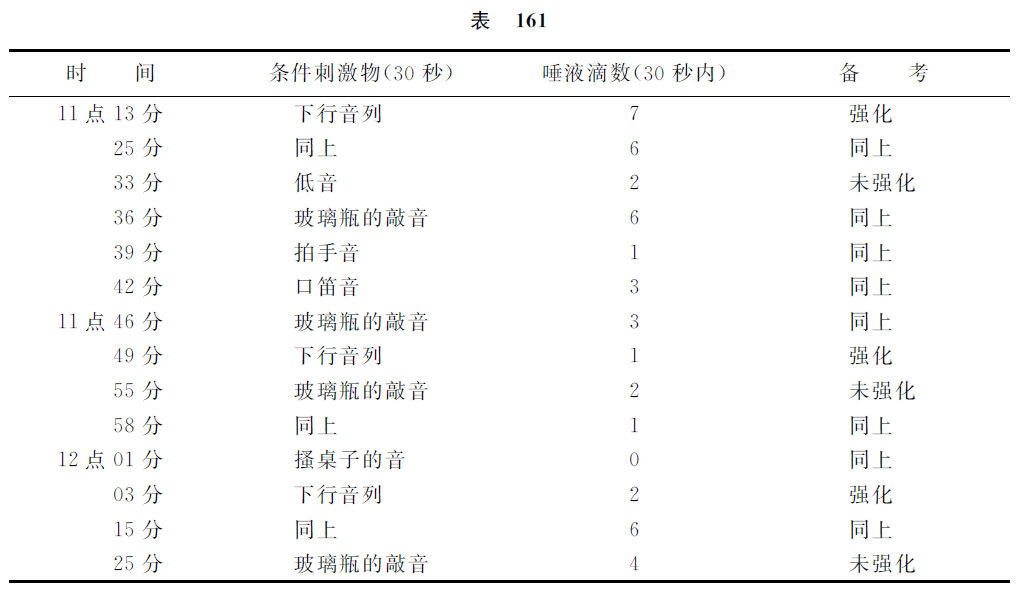

两个上述形式的实验例似乎与手术后声音分析器状态两个不同的时相有关,第一个例子与初期的时相有关,另一个例子与后期的时相有关。尤其说明这个关系的是,对于其他一些狗施行同一手术以后,我们也观察了声音性刺激泛化的特性,可是我们也观察了这些刺激对现存各条件反射的阳性效果(巴勃金实验)。巴氏各实验中的一个实验如下。对于一只狗形成了条件性食物反射,并且在各反射之中,以下行音列形成了阳性条件刺激物,而相同各音的上行音列却分化得很好。在除去大脑两侧颞颥叶以后的第八天,实验的进行如下。

由上表看见,除已形成的条件性声音性刺激物以外,许多其他的新异声音也具有阳性的作用,并且其中的若干声音甚至于是与已形成的条件刺激物作用相同的。如果未受强化处理的各新异声音的作用减弱,那么,其次被应用的条件刺激物的作用也非常减弱。如果条件刺激物受了强化的处理,其他各新异的声音性刺激物的作用也就恢复,就是说,具有条件刺激物性质的声音非常泛化了,同时分析各声音的力量也非常低降而几乎消失了。如果分析力开始恢复正常,这屡屡是进行很慢的。先从各声音刺激物之中,其他种类的声响、杂音等等会减弱其强度,但分化音分析的本身却很长久地依然是不完全的。譬如在上述的各实验(巴勃金)里,在手术以前即存在的各音的分化相,在手术以后慢慢地经过许多阶段,直到2个月以后,才会恢复。

上述声音性神经器官分析机能消失或减弱的事实,显然与蒙克(H.Munk)最初所记载的精神性聋(психическаяглухота)是相同的从心理学的观点与纯粹生理学的观点而解释这个事实,不能不发现一个本质上的区别。在蒙克“动物能听见,可是不能懂”的公式的场合,研究是以一个术语“懂”字为根据的,这是一条绝路。这样能更进一步吗?可是从生理学的观点,关于声音分析器机能障碍后恢复阶段的研究,开拓了一个广大的范围。在正常的时候,声音的分化,第一是根据一般的特征——强度,时间的长短,经过的连续或间歇,方位等等;第二,纯粹地根据声音的特征,譬如是杂音(击音)或纯音。我们不能不期待着(关于这一点,如我们刚才提及过的,我们已经有些肯定性的材料),在受了伤害的声音分析器机能恢复的场合,必定有声音分析器活动的各种不同的阶段在实验者的面前通过,而这些各阶段的研究,可以关于声音分析性机制的问题,获得比较更完全理解的根据。

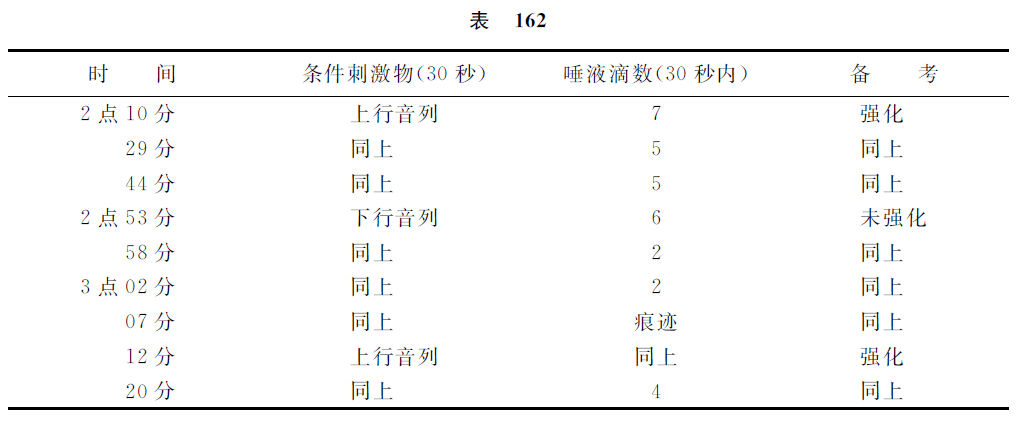

然而颞颥叶除去以后声音分析器机能的障碍是不仅限于上述事项的。还有这机能的一个缺陷,显然最重要的缺陷,就是还有声音分析一个重要的阶段显现了。已经老早为许多研究者所看出而证实的,是在这个手术以后,狗不复对于自己的名字发生反响。我们也看见了同样的事情。这有什么意义?不能不想象,这是意味着复合性声音刺激有关的特殊分析力的消失。因为要阐明这一点,我们故意做了一些实验(巴勃金实验)。我们利用一系列的邻接的各音形成了一些条件刺激物,不过这些声音的排列是各不相同的,或者从音的高度而有各不相同的排列次序,或者在各音之间有各不相同的间歇。从一种排列的各音形成了阳性刺激物,而从另一排列的各音形成了阴性刺激物(分化相)。如在以前讲义里曾经说过的,这一类的分化相比个别音的分化相在声音分析器的方面是更难于形成的。这只狗除复合刺激物的分化相以外,还具有个别音的分化相。以后,大脑两半球的颞颥叶完全被除去。五只应用于这实验的狗所得的结果都是完全相同的。虽然在手术以前所试验的个别音的分化相(一个音的),在手术后迟早会恢复,但是复合刺激的分化相恢复的任何征兆都是不能发现的,而且大多数的狗都在手术后受了两三个月的实验,其中的一只甚至在手术以后活了3年。这只狗是库得林研究以后活着的狗,所受的摘除手术,是如上所述的,涉及大脑两半球的全后半部,切除线是从S状回转(g.sygmoidei)的后方直达雪儿维氏回转(g.sylviatici)的顶部,以后沿着雪儿维氏裂(fissura fossae Sylvii)直达脑底。在1909年5月5日做完这个手术。上述的研究是在1911年年底施行的。我将说明这个实验。对于这只狗,形成了上行音列的食物反射(调音管的每秒钟290、325、370及413次振动的各音),并且个别地用马克斯·考尔(Max Kohl)变音器每秒1200次振动也形成了食物反射。各反射的形成都是足够迅速的;其次,用每秒钟1066次振动音着手于分化相的形成(经过每秒600次及900次振动的阶段)。分化相被形成了。上述的各音的下行音列的分化相丝毫不曾出现,虽然重复地应用上行音列400次,下行音列150次,并且完全同样地在整整3年内,这只狗没有对于名字反应的存在。

1912年3月15日的实验如下。

我以为下述的我们唯一的实验也是可能归纳于此的(爱里亚松实验)。这只狗的条件反射的刺激物是风琴的复合音(注:即协音)fa1 (F)+do3 (c′)+sol4 (g″)(每秒振动数从85~768次)。当这条件反射达到最高值的时候,这复合音中各个别音的效果都被检查了。这些个别的各音都发生作用,不过比复合音的作用较为微弱,但各个别音的作用量是几乎都相同的。这些个别各音彼此间的各中间音的作用是更弱的。在大脑两侧颞颥叶前半部被除去以后,各反射间的关系在实质上变化如下:sol4 音及其各邻近音都失去了作用,而复合音的反射却在手术后的第五天就恢复了。复合音中的一个低音(即F音)甚至于开始具有特殊强烈的作用,其效力往往与复合音的效力相等。如此意外的、同时显著的事实意味着什么?第一个可能的想法是,各高音特别由手术而受了障碍。可是这个见解绝对不可靠。当sol4 音单独地与食物相结合的时候,它就迅速地变成良好的条件刺激物。我们想再做改变方式的实验,可是很可惜,这只狗不久死去了。这个事实应该怎样解释呢?我们决不能将这事实归纳于复合音中各音强度不同的影响,因为高音毋宁是比中音及低音更强有力的。最简单地,可以假定在声音分析器之中存在着一个特殊的部分,即蒙克氏听觉区(слуховаясфераМунка),这对连续性的和同时性的各复合声音刺激能加以特殊的综合及分析。在大脑皮质的光性分析器内有所谓网膜射影的特殊部分,这是已经证明无疑的。蒙克氏听觉区也许是与这网膜射影部完全相同的。按照这个想象,也许可以假定,在大脑皮质内声音分析器这个特殊部分,存在着一些感受器的细胞,与末梢的声音器一切部分具有联系[注:具有传动装置(привод)],并且因为这部分特别有利的构造,在各细胞之间可能有各种不同的精微的结合,可能形成最复杂的复合性声音刺激,并且可能实现这些复合声音的分析。这一区域一部分的损害必定会引起复合刺激中某些个别刺激的脱落,而这区域的全部损害必定一般地丧失各刺激的最高的综合力与分析力。因为两侧大脑颞颥叶除去以后,各声音性条件反射还是继续存在着[卡立谢尔(Калишер)和我们的实验],并且甚至于还能够形成简单的分化相,而在大脑两半球全部皮质被除去的场合,这些声音性条件反射会永远消失,所以有必然的一个结论,就是在大脑皮质里,除声音分析器这个特殊部分以外,必定在大脑两半球的很巨大的范围内,甚至可能在大脑的全部实质之内,还有这声音分析器成分的散在。在构造上,这些成分已经不能具有复杂的综合力,而仅仅能够作比较简单的综合与分析。还有一个不能排除的可能性,就是这些个别的成分与这分析器的皮质核心部相隔越远,其声音分析器机能的单纯化与限制性也就越大。

我以为,声音分析器脑终末部构造有关的这个解释,可能其他分析器也是与此相同地,一方面也许最容易总括现有的一切事实材料,另一方面也许可以开拓以后研究的一个极大的范围。

这个解释也许可以适当地说明每个分析器广大的分布,如我们以后会看见的,在其他各分析器之间,这分布远远超过我们从前所假定的限界。这个想法也许可以使我们容易理解各分析器特殊核心构造的存在,因为由于各该分析器成分的浓密无比的集中状态,最高度的综合性和分析性的机能也许才成为可能。这个解释也许无困难地既能首先说明分析器核心部手术后分析器残余部很受限制的机能由于练习的影响而逐渐改善的机制,而其次也能说明这种改善的最大限度。在上述最后一只狗的场合,似乎是,声音的基本性分析力的恢复达到了最高的程度,而最高的综合力与分析力虽然经过了三年间的练习,却也不曾能够恢复。

有关大脑两半球内各分析器的分配地位的上述的概念,为了需要事实方面检验的必要,当然引起极多的实验性的课题。如果我们讨论声音性分析器的问题,就在施行一部分的手术以前,必须应用多数基本的和复合的阳性刺激物,并且也要应用种种的分化相,与此同时,必须研究各基本性刺激物的一般性质:譬如兴奋性、阳性刺激物变成制止性刺激物的各条件、制止性过程的可动性等等,这样才可以在手术以后,或多或少地可能决定,在这一般的性质有关的变化中发生了什么,并且什么是若干构造部位损伤的特殊结果。在研究手术后声音性机能恢复的场合,与上文已经指明的情形相同地,需要尽可能谨慎地探求这机能恢复的各个阶段。当然,为了实现这些一切,起初先要保证大脑手术后动物长期的、完全健康的生存,然而,令人遗憾的是,即便是现在,大部分还是一个不能实现的希望。