第一部分 人类的由来或起源

· The Descent of Otigin of Man·

我曾着眼于两个明确的目的,其一,在于阐明物种不是被分别创造的,其二,在于阐明自然选择是变化的主要动因,虽然它大部分借助于习性的遗传效果,并且小部分借助于环境条件的直接作用。然而,过去我未能消除我以往信念的影响,当时这几乎是一种普遍的信念,即各个物种都是有目的地被创造的;这就会导致我不言而喻地去设想,构造每一细微之点,残迹构造除外,都有某种特别的、虽然未被认识的用途。一个人如果在头脑里有这种设想,他自然会把自然选择无论过去或现在所起的作用过分夸大。有些承认进化论但否定自然选择的人们,当批评我的书时似乎忘记了我曾着眼的上述两个目的;因此,如果我在给予自然选择以巨大力量方面犯了错误——这是我完全不能承认的,或者我夸大了它的力量——在其本身来说这是可能的,那么我希望,至少我在帮助推翻物种被分别创造的教条方面作出了有益的贡献。

▲雌极乐鸟的色彩暗淡而且缺少任何装饰物,反之,雄极乐鸟大概是所有鸟类中最精于装饰者,其装饰如此多种多样,以致见者无不赞叹。

第一章 人类起源于某一低等生物类型的证据

有关人类起源证据的性质——人类和低于人类的动物的同源构造——有关一致性的各点——发育——残迹(退化)构造,肌肉,感觉器官,毛发,骨骼,生殖器官等——这三大类事实同人类起源的关系

如果一个人想要决定人类是否为某一既往生存类型的变异了的后裔,他最初大概要问,人类在身体构造和心理官能(mental faculties)方面是否变异,哪怕是轻微的变异;倘如此,则这等变异是否按照普遍适用于低于人类的动物的法则遗传给他的后代。还有,就我们贫乏知识所能判断的来说,这等变异是否像在其他生物的场合中那样,乃是同样的一般原因的结果,并且受同样的一般法则所支配;例如,受相关作用,使用和不使用的遗传效果等等法则所支配?作为发育受到抑制、器官重复等等的结果,人类是否会变成同样的怪相,并且人类的任何畸形是否表现了返归某一先前的、古远的构造型式?自然还可以这样问,人类是否像如此众多的其他动物那样,也产生彼此仅有微小差异的变种(varieties)和亚族(sub-races),或者产生差异如此重大的种族(race)而必须把它们分类为可疑的物种?这等种族如何分布于全世界;而且,当他们杂交时,他们在第一代和以后各代彼此发生作用吗?此外,还可追问其他各点。

追问者其次将问到重要之点,即,人类是否以如此迅速的速度增加,以致不时引起剧烈的生存斗争;结果导致无论身体或心理方面的有益变异被保存下来了,而有害的变异被淘汰了。人类的种族或种(species)无论用哪个名词都可以,是否彼此侵犯,相互取而代之,因而有些最终归于灭绝?我们将会看到,所有这些问题一定可以按照对低于人类的动物的同样方式得到肯定的回答。就大多数问题来说,的确显然如此。但对刚才所谈到的几个需要考虑的问题暂时推迟予以讨论,可能是方便的。我们先看一看,人类的身体构造在多大程度上或多或少明确地显示了一些痕迹,以说明他来自某一低等类型。在以后数章,将对人类的心理能力(mental power)在与低于人类的动物的心理能力的比较下加以考察。

人类的身体构造

众所周知,人类是按照其他哺乳动物同样的一般形式或模型构成的。人类骨骼中的一切骨可以同猴的、蝙蝠的或海豹的对应骨相比拟。人类的肌肉、神经、血管以及内脏亦如此。正如赫胥黎和其他解剖学者所阐明的,在一切器官中最为重要的人脑也遵循同一法则。比肖夫(Bischoff) (1) 是一位站在敌对方面的见证人,连他都承认人类的每一个主要的脑裂纹和脑褶都同猩猩(Drang-outang)的相似;但他却接着说,它们的脑在任何发育时期中都不完全一致;当然也不能期望它们完全一致,否则它们的心理能力就要一样了。于尔皮安(Vulpian) (2) 说:“人脑和高等猿类的脑的差别极其轻微。我们对这种关系不应有错觉。就脑部的解剖性状来看,人类之比类人猿,不但较近于类人猿之比其他哺乳动物,而且较近于类人猿之比其他猿类,如绿背猿(Des guenons)和猕猴(Des macaques)。”但是,在这里进一步详细地指出人类在脑的构造和身体其他一切部分上同高等哺乳动物的一致性,则是多余的了。

可是,对于构造没有直接或明显关系的少数几点加以详细说明,还是值得的,这种一致性或彼此关系借此会得到很好的阐明。

人类容易从低于人类的动物那里染上某些疾病,如恐水病 (3) 、天花、鼻疽病、梅毒、霍乱、疱疹等 (4) ,而且容易把这些病传给它们;这一事实证明了它们的组织和血液既在细微构造上也在成分上都密切相似, (5) 这比在最优良的显微镜下或借助于化学分析来比较它们还要明显得多。猴类像我们那样,常患许多同样的没有传染性的疾病。例如伦格尔(Rengger) (6) ,曾在巴拉圭卷尾猴(Cebus azarae)的原产地对它进行过仔细的观察,它容易患黏膜炎,具有通常的症状,如经常复发,就会导致肺结核病。这种猴还患中风、肠炎和白内障。幼猴在乳齿脱落时常死于热病。药物对它们产生的效果,同对我们一样。许多种类的猴对茶、咖啡、酒都有强烈的嗜好,我自己亲眼见到,它们还吸菸取乐。 (7) 布雷姆(Brehm)断言,非洲东北部的土人把装有浓啤酒的器皿放在野外,使野狒狒(baboons)喝醉以捕捉它们。他曾看到他自己圈养的几只喝醉的狒狒,他对它们的醉态和怪相做过引人发笑的描述。醉后翌晨,它们非常易怒而忧郁;用双手抱住疼痛的脑袋,作最可怜的表情;当给它们啤酒或果子酒时,它们就厌恶地躲开,但对柠檬汁却喝得津津有味。 (8) 一只美洲蛛猴(Ateles),当喝醉了白兰地酒之后,就会永远不再碰白兰地酒,这样,它就比许多人都更聪明了。这些琐事证明了人类和猴类的味觉神经是多么相似,而且他们的全部神经系统所受到的影响又多么相似。

人类的内脏会感染寄生虫,时常因此致死,并且受到外部的寄生虫的侵扰,所有这等寄生虫同感染其他哺乳动物的寄生虫都属于同属(genera)或同科(families),至于疥癣虫,则属于同种。 (9) 人类有如其他哺乳动物、鸟类甚至昆虫那样,受一种神秘的法则所支配 (10) ,这一法则使某些正常过程,如妊娠、成熟以及各种疾病的持续,均按月经期进行。人类的创伤按照同样的愈合过程得到恢复,人类截肢后的残余部分,特别是在胚胎早期,也像在低等动物的场合中那样,有时具有某种再生的能力。 (11)

像物种繁殖这个最重要机能的全部过程,从雄者的最初求偶行为 (12) 到幼仔的出生和哺育,在所有哺乳动物中都是显著一样的。猴在幼仔时不能自助的情况几乎同我们的婴儿一样;在某些属中,猴仔在外貌上完全不同于成猴,犹如我们的子女不同于他们的充分成熟的父母一样。 (13) 有些作者极力主张,作为一种重要的差别,人类幼儿的成熟期要比任何其他动物迟得多。但是,如果我们注意看一看居住在热带地方的人类的种族,其差别就不大了,因为,猩猩据信在10~15岁时才达到成年。 (14) 男人同女人在身材大小、体力、体毛多少等方面以及在精神方面都有差别,许多哺乳动物的两性也是如此。因此,人类同高等动物,特别是同类人猿在一般构造上、在组织的细小构造上、在化学成分上以及在体质上的一致性是极其密切的。

胚 胎 发 育

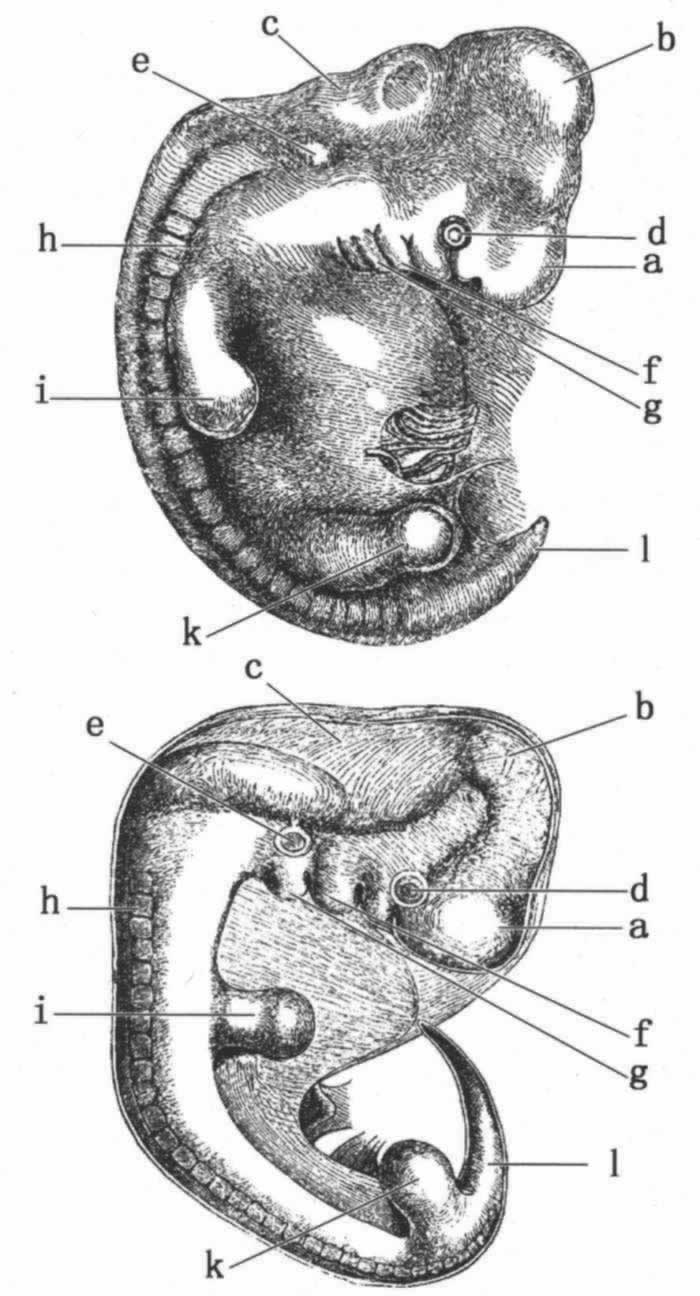

人是从一个卵发育成的,卵的直径约为1英寸的1/125,它在任何方面同其他动物的卵都没有差别。人类胚胎在最早时期同脊椎动物界其他成员的胚胎几乎无法区分。此时动脉延伸为弓形分支,好像要把血液输送到高等脊椎动物现今不具有的鳃中,虽然在他们的颈部两侧还留有鳃裂(图1,f,g),标志着它们先前的位置。在稍晚时期,当四肢发育时,正如杰出的冯·贝尔(Von Baer)所指出的,蜥蜴类和哺乳动物的脚,鸟类的翅膀和脚,以及人的手和脚,都是由同一个基本型式发生的。赫胥黎教授说:“在相当晚的发育阶段,人类幼儿才同幼猿有显著的差别,而猿在发育中同狗的差别程度,正如人在发育中同狗的差别程度一样大。看来这一断言好像要令人一惊,但它的真实性是可以证明的。” (15)

图 1 上图:人的胚胎(采自埃克);下图:狗的胚胎(采自比肖夫)

a.前脑:大脑半球等;b.中脑:四叠体;c.后脑:小脑,延髓;d.眼;e.耳;

f.第一鳃弓;g.第二鳃弓;h.在发育过程中的脊椎和肌肉;i.前肢;k.后肢;l.尾或尾骨。

由于本书的读者可能从来没有看过有关胚胎的绘图,所以我刊登了一幅人的和一幅狗的胚胎图,约在同一早期发育阶段,这幅图是从两部无疑正确的著作 (16) 中仔细复制的。

当举出了如此高水平的权威人士所做的以上叙述之后,我再借用别人的详细材料来阐明人类的胚胎密切类似于其他哺乳动物的胚胎,就是多余的了。然而却可以补充说明,人类的胚胎同某些成熟的低等类型在构造的种种方面同样也是类似的。例如,心脏最初仅是一个简单的搏动管,排泄物由一个泄殖道(cloacal passage)排出,尾骨(Os coccyx)突出像一条真尾,“相当地延伸到残迹腿之外”。 (17) 在所有呼吸空气的脊椎动物胚胎中,被称为吴耳夫氏体(corpora wolffiana)的某些腺与成熟鱼类的肾相当,并且像后者那样活动。 (18) 可以观察到,甚至在较晚的胚胎时期人类和低于人类的动物也有若干显著的相似性。比肖夫说,整七个月的人类胎儿的脑旋圈(convolutions)与成年狒狒的处于同样的发育阶段。 (19) 正如欧文教授所指出的,“大脚趾当站立或行走时形成一个支点,这在人类构造中恐怕是一个最显著的特性” (20) ;但是在约一英寸长的胚胎中,怀曼发现“大脚趾较其余脚趾都短;不是同其余脚趾平行,而是从脚的一侧斜着伸出,这样,它就与四手类动物(Quadrumana)这一部分的永久状态相一致了”。 (21) 我用赫胥黎的话来做结束,他问道:“人类是按照不同于狗、鸟、蛙或鱼的途径发生的吗?”然后他说,“立刻可以作出肯定的回答:毫无问题,人类的起源方式以及他们的早期发育阶段同在等级上直接处于其下的动物是完全相同的;毫无疑问,人类与猿类在这等关系上远比猿类与狗要近得多”。 (22)

残 迹 器 官

这个问题虽然在本质上不及上述两个问题重要,但由于几点理由,还要在这里更充分地予以讨论。 (23) 我们举不出任何一种动物,它们的某些器官不是处于残迹状态的,人类也不例外。必须把残迹器官同新生器官(nascent organs)区别开来,虽然在某些场合中把它们区别开是不容易的。残迹器官要么是绝对无用的,如四足动物雄者的乳房或反刍动物的永远不会穿出齿龈的切齿(incisor teeth);要么就是对其现今所有者仅有如此微小的作用,以致我们无法设想它们是在现今生活条件下发育出来的。处于后一状态的器官并不是严格残迹的,但有趋于这个方面的倾向。另一方面,新生器官虽然不是充分发育的,对其所有者却是高度有用的,而且能够进一步向前发展。残迹器官变异显著,关于这一点,可以部分地得到理解,因为它们无用,或近于无用,所以不再受自然选择所支配。它们往往完全受到抑制。当这种情形发生时,它们还是容易通过返祖而偶尔重现——这是一个十分值得注意的情况。

致使器官成为残迹的主要动因,似乎是由于在这个器官被主要使用的那个生命时期(这一般是在成熟期)却不使用它了,同时还由于在相应的生命时期的遗传。“不使用”这个名词不仅同肌肉活动的减少有关,而且包括血液流人某一部分或器官的减少在内,后一情形是由于压力交替较少或者由于其习惯性活动以任何方式变得较少所致。然而,在某一性别中表现为正常的那些器官,在另一性别中却可能成为残迹;这等残迹器官,像我们以后将要看到的那样,常常以不同于这里谈到的那些残迹器官的发生方式而发生。在某些情况中,器官是由于自然选择而被缩小的,因为由于生活习性改变,它们变得对物种有害了。缩小的过程大概还常常借助于生长补偿和生长经济(compensation and economy of growth)这两项原理;但是,当不使用对器官的缩小完成了所有作用之后,而且当生长经济所完成的节约作用很小时, (24) 器官缩小的最后诸阶段是难于理解的。在已经成为无用的而且大大缩小了的一个部分最后地、完全地受到抑制的情况下,如果生长补偿或生长经济都不能发生作用,这大概只有借助于泛生论(pangenesis)的假说才可以得到理解。但是,关于残迹器官的整个主题,我在以前的几部著作中已经讨论过了,而且举出过例证, (25) 在这里我无须就此点再多加赘述。

已经观察到,在人类身体的许多部分中有各种处于残迹状态的肌肉, (26) 可以偶尔发现,正常存在于某些低等动物中的不少肌肉,在人类身体中却处于大大缩小的状态。每一个人一定都注意过许多动物,特别是马抽动皮肤的能力,这是由肉质膜(panniculus carnosus)来完成的。现已发现这种肌肉的残迹以有效的状态存在于我们身体的种种部分中,例如双眉借以抬起的前额肌肉。在我们颈部非常发达的颈阔肌肌样体(platysma myoides)就属于这个系统。爱丁堡的特纳(Turner)教授告诉我说,他曾偶尔发现五个不同部位——即肩胛骨附近的腋下等——的肌肉束(muscular fasciculi)都一定同肉质膜有关系。他还阐明了,“胸骨肌(musculus sternalis)不是腹直肌(rectus abdominalis)的延伸,而与肉质膜密切近似,在600个人中,3%以上有胸骨肌”。他接着说,关于“偶现的和残迹的构造特别容易变异的论述,这种肌肉提供了一个最好的例证”。 (27)

有少数人可以收缩头皮上的表面肌肉,这等肌肉是处于变异的和部分残迹的状态的。小德康多尔(M.A.de Candolle)写信告诉我一个有关长期连续保持或遗传这种能力并且异常发达的事例。有一个家族,其族长在幼年时能够仅靠头皮的动作就可以从头上把几本沉重的书扔开,他用耍这个把戏去打赌,而赢得赌注。他的父亲、叔父、祖父以及他的三个孩子都同样具有这种能力,而且均达到异常程度。这个家族在八代以前分为两支,所以上述一支的族长同另一支的族长是七世的从堂兄弟。这位远房的从堂兄弟在法国的另一地方居住,当问到他是否也具有同样的这种能力时,他立即作了表演。这个例子很好地说明了,一种绝对无用的能力可以多么持久地传递下去,这种能力大概来自我们遥远的半人类祖先,因为许多种类的猴都具有而且常常使用这种能力,它们可以上下自如地充分移动它们的头皮。 (28)

为移动外耳服务的外在肌肉(extrinsic muscles)和使不同部分活动的内在肌肉(intrinsic muscles)在人类中都处于一种残迹状态,而且它们都属于肉质膜的系统;它们在发育方面,至少在机能方面也是易于变异的。我曾见过一个人能够把整个耳朵向前拉;另外一些人能够把耳朵向上拉;还有一个人能够把耳朵向后拉; (29) 根据其中一人向我说的,只要经常触动我们的耳朵,这样把我们的注意力引向它们,大多数人在反复试行中大概都能恢复移动耳朵的一定能力。把耳朵竖起并使它们朝不同方向移转的能力对许多动物来说,无疑都是最高度有用的,因为,这样它们可以觉察危险来自何方;但我从来没听到过有充足的证据可以证明一个人所具有的这种能力对他会有什么用处。整个外耳以及各种耳褶和突起(如耳轮和对耳轮、耳屏和对耳屏等)都可以被看做是残迹的;在低等动物中,当耳朵竖起时,它们在不给耳增加很大重量的情况下起到加强和支持耳的作用。然而,有些作者猜想,外耳的软骨有向听神经(acoustic nerve)传导振动的作用;但是,托因比(Toynbee)先生在搜集了所有关于这个问题的已知证据之后,断定外耳并没有独特的用途。 (30) 黑猩猩(chimpanzee)和猩猩的耳同人类的耳异常相似,而且其特有的肌肉同样也是非常不发达的。 (31) 伦敦动物园的饲养员们向我保证,这等动物从来不移动或竖起它们的耳朵;所以,就其机能而言,它们的耳处于和人类的耳相等的残迹状态。为什么这等动物以及人类的祖先失去了竖立耳朵的能力,我们还无法说明。可能是,由于它们在树上生活的习性而且力量大,它们面临的危险很小,因此在长时期内它们很少移动耳朵,这样就逐渐失去了移动它们的能力,但我并不满意于这种观点。这大概同下述事例是类似的,即,那些大型而笨重的鸟类由于居住在海洋岛上,不面临食肉兽的攻击,因而失去了使用双翅来飞翔的能力。然而,人类和几种猿虽不能移动耳朵,却可以从在水平面上自由移动头部以捕捉来自各方的声音而部分地得到补偿。有人断言,唯独人类的耳具有耳垂;但“在大猩猩(gorilla)中发现有它的残迹” (32) ;我听普瑞尔教授说,黑人不具耳垂者并不罕见。

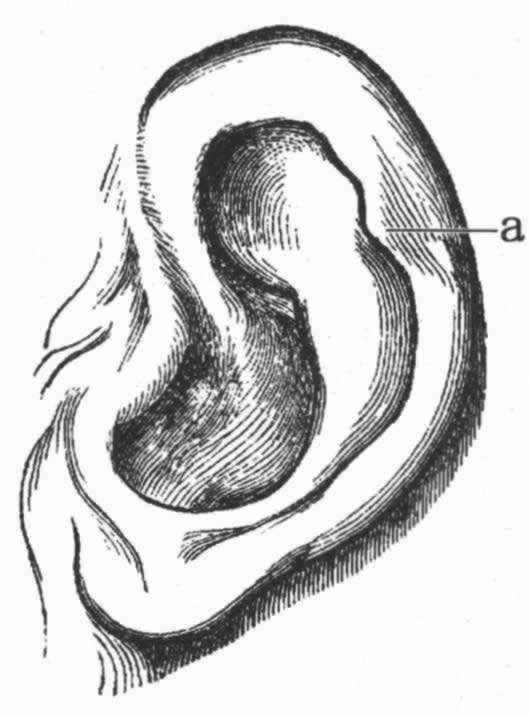

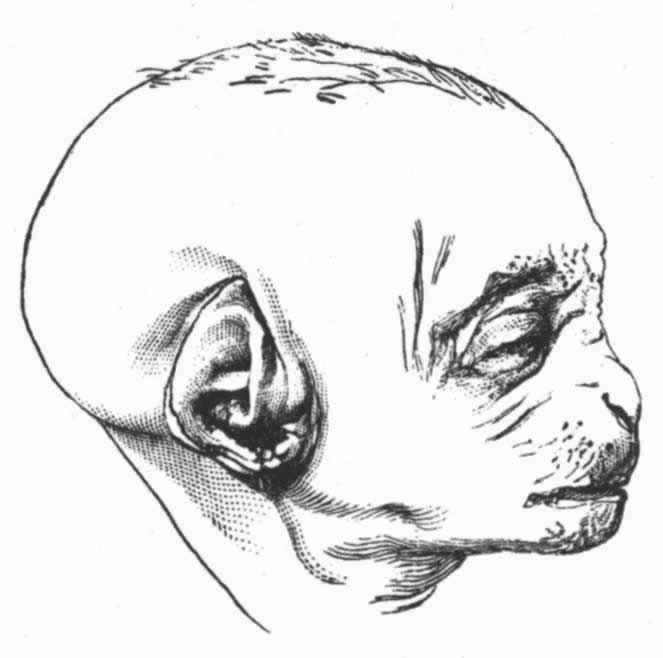

著名的雕塑家伍尔纳(Woolner)先生告诉我说,他时常在男人和女人中观察到外耳有一个小特征,而且他觉察到这很有意义。最初引起他注意这个问题的是当他雕塑莎士比亚剧中顽皮小妖精(Puck)的时候,他曾给这只小妖精雕塑了一个尖耳。这样,他被引导去考察各种猴的耳,此后又更加仔细地对人类的耳进行了考察。这一特征为一个小钝点,突出于向内折叠的耳边,即耳轮。如有这个特征,在婴儿一生下来它就是发达的,按照路德维格·迈耶(Ludwig Meyer)教授的说法,具有这一特征的,男多于女。伍尔纳先生为其制作了一个精确的模型,并把本书的附图见赠(图2)。这个突出点不仅朝着耳的中心向内突出,而且常常稍微突出于它的平面之外,因而从正前方或者从正后方去看头部时,都可以见到这个突出点。它们在大小上是有变异的,在位置上也多少有点变异,稍微高一些或者低一些,且有时呈现于一耳,而不见于另一耳。并不仅限于人类才具有这一特征,因为我看到伦敦动物园里的一只蛛猴(Ateles beelzebuth)也具有这种特征。兰克斯特(E.Ray Lankester)先生告诉我说,汉堡动物园里的一只黑猩猩是另一个例子。耳轮显然是由向内折叠的最外部耳边形成的,这一折叠部分似乎多少同整个外耳被持久地压向后方有关联。在许多等级不高的猴类中,如狒狒和猕猴属(Macacus)的一些物种 (33) ,耳的上部是微尖的,而且耳边全然不向内折叠;但是,如果耳边向内折叠的话,那么一个微小的点必然要朝着耳的中心向内突出,而且可能稍微地突出于耳的平面之外。我相信,在许多场合中这就是它的起源。另一方面,迈耶教授在其最近发表的一篇富有才华的论文中主张,整个情形不过仅仅是变异性的一种而已;那个突出点并不是一个真的突出点,而是由于那个突出点两侧的内软骨没有充分发育所致。 (34) 我十分乐意承认,对许多事例来说,这是一个正确的解释,如在迈耶教授所绘的图中,耳轮上有若干微小的点,即整个耳边是弯进弯出的。通过唐恩(L.Down)博士的好意帮助,我曾亲自看到一个具有畸形小脑袋的白痴人的耳,在耳轮的外侧、而不是在向内折叠的边上,有一个突出点,所以这个点同既往存在的耳的尖端并无关系。尽管如此,在许多场合中我的本来观点,即那个突出点是既往存在的直立而尖形的耳之顶端,在我看来大概还是很可能的。我之所以这样认为,是由于它们的屡屡出现,而且由于它们的位置同尖耳顶端的位置一般是符合的。有一个例子——我曾得到它的照片:那个突出点如此之大,以致遮盖了全耳的整整三分之一,倘若按照迈耶教授的观点,则必须假定,软骨要在耳边的全部范围内有同等发育,才能使这样的耳完成。我还从通信中得知两个例子,一个发生在北美,另一个发生在英国,表明上部耳边全然不向内折叠,而是尖形的,因此,它在轮廓上同一只普通四足动物的尖耳密切类似。此二例之一,为一个幼儿的耳,他父亲把这个幼儿的耳同我在一幅图中 (35) 举出过的一种猴、即黑顶猿(Cynopithecus niger)的耳作了比较,说道,他们的轮廓是密切相似的。在这两个例子中,如果耳边以正常方式向内折叠,那么一个内向的突出点一定会形成。我还可以补充另外两个例子,表明耳的轮廓依然留有稍微尖形的残迹,虽然上部耳边是正常向内折叠的——其中一只向内折叠得很狭。下面的木刻图(图3)是依据一只猩猩胎儿相片的原样仿制的[蒙尼采(Nitsche)博士好意见赠],从这幅图中可以看出,这一时期的耳的尖形轮廓同其成长时期的状态是多么不同;当成长时,它的耳同人的耳一般是密切相似的。显然,这样一只耳的尖端折叠起来,除非它在进一步发育中发生重大变化,将会形成一个向内突出的点。总之,我依然觉得,所讨论的那个突出点在无论是人类或猿类的某些事例中很可能都是既往状态的残迹。

图 2 人类的耳

(伍尔纳先生雕塑并制图)

a.突出点

图 3 一只猩猩的胎儿

(表明这一生命早期的耳的形态)

瞬膜(nictitating membrane),即第三眼睑(third eyelid)及其附属的肌肉和其他构造在鸟类中十分发达,而且对它们有很大的机能重要性,因为它能迅速地把整个眼球遮盖起来。有些爬行动物和两栖动物,还有某些鱼类如鲨鱼,也有瞬膜。在哺乳动物的两个低等的门类(division)、即单孔目(Monotremata)和有袋目(Marsupials)中,以及在少数某些高等哺乳动物、如海象(walrus)中,瞬膜也是十分发达的。但是,在人类、四手类以及大多数其他哺乳动物中,如所有解剖学者所承认的,瞬膜不过是一种被称为半月褶(semilunar fold)的残迹物而已。 (36)

嗅觉对大多数哺乳动物来说,都是最高度重要的——如对反刍动物,用于警告危险;对肉食动物(Carnivora),用于搜索所要捕食的动物;还有,如对野猪,则上述两种意义兼而有之。但是,嗅觉甚至对黑色人种,如果还有一点用处的话,也是极其微小的,而黑色人种的嗅觉远比白色人种的嗅觉还要发达得多。 (37) 尽管如此,嗅觉并不为黑人警告危险,也不引导他们去找食物;它不阻止爱斯基摩人睡眠于恶臭的空气之中,也不阻止许多未开化人吃半腐烂的肉。在欧洲人中,各个人的这种能力差别很大;这是一位卓越的自然学者向我保证的,他具有高度发达的嗅觉,而且注意过这个问题。那些相信逐渐进化原理的人们不会轻易地承认,现今状态的嗅觉乃是由人类最初获得的。他从某一早期祖先遗传了这种处于衰弱而残迹的状态下的能力;对其早期祖先来说,它是高度有用的,而且要不断地使用它。在那些嗅觉高度发达的动物中,例如狗和马,对于人和地方的记忆是同它们的气味高度联系在一起的;这样,我们恐怕就能理解,如莫兹利(Maudsley)博士所正确指出的,为什么人类的嗅觉“在生动地追忆已经忘却的景色和地方的概念和影像时是异常有效的”。 (38)

人类几乎裸而无毛,这是同所有其他四手类的显著差别。但是在男人的大部分身体上还有少量散在的短毛,在女人身体上也有纤细的绒毛。不同种族在毛的多少上差别很大,同一种族中各个人的毛不仅在多少上,而且在部位上都是高度变异的。例如,有些欧洲人的肩部完全无毛,而另外一些人的肩部却生有茂密的丛毛。 (39) 这样散在于全身的毛乃是低等动物的均匀一致的皮毛的残迹,则是没有多大疑问的。这一观点从下述事实来看就越发可能是确实的了,即,我们知道,四肢和身体其他部分的“纤细的、短的、淡色的毛”,当在长久发炎的皮肤附近受到异常营养时,偶尔会发育成为“茂密的、长的、粗而黑的毛”。 (40)

詹姆斯·佩吉特(James Paget)爵士告诉我说,一个家族常有几个成员,他们的眉毛中有几根要比另外的长得多;所以说,甚至这种微小特性也是遗传的。这种长眉毛似乎也有它们的代表,因为黑猩猩和猕猴属的某些种在其眼的上方裸皮上生有相当于我们眉毛的很长的散毛;在某些狒狒中,有相似的长毛突出于眉脊(superciliary ridge)毛皮之外。

人类胎儿在六个月的时候,全身密布羊毛般的细毛,这就提供了一个更加奇妙的事例。在五个月的时候,眉端和脸上的毛、特别是口部周围的毛开始发育,口部周围的毛比头上的毛还要长得多。埃舍里希特(Eschricht)曾观察到一个女胎儿生有这种小胡子, (41) 但这件事情并不像最初看来那样令人惊奇,因为在生长早期男女两性的一切外在性状一般都是彼此类似的。胎儿身体所有部分的毛的趋向和排列同成年人的一样,不过受更大的变异性所支配。整个皮肤表面,甚至前额和双耳,都有毛密布其上;但有一个意味深长的事实,即,手掌和足蹠则完全是裸而无毛的,有如大多数低等动物的四个足蹠一样。因为这简直不能是一种意外的巧合,所以人类胎儿的羊毛般的覆毛大概代表着那些生来就是多毛的哺乳动物的最初永久性的毛皮。关于人生下来在其整个体部和面部就密布着细而长的毛,曾经记载过三四个事例;这一奇怪的状态是强烈遗传的,而且同牙齿的畸形相关。 (42) 亚历山大·勃兰特(Alex.Brandt)教授告诉我说,他曾将一位具有这样特性的35岁男人的面毛与一个胎儿的胎毛做过比较,发现它们在组织上是完全相似的;所以,如他所指出的,这种事例可以归因于毛的发育受到抑制以及它的继续生长。儿童医院里的一位外科医生向我保证说,许多病弱的儿童在背部生有十分长的细毛;这等事例大概可以纳入同一个问题之下。

最靠后的那个臼齿,即智齿,在人类比较文明的种族中好像有变为残迹的倾向。这等齿比其他臼齿小得多,黑猩猩和猩猩的相应齿也是如此;而且它们只有两个分叉的牙根。到17岁左右,它们才穿出牙龈,有人向我保证,它们远比其他齿容易龋坏,而且脱落也要早得多;不过有些著名的牙医否认这一点。它们还远比其他齿容易变异,无论在构造上或是在它们的发育时期上都是如此。 (43) 在黑色人种(Melanian races)中,智齿通常具有三个分叉的牙根,而且一般健全;它们同其他臼齿在大小上还有差别,不过其差别要比在高加索种族(Caucasian races)中要小。 (44) 沙夫豪森(Schaaffhausen)教授以文明种族的“颚的后齿部一直在缩短” (45) 来解释各种族之间的这种差别,我设想,可以把这种缩短归因于文明人惯常地吃软的和煮过的食物,这样,他们就较少使用颚部。勃雷斯(Brace)先生告诉我说,在美国把儿童的某些臼齿拔掉,已成为十分普通的常事,因为颚部长得不够大以容纳完全发育的正常齿数。 (46)

关于消化道,我看到一则报道,记载着唯一的残迹物,即盲肠的蛆型附属物。盲肠为肠部的一个分支或膨部(diverticulum),末端成一盲管(Cul-de-Sac),在许多以植物为食的低等哺乳动物中,它是极其长的。在有袋的树袋熊(koala) (47) 中,其盲肠实际上要长于整个体部的三倍以上。 (48) 它有时延长而成为一个长的逐渐变细的尖端,而且有时部分阻塞。看来好像是食物或习性的改变,致使各种动物的盲肠才大大地缩短了,蛆型附属物作为缩短部分的残迹物而被留下来了。我们从这一附属物的小型以及根据卡内斯垂尼就人类盲肠变异性所搜集的证据 (49) ,可以推论出这一附属物是一种残迹物。偶尔它完全不存在,偶尔却非常发达。其通道全长的一半或三分之二已完全闭塞,末端为一扁平实心的膨胀体。猩猩的这种附属物是长而盘曲的;人类的这种附属物从短的盲肠一端长出,其长度通常为4~5英寸,其直径仅为l/3英寸左右。它不仅是无用的,而且有时是致死的原因;关于这样的事,我最近听到两个例子;这是由于小而硬的东西,例如种子,进入它的通道而引起炎症所致。 (50)

在某些低等的四手类中,在狐猴科(Lemuridae)动物中,在食肉类动物中,以及在许多有袋类动物中,有一个孔道位于上膊骨(humerus)的下端附近,叫做上髁状突起孔(Supra-condyloid foramen),前肢的大神经从此孔通过,大动脉也常常从此孔通过。人类的上膊骨一般都有这一孔道的残迹,它有时发育得相当良好,由一个下垂的钩状骨突形成它的一部分,并由一束韧带使其成为一个完善的孔。曾经密切注意过这个问题的斯特拉瑟斯(Struthers)博士 (51) 现在阐明这一特性有时是遗传的,因为有一位父亲有此特性,在他的7个孩子中不下4人也有此特性。当这一孔道存在时,大神经一律要通过那里,这就明显地表示了,它是低等动物上髁状突起孔的同源部分和残迹物。特纳教授估计,如他告诉我的,现今人类骨骼有这一孔道的约占1%。但是,如果人类这一构造的偶尔发育是由于返祖——看来这似乎是可能的,那么它是返归到很远古的状态,因为它在高等四手类中是不存在的。

人类的上膊骨偶尔还有另一个孔,可以称为髁间(inter-condyloid)孔。这个孔发生于各种类人猿以及其他猿类 (52) ,但不经常,许多低于人类的动物也有此孔。值得注意的是,人类有此孔的在古代要比在近代多得多。关于这个问题,巴斯克(Busk) (53) 先生搜集了如下的证据:布罗卡(Broca)教授谈到,“在巴黎的南方墓地中搜集到的臂骨中,具有这个孔的占4%~5%;奥罗尼洞窟(Grotto of Orrony)的遗物属于青铜器时代,那里的32只上膊骨中就有8只具有这个孔;不过他认为这一异常大的比例可能是由于这个洞窟是一种‘家族墓地’。还有,杜邦(M.Dupont)在属于驯鹿时代(Reindeer period) (54) 的莱塞(Lesse)山谷的洞穴中发现有30%的骨有这个孔;勒盖(M.Leguay)在阿尔让特伊(Argenteuil)的史前墓的遗迹(dolmen)中看到25%的骨有这个孔;普律内尔-贝(M.Pruner-Bey)发现来自沃雷阿尔(Vauréa1)的骨有这个孔的占26%。可不要忽视普律内尔-贝所说的,在瓜契(Guanche)的骨骼中这种状态是普遍的”。在这个场合或另外几个场合中,古代种族比近代种族更加时常呈现一些类似于低于人类的动物的构造,这是一个有趣的事实。一个主要的原因似乎是,古代种族在漫长的系统线上距他们遥远的动物般的祖先,站得多少要近一些。

人类的尾骨以及下述某些其他椎骨,虽然已经没有作为尾巴的功能,却明显地代表着其他脊椎动物的这一部分。在胚胎的早期,它是游离的而且超出足部之外;如人类胚胎图(图1)所示。在某些罕见的、异常的场合中, (55) 据知甚至在降生后,还会形成一个尾状的外在小残迹物。尾骨是短的,通常只包含四个椎骨,所有都胶和在一起;这些椎骨都处于残迹状态,因为除去基部的一节外,其余仅由椎体(centrum)构成 (56) 。它们附有一些小肌肉;特纳教授告诉我说,其中的一块小肌肉曾被锡尔(Theile)明确描述为尾部伸肌(extensor)以残迹状态而重现,这块肌肉在许多哺乳动物中是非常发达的。

人类的脊髓仅仅伸延到最后一个脊椎(dorsal vertebra),即第一腰椎(1umbar vertebra);但一种线状构造(中尾丝,filum terminale)却沿着脊髓管的荐骨部分的轴、甚至沿着尾骨之背,向下伸延。这种线状体的上部,如特纳教授告诉我的,无疑是同脊髓同源的,而其下部显然纯粹是由软脑脊膜(pia mater)、即脉络被膜(vascular investing membrane)构成的。甚至在这时还可以说尾骨具有像脊髓这样一种重要构造的残迹,虽然它已不再被关闭在骨道之中了。下述事实仍承蒙特纳教授告知,它阐明尾骨同低等动物的真尾是多么密切地一致;卢施卡(Luschka)最近发现在尾骨之端有一个很特别的卷曲体,与中部的荐动脉(Sacral artery)相连接;这一发现引导克劳斯(Krause)和迈耶对一只猴(猕猴)和一只猫的尾进行了考察,发现在二者之中都有相似的卷曲体,但不是位于尾端。

生殖系统提供了各式各样的残迹构造,但这等残迹构造在一个重要方面同上述事例有所不同。这里我们所涉及的并不是某一物种的处于无效状态的那一部分的残迹,而是在某一性别中是有效的、在另一性别中却仅仅是残迹的那个部分。尽管如此,根据各个物种是分别创造的信念,此等残迹物的出现有如上述事例,还是难于解释的。此后我势必还要谈到这些残迹物,并将阐明它们的存在一般仅仅依靠遗传,这就是说,依靠某一性别所获得的部分曾被不完全地传递给另一性别。在这里我所举出的不过是几个有关这等残迹物的事例而已。众所周知,所有哺乳动物的雄者,包括男人在内,都有残迹的乳房。在几个事例中,这等残迹的乳房变得十分发达,而且分泌丰富的乳汁。它们在男女两性中本质上是相等的还可由下述事实得到阐明,即,在感染麻疹期间,男女双方的乳房都偶尔呈交感的增大。可以观察到,许多雄哺乳动物都有前列腺囊(vesicula prostatica),现已普遍承认它同雌者的子宫以及与其相连接的管道都是同源的。读过洛伊卡特(Leuckart)对这个器官所做的富有才华的描述和他的推论,而不承认他的结论的正确性,是不可能的。这在那些具有分叉的真正雌性子宫的哺乳动物中尤其明显,因为这等雄性哺乳动物的前列腺泡同样也是分叉的。 (57) 在这里还有另外一些属于生殖系统的残迹构造 (58) 可以引述。

现在列举的这三大类事实的意义是清楚明白的。但是,再反复陈述我在《物种起源》中详细提出来的一系列论点,就完全是多余的了。如果我们承认同科的诸成员来自一个共同的祖先,并且承认它们继此之后曾适应于多种多样的外界条件,那么,同科诸成员整个身体的同源构造就是可以理解的了。根据任何其他观点,则人或猴的手、马的足、海豹(Seal)的前肢、蝙蝠的翼等等之间的模式何以相似,就是完全不可解释的了。 (59) 断言他们一切都是按照一个同样的理想计划而造成的,并不是一个科学的解说。关于发育,根据这样的原理,即变异是在很晚的胚胎时期中随后发生的,而且是在相应的时期中遗传的,那么,我们就能清楚地理解为什么那些差异大得惊人的类型,其胚胎依然多少完全地保留着它们共同祖先的构造。人的、狗的、海豹的、蝙蝠的、爬行动物的胚胎彼此之间最初简直无法被区别开,对这样奇异的事实,从来没有过任何其他解释。为了理解残迹器官的存在,我们只能假定先前的一位祖先曾具有完善状态的这等部分,并且在生活习性改变了的情况下大大地缩小了,这或者是由于简单的不使用,要么就是由于那些最少是受多余部分之累的个体受到了自然选择,而且得到上述其他手段的帮助。

这样,我们就能理解,为什么人类和其他脊椎动物都是按照同样的一般模型被构成的,为什么他们都通过同样的早期发育阶段,而且,为什么他们都保留着某些共同的残迹物。因此,我们就应该坦白地承认它们的由来的共同性;如果接受其他观点,则无异于承认我们的构造以及我们周围的所有动物的构造仅仅是设下的一个陷阱以诱使我们的判断落入其中。如果我们注意一下整个动物系统的成员,并且考虑一下从它们的亲缘关系或分类、它们的地理分布和地质上的演替所得到的证据,上述结论就被大大加强了。使我们祖先宣称他们是从半神半人传下来的后裔,并且引导我们去反对上述结论的,不过是我们蒙昧的偏见和骄傲自大而已。但是,终有一天不久会到来,到那时,十分熟悉人类和其他哺乳动物的比较构造和比较发育的自然学者们如果还相信各个物种乃是分别创造作用的结果,那就会被认为是奇怪的事了。

第二章 人类自某一低等类型发展的方式

人类身体和心理的变异性——遗传——变异性的原因——人类的变异法则和低于人类的动物的一样——生活条件的直接作用——各部分增强使用和不使用的效果——受到抑制的发育——返祖——相关变异——增长的速度——对增长的抑制——自然选择——人类是世界上最占优势的动物——人类身体构造的重要性——导致人类变为直立的诸原因——由于直立而发生的构造变化——犬齿的缩小——头骨的增大及其形状的改变——无毛——无尾——人类不能自卫的情况

显然,人类现今依然受强大的变异性所支配。在同一个种族中没有任何两个人是完全相像的。我们不妨把无数面孔加以比较,而一个面孔一个样。在人类身体各部分的比例和大小方面也有同等大量的多样性,腿的长度是最易变异的诸点之一。 (60) 虽然在世界的某些地区一种长头颅是普遍的,在另外一些地区一种短头颅是普遍的,但是,甚至在同一个种族的范围内头的形状还有巨大的多样性,如美洲和澳洲南部地区的土著居民就是这样——后一种族的“血统、风俗以及语言在现存各种族中大概是最纯粹、最均一的”,甚至像区域如此狭窄的桑威奇群岛(Sandwich Islands)上的居民也是如此。 (61) 一位著名牙科医生向我保证说,牙齿的巨大多样性差不多同面貌的一样。主动脉如此常常地在歧路上循行,以致发现从1040具尸体中计算出循行路线的出现次数对解决外科问题是有用的。 (62) 肌肉是显著容易变异的,例如,特纳教授发现,在50具尸体中没有两具尸体的足部肌肉严格地相似,在有些尸体中其离差是相当大的。 (63) 他接着说,司掌运动的能力一定适当地按照若干离差而有所改变。伍德(J.Wood)先生曾做过如下记录:在36具解剖用的尸体中,有295个肌肉变异,在另一组同样数目的解剖用尸体中不少于558个变异,而且在身体两侧发生的变异只作为一个计算。 (64) 在后一组36人中,“查明并无一人与解剖学教科书中所做的肌肉系统的标准描述完全一样”。其中一个尸体竟有25个独特的畸形肌肉,数目之大,令人惊奇。同一块肌肉有时以多种方式发生变异,例如,麦卡利斯特(Macalister)教授描述过副掌肌(palmaris accessorius)的独特变异不少于20个。 (65)

著名的老一辈解剖学者沃尔夫(Wolff)坚决主张,内脏比外部器官更容易变异,“人体内部没有一部分不变异的”。 (66) 他甚至写过一篇专论,陈述如何选择内脏的典型标本作为代表。他讨论了肝、肺、肾等的至美,犹如人类外貌的至美一样,这一讨论听起来够奇怪的了。

人类同一种族心理官能(mental faculties)的变异性或多样性是如此为大家所熟知,以致无须在这里多赘,至于人类不同种族之间的更大差异,就更不必谈了。低等动物也是如此。所有管理过动物园的人们都承认这一事实,而且我们在家狗以及其他家养动物中可以明显地看到这一点。布雷姆特别坚决主张,他在非洲驯养的那些猴中,每一个猴都有它自己特殊的气质和脾气;他提到有一只狒狒,以它的高度智力而著称;伦敦动物园管理员曾向我指点过一只属于新世界(New World) (67) 的猴,同样以它的智力而著称。伦格尔(Rengger)也坚决主张,他在巴拉圭所养的同种的猴的各种心理特征(mental characters)也是多式多样的,他接着说,这种多样性一部分是先天的,一部分是它们受得何种待遇或教育的结果。 (68)

关于遗传的问题,我在他处 (69) 已经做过非常充分的讨论,在这里简直没有什么再需要补充的了。关于人类最细微的以及最重要的性状之遗传,我们所搜集到的事实比对任何低等动物的都多;虽然关于后者的事实也足够丰富的。至于心理属性(mental qualities)亦复如此,它们在家狗、家马以及其他家养动物中的遗传也是显著的。除了特别的嗜好和习性以外,一般的智力、勇气、坏脾气和好脾气等等肯定都是遗传的。至于人类,我们在差不多每一个家族中都可以看到相似的事实;通过高尔顿(Galton) (70) 先生的令人钦佩的工作,我们现在知道,天才也倾向于遗传,所谓天才就是高度才能的异常复杂的结合;另一方面,同样地,癫狂以及退化的心理能力肯定也在一些家族中得到遗传。

关于变异性的原因,就所有情况来说,我们都是很无知的;但我们还能够领会,在人类和低等动物中变异性的原因同各个物种在若干世代间暴露于其中的外界条件有某种关系。家养动物比那些处于自然状况下的动物更多变异;这显然是由于支配它们的外界条件性质的多样化和变化所致。在这方面,不同的人类种族同家养动物相似,同一个种族的各个人当居住在像美洲那样的辽阔地域时也同家养动物相似。我们看到在比较文明的民族中多样化的生活条件所产生的影响;因为属于不同阶层的而且从事不同职业的成员比野蛮民族的成员有更大的性格差距。不过,未开化人的一致性往往被夸大了,而且在某些场合中简直不能说有这种一致性存在。 (71) 即使我们仅注意到人类所暴露于其中的外界条件,要说人类远比任何其他动物更加“家养化” (72) ,也是一种错误。有些未开化种族,如澳洲人,并不及分布范围辽阔的许多物种的生活条件更为多样化。在另一个远为重要的方面,人类与任何严格家养的动物都大大不同;因为人类的生育从来没有通过有计划的或无意识的选择而长期受到控制。没有一个人类的种族或个人会被另外的人所完全征服,以至某些个人由于以某种方式在对主人有用方面胜过他人而被保存下来,这样便受到了无意识的选择。除去普鲁士掷弹兵那个著名的事例外,没有某些男人和女人被有意识地挑选出来而令其婚配;在普鲁士掷弹兵这一事例中,就像可以预期的那样,人服从于有意识选择的法则;因为有人断言,在掷弹兵及其高个子妻子所居住的村庄中曾经养育出许多高个子的人。在斯巴达(Sparta),也采用过一种选择方式,因为曾经颁布过这样的法律:所有婴儿在降生后不久就应受到检查,外貌良好而健壮的被保存下来,其余的则任其死亡。 (73)

如果我们把所有人类种族都视为单独一个物种,那么其分布范围是非常广阔的;不过有些与世隔离的种族,如美洲印第安人和波利尼西亚人(Polynesians),也有很广阔的分布范围。有一条法则是众所周知的,即分布范围广阔的物种远比分布范围狭窄的物种更加容易变异得多;把人类的变异性同分布范围广阔的物种的变异性相比较,比把他们同家养动物的变异性相比较,更加准确可靠。

看来人类和低于人类的动物的变异性不仅是由同样的一般原因所诱发的,而且二者身体的相同部分也以密切近似的方式受到影响。这一点已由戈德隆(Godron)和夸垂费什(Quatrefages)充分详细地予以证明了,所以在这里我只要提一下他们的著作 (74) 就行了。逐渐成为轻微变异的畸形在人类和低于人类的动物中同样也是如此相似,以致同样的分类和同样的名词可以通用于二者,小圣·伊莱尔(Isidore Geoffroy St.-Hilaire) (75) ,对此已有所阐明。我在有关家养动物变异的那部著作中,曾试图以粗略的方式把变异的法则安排在如下的各个项目中:改变了的外界条件直接而一定的作用,这种作用可以由同一物种的一切个体或几乎一切个体在同样环境中按照同样方式发生变异而被显示出来。各个部分长期连续使用和不使用的效果。同源部分的结合。复合部分的变异性。生长补偿。不过关于这一法则,我还没有找到有关人类的良好事例。某一部分对另一部分的机械压迫的效果,如婴儿的颅骨在子宫中所受到的骨盆压迫。发育的抑制,导致诸部分的缩小或其生长受到抑制。通过返祖,长久亡失性状的重现。最后,相关作用。所有这些所谓的法则可以同等地应用于人类和低等动物,其中大多数法则也可以应用于植物。在这里对所有这些法则一一加以讨论将是多余的。 (76) 不过其中有几项法则是如此重要,以致还必须以相当篇幅加以讨论。

改变了的外界条件直接而一定的作用

这是一个最错综复杂的问题。不可否认,改变了的外界条件对所有种类的生物都会发生某些作用,有时是相当大的作用;最初看来很可能是,如果有充足的时间,这将是必然的结果。但是我没有能够得到支持这一结论的明显证据;而在相反方面却可以提出正当的理由,至少有关适应于特殊目的的无数构造是如此。然而无可怀疑,改变了的外界条件可以引起几乎无限的彷徨变异,而整个组织因此在某种程度上变为可塑的了。

在美国,参加最近一次战争的一百万以上的士兵受到了身体测量,而且对他们的降生和成长时所在的州进行了登记。 (77) 根据这一数量大得惊人的观察,可以证明某种地方性影响对身材直接发生作用;我们进一步认识到,“大部分身体成长时所在的州以及表明其祖先系统的降生时所在的州似乎对身材有显著影响”。例如,已经证实,“当成长时居住在西部各州,有使身材增高的倾向”。另一方面,海军生活会延缓其成长,正如下述所阐明的那样,“十七八岁的陆军士兵和海军士兵的身材有巨大差别”。古尔德先生力图查明这样对身材发生作用的影响因素的性质,但他只得到了反面的结果,即,它们同气候、土地高度、土壤没有关联,甚至同生活的富裕和贫困也不以任何支配的程度相关联。这后一结论用维勒美(Villermé)根据法国不同地方应征士兵身高的统计所得出的结论直接相反。如果我们把波利尼西亚酋长和同岛低层人民的身材差别加以比较,或者把肥沃的火山岛居民和同海洋 (78) 低处的荒瘠珊瑚岛居民的身材差别加以比较,再把生活资料很不相同的火地岛(Tierra de Fuego)东海岸和西海岸居民的身材差别加以比较,那就不可避免地会得出如下结论:较好的食物和较大的生活舒适确可对身材产生影响。但是,上面的叙述阐明了要得出任何确切的结果是何等困难。比多(Beddoe)博士最近证明,关于英国居民,城市生活和某种职业对其身高有一种退化的影响;并且他推论这一结果在一定程度上是遗传的,在美国同样也有这种情况。比多博士进一步相信,“如果一个种族的身体发达到最高顶点,其身体精力和精神活力也要升到最高峰”。 (79)

外界条件对人类是否产生任何其他作用,现在还不知道。可以预料,气候的差异将会发生一种显著影响,因为肺和肾在低温下的活动要加强,而肝和皮肤在高温下也是如此 (80) 。以前认为,皮肤的颜色和毛发的特性是由光或热来决定的;虽然简直无法否认由此产生的某种效果,但几乎所有观察家们现在还一致认为这种效果是很小的,即使多年暴露于其中也是一样。在我们讨论人类不同种族的时候,还要对这个问题进行更适当的探讨。关于家养动物,有理由相信寒冷和潮湿对毛的生长有直接影响;但是,在人类的场合中,我还没有遇到任何有关这个问题的证据。

各部分增强使用和不使用的效果

众所周知,使用可以使一个人的肌肉加强,而完全不使用,或破坏其专有的神经,则可使肌肉减弱。当眼受到破坏时,视神经常常变得萎缩。当一条动脉被结扎时,其侧脉管的直径不仅在增大,而且管壁的厚度和强度也有所增加。当一个肾因病停止作用时,另一个肾就要增大,而且加倍地工作。骨如果负担较大的重量,不仅厚度、而且长度都有所增加。 (81) 经常从事不同职业可导致身体各部分的比例发生变化。例如,美国“联邦委员会”(United States Commission) (82) 查明,参加最近这次战争的海军士兵的腿比陆军士兵长出0.217英寸,虽然海军士兵平均要矮些;而海军士兵的手臂却短1.09英寸,所以,就其矮缩的身高而言,手臂的减短已越出了比例。海军士兵手臂的减短显然是由于它们的使用较多所致,这是一个料想不到的结果;但海军士兵的手臂主要用于拉牵,而不是用于支持重量。海军士兵的颈围和脚面厚度均较陆军士兵的为大,但其腰围、胸围和臀部则较小。

如果在许多世代中都遵循同样的生活习性,那么,上述几种变异是否会变为遗传的,还不知道,但这是可能的。伦格尔 (83) 把巴拉瓜河流域的印第安人(Payaguas Indians)的细腿和粗臂归因于他们一代连一代地几乎在独木舟中过一辈子,而下肢无所运动。另外一些作者对相近的事例作出了相似的结论。按照曾同爱斯基摩人长期在一起生活的克兰兹(Cranz) (84) 的说法,“当地人相信捕捉海豹时的机灵和敏捷(他们最高的技艺和美德)是遗传的,这确乎有些道理,因为一位著名的海豹捕捉手的儿子虽然幼年丧父,也显示了他的英雄本色”。在这一场合中,看来心理能力和身体构造都同等多地得到了遗传。有人断言,英国工人婴儿的手在降生时大于贵族婴儿的手。 (85) 根据四肢发育和颚部发育之间所存在的相关作用——至少在某些场合中是如此, (86) 那些不大用手和脚劳动的阶级,其颚部由于这种原因可能缩小。优雅文明人的颚部一般小于辛勤劳动者或未开化人的颚部,乃是确定无疑的。但是,关于未开化人,如赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer) (87) 先生所说的,在咀嚼粗糙的、未烹调的食物时较多地使用颚部,将会以一种直接方式对咀嚼肌及其所附着的骨发生作用。远在降生以前的胎儿,其足蹠的皮肤比身体其他任何部分的皮肤都厚; (88) 简直不能怀疑,这是由于压力在一长系列世代中的遗传效果。

众所周知,钟表匠和雕刻匠容易近视,常过户外生活的人,特别是未开化人,一般是远视的。 (89) 近视和远视肯定都有遗传的倾向。 (90) 同未开化人相比,欧洲人的视力以及其他感官都较差,这无疑是在许多世代中减少使用之积累的和遗传的结果;因为伦格尔说过,他曾反复地观察过同未开化的印第安人一起长大的、并同他们一起度过终生的欧洲人;尽管如此,这些欧洲人的感官在敏锐性上还不能同印第安人的相比。 (91) 同一位自然科学者还观察到,美洲未开化人头骨上容纳几种感觉器官的腔比欧洲人的为大;这大概暗示着这等器官本身在大小上的相应差异。布鲁曼巴哈也曾谈到美洲未开化人头骨上的鼻腔很大,并且把这一事实同其显著敏锐的嗅觉能力联系在一起了。按照帕拉斯(Pallas)的材料,北亚平原上的蒙古人具有异常完善的感官;普里查德相信,他们的穿过颧骨(zygomas)的那一部分头骨非常宽阔,系由于他们的感觉器官高度发达所致。 (92)

奎丑印第安人(Quechua Indians)居住在秘鲁的巍峨高原上;杜比尼(Alcide d'Orbigny)说,由于不断地呼吸稀薄的空气,他们获得了异常大的胸和肺。其肺部细胞也比欧洲人的大而多。 (93) 这些观察材料曾受到怀疑,不过福布斯(D.Forbes)先生对一个近似种族亚马拉人(Aymaras)进行过多次身体测量,他们也在10000到15000英尺的高地上生活;他告诉我说,他们在身体的粗细和长短方面都同他所看见过的所有其他种族的人有明显的差别。 (94) 在他的测量表格中,每一个人的身高定为1000,其他测量数据则按此标准缩减。该表说明,亚马拉人的伸直的双臂比欧洲人的为短,比黑人的更短。同样地,他们的双腿也较短;他们表现了这样一种显著的特征,即每一个受到身体测量的亚马拉人,其股骨(femur)比胫骨(tibia)为短。平均计算,股骨长度同胫骨长度之比为211∶252,而同时受到测量的两个欧洲人,其股骨长度同胫骨长度之比则为244∶230,在三个黑人中,其比例为258∶241。同样地,前肢的肱骨也相对的要比前臂短些。和身体最近的四肢那一部分的这样缩短,如福布斯先生向我提示的,似乎是同躯干长度大大增加有关的一种补偿的情形。亚马拉人还呈现一些其他独特的构造之点,例如,脚后跟的凸出部分很小。

这些人如此彻底地适应了他们的寒冷而高峻的居住地,先前西班牙人把他们带到低下的东部平原时,现在为高工资所诱、下来淘金时,以致死亡率有了可怕的提高。尽管如此,福布斯先生还找到了少数幸存了两代的纯粹家族;他观察到,他们依然遗传了其固有的特性。但是,甚至用不到测量,也可明显看出这些特性完全缩小了;通过测量,发现他们的身体已不像居住在高原者的身体那样长;同时他们的股骨却变得多少长一些,胫骨也有所增长,但程度较轻。至于实际测量数据,查阅福布斯先生的研究报告便知。根据这些观察,我以为毫无疑问的是,在一个非常高的地方居住了许多世代,直接地和间接地有诱使身体比例发生遗传的变异的倾向。 (95)

人类在其后期生存阶段,虽然通过诸部分的增强使用或减弱使用没有发生很大变异,但以上所举的事实阐明,人类在这一方面的倾向并没有消失。我们确知,同样的法则也适用于低等动物。因此,我们可以推论,当人类的祖先在远古时代处于变迁状况之下时,并且当他们由四足动物变成两足动物时,身体不同部分的增强使用或减弱使用的遗传效果很可能对自然选择起了很大的帮助作用。

发育的抑制

受到抑制的发育同受到抑制的生长有所不同,诸部分在前一状况下继续生长、同时依然保持其早期状态。各种畸形可以纳入这一项目之下,有些畸形,如裂口盖(cleft-palate)据知是偶尔遗传的。对我们的目的来说,只要谈谈沃尔格的研究报告 (96) 中所描述的畸形小头白痴的受到抑制的脑部发育就足够了。他们的头骨较小,而且脑旋圈(convolutions of the brain)不及正常人的复杂。额窦(frontal sinus),即眼眉上部的突起,非常发达,颚部以“异常”的程度向前突出,所以这等白痴同人类的低等模式多少相类似。他们的智力以及大多数心理官能,都极其薄弱。他们不能获得说话的能力,而且完全不能长久地注意,但很善于模仿。他们是强壮的,而且显著地活泼,不停地嬉戏、跳跃和做鬼脸。他们爬楼梯时常手脚并用,而且非常喜欢攀登家具和树木。这就使我们想起,几乎所有的小孩都喜欢爬树;这又使我们想起,原本为高山动物的小羔羊和小山羊多么欢喜在小丘上跳来跳去,不管这小丘是多么小。白痴在其他一些方面也同低于人类的动物相类似,例如,他们在吃每一口食物之前,都要小心地嗅味,对此已有几个事例的记载。有一个白痴被描述常用口帮助双手去捉虱子。他们的习性往往是猥亵的,没有礼貌的感觉;他们的身体显著多毛, (97) 关于这一点曾经发表过几个事例。

返 祖

这里所举的事例有许多大概可以纳入上述项目之下。如果一种构造在其发育时受到了抑制,但仍继续生长,直到它和同一类群(group)的某些成熟的低等成员的相应构造密切类似,那么,在某种意义上就可把这一构造看做是一个返祖的事例。一个类群的低等成员对其共同祖先大致是如何构成的,向我们提供了某种概念;简直不能相信一个复杂的部分在胚胎发育的早期阶段受到抑制后,还会继续生长到终于可以执行其固有功能,除非它在某一较早的生存期间获得了这种能力,而现今异常的,即受到抑制的构造在那时还是正常的。一个畸形小头白痴的简单头脑,就其同一只猿的头脑相类似来看,在这种意义上可以说它提供了一个返祖的事例。 (98) 还有另外一些事例可以更加严格地纳入现在这个返祖项目之中。在人类所属于的那一类群的低等成员中正常发生的某些构造,偶尔也会在人类中出现,虽然在正常的人类胚胎中并没有发现过这等构造;或者,这等构造如果正常存在于人类胚胎中,但它们都变得异常发达,竟达到这一类群的低等成员的那种情况,虽然在后者这是正常的。下述例证将会使这些论述更加清楚明白。

各种哺乳动物的子宫都是由一个具有两个明显的孔和两个通道的双重器官,如在有袋动物中那样,渐渐变为一个单独的器官;它除去有一个微小的内褶以外,如在高等猿类和人类中那样,一点也不是双重的了。啮齿动物显示了这两个极端状态之间的一个完整的累进系列。所有哺乳动物的子宫都是由两个简单的原始的管发展而来的,在这两个管下方的部分形成了两个角;按照法尔(A.Farre)博士所说的,“这两个角在其下端的愈合,形成了人类的子宫体;在没有子宫中央部分或子宫体的那些动物中,这两个角依然保持不相愈合的状态。在子宫发展的进程中,这两个角逐渐变短,最后终至消失,或者可以说,它们被吸收入子宫体之中。”甚至像低等猿类和狐猴类那样的高等动物,其子宫依然具有两个角。

且说,成熟的子宫具有两个角或者部分地分为两个器官的这等异常事例在妇女中并不罕见;按照欧文的说法,这等事例再现了某些啮齿动物所达到的那种“集中发育(concentrative development)的阶段”。关于胚胎发育受到简单的抑制,以及继之而来的生长和完全的功能发育,我们在这里所看到的恐怕就是这种事例;因为这种局部双重的子宫每一边都能执行固有的妊娠功能。在另外一些更罕见的事例中,两个明显的子宫腔被形成了,每一个腔都具有它的固有的孔和通道。 (99) 在正常的胚胎发育期间从来不通过这等阶段;很难相信,虽然这也许不是不可能的,两个简单的、微小的、原始的管会知道如何(如果可以使用这一名词的话)生长成两个明显的子宫,每个子宫具有一个构造良好的孔和通道,而且还具有无数的肌肉、神经、腺和血管,如果它们不是像在现存有袋动物的场合中那样地曾在以往经历过一个相似的发育过程。谁也不会妄想,像妇女的畸形双重子宫那样的一种如此完善的构造仅仅是偶然的结果。但返祖原理——据此一种长久亡失的构造会被召回重生——大概可以用来说明其充分的发育,即使这种发育是在间隔了非常悠久的时光之后进行的。

卡内斯垂尼教授在讨论了上述事例以及各种相近的事例之后,得出了同上述一样的结论。他提出另外一个例子,是关于颧骨的, (100) 这种骨在某些四手类动物以及其他哺乳动物中正常是由两个部分构成的。当人类胎儿在两个月的时候,颧骨就是这种状态;通过发育的抑制,有时在成年人中、特别是在突颚的低等种族中还保留着这种状态。因此,卡内斯垂尼断定,人类某些古代祖先的这种骨一定正常地分为两个部分,而在以后却变得融合在一起了。人类的额骨是由单独一片构成的,但在胚胎中、在小孩中而且在差不多所有低等哺乳动物中,额骨是由两片构成的,由一条明显的缝分开。在人类达到成熟期之后偶尔还多少明显地保留着这条缝;这种情形在古代的头盖骨比在近代的头盖骨中更加常见,特别是如卡内斯垂尼所观察的,在那些从冰碛(drift)中发掘出来的、属于短头模式的头盖骨中尤其常见。在这里就像在颧骨的近似事例中那样,他再次得出了同样的结论。在这个事例中,以及在就要谈到的另外一些事例中,古代种族比近代种族在一定性状上,更加常常接近低等动物的原因,看来是由于后者在漫长的系统线上距离他们的早期半人类祖先多少要远一点儿。

人类的同上述多少相似的各种其他畸形,曾被不同作者提出来作为返祖的事例;不过对此等事例似乎还有不少疑问,因为,在我们发现这等构造正常存在以前,我们势必在哺乳动物系统中下降到极低的地位。 (101)

人类的犬齿是完全有效的咀嚼工具。但他们的真正犬齿性状,如欧文 (102) 所说的,为“齿冠呈圆锥形,其末端为一钝点,外面凸形,内面扁平或稍凹,内面基部有一个微小的突起。黑色种族、特别是澳洲土人最好地显示了这种圆锥形齿冠。犬齿较切齿埋植得更深,而且牙根更强固”。然而,对人类来说,这个齿已不再是为了撕裂敌物或猎物的特殊武器了;所以,就其固有的机能而言,不妨把它视为残迹的。在人类头骨的任何大型采集品中,如赫克尔 (103) 所观察的,总可以找到犬齿相当突出于其他齿之外的一些头骨,其方式就像类人猿的犬齿一样,不过程度较轻而已。在这等场合中,一颚的齿间空位是留待容纳另一颚的犬齿。瓦格纳(Wagner)所绘的卡菲尔人(Kaffir)头骨的齿间空位异常宽阔。 (104) 同近代头骨比较,古代头骨受到检查的非常之少,但至少已有三例表明前者犬齿非常突出,这确是一个有趣的事实;据说脑雷特人(Naulette)的颚是异常大的。 (105)

在类人猿中,仅雄者具有充分发达的犬齿;但在大猩猩(gorilla)中并且程度较轻地在猩猩(orang)中,雌者的犬齿也相当地突出于其他齿之外;所以,我所确信的妇女有时有相当突出的犬齿这一事实,对于相信人类犬齿偶尔非常发达乃是返归猿类般的祖先,并不是一个严重的障碍。如果有人轻蔑地拒绝相信他自己的犬齿形状以及其他人的偶尔非常发达的犬齿乃是由于我们早期祖先曾经装备有这等可怕的武器,那么他大概在冷笑中却揭示了他自己的由来。因为,人类虽然不再打算或者没有能力再使用这等齿作为武器,但还会无意识地收缩他的“嗥叫肌”(snarling muscles,贝尔爵士命名 (106) ),以便把犬齿露出,准备动作,就像一只狗准备咬架那样。

四手类或其他哺乳动物所固有的许多肌肉偶尔也会在人类发育。沃拉克威契(Vlacovich)教授 (107) 检查过40个男性尸体,发现其中19人具有一种被他称为“坐耻肌”(ischiopubic)的肌肉;3人具有代表这种肌肉的韧带(1igament);其余18人连一点这种肌肉的残迹都没有。在30个女性尸体中,仅有2人在两侧具有这种发达的肌肉,另外3人只有残迹的韧带。所以,这种肌肉在男性中看来远比在女性中普遍得多;根据人类起源于低等生物类型的信念,这个事实就是可以理解的了;因为在几种低于人类的动物中,曾发现过这种肌肉,凡是具有这种肌肉动物,它的唯一作用即在于帮助雄者的生殖行为。

伍德先生在他的一系列有价值的论文中, (108) 详细地描述了大量的人类肌肉变异,这等肌肉都同低等动物的正常构造相类似。同我们最近亲属四手类动物所正常存在的肌肉密切类似的那些肌肉真是多得举不胜举。有一具男性尸体,体格强壮,头骨构造良好,在其身上观察到的肌肉变异不下七处之多;所有这些都明显地代表了各种猿类所固有的肌肉。僻如说,这具男尸在颈部两侧各具一块直正的、强有力的“锁骨提肌”(1evator claviculae),就像我们在所有猿类中所看到的那样,据说在60具人类尸体有一具有这种肌肉。 (109) 再者,这具男尸还有“一块特殊的趾蹠骨展肌(abductor of the metatarsal bone),正如赫胥黎教授和弗劳尔(Flower)先生所阐明的,高等的和低等的猿类普遍具有这种肌肉”。我仅提出两个补充的事例;在所有低于人类的哺乳动物中都可以找到肩峰底肌(acromiobasilar muscle),而且它似乎同四足行路的步法相关, (110) 在60具人类尸体中有一具有这种肌肉。布雷德利(Bradley)先生 (111) 发现一个男人的两只脚都有一块“第五蹠骨展肌”(abductor ossis metatarsi quinti);在此之前没有记载过人类具有这种肌肉,但它在类人猿中却是永远存在的。手和臂——这是人类特性非常显著的部分——的肌肉极端容易变异,结果变得同低于人类的动物的相应肌肉类似。 (112) 这种类似或是完全的,或是不完全的;在不完全的场合中,它们显然具有过渡性质。某些变异在男人中较普遍,另外一些变异则在女人中较普遍,对此还不能举出任何理由。伍德先生描述了大量变异之后,作出如下意义深远的陈述:“在诸器官的沟中或沿着各个方面延伸的肌肉构造显著脱离正常的模式,一定暗示有某种未知的因素,这对于一般的、科学的解剖学的全面知识有极大的重要性。” (113)

这一未知因素乃是返归以往的生存状态,可以被认为是有最高度可能性的。 (114) 人类和某些猿类之间如果没有遗传的连接关系,要说一个人的畸形肌肉同猿类的肌肉相似者不下于七处之多,系出于偶然,则是完全不可相信的。另一方面,如果人类是从某一猿类般的动物传下来的,那么就举不出任何有根据的理由来说明某些肌肉为什么不会经过成千上万的世代之后而突然重现,其方式就像马、驴、骡经过数百代、更可能经过数千代在腿部和肩部突然重现其暗色条纹一样。

这等各式各样的返祖事例同第一章中所举出的残迹器官事例的关系是如此密切,以致把其中的许多事例放在那里或这里,都无可无不可。例如,一个具有角的人类子宫可以被说成是以一种残迹状态代表某些哺乳动物同一器官的正常状态。人类的某些残迹部分,如男女两性的尾骨以及男性的乳房,是一直存在的;还有另外一些残迹部分,如髁上孔(supracondyloid foramen),仅偶尔出现,因而可以被纳入返祖项下。这几个返祖的构造以及那些严格是残迹的构造揭示了人类是从某一低等类型以准确无误的方式传下来的。

相 关 变 异

人类就像低于人类的动物那样,他的许多构造如此紧密关联,以致当某一部分发生变异后,另一部分也要跟着发生变异;在大多数场合中,我们对此还不能举出任何理由。我们无法说,是否这一部分支配那一部分,或者,是否二者受某一较早发达的部分所支配。各种畸形,正如小圣·伊莱尔所反复坚决主张的那样,就是这样紧密地连接在一起的。同源构造特别容易一齐变异,就像我们在身体两侧和上下肢所看到的情形那样。梅克尔很久以前就曾说过,当手臂肌肉脱离其固有模式时,它们几乎永远模拟腿部的肌肉;相反的,腿部肌肉也是如此。视觉器官和听觉器官,齿和毛,皮肤和毛的颜色,体色和体质,或多或少都是相关的。 (115) 最初是沙夫豪森教授注意到显然存在于肌肉结构和眶上脊(supra-orbital ridges)之间的关系,眶上脊乃是人类低等种族的显著特性。

除了多少可能地纳入上列项目中的变异以外,还有一大类可以暂时称为自发的变异,因为就我们的无知程度来说,它们似乎是在没有任何激发的原因下发生的。然而可以阐明,这等变异无论具有微小个体差异,或者具有强烈显著而突然的构造离差,其决定于生物体质远比决定于它所处的外界条件性质要多得多。 (116)

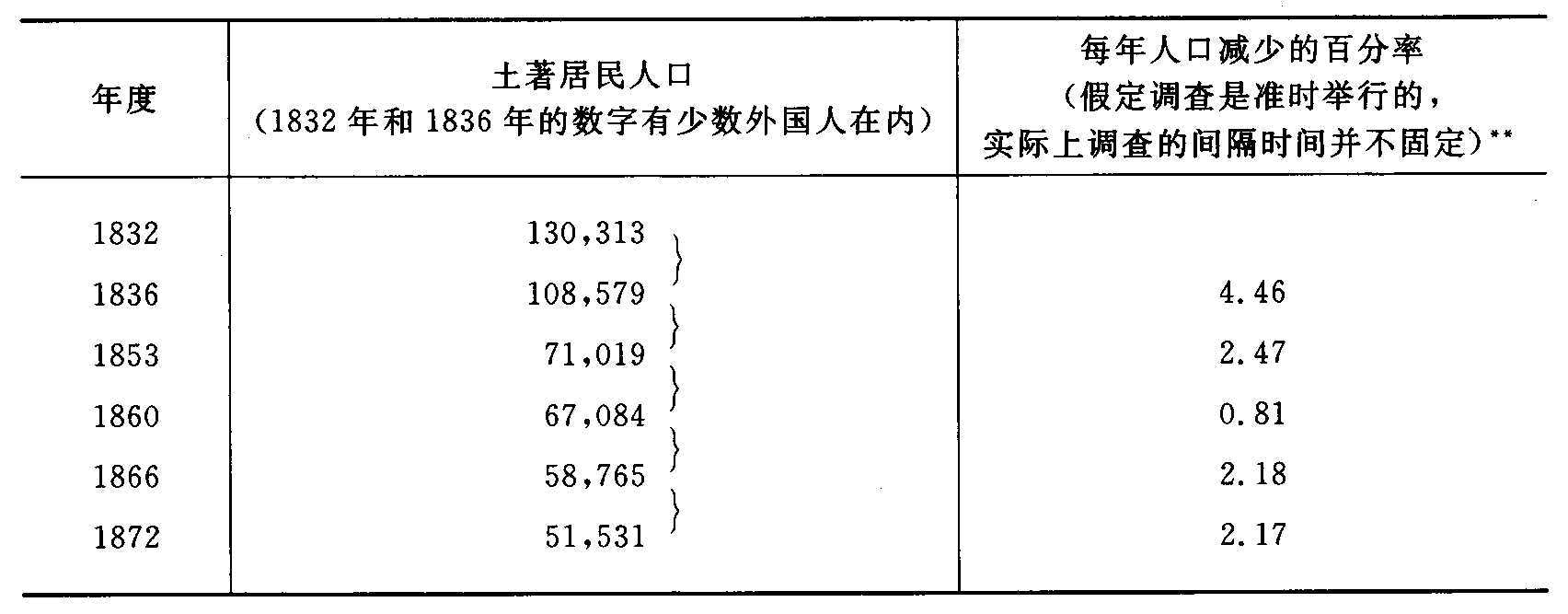

增 长 速 度

文明国家的人口据知在适宜条件下,如在美国,25年可增加一倍;按照尤勒(Euler)的计算,12年稍微多一点就可增加一倍。 (117) 如果按照前一项增长速度,则现今的美国人口在657年间就会如此稠密地布满整个水陆形成的世界,以致四个人只能占一平方码的面积。对人类不断增长的首要的或基本的抑制,是获得生活资料以及舒适生活的困难。根据我们所看到的,可以推论情况确系如此,例如在美国,那里生活容易,而且有大量房屋。如果在大不列颠(Great Britain)这等生活手段突然加倍,那么我们的人口也会迅速加倍。在文明国家里,这种首要的抑制主要是以限制婚姻来完成的。在最贫困的阶级中,婴儿的较大死亡率也是很重要的;拥挤而蹩脚的房屋中的一切年龄的居民,由于各种疾病同样也有较高的死亡率。在位于适宜条件下的国家里,严重的流行病和战争很快会起到平衡作用,甚至超过平衡。移民也有助于暂时的抑制,但对极贫困的阶级来说,这在任何程度上都没有作用。

正如马尔萨斯(Malthus)所指出的,可以有理由设想,野蛮种族的生殖力实际上低于文明种族。关于这个问题,我们肯定不知道,因为对未开化人没有进行过人口调查;但从传教士以及其他同这等民族长久相处的人士所提出的一致证据来看,他们的家庭通常是小的,大家庭不多见。那里的妇女据信给婴儿哺乳的时期很长,上述情形由此或者可以得到部分的解释;但,高度可能的是,未开化人要经历很大的苦难,而且不会得到像文明人那样多的营养丰富的食物,他们的生殖力实际上大概要差一些。我在前一著作中 (118) 曾指出,所有我们家养的四足动物和鸟类以及所有我们的栽培植物,其能育性均比处于自然状况下的相应物种为高。动物突然被供给过剩的食物,或者长得很肥,以及大多数植物突然从很瘠薄的土地被移植到很肥沃的土地上,都会或多或少变为不育的;以此来反对上述结论是毫无根据的。所以,我们可以预期,文明人的生殖力要比野蛮人的为高,在某种意义上可以说文明人是高度家养的。文明民族的增高了的生殖力,就像我们的家养动物那样,变成一种遗传的性状,也是非常可能的;至少已经知道,人类产双胞胎的倾向在一些家族中是向下传递的。 (119)

尽管未开化人的生殖力低于文明人,毫无疑问他们还会迅速增加,如果他们的人数没有在某些方面受到严格限制。关于这个事实,桑塔尔人(Santali)或印度山区部落最近提供了一个良好的例证;因为,正如亨特(Hunter)先生所阐明的 (120) ,自从施行种牛痘、其他瘟疫有所缓和以及战争切实受到遏制之后,他们以异常的速度增加了。然而如果这等未开化人不是进入邻接地区做雇工,他们人口的增加大概是不可能的。未开化人几乎都结婚;但有某种谨慎的约束,因为他们一般都不在最早可能的年龄结婚。年轻人常常需要显示出他能够养活一个妻子后才可以结婚;他们一般需先挣得她的身价,以便从她父母那里把她买来。获得生活资料的困难,对未开化人远比对文明人以更加直接得多的方式偶尔限制其人口的数量,因为所有部落都周期地遭受饥饿的危害。这时,未开化人被迫去吃更恶劣得多的食物,他们的健康难免受到损害。关于他们在遭到饥饿之后或在饥饿期间肚子凸出和四肢消瘦,已经有过许多记载。于是,他们被迫到处游荡,如我在澳大利亚听到的,这时他们的婴儿要大量死亡。由于饥饿是周期的,主要决定于非常的季节,因而所有部落的人口数量一定波动很大。他们不能稳定地、有规律地增长,因为那里的食物供给不会人为地增加。未开化人当穷迫过甚时,就彼此侵犯领地,结果引起战争,其实他们同邻近部落的战争几乎不绝。他们在陆地和水上寻觅食物时,容易遇到许多意外事情;在一些地方他们受到猛兽的危害很大。在印度由于虎患,有些地区的人口减少了。

马尔萨斯曾讨论过这几种抑制,但他对很可能是其中最重要的一种抑制,即杀婴、特别是杀女婴以及堕胎,却强调得不够。今天,世界上许多地方都盛行此事;据伦南(M'Lennan)先生说,以往杀婴的规模还要更大。 (121) 此事的发生与其说由于未开化人认识到养活所有生下来的婴儿是困难的,毋宁说是不可能的。淫乱生活也可以加入上述抑制;不过这还是被作为生活手段所引起的;但有理由相信,在某些场合中(例如在日本),这是作为一种控制人口的手段而有意地受到鼓励。

如果我们回顾一下极其远古的时代,在人类还没有达到人的地位以前,他大概要比今天最低等的未开化人更多地受本能而更少地受理性所引导。我们早期的半人类祖先不会实行杀婴或一妻多夫制;因为低于人类的动物决不会如此违反常情, (122) 以导致它们经常地杀害自己的后代,或全然无所妒忌。那时婚姻不会受到谨慎的限制,男女双方在年龄很轻的时候就会自由结合。因此,人类的祖先就趋向于迅速增殖;但某种抑制,无论是间歇的或经常的,一定曾经使其数量下降,甚至比对现今的未开化人还要剧烈。这等抑制的确切性质是什么,我们还无法说出,就像我们对大多数其他动物的情况无法说出那样,我们知道,马和牛不是极其多产的动物,当最初纵放于南美时,它们便以极大的速率增殖。象,为所有已知动物中繁育最慢者,在几千年之内其子孙便可充满整个世界。各种猴的物种的增殖一定要受到某种方法的抑制;但不像布雷姆所说的,是由于猛兽的侵袭而受到抑制。谁都不会假设美洲的野马和野牛的实际繁殖力最初以任何明显的程度增大了,其后由于它们充满了各个地区,这同样的繁殖力便缩小了。毫无疑问,在这一场合以及在所有其他场合中,多种抑制同时发生作用,而且在不同的环境条件下有不同的抑制作用;因不良季节而发生的周期的饥饿可能是所有抑制中最重要的。对人类的早期祖先来说,亦复如此。

自 然 选 择

现在我们已经知道人类的身体和心理都是可变异的,这等变异就像在低等动物的场合中那样,是由同样的一般原因直接地或间接地所引起的,并且服从同样的一般规律。人类广布于地球的表面,在他们不断的迁徙期间 (123) ,一定接触到多种多样的外界条件。在这一半球的火地、好望角、塔斯马尼亚(Tasmania)的居民,以及在另一半球的北极地区(Arctic regions)的居民,当到达他们现今的家乡之前,一定经历过多种气候,而且多次改变了他们的习惯。 (124) 人类的早期祖先还像所有其他动物那样,一定趋向于增殖到超越他们的生存方法以外;所以他们一定不时进行生存斗争,因而要受严格的自然选择法则所支配。所有种类的有利变异将这样偶尔地或经常地被保存下来,而有害变异则被淘汰。我所指的并非强烈显著的构造离差,这只是间或发生的,我所指的仅是个体差异而已。例如,我们知道决定我们运动能力的手与足的肌肉,就像低等动物的那样 (125) ,是容易不断变异的。那么,如果居住在任何地方的、特别是居住在外界条件发生了某种变化的一处地方的人类祖先分为相等两部分,其中一部分的所有个人由于他们的运动能力最适应于获得生存资料或保卫自己,他们就会比天赋较差的另一部分平均存活的人数较多,而且生下来的后代也较多。

即使现今在最野蛮状况下生活的人类,也是这个地球上曾经出现过的最占优势的动物。他比任何其他高等生物类型分布更广;所有其他生物都屈服在他的面前。这种巨大的优越性显然归功于他的智能,而且归功于他的社会性——这引导他去帮助和保卫他的伙伴,同时还归功于他的身体构造。这等特性的异常重要已由生活斗争的公断所证明。通过他的智力,有音节的语言发展了;他的惊人的进步主要取决于此。正如昌西·赖特(Chauncey Wright)先生所指示的,“语言官能的心理分析阐明,语言的最小熟练程度比任何其他方面的最大熟练程度可能需要更多的脑力”。 (126) 他发明了而且能够使用各种武器、工具、陷阱等等,借此他保卫自己,杀死或捕捉动物,并且用其他方法去获得食物。他曾建造木筏或独木舟从事捕鱼,或渡海到邻近肥沃的岛屿。他曾发明取火的技术,借此,把坚硬而多纤维的植物根弄成可消化的,并且把有毒的植物根或根部以外的部分弄成无毒的。取火的发明始于有史以前,这大概是人类在语言以外的最大发明。这几种发明乃是他的观察、记忆、好奇、想象以及推理诸种能力的直接结果,处于最野蛮状况下的人类凭借这些发明就可以变为最优秀超群的了。所以,我不能理解华莱士(Wallace)先生为什么要主张:“自然选择只能把略优于猿类的脑赋予未开化人。” (127)

对人类来说,智力和社会性虽然具有最高的重要性,但我们必须不要低估他的身体构造的重要性,本章下余部分将专门讨论这个问题,关于智力和社会性即道德官能的发展,将在以下两章进行讨论。

甚至准确地使用锤子,也并非一件容易的事,每一个学过木工的人都会承认这一点。像火地人那样,把一块石头准确地投掷在目标上,以保卫自己或击毙鸟类,则需要手、臂、肩各种肌肉高度完善的协同动作,而且,进一步还需要敏锐的触觉。一个人投石或掷枪以及进行许多其他动作,必须双足站稳;这又需要许多肌肉的完善的相互适应。把一块燧石削成最粗糙的器具,或者用一块骨头制成钩枪或钓针,则需要使用完善的手;因为,正如最有才能的鉴定家斯库克拉夫特(Schoolcraft)先生 (128) 所指出的,把碎石片制成刀、矛或箭,表明要有“异常的才能和长久的实践”。原始人实行分工的事实在很大程度上证明了这一点;并非每一个人都制造他自己的石器或粗糙的陶器,而是某些人似乎专门从事这种工作,无疑用此来交换他人狩猎之所得。考古学者们相信,在我们祖先想到把削碎的燧石磨成光滑的器具之前,曾经历了非常悠久的岁月。几乎谁都不会怀疑,一种类人的动物,如果具有充分完善到可以准确投掷石块的手和臂,或者可以把一块燧石制成一种粗糙的器具,仅就机械技能而言,就能通过充分的实践制作文明人所能制作的差不多任何器物。在这方面,手的构造可以同发音器官的构造相比,猿类的发音器官用于发出各种带有信号的叫声,有一个属,可以发出音乐般的声调;但是在人类,密切相似的发音器官通过使用的遗传效果却适于发出有音节的语言了。

现在我们转来谈谈人类的最近亲属,也就是我们早期祖先最好的代表;我们发现四手类 (129) 的手是按照人手的同样一般形式构成的,但对多种多样用途的适应,则远远不够完善。用于行进,它们的手不及狗的脚;从黑猩猩和猩猩那样的猴类可以看到这种情形,它们用手掌的外缘或指关节(knuckles)行走。 (130) 然而它们的手却极好地适于爬树。猴类用拇指在一边、其余四指和手掌在另一边以抓住细树枝或绳索,其方式和我们的一样。这样,它们还能把相当大的东西,如瓶颈,举到嘴边。狒狒用手翻转石头,挖掘树根。它们可以用拇指对着其余四指抓住坚果、昆虫或其他小东西,这样,它们无疑还会从鸟巢中掏取鸟卵和小鸟。美洲猴用树枝碰打野生橙,直到果皮裂开,然后用双手的指头把果皮撕去。它们以一种狂暴的状态用石块把坚硬的果实砸开。其他猴用拇指把贝壳掰开。它们用手指拔出身上的树棘和果刺,而且彼此捉身上的寄生虫。它们从高处把石头滚下,或者向它们的敌对者投掷石块;尽管如此,它们在做各种这样动作时却非常笨拙,就像我亲眼所见的那样,它们完全不能准确地把石头投出去。

有人说,因为猴类“抓握东西非常笨拙”,所以“一种专化差得更多的抓握器官”对它们来说,其用处和它们具有现在那样的手是同等美好的; (131) 在我看来,这种说法非常不正确。相反,我看没有理由可以怀疑,一双构造更加完善的手,如果不致使它们因此爬树较差,大概对它们还是有利的。我们可以猜想,完善得像人类那样的手,大概不利于攀登;因为世界上大多数树栖的猴类,如美洲的蛛猴(Ateles)、非洲的疣猴(Colobus)以及亚洲的长臂猿(Hylobates),或者拇指缺损,或者足趾部分地结合,所以它们的四肢已变成纯粹用于把握的钩状物了。 (132)

灵长类(Primates)一大系的某些古代成员,由于谋生的方式发生变化,或者由于周围环境发生某种变化,一旦达到较少树栖的地步,它的惯常的行进方式就会跟着改变;这样,就要使它更加严格地四足行动或二足行动。狒狒出没于丘陵区或山区,只是在必要时,才攀登高树; (133) 所以它们获得了差不多像狗那样的步法。仅有人类变为二足动物,我以为,我们可以部分地了解他怎样取得最显著特性之一的直立姿势。没有手的使用,人类是不能在世界上达到现今这样支配地位的;他的手是如此美妙地适于按照他的意志进行动作。贝尔爵士坚决认为,“人手提供一切工具,手与智慧相一致便使人类成为全世界的主宰”。 (134) 但是,只要手和臂惯常地用于行进和支持身体的全部重量,或者,如上所述,只要手和臂特别适于爬树,那么,它们就几乎不能变得完善到足以制造武器或把石头和矛枪准确地投掷到目标上的程度。手的这种简单使用,还会使触觉变钝;而手的妙用大部分取决于触觉。仅仅由于这些原因,变为二足动物对人类也是有利的;不过双臂和整个身体上部的自由,对许多动作的完成乃是必不可少的;而且为了这个目的,他必须稳固地用脚站立。为了得到这种巨大利益,人类的脚变得扁平了;而且大足趾发生了特殊的改变,但这使它几乎完全失去了把握的能力。因为手变得完善到适于把握,脚就应变得完善到适于支承和行进,这同通行于整个动物界的生理分工原理是相符合的。然而在有些未开化人中,脚还没有完全失去它的把握能力,他们的爬树方式以及手的其他用法阐明了这一点。 (135)

无可怀疑,用脚稳固地站立以及手与臂的自由对于人类是一种利益,这已由他在生活斗争中的卓越成功所证明,那么,要说人类变得愈来愈直立或二足行动对他的祖先没有利益,我看是没有任何理由的。这样,他们便能用石块或棍棒去防卫自己,攻击他们所要捕食的动物,或用其他方法获取食物。从长远观点来看,构造最好的个体将会取得最大的成功,而且大量生存下来。如果大猩猩和少数亲缘关系密切的类型灭绝了,那么,可能会有这样的争辩:一种动物不能由四足的逐渐变为二足的,因为处于一种中间状态的所有个体都非常不适于行走;而这一争辩是具有巨大的说服力和明显的真实性的。但是我们知道(这是值得好好思考的),类人猿现在实际上是处于一种中间状态;而且总的看来,无疑它们是很适应于它们的生活条件的。例如,大猩猩以左右摇摆的蹒跚脚步奔跑,但在行进时通常是用两只弯垂的手来支撑。长臂猿有时把双臂用做好像拐杖一般,它们的身体在两臂之间悬摇而前,某些种类的长臂猿在不经教导的情况下就还算能迅速地直立而行或奔跑;然而它们行动笨拙,远远不及人走得稳当。总之,在现存的猴类中,我们看到一种介乎四足动物和二足动物之间的行进方式;但是,正如一位没有偏见的鉴定家 (136) 所坚决主张的,类人猿在构造上距离二足动物比距离四足动物更近。

由于人类的祖先变得越来越直立,他们的手变得越来越适于把握和其他用途,他们的脚和腿同时变得适于稳固地支撑和行进,所以构造上其他无穷的变化就是不可避免的了。骨盆势必加阔,脊骨特别弯曲,头安置在已经改变的位置上,一切这等变化都是人类所曾经完成的。沙夫豪森教授主张,“人类头骨上强有力的乳头状突起就是他的直立姿势的结果”; (137) 猩猩、黑猩猩等都没有这等突起,大猩猩的比人类的为小。在这里还可以接着谈谈与人类直立姿势有关联的各种其他构造。很难确定,这等相关变异有多大程度是由于自然选择的结果,有多大程度是由于某些部分增强使用的效果,或者,有多大程度是由于某一部分对另一部分所起的作用。毫无疑问,这等变化方式经常是协同进行的。例如,某些肌肉及其所附着的骨节当由于惯常使用而扩大时,这就阐明了某些动作是惯常进行的,而这等动作一定是有益的。因此,进行动作最好的个体乃有较多数量生存下来的倾向。

臂和手的自由使用,部分是直立姿势的原因,部分是其结果,这似乎以一种间接的方式导致了构造的其他改变。如前所述,人类的早期男性祖先大概具有大型的犬齿;但是,由于他逐渐获得了使用石块、棍棒或其他武器以同敌对者或竞争者进行战斗的习惯,他们就越来越少地使用他们的颌(jaws)与牙。在这种情况下,颌与牙将会缩小,无数近似的事例使我们感到差不多确实如此。在此后一章中,我们将会遇到非常类似的例子,表明雄性反刍动物犬齿的缩小和完全消失显然同角的发达有关系,而马类,则同它们用门牙和蹄进行斗争的习惯有关系。

正如吕蒂迈尔(Rütimeyer) (138) 和其他人所坚决主张的,在成年的雄类人猿中,正是由于颌肌的非常发达对头骨所产生的效果,才使它在许多方面同人类有如此重大差异,并且使这种动物的容貌确实可怕。所以,在人类祖先的颌与牙缩小之后,成年者的头骨就会越来越同现存人类的相类似。正如我们以后将要看到的,雄者犬齿的缩小几乎肯定要通过遗传对雌者牙齿发生影响。

由于心理官能的逐渐发达,脑几乎肯定要变大。我推测没有人会怀疑,人脑体积与其身体的比例大于大猩猩或猩猩的脑体积同其身体的比例,是与人类的高度心理能力密切关联的。在昆虫方面,我们遇到密切近似的事实:蚁类的脑神经节(Cerebral ganglia)异常之大,所有膜翅目(Hymenoptera)的脑神经节比智力较差的目、如甲虫的脑神经节要大许多倍 (139) 。另一方面,没有人会想象任何两种动物或两个人的智力可以由脑壳的容积准确地测定出来。肯定的是,有极小的一点纯粹的神经物质,就可进行非凡的心理活动。例如,蚁类令人吃惊的各种各样的本能、心理能力以及感情是众所周知的,而它们的脑神经节还不及一个小针头的四分之一那样大。从这个观点来看,蚁脑乃是这个世界上的最不可思议的物质原子之一,也许比人脑更加不可思议。

关于人脑的大小同智能的发达之间有某种密切关系这一信念,得到了未开化人和文明人的头骨比较以及古代人和近代人的头骨比较的支持,而且得到了从整个脊椎动物体系所看到的相似现象的支持。伯纳德·戴维斯(J.Barnard Davis)博士 (140) 根据许多仔细的测量证明了,欧洲人头骨的内容积为92.3立方英寸;美洲人为87.5;亚洲人为87.1;澳洲人仅为81.9立方英寸。布罗卡教授 (141) 发现,巴黎坟墓中的19世纪头骨大于12世纪墓穴中的头骨,其比例为1484:1426;而且根据测量所确定的,增大部分完全在头骨的前额——智能的活动中心。普里查德相信,不列颠的现代居民比古代居民具有“宽阔得多的脑壳”。尽管如此,还必须承认,有些极其远古的头骨,如尼安德特人(Neanderthal) (142) 的一个著名的头骨,也是非常发达而且宽阔的 (143) 。关于低等动物,拉脱特(M.E.Lartet) (144) 根据对同一类群的第三纪哺乳动物和近代哺乳动物的颅骨比较,作出如下值得注意的结论,即在较近代的类型中,一般脑要较大些,脑旋圈要较复杂些。另一方面,我曾指出,家兔的脑体积同野兔或山兔的脑体积相比较,前者是相当地缩小了; (145) 这大概可以归因于它们被严密地禁闭了许多代,因而很少运用它们的智力、本能、感觉以及随意运动(voluntary movements)。

脑和头骨重量的逐渐增加一定会影响作为支柱的脊骨的发达,特别是当变得直立的时候尤其如此。当带来这种姿势变化之后,脑的内压又要影响头骨的形状;因为许多事实阐明了头骨会多么容易地受到这样影响。人种学者相信,婴儿所睡的摇篮种类就会使头骨改变。肌肉的经常痉挛以及严重烧伤的疤痕,都会使面骨永久改变。青年人的头由于疾病向一边偏歪或向后歪,一只眼睛就要改变位置,而且头骨形状显然由于脑压朝着新方向发生作用而有所改变。 (146) 我曾阐明,关于长耳兔,甚至像一支耳朵向前垂下这样一种微小的原因,也会把几乎每一个头骨都朝着那一边向前拉;因而相对一侧的头骨就不严格对称了。最后,如果任何动物在一般体积上,大幅度地增加或缩减而心理能力不发生任何变化,或者,如果心理能力大幅度地增加或缩减而身体体积不发生任何重大变化,那么其头骨形状几乎肯定要发生改变。我是根据对家兔的观察作出这一推论的,有些种类的家兔变得比野兔大得很多,还有一些种类的家兔保持了同野兔差不多的大小,但是无论在哪一种情况下,它们的脑同身体体积相比,都大幅度地缩小了。当我最初发现所有这等家兔的头骨都变长了、即长头(dolichocephalic)的时候,使我大吃一惊;例如一只野兔的头骨和一只家兔的头骨,其宽度差不多相等,但前者的长度为3.15英寸,而后者的长度却为4.3英寸。 (147) 不同人类种族之间最显著的区别之一,就是有些种族的头骨是长形的,有些是圆形的;家兔事例所提供的解释,在这里也适用;因为韦尔克尔(Welcker)发现,矮个子“常倾向于短头(brachycephaly),而高个子则倾向于长头”。 (148) 高个子的人可以同身体越来越大的家兔相比拟,所有这等家兔都是“长头”的。

根据这几个事实,我们在一定程度上可以理解人类如何获得了大的而多少圆形的头骨,而人类同低等动物相比,这正是最显著不同的性状。

人类和低等动物之间另一个最显著的差异为人类的皮肤无毛。鲸和海豚(鲸目,Cetacea),儒艮(海牛目,Sirenia)以及河马都是无毛的,这对它们滑游于水中可能是有利的;而且这不会散失体内热量而对它们有害;凡栖息在寒带的物种,都有一厚层脂肪保护身体,其效用同海豹和水獭的毛皮一样。象和犀牛几乎是无毛的;以往曾在极其寒冷地区生活过的某些绝灭种却被有绵状毛或茸毛,因此这两个属的现存种失去它们的毛被似乎是由于暴露在炎热之中的缘故。因为印度的象生活于高寒地带者比生活于低地者被有较多的毛 (149) ,所以上述好像越发可能了。那么,我们是否可以这样推论,人类之所以失去他们的毛是由于原本居住在某一热带地方吗?现今男人主要在胸部和面部保存有毛,无论男人和女人还在四肢同躯干连接处保存有毛,这就支持了人类在直立以前就失去了毛的这样一种推论;因为现在毛保存得最多的部位,正是那时保护得最好而不受太阳热辐射危害的部位。然而,头顶却提供了一个奇特的例外,因为无论在任何时候它一定都是最暴露的部分之一,而它却密被头发。可是,人类属于灵长类,而灵长类的其他目(order)的成员虽然栖息于各式各样的热带地方,却周身有毛,一般朝上的表面最厚 (150) ,这一事实同人类通过日光作用而变得无毛的假设恰恰相反。贝尔特(Belt)先生 (151) 相信,在热带地方,无毛对人类是一种利益,这样可以避免大群的扁虱(螨,acari)和其他寄生虫,这些寄生虫常常侵扰他,而且不时引起溃烂。但是,这种弊害是否会大到足可以通过自然选择而导致他身体无毛,尚可怀疑,因为在栖息于热带的许多四足动物中,据我所知,没有一种获得了解除这种痛苦的手段。在我看来,最可能的观点是,男人、更确切地说是女人最初失去他们的毛,如我们将要在论“性选择”中所看到的,是由于装饰的目的;按照这一信念,人类同所有其他灵长类动物在毛发方面表现有如此重大差异,就不足为奇了,因为,通过性选择获得的性状在关系密切的类型中,其差异往往达到异常的程度。

按照普通的印象,以为尾的缺损乃是人类的显著特点;但是,同人类关系最近的那些猿类也没有这一器官,因此它的消失并非专与人类有联系。在同一个属内,尾的长度常常有巨大差别。例如猕猴属的某些物种的尾比它们的整个身体还要长,由24块椎骨形成;而在另外一些物种中,它仅是一个刚刚看得见的德根,只包含3~4块椎骨。有些种类的狒狒,它们的尾包含25块椎骨,而山魈(mandrill)的尾只有10块很小的、发育不全的尾椎,或者,按照居维叶(Cuvier)的说法,有时只有5块尾椎。 (152) 尾无论长的或短的,几乎永远在末端逐渐变细;我假定这是由于末端肌肉通过不使用而萎缩的结果,一齐萎缩的还有它的动脉和神经,因而导致了末端椎骨的萎缩。但是,关于它的长度常常发生的巨大差异,现在还无法提出解释。然而,这里我们所特别关注的却是尾的外部完全消失。布罗卡教授 (153) 最近阐述了,所有四足动物的尾均由两个部分组成,一般彼此截然分开;基部所包含的椎骨就像正常椎骨那样地具有多少完善的骨沟和骨凸(apophyses);而端部则不具骨沟,几乎是平的,简直不似真正的椎骨。虽然看不见人类和类人猿外部有尾,实际上却是存在的,而且其基部和端部以完全一样的形式构成。形成尾骨的端部椎骨完全是残迹的,其体积和数量大大缩减。基部椎骨同样也很少,牢固地结合在一起,发育受到抑制;但它们因此比其他动物的尾的相应椎骨宽阔得多而且扁平得多,它们构成了布罗卡所谓的副荐椎(accessory sacral vertebrae)。对于支持某些内在部分和在其他方面,它们具有机能上的重要性;而且它们的变异同人类以及类人猿的直立姿势或半直立姿势直接相关联。由于布罗卡以前持有不同的观点,而现在他已放弃,所以这一结论更可信赖。因此,人类以及高等猿类的基部尾椎的变异是直接地或者间接地通过自然选择而完成的。

但是,关于尾端部残迹的并且容易变异的椎骨,即形成尾骨者,我们将说些什么呢?有一种见解曾经常常受到嘲笑,无疑今后还会受到嘲笑,即认为尾的外部的消失同摩擦多少有些关系,而这一见解最初看来好像并不那样荒谬可笑。安德森(Anderson) (154) 博士说,褐猴(Macacus brunneus)的极短的尾是由11块椎骨形成的,嵌在肉里的基部椎骨也包括在内。尾端是腱质的,并不含椎骨;继此之后为5块残迹的椎骨,它们如此之小,其长度合在一起也不过一“赖因”(1ine) (155) 半,而且永久弯向一边成钩状。尾的自由部分的长度仅为一英寸稍强,只包含4块更小的椎骨。这个短尾可以直竖,但其全长的约四分之一向内折叠于左方;包括钩状部分在内的这一末端用于“填充老茧皮上方分开部分的间隙”;这种动物坐于其上,这样便使它成为粗糙的并且起老茧。于是安德森博士总结其观察所得如下:“在我看来,对这等事实只能有一种解释;由于这种尾是短的,当猴坐下来的时候,便可随心所欲地放置它,当猴取这种坐势时经常把它置于其下;因此尾不能伸出坐骨隆(ischial tuberosities)的末端之外,最初好像按照这种动物的意愿,将其尾弯成圆形置于老茧皮间的空隙,以避免在地面和老茧皮之间受到挤压,当弯曲变为永久性的时候,把它坐在下面自能适合。”在这种情况下,尾的表皮变得粗糙和起老茧,就不足为奇了,穆里博士 (156) 在伦敦动物园里曾仔细观察过这个物种以及另外三个尾巴稍长的密切近似的类型,他说,当这种动物坐下来时,它们的尾“必定要伸到臀部的某一边;无论它是长的或短的,尾根因而都容易受到摩擦或擦伤”。关于肢体损伤有时会产生遗传效果, (157) 现在我们已有证据;因此,在短尾猴中,尾的突出部分既在机能上无用,且由于不断地受到摩擦或擦伤,经历许多世代之后变为残迹的和弯曲的,看来并非是很不可能的事。我们看到褐猴尾的突出部分就是这种状态,而叟猴(M.ecaudatus)以及几种高等猿的尾的突出部分则是绝对发育不全的。最后,就我们所能判断的来说,人类和类人猿的尾是由于其末端在悠久的岁月里受到摩擦的损伤而消失了;嵌在肉内的基部缩小了而且变异了,以致可以适于直立的或半直立的姿势。

现在我已尽力阐明了,人类某些最独特的性状多半是直接地、或者更加普通的是间接地通过自然选择而获得的。我们应该记住,构造或体质的变异,如果不能使一个有机体适应于它的生活习性、它所消费的食物,或者被动地适应于环境条件,就不能这样获得之。但决定什么变异对每种生物是有用的,我们切不可过于自信:我们应该记住,对于许多部分的用途,或者对于血液或组织中的何种变化可以使一种有机体适合于新的气候或新的食物种类,我们所知道的是何等之少。我们也一定不要忘记,相关作用的原理,如小圣·伊莱尔在人类场合中所阐明的那样,把构造的许多奇特离差都束缚在一起了。与相关作用无关,某一部分的一种变化通过其他部分的增强使用或减弱使用,常常会导致具有一种完全意想不到的性质的其他变化。对于下述事实加以思考将是有好处的,如一种昆虫的毒物可以招致一些植物奇妙地生长树瘿,饲喂某些鱼类或注射蟾蜍的毒物可以使鹦鹉的羽衣颜色发生显著变化; (158) 于是我们可以知道,组织系统的体液如果为了某种特殊目的而发生改变,就会引起其他变化。我们应该特别记住,为了某种有用的目的在过去时期内获得的而且不断使用的变异,大概会牢稳地固定下来,而且会长久地被遗传下去。

这样,就可使自然选择的直接的和间接的结果扩展到巨大而无限定的范围;读了内格利(N geli)的有关植物的论文以及各位作者的有关动物的议论,特别是读了布罗卡教授最近写的那些文章之后,现在我承认我在《物种起源》最初几版中,也许归功于自然选择或最适者生存的作用未免过分了。我对《物种起源》第五版已作了一些改动,以便把我的论述局限在构造的适应性变化方面;但是,甚至最近几年所得到的事实也使我确信,在我们看来现今似乎无用的很多种构造今后将被证明是有用的,因而将会处在自然选择的范围之内。就我们现在所能判断的来说,有些构造的存在既是无益的也是无害的,对此我以前没有给予充分的考虑,我相信在我的著作中这是迄今所发觉的最大失察之一。作为某种借口,或者可以允许我这样说:我曾着眼于两个明确的目的,其一,在于阐明物种不是被分别创造的,其二,在于阐明自然选择是变化的主要动因,虽然它大部分借助于习性的遗传效果,并且小部分借助于环境条件的直接作用。然而,过去我未能消除我以往信念的影响,当时这几乎是一种普遍的信念,即各个物种都是有目的地被创造的;这就会导致我不言而喻地去设想,构造每一细微之点,残迹构造除外,都有某种特别的、虽然未被认识的用途。一个人如果在头脑里有这种设想,他自然会把自然选择无论过去或现在所起的作用过分夸大。有些承认进化论但否定自然选择的人们,当批评我的书时似乎忘记了我曾着眼的上述两个目的;因此,如果我在给予自然选择以巨大力量方面犯了错误——这是我完全不能承认的,或者我夸大了它的力量——在其本身来说这是可能的,那么我希望,至少我在帮助推翻物种被分别创造的教条方面作出了有益的贡献。

geli)的有关植物的论文以及各位作者的有关动物的议论,特别是读了布罗卡教授最近写的那些文章之后,现在我承认我在《物种起源》最初几版中,也许归功于自然选择或最适者生存的作用未免过分了。我对《物种起源》第五版已作了一些改动,以便把我的论述局限在构造的适应性变化方面;但是,甚至最近几年所得到的事实也使我确信,在我们看来现今似乎无用的很多种构造今后将被证明是有用的,因而将会处在自然选择的范围之内。就我们现在所能判断的来说,有些构造的存在既是无益的也是无害的,对此我以前没有给予充分的考虑,我相信在我的著作中这是迄今所发觉的最大失察之一。作为某种借口,或者可以允许我这样说:我曾着眼于两个明确的目的,其一,在于阐明物种不是被分别创造的,其二,在于阐明自然选择是变化的主要动因,虽然它大部分借助于习性的遗传效果,并且小部分借助于环境条件的直接作用。然而,过去我未能消除我以往信念的影响,当时这几乎是一种普遍的信念,即各个物种都是有目的地被创造的;这就会导致我不言而喻地去设想,构造每一细微之点,残迹构造除外,都有某种特别的、虽然未被认识的用途。一个人如果在头脑里有这种设想,他自然会把自然选择无论过去或现在所起的作用过分夸大。有些承认进化论但否定自然选择的人们,当批评我的书时似乎忘记了我曾着眼的上述两个目的;因此,如果我在给予自然选择以巨大力量方面犯了错误——这是我完全不能承认的,或者我夸大了它的力量——在其本身来说这是可能的,那么我希望,至少我在帮助推翻物种被分别创造的教条方面作出了有益的贡献。

就我所能知道的来说,所有生物,包括人类在内,可能均有无论过去或现在都是毫无用处的。因而不具任何生理重要性的构造特点。我们还不知道各个物种的诸个体之间的无数微小差异何以产生,因为返祖只不过把这个问题向后推移了少数几步,但每一个特点一定都曾经有过它的生效的原因。不管这等原因是什么,如果它们在一个长久时期内比较一致地和有力地发生作用(没有理由可以反对这一点),其结果大概不是仅仅的微小个体差异,而是十分显著而稳定的变异,虽然它们不具生理重要性。变化了的构造如果完全是无益的,就不能通过自然选择而保持一致,虽然变化了的有害构造将因此而被淘汰。然而,性状的一致性自然是起于激发原因的假定一致性,同样也是起于众多个体的自由杂交。在连续的时期内,同一个有机体可能以这种方式获得连续的变异,只要激发原因保持不变而且自由杂交如故,则这等变异将以差不多一致的状态被传递下去。关于激发原因我们所能说的,就像谈到所谓自发变异(spontaneous variation)时那样,只是,它们同变异着的有机体体质的关系要比同其外界条件性质的关系密切得多。

结 论

我们在这一章里已看到,人类在今天,就像每一种其他动物那样,容易发生多种多样的个体差异,即微小的变异,人类的早期祖先无疑也是如此;这等变异在以往同现在一样,都是由同样的一般原因所引起的,并且受同样的一般而复杂的法则所支配。由于所有动物的增殖都有超出其生活资料的倾向,所以人类的祖先一定也是如此;这就要不可避免地导致生存斗争和自然选择。后一过程大大受助于身体诸部分增强使用的遗传效果,这两种过程彼此相作用,永无止息。还有,如我们以后将要看到的,人类似乎是通过性选择获得了各种不重要的性状。此外还有无法解释的变化,只好把它们留给那些假定的未知力量的一致作用,这种作用在我们家养生物中偶然会引起强烈显著而突发的构造离差。

根据未开化人以及大多数四手类的习性来判断,原始人而且甚至人类的似猿祖先大概都是过社会生活的。关于严格社会性的动物,自然选择不时通过保存有利于群体的变异而对个体发生作用。一个群体如果包含大量禀赋良好的个体,就会增加其数量,而且就会战胜其他天赋较差者;即使个别成员并不优于同群的其他成员,也是如此。例如,群居昆虫所获得的许多奇异构造,如工蜂的花粉采集器或蜇针,兵蚁的巨大颚部,对于个体来说都是用处不大或者毫无用处的。关于高等社会性的动物,我还不知道有任何构造专为群体的利益而发生变异,虽然有些构造变异对于群体具有第二位的用途。例如,反刍动物的角、狒狒的大型犬齿,由雄者获得似乎是作为进行性竞争的武器,但也用于保卫兽群。至于某些心理能力,如我们在第五章将要看到的,情况就完全不同了;因为这等能力的获得主要是甚至专门是为了群体的利益,而个体不过因此同时间接地得到了利益而已。

上述这等观点常常遭到反对,谓人类乃是世界上最不能自助和自卫的一种动物,在其早期和不甚发达的状态下,他还要更加不能自助。例如,阿盖尔公爵(Duke of Argyll) (159) 坚决主张,“人类的体制同兽类的构造之分歧,是在身体的较大的不能自助性和软弱性那个方面的。这就是说,在其他一切分歧中,这是最不能把它归因于单纯的自然选择的”。他提到,身体无毛和无保护的状态,缺少用于自卫的大型牙齿或爪,人类的力气小而且速度慢,以及用嗅觉去发现食物或避免危险的能力薄弱。在这些缺点中似乎还可以加上一个更为严重的缺点,即人类不能迅速登攀以逃避敌对者。体毛的消失对热带居民来说大概不是什么重大损害。因为我们知道,不穿衣服的火地人在恶劣气候下也能生存。当我们以人类的不能自卫状态同猿类相比较时,我们必须记住,猿类所具的大型犬齿,只是在其充分发育时专为雄者所有,而且主要用于与其他雄者争取雌者的斗争;雌者虽不具此,也照样生存。

关于体格大小或体力强弱,我们还不知道人类究竟是从黑猩猩那样的某一小型物种传下来的呢,还是从强有力的大猩猩那样的物种传下来的;所以我们不能说,人类较其祖先变得更大更强些,还是变得更小更弱些。然而我们应该记住,正是体格大的、力量强的而且凶猛的、像大猩猩那样可以保卫自己不受一切敌对者危害的一种动物,也许未曾变为社会性的:恰恰是这一点最有效地阻止了高级心理属性——如对其伙伴的同情和热爱——的获得。这对于人类发生于某种比较软弱的动物,乃是一种巨大的利益。

人类的力气小、速度慢,本身不具天然武器等等,可由下列几点得到平衡而有余,即,第一,通过他的智力,他为自己制造了武器、器具等,即使依然处于野蛮状态下,也能如此。第二,他的社会性导致了他和同伴们相互帮助。世界上没有一处地方像南非那样地充满了危险的野兽,没有一处地方像北极地区那样地呈现了可怕的物质艰难,然而,一个最弱小的种族——布什门族(Bushmen) (160) 屹立于南非;矮小的爱斯基摩人(Esquimaux)则屹立于北极地区。毫无疑问,人类的祖先在智力方面,大概也在社会性方面,均劣于现存的最低等未开化人;但完全可以想象得到,如果他们在智力方面进步了,同时逐渐失去了他们的野兽般的能力,如爬树等,他们也会生存下来,甚至繁盛起来。如果这些祖先当时居住在温暖的大陆或大岛如澳大利亚、新几内亚(New Guinea)、婆罗洲(Borneo) (161) ——这些地方正是猩猩的现在故乡,即使他们远比任何现存的未开化人更加不能自助和自卫,也不致遭遇任何特别的危险。在上述那样广阔的区域里,由部落与部落之间的竞争而引起的自然选择,再加上习性的遗传效果,在适宜的条件下足可以把人类提高到现今他在生物等级中所占据的那样高上位置。

第三章 人类同低于人类的动物的心理能力比较

最高等猿类同最低等未开化人在心理能力上的巨大差异——某些共同的本能——各种情绪——好奇心——模仿性——注意力——记忆力——想象力——理性——向前改进——动物使用工具和武器——抽象作用,自我意识——语言——审美感——神的信仰,心灵作用,迷信

我们在以上两章中看到,人类在其身体构造上带有来自某一低等类型的明显痕迹;但也许可以这样说:由于人类在其心理能力(mental power)上同所有其他动物的差别是如此之大,因而这一结论一定还存在某种错误。毫无疑问,这一方面的差别是巨大的,即使我们把一个最低等未开化人——他没有表示四以上数目的任何字眼,并且对普通事物或感情也几乎不会使用任何抽象的名词 (162) ——的心理同一只最高等猿的心理加以比较,也是如此。纵然一种高等猿类改进或开化到像一只狗超出其祖先类型狼或豺(jackal)那样的程度,二者之间的差别无疑还是巨大的。火地人可以列为最低等的野蛮人,在英国皇家军舰“贝格尔”(Beagle)号上有三个火地土人,他们曾在英国住过几年,并且能说一点英语,这三个人在气质和大多数心理官能(mental faculties)上同我们如此密切相似,以致经常使我感到惊奇不已。如果除了人类以外没有一种生物具有任何心理能力,或者,如果人类的心理能力性质完全不同于低于人类的动物的,那么我们永远不能使自己相信人类的高等智能乃是逐渐发展而来的。但可以阐明,二者基本上没有这种差别。我们还必须承认,一种最低等鱼类如七鳃鳗(1amprey)或文昌鱼(1ancelet)同一种高等猿类在心理能力上的间隔要比猿类同人类在这方面的间隔广阔得多,而这一间隔是被无数级进(gradations)填补起来的。

就道德倾向(moral disposition)来说,像老航海家拜仑(Byron)所描述的那个野蛮人,因其子倾落一篮海参,就把他撞死在岩石上,以之比霍伍德(Howard)*或克拉克森(Clarkson) (163) ,其间的差别诚然不小。就智力来说,一个几乎不会使用任何抽象名词的野蛮人和牛顿(Newton) (164) 或莎士比亚(Shakspeare) (165) 之间的差别,亦复如此。最高等种族的最高等人士和最低等未开化人之间的这种差别,彼此是由最细小的等级连接起来的。因此,它们由这一端变化和发展到另一端,是可能的。

这一章的目的在于阐明,在心理官能上人类和高等哺乳动物之间并没有基本差别。这个题目的每一部分都可以扩充为一篇单独的论文,但在这里只能简短地加以讨论。因为关于心理能力还没有一种普遍被接受的分类方法,所以我将按照最适于我的目的的顺序来安排我的论述;并且选用那些给我印象最深的事实,我希望它们对读者会产生一些影响。

关于等级很低的动物,我将在讨论“性选择”时补充一些事实,以阐明它们的心理能力之高远远超出我们的意料之外。同一物种中诸个体的心理官能变异性,对我们来说是一个重要之点,所以要在这里举出少数例证。但关于这个问题,我不准备详加讨论,因为我根据多次调查得知,所有那些长期对许多种类动物甚至鸟类注意观察过的人们都一致认为,个体之间的每一种心理特性,都有重大差别。要问心理能力在最低等有机体中最初是以怎样方式发展起来的,就如同问生命本身是怎样起源的一样,目前还是没有希望得到解答。如果这些是人确能解决的问题,那也有待于遥远的未来了。

由于人类具有和低于人类的动物同样的感觉,所以人类的基本直觉(intuitions)一定也是同样的。人类和低等动物还有某些少数共同的本性,如自保,性爱,母亲对新生儿女的爱,新生儿女吸乳的欲望,等等。不过人类所具有的本能也许比低于人类的动物所具有的本能要稍微少一些。东印度群岛的猩猩以及非洲的黑猩猩,均筑平台作为宿所,由于这两个物种遵循这同样的习性,或许可以这样辩说:这是出于本能,但我们无法肯定,这不是由于这两种动物有相似的需要而且有相似的推理能力的结果。像我们所设想的那样,这等猿类不吃许多种热带的有毒果实,而人就没有这种知识。但是,我们的家养动物当被带到异地时,在春季第一次把它们放出去之后,常常会吃毒草,不过以后它们就避免吃了;我们还无法肯定,猿类不会从它们自己的经验中或者从它们双亲的经验中去选吃什么样的果实。然而,像我们即将看到的那样,猿类肯定有怕蛇的本能,并且可能还有怕其他危险动物的本能。同低等动物的本能相对照,高等动物的本能显著地比较少而简单。居维叶主张本能和智力彼此成反比,有些人以为高等动物的智能是从它们的本能发展而来的。但普歇(Pouchet)在一篇有趣的论文 (166) 中阐明,这种反比实际上是不存在的。具有最奇异本能的那些昆虫肯定是最有智力的。在脊椎动物的系列中,智力最差的成员如鱼类和两栖类,都没有复杂的本能;在哺乳动物中,以其本能著称的动物如河狸(beaver),则有高度的智力,每一个读过莫尔根(Morgan)先生的优秀著作 (167) 的人都会承认这一点。

虽然按照赫伯特·斯宾塞先生 (168) 的说法,智力的最初端绪是通过反射作用(reflex actions)发展而来的,虽然比较简单的本能逐渐变为反射作用而且二者几乎无法区别,如幼小动物的吮乳,但更加复杂的本能的起源,似乎还是与智力无关。然而我绝不是否认本能活动会失去其固定的和不学自会的特性并且可以由自由意志(free will)所助成的其他特性所代替。另一方面,有些智力活动进行了几代之后,还会转变成本能而被遗传下去,如海洋岛上的鸟类学会避人就是这样。于是这等活动可以被说成是特性的退化,因为这种活动进行不再通过理性或经验了。但是,大多数比较复杂的本能似乎是以一种完全不同的方式被获得的,即由于比较简单的本能活动的变异受到了自然选择。这等变异似乎是由作用于脑组织的同样未知原因而发生的,引起身体其他部分发生微小变异或个体差异的就是这等原因;由于我们的无知,这等变异常常被说成是自然发生的。我以为,关于比较复杂的本能的起源,我们还作不出任何其他结论,如果我们考虑一下不育的工蚁和工蜂的不可思议的本能,而它们却不留后代以承继它们的经验和改变了的习性的效果,就可想而知了。

虽然我们从上述昆虫和河狸认识到高度的智力同复杂的本能确是共存的,虽然最初随意学得的动作不久可以通过习性以一种反射作用迅速而准确地进行之,但自由智力(free intelligence)和本能之间还有一定程度的抵触——后者含有脑的某种遗传变异。关于脑的功能,我们所知者甚少,但我们能够觉察到,当智力变得高度发达时,一定有最自由沟通的而且极其错综复杂的渠道把脑的各部分连接在一起;因此,每一个独立部分恐怕要较差地适于以一种确切的和遗传的——即本能的——方式去回答特殊的感觉或联想(associations)。甚至在智力的低级程度和形成固定的、但不是遗传的习性的强烈倾向之间似乎也存在着某种关系。因为一位有洞察力的医生告诉我说,稍微有点低能的人每一行动都倾向于按照常规、即习性,如果给他这种鼓励,就会使他非常高兴。

我以为这种离题之论还是值得一提的,因为,当我们把高等动物、特别是人类的以记忆力、预见力、推理力和想象力为基础的心理能力活动和低于人类的动物以本能来执行的完全相似的活动加以比较时,我们也许容易地对前者的心理能力估价得过低;在低等动物的场合中,执行这等活动的能力是通过心理器官在各个连续世代中的变异性和自然选择逐步被获得的,而与动物所表现的任何有意识的智力无关。正如华莱士先生 (169) 所辩说的,人类所完成的很多智力工作无疑是由于模仿,而不是由于理性;但人类的活动和低于人类的动物的许多这等活动之间的重大差别,即在于此。这就是说,人类不会通过他的模仿力在最初一试中就能制造比如说一只石斧或一条独木舟,人类必须通过实践去学习工作;另一方面,一只河狸筑造它的堤堰或水道 (170) ,一只鸟筑造它的巢,在最初一试中其完善程度就可以像它年老而有经验时一样,或者差不多一样,而一只蜘蛛在最初一试中所织成的网同其年老而有经验时所织成的就完全一样地完善了。 (171)

现在回到本题上来:低等动物像人那样也会感到快乐和悲伤,幸福和苦难。幼小动物如小狗、小猫、小羊等在一起玩耍时和我们的小孩一样,没有比它们在这时所表现出的幸福感更加明显的了。甚至昆虫,如卓越的观察家于贝尔(Huber) (172) 所描述的,也像许多种类小狗那样地在一起玩耍,他曾看到一些蚁相互追逐,彼此假相咬啮。

低于人类的动物可以被和我们同样的感情所激动,这个事实已经如此充分地得到证明,以致没有必要再详加说明而引起读者厌烦。恐怖对它们发生作用的方式就同对我们一样,会引起肌肉颤抖,心脏跳动,括约肌(sphincters)松弛以及毛发竖立。猜疑是畏惧的产物,它是大多数野生动物的显著特性。坦南特(E.Tennent)爵士关于用做诱捕其他象的雌象行为写过一篇报道,我想凡是读过这篇报道的人不可能不承认这些雌象是有意识地在玩弄欺诈,而且深知它们在干什么。勇敢和怯懦在同一物种的诸个体中是极端容易变异的属性,这在我们养的狗中有明显的表现。有些狗和马的脾气坏,容易生气,还有一些狗和马的脾气好,这等属性肯定是遗传的。谁都知道动物多么容易狂怒,而且表达得多么明显。关于各种动物经过长久期间后还会狡猾地进行报复,已经发表过许多逸事,看来这大概是真实的。伦格尔和布雷姆 (173) 说,他们所养驯的美洲猴和非洲猴确会施行报复。动物学家安德鲁·史密斯(Andrew Smith)爵士的严格认真是众所周知的,他给我讲过一个他亲眼所见的故事:在好望角有一位军官经常虐待一只狒狒,某星期日当这只狒狒看到他列队前进时,便把水倒入一个小坑里,急忙和些稠泥,当这位军官走近时,它熟练地把稠泥向他猛砸过去,于是逗得许多旁观者发笑。很久以后,每当这只狒狒看到这位受害者的时候,还表现出胜利的欢欣。

狗对主人的爱是众所周知的,一位往昔的作者 (174) 富有风趣地说道:“在这个世界上,狗是爱你甚于爱它自己的唯一动物。”据知,狗在临死的极度痛苦中还抚爱它的主人,大家都听说过,正在被解剖中的一只狗还去舐解剖者的手;除非这次解剖确可增加我们的知识,要不,除非解剖者心如顽石,否则他必将悔恨终生。

休厄尔(Whewell) (175) 有理由地问道:“一切民族的妇女的母爱同一切雌性动物的母爱如此经常地联系在一起,以致读过这等动人事例的人,能够怀疑在这两种场合中的行为原则不是一样的吗?”我们看到在微小细节上所表现出来的母爱,例如,伦格尔观察到一只美洲猴(卷尾猴,Cebus)小心地把打扰母猴的幼儿的蝇子赶跑;迪沃塞尔(Duvaucel)看到一只长臂猿(Hylobates)在一条小河边为它的幼儿洗脸。雌猴失去它们的幼儿时,其悲痛是如此剧烈,以致布雷姆在北非圈养的某些种类必定因此而死去。早孤的幼猴总是由其他雄猴和雌猴收来抚养,并且受到小心保护。有一只雌狒狒,它的心肠如此宽宏,不仅收养其他物种的幼猴,而且还偷取小狗和小猫,随时把它们带在身边。然而,在把它的食物分给受抚养的幼猴方面,它就不那样仁慈了,这使布雷姆感到惊异,因为它养的猴总是把每一件东西十分公平地分给它亲生的幼猴。一只受抚养的小猫把这只富有深情的狒狒抓破了,这只狒狒的智力肯定是敏锐的,因为它对被抓破感到非常惊讶,随即检查小猫的脚,立刻把它的爪咬去。 (176) 伦敦动物园的一位管理员告诉我说,在那里有一只老狒狒(C.chacma),它抚养一只猕猴(Rhesus monkey),但是,当把一只幼山魈(drill)和西非山魈放进槛笼时,它似乎觉察到这两只猴虽属于异种,却是它的较近亲属,于是它立刻弃去那只猕猴,而收养了幼山魈和西非山魈。我看到这只小猕猴对于受到这样遗弃,表示非常不满,它像一个顽皮儿童那样地给小山魈和小西非山魈找麻烦并攻击它们,每当它能安全地这样干的时候它就这样干,这种行径激起了老狒狒的很大愤慨。按照布雷姆的说法,猴类当其主人受到任何侵犯时都会保护他,就像主人所养的狗当他受到别的狗侵犯时对他进行保护一样。但我们在这里触及了同情和忠诚的问题,以后我还要讨论这一点。布雷姆养的有些猴以各种巧妙的方法戏弄它们所厌恶的一只老狗和其他动物,由此而感到非常高兴。

大多数比较复杂的情绪是人类和高等动物所共有的。众所周知,如果一只狗的主人对任何其他动物表示过分地亲热,这只狗会多么妒忌;关于猴,我曾观察到同样的事实。这阐明动物不仅会施爱于他,而且有受爱的欲望。动物显然有好胜心,它们喜欢受到称赞。一只狗为它的主人携带一只篮子,就会表现出高度的自满或骄傲。我以为当狗过于频繁地乞求食物时,无疑它会感到羞耻,这同恐惧有别,而接近于谦逊。大狗对小狗的吠叫表示蔑视,这或者可以被称为宽宏大量。若干观察家说过,猴类肯定厌恶别人拿它取笑,而且有时它们幻想这是受到攻击。我在伦敦动物园看到一只狒狒,每当它的饲养员拿出一封信或一本书向它高声朗读时,它总是暴怒,它是如此怒气冲冲,以致有一次我亲眼看到它咬自己的腿,直到流血。狗有一种名副其实的幽默感,这和单纯的游戏有所不同。如果把一小截树枝或其他类似物品丢给一只狗,它常常把这件东西带到不远的地方,然后蹲在它的近前等候着,直到主人完全走近来拿这东西的时候,于是它抢先衔住这东西,耀武扬威地猛奔而去,它重复地玩弄这同样的花招,并且显然享受这种开玩笑的乐趣。

现在我们谈谈更近于理智的情绪和官能,这是高等心理能力发展的基础,故很重要。动物显然喜兴奋,而恶无聊,所以看到狗有这种情形,伦格尔说猴也有这种情形。所有动物都有惊异感(wonder),有许多动物还显示好奇心(curiosity)。它们不时因后一属性而受害,因为当猎人玩弄滑稽动作时,它们就会这样受到诱惑;我亲眼看到,鹿是这样,谨慎的岩羚羊(Chamois)是这样,某些种类的野鸭也是这样,布雷姆有过如下的奇妙报道:他养的猴对蛇表示了本能的畏惧;但它们的好奇心如此之重,以致不能打消一看的念头,不时把蓄蛇箱的盖子掀开,以饱享恐怖之乐,这很像人类的风尚。我对他的报道感到非常惊奇,所以我把一条人造的、盘卷的蛇标本扔进伦敦动物园的猴房,由此而引起的激动是我平生所看到的最奇妙景象之一。有三种长尾猴(Cercopithecus)最为惊恐,它们在笼内冲来冲去,并且发出为其他猴所明白的带有危险信号的尖锐叫声。少数幼猴和仅有一只老阿努比斯狒狒(Anubis baboon)对这条蛇不予注意。于是我把这个人造的标本放到一间较大的猴房地上。这一回,所有的猴都集到一起围成一个大圈,目不转睛地注视着那条蛇标本,面貌极其滑稽可笑。它们变得极度神经紧张,有一只它们经常玩的木球,部分埋在麦草内,不料它从那里滚出来,弄得它们立刻惊散。当把一条死鱼、一只鼠、 (177) 一只活龟以及其他新奇物件放进它们的笼内时,这些猴的表现就大不同了;虽然它们最初被吓一跳,可是很快就走近这些东西,触摸它们而加以检查。这时我把一条活蛇放入一个纸袋内,袋口微闭,然后把它放在一间较大的猴房里。有一只猴随即走近,小心地把袋口打开一点,向内窥视,立刻猛冲而去。于是我亲眼见到布雷姆所描述的那种情况:诸猴相继而来,把头抬得高高地,而且扭向一侧,忍不住向这个直立的袋内偷看一下那个安静地卧在袋底的可怕之物。好像猴类对动物学的亲缘关系也有某种概念,因为布雷姆所养的猴对无害的蜥蜴和蛙表示了一种奇异的、虽然是错误的本能恐惧。据知,猩猩最初一看到龟也非常惊恐。 (178)

人类的模仿性(imitation)很强,如我亲自观察的,未开化人的模仿性尤其强。在脑部患有某种病症的状况下,这一倾向被扩大到异常的程度:有些半身不遂的患者以及其他脑部初期炎性软化的患者,不自觉地模仿别人说的每一个字,无论这是本国语言还是外国语言,而且模仿他们所看到的每一种姿势或动作。 (179) 德索尔(Desor) (180) 曾说,没有一种动物自愿地模仿人类的动作,直至上升到猴类的等级,都是如此;众所周知,它们是可笑的模仿者。然而,动物不时彼此模仿对方的动作:例如,有两种由狗养育起来的狼,它们学狗叫,就像豺不时所做的那样, (181) 不过这是否可以被称为自愿的模仿还是另一个问题。鸟类模仿其双亲的鸣声,有时还模仿其他鸟类的鸣声;鹦鹉以善于模仿它经常听到的任何声音而著称。马尔(Dureau de la Malle) (182) 做过如下报道:有一只由猫养育起来的狗,它学着模仿猫的一种出名的动作,用舌舐脚爪,然后洗其双耳和脸,著名的博物学者奥杜因(Audouin)亲自见过这种情形。我收到过几篇这方面的确实报道,其中之一表明,有一只猫把一只狗同几只小猫一齐带大了,但它并没有吃过猫的奶,可是这只狗就这样获得了上述习性,而且此后在它一生的13年中一直这样做。马尔养的一只狗同样地也从小猫那里学会用前爪扑打着球,使它滚来滚去。一位通信者向我保证说,他家有一只猫惯于用前爪伸人牛奶罐内醮奶偷吃,因为罐口太狭,容不进它的头。这只猫生养的一只小猫很快就学会了这个诡计,此后只要有机会它就这样干。

许多动物的双亲依靠其幼儿的模仿性、特别是依靠其本能的或遗传的倾向,或者可以称为对它们进行教育。当老猫把一只活鼠带给它的小猫时,我们就可以看到这种情形了。马尔就他对鹰的观察写过一篇奇妙的报道(见上述引用的文章):鹰用以下的方法去教小鹰学会敏捷以及对距离的判断,即首先把死鼠和死麻雀从空中丢下来,但小鹰一般捉不到它们,然后把活鸟带给小鹰,再纵放它们飞去。

对人类智慧的进步来说,几乎没有任何智能比注意力(attention)更重要的了。动物明确地显示了这种能力,如猫守候在鼠穴旁,准备向鼠扑去。野生动物有时如此集中注意力,以致这时人可以容易地接近它们。巴特利特(Bartlett)先生给过我一个奇妙的例证以说明这种能力在猴类中多么容易变异。有一位驯猴做戏的人,惯常从“动物学协会”购买普通的种类,每只付价五镑;但是如果让他把三四只猴养上少数几天,再从其中选出一只,他就愿付出双倍的价钱。当问他怎么能够那样快地判断出被选定的猴是否会成为一个好的表演者,他答道,这完全决定于它们的注意力。当他向一只猴说话和解说任何事物的时候,如果它的注意力容易分散,僻如说把注意力转向墙上的一只苍蝇或其他细小物件,那么这种情形就没有希望了。如果他试着用责罚来使注意力不集中的猴做戏,它就要发怒。另一方面,有些猴小心地注意着他,这些猴肯定可以被训练好。

动物对人和地点都有极好的记忆力(memories),对此已不必多加赘述。安德鲁·史密斯爵士告诉我说,在好望角有一只狒狒,在他离去九个月之后还认识他,并表示了喜悦之情。我养过一只狗,它对所有生人都嫌恶而且凶悍十足,在离开五年零两天之后,我特意试过它的记忆力。我走近它的窝,按照我的老样子呼喊它,它虽没有表示喜悦,但立即跟着我出去散步,并且服从我的指挥,好像我和它刚分开半小时一样。休眠达五年之久的一连串联想,就这样立即在它的头脑中被唤醒了。正如于贝尔 (183) 所明确阐述的,甚至蚁类和同群的伙伴分开四个月之后,还能彼此认识。动物肯定能以某种方法去判断再发事件的间隔时间。

想象力(imagination)是人类所拥有的最高特权之一。凭借这种官能,而不是依赖意志,他就能把先前的意象(images)和观念(ideas)联合在一起,并由此得到灿烂而新奇的结果。正如吉恩·保罗·里歇特(Jean Paul Richter) (184) 所说的,一位诗人“如果必须思考他要塑造的人物究应说‘是’,还应说‘否’——见他的鬼去吧;这个人物只能是一具愚蠢的僵尸”。做梦这件事可以使我们有一个关于想象力的最好概念,吉恩·保罗还说过,“梦乃是一种无意识的诗之艺术”。我们想象力的产物的价值当然决定于我们的印象的数量、准确性和清晰度,决定于我们在取舍无意识的印象组合时所作的判断和所表现的爱好,并且在一定程度上还决定于我们有意识地组合它们的能力。因为狗、猫、马、可能一切高等动物乃至鸟类 (185) 都有清晰的梦,它们在睡眠中的动作和发出的声音阐明了这一点,所以我们必须承认它们具有某种想象力。一定有某种特殊的原因致使狗在夜间,特别是在月夜中以一种异常的、忧郁的声调吠叫。并非所有狗都夜吠,乌泽说,它们不是对着月亮吠叫,而是对着接近地平线的某一固定地点吠叫。 (186) 乌泽以为它们的想象力被周围物体的模糊轮廓扰乱了,于是在它们面前呈现出幻想的意象,倘真如此,则它们的感觉差不多可以被称为迷信了。

我设想,在人类的所有心理官能中,理性(reason)可以被承认处于顶峰。现在只有少数人对动物具有某种推理能力还有疑问。随时可见,动物会踌躇、审慎和下决心。一位博物学者对任何特殊动物的习性研究得越多,他就把习性归因于理性者越多,而归因于无意识的本能者越少 (187) ,这是一个值得注意的事实。在以下几章中将会看到,某些等级极低的动物显然也显示一定程度的理性。理性的能力和本能的能力无疑常常是难以区别的。例如,海斯(Hayes)博士在他的《开放的北极洋》(The Open Polar Sea)一书中屡次提到,当他的狗把雪橇拉到薄冰上的时候,它们就不继续采取密集队形,而是彼此散开,以便它们的重量可以比较平均地分布。这常常是旅行者们所得到的最先警报:冰已经变薄而且有危险了。那么,狗的这种行为是来自各个个体的经验呢,或是来自比较年长而且比较聪明的那些狗的示范呢,还是来自一种遗传的习性,即本能呢?这种本能可能发生于很久以前当地居民用狗来拉雪橇的时候,或者,爱斯基摩狗的祖先——北极狼已经获得了这样一种本能,迫使它们不要在薄冰上密集地去攻击它们所要捕食的动物。

我们只能根据完成行为时所处的环境条件去判断这些行为是由于本能、或是由于理性、还是由于观念的联合。默比斯(M bius) (188) 教授举过这样一个奇妙的事例:有一只狗鱼(pike)在水族箱内被玻璃板隔开,玻璃板的另一侧养着一些鱼,它常常如此猛烈地撞向玻璃板,试图捉对面的鱼,以致不时被撞晕过去。这条狗鱼这样继续干了三个月,但最后学会慎重,停止乱撞了。这时把玻璃板移去,它不再攻击原来的那些鱼,却吞食此后放进去的鱼,在它的薄弱心理中,一种猛烈冲撞的观念与捕食以前邻居的试图如此强有力地联合在一起了。如果一个从来没有见过大厚玻璃窗的未开化人,甚至只在窗上撞过一次,长久以后他还会把冲撞和窗框联想到一起。但和狗鱼大不相同,他大概要对障碍的性质进行思考,并且会在相似情况下加以注意。关于猴类,如我们即将看到的那样,只要有一次由于一种行为而得到痛苦的,或者仅仅是不适意的印象,有时这就足可以阻止这种动物再去重复它。如果我们把猴和狗鱼的这种差别完全归因于猴比狗鱼的联合观念的能力强得多而且持久得多,虽然狗鱼所受到的损害常常严重得多,那么在人类的场合中,我们能够主张一种相似的差别是意味着他具有一种基本不同的心理吗?乌泽 (189) 说,当在得克萨斯穿过一处广阔而干燥的平原时,他的两条狗非常之渴,它们冲下凹地去找水,不下三四十次。这些凹地并非溪谷,那里没有一棵树,而且植被也没有任何其他差别,况且那里是绝对干燥的,所以不会有一点湿土的气味。狗有这样的行为,好像它们知道低凹的地势可以为其提供找到水的最好机会,乌泽还经常亲眼见到其他动物也有这种同样的行为。

bius) (188) 教授举过这样一个奇妙的事例:有一只狗鱼(pike)在水族箱内被玻璃板隔开,玻璃板的另一侧养着一些鱼,它常常如此猛烈地撞向玻璃板,试图捉对面的鱼,以致不时被撞晕过去。这条狗鱼这样继续干了三个月,但最后学会慎重,停止乱撞了。这时把玻璃板移去,它不再攻击原来的那些鱼,却吞食此后放进去的鱼,在它的薄弱心理中,一种猛烈冲撞的观念与捕食以前邻居的试图如此强有力地联合在一起了。如果一个从来没有见过大厚玻璃窗的未开化人,甚至只在窗上撞过一次,长久以后他还会把冲撞和窗框联想到一起。但和狗鱼大不相同,他大概要对障碍的性质进行思考,并且会在相似情况下加以注意。关于猴类,如我们即将看到的那样,只要有一次由于一种行为而得到痛苦的,或者仅仅是不适意的印象,有时这就足可以阻止这种动物再去重复它。如果我们把猴和狗鱼的这种差别完全归因于猴比狗鱼的联合观念的能力强得多而且持久得多,虽然狗鱼所受到的损害常常严重得多,那么在人类的场合中,我们能够主张一种相似的差别是意味着他具有一种基本不同的心理吗?乌泽 (189) 说,当在得克萨斯穿过一处广阔而干燥的平原时,他的两条狗非常之渴,它们冲下凹地去找水,不下三四十次。这些凹地并非溪谷,那里没有一棵树,而且植被也没有任何其他差别,况且那里是绝对干燥的,所以不会有一点湿土的气味。狗有这样的行为,好像它们知道低凹的地势可以为其提供找到水的最好机会,乌泽还经常亲眼见到其他动物也有这种同样的行为。

我曾在伦敦动物园里看见过,我敢说别人也曾在那里看见过,当把一个小物件扔到一头象钩不到的地面上,它就会用鼻子向着小物件那边的地面上吹气,所以从四面八方反射回来的气流,可以把那个物件吹至它能钩到的范围之内。再者,一位著名的人种学家韦斯特罗普(Westropp)先生告诉我说,他在维也纳看到一只熊用它的前脚去拍打其笼子栏杆前面的一汪水,造成水流,以便把一片漂浮的面包引至它能钩到的范围之内,简直不能把象和熊的这等行为归因于本能,即遗传的习性,因为这对处于自然状态下的动物一点也没有用处。那么,当一个未开化人也有这等行为时,它们同一种高等动物的这等行为有什么区别吗?

未开化人和狗往往在平地的低处发现过水,这种发现水时的情况总是彼此一致的,这种一致的情况在它们的心理中便联系起来了。文明人也许对这个问题可以提出某种一般的命题,但根据我们所知道的未开化人的一切情况来说,他们是否也能这样做,确系一个极大的疑问,狗肯定不能这样做。但是,未开化人乃至狗还能按照同样的方式去找水,虽然他们屡屡感到失望;未开化人的、或者狗的这种行为似乎同等都是理性的,无论是否有任何一般的命题有意识地置于心理之中。 (190) 象和熊造成气流和水流的那种情况,也是如此。未开化人肯定不会理解,也不会关心依据什么法则才能完成所期望的运动;但他的行为受到一种粗略的推理过程的引导,的确就像一位哲学家在他的一大串演绎中所做的那样。毫无疑问,未开化人和高等动物之间的差别在于:未开化人注意极其细小的境况和条件,并且以其极少的经验来观察这二者之间的任何关联,而这一点则具有至高无上的重要性。我对我的一个小孩的行为曾逐日做过记录,当他长到11个月左右的时候,在他还不能说一个单字之前,他就能迅速地把所有种类的事物和声音在他的精神中联系在一起,其迅速的程度超过我所知道的最聪明的狗,这一情况屡屡给我留下了深刻印象。但是,高等动物同狗鱼那样的低等动物之间在联想力、推理力和观察力方面的差别也完全如此。

美洲猴的下述行为很好地阐明了通过很短的经验之后就能激起理性的活动,而美洲猴在灵长类中处于低级的地位。一位最谨慎的观察家伦格尔说道,当他在巴拉圭第一次把一些鸡蛋给他所养的猴时,它们把鸡蛋打碎了,因而大部分蛋黄和蛋白都流失掉了;其后它们就把鸡蛋的一端轻轻地向一种坚硬的东西击撞,并且用手指剥去一点碎壳。只要它们被任何锐利的工具割伤一次之后,它们以后就不再触动它,或者非常小心地去拿它。伦格尔常常把糖块用纸包好后再给它们;有时他在纸包中放一只活黄蜂,当它们急着打开纸包时就被蜇到了;只要经过这样一次之后,它们总是首先把纸包放在耳朵旁边,侦查一下其中是否有任何动静。 (191)

下述是关于狗的一些事例。科尔库杭(Colquhoun)先生曾用枪射伤两只野鸭的翅膀,它们落在一条小河另一边较远的地方;他的“拾物猎狗”(retriever)试图一次把两只同时叼回来,但没有成功;于是它审慎地咬死一只,把另一只带过河后,又回去带那只死的,但在此之前它从来没有损伤过野鸭一根羽毛。哈钦森(Hutchinson)上校 (192) 叙述,他曾用枪同时射到两只鹧鸪,一只被射死,一只受伤;受伤的那只逃走,但被拾物猎狗捉到,当它回来的时候又跑到那只死鹧鸪处;“它停了下来,显然非常为难,试了一两次之后,发现它无法把死鸟带走而不让伤鸟逃去,考虑片刻之后,它就狠狠地给伤鸟一口,把它咬死,然后把两只一齐带走”。这是它“故意伤害任何猎物的唯一事例”。在这只拾物猎狗先去捉伤鸟然后又回过头来带死鸟的例子中,以及在那两只野鸭的例子中,我们看到了理性,虽然这并不是十分完全的。我之所以列举上述两个例子,因为它们是以两位彼此无关的目睹者所提出的证据为基础的,并且因为在这两个事例中“拾物猎狗”经过深思熟虑之后竟然打破了它们所遗传下来的一种习性(不咬死拾取的猎物),同时还因为它们显示了其推理力多么强有力地克服了固定的习性。

我愿引用杰出的洪堡 (193) 的一段议论作为这个问题的结束。他说:“南美的赶骡人说道,‘我不给你一头走得最平稳的骡子,我给你一头理性最好的骡子’”;接着洪堡又说:“根据长期经验所表达出来这种通俗言辞,反驳了动物乃是有生命的机器系统那种说法,恐怕它比思辨哲学的所有论点都好。”尽管如此,有些作者甚至现在还否认高等动物具有一点理性的痕迹,而且他们力图凭借看来仅仅是一些冗词滥调 (194) 把上述一切事实巧辩过去。

我想,现在我已经阐明了人类和高等动物、特别是和灵长类动物有一些少数共同的本能。它们都有同样的感官、直觉以及感觉——相似的热情、情感以及情绪,甚至更复杂的,如嫉妒、猜疑、争胜、感激以及宽宏大量;它们都会玩弄欺诈和实行报复;它们有时对受到嘲笑都敏感,甚至还有一种幽默感,它们都有惊奇感和好奇心;它们都具有同样的模仿、注意、深思熟虑、选择、记忆、想象、观念联合、理性等各种官能,虽然其程度有所不同。同一物种的诸个体在智力上有许多等级,由绝对低能一直到高度优秀。它们也有患精神错乱的,但这种情形远比在人类场合中为少。 (195) 尽管如此,许多作者还坚决主张,人类和一切低于人类的动物在心理官能方面是被一道不可逾越的障壁分开的。以前我曾搜集过大量有关上述的警句,但几乎都是没有什么价值的,因为其内容彼此差异极大,而且数量过多,证明这种试图如果不是不可能的,也是困难的。有人断言,只有人类能够向前改进;只有他能利用工具和火,驯养其他动物,或者拥有财产;任何动物都没有抽象力、即形成一般概念的能力,都没有自我意识和自知之明;任何动物都不能使用语言;只有人类有审美感,不容易解释的怪想,感激之情,神秘感等;人类信仰上帝,并且有良心。我愿就其中比较重要而有趣的几点贸然提一点意见如下。

大主教萨姆纳(Sumner) (196) 以前主张,只有人类才能向前改进。人类比其他任何动物的改进都无比之大而且无比之快,对此已无争辩的余地了;这主要是由于他有说话的能力,并且能把他获得的知识传下去。关于动物,我们首先看一看个体,每一个对设置陷阱有点经验的人都知道,小动物比老动物容易被捉到;而且敌对者接近它们也比较容易。关于老动物,甚至不可能在同一地点和用同一种类的陷阱捉到许多,或者用同一种类的毒药把它们全都毒死;它们大概不可能都一齐吃过毒药,或者一齐被陷阱捕捉过。它们一定由于看到同伴的被捕捉或被毒害而学会警惕。所有观察家们一致证明,在北美,毛皮动物长期受到追捕,因此它们所显示的机智、小心以及狡猾几乎到了难以置信的程度;但是在那里设置陷阱已经进行了如此之久,以致遗传性业已起了作用并非是不可能的。我曾收到几份报道,指出当在任何地区初设电报时,许多鸟由于飞撞电线而致死,但经过几年之后,它们似乎看到同伴因此而死的情况,便学会了避免这种危险。 (197)

如果我们考虑到连续的世代或考虑到种族,毫无疑问,鸟类以及其他动物对人类或其他敌对者的警惕是逐渐地获得和失去的 (198) ;肯定地,这种警惕大部分是一种遗传的习性或本能,但一部分乃是个体经验的结果。一位优秀的观察家勒鲁瓦(Leroy) (199) 述说,在有大量猎狐的地方,小狐在最初离开它们的穴时,其警惕性不可否认地远远超过那些猎狐不多的地方的老狐。

我们家养的狗是从狼和豺传下来的 (200) ,虽然它们在狡诈方面可能无所得,在警惕和猜疑方面也许有所失,但它们在某些道德品质方面,如仁爱、忠诚、温良,而且大概在一般智力方面,却向前发展了。在整个欧洲,在北美的一部分地方,在新西兰,最近在中国,普通鼠已经战胜和打倒了另外几个物种。斯温赫(Swinhoe)先生 (201) 描述过中国内地和台湾地区的这种情况,他把普通鼠之所以能够战胜一种大型家鼠(Mus coninga)归因于前者有较大的狡诈性;这种属性的获得大概可以归因于它们避免人类扑灭的一切能力惯常地受到了锻炼,并且可以归因于差不多一切狡诈较差或智力薄弱的鼠类不断地被它们所消灭。然而,普通家鼠的取胜可能是由于它们在同人类接触之前就已经具有了优于同时存在的其他物种的狡诈性了。不以任何直接证据为依据,而主张没有任何动物经历悠久岁月的过程在智力或其他心理官能方面曾经有所前进,这无异用未经证明的假定对物种进化问题进行狡辩。根据拉脱特的叙述,我们已经知道,属于若干“目”的现存哺乳动物的脑大于其第三纪的古代原型的脑。

经常这样说,动物不会用任何工具;但是,在自然状况下的黑猩猩却会用一块石头把一种好像胡桃似的当地果实打碎。 (202) 伦格尔 (203) 容易地教会一只美洲猴用石头把一个硬棕榈坚果击破,此后它就会主动这样把其他种类的坚果甚至箱子击破。它还会这样去掉味道不适口的软果皮。另一只猴被教会用一根木棍把一个大箱子盖撬开,此后它就会把木棍作为杠杆去移动沉重的物体;我曾亲自见到一只小猩猩把一个木棍插入裂缝,用手握住另一端把箱子撬开,它把木棍当做杠杆用的方式是恰当的。众所周知,印度的驯象会折取树枝,用以赶跑蝇子;曾经观察到在自然状态下的一头象也会这样干。 (204) 我曾看到一只小猩猩自以为要受鞭打,便用毡子或麦草来掩护自己。在这几个事例中,石头和木棍是被当做工具用的,但它们同样地还把这些东西当武器用。布雷姆 (205) 说,根据著名旅行家席佩尔(Schimper)的权威叙述,在埃塞俄比亚(Ethiopia),当一种狮尾狒狒(C.gelada)成群结队从山上下来掠夺田野的时候,它们时常同另一种埃塞俄比亚鼯猴(C.hamadryas)相遇,这时便要发生战斗。狮尾狒狒把大石头滚下来,埃塞俄比亚鼯猴设法躲开,然后双方大声喧嚣,彼此凶猛地冲击。布雷姆陪伴科堡-哥达公爵(Duke of Coburg-Gotha)曾在埃塞俄比亚的门沙(Mensa)隘道用火器助攻一群鼯猴;作为报复,这群鼯猴从山上滚下来这么多的石头大如人头,以致攻击者不得不迅速退却;而且隘道实际上为之堵头,堵塞了一段时间,致使货车不得通过。值得注意的是,这些鼯猴是协同动作的。华莱士先生曾三次见到一些携带着幼子的雌猩猩“以非常狂怒的容貌折断榴莲树(Durian tree)的枝条和大刺果,掷如雨下,有效地防止了我们走到树的近旁”。 (206) 我曾屡次见到黑猩猩把手边的任何东西掷向来犯的人;还有,前文提到的好望角的那只狒狒准备好稠泥作为攻击之用。

伦敦动物园里有一只猴,它的牙齿软弱,经常用一块石头把坚果敲开,管理员们向我确言,它用毕那块石头,便把它藏在麦草下面,并且不许其他任何猴动它。于是我们在这里看到了所有权的观念;不过每一只狗对于一块骨头,以及大部分或全部鸟类对于它们的巢,全有这种观念。

阿盖尔(Argyll)公爵 (207) 说,制造适合于一种特殊目的的工具,绝对只有人类才能做到;他认为这在人类和兽类之间形成了难以计量的分歧。无疑这是一个很重要的区别;但是在我看来,卢伯克爵士 (208) 的意见还是相当正确的,他认为当原始人类最初为了达到任何目的而使用燧石时,可能偶然地把它们打成了碎片,这时他大概会选那些锐利的碎片来用。从这一步到有目的地弄破燧石,大概只有一小步;再经过不大的一步,就可以粗糙地使它们成形了。然而,在新石器时代人类开始琢磨石器以前,却经历了非常悠久的岁月,据此判断,上述后面那种进步大概也需要很长的时间。卢伯克爵士又说,当破裂燧石时,火花会发出;当琢磨石器时,热会生出:这样,“两种通常取火的方法便发生了”。在许多火山区,熔岩不时流过森林,那里的人对火的性质大概会有所了解。类人猿大概在本能的引导下,为自己建造临时的平台;但是,许多本能主要受理性的支配。所以像建造平台那样比较简单的本能大概会容易地变成一种自愿的和有意识的行为。据知猩猩在夜间用露兜树叶遮盖自己,布雷姆说,他养的狒狒经常把草席盖在头上以防太阳晒。在这几种习性中,我们大概看到了向着某些比较简单的技艺——如发生于人类早期祖先时代的那种粗糙的建筑和衣服——的最初步骤。

抽象作用,一般概念作用,自我意识,心理的个性

无论谁,即使学问远远超过我的人,要想决定动物呈现任何这等高级心理能力的痕迹到怎样程度,也是很困难的。这种困难起因于不可能判断在动物心理中所闪过的念头是什么,还有,作者们对上述名词所赋予的意义大不相同,这就招致了进一步的困难。如果根据最近发表的各种材料来判断,那么最强调的似乎还是在于假定动物完全没有抽象的能力,即没有形成一般概念的能力。但是,当一只狗在一段距离内看到另一只狗时,显然它抽象地察觉到那是一只狗;因为,当它走近时,另一只狗如果是一个朋友,它的全部举止就会突然改变。最近一位作者说,在所有这等事例中,断言人类和动物的心理行为在本质上具有不同的性质,乃是一种纯粹的臆测。如果任何一方把由感官所察觉到的归入一种心理概念,那么双方均可如此。 (209) 我以热切的声调向我的 (terrier) (210) 说(我如此试过多次),“嘿,嘿,它在哪里呢?”它立刻把这作为一种信号,表明有些东西有待猎取,一般先是急向周围注视,然后冲入最近的灌木丛,嗅寻是否有任何猎物,当什么都找不到的时候,它就向邻近的树上窥视,看看那里是否有松鼠。那么,这等行为不是明显地阐明了在它的心理中有一种关于某些动物有待发现和猎取的一般观念或概念吗?

(terrier) (210) 说(我如此试过多次),“嘿,嘿,它在哪里呢?”它立刻把这作为一种信号,表明有些东西有待猎取,一般先是急向周围注视,然后冲入最近的灌木丛,嗅寻是否有任何猎物,当什么都找不到的时候,它就向邻近的树上窥视,看看那里是否有松鼠。那么,这等行为不是明显地阐明了在它的心理中有一种关于某些动物有待发现和猎取的一般观念或概念吗?

如果自我意识这个名词的含义是,它会考虑他是从哪里来的、或者它将往哪里去、或者什么是生和死等等那样的问题,那么根据这个名词的这种含义,可以坦白地承认动物不具有自我意识。但是,一只老狗如果具有最好的记忆力和某种想象力,如它做梦所阐明的;我们总能肯定它决不会考虑它过去在追猎中的乐趣或痛苦呢?这大概就是自我意识的一种形态。另一方面,如比希纳 (211) 所说的,智力低下的澳洲未开化人的辛苦劳动的妇人只能说很少的抽象言辞,计数不能到四以上,她们所行使的自我意识或对其本身存在的考虑是何等之少。高等动物具有记忆力、注意力、联想力甚至某种想象力和推理力,已得到普遍承认。如果在不同动物中大不相同的这等能力能够改进,那么,通过比较简单智能的发展和结合,进化到比较复杂的智能、如抽象和自我意识等等的高级形态,似乎并没有很大的不可能性。有人认为不可能说出在上升阶梯的哪一点动物变得能够进行抽象等等,并以此极力反对这里所主张的观点;但是,有谁能说出我们的幼儿在什么年龄可具有这种能力吗?至少我们知道,幼儿的这等能力的发展是以不可觉察的程度进行的。

动物保有它们的心理个性是没有问题的。当我的声音唤起上述那只狗在心理中的一连串联想时,它一定保有它的心理个性,虽然它的每一个脑原子在这五年期间大概不止一次地发生了变化。也许有人要利用这条狗把最近发生的辩论向前推进以打垮所有进化论者,说道:“在所有心理状态和所有物质的变化中……我坚持认为,关于原子可以像遗产那样地把它们的印记留给落入它们所空出的位置中的其他原子的那种学说是与意识的表达相矛盾的,所以这种学说是虚假的;而这种学说正是进化论所必需的,因此进化的臆说也是虚假的。” (212)

语 言

这种能力已被公平地认作是人类和低等动物之间的主要区别之一。但是,正如一位高度有才能的评论家惠特利大主教(Archbishop Whately)所说的,人类“并不是唯一的动物能够利用语言来表达其心理上所闪过的东西,并且多少能够理解他人如此表达出来的东西。” (213) 巴拉圭的一种卷尾猴当激动时至少可发出六种不同的声音,这些声音对另外一些猴可以激起相似的情绪。 (214) 伦格尔以及其他人士宣称,猴类的面貌动作和姿势能为我们所理解,而且它们也能部分地理解我们的。还有一个更加值得注意的事实:狗自从被家养之后,至少学会叫出 (215) 4~5个不同的音调。狗的吠叫虽是一种新技艺,但是狗的野生祖先无疑会以各种不同的叫声来表达它们的情感。关于家狗,有热切的叫,如在追猎中那样;有愤怒的叫以及不平的叫;失望的狺狺叫或嗥叫,如在被关起来时那样;夜间的空叫;欢乐的叫,如在陪伴主人开始出去散步时那样;还有一种请求或哀求的很独特的叫,如在要求开门或开窗时那样。赫祖(Houzeau)特别注意过这个问题,他说,家鸡至少可发出12种有区别的声音。 (216)

惯常使用有音节的语言,为人类所专能;但是,他也用无音节的喊叫,辅以姿势和面部肌肉的动作,来表达他的意思,这同低于人类的动物无异。 (217) 当表达那些同我们高等智力很少关联的简单而活跃的情感时,尤其如此。我们的痛苦、恐怖、惊奇、愤怒的叫声,再加上恰如其分的动作,以及母亲对爱子的低沉连续的哼哼声,比任何言辞都富有表达力。人类和低于人类的动物的区别并不在于是否理解有音节的声音,因为,每一个人都知道,狗是理解许多字句的。在这方面,狗和10~12个月的婴儿处于相同的发育阶段,那时婴儿理解许多单字和短句,但连一个单字还不会说。我们区别于低等动物的特性并不仅仅在于有音节的语言,因为鹦鹉和其他鸟类也有这种能力。也不仅仅在于把一定声音和一定观念连接在一起的智能;因为有些鹦鹉当被教会说话之后,也可以准确地把字和物以及人和事连接在一起。 (218) 低等动物和人类之间的区别完全在于人类把极其多种多样的声音和观念连接在一起的能力几乎是无限大的,而这显然决定于其心理能力的高度发展。

宏伟的语言科学奠基人之一霍恩·图克(Horne Tooke)论述,语言是一种技艺,就同酿酒和烤面包一样;不过书写也许是一个更好的直喻。这肯定不是一种真正的本能,因为每一种语言都必须学而知之。然而,语言和一切普通技艺都大不相同,因为人类有一种说话的本能倾向,如我们幼儿的咿呀学语就是这样;同时却没有一个幼儿有酿酒、烤面包或书写的本能倾向。再者,现在没有一位语言学家还假定任何语言是被审慎地创造出来的;它是经过许多阶梯缓慢地、无意识地发展起来的。 (219) 鸟类发出的声音在若干方面同语言极为近似,因为同一物种的所有成员都发出同样本能的鸣叫来表达它们的情绪;而所有能够鸣叫的鸟类都是本能地发挥这种能力;不过真正的鸣唱,甚至呼唤的音调,都是从它们的双亲或其养母养父那里学来的。戴恩斯·巴林顿(Daines Barrington) (220) 已经证明,“鸟类的鸣声同人类的语言一样,都不是天生就会的”。鸟类最初鸣唱的尝试“可以同一个幼儿不完全的咿呀学语的努力相比拟”。幼小的雄鸟要继续练习,或如捕鸟人所说的,它们要“录音”达10~11个月之久。在未来的鸣唱中几乎没有最初试鸣的一点痕迹;但当它们稍稍长大的时候,我们还能觉察出它们所欲学者为何事,最后,它们便被称为“能够圆润地唱歌”了。学会不同物种鸣唱的雏鸟,如在蒂罗尔(Tyro1)训练的金丝雀,则把它们的新歌传教给其后代。栖息在不同地区的同一物种,它们的鸣唱有轻微的自然差异,如巴林顿所说的,这可以恰当地比做“各地方言”;虽然属于不同物种,但亲缘关系近似者的鸣唱或可以比做人类不同种族的语言。我之所以举出上述细节是为了阐明,求得一种技艺的本能倾向并非人类所专有。

关于有音节的语言起源,当我一方面读了亨斯利·韦奇伍德(Hensleigh Wedgwood)先生、法勒(F.Farrar)牧师以及施莱歇尔(Schleicher) (221) 教授的最有趣味的著作,另一方面又读了马克斯·米勒(Max Müller)教授的讲演集之后,我无法怀疑语言的起源应归因于:对各种自然声音、其他动物叫声以及人类自己的本能呼喊的模仿及其修正变异,并辅以手势和姿势。当我们讨论到性选择的时候将会看到,原始人类,更确切地说人类的早期祖先,大概最初用他们的声音来发出音乐般的音调,即歌唱,就像某些长臂猿今天所做的那样;根据广泛采用的类推方法,我们可以断定这种能力特别行使于两性求偶期间——它会表达各种情绪,如爱慕、嫉妒以及胜利时的喜悦——而且还会用于向情敌挑战。所以,用有音节的声音去模仿音乐般的呼喊,可能会引起表达各种复杂情绪的单字的发生。和我们亲缘关系最近的猴类,畸形小头的白痴 (222) ,以及人类的野蛮种族,都有一种强烈的倾向去模仿所听到的一切,这是值得注意的,因为同模仿问题有关。因为猴类理解人向它们说的话一定很多,而且在野生状况下会向其同伴发出作为危险信号的呼叫; (223) 还因为家鸡会发出地面危险和空中有鹰类危险的两种不同警告(这两种叫声以及第三种叫声皆能为狗所了解), (224) 那么某种异常聪明的类猿动物曾经模仿食肉兽的吼叫,并且以此来告诉其猿类同伴所料想的危险性质,难道是不可能的吗?这大概是语言形成的第一步。

由于声音的使用日益增多,发音器官通过使用效果的遗传原理将会强化和完善化;而且反过来这对说话的能力又会发生作用。但是,语言的连续使用和脑的发展之间的关系无疑更加重要得多。甚至在最不完善的语言被使用之前,人类某些早期祖先心理能力的发展一定也比任何现今生存的猿类强得多;不过我们可以确信,这种能力的连续使用及其进步,反过来又会对心理本身发生作用,促使其能够进行一系列的思想活动。一系列复杂思想,无论在说话时或不说话时,如果没有言辞的帮助是无法进行的,正如不使用数字或代数就无法进行长的计算一样。甚至一系列普通思想似乎也需要某种形式的语言,或者被它所大大推进,因为一个聋、哑、盲的少女劳拉·布里奇曼(Laura Bridgman)曾被看到在梦中还打手势。 (225) 尽管如此,没有任何形式的语言帮助,也可通过心理产生一连串活泼的和彼此联系的观念,因为从狗在梦中的动作可以作此推论。我们还知道,动物也能够进行一定程度的推理,这显然并不依靠语言的帮助。像我们现在这样发达的脑与说话能力之间的密切关系,从特别影响说话能力的那些脑病奇妙例子中得到了很好的阐明。例如,当记忆名词的能力失去之后,还能正确地使用其他单词,或者,还能记住某一类名词或全部名词,但忘记了这些名词的起首字母及其恰当的意义。 (226) 心理器官和发音器官的连续使用将导致它们在构造和功能上发生遗传的变化,这就像笔迹的情形那样,它部分地决定于手的形状,部分地决定于心理的倾向,而笔迹肯定是遗传的。 (227)

几位作者、特别是马克斯·米勒教授 (228) 最近极力主张,语言的使用意味着要有形成一般概念的能力;没有任何动物被假定具有这种能力,因此,这就形成了人类和动物之间的一个不可逾越的障碍。 (229) 关于动物,我已经尽力阐明了它们至少以一种原始萌芽的程度具有这种能力。就10~11个月的婴儿来说,我简直不能相信他们能够把某些声音和某些一般观念那样迅速地在头脑中连接在一起,除非这等观念已经在他们的头脑里形成了。同样的这种意见可以引申到智力较高的动物,如莱斯利·斯蒂芬先生 (230) 所观察的,“一只狗对猫和绵羊可以构成一般概念,而且可以像哲学家那样准确地知道与它们相称的字眼。理解的能力犹如说话的能力,很好地证明了运用语言进行表达的智力,虽然其程度较差”。

为什么现今用以说话的器官起始就已经为了这个目的达到了完善化的地步,而任何其他器官都不是这样,这并非难以理解,蚁类具有利用触角彼此交流信息的相当能力,胡伯尔已经阐明了这一点,他曾用整整一章来讨论蚁类的语言。我们可以用手指作为交流信息的有效手段,因为一个熟练此术的人能够把公共集会上说得很快的讲演词的每一个字用手势报告给聋人;但是这样被使用的双手一旦失去,必将造成严重的不便。所有高等哺乳动物都有发音器官,都是按照和我们同样的一般图式构成的,而且都是用做交流信息的手段,因此,如果交流信息的能力得到了改进,这等同样器官还会进一步发展,显然是可能的;相连的和十分适应的各部分、即舌和唇帮助了这一发展的完成。 (231) 高等猿类不会用发音器官来说话,无疑是决定于它们的智力还没有足够的进步。它们具有经过长期连续练习后才可用来说话的那些器官,但现在并没有这样用,这同具有适于鸣唱的器官但从来不鸣唱的鸟类事例是相似的。例如,夜莺和乌鸦都有构造相似的发音器官,前者能用它进行多种多样的鸣唱,而后者只能用它呱呱地叫。 (232) 如果问道,为什么猿类的智力没有发展到人类那样的程度,我们只能举出一般的原因作为回答;试想,我们对各种生物所经过的发展诸连续阶段几乎一无所知,却希望作出更加明确的任何回答,都是不合乎道理的。

不同语言的形成和不同物种的形成,以及二者的发展都是通过逐渐过程,其证据是异常相似的。 (233) 但是,对于许多词的形成比对于物种的形成,我们可以向前追踪得更远,因为我们能够察觉词实际上是怎样来自对各种声音的模仿的。我们发现,不同的语言由于起源的共同性而彼此一致,还由于相似的形成过程而彼此类似。当其他字母或发音有所变化时,某些字母或发音就要随之变化,其方式同生长的相关作用很相像。在这两种场合中都有诸部分的重叠、长期连续使用的效果等。无论在语言或在物种中都屡屡出现一些残留的遗迹,这就更加值得注意了。在“am”这个词中,m表示I的意思,因此在“Iam”这个词句中便保存了多余而无用的残留遗迹。还有,在词的拼法中也常常残留着作为古代发音形式遗迹的字母。语言有如生物,也可以逐类相分;既可以按照由来的系统进行自然分类,也可以按照其他特性进行人为分类。占有优势的语言和方言广为传播,并且导致其他语言的逐渐绝灭。一种语言有如一个物种,一旦绝灭,如莱伊尔爵士所说的,就永远不会再现。同一语言绝没有两个发源地。不同语言可以杂交或混合在一起。 (234) 我们知道每一种语言都有变异性,而且不断地产生新的词;但是,由于记忆力有一个限度,所以词就像整个语言那样,会逐渐绝灭。正如马克斯·米勒 (235) 所恰当指出的:“各种语言的词和语法形式都在不断地进行着生存斗争。较好的、较短的、较易的形式永占上风,它们的成功应归因于它们本身固有的优点。”某些词的生存除了有上述那些比较重要的原因之外,还可以加入对新奇和时髦的爱好;因为在人类的心理中对所有事物的微小变化都有一种强烈的爱好。在生存斗争中,某些受惠的词的生存或保存乃是由于自然选择。

许多野蛮民族的语言构造是完全规律而异常复杂的,这常常被提出以证明这些语言起源于神,或者证明这些语言的创始者具有高度的技艺和既往的文化。例如,冯·施勒格尔(F.von Schlegel)写道:“在那些看来似乎是智育程度极低的语言中,我们屡屡观察到在其语法构造上有很高程度的和精心制作的技艺。巴斯克语(Basque) (236) 和拉普语(Lapponian) (237) 以及许多美洲语言尤其如此。” (238) 但是,如果认为语言是被精心地和有条理地构成的,就把任何语言都说成是一种技艺,肯定是错误的。语言学者现已承认动词各种变化形式、词尾变化形式等等原本都是作为不同的单词存在的,后来才结合在一起了;这等单词表达了人和物之间的最明显的关系,因此,它们在最古时代为大多数种族的人所使用,就不足为奇了。下述的例证最好地阐明了我们在完善化这个问题上多么容易犯错误:一种海百合(crinoid)有时是由不下十五万个壳片构成的, (239) 所有壳片的排列都以放射线状而完全对称,但博物学者们并不认为这种动物比两侧对称的动物更为完善,后者身体的诸部分比较少,除了身体两侧的各部分彼此相像以外,其余部分都不相像。他公正地把器官的分化和专业化看做是对完善化的检验。关于语言,也是如此:最对称的、最复杂的语言不应被列在没有规律的、简略的以及混杂的语言之上,所谓混杂的语言就是从各种征服别人的种族、被征服的种族以及移入的种族那里借入了一些表达力强的词和语言构造的有益形式。

根据这些不完善的少数议论,我断言,许多野蛮人语言的极其复杂和极其规律的构造不足以证明,语言是起源于一种特殊的创造行为。 (240) 正如我们已经看到的,有音节语言的能力实质上也没有提供出任何不可排除的理由来反对人类是从某一低等类型发展而来的信念。

审 美 感

这种感觉曾被宣称为人类所专有。我这里谈到的只是关于由某些颜色、形状和声音所引起的愉快感,这或者可以恰当地被称为对美的感觉;然而对文明人来说,这等感觉是同复杂的观念和一系列的思想紧密地联合在一起的。如果我们看到一只雄鸟在雌鸟面前尽心竭力地炫耀它的漂亮羽衣或华丽颜色,同时没有这种装饰的其他鸟类却不进行这样的炫耀,那就不可能怀疑雌鸟对其雄性配偶的美是赞赏的。因为到处的妇女都用鸟类的羽毛来打扮自己,所以这等装饰品的美是毋庸置疑的。我们在以后几章中将会看到,蜂鸟(humming-birds)的巢和造亭鸟(bower-birds)的游戏通道都用鲜艳颜色的物件装饰得很优雅;这阐明它们见到这些东西后一定会感到某种愉快。然而,就我们所能判断的来说,大多数动物对于美的爱好仅限于吸引异性。许多雄鸟在求偶季节所鸣唱的甜蜜歌声,肯定会得到雌鸟的赞赏;关于这个事实的证据,以后再举。如果雌鸟不能够欣赏其雄性配偶的美丽颜色、装饰品和鸣声,那么雄鸟在雌鸟面前为了炫耀它们的美所作出的努力和所表示的热望,岂不是白白浪费掉了,这一点是不可能予以承认的。为什么某些鲜艳的颜色会激起快感,我以为所能解释的,不会比对于某些味道和气味何以会令人感到愉快的解释更多一点,但是,习性对于这个结果一定有些关系,因为有些东西最初使我们感官不舒适,但终于使它们舒适了,而且习性是遗传的。关于声音,为什么和声与某些音调令人感到悦耳,赫姆霍尔兹(Helmholtz)根据生理学原理在一定程度上对此提出了解释。但是,除此之外,在不规则的时间内经常翻来覆去的声音最叫人厌烦,凡是在夜间听过缆绳不规则地拍打船板的人都会承认这一点。同一原理似乎也适用于视觉,因为眼睛喜欢看到对称或规则地循环出现的图形。甚至最低等的未开化人也把这种图案用做装饰品;通过性选择,这等图案发展为某些雄性动物的装饰。对于这样来自视觉和听觉的愉快,不论我们能否提出什么理由,总归人类和许多低等动物都一样地喜欢同样的颜色、同样的优雅色调和形状以及同样的声音。

对于美的爱好,并非人类精神中的一种特殊本性,至少就妇女的美而论是如此;因为,在不同的人种中这种爱好大不相同,甚至在同种的不同民族中也不完全一样。根据最不开化人对丑陋的装饰品以及对同等丑陋的音乐的赞赏来判断,可以认定他们的审美能力还没有发展到某些动物,例如鸟类那样的高度。显然没有什么动物能够赞赏诸如夜晚的天空、美丽的山水那样的景色,或优美的音乐;但是,这等高尚爱好是通过教养才获得的,而且依靠复杂的联想,野蛮人或没有受过教育的人不会欣赏它们。

许多这等官能曾对人类向前的进步作出了不可估量的贡献,诸如想象、惊异,好奇的能力,没有界限的审美感,模仿的倾向,对刺激或新奇的喜爱,几乎不能不导致风俗和时尚发生不定的变化。我之所以提出这一点,是因为最近一位作者 (241) 奇怪地把不定性作为“未开化人和兽类之间的最显著的、最典型的差异之一”。但是,我们不仅能够部分地理解人类怎样由于各种相互冲突的影响而成为不定性的,我们还能部分地理解低等动物,如此后即将看到的那样,在其爱好、厌恶以及审美感方面也是不定的。还有理由来设想,它们也爱新奇,正是为了那是新奇的缘故。

神的信仰——宗教

还没有证据可以证明,人类本来就赋有对于一位万能上帝存在的崇高信仰。恰恰相反,有充分的证据可以证明,曾经有、现在依然有为数众多的种族没有一神或多神的任何观念,而且在他们的语言中从来没有表达这一观念的字。 (242) 当然,这个问题同是否存在有一位主宰宇宙的创造者和统治者那种更高的问题完全是两码事,而在最高级的知识界中有些人已经对后一问题作了肯定的答复:确是存在的。

如果我们把对灵魂世界或精灵作用的信仰包括在“宗教”这一名词之内,那就完全是另一回事了,因为文化较低的种族似乎普遍都有这种信仰。关于它是如何发生的,并不难说明。一旦想象、惊异、好奇那些重要官能以及某种推理能力部分地有所发展之后,人类自然会渴望理解在他周围发生的情况,而且还会对其本身的存在模糊地进行思考。伦南先生 (243) 曾经说过:“人一定要对生命现象为自己想象出某种解释,根据这种解释的普遍性来判断,人最初想到的最简单的臆说似乎曾经是,自然现象可以归因于在动物、植物和物品中,以及在自然界的力量中,都存在有主使运动的精灵,这种精灵同人自觉到自己有一种内在的精神力量而外发为种种活动一样。”正如泰勒(Tylor)先生所阐明的,梦境也许是发生精灵概念的起因,这也是可能的,因为未开化人不会很快地把主观印象和客观印象区别开。当一个未开化人做梦时,他相信出现在他面前的形影是从远方来的;并且监视他的;或者,“做梦人的灵魂在旅途中出了窍,把所见到的都记在心中而回到家里”。 (244) 但是,当想象、好奇、推理等等能力在人类精神中相当完善地发展之前,他的梦境不会引导他去相信精灵,这和狗在做梦后不会这样是相同的。

有一次我曾注意到一件小事情,也许它可以说明未开化人有一种倾向去想象给予自然物体或自然力量以生命的是精灵的或活的实体:我有一只狗,已达到成年,而且很聪明,在一个炎热而宁静的白天里它卧在一片草地上;在距它不远的地方,放着一把张开的阳伞,微风不时把它吹动,如果有人在阳伞的旁边,这条狗就完全不去理睬它。事实上,当阳伞旁边没有人时,无论什么时候只要阳伞稍微一动,这条狗就要凶猛地吠叫。我想,它一定以迅速而无意识的方式给自己推论出,没有任何明显原因的阳伞活动暗示了有某种奇怪的活力量存在,而且它认为陌生者没有权力在它的领域内停留。

对精灵作用的信仰将会容易地变为对一神或多神存在的信仰。因为未开化人自然会认为我们所感到的同样的情欲,同样的对复仇或简单形式的正义的喜爱以及同样的慈爱,均系精灵所赐。火地人在这方面似乎居于中间状态,因为,当“贝格尔”号舰上的军医射击一些幼鸭做标本时,火地人约克·明斯特(York Minster)以最严肃的态度宣称:“唉呀,拜诺(Bynoe)先生,要下大雨、下大雪、刮大风呀”;显然这是对糟蹋人类食物的一种报应的惩罚。他又说道,他的弟弟杀了一个“野人”,于是风暴肆虐很久,而且下了大雨和大雪。然而我们从来没有发现过火地人信仰我们所谓的上帝,或者实行任何宗教仪式;火地人吉米·布顿(Jemmy Button)以一种情有可原的骄傲态度坚定地主张,他的家乡没有魔鬼。他的这种主张更加值得注意,因为未开化人信仰恶的精灵远比信仰善的精灵更加普遍得多。

宗教信仰的感情是高度复杂的,其中包括爱、对崇高的和神秘的居上位者的完全服从,强烈的信赖感 (245) 、恐惧、崇敬、感激以及对未来的希望,也许还有其他要素。没有任何生物能够体验如此复杂的一种感情,除非他的智力和道德官能至少进步到中等高度的水平。尽管如此,我们还会看到狗对主人的深爱,结合着它的完全服从、某种恐惧心,也许还有其他情感已经遥遥地多少向着上述那种心理状态接近了。一只狗在离别后又回到主人那里的态度,我还可以接着指出,一只猴在离别后又回到它所喜爱的饲养员那里的态度,和对它们同群的态度大不相同。在离别后与同群再见时,欣喜若狂的劲儿似乎多少要小一些,而且在每一个动作中都显示了平等感。布劳巴哈(Braubach)教授甚至主张,狗把它的主人看成是一位神。 (246)

同样水平的心理官能最初引导人去信仰不可见的精灵作用,然后是信仰拜物教,多神教,最终是一神教;只要他的推理力保留在不发达的状态下,这种水平的心理官能一定会引导人产生各式各样奇怪的迷信和风俗。许多这等迷信和风俗真是骇人听闻——例如,把人作为牺牲献给嗜血的神;用服毒或探火的神裁法去审讯无辜的人;巫术等——对于这等迷信不时进行思考是有好处的,因为它们阐明了我们应该多么感激我们理性的进步、科学以及我们积累起来的知识所赐予的无限恩惠。正如卢伯克爵士 (247) 所正确观察的,“不必过多地说些什么就可明白,对于未知的灾祸所抱有的那种可怕的畏惧,就像一层厚云那样笼罩在未开化人的生活之上,而且更加重了他们的痛苦”。人类最高能力所产生的这等不幸的和间接的结果可以同低于人类的动物本能所附带发生的偶然错误相比拟。

第四章 人类同低于人类的动物的心理能力比较(续)

道德观念——基本命题——社会性动物的属性——社会性的起源——相反本能的斗争——人类是一种社会性动物——比较持久的本能战胜比较不持久的本能——未开化人唯独重视社会美德——自重美德是在较晚发展阶段获得的——同群公众对善恶行为评判的重要性——道德倾向的遗传——提要

有些作者 (248) 主张在人类和低于人类的动物之间的一切差异中,道德观念、即良心是最重要的;我完全同意这一判断。正如麦金托什(Mackintosh) (249) 所指出的,道德观念“理所应该地凌驾于其他任何人类行为的准则之上”;它的高深意义可以总结在简短而重要的“应尽义务”这个词中。它是人类所有属性中最高尚的一种属性,引导他毫不迟疑地冒着自己生命的危险去保护同伙的生命;或者,经过适当的深思熟虑之后,仅仅由于对权利和义务的深刻感觉,而被迫在某种伟大事业中牺牲自己的生命。康德(Immanuel Kant) (250) 喟然叹曰:“义务!不可思议之思想乎,其工作既不由献媚求宠,亦不由威胁恐吓,而仅仅由灵魂中所高举汝之无私法律,因此,汝如不能强取对汝永远遵从,亦将强取对汝永远敬畏;一切欲望无论如何秘密地进行反抗,在汝之前均哑然无声,汝果从何而发生乎?” (251)

许多才华横溢的作者 (252) 已对这个伟大问题进行了讨论,我触及这个问题的唯一可以原谅之处,仅在于不可能在这里对它略而不谈,而且还在于,就我所知道的来说,还没有人完全从博物学方面来探讨过这个问题。这一研究还有某种独立的趣味,可以作为一种尝试来看。对低于人类的动物的研究可以把人类最高心理官能之一说明至何种程度。

在我看来,下述命题是高度可能的——即,无论何种动物,只要赋有十分显著的社会本能 (253) (包括亲子之情),一旦其智力发展得像人类的那样完善,或者差不多那样完善,就必然会获得一种道德观念,即良心。这是因为,第一,社会本能可以导致一种动物以和其同伙营社会生活为乐,对其同伙有一定程度的同情心,并且为其同伙进行各种服务。这种服务可能具有一种明确的和显然是本能的性质;或者可能只是一种希望和思想准备,如大多数高等社会性动物以某些一般的方式去帮助它们的同伙那样。但是,这种感情和服务仅施于它们的同伙,决不会扩大到同一物种的所有个体。第二,一旦心理官能变得高度发达之后,所有过去的行为和动机的意象将不断地在各个个体的头脑中通过;如我们以后就要看到的,由任何不满足的本能而必然发生的不满足的感情、甚至痛苦,像常常被觉察到的那样,将会引起持续而永在的社会本能让位给较强的某种其他本能,但后者的性质并非是持续的,也不给后来留下很鲜明的印象。显然,许多本能的欲望,如饥饿,在性质上其持续是短暂的;而且一旦得到满足之后,就不会容易地或者鲜明地被回忆起来。第三,当语言能力被获得并且公共愿望能够被表达之后,各个成员为了公共利益应该如何行动的舆论,自然会成为指导行为的最高准则。但是,应该记住,不论我们认为舆论力量有多么大,我们对于同伙的称赞和非难还决定于同情心;如我们即将看到的,同情心形成了社会本能的主要部分,而且确是它的基石。第四,个体的习性在指导各个成员的行为方面,起了很重要的作用;因为,社会本能连同同情心,就像其他任何本能那样,大大地被习性所强化了,因而就要遵从公众的愿望和评判。现在必须对这几个从属的命题进行讨论,有些还要以相当篇幅进行之。

最好预先声明一下,我并非要主张,任何严格社会性动物的智能如果变得像人类的那样灵敏,那样高度发达,它就会获得和人类完全一样的道德观念。各种动物都有审美感,虽然它们所赞美的对象大不相同,同样地,各种动物大概都有是非感,虽然由此而导致遵从的行为界线大不相同。举一个极端的例子来说明,例如,人的养育条件如果同蜜蜂的完全一样,那么几乎无可怀疑的是,未婚妇女就会像工蜂那样把杀死她们的兄弟视为神圣的义务,同时母亲们也要努力杀死其能育的女儿,而且不会有任何同类想到去进行干涉。 (254) 尽管如此,我们为蜜蜂或任何其他社会性动物在我们那个假定的场合中将会获得某种是非感或良心。因为各个个体都有一种内觉(inward sense),这种内觉具有某些较强的或较持久的本能以及不甚强的或不甚持久的本能;所以对于遵从何种冲动(impulse),将经常进行斗争;而且,由于过去的印象当不断通过头脑时要进行比较,因而将会感到满足,不满足,或者甚至痛苦。在这种情况下,内在的告诫者将告诉这种动物遵从某一冲动会比遵从另一冲动为好。某种行动方向应该被遵从,另外的行动方向不应被遵从;某种行动方向是正确的,另外的行动方向是错误的;不过关于这些问题。以后还要谈及。

社 会 性

许多种类的动物都是社会性的,我们发现甚至不同物种也在一起生活。例如,某些美洲猴类,以及合群的秃鼻乌鸦(rooks)、寒鸦(jackdaws)和欧椋鸟,都是这样。人类对狗的强烈爱好,表现了同样的感情,狗也高兴地报答他们。大家一定都曾注意到,当马、狗、羊等离开它们的同伴时表现得多么悲惨,而以前曾在一起的两个种类至少在重聚时所显示互爱之情是何等强烈。一只狗同它的主人或其他任何家庭成员在室内可以安静地一连卧上几个小时,一点也不必去理会它;但是,让它自己待在那里,即使时间不长,它也要忧郁地吠叫;思索一下狗的这种情感是多么奇妙吧。我们将把注意力局限于高等社会性动物;至于昆虫,则略去不谈,虽然它们有些也是社会性的,而且以许多重要方式彼此互助。在高等动物中最普通的相互服务,就是利用全体的统一感觉彼此发出危险警告。正如耶格尔(Jaeger)博士 (255) 所说的,每一个猎人都知道,要想接近成群的动物是多么困难。我相信野马和野牛不发任何危险信号;但是,它们当中的任何一个最先发现敌对者时,就会用姿态来警告其他成员。兔用后腿跺地发出高声作为信号:羊和小羚羊则用前脚跺地,发出的声响好像口哨,以为信号。许多鸟类以及某些哺乳类动物都放岗哨,据说海豹一般是由雌者担当这项任务的。 (256) 一群猴的头头所作所为均如岗哨,它发出表示危险以及表示安全的叫声。 (257) 社会性动物彼此还做些小服务:马彼此互啃痒处,牛则彼此互舐痒处;猴彼此捉身上的寄生虫;布雷姆叙述,当一群灰绿长尾猴(Cercopithecus griseoviridis)冲过一片棘刺很多的林丛之后,各猴都在树枝上伸展肢体,另一只猴坐在旁边,“认真地检查它的毛皮,把每一根棘刺都拔掉”。

动物彼此服务,还有更为重要的:例如,狼以及某些其他食肉兽成群猎食,在攻击其猎物时彼此互助。鹈鹕(pelicans)捉鱼时相互协作。埃塞俄比亚鼯猴一齐翻转石头去找昆虫,等等;当遇到一块大石头时,在它周围能站多少只就站多少只,共同把它推翻,而且分享所获之物。社会性动物还彼此相助以保卫自己。北美野牛(bison)当有危险时就把母牛和牛犊赶到牛群的当中,它们在外围进行防卫。我还要在下一章举出一项记载,表明奇呤哈姆园囿中的两头小野公牛彼此协作向一头老公牛进行攻击,还有两匹公马一齐试图把另一匹公马从母马群中赶跑。布雷姆曾在埃塞俄比亚遇到过一大群狒狒,它们正在穿过一个山谷;有些已经登到对面的山上,有些还在山谷中:这时众狗向后者发动攻击,于是老雄狒狒立即从山上急驰而下,大张其口,凶猛吼叫,以致众狗吓得疾引而退。跟着众狗受到鼓动,再次进行攻击;不过所有狒狒这时已登上山顶,但还落下一只六个月左右的小狒狒,它高声呼助,爬上一块岩石,并且受到了众狗的包围。这时一只最大的雄狒狒,一位真正的英雄,又从山上下来,徐徐走近那只小狒狒,哄着它,得意洋洋地让它走开——众狗对此感到惊讶不止,以致停止了攻击。我不能不谈一谈另一个场面,这是上述同一位博物学者亲眼所见的:有一只鹰抓住了一只小长尾猴,由于它紧紧握住树枝,没有能够立即把它带走;这只小长尾猴高声呼助,在树上的这群猴的其他成员大肆喧嚣,急来相救,把那只鹰团团围住,拔掉它的羽毛如此之多,以致它不再想到捕获物,而只得考虑如何溜之大吉了。正如布雷姆所说的,这只鹰肯定永远不会再攻击猴群中的单独一只猴了。 (258)

合群的动物肯定有一种彼此相爱的感情,不合群的成年动物没有这种感情。在大多数场合中,它们对于其他动物的痛苦和快乐实际上究竟能同情到怎样程度,还是很可疑的,尤其关于快乐是如此。巴克斯顿(Buxton)先生掌握了极好的观察方法 (259) ,然而他写道,他在诺福克(Norfo1k)自由放养的金刚鹦鹉(macaws)对一对有巢的同类非常有兴趣;每当那只雌鸟离巢的时候,就被群鸟围住,呜呜地狂叫,以表尊敬。动物对其同类其他成员的痛苦是否抱有什么感情,常常是难以判断的。当众牛环绕并且目不转睛地注视其将死的或死去的同伴时,谁能说出它们有何种感觉呢;然而,如赫祖所说,它们显然并无怜悯之情。动物有时完全没有同情感,是非常确实的;因为,它们把受伤的动物赶出群外,或者把它们抵死,要不就把它们咬死。这几乎是博物学中一个最黑暗的事实,除非对这个事实所提出的解释是正确的,即,它们的本能或理性导致它们把一个受伤的同伴赶出群外,免得食肉兽——包括人类在内——被引诱去追猎全群。在这种情况下,它们的行为并不比北美印第安人的更坏,后者把病弱的亲密同伴丢在荒原之上任其死亡;或者,也不比斐济人(Fijians)的行为更坏,他们把年老的或患病的父母活活埋掉。 (260)

然而,许多动物肯定彼此同情对方的苦痛或危险。甚至鸟类亦复如此。斯坦斯伯里(Stansbury)船长 (261) 在犹他(Utah)的一个盐湖上发现一只完全瞎了的老鹈鹕,但它很肥,一定曾经长期由其同伴给予很好的喂养。布赖茨先生告诉我说,他看见过印度的母牛喂养两三头瞎牛;我曾听说过一个近似的事例,是关于家养雄鸡的。如果我们喜欢把这等行为认为是本能的,那也可以;不过对于任何特殊本能的发展来说,这等例子实在是太少了。 (262) 我亲自见到一只狗,是一只猫的伟大朋友,当这只猫卧病在篮中时,那只狗每次经过那里,总要用舌头把猫舐几下,这是狗表示亲善感情的最可靠信号。

一只勇敢的狗当其主人受到任何人的攻击时,它一定向他们猛扑上去,引导狗这样行动的,一定可以叫做同情心。我曾看到一个人假装去打一位妇女,在她的膝上正好有一条胆怯的小狗,而且以前从未做过这样的试验;这个小东西立刻跳下来跑开了,但当假装的殴打完了之后,它是多么固执地要舐女主人的脸,对她进行安慰,看到这种情景的确使人感动。布雷姆 (263) 陈述,当对一只圈养的狒狒实行惩罚时,其他狒狒就努力保护它。在上述场合中,导致狒狒和长尾猴去保护它们幼小的亲密同伴不受狗和鹰侵害的,一定是同情心。我再举另外一个有关同情的和英雄的行为的事例,这是关于小美洲猴的。几年之前伦敦动物园的一位饲养员叫我看他颈背上一条刚刚愈合的深伤痕,那是他跪在地板上时被一只凶猛的狒狒弄伤的。有一只小美洲猴,是这位饲养员的亲密朋友,它同那只大个狒狒居住在同一大间猴室内,而且对狒狒怕得要命。尽管如此,小美洲猴一看到它的朋友处于危险之中,还是立即猛冲来救,狂叫乱咬,把那只狒狒弄得晕头转向,饲养员才得以跑开,事后外科医生认为他逃脱了一次生命的大危险。

除去爱和同情之外,动物还表现有同社会本能有关系的其他属性,这在人类来说可以称为道德;我同意阿加西斯(Agassiz) (264) 的看法,他认为狗也具有某种很像良心那样的品质。

狗有某种自制的能力,看来这并不完全是恐惧的结果。布劳巴哈说,狗当主人不在时会抑制自己不偷吃东西。 (265) 长期以来大家都承认狗是忠诚和顺从的真正模范。但象同样也是很忠于驾象人或饲养人的,可能把他们视为象群的领袖。胡克(Hooker)博士告诉我说,他在印度骑的一头象有一次陷入泥沼中如此之深,以致到次日都无法自拔,后来还是用绳索把它从泥沼中拉出来的。在这种情况下,象总是用鼻子卷住任何东西,不管是活的还是死的,把它们放在膝下,以免在泥沼中陷得更深;这时驾象人深怕胡克博士被捉到,被踩死。但胡克博士有把握地说,驾象人自己那时不会有这种危险。这样沉重的动物在如此可怕的危急中所表现的自制,乃是其高尚忠诚品质的惊人证明。 (266)

所有合群生活的并且彼此协同保卫自己或攻击敌对者的动物,在某种程度上一定是彼此忠实的;而那些追随一个领袖的动物,在某种程度上一定是服从的。在埃塞俄比亚,当一群狒狒劫掠果园时,它们毫不做声地追随着领头的狒狒;如果有一只冒失的小狒狒竟然喧闹,别的狒狒就会给它一掌,教它安静和服从。 (267) 高尔顿先生有极好的机会去观察南非的半野生牛,他说,它们甚至片刻也不离开牛群。 (268) 它们本质上是奴性的,接受公共的决定;如果被任何一头有足够自信心担任领导的公牛去领导它们,那就是碰上了最好的运气。训练这等牛作为使役之用的人们孜孜不倦地注视着那些离群吃草而表现有自信心的牛,并且把这样的牛作为带头牛进行训练。高尔顿先生接着又说,这样的牛是罕见的而且是值钱的;如果生下来的牛很多是这样的话,它们很快就要被消灭掉了,因为狮子总是注意那些离群徘徊的个体。

关于引导某些动物联合在一起并且以多种方式彼此互助的冲动,我们可以推论,在大多数场合中是由实行其他本能活动时所体验到的同样满足感或快乐感来推动的;要不就是当其他本能活动受到抑制时,由同样的不满足感来推动的。我们在无数事例中看到这种情形;而且由我们家养动物后天获得的本能以显著的方式给予了阐明;例如,一只年幼的牧羊狗(shepherd dog)以驱赶和驰绕羊群为乐,但并不咬它们;一只年幼的猎狐狗以猎狐为乐,而有些其他种类的狗,如我亲眼所见,却完全不理会狐。一定有一种非常强烈的内在满足感推动着一只充满活动力的鸟日复一日地去孵卵。候鸟如被阻止不能迁徙,是会十分痛苦的;也许它们会享受开始长途飞行的乐趣;奥杜邦(Audubon)描写一些可怜的不会飞的鹅(goose)到了一定时期也要开始徒步跋涉约1000英里以上,很难相信它们对此会感到什么乐趣。有些本能完全是由痛苦感情、如恐惧所决定的,恐惧会导致自我保存,并且在某些场合中是指向特种敌对者的。我设想,没有人能够分析快乐的或痛苦的感觉。然而,在许多事例中大概是,仅仅由于遗传的力量,本能就会固执地发生,而无须快乐或痛苦的刺激。一只年幼的向导猎狗(pointer)当第一次嗅出猎物时,显然不会不把头指向猎物。笼中松鼠轻轻拍打那些它不能吃掉的坚果,好像要把它们埋人地下,简直无法想象它们这样做是由于快乐,还是由于痛苦。因此,通常假定人们的每一个行为一定都是由快乐的或痛苦的经验所推动,可能是错误的。虽然遵从一种习性可能是盲动的和含蓄不明的,而且那时既不感到快乐,也不感到痛苦,但是,如果它突然地受到强有力的抑制,一般就会体验到一种不满足的模糊感觉。

常有这样假设:动物原本就是社会性的,其结果便是它们在彼此离散之后感到不舒适,而群居在一起则感到舒适;但可能更合理的观点是,这等感觉的最初发展,乃是为了诱使那些可以从社会生活中获益的动物彼此生活在一起,其方式正如最初获得饥饿的感觉和饮食的愉快无疑是为了诱使动物去吃食。来自社会的愉快情感大概是亲与子爱情的延伸,因为社会本能的发展似乎是由于幼儿同双亲长期逗留在一起所致;这种延伸局部地可归因于习性,但主要地还应归因于自然选择。就那些在生活中密切联系而获得利益的动物而言;最喜欢群居的个体将会最好地躲避各种危险,而那些最不照顾同伙而独居生活的个体将会较大数量地死亡。亲与子的爱情起源,显然是以社会本能为基础的,我们还不知道它们是经过怎样的步骤而被获得的;但我们可以推论,在很大程度上是通过自然选择。关于最近亲属之间的异常而相反的憎恨感情,几乎肯定也是如此,如工蜂弄死其雄蜂兄弟以及后蜂弄死其女儿皆是;在这样场合中毁灭其最近亲属的欲望对群体是有利的。双亲之爱,或者代替它的某种感情,在某些极端低等的动物,如海星(starfish)和蜘蛛中也有所发展。在动物的整个类群中间或只有少数成员表现有这种感情,如球螋属(Forficula)或蠼螋即是。

最重要的同情感和爱是有区别的。母亲热爱她的熟睡而默从的婴儿,但简直不能说她在那样时刻是对婴儿同情。人对狗的爱是和同情有区别的,狗对其主人的爱亦复如此。亚当·史密斯(Adam Smith)以前曾辩说,最近贝恩先生也这样辩说:同情感的基础是建筑在我们强烈保持着以往痛苦或快乐的状态之上的。因此,当看到另一个人饥饿、寒冷、疲劳时,就会唤起我们对这等情况的回忆,“甚至在观念中也要使人痛苦”。这样,我们就被推动着去解脱他人的痛苦,为了我们自己的痛苦感情同时也可得到解脱。我们以相似的方式去分享他人的快乐。 (269) 但我无法理解这个观点如何解释下面的事实,即,由被爱的人比被不关心的人所激起的同情,其程度之强烈要大至不可估量。仅仅看到同爱无关的痛苦,就足可以唤起我们鲜明的回忆和联想。其解释可能在于如下的事实:在所有动物中,同情是专门指向同群的诸成员的,所以是指向相识的以及多少相爱的诸成员的,而不是指向同一物种的所有个体。这一事实并不比许多动物专门畏惧特殊的动物更令人惊奇。非社会性的物种,如狮和虎,对于自己的幼兽痛苦无疑感到同情,而对于任何其他动物的幼兽并不如此。正如贝恩阐明的,关于人类,在同情能力中大概还可加入自私、经验和模仿;因为我们对他人同情的友好行为,是希望在报答中得到好处所致;而且同情由于习性而大大被加强了。不管这种感情的起源多么复杂,由于对所有那些彼此帮助、相互保卫的动物来说,同情乃是最重要的感情之一,所以它将通过自然选择而被增强;这是因为包含最大数量的最富同情的成员的那些群体将最繁盛,而且会养育最大数量的后代。

然而,在许多场合中不可能决定某些社会本能究竟是通过自然选择获得的,还是其他本能和官能如同情、理性、经验以及模仿倾向的间接结果;或者,它们是否为习性长期连续实行的单纯结果。像设置岗哨向其同群发出危险警告那样的一种如此显著的本能,几乎也不会是任何这等官能的间接结果,所以它一定是被直接获得的。另一方面,某些社会性动物的雄者所遵循的保卫群体的习性,以及协同攻击敌对者或猎物的习性,也许起源于相互同情;但勇气以及在许多场合中的力气,一定是以前获得的,这大概要通过自然选择。

在各种本能和习性中,有些比另外一些要强得多;或者大概同等重要的是,它们通过遗传会更加持久地被遵循,而不激起任何快乐或痛苦的特殊感情。我们会自觉到,自己有些习性远比另外一些习性难于矫正或改变。因此,可以常常观察到在动物中不同本能之间的以及一种本能和某种习性之间的斗争;例如,当一只狗追逐一只兔而被制止时,它踌躇不前,再起追逐,或羞愧地回到主人身旁;又如,一只母狗对其狗仔的爱和对其主人的爱之间的斗争——当这母狗鬼鬼祟祟地溜到狗仔那里时,好像没有能够陪伴主人而感到有点羞愧。但是,关于一种本能战胜另一种本能,我所知道的一个最奇妙的事例是,候鸟迁徙的本能胜过了母性的本能。前一种本能之强令人吃惊;到了迁徙季节,被拘禁的鸟就会以胸部撞击鸟笼的铁丝,直到把毛撞光和流血为止。这种本能还致使年幼的鲑鱼(salmon)跳出它们本可在其中继续生存的淡水之外,这样就无意识地自杀了。每一个人都知道,母性本能是何等之强,它甚至可以导致怯懦的鸟类为了保护幼鸟去面对巨大的危险,虽不免有些踌躇,而且它同自我保存的本能正好背道而驰。尽管如此,候鸟迁徙的本能还是如此强有力,以致燕子、家燕和东亚雨燕到了晚秋季节往往丢弃它们的弱小幼鸟,而进行迁徙,任幼鸟在巢中悲惨地死去。 (270)

我们可以理解,如果一种本能的冲动无论在什么方面都比另外某种本能或相对立的本能更有利于一个物种的话,那么它就会通过自然选择在二者之中成为更强有力的;因为这种本能最强烈发达的诸个体将会较大数量地生存下来。然而,关于候鸟迁徙本能和母性本能的比较,情况是否如此,尚属疑问。在一年的某些季节中迁徙本能整天整日所表现的这种巨大固执性或稳定活动,可能暂时给予它以重大力量。

人类是一种社会性动物

任何人都会承认人类是一种社会性动物。从人类不喜欢孤独以及要求自己家庭之外的社会生活,我们可以看出这一点。单身监禁是人所受的最严厉惩罚之一。有些作者设想人类原本是营单独家庭生活的;但时至今日,虽然单独家庭,或仅二三家庭相集,漫游于野蛮荒凉之地,就我所能发现的来说,他们总是同居住在同一地区的其他家庭保持着友好的关系。这等家庭不时集会协商,团结起来共同防卫。居住相邻地区的部落彼此几乎争战不绝,但这不能作为反对未开化人是一种社会性动物的论据;因为社会本能从来不会延伸到同一物种的一切个体。从大多数四手类的相似性来判断,人类的早期类猿祖先很可能同样也是社会性的;不过这对我们并没有多大重要性。虽然像现今生存的人类那样,仅有少数特殊的本能,并且失去了其早期祖先可能有的任何本能,但这并不能作为理由来说明人类为什么不应从远古时代起就对其同伴保持某种程度的本能之爱和同情。我们每一个人一定都会意识到我们确有这种同情感; (271) 但我们的意识没有告诉我们,这种感情是否为本能的,就像低于人类的动物那样起源于很久以前,或者,它们是否为我们每一个人在其生命早期所获得的。由于人类是一种社会性动物,几乎可以肯定他将遗传这样一种倾向,即:对他的同伙忠实,并对他的部落领袖服从;因为这等属性是大多数社会性动物所共有的。结果他将具有一定的自制能力。他由于一种遗传的倾向,甘心情愿同其他人协力保卫他的同胞;如果不过多地同其自身利益或其自身强烈欲望相抵触,他将乐于以任何方式对其同胞进行帮助。

最低等的社会性动物对其同群诸成员所给予的帮助,几乎完全受特殊本能所支配,而较高等的社会性动物所给予的这种帮助则大部分受特殊本能所支配,同时部分地还被互爱和同情所推动,此外还有相当的理性帮助。虽然人类像刚才所说的那样,并没有特殊本能告诉他去如何帮助其同胞,但他仍然有这种冲动,并且由于他有进步的智力,在这方面自然要大大被理性和经验所支配。本能的同情还会使他高度评价同伴们的称赞;因为,正如贝恩先生所明确阐述的,对受表扬的喜爱,对荣誉的强烈感觉,以及还要更加强烈地对蔑视和臭名的恐惧感,乃是“由于同情的作用”。 (272) 因而人类就要最高度地被其同胞用姿态和语言表达出来的愿望、称赞以及谴责所影响。这样,社会本能一定是当人类还处于很原始状态时就获得的,而且很可能甚至人类的早期类猿祖先就已经获得了社会本能,人类那时的这种本能仍然产生冲动以实行某些最良好的行为;不过人类的行为在较大程度上是由其同胞所表示的愿望和裁判来决定的,不幸的是,还常常由他自己的强烈自私欲望来决定。但是,由于爱、同情以及自制通过习性而被加强,而且由于推理的能力日益变得清晰,所以人类能够合理地评价同伴们的评判,他将感到自己必须撇开暂时的快乐或痛苦,被迫遵从一定的行为路线。于是他可能宣告——任何野蛮人或未开化人都不会有这样想法——我是我自己行为的至高无上的裁判者,用康德的话来说,我不愿亲自侵犯人类的尊严。

比较持久的社会本能征服比较不持久的本能

然而,关于按照我们现今观点来看的整个道德观念问题的主要之点,迄今尚未论及。为什么一个人会感到他应该服从某一本能的欲望,而不是服从另一欲望?如果一个人屈服于强烈的自我保存感,而没有冒生命的危险去挽救同伴的生命,为什么他会痛苦地后悔不已?为什么由于饥饿而曾偷窃食物也会使他后悔?

首先,本能的冲动在人类中显然具有不同程度的力量:一个未开化人会冒生命的危险去挽救一个同群成员的生命,而对一个陌生人就完全漠不关心了;一位怯弱的年轻母亲在母性本能的推动之下,为她自己的婴儿会毫不踌躇地去冒最大的危险,而对于其同群的人就不会这样做。尽管如此,许多文明人,甚至一个少年,虽然以前未曾为他人冒过生命危险,但还充满了勇气和同情,无视自我保存的本能,立刻投入急流之中去挽救一个溺水的人,即使这是一个素不相识的人。在这种场合中,推动人类这样去做的本能的动机,和上述致使英雄的小美洲猴为了挽救其饲养员而去攻击可怕的大狒狒的那种本能的动机是一样的。上面这等行为似乎是社会本能或母性本能的力量大于任何其他本能或动机的力量的简单结果;因为那是瞬间决定实行的,以致当时没有工夫去考虑或感到快乐和痛苦;但如果受到任何原因的阻止,还会感到苦恼甚至悲痛。另一方面,对于一个胆怯的人来说,他的自我保存的本能可能非常强烈,以致他不能迫使自己去冒任何这种危险,甚至对他自己的小孩恐怕也会如此。

我知道有些人主张上述那些起于冲动的行为不受道德观念的支配,因而不能称为道德。他们把这一名词限于那些战胜相反欲望后而审慎实行的行为,或者那些在某种崇高动机的激励下而审慎实行的行为。但是,要想划出这种区别的明显界线 (273) ,似乎很少可能。就崇高动机来说,曾经记载过许多关于未开化人的事例,他们对人类缺少任何博爱的感情,而且不受任何宗教动机的支配,却宁愿作为俘虏而从容就义 (274) ,也不背叛他们的同伙;他们这种行为确可视为道德。就审慎以及战胜相反动机来说,我们可以看到当动物从危险中拯救其后代或同伙时在相反的本能之间所表现的迟疑不决;然而它们的行为虽然是为了其他动物的利益而实行的,却不能称为道德。再者,任何事情只要我们经常去做,最终就会不经过深思熟虑或毫不踌躇地去做;于是这同本能就无法加以区别了;然而肯定没有人会妄称这样一种行为并不是道德。恰恰相反,除非一种行为的完成系出于冲动,没有经过深思熟虑或努力,正如一个人需要有内在品质才能做到的那样,否则我们莫不感到这种行为不能被视作完善的或者是以最高尚方式来完成的。然而,一个人在完成一种行为之前,被迫去克服他的恐惧或缺少同情心,从某方面来看,将比一个不经过努力而由内在倾向引导着去完成一种良好行为的人,将会受到更高的称赞。由于我们无法对不同动机之间加以区别,所以我们只好把某一类的一切行为都纳人道德的范畴,如果这是由一种有道德的生物所完成的话。所谓有道德的生物乃是这样一种生物,它能对过去的和未来的行为或动机进行比较,而且能赞成哪些或反对哪些。我们没有理由来假定任何低于人类的动物具有这种能力;所以,一条纽芬兰狗(Newfoundland dog)拖出一个落水的小孩,一只猴面对危险去营救它的同伙或抚养一只失去母猴的幼猴,我们都不把这种行为称为道德的。但是,毫无疑问只有人类才能被纳入有道德的生物的地位,在人类的场合中某一类行为,不论是经过与相反动机的斗争后而深思熟虑地完成的,还是出于本能的冲动,或者是由于缓慢获得的习性的效果,都可称为道德的。

现在回头来讨论一下我们更直接的问题。虽然某些本能比另外一些本能更加强有力,而且由此导致了相应行为的发生,但是,要说人类的社会本能(包括喜爱称赞和惧怕谴责)比自我保存、饥饿、色欲、报复等本能具有更大的力量,或者说通过长期的习性获得了更大的力量,还是站不住脚的。那么,为什么人类会对他遵从了某一自然冲动而没有遵从另一自然冲动而感到遗憾,纵使他想排除这种遗憾而不可得?而且,为什么他会进一步感到他应该对他的行为有所遗憾?关于这一点,人类同低于人类的动物有深刻的差别。不过,我想我们在某种程度上还能清晰地理解这种差别的原因。

人类,由于他的心理官能的活动,无法不进行思考:过去的印象和意象不断地而且清晰地在他头脑中通过。关于那些永久在一块儿生活的动物,其社会本能是永远存在的,而且是持续的。这等动物总是随时发出危险的信号,保卫群体;并且按照它们的习性对其同伴提供援助;它们不论何时对其同伴都感到某种程度的爱和同情,而无须任何特殊的激情或欲望;它们如果长期和其同伴分离就会不愉快,如果和其同伴重聚就会高兴。而我们自己亦复如此。甚至当我们十分孤独的时候,我们还常常想到别人对自己的评价——想象中的他们对自己的褒贬;所有这一切都来自同情,而同情乃是社会本能的基本要素。连这等本能一点痕迹都没有的人大概是一个反常的怪物。另一方面,满足饥饿的欲望,或者像报复那样的任何激情,在其性质上都是暂时的,所以能够暂时地得到充分满足。完全逼真地唤起像饥饿那样的感觉是不容易的,也许几乎是不可能的;正如常常提到的,任何痛苦的感觉确实都是如此。除非在有危险的情况下,不会感到自我保存的本能;许多懦夫非面逢仇敌不会感到自己的勇气。占有别人产业的希图也许是可以举出的最固执的一种欲望;即使在这一场合中,实际占有得到满足后的感情一般也比占有的欲望为弱:许多贼,如果不是惯贼,在偷窃既遂之后,也不免对他为什么要偷东西感到惊讶。 (275)

一个人无法阻止过去的印象重新通过他的头脑;这样,他就要把过去的饥饿、报复,牺牲别人以避免危险等印象与几乎永远存在的同情的本能加以比较,而且还要与他对他人所给予的褒贬的早期认识加以比较。这种认识无法从他的头脑中排除,并且由于本能的同情,它还要受到高度的评价。于是在遵从现在的本能或习性时,他将会感到好像畏缩不前,这对所有动物来说,都会引起不满足甚至痛苦。

上述有关燕子的例子虽然具有相反的性质,但它阐明了一个暂时的,但眼下是强烈固执的本能征服了平时凌驾一切之上的另一种本能。到了适当季节,这等鸟似乎终日为迁徙的欲望所迫;它们的习性改变了;它们变得惶惶不安,喧噪而群集于一处,当母鸟饲喂它的雏鸟或孵卵时,母性本能大概大于迁徙本能;但是,更为固执的本能获得了胜利,最后,当她看不见群雏的那一刹那,便马上起飞而遗弃了它们。当到达她的长途旅程终点并且迁徙本能停止活动时,如果她赋有巨大的心理活动力,而无法阻止有关她的幼雏在凄凉的北方死于饥寒交迫之中的意象不断地通过她的头脑,那么她将会感到由悔恨而引起多么强烈的痛苦。