《电磁通论》导读

戈 革 陈熙谋 陈秉乾

(中国石油大学教授) (北京大学教授)

·Chinese Version Introduction·

自从牛顿奠定理论物理学基础以来,物理学的公理基础——换句话说,就是我们关于实在结构的概念——最伟大的变革,是由法拉第和麦克斯韦在电磁现象方面的工作所引起的。

在麦克斯韦之前,人们以为物理实在——就它应当代表自然界中的事件而论——是质点,质点的变化完全是由那些服从全微分方程的运动所组成的。在麦克斯韦之后,人们则认为物理实在是由连续的场来代表的,它服从偏微分方程,不能对它做机械论的解释。实在概念的这一变革,是物理学自牛顿以来的一次最深刻、最富有成效的变革。

——爱因斯坦(许良英译)

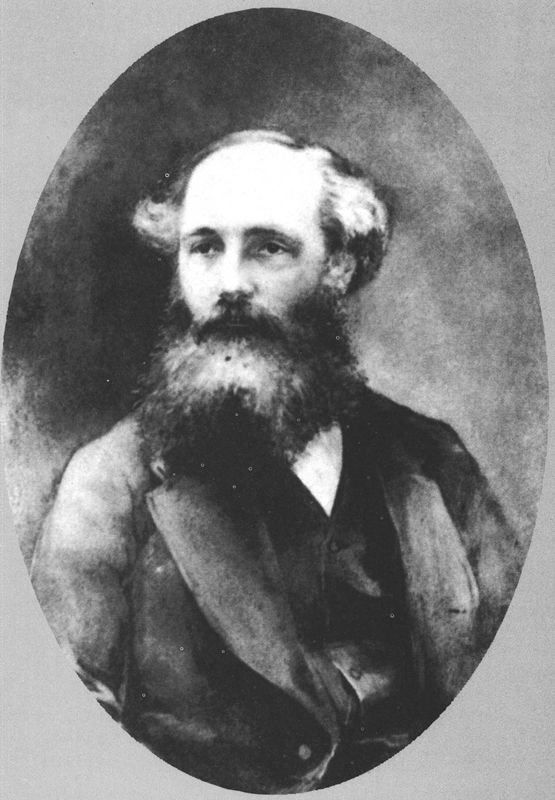

藏于英国国家肖像美术馆的麦克斯韦瓷器画(1870年)

生平简介

麦克斯韦1831年6月13日生于英国苏格兰的爱丁堡,1879年11月5日卒于英国剑桥。

麦克斯韦原姓克勒克,家族从16世纪时起就在爱丁堡一带很有名望,在18世纪中曾两度和麦克斯韦家族联姻。麦克斯韦的父亲约翰·克拉克在继承一处田产时按照当时的契约而承袭了麦克斯韦这个姓氏。田产位于苏格兰南部,包括一处住宅(格伦莱尔园)和1500英亩土地,在铁路修通以前离爱丁堡有两天的行程。后来麦克斯韦最重要的科学著作就是在那里写成的。

麦克斯韦出生于爱丁堡,随后就随父母回到了自己的庄园。他的父亲受的是法学教育,但对近于实用的、技术性的学问有兴趣,后来成为爱丁堡皇家学会的会员。他的母亲名弗朗西斯(Frances),母家姓凯(Cay),性情果敢,临事有决断,生麦克斯韦时她已经40岁,8年以后就因癌症去世了。

当时苏格兰的等级观念还不像英格兰那样严重。麦克斯韦幼时常和农民子弟一起玩耍,学会了当地的方言,而且终生未变。他从小就由母亲照管和教育;丧母以后,他父亲曾给他请过一个家庭教师,但那人教育不得法,只在麦克斯韦的性格上留下了有害的影响,所以不久便被辞退了。

麦克斯韦于1841年进入爱丁堡公学(Edinburgh Academy),在那里结识了两个好友:后来成为人文学者并和另外一个人合撰了麦克斯韦传的坎贝尔(L. Campbell)和后来成为爱丁堡大学自然哲学教授的泰特(P. G. Tait)。从1845年起,他父亲恢复出席爱丁堡皇家学会的会议,他一般都随父亲前往。1847年,他进入爱丁堡大学,在实验技术和治学态度方面都受到了良好的训练。他成绩优良,但并不是同辈中最好的一个。

1850年,麦克斯韦转入剑桥大学,起初在彼得豪斯(Peterhouse)学院,一学期后转入三一学院,并于第二年成为著名导师“优等生培育家”霍普金斯(W. Hopkins)的学生。在此期间,他还被选为半秘密的著名学生组织“使徒俱乐部”(Apostles Club)的会员,交结了各方面的朋友。他通过考试,得到了“优等生”(wrangler)的称号。

他于1855年成为剑桥大学三一学院的院侣(fellow),于1856年被任命为阿伯丁的马里沙尔学院的自然哲学教授。两年以后,他和该学院院长的女儿凯瑟琳(M. D. Katherine)结婚,夫人比他大7岁。婚后二人性格有龃龉之处,但他们还是维持了相当好的感情。

1860年,因为行政上的原因,麦克斯韦在阿伯丁的教授职位被撤销。此事引起了当地人士的愤慨和议论。当时麦克斯韦曾申请爱丁堡大学的教授职位,也因竞争不过他的老朋友泰特而告失败。但是不久以后,他就被任命为伦敦国王学院的自然哲学及天文学教授。

1865年,他辞去教职,回到了自己的庄园。当时人们误传他的去职是由于教学工作没有搞好,其实是因为他急于摆脱教学任务,以便集中精力撰写他那划时代的电磁学巨著,并按照他酝酿已久的计划改建自己的住宅。

1871年,麦克斯韦被任命为剑桥大学以卡文迪什(H. Cavendish)命名的第一任实验物理学教授,并负起了筹建卡文迪什实验室的任务。1874年实验室落成后,他担任了实验室的第一任主任。众所周知,在麦克斯韦和以后几届主任的领导下,这个名为实验室而实为物理研究所的学术单位,已经发展成了科学史上最重要、最著名的学术中心之一。

1879年11月5日,麦克斯韦因肠癌在剑桥逝世,身后没有子女。

宽广的学术视野

麦克斯韦在科学史上是可以和牛顿相提并论的人物,他在概括、发展电磁理论方面的功绩,实在无愧于“空前”二字。另外,他在分子运动论和统计物理学的发展中也起了举足轻重的作用。这两方面的巨大成就,将在下文另行介绍,现在先对他的其他科学成就作一概括的论述。

麦克斯韦还在入大学以前,年仅14岁,就发表了一篇学术论文,论述了一种独创的绘制“卵形线”的简便方法。进了爱丁堡大学和剑桥大学以后,他又先后各写了两篇论文。四篇论文中有三篇仍属于几何学或几何光学的领域,另外一篇,即在1850年写的《论弹性固体的平衡》(On the equilibrium of elastic solids)则通过有胁变玻璃内部的双折射研究而发展了普遍弹性理论的简单的公理化表述。光测弹性学领域中的这一工作,标志了麦克斯韦处理连续媒质力学的开始,而我们知道,他在电磁理论方面的早期工作,正是从这种力学的思想入手的。

1849年,麦克斯韦在爱丁堡大学福布斯(J. D. Forbes)的实验室中开始了色彩混合实验。当时人们的做法是把一个圆盘分成若干个扇形区域。在各区域中涂上不同的颜色,并观察当圆盘迅速转动时所造成的色觉。这种实验结果依赖于许多因素(扇形面积的区分,颜色的浓淡、明暗和配合,等等)。麦克斯韦在剑桥大学毕业以后继续进行了这方面的研究。他改进了圆盘的设计,并设计了另一种叫做色陀螺的仪器。通过仔细的和定量探索,麦克斯韦逐步创立了定量色度学这一学科,并阐述了一些有关色觉的理论。

1855年,剑桥公布的亚当斯奖的征文题目是关于土星光环的运动及稳定性的研究。早在1787年,拉普拉斯(P. S. M. Laplace)就研究过土星的光环。他把光环设想成固体,结果证明,光环不能存在,除非它的密度和运动满足某种特定的条件;另外,均匀环的运动在力学上也是不稳定的。这后一结果使我们联想到20世纪初期日本物理学家长冈半太郎的“土星环”原子模型,并联想到各种原子模型的力学稳定性这一令人头痛的问题。

麦克斯韦研究了土星光环问题。他起初是从拉普拉斯的固体环着手的。他利用引力势的泰勒展开式研究了环的运动,结果发现固体环的模型是站不住脚的:一个固体环(不论质量分布均匀与否),不是会瓦解就是不能具有稳定的运动。

于是他放弃了固体环模型,而首先考虑了由若干个等距排列的卫星所组成的环(这就更加预示了长冈的原子模型)。他利用卫星环摄动的傅里叶级数展式处理了问题,结果发现环的运动稳定性也是很差的。接着他又考虑了各种特殊结构的环,求出了某些关于稳定性的条件。

关于土星环的理论探索表明麦克斯韦在剑桥学到了很多东西。有一段时间,他把这种研究当成了他的主要课题。在这种经典问题中取得的成功也增强了他的数学自信,而这种自信对他后来的发展是很关重要的。

麦克斯韦在少年时期就对几何学很感兴趣。他在爱丁堡时(1853)写的一篇短文中触及了几何光学的问题,很精彩地处理了所谓“鱼眼”透镜的理想成像规律。这种研究把他带到了几何光学和光学仪器的领域,而他也对这种问题保持了终生兴趣。他翻阅了前人的资料,发现了别人不曾注意的结果,于是他进一步研究了“鱼眼”,终于在1856年总结出了物点和像点之间不依赖于透镜组的几何关系。他找到了像的纵向放大率ML 、横向放大率MT 和两侧媒质折射率之比之间的定量关系,即

ML =(n′/n)MT .

1867年,他写了题为《论四次圆纹曲面》的论文,发展了像散透镜的几何光学理论。这篇论文表现了数学的优美和作图的精致,而且对问题的发展进行了历史的回顾和评论。1874年,由于在泰特的协助下了解了哈密顿(W. Hamilton)的“特征函数”概念,麦克斯韦继续研究了几何光学问题。他写了三篇论文,讨论了特征函数对透镜组的应用。除此以外,他还设计过一些光学仪器,并研究过彩色照相的技术。

麦克斯韦在国王学院的教学中接触了兰金(W. J. M. Rankine)有关结构力学的理论。他把兰金的一条新定理表述成了一种几何学的论述,并写了论文《论倒易图形和力的图解》。所谓倒易图形是分析多力平衡时的一种作图方法。这种方法后来得到了很大的发展和广泛的应用。

在关于电阻的实验研究中,麦克斯韦和他的同事们使用了一种“节速器”(speed governor)来保证线圈转动的均匀性。在原理上,这种节速器和瓦特(J. Watt)蒸汽机上的节速器相仿:离心力使一些重物离开传动主轴,并从而调节控制阀门。麦克斯韦仔细考察了这种节速器的动作过程,并参阅了别人的有关文章,经过几年的探索,于1868年对这一问题作出了分析学的处理。他确定了各种简单情况下的稳定性条件,考虑了多级体系,研究了自然阻尼的效应和驱动负载发生变化时的效应,探索了不稳定性的条件。他的《论节速器》一文一般被认为开了控制论的先河。正因如此,当80年后维纳(N. Wiener)创立了他自己的理论时,他就根据希腊文的“舵手”一词来把这种理论叫成了“控制论”(cybernetics);他用这种命名来纪念麦克斯韦的工作,因为“节速器”这个名词正是通过拉丁文的转译而从希腊文中的“舵手”一词变化成的。

综上所述,除了在电磁学和热力学及统计物理学方面的伟大贡献以外,麦克斯韦还在色觉理论和色度学、土星光环的研究、几何光学、伺服机构(节速器)理论、光测弹性学、结构力学等等不同的领域中做了重要的工作。其中有的工作带来了重要的历史后果,另一些工作则由于种种社会原因而引起了诸如有关优先权之类问题的争论。因此,全面地考察这些工作,分析他们的个人背景、社会影响和历史地位,将是一件繁重的科学史研究课题,这里的介绍只是轮廓性的描述而已。

除了具体的、专门性的科学研究以外,麦克斯韦还做了大量的、有创造性的文献整理工作和科学管理工作。他一生共写了大约100篇论文,撰写了四部科学著作。他担任《大英百科全书》第九版的科学编辑,为该书撰写了许多条目。他整理出版了卡文迪什的遗著,并加上了许多很有创见的评注。他在审阅别人的论文时也常常发表一些独到的见解,事实上把别人的结果更大地提高了一步。

值得特别提到的是他对卡文迪什实验室的筹建和领导工作。在他一生的最后八年中,他把大部分精力用到了这一方面。他考虑到实验的具体需要,把实验室设计得别出心裁,以致一度引起了某些人的非议,但是他的努力和热诚最终使人们消除了歧见。在教学方面,他允许学生们自由地选择自己的研究课题,但是他要求实验测量的精密性,而不赞成工作中的因陋就简。有一段时间,当实验室的财政出现困难时,他宁愿拿出自己的大量金钱来补贴实验室的费用。他培养了许多优秀的物理学家,也影响并教育了许多其他方面的人物。在他的严格要求下,有几种基础实验的精确度都被提高了好几个数量级。因此他曾经很满意地在给焦耳的信中写道:“你看,实验称雄的时代还没有过去呢。”

热力学和分子运动论

麦克斯韦写过一本《热的理论》(Theory of heat),于1871年出版,而且在随后的几版中进行了很大程度的修订。这本书绝不是一种人云亦云的“编纂”,而是包含了著者本人的一些独创。在这本书中,麦克斯韦表述了压强、体积、熵、温度等热力学变量的偏导数关系式,后来被称为“麦克斯韦关系式”。这些关系式至今仍然在各种热力学问题中有着广泛、重要的应用。在某种意义上,这些关系式在热力学中的地位,有点像“泊松括号关系式”在分析力学中的地位或麦克斯韦基本方程组在经典电动力学中的地位。至于这些关系式的具体形式和意义,人们可以在任何一本流行的热力学教科书中找到。

另一种创见是所谓“麦克斯韦妖”(Maxwell's demon)的概念。我们知道,在人们透彻掌握统计物理学的基本思想以前,热过程的不可逆性(或者说热力学第二定律所反映的物理规律)曾经显得是和动力学的可逆性无法调和的。在尝试解决这种矛盾时,麦克斯韦引入了一种特定的“妖”的概念。设想有两个容器,由一个隔板隔开。隔板上有一个可以启闭的小门。假设两个容器中充有温度相同的气体,根据经验,在不受外界扰动的条件下,这两部分气体之间是不会自发地出现温度差的,不然导热过程就会是可逆的了。但是麦克斯韦却指出,假若存在一种可以识别并控制单个分子的运动的有意志的“小妖”,它就可以完成导热过程的逆过程。做法很简单,如下页图所示,它只要盯住各个分子,当有一个高速(高动能)的分子从右向左运动过来时,它就打开小门让分子过去;同样,当有一个低速分子从左向右运动过来时,它也打开小门让分子过去。在相反的情况,它便关住小门,不许分子通过。这样做了多次以后,左边容器中各分子的平均动能就会升高,也就是温度会升高。于是就完成了所需要的(逆)过程。同样,麦克斯韦妖也可以完成其他实际热力学过程的逆过程。

随着热力学第二定律的越来越深入人心,麦克斯韦妖的设想曾经成为很难索解的一个佯谬问题。人们从不同的角度分析了这个问题,提出了种种不同的解,包括20世纪50年代由法国物理学家布里渊(L. Brillouin)所提出的“信息熵”的理论。这种讨论大大推动了人们对热力学和统计物理学基础的理解。

当然,毋庸赘言,本来意义下的麦克斯韦妖在物理学上和生物学上都是不可能存在的。这种概念类似于科学推理中常常用到的“假想实验”,它不过是用来阐明理论的一种手段而已。从麦克斯韦到现在,人们对于热力学第二定律及其有关问题的理解当然有了绝大的提高和深化,但是问题并没有也不可能得到“最后的”解决。

在实质上,麦克斯韦妖的设想是属于分子运动论的范畴而不是属于热力学范畴的,因为它在阐述问题时处处离不开“分子”的概念。众所周知,分子运动论的重要创始人之一也正是麦克斯韦。

原子运动的想法可以追溯到古希腊时代,而分子运动论的某些基本想法也有很早的根源。但是,19世纪气体分子运动论的兴起却标志了人类认识的一次飞跃,而在这一次飞跃的完成中,麦克斯韦的开创性功绩也许比任何人的功绩都更值得注意。

麦克斯韦在大学期间就学习了数学概率论,而在后来的工作中,他也继续钻研了这种理论。当他研究土星环的运动时,他曾经考虑过许许多多个物体互相碰撞的可能性。但是当时他觉得这种问题太复杂,就没有继续研究下去。后来到了1859年,他读到了克劳修斯(R. Clausius)的一篇有关气体分子运动论的新论文,于是他的想法有了改变,并开始把注意力转到了气体理论方面。

当然,任何一种重要理论的出现都是有他的历史条件的。在19世纪中叶,能量守恒的思想已经逐渐为科学界所接受,而关于气体性质及气体行为的实验资料也积累到了一定的程度,这就为科学的而不是玄学的、系统的而不是零乱的分子运动理论的诞生做好了必要的准备。正是在这样的背景上,几个天才人物的研究成果才以崭新的面貌显现了出来。

在麦克斯韦的时代,人们对于气体压强有两种不同的诠释:一种认为压强起源于分子之间的“静斥力”,另一种认为压强起源于分子对器壁的碰撞。以克劳修斯和麦克斯韦为代表的分子运动论者采用的是后一种诠释。克劳修斯在1857年和1858年完成的两篇论文,包含了一些重要结果。第一篇包含了后世所称的“压强基本公式”,而第二篇则引用了“平均自由程”的概念来阐明气体扩散的统计实质。但是,为了简单,也因为当时对气体分子速度的分布规律还没有一个明确的概念,克劳修斯在计算时都采用了气体分子具有相同速度的假设。这等于用平均速度来代替真实速度,在某些情况下当然会导致过于粗略的结果。

麦克斯韦通过深入研究气体分子的速度分布而大大推动了分子运动论的形成和发展,他所得到的“麦克斯韦分子速度分布定律”事实上可以看成经典统计物理学的起点。在这种工作以前,概率概念在物理学中的应用基本上只限于实验数据的分析。那显然是一种相当原始的应用。克劳修斯在计算中也曾应用概率理论,但是那种应用也远远没有系统化。应该说,麦克斯韦在速度分布问题的研究中创造性地应用了概率理论。从此以后,理论物理学就在方法论上获得了新的视野。这种方法后来在玻尔兹曼(L. Bbltzmann)、吉布斯(J. W. Gibbs)、普朗克(M. Planck)、爱因斯坦(A. Einstein)等大物理学家手中得到了进一步发展,概率概念在量子物理学中占据了越来越重要的地位,麦克斯韦在这方面开创性的功绩是巨大的。

至于麦克斯韦分子速度分布定律的具体数学形式,以及他本人和后来人们对这一定律的各种不同的推导方法,人们可以在任何一本分子运动论的书上找到,在此不再赘述。

麦克斯韦在1860年的《气体分子动力论的例证》(Illustrations of the dynamical theory of gases)一文中发表了自己的结果。在1867年发表的另一篇论文中他对自己的结果作出了和分子碰撞直接联系起来的新的推导。他也进而用自己的分布定律处理了气体中的扩散、导热和黏滞(内摩擦)现象,并且对具体结果进行了不断的精化和修订。

麦克斯韦在1860年的文章中也探索了能量在分子的不同运动形态(平动、转动)之间的分配,得出了初级形式的“能量均分定理”,并且遵循着克劳修斯的思路对比热问题作出了初步的理论处理。这些工作带来了极其深刻、极其久远的历史后果。均分定理在玻尔兹曼手中得到了普遍的形式,但是由这种原理性的认识得出的推论却在许多问题(特别是比热问题)中和实验结果分歧很大。到了19世纪末叶,局面显得更加严重,以致开尔文(Kelvin)勋爵把这种分歧说成是经典理论晴朗天空中出现的“两朵乌云”中的一朵,而实质上正是均分定理和黑体辐射实验结果之间的尖锐矛盾才把普朗克引到了他的量子假说。

对于这种分歧情况,麦克斯韦当时是有很敏锐的觉察的。他认为当时的认识还处在一种非常原始的阶段。他写道:没有别的办法,只能采取“彻底地承认无知的态度,而这才是知识上每一次真正进步的前奏”。

麦克斯韦开创了分子运动论,而且对理论中几乎所有的重要课题都进行了不屈不挠的探索。他写出了许多重要的理论文章。直到几十年以后,当物理学家的认识和手段都已经深深进入了“现代化”的状态时,一些很有才华的探索者们在读了他的文章以后还不能不因为他思想的敏锐和方法的巧妙而感到惊讶不止呢。

也必须提到,在有关气体分子运动的种种问题中,麦克斯韦不但进行了深入的、原理性的阐述,而且亲自进行了各种各样的实验考察。即使是在进行理论讨论时,他也常常联系到一些具体的例证来进行阐述。这种情况,也很值得后人学习或借鉴。

对电磁学的划时代贡献

假如麦克斯韦根本没有研究电磁学,他在其他方面的贡献也完全足以使他不朽,而他对电磁学的集其大成、继往开来的工作,则使他成了科学史上屈指可数的伟人之一。

19世纪是电磁学得到长足进步的世纪。在这一世纪的最初三四十年中,一些最基本电磁学实验规律已经先后被发现。特别是天才的物理学家法拉第(M. Faraday)已经凭借他那非凡的洞察力提出并发展了关于“力线”的概念,来描述电荷之间和磁铁之间的力的作用和传播。这样,就为物理学家的研究提供另外一类全新的对象——即物理场。因此,在历史的回顾中,我们不能说人们在19世纪前半期的电磁学知识完全是陈旧的或杂乱无章的,事实上正是在表面的纷乱中已经孕育了新的巨大突破。

但是,在理论的概括方面的确还存在着很大的迷惘。许多很有学问的理论物理学家曾经花费了很大的精力,搞出了很复杂(也很别扭)的各种理论。但是,由于他们还局限在力学的、超距作用观点的框架中,他们总是热衷于提出各种复杂的相互作用“势”来描述电磁过程,从而得出的结果总是很勉强的,而且实质上是和物理现实格格不入的。

麦克斯韦的工作结束了这种混乱的认识阶段。但是,由于人们的思想惯性,也由于数学工具的局限,麦克斯韦的先进理论并没有很快地被人们理解和接受。德国物理学家索末菲(A. Sommerfeld)在20世纪40年代发表了五卷本《理论物理学讲义》。他在《电动力学》卷中描述了自己在大学[他于1886年入大学,两年以后赫兹(H. R. Hertz)发现了电磁波]所遇到的困难;那时他学到的,还是“一堆陈旧的、不可靠的(而且是十分繁难的)……东西”。他说,当时德国一位最有声望的电化学家曾经下决心弄懂麦克斯韦的新理论,但是费尽了力气还没有弄懂,身体也搞得疲惫不堪,以至医生劝他出去旅行,以资休养。临行之时,朋友们在那位电化学家的行李中发现了两大本书,那正是麦克斯韦的《电磁通论》(Treatise on electricity and magnetism)!这就很形象地显示了当时科学思想的状况。正如爱因斯坦后来所概括的那样:法拉第—麦克斯韦电磁学,是“物理学自牛顿以来的一次最深刻和最富成果的变革”,但是,“麦克斯韦的天才迫使他的同行们在概念上要做多么勇敢的跃进。只有等到赫兹用实验证明了麦克斯韦电磁波存在以后,对新理论的抵抗才被打垮”。

麦克斯韦于1854年在剑桥大学毕业后不久就开始了关于电磁现象的研究;这种研究一直持续到他逝世,长达25年。他的工作可以大致分成两个阶段。从1854—1868年为第一阶段,以他在这一期间写的关于电磁理论基础的五篇论文为标志。在以后的阶段中,他主要撰写了《电磁通论》这一经典著作和《电学简论》(Elementary treatise on electricity),以及另外一些相关问题的论文。

麦克斯韦的最大远见就在于他从一开始就把注意力集中到了法拉第的“力线”概念上。他的目标是要建立一种关于“力线”的数学理论。他认为,法拉第的观念是“1830年以来一切电现象的核心”,“法拉第的方法类似于我们那些从整体开始、通过分析而达到部分的方法……”。从这种立脚点开始,他经历了艰难曲折的道路,终于达到了“电磁场论”的科学洞察。他于1855—1856年发表了第一篇电磁学方面的论文《论法拉第的力线》(On Faraday's line of force),文中结合汤姆孙(W. Thomson)把静电学方程和热流方程相对比的方法考虑了力线。这时他已经把磁的作用和流体的运动进行了对比,得到了某些很有启发性的结果。他不但注意了两种现象在数量关系上的类似性,而且也强调了二者的差异性。不久以后,他在剑桥大学的“使徒俱乐部”宣读了《自然界中的类比》(Analogies in nature)一文,从更广阔的角度考虑了这种类似性。1861—1862年,他撰写了《论物理的力线》(On physical lines of force),在进一步考虑媒质运动和磁力线的对比中得到了一个惊人的结论:媒质振动的特性和光的特性相同 。在这篇论文中,为了说明磁场的“涡旋性”,还引入了“分子旋涡”(molecular vertices)的概念,把磁场的“涡旋”归之于“以太”。这种研究导致了“位移电流”概念的最初萌芽,这就标志了对法拉第原始想法的本质的改进,形成了麦克斯韦对电磁理论的最有创见的贡献之一。接着,在1863年,他(在别人的协助下)撰写了《论各电学量的基本关系式》(On the elementary relations of electrical quantities)一文,论述了通过不同单位制的比较来确定一个常量c(后来和光速等同起来)的可能性。1865年,他写的《一种关于电磁场的动力学理论》(A dynamical theory of electromagnetic field),根据实验和少数几条基本动力学原理为所研究的课题确立了一个新的理论体系,导出了关于电磁波在空间中传播的结论,他宣称自己得到了一种“光的电磁学说”。

我们看到,经过艰苦的探索,麦克斯韦一步一步地得到了一些重要结论。他所采用的方法,基本上是用一种假想的弹性媒质来说明电磁力的作用。在本质上,这还是一种机械论的观念。但是在实验结果的促使下,他所得出的定量关系却超出了机械论的范围。起初,不论对麦克斯韦本人还是对和他同时代的人们来说,这种超越并不是自觉的,而是令人困惑或痛苦的。过了相当长的时间后,这种不自觉才慢慢变成了自觉。因此有人说,对麦克斯韦来说,机械的模型就好像建筑高楼大厦时的脚手架,当楼房建好之后,脚手架就一点一点地被拆掉了。

麦克斯韦于1865年退隐到了南苏格兰他自己的庄园,在那里,他更加集中地研究了电磁理论,在很大程度上扩大并深化了先前的成果。这也许就是有的传记作者把1868年定为他的两个工作阶段的分界点的原因之一。

麦克斯韦在后一阶段中的电磁学研究,集中表现在《电磁通论》一书中。这部书第一版于1873年问世,现已无可争议地被奉为牛顿《自然哲学之数学原理》(The Mathematical Principles of Natural Philosophy)以后最重要的物理学经典。这部书不像《自然哲学之数学原理》那样公理化,论述并没有遵循严格“演绎”的顺序,而是更多地采用了历史的、实验的顺序。按照他自己的说法,这部书的目的并不在于向世人详细讲述自己的理论,而是要通过检视自己的研究水平来教育他自己。在这部书中,各个章节有其一定的独立性,并不完全互相连贯,甚至有些地方存在着论证上的矛盾。在这种意义上,这部著作不太像一个经过精雕细刻的艺术品,而更多地像一些作为素材的速写或素描。这也许会给那种习惯于公理化思维的读者带来困难,但是这样的著作往往能够更加如实地反映著者的思维探索过程。因此麦克斯韦告诉人们,这部书的各篇应该对比着读,而不要完全按先后顺序来读。他后来曾经打算广泛地修订这部著作,但是直到逝世也没有来得及完成。

麦克斯韦的电磁学,构成了人类知识宝库中一份博大精深的科学遗产,在历史地位上完全可以和牛顿力学相媲美。全面准确地评价它的内容,应该是科学史家的长久任务。在这里,我们只能对该书主要观点作一简介。

第一,麦克斯韦在该书序言中论述了对法拉第观念的认识。他写道:“例如,在数学家们看来是超距吸引力中心的地方,在法拉第的心目中却是横亘整个空间的力线。在数学家们看来除了距离以外就是空洞无物的地方,在法拉第看来却有一种媒质存在;法拉第要探求媒质中实际起作用的各种现象的本质,而数学家们却满足于已经知道它对载流导体所产生的超距作用力。”就这样,他把天才的法拉第和“数学家们”区分了开来,十分自觉地承认并贯彻了法拉第关于用力线来描述电磁作用的纲领,大大丰富和精化了力线这一概念的内容。通过对“力线”或“媒质”的肯定,法拉第—麦克斯韦电磁学强调了“电磁场”的实在性。这就第一次发现了物理场的最初实例。从那以后,物理学家们的研究对象就在所谓“实物”以外增加了一种新的、极其重要的连续体,即物理场。

第二,通过艰苦的探索,麦克斯韦总结并补足了关于电磁场的基本方程。他的“麦克斯韦方程组”实际上起着电磁场的运动方程的作用,而另一些关系式则有的表述了守恒定律,有的起了电磁场“物态方程”(D=εE,等等)的作用。特别是他在表述方程组时天才地引入了关于“位移电流”的概念和规律,这就不但使方程组达到了一定的自足性,且而为预见电磁波的存在准备了条件。

第三,电磁波的存在是麦克斯韦方程组的逻辑结论。至于把光也看成一种电磁波,那却是麦克斯韦的一种十分难能可贵的天才创见。人们说,麦克斯韦关于光的电磁本性的学说,把电磁学和光学统一了起来,完成了人类对自然认识的一次伟大综合。如果只考虑光的传播规律(而不考虑其发射和吸收等等),这种说法肯定是有道理的。

第四,没有麦克斯韦的电磁学,现代的电工学是不可想象的。特别说来,电磁波预言的实验证实,意味着无线电通信、自动控制、远距控制等领域急剧发展的开始。这些技术已经深刻地影响了人类社会。因此,我们说没有麦克斯韦电磁学就没有现代文明,绝不是夸大其词的。

第五,在表述电磁学规律时,麦克斯韦使用了“四元数”理论这种数学工具。这种理论,后来形成了矢量运算和矢量分析学的前身。这也是麦克斯韦工作的一种“副产品”。一门自然科学的兴起或臻于完善,唤起或刺激了一个或几个数学分支的诞生或蓬勃发展,这在科学史上也是不乏例证的。牛顿和“流数”理论(微分学)、麦克斯韦和“四元数”理论、海森伯和矩阵理论以及近代场论和拓扑学,都是特别典型的例子。

到了19世纪末期,电磁学中的混乱状态彻底结束了,麦克斯韦理论已经取得了无可争议的胜利和统治地位。这标志着经典物理学体系的一次重要重构,而20世纪的几次重大科学革命,正是在这样的背景和基础上酝酿起来的。

美国的著名理论物理学家费恩曼(R. Feynman)在他的《物理学讲义》中写道:

“从人类历史的一种长久观点来看——例如从自今以后一万年间的观点来看,几乎毫无疑问的是,19世纪中最重要的事件将被判定为麦克斯韦发现电动力学定律,而在与同一十年中这一重要科学事件相比来看,美国的内战(指南北战争)就将褪色而成为只有地区性的意义了。”

我们何妨三复斯言!

文 献

原始文献:

[1] J. C. Maxwell, The scientific papers of James Clerk Maxwell, (edited by W. D. Niven), Cambridge, 1890.

[2] J. C. Maxwell, Treatise on electricity and magnetism, Oxford, 1873; 3rd edition by J. J. Thomson, 1891.

[3] J. C. Maxwell, Theory of heat, Oxford, 1871, 11th edition by Rayleigh, 1894.

[4] J. C. Maxwell, Matter and motion, London, 1877.

[5] J. C. Maxwell, Elementay treatise on electricity, Oxford, 1881.

研究文献:

[6] L. Campbell and W. Garnett, The hife of James Maxwell, London, 1882.

[7] James Clerk Maxwell: A commeration volume, Cambridge, 1931.

[8] C. W. F. Everitt, James Clerk Maxwell, Charles Scribner's Sons, 1975.

[9] John Hendry, James Clerk Maxwell and the theory of the electromagnetic field, Adam Milger Ltd., 1986.

[10] R. A. R. Tricker, The contribution of Faraday and Maxwell to electrical science, Pergaman Press, 1966.

[11] E. T. Whittaker, A history of the theory of aether and electricity, London, 1951.