译后记

· Postscript of Chinese Version ·

爱因斯坦说过:“至今还没有可能用一个同样无所不包的统一概念,来代替牛顿的关于宇宙的统一概念。而要是没有牛顿的明晰的体系,我们到现在为止所取得的收获就会成为不可能。”

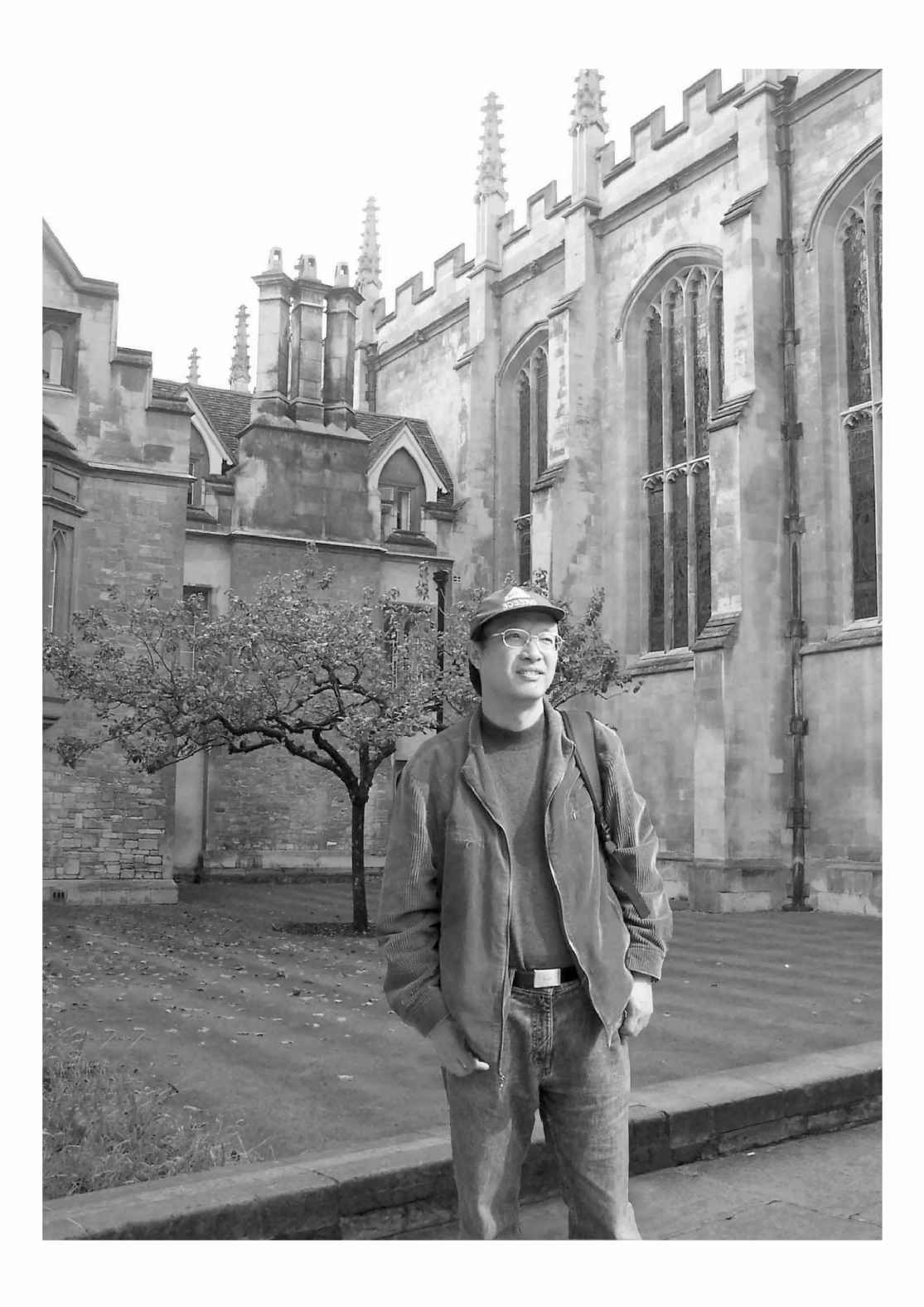

中共中央党校教授王克迪博士(2005年摄于剑桥大学三一学院苹果树前)

无论从科学史还是整个人类文明史来看,牛顿的《自然哲学之数学原理》(以下简称《原理》)都是一部划时代的巨著。在科学的历史上,《原理》是经典力学的第一部经典著作,也是人类掌握的第一个完整的科学的宇宙论和科学理论体系,其影响所及遍布经典自然科学的所有领域,在其后的300年时间里一再取得丰硕成果。就人类文明史而言,《原理》的发表,表明人类文明发展到系统全面地认识自然进而有可能利用自然和改造自然的阶段,其影响所及,在英国本土成就了工业革命,而在法国则诱发了启蒙运动和大革命,在社会生产力和基本社会制度两方面都有直接而丰富的成果。迄今为止,还没有第二个重要的科学或其他学术理论取得如此之大的成就和影响。

从科学研究内部来看,《原理》示范了一种现代科学理论体系的样板,包括理论体系结构、研究方法和研究态度、如何处理人与自然的关系等多个方面的内容。在科学的社会史方面,《原理》出版前后的社会环境和学术背景对于日后的科学建制化发展和现代国家制定学术政策和科技政策都有借鉴意义。此外,《原理》及其作者与同时代著名人物的互动关系也是科学史研究和其他学术史研究中经久不息的话题。

《原理》达到的理论高度是前所未有的,其后也不多见。爱因斯坦说过:“至今还没有可能用一个同样无所不包的统一概念,来代替牛顿的关于宇宙的统一概念。而要是没有牛顿的明晰的体系,我们到现在为止所取得的收获就会成为不可能。”实际上,牛顿在《原理》中讨论的问题及其处理问题的方法,至今仍是大学数理专业中教授的内容,而其他专业的学生学到的关于物理学、数学和天文学的知识,无论在深度和广度上都没有达到《原理》的高度。

凡此种种,决定了《原理》的永恒价值。

牛顿生前《原理》总共发表了三个版本,第一版发表于1687年,第二版发表于1713年,第三版发表于1726年,全部由拉丁文写就。牛顿死于1727年。《原理》的第一个英文译本由第三版翻译而来,出版于1729年。在1802年,又出现了根据《原理》第一版翻译的英文译本。

1729年的英译本《原理》译者是莫特(Andrew Motte)。1930年,美国学者、科学史家卡约里(Florian Cajori)在莫特的英译本基础上用现代英文校订出版,成为20世纪里读者群最大的《原理》标准版本。60年代初,美国科学史家科恩(I.B.Cohen)和法国科学史家科瓦雷(Alexander Koyré)合作,根据《原理》第一版的英译本(译者Robert Thorp)也推出了《原理》的现代英文版。

我国清末学者李善兰曾经翻译《原理》,但未能完成。1931年,著名学者、翻译家郑太朴根据《原理》第二版的德文译本(译者J.Ph.Wolfer)译出中文本《自然哲学之数学原理》,由商务印书馆收入《汉译世界名著》丛书出版。

《原理》的第二个中文版本由我于1990、1991两年译出,纳入《自然哲学之数学原理·宇宙体系》一书,于1992年由武汉出版社出版。

《原理》的修订本由陕西人民出版社和武汉出版社于2001年联合推出。修订本改正了目前发现的前一译本中的错误讹误,删去牛顿写的通俗本第三编“宇宙体系”和卡约里写的附录,定名为《自然哲学之数学原理》。为了尽可能保留《原理》的本来面目和历史价值,修订本恢复了牛顿的亲密合作者哈雷为《原理》所作的全部插图。

修订本为书中各部分加写了“导读”。这是一件令人深感惶恐的工作。一般而言,凡是受过现代数学和物理训练的读者,读懂牛顿的《原理》应当是没有问题的,不需要导读;但是我同意,对于中等阅读能力的读者,适当的引导和解释是必要的。导读意在点明牛顿写作的重点、有关背景,让读者尽可能全面地了解牛顿。文中反映的是我本人对牛顿及《原理》的认识,疏漏偏颇在所难免,希望没有误导读者。

此项工作付梓前不久,惊悉钱临照院士逝世,我深感悲痛。钱老是我进入牛顿译介工作的引路人,他的恩德我将永志不忘。

此次北京大学出版社再次将《原理》收入“北京大学通识教育经典名著阅读计划书目”之《科学素养文库·科学元典丛书》,令人倍感兴奋。

付梓前有机会再次对译稿作进一步订正,并附上在英伦拜谒牛顿故地所摄照片数帧,甚感欣慰。

王克迪

2005年9月30日