- 第十讲 言语和思维"> 第十讲 言语和思维

- 什么是语言?

- 早期的声音

- 词语组织的开始"> 词语组织的开始

- 语言的进一步发展

- 单词替代物体和情境

- 替代物体的词语的身体组织

- 我们词语组织的最后阶段(动觉)

- “记忆”或言语习惯的保持"> “记忆”或言语习惯的保持

- 什么是思维?

- 行为主义者的思维观

- 对行为主义者观点的一些有利证据

- 我们什么时候思考和如何思考

- 活动有否意义?"> 活动有否意义?

第十讲 言语和思维

如果予以正确地理解,便能有助于打破这样的

虚构:存在着诸如“心理”生活那样的东西

在本次讲座里,我们开始涉足一个习得性行为的领域。在这个领域,动物不能进入,更不用说与人竞争了。这就是关于“语言习惯”(language habits)的领域——当关闭嘴巴后内隐地运作时,我们称之为“思维”(thinking)。

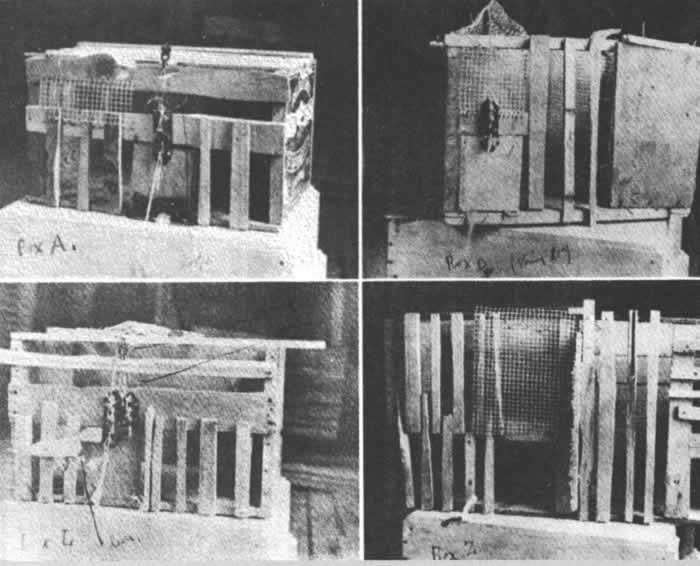

图为桑代克用于研究的4个“迷箱”。华生拒绝接受桑代克的“效果律”。

引言: 在上次讲座中,我提出了这样一个事实:虽然人类在出生时几乎比其他任何哺乳动物更无助,但其通过获得的动作习惯(manual habits)很快超过了任何动物。他从来没有学会怎样跑得飞快,以便在与灵犸或鹿的赛跑中获胜;他也从来没有学会在与马或大象的纯力量比赛中获胜,但是他把它们都制服了。他所以能做到这一点,是因为他学会了怎样构造和应用“动作的装置”(manual devices)。首先,他学会了使用木棍;然后,他学会了发射石头——学会了用弹弓,这样他可以用更大的力来扔石头。再后来,他制造了尖锐的石器。接着,他制作和应用弓箭,借助弓箭,他可以战胜最敏捷的动物。往后,他学会了怎样取火,学会了怎样制造青铜和铁质的刀子,而后是弯弓,最后是火器。

然而,尽管人类的操作技术如此高超,但并非是动作灵巧性的唯一获得者。大象可以被训练来装卸载重卡车上的木料;即便是较低级的猴子,也可以被训练去熟练地操作门闩、拖拉细绳等类似的事情。黑猩猩学会高兴地骑着自行车,在排成一长行的十几个瓶子之间穿梭,不会碰倒一个瓶子;它能学会取下瓶塞,从一个瓶子里喝水,吸烟,点烟,锁上门或打开门,还可以学会好几百种的其他事情。当它站着,头戴着帽子,嘴里叼着烟斗,操作着大量物体时,特别像一幅爱尔兰砖瓦搬运工的漫画。

在本次讲座里,我们开始涉足一个习得性行为的领域。在这个领域,动物不能进入,更不用说与人竞争了。这就是关于“语言习惯”(language habits)的领域——当关闭嘴巴后内隐地运作时,我们称之为“思维”(thinking)。 [1]

什么是语言?

语言,不论其复杂性如何,正像我们通常理解的那样,开始是一种非常简单的行为。实际上语言是一种动作习惯。在亚当的智慧果(Adam’s apple)那个层次,我们的咽喉里有一个简单的小型器官,称为“喉”(larynx)或者“音盒”(voice box)。它是一个主要由软骨构成的管道,穿过这个管道伸展着两片结构非常单一的膜(膜状的声门),在它的边缘形成了声带(vocal cords)。我们不是用手来操纵这些相当原始的器官,而是当我们把空气从胃中排出时,通过与它相连的肌肉来操纵它。当我们考虑它的构造时,努力去想象那些夹在我们嘴唇之间,使空气通过的简单的芦笛。我们拉紧声带,改变声带之间空隙的宽度,如同我们转动弦轴来为小提琴的弦调音。来自肺部的空气通过声带之间的空隙排出,导致声带振动,发出声音,我们称之为嗓音。但是,当我们发出这个声响时,另有几组肌肉在活动:一组改变了咽喉的形状,一组改变了舌头的位置,一组改变了牙齿的位置,一组改变了嘴唇的位置。位于喉部上方的口腔和位于喉部下方的胸腔不断地改变大小和形状,结果导致音量、音的特征(音色)和音高的变化。当婴儿第一次啼哭时,所有这些器官就进行反应,开始工作。当婴儿发出非习得的(unlearned)声音如“爸”或“妈”时,这些器官又开始工作了。

这一图景和我们在研究手与手指的运动时所看到的图景没有很大区别,不是吗?

早期的声音

从上次讲座中你们也许还记得,为了开始建立操作习惯,我们不得不从某些东西开始,即从手指、手、脚趾等的非习得运动开始。在语言方面,我们从一些类似的事情着手,即从婴儿在出生时和出生后所发出的非习得的声音着手。婴儿约从第一个月开始出现的声音,一般从“啊”、“呜”、“哪”、“哇”、“哦”,到后来的“啦”、“啊”、“啊咕”、“妈”、“爸”。布兰顿(Blan-ton)女士在一个育有25个满月婴儿的育婴室里得出经验:“在育婴室里,婴儿的兴趣是模仿不同动物的叫声。鹌鹑的啼鸣、山羊的叫声、小猪的哀鸣、野猫的尖啸,每一个都模仿得很像。”

词语组织的开始

在研究动作活动时,我们发现婴儿伸手抓物的习惯开始于大约第120天;到第150天,经过特殊的训练后,这种习惯可以得到充分发展。第一次真正的发声习惯则始于更晚时期,并发展较慢。在某些孩子中,我们发现甚至到了18个月还未形成任何常规类型的言语习惯。然而,在有些孩子中,到了1周岁结束时,便可发现相当多的言语习惯。

我和我的妻子尝试在一个十分幼小的婴儿身上形成简单的言语习惯。我们对B开展了实验;我们已经开始处理这个婴儿(B)的妒忌行为。他出生于1921年11月21日。到5个月结束时,他已经显示出其他每个同龄婴儿的全部技能。咕咕地发声,并发出“ah goo”以及“a”和“ah”的变音。从1922年5月12日开始,我们将这个音和奶瓶联系起来(该婴儿从第2个月结束时起用奶瓶喂养)。我们的方法如下:我们将奶瓶给婴儿并让他吮吸一会儿,然后我们将奶瓶拿出并在他面前捏着。他开始踢啊,蠕动啊,并伸手抓奶瓶。于是我们便大声地给以“da”音的刺激。我们每每重复一次,该过程连续3个星期。当他呜咽和哀鸣时,我们总把奶瓶给他。1922年6月5日,当我们发出刺激词(“da”)并在他面前捏着奶瓶时,他发出了“dada”的词音。于是,我们立即把奶瓶给他。在那种场合下,这一过程成功地重复进行了3次——每次我们都发出刺激词的声音。然后,我们连续5次拿走奶瓶,而在没有给他刺激词的情况下他却说了“dada”,以求得到奶瓶。在其中一次实验中,他连续不断地说“dada”,“dada”,“dada”,有好几次,而实际上我们并未发出刺激词的声音。在以后几星期中,引发这种反应就像引发其他任何身体反射作用一样容易。言语反应差不多专门局限于这种刺激。在有些场合中,当把他的玩具兔展示在他面前时,他也说了“dada”,但把其他东西出示在他面前时,他却没有发生这种情况。

我们十分有趣地注意到1922年6月23日从他嘴里发出了其他类型的声音,例如“boo-boo”和“bla-bla”以及“goo-goo”(新出现的未学过的声音)。在这种场合,他无法恢复“dada”的发音。他会勇敢地急切发出一连串其他的声音,但从未有一次发出“dada”的声音。可是到了第2天,他却 毫无困难地发出了“dada”的声音。在7月1日,尽管没有给他任何刺激词,“dada”的声音却突然变成“dad-en”,原来的“dada”偶尔出现。要是我们一开始便打破这个婴儿的严格的哺乳习惯,而且观察他自己发出“dada”声音的言语场合,并立即给他奶瓶,那么他的这种习惯便会更早和更快地形成,我认为这是相当可能的。至于当我们开始用奶瓶喂他的时候大声发出刺激词“dada”,在这一最佳场合引出反应是否效果颇微,我认为是可以争论的。换言之,我怀疑在婴儿的早期阶段是否会有任何言语模仿。当然,后来这种所谓的言语模仿确实出现了,不过大多数情况更可能是我们模仿孩子而不是孩子模仿我们。一旦这些声音的反应形成了条件反射,那么整个语言便可看做是“模仿的”,因为在社交方面,个人的口头言语是在另一个人身上引发同样的或另一种言语反应的刺激物。

于是,在6. 5个月结束时,我们粗略地建立了和伸手抓物习惯相应的一种有条件的发声反应,到第150天结束时,这种反应已经达到相当完善的地步。

语言的进一步发展

在条件反射的言词反应部分建立以后,短语和句子习惯开始形成。可是单词的条件反射自然并不停顿,因此各种各样的单词、短语和句子习惯同时得到发展。

当B已经掌握52个单词时 [2] ,我们刚考虑过他的单词条件反射的形式,我们注意到首次出现两个单词相连接的现象。该现象发生在1923年8月13日,B的年龄是1岁7个月25天。在此日期的前一个月,我们曾经安排了两个单词相连的言语型式,例如“喂,妈妈”,“喂,爸爸”,不过毫无结果。到了这一天,他母亲说:“对爸爸说再见。”她安排了这样一个模式:“再会da。”孩子(B)跟她重复地说,“bye”——然后犹豫,过了5秒钟发出这个词——“da”。这给他带来一阵爱抚、言语的称赞以及类似的东西。后来,在当天他以同样长度的时间间隔发了两个音,“bye-bow wow”。2天以后,到了8月15日,我们使他说“喂——妈妈”,“喂——露丝”,“ta-ta-露丝”,“ta-ta-妈妈”,(“ta-ta”的意思是“谢谢您”)。在每一种情形里,反应在被唤起之前,必须给出两个单词的刺激。第一次他也说:“blea-mama。”直到这一次,我们在没有给出2个单词刺激的情况下得到了2个单词的反应。8月24日这天,在没有从父母那里得到任何语言刺激的情况下,他把2个单词连起来了。例如,他指着父亲的鞋说:“鞋——爸”,指着母亲的鞋说:“鞋——妈”。接着,后来的4天,在没有建立任何模式的情况下,他不时地应用上述两个单词来反应,并且还有另外一些从未建立过的2个单词,比如:“tee-tee bow-wow”(狗撒尿),“bebe go-go”(当一个小邻居玩开车游戏时发出的声音),“mama toa”,“howdo shoes”,“haa mama”,“awri mama”。当把他放回他的房间,让他睡觉或午睡时,他经常念叨这些词,在他的房间里一遍又一遍地大声把这些单词组合起来——这是我们以后看到的行为主义者的思维理论中具有相当重要性的一个观测实例。

从此以后,两词阶段(two-word stage)的发展迅速产生。像通常成人的社交方式那样用句子进行交谈,这种三词阶段出现的比较慢。然而,在这些阶段里,没有新的情况显露出来。

尽管没有做任何事情来强化语言,但这个孩子在3岁时有了对语言的显著的运用能力。在1岁的时候,他只能说12个单词,这是1岁婴儿能说的平均数目。在18个月的时候,掌握52个单词的B儿童明显落后于一般水平,这是一个小孩不断被保育员从头到脚侍候时经常发生的情况——在这种情况下,一个法国妇女使用的英语单词的数目几乎不比小孩用的多。我提及这些事实是为了说明这样的论点:许多因素影响着单词、词组和句子习惯的形成速度。

单词替代物体和情境

你们可以从1个和2个单词习惯的形成例子中看出,这个过程完全类 似于简单的条件运动反射(conditioned motor reflexes)的建立,比如在听觉或视觉刺激下手的收缩。我们可以再次应用我们熟悉的老公式

无条件的或非习得的刺激对咽喉、胸腔和口唇等的肌肉和腺体组织会产生某种变化(当然,这些部位的变化也会依次被来自胃或外在环境等的刺激所引发)。非习得的反应是我们叫“爸爸”时的声带发音——换句话说,如同在手工操作的行为中一样,我们最初建立的反应是非习得的和无条件的反应。“我们注视着机会,并建立反应。”由于我们对引起非习得的声音反应的基本刺激知之甚少,所以,早期阶段的单词条件反射是相当轻率的。实际上,我们对引起动物非习得反应的刺激比对引起婴儿非习得反应的刺激知道得更多。我知道怎样在青蛙身体的某个部位上进行摩擦便能使它呱呱直叫;我能让一条狗狂吠,或者使猴子发出一定的声音。但是,我不知道“打开婴儿身上的哪个开关”(不管它是在身体内部还是在身体外部),能使婴儿说出“da”,“glub”,“boo-boo”或“aw”。如果我能做到这一点,我就可以在早期以非常快的速度用单词、词组和句子建立那种反应。对于年幼的儿童来说,我们只能注意与某个常规性的单词最接近的声音,试图把它与成人中唤起那个单词的物体联系起来(使它代替那个物体)。换句话说,即使在这么小的年龄,我们已经开始设法把他带人与他的群体一致的语言世界里。有时,我们不得不通过音节来引起儿童对音节的条件反射,以便获得一个完整的单词,也就是说,在一个长单词中可能会有一打各自独立的条件反应。于是,一个长单词与我在上次关于迷宫学习的讲座中为你们勾画的图景一致。但是,即使是这样,我相信,在婴儿发出的非习得的声音中,我们有各种反应的单位,当这些单位在后来被联结起来时(通过条件反射),就是我们字典中的词。因此,出色的、雄辩的、流畅的演说家在他的充满热情的讲话中发出的所有声音,只不过是他的非习得的婴儿声音被婴儿期、儿童期和青少年期耐心的条件反射而联结起来的结果。

在言语习惯的形成过程中,有一件事看起来十分明显,那就是第二级 的、第三级的和继后成序的条件反射以非常快的速度形成。显然,对3岁的儿童来说,“妈妈”这个单词是这样被唤起的:①通过看到他的妈妈;②通过妈妈的照片;③通过妈妈的声音;④通过妈妈的脚步声;⑤通过看到印刷体的英语单词“妈妈”;⑥通过看到手写体的英语单词“妈妈”;⑦通过看到印刷体的法国单词mere;⑧通过看到手写体的法国单词mere,以及通过其他诸种刺激,比如妈妈的帽子、妈妈的衣服、妈妈的鞋子等视觉刺激。当这些替代的刺激被建立起来时,对“妈妈”的反应本身就变得复杂化了。有时,他尽其所能大声尖叫,有时他用平常交谈的语气说话,有时用哀声的腔调,有时哑着嗓子,有时温柔地表达,有时刺耳地表达。若为他的模仿提供言语榜样,他就能用各种不同的方式说“妈妈”。这就意味着“妈妈”的反应由一打甚至可能是几百个肌肉活动所组成。

换句话说,沿着我们自己的言语足迹来抚养孩子,就像我们在词语本身(英语、法语、德语等)和它们的发音与变音上形成条件反射一样,我们在言语上使他们形成条件反射。我们可以通过一个孩子说“贮藏”或“门”,通过几个词组,比如“你们大家”,“我可以带你回家”,通过他在讲话时带有某种温柔和缓慢的语调,来认准他是一个南方孩子。我们通过一个孩子说单词“水”的方式,来认准他是一个芝加哥小孩。我们可以通过一个孩子定音较高的尖叫和他所用的语言方式,来认准他是一个纽约的《东方》报童。我们不仅学习我们父母的语言,还同时习得了他们的语言习惯。存在于北方和南方、东方和西方、拉丁人或东方人与黑人或撒克逊人之间的这些差异,不是由于咽喉结构上的不同或基本的非习得的婴儿期反应单位的类型和数目不同。南北战争后,那是一个只带一只旅行袋便可去南方投机谋利的时代,许多北方的母亲和父亲迁往南方,他们的孩子学着说南方话而不是新英格兰英语。当然,法国父母的孩子被带到这个国家,由讲英语的人抚养时,他们能习得非常好的英语。

一个40岁的铁匠不可能学会足尖舞,鉴于同样的原因,如果我们在晚年开始学习一种外国语,要想不带任何方言地学会说那种语言是困难的。反应的习惯类型剥夺了机体的肌肉灵活性——它们趋向于使身体的实际结构定形(shape)。一个总是垂头丧气、耷拉着脸上肌肉的人,趋向于呈现我们描绘为忧郁、丧气、扫兴的面部表情。在这一点上,另一个重要的因素也进入了。在青春期,喉开始发生结构性的变化。它实际上变得很不灵活,由于定形,不大有可能发出新的声音。

于是,随着儿童的成长,他对外部环境的每个物体和情境都建立了一 个条件化的词语反应。由父母、老师和社会团体中其他成员组成的社会安排了这一点。但是,乍一看奇怪的是,他对其内部环境中的许多物体(内脏本身的变化)不必作出条件化的词语,因为父母和社会团体的其他成员对它们没有任何词语。目前,即使在人类,内脏中发生的事大多是非言语化的(unverbalized)。这种情况可以用来解释所谓“无意识”的意义,我将在下次讲座中提出。

替代物体的词语的身体组织

在外界环境中,每一个物体和情境都被命名这一事实具有深远的重要性。词语不仅能够唤起其他的单词、词组和句子,而且当人类适当地被组织起来时,它们能够唤起人类所有的操作行为。言词唤起反应的功能正如言词替代物体一样。迪安・斯威夫特(Dean Swift)在扮演一个不能或不愿说话的角色时,不是挎着一只盛满常用物品的包,从包中取出实际物品来代替要说的内容,借此影响他人的行动吗?如果我们不具有这种在物体和言词之间的“同义反应”(equivalence for reaction),今天的世界就该是这个样子了:当你在自己的家中恰巧雇用了一个罗马尼亚女佣、一个德国厨师和一个法国管家,而你自己仅能说英语的时候,除非我们具有这种“同义反应”,否则你就会在某些程度上处于无助的状态。

考虑一下,在节约时间方面,在加强团体的协作能力,以便具有对团体的所有成员都共同的替代物体的言词方面,它将意味着什么。

从理论上说,一旦人类本身具有了对世界上每个物体的一种言语替代,那么,他便可以通过这种组织工具来装载他周围的世界。当他独处于一室时,或当他在黑暗中卧床休息时,他能操纵这个语言世界。我们的许多发现大多来自这样一种操作能力,即对没有真正呈现在我们感官面前的物体进行操作的能力。我们要警惕那种过去经常犯的关于“记忆”的错误——据说,“记忆”聚集在心灵之中,就像众所周知的玩具匣里的小人,即使在没有刺激的情况下也准备着往外跳。在我们的咽喉、胸腔等的肌肉和腺体组织里(当然包括肌肉和神经系统里的感觉器官),我们把周围世界当做实际的身体组织而携带着。不论什么时候,只要给出适当的刺 激,那个组织便会随时准备着发生作用。这种适当的刺激是什么?

我们词语组织的最后阶段(动觉)

现在,你们已经很清楚,言词习惯是像手的操作习惯一样被建立起来的。你们可以回忆一下我曾经向你们提及过,一旦一系列反应(手的操作习惯)围绕着一系列物体组织起来,我们便可以在一系列原始的物体没有出现的情况下进行整个系列的反应。换句话说,当你第一次在钢琴上用一个手指学习乐谱,一个音一个音地弹奏“杨基歌”(Yankee Doodle)的曲调时,你首先看一下乐谱,看到音符G,然后你按下琴键弹奏它;接着你看到音符A,于是就弹奏A;再后来,看到音符B,于是就弹奏B,等等。你所面对的音符是一系列视觉刺激,你的反应按照这个系列组织起来。但是,当你练习了一段时间以后,即使有人把乐谱拿走了,你照样能继续正确弹奏。你甚至可以在晚上当有人请你弹奏钢琴时(在这种情况下,一个朋友说出的话成了这个过程开始的最初刺激),便会毫不犹豫地在钢琴上弹奏出乐曲。你知道怎样解释这个现象——你知道你作出的第一个肌肉反应——在开始弹奏乐曲时,你弹奏的第一个键,替代了第二个音符的视觉刺激。现在,肌肉刺激(动觉的“Kinaesthetic”)替代了视觉刺激,整个过程像以前一样顺利进行。所有这些,我都在前几次的讲座中提出,以至于到现在为止,这种解释成了一个固定的习惯!

同样的事情发生在言语行为方面。假定你从你的小人书中读到(你的妈妈常常作出听众的样子)“现在一我一躺下一睡觉”。看到“现在”,作出说“现在”的反应(反应1),看到“我”,作出说“我”的反应(反应2),整个系列如此进行下去。不久,仅仅说“现在”一词就成了说“我”等等的运动(动觉)刺激。 [3] 它解释了我们为什么能够脱离刺激的世界,流利地交谈所见所闻或发生在以往岁月中的事件。来自旁观者的言语,来自朋友的提问,甚至来自你所面临的所见所闻,都有可能触发这一旧的言语组织。但是,你说这是“记忆”。

“记忆”或言语习惯的保持

一般人所表现的记忆,就其通常的含义而言,如同下面发生的情况:一个多年未见面的老朋友来看望他。他看到这个朋友的时候,吃惊地喊道:“我是不是在做梦!西雅图的艾迪生・史密斯!自从芝加哥的世界博览会之后,我一直没有看见你。你还记得我们过去常常在古老的温德麦尔旅馆举行愉快的聚会吗?你还记得博览会中的娱乐场吗?你还记得……”这个过程的心理学解释是如此简单,以至于讨论它似乎是对你们智力的一种嘲弄。然而,在对行为主义者的友好批评中,有许多批评曾谈到行为主义不能充分地解释记忆。让我们看一下这是否符合事实。

当这个人最初结识史密斯先生的时候,他不仅看到了他,同时也获悉了他的名字。也许,他在1周或2周以后又看到了他,并听到了一番相同的介绍。再下一次,当他见到史密斯先生的时候,又听到了他的名字。不久,这两个人成了朋友,几乎每天见面,变得非常熟识——也就是说,对彼此之间的关系,对相同或相似的情境形成了言语的和操作的习惯。换句话说,这个人经过完全的组织,用许多习惯方式对艾迪生・史密斯先生作出反应。最后,只需看到史密斯先生,即使几个月不见面,也同样会唤起他原有的言语习惯,而且还伴有许多其他类型的身体和内脏的反应。 [4]

现在,当史密斯先生进入房间时,这个人会冲向他,显出“记忆”的各种迹象。但是,当史密斯先生来到他面前时,他可能吞吞吐吐说不出他的名字。如果是这样的话,他可能不得不回到老一套的借口上去:“你的面相我很熟悉,但是我一时想不起你的名字。”于是,这里发生的情况是,原有的操作和内脏组织还存在(握手、表示欢迎、拍肩,等等),但是言语组织即使没有完全消失也是部分消失了。言语刺激(说出姓名)的明显重复将会重新建立起完整的原有习惯。

但是,史密斯先生可能在别处待的时间太长,或者我们起始与他相识(练习时期)很浅,以至于在相隔十年后再见面时,整个组织可能已经消失了,包括操作的、内脏的和言语的(所有这三种组织对一个完整的反应来说是必要的)。在你的术语系列中,你将会完全“忘记”艾迪生・史密斯先生。

在我们的生活中,我们每天都按这种方式被我们遇见的人,我们读过的书,发生在我们身上的事件组织着。有时组织是偶然的和临时的,有时它由老师灌输给我们,例如乘法口诀表、历史事实、诗的结构等类似的事情。在学习中,有时组织主要是操作方面的(我们在上次讲座中已经学习过这个问题),有时组织主要是言语的(比如乘法口诀表),有时组织主要是内脏的;通常,它是所有这三种组织的结合。只要刺激每天出现(或经常出现),这个组织就会不断地复习和加强;但是,当刺激被长时间移走后(没有练习的时期),这个组织就崩溃了(保留不完整)。消失之后,当刺激再度出现时,涉及原有操作习惯的反应就与名字(喉的习惯)、微笑、笑声等等(内脏习惯)一起出现了,这个反应是完整的——“记忆”是完整的。这个整体组织的任何一部分有可能全部或部分地消失。当詹姆斯说一种热情的感受和紧紧围绕真实记忆的亲密行为时,从行为主义的角度来看,他的意思是指,如同喉的组织和操作的组织得以保持一样,存在着内脏组织的保持。

于是,对于“记忆”,我们仅仅意指这样的事实:当一个刺激消失之后我们再度碰到它时,我们从事了原有的习惯性的事情(说原先说过的话,表现原有的内脏——情绪——行为),也即从事那些当该刺激第一次呈现在我们面前时我们学着做的事情。

如果我有时间,我们有耐心,我将带你们走遍言语学习和“遗忘”的所有领域,向你们说明这两者是怎样联系的。我将与你们一起探讨练习分布(distribution of practice)的效应,对“记忆”功能的效率进行实验,以及研究记忆功能练习中的所谓“疲劳”现象(或几乎没有疲劳)。 [5] 在心理学领域有几千个实验。该领域的有些实验是非常有趣的;但是,真正有价值的却很少。我已经把行为主义的主要观点详细地给你们作了讲解,目的是使你们能够明智地阅读这些实验,不至于迷失方向,陷入与之相伴随的内省报告(introspective reports)中。

需要进一步提及的是,当学习一系列单词或无意义音节(nonsense syllables)时,实际上消退在一开始是非常快的。这与我曾提及的关于手的操作学习情况形成鲜明的对照。但是,在最初的快速消退之后,消退便缓慢多了。

什么是思维?

你们可能赞同我上面所说的一切。你们甚至会疑惑:为什么我要花费那么多的时间来谈论对每一个人都是显而易见的事呢?我之所以这样做,目的是想为你们提供一个背景来消除对思维本质的任何误解。

在试图理解我现在就要提出的思维理论之前,难道你不想查阅你现在正在学习的任何一本心理学教科书或其中有关思维的章节吗?难道你不想去消化哲学家在这种十分重要的机能上为我们提供的一些精神食粮吗?我曾经设法去理解它,但我最终不得不放弃了它。我相信你也会放弃。但是,在你读完他们的解释之前,不要为他的描述中的缺点而与行为主义者争吵。他自己的理论是很简单的。有关该理论的唯一困难在于你以前的组织。你一听到它,就开始拒斥它,表现出消极的反应。你在妈妈的膝边和在心理学实验室里,你曾经被训练着说,思维是独特的非肉体的东西,它无法触摸,非常短暂,属于一种特殊的心理现象。对行为主义者来说,这种阻力来自于心理学家不愿意放弃传授给他们的心理学宗教。于是,存在一种强烈的倾向,把一个神秘的事物与你看不到的事物联系起来。随着新的科学事实的发现,不能被观察到的现象越来越少,因此视民间传说为真的事情也越来越少。行为主义者提出了关于思维的一个自然科学理论,使得思维仅仅像打乒乓球一样简单:它不过是生物过程的一部分。

行为主义者的思维观

行为主义者提出了这样的观点,到目前为止心理学家所谓的思维,简 而言之,不过是同我们自己交谈。这个观点的证据大部分是假设的,但它是一个根据自然科学来解释思维的先进理论。这里,我希望证实在发展这种观点的过程中,我从不认为喉的运动(laryngeal movements)在思维中起着决定性的作用。我承认,在我以往的描述中,为了得到教育上的便利,我曾经用过这样的阐释方法来表达自己的观点。我们具有大量的证据可以表明,在切除喉之后,完全不会影响一个人的思维能力。喉的切除也许会破坏清晰地发音,但它不会破坏低语(whispered speech)。低语(而不是清楚地发音)有赖于脸颊、舌头、咽喉和胸部的肌肉反应——确切地说,是在使用喉的过程中建立起来的组织。但是,它们在喉被切除之后仍然易于发生作用。凡是研究过我的不同描述的人们都知道,我试图处处强调咽喉和胸腔里的肌系的巨大复杂性。我们声称组成喉的大量软骨负责思维(内部言语),就像说构成肘关节的骨头和软骨形成了打乒乓球所需的主要器官。

我的理论认为,在外显的言语中习得的肌肉习惯对内隐的或内部的言语(思维)负责。它还认为,存在着几百个肌肉组合,凭借它们,一个人可以出声或对自己说出几乎任何一个单词,语言组织是如此的丰富和灵活,我们外显的言语习惯是如此的变幻无穷。正如你已经知道的那样,一个优秀的模仿者能用几打不同的方式说出相同的词组,用男低音、男高音、女中音、女高音,用大声的或温柔的耳语,像一个英国的伦敦佬说话那样,像一个英语说得不连贯的法国人说话那样,像一个南方人说话那样,像一个小孩说话那样等等。于是,在我们说几乎每一个单词的过程中形成的习惯的数目和变化多得不计其数。从婴儿期开始,我们使用言语,其作用将一千倍于我们使用双手来表达的情形。从这种情况中生长出即使心理学家看来也难以把握的一种复杂的组织,而且,在我们外显的言语习惯形成以后,我们不断地同自己交谈(思维)。新的组合问世,新的复杂性出现,新的替代发生——比如,耸肩或身体任何其他部位的运动都成了替代一个单词的信号。不久,任何一种身体反应都有可能成为一个单词的替代。

一种可供选择的观点有时促进了这种理论。这种观点认为,在大脑中发生的所谓中枢过程如此微弱,以至于没有神经冲动通过运动神经传输到肌肉,因此在肌肉和腺体里面没有反应发生。甚至拉什利(Lashley)和他的学生,由于他们在神经系统上的浓厚兴趣,看来也坚持这种观点。 近来,阿格尼丝(Agnes M. Thorson) [6] 发现在内部言语过程中一般不出现舌头的运动。即使这种情况确实,也不会对目前的观点有任何压力。舌头上面具有非常敏锐的受纳器(receptors),是肌肉一侧翻卷食物的大块器官。在内部言语过程中,它确实起了一部分作用,但是这种作用可能像爵士乐短号手把手伸进号角调整声音时所起的作用一样。

对行为主义者观点的一些有利证据

(1)我们的证据的主要线索来自于对儿童行为的观察。正如我在前面指出的那样,当儿童独处的时候,他不停地说话。3岁时,他甚至出声地计划一天的事。当我把耳朵凑近育儿室门外的钥匙孔上时,这种事情经常被进一步证实。他出声地说出(我可以用文学术语而不是心理学术语吗?)他的祝愿,他的希望,他的惊恐,他的烦恼,他对他的保姆或者双亲的不满。不久,社会以保姆和父母的形式加以干涉。“不要出声说话——爸爸和妈妈从不自言自语。”于是,外显的言语减弱成低声细语,一个熟练的唇读者依旧能够读出儿童关于世界和他自己的想法。有些个体从来没有对社会作出这种让步。当独处的时候,他们大声地自言自语。更多的人,当独处的时候,甚至从来没有超过低声细语阶段。通过钥匙孔窥视那些没有高度社会化的人坐在那儿思考,就可以明白这一点。但是,在不时施加的社会压力影响下,绝大多数人都要进到第三个阶段。“不要对自己小声低语”和“你不能不动嘴唇阅读吗?”等类似的话语是经常可见的命令。嗣后,这个过程被迫在嘴后面发生。在这堵墙后面,你可以用你能够想到的最坏的名称来叫一个最大的恶霸,而不带一丝笑容。你能告诉一个惹人厌烦的女性她实际上是多么可怕,而随后又面带笑容,对她进行口头恭维。

(2)我曾经收集了相当多的证据,证明聋哑人在交谈时用手势代替言词,用他们在交谈和自己思维时使用的相同的手势反应。但是,即使在这里,社会都压制最小的运动,以至于外显反应的证据通常很难觅得。对W.I.托马斯博士(Dr. W.I. Thomas)来说,我得益于下述的观察:塞缪尔・格里德利・豪博士(Dr. Samuel Gridley Howe),柏林学院和曼彻斯特盲人收容所的负责人,他曾教聋、哑、瞎的劳拉・布里奇曼一种手势语言。他声称(在学院的一篇年度报告中):“即使在梦中,劳拉仍用手势语言以非常快的速度自言自语。”

要想得到对这个观点有利的大量证据可能是困难的。这些过程是微弱的,其他如吞咽、呼吸、循环等等过程总是在运作之中,它们可能使较微弱的内部言语活动变得模糊不清。但是,目前还没有其他站得住脚的先进理论——没有与已知的生理学事实相一致的其他观点。

这样就把建立在所有相反假设上的证据都否定了,比如,把意象主义者(imagists)和心理扩散主义者(psychological irradiationists)提出的假设否定了。自然,我们都对事实感兴趣。如果获得的事实证明目前的理论站不住脚,行为主义者将很乐意把它抛弃。但是,关于运动行为(motor activity)的整个心理学概念——伴随感觉刺激而产生的运动行为——将不得不同它一起被抛弃。

我们什么时候思考和如何思考

在试图回答“我们什么时候思考”这个问题之前,让我先向你提一个问题。你什么时候用你的手、腿、躯干等等来行动呢?你如实地回答:“当我想从一个不协调的情境中摆脱出来时,我便用手、腿和躯干来行动。”我在上次讲座中曾举过例子,当胃的收缩剧烈时,一个人便走到冰箱前吃东西,或者在窗户的漏孔上贴一张纸,以挡住外来的光线。我还想提另一个问题。什么时候我们用喉部的肌肉来外显地活动——换句话说,什么时候我们交谈和低语呢?回答是:当情境需要交谈和低语的任何时候一当用声音这一外显活动帮助我们脱离用其他方法不能脱离的情境时。例 如,当我站在讲台上讲课时,我需要言语;除非言语勤于表述,否则我就得不到我的50美金。我因破冰而掉进水里;除非我大声呼救,否则我不能脱离此境。再如,有人问我一个问题;文明要求我作出礼貌的回答。

所有这些看起来都相当清楚。现在,让我们回到我们最初的问题上来——我们什么时候思考?请记住,我们具有的思维是不出声的言谈。当我们不出声地运用我们的言语组织,从一个使我们不协调的情况中摆脱出来时,我们思考。在你面前,几乎每天都有上千个这种情境的例子。我将给你们一个相当戏剧性的例子。R的雇主一天对R说:“如果你结婚的话,我想你会成为这个组织中更稳定的一员。你乐意这样做吗?我想让你在离开这间屋子之前用这样或那样的方式给我一个回答,因为要么你结婚,要么是我把你解雇。”R不能出声地自言自语。他想说出关于他私生活的许多事。如果他这样做,他就可能被解雇!运动行为不能帮助他摆脱困境。他不得不想出解决的办法,想出之后他必须出声地说“好”或“不”——作出一系列无声反应中的最后外显反应。不是所有被无声语言反应碰到的情境都如此严重或富有戏剧性。你在日常生活中经常会被问这样的问题:“下星期四你能和我一起共进午餐吗?”“下星期你可能到芝加哥去旅行吗?”“你能借给我100美元吗?”,等等。

根据我们的思维理论,我想提出几个界定和主张。

“思维这一术语包含了所有各种无声进行的言语行为。”你们也许会说:“喂,仅仅在片刻之前你还告诉过我们,许多人是出声思考的人,更多的人甚至从来没有超过低语阶段。”按照思维的定义,这不是严格意义上的思维。在这些情况中,我们不得不说:他出声地说出他的言语问题,或者他出声地对自己低语。这并不意味着思维与出声对自己说话或低语的过程不同。但是,由于大多数人确实按照该术语的严格定义来思考,因此,为了说明我们知道的关于思维的所有事实(通过观察思维的最后结果而得出的那些事实),我们必须假定多少种显然不同的思维呢?我们所指的最后结果是个体最后外显地说出的话(结论),或者在思维的过程结束之后他所进行的运动行为。我们相信所有思维形式都能在下面的标题下提出:

(1)已经完全习惯化的言语的无声应用。例如,假定我问你这样一个问题:“What is the last word in the little prayer ’Now I Lay me down to sleep,?”如果这个问题以前未被问过,你仅仅自己去尝试一下,然后外显地反应出单词“take”。无论何种学习都不会涉及这类思维。你浏览原有的言语习惯,正如有造诣的乐师浏览一个熟悉的曲段,或一个儿童出声地 说出记得很熟的乘法口诀。“你只是内隐地练习你已经获得的一种言语功能。”

(2)在组织得很好的内隐言语过程被情境或刺激激发的地方(但是并没有好到或练习到无须学习或重新学习就能发生作用的地步),一种略微不同的思维发生了。我也可以用一个例子来说明。你们当中几乎没有一个人能够立即用心算算出333×33的结果,但是你们当中所有的人对心算是熟悉的。不要求新的过程或步骤,用若干低效的言语运动(言语的摸索),你们能得出正确的答案。进行这种运算的组织都存在,但是它有点儿迟钝。在顺利进行运算之前,不得不进行练习。对三位数与两位数相乘的问题,经过两周练习,将使你们马上给出正确回答。在这类思维中,我们具有的东西类似于在许多运动行为中具有的东西。几乎每个人都知道怎样洗牌和发牌。在一个较长的暑期结束时,我们已经对它非常内行。如果我们恰巧一年或两年没有玩桥牌,然后拿起来洗牌和发牌,这个动作便有点儿迟钝了。要想再次变得内行,必须练习几天。同理,在这类思维中,我们正在内隐地练习一种我们从来没有完全获得,或者获得的时间如此之早以至于在记忆中有些东西已经丢失了言语功能。

(3)还有另一种思维。历史上曾被称做建设性思维(constructive thinking)或计划等。它总是涉及与任何第一次尝试具有相同数量的学习。这里,情境是新的,或者对我们来说实际上是新的——也就是说,对我们而言可能是新的任何一种情境。在我为你们提供一个新的思维情境的例子之前,让我先为你们提供一个新的操作情境的例子。我用布条把你的眼睛蒙上,然后递给你一个机械玩具,它由3个连接在一起的环组成。问题是把这3个环分开。要想解决这个问题,用不着多少思维或“推理”,甚至用不着出声说话或喃喃自语。你应该竭尽全力把你以前所有的操作组织运用到眼前的问题上来。你可以用力拉环,用这样或那样的方法把它们翻转;最后在环的一个结合部,它们可能突然滑开了。这种情境与一个人的尝试相一致——当一个人第一次参与有规律的学习实验时,便会表现出这种尝试行为。

用类似的方法,我们经常被置于新的思维情境之中。我们必须遵循类似的步骤,从这些情境中摆脱出来。我刚才已经给过你们一个例子,那就是一个雇主要求他的雇员结婚。这里我给你们另外一例子。

你的朋友来到你面前,告诉你他正在开办一个新的企业。他请求你辞去你目前的理想职位,作为一个同等合伙人加入新的企业。他是一个 很负责的人;他拥有良好的金融背景;他有能力使他的建议具有吸引力。他劝说你,如果你加入他的企业,你将得到更大的收益。他向你描绘着你最终会自己成为老板的事实。他因事不得不马上离开,去拜访那些对这项冒险事业有兴趣的其他人。他请你1小时后给他打电话,给他一个回答。你会考虑吗?是的,你会。你会在地板上踱步,你会扯着自己的头发,你甚至会流汗,会吸烟。一步一步地执行这个过程:你的整个身体就像你在开山凿石一样忙——但是你的喉的机制决定着步速——它们是主要的。

让我再次强调一下。在此类思维中,最有趣的一点是这样一个事实:在这种新的思维情境被碰到之后或一旦解决,我们通常不必以同样的方式再次面对它们。“唯有在学习过程的第一次尝试中它才发生。”我们的许多操作情境也与此相像。假定我驾车出发到华盛顿去。我对小汽车的内部知道得不多。小车停下了——发生了故障。我修了又修,最后它能跑了。跑了50英里左右,又出现了故障。我再次遇到了该情境。在实际生活中,我们从一个情境转到另一个情境,但是每一个情境与所有其他情境都有点儿不同(除了这样一些情境,例如,我们获得像打字或其他技能活动的特定功能)。我们不能像在实验室里勾勒学习那样画出我们摆脱这些情境的曲线。我们的日常思维活动恰恰是以同样的方式进行的。复杂的言语情境通常不得不通过思维来解决。

行为主义者有否证明我刚才描述的复杂思维是按照内部言语来进行的?我发现,当我要求我的被试出声思维的时候,他们这样做了,并且使用言语(当然,也发生了其他一些辅助的身体运动)。他们用言语来进行反应的行为在心理学上非常类似于迷宫中老鼠的行为。我不能在这方面花费太长的时间。你们也许还记得,在上次讲座中我曾给你们讲过,一只老鼠从入口处慢慢地前行;在笔直的通道上它跑得很快;它在慌乱之中跑进死胡同,于是又折回到起点上,而不是继续朝着食物行进。现在,向你们的被试提一个问题。让他告诉你某个物体是用来干什么的(对被试来说,该物体必须是新的和陌生的,并且是复杂的),并请他出声地解决它。借此,你们可以看到他是否徘徊着进入每个可能的言语死胡同,迷失了方向;复又折回,请求你们让他重新开始,或者向他出示物体,或者再次告诉他你们打算告诉他的关于该物体的所有事情,直到他最后获得了解决的办法或者放弃了它(与老鼠放弃迷宫的困难,在迷宫里倒下睡觉一样)。

我相信,当你亲自试验之后,你将确信你有一个你的被试如何通过他的言语行为解决难题的真正阅历。如果你承认你拥有当他出声思维时思 维的整个阅历,那么为什么在他独自思考时要把思维搞得神秘化呢?

对此,你们可能反对,并且问道:被试又如何知道什么时候停止思维,什么时候已经解决了他的问题呢?你们可能争辩道,老鼠“知道”什么时候已经解决了它的问题,因为它得到了能使饥饿消退的食物。一个人又如何知道什么时候一个言语难题被解决了呢?回答是同样的简单。在我们的上次讲座中,为什么我们的个体在他遮住了光线后,不继续在板缝上贴纸张呢?因为这个时候,“作为刺激而使他运动的光线不再存在”。思维的情境正是如此;只要在这个处境中有因素(言语的)存在,它就会继续刺激个体作出进一步的内部言语,这个过程会继续下去。当他得到了一个“言语的结论”时,不再有促使思维的进一步刺激(相当于得到了食物)。但是,言语的结论,例如Q、E、D,单凭坐着(他可能累了或厌倦了),是不可能得到的。他只好去睡觉,第二天再解决——如果它还没有被解决的话。

“新的情境”是怎样产生的?经常引起的一个问题是:我们怎样获得像一首诗或一篇优美的散文这样的新的语言创作?“回答是通过巧妙地使用言语,修改它们,直到一个新的模式偶然出现,从而获得新的言语创作。”由于当我们开始思考时,从来不会两次处于相同的普遍的情境,因此言语的模式总是不同的。它们的成分都是旧的,也即出现的词语本身只是我们目前使用的词汇——所谓“新”仅仅在于安排不同而已。为什么不精通文学的你写不出一首诗或一篇散文?但是,你却能使用文艺工作者所用的一切单词。它不是你的职业,你不营造单词,你的词语使用能力是拙劣的;文艺工作者的词语使用能力是优秀的。在这种或那种情感的和实际的情境影响下,他运用词语,就像你使用打字盘上的键或一组统计数字,或者木头、黄铜和铅。这里,让我们再次列举操作行为也许有助于理解。你怎样假定帕图(Patou)做一件新的套裙?他有套裙做好之后看起来像什么样子的“脑中图像”吗?他没有,或者他不想浪费时间去勾勒图像;他将勾勒一个关于长袍的草图,或者告诉他的助手怎样去做。在开始他的创造性工作时,请记住,他关于套裙的组织是大量的。这一样式里的每种东西都随手可及,像过去所做的每件事情一样。他把模特儿叫进来,拿起一段丝绸,把它缠在她身上;他把丝绸拉向这里,拉向那里,使它在腰部或紧或松,或高或低,使裙子或短或长。他摆弄着布料,直到它呈现出一种女服的样子。“在摆弄停止之前,他不得不对这一新的创造作出反应。”没有一件东西与以前曾经做过的东西正巧一样。他的情绪反应被完成的产品以这样或那样的方式所唤起。他可能把它扯下,重新开始。另 一方面,他会微笑,说道:“十分完美!”在这种情况下,模特儿看看镜中的自己,笑着说:“谢谢,先生。”其他一些助手说:“太漂亮了!看哪,一个帕图式样产生了!”但是,假如一个好竞争的时装商人恰巧在场,帕图听到他用旁白的口气说:“非常好,但它不是有点儿像3年前他做过的那件吗?帕图是否开始变得有点儿迂腐了?他是否变得过于守旧以至于赶不上快速变化的时髦世界了?”人们可以相信,帕图听了这番话以后会扯下创造物,把它踩在脚下。在这种情况下,操作又开始了,直到新的创造物唤起他自己的(一种口语化的或非口语化的情绪反应)和别人的赞美和表扬,操作才算完成(相当于老鼠找到食物)。

画家用同样的方法从事他的创作,诗人也不例外。后者可能刚刚读过济慈(Keats)的作品,可能刚从月光下的花园里散步回来,碰巧他那漂亮的女友颇为强烈地暗示他从未用热烈的词语赞美她的魅力。他回到他的房间,情境使他无所事事,他能摆脱的唯一办法是做点什么事情,而他能做的唯一事情就是操纵言语。与铅笔的接触激发了言语活动,就像裁判的口哨解放了一组好斗之人。自然地,表达罗曼蒂克情境的话很快流淌出来了——在那种情境里,他不会创作出一篇丧礼上的哀悼词或一首幽默诗。他处于他以前从未有过的情境之中,于是他的言语创作物的形式也会有点儿新意。 [7]

活动有否意义?

反对行为主义者观点的一个主要批评是:行为主义者未能适当地解释意义(meaning)。根据我们的定义,我能否指出批评家的逻辑很差呢?理论必须依据这些前提来评价。行为主义者的前提不包括对意义的陈述。“意义”是一个从哲学和内省心理学中借来的历史单词。它没有科学的内涵。所以,只好请意义重新回到你的心理学家和哲学家那儿去。

让我把他们的话再释义一下——在我面前的桔子的意义是一个观念(idea),但是,如果在任何时候,在我的心灵中而非知觉中恰巧有一个观念,那个观念的意义是另一个观念,如此下去,以致无穷。埃蒂(Eddy)女士即使在她最具有独创性的言语时刻,也不能构筑比意义的通常解释更合适的东西来逗弄最认真的探求者探求知识。

既然行为主义者为维护他们自己而必须对某种意义作出解释,那么,我在这里只能把它看做是一个故事。让我们举一个简单的例子。在这个例子中,“火”被作为举例的对象。

(1)我在3岁那年被火烧伤过。此后一段时间,我躲避着它。通过一个无条件作用的过程,我的家人使我克服了这个完全消极的反应,于是新的条件作用产生了。

(2)从严寒的野外回家后,我学着靠近火炉。

(3)在我第一次打猎旅行中,我学着烹调鱼和猎物。

(4)我学会了用火熔化铅;如果我把铁条烧得通红,我便可以把它制成适合我需要的某种东西。

从小到大,我以100种方式对火形成了条件反射。换句话说,依据我现在所处的情境和一系列导致目前状况的情境,我能够在有火的情况下做100种事情中的任何一种事情。实际上,“在一个时刻我只能做一种事情。做哪一种事情?做我以前的组织和我目前的心理状态引起的那种事情”。我饿了,我开始用火熏猪肉和煎鸡蛋。在另一个场合,如我野营后,我到小溪边取水把火扑灭。在又一个场合,我跑向大街,喊道:“救火!”我跑向电话,呼叫消防队。此外,当森林中的火把我包围,我便跳进湖里。 寒冷的一天,我站在火炉前,温暖我的整个身子。还有,在某些关于谋杀的小说或影视的影响下,我拾起一根正在燃烧的木头,点燃了整个村庄。“如果你乐意承认意义只是一种反应方式,也即个体对某个物体进行反应的所有方式中的一种方式,在任一时刻,他只能用这些方式中的一种方式进行反应,那么我发现对意义便没有什么可以争论的了。”当我在操作领域选择我的实例时,同样的过程在言语领域中进行。换句话说,当我们理解了个体行为的所有形式的起源,知道了他的组织的不同变化,我们便能安排或操纵引起他的这种或那种组织形式的各种情境,因此,我们也就不再需要意义这样一个术语。意义只是一种告诉个体他正在做什么的方式。

于是,行为主义者能够扭转局面,战胜他们的批评者。他们不能给出关于意义的任何解释。但是,在他们看来,这个单词除了作为一种文学表达之外,对心理学来说是不需要的或无用的。 [8]

在这个有关我们整个组织里语言功能的初步概述中,毫无疑问,仍有许多事情你们并不清楚。我留下两道讨论的题目,供我们在下次讲座中处理。它们是:①言语行为和操作、内脏行为之间的关系是什么?②我们必须依靠词语来思维吗?

[1] 我们把不能言谈的人能不能思维这个问题放到以后再讨论。当我们结束我们的基本介绍时,你们会发现人类几乎用整个身体来言谈和思维——就像他们用整个身体做其他事情一样。我们将在下一次讲座里更充分地讨论这个问题。

[2] 他掌握的全部单词如下:Ta-Ta(谢谢您),Blea(请),妈妈,Da,Roo(露丝),No-No(诺拉——当女佣离去后便不再出现),Yea(是的),No,Bow-Wow,Melow(咪呜),Anna,Gigon(迪基),Doall(乔恩),Bebe(婴孩),Ja(杰克),Puddy(漂亮),Co-Co(鸟),Areha(亚契),Tick(棒头),Toue(石子),Dir(泥土),Sha(害羞),Toa(吐司,烤面包),Cra-Ca(饼干),Chee(乳酪),Nanny(糖果),Abba(阿尔伯特),Bleu(蓝色),更多,Moe(水),Boa(小船),Go-Go(手推车),Awri(好的),Te-te(撒尿),Shan(沙),Sha-Sha(沙拉),La-La(女士),cir(女孩),maa(男人),Choo-Choo(火车),球,Baa(匣子或瓶子),Haa(热),Co(冷),Sow(肥皂),Plo-wer(花),Haw-do(您好——新的发音,出现于8月14日),Boo(书),Shee(看见),喂,再见,鞋子。

[3] 在下次讲座中,我们将用图解形式表示这一图景。

[4] 实际上,你甚至不需要来自史密斯先生的视觉(或其他感觉器官的)刺激,便能启动关于那位男士的言语过程(“记忆”)。在商务洽谈会中,有人可能会问你住在西雅图的人们的类型。这个问题可能会激发起关于住在那里的人们的名字的整个言语组织。史密斯先生的名字几乎不可避免地会在轮到它的时候出现。

[5] 有时,这些都被称做心理机能(mental functions)——比如,与操作机能的疲劳相对照的心理机能的疲劳。在内省主义者和所谓机能主义者用“心理”(mental)这一术语的地方,我们却用“言语”这一自然科学的术语。

[6] 《舌头运动和内部言语的关系》(The Relation of Tongue Movements to Internal Speech) ,见《实验心理学杂志》(Journal of Experimental psychology), 1925。她的实验非常缺乏说服力。舌头的运动由一精密杠杆的复合系统记录。依赖这种装置也许能够获得积极的结果,但是这个方法太不严密,不能作为结论的根据。比起其他装置来,弦线式电流计(string galvanometer)更不灵敏,借此无法得到相反的结论。她说,由于她用这种方法发现在舌头运动和内部言语之间没有联系,因此“只剩下这样的假设,活动是内部神经系统的过程,在该过程的每一阶段不必涉及完整的运动表达”。看来,这一观点需要修正。

[7] 在大多数艺术家和大多数艺术评论家中间,几乎没有人掌握这样一种技术,它来自以日常的提高作为目标的终生学习。艺术家把一个赞美的群体或一个赞助人吸引到他的周围,并在青春期的水平上停止了提高。因此,大多数艺术家是儿童——根本不聪明。大多数废话来自于自以为理解艺术的赞助人。正是他们对即便是一个初出茅庐的艺术家都给予过分赞美的态度使得艺术家只能是儿童。如果那些自以为有学问的赞助人和艺术观察者承认他们没有比激起内脏的(有时是操作的或言语的)反应更多的根据来判断艺术,那么我们不能批评他们的自命不凡。在这个基础上,好的艺术对5岁的儿童是一回事,对霍屯督人(Hottentot)是另一回事,而对纽约几个老于世故的人又是另一回事。更多的废话来自那些所谓的艺术和戏剧评论家。实际上,也许根本不存在什么戏剧或艺术评论。我们的内脏反应——艺术评价的最后试金石(至少不是那些本身不是艺术家的所谓评论家的评价)——是我们自己的评价。它们是我们在没有社会高压手段下用反应方式保留下来的东西。从情绪的立论来看,我对一幅画、一首诗或一支乐曲的评价同其他任何人的评价一样可靠。如果我必须对一件艺术作品作出评价,比如说一幅画,我便会通过实验来进行。我将安排一群来自各行各业的人,每次一个进入一间光线充足的房间。我将安排相互竞争的刺激,比如杂志、各种小摆设、两三幅画,包括我想作出评价的那幅画。如果处于监视下的个体在这幅画上花费时间,如果他表现出某种情绪反应,比如伤心、高兴、愤怒,那么我就会把他作为对该画抱有积极反应的人记录下来。在这些结束时,我能够说:“所谓的艺术评论家说你的画是糟糕的,儿童不去看它,妇女被它吓坏了,但是旅行推销员高兴地暗自对它笑。如果你展览这幅画,结果将是失败;我建议你把它送给某个店主,让他挂在他的桌子上方。”我竭力想说的是,在艺术作品的制作和对它的所谓欣赏中,存在着大量的骗术。假如你在工艺方面真正学徒期满——即你已经超越了工艺方面的学徒身份——你能否被认为是一个优秀的艺术家,主要取决于你能否在你周围得到一个赞美群体,某先生和某夫人是否已经发现了你(在他们发现你之前,你可能早已死了100年或更久),把你变成一个英雄。

[8] 许多内省主义者的术语也同样应当被抛弃。例如,“注意”这一术语。行为主义者如果乐意的话,能够“解释”“注意”,定义它,应用它,但是他不需要这个单词。内省主义者,即使是詹姆斯,也不得不根据生机论(vitalism)把注意定义为从其他事件中选择这个或那个事件的一种主动过程。当然,这样的术语只会慢慢消失。直到它们消失后,某些人才不会指责行为主义者所谓不适当的解释。