第十六讲

第一,睡眠是一种连续性的、向全部大脑皮质渐渐扩展的制止过程,所以由制止过程向睡眠进行的程度必定是种种不同的,就是说,在完全睡眠以前,必定有种种的移行阶段。

在动物实验的场合往往遭遇的强直状态,乃至伏斯克列先斯基实验中狗的症状,都是完全睡眠以前的移行阶段的现象。而在伏氏的事例的场合,睡眠状态发展中的这个阶段是由于无关性动因对于大脑两半球长时间作用的影响而发生的。在多次利用阴性或阳性条件刺激物的场合,睡眠前的移行阶段的现象也会发生。

(一)在多次利用阴性刺激物的场合。

贝尔曼实验(表123):从4点0分起,应用分化音,狗就开始睡眠;以后瞌睡状态继续着,直到4点10分。在4点13分应用阳性刺激物的时候,阳性效力减弱了(9滴),制止过程依然占着优势(不吃食物)。

(二)在多次利用阳性刺激物的场合。

新加的一个条件反射(灰色影纸)多次被应用以后,动物的制止过程发展了,于是在各条件刺激物被应用以后,都不吃食物(表124);但如不应用条件刺激物,制止过程就被解除而动物贪食。

(三)在强有力的、异于寻常的刺激物的场合。与此有关的偶然的观察例的事实与动物性催眠的阶段性状态,是应该同样解释的。

第二,各种不同的动因的相对性强度对于弥漫性制止过程的影响。

从大脑皮质一个制止点出发的制止过程如春水泛滥地、尽量地扩展,直到全大脑的皮质,于是引起全大脑皮质的制止状态,就成为睡眠状态。对于这弥漫性的制止过程(即睡眠)的发展,各种不同的动因的相对性强度具有重大的意义。如果故意地改变各刺激物这类相对性的强度而进行实验,就同时可以证明所谓掩蔽现象成立的机制(第八讲内的掩蔽现象)。

立克曼实验结果证明了,弱化了的声音性刺激的条件性作用,比皮肤机械性刺激、光性刺激或温度性刺激的条件作用更小。在普通实验的场合,声音性刺激物的生理学强度是正常的,并不受特别弱化的处置,于是在实验的结果上,它的阳性作用是比较地最强的。立克曼实验说明了强刺激物掩蔽弱刺激物的理由。就是,各种不同分析器的各条件刺激物的效力大小,是由于这些刺激物的强度而决定的,而与各分析器的细胞性质并没有关系。这一点在研究弥漫性制止时应该注意。

第三,在神经机能性病态的场合,弥漫性制止过程的各个阶段。

在动物实验性的神经机能性病态的场合,可以发现由觉醒状态移行于弥漫性制止过程的各个阶段。

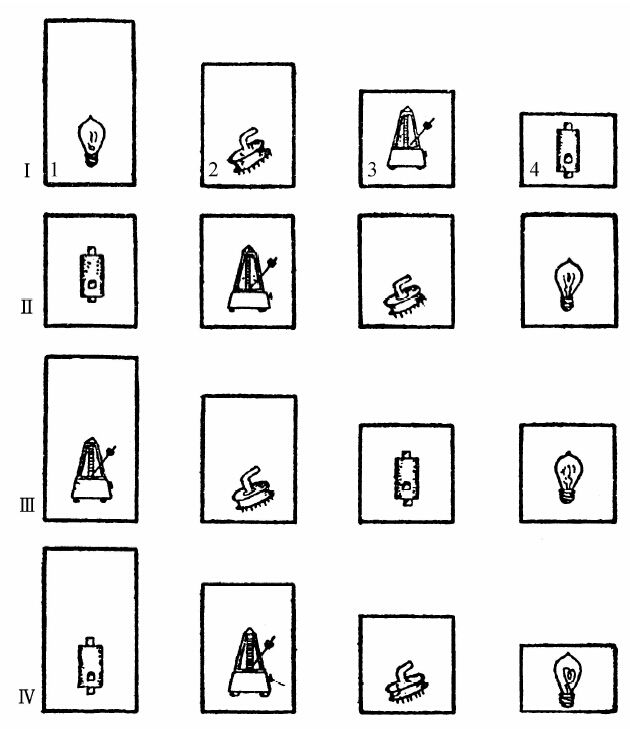

拉仁可夫实验的结果证明了如下的事项(图29)。

图29 睡眠与觉醒的移行

Ⅰ.反常时相,Ⅱ.均等时相,Ⅲ.移行时相,Ⅳ.正常时相

(一)表125。实验用的各条件刺激物的阳性效力的顺序如下:哨笛音,拍节机响声,皮肤机械性刺激,电灯开亮。这个顺序是与正常的顺序相当的。

(二)表126。在受了一定的实验处置以后(参考下一讲),睡眠的反常时相出现了。过了14天以后又移行于如下的时相。

(三)均等时相(表127)。

均等时相出现后过14天,各刺激物的反射量才恢复彼此间的正常比例。

第四,在正常时候,弥漫性制止过程也具有各种移行阶段么?

贝尔曼实验(表128~129)。实验证明了,在正常的场合,睡眠的反常时相及均等时相也是存在的,不过只有几分钟之久。

第五,咖啡因的利用,使半睡状态(打盹状态)各条件反射量的异常比例恢复正常值——席姆金实验(表130~131)。

第六,超反常时相。这是在正常时和病态时可以发现的一种时相,其时阳性刺激物的作用会丧失或极减弱,而阴性刺激物显出阳性作用——仕序洛实验(表132)。

第七,在条件性制止有关的唯一实验例里,反常时相也是在后继性制止的影响下而会发生的(贝可夫实验)。

第八,外制止是否即系负性诱导的问题。

在上述的内制止过程(睡眠)的场合,我们看见了若干的移行性的时相。如果外制止与内制止是相同的神经过程,那么,在外制止过程发展之中,移行性时相也应该是、并且实在是存在的。

泊洛洛可夫实验(表133)。由于苏打水的注入而引起外制止的结果,原来较电铃声为弱的皮肤机械性刺激的条件效果现在大于电铃声的条件效果了。这是反常时相。

阿诺新实验(表134)。在这实验的结果方面,均等时相出现了。

第九,由催眠剂而引起的睡眠,在其制止过程发展之中,具有所谓麻醉时相,就是说,一切反射都渐渐减弱,而微弱的各刺激物就更快地失去作用——列白丁斯卡亚实验(表135)。

第十,在日常生活的条件下,对于每个动物,上述弥漫性制止过程的各种时相会出现多少呢?

斯皮朗斯基实验(表136)。

(一)除超反常时相以外,弥漫性制止的一切移行性时相都出现了。

(二)在弥漫性制止过程的各时相的关系上:无条件刺激物的早期结合、完全的分化相(当做阳性诱导或集中制止过程的动因)、社会性刺激物等等的应用,可以使各移行时相互相交换。

表137:应用分化相的结果,完全的制止时相(9点37分以前)就先移行于反常时相(至10点18分),其次移行于正常时相。

表138:利用社会性刺激物的结果,正常时相即刻恢复了。

第十一,巴甫洛夫在本讲中提及了符魏得斯基的名字。符氏(1852—1922)是谢切诺夫的继承人、世界知名的生理学者。他在研究神经生理学的时候,创立了“反常时相”的这个名词。巴甫洛夫有关于这个问题的意见如下(星三会志,二卷,91页):

巴甫洛夫说:“真的,有名的生理学者符魏得斯基有过关于反常时相的说明;以后我们对于这反常时相又添加了一个新的超反常时相。大家知道,反常时相与均等时相是这样的,就是神经系统在艰难的条件之下,譬如在疲劳以后,或在受了任何有害的影响以后,会开始显现与平常相反的情形。据我们通常所见,刺激越强,效力也就越大,而在反常时相的时候,情形却是相反:刺激越弱,效力就越强;刺激越强,效力就越弱。在用蛤蟆做实验的场合,它通常是因感应电流而兴奋的。可是会发生这一种状态,就是很强的、频繁的电流刺激并不产生效力,而较弱的或频度较小的刺激,反会显出作用。……其次,在已受了一切其他有害影响的神经部位进行研究的场合,他检查了神经的传导性,也发现了反常时相和均等时相。根据这些实验,他达到一个结论,就是,制止过程是兴奋过程的若干的、特殊的状态,也就是某种蓄积着的兴奋过程。这就是他的有关反常时相的理论。符魏得斯基的这些事实是很宝贵的资料,是对于生理学的一个巨大贡献,……可是关于他的说明,……这是可能有各式各样的意见的。符魏得斯基把他的事实主要地建立于神经纤维之上。我们却在中枢神经系统的方面发现了这些事实。……我们还添了一个超反常的时相。似乎是,当神经系统在困难的条件下而受了伤害或者衰弱的时候,那么,不仅是弱刺激物开始具有比强力刺激物更好的作用、显现更好的效力,而且,甚至于制止性反射、制止性刺激物也会成为阳性。……”

“……其次,问题是,这个事实的机制应该怎样解释。我们所想象的机制是这样的,就是当皮质细胞在某些引起疾病的原因的影响之下而疲劳衰惫的时候,那么,该细胞的工作能力就非常降低,于是我们的条件刺激物不仅是不引起阳性效力,而相反地使该细胞进入于制止的状态。这意味着,在该细胞一受巨大工作的任何时候,就是说,在该细胞不能忍受的时候,于是它的另一种工作就即刻会发展,这就是制止过程。制止过程就使该细胞停止工作。……这样,就把有害而非力量所及的工作排除了。”

“其次,在我们面前还发生一个问题,就是同一个拍节机,因为响声次数的不同,而引起不同的作用,这应该怎样解释呢?……为了这个解释,必须想象在一个皮质细胞内或两个皮质细胞内有两个孤立的单位,正是这两个过程(阳性及阴性过程)发挥作用的地位。这一切是我们不能看见的,可是可以用一定的符号而加以标记。我假定着,当阳性刺激物克服了它的有关的一半部分,该部分就陷于制止状态,那么,按照不可反驳的、不断地显现出来的诱导相规律,该半部必定引起另一半部内的兴奋状态。于是对于这另一半部,刺激物不会遭遇到制止过程的基础,这样,就引起阳性的效果。……”

巴甫洛夫又说:“符魏得斯基观察了,当他应用强力的电流而刺激神经的时候,他在电话机里听见了一点节奏。与神经开始衰弱和疲劳的同时,节奏当然就开始紊乱而为杂音所代替,最后完全消失。从我们的观点,这些一切的事实是容易解释的。这就是与最良度、最劣度及反常时相相当的。现在有一个兴奋过程,与皮质细胞的能力相符合地,引起一定的工作。在某一个瞬间,由于某个原因而这个工作变成困难。于是另一个过程会显现,这就是最劣度。如果你应用弱刺激物,并不需要这小器械(指皮质细胞——译者)的过度紧张,……那么,就可以在某一定皮质细胞内引起兴奋。这就是对于符魏得斯基的全部事实的说明。……”

巴甫洛夫非常重视符魏得斯基所发现的事实,同时却给予了另一个有趣的说明。