第一篇 大陆漂移学说的基本内容

我们必须完全拒绝冷缩说,而对于陆桥说与永存论,我们则只需将它们的论据化为理应得出的结论,以便通过大陆漂移学说来协调这两种如此对立的理论。大陆漂移学说的说法是:陆地的连接是有过的,但不是后来沉没的陆桥,而是大陆间的直接连合;永存的不是个别的海和陆,而是整个的海陆面积。

1930年格陵兰探险。

第1章 大陆漂移学说

任何人观察南大西洋的两对岸,一定会被巴西与非洲间海岸线轮廓的相似性所吸引住。不仅圣罗克角(Cape San Roque)附近巴西海岸的大直角凸出和喀麦隆附近非洲海岸线的凹进完全吻合,而且自此以南一带,巴西海岸的每一个突出部分都和非洲海岸的每一个同样形状的海湾相呼应。反之,巴西海岸有一个海湾,非洲方面就有一个相应的突出部分。如果用罗盘仪在地球仪上测量一下,就可以看到双方的大小都是准确地一致的。

这个现象是关于地壳性质及其内部运动的一个新见解的出发点,这种新见解就叫做大陆漂移说,或简称漂移说;因为,这个学说的最重要部分是设想在地质时代的过程中大陆块有过巨大的水平移动,这个运动即在今日还可能在继续进行着。

举具体的例子来说,根据这个见解,南美洲高原与非洲高原在数百万年以前原是相互接合的一整块大陆,自白垩纪时才最初分裂成两部分,以后它们就像漂浮的冰山一样逐步远离开来。同样,北美洲过去和欧洲极为接近,至少在纽芬兰与爱尔兰以北是如此。这两个大陆连同格陵兰一起原是连接为一个陆块的,到了白垩纪末,它们才被格陵兰附近的一个枝状断裂所扯破,更北一带则到了第四纪时才破裂,以后大陆块就彼此漂移开来。

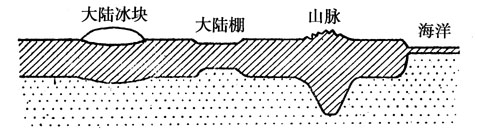

必须说明的是,在这本书里,凡是为浅海所淹没的大陆棚,我们都看作是大陆块的一部分,所以陆块的边界在很多地方并不以海岸线为准,而是以深海底的陡坡为准。

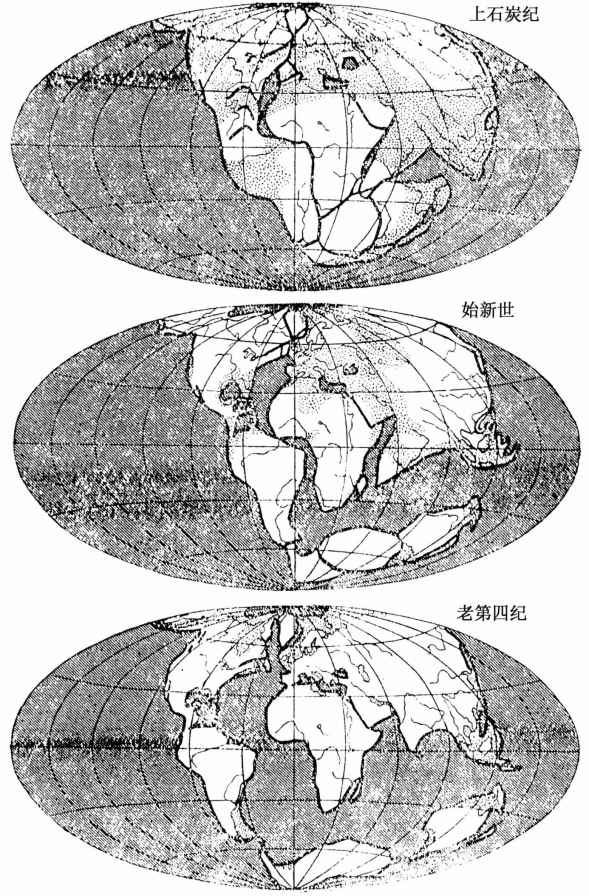

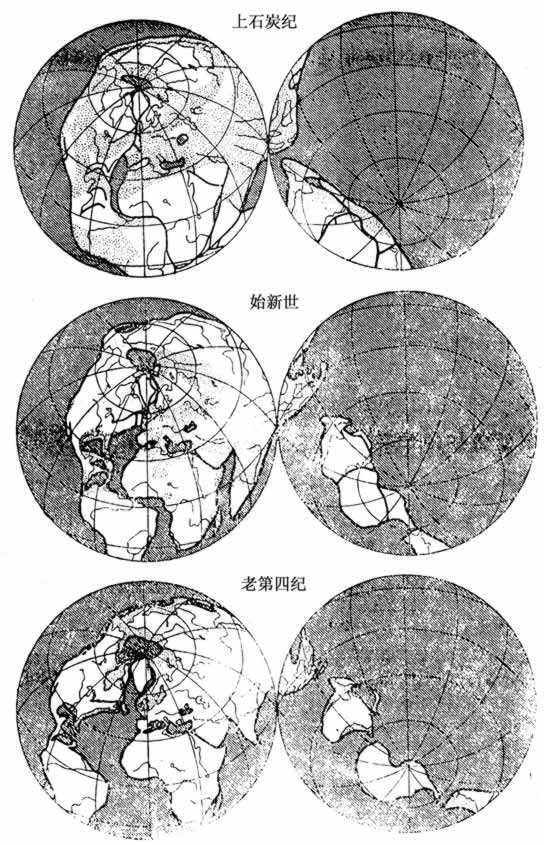

同样,我们认为:直到侏罗纪初期,南极大陆、澳洲、印度与南非洲还是相连接的。它们并和南美洲一起接合为一个单一的巨大陆块(虽然有时候部分地区为浅海所淹没)。在侏罗纪、白垩纪与第三纪时它分裂为破碎的小块,然后各自向四方漂散。第1、第2图中的三张复原图就表示着这些陆块片分别在石炭纪后期、始新世和第四纪后期漂离的经过。至于印度,情况稍有不同。它原来是以一个长形的地带和亚洲大陆相连接的(虽然它大部分确曾被浅海所淹没)。自从印度一方面与澳洲分离(在下侏罗纪),另一方面和马达加斯加岛分离(在白垩纪与第三纪之间)后,由于印度不断地逐步移近亚洲,长形地带与亚洲的连接部分才一再压缩褶皱拢来,形成今日世界上最巨大的褶皱山系——喜马拉雅山系以及亚洲高原的许多褶皱山脉。

在别处,大陆块的移动和大山系的起源也有着因果联系。南北美洲在向西漂移中,由于受到古老的冷却的坚硬的太平洋底的阻挠,它们的前缘部分就褶皱成高大的安第斯山脉,从阿拉斯加一直伸延到南极洲。澳洲陆块(包括仅为陆棚相隔的新几内亚在内)的情况也是一样。年轻高大的新几内亚山脉形成于陆块移动方向的前缘。如附图所示,这个移动的方向在它和南极洲分裂的前后是不同的。当时东海岸是移动方向的前缘。接着,在靠近这个海岸前方的新西兰山脉也褶皱起来;其后由于移动方向的改变,这带山脉就脱落在后方,成为花彩岛。今日澳洲东部的科迪勒拉山系(Cordillera Mts.)形成年代更早,它形成于澳洲与南极洲分离以前的陆块移动前缘。它和南北美洲较古的褶皱即所谓前科迪勒拉山系(安第斯山系的基础)是同时代的产物。

除了向西漂移以外,我们也看到在大范围内陆块向赤道的冲击。巨大的第三纪褶皱带的形成就和这个运动有关。这个褶皱带从喜马拉雅山延伸为阿尔卑斯山和阿特拉斯山。当时这些山地是位于赤道带以内的。

上述新西兰古海岸山脉脱离澳洲陆块而形成花彩岛这一现象,说明了小陆块片由于大陆块的西移而脱落下来的情形。东亚大陆沿海山脉也同样是脱落下来的花彩岛。大小安的列斯群岛是中美陆块的移动所遗留下来的。在巴塔哥尼亚(Patagonia)与南极洲西部之间的南安的列斯岛弧也是脱落的碎片。事实上,凡是向南北方向尖削的所有陆块,它们的尖端都由于这种脱落而曲向东方。格陵兰南端和佛罗里达、火地岛(Tierra del Fuego)、格雷厄姆地(Graham Land)陆棚以及印度与锡兰岛(现在的斯里兰卡岛)分裂的情况都是很好的例子。

显而易见,这个完整而广泛的大陆漂移学说概念必须从海洋与大陆块间的一定关系出发来进行探讨。海洋与大陆这两个现象实在是根本不同的东西。大陆块厚约100千米,浮沉在岩浆里,其高出于岩浆的部分仅厚约5千米。在深海底部,这层岩浆是出露的。

所以,最外层的岩石圈并不完全覆盖整个地球(过去是否曾经覆盖过可以置之不论),但在地质时代中,最外层岩石圈却由于不断的褶皱与挤压,面积日益缩小,厚度则逐步增加,终于分裂为个别的较小的陆块。今日大陆面积仅占地球总面积的1/4,大洋底部成为地球内层岩石圈的自由表面,它在大陆块的下面估计也存在着的这些事实,牵涉到大陆漂移学说的地球物理学方面。

对大陆漂移这个新的学说进行详尽的论证将是本书的主要目的。但在进行论证以前,有一些事实经过不得不先叙述一下。

大陆漂移的想法是著者于1910年最初得到的。有一次,我在阅读世界地图时,曾被大西洋两岸的相似性所吸引,但当时我也即随手丢开,并不认为具有什么重大意义。1911年秋,在一个偶然的机会里我从一个论文集中看到了这样的话:根据古生物的证据,巴西与非洲间曾经有过陆地相连接的现象。这是我过去所不知道的。这段文字记载促使我对这个问题在大地测量学与古生物学的范围内为着这个目标从事仓促的研究,并得出了重要的肯定的论证,由此就深信我的想法是基本正确的。我第一次把这个想法发表出来是1912年1月6日我在美因河上的法兰克福城(Frankfort-on-Main)的地质协会上作的讲演,题为“从地球物理学的基础上论地壳轮廓(大陆与海洋)的生成”。后来,我又在1月10日的马堡(Marburg)科学协进会上作了第二次讲演,题为“大陆的水平移位”。同年(1912年),这两篇讲演都刊出了 [1] 。接着,1912至1913年我在科赫(J.P.Koch)的领导下参加了横跨格陵兰的探险。后来因受兵役之阻,我未能对这个学说做进一步的工作。到了1915年,我终于能利用一个较长的病假期,对这个学说作了比较详细的论述,写成本书,收入《费威希丛书》(Vieweg Series)而出版 [2] 。一战结束后本书需要再版时,出版者慨然允诺把本书从《费威希丛书》转移到《科学丛书》中来,因之得以大加增补 [3] 。现在的版本几乎是完全重新写成的,因为根据这个学说的观点对本问题有关材料的收集与整理已大有进展,而探讨这个论题的新文献也更为浩繁了。

第1图 根据大陆漂移学说绘成的世界三个时期的海陆复原图。斜线表示海洋;密点表示浅海;今日的海陆轮廓与河流仅供辨认之用。经纬线是假定的(以今日的非洲与标准)

在查考上述文献时,我发现有好几个先辈学者的见解是和我一致的。整个地壳是在旋转(但旋转时其各部分的相对位置不变)的想法,勒费尔霍次·封·科尔堡(Löffelholzvon Colberg) [4] 、克莱希高尔(Kreichgauer) [5] 、约翰·伊文思(Sir John Evans)等许多学者都曾有过。在惠兹坦因(H.Wettstein)的杰出著作中 [6] ,也表示过大陆具有大规模相对水平移位的倾向(虽其著作中有很多乖谬之处)。根据惠兹坦因的说法,大陆(不包括被海淹没的大陆棚在内)不仅在移动,并且在变形,它们由于太阳对地球黏性体的潮汐引力而向西漂移。施瓦尔茨(E.H.L.Schwarz)在1912年英国《地理杂志》第284—299页上也有过同样的说法。但他认为海洋是沉没的大际,并且还发表了关于所谓地理对应和其他地面问题的奇异想法,在这里,我们就不谈及了。和本书的著者一样,皮克林(W.H.Pickering)在他的著作中 [7] ,从南大西洋海岸的相似性,推想美洲是从欧非大陆扯开后移过大西洋来的。皮克林没有看到在地质历史上这两块大陆一直到白垩纪前还是连接着的这个事实,却把这种连接的时间设想在极古远的过去,并认为大陆的分离和达尔文的月球是从地球上抛出去的说法有联系。他相信月球抛出去后的遗迹在现在的太平洋盆地中还可以看到 [8] 。

第2图(同第1图),但投影不同

泰罗(F.B.Taylor)则从另一条道路走近了大陆漂移学说的领域。他在1910年第一次发表的著作中 [9] ,认为大陆在第三纪时期的水平移位是相当重要的,其移动当和第三纪大褶皱山系的形成有关。例如,他所谈到的格陵兰从北美洲分离时所用的解释实际上就和大陆漂移学说的看法是相同的。对于大西洋,他认为其中只有一部分是由美洲陆块漂离而成的,其余部分则是沉陷的,并形成了中央大西洋底的隆起地带。泰罗和克莱希高尔一样,他们在陆地的离极漂移中看到了大山系的分布的主要原理。至于大陆的相对移位被认为只是起了次要的作用,实际上仅予以简略的论述。

前面已经说过,在我读到上述著述时,我的大陆漂移学说已经大体上形成,其他著作则知道的更晚。前人著作中某些与大陆漂移学说相类似的论点,今后被更多地发现出来,并不是不可能的。关于这个论题的文献工作我还没有着手做,且也不是本书的意图。

第2章 与冷缩说、陆桥说和大洋永存说的关系

地质学还没有完全摆脱掉地壳皱缩的想法。突出地倡议地壳冷缩说的有达那(Dana)、海姆(Albert Heim)和苏斯等。在地质教科书中,例如在凯塞尔(E.Kayser) [10] 及科贝尔(Kober) [11] 的书中,冷缩说仍然作为一个基本概念而被普遍应用。就像一个干瘪的苹果那样,由于内部水分的蒸发使表面产生了皱纹;地球也通过冷却而收缩,在它的表面形成了褶皱山脉。苏斯说得好:“我们今日正处于地球的瓦解时代” [12] 。冷缩说的历史作用是不能否定的,它在一个很长的时期内为我们的地质知识提供了一个十分简要的见解。长期以来,由于冷缩说从大量的研究工作中取得了合理的成果,其基本概念的简明性及其在应用上的多样性仍然支持着它的坚固阵地。但无论如何,冷缩说和地球物理学上一切新结论直接矛盾,地质研究的方向也逐步和冷缩说背道而驰,这是毋庸置疑的事实。

用地球皱缩的理由来解释山脉的生成,原已相当困难。自从在阿尔卑斯山脉中发现了复瓦状平推褶皱式倒转褶皱以来,冷缩说的解释显得更不圆满了。贝尔特朗德(Bertrand)、沙尔德特(Schardt)、吕格翁(Lugeon)等辈的著作中关于阿尔卑斯山脉和其他许多山脉的构造的新观念,意味着只有比过去设想的要大得多的皱缩量才能解说得通。按照A.海姆的计算,过去设想阿尔卑斯山脉皱缩了1/2的距离;根据现在所公认的平推褶皱构造,就必须是皱缩到原距离的1/4或1/8了 [13] 。

若以今日阿尔卑斯山地的宽度约为150千米计,那它必然是从宽达600—1,200千米(纬度5—10°)的一段地壳缩皱拢来的;想论证地球是由于内部冷却而使其直径缩短到如此程度的任何尝试,都是一定要失败的。E.凯塞尔指出:地球表面每缩短1,200千米,虽不过是缩短了地球圈的3%,其半径也约缩短3%,变化似不算大,但若计算相应的温度变化那就非常可观了。根据镍(0.000013)、铁(0.000012)、方解石(0.000015)和石英(0.00001)四种物质的平均膨胀系数(0.0000125)算来,单是解释第三纪褶皱,就需要降温2,400℃之多。推至较古时期,当构造运动普遍发生时,就需要更大的降温数值了。可是,这和理论物理学上的计算结果是格格不入的。因为,按照克尔文(Lord Kelvin)的计算,就目前从地球内部向地表流失的微弱热量来看,过去的地球体是决不可能有如此高的温度的。当然,鲁兹基曾经指出 [14] :克尔文的计算没有把压缩时的重力作用估计在内;因为在重力作用影响之下,地球虽然失热,但它的温度还是几乎不变的;这样就仍然产生了收缩现象。但鲁兹基却立刻接着指出:上面所引的膨胀系数可能由于地球所持有的高压而减低数值,则克尔文的计算也许仍是正确的。总之,可以认为,理论物理学在这个问题上还没有得出确切的结论。在这方面,镭的研究倒似乎提供着更为明确的结果。镭在自然蜕变时放出大量的热。根据乔利的测定,这个元素在一切岩石中都多少存在着,分布很广,假若直至地球核心都有镭的存在 [15] ,则从地球内部不断放射出来的热(这可以从温度随矿井深度增减的测定来计算出)可以补足地球的失热而有余。

按斯特罗特(R.Strutt)的见解,镭仅存在于地球的最外层,这种见解是否正确虽不能肯定,但无论如何,地球因放射失热而显著收缩的说法是显然过时了。我们确切知道,地球的含热量目前正在增加,这一结论是无可避免的。

退一步说,即使这样的收缩曾经发生过,我们就不得不接受A.海姆的假说,即整个大圆圈的收缩仅发生在大圆圈的某一点上,但这种说法是不能成立的。因为,在地壳内部把压力转移180弧度是不可能的。许多学者,如阿姆斐雷(Ampferer) [16] 、赖耶尔(E.Reyer) [17] 、鲁兹基 [18] 和安德雷(K.Andrée) [19] 等都反对这种说法,并且认为地球的收缩像干瘪的苹果皱皮一样,必须作用于整个地球表面。近来,特别是科斯马特(F.Koszmat)一再着重指出:解释山脉的生成非估计到巨大的切线方向的地壳运动不可,而这一点和简单的冷缩说不相容 [20] 。由于一再碰到疑难,近来地质学上对于冷缩说的总评价是:“冷缩说早就不被完全接受,但是能够取而代之并足以解释一切事实的其他学说还没有找到。” [21]

但在我看来,冷缩说的不得不完全宣告破产,主要原因是在另一个问题即海洋盆地与大陆块的问题上。A.海姆在这个问题上已经小有研究。他说:“除非对过去大陆的变动作出了确切的考察……除非我们对大多数山脉的平均收缩量有了较全面的测定,我们对于山脉和大陆间的因果关系以及大陆相互间的形状等知识就不能指望获得任何切实的进展。” [22] 时至今日,海深的测量日益频繁,宽平的大洋底面以及同样平旷的大陆表面间的高程差(在5千米以上)日益显著,这个问题的解决也就日益迫切。E.凯塞尔于1918年写道:“和体积巨大的大陆块比较起来,一切地面上的隆起只是微小的东西,即如喜马拉雅山那样高大的山脉也不过是在这个大陆块表面上的一个不高的小皱纹。由此看来,认为山脉是大陆的骨架这个旧见解,在今日已不能成立……必须反过来认为大陆是先成的,是决定性的因素,而山脉仅是从属的,是后成的。” [23] 可是这些大陆岩块的生成用冷缩说是怎样解释的呢?冷缩说者认为:当地壳普遍下沉时,其中一部分由于受到拱形压力的作用,就像阶梯或地垒一样遗留在地表。但为什么受到影响的地面竟如此广大,这却没有说明。这一种静止的到处作用着的所谓拱形压力已被赫格塞尔(Hergesell) [24] 在理论上驳斥过了。它和较新的日益被证实的地壳均衡说(即地壳漂浮在可塑性的底层上的说法)是绝对矛盾的。

冷缩说的另一个概念,即赖尔(C.Lyell)所主张的深海底的隆升与大陆块的沉降是不断反复变化着的这个概念,也和海陆永存说相矛盾。我们对永存说虽然不能完全接受,但它对冷缩说的批评却是十分正确的(详见下文)。按照一般公认的均衡说的观点,整块大陆要沉降达五千米之巨,看来实质上是不可能的。另一方面,现在大陆上的海洋沉积物除极少数的例外,都不是深海的东西,而是浅海的沉积。可见大陆从来没有陷落为深海底,不过是被陆棚上的浅海所淹没过罢了。这样看来,冷缩说已被地面上海陆事实本身所彻底驳斥倒了。

大陆漂移学说则能扫除上述一切困难。根据大陆漂移学说,褶皱山脉形成时所需要的水平收缩是可以允许的。事实上,也只有在漂移的理论上,这种皱缩才可能发生。因为假使地壳收缩了,而地球全体却不按比例地收缩,那么地壳的每一次收缩必使地面某一处产生一次断裂,而地球的最外层岩石圈也就不能被覆整个地球表面了,这是必然的结果。再者,对大陆块与大洋底的差别的存在,除此说外,实在找不到其他解释。因此,大陆漂移学说替代了冷缩说,冷缩说应被完全摈弃。

我们还要进而说明有关陆桥沉没论与大洋永存论的问题。大陆漂移学说对这两个学说的关系与对冷缩说的关系完全不同。陆桥论与大洋永存论在进行论战时各自提出的论据是正确的,而他们在相互驳斥时所用的证据也是正确的。问题在于他们各持偏见,只抓住了有利于自己一方的那些事实部分,而在另一部分事实面前就受到了驳斥。大陆漂移学说则不然,它能解释全部事实。它使争执的双方能满足其一切合理要求,从而为调和这两种相互敌对的学说铺平道路。要做到这一点,我们必须深入问题一步。

陆桥论者所持的论据是:我们今日确知远离海洋的大陆上的动植物群具有密切的亲缘关系,这个事实非假定过去存在过广大的陆地连接不可。近来这方面的资料日益增多,促使这种连接的设想日益具体。虽然有少数人还不能“从林中见木”,但多数专家对于这些重要的陆桥的存在已予以一致承认 [25] 。在这里,我们提一提本书第五章阐述的20个专家对一些陆桥存废的见解。首先是北美洲与欧洲之间的陆桥,这是肯定存在的(虽然有时中断),它到了冰川时期才最后断脱。非洲与南美洲间也存在过同样的陆桥,是在白垩纪时消失的。第三座陆桥是存在于马达加斯加岛与印度之间的雷牟利亚陆桥,它是在第三纪初崩断的。最后一座陆桥是贡瓦纳(Gondwana)陆桥,它连接非洲、马达加斯加岛与印度,直达澳洲,是在侏罗纪初期分裂的。一向认为在南美洲与澳洲间必有陆桥的连接,但主张在南太平洋中建立一座陆桥的人毕竟是少数。大多数人认为这个连接是以南极洲为桥梁的。因为南极洲位于两洲间的最短距离上;并且,其间的亲缘关系也只限于耐寒的品种。

自然,他们还把今日的许多浅海都认为是过去的陆桥。陆桥论者直到现在也没有把大洋上的陆桥和浅海上的陆桥区别开来。必须着重指出的是,大陆漂移学说仅限于讨论目前深海区上的陆桥问题,并对此提出新的见解。至于对于浅海上的陆桥,诸如北美洲与西伯利亚间的白令海峡等,则原先的陆地升沉的假说还是无可非议的 [26] 。

陆桥沉没论者有一个极为有力的论据:现在相互远离的大陆,鉴于动植物群化石的相似性及其现有种的亲缘关系,它们间过去存在过宽阔的陆地相连接是无可置疑的。他们假定这些存在过的大陆桥梁后来深深沉没,成为今日的洋底。这是根据收缩说就可以说明的,并不需要进一步的论证。至于有可能另外用水平移位来解释,当然是不会被想到的。正如乌毕希(L.Ubisch)所着重指出:大陆漂移学说和现有的中间大陆沉没论一样能很好地适合这些要求,而且前者解释得更为圆满。现有大陆间相距如此遥远,即使假定昔时生物种类有可能通过中间大陆得到交换,其间动植物的亲缘关系要如此密切,也还是一个谜 [27] 。

至于与陆桥说相对立的海陆永存说的论据则不在生物学方面,而是在地球物理学方面。他们主要不是反对过去存在过陆地的接连这一点,只是反对有过陆桥的说法。第一个论据在前面已经提到,即在大陆上深海沉积并不普遍存在,所以大陆块看来无疑是“永存”的。有些地层,例如卡育(L.Cayeux)所证明的白垩层,原来认为是深海沉积的,现在已证实为浅水沉积物了。有极少数沉积物,例如非石灰性的阿尔卑斯放射虫泥和一些红色黏土(被当作一种红色深海黏土)还认为是在深海生成的,因为只有在深海中,海水才能作为石灰质的溶剂 [28] 。对于这些发现的解释当然仍在争论中。一般认为它们多数是沉积在1—2千米深的海中。但这样深度的海洋还是属于大陆坡的范围以内。即使我们根据F.科斯马特和K.安德雷的看法,说阿尔卑斯放射虫泥的沉积深度为4—5千米,这些海洋沉积物所占的面积是如此狭小,以致大陆块永存的基本理论仍然不会动摇。今日的大陆块,除了极少的例外,在地球历史上从来没有成为洋底;它们像现在一样,一直是大陆台地。C.赖尔所谓的反复升降,看来不过是永存的大陆台地曾交替地被浅水淹覆而已。

这样一来,就很难设想在目前海洋上曾经建立过桥形大陆了。如果一处陆地的再隆升没有为他处海洋的再下沉等量地补偿,那么面积大为减小的洋盆将不可能有足够的空间来容纳海洋内的全部海水。原先的大陆桥的再度隆升,就必将使海水面升高到如此高度:使所有的大陆,包括新的和旧的在内,除高山以外都将被淹没。换句话说,主张各大陆间有陆桥相连的陆桥说,并不能达到预期的目的。为了克服这种困难,正如维理士(B.Willis)和彭克(Penck)曾着重指出过的,我们必须假定地球上的海水在陆桥沉没时曾经有过成比例的增加,此外就没有别的办法。但这当然是不大可能的,到目前为止,也没有人认真提出过、拥护过这种说法。较为可能的假定,则是海水量基本上没有增减,所以在整个地质时期中,大陆块大部分是露出水面的。这就使我们不得不得出全部海洋区基本上是永存的结论了。这就是说,如果大陆的位置不变(我们认为这是显然的),则地球表面上的各大洋也就是永存的现象了。

永存论者是以地壳均衡的地球物理事实,即以地壳均衡说为基础的。按均衡说,较轻的地壳表层是漂浮在较重的下层岩浆之上的。就像漂在水里的一块木头一样,上面加了重物,在水里就沉得更深。所以按照阿基米德原理,这最上层岩壳的加厚地区会更多地深沉在密重的岩浆中。比如,在大陆冰川时期即产生过这种现象。大陆在冰块的重压下下沉时形成的海岸线,在冰块消融后会再度上升。祁尔(de Geer)在上升海岸区所绘的等升线表明:斯堪的纳维亚的中部曾经在最后一次冰期中至少下沉了250米 [29] ,在离冰川中心部分较远处,下沉的幅度相应减小些,而估计在最大冰期中下沉的幅度还要大些。祁尔在北美洲的冰川区也发现了同样的现象。M.P.鲁兹基根据均衡说曾计算出大陆冰川的恰当厚度,在斯堪的纳维亚为930米,在北美洲为1,670米,而北美洲的沉降幅度达500米 [30] 。由于地壳下部的岩浆层不像水那样易于流动,而是极其黏性的,所有这类补偿性的地壳均衡运动必然大大落后,所以海岸线一般总是形成在冰川虽已消融但陆地尚未上升之时。事实上,斯堪的纳维亚目前还在上升中,如水准测量所示,速度为每100年上升1米。正如费希尔(Osmond Fisher)所首先看到的,沉积层的堆积也能导致陆块的下沉。沉积加厚时陆块缓缓下沉,而继续进行新的沉积,地面高度则几乎保持不变。这样一来,虽在浅水之中,厚达数千米的沉积层还是可以生成的。

普拉特(Pratt)认为重力测量是地壳均衡说的物理基础(“均衡”一词是由杜顿〔Dutton〕于1892年所创)。1855年,普拉特已经证实喜马拉雅山并不对铅垂线测验发生预期的作用 [31] 。他由此推论巨大山系的重力并不产生预期的偏差值(这一点已被公认)。看来,巨大的山块似为其地下部分的某种物质不足所抵偿。艾里(G.Airy)、法埃(Faye)和黑尔茂特(F.R.Helmert)等人的论述中都曾指出过这一点。最近,F.科斯马特在一篇极为简洁的论文中也论证到这点 [32] 。海洋上则不然,虽然由于大洋盆地的凹陷,质量显然减小,其重力值一般是正常的。早些时候对于岛屿的重力测量值却有一些不同的说法。但赫克尔(O.Hecker)自在船上测量重力的方法成功以后(他接受莫恩〔Mohn〕的建议,不用钟摆,因为在船上不能用钟摆,而用了同时测读水银气压表和沸点温度表的方法),曾在大西洋、印度洋及太平洋上几次航行中进行此种测量,获得了确定的结果。大洋盆地的物质不足必然被其底下的物质过剩所补偿。这种情形恰与山脉相反。这种地壳下层的物质过剩与物质不足的情况究竟应如何解释,随着时代的进展而产生了各种不同的推测。普拉特设想地壳原为一种到处厚度相同的犹如面团一样的东西,膨胀处为大陆,压缩处为海洋。海福特(F.J.Hayford)和黑尔茂特进一步发展了这个设想,并且一般地用来说明重力观测的结果。

近来却有另一见解,这个见解早已于1859年为艾里所发表,其后主要因施韦达尔(W.Schweydar)的研究而著名 [33] 。此说认为大陆是较轻的陆块,它漂浮在较重的深处物质上。A.海姆早就认为这个较轻的地壳在山脉下面是加厚的,并把重岩浆挤到更深的地方(参照第3图)。与此相反,在海洋下面这层地壳一定非常之薄(按大陆漂移学说,在这里这层地壳是不存在的)。均衡说的最新发展主要是它的应用范围问题。对于大块陆地来说,例如整个大洲或整个大洋底部,均衡现象的存在是没有问题的。但是在小范围内,例如个别的山区,这个学说就不适用了。这样小的陆块好像浮在冰块上的石头一样,石头可以被冰块的弹性支持着,均衡力只是作用于冰块和石头之间。同理,凡直径达千百千米的有山的大洲,很少有违反均衡作用的情况;如果陆块的直径只有数十千米,那么至多只有局部的补偿作用;如果陆块直径小至数千米,补偿作用也就几乎不存在了。

第3图 根据地壳均衡说作的岩圈剖面图

这个均衡学说,即地壳漂浮说,已经从各种实测特别是重力测量方面得到如此充分的肯定,以致今日已可作为地球物理学上最有力的基本概念了。

按照这个学说看来,一个海洋区不可能整个上升出海面,一个未经载重的大陆也不可能沉没为深海。微小的升降高达数百米,即其幅度足以形成大陆棚的升露与淹没,是完全可能的。例如在地极移动时,由于地球在适应旋转的新椭球体时有所落后,就可能会产生这些微小的升降。但假如认为这种升降变化和大洲沉没为深海的变化只是程度上的不同,那就错了。因为大洲沉没为深海,将意味着地壳上层频率最大值转移到地壳下层,这是不可能的。同时也找不到什么物理上的原因能解释大洋底部为什么如此平坦,并缺少一个中间层的事实(参考本书第三章)。由此看来,永存论的支持者反对陆桥沉没论是有他们的充分理由的。

但是,永存论者却从大陆自古迄今一直未曾变动的假定出发,所以在正确的前提下得出了错误的结论。他们说:“大洋盆地是地面上的永存现象,自从贮水以来,它们的轮廓虽少有变化,但它们的位置却今昔无异。” [34] 当我们把大陆的水平移动加以考虑时,对永存论就只能同意其中的一点,即大陆面积与大洋底的总面积是大致确定不变的(除了大陆的面积在不同时期中稍有伸缩外)。前面所引的永存论的所有论据也只有这一点是真实可靠的。

我们必须这样完全拒绝冷缩说,而对于陆桥说与永存论,我们则只需将它们的论据化为理应得出的结论,以便通过大陆漂移学说来协调这两种如此对立的理论。大陆漂移学说的说法是:陆地的连接是有过的,但不是后来沉没的陆桥,而是大陆间的直接连合;永存的不是个别的海和陆,而是整个的海陆面积。

在以下各章中,我们将尽力提出重要论据,来阐明大陆漂移学说的正确性。

[1] A.魏格纳:《大陆的生成》(Die Entstehung der Kontinente)。1912年《彼得曼文摘》第185—195、253—256、305—309页。同一题目文字略经简缩,发表于1912年德国《地质杂志》(Geol.Rundsch)上,第3卷第4期第276—292页。

[2] A.魏格纳:《海陆的成因》(Die Entstehung der Kontinente und Ozeane)。《费威希丛书》第23集,共94页,1915年不伦瑞克(Brunswick)出版。

[3] 本书第二版为《科学丛书》(Die Wissenschaft)第66集,共135页,1920年不伦瑞克出版。

[4] 勒费尔霍次·封·科尔堡:《在地质时期中地壳的转动》(Die Drehung der Erdkruste in geologischen ZeitrÄumen),共62页,1886年慕尼黑出版。第二版增至247页,1895年慕尼黑出版。

[5] D.克莱希高尔:《地质学上的赤道问题》(Die Äquatorfrage in der Geologie),共248页,1902年希太尔(Steyl)出版。

[6] 惠兹坦因:《固体、液体及气体的流动及其在地质、天文、气候、气象学上的意义》(Die Strömungen des Festen, Flüssigen und Gasförmigen und ihre Bedeutung für Geologie, Astronmie, Klimatologie und Meteorologie),共406页,1880年苏黎世出版。

[7] 载英国《地质杂志》1907年第15卷第23—38页,又见1907年Ga第43卷第385页,以及《苏格兰地理杂志》(Scot.Geogr.Mag)1907年第23卷第523—535页。

[8] 为地质学者所共知的达尔文(Darwin)这个学说纯然是一种假说,遭到施瓦尔茨恰尔德(Schwarzschild)、利亚浦诺(Liapunow)、鲁兹基(Rudzki)、西伊(See)等人的反对,认为是不能成立的。我自己对于月球起源的看法则与达尔文完全不同,可以参看A.魏格纳:《月球火山口的起源》(Die Entstehung der Mondkrater)一书,《费威希丛书》第55集,共48页,1921年不伦瑞克出版。

[9] F.B.泰罗:《第三纪山带对地壳起源的意义》(Bearing of the Tertiary Mountain Belt in the Origin of the Earth’s Plan), 1910年《美国地质学会会刊》(Bull.Geol.Soc.Amer.)第21卷第179—226页。

[10] E.凯塞尔:《普通地质学教程》(Lehrbuch der allgemeinen Geologie)第五版,1918年斯图加特(Stuttgart)出版。

[11] L.科贝尔:《地球的构造》(Dar Bau der Erde),共324页,1921年柏林出版。

[12] E.苏斯:《地球的起源》(Das Antlitz der Erde)第1卷第778页,1885年出版。英文版第1卷第604页,1904年出版。

[13] A.海姆:《瑞士阿尔卑斯山的构造》(Bau der Schweizer Alpen),《自然科学新年报》(Neujahrsblatt d.Naturf.Ges.)第110期第24页,1908年苏黎世出版。

[14] M.P.鲁兹基:《地球物理学》(Physik der Erde),第118页,1911年莱比锡出版。

[15] M.P.鲁兹基:《地球物理学》(Physik der Erde),第122页。又见乌尔夫(Wolff):《火山作用》(Der Vulkanismus)第1卷第8页,1913年斯图加特出版。

[16] O.阿姆斐雷:《褶皱山脉的运动方式》(Über das Bewegungsbild von Faltengebirgen),《全德地质研究所年报》(Jahrb.d.k.k.Geol.Reichsanstalt)第56卷第539—622页,1906年维也纳出版。

[17] E.赖耶尔:《地质学的基本问题》(Geologische Prinzipienfragen)第140页,1907年莱比锡出版。

[18] M.P.鲁兹基:《地球物理学》第122页。

[19] K.安德雷:《造出运动的条件》(Über die Bedingungen der Gebirgsbildung),1914年柏林出版。

[20] F.科斯马特:《对于魏格纳大陆漂移学说的探讨》(Erörterunger zu A.Wegener’s Theorie der Kontinentalverschiebungen),1921年《柏林地质学会杂志》(Zeitschr.d.Ges.f.Erdkunde zu Berlin)第103页。

[21] 博斯(E.Böse):《论地震》(自然论文集新版)[Die Erdbeben(Sammlung, Die Natur, n.d.)]第16页,并参看前引安德雷的批评。

[22] A.海姆:《造山运动的力学研究》(Untersuchungen über der Mechanismus der Gebirgsbildung)第二篇第237页,1878年巴塞尔(Basle)出版。

[23] E.凯塞尔:《普通地质学教程》第五版第132页,1918年斯图加特出版。

[24] H.赫格塞尔:《地球的冷却和造山运动》(Die Abkühlung der Erde und die gebirgsbildenen KrÄfte),德国《地球物理学汇报》(Beitr.z.Geophysik)第2卷第153页,1895年。

[25] 阿尔特脱(Arldt)在《南大西洋的生成》(Südatlantische Beziehungen)一文中(载1916年《彼得曼文摘》第62卷第41—46页)说道:“但今日仍有反对陆桥说的人,其中以G.普费弗尔反对尤力。他根据今日限于南半球的多种生物在北半球也找到化石这一事实,确信这些生物种曾经是分布于全球的。这个结论完全不能接受;尤其不能接受的是,进一步假定,即使北半球没有发现同种化石,只由于南半球有间断分布,就可以认为生物过去是全球分布的。即使他用北大陆及人们所说的地中海桥的通道来解释所有这些特殊分布情况,这种说法也是完全没有坚固的基础的。”即使有个别的例子的发展过程像普费弗尔所说,我们认为:南大陆间生物的亲缘关系可以用直接的陆地连接来解释,比从同一的北方地区向各方平行迁移出来的说法要简单得多,完善得多。

[26] 虽然迪纳尔(C.Diener)在《地球表面的大地形》(Die Groszformen der ErdoberflÄche)一文中(载《地质学文摘》[Mitt.d.k.k.geol.Ges.Wien]第58卷第329—349页,1915年维也纳出版)反对我们的见解,但他的反对是基于许多误解的。这些误解大部分已经由柯本的《关于均衡说及大陆的性质》(Über Isostasie und die Natur der Kontinente)一文予以驳斥(该文发表于1919年德国《地理杂志》[Geogr.Zeitschr.]第25卷第39—48页)。C.迪纳尔说道:“北美洲向欧洲推移时,它和亚洲大陆的联系必然在白令海峡破裂。”这种误解是看了墨卡托投影的世界图得来的。若是拿一个地球仪来看,误解自然冰释。这个问题实质上只是北美洲以阿拉斯加为顶点作了转动的结果。

[27] L.V.乌毕希:《魏格纳的大陆漂移学说与动物地理学》(Wegener’s Kontinentalverschiebungstheorie und die Tiergeographie),1921年《维尔次堡物理学与医学学会论文集》(Verh.d.Physik.-Med.Ges.z.Würzburg)第1—13页。

[28] 对于可能是深海沉积物的详细论述,可参考达斯克(E.Dacque):《古地理学的理论基础与方法》(Grundlage und Methoden der PalÄogeographie)第215页,1915年耶拿(Jena)出版。

[29] G.de祁尔:《关于冰期以后的斯堪的纳维亚的地理演化》(Om Skandinaviens geografiska Utvekling efter Istiden),1896年斯德哥尔摩出版。

[30] M.P.鲁兹基:《地球物理学》,第229页,1911年莱比锡出版。

[31] 在离喜马拉雅山脚50英里的恒河平原上的卡利亚纳(Kaliana)地方,铅垂线的向北偏差仅为1秒,而山体的引力应该产生58秒的偏向。同样,在贾尔派古里(Jalpaiguri)地方也只有1秒,而不是应有的77秒(根据科斯马特的测定)。

[32] F.科斯马特:《重力异常与地壳结构的关系》(Die Beziehungen zwischen Schwereanomalien und Bau der Erdrinde),载1921年德国《地质杂志》第12卷第165—189页。

[33] W.施韦达尔:《对魏格纳大陆漂移学说的探讨》(Bemerkungen zu Wegener’s Hypothese der Verschiebung der Kontinente),1921年《柏林地学会杂志》第120—125页。

[34] B.维理士:《古地理学原理》(Principles of Palogeography)一文,载1910年英国《科学》(Science)杂志第31卷第790号第241—260页。这当然是一个武断的说法。其他作者,例如索格尔(Sörgel),他在《大西洋裂隙和对魏格纳大陆漂移说的评注》(Die Atlantische ‘Spalte’, Kritische Bemerkungen zu A.Wegener’s Theorie von der Kontinentalverschiebung)一文中(载1916年《德国地质学会月刊》〔Monatsber.d.deutsch.Geol.Ges.〕第68卷第200—239页)提出一种折中的说法,允许这些桥形的陆地可以缩小为大洋盆地边缘的陆桥。但这种妥协并不成功。因为这样一来,不但解释生物亲缘关系更为困难,而且在物理学上的根据也不充分。