第二部分 性选择

·Sexual Selection·

我将在以下几章讨论属于各个纲的动物的第二性征,并努力把本章所阐明的原理应用于每个事例。我们用于讨论最低等动物纲的时间将很短,而对于高等动物,尤其是对于鸟类,则必须用相当的篇幅详加讨论。请注意,由于已经说明的理由,关于雄者用以寻求雌者并在寻得后牢牢把它抓住的无数构造,我只想举出少数例子用做说明。另一方面,关于雄者用以战胜其雄性对手的以及用以魅惑或刺激雌者的全部构造和本能,将予以充分讨论,因为它们在许多方面都是最有趣的。

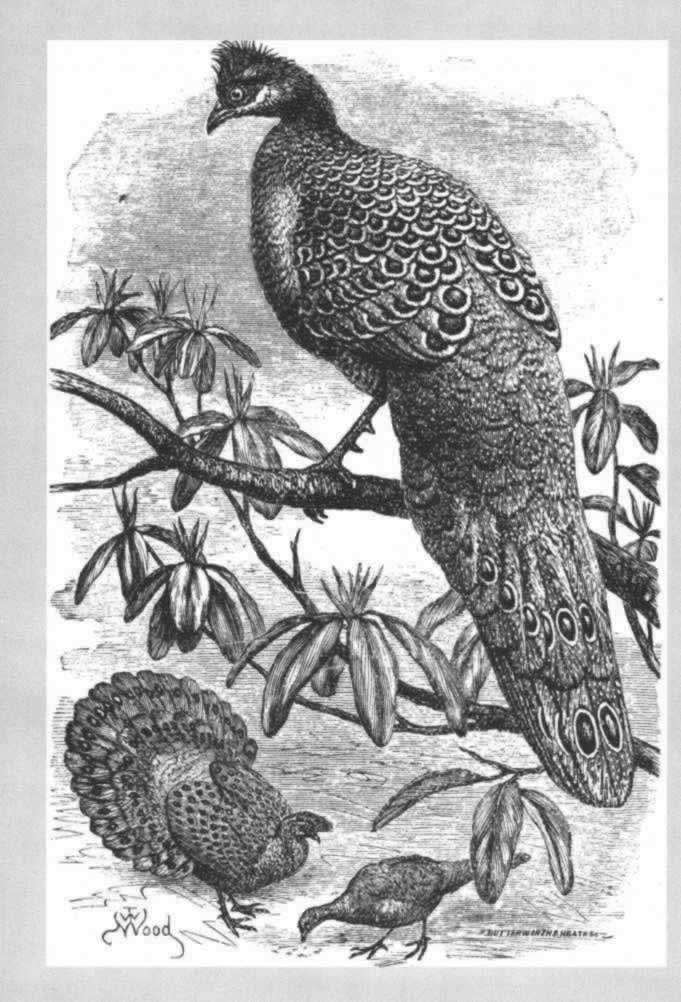

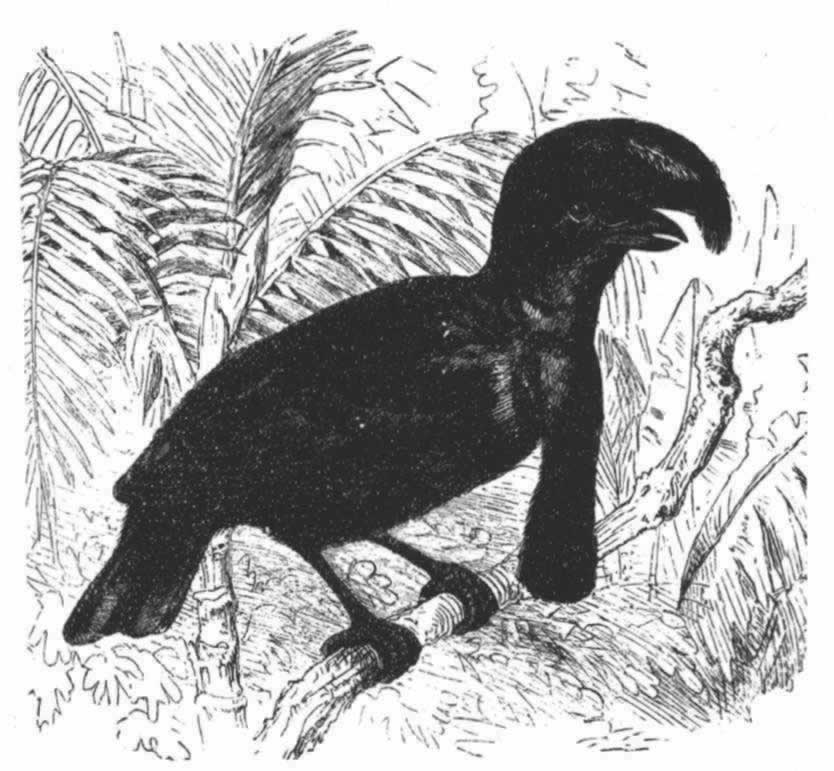

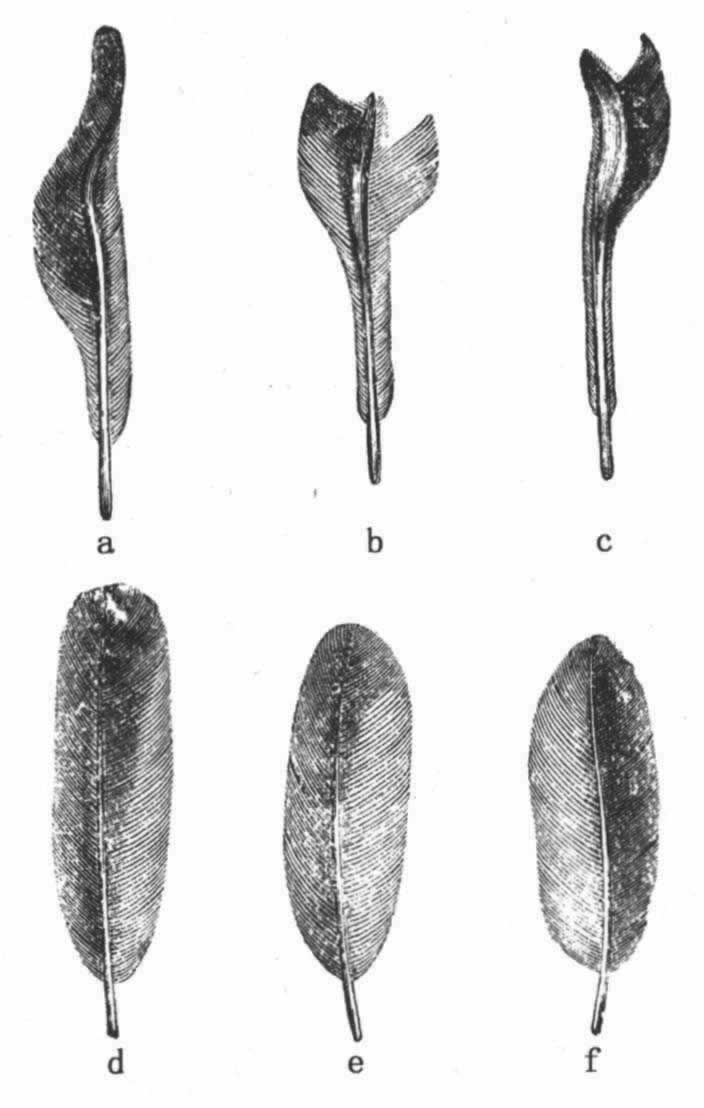

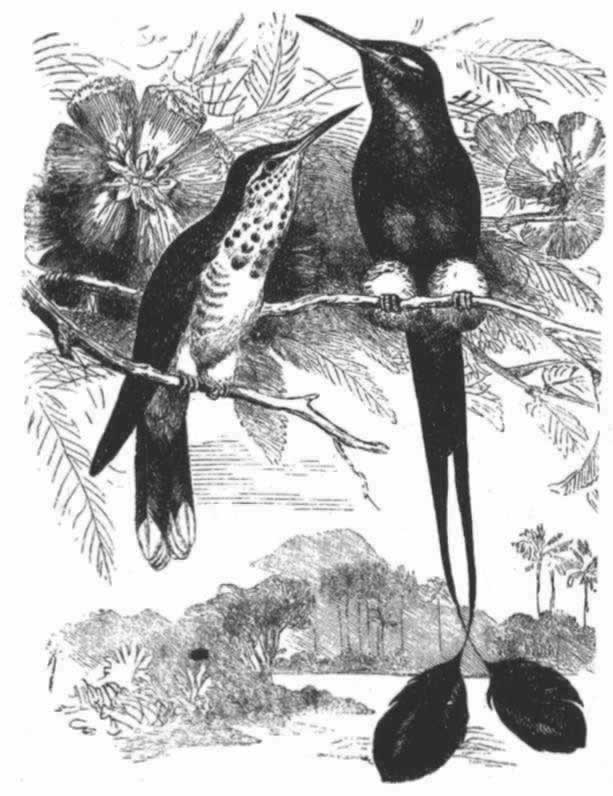

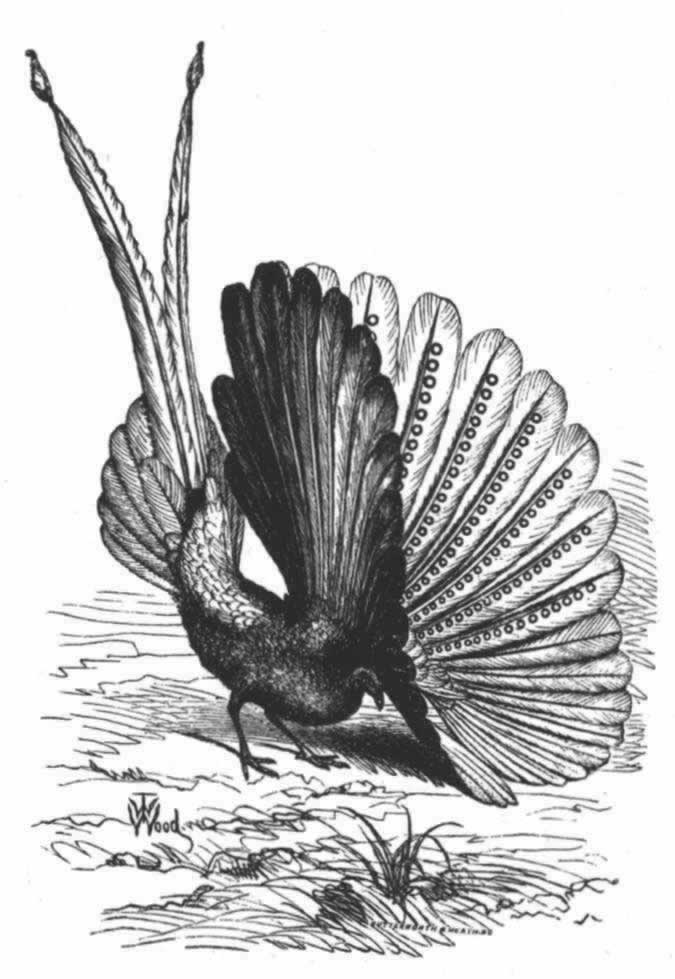

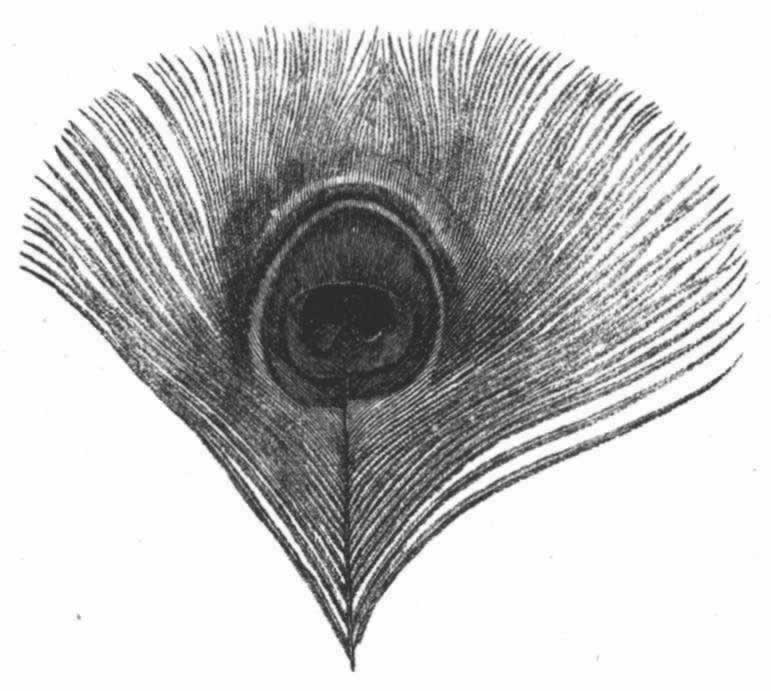

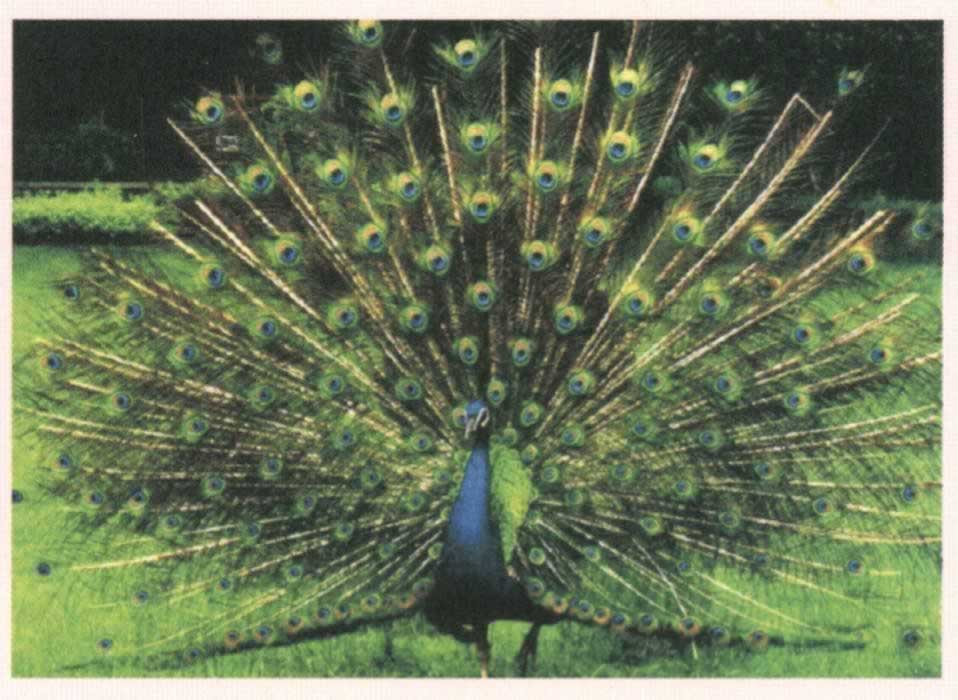

▲巴特利特先生见过一只在求偶活动中的雄孔雀雉,并给我看了按当时姿态制作的一个标本。这种鸟的尾羽和翼羽都饰以美丽的眼斑,就像孔雀尾羽上的眼斑那样。当雄孔雀夸示自己时,便展开并竖起其尾羽,使其同躯体相横切,这是因为它站在雌鸟之前,需要同时显示其鲜蓝色的喉部和胸部。

第八章 性选择原理

第二性征——性选择——作用方式——雄者的过剩——多配性——性选择通常只使雄者发生变异——雄者求偶的热望——雄者的变异性——雌者对配偶的选择——性选择与自然选择的比较——在生命相应时期出现的遗传性,在一年相应季节出现的遗传性,限于性别的遗传性——若干遗传形式之间的关系——雌雄任何一方以及幼小动物为什么没有通过性选择而发生改变的原因——有关整个动物界雌雄两性比例的补充说明——同自然选择有关的雌雄两性比例

凡是雌雄异体的动物,雄者的生殖器官必然与雌者不同,这就是第一性征(primary sexual characters)。但雌雄的区别常常表现在亨特所谓的第二性征上(secondary sexual characters),而它们同生殖行为并无直接关系。例如,为了易于寻找或接近雌者,雄者具有某些感觉器官或运动器官,这是雌者所没有的,或比雌者的这等器官更为高度发达;又如,为了将雌者牢牢抓住,雄者具有特殊的抱握器官。这样器官的种类形形色色,无穷无尽,进级为通常被列为第一性征的那些器官,而且在某些场合中,它们同第一性征的器官几乎无法区别;在雄性昆虫腹端的复杂附属物中我们见到许多这方面的例证。因而除非我们将“第一的”(primary)这个术语的含义限于生殖腺的范畴,否则就几乎不可能决定何者是第一性征,何者是第二性征。

雌者同雄者的区别往往在于前者具有营养其后代或保护其后代的器官,譬如哺乳动物的乳腺以及有袋类的腹袋。在少数场合中,却是雄者具有类似的器官,而雌者没有,譬如某些雄鱼的储卵囊,这等器官在某些雄蛙身上也有暂时的发育。大多数蜂类的雌者具有一种采集和携带花粉的特殊工具,它们的产卵器也演变成一根蜇针,用于保卫幼虫和群体。还可以举出许多相似的事例,但与本文无关。然而,另外一些雌雄差异尽管同初级生殖器官毫无关联,却正是我们所特别注意的——譬如雄者的较大体型,力量,好斗性,用于对竞争对手进攻的武器或防御的手段,绚丽的色彩和各种装饰,鸣唱的能力以及诸如此类的其他性状。

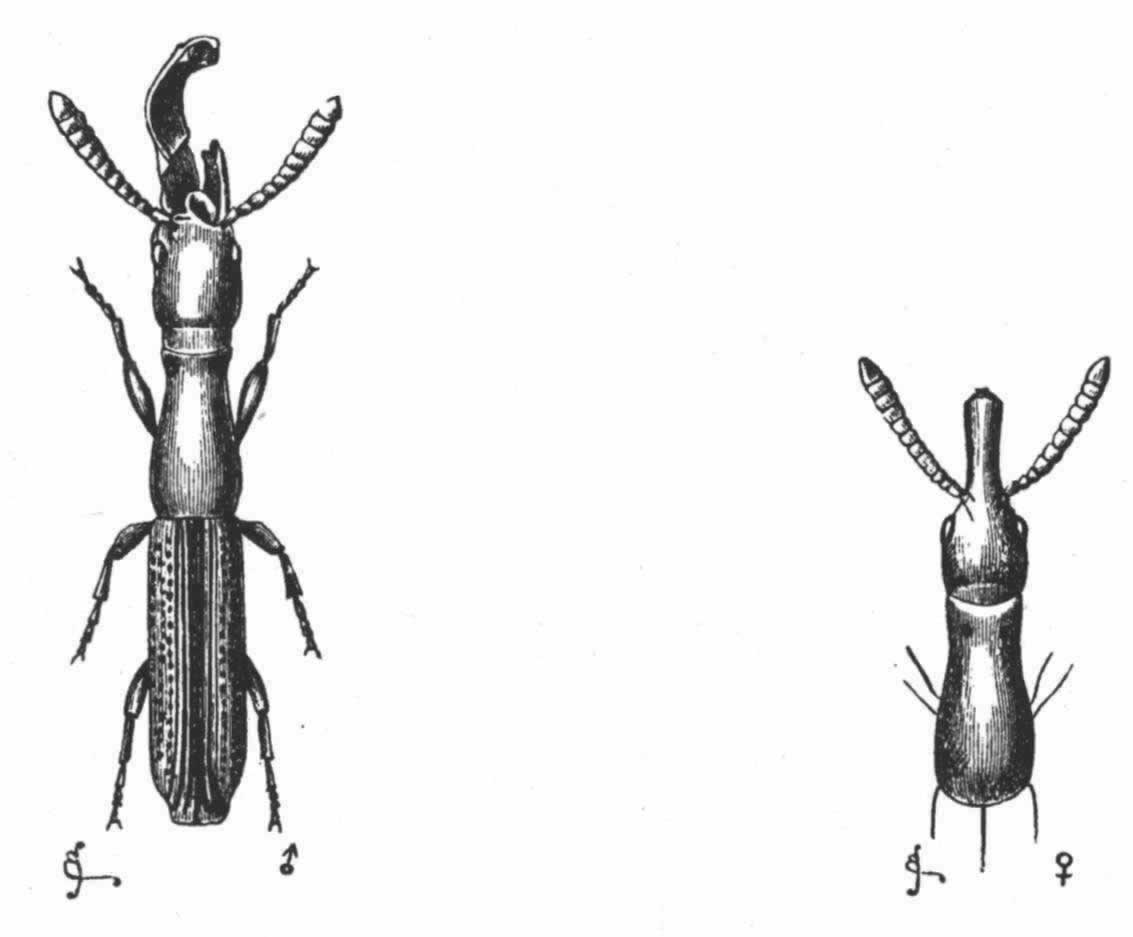

除了上述的第一性差异与第二性差异以外,某些动物雌雄二者的构造差异是和不同的生活习性有关,而完全不是或仅是间接地和生殖功能有关。像某些蝇类(蚊科,Culici dae和虻科Tabanidae)的雌者都是吸血虫,而雄者则以花为生,其口器缺少上颚。 (1) 某些蛾类和一些甲壳类(异足虫Tanais)的雄者具有不完备而封闭的口器,不能取食。某些蔓足类的补雄(complemental males)就像附生植物那样,或依雌者为生,或依两性体为生,它们既没有口器也没有抱握肢。在这等场合中,是雄者发生变异并失去雌者所具有的某些重要器官。在另外一些场合中,则是雌者失去了这等器官;例如,雌萤火虫无翅,许多种雌蛾也如此,其中有些甚至永远没有脱茧而出。许多寄生甲壳类的雌者已失去它们用于游泳的后肢。有些像甲科(Curculionidae)的象甲虫,其雌雄二者的喙长有巨大差异, (2) 但这种性差异以及许多与此相似的差异的意义何在,尚属不明。与不同生活习性有关的雌雄二者之间的构造差异,一般只限于低于人类的动物;但关于少数一些鸟类的喙,雄者和雌者的却不相同。新西兰辉雅鸟(Huia)的这种差异非常之大,我听布勒博士说, (3) 那种雄鸟用坚固的喙从腐朽树木中凿取昆虫的幼虫,而雌鸟则用长得多的而且非常柔软易弯的喙在树木较柔软的部位探求之,它们就这样彼此互助。在大多数场合中,两性之间的构造差异多少都同种的繁殖有直接关系,因而一个雌者为了给大量的卵供应养分,需要比雄者更多的食物,所以需要特殊的取食手段。一只生命很短的雄性动物的取食器官由于不使用而消失,并不会带来什么损害;但要保持完善状态的运动器官,以便接近雌者。反之,在雌者方面,如果逐渐获得一些习性使飞翔、游泳或行走等能力成为无用的话,也可能失去这等运动器官,而不会不安全。

然而,我们在这里所涉及的仅是性选择。性选择是以某些个体专在繁殖方面比同一性别和同一物种的其他个体占有优势为前提的。如上所述,当雌雄二者因生活习性不同而引起构造上的差异时,它们无疑是通过自然选择而发生变异,并靠遗传作用使该变异限于同一性别。除此之外,第一性器官以及养育或保护幼小动物的那些器官也都处于同样的影响之下;因为最善于繁殖和养育其后代的那些个体,在其他条件相等的情况下,将会留下最大量的后代,以继承它们的优越性;而不善于繁殖和养育其后代的那些个体就会留下少量的后代,以继承其弱小的能力。当雄者势必寻找雌者时,他就需要感觉的和运动的器官,但如果这些器官也是其他生活用途所需要的,它们将像在一般场合中那样,通过自然选择而得到发展。当雄者找到了雌者时,雄者有时绝对需要抱握的器官以便把雌者抓牢;因此华莱士博士告诉我说,某些蛾类雄者的跗节(即脚)如果破裂,它们就不能同雌者结合。许多海洋甲壳类的雄者一旦达到成年,它们的足和触角就会以一种异常的方式发生改变,以便抱握雌者;从这一点我们可以设想,这是因为这等动物被大海的浪涛冲向四方,因此它们为了繁殖其种类,它们就需要有这些器官,如果是这样的话,这些器官的发展就是正常选择即自然选择的结果。有些等级极低的动物也为了同样的目的而发生了变异,因此某些寄生虫的雄者,一旦充分成长,其躯体末端的下表面就变得像一把粗锉刀那样粗糙,它们借此把雌虫盘绕起来并持久地抱握住雌者。 (4)

倘若雌雄二者都遵循完全相同的生活习性,而且雄者的感觉器官或运动器官比雌者的更为高度发达,那么这些器官的完善化可能就是由于雄者为了寻求雌者所必不可少的;但这些器官在绝大多数情况下,仅仅是给某个雄性个体提供一种优势以胜过另一个雄性个体,因为,那些禀赋较差的雄者只要有充裕的时间也会成功地同雌者交配;再从雌者的构造来判断,它们在其他一切方面对于正常的生活习性也都适应得一样好。在这等场合中,既然雄者获得其现有构造并非由于要在生存斗争中更好地适于生存,而是由于获得了一种优势以胜过其他雄者,还由于把这种优势仅仅传给了其雄性后代,所以在这里性选择一定起了作用。正是这种区别的重要性,引导我把这种选择的形式命名为性选择。再者如果抱握器官对雄者的主要用途是在于当其他雄者到来之前或受到其他雄者的攻击时,防止雌者逃脱,那么这些器官将会通过性选择,也就是凭借某些个体所获得的胜于其竞争对手的优势而完善起来。然而在大多数这类场合中,要把自然选择的效果和性选择的效果区别开来是不可能的。关于雌雄二者的感觉、运动和抱握器官的种种差异细节可以连篇累牍地加以叙述。然而,由于这些构造并不比那些能适应正常生活用途的其他构造更为有趣,所以我将几乎完全略而不谈,而只在各个动物纲之下列举少数例子。

有许多其他构造和本能必定是通过性选择而发展起来的——诸如雄者用于同其竞争对手进行战斗并把它们赶走的进攻武器和防御手段——雄者的勇敢和好斗性——它们形形色色的装饰物——它们用来发生声乐或器乐的装置——以及它们那散发气味的腺体,后面这些构造中的多数仅仅是为引诱或刺激雌者服务的。显然,这些性状是性选择而不是自然选择的结果,因为要是没有禀赋较好的雄者在场,那些没有武装,没有装饰或是没有魅力的雄者也会同样成功地在生存斗争中留下众多的后代。我们可以推论,情况正是如此,因为雌者既没有武装又没有装饰,也仍然能够生存下来并繁殖其种类。我们刚刚涉及的这类次级性征,由于在许多方面都饶有兴趣,特别是由于这类性征有赖于任何一种性别的诸个体的意志,选择和竞争,所以将在以下几章详加讨论。当我们见到两个雄者为了占有雌者而战斗或是一些雄鸟在一群雌鸟面前展示它们华丽的羽衣并作出奇特滑稽的表演时,我们毫不怀疑它们这样做虽然是由于本能所引致,但显然懂得它们的所作所为是为了什么,而且是有意识地发挥其心理的和肉体的能力。

正如人们能从斗鸡场上选择优胜者来改进其斗鸡品种一样,在自然界里看来也是那些最强壮的、精力最充沛的或具有最佳武器的雄者占有优势,并导致自然界里的品种或种的改进。一种轻微程度的变异性可导致某种优势,无论这种变异性多么轻微,但在反复的生死争夺中,对于完成性选择的过程,这已经够用了;可以肯定第二性征是显著容易变异的。正如人类能按照自己的审美标准使雄性家禽产生美色,或更确切地说,人类能对原来由亲种所获得的美色加以改变,从而能使塞勃赖特短脚鸡(Sebright bantam)产生漂亮的羽衣和一种直立而独特的姿势——在自然状况下,看来雌鸟同样经过对那些魅力较强的雄鸟进行长期选择,曾使后者增添美色以及其他吸引雌者的属性。毫无疑问,这意味着雌者方面具有鉴别和审美的能力,乍一看,这似乎是极其不可能的;但根据以后所提出的事实,我希望能够阐明雌者确有这等能力。然而,当我们说到低于人类的动物具有美的感觉时,绝不可设想它可以同一个具有多种多样复杂联想的文明人的这种感觉相 比拟。把动物的审美力同最低等未开化人的审美力加以比较,是较为恰当的,这等未开化人赞美任何灿烂发光的或奇特的东西并用来装饰自己。

由于我们对若干之点还是无知无识,所以有关性选择作用的确切方式多少有点无法肯定。尽管如此,如果那些已经相信物种可变性的博物学者们读到以下章节,我想他们还会同意我的意见,即性选择对有机界的历史起了一种重要作用。可以肯定的是,在几乎所有的动物中,存在着雄者之间为了占有雌者的斗争。这个事实如此为大家所熟知,以致再举例说明就成为多余的了。假定雌者的心理能力足够用来选择对象,那么雌者就有从若干雄者当中选中一个对象的机会。在许多场合中,特定的环境条件使雄者之间的斗争特别剧烈。这样,英国的雄性候鸟一般都先于雌鸟抵达繁殖地,因此许多雄鸟早就做好了争夺每只雌鸟的准备。詹纳·韦尔(Jenner Weir)先生告诉我,那些捕鸟人断言夜莺(歌鸲nightingale)和莺(blackcap)永远都是如此,而关于后者,詹纳·韦尔先生自己就可以证实这种说法。

布赖顿的斯韦斯兰德(Swaysland)先生最近40年来有一种习惯,每当侯鸟第一次来到时他就去猎捕,而他从来没有发现任何物种的雌鸟先于雄鸟到达。在一个春天里,他打了39只雄黎氏鹡鸰(Budytes Raii)以后,还未见到一只雌鸟。丘尔德先生从解剖那些最先到达这个国家的鹬鸟中断定雄鸟先于雌鸟到达。美国绝大多数的候鸟也是如此。 (5) 从海洋溯游到英国一些河里的大多数雄鲑鱼比雌鱼先行到达,并做好了繁殖的准备。蛙类和蟾蜍类似乎也是如此。在整个昆虫这个大纲中,几乎总是雄虫先从蛹期羽化,因此一般在能见到任何雌虫之前的这段时间里到处都是雄虫。 (6) 雄者和雌者在到达期和成熟期上的这种差异,其原因是十分清楚的。那些每年最先迁徙到任何地方的雄者,在春季最先做好繁殖准备的雄者,或是最富于热情的雄者,都能留下最大量的后代,而这些后代大概都有遗传相似的本能和体质的倾向。必须记住,如果不同时干扰雌者的产仔时间,就不可能非常实质性地改变雌者性成熟的时间,而产仔时间一定是由每年的季节来决定的。总之,在几乎所有雌雄异体的动物中,雄者之间为了占有雌者要经常不断地反复进行斗争,这一点是无可怀疑的。

我们研究性选择所面临的难题,在于弄清楚战胜了其他同性对手的雄者、或者那些被证明对雌者最富有魅力的雄者怎样比被击败的、魅力较差的竞争对手留下了数量较多的后代以继承它们的优越性。除非确有上述结果发生,否则使某些雄者比其他雄者占有优势的那些性状就不会通过性选择而臻于完善和增强起来。假如雌雄二者以完全相等的数目存在,那些禀赋最差的雄者(多配性盛行的地方除外)也会最终找到雌性配偶,同那些禀赋最佳的雄者一样,留下同样多的后代,并且同样好地适应其一般的生活习性。根据各种事实和考察,我以前曾推断,关于第二性征十分发达的大多数动物,其雄者的数量大大超过了雌者,但这决不是永远如此。如果雄者同雌者是2∶1,或3∶2,甚至其比例多少更低些,那么整个情况就要简单了,因为那些武装得更好或更富有魅力的雄者将会留下最大量的后代。然而在尽可能考察了不同性别的数量比例之后,我不相信两种性别在通常情况下,其数量会悬殊太大。在大多数情况下,看来性选择的效用是通过下述方式来完成的。

让我们以任何一个物种为例,譬如说某一种鸟,把居住在某一地区的雌鸟分为相等的两群,其中一群包含的个体精力较充沛,营养状况较好,另一群包含的个体则精力较差,健康较弱。几乎没有任何疑问,前者在春季要先于其他雌鸟做好繁殖准备;这正是多年来对鸟类生活习性进行了细致观察的詹纳·韦尔先生的意见。同样无可怀疑的是,那些精力最充沛、营养状况最良好以及最早生殖的雌鸟,平均起来将会成功地养育数量最大的优良后代。 (7) 至于雄鸟,正如我们所见到的,一般先于雌鸟做好生殖准备;那些最健壮的雄鸟,以及有些物种里那些武装得最好的雄鸟,把弱者赶走之后,将会同那些精力较充沛、营养状况较良好的雌鸟进行交配,这因为它们都是最早开始生殖的。 (8) 这等精力充沛的配偶肯定会比那些发育迟缓的雌鸟养育数量较多的后代,假如雌雄二者的数量相等,这些发育迟缓的雌鸟势必要同那些打了败仗的力量较弱的雄鸟进行交配;对于在连续世代的过程中增加雄者的大小、体力和勇敢或是改进其武器,上述那种情况正是所需要的一切。

但在很多场合中,战胜了其竞争对手的雄者如果没有被雌者选中,还是不会占有后者。动物的求偶决不是如人们所想象的那么简单而短促的一桩事。雌者最容易受那些装饰较美的、或鸣唱最动听的、或表演最出色的雄者所挑逗,或者喜欢与之配对;但同时雌者们很可能挑选那些精力比较充沛而活跃的雄者,这一点已通过实际观察在一些例子里得到了证实, (9) 这样,那些最先开始生殖的精力比较充沛的雌者将会在许多雄者中进行选择,虽然雌者们也许不会总是选得最强壮的或武装最好的对象,但它们将会选得那些精力充沛的、武装良好的、并在其他方面最有魅力的对象。因此,这些早期交配的雌、雄双方,有如上面所阐明的,在养育后代方面,就会比其他配偶占有优势;显然这在诸代的漫长过程中足可使雄者不仅增加其体力和战斗力,同样地还可增添其各种各样的装饰物或其他魅力。

与此相反,雄者选择特定雌者的事例就比较罕见得多,在这样场合中,显然只有那些精力最充沛的并且战胜了其他对手的雄者才能最自由地选择雌者;几乎可以肯定,它们将会选择精力充沛的以及具有魅力的雌者。这等配偶在养育后代方面将占有优势,如果雄者在交配季节具有保护雌者的力量,如某些高等动物之所为,或能帮助雌者养育后代,则上述优势尤其明显。如果某一性别爱好和选择相反性别的某些个体,同样的原理也可应用;假定它们所选择的不仅是更有魅力而且也是更精力充沛的个体的话。

两种性别数量的比例

我曾说过,要是雄者的数量大大超过雌者,则性选择就是一桩简单的事情。因此,我对尽可能多的动物的两性比例进行了力所能及的调查,但材料是不充分的。我在这里所提出的只是调查结果的一个简短提要,而将有关细节留在附录中去讨论,以免干扰我的论述的过程。只有对家养动物,才能确定其出生时的性别比例数,但没有留下有关这个目的的任何记录。然而,我通过间接方法搜集了相当可观的统计数字,从这些数字可以看出我们大多数的家养动物在出生时其雌雄二者的数目接近相等。例如,竞赛马21年间的出生记录为25560匹,公马出生数与母马出生数的比例为99.7∶100。细躯猎狗(greyhounds)雌雄出生数不相等的程度比任何其他动物都大,在12年间出生的6878只小狗中,公狗与母狗的比例为110.1∶100。然而能否可靠地推论自然条件下和家养条件下的性别比例是一样的,在某种程度上尚属疑问。因为环境条件的轻微而未知的差异会影响性别的比例。因此,从人类来看,以女性出生率为100,则英国的男性出生率为104.5,在俄国为108.9,而利沃尼亚(Livonia)的犹太人则为120。但我将在本章的附录里再回头讨论这个男性出生数过量的奇妙问题。然而在好望角,若干年内出生的欧洲血统的男孩同女孩的比例数是(90~99)∶100。

对我们现今的目的来说,我们所关心的不仅是出生时期的性别比例数而且还有成熟时期的性别比例数,这就增加了另一个可疑因素;因为有一个十分确定的事实:就人类来说,男性在出生前、出生时以及幼儿时期最初几年内死亡的数目要比女性大得多。公羊羔的情况几乎肯定也是这样,有些其他动物的情况大概亦复如此。有些物种的雄性动物彼此争斗相杀,或者到处互相追逐直至变为衰弱不堪。它们在急切寻求雌者而四处奔走时,也必定常常面临种种危险。许多种类的雄鱼比雌鱼小得多,前者据信常常被后者或是别的鱼类所吞食。有些鸟类的雌鸟看来要比雄鸟早死,它们容易在巢里或照看雏鸟时被消灭掉。就昆虫来说,雌性幼虫常常大于雄性幼虫,从而就更可能遭到吞食。在某些场合中,成熟的雌者比较不爱动而且动作比雄者迟缓,从而不能有效地逃避危险。因此,关于自然状况下的动物,为了断定它们成熟时期的性别比例,我们必定只有依靠估计;除非性别数目的不相等非常悬殊,否则这种方法的可靠性是很小的。尽管如此,就我们所能作出的判断来说,我们可以从附录所列举的事实中作出这样的结论,即,少数哺乳类、多数鸟类、一些鱼类和昆虫类的雄性数量要比雌性数量大得多。

雌雄二者的逐年比例稍有变动,例如竞赛马,某年,每产100匹母马,相应产107.1匹种马,而另一年则为92.6匹,又如细躯猎狗,雄者的比例数从116.3变动到95.3。但是,如果在比英格兰更广阔的区域里搜集更庞大的数字来列表显示,则这等变动可能就会消失。像这样,简直不足以导致性选择在自然条件下发生作用。尽管如此,在某些少数野生动物的场合中,正如附录所表明的,性别比例似乎还在不同季节里,要不,在不同产地出现足够程度的变动以导致性选择发生作用。其所以如此,是因为可以观察到,那些能够战胜其竞争对手的,或对雌者最有魅力的雄者,在某些年代或某些产地所获得的任何优越性大概都会遗传给其后代,而不致在此后消失。在随后的季节里,当出现雌雄数目相等时,每个雄者如果都能得到一个雌者,那些产生较早的而且较为强壮的或更有魅力的雄者至少还会同较弱的或魅力较差的雄者一样有一个留下后代的良好机会。

多 配 性

多配性的实行也会导致由雌雄数目实际不相等所引起的相同结果,因为,如果每个雄者占有两个或更多的雌者,那么就会有许多雄者不能找到配偶;后者无疑将是那些较弱的或魅力较差的雄性个体。许多哺乳类或少数鸟类都是一雄多雌,即多配性的,但我未发现低等动物有这种习性的任何证据。这种动物的智力也许不足以导致它们集拢一群雌者并守住她们。看来多配性和第二性征的发达之间存在着某种关系,几乎是确定无疑了。这一点支持了这样的观点:即雄者的数量优势大概显著地有利于性选择的作用。尽管如此,许多严格单配性的动物,特别是鸟类,还显示了强烈显著的第二性征,而某些少数多配性的动物却没有这等性征。

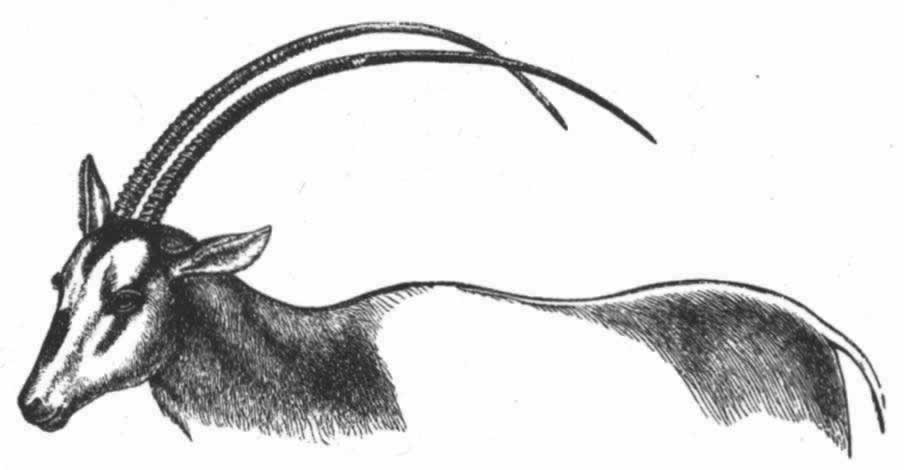

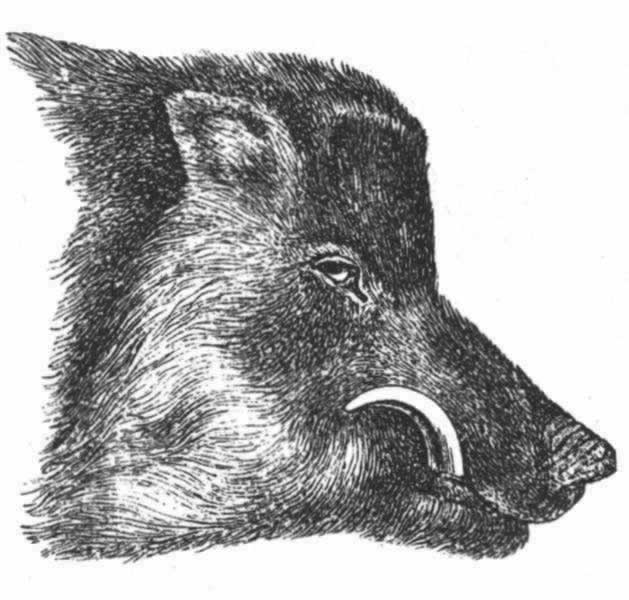

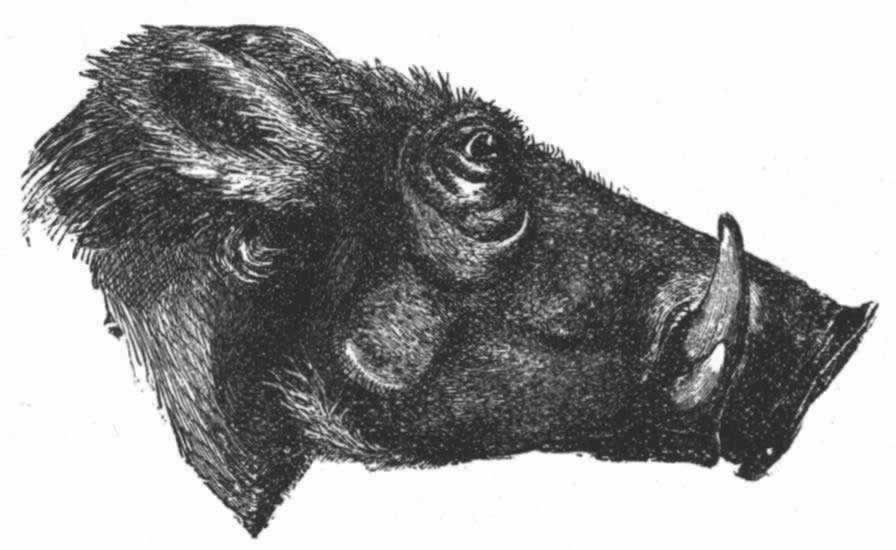

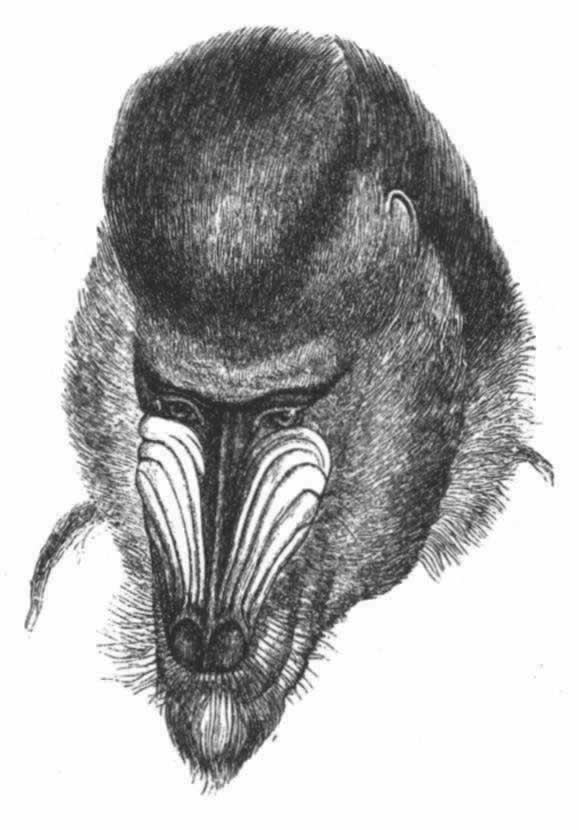

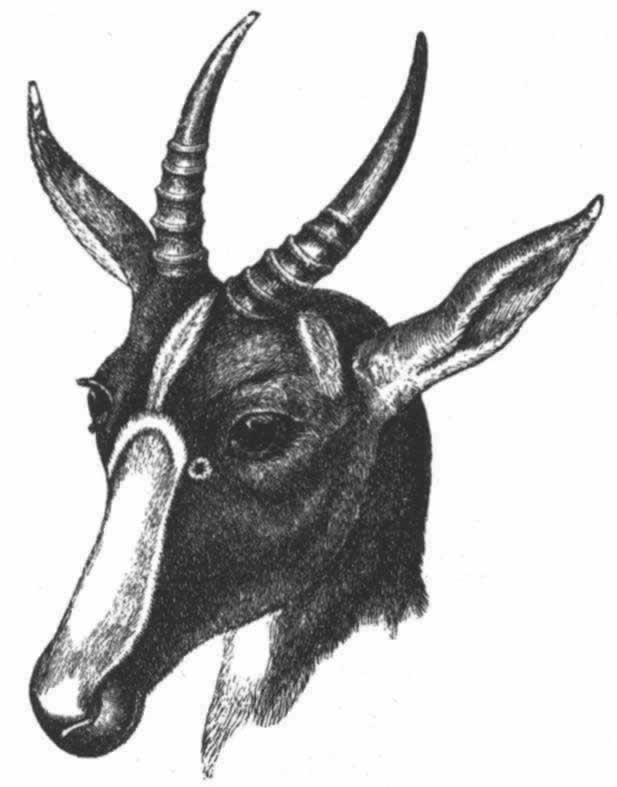

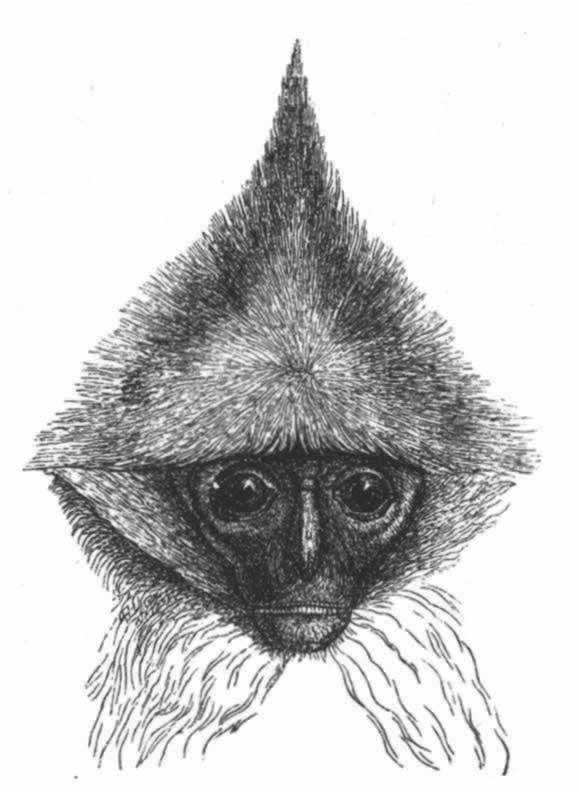

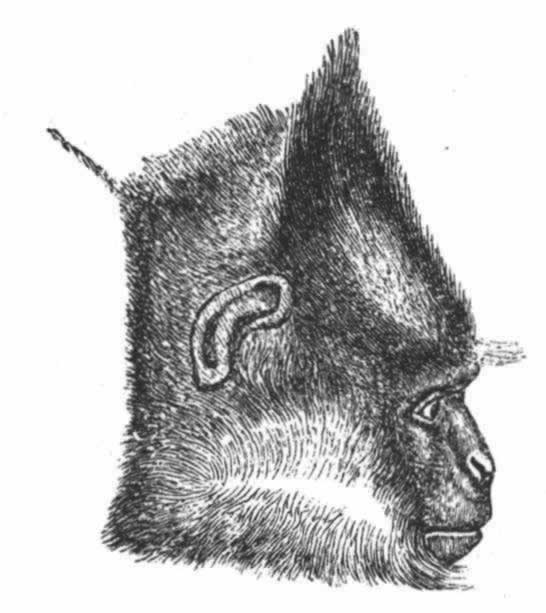

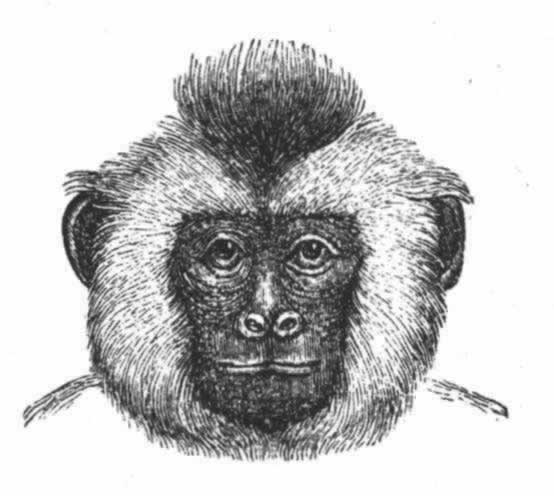

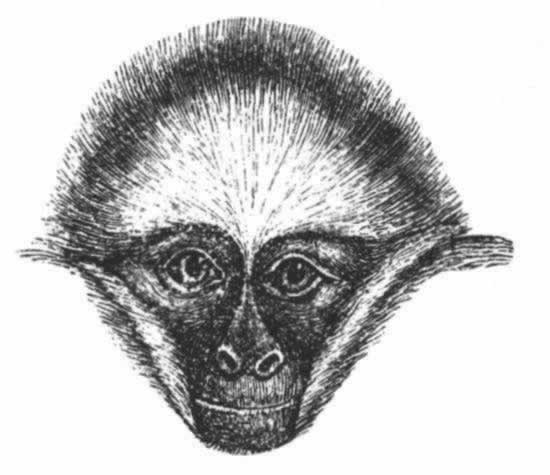

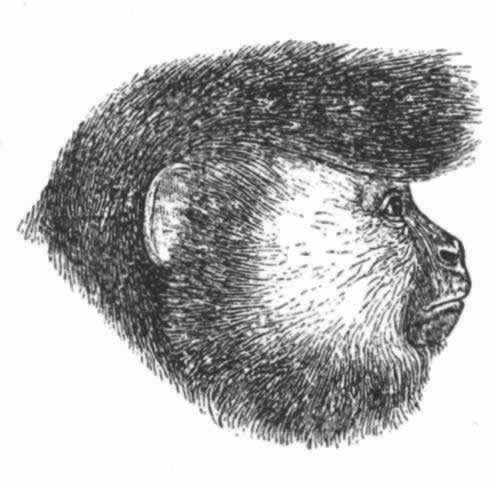

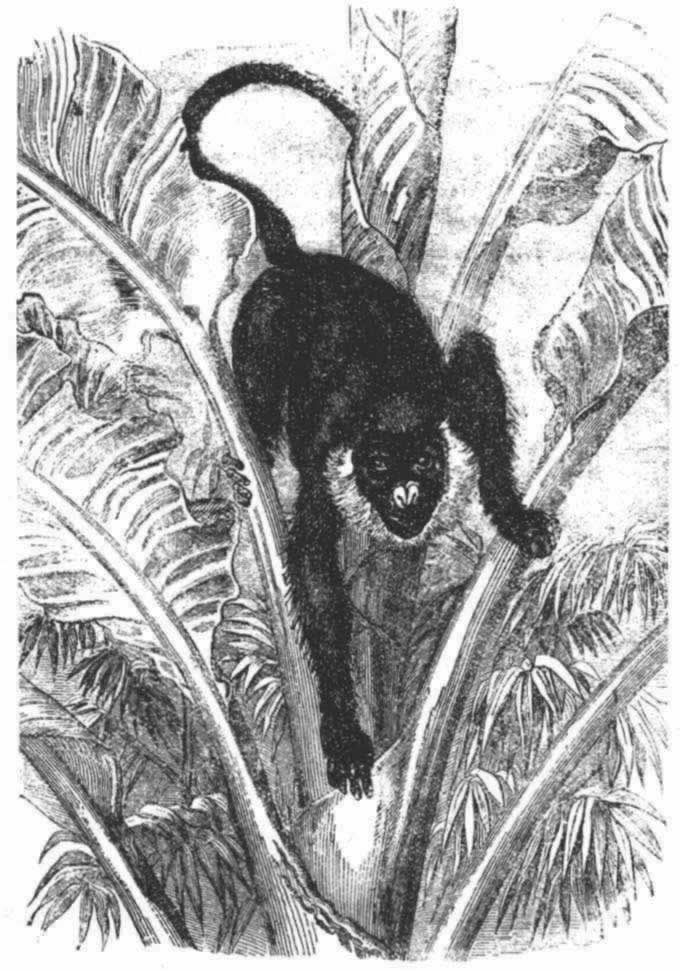

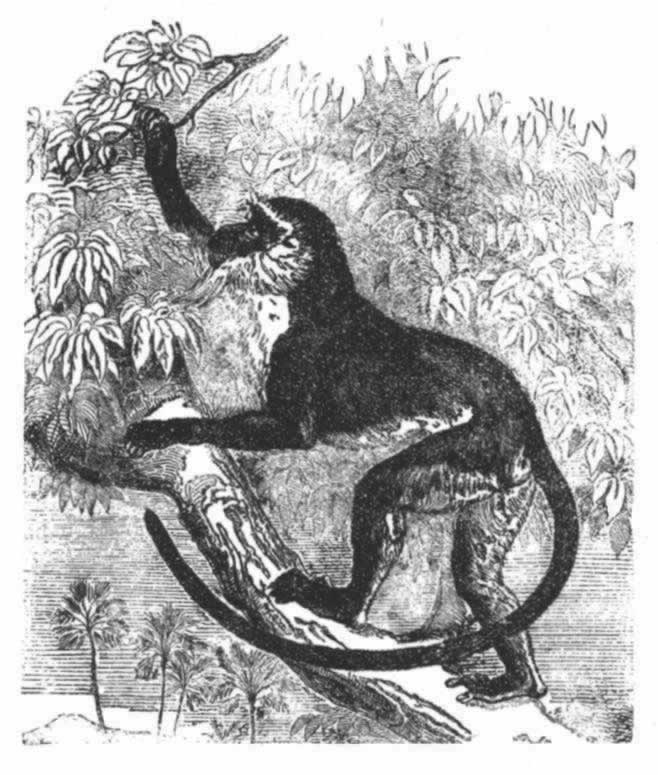

我们先对哺乳类简略地浏览一下,然后再看看鸟类。大猩猩似乎是多配性的,而且雄者相当不同于雌者。有些狒狒也是如此,它们聚群而居,所含成年雌者为雄者的两倍。南美的卡拉亚吼猴(Mycetes caraya)在毛色、髭须和发音器官方面都呈现十分显著的性差异;而且一个雄者一般有二至三个雌者和它一起生活;白喉卷尾猴(Cebus capucinus) (10) 的雄者和雌者多少有些差别,好像也是多配性的。 (11) 关于大多数其他猴类的这方面情况还了解得很少,但有些物种是严格单配性的。反刍类显然是多配性的,它们所表现的性差异比差不多任何其他哺乳动物类群更加常见;这种情况特别适用于它们的武器,当然也适用于其他性征。大多数的鹿、牛和绵羊都是多配性的,大多数的羚羊也是如此,虽然有些是单配性的。安德鲁·史密斯爵士在谈到南非的羚羊时,指出在12只左右的一个羚羊群里,成熟的公羊很少超过一只。亚洲的高鼻羚羊(Antilope saiga)似乎是世界上最放纵的一雄多雌主义者,因为帕拉斯述说, (12) 这种公羚羊要把全部的竞争对手赶走并把100只左右的母羊和小羚羊集拢为一群;母羊无角而有较柔软的毛,但在其他方面与公羊没有太大差别。马尔维纳斯群岛上的野马和美国西部诸州的野马都是多配性的,但是,公马除了较大的体型、躯体的比例与母马有所不同之外,其他方面的差别很小。公野猪的獠牙和其他一些方面呈现出十分显著的性特征。在欧洲和印度,除了生殖季节之外,公野猪都过着独居生活;但是,正如在印度有很多机会对这种动物进行过观察的埃利奥特(W.Elliot)爵士所认为的那样,雄者在生殖季节同若干雌者相配。这种情况是否适用于欧洲的野猪还难以确定,但有某种证据支持这一点。成年的雄性印度象同野猪一样,在其一生中的大部时间里是独居的,但如坎贝尔(Campbell)博士所指出的,“当它同一些别的象在一起时,从一群雌象中发现的雄象很少多于一只”,较大的雄象把较小的和较弱的雄象赶走或弄死。雄象的粗长獠牙、庞大的体型,体力和耐力都同雌象有所不同;正因为这些方面的差异是如此之大,所以当捕到雄象时其价值要比雌象高出五分之一。 (13) 其他厚皮动物的雌雄二者差别很小或完全没有差别,如迄今所了解的那样,它们都不是多配性动物。我也没有听说过翼手目、贫齿目、食虫目和啮齿目中的任何物种是多配性的,除了啮齿目中的普通家鼠,据一些捕鼠人讲,雄鼠是同若干雌鼠生活在一起的。尽管如此,有些树懒(贫齿目)的雌雄二者在性状以及肩部毛斑的颜色上还有所不同。 (14) 而许多种类的蝙蝠(翼手目)呈现十分显著的性差异,不仅在于雄者具有散发气味的腺体和肚囊,而且在于它们的体色较浅。 (15) 在啮齿类这一大目中,就我所知道的,其雌雄二者很少有差别,即使有差别,也不过是毛的色泽稍有不同而已。

正如我听安德鲁·史密斯爵士说的,南非的雄狮有时同单独一只母狮一块生活,但通常是同较多的母狮在一起,有一回竟发现有五只母狮之多,因而雄狮是多配性的。就目前我所发现的来说,在所有陆栖食肉类中,雄狮是唯一多配性动物,而且只有它呈现了十分显著的性征,然而,如果我们把注意力转到海栖食肉类,正如我们以后将看到的那样,情况就大不相同了,因为海豹科的许多物种表现了异常大的性差异,而且它们显然是多配性的。例如佩隆(Péron)认为,南部海洋(Southern Ocean)的雄海豹经常占有若干只雌海豹,由福斯特(Forster)命名的雄海狮有二三十只雌海狮在其左右。在北部海洋,由斯特勒(Steller)命名的雄海狗,甚至伴随着更多的雌者。正如吉尔(Gill)博士的论述, (16) 有一个有趣事实,即,单配性的物种,“或是那些营小群生活的动物,其雌雄二者之间在体型大小上差别很小;那些社会性的物种或者更确切地说,那些雄者占有许多配偶的物种,其雄者的体型要比雌者大得多”。

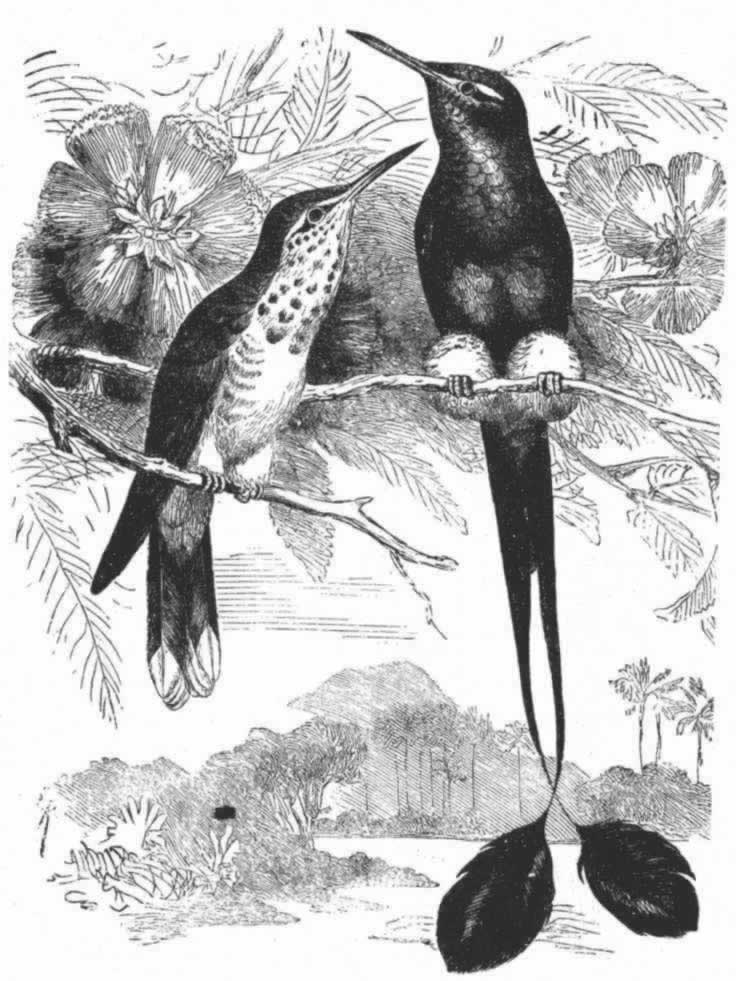

在鸟类中,许多物种的雌雄二者之间的差别很大,它们肯定是单配性的。我们在大不列颠见到有些鸟类的性差异十分显著,例如,公野鸭只同单独一只母野鸭交配,乌鶫(blackbird) (17) 和红腹灰雀(bullfinch) (18) 据说都是终身配偶。华莱士先生告诉我说,南美的啁啾燕雀(Chatterers or Cotingidae)以及许多其他鸟类同样也是如此。在若干类群里我未曾发现这些物种究竟是多配性的还是单配性的。莱逊(Lesson)说,性差异非常显著的极乐鸟是多配性的,但华莱士怀疑他是否有充分证据。沙尔文先生告诉我说,他曾倾向于相信蜂鸟是多配性的。非洲产的黑羽长尾鸟(Widow-bird)以其尾羽著称,确实好像是一种多配性动物。 (19) 詹纳·韦尔先生和其他人士都曾向我保证说,一巢之内有三只欧椋鸟来往,似乎是常见之事;但这种情形到底是一雄多雌还是一雌多雄还不能确定。

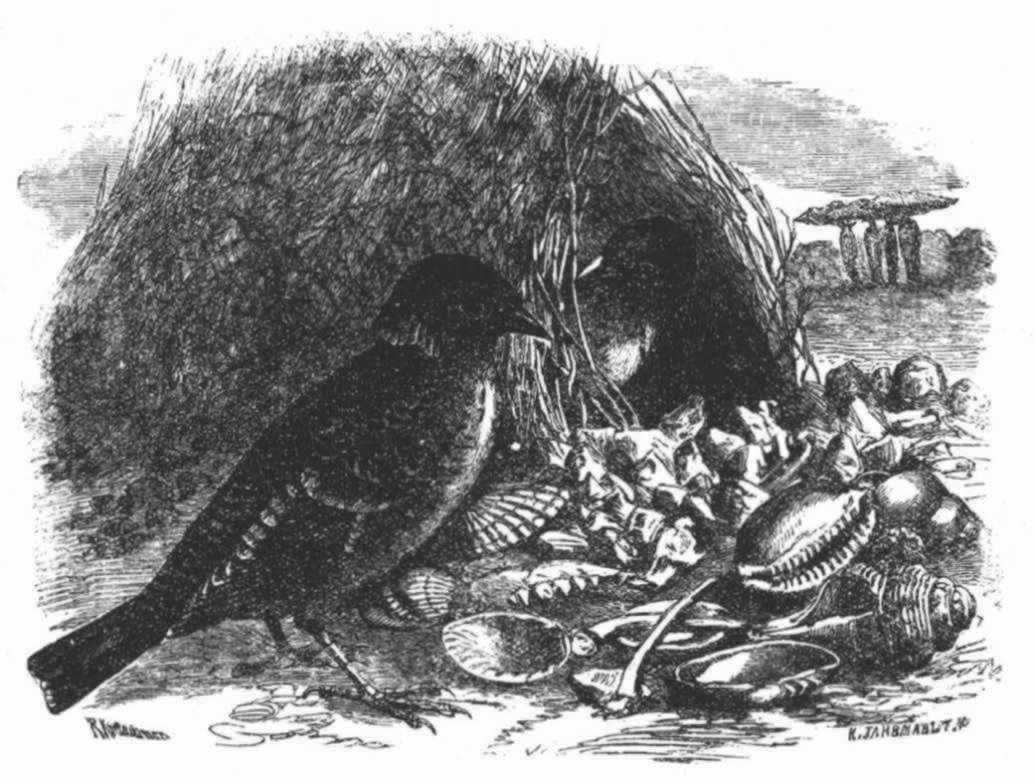

鹑鸡类(Gallinaceae)所显示的性差异,其强烈显著的程度差不多同极乐鸟或蜂鸟一样,众所周知,其中许多物种都是多配性的;另外一些物种则是严格单配性的。多配性的孔雀或雉同单配性的珠鸡(guinea-fowl)或山鹑(partridge),其雌雄二者之间呈现了多么强烈的对照!关于松鸡族,也有许多相似的例子,如多配性的公松鸡(capercailzie)和公黑松鸡同母鸟差别很大,而单配性的红松鸡和羽脚雷鸟(ptarmigan)的雌雄二者之间的差别就很小。在走禽类(Cursores)中,除鸨类以外,只有少数物种呈现强烈显著的性差异,据说大鸨(Otis tarda)是多配性的。关于涉禽类(Grallatores)只有极少数物种有性差异,但流苏鹬(Machetes pugnax)则是一个明显的例外。蒙塔古(Montagu)相信这个物种是多配性的一种动物。由此看来,鸟类的多配性同强烈显著的性差异的发展之间有一种密切关系。我曾问过动物园的巴特利特(Bartlett)先生,他对鸟类的经验非常丰富,关于公角雉(tragopan,鹑鸡类的一种)是否多配性的问题,他的回答给我留下深刻的印象,他说:“我不知道,但从它鲜艳的羽色来看,可以这样认为。”

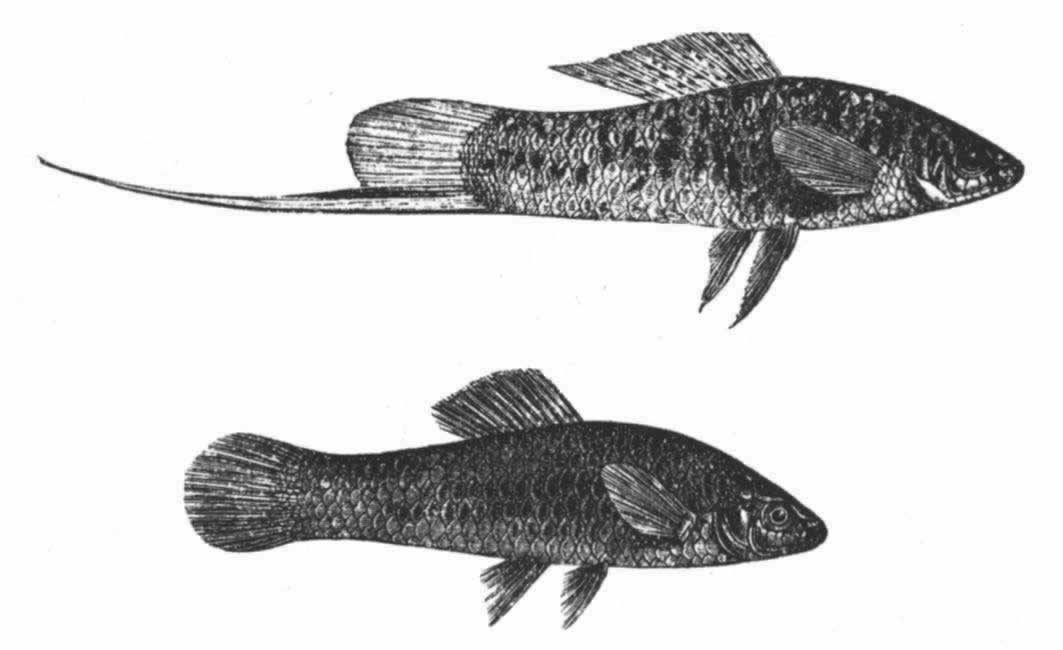

值得注意的是,这种只同单独一只母鸟成配偶的本能容易在家养条件下失去。野鸭是严格单配性的,而家鸭则是高度多配性的。福克斯牧师告诉我说,在他邻近的一口大池塘里有一群半驯化的野鸭,猎场看守人射死了其中大量的公野鸭,以致剩下来的公野鸭平均每只摊到七八只母野鸭,但居然也一窝窝地孵出了非常多的雏鸭来。珍珠鸡是严格单配性的,但福克斯先生发现当他将一只公珠鸡同两三只母珠鸡养在一块时,它们繁殖得最为成功。金丝雀在自然状况下是成双成对的,但英国的养鸟人把一只公雀和四五只母雀养在一块,成功地使它们进行了繁殖。我之所以注意到这些事例,是因为要提出野生的单配性物种可能容易地变成暂时的或永久的多配性物种。

关于爬行类和鱼类的习性,我们知道的太少了,以致我们无法说出它们的婚配方式。然而,据说刺鱼(Gasterosteus)是多配性的一种动物, (20) 雄者在生殖季节期间同雌者差别显著。

根据我们所能作出的判断,现对性选择导致第二性征发达所通过的途径作出如下总结。已经阐明,那些在竞争中战胜其雄性对手的最强壮、武装得最好的雄者,同那些在春季最早生殖的精力最充沛而且营养状况最良好的雌者配对以后,将会养育数量最多的精力充沛的后代。如果这等雌者所选中的雄者是魅力较强、同时又是精力充沛的雄者,那么它们将比那些发育迟缓的雌者养育数量较多的后代,因为后者势必要同一些精力较不充沛、魅力较差的雄者配对。如果精力较为充沛的雄者所选中的雌者是魅力较强、同时又是健康较好而且精力较为充沛的雌者,则其后果也将同上述一样;要是雄者保护雌者并且帮助雌者给后代供应食物,则其结果尤其如此。精力较为充沛的配偶在养育数量较多后代方面所获得的这种优势,显然已足够使性选择产生效果了。但是,雄者比雌者在数量上如果占巨大优势,其效果就更加显著,不管这种优势是否只是暂时性的和区域性的或持久性的,不管这种优势是否出现于降生时期或雌者大量夭折以后的时期,也不管这种优势是否间接地由于实行多配所引起的,都是一样。

雄者的变异一般大于雌者

在整个动物界中,除了很少例外,当雌雄二者在外部形态有所差别时,总是雄者的改变较大。因为,雌者一般都保持与同一物种的幼者和同一类群的其他成年成员密切相似的外形。产生这个现象的原因似乎在于几乎所有动物的雄者都比雌者具有较强的激情。因此,正是雄者彼此争斗,孜孜不倦地在雌者面前显示自己的魅力,而那些优胜者将把它们的优越性传给其雄性后代。为什么后代的雌雄二者没有这样都获得父方的性状,将在后面加以探讨。众所周知,所有哺乳动物的雄者都热切地追求雌者,鸟类也是如此。但许多公鸟追求母鸟并不那么积极,而只是在母鸟面前显示其羽衣,作出奇特的表演和纵声鸣唱。少数鱼类的雄者据观察似乎比雌者热切得多,短吻鳄类(alligators)的情况也确是这样,蛙类(Batrachians)的情况尤其明显。正如柯尔比先生所论述的, (21) 整个庞大的昆虫纲的“规律是雄者寻求雌者”。布莱克瓦尔和斯彭斯·巴特(C.Spence Bate)这两位优秀权威人士告诉我,蜘蛛类和甲壳类的雄者在其习性上比雌者更为活跃、更为见异思迁。当昆虫类和甲壳类的某一性别具有感觉器官或运动器官而另一性别却不具有的时候,或是像通常的情况那样,当这等器官在某一性别比在另一性别更加高度发达的时候,就我所能发现的来说,几乎必然是雄者具有这样器官,不然就是雄者的这样器官最为发达,这就阐明了雄者在两性求偶中是较为活跃的一方。 (22)

另一方面,除了极少例外,雌者在求偶中都比雄者缺乏热情。正如有名的亨特先生 (23) 早就观察到的,雌者一般都“需要求爱”,它是腼腆的,而且往往可以见到它在很长一段时间里竭力逃避雄者。每一位观察过动物习性的人都会回忆起一些这类例子。根据下面所列举的种种事实,以及根据完全是由性选择所产生的那些结果,可以阐明雌者虽然相对地比较被动,但一般也实行某种选择,并对一些雄者优先接受其中的一个。或者,它所接受的雄者并不是对它最富有魅力的,而是最少使它厌恶的;雄者的外貌有时使我们相信情况就是如此。雌者方面实行某种选择似乎同雄者热切求偶一样,几乎也是一个普遍的规律。

自然我们会追问,为什么在如此众多而且如此截然不同的各个纲中,雄性动物都变得比雌性动物更加热切求偶,所以是雄者寻求雌者,并在求偶中显示出更为积极的态度。假如雄者和雌者彼此相互寻求,这并不会带来什么好处,而只会招致一些精力的浪费;然而为什么雄者几乎总是寻求者?植物的胚珠在受精后还要接受一段时间的营养;因此花粉必然要被带到雌性器官——依靠昆虫或风力,要不就是依靠柱头的自发的运动,把花粉置于柱头之上;在藻类等植物中则依靠游动精子的运动能力。体制低的水生动物类永久着生于同一地点而且是雌雄异体,其雄性生殖要素(male element)总是始终不变地被运给雌者;我们不难看出这里面的原因,这是由于即使卵在受精前就被排出体外,并且不需要随后的营养和保护,但因为卵大于雄性生殖要素,而且产生的数量远比后者为少,所以卵的运送仍然要比雄性生殖要素的运送困难得多。因此,许多低等动物在这方面和植物是相似的。 (24) 固定于一个地点的水生动物的雄者就是被引导沿着上述那个途径放出它们的精子,自然,任何它们的后裔在等级上上升了并变为能动的以后,还会保持这同样的习性;为了避免精子在经过水中较长一段路程中受到损失的风险,它们就会尽可能地接近雌者。有些少数低等动物,仅是雌者固定不动,这等动物的雄者必定是异性的寻求者。但难以理解的是,为什么一些物种的雄者尽管其原始祖先是自由活动的,也总是获得向雌者接近的习性,而不是反过来雌者向雄者接近。但在所有场合中,为了雄者能有效地进行寻求,赋予它们以强烈的激情就成为必要的了;而更热切的求偶者比不太热切的求偶者留下数量较多的后代这一情况,自然会引致这等激情的获得。

雄者强烈的热切求偶,就这样间接地导致它们发展其次级性征比雌者更加常见得多。但是,雄者如果比雌者更容易发生变异,则其第二性征的发展大概就会得到很大帮助——我经过长期间对家养动物的研究得出了这个结论。阅历很广的冯·纳图西斯(von Nathusius)也强烈地持有同样观点。 (25) 从人类男女两性的比较中也可得出支持这个结论的有力证据。在诺瓦拉地方探险期间,曾对不同种族身体的好多部位进行了大量测量,几乎在每个例子里都发现男人比女人显示了更大的变异范围, (26) 但我将在后面一章再回头来论述这问题。伍德先生 (27) 曾仔细观察过男人肌肉的变异,他强调作出如下结论,“每具尸体上最大数量的肌肉变态都是在男人身上发现的”。在此之前,他曾谈过,“在所有102具尸体上,女人身上所发现的肌肉多余部分的变异只为男人的一半,这一情况同以前所描述的女人较多出现肌肉不足的情况形成了鲜明对照”。麦克利斯特博士也同样谈到 (28) 男人肌肉的变异“大概要比女人更常见”。人类身上所反常出现的某些肌肉,也是在男性身上比在女性身上更为发达,更加常见,虽然关于这个规律据说也有例外。伯特·怀尔德(Burt Wilder)博士 (29) 将152个有多余指的人的例子列成表,其中86个是男人,39个或少于半数是女人,剩下的27个则性别不明。然而,不应忽略女人要比男人更爱掩盖这类生理缺陷。此外,迈耶博士断言男人的耳朵在形态上比女人更易变异。 (30) 最后男人的体温比女人更容易变化。 (31)

雄性具有较大的一般变异性,其原因尚属不明,所知者只是第二性征特别容易变异,而且这种变异通常只限于雄者,我们即将看到,这个事实在某种程度上是可以理解的。很多事例说明,通过性选择和自然选择使雄性动物大不相同于雌者;但是,不依赖选择作用,雌雄二者由于体质上的差异也有按照多少不同的方式发生变异的倾向。雌者在形成卵的时候势必要消耗大量有机物质,而雄者则要把大量精力用于同竞争对手进行剧烈斗争,用于到处寻求雌者,用于呼叫声,用于散发气味的分泌物,等等;但这种消耗一般只集中于一个短时期。雄者在求爱季节的巨大活力似乎常常致使其色彩加强,而这同任何区别于雌者的显著差异并无关联。 (32) 在人类中,甚至在有机界等级上那样低的鳞翅类昆虫,其雄者的体温都高于雌者,此外还伴随着男人的脉搏较慢。 (33) 从总的方面来看,雌雄二者在物质上和精力上的消耗大概是接近相等的,但其消耗的方式和速率却大不相同。

由于刚才详细说明的那些原因,雌雄二者的体质几乎多少都有所不同,至少在生殖季节是这样;而且,虽然它们可能处于完全一样的条件下,却有按照不同方式发生变异的倾向。如果这等变异对任何一性都无用处,就不会被性选择或自然选择所积累和加强。尽管如此,如果激发的原因持久地起作用,这等变异还会成为永久性的;并且按照遗传上一种常见的形式,这等变异首先在哪一性别发生就只会传递给哪一性别。在这样场合中,雌雄二者将呈现永久性的、但不重要的性状差异。例如,艾伦(Allen)先生阐明,就居住在美国北部和南部的大批鸟类来看,得自南部的标本,其羽色比得自北部的标本较深,这大概是由两个地区的气温、光线等差异直接造成的结果。且说,有某些少数事例表明,同一物种的雌雄二者所曾受到的影响好像有所不同;红翼椋鸟(Agelaeus phaeniceus)的雄者在南部其羽色大大加深了;相反,关于北美红雀(Cardinalis virginianus)受到了这样影响的却是雌者;关于欧洲山鹬(Quiscalus major),雌者的色彩极易变异,而雄者的色彩则几乎保持一致。 (34)

许多纲的动物也出现了少数例外:获得十分显著第二性征的——诸如鲜艳的色彩、较大的体型、体力或好斗性,是雌者,而不是雄者。关于鸟类,雌鸟和雄鸟所特有的正常性状有时会完全倒置过来;是雌鸟在求偶时变得更热切,而雄鸟则比较被动,但我们可以从求偶的结果推断,雄鸟仍明显地选择魅力较强的雌鸟。某些雌鸟就是这样获得了更鲜艳的色彩或别的装饰,也获得了比雄鸟更大的力量和好斗性;而这些性状只传给其雌性后代。

可以这样认为:在某些场合中曾经进行了一种双重的选择过程,这就是雄者选择魅力较强的雌者,而雌者也选择魅力较强的雄者。然而,这种过程虽然会导致雌雄二者都发生改变,却不会使某一性别同另一性别产生差异,除非二者的审美力确实不一样;但这是极不可能的一种假设,除人类以外,对任何动物来说都没有考虑的价值。不管怎样,还有许多动物的雌雄二者彼此类似,具有同样的装饰,根据类推,我们可以把这种情形归因于性选择的力量。在这样场合中,可以提出一个似乎比较说得通的假设,即有一种双重的或交互的性选择过程存在;那些精力较充沛和较早熟的雌者选择魅力较强和精力较充沛的雄者,而后者除了那些魅力较强的雌者之外,拒绝接受其他任何对象。但根据我们所了解的动物习性来看,这个观点几乎是不可能的,因为雄者一般都热切于同任何一个雌者交配。对于雌雄二者所共有的装饰,比较可能的解释是,这种装饰是由某一性别、一般是由雄性获得的,然后传递给雌雄二者的后代。如果任何一个物种的雄者在一个相当长的时期内确实远远超过雌者的数量,然后在另一个相当长的时期内,由于条件的改变,却出现了相反的情况,那么一种双重的但不是同时发生的性选择过程就会易于进行,从而使雌雄二者大不相同。

我们以后会知道有许多动物,其雌雄二者都没有鲜艳的色彩,也不具备特别的装饰,而通过性选择双方或只有其中一方的成员很可能获得像白色或黑色那样的简单色彩。上述这些动物没有鲜艳的色彩或其他装饰可能是由于正常的变异从未发生,也可能是因为它们本身就喜欢全白或全黑的颜色。暗淡不鲜艳的色彩常常是为了保护自己,通过自然选择而发展起来的;通过性选择所获得的鲜明色彩,有时似乎会因此招来危险而受到抑制。但在其他场合中,雄者在悠久的年代中可能为了占有雌者而互相斗争,但是,除非那些成功较大的雄者比成功较小的雄者留下数量更多的后代以遗传它们的优越性,否则就不会产生任何效果。如上所述,这要取决于许多复杂的偶然性。

性选择的作用方式不像自然选择那样严峻。自然选择所产生的效果,不论动物的年龄,将会使成功的个体生存,使不成功的个体死亡。在雄者进行竞争的互相冲突中所造成的死亡确不少见。但是,较少成功的雄者一般仅是得不到雌者,或是在生殖季节的后期得到一个发育迟缓而精力不充沛的雌者,再不然,如果它们是多配性的,就只能得到为数较少的雌者;因此它们留下来的后代数量较少而且精力不充沛,甚至绝了后代。关于通过正常选择、即自然选择所得到的那些构造,只要生活条件保持不变,在大多数情况下,其与某些特殊用途有关的有利变异量都有一个限度;但是关于使某一雄者在斗争中或对雌者献媚中胜过另一雄者的那些构造,其有利变异量就没有明确的限度;所以只要这种适宜的变异性一旦发生,性选择的工作就不会停止。这个情况也许可以部分地说明第二性征何以如此频繁地发生变异,而且其变异量又何以如此之大。尽管如此,如果这些性状由于过分消耗动物的生命力,或者由于把它们暴露在任何巨大危险之下而是高度有害的话,那么自然选择还会决定优胜的雄者不致获得这等性状。然而,某些构造——例如某些公鹿的角——还是发达到令人吃惊的极端;在某些场合中,就一般生活条件来说,趋向极端对于雄者一定略有危害。根据这一事实我们认识到,由于在战斗或求偶时战胜了其对手因而留下了大量后代所带给那些雄者的利益,到头来要比由于对生活条件更能完善适应所带来的利益为大。我们还将进一步看到,雄者取媚于雌者的力量有时要比在战斗中战胜其他雄者的力量更为重要,但这决不是以前所能预料到的。

遗 传 规 律

为了理解性选择如何作用于不同纲的许多动物,以及如何在世世代代的过程中产生出一种显著的结果,就必须记住那些已被发现的遗传规律。“遗传”这个术语包含有两个不同的要素——性状的传递和性状的发育;但由于二者一般是相伴进行的,因此它们的区别就往往被忽略了。我们可从那些在生命早期进行传递而只在成年期或老年期才发育完成的性状上见到这二者的区别。从第二性征上可以更清楚地看到这种区别,因为这些性状是通过雌雄双方传递下去的,但只在其中一方发育。当两个具有强烈显著性征的物种进行杂交时,这些性征存在于雌雄双方的情况就显而易见了,这是因为雄性亲本或雌性亲本都会把各自特有的那些性征传递给任何一性的杂种后代。当雌者年老或得病时,偶尔也会发育出雄者所特有的那些性征,例如普通母鸡呈现公鸡的飘垂尾羽、颈部纤毛、鸡冠、脚距、鸣叫,甚至还会呈现公鸡的好斗性,在这里,上述同样的事实也是显而易见的。反过来,关于去势的公鸡,也多少可以清楚看到同样的现象。此外,同年老或得病无关,雄者的有些性征偶尔也会传递给雌者,如在鸡的某些品种中,健康的小母鸡会经常地呈现公鸡的距。但是,事实上这些性征只不过是在母鸡身上得到发育而已;因为在每个品种中,脚距的各个细微构造都是通过雌者传递给其雄性后代的。以后还要举出许多事例来说明雌者多少完整地显示出雄者所特有的性征,这些性征必然是最先在雄者身上发育的,然后再传递给雌者。至于在雌者身上最先发育的那些性征被传递给雄者的相反事例不甚常见;因此举出一个显著的事例,将是有益的。关于蜜蜂,只有雌蜂才用采集花粉的器官为幼虫采集花粉,但在大多数物种中,这种器官在雄蜂身上也部分地得到发育,但这对它却毫无用处,在雄熊蜂(Bombus)身上这种器官则得到了完全的发育。 (35) 虽然我们有某种理由去猜想雄性哺乳动物在原始时期同雌性哺乳动物一样也给幼仔喂奶,但由于其他任何膜翅目昆虫、甚至同蜜蜂有密切亲缘关系的小胡蜂(wasp)都不具有花粉采集器,所以我们没有根据去假定雄蜂在原始时期也曾同雌蜂一样地采集花粉。最后,在返祖的所有场合中,性状的传递是经过两代、三代或更多的世代,然后在某种未知的有利条件下发育起来。靠泛生说(pangenesis)的帮助,我们将会把性状的传递和性状的发育二者之间的这种重要区别牢牢记住。按照这个假说,身体每个单位或每个细胞都会放出芽球(gemmules)、即未发育的微粒,它们被传递给雌雄二者的后代,并且依靠自体分裂而成倍地增加。它们在生命的早期或在连续的世代内保持不发育状态;它们是否会发育成像其所来自的那样的单位或细胞,则取决于在生长的正常次序中同先前发育的其他单位或细胞的亲和力和结合。

在生命相应时期的遗传性

这种倾向已经完全得到证实。一只幼年动物身上出现的一个新性状,不管它是保持终生或转瞬即逝,一般都将在后代的同一年龄中重现并保持同样的时间。另一方面,如果一个新性状出现于成年、甚至老年,它就倾向于在同样老的年龄中重现。一旦发生偏离这个规律的情况时,被传递的性状的出现早于相应年龄要比晚于相应年龄更加常见。由于我已在另一著作中充分讨论了这个问题, (36) 因此,我只准备在这里举出两三个事例以唤起读者对这两个问题的回忆。在鸡的若干品种里,全身披着绒毛的雏鸡,最初长出真羽毛的小鸡以及成年鸡,彼此都有重大差异,就像它们同其共同亲类型原鸡(Gallus bankiva)之间的差异一样。每个品种都把这些性状在其生命相应时期忠实地传递给后代。例如汉堡亮斑鸡(spangled Hamburgs)的雏鸡当初生绒毛时,头部与臀部只有少数黑暗点,但不像许多别的品种那样,呈现纵条纹;它们长出的第一批真羽毛,“具有美丽的线纹”,这就是说,每根羽毛都有无数的横条斑;但它们的第二批羽毛就全部生有亮晶晶的斑点,即每支羽端都具有一个黑色的圆点。 (37) 因此这个品种的变异是在三个不同生命时期中发生和传递的。鸽类提供了一个更为显著的例子,因为作为原始祖先的亲种除了在成年期胸部虹色变得较深之外,并不随着年龄的增长发生羽毛变化;但仍然还有些品种不换两三次甚至四次羽毛就不会获得它们所特有的色彩;羽毛的这些变异都是有规则地被传递下去的。

在一年相应季节出现的遗传性

关于生活在自然状况下的动物,有无数事例说明性状是在不同季节中定期出现的。我们从雄鹿的角可以看到这一点,从北极动物的毛在冬季变厚变白的现象也可以看到这一点。许多鸟类仅在生殖季节获得鲜艳的颜色和其他的装饰。帕拉斯 (38) 说,西伯利亚家养的牛和马到冬季颜色变淡;我本人也曾观察过并听说过关于颜色的类似强烈显著变化,那就是英国有些驮马(ponies)从褐黄色或红褐色变成全白色。虽然我不了解在不同季节皮毛颜色发生变化的这种倾向是否会传递下去,但可能就是这样,因为各种浓淡的毛色都可以被马强烈地遗传下去。这种受季节限制的遗传形式,并不比受年龄和性别限制的遗传形式更加显著。

限于性别的遗传性

性状相等地传递给雌雄二者是遗传的最普通形式,至少那些不呈现强烈显著性差异的动物是这样,许多这类动物确实采取了这种遗传形式。但最先在某一性别身上出现的那些性状,多少都是一般地被传递给那一性别。我在《动物和植物在家养下的变异》一书中已经提出过有关这个问题的充分证据,然而这里不妨再举少数几个例子来说明。有些绵羊和山羊的品种,其公羊的角在形态上同母羊的角大有差异;在家养下所获得的这些差异有规则地传递给相同的性别。猫通常只有母的是玳瑁毛的,而公猫相应的颜色则是暗红色的。在大多数家鸡品种中,每一性别所特有的性状只传递给相同的性别。性状传递的这种形式是如此普遍,以致一旦出现某些品种的变异相等地传递给雌雄双方的情况时,就成了一种反常的现象。还有某些家鸡的亚品种,其公鸡几乎无法区别,而母鸡的颜色则明显不同。原种岩鸽的雌雄二者在外部性状上并无差别;尽管如此,某些家养品种的公鸽羽色还和母鸽羽色有所不同。 (39) 英国信鸽的垂肉和突胸鸽(Pouter)的嗉囊在雄者比在雌者更加高度发育;这些性状虽是通过人类长期选择而被获得的,但雌雄二者之间的轻微差异则完全是由于发生作用的遗传形式,因为这些轻微差异的发生与其说是出于育种者的愿望,莫如说是违背了育种者的愿望。

大多数我们的家养族都是通过轻微变异的积累而形成的,由于有些后续的变异步骤只传递给一性,还有些后续的变异步骤则传递给雌雄两性,因此在同一物种的不同品种中,从雌雄二者极不相似到完全相似之间,可以发现所有的级进。我们已经举出有关家鸡和家鸽诸品种的事例,在自然界里也常常见到类似的情况。关于家养动物,某一性别可能失去其特有的性状而多少变得同另一性别相似,例如,有些家养品种的公鸡失去雄性的尾羽和颈部纤毛,至于自然界的动物是否也有这种情况我不敢乱说。另一方面,在家养下雌雄二者之间的差异可能加大,如母的美利奴绵羊已失去了它们的角。此外,某一性别所特有的性状还会在另一性别突然出现;如有些家鸡亚品种,其年幼的母鸡有距;又如某些波兰鸡亚品种;有理由可信其母鸡原来获得了冠羽,随后又将它传递给了公鸡。根据泛生论假说,所有这些情况都是可以理解的;因为,所有性状都取决于下述情形,即,某些部分的芽球虽存在于雌雄二者,但通过家养的影响,它们在这一性别或那一性别中变为潜伏的或发育的。

为了方便起见,把下面的一个难题安排在以后的一章来讨论较为合适,这就是,最初在雌雄双方都发育的一种性状,是否会通过选择限于只在某一性别中发育。举例来说,如果某个育种者观察到他的一些鸽子(它们的性状通常都是以同等的程度传递给雌雄双方)变为蓝灰色,那么他能否通过长期持续的选择形成一个只是公鸽具有这种颜色而母鸡保持不变的品种呢?我在此只能说,做到这一点虽然并非不可能,但将是极端困难的。因为以蓝灰色公鸽进行繁育的自然结果将使整个类族的雌雄双方都变成这种颜色。然而,如果人们所希望的颜色变异出现了,而且这种变异一开始就限于在雄者一方发育,那么要形成一个雌雄颜色不同的品种,就一点也没有困难,例如一个比利时品种确实就是这样形成的,只是这个品种的公鸽才具有黑色条纹。同样,如果有一只母鸽发生了任何变异,而且这种变异从一开始就限于在母鸽身上发育,那么要培育出一个只有母鸽才有这种特性的品种也很容易,但是如果这种变异从一开始就没有上述这样的性别限制,那么这一过程将极难实现,甚至不可能实现。 (40)

性状的发育时期同该性状向某一性或向雌雄两性传递的关系

为什么某些性状会遗传给雌雄二者,而另外一些性状只遗传给某一性别,即遗传给最初出现这种性状的那一性别,在大多数场合中其原因还是完全未知的。我们甚至无法猜想,为什么在鸽子的某些亚品种中其黑色条纹虽然通过母鸽传递下去,却只在公鸽身上发育,而另一方面其他每个性状又是相等地传递给雌雄双方。另外,为什么猫的龟甲色除了很少例外只在雌者身上发育。就人类而言,完全同样的性状如缺指,多指,色盲,等等,在某一家族中只遗传给男性,而在另一家族中则只遗传给女性,虽然在这两种情况下,通过相反性别或通过相同性别传递都是一样的。 (41) 我们虽然这样无知,但知道有两条规律似乎往往是适用的——即任何一性在其生命晚期最初出现的变异就有只在这相同一性别进行发育的倾向;另一方面,任何一性在其生命早期最初出现的变异就有在雌雄双方都进行发育的倾向。然而,我绝不是假定这就是唯一的决定原因。鉴于我没有在任何地方讨论过这问题,鉴于这个问题对于性选择的重要意义,我必须在此对一些冗长而有些复杂的细节加以论述。

事物的本身存在这种可能性,即在幼年出现的任何性状都有相等地遗传给雌雄双方的倾向,因为雌雄二者在获得生殖力之前,它们的体质并没有多大差异。另一方面,在获得生殖力之后,而且雌雄二者的体质已发生了差异,那么,从某一性别的各个变异着的部分释放出来的芽球(如果我可以再次使用泛生说的术语的话),将和同一性别的组织相结合并由此发育起来,这种和同一性别的固有亲和力比和相反性别的亲和力远远更加可能发生。

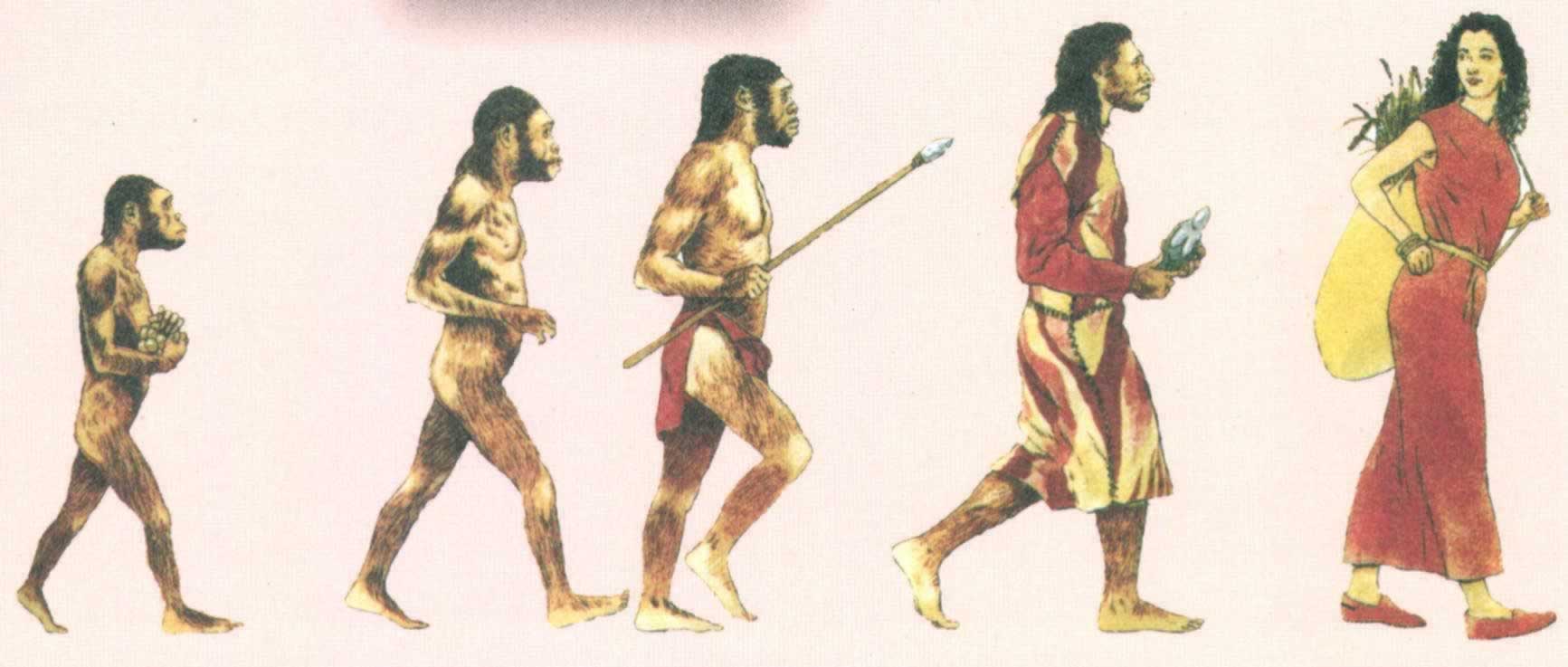

最初我根据以下事实来推论有这种关系存在,即成年雄者同成年雌者无论何时并且无论以何种方式有所差异,则雄者也按照同样方式而有别于雌雄二者的幼仔。这个事实的普遍性十分显著:它适用于差不多所有的哺乳类,鸟类、两栖类和鱼类,同样也适用于许多甲壳类,蜘蛛类以及少数昆虫类,如某些直翅目昆虫和蜻蛉科(libellulae)昆虫。在所有这样场合中,凡是雄者通过变异的积累而获得其特有性状者其变异一定是在生命的稍晚时期发生的;否则年幼的雄者也会具有同样的特性;而且同上述规律相符合,这等变异只向成年雄者传递,也只在成年雄者发育。另一方面,要是成年雄者同雌雄双方的幼仔密切类似(除了很少例外,雌雄双方的幼仔都彼此相像),则雄者一般也同成年雌者类似;在大多数这种场合中,凡是老者和幼者通过变异而获得其现有性状者,按照上述规律,这等变异大概是在幼年时期发生的。但这里还有可疑的余地,因为有时性状传递给后代时的年龄要比父母最初出现该性状时的年龄为早,因而父母在成年时发生变异,而在幼年时将它们这等性状传递给后代。还有许多动物,其雌雄二者彼此密切类似,但二者都同各自的幼仔有差别,这时,成年动物的那些性状一定是在生命晚期获得的;尽管如此,这些性状还是传递给雌雄双方,这显然同上述规律相矛盾。我们千万不要忽视出现下述情况的可能性或者甚至盖然性,即在相同的生活条件下发生的相同性质的连续变异会在生命相当晚的时期同时出现于雌雄双方;在这样的场合中,这些变异将在相应的晚年传给雌雄双方;这样,就与上述规律并无真正的矛盾,即,凡是在生命晚期出现的变异都专门传递给最先发生该变异的那一性别。这一规律的适用范围似乎比第二个规律更为普遍,后面这个规律表明任何一性在生命早期出现的诸变异都有传递给雌雄双方的倾向。在整个动物界中究竟有多少事例可适用这两个定理,仅仅对此作个估计也显然是不可能的,因此,我认为只能对一些显著的或有决定意义的事例加以研究,以便得出可以依据的结果。

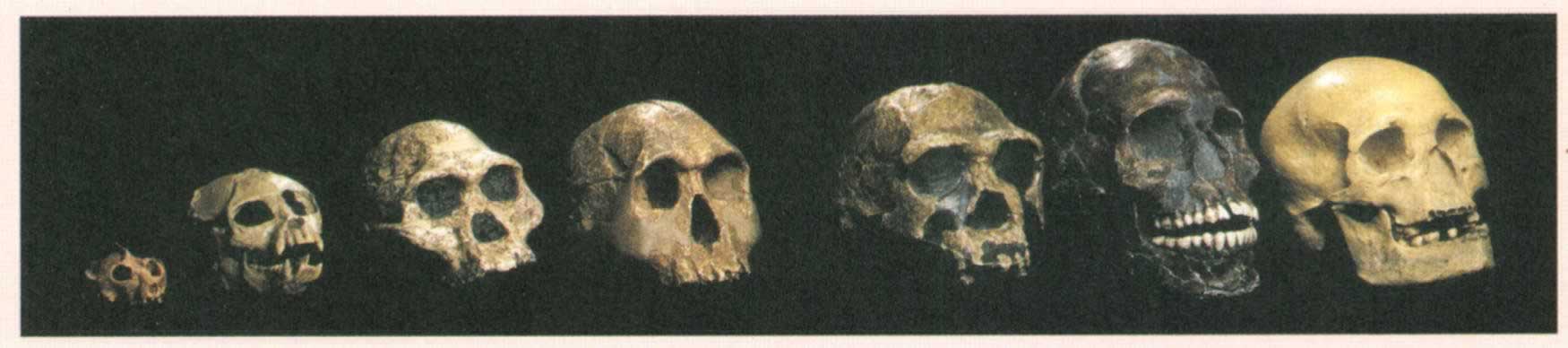

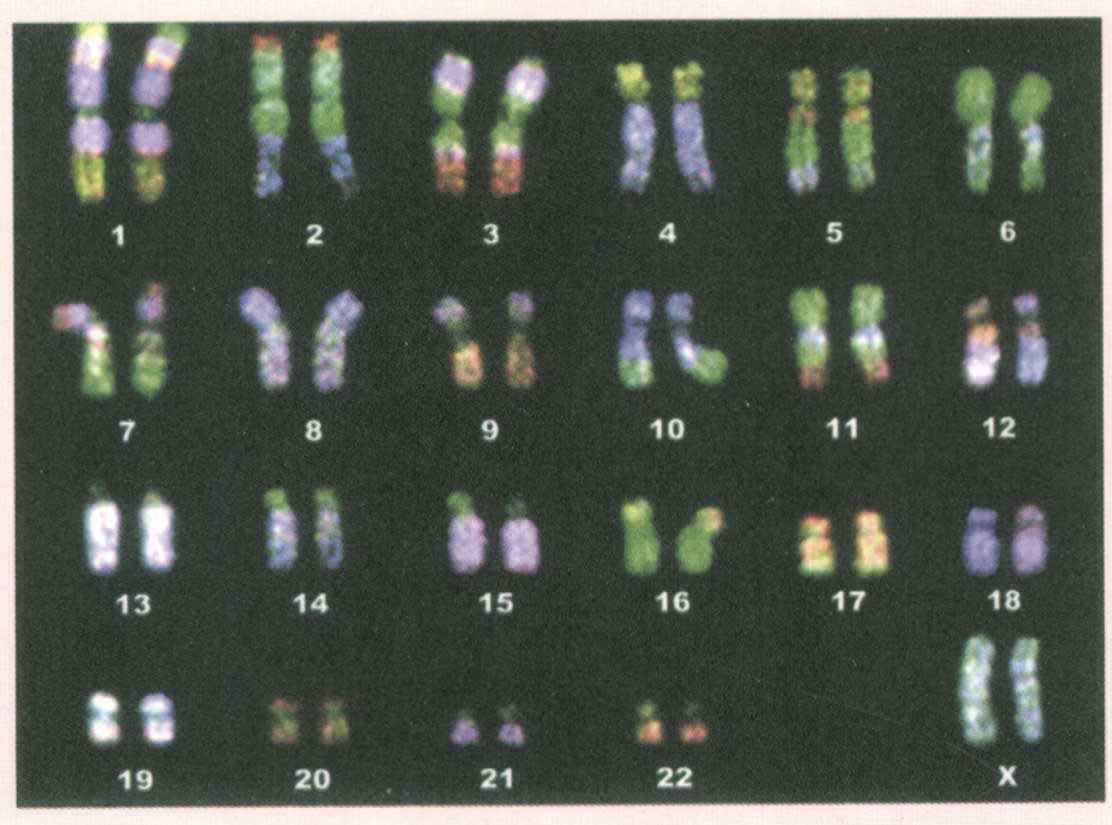

鹿科提供了进行研究的极好例子。除了一个物种外,在所有物种中,只有公鹿生角,虽然这个性状肯定是通过母鹿传递下去的,而且能在母鹿头上出现反常的发育。另一方面,母驯鹿(reindeer) (42) 也生角;因此按照上述规律,这个物种的角应该远在雌雄二者成熟并呈现体质重大差异之前的生命早期出现的。其他所有物种的角则应该在生命较晚时期出现,从而导致它们的发育只限于一性,这正是整个鹿科祖先最初生角的那一性别。现在属于鹿科不同组(section)的、并且居住在不同地区的七个物种只有公鹿生角,我发现角的最初出现时期不同,公獐(roebuck)出生后九个月生角,其他六个体型较大的物种的公鹿,最初生角时期在出生后十个月、十二个月甚至更长的时间。 (43) 但驯鹿的情况就大不一样,因为奈尔森博士热心地在瑞典的拉普兰为我作了专门调查,他说,出生后四五个星期以内的幼鹿就生角,而且同时出现于雌雄双方。因此我们这里看到鹿科的一个物种的一种构造在生命最早时期的发育,而且只有这一个物种的雌雄二者都生角。

有几个种类的羚羊,只有公羊生角,而更多种类的羚羊则雌雄二者都生角。关于角的发育时期,布赖茨先生告诉我说,动物园里的一头幼南非条纹羚羊(Ant.strepsiceros)有一次生角,但只限于雄者;还有一个亲缘关系密切接近的物种——南非大羚羊(Ant.oreas),它的小羊无论雌雄都生角。这一情况同上述规律完全符合,即,南非条纹羚羊的小公羊虽然已10个月,但从它最终的角的大小看来,那时的角显得很小;另一方面,南非大羚羊的小公羊虽然只有3个月,它的角都比前者的角大得多。在叉角羚羊(pronghorned antelope) (44) 中还有一个值得注意的事实,即只有少数母羊,约1/5有角。她们的角有时虽也有4英寸长,但都处于残迹(退化)状态;因此,要是只就公羊才生角这一点来考虑,则这个物种是处于中间状态的,而且它们的角大约要在出生后5~6个月才长出来。因此,同我们还不太清楚的其他羚羊类的角的发育情况相比,并且根据我们已经清楚的关于鹿、牛等动物的角的发育情况,就可看出叉角羚羊的角是在生命的居中时期出现的——换句话说,既不像牛和绵羊那样早,也不像大型的鹿和羚羊类那样晚。绵羊、山羊和牛的角,在雌雄双方其大小虽不完全一样,但都发育良好,在它们出生时,或刚出生后不久,就可以摸到甚至看到。 (45) 然而,上述规律对于绵羊的某些品种,例如美利奴绵羊似乎就不适用了,在这个品种中只有公羊生角;因为我在调查中, (46) 未能发现这个品种的角的发育时期晚于雌雄二者都生角的普通绵羊。但是,就家养绵羊来说,有角或无角并不是一种十分固定的性状,因为美利奴绵羊有一定比例的母羊也生短角,而有些公羊却不生角,在大多数品种中偶尔也会产出无角母羊。

马歇尔博士最近对鸟类头上常见的突起作了专门研究, (47) 得出以下结论——凡是头上突起只限于公鸟的那些物种,该性状是在生命晚期发育的;凡是头上突起为雌雄二者所共有的那些物种,该性状是在生命很早时期发育的。这一结论肯定同我的上述两项遗传定律显著符合。

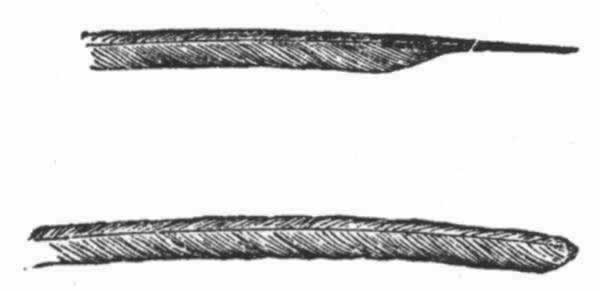

在美丽的雉科大多数物种中,公雉和母雉显著不同,它们是在生命相当晚的时期才获得其装饰物的。然而,蓝马鸡(Crossoptilon auritum)提供了一个明显的例外,因其雌雄二者都有尾羽、耳簇毛,而且头部都有深红的天鹅绒般的软毛;我发现这些性状都是在生命的很早时期出现的,与上述遗传规律相符。但其成年公鸡可根据脚距同成年母鸡区别开来,而且同我们的规律相符的是,这些距要到出生六个月后才会开始发育,然而巴特利特(Bartlett)先生向我确言,即使在这个龄期也几乎无法把雌雄二者区别开来。 (48) 公孔雀和母孔雀除了共有的华丽冠毛之外,几乎每一部分的羽毛都明显不同;而冠毛是在生命的很早时期发育的,它的发育远在公孔雀所专有的其他装饰物的发育之前。野鸭也有类似情况,母鸭翅上美丽的绿色灿点虽然比公鸭小些,模糊些,但由于这个性状是二者所共有的,因而它的发育是在生命的早期,另一方面,公鸭的卷曲尾羽和其他装饰物则要在较晚的时期才发育。 (49) 在马鸡那样的雌雄二者非常相像和孔雀那样的雌雄二者极不相像的两类极端事例之间,还可以举出许多中间性的事例,在这些事例中性状的发育顺序是遵循上述那两条规律的。

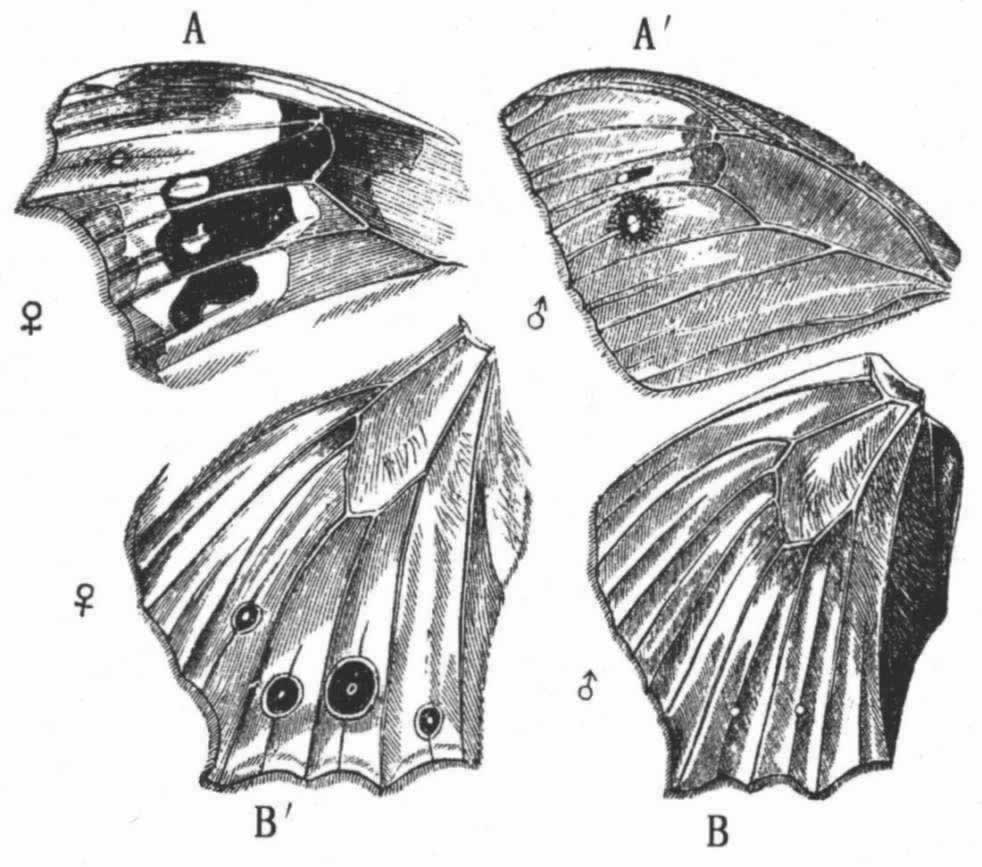

由于大多数昆虫都是在成熟条件下才从蛹羽化出来,因此发育周期是否能决定性状向性别一方或是双方进行传递,尚无法确定。例如蝴蝶有两个物种,其中一个物种的雌雄颜色不同,另一个物种的雌雄颜色则一样,但我们不知道这两个物种的有色鳞粉是否在同一个相应蛹期发育的。我们也不知道全部有色鳞粉是否同时在同一个蝴蝶种的翅上发育的,在这个蝴蝶种中,某些色斑只为某一性别所具有,还有一些色斑则为两性所共有。发育时期的这种差异最初看来好像很不可能,其实并非如此;因为直翅目昆虫达到成熟状态并不是单单由于一次变态,而是由于连续的蜕皮,有些物种的幼龄雄虫最初同雌虫相像,而只是在稍晚的一次蜕皮中才获得其明显的雄性性状。某些雄性甲壳类在连续蜕皮的过程中也出现了完全相似的情况。

到现在为止,我们只考察了同发育时期有关的性状传递,而且所涉及的只是处于自然状况下的物种的性状传递;现在我们要转来谈谈家养动物,而首先要提到的是畸形和疾病的问题。多余指的出现和某些指骨的缺如,必定在很早的胚胎期就被决定了——大量出血的倾向至少是先天性的,色盲大概也是如此——但这些特性以及其他相似特性的传递往往只限于一性;因此早期发育的性状倾向于传递给雌雄双方的这条规律在这里就完全失效了。但是,如上所述,这一条规律似乎不如相反的那一条规律普遍有效,后者表明,在某一性别的生命晚期出现的性状,专门传递给同一性别。上述不正常的特性远在生殖机能活动之前就已为某一性别所具有,根据这个事实,我们可以推论雌雄二者一定早在极幼小的时期就已经有了某种差异。关于受到性别限制的疾病,我们对其发生的时期了解甚少,以致难以作出可靠的结论。然而痛风病(gout)似乎受我们的规律的支配,因为这种病一般是在成年时由酗酒造成的,并且由父亲传给了子女,而在儿子方面远比在女儿方面表现得显著。

关于绵羊、山羊和牛的各个家养品种,雄者在角、额、鬃毛、颈部垂肉、尾和肩上隆肉的形状及其发育情况方面都和雌者有所不同;按照我们的规律,这些特性不到生命相当晚的时期是不会充分发育的。狗类没有雌雄差异,但某些品种是例外,特别是苏格兰猎鹿狗,其雄者比雌者大得多,重得多;而且我们将在后面一章看到,雄者的体型会持续增长到生命异常晚的时期,按照上述规律,这个情况将说明这种体型的增长只传给雄性后代。另一方面,只限于母猫才有的龟甲色在其出生时就十分明显,这个情况是违背上述规律的。有一个鸽子的品种,只是公鸽具有黑色条纹,这些条纹甚至在雏鸽身上就可以察觉出来;但这些条纹随着每次换毛而日益明显,从而这个情况既是部分地违背了又是部分地证实了上述规律。英国信鸽和突胸鸽的垂肉和嗉囊都是在生命的相当晚期才充分发育的,同上述规律相符合,这等性状充分完善地只传递给公鸽。下面的例子也许属于前面提到的那一类,即雌雄二者在生命的相当晚期以同样的方式发生变异,从而在相应的晚期将其新性状传递给后代的雌雄双方;果真如此,这些情况同我们的规律并不矛盾——根据诺伊迈斯特(Neumeister)的叙述, (50) 有这样一些鸽子的亚品种,其雌雄二者都在两三次换毛期间改变毛色[杏包翻头鸽(Almond Tumbler)也是这样],这等变化虽发生于生命的相当晚期,却为雌雄双方所共有。有一个金丝雀的变种,名为“伦敦获奖者”(London Prize),提供了一个很近似的例子。

关于家鸡的品种,其种种性状是由一性遗传下去,还是由两性都遗传下去,似乎一般是由这些性状的发育时期来决定的。这样,在所有这许多品种中,如果成年公鸡在毛色上同母鸡有重大差异,而且同野生亲种也有重大差异,那么成年公鸡也会同小公鸡有差异,所以新获得的性状一定是在生命的相当晚期出现的。另一方面,在公鸡和母鸡彼此类似的大多数品种中,小鸡的毛色则同其双亲的差不多一样,因此,它们的毛色最初出现于生命的早期。我们在全黑和全白的品种中可以看到这个事实的例证,这些品种的雌雄小鸡和老鸡都彼此相似;我们也不能主张全黑的或全白的羽毛有什么特殊之处可以导致这种性状传递给雌雄双方;因为有许多自然界的物种,只是公鸡的羽色是黑的或白的,而母鸡则是别种颜色的。有一个叫做“杜鹃鸡”的亚品种,它的羽毛具有黑色横条纹,其雌雄双方和小鸡的毛色几乎都一样。塞勃赖特矮脚鸡(Sebright bantam)的雌雄二者都具有花边羽衣,小鸡的翅羽花边虽不完善,但很明显。然而亮斑汉堡鸡提供了一个局部例外的情况;因为其雌雄二者虽不完全相像,但比起原始亲种的雌雄二者,彼此更加相像得多;然而它们的特有羽衣是在生命晚期获得的,因为小鸡也具有明显不同的彩色条纹。至于颜色以外的其他性状,不论野生亲种还是大多数家养品种,只有公鸡才有发达的肉冠;但小西班牙鸡在很早的龄期其肉冠就十分发育,同公鸡肉冠的早期发育相一致,成年母鸡的肉冠也异常之大。在猎鸟的品种中,好斗性的发育早得令人吃惊,在这方面可以举出一些奇妙的证据;这个性状是传递给雌雄双方的,所以由于母鸟的极端好斗,现在一般都分栏展出。关于波兰鸡品种,头部支持鸡冠的骨质突起甚至在小鸡孵化之前就已部分发育了,而鸡冠本身也很快开始生长起来,虽然起初它还是柔弱无力的; (51) 这品种的成年公鸡和成年母鸡都有一个大型骨质突起和一个巨大鸡冠作为特征。

最后,根据我们现在所见到的许多自然界物种和家养族的性状发育时期和性状传递方式之间的关系——例如昭然若揭的下述事实:雌雄二者都生角的驯鹿,其鹿角是在早期生长的,而与此相对的是,只有雄者才有角的其他物种,其鹿角则是在晚得多的时期生长的——我们可以得出如下结论,第一,其性状专门遗传给雌雄任何一方的原因是由于这些性状是在生命晚期发育的,虽然这不是唯一的原因。第二,其性状遗传给雌雄双方的原因是由于这些性状是在雌雄双方的体质还没有多大差别的生命早期发育的,虽然这明显是一个不甚有力的原因。然而,看来雌雄二者之间甚至在很早的胚胎期就一定存在着某种差异,因为早期发育的性状只为某一性别所具有者,并不罕见。

提要和结论

根据上述对遗传法则的讨论,我们认识到双亲的性状常常是,甚至普遍是倾向于在双亲最初发生这等性状的同一龄期、同一季节、同一性别的后代中发育的。但是,这些规律由于不明的原因还远远不是固定不变的。因此,当一个物种发生变异时,那些连续的变化可能随时以不同的方式被传递下去;有的只传递给性别一方,有的则传递给雌雄双方;有的只在一定的龄期传递给后代,有的则不问龄期而传递给后代。不仅遗传法则是极端复杂的,而且诱发和控制变异性的诸原因也是极端复杂的。这样被诱发起来的变异由性选择保存下来并积累起来,而性选择本身又是极端复杂的事情,性选择实际上取决于雄者的求爱热情、勇气和竞争,还取决于雌者的识别力、审美力和意愿。性选择还受到有助于物种普遍福利的自然选择的支配,因此,性选择对任何一性的个体的影响方式或对雌雄双方的个体的影响方式必然是高度复杂的。

当变异发生在某一性别的生命晚期并在同一龄期向同一性别传递时,另一性别及其幼仔都保持不变。当变异发生在生命晚期、但在同一龄期向雌雄双方传递时,则只有幼仔保持不变。然而变异可能在某一性别或在雌雄两性的生命任何时期发生,并在一切龄期向雌雄双方传递,于是这个物种的一切个体就会同样地发生改变。在以下几章将可看到所有这些情况经常在自然界里发生。

性选择在未达生殖年龄之前,决不会对任何动物发生作用。由于雄者求偶的巨大热情,性选择一般是对雄者发生作用,而不对雌者发生作用。这样,雄者就会获得同其竞争对手战斗的武器,获得用以发现雌者并牢牢抓住她的器官,也获得用以刺激雌者或向其献媚的器官。要是雄者在这些方面都同雌者有所差异,那么成年雄者同幼年雄者也会多少有所不同,正如我们已经见到的,这是一个极普遍的法则;根据这个事实我们可以断言,使成年雄者发生改变的那些连续变异,一般不会远在生殖年龄之前出现。每当在生命早期发生一些变异或许多变异时,则幼年雄者就会或多或少地具有成年雄者的一些性状;老年雄者和幼年雄者之间的这类差异可以在动物的许多物种中观察到。

幼年雄性动物大概往往倾向于按照下述方式发生变异;即在幼年时期不仅对它们毫无益处,实际上反而有害处——例如获得鲜艳色彩,这将使它们容易被敌人发现,又如获得像巨大的角那样构造,这将使其在发育过程中消耗掉很多生命力。幼年雄者所发生的这类变异,通过自然选择几乎肯定要被排除掉。另一方面对于成年而有经验的雄者来说,由获得这些性状而带来的利益将会抵消冒受危险和损失生命力这两种危害而有余。

有些变异可以使雄者有一个较好的机会去战胜其他雄者,或者去寻求、占有或魅诱异性;如果这样的变异碰巧发生于雌者,由于它们对雌者毫无益处,它们就不会通过性选择在雌者身上被保存下来。关于家养动物,我们也有良好的证据表明,所有种类的变异如果不加以细心的选择,通过杂交以及意外的死亡,就会很快消失掉。因此,在自然状况下,如果上述这类变异偶尔发生于雌性一方并专门在雌性这一方传递,那么这类变异就极其容易消失。然而,如果雌者发生了变异并把它们新获得的性状传递给其后代的雌雄双方,那么那些对雄者有利的性状将会通过性选择被保存下来,结果雌雄双方都会按照同样的方式发生改变,虽然这样的性状对雌者毫无用处;不过以后我还要回头对这些更为复杂的偶然情况进行探讨。最后,通过性状的传递,雌者可能获得而且显然常常获得来自雄者的一些性状。

在生命晚期发生的并只传递给一种性别的变异,如果关系到物种的繁殖,就会被性选择所利用,而且通过性选择被积累起来;因此,同上述相似的变异,虽然关系到日常的生活习性为什么没有常常通过自然选择而被积累起来,乍一看这好像是一个无法解释的事实。如果这种情况发生了,雌雄二者,譬如说为了捕捉猎物和逃避危险,往往会发生不同的改变。雌雄二者之间的这类差异确会偶尔发生,在低等动物中尤其如此。但是,这意味着雌雄二者在生存斗争中遵循不同的习性,对于高等动物来说,这是少见的事情。然而这个情况和生殖机能大不相同,雌雄二者在生殖功能方面必然有差别。这是因为同生殖机能有关的构造变异,常被证明只对一种性别有价值,而且由于这些变异发生在生命晚期,所以只向同一性别传递,这样保存下来和传递下去的变异,便引起了第二性征的发生。

我将在以下几章讨论属于各个纲的动物的第二性征,并努力把本章所阐明的原理应用于每个事例。我们用于讨论最低等动物纲的时间将很短,而对于高等动物,尤其是对于鸟类,则必须用相当的篇幅详加讨论。请注意,由于已经说明的理由,关于雄者用以寻求雌者并在寻得后牢牢把它抓住的无数构造,我只想举出少数例子用做说明。另一方面,关于雄者用以战胜其雄性对手的以及用以魅惑或刺激雌者的全部构造和本能,将予以充分讨论,因为它们在许多方面都是最有趣的。

附录 关于不同纲的动物的雌雄比例数

就我所知,还没有一个人注意过整个动物界雌雄二者的相关数字,因此,我将在这里列举我所能搜集到的有关这方面的材料,尽管这些材料是极不完整的。这些材料所包含的事例只是少数经过实际计算的,而且其数据也不很多。由于只有对人类的这种比例数了解得比较确切,所以我最先列举这些数据作为一个比较的标准。

人 类

在英国从1857—1866年的10年间,出生婴儿存活的年平均数是707120人,男女的比例为104.5∶100。但在1857年全英国的出生率为男婴与女婴之比为105.2∶100;而在1865年这个比例则为104.0∶100。再分别看看一些地区的情况,如白金汉郡(那里每年大约有5000个婴孩出生)在上述整个10年间,其男女出生的平均比例数为102.8∶100;同时在北威尔士(那里平均年出生数为12873人)则高到106.2∶100。再看看一个更小的地区,叫做拉特兰郡(那里年出生数平均只有739人),以女婴出生率为100,1864年男婴出生率为114.6,而在1862年只有97.0。但是,即使在这样小的地方,整个10年间的平均出生数也有7385人,男婴对女婴的比例为104.5∶100,这就是说,这个比例数和全英国的相同。 (52) 由于一些不清楚的原因,这个比例数有时稍受干扰。因此费伊(Faye)教授说:“挪威有些地区在某一个10年间稳定地缺少男孩,而同时在其他一些地区却出现了相反的情况。”在法国,44年间男女的出生比例为106.2∶100;但这一期间曾在某一县出现过五次女婴出生数超过男婴的情况,在另一县曾出现过六次这种情况。在俄国,男婴的平均出生比例为108.9,而在美国的费城男女出生比例则高达110.5∶100。 (53) 比克斯(Bickes)从大约七千万出生婴孩推算出欧洲男女平均出生比例为106∶100。另一方面,关于在好望角出生的白人婴孩,在连续几年里,如以女婴出生率为100,则男婴出生率竟低至90到99之间。有一个奇特的事实:犹太人的男婴出生比例数决定性地大于基督教人的,例如在普鲁士,其比例为113∶100;在波兰的布雷斯劳(Breslau)为114∶100;在利沃尼亚(Livonia)为120∶100;而基督教人在这些地方的男女出生比例则同普通情况一样,例如在利沃尼亚为104∶100。 (54)

费伊教授述说:“如果在母体中和出生时男女死亡的比例相等,则男性所占的数量优势还要更大。但事实是,在几个区域内我们看到,如以死产女婴为100,则死产男婴为134.6到144.9。4~5岁夭折的婴儿,也是男的比女的多;例如在英国,如以1岁死亡女婴为100,则1岁死亡男婴为126。在法国这个比例数更大。” (55) 斯托克顿·霍夫博士根据男孩的发育不完全比女孩更加常见这一情况对上述这些事实作了部分说明。我们从上述中已经知道男性在构造上比女性容易变异;而重要器官的变异一般是有害的。但男婴的身材、特别是其头部都比女婴为大,这又是另一个原因;因为男婴在分娩时将因此更容易受到伤害。因此死产的男婴就更多了;克赖顿·布朗(Crichton Browne)博士 (56) 是一位有高度权威的鉴定家,他认为男婴在出生后的数年内往往会在健康上受到损害。由于男婴在出生时和出生后一段时期内的死亡率过高,又由于成年男人要面临种种危险以及他们向别处迁徙的倾向,所以在保存有统计记录的一切老殖民地方, (57) 发现女性在数量上都比男性占有相当优势。

处于不同环境和气候条件下的不同国家,如那不勒斯、普鲁士、威斯特伐利亚、荷兰、法国、英国以及美国,其非法出生的男婴数量超过女婴的情况要少于合法出生的, (58) 这个事实乍一看好像是难以理解的。不同的作家曾从不同角度解释这种现象,有的认为是由于婴儿们的母亲一般都很年轻,有的认为是第一次怀孕占了很大比例,等等。然而我们已经知道,男婴由于头部较大,在分娩时要比女婴受到较大的损伤;而非法私生婴儿的母亲们一定更容易比其他妇女进行辛苦的劳动,由于种种原因,如紧紧束腰企图遮盖怀孕,繁重的工作,思想的烦恼等等,她们怀的男婴大概要相应受到损伤。关于出生的活男婴同活女婴的比例,不合法私生者要比合法出生者为小的情况,上述大概是一切原因中的一个最有力的原因。就大多数动物而言,成年雄者的大小之所以超过成年雌者,乃是由于较强的雄者在占有雌者的斗争中征服了较弱的雄者;无疑是由于这个事实,至少某些动物的雌雄二者在出生时的大小就不一样。这样,我们便看到一个奇妙的事实,即我们可以把死亡的男婴多于死亡的女婴(非法私生的婴儿尤其如此)这种现象部分地归因于性选择。

人们往往假设双亲的相对年龄决定后代的性别,留卡特教授曾提出, (59) 他认为,关于人类和某些家养动物,有充分证据足以证明这即使不是决定后代性别的唯一因素,也是一个重要因素。另外,有些人曾认为同妇女状况有关的妊娠期是一个有效的原因;但最近的观察结果否定了这个信念。根据斯托克顿·霍夫 (60) 博士的见解,一年中的季节,父母的贫困或富裕,居住于乡村或城市,同外国移民的杂交,等等,对男女性别的比例全有影响。对人类来说,一夫多妻制也曾被假定是导致女婴出生比例较大的原因;但坎贝尔博士 (61) 曾就暹罗的妾妇细心地研究过这个问题,并且断言,一夫多妻下的男婴同女婴的比例和一夫一妻下的情况相同。几乎没有哪一种动物像英国竞赛马那样的高度多配性,可是我们马上就会看到,它们的雌雄后代在数量上几乎完全相等。现在我将列举一些我所搜集到的有关各种动物雌雄比例数的事实,然后对选择在决定这种后果时究竟起了多大作用加以简要的讨论。

马 类

特格梅尔先生曾经如此热心地从“赛马年历”中将竞赛马自1846—1867年这21年间的出生情况给我制成一个表,其中缺1849年的情况,因该年没有发表过出生统计报告。出生总数为25560, (62) 其中包含12763匹公马和12797匹母马,即公马同母马的比例为99.7∶100。由于这些数字相当大,而且是根据全英国各个地方若干年期间的情况统计出来的,因此我们可以充分有信心地作出如下结论:关于家养马,至少是竞赛马,其所产生的雌雄后代在数量上几乎相等。历年中比例的变动同人类在一个人口稀少的小地区所发生的情况密切相似,例如,以母马出生数为100,则1856年公马的出生比例数为107.1,而1857年仅为92.6。统计表里该比例数的变动是有周期性的,因为在连续六年里,公马数量超过母马;而在每次为四年的两个时期内,母马数量又超过公马。然而,这可能是偶然的;至少我从1866年公布的“户口报告”中十年统计表里查不出人类有任何这种情况。

狗 类

从1857—1868年的12年间,全英国大多数细躯猎狗的出生数字均送给《田野》新闻发表;我再一次感谢特格梅尔先生,蒙他细心地把这些结果列制成表。记录下来的出生数是6878,其中包含3605只公狗和3273只母狗,即,公狗和母狗的比例为110.1∶100。最大一次变动发生在1864年,该年公狗和母狗的出生比例为95.3∶100,而1867年,则为116.3∶100。上述110.1∶100这个平均比例对细躯猎狗来说大概是接近正确的,但它是否也符合其他家养品种的情况,在某种程度上还有疑问。卡波勒斯(Cupples)先生曾向一些大养狗家进行过调查,发现他们毫无例外地全都以为出生的母狗比公狗多;但他指出这种看法的发生可能是由于母狗的价值较低,并且由于因此而来的失望在头脑里产生了比较强烈的印象。

绵 羊

农业家们在绵羊出生几个月后给公羊施行阉割的时期才确定其雌雄比例,因而下面的统计并不表示其出生的比例。另外,我发现每年饲养几千头绵羊的苏格兰大饲养家都坚决相信,在出生后的一两年间,公羊的死亡率比母羊高。因此公羊出生时的比例数要比阉割时期的比例数要大些。这一点同我们所看到的人类情况显著符合,而且这两种情况大概都出于同样的原因。我曾从在英格兰饲养低地绵羊(主要是莱斯特羊,Leicesters)的四位先生收到过最近10~16年间的统计报告;其出生总数为8965头,其中包含4407头公羊和4558头母羊;即公羊和母羊的比例为96.7∶100。关于在苏格兰饲养的切维奥特羊(Cheviot)和黑脸绵羊,我也曾收到过六位饲养家的统计报告,其中有两位养羊的规模很大,主要是1867—1869年间的情况,但有些统计则上溯至1862年。记录总数为50685头,其中包含25071头公羊和25614头母羊,即公羊和母羊的比例为97.9∶100。如果我们把英格兰和苏格兰的统计数字加起来,其总数为59650头,其中包含29478头公羊和30172头母羊,即97.7∶100,因而对阉割年龄的绵羊来说,母羊的数量肯定超过公羊,但这个情况大概不适用于其出生时期。 (63)

牛 类

我曾收到九位先生关于982头刚出生的牛犊的统计报告,这个数字太少,不足信赖;该数字包含477头公牛犊和505头母牛犊;即95.4∶100,福克斯牧师告诉我说,1867年在德比郡(Derbyshire)的一个农庄里出生了34头牛犊,其中只有1头是公的。哈里逊·韦尔(Harrison Weir)先生曾向若干养猪者进行过调查,他们大多数都估计出生的公猪和母猪的比例为7∶6。这些先生们还多年饲养家兔,他们注意到生出来的公兔数量远远大于母兔。但是这些估计的价值不大。

关于在自然状况下生活的哺乳类,我知道的很少,至于普通鼠,我曾收过一些互相矛盾的报告。莱伍德(Laighwood)的埃利奥特(R.Elliot)先生告诉我说,有一位捕鼠者向他确言,雄鼠的数量总是大大超过母鼠,即使还在窝里的幼鼠也是如此。结果,埃利奥特先生接着亲自检查了数百只老龄的鼠,证明上面的说法是正确的。巴克兰得先生饲养过大量白鼠,他也以为雄鼠数量大大超过雌鼠。至于鼹鼠(Moles),据说“雄鼠的数量远远超过雌鼠”, (64) 由于捕捉这种动物是一种专门职业,因而这个说法也许是可信的。史密斯爵士在描述一种南非水羚羊(Kobus ellipsiprymnus) (65) 时说道,在这个种和其他种的羚羊群里,公羚羊的数量比母羚羊少:当地土人以为它们出生时的比例数也是如此;另外有些人以为幼小公羚羊是被赶出了群外的,而史密斯爵士说,虽然他本人从未见过仅由幼小公羚羊所成之群,但别人却断言确有这种情形。看来,这些幼小公羚羊一旦被赶出群外,就会被当地许多野兽吃掉。

鸟 类

关于家鸡,我只收到过一份统计材料,即,斯特雷奇(Stretch)先生饲养过交趾鸡(Cochins)的一个精心育成的品系,在八年期间生出1001只小鸡,判明其中487只为公鸡,514只为母鸡,即94.7比100。关于家鸽,有良好的证据可以证明公鸽不是数量过多就是活得更长;因为这等鸽子永远成双成对,特格梅尔告诉我说,独身公鸽的价钱总是比母鸽便宜。在同一窝里下的两个卵所孵出来的两只小鸽通常都是一公一母;但一位大饲养家哈里逊·韦尔先生说道,他常常从同一窝里育出两只公鸽,而很少从同一窝里育出两只母鸽;此外,育出的两只小鸽中,母鸽较弱,更易夭折。

关于自然状况下的鸟类,古尔德先生及其他人士 (66) 都确信公鸟一般要比母鸟多;但由于许多物种的小公鸟同母鸟相类似,所以母鸟数量自然显得比公鸟多。利登赫尔(Leadenhall)的贝克(Baker)先生用野生的雉卵孵出了大量的雉,他告诉詹纳·韦尔先生说,孵出的公雉和母雉的比例一般是4或5比1。一位有经验的观察家述说, (67) 在斯堪的纳维亚,松鸡和黑琴鸡(black-cock)一窝孵出的小鸡,公多于母;而Dal-ripa(一种雷鸟)到求偶场所来的,公比母多;但有些观察家对后一情况的解释是由于被害兽弄死的母鸟比公鸟多。根据塞尔旁(Selborne)的怀特先生所提供的种种事实, (68) 显然英格兰南部的公鹧鸪数量一定大大超过母鹧鸪;有人向我保证说,在苏格兰情况也是如此。韦尔先生向那些在一定季节大批收购流苏鹬(Machetes pugnax)的商人做过调查,据说公鹬的数量要多得多。这位博物学者还为我向捕鸟人做过调查,他们每年都要捕捉数量惊人的各种活的小型鸟供应伦敦市场,一位可信赖的老人毫不迟疑地回答他说,关于苍头燕雀(chaffinch),公的数量大大地超过母的,他认为公和母的比例高达2∶1,至少是5∶3。 (69) 同样地他还坚决主张,用圈套或在夜间用结网方法捕到的鸟鶫,其公鸟的数量远远超出了母鸟。这些说法显然是可信赖的,因为这个人说,云雀、黄嘴朱顶雀(Linaria montana)和金翅雀(goldfinch)的雌雄二者大致相等。另一方面他肯定普通赤胸朱顶雀的公雀大大超过母雀,但超出的数量在不同年份中也有所不同;有些年头他发现母雀和公雀的比为4∶1。但必须记住,主要捕鸟季节到九月份才开始,因此有些物种可能已部分开始迁徙他方,这时期的鸟群往往只含有母鸟。沙尔文(Salvin)先生特别研究过中美洲的蜂鸟,他确信大多数物种是公的占多数。例如,有一年他捕获了属于10个物种的204个样本,其中包含166只公鸟和仅仅38只母鸟。另外有2个物种,是母鸟占多数,但这个比例数不是随着不同季节就是随着不同产地而明显地变化,因为有个时候蝶鸟(Campylopterus hemileucurus)的公和母之比为5∶2,而在另一个时候, (70) 它们的比例则正相反。关于后面这一点,我还要作点补充,波伊斯(Powys)先生发现在科孚(Corfu)和伊皮鲁斯(Epirus)两地苍头燕雀雌雄二者是分开饲养的,而“母鸟的数量最多”,同时特里斯特拉姆先生发现在巴勒斯坦“公鸟群在数量上似乎大大超过了母鸟群”。 (71) 再者,泰勒先生说,在佛罗里达大丘鹬(Quiscalus major)的“母鸟比公鸟的数量少得多”, (72) 而在洪都拉斯,这个比例又是另一种情况,这个物种在那里具有一雄多雌的特性。

鱼 类

关于鱼类的雌雄比例数只有在捕到其成年或接近成年的鱼以后才能确定,因而对此作出任何公正的结论将有许多困难。 (73) 不育的雌鱼可能容易被误认作雄鱼,如冈瑟博士向我说过的鳟鱼情况就是如此。据信有些物种的雄鱼使卵受精后就很快死去。许多物种的雄鱼比雌鱼小得多,因此有大量雄鱼会从捕获雌鱼的同一张网里逃掉。卡邦尼尔(M.Carbonnier) (74) 特别注意过白斑狗鱼(Esox lucius)的自然史,他说,许多雄鱼由于体型小而被较大的雌鱼所吞食;并且他认为,几乎所有鱼类的雄鱼由于同样的原因比雌鱼面临的危险更大。虽然如此,但对雌雄比例数进行过实际观察的少数事例还表明了雄鱼似乎大大超过了雌鱼。例如,斯托蒙特菲尔德(Stormontfield)养鱼实验的负责人布伊斯特(R.Buist)先生说,1865年,为了取卵,最先捕获上岸的70条鲑鱼中,雄鱼之数竟高达60条。1867年他再一次“对这种雌雄数量极不相称的现象给予了注意。在开头时我们捕获的雄鱼和雌鱼的比例是10∶1”。其后,才获得足够的雌鱼以供取卵之用。他接着说,“由于雄鱼的巨大比例,它们在排卵床上彼此不断地进行战斗和厮杀”。 (75) 这种数量的不相称无疑可部分地归因于雄鱼比雌鱼先由海溯游至河,但这是否为全部原因还难肯定。巴克兰(Buckland)先生记述了有关鳟鱼的情况如下,“雄鱼的数量远远超过雌鱼,是一个奇妙的事实,当捕鱼旺季时必然发生的情况是,所捕获的鱼中雄和雌的比例至少是7或8比1。我还不能完全解释这种情形,这是由于雄鱼数量本来比雌鱼多,还是由于雌鱼靠着隐藏而不是靠逃跑以求得安全”。接着他又说,通过仔细搜查沿岸,可以找到足够数量的雌鱼供作取卵之用。 (76) 李(H.Lee)先生告诉我说,在扑次茅斯勋爵的猎园中为了取卵目的所捕获的212条鳟鱼中,有150条是雄的,62条是雌的。

同样地,鲤科(Cyprinidae)的雄鱼在数量上似乎也超过了雌鱼;但这个科的某些成员,如鲤鱼、丁鱥鱼(tench)、欧鳊(bream)和 雅罗鱼(minnow),都正常地实行动物界少见的一雌多雄制,因为雌鱼在排卵时总是有两条雄鱼陪伴左右,而雌欧鳊则有三到四条雄鱼陪伴着。这个事实如此为人所熟知,以致总是劝告在养鱼池中养丁

雅罗鱼(minnow),都正常地实行动物界少见的一雌多雄制,因为雌鱼在排卵时总是有两条雄鱼陪伴左右,而雌欧鳊则有三到四条雄鱼陪伴着。这个事实如此为人所熟知,以致总是劝告在养鱼池中养丁 鱼时,雄和雌的比例应为2∶1,至少是3∶2。至于鲦鱼,一位杰出的观察家说,雄鱼在排卵床上的数量十倍于雌鱼;当有一条雌鱼来到雄鱼当中时,“她马上就被两条雄鱼紧紧夹在中间;当它们在这种局面下经历一段时间后,又有另外两条雄鱼取而代之”。 (77)

鱼时,雄和雌的比例应为2∶1,至少是3∶2。至于鲦鱼,一位杰出的观察家说,雄鱼在排卵床上的数量十倍于雌鱼;当有一条雌鱼来到雄鱼当中时,“她马上就被两条雄鱼紧紧夹在中间;当它们在这种局面下经历一段时间后,又有另外两条雄鱼取而代之”。 (77)

昆 虫 类

在这个巨大的纲里,几乎只有鳞翅目(Lepidoptera)可以用来判断雌雄二者的比例数。这是因为有许多著名观察家曾特别细心地收集这个“目”的昆虫,并从卵或幼虫状态大量把它们繁殖起来。我曾希望有些养蚕者会保存一个确实的记录,但经过写信到法国和意大利并查阅了各种文献之后,我并没有找到过这方面的材料。一般的意见好像是雌雄二者接近相等,但在意大利,我听卡内斯垂尼(Canestrini)教授说,许多饲养者都认为生出来的雌虫数量超过雄虫。然而这位博物学家还告诉我说,臭椿蚕(Bombyx cynthia)为一年两化,在第一造中雄蚕数量大大超过雌蚕,而在第二造中雌雄二者的数量接近相等,或雌蚕稍多。

关于自然状况下的蝴蝶,其雄者的数量显然占巨大优势,这曾使若干观察家留下深刻的印象。 (78) 例如,贝茨(Bates)先生 (79) 在提到某些产于上亚马孙(Upper Amazons)的100个左右的物种时说,雄虫的数目大大超过雌虫,甚至其比例达到100∶1。在北美,具有丰富经验的爱德华兹(Edwards)估计在凤蝶属(genus Papilio)中,雄虫和雌虫的比例为4∶1;把这一点告诉我的沃尔什(Walsh)先生说,图尔努凤蝶(P.turnus)的情况正是这样。特里门(R.Trimen)先生在南非发现有19个物种都是雄虫占多数; (80) 其中有一个群集于开阔地带的物种,估计其雄虫的数量为雌虫的50倍。还有另一个物种,其雄虫在某些地方为数至多,以致他在七年间只收集到五只雌虫。波旁(Bourbon)岛的马亚尔(M.Maillard)说,凤蝶属的一个物种,其雄虫比雌虫多达20倍。 (81) 垂门先生告诉我说,就他本人所见到的或听到的来说,很少有一种蝴蝶的雌虫数量超过雄虫的;但有三个南非的物种也许是例外。华莱士先生述说, (82) 在马来群岛,鸟翼蝴蝶(Ornithoptera craesus)的雌虫比雄虫常见,也较容易抓到;但这是一种稀有的蝴蝶。我在这里还要作点补充,盖内(Guenée)说,从印度送来的红蛾(Hyperythra,蛾类的一个属)采集品,其雌虫为雄虫的4~5倍。

当把这个昆虫雌雄比例数问题提到昆虫学会进行讨论时, (83) 一般都承认捉到的鳞翅目大多数成年的、即成虫状态的雄虫在数量上超过雌虫,但各种各样的观察家都把这个事实归因于雌虫比较隐匿的习性和雄虫从茧里羽化较早。众所周知,大多数鳞翅目的昆虫以及其他种类的昆虫都有这种情形发生。因此,正如佩尔索纳(M.Personnat)所说的,家养天蚕(Bombyx Yamamai)的雄虫在交配季节开始时并无用处,雌虫在交配季节结尾时因缺少配偶也无用处。 (84) 然而,上述某些蝴蝶在其产地极其普通,这些原因是否可以把其雄虫占大多数的问题解释得足够清楚,很难使我信服。斯坦顿(Stainton)先生多年来对小蛾类给予了密切注意,他告诉我说,当他搜集到的蛾子处于成虫状态时,他以为雄虫的数量为雌虫的十倍,但是,自从他把这些蛾子由幼虫状态大批养育以来,他相信雌虫就占多数了。若干昆虫学家都赞同这个观点。然而,道布尔戴伊(Doubleday)先生以及一些其他人士则持相反的观点,他们确信在他们从卵和幼虫养育的成虫中,雄虫比雌虫所占的比例数为大。

除了鳞翅目雄虫有较大的活动习性,较早从茧里羽化,以及在某些场合中群集于较开阔的地带等这些原因外,关于在成虫状态捕获的鳞翅目昆虫以及从卵或幼虫状态养育起来的鳞翅目昆虫,在雌雄比例方面所存在的明显的或真实的差异,还可以举出其他原因。我听卡内斯垂尼教授说,意大利许多养蚕者都相信蚕蛾的雌性幼虫比雄的更多遭到近代疾病的危害;而斯托丁杰(Staudinger)博士告诉我说,在饲养鳞翅目昆虫时,死在茧里的雌虫比雄虫为多。许多物种的雌性幼虫比雄的大,昆虫采集者自然要挑选最好的标本,这样就会无意识地采集到大量的雌虫。有三位采集者曾告诉我,他们的实践情况就是这样;但华莱士博士确信,大多数采集者如果能够找到比较稀有的种类,他们就会把全部标本都采集下来,因为只有这些稀有种类才值得他们花工夫去饲养。当鸟类遇到幼虫时,大概要把最大的幼虫吞食掉;卡内斯垂尼教授告诉我说,意大利有些养蚕者相信臭椿蚕的第一化幼虫中,被黄蜂消灭的雌虫数量超过雄虫很多。华莱士博士进一步说道,雌性幼虫因比雄的大,所以需要较多的发育时间并消耗较多的食物和水分;因而就要有更长的时间遭到姬蜂(ichneumons)和鸟类等带来的危险,在荒歉之年就会更大量地死亡。因此在自然状况下,鳞翅目雌虫达到发育成熟的数量,很可能要比雄虫少得多;对我们的特殊目的来说,我们所关心的是,当雌雄二者就要繁殖其种类时,即在其成熟时它们的相对数量。

某些蛾类大批雄虫聚集于单独一只雌虫周围的方式,清楚地表明了雄虫的巨大多数,虽然这个事实也许可以由雄虫较早从茧里羽化而得到解释。斯坦顿先生告诉我说,经常可以见到有10~20只筒蛾(Elachista rufocinerea)的雄虫聚集在一只雌虫周围。众所周知,如果把栎枯叶蛾(Lasiocampa quercus)或鹅耳枥天蚕蛾(Saturnia carpini)的一只未交配过的雌虫摆在一个笼子里,大批雄虫就会聚集在它周围,而且如果把雌虫关在一个房间里,雄虫甚至会从烟囱跑下来找它。多勃尔德伊先生相信,仅在一天之内他就见到一只关起来的雌虫吸引来50~100只雄虫。垂门先生把几天前就关着一只枯叶蛾雌虫的盒子放在怀特岛上,马上就有五头雄虫竭力向盒子里钻。在澳大利亚,韦雷奥(M.Verreaux)把放有一只小雌蚕的盒子搁在口袋里,于是招来了一群雄虫跟着他,因而约有200只雄虫随他一起飞进房中。 (85)

道布尔戴先生叫我注意斯托丁杰的鳞翅目价目表, (86) 上面开列了蝴蝶(锤角亚目Rhopalocera)的300个物种或特征十分显著的变种,雄虫和雌虫价格均被标明。很普通的物种的雄虫和雌虫的价格当然都是一样的;但有114个稀有物种,其雄虫和雌虫的价格却不相同;除了一个例外,所有这些物种的雄虫都比雌虫的价格便宜。以这113个物种的价格加以平均,雄虫和雌虫价格之比为100∶149;这一点显然表明雄虫的数量正好成反比地超过雌虫。编入目录的蛾类(缰翅亚目,Heterocera)约有2000个物种或变种,由于雌雄二者习性不同而导致雌虫无翅的种类未编入内。在这2000个物种中,有141个物种的价格因性别而异,其中130个物种的雄虫价格比雌虫便宜,只有11个物种的雄虫比雌虫贵。这130个物种的雄虫平均价格和雌虫平均价格之比为100∶143。道布尔戴先生(在英国没有任何人的经验胜过他)认为,雌雄二者价格的不同和这些物种的生活习性没有任何关系,而只能归因于雄虫数量超过雌虫。但我必须补充一点,即斯托丁杰博士告诉我说,他本人持有不同的意见。他以为由于雌虫的习性比较不活泼,并且由于雄虫从茧里羽化较早,可以说明昆虫采集者所获得的雄虫数量多于雌虫,其结果就使雄虫的价格较低。关于从幼虫状态养育起来的样本,斯托丁杰博士相信,如上所述,雌虫死于茧内者的数量远比雄虫为多。他接着说,关于某些物种,某一性别在某些年间似乎比另一性别占有数量优势,但并非永远如此。

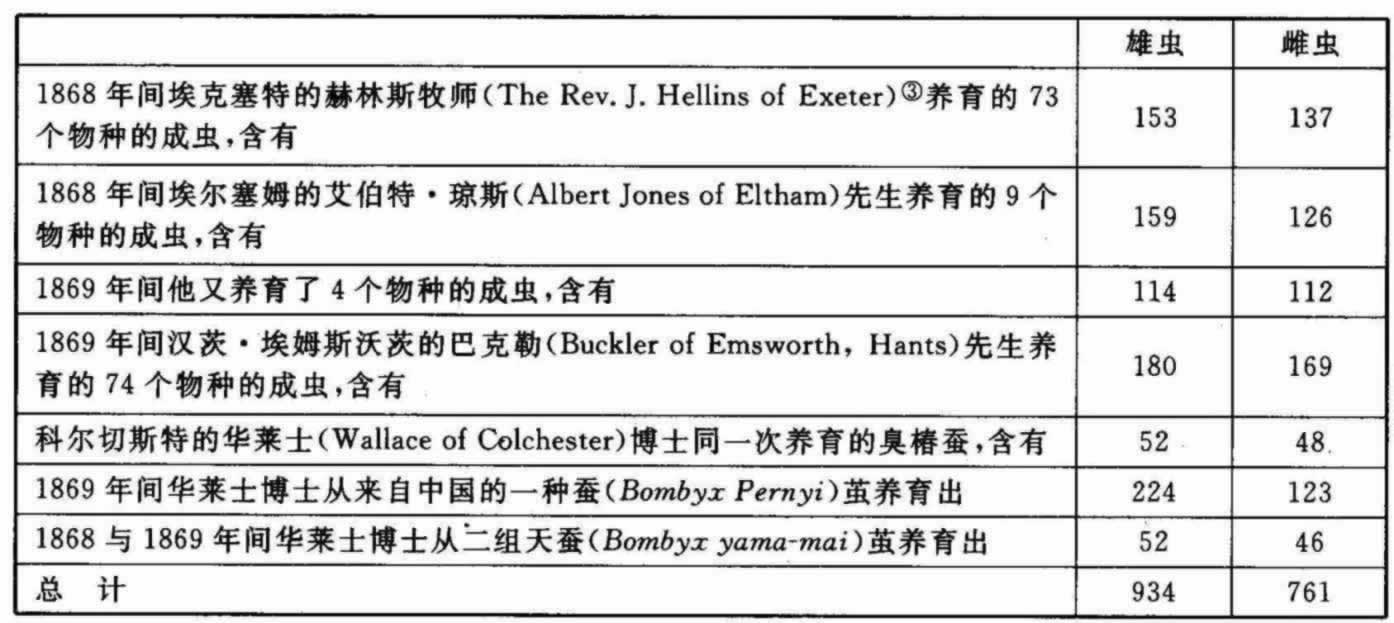

表 2-1

关于对鳞翅目昆虫的直接观察材料,不论是从卵或从幼虫养育起来的,我仅收到如表2-1所示的少数事例。

因此,从这七组茧和卵产生的雄虫数量超过了雌虫,合计雄虫和雌虫的比例为122.7∶100。但整个数据不够大,几乎不足为凭。

总之,证据的来源虽有不同,但均指着同一方向,因此我推论鳞翅目的大多数物种,不论最初从卵孵化时的雄虫比例大小如何,其成熟雄虫的数量一般都比雌虫多。

至于昆虫的其他“目”,我收集到的可靠材料很少。关于鹿角锹甲虫(Lucanus cervus),“其雄虫数量看来比雌虫多得多”;但如科内利乌斯(Cornelius)于1807年所说的,当在德国某个地方异常大量发生这类甲虫时,雌虫数量约超出雄虫六倍。关于叩头虫科(Elateridae)的某一类,其雄虫数量据说多于雌虫,而且“经常可发现两三只雄虫和一只雌虫同在一起; (87) 因此在这里实行的似乎是一雌多雄制”。属于隐翅虫科(Staphylinidae)的扁蟞(Siagonium),其雄虫有角,而“雌虫的数量远远超过雄虫”。詹森(Janson)先生在昆虫学会说道,有一种吃树皮的多毛髓虫(Tomicus villosus),其雌虫多得成灾,而雄虫则少得几乎无人知道。

昆虫的某些物种甚至某些群的雄虫因为无人见过或为数极少,而雌虫又是孤雌生殖的,也就是不需性结合的生殖,因此任何关于其性别比例的议论都几乎没有什么价值;瘿蜂科(Cynipidae)的若干种类提供了这类例子。 (88) 沃尔什先生所知道的形成虫瘿的瘿蜂科昆虫,其雌虫数量为雄虫的4~5倍;他还告诉我说,形成虫瘿的瘿蚊科(双翅目)昆虫的情况也是如此。关于叶蜂科(Tenthredinae)昆虫的一些常见物种,史密斯先生曾从各种大小的幼虫养育成上百个标本,然而从未养出过一只雄虫。另一方面,柯蒂斯(Curtis)说, (89) 他繁育的某一物种——菜叶蜂(Athalia),其雄虫和雌虫之比为6∶1;而同时在田野里捕到的这同一个物种的成熟成虫,其雄虫和雌虫之比正好相反。赫尔曼·米勒 (90) 在蜜蜂科中采集了许多物种的大量标本,并且从茧养育出好多其他标本,然后计算其性别。他发现有些物种的雄蜂数量大大超过雌蜂;而另外一些物种则出现相反情况;还有些物种的雌雄二者接近相等。但同多数情况一样,雄蜂从茧里羽化要早于雌蜂,因而在繁殖季节开始时的数量实际上超过雌蜂。米勒还观察到有些物种在不同产地其雌雄的相对数量大不相同。但是,正如米勒亲自向我陈述的,由于其中一种性别可能比另一种性别更难于被观察到,因此在采纳这些意见时必须小心从事。这样,他的兄弟弗里茨·米勒在巴西曾注意到,同一种蜜蜂的雌雄二者有时群集于花的种类互不相同。关于直翅目(Orthoptera)昆虫,其雌雄二者的相对数量,我几乎一无所知。然而,克尔特说, (91) 他检查过500只蝗虫,其中雄虫和雌虫之比为5∶6。关于脉翅目(Neuroptera),沃尔什先生说,在蜻蜓这个类群的许多物种中,雄虫数量大大超过雌虫,但决非所有物种都是如此。还有一个蜻蜓属(Hetaerina),其雄虫数量一般至少为雌虫的四倍。另外箭蜓属(Gomphus)的某些物种,其雄虫多于雌虫的倍数和上面相同,但另有两个物种,其雌虫数量则为雄虫的2~3倍。关于啮虫属(Psosus)的某些欧洲物种,在采集到的几千只雌虫中可能找不到一只雄虫,但同时,这一属的其他物种,其雌雄二者均系常见。 (92) 麦克拉克伦(Mac Lachlan)先生在英格兰捉到过几百只雌性异幻吸虫(Apatania muliebris),但没有见过一只雄虫;至于雪蠍蛉(Boreus hyemalis),在我们这里见到过的雄虫不过四五只。 (93) 关于大多数这些物种(叶蜂科除外)的雌虫是否属于孤雌生殖的类型,目前还不能证实;由此可见,我们对引起雌雄二者的比例出现如此明显不一致的原因是多么无知。

关于有铰类(Articulata)动物的其他一些纲,我所搜集到的材料还要少一些。布莱克瓦尔先生对蜘蛛纲曾仔细进行过多年观察,他写信告诉我说,雄蜘蛛由于其游动的习性,较为常见,从而显得数量较多。少数蜘蛛种的情况确是这样;但他提到六个属的几个物种,其雌蜘蛛数量似乎比雄的多得多。 (94) 雄蜘蛛的体型比雌的小(这个特性有时会极度发达),并且它们的外貌大不相同,这些情况在某些事例中可能说明它们的采集品为何稀见。 (95)

有些低等甲壳类能进行无性繁殖,这可以说明其雄虫为何极端罕见。冯·赛保德 (96) 曾仔细调查过来自21个产地的不下13000个鲎虫(Apus)标本,他在其中只找到319只雄虫。正如弗里茨·米勒告诉我的,关于另外一些类型如异足虫属(Tanais)和介虫属(Cypris)我们有理由相信其雄虫比雌虫短命得多;这一点大概可以说明雄虫为何稀少,假定雄虫数量一开始就同雌虫相等的话。另一方面,米勒在巴西海岸上采集到的针涟虫科(Diastylidae)和海萤属(Cypridina)的雄虫永远比雌虫多得多。例如在同一天内捉到的后面这一属的一个物种的63个标本中就有57只雄虫;但他认为这个数量优势可能是由于雌雄二者在生活习性上某种尚未弄清的差异所致。关于一种高等巴西蟹,即招潮蟹(Gelasimus),弗里茨·米勒发现其雄者远比雌者的数量为多。根据斯彭斯·巴特先生的丰富经验,有6种常见的英国蟹的情况似乎正好相反,他曾向我说过这6种蟹的名称。

自然选择和雌雄比例的关系

我们有理由设想在某些场合中,人类通过选择曾间接地影响了其自身产生雌雄的能力。有些妇女在其一生所生育的孩子中有一种性别多于另一种性别的倾向,这种情况也适用于许多动物,如牛和马。因此“耶尔德斯雷”公所的赖特先生对我说,他有一匹阿拉伯母马,虽然7次分别与不同的公马交配,仍生下7匹小母马。我在这方面所掌握的证据虽然不多,但根据类推方法可使我相信,专门产生任何一种性别的倾向几乎就像其他每种特性一样,例如,生双胞胎的特性,大概是可以遗传下去的。关于上述倾向,著名权威唐宁(J.Downing)先生写信对我说,似乎可以证明这一点的事实确曾在某些短角牛的族系中发生过。马歇尔上校 (97) 经过仔细调查后最近发现印度有一个山地部落叫托达人(Todas) (98) 的,其一切年龄的人口是由112个男人和84个女人组成的——即男女之比为133.3∶100。托达人的婚姻是一妻多夫制,过去一定实行杀害女婴;但这种风俗目前已停止一个相当时期了。在晚近几年内生育下来的婴儿中,男多于女,其比例为124∶100。马歇尔上校用下面巧妙的方式说明这个事实。“为了说明问题,让我们举出三个家庭作为整个部落的一般代表。比方说一位母亲生育了6个女儿,而没有生儿子。第二位母亲只生了6个儿子。第三位母亲生了3个儿子,3个女儿。按照部落的风俗,第一位母亲杀死4个女儿,保留两个。第二位母亲保留了她6个儿子。第三位母亲杀死2个女儿,保留1个女儿和3个儿子。那么在这三个家庭中总共有9个儿子和3个女儿,由他们来传宗接代。然而当这些男人属于那些生男倾向大的家庭时,则这些家庭中生女的倾向就要小。这种倾向逐代加强,直至像我们所见到的那样,那些家庭就逐渐惯常地生男多于生女了”。

如果我们假定一种产生雌雄的倾向是遗传的,那么杀婴的风俗就几乎肯定要引起上述后果。但是,由于上述数据极为不足,所以我曾搜寻进一步的证据,但不能决定我找到的证据是否可靠。尽管如此,这些事实也许还值得一提。新西兰的毛利人长期以来就实行杀婴,范东先生说 (99) ,“他曾碰到有些妇女弄死了4个、6个甚至7个婴孩,其中多数是女婴。然而,根据最好判断所得到的普遍证据决定性地证明了,这种风俗多年以来几乎已经绝灭。这种风俗的消亡时期大概可以定为1835年。”目前在新西兰人中,正如托达人的情况一样,男性出生数超过女性很多。范东先生述说,“有一个事实是肯定的,虽然无法确定这种男女不成比例的奇特情况是在什么确切时期开始的,但十分明显的是,这种女人减少的过程在1830—1844年间已达到全盛时期,而1844年的未成年人口当时正好出生,并以巨大活力延续到现在”。 (100) 下面的叙述引自范东先生, (101) 但由于数据不够充分,调查不够精确,因此不能期望获得一致的结果。应该记住在这个场合以及下述场合中,每个地方人口的正常状态都是女多于男,至少在所有文明国家里是如此,这主要由于男性在青少年时期的死亡率较高,部分由于在晚年会遇到各种意外事故。1858年新西兰一切年龄的土著人口估计共含男性31667人,女性24303人,即男和女之比为130.3∶100。但在这同一年里,在某些限定地区内,经过非常仔细核实过的数字表明,一切年龄的男性为753人,女性为616人,即男和女之比为122.2∶100。对我们更为重要的是,在1858年这同一年里,同一个地区内的未成年男性为178人,而未成年女性为142人,即125.3∶100。还可以补充,1844年这一年杀害女婴的风俗仅在不久前才停止,某一地区的未成年男性为281人,而未成年女性只有194人,即男和女之比为144.8∶100。

在桑威奇群岛,男人的数量超过女人。该地以前盛行杀婴达到了可怕的程度,但是,正如埃利斯(Ellis)先生所指出的, (102) 还有斯塔雷主教和寇恩(Coan)牧师告诉我的,所杀害者并不限于女婴。尽管如此,另一位显然可以信赖的作者贾夫斯(Jarves)先生 (103) 曾对整个群岛进行过观察,他还说:“可以找到不少妇女,她们承认自己杀死的婴儿有三至六个或八个之多”;他接着说,“女性因被认为比男性的用处较少,更常被弄死”。从我们所知道的世界其他地方发生的情况来看,这个说法是可能的,但要采纳这个说法就得非常谨慎。停止实行杀婴,约在1819年,当时该群岛废除偶像,传教士已经定居下来。1839年曾对考爱岛(Kauai)和奥阿胡岛(Oahu)的一个地区成年的和纳税的男子与女子进行了仔细调查,结果是男性为4723人,女性为3776人,即125.08∶100。同时考爱岛未满14岁和奥阿胡岛未满18岁的男子为1797人,同龄的女子为1429人,在这里男女的比例为125.75∶100。

1850年对所有岛屿的调查表明, (104) 一切年龄的男子总数为36272人,女子33128人,即109.49∶100。未满17岁的男子总数为10773人,同年龄的妇女为9593人,即112.3∶100。根据1872年的调查,一切年龄男女(包括混血儿)之比为125.36∶100。必须记住,所有这些关于桑威奇群岛的统计报告只提供了现存男子和现存女子的比例,并不是出生人口的比例。根据所有文明国家的情况来判断,如果以出生数为据,则男子的比例数还要大得多。 (105)

根据上面的几个事例,我们有理由相信上述杀婴的实行,有助于形成一个产生男性较多的种族。但我决非假定,人类实行杀婴或者其他物种的相似过程乃是男性数量过多的唯一决定性原因。可能有某种未知的法则在人口下降的种族中导致了这种结果,而这个种族的生育力已经多少降低了。除了上面提到的几个原因之外,未开化人的分娩比较顺利,结果其男婴受到的伤害较少,这大概有助于提高产后存活的男婴对女婴的比例。如果我们可以根据最近尚存的为数不多的塔斯马尼亚人后代的特性和居住在诺福克岛上的塔希提人的杂种后代的特性来作判断的话,那么无论怎样说,未开化人的生活和男性数量显著过多之间似乎并不存在任何必要的关联。

由于许多动物的雄者和雌者的习性多少有些不同,而且所面临的危险的程度也不一样,因此,在许多场合中,常常遭到毁灭的一种性别大概要比另一种性别多。但就我所能追查出的各种原因的复杂关系而言,任何一种性别的没有差别的、虽然是重大的毁灭,都无助于改变物种产生性别的能力。至于严格的社会性动物,如蜜蜂或蚂蚁,其不育的和能育的雌虫数量要比雄虫庞大得多,雌虫这种数量优势具有无比的重要性,我们可以看到在任何这等群体中,凡是雌虫具有一种强烈遗传倾向以生产越来越多的雌性后代者,其群体就能最好地繁盛起来;而且在这种场合中,一种产生不相等性别的倾向大概会通过自然选择而被获得。关于群居的动物,有雄者在前面保卫其群体者,如某些狒狒和北美野牛,可以想象到,产生雄者的倾向大概可以通过自然选择而被获得,因为得到更好保卫的那些群的个体将会留下较多的后代。以人类来说,由于男人数量在部落中占有优势而发生的利益,可能就是实行杀害女婴的一个主要原因。

就我们所知道的来说,凡生产雌雄数量相等或生产某一性别超过另一性别的遗传倾向,能使某些个体较其他个体获得直接的利益或害处者,尚无一例。譬如说,有一个个体具有生产雄者多于雌者的倾向,这并不会使它在生存斗争中比其他具有相反倾向的个体得到更大成功,因此这样一种倾向不能通过自然选择而被获得。尽管如此,还有某些动物(如鱼类和蔓足类)在雌者受精的过程中,看来需要有两个以上的雄者参加,因而雄者在数量上占有很大优势,但这种产生雄者的倾向是怎样获得的,其原因还不清楚。我过去曾以为如果生产相等数量的雌雄二者这一倾向对于物种有利,那么它一定会通过自然选择而发生,但我现在认识到了整个问题的复杂性,因此把它留待将来去解决会更妥当些。

第九章 动物界低等纲的第二性征

最低等的动物纲缺少次级性征——灿烂的色彩——软体动物——环形动物——甲壳类,次级性征的强烈发达;二态现象:色彩;成熟以前未曾获得的诸性状——蜘蛛,其雌雄色彩;雄者的摩擦发音——多足类

凡是属于低等诸纲的动物,其雌雄两性结合于同一个体之内者并不罕见,因此第二性征在它们当中不能发育。在雌雄分离的许多场合中,二者都永久地附生于某种支座上,某一方不能寻找另一方也不能为占有另一方而进行斗争。再者,几乎肯定的是,这些动物的感觉器官太不完善,而且心理能力也太低,以致不能彼此欣赏对方的美或其他魅力,也不会感觉到同性之间需要竞争。

因此,我们必须考虑的那种第二性征在原生动物、腔肠动物、棘皮动物以及蠕形动物(Scolecida)等这些纲或亚界中都不会发生;这一事实同关于高等诸纲的第二性征是通过性选择而获得的那一信念相符合,而性选择则依赖于雌雄任何一方的意志、欲望和选择。尽管如此,依然会发生少数明显的例外;例如,我听贝尔德(Baird)博士说,某种体内寄生虫的雄者和雌者的颜色稍有差异;但我们没有理由设想这些差异是由于性选择而被加大的。雄者用来抱握雌者的器官,乃是物种繁殖必不可少的,却同性选择无关,而是通过自然选择获得的。

许多低等动物,无论是雌雄同体还是雌雄异体,都饰以最灿烂的色彩,或具优雅的色调和条纹。例如,许多珊瑚虫和海葵(Actiniae),某些水母(Medusae)、银币水母(Porpita)等等,某些真涡虫(Planariae)、许多海盘车(star-fishes)、海胆类(Echini)、海鞘类(Ascidians)等等。但我们根据已经指明的理由,即,这些动物中有的是雌雄同体,有的是永久附生在其他东西上,以及所有它们的心理能力都低;可以断定这等色彩并不是作为一种性的吸引力,也不是通过性选择而被获得的。应当记住,除非某一性别比另一性别的色彩灿烂得多或鲜明得多,而且除非雌雄之间在习性上没有足够的差异以阐明其色彩的不同,否则我们就没有充分的证据可以证明其色彩是通过性选择而获得的。但是,只有当那些更富于装饰的个体,几乎总是雄者如此,主动在另一性别面前夸示其魅力的时候,其证据才可称为完全;因为我们无法不相信这样夸示是无用的,如果这是有利的,那么性选择几乎不可避免地就会跟着发生作用。然而,当雌雄二者的色彩相同时,如果它们的色彩仅仅和同一类群的某些其他物种的某一性别的色彩明显相似,那么我们就可以把这一结论扩及雌雄双方。

那么,我们怎样来阐明最低等纲的许多动物那种美丽的甚至是灿烂的颜色呢?这等色彩是否常作为一种保护,好像还有疑问;但只要读一读华莱士先生关于这个问题的卓越论著,谁都会承认我们在这个问题上多么容易陷于错误。例如,任何人最初看到水母类的透明性时,大概都不会认为这对保护它们自己有最大益处。但是,赫克尔提醒我们注意,不但是水母,而且许多浮游软体动物、甲壳动物、甚至是小的海洋鱼类都有这种相同的往往带有彩虹色的透明外貌,这样,我们就几乎无法怀疑它们正是这样逃避了海洋鸟类以及其他敌害的注意。贾尔(M.Giard)也认为,某些海绵类和海鞘类的明亮色彩乃是作为一种保护之用。 (106) 明显的色彩对许多动物同样也是有利的。这可以用来警告那些攫食之敌,它们的味道不好或是具有某种特别的防御手段;但为了方便起见,有关这个问题将留在后面去讨论。

由于对大多数最低等动物的知识贫乏,我们只能说,它们的明亮色彩或是由其组织的化学性质所引起的,或是由其组织的细微构造所引起的,而同这种明亮色彩所产生的任何利益无关。几乎没有任何颜色比动脉的血更为漂亮的了;但没有理由来设想这种血的颜色本身具有任何利益;虽然这会给少女的双颊增添美丽,但谁也不会妄说它是为了这个目的而被获得的。又如许多动物,特别是低等动物,其胆汁的颜色富丽。例如,汉考克(Hancock)先生告诉我说,无壳的海参类(Eolidae)是极其美丽的,这主要是因为透过其透明的外膜可以见到胆汁的腺体——这种美丽对这些动物大概不会有什么益处。美洲森林里凋谢的树叶色调,被所有人描写得灿烂耀眼,但没有人认为这等色调对树木有任何一点利益。请记住,化学家们最近合成的同天然有机化合物密切近似的物质何等之多,它们显示出最华丽的颜色,那么在活有机体的复杂实验室中如果没有经常创造出同样颜色的物质,那就是一件奇怪的事情了,虽然它们没有由此得到任何益处。

软体动物亚界

在动物界的这整个大部门中,就我所能发现的来说,绝没有本书所考察的那样第二性征。三个最低等的纲,即海鞘类、苔藓虫类(Polyzoa)和腕足类(Brachiopods)(构成某些作者所谓的拟软体动物门),也不能期望它们有第二性征,因为大多数这等动物都是永久地附生在一个支座上的或是雌雄同体的。在瓣鳃纲(Lamellibranchiata)即双壳类中,雌雄同体并不罕见。紧接的较高一级为腹足纲(Gasteropoda),即单壳类,有雌雄同体的,也有雌雄异体的。但是,在雌雄异体的场合中,雄者从未有过用以寻求、抱持或媚惑雌者的特别器官,也不具有同其他雄者斗争的特别器官。格温·杰弗里斯(Gwyn Jeffreys)先生告诉我说,其雌雄之间的唯一外部差异有时仅仅表现在贝壳形态略有不同;例如,雄滨螺(Littorina littorea)的壳比雌者的狭些,螺旋线细长些。但可以假设,这种性质的差异直接同生殖行为或卵的发育有关。

腹足类动物虽能运动,并且具有不完善的眼睛,但似乎并不赋有足够的心理能力来和同性诸成员在竞争雌者中互相搏斗,这样就不能由此获得次级性征。尽管如此,有肺腹足类动物即蜗牛类(land-snails)在交配之前,还有一个求偶的过程;因为这等动物虽是雌雄同体,但迫于它们的构造还要互相交配。阿加西斯述说,“凡是观察过蜗牛求偶活动的人们都不会怀疑,这种雌雄同体的动物在实行双重交配的过程中存在着对异性进行魅惑的行为”。 (107) 这等动物在某种程度上似乎也容易持久地互相依恋。朗斯代尔(Lonsdale)先生是一位精确的观察家,他告诉我说,他曾把一对罗马蜗牛(Helix pomatia)放在一个食物缺乏的小花园里,其中一只很衰弱。经过短时间后,那个健壮的个体不见了,留下一道有黏液的足迹,原来它翻过了一道墙来到相邻的一个食物丰富的花园里。朗斯代尔先生断定它已将其有病的伴侣抛弃了;但过了24小时后它又回来了,而且显然向其伴侣传达了它的有成效的勘察结果,因为它们于是沿着原路消失在墙外了。

即使软体动物中最高等的纲,像雌雄异体的头足类(Cephalopoda)、即乌贼,就我所能发现的来说,也不具有现在所说的那种次级性征。这是一个令人感到奇怪的情况,因为,凡是见过它们怎样巧妙地逃避一种敌害的人们都会承认这等动物具有高度发达的感觉器官和相当的心理能力。 (108) 然而,某些头足类动物具有一种异常的性征,即,雄性生殖素先集中于一条臂或触手内,这条触手随即断落,依其吸盘附着于雌者,并在一段时间内营独立生活。断落的这条触手同一个独立的动物如此完全相似,以致居维叶把它描述为一种寄生虫,称其为交接腕(Hectocotyle)。但是,把这种奇异的构造归入次级性征,倒不如把它归入初级性征更为合适。

性选择虽然对软体动物似乎不起作用,但是像涡螺、芋螺、扇贝等许多单壳类和双壳类的颜色和形状都很美丽。在大多数场合中,颜色好像没有什么保护作用,正如最低等动物纲的情况那样,颜色大概是组织性质的直接结果,贝壳的样式和刻纹取决于它的生长方式。光的量似乎有一定程度的影响,因为,格温·杰弗里斯先生虽然反复讲过生活在深水里某些物种的贝壳颜色是明亮的,然而我们一般所看到的是其底面以及由套膜所遮盖的部分,其颜色不及上部受光表面的颜色浓。 (109) 在某些场合中,例如生活在珊瑚或色调明亮的海草中的贝类,其明亮的颜色可能是作为保护自己之用的。 (110) 但是,在奥尔德(Alder)和汉考克(Hancock)两位先生的出色著作中可以看到,许多裸鳃软体动物或者海参(sea-slugs)的颜色之美丽同任何贝类无异;根据汉考克先生热心给我的材料看来,这等颜色通常是否作为保护自己之用,似乎极可怀疑。对某些物种来说可能有这种作用,例如有一类是生活在海藻的绿叶上,其本身的颜色也是碧绿的。但许多颜色明亮的、白色的或其他有鲜明颜色的物种并不寻求隐蔽;另外还有某些同等鲜明颜色的物种以及其他暗色的种类生活在石头底下和幽暗的深处。因此对于裸鳃软体动物来说,它们的颜色同其栖息场所的性质显然没有什么密切关系。

这些无壳的海参都是雌雄同体,但它们互相交配,这同蜗牛类的情况一样,而许多蜗牛都有极漂亮的壳。可以这样想象:雌雄同体的两个个体彼此被更富有魅力的美所吸引,因而结合起来并留下后代以继承双亲的更富有魅力的美。但对于体制如此低等的动物来说,这是极不可能的。而且也完全看不出来自一对比较美丽的雌雄同体动物的后代,怎么会比来自一对比较不美丽的雌雄同体动物的后代占有任何优势,以增加其数量,除非精力和美丽的确普遍相符合,就不会有上述情况发生。在这里,我们还没有考虑下述事例,即一定数量的雄者比雌者早熟,以及比较美丽的雄者被精力比较旺盛的雌者所选中。诚然,就有关一般生活习性来说,如果美丽的颜色对于一种雌雄同体动物是有利的,那么,色调比较明亮的个体大概会获得最大成功,并且增加其数量,但这是自然选择而不是性选择的事例。

蠕形动物亚界:环节动物

在这个纲中,当雌雄异体时,雌雄二者有时在如此重要的性状上彼此有所差异,以致会把它们归入不同的属甚至不同的科,虽然如此,这似乎不是可以稳妥地归因于性选择的那种差异。这些动物往往都有美丽的颜色,但由于雌雄二者在这方面并无区别,因此我们很少考虑它们。即使纽形动物(Nemertians),虽然其体制如此低等,“在美丽和颜色的丰富多彩方面也可同无脊椎系列中的任何其他类群相竞争”;然而麦金托什(McIntosh) (111) 博士未能发现这些颜色有什么用途。按照夸垂费什的意见,固定不动的环节动物在生殖时期过后,其颜色就变得暗淡了; (112) 我认为这一点可能是因为它们在那时处于比较不活跃的状况。所有这一切蠕虫状的动物显然都由于太低等,以致雌雄双方的个体都不能尽力去选择一个对象,或者,同一性别的个体也不会在竞争对象中互相搏斗。

节足动物亚界:甲壳动物

在这巨大的纲中,我们首先遇到的是,常常以一种显著方式发育的无可怀疑的第二性征。不幸的是,我们对甲壳动物的习性了解得很不全面,而且还解释不了某一性别所特有的许多构造的用途。关于低等寄生性物种,其雄者体型小,而且只有雄者具有完善的游泳肢、触角和感觉器官;雌者缺少这等器官,其躯体往往只是扭曲的一团。但是,雌雄之间这等异常的差异无疑同它们的广泛不同的生活习性有关,因此不在我们考虑之内。不同科的各种甲壳动物的前触角具有特殊的线状体,这些线状体据信可起嗅觉器官的作用,而雄者的线状体数量远比雌者的为多。即使雄者的嗅觉器官并不特别发达,它们几乎肯定迟早也能找到雌者,因此,嗅觉线状体大概是通过性选择而增加了数量,这是因为具有更多线状体的雄者在寻找对象和产生后代方面都能获得较大成功。弗里茨·米勒描绘过异足虫属(Tanais)的一个显著二态的物种,其雄者有两种不同的类型,决无中间类型存在。其中一种类型具有数量较多的嗅觉线状体,另一种类型则具有较强的而且较长的钳爪或螯,用以抱持雌者。弗里茨·米勒认为这同一物种的两个雄性类型之间的这等差异可能起源于某些个体在嗅觉线状体的数量上发生了变异,同时另一些个体则在钳爪的形状和大小上发生了变异;因此前者能够最有效地寻找雌者,而后者则能最有效地抱持雌者,它们都会留下最大数量的后代以承继各自的优越性。 (113)

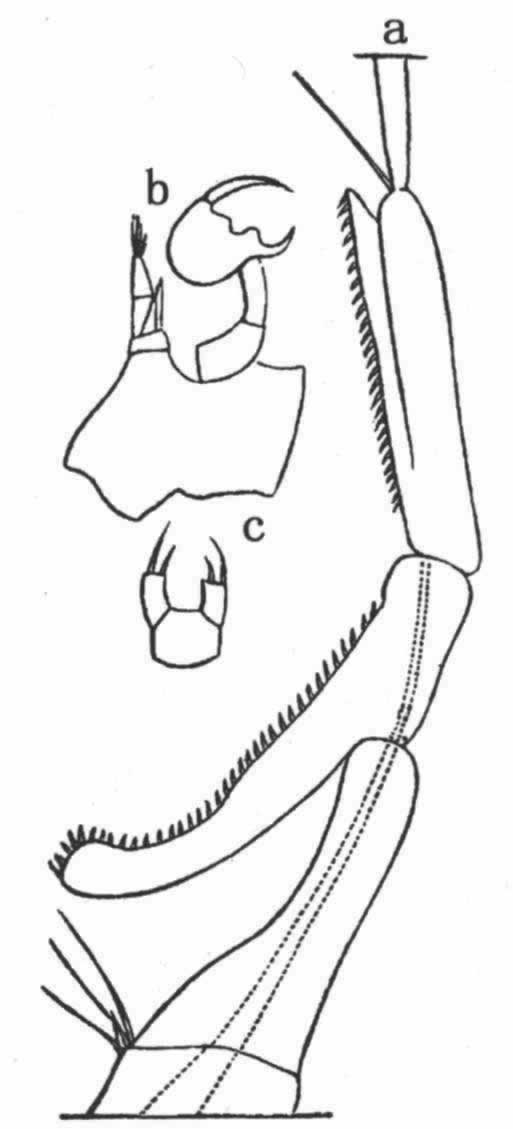

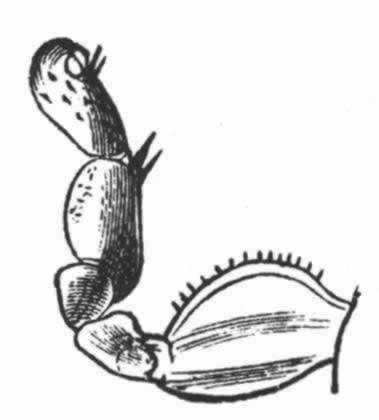

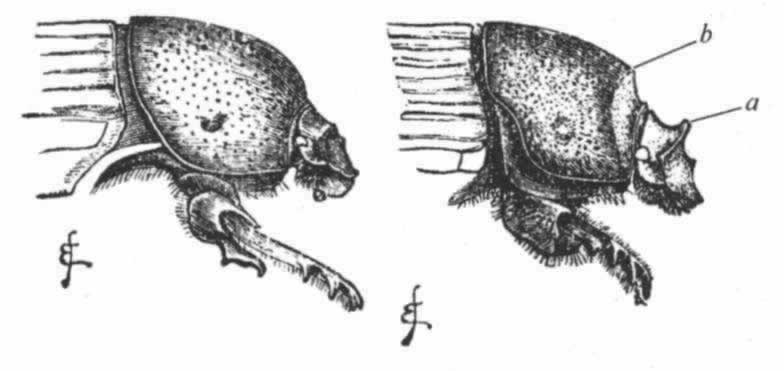

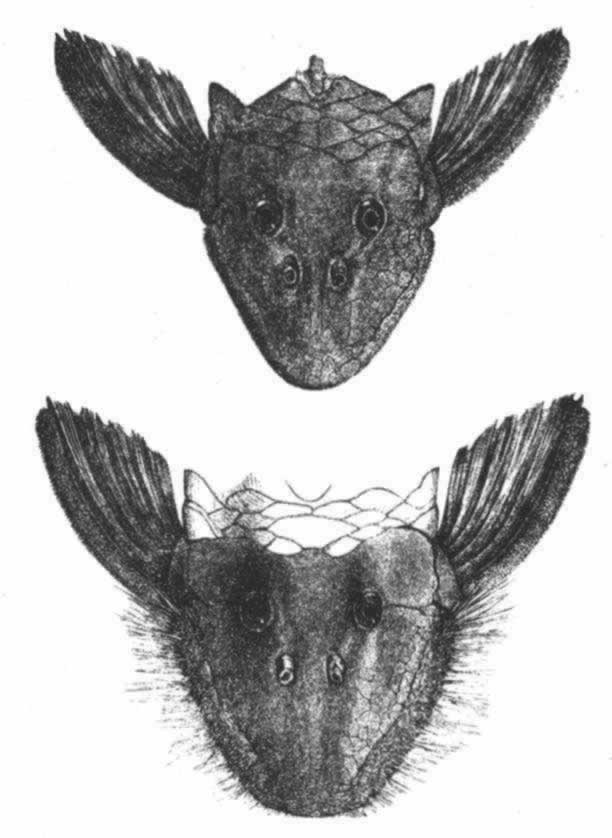

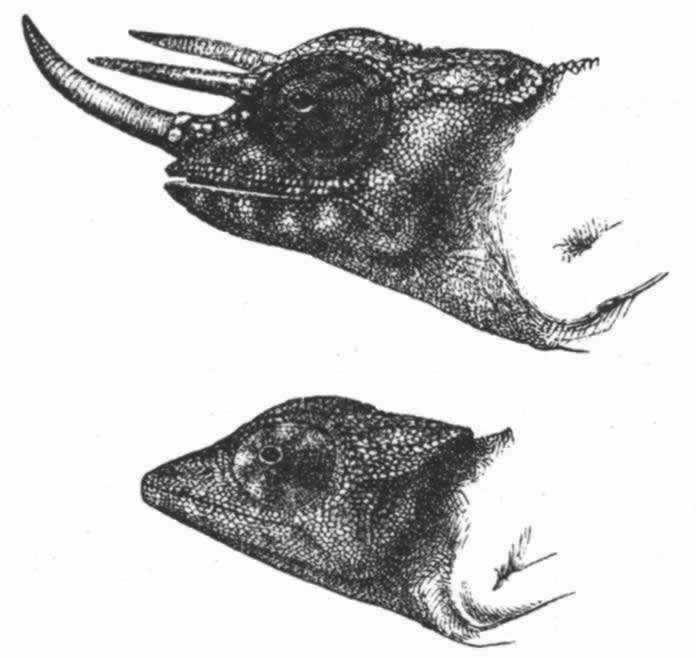

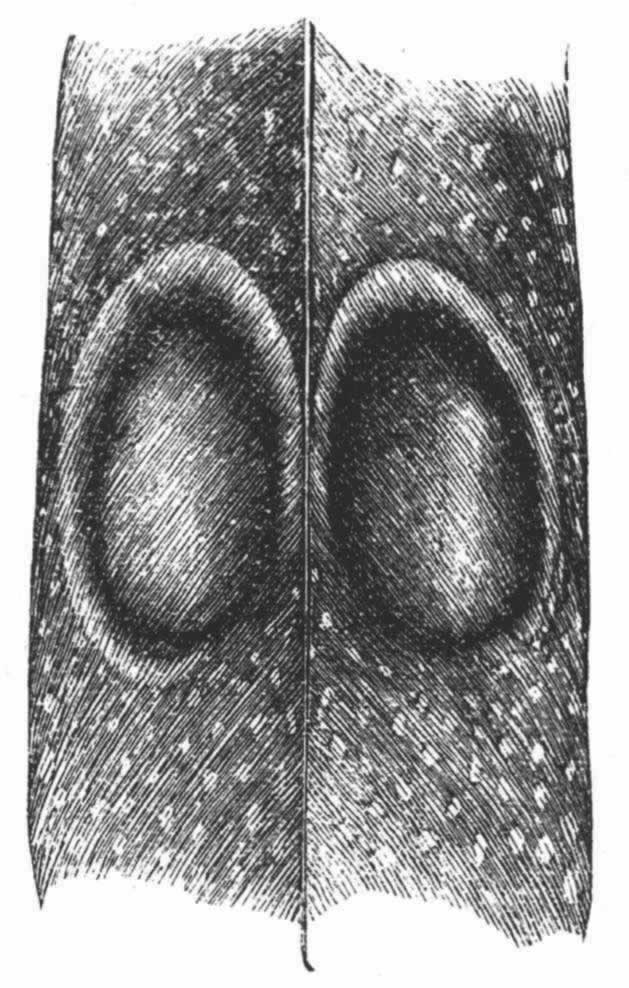

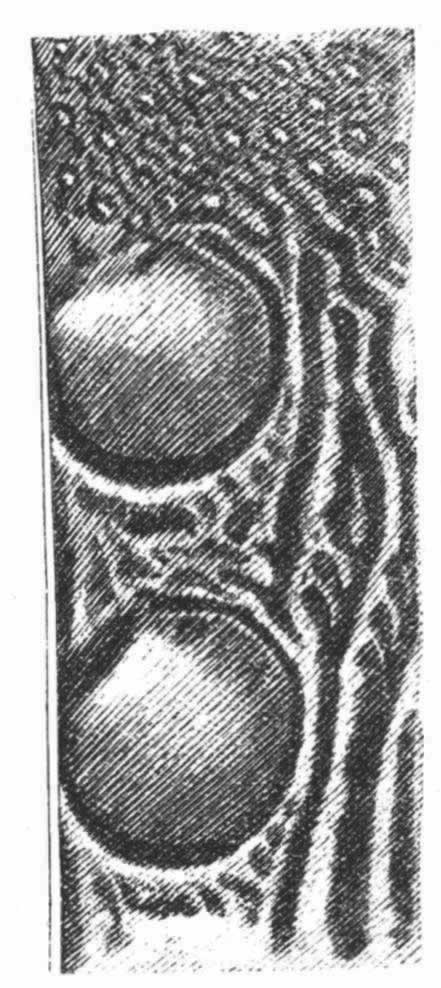

在某些低等甲壳动物中,雄者的右前触角和左前触角的构造大不相同,左前触角的简单圆锥状关节同雌者的触角相类似。雄者那条变异了的触角不是中间膨大就是呈一定角度的弯曲,不然就是变成某种优雅的有时是异常复杂的抱握器官(图4)。 (114) 我听卢伯克爵士说,它是用来抱持雌者的,而且为了同一目的,身体同一侧的两条后肢(b)也变成了一种钳状物。在另一科中,只有雄者的下触角,即后触角呈“奇妙的锯齿状”。

图 4 达氏角水蚤(Labidocera Darwinii)(引自卢伯克原著)

a.雄者右前触角形成抱握器官的部分;b.雄者的一对后胸肢;c.雌者的一对后胸肢。

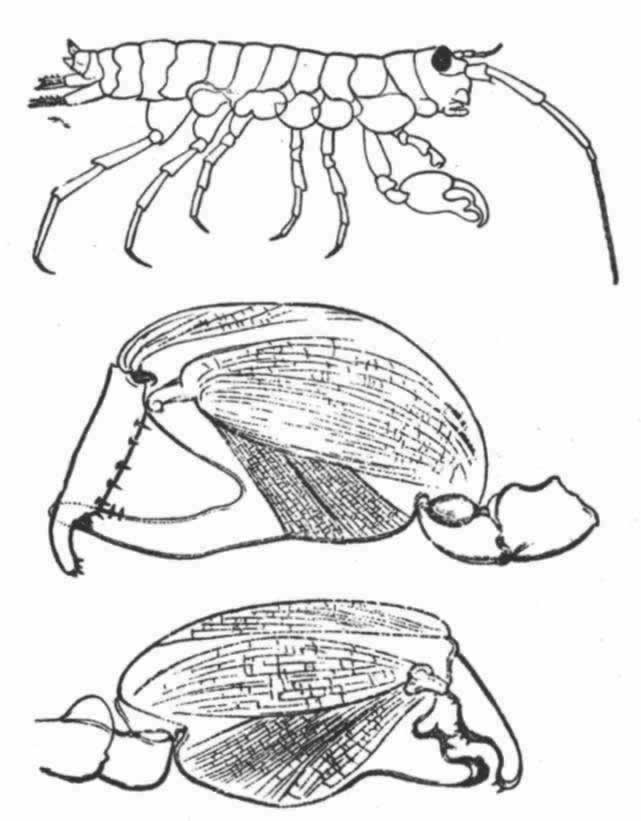

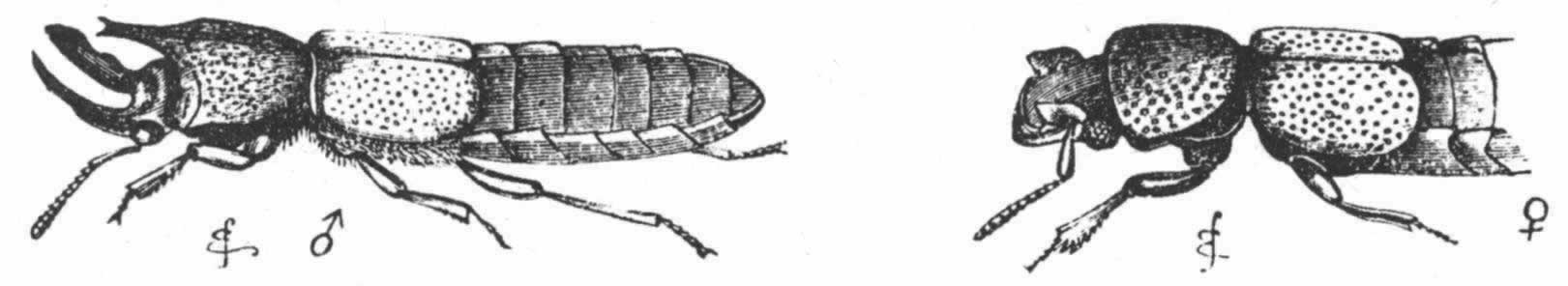

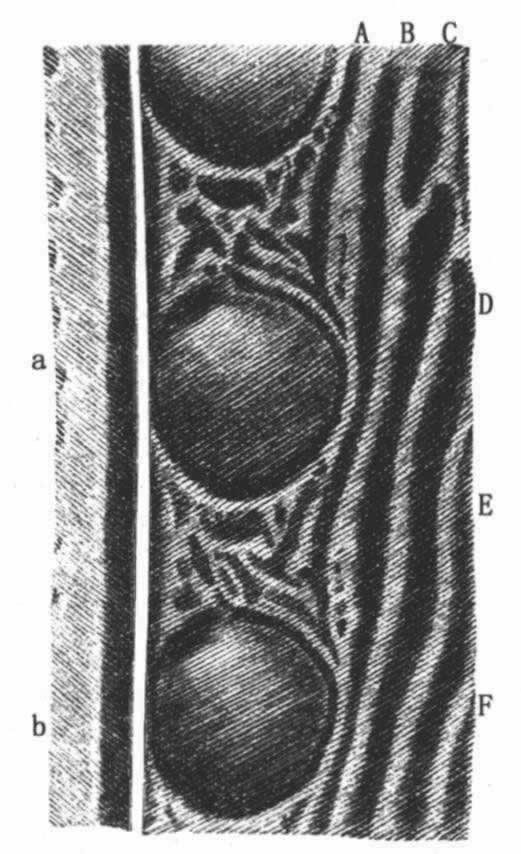

高等甲壳动物的前肢发育成钳爪或螯,而雄者的这等器官一般比雌者的大,——按照斯彭斯·巴特先生的材料,雄黄道蟹(Cancer pagurus)因为螯很大,其市价要比雌蟹贵五倍。许多物种躯体两侧的螯大小不相等,正如巴特先生告诉我的,右侧的螯一般都是最大的,虽然并非一律如此。这种大小不相等的程度也常常是在雄者比在雌者为大。雄者两只螯的构造往往也有差异(图5,6和7),较小的那只螯同雌者的相类似。它们躯体相对两侧的螯大小不相等以及雄者两侧的螯大小不相等的程度大于雌者会带来什么利益;还有,当两侧的螯大小相等时,雄者的螯为什么又往往大于雌者的,其原因都还弄不清楚。我听巴特先生说,有时它们的螯是如此之大而且如此之长,以致不能用它们取食送至口际。某种淡水雄斑节虾(长臂虾属,Palaemon)的右肢实际上比整个身体还要长。 (115) 这条大型的肢加上它的螯将有助于它同其竞争对手进行战斗;但是,雌者躯体相对两侧的不相等并不是由于这同样的原因。根据米尔恩·爱德华兹所引用的一段叙述, (116) 在招潮蟹(Gelasimus)中,雄者和雌者同穴而居,这阐明它们是成双成对的;雄者用一只非常发达的螯把洞口堵住,因此它在这里是间接用做防御手段的。然而其主要用途大概还是在于抓住和保卫雌者。有些事例,如钩虾(Gammarus),据知就是如此。雄寄居蟹或武士蟹(寄居蟹 (117) ,Pagurus)一连几个星期携带着雌蟹所居住的壳转来转去。 (118) 然而,巴特先生告诉我说,普通滨蟹(Carcinus maenas)在雌蟹刚一脱掉硬壳之后,雌雄就直接交合,雌蟹脱壳后是那样地娇嫩,这时如果被雄蟹强有力的双钳夹住就会受到伤害;但是因为雄蟹在雌蟹脱壳之前就捉住了它并把它带来带去,所以在雌蟹脱壳后再抓住它就不会造成损伤了。

图 5 美人虾属(Callianassa)身体的前部,示明雄者右侧和左侧的螯大小不相等以及构造的不同

(引自米尔恩·爱德华兹原著)注意:绘图人把图画颠倒了,误把左螯画成最大的。

图 6 一种雄跳钩虾(Orchestia Tucuratinga)

(引自弗里茨·米勒原著)

图 7 同图 6,雌者的第二肢

弗里茨·米勒说,Melita的某些物种由于雌者的“倒数第二对足的基节片长成为钩状突起,以便雄者用第一对前肢把它们抓牢”,因而同所有其他端足类(amphipods)都有所区别。这种钩状突起的发育大概由于雌者在生殖行为中可以最牢固地被雄者抓紧,并留下最大数量的后代。另一个巴西的端足类——(达氏跳钩虾,Orchestia Darwinii,图8)呈二态现象;同异足水虱属的情况相似;因为它们有两种雄性类型,其区别在于螯的构造。 (119) 由于无论用哪一支螯肯定都完全可以把雌者抱握住——因为现在这两支螯都用于这个目的——所以这两种雄性类型大概起源于有些个体发生了这样变异,而另一些个体则发生了那样变异;这两种类型由于它们不同形状的器官都曾经产生了某种特殊的而又接近相等的利益。

现在尚未发现雄性甲壳动物为了占有雌者而互相战斗,但这种情况可能是存在的;因为,对大多数动物来说,当雄者大于雌者时,雄者的较大体型似乎是靠了其祖先同其他雄者经历了许多世代的战斗之故。在大多数的“目”中,尤其是在最高等的“目”、即短尾类(Brachyura) (120) 中,雄者都大于雌者;然而雌雄二者遵循不同生活习性的寄生性的属,以及大多数的切甲类(Entomostraca) (121) 都是例外。许多甲壳动物的螯都是十分适于战斗的武器。例如,巴特先生的儿子曾见到一只梭子蟹(Portunus puber)同一只滨蟹进行战斗,后者很快就被打得背朝下,而且每条肢都从躯体上被撕裂下来。有一个具有巨螯的物种叫巴西招潮蟹(Brazilian Gelasimus),当弗里茨·米勒把它们的若干只雄者放入一个玻璃容器时,它们就互相撕裂和残杀。巴特先生曾把一只大型的雄滨蟹放入一盆水中,其中已有一只雌滨蟹同一只较小的雄滨蟹交配,但后者很快就被撵走了。巴特先生接着说,“如果它们战斗过,那么这个胜利是一种不流血的胜利,因为我没见到损伤”。这位博物学家把一只雄海岸钩虾(Gammarus marinus,在英国的海岸上经常可以见到),同它的雌性伴侣分开,它们二者原是与同一个物种的许多个体放在同一个容器里的。当雌者这样被分开之后,很快就同其他个体混合在一起了。经过一段时间后,又把原来那只雄者放回容器里,它在四周游了一会儿后,就向虾群中猛冲进去,没有经过任何战斗,一下子就把其原配带走了。这个事实阐明了,在动物等级上属于低等一个“目”——异足类的雄者同雌者是彼此认识的,而且是互相依恋的。

图 8 达氏跳钩虾(Orchestia Darwinii)(根据弗里茨·米勒原著)

图示两种雄性类型的螯的不同构造。

甲壳动物的心理能力大概比初见时所表现的为高。任何人如果试图去捉一只热带海滨常见的海岸蟹,就会看到它们是多么谨慎和警惕。在珊瑚岛上发现有一种大型的蟹(椰子蟹,Birgus latro),它们能从椰实剔出纤维,在一个深洞底部铺成一个厚床。它以掉下的椰实为食,自外壳逐层撕去其纤维,而且总是从椰子上有三个像眼睛那样凹痕的那一端开始。然后它用其沉重的前螯敲打,打开其中的一个凹眼,再把它翻过来,用其狭窄的后螯取出里面含有丰富胚乳的果心。不过这些动作大概是本能的,因为在进行这些动作时幼蟹同老蟹都完成得一样好。然而下述情况就几乎不能认为也是如此:一位可信赖的加德纳(Gardner)先生 (122) ,当他注视到一只海岸蟹(招潮蟹属)在做巢穴时,曾向洞穴扔了若干贝壳。一只贝壳滚进了洞里,另三只贝壳掉在离洞口几英寸的地方。五分钟左右,这只蟹把掉进洞里的那只贝壳弄了出来,放到离洞口一英尺的外面;然后它又见到掉在附近的那三只贝壳,并且显然想到它们会同样滚进洞里去的,于是又把它们带到第一只贝壳所在的地方。我想这种行动同人类借助于理性的行动之间是很难加以区别的。

巴特先生不知道有任何十分显著的事例表明我们英国的甲壳动物的雌雄颜色有什么差异,而高等动物的雌雄二者在这方面的差异是很常见的。然而在某些场合中,雌雄二者的色调稍有不同,但巴特先生认为这无非是由于它们的不同生活习性所致,譬如雄者游动性较强,这样就受光较多。鲍尔(Power)博士曾试图从颜色来区别产于毛里求斯的一些物种的雌雄性别,但除了虾蛄属(Squilla)的一个物种之外都失败了,这个物种大概就是针形虾蛄(S.styli fera),其雄者被描述为“具有美丽的天蓝色”,而且有一些樱红色的附器,但雌者的外壳则布满模糊的褐色和灰色斑点,“其四周的红色远不如雄者的鲜艳”。 (123) 从这个例子,我们可以猜想到性选择的作用。根据M.伯特(Bert)对水蚤属(Daphnia) (124) 的观察,当把它放进一个通过棱镜的光线所照射的容器里时,我们有理由相信甚至最低等的甲壳动物也能辨别颜色。叶剑水蚤属(Saphirina,切甲类的一个海产属)的雄者具有许多微型盾状体或类细胞体,它们表现有变化不定的美丽颜色;这些颜色是雌者所没有的,有一个物种的雌雄二者都没有这样颜色。 (125) 然而要断定这些奇妙的器官就是用来吸引雌者就未免过于轻率了。弗里茨·米勒对我说,招潮属的一个巴西物种的雌者通体几乎都是一致的灰褐色。雄者头胸部的后部是全白色的,前部是深绿色的,并逐渐变为暗褐色;值得注意的是,这些颜色在几分钟内就有改变的倾向——由白色变成暗灰色甚至是黑色,而绿色也“失去了其大部光泽”。尤其值得注意的是,雄者要到成熟时才获得其鲜明的色彩。它们的数量看来比雌者多得多;它们的螯也大于雌者。在这个属的某些物种中,也可能在它的所有物种中,雌雄二者都是成双成对地居住在同一个洞穴内。正如我们已经看到的,它们也是高度聪明的动物。根据这种种考察,看来这个物种的雄者大概为了吸引或刺激雌者而变得装饰华丽了。

上面刚刚讲过雄招潮蟹要到成熟后,接近准备繁殖的时候才获得其鲜明的色彩。关于雌雄二者之间许多构造上的显著差异,上述一点似乎是这全纲的一个普遍规律。以后我们将会看到同一法则且通用于脊椎动物这一大的亚界。而且在所有场合中,通过性选择所获得的性状都是区别显著分明的。弗里茨·米勒 (126) 提出一些有关这个法则的显著事例,例如雄跳钩虾(Orchestia)要到接近完全成长时才获得巨大的抱握器,其构造和雌者的大不相同,而当雄者幼小时,其抱握器则同雌者的相似。

蛛形纲(Arachnida)(蜘蛛类)

其雌雄二者的颜色一般没有重大区别,但雄者往往比雌者色暗,在布莱克瓦尔(Blackwall)先生的巨著 (127) 中可以看到这一点。然而有些物种的差异却是显著的,例如,雌绿色遁蛛(Sparassus smaragdulus)呈暗绿色,而成年雄蛛的腹部则呈鲜黄色,并具三道浓艳的红色纵条纹。蟹蛛属(Thomisus)某些物种的雌雄二者彼此密切类似,但另外一些物种的雌雄二者则很不相同,许多别的属也有近似的情况。究竟雌雄二者哪一方同该物种所隶属的那个属的正常色彩相差最大,往往很难说。但布莱克瓦尔先生认为,按照一般的规律,还是雄者如此。卡内斯垂尼述说 (128) ,在某些属中,雄者特别容易被识别,而识别雌者就非常困难了。布莱克瓦尔先生告诉我说,雌雄二者在幼小时通常是彼此类似的,在它们成熟之前的连续几次蜕皮期间二者的颜色就往往发生了重大变化。在另外一些场合中,好像只有雄者的颜色发生变化。因此上述具有鲜明色彩的雄遁蛛最初同雌者相类似,只有当它接近成熟时才获得其特有的色调。蜘蛛类具有敏锐的感觉并表现有很大的智力,众所周知,雌蜘蛛对它们的卵常常表现了最强烈的感情,它们用丝网把卵封包起来,随身携带。雄蜘蛛热切地寻求雌者,卡内斯垂尼以及其他人士还见到过雄蜘蛛为了占有雌者而进行战斗。这位作者还说,他曾观察过将近20个物种的雌雄蜘蛛的交配,他肯定地断言,雌蜘蛛拒绝有些雄蜘蛛的求爱,张开了上颚吓唬它们,经过长时间的犹豫之后,最后才接受了它所挑中的一只。根据这几种考察,我们可以多少有些把握地承认,某些物种雌雄二者之间在颜色方面的显著差异乃是性选择的结果。虽然关于这一点我们还没有掌握最好的证据——雄者以其装饰物进行夸示。从有些物种的雄者在颜色上的极度变异性来看,例如条纹球腹蛛(Theridion lineatum),其雄者的这些特征似乎至今还不十分稳定。卡内斯垂尼根据某些物种的雄者在颚的大小和长短上,呈现了互相区别的两种类型这一事实,也作出了同样的结论,这一点使我们想起了上述有关甲壳动物二态性的事例。

雄蜘蛛一般要比雌者小得多,有时竟小到异常的程度, (129) 迫于此,雄者为求偶而向雌者接近时,必须极端小心,因为雌者的羞怯往往会引起危险的攻击。德吉尔(De Geer)见过一只雄蜘蛛“浸沉在准备求爱之中时,被其所注意的对象捉住,包入她的蛛网,然后被吃掉,”他接着说,“这一景象使他充满了恐怖和愤慨”。 (130) 坎勃瑞季牧师 (131) 关于络新妇(Nephila)雄者的极端小型做过如下说明。“万松(M.Vinson)关于小型雄蜘蛛逃避雌者的凶猛攻击,做过生动记载,雄蜘蛛采取同雌者捉迷藏的办法,沿着后者的巨肢,越过后者的躯体,在后者四周滑来滑去。在这样一场追逐中显然最小的雄蜘蛛逃脱的机会最多,而大一点的雄蜘蛛很早就会成为牺牲品;因此一种小的雄性类型就会渐渐受到选择,直至最后缩到最小的可能程度,以适合实行其生殖机能——事实上大概就是我们现在所看到的那样大小,这就是说,它们小得就像雌者身上的一种寄生物,不会引起雌者的注意,或者因为它们太小、太敏捷,以致雌者非常难于捉住它们。”

韦斯特林(Westring)有过一个有趣的发现:即球腹蛛属某些物种的雄者 (132) 具有摩擦发音的能力,而雌者却是哑子。它的发音器的构成是由腹底的锯齿状隆起同坚硬的后胸部相摩擦,但在雌者找不到这种构造的任何痕迹。值得注意的是,有几位作者,其中包括著名的蜘蛛学家瓦尔克纳(Walckenaer),曾宣称蜘蛛类受音乐的吸引。 (133) 根据下一章所描述的直翅目(Orthoptera)和同翅目(Homoptera)昆虫来类推,我们几乎可以肯定这种摩擦发音是用来召唤或刺激雌者,韦斯特林也这样认为。在动物界的等级中向下追溯,关于为了这个目的而发出音响的,这是我所知道的最初的一个事例。 (134)

多足纲

这个纲的两个“目”,无论马陆类(millipedes)或蜈蚣类(centipedes),都没有这等雌雄差异的任何十分显著的事例值得我们更特别关心。然而,有一种球马陆(Glomeris limbata),另外也许还有少数物种,其雄者和雌者的颜色稍有不同,但这种马陆都是一些高度容易变异的物种。关于倍足亚(Diplopoda)纲的雄者,在其躯体某一前节或后节上着生的一对腿变成了可以抱握的钩状物,作为抱持雌者之用。马陆属(Iulus)某些物种的雄者的跗节具有膜质吸盘,其用途也是一样。我们讨论到昆虫类时,将会看到十分异常的情况是,在石蜈蚣(Lithobius)属中,正是雌者在其躯体末端具有抱握的附器以抱持雄者。 (135)

第十章 昆虫类的第二性征

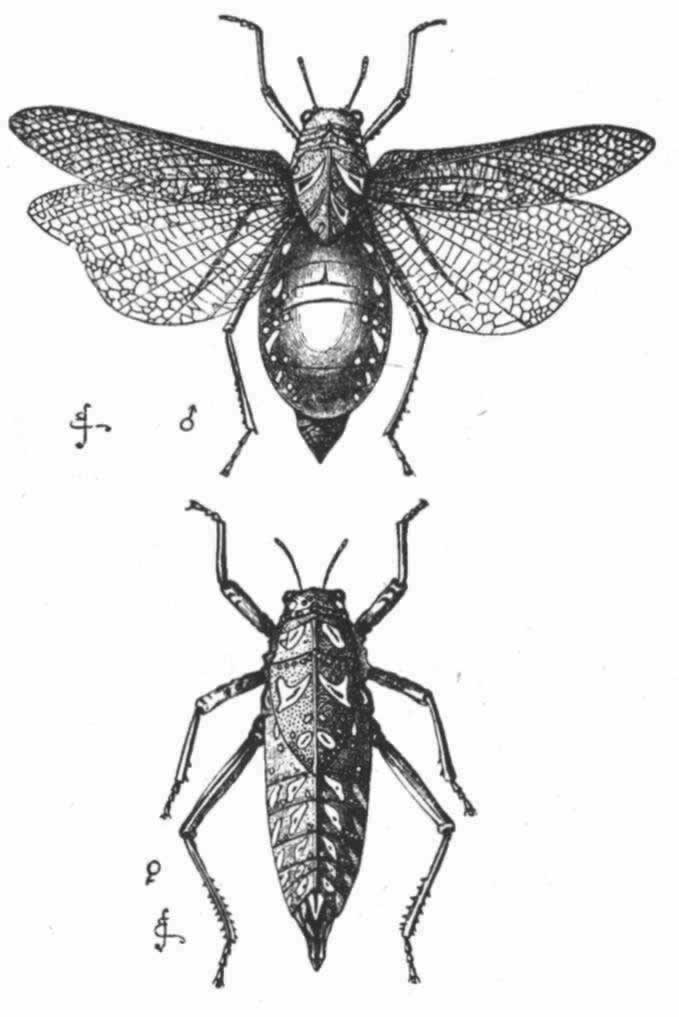

雄虫用以捉住雌虫的各种构造——雌雄之间含义不明的差异——雌雄之间在大小上的差异——缨尾目——双翅目——半翅目——同翅亚目,只有雄虫才具有的音乐能力——直翅目,雄虫的音乐器官,构造的巨大变化;好斗性;色彩——脉翅目,雌雄颜色的差异——膜翅目,好斗性和色彩——鞘翅目,色彩;具有明显作为装饰之用的巨角;战斗;雌雄双方一般都有的摩擦发音器

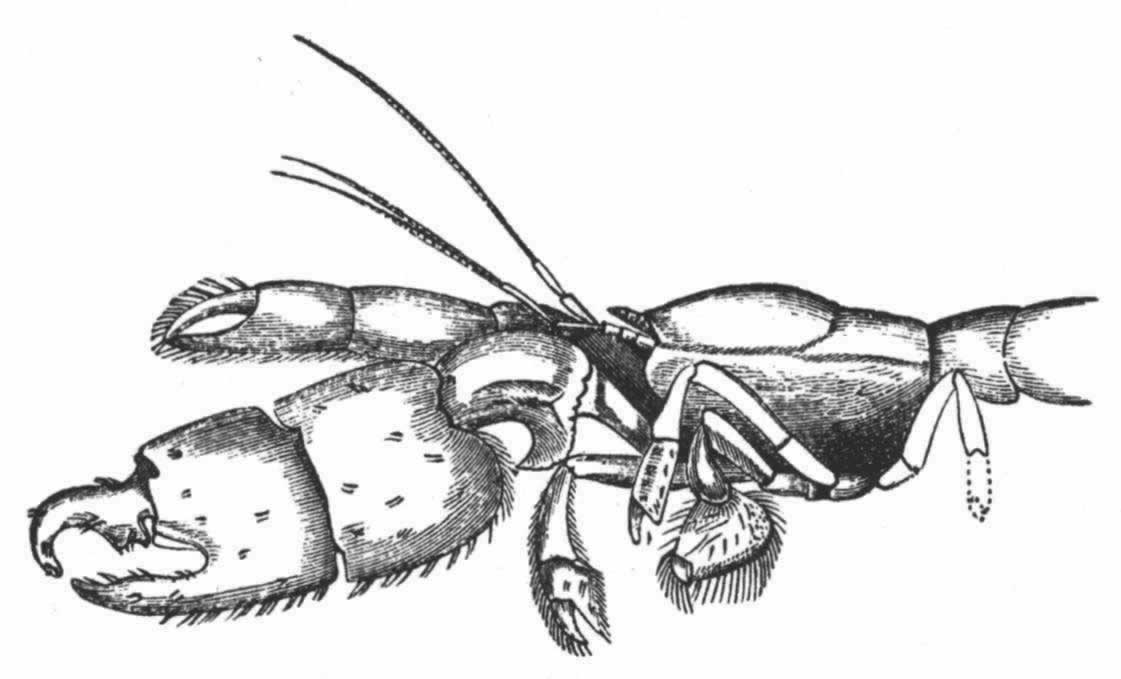

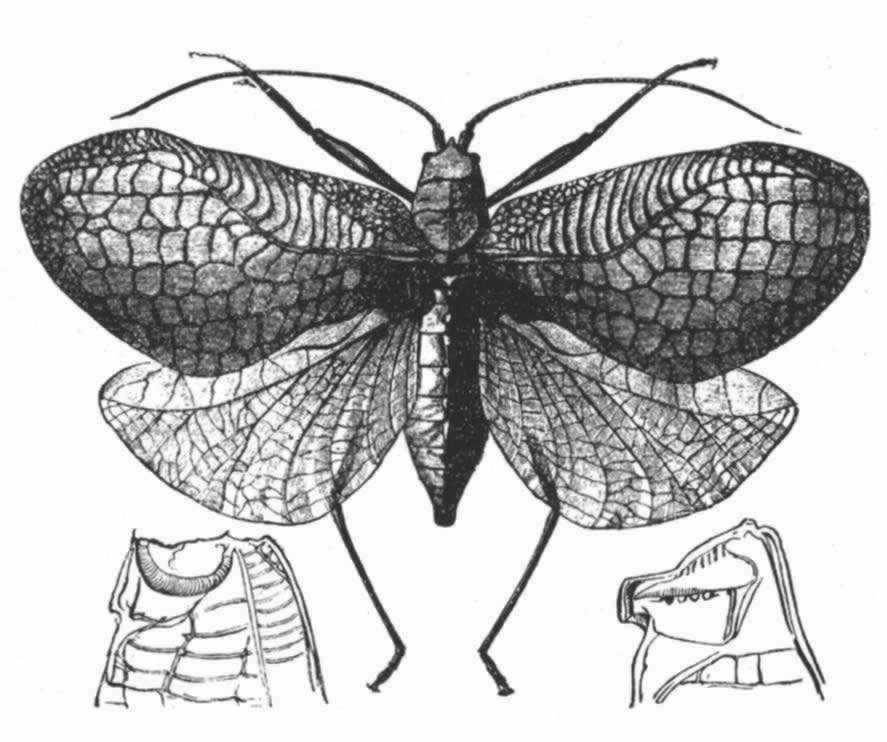

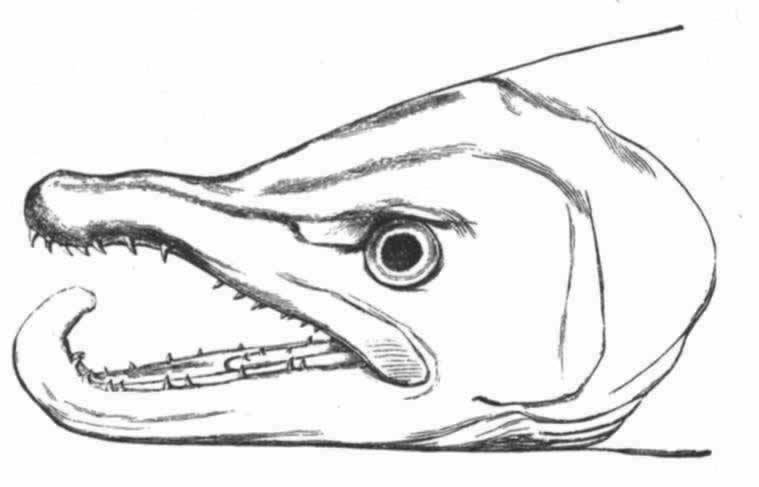

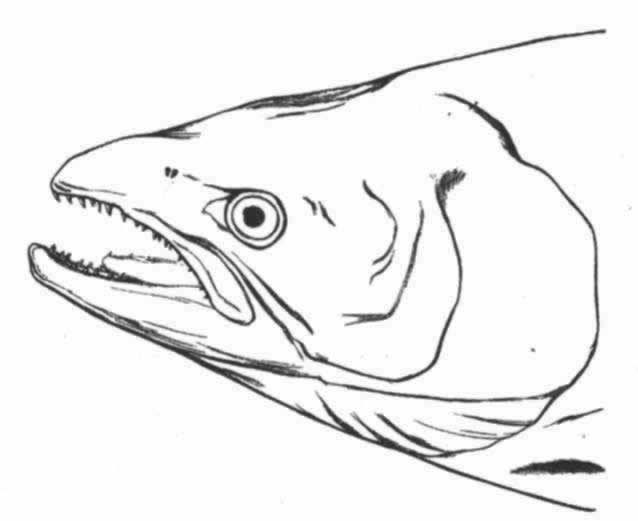

在庞大的昆虫纲中,雌雄的差异有时表现在运动器官上,但往往是表现在感觉器官上,如许多物种的雄虫所具有的栉状触角和美丽的羽状触角即是。蜉蝣类(Ephemerae)的一种叫做Chlo on的,其雄虫具有巨大的柱眼,而雌虫则没有, (136) 某些昆虫的雌者没有单眼,蚁蜂科(Mutillidae)就是如此,同时它们还没有翅。然而我们所关心的主要是使某只雄者或在战斗中或在求偶中能凭其体力,好斗性,装饰,或音乐去战胜其他雄者的那些构造。因此,雄者用以抓住雌者的无数装置,可能简略地一笔带过,但腹端的复杂构造除外,这恐怕是要列为初级器官的, (137) 正如沃尔什先生所说的,“为了使雄者能够牢固地抓住雌者这个表面上毫不重要的目的,大自然创造了何等众多的不同器官,实足令人惊异不止”。 (138) 昆虫的上颚或颚有时就用于这种目的。例如,具角鱼蛉(Corydalis cornutus,一种脉翅目昆虫,同蜻蜓等有某种程度的亲缘关系)的雄者具有大而弯曲的颚,比雌者的颚长达数倍;它们是平滑的,而不是锯齿形的,所以雄者这样抓住雌者时就不致使她受到伤害。 (139) 北美洲有一种大锹甲虫(Lucanus elaphus),其雄者的颚比雌者的大得多,也用于同样的目的,但大概也用于战斗。有一种蠮螉(Ammophila),其雌雄二者的颚密切相似,但用于大不相同的目的:如韦斯特伍德教授所观察的,雄蜂“非常热情,用其镰刀状的颚绕住配偶的颈部把后者抓住” (140) ;雌蜂则用这种器官在沙坝上打洞筑巢。

on的,其雄虫具有巨大的柱眼,而雌虫则没有, (136) 某些昆虫的雌者没有单眼,蚁蜂科(Mutillidae)就是如此,同时它们还没有翅。然而我们所关心的主要是使某只雄者或在战斗中或在求偶中能凭其体力,好斗性,装饰,或音乐去战胜其他雄者的那些构造。因此,雄者用以抓住雌者的无数装置,可能简略地一笔带过,但腹端的复杂构造除外,这恐怕是要列为初级器官的, (137) 正如沃尔什先生所说的,“为了使雄者能够牢固地抓住雌者这个表面上毫不重要的目的,大自然创造了何等众多的不同器官,实足令人惊异不止”。 (138) 昆虫的上颚或颚有时就用于这种目的。例如,具角鱼蛉(Corydalis cornutus,一种脉翅目昆虫,同蜻蜓等有某种程度的亲缘关系)的雄者具有大而弯曲的颚,比雌者的颚长达数倍;它们是平滑的,而不是锯齿形的,所以雄者这样抓住雌者时就不致使她受到伤害。 (139) 北美洲有一种大锹甲虫(Lucanus elaphus),其雄者的颚比雌者的大得多,也用于同样的目的,但大概也用于战斗。有一种蠮螉(Ammophila),其雌雄二者的颚密切相似,但用于大不相同的目的:如韦斯特伍德教授所观察的,雄蜂“非常热情,用其镰刀状的颚绕住配偶的颈部把后者抓住” (140) ;雌蜂则用这种器官在沙坝上打洞筑巢。

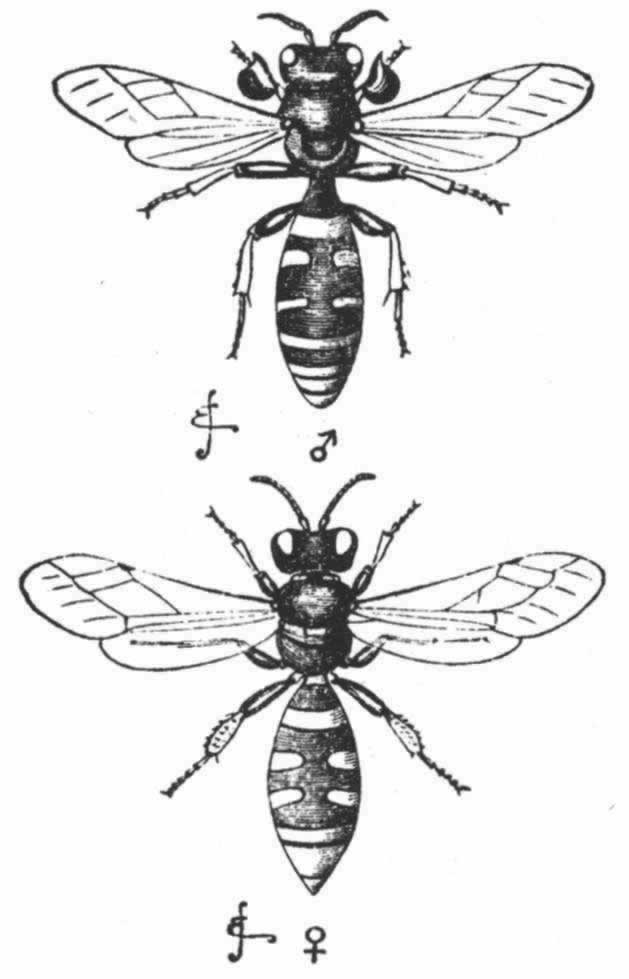

许多雄甲虫前肢跗节膨大或具有宽的毛垫,在水生甲虫的许多属中,它们都具有扁圆的吸盘以便雄者能吸附在雌者的滑湿躯体上。有一个更加异常得多的情况,即有些水生甲虫(龙虱属Dyticus)的雌者具有刻着深槽的鞘翅,而条纹龙虱(Acilius sulcatus)雌者的鞘翅上则披着厚厚一层毛,借此以帮助雄者抱持雌者。另外有些水生甲虫(Hydroporus)的雌者为了同一目的,具有刻点的鞘翅。 (141) 细腰蜂雄者(图9)的胫节膨大而成宽阔的角质板,其上布满了微小的膜质点,使它呈现粗筛状的独特外形。 (142) 霉蛰属(Penthe,甲虫的一属)的雄者“显然因同一目的”,其触角中部的几节膨大,而且膨大部分的下表面有毛垫,同步行虫科(Carabidae)跗节的膨大部分完全一样。雄蜻蜓“尾巴尖端的跗器变成几乎数不清的种种奇形怪状,使它们能够用以抱握雌蜻蜓的颈部”。最后,许多雄性昆虫的肢都具有特殊的刺、节或距;或者整个肢弯成弓状或变粗,这是一种性的特征,但决非永远如此;或者一对肢变长了,或者三对肢都变长了,有时长到过分的程度。 (143)

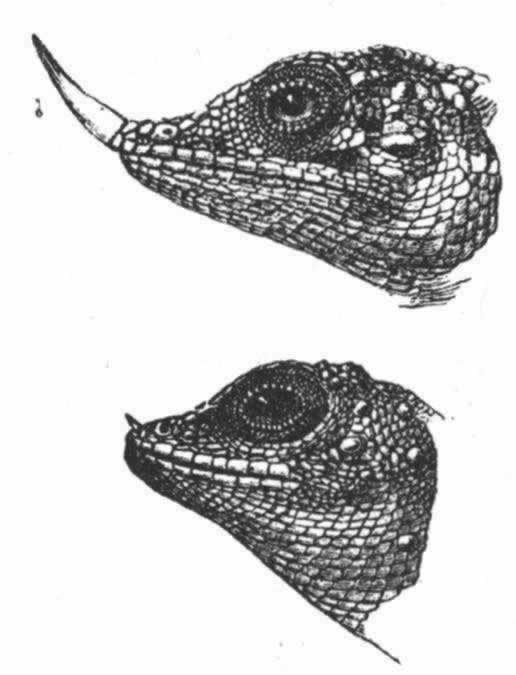

在所有昆虫的目中,许多物种的雌雄二者都表现有含义不明的差异。有一个奇妙的例子是关于一种甲虫的(图10),其雄者的左上颚变得非常之大,因而口器大大歪斜。另一种步行甲虫,阔颚虫(Eurygnathus), (144) 其雌者的头比雄者的宽得多而且大得多,虽然在程度上有所不同,这是沃拉斯顿(Wollaston)先生所知道的独一无二的事例。这种含义不明的事例不胜枚举。鳞翅目中充满了这类事例。其中最特别的一个是,某些雄蝴蝶前肢多少有些萎缩,其胫节和跗节缩小成仅是痕迹的小瘤。雌雄二者常常在翅的脉序上有所不同, (145) 有时其轮廓也相当不同,巴特勒(A.Butler)先生在大英博物馆给我看的Aricoris epitus就是如此。某些南美洲的雄蝴蝶的翅在边缘上有毛簇,后一对翅的中域有角质赘疣。 (146) 若干英国蝴蝶,如翁弗尔(Wonfor)先生所阐明的,只有雄者才部分地披有特殊鳞片。

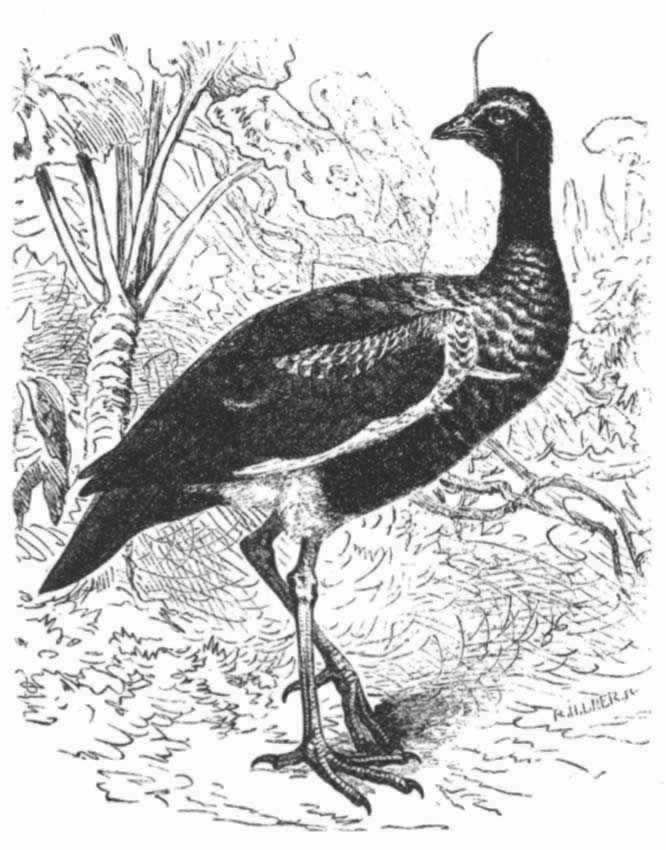

图 9 细腰蜂(Crabro cribrarius)

上图是雄蜂;下图是雌蜂。

图 10 潜叶吉丁(Taphroderes distortus)(放大)

左图是雄虫;右图是雌虫。

雌性萤火虫发光的用途,引起了许多讨论。雄虫发光很弱,其幼虫以至卵的情况也一样。有些作者设想萤火虫的光是用以吓走敌人,另外有些作者则设想是用以引导雄虫来找雌虫的。贝尔特先生好像终于解决了这个难题: (147) 他发现所有他用做试验的萤科(Lampyridae)昆虫,都是食虫的哺乳类和鸟类所高度厌恶的。因此,这同后面还要加以说明的贝茨先生的观点相符合,他认为许多昆虫密切模拟萤科是为了使食虫动物弄错,而这样逃脱毁灭。他进一步相信发光的物种有个好处,即立刻可被认出它是不可口的。这个解释大概可引申到弹尾目昆虫,其雌雄二者都是高度发光的。至于雌萤火虫的翅为什么不发育,还弄不清楚;但雌虫现在的形态同一种幼虫密切类似,而幼虫是许多动物大量捕食的对象,因此我们就可理解为什么雌虫会比雄虫发出明亮得多的光而且更显眼得多,同样地,为什么幼虫本身也会发光。

雌雄之间在大小上的差异

所有种类的昆虫普遍都是雄者小于雌者,这种差异甚至在幼虫状态中已可察觉。家蚕(Bombyx mori)的雄性茧和雌性茧之间的差异是那么显著,以致在法国是用一种特殊的称重方法将二者分离开来。 (148) 在动物界的低等纲中,雌者体型大于雄者一般似乎是由于前者要育成大量的卵,这在某种程度上也适用于昆虫类。但华莱士博士提出一个可能性大得多的解释。他仔细观察了臭椿蚕和天蚕幼虫的发育,特别是观察了用异常食物饲养的第二造短小幼虫的发育,发现“蚕蛾个体越细小,其变态所需的时间也成比例地越长;正是由于这个原因,雌蛾因为要产生大量的卵,所以大于而且重于雄蛾,而体型较小、易于成熟的雄蛾将先于雌蛾孵化”。 (149) 那么,由于大多数昆虫都是短命的,而且由于它们处于许多危险之中,因此雌蛾如能尽早受精,显然对它是有利的。如果大批雄蛾先行成熟并随时等候雌蛾的出现,就可达到上述目的;正如华莱士先生所指出的 (150) ,这当然也是自然选择带来的结果;因为较小的雄虫先成熟,就会繁殖出大量继承其父本短小体型的后代,而体型较大的雄虫因成熟较晚就要留下数量较少的后代。

然而,雄虫小于雌虫这个规律也有例外,其中有些是容易理解的。在占有雌虫的斗争中,体大和力强对雄虫可能是一种有利条件;在这样事例中,如锹甲虫(Lucanus)雄虫则大于雌虫,另外还有些甲虫,据知彼此并不为了占有雌虫进行战斗,而其雄虫在大小上也超过雌虫;这个事实的意义还不清楚;不过在某些这样场合中,例如,关于巨大的独角仙(Dynastes) (151) 和分枝独角仙(Megasoma) (152) ,我们至少能够知道,雄者没有必要为了先于雌虫成熟而小于雌虫,因为这等甲虫并不是短命的,故有充分时间保证雌雄的交配。另外,雄蜻蜓蜻科(Libellulidae)从不小于雌者,有时则明显地大于雌者; (153) 正如麦克拉克伦先生所相信的,雄蜻蜓要经过一周或二周并呈现出它们特殊的雄性色彩后才会同雌蜻蜓普遍交配。但最奇妙的是关于具有螫刺的膜翅目(Hymenoptera)昆虫的例子,它阐明了像雌雄二者之间的体型差异这样一种微小的性状却受着多么复杂而容易被忽略的关系所支配;因为史密斯先生告诉我说,几乎在整个这一巨大类群中,按照一般规律,雄虫都小于雌虫,而且其羽化先于雌虫一周左右;但在蜜蜂类中,蜜蜂(Apis mellifica)、长袖切叶蜂(Anthidium manicatum)和毛花蜂(Anthophora acervorum)的雄者,以及在掘土蜂类(Fossores)中,艳蚁蜂(Methoca ichneumonides)的雄者都大于雌者。对这种异常现象的解释是,实行一种飞行交配对这些物种是绝对必要的,而雄者为了在空中携带雌者就需要巨大的体力和体型。在这里,虫体的增大是同体型大小和发育期之间的普通关系相违背的,因为雄者虽比雌者大,但比雌者先羽化。

我们现在对几个“目”的昆虫再检查一下,从中选用一些同我们有特别关系的事实。关于鳞翅目(蝴蝶类和蛾类),将另立一章进行讨论。

缨尾目(Thysanura)

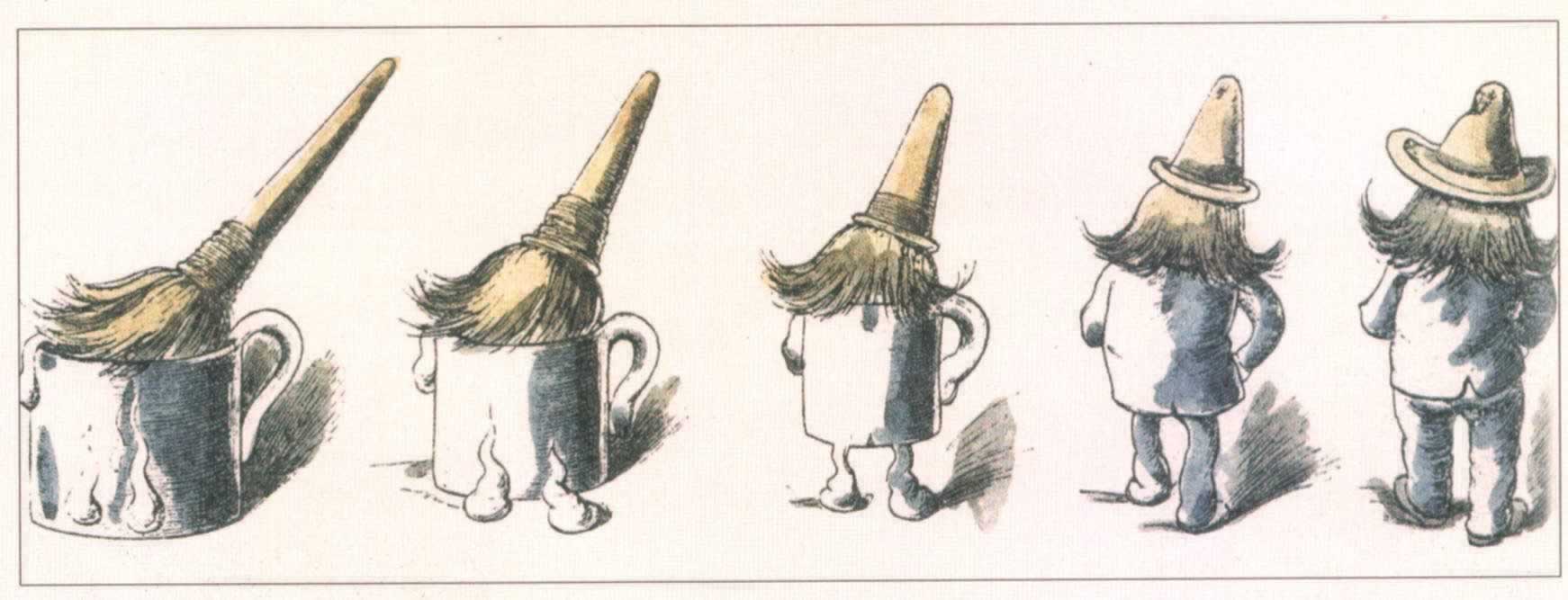

这个“目”的体制低等,其成员都是无翅的、颜色暗淡的、体型微小的昆虫,具有丑陋的、几乎是畸形的头和躯体。它们的雌雄二者无区别,但使人感到兴趣的是,它们阐明了即使在动物等级的低下阶段,其雄者也孜孜不倦地向雌者求爱。卢伯克爵士说:“看到这些小动物(黄圆跳虫,Smynthurus luteus)在一起卖弄风骚很是有趣。比雌虫小得多的雄虫绕着雌虫跑,彼此抵撞,迎面而立,退退进进,活像两只相戏的羊羔。然后雌虫假装跑开,雄虫装着一种愤怒的怪模样在后面追,赶到雌虫前面之后,又一次迎面而立;然后雌虫羞怯地转身避开,但雄虫比雌的跑得更快而且更活跃,一溜烟地前后左右追随,而且似乎用其触角鞭打雌的,过了一会它们又迎面对立,用触角相戏,互相之间的一切似乎全都解决了。” (154)

双翅目(Diptera)(蝇类)

雌雄之间的颜色差别很小。据沃克(F.Walker)先生所知,雌雄差异最大者为毛蝇属(Bibio),其雄者略带黑色或为全黑色,雌者是暗褐橙色。华莱士先生 (155) 在新几内亚发现的角蝇属(Elaphomyia)是高度引人注意的,因雄者有角,而雌者全无。角从眼的下方生出,同雄鹿的角奇妙地相似,不是呈叉状就是呈掌状。其中有一个物种的角与躯体的长度相等。大概有人认为这等角是适于战斗的,但有一个物种的角呈美丽的淡红色,黑色镶边,并有一道淡色中央条纹,因为这等昆虫的整个外貌都很优雅,所以更加可能的是,这等角是用做装饰的。有些双翅目的雄蝇相互争斗是肯定的,因为韦斯特伍德教授 (156) 好几次见过大蚊属(Tipulae)就有这种现象。其他双翅目的雄者显然试图以它们奏出的音乐赢得雌者的欢心:米勒 (157) 几次注意到一种蜂蝇(Eristalis)的两只雄者在追求一只雌者;雄者在雌者上面盘旋,在其周围飞来飞去,同时发出很响的嗡嗡声。蚋科(gnat)和蚊科(Culicidae)似乎也靠发出嗡嗡声互相吸引;迈耶教授最近已证实在雌虫发出的声音范围之内,雄虫触角上的毛振动得同音叉的音调相符。长毛的振动同低音调共鸣,短毛的振动同高音调共鸣。兰多依斯(Landois)也宣称他曾用某种特殊音调反复地招来了一整群蚋。还可以补充一点,双翅目的心理官能大概高于其他大多数昆虫,这同它们的高度发达的神经系统是符合的。 (158)

半翅目(Hemiptera)(蝽象类)

道格拉斯(J.W.Douglas)先生对英国物种做过特别研究,他热心向我提供了一份有关这等物种雌雄差异的报告。有些物种的雄者有翅,而雌者无翅;两者在躯体、鞘翅、触角和跗节的形态上都有差异;但由于这些差异的意义不明,故略而不谈。雌者一般都比雄者体大而强壮。英国的物种以及道格拉斯先生所知道的外来物种,其雌雄二者在颜色上通常并无多大差异;但是,约有6个英国物种的雄者比雌者的颜色暗得多,另外还有4个物种,却是雌者的颜色比雄者的暗。有些物种的雌雄二者都有美丽的颜色;由于这些昆虫散发一种非常令人作呕的气味,所以其显著颜色也许就是对食虫动物发出的一种不好吃的信号。在某些少数场合中,它们的颜色似乎直接就是保护性的。例如,霍夫曼(Hoffmann)教授告诉我说,有一种淡红色和绿色的小型物种经常群集在菩提树上,他简直不能把它们同树干上的芽区别开来。

猎蝽科(Reduvidae)的某些物种能摩擦发音,以善鸣黝蠄(Pirates stridulus)的例子而言,据说是由于它们的颈在前胸腔内运动而发音。 (159) 按照韦斯特林的见解,盛装猎蝽(Reduvius personatus)也会摩擦发音。对于非社会性的昆虫来说,除非发音是作为一种性的呼唤,否则发音器官就没有任何用处了,倘不如此,我就没有理由设想这种摩擦发音乃一种性征。

同翅目(Homoptera)

凡是在热带丛林中漫游过的人一定都会对雄蝉发出的喧噪声感到惊奇。雌蝉却默不作声,正如希腊诗人季纳卡斯(Xenarchus)说的,“乐哉蝉之生活,有妻皆默女”。当“贝格尔”号在离巴西海岸四分之一海里的地方抛锚泊船时,在甲板上就可清楚听到这样的噪音;汉考克船长说,远在一英里以外的地方就可听到这种噪音。希腊人过去把它们养在笼里,现在中国人还这样做,为的是欣赏它们的歌唱,所以有些人一定感到这是悦耳的声音。 (160) 蝉科(Cicadidae)通常是在白天歌唱,而樗鸡科(Fulgoridae)好像是夜间的歌手。按照兰多依斯(Landois)的见解, (161) 这声音是由气门唇边的振动而产生的,气门唇边的振动又是由气管发出的一股气流引起的,但对这个观点最近有所争论。鲍威尔博士似乎证明了这种声音是由一块膜的振动而产生的, (162) 而这块膜则是由一块特别肌肉牵动起来的。在唧唧鸣叫的活昆虫身上,可以见到这片膜在振动;在死昆虫身上,若以针尖拨动那块稍微变干和变硬的肌肉,也可听到其固有的声响。雌虫身上也有这整个的复杂音乐器官,但远不如雄虫的发达,且绝不用以发声。

关于这种音乐的目的,哈特曼(Hartman)博士提到美国的周期蝉(即17年蝉Cicada septemdecim)时说道 (163) :“现在(1851年6月6日和7日)四面八方都可听到鼓噪声。我相信这是雄者对雌者发出的召唤。我站在高与头齐的满布嫩芽的栗树丛中,成千上百的雄蝉在我的四周,我看到雌蝉飞来环绕着鼓噪的雄蝉周围。”他接着说:“在我的花园里有一株矮生梨树,这个季节(1868年8月)在它上面产生了50只左右梨蝉(Cic.pruinosa)的幼虫;我好几次注意到雌蝉落在一只正发出响亮声调的雄蝉附近。”弗里茨·米勒从巴西南部写信告我说,他常听到属于一个物种的两三只雄蝉用特别响亮的声调进行音乐比赛:一只刚唱完,另一只马上开始,然后又一只接下去。由于雄蝉之间有那么多的竞争者,因而雌蝉大概不仅是根据音响寻找雄蝉,而且也像鸟类的母鸟一样,会被具有最动听的声音的雄蝉所刺激与诱惑。

关于同翅目昆虫雌雄二者之间的装饰差异,我还没听说过任何十分显著的事例。道格拉斯先生告诉我说,有三个英国的物种,其雄者是黑色的或具有黑色带斑,而雌者则颜色浅淡或黯然无光。

直翅目(Orthoptera)(蟋蟀和蝗虫)

本目中有三个能跳跃的科,其中雄者都以其音乐能力著称,这三个科是:蟋蟀科(Achetidae)、螽斯科(Locustidae)和蝗科(Acridiidae)。有些种螽斯摩擦发音如此响亮,以致夜间在一英里以外都可听到; (164) 某些物种的叫声即使在人听起来也很悦耳,因此亚马孙河一带的印第安人把它们养在柳条笼子里。所有的观察家都一致认为这种叫声不是用来召唤就是刺激不会发音的雌者的。关于俄国的迁移性蝗虫, (165) 克尔特(K rte)举出过一个有关雌者选择雄者的有趣例子。飞蝗(Pachytylus migratorius)的雄者当同雌者交配时,如有另一只雄者走近,它就会因愤怒或嫉妒而唧唧叫起来。家蟋蟀在夜间受到惊扰时就会用它的叫声来警告其伙伴。 (166) 据记载, (167) 北美产的穴居扁叶

rte)举出过一个有关雌者选择雄者的有趣例子。飞蝗(Pachytylus migratorius)的雄者当同雌者交配时,如有另一只雄者走近,它就会因愤怒或嫉妒而唧唧叫起来。家蟋蟀在夜间受到惊扰时就会用它的叫声来警告其伙伴。 (166) 据记载, (167) 北美产的穴居扁叶 (Platyphyllum concavum,螽斯科的一种)登上树木的顶枝,一到傍晚就开始“发出嘈杂的喧叫,竞争者的叫声也同时在邻近的树上呼应,整个小树林回响着“凯提—底得—施—底得”的叫声,彻夜不休”。贝茨先生谈到欧洲田蟋蟀(蟋蟀科的一种)时说道,“一到傍晚就可看到雄蟋蟀呆在洞口唧唧地叫,一直叫到一只雌蟋蟀到来时,于是叫声就由高音转为低音,同时这个成功的演奏家用其触角爱抚着它所赢得的配偶”。 (168) 斯卡德(Scudder)博士用一支羽茎在纸夹上摩擦发音就能刺激一只这种昆虫发出叫声来呼应。 (169) 冯·西博尔德(Von Siebold)已经发现雄虫和雌虫的显著的听觉器官位于前肢。 (170)

(Platyphyllum concavum,螽斯科的一种)登上树木的顶枝,一到傍晚就开始“发出嘈杂的喧叫,竞争者的叫声也同时在邻近的树上呼应,整个小树林回响着“凯提—底得—施—底得”的叫声,彻夜不休”。贝茨先生谈到欧洲田蟋蟀(蟋蟀科的一种)时说道,“一到傍晚就可看到雄蟋蟀呆在洞口唧唧地叫,一直叫到一只雌蟋蟀到来时,于是叫声就由高音转为低音,同时这个成功的演奏家用其触角爱抚着它所赢得的配偶”。 (168) 斯卡德(Scudder)博士用一支羽茎在纸夹上摩擦发音就能刺激一只这种昆虫发出叫声来呼应。 (169) 冯·西博尔德(Von Siebold)已经发现雄虫和雌虫的显著的听觉器官位于前肢。 (170)

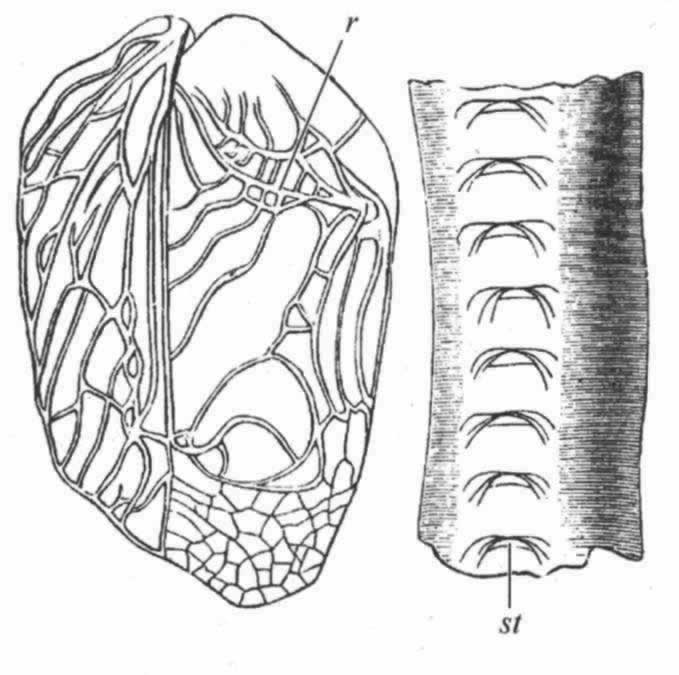

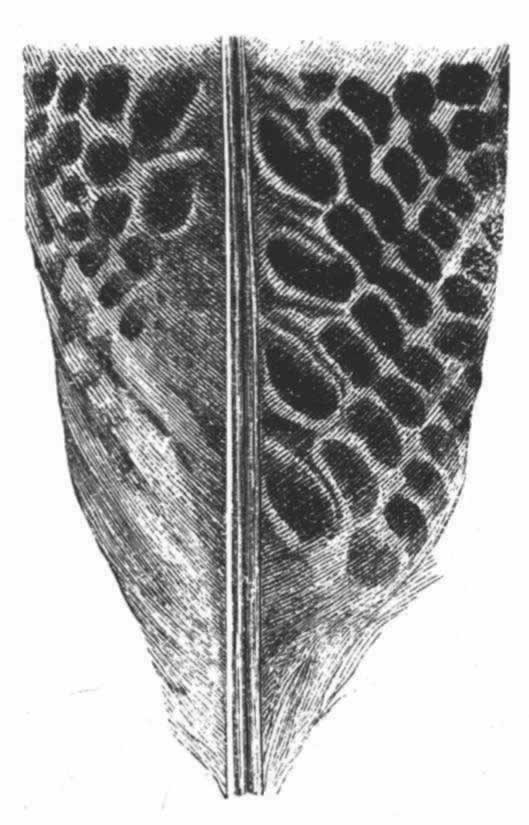

这三个科的发音方法各不相同。蟋蟀科雄者的两个鞘翅具有相同的器官,田蟋蟀(Gryllus campestris,图11)的这类器官,像兰多依斯所描述的, (171) 是由131至138个锐利的、横向的脊或齿(st)构成的,这等脊或齿位于鞘翅脉之一的下表面。这种具齿的翅脉同位于相对一翅上表面的一道突出而平滑的硬翅脉(r)迅速摩擦。先是一翅向另一翅擦过去,然后又是逆向地擦过来。两翅同时稍微抬高,以便提高共鸣的效果。在某些物种中,雄者的鞘翅基部具有一片云母状的板。 (172) 图12表明蟋蟀属另一个物种叫家蟋蟀(G.domesticus)的翅脉下表面的齿。格鲁勃博士曾阐明这等齿是在选择作用的帮助下由覆盖于翅和躯体之上的小鳞片和毛形成的,关于鞘翅目(Coleoptera)的齿,我得出了相同结论。但格鲁勃进一步阐明这等齿的发展, (173) 部分地是直接由于一翅在另一翅上摩擦所产生的刺激。

图 11 田蟋蟀(Gryllus campestris)(引自兰多依斯)

右图是放大很多的翅脉底面的一部分,st表示上面的齿。

左图是翅鞘背面图,上面有翅脉的光滑突起r,用它与齿(st)交互摩擦。

图 12 家蟋蟀(Gryllus domesticus)

翅脉上的齿(引自兰多依斯)

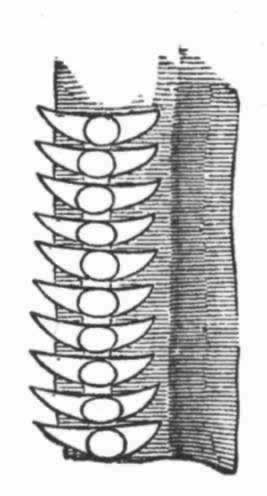

在螽斯科中,相对的两个鞘翅彼此在构造上有所不同(图13),其摩擦动作不同于蟋蟀科,不能逆向进行。左翅的作用有如提琴的弓,位于作为提琴的右翅之上。左翅底面的翅脉之一具有细齿,在相对的右翅上面的具有突起的翅脉上擦过。在我看来,我们英国的普通绿螽斯(Phasgonura viridissima)的锯齿状翅脉似乎是与相对另一翅的圆形后角相摩擦后面这张翅的边缘较厚,褐色,很锐利。在右翅上,而不是在左翅上,有一块云母般的透明小板,被翅脉包围着,称为响板。该科另一成员,葡萄隐螽(Ephippiger vitium),有一种奇妙的次要变化;因其鞘翅大为缩小,但“前胸后部隆起成圆屋顶状,而超出鞘翅之上,这大概是为了增强声音的效果”。 (174)

图 13 Chlorocaelus Tanana(引自贝茨)

图 14 草蝗(Stenobothrus pratorum)的后肢r摩擦发音的脊;下图是放大很多的组成这条脊的齿(引自兰多依斯)

因此,我们看到螽斯科的音乐器官(我相信在这一“目”中包括有最强有力的演奏者)比蟋蟀科的更加分化或更加特化了,蟋蟀科的两个鞘翅在构造上都是一样,功能也一样。 (175) 然而,兰多依斯在螽斯科的一种、即黑螽斯属(Decticus)中,发现右翅鞘底面有一行既短又窄、仅是残迹状态的小齿,其右翅位于左翅之下,从不做琴弓之用。我在普通绿螽斯的右鞘翅底边观察到同样的残迹构造。因此我们可以有信心地推定,螽斯科是从现存的蟋蟀科那样的一种类型传下来的,这个类型的两张鞘翅底面都有锯齿状翅脉,而且同样都可作为琴弓之用;但在螽斯科中,这两张鞘翅就逐渐分化而且完善了,按分工原理,一张专门作琴弓用,另一张则作提琴用。格鲁勃博士持有相同的观点,他曾阐明残迹齿状物一般见于右翅的下面。蟋蟀科这种比较简单的器官是经过怎样步骤发生的,我们还弄不清楚,但大致的情况可能是这样:两张鞘翅的基部就像它们现在那样地彼此重叠;其翅脉摩擦所产生的音响是嘎嘎的,同现在雌虫鞘翅摩擦发出的声音一样。 (176) 雄者偶尔或意外发出的这样嘎嘎声,如果对雌者曾起过哪怕是一点爱情召唤的作用,大概就会容易地在性选择的作用下通过翅脉粗糙化的变异而得到加强。

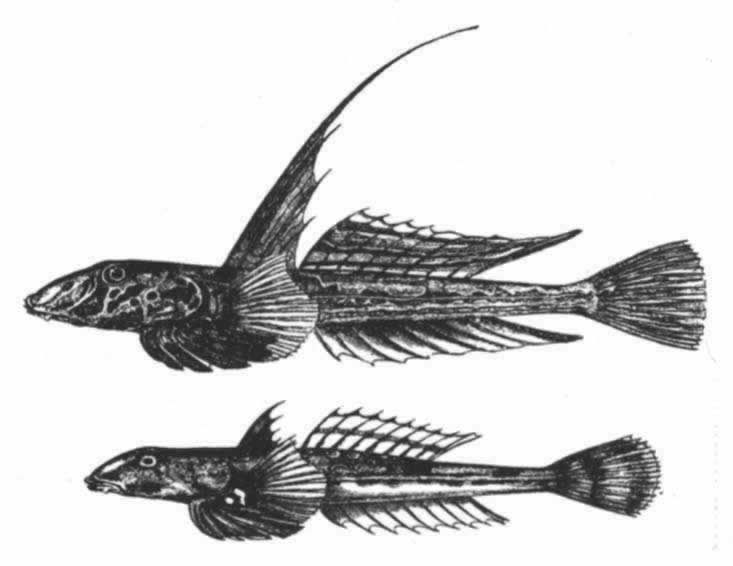

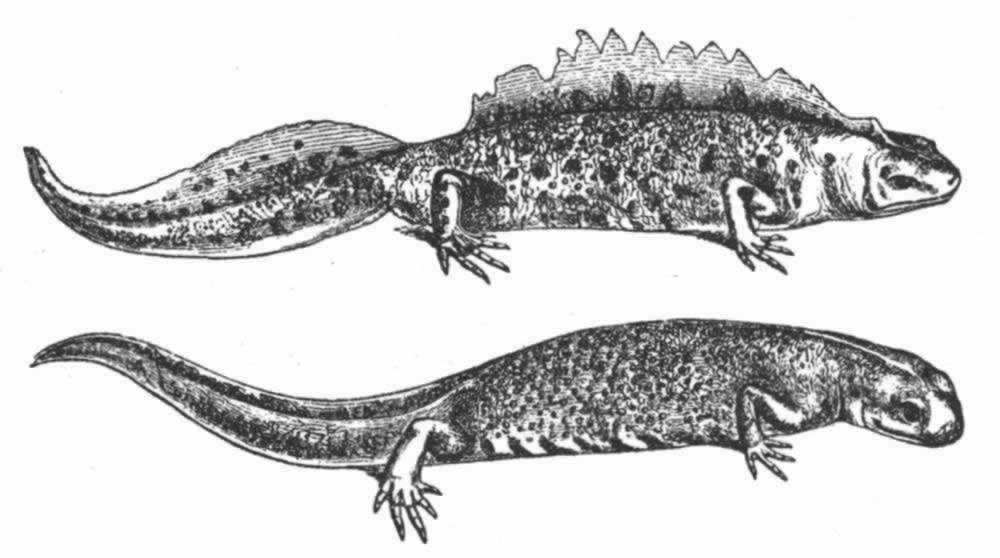

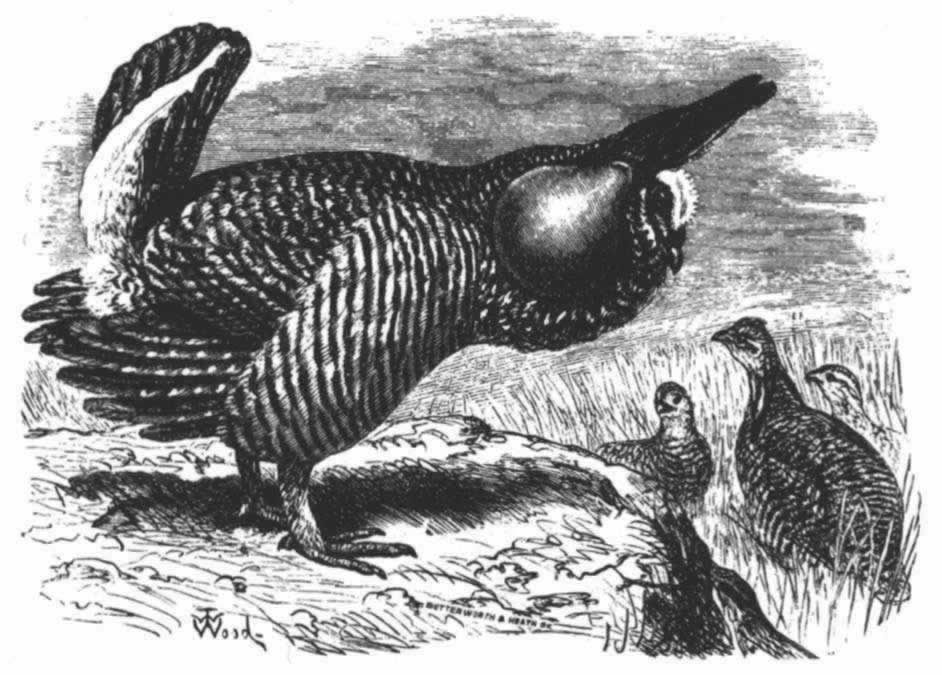

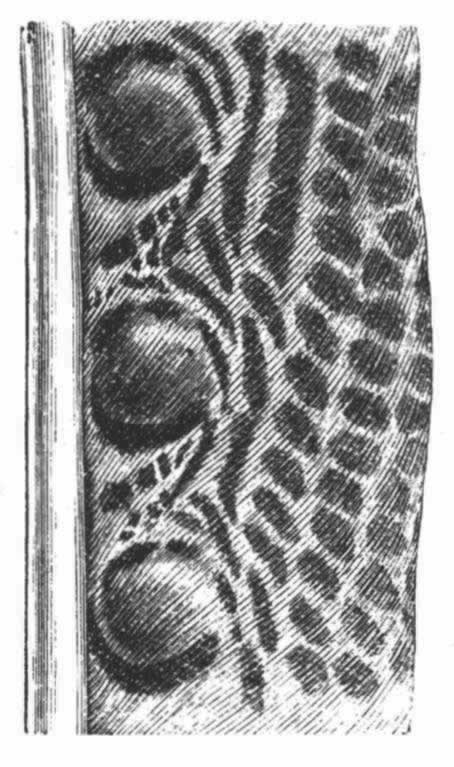

在最后一科也是第三个科即蝗科中,其摩擦发音则是按照很不相同的一种方式进行的,按照斯卡德博士的说法,其叫声远不及前两个科那样尖锐。在其腿节内表面(图14,r)有一列纵向的、小巧玲珑的口针状弹性齿,齿数85到93个; (177) 这些齿状物在鞘翅的锐利而突出的翅脉上擦过,就这样引起鞘翅振动而发出声响。哈里斯说, (178) 当一只这种雄虫开始鸣奏时,它先“把后腿的胫节弯到股节之下,那里预先设计有一道小沟以容纳之,然后把腿轻快地上移动。两边的提琴并不一起演奏,而是先奏一个再奏另一个,交替进行”。在这一科的许多物种中,其腹基凹陷,成一大空腔,据信这是作为共鸣板之用的。属于本科一个南非的属,叫做牛蝗(Pneumora)(图15),在这里我们遇到了值得注意的新变异;其雄者从腹部两边斜着各伸出一道具有小缺刻的脊,与后股节互相摩擦。 (179) 值得注意的是,尽管这种雄虫有翅(雌虫无翅),但股节不像通常那样同翅鞘相摩擦;不过这一点也许可用后肢异常短小的情况来解释。我未能检查其股节的内面,但根据类推,可以判断那里大概有细齿。牛蝗属(Pneumora)的诸物种在摩擦发音方面所发生的变异比其他任何直翅类昆虫都更为深刻;因为,其雄者全身已经变成一个乐器,体内充满空气而膨胀,像一个透明大气胞,以便增强共鸣的效应。垂门先生告诉我说,在好望角这些昆虫每到夜间就发出令人吃惊的喧嘈声。

图 15 牛蝗(Pneumora)(根据大不列颠博物馆的标本绘制)

上图为雄虫;下图为雌虫。

在以上三个科中,雌虫几乎总是缺少某种有效的音乐器官,但这个规律也有少数例外,因为格鲁勃博士曾阐明葡萄隐螽(Ephippiger vitium)的雄虫和雌虫都有这类器官,尽管它们的这类器官仍存在某种程度的差异。因此,我们不能假定这类器官是由雄者传递给雌者的,而许多其他动物的次级性征似乎就是这样。它们必定是分别在雌雄双方独立发展起来的,这些雄虫和雌虫一到求偶季节无疑就互相召唤。螽斯科大多数其他昆虫的雌者[据兰多依斯说黑螽斯属(Decticus)除外]具有雄者所特有的摩擦发音器官的残迹,这大概是由雄者传递来的。兰多依斯还在蟋蟀科雌虫的鞘翅底面和蝗科雌虫的腿节上找到这类残迹物。在同翅目中,雌虫也具有丧失作用的这种特有的音乐器官;此后我们还会在动物界其他部门中遇到许多这类的事例,即雄者所特有的构造在雌者身上表现为残迹状态。

兰多依斯观察了另一个重要事实,即,蝗科雌虫腿节上摩擦发音的齿其状态终生保持不变和其最初出现于雌雄幼虫期的状态是同样的。另一方面,雄者的这类器官则继续进一步发育,当它们最后一次蜕皮、即已经成熟并准备繁殖的时候,这类器官就获得了完善的构造。

从现在已经举出的事实来看,我们知道直翅目雄虫的发音手段是极其多种多样的,而且和同翅亚目所使用的发音手段完全两样。 (180) 然而在整个动物界里我们常常发现可用极其多样的手段来达到同一个目的,这似乎是由于世世代代以来整个体制经历了各种各样的变化,在一部分跟着一部分发生变异时,不同的变异都给同一个总目的带来了好处。直翅目这3个科的以及同翅目的各种各样的发音手段给我们留下的深刻印象是,这类构造为了雄虫召唤和诱惑雌虫是高度重要的。根据斯卡德博士的卓越发现, (181) 我们现在知道直翅目有用之不尽的时间在这方面发生变异,所以我们就无须对它们的变异量之大感到惊奇了。这位博物学家最近在新不伦斯威克泥盆纪形成的地层中发现了一只化石昆虫,它具有“螽斯科雄虫的著名的鼓膜或摩擦发音器官”。这种昆虫虽然在大多数方面同脉翅目(Neuroptera)有关系;但似乎把两个有关系的目即脉翅目和直翅目连接起来了,有许多很古老的类型都是如此。

关于直翅目,我还要略谈一二。有些物种非常好斗:当两只雄的田蟋蟀(Gryllus campestris)关在一块时,它们就会斗到其中一只被杀死为止;螳螂属(Mantis)的一些物种被描写得像骑兵挥舞马刀那样地运用其剑状前肢。中国人把蟋蟀养在小竹笼里,使它们相斗 (182) ,就像斗鸡一样。在颜色方面,有些外来的蝗虫装饰得很漂亮;后翅有红、蓝、黑的斑点;但就整个这个“目”来说,雌雄二者在颜色上很少有大的差异,它们的鲜艳色彩大概不是由于性选择所致。鲜明颜色对这些昆虫的用处可能是要引起其他动物注意它们是不好吃的。例如,有人观察过 (183) 把一只色彩鲜艳的印度蝗虫给鸟类或蜥蜴去吃时,它们总是拒绝食用。然而已经知道有几个例子表明在这个“目”中雌雄体色有差异。有一种雄的美国蟋蟀 (184) 被描写白得像象牙一般,而雌者的颜色则变化不定,从接近白色到青黄色或微黑色的都有。沃尔什先生告诉我说,Spectrum femoratum[竹节虫科(Phasmidae)的一种]的雄性成虫“具有发亮的褐黄色;雌性成虫则呈暗淡无光的灰褐色;而雌雄两性的幼虫都是绿色的。最后,我还要提一下,有一种奇异种类的蟋蟀 (185) ,其雄者具有“一个长的膜质附器,就像一幅面纱似的将其脸部盖住”,但什么是它可能的用途,还不清楚。

脉翅目(Neuroptera)

除颜色外,在这里没有什么值得一谈。在蜉蝣科(Ephemeridae)中,雌雄二者在其暗淡颜色上往往稍有差异, (186) 但这大概不至于使雄者因此就能吸引雌者。蜻科(Libellulidae)以鲜艳的绿色、蓝色、黄色和朱红的金属色彩来装饰自己,雌雄二者在体色上常有差异。例如,像韦斯特伍德教授所述说的 (187) ,有些色 科(Agrionidae)昆虫的雄者“具有浓艳的蓝色和黑色翅膀,雌者则呈优雅的绿色而翅膀无色”。但在红色

科(Agrionidae)昆虫的雄者“具有浓艳的蓝色和黑色翅膀,雌者则呈优雅的绿色而翅膀无色”。但在红色 (Agrion Ramburii)中,其雌雄二者的颜色正好同上述相反。 (188) 北美有一个大属,叫做宽角阎虫属(Hetaerina),只有雄者在每个翅基部具有洋红色的美丽斑点。有一种蜻蜓(Anax junius),其雄者的腹基部呈鲜艳的绀青蓝色,而雌者的则呈草绿色。另一方面,在一个亲缘关系密切的箭蜓属(Gomphus)中以及另外一些蜻蜓属中,雌雄二者在体色上的差别很小。在整个动物界的亲缘关系密切的诸类型中,与此相似的情况经常出现,即,有些雌者和雄者的体色差别很大,有些差别很小,有些则完全没有差别。虽然许多种蜻蜓的雌雄二者在体色上差别很大,但往往很难说何者更漂亮;而且如我们刚刚见到的,在色

(Agrion Ramburii)中,其雌雄二者的颜色正好同上述相反。 (188) 北美有一个大属,叫做宽角阎虫属(Hetaerina),只有雄者在每个翅基部具有洋红色的美丽斑点。有一种蜻蜓(Anax junius),其雄者的腹基部呈鲜艳的绀青蓝色,而雌者的则呈草绿色。另一方面,在一个亲缘关系密切的箭蜓属(Gomphus)中以及另外一些蜻蜓属中,雌雄二者在体色上的差别很小。在整个动物界的亲缘关系密切的诸类型中,与此相似的情况经常出现,即,有些雌者和雄者的体色差别很大,有些差别很小,有些则完全没有差别。虽然许多种蜻蜓的雌雄二者在体色上差别很大,但往往很难说何者更漂亮;而且如我们刚刚见到的,在色 属的一个物种中,雄者和雌者的正常体色却互相颠倒了。它们在任何情况下所获得的颜色大概都不是作为保护之用的。对这一科昆虫曾经密切研究过的麦克拉克伦先生写信告诉我说,蜻蜓——昆虫世界的暴君——是任何昆虫当中最不容易受到鸟类和其他敌害的攻击的,他相信它们的鲜艳色彩是用来吸引异性的。某些蜻蜓显然受特殊的颜色所吸引:帕特逊先生曾观察到 (189) 其雄者为蓝色的色

属的一个物种中,雄者和雌者的正常体色却互相颠倒了。它们在任何情况下所获得的颜色大概都不是作为保护之用的。对这一科昆虫曾经密切研究过的麦克拉克伦先生写信告诉我说,蜻蜓——昆虫世界的暴君——是任何昆虫当中最不容易受到鸟类和其他敌害的攻击的,他相信它们的鲜艳色彩是用来吸引异性的。某些蜻蜓显然受特殊的颜色所吸引:帕特逊先生曾观察到 (189) 其雄者为蓝色的色 科成群地落在一根钓丝的蓝色浮子上,同时另外两个物种却受耀眼的白色所吸引。

科成群地落在一根钓丝的蓝色浮子上,同时另外两个物种却受耀眼的白色所吸引。

有一个有趣的事实,首先是谢尔沃(Schelver)注意到的,即,在隶于两个亚科的几个属中,其雄虫最初从蛹的状态羽化时在体色上同雌虫的一模一样;但不久它们的身体就呈现出显著的乳蓝色,这是由于有一种可溶于乙醚和酒精的油类分泌出来的缘故。麦克拉克伦先生相信窄腹蜻蛉(Libellula depressa)的雄虫要在变态后经过近两周的期间,即当雌雄准备交配时,才发生这种颜色的变化。

按照布劳尔(Brauer)的说法, (190) 脉翅科的某些物种表现了一种奇妙的二态现象,有些雌虫具有正常的翅,同时另外一些雌虫则“像同种雄虫的翅一样具有很丰富的网脉”。布劳尔“用达尔文的原理解释这现象,假定翅脉紧密相接乃是雄虫的一种第二性征,这种性征并不像一般情况那样传递给所有雌虫,而是突然地传递给一部分雌虫”。麦克拉克伦先生给我讲过另一个二态现象的例子,是关于色 属(Agrion)的几个物种的,在这些物种中有些个体是橙色的,它们必定是雌虫。这大概是返祖的一例;因为在纯系的蜻蜓科中,当雌雄二者在体色上有所差异时,则雌虫都是橙色或黄色的,所以假定色

属(Agrion)的几个物种的,在这些物种中有些个体是橙色的,它们必定是雌虫。这大概是返祖的一例;因为在纯系的蜻蜓科中,当雌雄二者在体色上有所差异时,则雌虫都是橙色或黄色的,所以假定色 属起源于某个原始类型,这个原始类型在其次级性征上同典型的蜻蜓类相类似,那么只在雌虫方面出现按照这种方式发生变异的一种倾向也就无足为奇了。

属起源于某个原始类型,这个原始类型在其次级性征上同典型的蜻蜓类相类似,那么只在雌虫方面出现按照这种方式发生变异的一种倾向也就无足为奇了。

许多蜻蜓虽然都是大型的、强有力的而且凶猛的昆虫,但麦克拉克伦先生相信,除了色 的一些体型较小的物种外,他还没有见过雄蜻蜓互相搏斗的情形。在这个“目”的另一类群中,即白蚁类(Termites),当它们大群出动时,可以看到雌雄二者相互追逐,“雄蚁追在雌蚁后面,有时两只雄的共追一只雌的,以巨大的激情互相竞争,看谁能占有雌者”。 (191) 据说有一种啮虫,叫做白书生(Atropos pulsatorius)会用颚发出喧嘈声,此呼彼应。 (192)

的一些体型较小的物种外,他还没有见过雄蜻蜓互相搏斗的情形。在这个“目”的另一类群中,即白蚁类(Termites),当它们大群出动时,可以看到雌雄二者相互追逐,“雄蚁追在雌蚁后面,有时两只雄的共追一只雌的,以巨大的激情互相竞争,看谁能占有雌者”。 (191) 据说有一种啮虫,叫做白书生(Atropos pulsatorius)会用颚发出喧嘈声,此呼彼应。 (192)

膜翅目(Hymenoptera)

无与伦比的观察家法布尔(M.Fabre) (193) 在描述一种类似黄蜂的昆虫——砂蜂属(Cerceris)的习性时说道:“为了占有某只特殊雌虫,雄虫之间屡屡发生争斗,雌虫则坐以观战,一旦胜负分晓,它就安然地同胜利者一块飞去。”韦斯特伍德说,有一种叶蜂科(Tenthredinae)的雄虫“在争斗中互相用上颚紧紧揪住不放”。 (194) 由于法布尔提到节腹泥蜂属的雄虫努力去获得一只特殊雌虫的情况,因此应好好记住隶于这个“目”的昆虫经过一段长时间后仍有互相识别的能力,而彼此深深依恋。例如,胡伯尔的精确观察是无可怀疑的,他曾把某些蚂蚁分开,四个月后,它们又碰到原来属于同一群体的其他蚂蚁,彼此都能相识并用触角相互爱抚。如果碰到的是陌生的蚂蚁,就不免于争斗。再者,当两群蚂蚁发生战争时,有时在一片混战中同一边的蚂蚁也会互相攻击,但它们很快就会发现错误,其中一只连忙安慰另一只。 (195)

在这个“目”中,体色依性别不同而有轻微差异是常见的,但除蜜蜂科外,很少有显著差异;然而某些类群的雌雄体色是那么鲜艳——例如青蜂属(Chrysis)常见的体色是朱红和金绿色——以致诱使我们把这种结果归因于性选择。根据沃尔什先生的见解 (196) ,姬蜂科(Ichneumonidae)雄虫的体色几乎普遍都比雌虫的浅。另一方面,叶蜂科雄虫的体色一般都比雌虫的深。在树蜂科(Siricidae)中,雄雌的体色常常不同,因此钢青小树蜂(Sirex juvencus)的雄虫具有橙色的带斑,而雌虫则呈暗紫色;但很难说二者之中何者装饰得更好。在鸽形树蜂(Tremex columbae)中,雌虫的体色比雄虫的鲜明。史密斯先生告诉我说,有几个物种的雄蚁呈黑色,而雌蚁则呈褐黄色。

我听同一位昆虫学家史密斯先生说,在蜜蜂科中,特别是在独居的物种中,雌雄的体色常常不同。雄者一般都较鲜明,在熊蜂属(Bombus)以及在Apathus这一蜂属中,雄虫体色的变异比雌虫的大。青条花蜂(Anthophora retusa)的雄虫具有一种浓艳的暗黄褐色,而雌虫则呈全黑色。木蜂属(Xylocopa)几个物种的雌虫也是如此,而雄虫则是鲜黄色的。另一方面,有些物种的雌虫,如金黄地花蜂(Andraena fulva),其体色比雄虫的鲜明。体色上的这类差异几乎不能以下面的说法来解释,即雄虫缺乏自卫能力因而需要这样的保护色,而雌虫则可凭借其螫针来很好地进行自卫。对蜜蜂习性做过特别研究的米勒 (197) 把这种体色差异主要归因于性选择。蜜蜂对颜色有一种敏锐感觉是肯定的。他说,雄蜂热切地寻求雌蜂并为占有它而斗争,他把这种竞争看做是导致某些物种的雄蜂的颚大于雌蜂的原因。在某些场合中,雄蜂的数量不论在季节的早期或在所有时间和所有地点或地区性都比雌蜂多得多;反之,在另外一些场合中,雌蜂的数量又超过雄蜂。有些物种的较美丽的雄蜂似乎是雌蜂选择的对象;另外一些物种的较美丽的雌蜂似乎又是雄蜂选择的对象。结果在某个属中有几个物种的雄蜂在外貌上彼此差异很大,而雌蜂几乎没有差别;在另一个属中情况则相反。米勒相信,某一性别通过性选择所获得的颜色往往以不同的程度传递给另一性别,就像雌蜂的花粉采集器官往往会传递给雄蜂一样,尽管对后者来说这种器官是根本无用的。 (198)

欧洲蚁蜂(Mutilla Europaea)会摩擦发出喧嘈的声音,按照古罗 (199) (Goureau)的说法,其雌雄二者都有这种能力。他认为声音是由第三腹节同前一个腹节摩擦发出的,我发现在这等表面有很细的同心的隆起线;但在头与前胸分节处突出的骨片上也有这样的隆起线,如果用针尖在该骨片上一划,就会发出其特有声响。由于雄虫有翅而雌虫无翅,因此两者都有发音能力是相当奇怪的。众所周知,蜜蜂类以嗡嗡的叫声表达某些像愤怒那样的感情;按照米勒的说法,有些物种的雄蜂当追求雌蜂时会发出一种特别的歌声。

鞘翅目(Coleoptera)(甲虫)

许多甲虫的颜色都同它们常来常往的地面相似,从而避免被其敌害发觉。其他物种,如南美亮壳甲虫(diamond-beetles) (200) ,乃饰以美丽的颜色,组成条纹,斑点,十字花纹以及其他优雅的式样。除非在某些食花物种的场合中,这等颜色几乎不能直接作为保护之用;但根据萤火虫散发萤光的同样原理,这等颜色可能作为一种警号或识别手段。由于甲虫雌雄二者的颜色一般相像,所以我们无法证明这等颜色是通过性选择获得的;但至少这是可能的,因为这等颜色可能先在性别的一方发育然后再传递给另一方;这个观点对那些具有其他十分显著第二性征的类群在某种程度上甚至也是可能适用的。盲甲虫当然不能见到彼此的美丽,听小沃特豪斯(Waterhouse)先生说,它们虽然往往有光滑的外鞘,但决不会呈现鲜艳的色彩;但对于其颜色的晦暗可能做如下解释,即,由于它们一般居住在洞穴中和其他阴暗地方的缘故。

有些天牛(Longicorns),特别是某些锯天牛科(Prionidae)甲虫,却在甲虫雌雄颜色无差别这个规律之外。大多数这等昆虫都是大型的,颜色华丽。我在贝茨先生的采集品中看到,锯天牛属(Pyrodes) (201) 的雄虫颜色一般与其说比雌虫红些莫如说暗些,雌虫或多或少地具有美丽的金绿色。另一方面,有一个物种的雄虫是金绿色的,而雌虫则具有鲜艳的紫红二色。在斑蛾属(Esmeralda)中,雌雄二者的颜色差别如此之大,以致被列为不同的物种;有一个物种,其雌雄二者都具有美丽的鲜绿色,但雄者的胸部则呈红色。总之,按照我所能判断的来说,雌雄颜色不同的锯天牛类,其雌虫颜色要比雄虫的更艳丽,这一点同经过性选择获得颜色的普遍规律是不相符的。

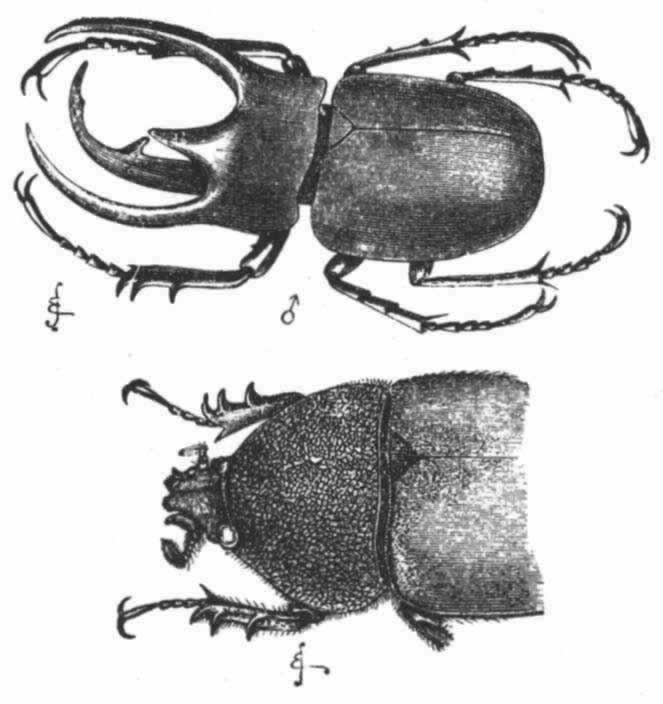

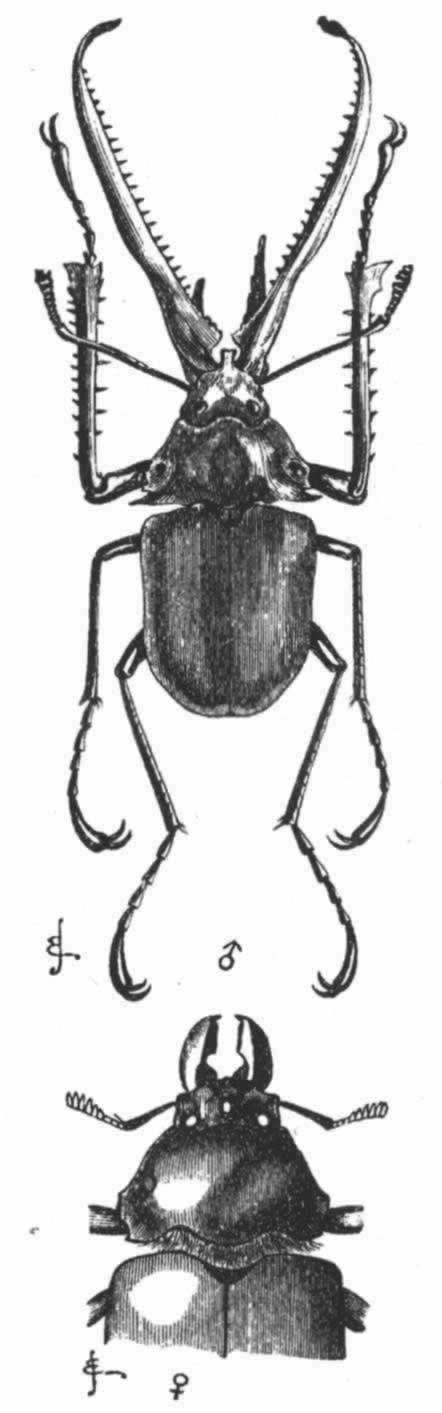

图 16 咖啡独角仙(Chalcosoma atlas)

上图是雄虫(缩小);下图是雌虫(原大)。

图 17 小犀头(Copris isidis)

左图是雄虫

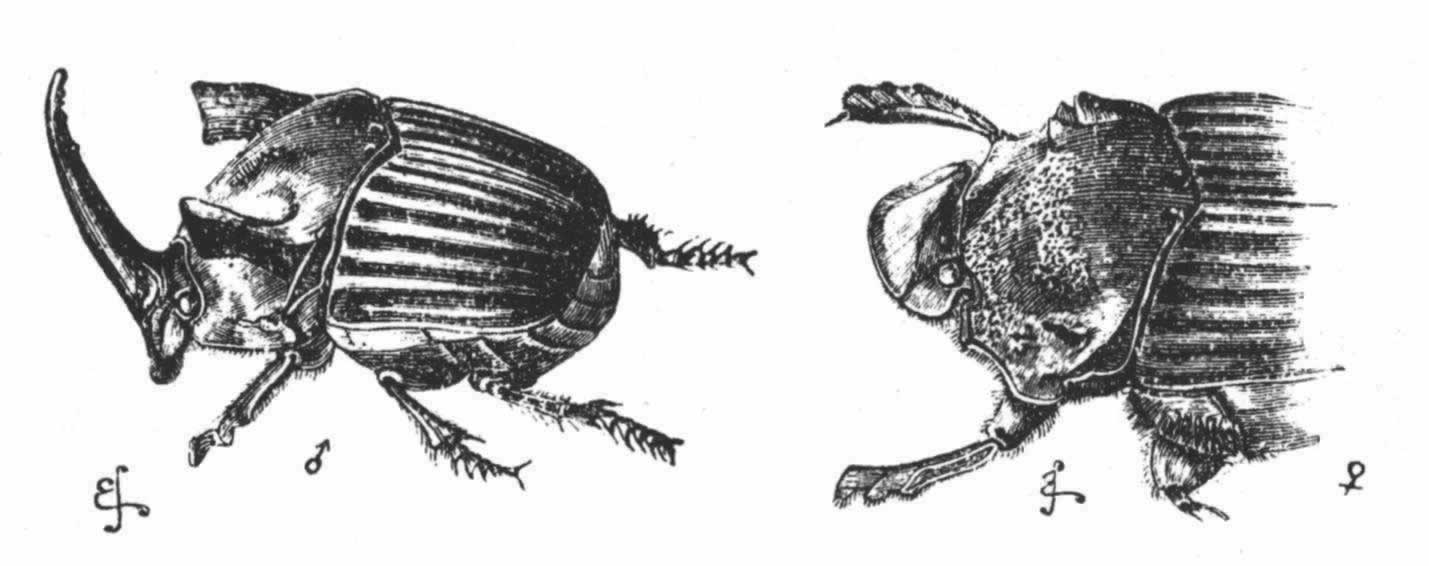

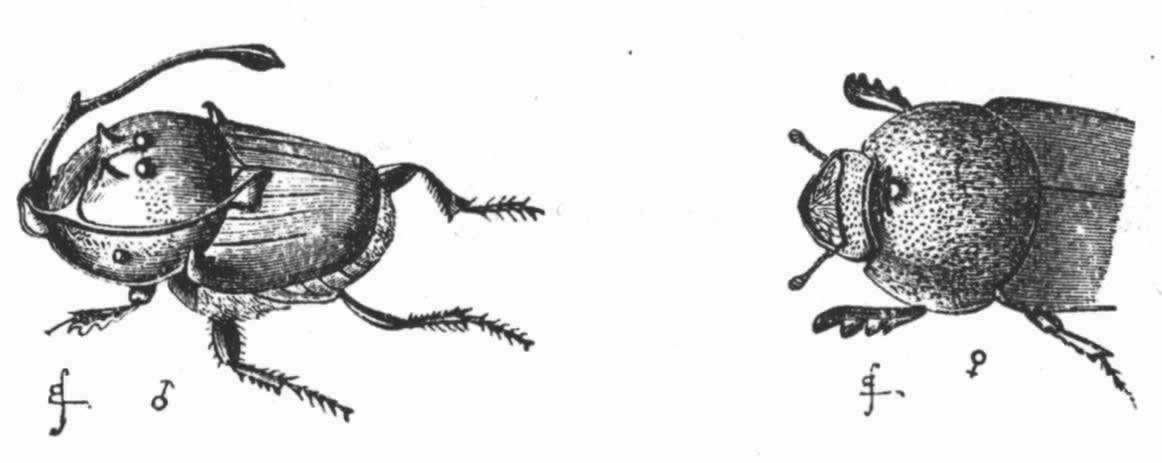

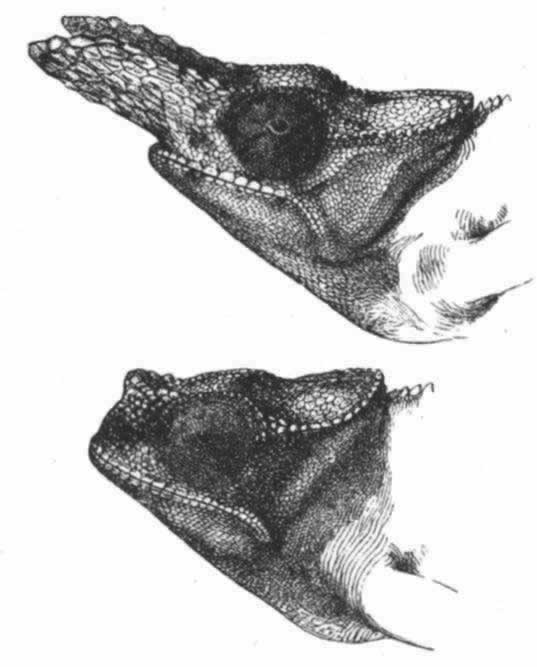

许多甲虫雌雄之间最明显的一个区别就是雄虫由头部、胸部和唇基等处长出的巨角,在少数场合中是从躯体底面长出来的。在庞大的鳃角组中,它们的角同各种四足兽,如公鹿、犀牛等的角相似,不论其大小还是其各式各样的形状都令人吃惊。为了免去描述,我举出了一些比较显著的类型的雄虫和雌虫的绘图(图16到图20)。雌虫一般以小瘤或隆起的形式来表示角的残迹;但有些雌虫甚至连最细小的残迹物也没有。另一方面针角亮蜣螂(Phanaeus lancifer)雌虫的角几乎同雄虫的一样发达;该属以及小犀头属(Copris)的另外一些物种,其雌虫的角虽也发达,但比雄虫的稍差。贝茨先生告诉我说,这等角的差别同本科某些亚部之间更为重要的性状差异并不一致。例如,在黑团蛂属(Onthophagus)的同一部中,有的物种只生单独一只角,另外的物种则生两只角。

图 18 地区亮蜣螂(Phanaeus faunus)

图 19 广东金龟子(Dipelicus cantori)

图 20 黑团蛂(Onthophagus rangifer)(放大图)

几乎在所有情况下,这等角都以它们的极端变异性而著称,故可形成一个级进的系列,从具有最高度发达的角的雄虫到角已退化到仅仅能同雌虫加以区别的其他雄虫。沃尔什先生 (202) 发现在闪亮蜣螂(Phanaeus carnifex)中,有些雄虫的角长为其他雄虫的三倍。贝茨先生对一百只以上黑团蛂(Onthophagus rangifer)(图20)的雄虫进行了调查之后,认为他终于发现了一个物种,它的角没有发生过变异;但进一步的研究证明事实正好相反。

角的异常之大以及在近亲类型中角的构造的巨大差异都表示这些角是为了某种目的而形成的,但同一物种的雄虫的角表现了极端的变异性,这便引导我们推论这种目的并不具有确定的性质。这些角没有露出曾用于任何正常工作的摩擦痕迹。有的作者设想 (203) 雄虫到处漫游远比雌虫为甚,所以它们需要角以抵御敌害,可是由于这些角往往都是钝的,因此它们似乎并不适于防御之用。最明显的猜测乃是雄虫用这等角彼此相斗;可是从未见过雄虫相斗;贝茨先生详细检查了为数众多的物种以后,也没有能够从它们残断或破碎的状态中找到任何充分的证据来证明这等角曾用于相斗。如果雄虫是惯常的斗士,那么,它们的躯体大概就会通过性选择而增大,以至超过雌虫的躯体;但贝茨先生对金龟子科(Copridae)的一百个物种以上的雌雄二者作了比较之后,也没有在发育良好的个体中找到任何这方面的显著差异。此外,Lethrus是属于鳃角组这同一大部的一种甲虫,据知其雄虫是相斗的,但它们没有角,虽然它们的上颚要比雌虫的大得多。

有一种结论说这等角是作为一种装饰而被获得的,这同下述事实最相符合:即这等角已发展到如此巨大的地步,却还没有固定下来——在同一物种中角的极端变异性以及在亲缘密切的物种中角的多样性都阐明了这一点。最初看来,这种观点好像极不可能;但我们以后将在许多远为高等的动物中,如鱼类、两栖类、爬行类和鸟类,发现各种各样的脊突、瘤状物、角和肉冠显然都是为了这唯一目的而发展起来的。

图 21 叉角蜣螂(Onitis furcifer)

雄虫底面图

图 22 左方为叉角蜣螂雄虫的侧面图,右方为雌虫图

a.头角的残迹;b.胸角或胸突的残迹。

有叉角蜣螂(Onitis furcifer)(图21),其雄虫以及本属一些其他物种的雄虫在其前肢节上都具有奇特的突起,并在其胸部底面生有一只大型叉角或一对角。根据其他昆虫来判断,这等构造可能有助于雄虫紧紧抱住雌虫。雄虫虽然在躯体的上部表面连一点角的残迹也没有,但雌虫头上却明显地呈现着一个单角的痕迹(图22,a),并在胸部有一个胸突(图22,b)。雌虫这种微小的胸突显然是雄虫所特有的一种突起的残迹,虽然这个特殊物种的雄虫完全没有这种突起,因为野牛布蜣螂(Bubas bison)(次于Onitis的一个属)的雌虫在其胸部具有一个同样的小突起,而雄虫却在同一部位长出一个大型突起。因此几乎毫无疑义的是,叉角蜣螂的雌虫头上的那个小点(甲)以及两三个亲缘相近的物种的雌虫头上的小点,都是代表头角的一种残迹,这种头角实为许多鳃角组甲虫的雄者所共有,如亮蜣螂(Phanaeus)(图18)就是如此。

旧的信念认为这等残迹物是为了完成自然界的计划而被创造出来的,这同实际情况非常不符,以致我们在这一科中所看到的正常状态正好完全相反。我们可以合理地猜测最初是雄虫生角,后来以残迹的状态把它们传递给了雌虫,正如其他许多鳃角组甲虫的情况那样。为什么雄虫后来失去了角,我们还不清楚;但由于其躯体底面发育了巨大的角和突起,这可能是由补偿原理所引起的;而且由于这只限于雄虫才有,所以雌虫上部的残迹角就不会这样消失掉。

迄今为止我们所举的例子都是关于鳃角组甲虫的,还有少数其他雄甲虫属于两个大不相同的类群,即象虫科(Curculionidae)和隐翅虫科(Staphylinidae),也都有角——前者的角在躯体的底面,后者的角则生于头部和胸部的上面。 (204) 在隐翅虫科中,同一物种的雄虫的角变异多端,正如我们在鳃角组甲虫中所看到的那样。在扁鳖(Siagonium)中,我们看到一个二态现象的例子,因其雄虫可分成两组,在躯体大小及角的发达等方面都有巨大差异,但无居间的级进。关于隐翅虫(Bledius)的一个物种(图23),也是属于隐翅虫科的,韦斯特伍德教授说道,“在同一地方能够找到的雄虫标本,有的胸部中央角很大,但头角完全处于残迹状态;有的胸角则非常之短,但头部突起却是长的”。 (205) 这里我们显然看到了一个补偿的例子,刚才提到的雄叉角蜣螂失去上部角的设想,也可借此得到解释。

图 23 一种隐翅虫(Bledius taurus)(放大图)

左图雄虫;右图雌虫。

战斗的法则

有些雄甲虫似乎不适于战斗,然而为了占有雌虫也照样卷入冲突。有一种喙很长的线状甲虫,叫Leptorhynchus angustatus,华莱士先生 (206) 见过两只这种雄虫“为一只雌虫而战斗,后者则在一旁忙于钻孔。这两只雄虫用喙相互冲撞,用爪抓来抓去,砰砰地打来打去,显然处于激怒中”。然而较小的雄虫“很快跑开了,承认自己打败了”。在少数场合中,雄甲虫由于具有比雌甲虫上颚大得多的刻齿的巨大上颚,很适于战斗。普通的鹿角锹甲虫(Lucanus cervus)就是如此,其雄虫比雌虫约早一周从蛹羽化,因而往往可以见到若干雄虫追逐同一只雌虫。在这个季节内,它们的冲突进行得很激烈。当戴维斯先生 (207) 把两只雄虫和一只雌虫关在一个盒内时,大的雄虫猛钳小的雄虫,直到后者放弃了它的要求而后已。一位朋友告诉我说,有个小孩常把雄虫放到一块看它们相斗,他注意到它们就像高等动物那样都比雌虫勇敢而凶猛。要是捉拿雄虫的前部,它们就会抓住他的指头不放,而雌虫虽有更强大的上颚却不会这样。锹甲科(Lucanidae)许多种类的雄虫以及上述Leptorhynchus的雄虫,都大于雌虫而且更有力量。大头粪金龟(Lethrus cephalotes,鳃角组甲虫的一种)的雌雄二者同住一穴;雄虫的上颚比雌的大。如果有一只陌生雄虫在繁殖季节企图撞入洞穴里来,就会受到袭击;雌虫不是处于被动地位,而是堵住洞口,并不断地从后面推其伴侣向前以资激励;战斗将一直持续到入侵者被杀死或逃走才告结束。 (208) 另一种疤痕金龟子(Ateuchus cicatricosus)的雌雄二者成双成对地生活在一起,而且似乎彼此非常依恋;雄虫鼓励雌虫去滚动粪球,产卵其中;如果雌虫被移走,雄虫就变得非常焦躁不宁。若雄虫被移走,雌虫就会停止一切工作,而且如布律勒里(M.Brulerie) (209) 所相信的,它将留在同一地点不去,直到死去。

锹甲科雄虫的巨大上颚在大小和构造两方面都是极其易变的,在这方面,同许多鳃角组和隐翅虫科(Staphylinidae)雄虫的头角和胸角相类似。因而介于装备最好的类型和装备最差或退化的类型之间的一个完整系列得以形成。普通锹形虫的、可能还有其他许多物种的上颚虽是用做战斗的有效武器,但其上颚之大是否也能如此解释尚属疑问。我们已知道北美洲的大锹甲(Lucanus elaphus)是用上颚去抓握雌虫的。由于它们如此显眼并具有如此优美的分枝,再加上长度大,因而并不十分适于抱握雌虫;我脑子里交织着这样猜测,即它们可能附带有装饰的作用,正如上述各个不同物种的头角和胸角那样。智利南部的巨颚甲虫(Chiasognathus grantii)雄虫——属于同一科的一种美丽甲虫——具有异常发达的上颚(图24);它勇猛而好斗;当遇到威胁时,它就转过身来,张开巨颚,同时摩擦发出高叫。但其上颚不够有劲,挟住我手指还感不到真正苦痛。

图 24 巨颚甲虫(Chiasognathus grantii)缩小图

上图为雄虫;下图为雌虫。

意味着具有相当的知觉能力和强烈情欲的性选择对鳃角组甲虫比对任何其他科的甲虫似乎更加有效。有些物种的雄虫具有战斗的武器;有些物种成对生活,显示有相互的爱情;许多物种受到刺激时都有摩擦发音的能力;许多物种具有异常大的角,显然是作为装饰之用;有些物种具昼间活动的习性,它们的颜色都很华丽。最后,世界上最大的几种甲虫都属这一科,林纳和法布尔都把这一科分类在鞘翅目之首。 (210)

摩擦发音器

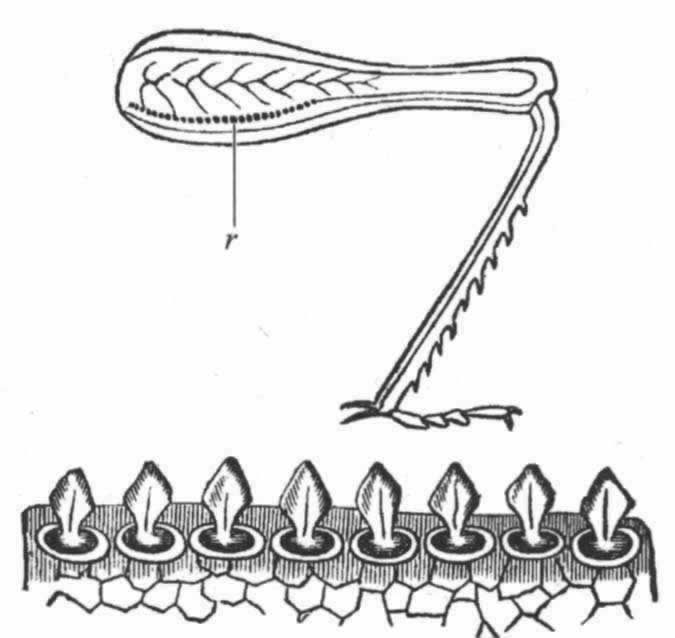

许多差别很大的科的甲虫都具有这类器官。这样发出的声音有时在几英尺、甚至几码外仍可听到, (211) 但是这种声音是无法同直翅目发出的声音相比的。这种音锉一般是由一个稍微升起的窄表面构成的,其上横亘着很细的平行肋状突起,有时如此之细,致成虹色,而且在显微镜下显出一种很漂亮的模样。在某些场合中,如歹粪金龟属(Typhoeus),其音锉整个周围表面布满了硬毛状或鳞片状微小突起,差不多成为平行线,由此逐渐过渡到音锉的肋状突起。这一过渡的完成是靠着那些微小突起汇集成一条直线,而且变得更突出和平滑。躯体的邻接部位上有一条硬脊作为音锉的刮具之用,但在某些场合中,为了这种用途,该刮具已经发生过特殊改变。它迅速地刮过音锉,或者反过来,音锉擦过刮具。

图 25 埋葬虫(兰多依斯提供)

r.两个音锉。左图是高度放大的音锉一部分。

这类器官所处的位置很不相同。埋葬虫(Necrophorus) (212) 有两片平行的音锉(图25,r),位于第五腹节背面,每片音锉 (213) 由126到140条细肋状突起构成。这些肋状突起同鞘翅的后缘互相刮拨,后者的一小部分伸出其一般轮廓之外。许多负泥虫科(Crioceridae)甲虫、四星锯角叶甲虫(Clythra 4-punctata,叶甲虫科Chrysomelidae的一种)以及拟步行虫科(Tenebrionidae)某些甲虫等 (214) 的音锉都位于腹部的背端,即臀板或前臀板之上,也是用鞘翅按上述同样方式刮拨。属于另一科的异角类(Heterocerus),其音锉位于第一腹节的两侧,而用腿节上的隆起线刮拨。 (215) 某些象虫科(Curculionidae)和步行虫科(Carabidae) (216) ,其发音部分的位置则完全颠倒,因其音锉位于鞘翅的下表面,接近翅尖或沿着翅的外缘那一部分,而腹节的边缘则用做刮具。赫氏龙虱(Pelobius Hermanni,龙虱科Dytiscidae或水甲虫的一种)有一条坚固的隆起线靠近鞘翅接合缝的边缘并与之平行,且诸肋状突起横过其上,这些肋状突起中央粗而两端逐渐变细,上端特别细;当在水中或空中把这种昆虫抓住时,它就用腹部的极度角质化边缘刮拨音锉,发出一种唧唧叫声。大量的长角甲虫(Longicornia)的这类器官位置则完全不同,其音锉位于中胸,而同前胸互相摩擦;兰多依斯在英雄天牛(Cerambyx heros)的音锉上数出238条很细的肋状突起。

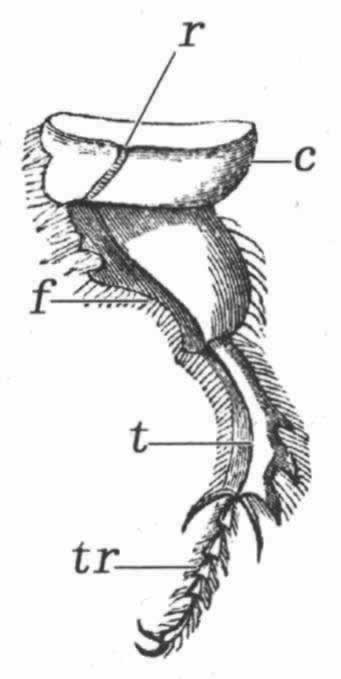

许多鳃角组昆虫都有摩擦发音能力,但发音器官的位置大不相同。有些物种摩擦发出的声调很高,以致当史密斯先生捉到一只砂蛂(Trox sabulosus)时,站在旁边的一位猎物看守人竟以为他逮住了一只老鼠;但我没有发现这种甲虫特有的发音器官。在推丸蜣螂(Geotrupes)和歹粪金龟(Typhoeus)中,有一条窄隆起线斜穿(图26,r)每只后足的基节(在G.stercorarius中,有84条肋状突起),由一个腹节特别突出的部分向它刮拨。近亲的镰刀形角金龟子(Copris lunaris)沿着其鞘翅边缘的接合缝有一条非常窄而细的音锉,靠近基部的外缘还有另一片短音锉;但据勒孔特(Leconte)说 (217) ,有些其他金龟子的音锉则位于腹部的背面。独角仙(Oryctes)的音锉位于前臀板;据这同一位昆虫学家说,有些其他独角仙类(Dynastini)的音锉则位于鞘翅的底面。最后,韦斯特林说,褐绢金龟(Omaloplia brunnea)的音锉位于前胸腹,而刮则位于后胸腹板,这样,发音部分所在的位置是躯体的下表面,而不是像长角甲虫那样在上表面。

图 26 粪蜣螂(Geotrupes stercorarius)后肢图(引用Landois)

r.音锉;c.基节;f.股节;t.胫节;tr.跗节。

我们由此看到鞘翅类不同科的摩擦发音器官位置的多种多样,实是惊人,但在其构造上却没有多大差别。在同一科中,有些物种具有这等器官,而另外一些物种就没有。这种差异是可以理解的,我们如果设想各种甲虫躯体的任何坚硬而粗糙的部分原先偶然相触,互相摩擦而发出模糊或嘶嘶的声音;而且由于这样发出的声音有点用处,那么其躯体的粗糙表面就会逐渐发展成为正规的摩擦发音器官。现在有些甲虫当行动时,不管有意或无意地还会发出一种模糊的声音,然而它们并没有任何适于这种用途的特殊器官。华莱士先生告诉我说,长臂金龟子(Euchirus longimanus,一种鳃角组甲虫,其雄虫的前肢奇长)“在移动时靠腹部伸缩发出一种低沉的嘶嘶声;如果把它捉住,它就会用后腿同鞘翅边缘互相摩擦而发出一种刺耳的声音”。这种嘶嘶声显然是由于一个窄音锉沿着每张鞘翅边缘的接合缝擦过而发出的;我用它的腿节的粗糙表面同其对应的鞘翅凸凹不平的边缘互相摩擦,同样也能发出那种刺耳的声响;然而我无法在这里找出任何特殊的音锉,这种昆虫如此之大,我很不可能把这种音锉忽略掉的。在考察了高脊步行虫(Cychrus)并读过韦斯特林关于这种甲虫的著述后,我感到尽管它有发音能力,但是否有任何真正的音锉,似乎很有疑问。

根据直翅目和同翅亚目来类推,我曾预期在鞘翅目昆虫中会发现不同性别有不同的摩擦发音器官;但详细检查过若干物种的兰多依斯并没见到过这种差异;韦斯特林和克罗契(G.R.Crotch)先生制作了许多标本送给我,他们也没有见过这种差异。由于这类器官的巨大变异性,即便有任何差异,如果是轻微的话,也是难以被察觉的。例如我检查的第一对埋葬虫(Necrophorus humator)和Pelobius,其雄虫的音锉要比雌虫的大得多;但后来检查的标本就不这样了。有三只粪蜣螂雄虫的音锉在我看来要比三只雌虫的音锉更厚,色更暗,也更隆起,因此,为了弄清楚不同性别的摩擦发音能力是否不同,我儿子F.达尔文先生搜集了57只活标本,用同样方法拿着,按照它们叫声的大小分成两堆。然后他检查了所有这些标本,发现这两堆雄虫和雌虫的比例很接近。史密斯先生保存了许多Monoynchus pseudacori(象虫科)的活标本,他认为其雌雄二者都会摩擦发音,而其发音程度显然是相等的。

尽管如此,在某些少数鞘翅目昆虫中,摩擦发音能力肯定还是一种性征。克罗契先生发现Heliopathes(拟步行虫科)的两个物种只有雄虫具有摩擦发音器官。我检查了驼背拟步行虫(H.gibbus)的五只雄虫,在最末腹节背面全有一个相当发达的音锉,其一部分分而为二;而在同样数目的雌虫中,甚至连一个音锉的痕迹也没有,最末这个腹节的膜是透明的,而且比雄虫的这种膜薄得多。一种拟步行虫(H.cribratostriatus)的雄者有一个同样的音锉,只是其一部分并不分而为二,而雌虫则完全缺少这种器官;此外雄虫在鞘翅尖端的边缘上,在鞘翅接合缝的每一边,有三四条短的纵向隆起线,其上横亘着极细的肋状突起,这等隆起线同腹部的音锉平行也相类似;这等隆起线究竟是作为独立的音锉之用还是作为腹部音锉的一个刮具,我还无法断定:雌虫一点也没有后述这种构造的痕迹。

还有,在鳃角类独角仙属(Oryctes)的三个物种中,我们看到一个近似的例子。钩角独角仙(O.gryphus)与尖鼻独角仙(O.nasicornis)雌虫的前臀板音锉上的肋状突起在连续性和清晰性上均不及雄虫;但主要的差异还在于这个体节的全部上表面,当把它放在适当光线中时,即可见到它上面覆盖着毛,而雄虫并没有这种毛,或仅以非常微细的绒毛为其象征。应该注意,在所有鞘翅目昆虫中,音锉的有效部分都是无毛的。塞内加尔独角仙(O.senegalensis)雌雄之间的差异更加强烈显著,当把这个特殊腹节弄干净作为透明物体观察时,就可以最清楚地看到这种差异。雌虫的这整个表面覆盖着分散的带刺小脊突;而雄虫的这些脊突在向腹端延伸的过程中逐渐会合,变得愈益规则,愈益没有毛刺;因而这个腹节的四分之三被极细的平行肋状突起所覆盖,是为雌虫所根本没有的。然而当把一个软化了的标本的腹部前后推动时,独角仙属所有这三个物种的雌虫都会发出一种轻微的嘎嘎声或唧唧声。

在拟步行虫属和独角仙属的场合中,雄虫的摩擦发音乃是为了召唤或刺激雌虫,几乎是无可疑问的了;但对多数甲虫来说,摩擦发出的叫声显然是用于雌雄的相互召唤。甲虫类在各种情绪下的摩擦发音,也同鸟类一样,除向配偶鸣唱外,还为了许多目的来使用它们的叫声。巨大的巨颚甲虫当愤怒和挑战时就要摩擦发出鸣叫,许多物种如果被捉住因而无法逃脱时,由于绝望或恐惧也会发出鸣叫;沃拉斯顿(Wollaston)和克罗契二位先生在加那利群岛用敲打空心树干的方法可以引起仙人掌象虫属(Acalles)的甲虫摩擦发出鸣叫,因而探知它们的所在。最后,金龟子(Ateuchus)雄虫摩擦发出鸣叫以鼓励雌虫工作,当把雌虫移走后,也因悲痛而摩擦发出鸣叫。 (218) 有些博物学家相信甲虫发出这种叫声是为了把它们的敌害吓走;但我不能想象一只四足兽或鸟既然能吞食一只大甲虫,怎么会被这么轻微的一种声音所吓倒。摩擦发音是用于性的召唤,这个信念得到了下述事实的支持,即方格斑纹窃蠢虫(Anobium tessellatum)以滴答声互相呼应而闻名,而且据我亲自的观察,它们也向一种人为的轻拍声呼应。道布尔戴先生也告诉过我,他不时见到一只雌虫发出滴答声, (219) 过一两小时后发现它同一只雄虫在交配,还有一次被凡只雄虫包围起来了。最后,许多种类的雌雄甲虫起初很可能是靠它们躯体上邻接的坚硬部分彼此摩擦而发出轻微的声音来相互寻找;当那些声音最响亮的雄虫或雌虫最能成功地寻得配偶时,它们躯体不同部位上的皱纹通过性选择就会逐渐发展成为真正的摩擦发音器官。

第十一章 昆虫类的第二性征(续) ——鳞翅目(蝶类和蛾类)

蝴蝶的求偶——斗争——滴答响声——雌雄共有的颜色,或者雄虫的颜色更鲜艳——实例——非由于生活条件的直接作用——适于保护的颜色——蛾类的颜色——美的夸耀——鳞翅目的知觉能力——变异性——雄虫和雌虫颜色差异的原因——拟态,雌蝴蝶比雄蝴蝶的颜色更鲜艳——幼虫的鲜明颜色——关于昆虫第二性征的提要和总结——鸟类同昆虫的比较

在这个大“目”中,使我们最感兴趣的是,同一物种雌雄二者在颜色上的差异以及同一属不同物种之间在颜色上的差异。本章的绝大部分都要用来讨论这个问题,但在这之前我要先对其他一两个问题略作陈述。常常可以见到若干雄虫群集在同一只雌虫周围,向它求爱。它们的求偶看来是一件延续很久的事,因为我屡屡注视一只或一只以上的雄虫环绕一只雌虫旋转,直到我看得累了的时候还没有结果。巴特勒(A.G.Butler)先生也告诉我说,他曾几次注视过一只雄虫花了整整一刻钟的时间去向一只雌虫求爱,但后者顽固地拒绝它,最后停息在地面上并合拢双翅,以逃避它的求爱。

蝴蝶虽是脆弱的动物,却都好斗,有一只被捉住的“大彩虹蝶” (220) (Emperor butterfly)就是因为同另一只雄蝶冲突而把两片翅尖搞裂了。科林伍德(Collingwood)先生提到婆罗洲蝴蝶经常发生斗争时说道,“它们以最大速度互相围着旋转,似乎激起了极大愤怒而凶猛异常”。

有一种蝶(Ageronia feronia)发出的一种声音就像齿轮在弹簧轮挡下通过时的响声一样,在几码外都能听到:我只是在里约热内卢见到两只这种蝴蝶在一条不规则的路线上互相追逐时才注意到这种声音的,因此这种声音可能是雌雄在求偶时发出的。 (221)

某些蛾类也发音,黾蛾(Thecophora fovea)的雄蛾就是一例。布坎南·怀特(F.Buchanan White) (222) 先生有两次听到 榉青实蛾(Hylophila prasinana)的雄蛾发出一种急促的刺耳声音,他相信,就像蝉属的发音那样,这声音是由具有肌肉的一片弹性膜产生的。他还引用了盖内的说法,即,毛蛾(Setina)显然是靠“位于胸部的两只鼓状大囊”之助,发出一种钟表那样的滴嗒声,而这类器官“在雄蛾身上远比在雌蛾身上发达得多”。因此,鳞翅目的发音器官同性机能似乎有某种关系。我所指的不是骷髅天蛾(Death's Head Sphinx)发出的那种人所熟知的声音,因为在这种蛾刚从茧羽化不久就可听到这种声音。

榉青实蛾(Hylophila prasinana)的雄蛾发出一种急促的刺耳声音,他相信,就像蝉属的发音那样,这声音是由具有肌肉的一片弹性膜产生的。他还引用了盖内的说法,即,毛蛾(Setina)显然是靠“位于胸部的两只鼓状大囊”之助,发出一种钟表那样的滴嗒声,而这类器官“在雄蛾身上远比在雌蛾身上发达得多”。因此,鳞翅目的发音器官同性机能似乎有某种关系。我所指的不是骷髅天蛾(Death's Head Sphinx)发出的那种人所熟知的声音,因为在这种蛾刚从茧羽化不久就可听到这种声音。

霍尔一向观察到天蛾有两个物种散发出麝香气味,这是雄蛾所特有的; (223) 在较高等的动物纲中,我们将会碰到许多只有雄者才散发香气的事例。