弁 言

·Preface to Series of Chinese Version·

这套丛书中收入的著作,是自文艺复兴时期现代科学诞生以来,经过足够长的历史检验的科学经典。为了区别于时下被广泛使用的“经典”一词,我们称之为“科学元典”。

我们这里所说的“经典”,不同于歌迷们所说的“经典”,也不同于表演艺术家们朗诵的“科学经典名篇”。受歌迷欢迎的流行歌曲属于“当代经典”,实际上是时尚的东西,其含义与我们所说的代表传统的经典恰恰相反。表演艺术家们朗诵的“科学经典名篇”多是表现科学家们的情感和生活态度的散文,甚至反映科学家生活的话剧台词,它们可能脍炙人口,是否属于人文领域里的经典姑且不论,但基本上没有科学内容。并非著名科学大师的一切言论或者是广为流传的作品都是科学经典。

这里所谓的科学元典,是指科学经典中最基本、最重要的著作,是在人类智识史和人类文明史上划时代的丰碑,是理性精神的载体,具有永恒的价值。

一

科学元典或者是一场深刻的科学革命的丰碑,或者是一个严密的科学体系的构架,或者是一个生机勃勃的科学领域的基石。它们既是昔日科学成就的创造性总结,又是未来科学探索的理性依托。

哥白尼的《天体运行论》是人类历史上最具革命性的震撼心灵的著作,它向统治西方思想千余年的地心说发出了挑战,动摇了“正统宗教”学说的天文学基础。伽利略《关于托勒密与哥白尼两大世界体系的对话》以确凿的证据进一步论证了哥白尼学说,更直接地动摇了教会所庇护的托勒密学说。哈维的《心血运动论》以对人类躯体和心灵的双重关怀,满怀真挚的宗教情感,阐述了血液循环理论,推翻了同样统治西方思想千余年、被“正统宗教”所庇护的盖伦学说。笛卡儿的《几何》不仅创立了为后来诞生的微积分提供了工具的解析几何,而且折射出影响万世的思想方法论。牛顿的《自然哲学之数学原理》标志着17世纪科学革命的顶点,为后来的工业革命奠定了科学基础。分别以惠更斯的《光论》与牛顿的《光学》为代表的波动说与微粒说之间展开了长达200余年的论战。拉瓦锡在《化学基础论》中详尽论述了氧化理论,推翻了统治化学百余年之久的燃素理论,这一智识壮举被公认为历史上最自觉的科学革命。道尔顿的《化学哲学新体系》奠定了物质结构理论的基础,开创了科学中的新时代,使19世纪的化学家们有计划地向未知领域前进。傅立叶的《热的解析理论》以其对热传导问题的精湛处理,突破了牛顿《原理》所规定的理论力学范围,开创了数学物理学的崭新领域。达尔文《物种起源》中的进化论思想不仅在生物学发展到分子水平的今天仍然是科学家们阐释的对象,而且100多年来几乎在科学、社会和人文的所有领域都在施展它有形和无形的影响。《基因论》揭示了孟德尔式遗传性状传递机理的物质基础,把生命科学推进到基因水平。爱因斯坦的《狭义与广义相对论浅说》和薛定谔的《关于波动力学的四次演讲》分别阐述了物质世界在高速和微观领域的运动规律,完全改变了自牛顿以来的世界观。魏格纳的《海陆的起源》提出了大陆漂移的猜想,为当代地球科学提供了新的发展基点。维纳的《控制论》揭示了控制系统的反馈过程,普里戈金的《从存在到演化》发现了系统可能从原来无序向新的有序态转化的机制,二者的思想在今天的影响已经远远超越了自然科学领域,影响到经济学、社会学、政治学等领域。

科学元典的永恒魅力令后人特别是后来的思想家为之倾倒。欧几里得的《几何原本》以手抄本形式流传了1800余年,又以印刷本用各种文字出了1000版以上。阿基米德写了大量的科学著作,达·芬奇把他当做偶像崇拜,热切搜求他的手稿。伽利略以他的继承人自居。莱布尼兹则说,了解他的人对后代杰出人物的成就就不会那么赞赏了。为捍卫《天体运行论》中的学说,布鲁诺被教会处以火刑。伽利略因为其《关于托勒密与哥白尼两大世界体系的对话》一书,遭教会的终身监禁,备受折磨。伽利略说吉尔伯特的《论磁》一书伟大得令人嫉妒。拉普拉斯说,牛顿的《自然哲学之数学原理》揭示了宇宙的最伟大定律,它将永远成为深邃智慧的纪念碑。拉瓦锡在他的《化学基础论》出版后5年被法国革命法庭处死,传说拉格朗日悲愤地说,砍掉这颗头颅只要一瞬间,再长出这样的头颅一百年也不够。《化学哲学新体系》的作者道尔顿应邀访法,当他走进法国科学院会议厅时,院长和全体院士起立致敬,得到拿破仑未曾享有的殊荣。傅立叶在《热的解析理论》中阐述的强有力的数学工具深深影响了整个现代物理学,推动数学分析的发展达一个多世纪,麦克斯韦称赞该书是“一首美妙的诗”。当人们咒骂《物种起源》是“魔鬼的经典”、“禽兽的哲学”的时候,赫胥黎甘做“达尔文的斗犬”,挺身捍卫进化论,撰写了《进化论与伦理学》和《人类在自然界的位置》,阐发达尔文的学说。经过严复的译述,赫胥黎的著作成为维新领袖、辛亥精英、五四斗士改造中国的思想武器。爱因斯坦说法拉第在《电学实验研究》中论证的磁场和电场的思想是自牛顿以来物理学基础所经历的最深刻变化。

在科学元典里,有讲述不完的传奇故事,有颠覆思想的心智波涛,有激动人心的理性思考,有万世不竭的精神甘泉。

二

按照科学计量学先驱普赖斯等人的研究,现代科学文献在多数时间里呈指数增长趋势。现代科学界,相当多的科学文献发表之后,并没有任何人引用。就是一时被引用过的科学文献,很多没过多久就被新的文献所淹没了。科学注重的是创造出新的实在知识。从这个意义上说,科学是向前看的。但是,我们也可以看到,这么多文献被淹没,也表明划时代的科学文献数量是很少的。大多数科学元典不被现代科学文献所引用,那是因为其中的知识早已成为科学中无须证明的常识了。即使这样,科学经典也会因为其中思想的恒久意义,而像人文领域里的经典一样,具有永恒的阅读价值。于是,科学经典就被一编再编、一印再印。

早期诺贝尔奖得主奥斯特瓦尔德编的物理学和化学经典丛书《精密自然科学经典》从1889年开始出版,后来以《奥斯特瓦尔德经典著作》为名一直在编辑出版,有资料说目前已经出版了250余卷。祖德霍夫编辑的《医学经典》丛书从1910年就开始陆续出版了。也是这一年,蒸馏器俱乐部编辑出版了20卷《蒸馏器俱乐部再版本》丛书,丛书中全是化学经典,这个版本甚至被化学家在20世纪的科学刊物上发表的论文所引用。一般把1789年拉瓦锡的化学革命当做现代化学诞生的标志,把1914年爆发的第一次世界大战称为化学家之战。奈特把反映这个时期化学的重大进展的文章编成一卷,把这个时期的其他9部总结性化学著作各编为一卷,辑为10卷《1789—1914年的化学发展》丛书,于1998年出版。像这样的某一科学领域的经典丛书还有很多很多。

科学领域里的经典,与人文领域里的经典一样,是经得起反复咀嚼的。两个领域里的经典一起,就可以勾勒出人类智识的发展轨迹。正因为如此,在发达国家出版的很多经典丛书中,就包含了这两个领域的重要著作。1924年起,沃尔科特开始主编一套包括人文与科学两个领域的原始文献丛书。这个计划先后得到了美国哲学协会、美国科学促进会、科学史学会、美国人类学协会、美国数学协会、美国数学学会以及美国天文学学会的支持。1925年,这套丛书中的《天文学原始文献》和《数学原始文献》出版,这两本书出版后的25年内市场情况一直很好。1950年,他把这套丛书中的科学经典部分发展成为《科学史原始文献》丛书出版。其中有《希腊科学原始文献》、《中世纪科学原始文献》和《20世纪(1900—1950年)科学原始文献》,文艺复兴至19世纪则按科学学科(天文学、数学、物理学、地质学、动物生物学以及化学诸卷)编辑出版。约翰逊、米利肯和威瑟斯庞三人主编的《大师杰作丛书》中,包括了小尼德勒编的3卷《科学大师杰作》,后者于1947年初版,后来多次重印。

在综合性的经典丛书中,影响最为广泛的当推哈钦斯和艾德勒1943年开始主持编译的《西方世界伟大著作丛书》。这套书耗资200万美元,于1952年完成。丛书根据独创性、文献价值、历史地位和现存意义等标准,选择出74位西方历史文化巨人的443部作品,加上丛书导言和综合索引,辑为54卷,篇幅2500万单词,共32000页。丛书中收入不少科学著作。购买丛书的不仅有“大款”和学者,而且还有屠夫、面包师和烛台匠。迄1965年,丛书已重印30次左右,此后还多次重印,任何国家稍微像样的大学图书馆都将其列入必藏图书之列。这套丛书是20世纪上半叶在美国大学兴起而后扩展到全社会的经典著作研读运动的产物。这个时期,美国一些大学的寓所、校园和酒吧里都能听到学生讨论古典佳作的声音。有的大学要求学生必须深研100多部名著,甚至在教学中不得使用最新的实验设备而是借助历史上的科学大师所使用的方法和仪器复制品去再现划时代的著名实验。至20世纪40年代末,美国举办古典名著学习班的城市达300个,学员约50000余众。

相比之下,国人眼中的经典,往往多指人文而少有科学。一部公元前300年左右古希腊人写就的《几何原本》,从1592年到1605年的13年间先后3次汉译而未果,经17世纪初和19世纪50年代的两次努力才分别译刊出全书来。近几百年来移译的西学典籍中,成系统者甚多,但皆系人文领域。汉译科学著作,多为应景之需,所见典籍寥若晨星。借20世纪70年代末举国欢庆“科学春天”到来之良机,有好尚者发出组译出版《自然科学世界名著丛书》的呼声,但最终结果却是好尚者抱憾而终。20世纪90年代初出版的《科学名著文库》,虽使科学元典的汉译初见系统,但以10卷之小的容量投放于偌大的中国读书界,与具有悠久文化传统的泱泱大国实不相称。

我们不得不问:一个民族只重视人文经典而忽视科学经典,何以自立于当代世界民族之林呢?

三

科学元典是科学进一步发展的灯塔和坐标。它们标识的重大突破,往往导致的是常规科学的快速发展。在常规科学时期,人们发现的多数现象和提出的多数理论,都要用科学元典中的思想来解释。而在常规科学中发现的旧范型中看似不能得到解释的现象,其重要性往往也要通过与科学元典中的思想的比较显示出来。

在常规科学时期,不仅有专注于狭窄领域常规研究的科学家,也有一些从事着常规研究但又关注着科学基础、科学思想以及科学划时代变化的科学家。随着科学发展中发现的新现象,这些科学家的头脑里自然而然地就会浮现历史上相应的划时代成就。他们会对科学元典中的相应思想,重新加以诠释,以期从中得出对新现象的说明,并有可能产生新的理念。百余年来,达尔文在《物种起源》中提出的思想,被不同的人解读出不同的信息。古脊椎动物学、古人类学、进化生物学、遗传学、动物行为学、社会生物学等领域的几乎所有重大发现,都要拿出来与《物种起源》中的思想进行比较和说明。玻尔在揭示氢光谱的结构时,提出的原子结构就类似于哥白尼等人的太阳系模型。现代量子力学揭示的微观物质的波粒二象性,就是对光的波粒二象性的拓展,而爱因斯坦揭示的光的波粒二象性就是在光的波动说和粒子说的基础上,针对光电效应,提出的全新理论。而正是与光的波动说和粒子说二者的困难的比较,我们才可以看出光的波粒二象性说的意义。可以说,科学元典是时读时新的。

除了具体的科学思想之外,科学元典还以其方法学上的创造性而彪炳史册。这些方法学思想,永远值得后人学习和研究。当代研究人的创造性的诸多前沿领域,如认知心理学、科学哲学、人工智能、认知科学等等,都涉及了对科学大师的研究方法的研究。一些科学史学家以科学元典为基点,把触角延伸到科学家的信件、实验室记录、所属机构的档案等原始材料中去,揭示出许多新的历史现象。近二十多年兴起的机器发现,首先就是对科学史学家提供的材料,编制程序,在机器中重新作出历史上的伟大发现。借助于人工智能手段,人们已经在机器上重新发现了波义耳定律、开普勒行星运动第三定律,提出了燃素理论。萨伽德甚至用机器研究科学理论的竞争与接收,系统研究了拉瓦锡氧化理论、达尔文进化学说、魏格纳大陆漂移说、哥白尼日心说、牛顿力学、爱因斯坦相对论、量子论以及心理学中的行为主义和认知主义形成的革命过程和接收过程。

除了这些对于科学元典标识的重大科学成就中的创造力的研究之外,人们还曾经大规模地把这些成就的创造过程运用于基础教育之中。美国兴起的发现法教学,就是几十年前在这方面的尝试。近二十多年来,兴起了基础教育改革的全球浪潮,其目标就是提高学生的科学素养,改变片面灌输科学知识的状况。其中的一个重要举措,就是在教学中加强科学探究过程的理解和训练。因为,单就科学本身而言,它不仅外化为工艺、流程、技术及其产物等器物形态、直接表现为概念、定律和理论等知识形态,更深蕴于其特有的思想、观念和方法等精神形态之中。没有人怀疑,我们通过阅读今天的教科书就可以方便地学到科学元典著作中的科学知识,而且由于科学的进步,我们从现代教科书上所学的知识甚至比经典著作中的更完善。但是,教科书所提供的只是结晶状态的凝固知识,而科学本是历史的、创造的、流动的,在这历史、创造和流动过程之中,一些东西蒸发了,另一些东西积淀了,只有科学思想、科学观念和科学方法保持着永恒的活力。

然而,遗憾的是,我们的基础教育课本和不少科普读物中讲的许多科学史故事都是误讹相传的东西。比如,把血液循环的发现归于哈维,指责道尔顿提出二元化合物的元素原子数最简比是当时的错误,讲伽利略在比萨斜塔上做过落体实验,宣称牛顿提出了牛顿定律的诸数学表达式,等等。好像科学史就像网络上传播的八卦那样简单和耸人听闻。为避免这样的误讹,我们不妨读一读科学元典,看看历史上的伟人当时到底是如何思考的。

现在,我们的大学正处在席卷全球的通识教育浪潮之中。就我的理解,通识教育固然要对理工农医专业的学生开设一些人文社会科学的导论性课程,要对人文社会科学专业的学生开设一些理工农医的导论性课程,但是,我们也可以考虑适当跳出专与博、文与理的关系的思考路数,对所有专业的学生开设一些真正通而识之的综合性课程,或者倡导这样的阅读活动、讨论活动、交流活动甚至跨学科的研究活动,发掘文化遗产、分享古典智慧、继承高雅传统,把经典与前沿、传统与现代、创造与继承、现实与永恒等事关全民素质、民族命运和世界使命的问题联合起来进行思索。

我们面对不朽的理性群碑,也就是面对永恒的科学灵魂。在这些灵魂面前,我们不是要顶礼膜拜,而是要认真研习解读,读出历史的价值,读出时代的精神,把握科学的灵魂。我们要不断吸取深蕴其中的科学精神、科学思想和科学方法,并使之成为推动我们前进的伟大精神力量。

需要说明的是,编辑科学元典丛书的计划,曾经得益于彭小华先生及李兵先生的支持。20世纪90年代初,在科学史学界一些前辈学者和同辈朋友的帮助下,我主编了《科学名著文库》,一共十种,由武汉出版社出版。十多年过去了,我更加意识到编辑和出版科学元典丛书的意义。现在,在北京大学出版社的支持下,我们得到原《科学名著文库》以及其他汉译科学元典译者的帮助和配合,编辑出《科学素养文库·科学元典丛书(第一辑)》,奉献给读者。这套丛书的前期组织工作,还得到了中国科学技术协会科普专项资助。当然,科学经典很多。我们不可能把所有科学经典毫无遗漏地都收进这套丛书中来。我们期待着,继第一辑之后,这套丛书还会有第二辑、第三辑……的出版。当然,这需要有更多的优秀译者加入我们的行列。

任定成

2005年8月6日

北京大学承泽园迪吉轩

补 记

《科学素养文库·科学元典丛书(第一辑)》陆续出版后,得到了读者的普遍好评,这使我们有信心继续进行第二辑的遴选工作。由于各方面的困难,新的遴选工作曾一度进展缓慢。经过不懈努力,现在第二辑书目已被确定下来。相信第二辑的出版,同样会受到读者的欢迎。

周雁翎

2008年6月6日

北京大学

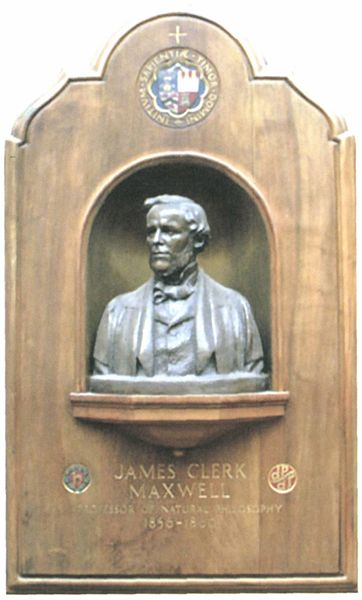

位于阿伯丁大学的麦克斯韦(James Clerk Maxwell, 1831—1879)的半身像

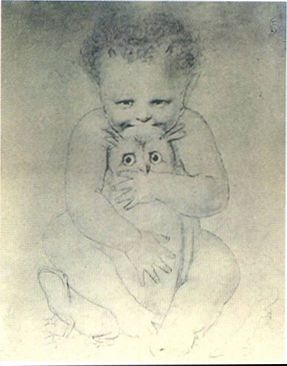

麦克斯韦的母亲和幼年的麦克斯韦

麦克斯韦的父亲约翰·克拉克·麦克斯韦

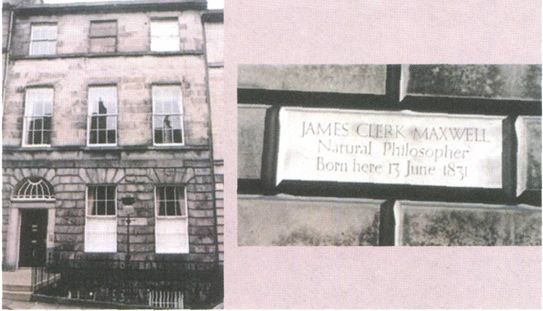

麦克斯韦的出生处——苏格兰的爱丁堡印度街14号

麦克斯韦故居内景。此故居现在是麦克斯韦基金会和世界数学科学研究中心(ICMS)所在地。

麦克斯韦的表姐杰迈玛

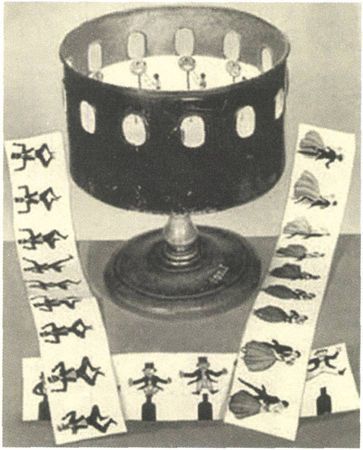

表姐和小麦克斯韦合作的玩具“魔盒”

麦克斯韦的表姐在1841年左右画的《孩子(麦克斯韦)和他的父亲(约翰·克拉克·麦克斯韦)同狗托比在一起》。

麦克斯韦的表姐画的小麦克斯韦乘坐木盆从家庭教师处逃脱的水彩画。

麦克斯韦家的格伦莱尔庄园。麦克斯韦最重要的科学著作就是在这里写成的。

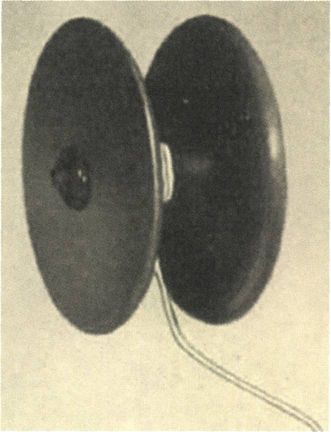

小麦克斯韦自己做的玩具。麦克斯韦在中学时代喜欢玩陀螺,还教他的许多朋友玩过。这种爱好终其一生。陀螺的原理后来还被他应用到科学上去了。

小麦克斯韦跟着骑马的父亲在庄园里。

小麦克斯韦在庄园里听小提琴演奏。

1841年麦克斯韦进入爱丁堡公学学习。

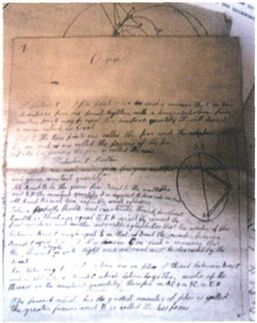

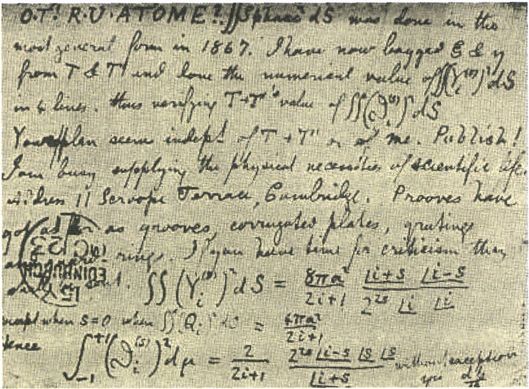

“卵形线”论文的手稿。年仅14岁的麦克斯韦在爱丁堡皇家学会会刊上发表了一篇关于绘制“卵形线”问题的论文。据说这个问题,当时只有大数学家笛卡儿(Rene Descartes, 1596—1650)曾经研究过。麦克斯韦的方法同笛卡儿的方法不但不雷同,而且还要简便些。

麦克斯韦16岁就进入爱丁堡大学学习数学和物理。

麦克斯韦在爱丁堡大学的好友坎贝尔(Lewis Campbell, 1830—1908)。他和加内特(William Garnett)合著了麦克斯韦传记——《麦克斯韦的一生》。

麦克斯韦写给泰特的明信片

麦克斯韦在爱丁堡大学的好友泰特(Peter Guthrie Tait, 1831—1901)。他后来是爱丁堡大学自然哲学教授,与开尔文爵士(Lord Kelvin, 1824—1907)合作撰写了著名的《论自然哲学》。

剑桥时期的麦克斯韦。1850年,麦克斯韦转入剑桥大学彼得豪斯学院,一学期后转入三一学院。

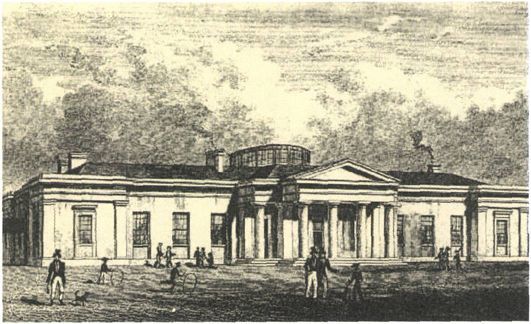

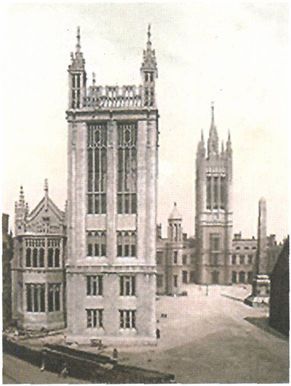

阿伯丁大学马里沙尔学院。1856年麦克斯韦开始在该学院任自然哲学教授。

霍普金斯(William Hopkins, 1793—1866 ),麦克斯韦在剑桥大学时的导师。

麦克斯韦在伦敦国王学院。1860年麦克斯韦开始在该学院任自然哲学和天文学教授。

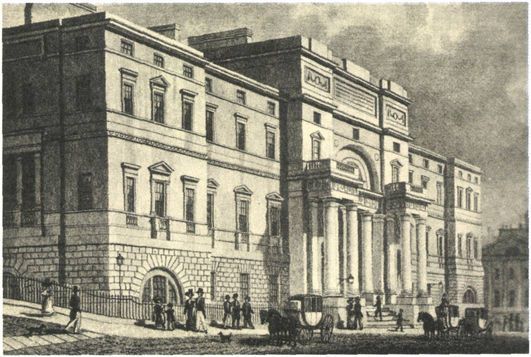

卡文迪什实验室的旧楼外观。1874年,麦克斯韦担任实验室的第一任主任。卡文迪什(Henry Cavendish, 1731—1810)是一位性情怪僻的英国著名物理学家和化学家。麦克斯韦最后几年的主要工作就是整理卡文迪什留下的大量资料。这些资料大多涉及数学和电学,其中不少很有价值的东西埋没了几乎半个世纪。

婴儿时期的麦克斯韦

少儿时期的麦克斯韦

麦克斯韦和他的夫人,1875年左右摄于苏格兰。麦克斯韦于1858年结婚,夫人为阿伯丁大学马里沙尔学院院长的女儿凯瑟琳。

壮年时期的麦克斯韦

晚年时期的麦克斯韦

1879年麦克斯韦因肠癌逝世。他被安葬在家乡的一座老教堂内。图为教堂庭院里麦克斯韦墓一角。

伦敦国王学院滑铁卢校区内的“麦克斯韦”大楼

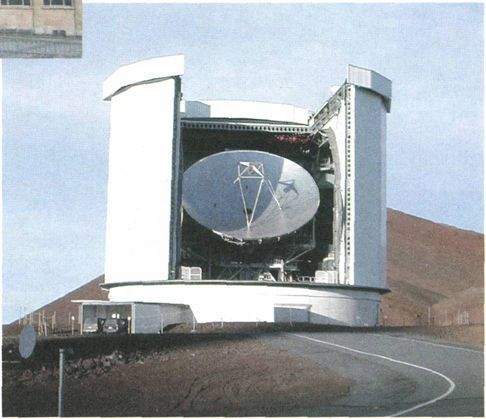

美国夏威夷莫纳克亚山上以“麦克斯韦”命名的望远镜

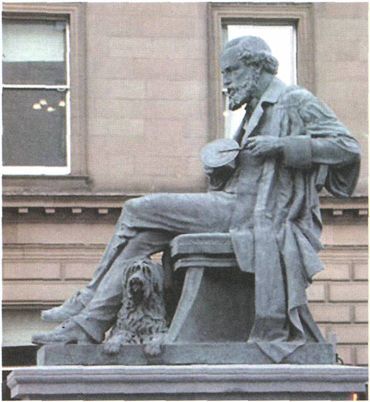

爱丁堡皇家学会建立的麦克斯韦雕像

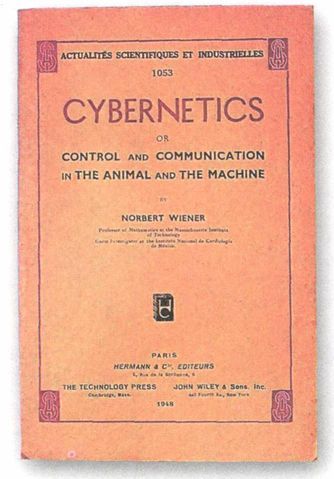

1948年出版的控制论。1947年,维纳(Nobert Wiener, 1894—1964)用“cybernetics”这个词来命名自己创立的这门新兴的边缘科学有两个用意:一方面想借此纪念麦克斯韦1868年发表《论调速器》一文,因为“governor”(调速器)一词是从希腊文“掌舵人”一词讹传而来的;另一方面船舶上的操舵机的确是早期反馈机构的一种通用的形式。