《进化论与伦理学》导读二

宋启林

(广东金融学院 教授)

· Chinese Version Introduction ·

在经历了中日甲午战败的巨大创痛之后,《天演论》所传输的“物竟天择,适者生存”的原则对中国读者的冲激作用,是不言而喻的,许多读者阅读该书时不知不觉地产生共鸣,顺其思路思考民族和国家的前途,或投身维新热潮,或走上革命之路,一场波澜壮阔的变法维新运动终于在这里找到了自己的有力理论依据。《天演论》提出的思想成为维新领袖、辛亥精英、五四斗士改造中国的武器。康有为、梁启超、孙中山、鲁迅、胡适、毛泽东等人都曾深受其思想的熏陶。

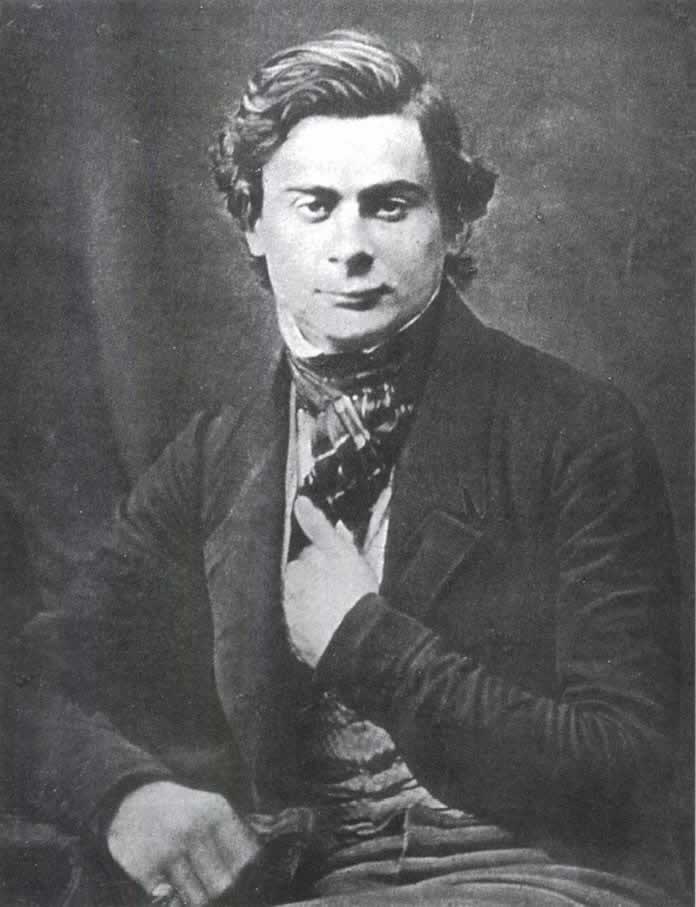

托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley, 1825—1895)

年青时的赫胥黎。

托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley),1825年5月4日出生于英国米德塞克斯郡的伊林小镇。他虽然只受过2年的学校教育(8—10岁),但凭借其天资聪明、顽强自学和勤奋研究,以及“响尾蛇号”的那段远航经历给他带来的“好运”,使他很早就跻身于一流科学家之列。他担任过英国皇家学会主席(1883—1885)等众多学术职务,获得过皇家勋章(1852年)、渥拉斯顿奖章(1876年)、科普利奖章(1888年)、林奈奖章(1890年)和达尔文奖章(1894年),被国内外众多科学组织授予多种荣誉称号。1900年,英国皇家学会人类学会还设立了赫胥黎奖章,以表彰他在人类学上的贡献。他是达尔文生物进化论的坚定捍卫者,自称为“达尔文的斗犬”;他在1860年6月30日与牛津主教威尔伯福斯(Samuel Wilberforce, 1805—1873,又被称为油嘴“山姆”)展开了一场著名论战,为进化论的公共接受立下了汗马功劳,也使他名扬天下。1895年6月29日,集科学家、教育家和思想家于一身的赫胥黎因病去世,享年70周岁。在他去世时,有100多家国内外杂志发布了讣告,他的遗体安放在伦敦北的圣马里波恩公墓。

赫胥黎一生笔耕不辍,著述颇丰。在他去世前两年,他将自己的论文和演讲作品加以编辑,以《赫胥黎论文集》的形式出版。该论文集包括9卷:(1)《方法与结果》;(2)《达尔文主义》;(3)《科学与教育》;(4)《科学与希伯来传统》;(5)《科学与基督教传统》;(6)《休谟》;(7)《人类在自然界中的位置》;(8)《生物学和地质学论文集》;(9)《进化论与伦理学》。其中,最有影响的是《人类在自然界中的位置》和《进化论与伦理学及其他论文》。

《进化论与伦理学及其他论文》最初源于他在英国牛津大学罗马尼斯讲座上的一次演讲。罗马尼斯讲座是1892年由罗马尼斯(George John Romanes, 1848—1894)在牛津大学设立的,属于年度讲座,每年举办一次,至今从未间断。第一位演讲人是当时的英国首相格莱斯顿(William Ewart Gladstone, 1809—1898),题目是“中世纪的大学”(Mediaeval Universities);2009年的演讲人是现任首相布朗(Gordon Brown, 1951— ),题目是“科学和经济的未来”(Science and our Economic Future)。赫胥黎是这个讲座的第二位演讲者,演讲的题目是“进化论与伦理学”,演讲时间是1893年5月18日,演讲地点是牛津大学的谢尔德兰剧院(Sheldonian Theatre)。

在作演讲之前,赫胥黎曾分别给罗马尼斯、科利尔(John Collier, 1850—1934)和廷德尔(John Tyndall, 1820—1893)写信,谈他对日后演讲的感想。在给罗马尼斯的信中(1893年4月28日),他坦承他的演讲内容既不符合正统观念、也与斯宾塞(Herbert Spencer, 1820—1903)的观点相左,担心有人误解他借演讲进行攻击;但也表示,在不受约束的情况下,他会清楚明晰地阐述他的观点。在给科利尔的信中(1893年5月9日),他写道:“我会在牛津大学讨论伦理问题,把我要说的话全说出来,不给任何人挑剔的机会;这次演讲肯定是我职业生涯中最富刺激性的事件。”在给廷德尔的信中(1893年5月15日),他写道:“当我在三十年前打败大人物‘山姆’的时候,谁会想到,在三十年后,我会在格莱斯顿之后受到邀请到牛津大学发表‘进化论与伦理学’的演讲呢?” (1) 可以想见,赫胥黎当时的心情是自豪又自信,但多少有点担心。

事实说明,赫胥黎的担心有点多余,他的演讲获得了极大的成功。《牛津杂志》(Oxford Magazine )当时(1893年5月)以“罗马尼斯讲座”为题发表了一篇评论性报道。“很难料到有那么多的听众聚集一堂,听取赫胥黎教授作进化论与伦理学的演讲;那种场面,就像大家聚集起来去听现任首相的高谈阔论。”演讲大厅坐满了人,许多人只能站在大厅的后面。他的演讲文采斐然、充满激情、清晰明了、雅俗共赏,感人至深、令人钦佩。“说实在的,这次讲座只有一个缺陷:太多太多的听众,因为运气不好,不能直接站到教授的面前,有时几乎听不清楚。” (2)

演讲结束后,“进化论与伦理学”以小册子的形式发行,在不到一个月的时间里,3000册就销售一空,也引来了一些评论。如斯蒂芬(Leslie Stephen, 1832—1904)、米瓦特(St. George Mivart, 1827—1900)、塞斯(Andrew Seth, 1856—1931)等都撰文进行评论 (3) 。为了对有关的批评进行回应,同时弥补罗马尼斯讲座演讲中进化论知识的不足,赫胥黎于1894年写了一篇“导论”,作为“进化论与伦理学”的导言。后来,赫胥黎在编辑《论文集》第9卷时,收录了其他一些文章,题名《进化论与伦理学及其他论文》,1894年由英国麦克米伦公司(Macmillan and Company)首版。

《进化论与伦理学及其他论文》共包括五个部分:(1)进化论与伦理学:导言(1894);(2)进化论与伦理学(1893);(3)科学与道德(1886);(4)资本——劳动之母(1890);(5)社会疾病与糟糕疗方(1891)。其中,“人类社会中的生存斗争”一文,本是赫胥黎1888年写的一篇文章,在编辑第9卷论文集时,他将这篇文章作为第五部分(“社会疾病与糟糕疗方”)的导言。考虑到该文实际上是“进化论与伦理学”演讲内容的“前奏”,故单独作为一个部分,于是本译稿就变成了六个部分。为了便于读者阅读,下面对六个部分作一点简要说明。

第一、二部分是《进化论与伦理学及其他论文》的主体内容。在这里,赫胥黎主要阐述了三个方面的思想。(1)宇宙间的一切事物都是宇宙过程的产物,处于不断的进化之中。人类社会及其伦理道德也不例外。(2)宇宙过程与伦理过程是性质完全不同的两种类型,二者处处分庭抗礼:宇宙过程“鼓励”生存斗争,“意”在“使最适者生存”;伦理过程抑制生存斗争,意在“使尽可能多的人适宜生存”。(3)人类文明和社会进步是通过伦理本性不断战胜宇宙本性、伦理过程取代宇宙过程来实现的。在这里,赫胥黎实际上将达尔文的生物进化论发展为一般进化论,但他坚决反对将进化论的一般原理照搬到人类社会。赫胥黎呼吁人类要不断培育和发展伦理本性,逐步摆脱宇宙本性的影响;其核心主张是,人类要获得健康发展,就必须在从宇宙本性那里继承下来的自行其是和和人类社会进化过程中形成的自我克制之间保持一种“中道”。所以,他既反对弃绝人的天性的僧侣主义,也反对斯宾塞倡导的“任天而治”的社会达尔文主义。

第三部分是赫胥黎对利利(William Samuel Lilly, 1840—1919)1886年10月在《双周评论》上发表的《唯物主义与道德》一文的回应。利利是赫胥黎同时代的随笔作家,天主教的捍卫者,以撰写宗教、政治和社会问题的文章而广为人知。在《唯物主义与道德》这篇文章中,利利将克利福德(William Kingdon Clifford, 1845—1879)、斯宾塞和赫胥黎列为英国唯物主义的典型代表,并向他们抛出了“三大命题”。他认为唯物主义毁灭了“人类生活的所有最重要的部分”,自然科学无法引领人们过一种高尚生活。“如果有人告诉我,自私自利,不论怎样得到升华,会产生自我牺牲那样的果实;如果有人告诉我,能从自然史学、生理学、化学中推演出道德力量的诸因素,那是对我理解力的一种侮辱。”在他看来,“道德只能在人的精神本性中才能生根开花。”但是,“如果你把它从这块原先用生命之水浇灌、用天国露珠滋润的乐土上,移植到唯物主义的沙地,它就一定会枯萎和死亡。” (4) 。对利利的一系列指责,赫胥黎都作了回应。他指出,利利抛出的三个命题没有一个是正确的。对于利利冠之于他的唯物主义那顶头衔,他并不买账,他自称自己是一个“不可知论者”(“不可知论”这个术语就是赫胥黎发明的)。他认为,道德的基础既不在于唯物主义,也不在于唯心主义和各种宗教,而是在于诚实:“道德的基础在于坚决不说谎,不假装相信没有证据的东西,也不转述那些对不可知的事物提出的莫名其妙的命题。”

第四部分是赫胥黎论述资本与劳动关系的文章,其中涉及与乔治(Henry George, 1839—1897)的争论。乔治是美国经济学家,40岁时出版了《进步与贫穷》(Progress and Poverty ),于是名声大噪。孙中山先生曾对这本书作过评价:乔治“曾著一书,名为《进步与贫穷》,其意以为世界愈文明,人类愈贫困,……。其说风行一时,为各国学者所赞同”。 (5) 在翻译这部分的周立博士看来,赫胥黎与乔治的分歧主要在以下几个方面。(1)资本与劳动孰先孰后。乔治认为劳动先于资本,赫胥黎则认为资本先于劳动。(2)二者的资本概念不同。乔治笔下的“资本”是狭义的经济学概念,而赫胥黎笔下的“资本”则是广义的哲学概念。赫胥黎的资本概念,至少包括了亨利概念中的劳动能力、物质资本和土地,涵盖了生产过程使用的劳动力之外的所有生产要素。(3)劳动价值论与要素价值论的差异。乔治竭力要证明的是“工资并非出自于资本,而实际上出自于付出劳动所创造的产品”,属于劳动价值论。而赫胥黎坚持“资本和劳动必然是紧密联系的,资本从来不是劳动单独创造的,资本不依赖于人类劳动而存在,资本是劳动的必要前提,资本提供了劳动的原材料。”劳动必须和“资本”捆绑在一起,才能创造财富,由于其广义资本概念,几乎涵盖了所有的物质投入,因而其主张的实质,是要素价值论。可能赫胥黎也自知自己与经济学家所论述的概念体系存在差异,所以在“资本——劳动之母”这个主标题下,又加了一个副标题:从哲学视角探讨经济问题。

第五部分,如前所述,实际上是赫胥黎在罗马尼斯讲座上的演讲内容的“前奏”。在主旨上,这篇论文与他的演讲是完全一致的:人无时不在生存斗争之中,但人只有最大限度地抑制生存斗争,人才能过人的生活。由于他在这篇文章中阐述了生存斗争的残酷性,使克鲁泡特金(Kropotkin, 1842—1921)大为不满,于是发表文章,指名道姓地对赫胥黎予以批驳。比较二者的观点,相同点和分歧点一样明显。二者都认同达尔文生物进化论的一般观点,但从中演绎的结论是完全相反的:赫氏认为生存斗争是生物界的真实写照,克氏则认为互助才是生物界的普遍特征;赫氏认为生存斗争是进化的引擎;而克氏则认为互助才是进化的主调;赫氏认为,人类要过上幸福生活,就必须采取人为措施来反抗人类社会中的生存斗争,而克氏则认为,只需将互助这一“道德观念的真正基础”推而广之,人类就能走上光明大道。从二者争论的理路来看,他们的争论类似于我国古代思想史上的孟荀之争。荀子主张人性是恶的,恶之源在于“争”;要实现大治,就需用“礼”进行人为干预;孟子认为人性是善的,只需将“不忍人之心”扩而充之,就能达到理想社会。在这个意义上,我们可以说,赫胥黎可谓英国的荀子,克鲁泡特金可谓俄国的孟子。

在最后一部分,赫胥黎对布斯(William Booth, 1829—1912)创立和领导的救世军进行了抨击。救世军(The Salvation Army)是布斯于1865年开始创立并于1878年正式定名的一个具有宗教性质和准军事性质的慈善组织。“救世军”这一名称就一目了然地反映了这个组织的特点:“救世”和“军队”;前者反映了他的宗教和慈善性质,后者反映了他的军队特色。救世军的总部设在英国伦敦,在世界各地设有分部,到21世纪的今天仍是如此。布斯是救世军的第一任总司令。这个组织的成员既是上帝的“使者”,又是下层民众的“救星”。但是,赫胥黎根据他掌握的材料,给《泰晤士报》写了12封信,揭露布斯时代的救世军是“一个超级骗子” (6) 。他主要从组织性质和财产管理两个方面对当时的救世军予以抨击。在他看来,布斯领导的救世军实质上就是“家天下”,实施的是一种独裁的专制统治,要求“军官和士兵”绝对地毫无怨言地服从布斯的领导,组织内部充斥着典型的宗教狂热。然而在他看来,无条件地服从权威最容易败坏人的良知和心智。另一方面,布斯家族对组织成员进行体制性的超经济剥削,并将救世军军人的贡献和社会捐助用于谋取个人私利,过着即便不算奢华但也较为舒适的生活,而下级军官和普通士兵却常常食不果腹。关于赫胥黎对布斯救世军的抨击的效果,吕叔湘先生在《赫胥黎与救世军》一文的结尾写道:“但愿这位生物学家的‘思出其位’不是徒劳。” (7)

赫胥黎的《进化论与伦理学及其他论文》的概貌大致如此。可以说,这本论文集既是科学的,又是人文的;既是学术的,又是文学的;既是深邃的,又是通俗的;既是严肃的,又是诙谐的;既是情深义重的,又是咄咄逼人的;既是有中心的,又是极为发散的。因而,在赫胥黎的9卷《论文集》中,这本论文集影响最大,印量也是最大的。关于这本论文集的影响,帕拉迪斯(James Paradis)在《维多利亚语境和社会生物学语境下的“进化论与伦理学”》一书中,附了一篇他写的“进化论与伦理学的历史”的文章,从出版发行和学术评论两个方面对“进化论与伦理学”的历史影响做了梳理和评论 (8) 。

赫胥黎及其《进化论与伦理学及其他论文》的主要思想初次被国人所知,是拜我国近代思想家和教育家严复(1854—1921)所赐。自1896年始,严复采取既译且著的方式翻译了赫胥黎的这本论文集的前两部分,取名《天演论》,并于1898年(光绪二十四年)出版。由于《天演论》所阐发的“物竞天择、适者生存”以及“自强保种”的思想,震撼了当时面临“亡国灭种”危险的中国知识人,在传统的士大夫和新型的知识分子中广为流传,在思想界掀起了一股“天演热”,其影响大大超过了“进化论与伦理学”在西方社会的影响。“自严氏之书出,而物竞天择之理,厘然于人心,中国民气为之一变。”维新派、革命家和新文化运动的领袖,如康有为、梁启超、孙中山、邹容、陈独秀、李大钊、鲁迅、胡适、毛泽东等人,都受到过《天演论》思想的影响。但是,正如鲁迅、冯友兰、史华兹(Benjamin Schwartz, 1916—1999)等人所说,严复的《天演论》并不就是赫胥黎的《进化论与伦理学》。在根本旨趣上,二者是完全相反的。赫胥黎在《进化论与伦理学》中对社会达尔文主义大加挞伐,而“构成《天演论》中心思想的,则显然是社会达尔文主义的口号”。 (9) 个中原因,无疑是由于各自所处国家的境遇不同以及由此造成的各自追求的目标不同而造成的。赫胥黎为社会内部的生存斗争而感到痛心,严复则因“亡国灭种”的危险而备受煎熬,因而“赫胥黎梦想一个更加美好的英格兰,严复则梦想一个强大的中国;赫胥黎梦想一个更加仁慈的社会,严复则梦想一个更加团结的、……更加尚武的……‘社会有机体’”(《中国与达尔文》,浦嘉珉著,钟永强译,江苏人民出版社2008年版,第167页)。于是,赫胥黎和严复在根本旨趣上就分道扬镳了。

斗移星转,沧海桑田。在科学、理性、文明与和平已成为时代主流精神的当代世界,在中华民族已由昔日的“东亚病夫”成长为“东方雄狮”的今天,不论是赫胥黎的《进化论与伦理学》,还是严复的《天演论》,似乎都失去了再现其思想锋芒、独领风骚的语境。然而,他们所阐发的思想精髓,与其他一切思想大师所述说的微言大义一样,永远给人们以无尽的启迪。笔者愚钝,在译毕《进化论与伦理学》、读完《天演论》之后,得一心得:一个国家、一个民族乃至个人,做一个强者是明智的,做一个不欺负弱者的强者是善良的,做一个扶弱济困的强者是伟大的。尊敬的读者,以为然否?

细究起来,赫胥黎的“进化论与伦理学”所指有三:一是指赫胥黎在罗马尼斯讲座的演讲,即第9卷论文集的第二部分;二是指“演讲”和“导论”,即第9卷论文集的前两部分;三是指第9卷论文集全文,即《进化论与伦理学及其他论文》。本译稿是第9卷论文集的第一个中文全译本。在此之前,除了严复著译的《天演论》外,还有无名译者翻译了该书的前两部分,由科学出版社于1971年出版,书名为《进化论与伦理学》。我在翻译时,也沿用了这个书名。

正如严复先生在《天演论·译例言》中所言:“译事三难:信、达、雅”,“此三者乃文章正规,亦即为译事楷模。故信、达而外,求其尔雅”。笔者虽然力求遵循严复先生所训,但不免有力不从心之处,错讹之处在所难免,恳请读者批评指正。

————————————————————

(1) The Huxley File, C. Blinderman & D. Joyce, http://aleph0.clarku.edu./huxley/,下同。

(2) The Romanes Lecture, The Huxley File.

(3) Jungle Verse Garden, The Huxley File.

(4) 国父全集(第二集).台湾“中央文物供应社”.1985, pp. 197—198.

(5) 克鲁泡特金著,李平沤译.互助论.商务印书馆.1984, p. 264.

(6) Jungle verse Garden, Huxley File.

(7) 《读者》1989年第9期。

(8) James Paradis, George C. Williams, Evolution & Ethics With New Essay on Its Victorian and Sociobiological Context , Princeton University Press, pp. 218—219.

(9) 史华兹著,叶凤美译.寻求富强:严复与西方.江苏人民出版社.1990, p, 75.