附录Ⅱ

中国与科学的春天

Appendix II

伊·普里戈金

整体上,中国的未来仍然是20世纪的一个大谜,但是正如我在这个报告一开始就提到的,目前是与这个伟大国家建立一种长期的友好关系的最有利的情形。

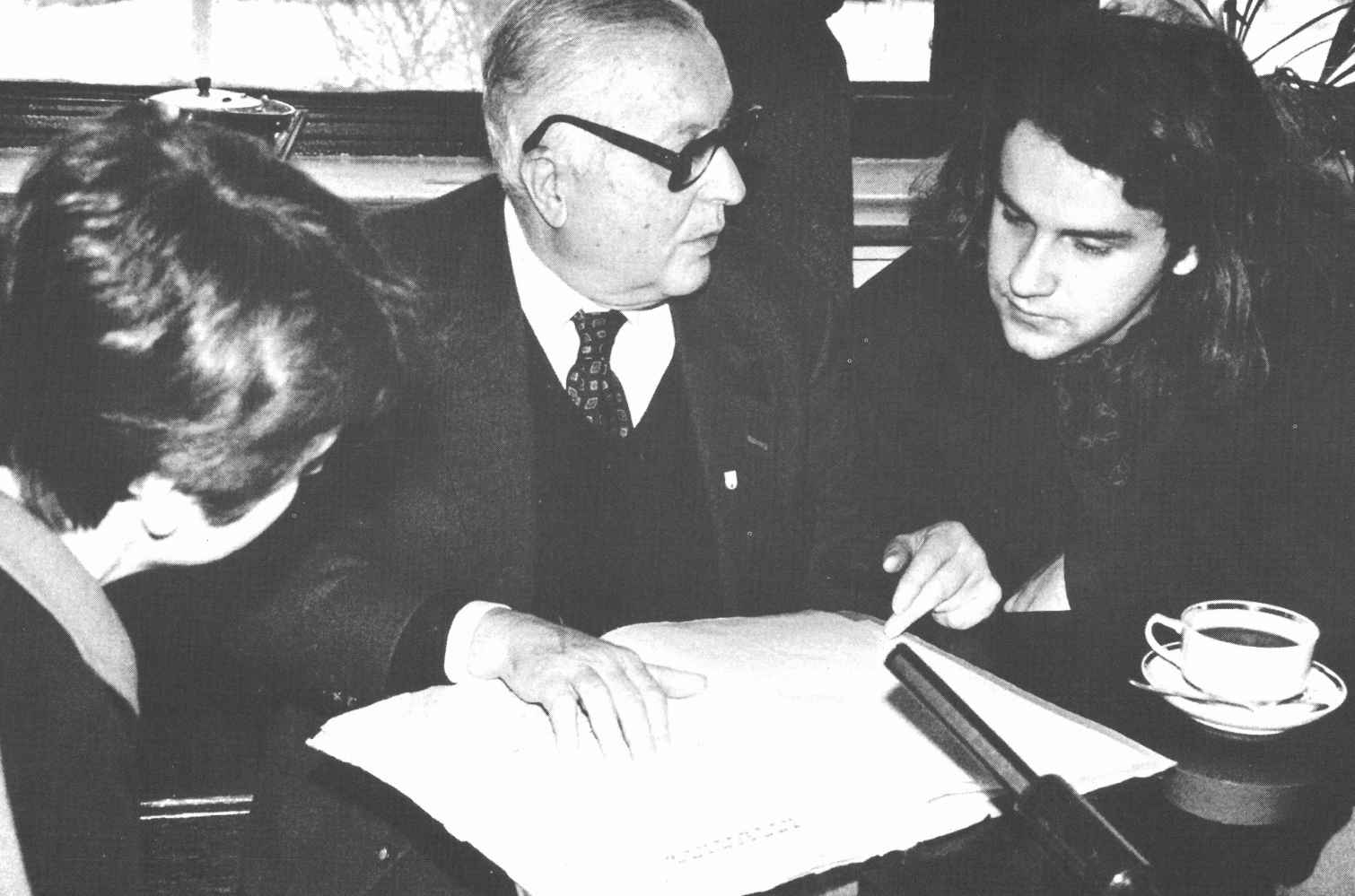

与儿子帕斯卡尔在一起(普里戈金夫人提供)。

1.

1978年4月,在北京召开了一次重要的全国科学政策大会。大会由共产党中央委员会组织召开,表明了它的特别重要性。在大会上发表讲话的有邓小平、方毅、华国锋,以及中国科学院院长郭沫若。郭沫若以中国特色的诗意般的风格,表达了这样一种信念,即在消除了“四人帮”之后,中国科学发展的春天终于到来了。

那次会议过去了18个月,现在我们已经看到了中国科学政策发展的某些方向。我在中国的时间不长,只有三个星期。留给我的印象是,科学的春天继续保持了一种真实的可能性,但还有极其大量的障碍必须克服。

在世界的其他地方,我都没有发现过像在中国这样,例如由艺术和文学传统所展现的那样,深深地联系着传统文化。现在的新因素是,中国人民今天非常强烈地感到,与西方进行交流并不会丢失自己的文化特征。

这个简短的报告是按如下顺序组织的。首先,概括介绍一下我个人与中国政府和学术圈接触的情况。然后,简要了解一下目前中国的科研组织及其目标。最后,第三部分涉及目前的一些困难和看法,以及关于合作的一些建议。

2.

我对中国的访问,是由中国科学院特别是钱三强副院长提出来的。我在中国的第一站是北京,在那里首先是在一个很大的“科学会堂”面对普通听众进行了第一次演讲,然后是在中国科学院物理研究所作了一个更为专业的演讲。到洛阳进行了一个短暂的访问之后,我们在西安停留了一周。我在那里受特邀参加并指导了一个关于非平衡物理学和化学(特别是关于耗散结构)的会议。 (1)

在西安的那次学术会议,邀请了来自56所大学和学院的120名中国科学家。中国科学家们提交了12个深入的交流,以及大量关于正在进行的工作的概要。就我自己而言,进行了5次演讲,参加了许多的讨论。这对我真是一次独特的经历,主要从两点来看。首先,这给了我一次特别的机会,与一个相当大的其背景各异的中国科学家群体进行了互动;的确,其中有天文学家、物理学家、数学家、化学家、生物学家和哲学家。此外,使我深受鼓舞的,还有非平衡物理学问题特别是“自组织”问题在中国引起的极大兴趣。早在1959年,即中华人民共和国成立10年之际,在关于固体物理学的全国会议上就已经做出决定,非平衡物理学将作为科研和教学上加以发展的学科之一。然而,由于“文化大革命”,这个计划被打断了。而且,在“文化大革命”的十年期间,对这个领域的兴趣依然以某种地下的方式继续着。例如,我已经发表的专论在此期间被复印出来。“文化大革命”结束后,关于非平衡物理学的兴趣再一次强烈地浮现出来。所有的关于非平衡问题特别是关于自组织的基本专论,都正在被翻译为中文。我参加的研讨会,可以看做是一次成功,因为计划大约一年后再度举办,并邀请我的两位亲密的同事来参与协调。 (2) 还计划于1982年举办一个包括中国和外国科学家的国际讲习班。

要在稍后再举办国际讲习班,原因之一在于语言问题。希望到那时使用英语变得充分普遍,使得翻译成为中文或从中文翻译成为英文都不再必要。

对于自组织理论表现出显著的兴趣,很可能还有一个更为深层的原因。长期以来,西方科学的基本概念与中国人关于自然的概念显得格格不入。李约瑟在其经典著作《中国的科学和文明》(即《中国科学技术史》——译者注)中,对此有漂亮的表述。西方传统上强调的是实体(原子,分子,基本粒子,生物分子……),而中国人的概念是以关系为基础的,即是以一种关于物理宇宙的更为有机的观点为基础的。今天,这种区分显得不再像甚至几年前所认为的那么根本。在现代数学和理论物理学中有了许多的尝试,对包括诸如自组织和层次结构这样的概念进行定性的描述。我们在这一观点上可以援引勒内·托姆(Rene Thom)的突变理论、分岔理论,以及非平衡领域中的耗散结构理论。西安的这个会议的确是我的访问中的科学亮点。此外,在途经广州和香港离开中国前,我还访问了桂林和广州。

3.

8月22日,会见了王震副总理,在场的有比利时大使,以及中国大学和科学机构的许多代表。王震副总理表达了中国政府在科学接触和进行共同研究计划上的兴趣。副总理兼中国科学院院长方毅,因为当时在内蒙古而没有参加这次会见。

中国科学政策目前的状态,首要的是要治愈由“文化大革命”带来的创伤,我在稍后的报告中会返回到这一点。正是在这个治愈创伤的过程中,与外部世界的合作是十分的必要。对于我作为一位欧洲人,副总理还强调了,与欧洲的文化接触已经有着特别长的历史。他可能指的是与耶稣会士的接触,那始于16世纪,并将西方科学的一些重要因素带到了中国。

我通过与政治界的接触,通过与其他人的讨论,特别是与钱三强副院长、中科院理论物理研究所郝柏林教授、西北大学郭校长的讨论中,了解到了中国科学政策的主旨。中国的政治家和科学家总是谈到四个现代化:“农业,工业,科学技术,国防”。自从1911年的辛亥革命之后,作为传统,所有的政治纲领中都包括了这四个现代化。为了实现四个现代化,设立了一个关于科学技术的专门委员会。目前由方毅副总理担任主任,他也是中国科学院的院长,还是中国共产党中央政治局的成员。这项任务涉及到五个方面军,第一个关涉到科研,这得到由指导着许多个研究所的中国科学院的支持;第二个关涉到大学的科研和教学;第三个关涉到工业的科研和技术,包括医学应用;第四个关涉到直接依靠各省的教学和科研;第五个关涉到国防相关的研究和发展。目前,这项任务遵循的是1978年全国大会上阐述的一个计划,我的报告的前面已经提到了这个大会,这个计划包括从1978—1985期间。这个八年计划的总目标由方毅副总理阐述如下:1.在科学技术的主要部门达到西方世界的水平;2.使研究科学家人数达到大约800000(目前在高等教育院校中的学生大约为1000000人) (3) ;3.建立一批新的科学研究中心;4.创建一个新的国家科学技术研究体系。为了实现这个计划,列出了108个优先主题。在此仅将其中的前面九个罗列如下:1.农业;2.能源;3.材料;4.计算机;5.空间;6.激光;7.高能和核物理;8.基因工程;9.海洋和流体动力学。

值得注意的是,要考虑到实现这个计划以及可资利用的基础方面的困难。出现困难主要是由于十年期间高度的不稳定。让我们引用一些例子。

1.在绝大多数大学中基础研究已经完全停止了。有趣的是,这对中度抽象的领域比对高度抽象的领域的影响要严重。数学和基本粒子理论却能够得以继续,但是固体物理学和化学却被强烈地推到了纯粹的实际应用和工业应用。

2.大学不允许招收研究生。你可以惊奇的看见,一些大学其学生人数在5000到10000的规模,却仅仅有20到40名研究生。

3.入学的下降。结果是,科学家的年龄比起西方世界要大一些。例如,我估计在我参加的会议上,与会者的平均年龄在40岁以上。

4.研究所的搬迁。这种搬迁往往导致了工作条件上的困难,使得所有的研究都停止了,甚至教学水平也下降到非常低的水平。

5.出版的衰落。有5年或6年,实际上完全没有出版物理学和化学方面的科学出版物。

6.严格限制引进外国书籍和期刊。而且,在“文化大革命”期间,得到认可的科学期刊的数目有限。关于人文科学、经济学、社会科学的期刊,更是完全被禁止了。很可能在这些领域中,落后最为显著。我在与中国的哲学家的交谈中注意到,大多数人所知道的最新的外国哲学家不过就是罗素(Russell)或杜威(Dewey),如乔姆斯基(Chomski)、列维-斯特劳斯(Levi-Strauss)这样的名字基本上不知道。

7.与大学或研究机构的人员接触则有更多的困难。结果是,甚至地域上接近的研究机构之间都缺乏交流。

从积极的方面来看,我也乐意引用几个一般特点。

1.强烈的理性思维和对自然观察的传统。我发现,绝大多数的中国科学家对于数学科学都具有良好的理解。

2.尽力为大学提供良好的教学材料。这里遇到一个很大的困难是语言问题。老一辈可以说英语。而年轻一辈往往只有少量的英语知识,一般都局限于阅读。在这方面必须要尽很大的努力。在某些地方,曾经广泛地讲授俄语,但是随着与苏联的政治关系的变坏,俄语教学也已经大部分停止了。

在这方面,还可以提到一些其他的困难。中国已经采纳的是科研与教育之间相当严重分割的苏联体制。“文化大革命”也在各种各样的科研机构的成员上留下了深刻的痕迹。

从事科研的科学家的平均年龄比通常要高。我已经提到我参加的会议上,与会者的平均年龄超过了40岁。

接下去,让我们考虑一下从这种简要的考察中得出的一些建议。

4.

我提出三个专门的建议:

1.科学合作要尽可能通过大学或科学院的渠道来进行,而不是通过教育部的渠道。这可能是最好的有助于合理地选择人员送到国外的方式。

2.简单地进行科学家交换可能不是最合适的推进合作的方式。应该将具有共同兴趣的特定领域挑选出来,应该鼓励在特定实验室之间的长期合作。作为一个例子,我们提到了诸如煤的生产和转化为碳氢化合物,这是中国和西方世界都感兴趣的。特定的项目,辅以长期计划和多年度拨款的方式,部分在中国的实验室中进行,部分在西方的实验室中进行。

3.在欧共体的框架中设立一个处理与中国合作的专门办公室,对各种可能的在科学和技术问题进行合作的领域进行选择。这将与欧共体中已经设立的与中国的经济合作的办公室并行不悖。

总之,在我看来,中国的情形,除了有利的方面,仍然有一些风险。中国的内战(The Chinese Civil War)发生在大约40年前,而“四人帮”的倒台不过是发生在三年之前。无疑,政府部门以及科学和知识共同体在总体上都希望保持中国的开放,推进与西方世界的合作。不过,困难之处在于如何珍惜这种希望以达成一致,特别是中间阶层往往是由“文化大革命”带到了权力位置上的公务员。此外,还有大量的农民,他们长期以来的经历已经导致了将“国外影响”与各种灾难混为一谈,因此甚至对于目前每个月都在增加着的旅游流动也持有某种怀疑的眼光。整体上,中国的未来仍然是20世纪的一个大谜,但是正如我在这个报告一开始就提到的,目前是与这个伟大国家建立一种长期的友好关系的最有利的情形。

我愿意以一些个人的评论来结束这个报告。在中国旅行,人们会将受到三个主要特征的吸引。

1.中国人民的活动。中国的城镇和农村通常显得人群密集。每个人都在做着某种事情,在工作中,担着东西,做着买卖。你看不见懒惰之人。

2.中国人民的年轻。见到如此大群大群的显得幸福和健康的孩子们,这是我在其他地方没有见到过的。

3.中国人民通常被认为是非常实干和讲究实际的。然而,当你以更为个人的方式与他们进行交谈,得出的总的印象就不会是这样了。如同这个报告的标题,“科学的春天”,他们是富以诗意般的表达的,总是强调和谐,即人与自然之间的关系。比我们要早许多,中国就已经发现了生态原理。

我并不试图将中国和中国人民过度理想化,但是我深深地坚信,他们一定会对人类的未来作出某种伟大的贡献。

(曾国屏 译 郝柏林 校)

附 记

1979年8月普里戈金应中国科学院钱三强副院长邀请来华访问三周。访问结束后普氏撰写了这篇报告,并寄送给钱三强过目。27年之后重读这篇报告,我们不能不感叹普氏对当时中国科学的状况、困难和潜力观察得如此深刻,对促进中国和欧洲的科学交流有热切期望。这篇曾经提交给欧洲共同体有关部门的报告,过去没有公开发表过。我们征得普里戈金夫人同意,请曾国屏老师把报告译出作为本书附录。

郝柏林

2006.12

————————————————————

(1) 第一届全国非平衡统计物理学术会议(西安会议,1979年8月)——译者注。

(2) 全国第二次非平衡统计物理学术会议(大连会议,1980年7月)——译者注。

(3) 应该是大约850000人。——郝柏林注。