第四十七章 对狗的催眠状态生理的贡献

(转载自巴甫洛夫生理实验室报告,4卷,1932年,与M.K.彼得罗娃合作)

催眠的说明——运动反应和分泌反应的关系——和人的催眠的相似性——抗拒症候——理论的解释

除了用刻板的历史上的方法来做的动物催眠(把狗翻过身来仰卧着并保持它们这种不自然的姿势)即诱致僵直症候的催眠以外,在我们的实验室里,在脑的高级部分的正常活动研究中,我们获得了可能更精细地去研究催眠状态的各式各样的细微表现。这种催眠可以被连续施用全然相同的一个刺激来引起,最后产生相应的皮层细胞的一种抑制状态,这一方面表现于不同程度的紧张,另一方面又表现于在大脑两半球上和深入脑下部的不同程度的散布,就像前面有一章所说过的一样。

进一步的观察揭露了催眠状态许多新的症状,一些常难与清醒状态区分开来的更精细的等级,催眠状态的一种随环境中细微变化而转移的巨大可变性。

在本文中我们想描写一下在两只狗(我们中间的一位——М.К.彼得罗娃——在研究各种条件反射时所用的)身上所看到的现象;这两只狗现在一来到惯常的实验场合中就经常进入了催眠状态。

许久以来,在我们的实验室工作中时常报告了:在条件食物反射的实验中,当狗打瞌睡的时候唾液分泌和食物动作反应常分别出现。在遇到我们的人工条件刺激时,或者更常见的是遇到如食物气味(我们已经说过食物气味也是经过条件化的)之类的自然刺激时,唾液大量流出来,但动物并不吃食。在这个时候,我们看到了食物动作反应的显著而有趣的变化——这些变化是催眠的各种不同强度的表现,有的在这只狗身上最易看到,有的在另一只狗身上最易看到。一只被轻度催眠的狗,表现了在精神病学上称为抗拒症候的现象。在条件刺激继续一段时间以后,我们把食物给狗,狗却躲开食物;我们把食物拿开,狗却又努力地接近食物。我们再把食物拿来,它又躲开;我们又把食物拿走,它就竭力去取食。我们把避开食物的反应叫做抗拒症候的负位相或第一位相,把接近食物的动作叫做正位相或第二位相。这种抗拒症候可以重复许多次,大多数狗都不会进食。催眠的程度就用这种手续可能重复的次数来测量。催眠开始时,食物在第二次呈现的时候就被取去吃了:催眠再深一点,抗拒症候的两个位相就都可以重复到很多次;到了更深入的催眠时,不管我们把食物呈现多少次狗都不会取食了。但是我们如果用某种方法把催眠消去——取去连在狗身上的唾液杯,解开把狗拴在架子上的皮带,或者用其他任何方法——狗就贪馋地开始吞食起原来给它的食物来。

另一只狗的食物动作反应表现得更为繁杂……当条件刺激起作用的时候(通常是在条件刺激单独作用的末尾),狗如果是坐着的,就站了起来;如果是站着的,就把整个身子转向给食物的那个方向;但是把食物给它时,它却把头向旁边或向上躲开,即表现出抗拒症候的第一位相。现在如果把食物容器拿开,狗又把头朝向食物容器,追随食物容器,表现第二位相。这样重复几次以后,狗最后把嘴摆在食物上面,但是不攫取食物,不能够攫取食物。它好像是费了很大气力才渐次开始张嘴闭嘴,但仍然没有攫取食物(无效动作)。然后它的上下颚开始自如地活动起来。这时狗就一小点一小点地攫取食物,到了最后就大张开嘴,迅速而重复地吃起食物来了。因此,在这个催眠位相中,我们能够从有关吃食动作的骨骼肌肉系统的三个部分看到三种不同的状态:强烈的抑制,即有关吃食动作的肌肉(咀嚼肌肉和舌头)的僵硬化;显著的可变性,但这是以周期性活动的形式表现出来的,以颈部肌肉的抗拒症候表现出来的; 最后是其他躯干肌肉的正常的机能。催眠愈深,邻近的肌肉僵硬也就愈甚,即愈受抑制:舌头像瘫痪了似的从嘴里悬挂出来,而上下颚则完全不能动作。颈部肌肉的抗拒症候,则只有负的第一位相。到了后来,头部的动作完全都没有了,在条件刺激作用时狗只能转动躯干。催眠更深一些时,甚至最后这些条件刺激和食物所引起的动作都失掉了。所有这些表现,都可以利用那些用于第一只狗的方法予以立即消除。

关于食物动作反应,还必须补充下述的一点:食物的惯常形状的极细微改变,甚至于给予食物的方法的极细微改变,结果都会使负的动作反应变成正的,也就是说狗攫取了它刚才所拒绝的食物。我们在常用的容器中均匀地盛一点浸湿了的乳酪和肉粉来喂狗,狗没有就食。但是假若把这同一个容器中的食物的一部分堆成一堆,狗就狼吞虎咽地大吃起来,后来并把所剩下来的都一起吃掉。只是把食物放在碟子上或纸上来喂饲,也可以得到正的反应。狗从手中取食,却不从容器中取食,而且有时在条件刺激以后,狗拒绝摄取盛在容器中的肉粉,却去舔食泼洒在台子上的同样的肉粉。

除了上述动作方面的现象以外,在催眠中还有一些其他值得我们注意的动作反应。许多在清醒状态下的狗,吃了一部分实验用的食物以后,就舔前爪和胸的前部。在催眠中这种舔的动作就大大延长,有一只狗还表现了特殊的形式。舔了并浸湿了脚爪,特别是前爪的蹠部以后,它就用脚爪在连在瘘管上的杯子上面摩擦;如果不去打扰它,它会这样做很多次。这只狗在清醒状态中是从来没有这样做过的;虽则也有一些狗在唾液杯初装上去的时候要去抓它,到后来完全不去理会。我们可以有理由去推想,这是被催眠的狗的一种特殊防御反射的表现。一只狗有皮肤擦伤的时候,通常总是用唾液来洗净伤处,舔舔伤口(治疗反射)。上述的这一只狗,显然是固定唾液杯的蜡的刺激引起了这种反射;由于舌头舔不到这个地方,所以它就用脚爪。我们所说过的食物动作的变型反射,有许多通常是在同一个实验中看到的,并且一个很快地被另一个所代替。催眠状态的这种流动性,易变性除在上述现象中表现出来以外,在其他现象中也表现了出来,这是我们在前面已经说过了的。

催眠作用在狗进入实验室时就开始产生,有时甚至在它站到台子上以前就开始产生,以后随着实验的进行而增加。

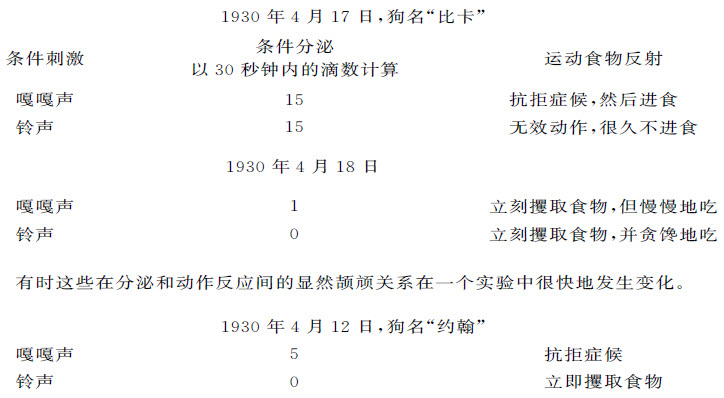

食物分泌反射和食物动作反射常常好像是颉颃的。有时在刺激时有唾液分泌出现,而没有动作反射,也就是说狗不攫取食物;有时情形正相反,狗贪馋地吃食物,而条件分泌却不出现。

说明这几点的实验如下:

在我们以前的实验室工作中,有许多次看到建立得很好的、通常是分化了的抑制刺激,可以在两个相反的方向上改变已有的催眠状态,时而把它加强,时而把它减弱。我们在上述的催眠动物身上也常常看到这种情形。

最后,应该提及:在我们通常的强条件刺激中,过分强的条件刺激会消灭或减弱催眠状态,而一般强度的条件刺激则使催眠状态保持不变,甚至会使之加强。

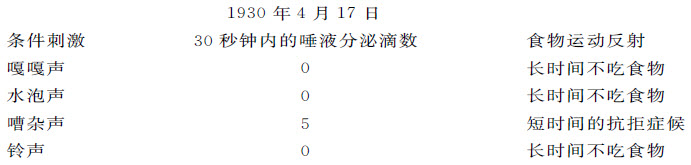

用“比卡”所做的实验就是这方面的一个例子,这实验的前段是上面已介绍过的。在实验继续进行中以及在进行分化作用以后,中等强度的条件刺激——嘎嘎声、水泡声与铃声——不引起分泌作用,呈现食物时狗只有一些无效的咀嚼动作,很久不攫取食物。嘈杂声——极强的条件刺激——则引起了分泌作用,狗在短时间的抗拒症候之后就攫取了食物。

怎样来理解和设想上述事实的生理机理呢?当然,就我们关于大脑高级部分生理学知识的现有情况来说,要对于这时所发生的全部问题作一个完全有根据而又明确的回答,是一种太高的、不符合于事实情况的要求。但是我们应当经常企图去把个别现象归纳成为这些大脑部分的活动的较一般的轮廓,就是进行一些新型的实验,希望对于这些情况下的现实的极复杂关系作更进一步的理解。

要想在描写催眠现象时,说明所枚举的事实的机理,主要的困难是当刺激作用无疑是落在两半球的细胞上时,我们常不知道在产生出的神经活动中什么应当归之于大脑半球,什么应当归之于脑髓的低级机关或低级部分,甚至归之于脊髓。依照中央神经系统的种族发展程度,以一定的复杂化的所谓反射中枢为其形式的神经联络系统,是越来越集中于头部一端的。由于机体复杂性的增加以及机体各方面对环境关系的增多,它表现出对各种刺激动因,更加多的分析与综合。这样一来,与多少是定了型的神经活动一道,与脑的由为数不多的基本刺激作用所引起的复杂生理机能一道,高级神经活动就发展起来;它对于大量的条件,大量的已经很复杂,并且更是变化不定的刺激作用都完全照顾到了。这时就给研究工作带了一个极为复杂的,关于这些不同阶段的联系与联系形式的问题。

回到我们最初的关于食物条件反射中分泌反应和动作反应相分离的问题,必须决定在这个反射中什么是可以用皮层来说明,什么是可以用皮层下中枢来说明的;或者用通常的话来说,就是什么是随意的,什么是反射性的。食物条件反射的分泌部分和动作部分都是一样依靠着皮层的吗;是不是动作部分和皮层有关,而分泌部分和皮层下中枢有关呢?

让我们回过来看一看事实吧。根据人类催眠的事实,我们必须承认在大脑皮层里面,和通过传入纤维而来的外在世界的庞大代表者(高级调节机能的一个必要条件)一起,还有一个机体内在世界的广大代表者,即许多器官和组织的工作和无数有机过程的代表者。在这儿特别使人信服的是在假想的自我暗示的妊娠中重复出现的具体事实。这时产生了许多和脂肪组织之类的不活动组织的活动有关的过程,而这些过程又是在大脑两半球的影响下发生和增强的。这两种代表者是很不相同的。虽然骨骼肌肉器官的代表者能够与外界能量(如听觉的能量和视觉的能量)的代表者一样做精细的适应,其他内在过程的代表者则很显然是落后了的。这也许是由于后面这种代表者很少实际应用到的关系。但是无论如何,这都是一种经常的生理事实。在这个基础上面,机体的随意机能和不随意机能就区别开了,骨骼肌肉的活动就算做是随意的。随意的意思是说骨骼肌肉的工作第一步是由其皮质上的代表者,亦即皮质的运动区(用我们的术语来说就叫做运动分析器)所决定的。这运动区直接与一切外在的分析器相联络,经常受指挥于这些分析器的分析与综合工作。

从这些事实出发,我们可以认定建立条件食物反射的机理如下:一方面,这是条件刺激所作用的皮层点和带有一切特殊机能的皮层下食物反射中枢间的一种联络;另一方面,又是这些皮层点和运动分析器的相应部分间的一种联络,亦即与运动分析器参与进食动作的部分的一种联络。由此我们便可以了解当催眠时在进食活动中分泌部分和动作部分的分裂。因为有了催眠状态,运动分析器被抑制了,但皮层的其余部分是自由的。反射就可以由这些自由部分以达具有其全部机能的皮层下食物中枢,而运动分析器的抑制作用,通过它的直接通路,把这个反射的动作部分排除了出去;在其动作的最后阶段内(亦即前角细胞中)造成不活动的条件;因此在吃食动作中就只剩下分泌反应还可以看得见了。

现在看一看与此相反的情形:给予人工的条件刺激,唾液不流出来,但动作反应是有的,狗立刻就吃食。这个解释是简单的:由整个皮层所产生的一种普遍的轻微抑制意味着一个人工刺激作用是不足以克服正存在的抑制的;只有当给予食物时,人工条件刺激和自然刺激(食物的外形和气味)综合起来,才产生包含两个组成部分的全部反射。

除了在催眠术中所看到的以外,在这里还可以分析一下在其他实验中所遇到的另外一种情形。狗吃食物,但唾液过10秒或20秒钟才流出来。这无疑的是和皮层中由人工条件刺激所引起的特殊抑制在一定时间内的发展相联系的。如何了解这种情形呢?它的机理是什么呢?我们可以设想,从人工条件刺激所作用的各点,有一个强的抑制进展到整个皮层下食物中枢,包括它的两个主要组成部分(分泌部分和运动部分);这种抑制作用也蔓延到相应的皮层运动分析器。当呈现食物的时候,较强的自然条件刺激所作用的各点,即还没有参与于抑制作用的发展中的部分,很快就引起运动分析器食物部分的一种兴奋,因为这个分析器比皮层下中枢是容易变动一些的。而在这皮层下中枢中,只有当更有力的非条件刺激起作用以后抑制作用方会消除。这也许和没有食欲的时候把食物强行纳入口中,将它咀嚼和吞咽时的情形有一部分相似。

其次一个催眠的现象就是抗拒症候,它的生理机理就是我们目前所要谈的。这种现象当然是抑制作用的一种表现,因为它是代表一种渐次过渡到睡眠的位相的。没有疑问,这是一种皮层的局部抑制,因为同时发生的唾液反应已经表明是条件化了的,亦即是一种皮层的活动。于是就自然地得出结论:这是与皮层的运动区相关联,亦即与运动分析器相关联的一种运动抑制作用。但是怎样去理解这种抑制作用的形式呢?为什么它起初存在动作活动的负位相,后来又存在正位相呢?这是什么一种变化呢?依我们看来,这似乎是可以很容易和我们以前所知道的一种事实联系起来的。当催眠开始的时候,也就是说,当产生抑制作用的时候,皮层细胞进入到一种比较弱的,工作能力较低的状态。这就是所谓反常相。这时平常的强刺激变为超限,不引起兴奋作用,而引起抑制作用。此外,我们可以想象,从运动分析器发生的运动包含两种相反的神经分布——正的和负的神经分布,即朝向食物的运动和避开食物的运动,这是和四肢的屈肌和伸肌间的关系相类似的。

现在抗拒症候可以按下述的方式来理解:从皮层部分来的多少没有受到抑制的条件刺激作用向运动区的具有正的神经分布的相应部分发放兴奋,而运动区由于其催眠状态的关系,是处于反常位相中的。所以刺激作用没有引起这一部分的兴奋,反而引起了更深的抑制。于是这种不寻常的局部的抑制,依照相互诱导规律,引起了负点的兴奋,产生抗拒症候的负位相。把刺激取消时,借着内部的相互诱导作用,受着过分抑制的正的部分就过渡到兴奋状态,而被诱导出来的负的部分的兴奋则变成了抑制性的,它本身又对正的部分起正诱导的作用。因此正的部分在受过起先的过分抑制以后,就加倍地被兴奋起来。结果,假使催眠作用没有加深,在一次或几次的给予食物再拿开食物以后,正的位相就占了优势,狗就开始吃食。这是细胞活动的一种非常易变的状态。事实的进一步发展就证明了这是真实的情形。如果催眠状态被加强了,就只有单纯的负的位相保留下来,相反的诱导作用是不可能再产生了;再进一步则动作机理的任何兴奋都没有了。

在条件食物动作反射的这个催眠阶段,我们可以看到抑制作用在皮层上局部分布的因素之一。本文的事实部分曾经提到,我们的狗中有一只在运动区的相邻近部分,出现了一定顺序的抑制作用。这个顺序可以这样解释:即在催眠尚未完成之前活动得最多的也最先受到抑制。在进食动作重复进行时,颚部肌肉和舌头活动得最多,其次是颈部肌肉,最后才是躯干,而抑制作用就是循着同一顺序进行的。

在催眠时变更食物形状与饲食方法,而得到阳性刺激作用,这个有趣的事实也是以皮层的一般性质为基础的。很多年以前,傅尔波兹在我们的实验室里就证明了有一种第二级条件抑制作用,恰巧和一种第二级条件刺激作用一样。如果一种抑制过程的建立是和一个不相干的刺激同时发生的,后者很快就会变成抑制性的动因。因此很容易理解,为什么在催眠(某种程度的抑制)时落在大脑两半球上的每一事物,也变成了抑制性的。这也就是为什么有时仅把狗带进实验室来就足以引起催眠的道理。同时每一个新的刺激作用不管其怎样轻微,虽不会马上把抑制作用消除,到后来总是会引起皮层的阳性兴奋作用的。

本文所提到的治疗反射,只是在催眠时经过短暂的饲食过程以后所产生的皮层下中枢反射的一种。具有刺激成分的进食活动,对于多少被催眠了的皮层而言,是一种强烈的刺激,因而就加深了皮层的抑制。从皮层跟着就发生了一种对皮层下中枢的正诱导作用,以致在这一瞬间在皮层下中枢内有一些阈下的现存刺激作用,或者有一些过去强烈刺激作用的痕迹。动物就开始打喷嚏,搔痒,等等;动物在清醒时是从来也不做这些的。这儿是一个和本书另一讲中所描写的战争精神病相类似的实验事例。

至于分化作用即条件的抑制性刺激作用,关于它们对扩散着的抑制作用的影响,我们老早就知道,它具有一种双重的、直接相反的作用。如果催眠现象有一种轻度的紧张,那么建立得很好的抑制性刺激作用,把广泛的抑制作用在某种程度内集中了起来,就把催眠或者完全驱散,或者减轻。反过来,如果皮层有一种强烈的抑制性紧张,它就会和现存的抑制作用综合起来,而加深抑制作用。因此,结果是由各种力量间的关系来决定的。

最后,在本文事实部分的最后一个实验中,很强的刺激和中等强度的刺激及弱刺激相反,常常不是引起抑制,而是引起兴奋。这是可以用非常强烈的刺激对于皮层下中枢的直接作用来解释的;皮层下中枢的强烈兴奋蔓延到了皮层,就消除或减弱皮层的抑制过程。这样一种解释很有助于我们的实验:当一个不变的实验场合开始使我们的某些动物发生催眠作用时,我们就减少狗的日常口粮以提高其食物兴奋性,来抵抗这种作用。这种提高了的食物兴奋性可能就位于皮层下的食物中枢。